samedi, 20 septembre 2025

Quand l’hellénisme rencontra le bouddhisme

Quand l’hellénisme rencontra le bouddhisme

par Odysseus Bournias Varotsis

Odysseus Bournias Varotsis montre comment le gréco-bouddhisme, né des conquêtes d’Alexandre, fusionna l’art, la royauté et la philosophie grecques avec le bouddhisme pour créer une vision universelle de la sagesse et de la compassion.

Lorsque la plupart des gens imaginent le Bouddha, ils pensent à des images sereines venant d’Inde, du Tibet ou du Japon. Peu sauraient deviner que les premières statues de Siddhārtha Gautama — le Bouddha historique — furent sculptées dans un style manifestement grec, à l’ombre de l’Hindu Kush. Moins nombreux encore sont ceux qui savent que, pendant des siècles, le bouddhisme parla grec, porta des tuniques grecques, et débattit selon la dialectique grecque.

Ce mariage culturel remarquable est ce que les historiens appellent le gréco-bouddhisme : la rencontre de la civilisation hellénistique, née des conquêtes d’Alexandre le Grand, avec les courants spirituels de l’Inde. Mais le gréco-bouddhisme fut bien plus qu’un art. Ce fut une fusion de mondes qui bouleversa l’évolution même du bouddhisme, posa les fondements du Mahāyāna et influença la façon dont des millions de personnes comprendraient la compassion, la sagesse et le cosmos.

Rencontre au carrefour des mondes

Lorsque les armées d’Alexandre atteignirent le Pendjab au IVe siècle av. J.-C., elles laissèrent derrière elles des cités, des institutions et des routes commerciales reliant la Grèce à l’Inde. Les royaumes indo-grecs de Bactriane et du Gandhāra devinrent un corridor culturel vibrant où la philosophie grecque et la spiritualité bouddhiste se rencontrèrent d’égal à égal.

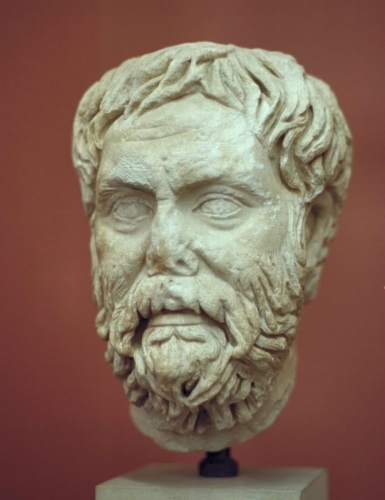

Les artistes du Gandhāra commencèrent à sculpter le Bouddha sous des formes naturalistes et hellénistiques : serein, juvénile, drapé dans les plis d’un himation de philosophe. Jusqu’alors, le Bouddha n’était représenté que par des empreintes de pas, des roues, ou des trônes vides ; soudain il devint visible en tant que theios anēr, un « homme divin » au sens hellénistique — à l’instar d’Héraclès, d’Asclépios ou de Pythagore, qui incarnaient la présence divine sous une forme humaine. Cette transformation ne fut pas un simple emprunt stylistique. Elle exprima la reconnaissance du Bouddha comme maître universel, dont le rôle pouvait être compris à travers toutes les cultures.

Ménandre : un roi du Dharma dans la mémoire grecque et bouddhiste

Un roi indo-grec, en particulier, marqua l’imaginaire bouddhiste : Ménandre Ier (Milinda), qui régna vers 165–130 av. J.-C. Connu dans le Milindapañha (« Les questions de Milinda »), Ménandre engagea le moine Nāgasena dans une série de dialogues philosophiques aussi rigoureux que ceux de l’Académie de Platon. Ils discutèrent de la nature du soi, de la renaissance et de la libération — des questions formulées dans un style dialectique grec, mais résolues par une sagesse bouddhiste.

Ménandre fut retenu non seulement comme roi-philosophe, mais aussi comme protecteur du Dharma. Après l’usurpation anti-bouddhiste qui fractura l’Empire Maurya, Ménandre défendit à la fois ses sujets grecs et la saṅgha bouddhiste, méritant le titre de Soter, le « Sauveur ». À sa mort, les chroniques bouddhistes racontent que ses reliques furent honorées comme celles du Bouddha lui-même : divisées et enchâssées dans des stupas à travers son royaume. Cet acte extraordinaire le place aux côtés d’Aśoka parmi les grands cakravartins — rois universels qui font tourner la roue du Dharma.

Panthéons au carrefour : héros, gardiens et bodhisattvas

Le grand panthéon du bouddhisme Mahāyāna, avec ses Bouddhas cosmiques, ses bodhisattvas rayonnants et ses origines primordiales de l’éveil, n’est pas né dans l’isolement. Il vit le jour au carrefour culturel du Gandhāra, là où les visions du monde indienne, iranienne et hellénique se rencontrèrent et fusionnèrent. Cette fusion ne fut pas symétrique : le bouddhisme absorba et transfigura les motifs extérieurs pour les intégrer à sa propre vision sotériologique.

Des Grecs vint le modèle du héros et de l’homme divin (theios anēr) — des figures comme Héraclès et Asclépios qui faisaient le lien entre dieux et mortels. Ceux-ci trouvèrent un écho dans les bodhisattvas, qui incarnent compassion, sagesse et puissance, ponts entre le samsāra et le nirvāṇa. Des Iraniens vinrent les yazatas, gardiens angéliques de l’ordre cosmique, dont la fonction structurelle se retrouve dans les Cinq Bouddhas cosmiques, chacun présidant à un domaine de l’éveil. De l’Inde vinrent le cadre karmique et l’idéal du cakravartin, le souverain du Dharma, qui se combina à la royauté hellénistique pour façonner la figure du roi-sauveur bouddhiste.

Il en résulta un panthéon proprement bouddhiste, mais dont les formes étaient reconnaissables à travers les cultures : héros grecs, gardiens iraniens, Devas hindous et intermédiaires platoniciens, tous réinterprétés comme des émanations du Dharmakāya, la réalité ultime.

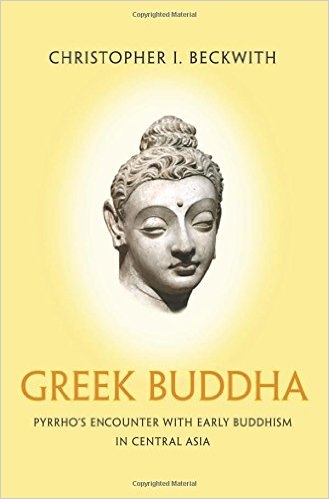

Pyrrhon en Inde : un philosophe grec parmi les sages

La rencontre ne fut pas à sens unique. Pyrrhon d’Élis, qui accompagna Alexandre en Inde, retourna en Grèce transformé. Les récits antiques le décrivent passant du temps parmi les Σαμαναίοι (Śramaṇas) — des philosophes ascétiques, sans doute les précurseurs de la saṅgha bouddhiste qui conservaient les premiers enseignements radicaux du Bouddha. Leur rejet du dogme et des attachements mondains impressionna profondément Pyrrhon.

De ces sages, il développa la philosophie du scepticisme, prônant la suspension du jugement (epochè) et la quête de la paix intérieure (ataraxia). Son disciple Timon de Phlionte consigna ces enseignements. Certains chercheurs ont suggéré que cela représenterait le tout premier témoignage écrit d’idées directement influencées par le bouddhisme — et, fait remarquable, en grec plutôt qu’en forme indienne. Bien que spéculative, cette thèse est solidement argumentée et met en lumière combien tôt le dialogue gréco-bouddhique put entrer dans l’histoire littéraire.

L’oikouménè d’Alexandre et le Grand Véhicule

Alexandre rêvait d’une oikouménè, un monde uni par des lois et une culture communes. Son empire s’éteignit, mais l’archétype survécut : le salut non par la fuite du monde, mais en son sein, à travers un ordre universel embrassant la diversité tout en tendant vers l’unité.

Cette vision résonna lors de l’émergence du Mahāyāna ou « Grand Véhicule » du bouddhisme. De même qu’Alexandre voulait unir des peuples divers en une seule oikouménè, le Mahāyāna conçut un vaste véhicule menant tous les êtres vers l’éveil — non pas une voie solitaire de renoncement, mais un projet universel de compassion et de libération.

Gandhāra : berceau d’une révolution savante

Au-delà de l’art et de la royauté, le Gandhāra fut aussi un centre intellectuel. C’est là que la tradition de l’Abhidharma se cristallisa — des analyses systématiques de l’esprit, de la matière et de la conscience. Les moines gandhāriens catégorisèrent les phénomènes avec la rigueur de la taxinomie aristotélicienne, mêlant méthode logique grecque et intuition bouddhiste.

Cette culture scolastique donna naissance aux grandes écoles du Mahāyāna: le Madhyamaka, avec ses déconstructions dialectiques, et le Yogācāra, avec sa psychologie de la conscience. Le bouddhisme que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Mahāyāna — philosophique, cosmologique, dévotionnel — a germé sur ce terreau gréco-bouddhique.

Un destin partagé : hier et aujourd’hui

Le gréco-bouddhisme nous montre que les civilisations ne s’épanouissent pas dans l’isolement, mais dans la rencontre. Sans l’influence grecque, le bouddhisme serait peut-être resté une voie ascétique austère et individualiste. Sans le bouddhisme, l’universalisme œcuménique grec pourrait être vu comme un impérialisme aveugle où prévaut la loi du plus fort. Ensemble, ils créent une vision de la sagesse et de la compassion qui transcende les frontières culturelles et confessionnelles.

Dans le monde hellénistique, l’Europe et l’Asie partagèrent un destin pendant un temps. La fusion de l’hellénisme et du bouddhisme créa un symbole de l’ordre universel : un Dharma capable de porter le monde, un « Grand Véhicule » pour l’humanité.

Aujourd’hui, à l’heure où l’Orient et l’Occident se rencontrent à nouveau dans un monde multipolaire fait de tensions et de convergences, cette rencontre ancienne reprend la parole. Elle n’offre pas seulement une leçon d’histoire, mais sans doute aussi un symbole primordial pour une nouvelle civilisation : la synthèse créatrice de l’esprit européen et asiatique peut donner naissance à une nouvelle aube culturelle. Pour l’Europe, cette fusion pourrait annoncer rien de moins qu’une renaissance — une résurrection inspirée par la mémoire que, il n’y a pas si longtemps, des rois issus de l’empire d’Alexandre rêvaient d’un royaume où l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie s’entremêlaient. De leur union naquirent de nouveaux horizons, tant terrestres que métaphysiques, irradiant d’une puissance numineuse et d’une inspiration audacieuse.

Bibliographie recommandée

Beckwith, Christopher I. Greek Buddha: Pyrrho’s Encounter with Early Buddhism in Central Asia. Princeton: Princeton University Press, 2015.

Halkias, Georgios T. “The Self-Immolation of Kalanos and Other Luminous Encounters among Greeks and Indian Buddhists in the Hellenistic World.” Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies 8 (2015): 163–186.

Halkias, Georgios T. “When the Greeks Converted the Buddha: Asymmetrical Transfers of Knowledge in Indo-Greek Cultures.” In Religions and Trade: Religious Formation, Transformation and Cross-Cultural Exchange between East and West, edited by Peter Wick and Volker Rabens, 65–115. Leiden: Brill, 2014.

Halkias, Georgios T. “Yavanayāna: Scepticism as Soteriology in Aristocles’ Passage.” In Buddhism and Scepticism: Historical, Philosophical, and Comparative Perspectives, edited by Oren Hanner, 83–108. Hamburg Buddhist Studies 13. Hamburg: University of Hamburg, 2020.

Karttunen, Klaus. India and the Hellenistic World. Helsinki: Finnish Oriental Society, 1997.

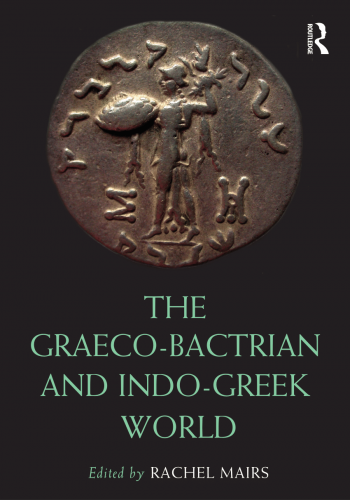

Mairs, Rachel. The Hellenistic Far East: Archaeology, Language, and Identity in Greek Central Asia. Oakland: University of California Press, 2016.

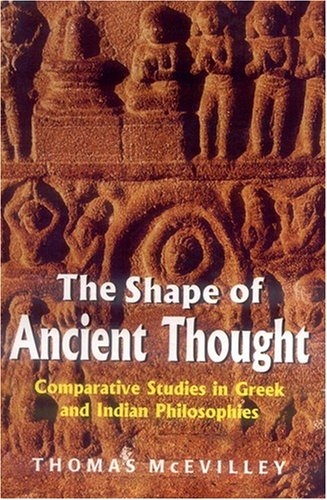

McEvilley, Thomas. The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies. New York: Allworth Press, 2002.

Mukherjee, B. N. The Rise and Fall of the Kushāṇa Empire. Calcutta: Firma KLM, 1988.

Narain, A. K. The Indo-Greeks. 2nd rev. ed. Delhi: Oxford University Press, 1980. Originally published Oxford: Clarendon Press, 1957.

Stoneman, Richard. The Greek Experience of India: From Alexander to the Indo-Greeks. Princeton: Princeton University Press, 2019.

Wenzel, Marian. Echoes of Alexander the Great: Silk Route Portraits from Gandhara — A Private Collection. Chicago: Art Media Resources, 2000.

18:11 Publié dans archéologie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : bactriane, gandhara, helléno-bouddhisme, gréco-bouddhisme, bouddhisme, philosophie, philosophie grecque, alexandre le grand |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook