samedi, 06 juin 2009

Les principes du régionalisme et de l'ethnisme dans le cadre français

SYNERGIES EUROPÉENNES -

Mai 1988Les principes du régionalisme et de l'ethnisme dans le cadre français

par Thierry Mudry

Avant d'entamer une réflexion en profondeur sur l'Europe des régions et des ethnies, il convient d'abord de définir un certain nombre de mots-clés qui nous guideront dans notre démarche: décentralisation, autonomie, régionalisme, ethnisme.

On m'excusera si, en tant que Français, je fais référence au modèle français et aux interprétations françaises de ces mots.

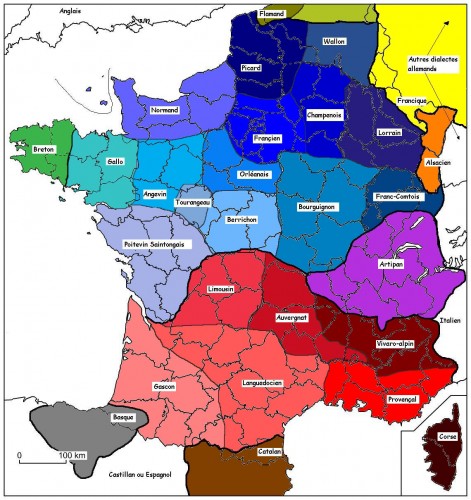

La France, modèle de l'Etat centralisé

La France a été, avant tous les autres Etats d'Europe occidentale, le modèle même de l'Etat centralisé (a-vant l'Espagne qui conserva longtemps ses "fueros", ses libertés locales; avant l'Angleterre, avant l'Allemagne et l'Italie divisées). Elle demeure encore aujourd'hui l'Etat centralisé par excellence (malgré les timides réformes opérées en 1982 par le gouver-nement de gauche) alors même que ses voisins ont choisi une large décentralisation, voire une constitu-tion fédérale. Rien d'étonnant donc à ce que l'opposition à la centralisation y ait acquis une vigueur plus grande que partout ailleurs et que les idées de décentralisation ou d'autonomie des régions et des ethnies y aient été développées avec une précision sans dou-te inégalée. A ce facteur historique (l'antériorité de la centralisation française), il faut ajouter un autre fac-teur (culturel celui-ci) qui explique également le développement en France de ces idées: il s'agit de l'extrême variété ethnique et régionale de la France qui tend cependant à s'estomper voire à disparaître sous les effets conjugués de la centralisation et de la "modernité".

La Révolution: décentralisation et uniformisation

Contrairement à ce que donne à croire l'expression "cen-tralisme jacobin", employée en France la plu-part du temps bien à tort, le centralisme français ne date pas de la Révolution: il lui est bien antérieur et le jacobinisme, en réaction à l'absolutisme monar-chi-que, s'est révélé décentralisateur (mais aussi, sous l'effet des Lumières et de la Raison, uniformi-sa-teur: les privilèges territoriaux ont été abolis en même temps que les privilèges nobiliaires dans la fa-meuse nuit du 4 août 1789; les provinces ont été ensuite divisées en départements d'importance à peu près égale et arbitrairement délimités). Certes, le cen--tralisme politique est inhérent à la conception ja-cobine de la Nation mais le jacobinisme a été dé-cen-tralisateur au plan administratif (la Révolution a ins-tauré l'élection des administrateurs locaux et l'élec-tion des représentants du pouvoir central auprès des administrateurs locaux; elle a ôté tout pouvoir de tu-telle sur les administrateurs communaux). La Révo-lu-tion a également tenu compte, dans un premier temps, des langues minoritaires. Le Breton Jorj Gwegen écrit: "Le début de la Révolution française ne s'annonça pas sous un mauvais jour. La "Consti-tution" et les lois votées par "l'Assemblée Consti-tuante" furent traduites en breton ainsi que d'autres textes importants. L'Almanach du Père Gérard, pu-blié par Collot d'Herbois pour commenter la Consti-tution aux campagnards, fut également traduit en bre-ton. On doit aussi nombre de textes bretons aux "Amis de la Constitution" (Cf. La langue bretonne face à ses oppresseurs, éd. Nature et Bretagne, Quim-per, 1975, p.32). Une telle considération pour les langues minoritaires marqua même un progrès par rapport à l'Ancien Régime. Mais cela ne dura pas longtemps: "En 1794, Barrère déclara, au nom du "Comité de Salut Public" que le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton; l'émigration et la hai-ne de la République parlent allemand; la contre-révo-lution parle italien et le fanatisme parle basque; et il finit par proclamer que chez un peuple libre, la lan-gue doit être une et la même pour tous" (Ibid., p.33).

La Révolution a aussi engendré le fédéralisme

Les néo-régionalistes Robert Lafont (in: La Révo-lution régionaliste, Gallimard, Paris, 1967, p.28) et Morvan-Lebesque (in: Comment peut-on être bre-ton?, Seuil, Paris, 1970) et, avant eux, le natio-na-lis-te Maurice Barrès, avaient constaté cet aspect décen-tra-lisateur de la Révolution française. Pour Barrès, la Révolution de 89 à 93 fut fédéraliste et ne devint centralisatrice que "pour faire face à des nécessités mo-mentanées en Vendée et sur le Rhin" (in: Assai-nis-sement et fédéralisme, extrait cité par Zeev Stern-hell dans Maurice Barrès et le nationalisme français, Presses de la Fondation nationale des Sciences Po-li-ti-ques, Paris, 1972, p.325). Barrès note que "la Ré-vo-lution française a été dans son principe une réac-tion contre la centralisation monarchique, un effort pour dégager des éléments vivants qui voulaient con-courir aux destinées du pays et que l'absolutisme royal systématique accablait ou asservissait" (in: Scè-nes et doctrines du nationalisme, Félix Juven, Pa-ris, 1902, p.487; réédition: Editions du Trident, Pa-ris, 1987).

La décentralisation révolutionnaire faillit déboucher sur l'éclatement de la France puisqu'elle provoqua en 1793 le "mouvement fédéraliste", c'est-à-dire la sé-cession de nombreux départements et de villes (Lyon et Marseille, par exemple) dont les adminis-tra-teurs, d'opinion modérée, avaient pris fait et cau-se pour les Girondins, renversés à Paris par les Mon-tagnards. Elle provoqua également en 1794 la ré-volte larvée des départements dominés par les élé-ments ultra-révolutionnaires qui refusaient la norma-li-sation du régime et reprochaient au "Comité de Sa-lut Public" l'exécution de l'extrémiste Hébert, rédac-teur du Père Duchêne et l'un des animateurs du "Club des Cordeliers" et la mise au pas de la Com-mune de Paris.

"Ultracistes", libéraux décentralisateurs, socialistes et nationalistes luttent contre le centralisme

Finalement, la Révolution, à partir de 1794/95, et surtout l'Empire qui lui succéda, restaurèrent le cen-tralisme, qui se trouva considérablement renforcé par rapport à l'Ancien Régime, du fait de l'uniformisation administrative et juridique de la France. Tout au long du XIXème siècle, certaines familles de pen-sée vont mener "le bon combat" contre le centralisme assimilé, à juste titre, au despotisme. Ce fut le cas notamment:

- des "ultracistes", sous la Restauration, qui récla-maient le rétablissement des provinces et de leurs pri-vilèges (la Restauration avait maintenu en place les structures administratives du Premier Empire), puis de leurs héritiers légitimistes;

- des libéraux décentralisateurs (depuis Tocqueville, auteur de La démocratie en Amérique et de L'An-cien Régime et la Révolution, jusqu'à l'Ecole de Nancy qui s'opposait au despotisme centralisateur du Second Empire, Frédéric Le Play, Taine et Re-nan) -c'est ce courant libéral qui rétablit sous la Monarchie de Juillet l'élection des administrateurs lo-caux;

- des socialistes (depuis Proudhon, partisan d'un fé-dé-ralisme communal et ethnique associé à un fé-dé-ra-lis-me économique, le socialisme libertaire, jus-qu'aux Communards);

- des nationalistes comme Maurice Barrès ou Char-les Maurras.

Les idées de décentralisation et d'autonomie (= fé-dé-ralisme) connurent une fortune particulière dans le mouvement occitan né au siècle dernier du Félibrige (courant littéraire de langue d'oc). C'est d'ailleurs dans le mouvement occitan qu'apparurent pour la pre-mière fois en France les termes de "régiona-lis-me" et d'"ethnisme".

L'exemple de l'Occitanie

En Occitanie, dans la seconde moitié du siècle der-nier, on distinguait un Félibrige de droite, le "Féli-bri-ge blanc" et un Félibrige de gauche, le "Félibrige rouge". Le Félibrige blanc, provençal, que dirigeait Roumanille, était royaliste (légitimiste), catholique, dé-centralisateur sur le modèle provincial —Frédéric Mistral, futur Prix Nobel, y appartenait. Le Félibrige rouge, languedocien, constitué autour de l'almanach de la "Lauseto" était dirigé par Xavier de Ricard et Auguste Fourès. Les félibriges rouges étaient répu-blicains et patriotes, albigéistes anticléricaux et fédé-ra-listes: ils tenaient pour un fédéralisme d'inspiration proudhonienne (Louis-Xavier de Ricard écrivit en 1877 Le Fédéralisme, premier volet d'un tryptique qui aurait dû compter un volume sur le "panla-ti-nis-me" et un autre sur les rapports entre le socialisme et le fédéralisme).

Cette opposition entre droite et gauche dans le Féli-brige recoupe aujourd'hui l'opposition entre le Féli-brige provençal dans la lignée de Roumanille et de Mistral et l'"occitanisme" qui tend à la constitution d'une langue occitane (à partir du languedocien occi-dental), langue qui deviendrait commune à toute l'Oc--citanie, et dont Prosper Estieu et Antonin Per-bosc, puis Louis Alibert, ont été les chefs de file (cf. Robert Lafont, La revendication occitane, Flamma-rion, Paris, 1974). Ainsi se dessine, et se dessinait dé-jà au siècle dernier, l'opposition entre un pro-vin-cialisme décentralisateur, fidèle aux provinces d'An-cien Régime, et un ethnisme en voie d'émergence.

En 1892, avec l'appui de Frédéric Mistral, les jeunes fé-libres Frédéric Amouretti et Charles Maurras lan-çaient un manifeste fédéraliste qui évoquait la pensée de la "Lauseto" (ce manifeste contenait un hommage à Auguste Fourès) et prétendait réconcilier autour de quelques principes d'action culturelle et politique le Félibrige de gauche et celui de droite (cette pré-ten-tion ne survivra pas à l'Affaire Dreyfus). Les con-cep-tions d'Amouretti et de Maurras rejoignaient a-lors celles du Lorrain Maurice Barrès qui, en 1894/ 95, animait l'équipe du journal La Cocarde (auquel col-laboraient les deux félibres et que Maurras ap-pel-lera plus tard, "le laboratoire du nationalisme" français). Barrès était nationaliste français et, en même temps, fédéraliste (quoi de plus normal puisque pour Barrès "la nationalité française est faite des natio-na-lités provinciales"?). Il prônait, dans le cadre de la Na-tion française, un fédéralisme régional et écono-mi-que —il envisageait la transformation des salariés en associés et de la propriété privée des moyens de pro-duction en propriété syndicale dans le domaine in-dustriel et en propriété communale dans le domai-ne agricole— qui s'appuierait sur les "affinités entre gens nés de la même terre et des mêmes morts". Ses références historiques étaient entre autres: la Révo-lu-tion, Proudhon et la Commune de Paris.

En 1901, le félibre Charles-Brun créa la "Fédération régionaliste française" qui prit la suite de la "Ligue de décentralisation" fondée en 1895 et diffusa l'idée régionaliste à travers la France.

L'Occitanisme et Vichy, la Résistance, la mouvance communiste et la Guerre d'Algérie

Le vieux régionalisme, qui s'identifiait au provin-cia-lisme et, en Occitanie, au mouvement félibréen, trou-va son aboutissement dans les réformes du ré-gime de Vichy (enseignement du breton et de l'occi-tan dans les écoles primaires, institution du préfet de ré-gion). Mais un "néo-régionalisme" apparut à l'"Ins-titut d'Etudes Occitanes", né de la Résistance, dès 1950; il reposait sur le rejet du félibrisme con-si-dé-ré comme "passéiste". Dans les années 50, le "néo-régionalisme" hésitait entre, d'un côté, le cul-tu-ralisme exclusif et le centralisme des Occitans pro-ches du Parti Communiste Français, dont l'Union So-viétique était le modèle et pour lesquels il n'y avait "de problème occitan que culturel" (Ibid.) et, de l'autre, le capitalisme régional (le "dévelop-pe-ment régional") prôné par des éléments apolitiques.

La grève des mineurs de Décazeville (hiver 1961/62) provoqua un sursaut de la conscience occitane. En 1962 se créa à Narbonne le "Comité occitan d'étu-des et d'action" (COEA). Le COEA était régionaliste - la région constituait dans l'esprit des animateurs du COEA une "unité organique naturelle"; ils rejettaient ainsi le pseudo-régionalisme technocratique. Le COEA divisait l'Occitanie en une région Méditer-ranée, une région Aquitaine et une région-program-me d'action spéciale englobant l'Auvergne et le Li-mou-sin, zones déshéritées. Il proposait un pouvoir régional, "reconstruction de la démocratie à la base" et l'idée de propriété régionale conçue dans un esprit socialiste en même temps que dans une perspective décolonisatrice (après la guerre d'Algérie dans la-quelle des militants occitans s'étaient engagés aux cô-tés du FLN comme "porteurs de valise", la notion de "colonialisme intérieur" fit en effet son apparition dans les milieux néo-régionalistes). Enfin, le COEA se déclarait partisan d'une Europe des régions.

La fin du mouvement occitan

Le COEA s'intégra en 1964 dans la "Convention des Institutions républicaines", matrice du futur Par-ti Socialiste français puis se rapprocha du Parti So-cialiste Unifié, à l'extrême-gauche de l'échiquier po-li-tique français. Son programme était alors très pro-che de celui de l'"Union Démocratique Bretonne", autre pôle en France du néo-régionalisme. Le COEA donna au gauchisme occitan ("Lutte occitane", "Vo-lem Viure al Païs") ses principales idées. Le gau-chis--me occitan très puissant dans l'immédiat après-68 commença à péricliter dans les années 74/75 a-vant de disparaître presque totalement au début des an-nées 80 (la "revendication occitane" appartient dé-sor-mais au passé - dernier témoin de ce passé de lut-tes: l'IEO, l'"Institut d'Etudes Occitanes", basé à Tou-louse, qui poursuit son action culturelle en fa-veur de l'Occitanie, d'une curieuse manière il faut l'a-vouer puisque l'IEO prétend intégrer dans l'"oc-ci-tanité" la culture des immigrés!).

Tandis que s'affirmait en Occitanie le néo-ré-gio-na-lisme de l'IEO et du COEA, François Fontan jetait les bases théoriques d'un micro-nationalisme occi-tan. Fontan fonda nominalement en 1959 le Parti Na-tio-naliste occitan et fit paraître en 1961 un livre in-titulé Ethnisme.Vers un nationalisme humaniste. Les idées de Fontan trouvèrent un écho dans les li-vres du fédéraliste européen Guy Héraud (notam-ment dans L'Europe des ethnies et Qu'est-ce que l'ethnisme?).

Définir les mots-clefs: décentralisation, autonomie, régionalisme et ethnisme

Après avoir évoqué rapidement la genèse en France, particulièrement dans le mouvement occitan, des i-dées de décentralisation et d'autonomie des régions et des ethnies, essayons maintenant de donner une définition précise de ces mots-clés.

Il faut distinguer "décentralisation" et "autonomie", "régionalisme" et "ethnisme".

La décentralisation s'opère dans le cadre d'un Etat unitaire: le pouvoir central y octroie des compétences renforcées aux élus locaux (élus municipaux, dépar-te--mentaux et régionaux) qui demeurent soumis au con-trôle de l'Etat (pouvoir de tutelle). Il y a délé-ga-tion de pouvoir. La décentralisation est le plus sou-vent administrative et culturelle, elle n'affecte pas le caractère unitaire de l'Etat (il faut distinguer la dé-cen--tralisation et la déconcentration: dans la décon-cen-tration, l'Etat laisse une plus grande initiative à ses représentants locaux; exemple: les préfets).

L'au-tonomie repose sur une organisation fédérale de l'Etat. Qui dit autonomie, dit fédération, sauf cas li-mi-te où seules des régions périphériques se voient re-connaître l'autonomie. L'autonomie est essentiellement politique. Elle induit l'existence d'un pouvoir lé--gislatif et d'un pouvoir exécutif autonomes.

Le régionalisme repose sur la prise en compte des particularités régionales auxquelles on veut donner une dimension administrative (décentralisation), voi-re politique (autonomie) tandis que l'ethnisme vise à con-férer l'autnomie, voire l'indépendance à une mi-no-rité linguistique. Comme on le voit, le régionalisme est plus large que l'ethnisme qui ne concerne que les minorités linguistiques: dans une conception eth-nis-te au sens strict, l'Andalousie de parler castillan, la Calabre, la Campanie et la Sicile où l'on parle ita-lien, en France, la Normandie et la Savoie, la Picar-die et la Bourgogne ne constituent pas des ethnies et l'autonomie ne leur est pas nécessaires: on y parle en effet la langue de l'Etat.

Les peuples face à la modernité bourgeoise, libérale et capitaliste

Régionalisme et ethnisme s'opposent à la conception de l'Etat-Nation centralisé tout autant qu'à la nor-mali-sation planétaire qui s'opère aujourd'hui sous les auspices du capitalisme multinational. Les exem-ples d'affrontements entre ethnies et Etats-Nations en Europe même sont nombreux: Irlande du Nord, Flandre et Wallonie, Bretagne, Euzkadi, Catalogne, Corse, Val d'Aoste, Sud-Tyrol, Croatie, Ukraine, Pays baltes, Laponie, etc. Mais il faut faire deux re-marques importantes:

1. Le régionalisme et l'ethnisme d'un côté, le natio-na-lisme d'Etat de l'autre ne s'excluent pas toujours: on pense ici au nationalisme français de Barrès et de Maurras et à l'audacieux projet régionaliste du Gé-né-ral de Gaulle;

2. Le plus grave danger auquel se trouve con-fron-tées l'autonomie et l'identité des régions et des eth-nies n'est pas (n'est plus) la centralisation mais la "modernité". Cette "modernité" bourgeoise (elle favorise l'émergence et se construit autour d'un type hu-main dégagé de toute communauté et de tout enra-ci-nement: le bourgeois), libérale (elle balaie toute con--trainte politique et sociale communautaire et affir-me le "laisser-faire" en tout domaine), capitaliste (sa seule logique est celle du profit individuel), ôte tout pouvoir de décision aux instances politiques des peuples, encourage le nomadisme comme mode de vie et l'unilinguisme américain comme mode d'ex-pres-sion. L'indépendance ou l'autonomie nominales et une soi-disante politique culturelle locale, néces-sai--rement condamnée à l'insuccès (car la culture lo-cale, sans grand moyens d'expression et de diffu-sion et sans utilité dans la vie quotidienne moderne, ne résisterait pas à la concurrence de la sous-culture US) ne constituent donc pas des panacées et ne per-mettraient pas de sauver les régions et les ethnies d'une disparition certaine (tout au plus pourraient-elles retarder le processus).

L'impératif du "Grand Espace" européen!

Le salut ne réside pas dans le repli des régions et des ethnies sur elles-mêmes, dans la formule séparatiste, mais dans l'unité de l'Europe. Seule une Europe u-nie, une Europe impériale, aurait les moyens et la vo-lonté de garantir l'autonomie et de sauvegarder l'identité de ses composantes. Seule une Europe des régions et des ethnies pourrait réaliser tout ou partie des objectifs poursuivis par les régionalismes et les ethnismes.

Régionalisme et ethnisme débouchent donc né-ces-sai-rement, à notre sens, sur l'idée d'une Europe (unie) des régions et des ethnies. Chez les "fédéralistes eu-ro-péens" (comme Guy Héraud), cette conception de l'Europe constitue l'aboutissement d'une idéologie, née dans les milieux non-conformistes des années 30, qui combine:

A. Le personnalisme qui refuse à la fois l'indivi-dua-lisme libéral et le collectivisme (collectivisme prolé-ta-rien des communistes, collectiviste national-étatiste des fascistes) et se prolonge en un communauta-ris-me d'essence social-chrétienne qui prend la forme du corporatisme ou de l'autogestion chez les plus gau-chistes;

B. Le fédéralisme intégral inspiré de Proudhon. On re-trouve chez les fédéralistes européens les thèmes chers à Mounier et au groupe "L'Ordre Nouveau" d'Arnaud Dandieu et Robert Aron (sur le fédé-ra-lis-me européen, on lira: J.-L. Loubet del Bayle, Les non-conformistes des années 30, Paris, Seuil, 1969, pp. 422 à 424).

Des solutions...

Quelle forme pourrait prendre l'Europe unie de demain?

Si l'on écarte les deux formes extrêmes que sont la confédération (cf. le "Plan Fouchet" de 1961) et l'E-tat européen unitaire (cf. Jean Thiriart), on peut ima-giner que l'Europe serait:

- une fédération d'Etats-Nations mais ces Etats de-vraient renoncer à leur structure unitaire et se trans-for-mer eux-mêmes en fédérations de régions et d'eth-nies et devraient admettre la possibilité d'ac-cords économiques ou culturels transfrontaliers entre régions proches géographiquement, parentes ethni-que-ment ou économiquement complémentaires;

- une fédération de régions et d'ethnies (née de l'éc-la-tement des Etats-Nations) regroupés par affinités raciales, culturelles ou géographiques en confédé-ra-tions (ex.: confédérations celtique, scandinave, ibé-ri-que, francophone, allemande, néerlandaise, "you-go-slave" —incluant la Bulgarie mais sans le Kosovo albanais— etc.).

On peut envisager également une solution inter-mé-diaire: l'adoption d'un fédéralisme à la soviétique ou à la yougoslave, "fédéralisme des peuples" (par op-po-sition au fédéralisme classique, le fédéralisme des Etats, auquel se rattachent les USA, la Suisse et l'Al-le-magne Fédérale), baptisé aussi "fédéralisme sta-linien" car il s'inspire des conceptions de Staline sur la question nationale (Staline a écrit en 1913 Mar-xisme et question nationale; il a été après la Ré-volution d'Octobre commissaire du peuple aux na-tionalités) et de la constitution soviétique de 1936. Ce fédéralisme intègre à la fois les Nations histo-ri-ques et les ethnies les plus importantes (qui forment les républiques soviétiques) et des ethnies histori-que-ment et numériquement moins importantes et qui, avant la Révolution, n'étaient pas encore consti-tuées en Etats (ces ethnies forment des républiques autonomes, des régions autonomes ou des districts nationaux).

Certes, ce fédéralisme perd l'essentiel de sa signification du fait de la structure unitaire du Parti Communiste qui contrôle l'ensemble de l'Etat et de la société soviétiques (mais c'est cette structure unitaire qui empêche l'URSS d'éclater sous l'effet des for-ces centrifuges) et, surtout, ce fédéralisme masque mal une volonté, à la fois chauvine (grand-russe) et idéologique (marxiste-léniniste), de russification. Cet-te volonté se manifeste par la colonisation russe de l'Estonie, de la Moldavie, de la Crimée, de l'U-kraine industrielle et de l'Asie Centrale, par la place prépondérante du russe dans l'enseignement et les mé-dias (mêmes locaux) et par une russification sub-tile des langues soviétiques (emprunts nombreux au vocabulaire russe, alphabet cyrillique, etc.).

Ce fédéralisme très particulier a néanmoins permis de sauvegarder les principales cultures locales de l'URSS. Seules les cultures des ethnies les moins im-portantes, qui comptent quelques centaines ou quel-ques milliers d'individus, ont été délibérément sacrifiées par souci de "rationalisation socialiste".

Thierry MUDRY.

00:05 Publié dans Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : régionalisme, autonomisme, ethnisme, droit, france, provençalisme, félibriges, occitanisme, patries charnelles, décentralisation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 29 avril 2009

L'uomo che piantava gli alberi

| L’uomo che piantava gli alberi. Elzélard Bouffier, il solitario che amava la terra | |

|

|

|

|

00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, écologie, provence, provençalisme, arbres, terroirs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 28 avril 2009

Jean Giono e "Le Chant du Monde"

Jean Giono e “Le Chant du Monde” | |

|

|

| |

| Il paganesimo di Jean Giono (foto) è stato ben identificato da Thierry Maulnier, che scriveva nel 1943, nella sua rubrica del quotidiano “Laction française”: “Il signor Giono è uno di quei rari artisti per i quali il grande Pan non è morto e non è ancora pronto a morire”. Punto di vista rafforzato da quello di Henry Miller: “Nell’opera di Giono chiunque possiede una dose sufficiente di vitalità e di sensibilità, riconosce subito ‘le chant du monde’. Secondo me questo canto, di cui egli ci dà con ogni nuovo libro delle variazioni senza fine, è molto più prezioso, più commovente, più poetico del Cantico delle creature”. (The books in my life, 1951). Non si saprebbe spiegare meglio quale abisso separi il mondo biblico dall’universo di Giono. |

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, écologie, nature, provence, provençalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook