Assistons-nous au remplacement de la culture française par une sous-culture universelle ?

Dans ce blog, nous avons déjà fait remarquer que la République-Système n’était pas simplement un système de gouvernement. Elle peut être considérée aussi comme une entreprise mondialiste d’ingénierie sociale (voyez ici). Or l’ingénierie sociale mondialiste suppose la substitution de nouvelles normes aux normes traditionnelles ambiantes, ce qui, pour ce faire, suppose une prise du pouvoir culturel.

La « culture » peut être définie comme l’ensemble des traits qui caractérisent un groupe humain. C’est par elle qu’une personne est davantage qu’un animal. Transmise par l’éducation et l’apprentissage, la culture est d’abord un héritage. C’est un legs linguistique, spirituel, affectif, artistique, sociétal, symbolique, bref identitaire, laissé en dépôt par une lignée ancestrale. C’est la culture qui fait de l’homme un être spécifique parmi les hommes. A la fois vue du monde et grille d’analyse, elle permet à l’homme de distinguer et de se distinguer. Elle humanise les hommes en les personnalisant et leur permet à la fois de s’identifier au groupe et de se faire reconnaître par lui. Une ingénierie sociale mondialiste devra donc forcément casser les cultures comme facteur d’identification et de spécification.

Mais comment faire cela ? Substituer une culture à une autre (la culture musulmane à la culture européenne par exemple) déplace le problème mais ne le résout pas. Faire s’entrechoquer les cultures est une solution tactique d’affaiblissement des cultures, mais risque aussi de les exacerber. Le problème est d’autant plus délicat qu’un être humain ne peut, au contraire d’un animal, se passer d’une vue du monde qui oriente son existence. Le mieux serait alors de substituer aux traits culturels qui structurent nos existences, des ersatz de culture, ou si l’on veut des traits culturels qui auraient toute l’apparence de faits culturels mais qui n’en seraient pas vraiment. Ces traits culturels artificiels agiraient sur la culture visée un peu comme des imposteurs endocriniens agissent sur un organisme. Ils prendraient la place d’une « hormone culturelle » naturelle et serait acceptés en tant que tel par l’organisme culturel récepteur. Véritable corps étranger, cette hormone culturelle artificielle, sorte d’imposteur identitaire, ferait alors perdre à l’organisme culturel sa cohérence, ce qui bien sûr l’affaiblirait, voire le détruirait.

Un imposteur identitaire (où un « imposteur culturel » si l’on préfère) se reconnaît à son caractère artificiel. Il ne se situe dans une aucune continuité, il n’émane d’aucune culture. C’est une création ex nihilo, un surgissement inattendu qui marque une rupture brutale. Ainsi par exemple du « mariage pour tous », impensable il y a seulement vingt ans et qui rompt avec la conception du mariage dans la culture autochtone. Cette conception républicaine du mariage se présente comme une évolution culturelle, ce qu’elle n’est pas : c’est une création politique. Grâce à son artificialité, l’origine de cette conception n’est pas repérable sur la palette des cultures humaines (au contraire des traits culturels authentiques, comme la polygamie par exemple). Paradoxalement, cette artificialité va rendre l’imposteur identitaire psychologiquement plus acceptable qu’un trait culturel provenant d’une autre culture.

Un imposteur culturel se reconnaît aussi par son universalité. Ne s’enracinant dans rien et étant de nulle part, il prétend être de partout. Le « mariage pour tous » a ainsi vocation à s’imposer à toutes les cultures et dans tous les pays.

Pour comprendre le caractère nécessaire, d’un point de vue républicain, de l’imposture culturelle, il faut avoir à l’esprit que le projet républicain consiste à bâtir, au nom du principe d’universalité de la République, une société fondée sur le « vivre-ensemble » de gens de toutes origines. Ce projet implique la notion de « laïcité culturelle ». Il est impératif en effet, pour que le projet aboutisse, que les valeurs culturelles spécifiques qui imprègnent l’espace social soient refoulées dans l’espace privé au même titre que les valeurs religieuses. Il faut que le domaine public soit neutre ou tout au moins régis par des valeurs acceptables par tous les hommes. En d’autres termes, il est nécessaire, dans la logique républicaine, que les imposteurs identitaires imaginés par la République, imposteurs censés ne pas spécifier mais rassembler, se substituent à la culture autochtone qui par définition particularise et distingue.

L’offensive menée par les imposteurs identitaires contre la culture autochtone a pris de l’ampleur ces dernières années. La culture autochtone est aujourd’hui sur la défensive, son existence est compromise. Prenons quelques exemples significatifs :

Les rôles sociaux masculins et féminins

Depuis des millénaires, notre culture autochtone est une culture patriarcale (un gros mot aujourd’hui). Cela ne signifie pas que les hommes ont un pouvoir particulier. Cela signifie, nuance fondamentale, que les pères ont un pouvoir particulier ! Pouvoir tout relatif d’ailleurs qui implique le devoir de fonder une famille et de la protéger. Dans notre culture, depuis toujours, les rôle sociaux masculins et féminins sont clairement répartis et ne peuvent se confondre. La femme doit procréer, éduquer ses enfants et entretenir son foyer et l’homme doit subvenir aux besoins de sa famille et veiller à sa sécurité. Cette répartition des rôles structure la société européenne depuis des siècles et est à la base des richesses matérielles et immatérielles que nous dilapidons aujourd’hui. Notre douceur de vivre, nos paysages, nos villes, nos libertés mêmes, doivent tout à des générations qui ont su répartir les rôles sociaux entre les hommes et les femmes. Si les femmes des générations passées n’avaient pas tenue leur place, nous ne serions probablement pas nés et la transmission de l’identité ne se serait pas faite. Si les hommes n’avaient pas tenu la leur, nous serions des esclaves.

Les imposteurs culturels promus par la République attaquent directement cette clé de voûte fondamentale de la culture autochtone. Ils posent une nouvelle culture, culture artificielle et féministe valable pour tous, dans laquelle les rôles sociaux masculins et féminins sont abolis, les pères sont déclassés, les hommes sont stigmatisés, les femmes sont versées dans un monde du travail oppressif leur interdisant de faire des enfants (mieux vaut pour elles « faire une carrière »)... Conséquence logique des nouvelles normes sociales, la démographie européenne périclite, nos libertés se restreignent et l’insécurité, pas seulement culturelle, grandit.

Les imposteurs culturels promus par la République attaquent directement cette clé de voûte fondamentale de la culture autochtone. Ils posent une nouvelle culture, culture artificielle et féministe valable pour tous, dans laquelle les rôles sociaux masculins et féminins sont abolis, les pères sont déclassés, les hommes sont stigmatisés, les femmes sont versées dans un monde du travail oppressif leur interdisant de faire des enfants (mieux vaut pour elles « faire une carrière »)... Conséquence logique des nouvelles normes sociales, la démographie européenne périclite, nos libertés se restreignent et l’insécurité, pas seulement culturelle, grandit.

La relation à l’Autre

Depuis Hérodote, la culture européenne définit une relation à l’altérité qui est aux antipodes de ce qu’impose la République-Sytème. La culture autochtone n’amoindrit pas l’Autre pour en faire un Même. Un musulman, par exemple, est reconnu en tant que tel. La culture autochtone le considère dans sa multidimentionnalité : en tant qu’homme bien sûr, mais aussi en tant que musulman. Elle ne cherche pas à l’amputer d’une partie de lui-même pour le ramener à soi. Elle ne cherche pas à le nier en tant que musulman. Cette reconnaissance de la multidimentionnalité des hommes lui paraît naturelle.

Les imposteurs identitaires républicains vont chercher à contrer cette « culture raciste » pour imposer une nouvelle relation à « l’Autre » dans la culture autochtone. Désormais, selon les nouvelles normes, il ne faudra voir que l’Homme « sans distinction » qui se cache dans le musulman et ne plus tenir compte, dans sa relation avec lui, des ajouts culturels, religieux et identitaires qui fondent pourtant son humanité. Là où la culture autochtone nous apprenait à voir les hommes dans leur globalité et leur complexité, l’infléchissement culturel causé par les imposteurs identitaires nous oblige désormais à les amputer des acquis qui les spécifient. Ramener l’Autre au Même est d’une violence extraordinaire : mais c’est la condition du vivre-tous-ensemble.

La langue

La langue française est la langue du peuple souche de ce pays. A ce titre, c’est un élément essentiel de la culture autochtone puisque cette culture se pense à travers cette langue. Une modification de la langue aura donc forcément un impact sur la culture autochtone. Nul ne devrait pouvoir en décider sans le consentement de la nation autochtone.

Or les élites républicaines imposent, via leurs relais médiatiques et l’enseignement scolaire, une langue qui progressivement s’émancipe de la langue et de la culture autochtone. L’exemple de l’écriture inclusive est à cet égard tout à fait significatif. Cette « écriture » artificielle, sans aucun lien avec notre langue ancestrale, découle bien sûr de la remise en cause des rôles sociaux masculins et féminins. La nouvelle langue féminise ainsi les métiers et les fonctions (« une auteure », « une charpentière », « une menuisière »…), utilise la double flexion (« les candidates et les candidats à cet examen » plutôt que « les candidats à cet examen »), a recours au point milieu (« les candidat.e.s »), accorde l’adjectif avec le sujet le plus proche (« Louis et louise son belles »), etc. Cette féminisation et démasculinisation du langage est une imposture culturelle que l’on doit situer dans le cadre d’une offensive générale contre la culture autochtone. En décrivant la langue autochtone comme un « outil d’oppression conçu comme tel », c’est la culture autochtone créatrice de cette langue qui est ainsi visé.

L’art

Une culture s’exprime aussi par ses productions artistiques. L’art autochtone européen est depuis des siècles un art figuratif qui, par la représentation du réel et de l’imaginaire, permet à l’homme de connaître le monde en faisant appel à ses émotions. Les œuvres de Giotto, de Rembrandt, de David, de Renoir… se situent dans une continuité et participent d’un continuum culturel, que même un néophyte reconnaîtrait comme européen.

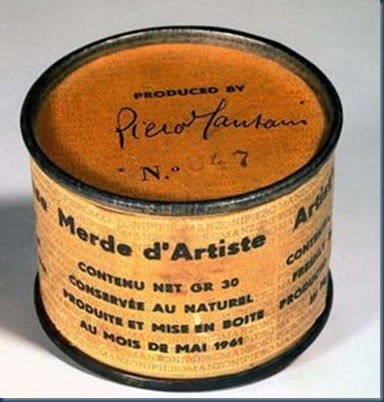

L’art contemporain, porté par les élites-Systèmes et par tout ce que la République compte de ministres de la « culture », sort totalement de ce continuum. De quelle culture est issue une photo d’un crucifix baignant dans un verre de pisse, les colonnes de Buren, une boîte de « merde d’artiste » (photo) ou une toile uniformément blanche ? D’aucune en particulier. Ces « œuvres » artificielles ne représentent rien, ne transmettent rien : par leur néant elles peuvent prétendre à « l’universel ». Cet « art », véritable imposture culturelle, est un art mondialiste qui porte atteinte aux cultures enracinées.

Ces quelques exemples montrent qu’un mouvement de libération autochtone, doit, au risque de faire siennes les impostures culturelles destinées à l’étouffer, distinguer ce qui relève de la culture autochtone et ce qui relève de l’imposture culturelle républicaine. Mais il faut avoir conscience que les choses ne sont pas aussi évidentes qu’elles le paraissent. Les imposteurs identitaires se sont infiltrés dans tous les recoins de nos vies. Prenez la notion de « repos hebdomadaire » : il s’agit assurément d’un imposteur culturel destiné à se substituer à la notion enracinée de « repos dominical ». De la même manière, l’usage autorisé des prénoms les plus étranges est un imposteur culturel qui sert à dissocier les individus de leur appartenance lignagère et culturelle.

La « culture » républicaine met en danger la culture autochtone. Cela est contraire au droit international et notamment à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La République, toutefois, ne reconnaît pas notre peuple. Cela devrait nous indiquer le sens du combat à venir. Faire reconnaître notre droit à l’existence nationale nous donnerait mécaniquement le droit de revenir globalement sur les impostures culturelles illégales du Système. Cependant, les atteintes à la culture autochtone sont profondes. Le chantier est immense et la guérison sera longue...

Antonin Campana

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Ceci bien évidemment s'est fait sans demander l'accord des Etats-Unis qui expriment actuellement leur fort mécontentement. Nul ne sait si les deux pays réussiront à s'entendre, ni sur quelles bases ceci se ferait. Mais beaucoup d'hypothèses très positives circulent en ce moment.

Ceci bien évidemment s'est fait sans demander l'accord des Etats-Unis qui expriment actuellement leur fort mécontentement. Nul ne sait si les deux pays réussiront à s'entendre, ni sur quelles bases ceci se ferait. Mais beaucoup d'hypothèses très positives circulent en ce moment.

Acheter

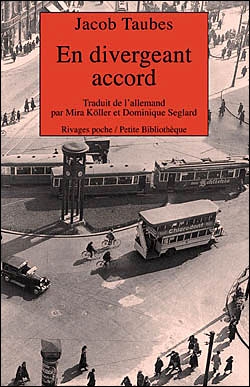

Acheter  Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112).

Évidemment, tout, absolument tout étant lié, surtout lorsqu'il s'agit des affinités électives existant entre les grands esprits qui appréhendent le monde en établissant des arches, parfois fragiles mais stupéfiantes de hardiesse, entre des réalités qu'en apparence rien ne relie (cf. p. 38), je ne pouvais, poursuivant la lecture de cet excellent petit livre qui m'a fait découvrir le fulgurant (et, apparemment, horripilant) Jacob Taubes, que finalement tomber sur le nom qui, selon ce dernier, reliait Maritain à Schmitt, qualifié de «profond penseur catholique» : Léon Bloy, autrement dit le porteur, le garnt ou, pourquoi pas, le «signe secret» (p. 96) lui-même. Après Kafka saluant le génie de l'imprécation bloyenne, c'est au tour du surprenant Taubes, au détour de quelques mots laissés sans la moindre explication, comme l'une de ces saillies propres aux interventions orales, qui stupéfièrent ou scandalisèrent et pourquoi pas stupéfièrent et scandalisèrent) celles et ceux qui, dans le public, écoutèrent ces maîtres de la parole que furent Taubes et Kojève (cf. p. 47). Il n'aura évidemment échappé à personne que l'un et l'autre, Kafka et le grand commentateur de la Lettre aux Romains de l'apôtre Paul, sont juifs, Jacob Taubes se déclarant même «Erzjude» «archijuif», traduction préférable à celle de «juif au plus profond» (p. 67) que donne notre petit livre : «l'ombre de l'antisémitisme actif se profilait sur notre relation, fragile comme toujours» (p. 47), écrit ainsi l'auteur en évoquant la figure de Carl Schmitt qui, comme Martin Heidegger mais aussi Adolf Hitler, est un «catholique éventé» dont le «génie du ressentiment» lui a permis de lire «les sources à neuf» (p. 112). C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).

C'est l'importance, capitale, de cette thématique que Jacob Taubes évoque lorsqu'il affirme que les écailles lui sont tombées des yeux quand il a lu «la courbe tracée par Löwith de Hegel à Nietzsche en passant par Marx et Kierkegaard» (p. 27), auteurs (Hegel, Marx et Kierkegaard) qu'il ne manquera pas d'évoquer dans son Eschatologie occidentale (Nietzsche l'étant dans sa Théologie politique de Paul) en expliquant leur philosophie par l'apocalyptique souterraine qui n'a à vrai dire jamais cessé d'irriguer le monde (4) dans ses multiples transformations, et paraît même s'être orientée, avec le régime nazi, vers une furie de destruction du peuple juif, soit ce peuple élu jalousé par le catholiques (et même les chrétiens) conséquents. Lisons l'explication de Taubes, qui pourra paraître une réduction aux yeux de ses adversaires ou une fulgurance dans l'esprit de ses admirateurs : «Carl Schmitt était membre du Reich allemand avec ses prétentions au Salut», tandis que lui, Taubes, était «fils du peuple véritablement élu par Dieu, suscitant donc l'envie des nations apocalyptiques, une envie qui donne naissance à des fantasmagories et conteste le droit de vivre au peuple réellement élu» (pp. 48-9, le passage plus haut cité suit immédiatement ces lignes).  Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).

Cette complexité se retrouve dans le jugement de Jacob Taubes sur Carl Schmitt qui, ce point au moins est évident, avait une réelle importance intellectuelle à ses yeux, était peut-être même l'un des seuls contemporains pour lequel il témoigna de l'estime, au-delà même du fossé qui les séparait : «On vous fait réciter un alphabet démocratique, et tout privat-docent en politologie est évidemment obligé, dans sa leçon inaugurale, de flanquer un coup de pied au cul à Carl Schmitt en disant que la catégorie ami / ennemi n'est pas la bonne. Toute une science s'est édifiée là pour étouffer le problème» (p. 115), problème qui seul compte, et qui, toujours selon Jacob Taubes, a été correctement posé par le seul Carl Schmitt, problème qui n'est autre que l'existence d'une «guerre civile en cours à l'échelle mondiale» (p. 109). Dans sa belle préface, Elettra Stimilli a du reste parfaitement raison de rapprocher, de façon intime, les pensées de Schmitt et de Taubes, écrivant : «Révolution et contre-révolution ont toujours évolué sur le plan linéaire du temps, l'une du point de vue du progrès, l'autre de celui de la tradition. Toutes deux sont liées par l'idée d'un commencement qui, depuis l'époque romaine, est essentiellement une «fondation». Si du côté de la tradition cela ne peut qu'être évident, étant donné que déjà le noyau central de la politique romaine est la foi dans la sacralité de la fondation, entendue comme ce qui maintient un lien entre toutes les générations futures et doit pour cette raison être transmise, par ailleurs, nous ne parviendrons pas à comprendre les révolutions de l'Occident moderne dans leur grandeur et leur tragédie si, comme le dit Hannah Arendt, nous ne le concevons pas comme «autant d'efforts titanesques accomplis pour reconstruire les bases, renouer le fil interrompu de la tradition et restaurer, avec la fondation de nouveaux systèmes politiques, ce qui pendant tant de siècles a conféré dignité et grandeur aux affaires humaines» (pp. 15-6).