Anton Mussert, fasciste batave

par Christophe Dolbeau

Au nombre des leaders fascistes qui ont essaimé dans l’Europe des années 1930, le Néerlandais Anton Mussert est certainement l’un des moins connus du grand public. Chef du Mouvement national-socialiste des Pays-Bas (Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden ou NSB), il est le plus souvent présenté, fort succintement, comme un pâle imitateur d’Adolf Hitler et une piteuse créature des nazis, mais peut-être mérite-t-il mieux que ce portrait sommaire et affligeant.

Un brillant ingénieur

Fils de Johannes Leonardus Mussert (1856-1913), instituteur et directeur d’école, et de Frederika Witlam (1856), Anton Adriaan Mussert – que ses parents nomment couramment « Adje » – vient au monde le 11 mai 1894 à Werkendam, une petite commune du Brabant-Septentrional. Il est le cinquième enfant de la famille (1). D’abord scolarisé dans l’école de son père, il fréquente ensuite le lycée de Gorinchem (Gorkum) où il obtient plutôt facilement son baccalauréat en 1912. Attiré par les voyages et les navires, le jeune homme (qui appartient à l’association Onze Vloot ou Notre Flotte) souhaiterait endosser l’uniforme de la Marine et faire une carrière d’officier, mais sa petite taille (moins d’un mètre soixante-cinq) et une vue déficiente lui barrent irrémédiablement cette voie. Sur les conseils de son père, il décide donc d’entreprendre des études de génie civil. C’est alors qu’éclate la Première Guerre mondiale, ce qui l’incite à se porter volontaire dans l’armée, toujours dans l’espoir d’y faire carrière, à l’instar de son frère aîné Jo. Une fois encore, ses espérances vont être déçues : affecté dans l’artillerie de forteresse, il n’atteint en effet que le modeste grade de caporal, avant d’être réformé (1915) pour un grave problème rénal. Cette fois, le jeune homme se résoud à suivre une voie civile et rejoint l’École Polytechnique de Delft.

Étudiant brillant, Anton Mussert est également un élément particulièrement sérieux qui ne participe jamais aux fêtes étudiantes, ne fume et ne boit pas. Solitaire, on ne lui connaît que deux amis, Willem Schermerhorn (1894-1977), qui sera plus tard Premier ministre, et le Juif Jacob Josephus Jitta (1893-1991) qui restera longtemps l’un de ses proches… Sa formation s’achève le 5 juillet 1918, date à laquelle il décroche, cum laude, son diplôme d’ingénieur. Entre-temps, l’étudiant s’est marié, le 19 septembre 1917, ce qui a soulevé pas mal de vagues au sein de la famille. Âgé de 23 ans, Mussert a en effet épousé, grâce à une dispense royale et malgré l’opposition de sa mère, sa tante Maria Witlam (1876-1951) qui a tout de même 18 ans de plus que lui. [Bien qu’il soit membre de l’Église Réformée et réputé plutôt strict, Anton Mussert aura tout au long de son existence une vie sentimentale agitée. On lui connaît plusieurs liaisons extra-conjugales, notamment avec Jadwiga Rosenblatt (1886-1950), une Juive d’origine polonaise, et avec Marietje (Miep) Mijnlieff, la fille (1923-2016) de sa cousine Helena Mijnlieff-Verburg (1889-1951)]

Fraîchement diplômé, Mussert entre en 1918 au Service national des eaux (Rijkswaterstaat) puis deux ans plus tard, il intègre le Service provincial des eaux d’Utrecht qui offre une meilleure rémunération. Il passe alors pour un technicien remarquable, doublé d’un homme de qualité « dont la personnalité résultait d’une pensée droite et opiniâtre et qui avait un sens profond de l’ordre, de la règle et des convenances bourgeoises »(2). Remarqué pour son zèle et son efficience, il est d’ailleurs rapidement promu et devient, le 1er novembre 1927, à 33 ans, le plus jeune ingénieur en chef du pays. Son premier véritable engagement politique est lié à sa profession puisqu’il a trait au projet de construction d’un canal reliant le Rhin au port d’Anvers. Jugeant ce plan trop favorable à la Belgique et contraire aux intérêts de Rotterdam, de nombreux patriotes néerlandais s’y opposent. Ils se regroupent au sein d’un Comité d’action (Nationaal Comité van Actie) dont Mussert est le secrétaire, et font campagne contre le traité belgo-hollandais que le gouvernement a signé en 1925. Au final, cette mobilisation porte ses fruits : en 1927, l’accord est rejeté par le Sénat et le ministre des Affaires Étrangères, Herman van Karnebeek, contraint de démissionner. À compter de cette époque, Mussert s’implique de plus en plus dans le débat politique. Probablement influencé par les succès de Mussolini, il se rapproche du Dietsche Bond, la Ligue Thioise, qui milite pour la création de Grands Pays-Bas. On le retrouve aussi dans les rangs de la Nationale Unie ou Union nationale, le mouvement nationaliste et corporatiste du professeur F. C. Gerretson (3).

Fraîchement diplômé, Mussert entre en 1918 au Service national des eaux (Rijkswaterstaat) puis deux ans plus tard, il intègre le Service provincial des eaux d’Utrecht qui offre une meilleure rémunération. Il passe alors pour un technicien remarquable, doublé d’un homme de qualité « dont la personnalité résultait d’une pensée droite et opiniâtre et qui avait un sens profond de l’ordre, de la règle et des convenances bourgeoises »(2). Remarqué pour son zèle et son efficience, il est d’ailleurs rapidement promu et devient, le 1er novembre 1927, à 33 ans, le plus jeune ingénieur en chef du pays. Son premier véritable engagement politique est lié à sa profession puisqu’il a trait au projet de construction d’un canal reliant le Rhin au port d’Anvers. Jugeant ce plan trop favorable à la Belgique et contraire aux intérêts de Rotterdam, de nombreux patriotes néerlandais s’y opposent. Ils se regroupent au sein d’un Comité d’action (Nationaal Comité van Actie) dont Mussert est le secrétaire, et font campagne contre le traité belgo-hollandais que le gouvernement a signé en 1925. Au final, cette mobilisation porte ses fruits : en 1927, l’accord est rejeté par le Sénat et le ministre des Affaires Étrangères, Herman van Karnebeek, contraint de démissionner. À compter de cette époque, Mussert s’implique de plus en plus dans le débat politique. Probablement influencé par les succès de Mussolini, il se rapproche du Dietsche Bond, la Ligue Thioise, qui milite pour la création de Grands Pays-Bas. On le retrouve aussi dans les rangs de la Nationale Unie ou Union nationale, le mouvement nationaliste et corporatiste du professeur F. C. Gerretson (3).

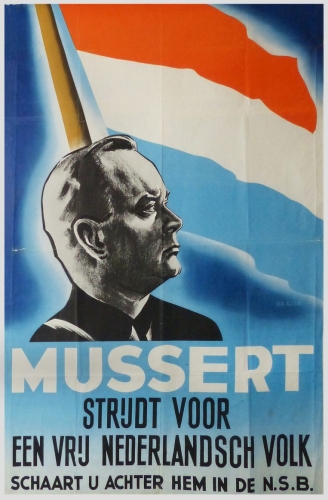

Le national-socialisme néerlandais

À la fin des années 1920 et au début des années 1930, les Pays-Bas n’échappent pas à la récession mondiale : un très fort chômage s’instaure, de nombreuses faillites surviennent, d’innombrables boutiquiers subissent une forte paupérisation, et le climat général du pays s’en ressent. Le Parti social-démocrate et les partis confessionnels se montrent incapables de juguler la crise qui finit même par ébranler les forces armées. Le 5 février 1933, aux Indes orientales néerlandaises, les marins du croiseur De Zeven Provinciën se mutinent et il faudra bombarder le navire pour ramener son équipage à la raison. Dans ce contexte délétère, nombre de Néerlandais espèrent un sursaut national et en viennent à souhaiter un pouvoir fort, capable de prendre des mesures radicales. L’exemple italien impressionne. C’est dans cette perspective que le 14 décembre 1931, Anton Mussert et Cornelis van Geelkerken (1901-1976) fondent, à Utrecht, le Mouvement national-socialiste des Pays-Bas (NSB). Le chef suprême ou Leider en sera Mussert. Contrairement à ce que l’on pourrait croire à la vue de sa dénomination, le nouveau mouvement s’inspire beaucoup plus du fascisme que du national-socialisme allemand. Mussert se vante d’ailleurs de n’avoir jamais lu Mein Kampf et de n’avoir aucune intention de le faire. Admirateur de Mussolini, il se déclare hostile à la démocratie et favorable à un gouvernement fort, mais ne préconise ni racisme ni antisémitisme. Le mouvement comptera d’ailleurs dans ses rangs et parmi ses bailleurs de fonds un certain nombre de Juifs. « Le NSB n’était pas foncièrement antisémite », remarque Anthony Anderson (4), « et certains Juifs hollandais adhérèrent au mouvement ». « Mussert », ajoute Francis Bertin (5), « ne songea pas, du moins pendant les années précédant la Seconde Guerre mondiale, à assumer les options idéologiques nationales-socialistes allemandes : les idées de primauté raciale, de valeur du sang, de Lebensraum, de conception du monde fondée sur un dynamisme du devenir, ne figurèrent nullement dans les idées du NSB ». Le programme du NSB repose avant tout sur quatre valeurs fondamentales : la croyance en Dieu, l’amour de la Patrie, le service et la solidarité. Favorable à l’instauration d’un État corporatif et chrétien, il prône la lutte contre le libéralisme et le marxisme, réclame l’ordre et la vertu, garantit la propriété privée, invoque le nationalisme néerlandais et la fierté nationale, affirme le primat des intérêts nationaux et proclame son attachement à l’empire colonial. En 1937, un document du mouvement précise encore que « le national-socialisme veut instaurer un esprit de volonté, de fierté, de sentiment du devoir, de foi en sa propre force, de droit à l’existence, de sens national, de sentiment de solidarité, de volonté de coopération, de générosité, pour qu’il en résulte une nation florissante et rénovée qui offre la possibilité d’un bien-être moral et physique à ses fils de toutes conditions et de tous métiers » (6). Jusque là, on ne peut pas vraiment dire que la nouvelle formation se montre particulièrement transgressive et subversive.

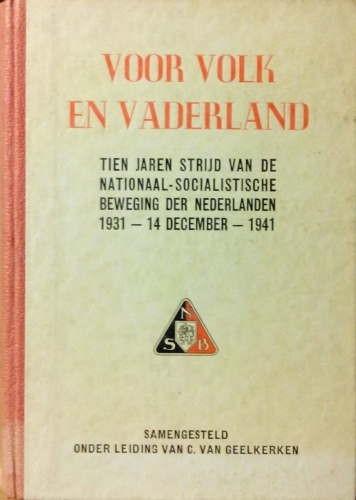

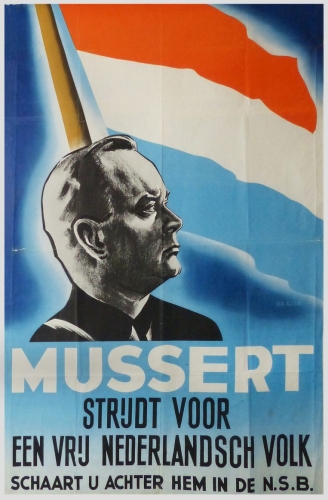

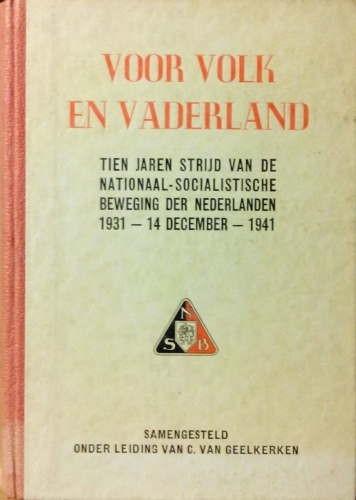

Dirigée avec talent et sincérité, elle rencontre en tout cas un indéniable succès. De 1000 adhérents à peine, à ses débuts, elle recrute vite et regroupe déjà 33 000 membres en 1934, puis 52 000 en 1936. Une grande manifestation qu’elle organise à Amsterdam, en 1934, réunit plus de 25 000 personnes. S’inspirant beaucoup de ce qui se fait en Italie et en Allemagne, l’appareil du mouvement est assez complexe. Les militants portent un uniforme noir et saluent à la romaine en prononçant les mots de « Hou Zee » (héritée du langage des marins, cette expression signifie quelque chose comme « Garde le cap ! » ou « Bonne navigation ! »). Le swastika n’a pas cours au NSB, mais le mouvement de Mussert utilise souvent la rune du loup ou crampon (Wolfsangel) qui figure sur certains fanions et oriflammes. Il utilise par ailleurs les anciennes couleurs nationales – orange, blanc et bleu – ou « Prinsenvlag ». À partir de 1936, le drapeau du mouvement se composera, quant à lui, de deux bandes horizontales, noire et rouge, avec au centre un triangle (symbolisant le delta du Rhin) renfermant un écusson aux couleurs orange-blanc-bleu, frappé d’un lion avec flèches et épée et encadré des lettres NSB. Le siège central du NSB est à Utrecht et la formation s’articule en dix-sept districts qui se divisent eux-mêmes en groupes et blocs. Le mouvement dispose d’un hebdomadaire, Volk en Vaderland, d’un quotidien, Het Nationale Dagblad, et d’un mensuel, Nieuw Nederland, qui tous trois atteignent un vaste public (certains numéros spéciaux de Volk en Vaderland seront tirés à 800 000 et même un million d’exemplaires durant la campagne électorale de 1935). Au fil du temps, le NSB se dote d’une organisation féminine, la Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (7) qui édite son propre journal, De Nationaal-Socialistische Vrouw. Il se dote également d’une organisation de jeunesse ou Nationale Jeugdstorm, ainsi que d’une association étudiante ou Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfederatie (NNSS) qui publie le journal De Wig (le groupe prendra en 1940 le nom de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfront). Il existe aussi un Front Paysan ou Boeren Front qui attirera jusqu’à 50 000 agriculteurs. Comme il sied à tout mouvement fasciste de l’époque, le NSB crée en outre un service d’ordre ou Weer Afdeeling (d’abord nommé Weerbaarheids Afdelingen). Composé de douze brigades (avec un effectif global atteignant parfois 15 000 hommes), ce corps de défense possède un hymne spécifique, WA marscheerd (sur l’air du Horst Wessel Lied) et son propre journal, De Zwart Soldaat. Il se double d’un discret service de renseignement ou Centrale Inlichtingen Dienst.

Dirigée avec talent et sincérité, elle rencontre en tout cas un indéniable succès. De 1000 adhérents à peine, à ses débuts, elle recrute vite et regroupe déjà 33 000 membres en 1934, puis 52 000 en 1936. Une grande manifestation qu’elle organise à Amsterdam, en 1934, réunit plus de 25 000 personnes. S’inspirant beaucoup de ce qui se fait en Italie et en Allemagne, l’appareil du mouvement est assez complexe. Les militants portent un uniforme noir et saluent à la romaine en prononçant les mots de « Hou Zee » (héritée du langage des marins, cette expression signifie quelque chose comme « Garde le cap ! » ou « Bonne navigation ! »). Le swastika n’a pas cours au NSB, mais le mouvement de Mussert utilise souvent la rune du loup ou crampon (Wolfsangel) qui figure sur certains fanions et oriflammes. Il utilise par ailleurs les anciennes couleurs nationales – orange, blanc et bleu – ou « Prinsenvlag ». À partir de 1936, le drapeau du mouvement se composera, quant à lui, de deux bandes horizontales, noire et rouge, avec au centre un triangle (symbolisant le delta du Rhin) renfermant un écusson aux couleurs orange-blanc-bleu, frappé d’un lion avec flèches et épée et encadré des lettres NSB. Le siège central du NSB est à Utrecht et la formation s’articule en dix-sept districts qui se divisent eux-mêmes en groupes et blocs. Le mouvement dispose d’un hebdomadaire, Volk en Vaderland, d’un quotidien, Het Nationale Dagblad, et d’un mensuel, Nieuw Nederland, qui tous trois atteignent un vaste public (certains numéros spéciaux de Volk en Vaderland seront tirés à 800 000 et même un million d’exemplaires durant la campagne électorale de 1935). Au fil du temps, le NSB se dote d’une organisation féminine, la Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (7) qui édite son propre journal, De Nationaal-Socialistische Vrouw. Il se dote également d’une organisation de jeunesse ou Nationale Jeugdstorm, ainsi que d’une association étudiante ou Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfederatie (NNSS) qui publie le journal De Wig (le groupe prendra en 1940 le nom de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfront). Il existe aussi un Front Paysan ou Boeren Front qui attirera jusqu’à 50 000 agriculteurs. Comme il sied à tout mouvement fasciste de l’époque, le NSB crée en outre un service d’ordre ou Weer Afdeeling (d’abord nommé Weerbaarheids Afdelingen). Composé de douze brigades (avec un effectif global atteignant parfois 15 000 hommes), ce corps de défense possède un hymne spécifique, WA marscheerd (sur l’air du Horst Wessel Lied) et son propre journal, De Zwart Soldaat. Il se double d’un discret service de renseignement ou Centrale Inlichtingen Dienst.

Dynamique, le NSB effectue une percée significative lors des élections d’avril 1935 où il attire au moins 300 000 électeurs, soit un score encourageant de 7,94% qui lui assure 44 sièges (sur 535) à la Chambre. Joint au décorum menaçant dont s’entoure le mouvement, ce succès électoral inquiète désormais sérieusement les partis traditionnels qui s’accordent tous sur l’impérative nécessité de barrer la route à la formation de Mussert. Dès avril 1934, ce dernier a dû abandonner son emploi suite à la promulgation par le gouvernement d’un décret interdisant à tous les fonctionnaires d’adhérer au NSB. En riposte à cette mesure, le mouvement créera la qualité de « membre secret ». Ces péripéties n’empêchent pas le chef du mouvement d’effectuer une tournée triomphale d’un mois à Java et Sumatra où il compte de nombreux partisans et où le gouverneur général Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958), un sympathisant, le reçoit à deux reprises avec tous les égards. La répression ne cesse pourtant de se durcir : une seconde loi vient interdire aux civils de porter des uniformes, et une troisème prohibe l’usage de drapeaux et insignes politiques. Même les églises s’en mêlent : la hiérarchie calviniste interdit aux fidèles d’adhérer au NSB, tandis que l’Église Catholique menace de priver de sacrements les militants de ce mouvement. Plusieurs lettres pastorales condament explicitement le national-socialisme et adjurent les croyants de s’en tenir éloignés. En juin 1936, Mussert tentera, avec l’aide de Mussolini, de convaincre le Vatican de faire lever ces interdits, mais sa démarche demeurera sans effet.

Germanophilie et répression

Le dénigrement systématique dont le NSB fait l’objet constitue un gros obstacle à son développement car il entretient un hallo négatif autour du mouvement et finit par faire naître des craintes à son sujet. Le phénomène, il faut bien le dire, est facilité par la radicalisation du NSB, au sein duquel l’attraction du nazisme allemand se fait de plus en plus sentir. Le 7 août 1936, le mouvement a reçu l’adhésion de Meinoud Marinus Rost van Tonningen (1894-1945), un ancien haut fonctionnaire de la SDN (8), qui se pose vite en rival de Mussert et en germanophile avéré. Compétent, diligent et efficace, le nouveau venu stimule indubitablement le militantisme, mais il entraîne aussi le NSB dans une direction qui n’était pas initialement celle de ses fondateurs. Des notions nouvelles, le Sang et le Sol (Blut und Erde), l’antisémitisme et la suprématie de l’État intègrent désormais la rhétorique du mouvement et s’affichent à la une de son journal (dont Van Tonningen devient rédacteur en chef). La conséquence de cette réorientation et de la campagne antifasciste est immédiate : les effectifs baissent et aux élections de mai 1937, le score du NSB n’est plus que de 4,22%, ce qui ne lui assure plus que quatre députés et deux sénateurs. Le 16 novembre 1936, Anton Mussert est reçu par Hitler (et à cette occasion, Herman Gœring lui affirme que jamais le Reich ne revendiquera un mètre carré de territoire néerlandais…). À compter de cette époque, et peut-être simplement pour ne pas se laisser déborder par Van Tonningen, il change de ton vis-à-vis des Juifs. Dans une interview qu’il accorde, le 6 octobre 1937, au journaliste américain (et marxiste) Barrie Stavis, Mussert rappelle que les « bons Juifs » peuvent adhérer au NSB (où ils seraient une cinquantaine), mais il ajoute que s’il y a désormais un problème juif aux Pays-Bas, c’est de la propre faute des Israélites : « Moi, je n’ai jamais parlé d’eux avant qu’ils me désignent comme leur ennemi. Mais oui, je suis leur ennemi. Ils constituent une menace pour la civilisation – comme les communistes. Je suis leur ennemi et le resterai » (9). Peu de temps après cette déclaration, le NSB annonce que dorénavant, les Juifs ne pourront plus adhérer au mouvement. En 1938 toujours, Mussert propose officiellement de réunir la Guyane anglaise, la Guyane française et le Surinam pour en faire un foyer national juif. En compensation pour la perte du Surinam, les Pays-bas recevraient une partie du Mozambique portugais. Soumis au Parlement, le projet sera discuté et largement rejeté. Dans la fameuse interview accordée à Stavis, Mussert ne se cache pas non plus d’avoir plus de sympathie pour le Reich que pour le Royaume-Uni : « Avec une flotte pour protéger nos Indes Orientales, je m’allierais à l’Allemagne », déclare-t-il. « Nous appartenons à la même souche germanique et les gens de même race doivent marcher ensemble. De plus, le fascisme doit conquérir le monde » (10).

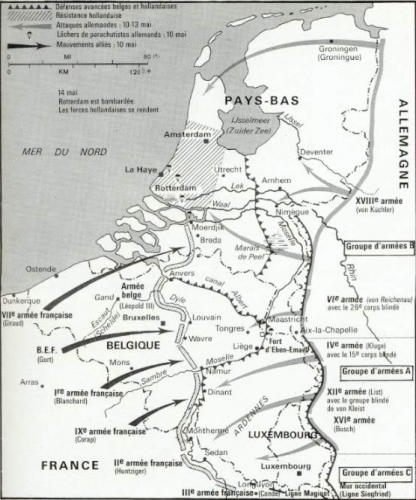

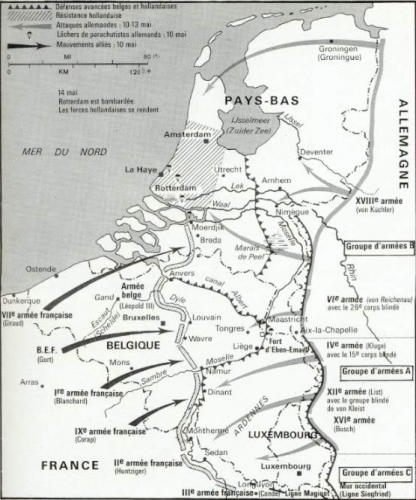

L'armée néerlandaise pendant la "drôle de guerre".

En septembre 1939, lorsque la guerre éclate entre l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, les Pays-Bas restent neutres, en espérant bien, comme en 1914-18, être épargnés par le conflit. Pour sa part, le NSB (surtout les éléments proches de Rost van Tonningen) ne se cache pas d’être favorable au Reich. Mussert lui-même demeure cependant circonspect. En janvier 1940, il déclare à deux agents allemands qui l’ont approché que ses militants ne se battront jamais contre leurs compatriotes, mais en avril, il affirme à une journaliste américaine de CBS qu’en cas de guerre, les gens du NSB se contenteront d’attendre les Allemands « les bras croisés » (11). Ce positionnement ambigu rend le mouvement suspect et l’expose à toutes sortes de rumeurs malveillantes. Au mois d’avril 1940, le célèbre journaliste Vladimir Poliakoff (« Augur ») annonce, par exemple, dans le New York Times, que le NSB s’apprête à enlever la reine Wilhelmine, ce qui entraîne aussitôt la proclamation de l’état de siège aux Pays-Bas. Le 19 avril, une vingtaine de cadres du NSB sont arrêtés sur soupçon d’appartenance à la 5e colonne. Mussert échappe à la rafle mais il doit désormais se cacher dans une ferme. Les autorités ont la main particulièrement lourde puisque ce sont bientôt 10 000 membres et sympathisants du NSB qui sont arbitrairement internés. Parfois victimes de violences, certains y laisseront la vie : « Sept d’entre eux », écrit A. H. Paape, « trouvèrent la mort dans des fusillades provoquées par la nervosité de leurs gardiens » (12) Finalement, le 10 mai 1940, la Wehrmacht lance une offensive contre les Pays-Bas afin de couper l’herbe sous les pieds des Britanniques qui auraient pu tenter de passer par là pour attaquer le Reich. Puissant et techniquement impeccable, l’assaut ne laisse aucune chance à la petite armée néerlandaise dont le commandant en chef, le général H. G. Winkelman (1876-1952) capitule le 15 mai. Dès le 13, la reine et le gouvernement ont quitté le territoire, confié le pouvoir à des secrétaires généraux, et gagné Londres d’où ils vont diriger la résistance. Durant les brefs combats, le NSB ne fait rigoureusement rien pour aider l’ennemi et les quelque 100 à 200 Hollandais qui assistent les troupes d’invasion proviennent pour la plupart du Parti national-socialiste hollandais des travailleurs ou NSNAP (13), une formation rivale de celle de Mussert. « Après la guerre », précise F. Bertin (14), « les enquêtes menées pour découvrir une complicité pratique du NSB dans l’attaque allemande ne découvrirent rien de positif en ce sens ». À titre personnel, Anton Mussert perd à cette époque son frère Jo. Lieutenant-colonel d’active, ce dernier est abattu, le 14 mai, par deux subalternes égarés qui le soupçonnent, à tort, de vouloir trahir. Il sera totalement réhabilité après-guerre.

Jeu de dupes

À la cessation des hostilités, Anton Mussert pense que les Allemands vont lui confier les rênes du pays et débute alors un grand jeu de dupes qui va durer cinq ans. Le 16 mai 1940, interdiction est faite au Néerlandais de s’exprimer à la radio comme il en avait l’intention. Berlin a d’autres plans. Le 18 mai, le ministre Arthur Seyss-Inquart (15) est nommé Commissaire du Reich aux Pays-Bas (Reichskommissar für die Niederlande) où il entre officiellement en fonction le 29. Outre ce plénipotentiaire, les autorités comprennent le général d’aviation Friedrich Christiansen (1879-1972), commandant en chef de la Wehrmacht, le Brigadeführer SS Hanns Albin Rauter (1895-1949), responsable des services de sécurité et de la police, et l’Oberdienstleiter Fritz Schmidt (1903-1943), délégué du parti nazi. Mussert a bien mandaté le comte d’Ansembourg (16) pour le représenter auprès des occupants mais ceux-ci n’ont a priori aucun désir de coopérer avec le NSB. En fait, Seyss-Inquart s’efforce, dans un premier temps, d’obtenir la coopération de formations moins marquées. C’est dans cette perspective que se constituent un Comité National puis, le 24 juillet 1940, une Union Néerlandaise (Nederlandsche Unie). Approuvée par les secrétaires généraux, cette Union Néerlandaise – qui n’a rien à voir avec le NSB – est en phase avec les ex-Présidents du Conseil Hendrikus Colijn et Dirk Jan de Geer (17) qui reconnaissent la primauté de l’Allemagne et prônent tous deux une collaboration dans la dignité. Le nouveau groupement est bien accueilli par la population et recrute près de 400 000 membres en deux mois ; en février 1941, il compte déjà 800 000 adhérents et montera même jusqu’au million. Rappelons au passage que les Pays-bas n’ont alors que 8,7 millions d’habitants. Prête à collaborer, l’Union Néerlandaise se montre néanmoins rétive à toute tentative de germanisation et de nazification, ce qui contrarie le Reichskommissar et finit par entraîner, en décembre 1941, la dissolution de l’association. Autre groupe à subir les foudres de Seyss-Inquart, le parti social-démocrate qui est interdit en juin 1941. Durant un an, l’occupant a essayé, en vain, de prendre le contrôle de ce parti, ainsi que des syndicats, mais ils ont préféré se saborder plutôt que de se soumettre…

À ce stade, il ne reste plus pour « collaborer » que les partis et mouvements qui se réclament d’une idéologie proche du nazisme, à savoir le NSB, le NSNAP et le Zwart Front. À l’instar des anciens Présidents du Conseil que nous avons déjà mentionnés (et de nombreux autres politiciens européens), Anton Mussert pense que l’Allemagne a définitivement gagné la partie, et que la collaboration est « l’unique chance qui reste à la Hollande de préserver son indépendance dans la future Europe hitlérienne » (18). Le 5 juin 1940, il rencontre donc Seyss-Inquart qui ne possède pas une très haute opinion du chef fasciste. « Le Leider du NSB », note F. Bertin, « restait attaché à l’autonomie de la Hollande et l’esprit profond du national-socialisme lui restait étranger » (19). Mussert multiplie cependant les gestes de bonne volonté, dont tous ne sont d’ailleurs pas très habiles : ainsi, le 22 juin 1940, lors d’une étrange « fête de la Libération », offre-t-il une cloche en bronze de trois tonnes à Herman Gœring, alors qu’un mois plus tôt, le 14 mai, la Luftwaffe a bombardé Rotterdam, tué un millier de civils et fait 80 000 sans abri…

À ce stade, il ne reste plus pour « collaborer » que les partis et mouvements qui se réclament d’une idéologie proche du nazisme, à savoir le NSB, le NSNAP et le Zwart Front. À l’instar des anciens Présidents du Conseil que nous avons déjà mentionnés (et de nombreux autres politiciens européens), Anton Mussert pense que l’Allemagne a définitivement gagné la partie, et que la collaboration est « l’unique chance qui reste à la Hollande de préserver son indépendance dans la future Europe hitlérienne » (18). Le 5 juin 1940, il rencontre donc Seyss-Inquart qui ne possède pas une très haute opinion du chef fasciste. « Le Leider du NSB », note F. Bertin, « restait attaché à l’autonomie de la Hollande et l’esprit profond du national-socialisme lui restait étranger » (19). Mussert multiplie cependant les gestes de bonne volonté, dont tous ne sont d’ailleurs pas très habiles : ainsi, le 22 juin 1940, lors d’une étrange « fête de la Libération », offre-t-il une cloche en bronze de trois tonnes à Herman Gœring, alors qu’un mois plus tôt, le 14 mai, la Luftwaffe a bombardé Rotterdam, tué un millier de civils et fait 80 000 sans abri…

Quiproquo

Le problème majeur auquel Mussert ne va cesser de se heurter, c’est que les Allemands ne partagent absolument pas sa vision des choses. Lorsqu’il envisage une alliance avec le Reich, ses interlocuteurs songent à une annexion pure et simple. « À sa façon », remarque justement A. Anderson (20), « Mussert était un ardent patriote. Pour lui, il était tout simplement impensable que la Hollande devînt un territoire allemand ». Afin de sauver les apparences, au plan constitutionnel, le juriste Johan Herman Carp (1893-1979) suggère de placer Mussert à la tête du Conseil d’État, ce qui ferait un peu de lui le régent du royaume et l’autoriserait à conclure la paix avec l’Allemagne. Cette astucieuse solution permettrait d’officialiser l’alliance avec l’Allemagne et reconnaîtrait implicitement l’indépendance des Pays-Bas. Le 16 août 1940, c’est sans surprise que le Commissaire du Reich refuse ce plan. La survie des Pays-Bas ne figure décidément pas à l’agenda nazi. En témoigne encore l’attitude de la censure qui empêche la publication d’un article où Mussert affirme : « Nous n’avons jamais demandé et nous ne demanderons jamais à devenir Allemands, pas plus que nous ne demanderons jamais à un Allemand de devenir Néerlandais. Nous aimons notre pays et notre drapeau, tout comme ils aiment les leurs » (21). Le chef du NSB pourrait s’en tenir là et se retirer du jeu mais tel n’est pas son choix. À la fin août 1940, il signe une « Note sur l’union des peuples germaniques » (Bond van Germaansche volkeren) et se rend, le 23 septembre suivant, à Berlin pour y soumettre son projet à Hitler. Mussert souhaite non seulement sauver l’indépendance de sa patrie, mais propose aussi de créer de Grands Pays-Bas qui comprendraient la Hollande, la Frise, les Flandres et une partie du nord de la France, et s’appuieraient sur les colonies néerlandaises, le Congo et la communauté sud-africaine des Afrikaans (22). Cet « empire thiois » serait bien sûr le vassal et l’obligé du Reich. Plus tard, il évoquera à nouveau une union nordique – avec respect des langues vernaculaires, des religions, des fiertés nationales, des coutumes et des cultures – seule capable, selon lui, de tenir tête aux USA, au Japon et à l’URSS. Il va sans dire que le Führer ne se prononce pas…

Parallèlement à leurs manœuvres avec l’Union Néerlandaise, les Allemands s’efforcent d’instrumentaliser Mussert et le NSB sans leur accorder rien de concret. Le 30 juin 1941, Seyss-Inquart supprime tous les partis politiques sauf le NSB, ce qui a pour conséquence d’attirer dans le mouvement la plupart des militants du NSNAP et du Zwart Front. Cet afflux d’éléments pro-nazis vient sensiblement renforcer Rost van Tonningen et l’aile germanophile du NSB. Le mouvement avoisine dès lors les 100 000 adhérents. Les occupants ne prennent pas Mussert au sérieux et préfèrent de toute évidence travailler avec Van Tonningen qui prône ouvertement l’absorption des Pays-Bas par le Reich. Hostile à cette ligne, Mussert ne possède visiblement ni l’énergie ni le tempérament de s’y opposer fermement. « En faisant de la surenchère », notent P. Milza et M. Benteli, « les partisans de Van Tonningen vont obliger Mussert à s’engager plus loin dans la voie de la collaboration mais sans qu’il se soit jamais rallié à leurs vues pangermanistes » (23). « Sa force et son caractère », renchérit A. H. Paape (24), « étaient insuffisants pour en faire autre chose qu’un jouet aux mains des Allemands ; il fit de plus en plus de concessions importantes, et il se laissa récompenser par des promesses qui ne se concrétisèrent qu’à peine ».

Un chef impuissant

Un chef impuissant

Au nombre des déficiences de Mussert, il faut tout d’abord mentionner son incapacité à garder le contrôle de ses troupes. Défavorable au recrutement de SS au sein de son mouvement, il finit cependant, dès juin 1940, par céder aux pressions de Gotlob Berger et Hanns Albin Rauter. De jeunes militants rejoignent donc le régiment “Westland“ puis la 5e division blindée “Wiking“. Le 11 septembre 1940, Mussert charge même Johan Hendrikus Feldmeijer (1910-1945) de créer une SS Générale néerlandaise (Nederlandsche SS, puis, à partir du 1er novembre 1942, Germaansche SS in Nederland). Théoriquement indépendante des Allemands, cette organisation (7000 hommes, répartis en 5 régiments territoriaux) se présente comme la garde du Leider, mais en pratique, elle échappe largement à son emprise et servira de vivier à la Waffen-SS. Les relations de Mussert avec l’institution SS seront toujours exécrables. Venu inspecter, en décembre 1940, la SS Générale néerlandaise, le Dr Joseph Grohmann accuse le NSB de n’être qu’un « repaire de Juifs et de francs-maçons » (25). Quant au chef du NSB, c’est à son corps défendant qu’il finit par autoriser l’enrôlement de ses adhérents dans la Waffen-SS. Ce faisant, il perd toute autorité sur eux. En juin 1941, peu après l’annonce de l’attaque contre l’URSS, Arnold Meijer (1905-1965), chef du Nationaal Front, lance un appel à la constitution d’une légion de volontaires ou Vrijwilligerslegioen Nederland. Relayée par Mussert et le général Hendrik Alexander Seyffardt (1872-1943), ancien chef d’état-major de l’armée royale, l’idée fait vite son chemin : le 27 juillet, les premières recrues, largement issues du NSB, défilent à La Haye, avant de partir pour Debica, en Pologne. Chapeautés par la Waffen-SS, ce qui n’était pas prévu, ces hommes vont se battre dans le secteur de Leningrad, puis en Croatie, avant d’intégrer la 4e brigade SS “Nederland“ (1943) et de constituer enfin la 23e division SS “Nederland“. Tout ce que Mussert obtient de Berlin, c’est que ces soldats puissent porter sur le bras un écusson aux couleurs du Prinsenvlag (orange-blanc-bleu). Il aurait bien voulu en outre qu’ils ne prêtent pas serment à Hitler mais il ne pourra l’éviter. Lui-même sera d’ailleurs appelé, le 12 décembre 1941, à prouver sa loyauté au Reich en prêtant serment au Führer, en présence de Martin Bormann et du ministre Hans Lammers. Au total, près de 30 000 Néerlandais passeront par la Waffen-SS, quelque 8000 par le NSKK et 14 000 par l’Organisation Todt. Ajoutons qu’outre ces formations militaires ou paramilitaires, il existe également, aux Pays-Bas, un Front du Travail (NAF), avec près de 600 000 membres, et un Service du Travail (NAD) de 20 000 recrues. Sur tous ces gens, Mussert n’a aucun pouvoir.

Quels que soient les efforts de Mussert, ses relations avec la SS restent mauvaises. Réticent à l’égard de la personnalité même du Néerlandais (dont il considère notamment le mariage comme un inceste) et très hostile aux idées « européistes » du Leider, Himmler favorise ostensiblement Rost van Tonningen et les tenants de la Grande Allemagne. Ses adjoints ne sont pas plus tendres : dans une lettre en date du 14 novembre 1942, le Brigadeführer Rauter juge que « Mussert est un petit-bourgeois, intérieurement ennemi des Allemands et Hollandais cent pour cent », avant de préconiser carrément « d’anéantir le NSB » (26). Cyniques, les Allemands continuent toutefois à se servir du mouvement néerlandais, mais sans offrir grand chose en contrepartie. Le 10 décembre 1942, Hitler reçoit Mussert auquel il octroie officiellement le titre de Leider van het Nederlandsche volk ou Guide du peuple néerlandais. Il ne s’agit néanmoins que d’un titre purement honorifique et le pouvoir réel demeure aux mains de Seyss-Inquart. Cette « promotion » est annoncée avec un certain éclat aux Hollandais, le 13 décembre, à l’occasion du 11e anniversaire du NSB. Elle incite Mussert à constituer (janvier 1943), autour de Johan Herman Carp, une espèce de cabinet fantôme (Gemachtigden van den Leider) de neuf secrétaires d’État (dont ses rivaux Rost van Tonningen et Cornelis van Geelkerken). Ces hommes n’ont qu’un rôle consultatif, ce qui n’empêche pas la résistance d’abattre rapidement trois d’entre eux ! De plus en plus audacieuse, cette résistance (en l’occurrence le groupe communiste CS-6) s’en prend aussi au vieux général Hendrik Seyffardt qui est abattu sur le pas de sa porte, le 5 février 1943 (il mourra le lendemain), ainsi qu’au président de la Chambre de Culture, Hermannus Reydon, qui est assassiné le 23 août suivant. Suite à cette multiplication d’actes hostiles, les Allemands déclenchent – contre l’avis de Mussert – une vaste campagne de représailles, l’opération « Silbertanne », qui coûtera la vie à plus de 50 otages. Ils créent aussi une police auxiliaire (Hulppolitie) et exigent que les militants du NSB se muent désormais en supplétifs de leurs services de sécurité. Le général Hanns Albin Rauter place d’ailleurs le service de renseignement du NSB sous son autorité directe, tandis que l’on procède (mars 1943) au recrutement d’une Garde Nationale ou Landwacht que commanderont Van Geelkerken et Arie Johan Zondervan. Il y aura encore, en 1945, la constitution d’une seconde unité SS, la 34e division “Landstorm Nederland“, grâce à l’enrôlement de miliciens NSB. Ces mesures ne relèvent aucunement de Mussert qui se trouve placé au pied du mur et ne peut que cautionner ou s’effacer.

Un autre sujet de friction entre le Leider et les Allemands concerne la politique antisémite de ces derniers. Quoiqu’il ait tenu, à partir de 1938, des propos très hostiles à la communauté israélite, Anton Mussert n’a jamais été un antisémite fanatique. Entraînés par plus extrémistes que lui, nombre de membres du NSB prêtent cependant la main aux rafles qu’organise la police nazie, quand ils n’opèrent pas, de leur propre chef et pour leur propre compte, quelques exactions. Plus de 105 000 Juifs sont alors arrêtés et déportés. Dans les camps de transit situés aux Pays-Bas (Westerbork, Bois-le-Duc, Amersfoort), ils sont souvent gardés par des policiers ou des SS hollandais. Pusillanime, Mussert ne proteste pas mais s’associe discrètement au plan du secrétaire général à l’Intérieur K. J. Frederiks qui entreprend de « sécuriser » certains Juifs (artistes, intellectuels, anciens combattants).

Ceux-ci sont placés dans deux résidences protégées, De Schaffelaar et Huize de Briezen, à Barneveld, ou encore à la Villa Bouchina, à Doetinchem. Dans ce dernier lieu séjournent notamment neuf Juifs (27), dont l’illustrateur Jo Spier (photo), un ami personnel de Mussert (28). Cette protection ne suffira malheureusement pas à empêcher la déportation des intéressés qui finiront tout de même par être expédiés vers le ghetto de Theresienstadt. La répression ne vise pas que les Juifs mais frappe toute la population néerlandaise. Après l‘échec de l’opération « Market Garden » (parachutage de troupes alliées près d’Arnhem) qui s’est accompagnée d’une grève générale des chemins de fer, Seyss-Inquart riposte en bloquant, de novembre 1944 à février 1945, l’approvisionnement des grandes villes. On parlera d’hiver de la faim (hongerwinter) et le manque de nourriture fera au moins 18 000 morts. Là encore, Mussert se tait. Il est d’autant plus impuissant que le 5 septembre 1944 (le mardi fou ou « Dolle Dinsdag »), ses partisans, pris de panique, se sont massivement enfuis en Allemagne avec femmes et enfants. Près de 65 000 d’entre eux campent près de Lunebourg, en Basse-Saxe. Ceux qui sont restés, les plus décidés, se rangent désormais derrière les Allemands et abandonnent le Leider à son sort ; Van Tonningen et Van Geelkerken ayant été démis de leurs fonctions de vice-présidents du NSB, Mussert se trouve dans un grand isolement. Comme l’écrit A. H. Paape, « son parti, son mouvement n’avaient pas besoin d’être liquidés à l’heure de la libération du territoire ; ils étaient morts depuis longtemps » (29).

Ceux-ci sont placés dans deux résidences protégées, De Schaffelaar et Huize de Briezen, à Barneveld, ou encore à la Villa Bouchina, à Doetinchem. Dans ce dernier lieu séjournent notamment neuf Juifs (27), dont l’illustrateur Jo Spier (photo), un ami personnel de Mussert (28). Cette protection ne suffira malheureusement pas à empêcher la déportation des intéressés qui finiront tout de même par être expédiés vers le ghetto de Theresienstadt. La répression ne vise pas que les Juifs mais frappe toute la population néerlandaise. Après l‘échec de l’opération « Market Garden » (parachutage de troupes alliées près d’Arnhem) qui s’est accompagnée d’une grève générale des chemins de fer, Seyss-Inquart riposte en bloquant, de novembre 1944 à février 1945, l’approvisionnement des grandes villes. On parlera d’hiver de la faim (hongerwinter) et le manque de nourriture fera au moins 18 000 morts. Là encore, Mussert se tait. Il est d’autant plus impuissant que le 5 septembre 1944 (le mardi fou ou « Dolle Dinsdag »), ses partisans, pris de panique, se sont massivement enfuis en Allemagne avec femmes et enfants. Près de 65 000 d’entre eux campent près de Lunebourg, en Basse-Saxe. Ceux qui sont restés, les plus décidés, se rangent désormais derrière les Allemands et abandonnent le Leider à son sort ; Van Tonningen et Van Geelkerken ayant été démis de leurs fonctions de vice-présidents du NSB, Mussert se trouve dans un grand isolement. Comme l’écrit A. H. Paape, « son parti, son mouvement n’avaient pas besoin d’être liquidés à l’heure de la libération du territoire ; ils étaient morts depuis longtemps » (29).

Une triste fin

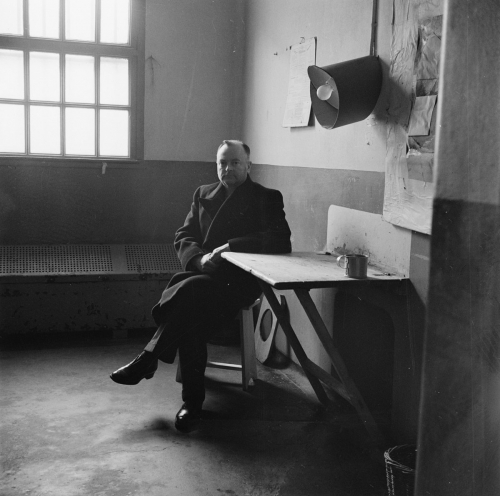

La situation militaire semblant définitivement compromise, Anton Mussert envisage de rejoindre le NSKK en qualité de simple chauffeur de camion, mais il n’aura pas le temps de mettre ce plan à exécution. Victime, le 25 avril 1945, d’un accident de voiture, il se retrouve à l’hôpital Maria Stichting, à Haarlem – où il échappe de justesse à un enlèvement par des résistants – puis à l’hôpital Bronovo de La Haye. Sorti le 4 mai et rentré à Utrecht, au siège du NSB, il y apprend la capitulation des troupes allemandes du secteur et prend dès lors ses dispositions pour se rendre aux nouvelles autorités. Le 7 mai 1945, il avertit la police locale qu’il se tient à sa disposition : aussitôt appréhendé, il est incarcéré à Scheveningen. C’est la fin du NSB.

L'arrestation de Mussert.

L’épuration qui débute alors est extrêmement rigoureuse puisqu’elle entraîne le placement en détention de 150 000 à 200 000 personnes. Toutes ne restent pas incarcérées, mais selon Paul Sérant (30), il y a encore, en octobre 1945, 96 000 prisonniers politiques, dont 24 000 femmes. Même les enfants paient le prix fort puisque 12 000 d’entre eux sont placés dans des foyers provisoires et 8000 dans des camps spéciaux. En ce qui le concerne, le Leider est jugé les 27 et 28 novembre 1945 à La Haye, dans la salle de bal du Palais Kneuterdijk. Accusé de collaboration avec l’ennemi, de violation de la Constitution et de haute trahison, Mussert soutient que son seul but fut d’éviter l’annexion, de sauver la souveraineté néerlandaise, et de garantir la place du royaume dans la future Europe de Hitler. Reconnu coupable, il est condamné à mort le 12 décembre. Son appel ayant été rejeté (20 mars 1946), le condamné rédige une lettre d’adieu au peuple néerlandais. Dans ce document, daté du 28 mars 1946, il justifie son engagement politique, met en parallèle son action et celle de la résistance, et compare enfin son sort à celui de Johan van Oldenbarnevelt et Johan de Witt, qui furent tous deux injustement condamnés à mort au XVIIe siècle (31). Le 5 mai 1946, la reine Wilhelmine rejette son recours en grâce, ce qui scelle définitivement le sort de l’ex-Leider. Deux jours plus tard, le 7 mai 1946, Anton Mussert est extrait de sa cellule vers 6h du matin. Accompagné de son beau-frère, Willem Torpstra, du révérend Sijbrandij et de deux gardiens, il gagne, en voiture, le Waalsdorpvlakte, un site où 250 résistants ont été passés par les armes durant l’Occupation. Le peloton d’exécution est déjà en place et à 6h 30, tout est terminé. « La mort de tout homme, même celle de Mussert, mérite le respect », écrit sobrement le journal socialiste Het Vritje Volk.

La saga du Leider néerlandais ne s’arrête pas tout à fait là. Inhumée anonymement dans un carré particulier du cimetière central de La Haye, sa dépouille mortelle ne va pas y rester. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1956, un commando de vétérans du Front de l’Est et de militants flamands du Vlaams Militanten Orde enlève en effet le cercueil et va le réenterrer dans un lieu secret, probablement en Flandre. Dirigée par le nationaliste flamand Bert Eriksson (1931-2005), il s’agit de l’opération « Wolfsangel ». Fort marries, les autorités néerlandaises prétendront par la suite que le commando s’est trompé de cercueil et que les restes de Mussert ont été ensevelis dans une fosse commune et mélangés à d’autres… Le mystère demeure.

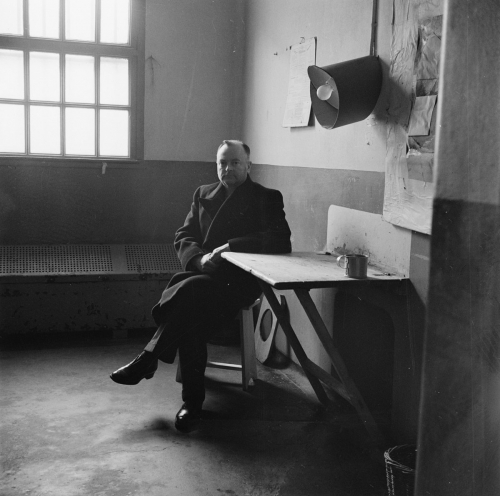

Mussert dans sa cellule.

Soixante-quinze ans après l’exécution d’Anton Mussert, il est permis de s’interroger sur l’équité de la peine qui l’a frappé. Sincère et apparemment désintéressé (32), le chef du NSB ne fut probablement pas le pire des protagonistes de cette tragique époque. On peut certes lui reprocher d’avoir volontairement collaboré avec l’occupant et ce faisant cautionné les excès de ce dernier. On peut également regretter la consternante docilité dont il s’obstina à faire preuve durant cinq ans. Il faut cependant tenir compte du fait que ses choix, ou ses silences, n’eurent jamais pour but de servir « méchamment » (33) les intérêts de l’ennemi ni de desservir ses compatriotes. Mussert pensait, naïvement sans aucun doute, défendre son pays et en assurer la survie. Lorsque des crimes furent commis, ce fut le plus souvent à l’initiative d’individus qui prétendaient agir en son nom, mais qui opéraient en fait pour le compte de la police nazie. Si l’on compare enfin la sanction maximale qui lui fut infligée à celles qui frappèrent d’autres collaborationnistes de premier plan, force est de conclure que sa condamnation fut plus emblématique que vraiment appropriée. Il fallait exorciser une collaboration qui n’avait pas été que purement symbolique et permettre aux Pays-Bas de figurer dignement dans le cortège des vainqueurs antifascistes. Il fallait donc un symbole, un archétype de traître à châtier, et ce fut assez logiquement le fondateur et Leider du NSB. À côté de cela, Jan Eduard de Quay (1901-1985), qui avait dirigé l’Union Néerlandaise, sera anobli et deviendra même Premier ministre (1959). Vice-président du NSB, chef des jeunesses, inspecteur de la Landwacht et SS-Oberführer, Cornelis van Geelkerken (1901-1979) sortira de prison en 1959. L’ancien ministre-président Dirk Jan de Geer (1870-1960) s’en tirera avec un an de détention et une amende de 2000 florins ; le chef du Front du Travail, Hendrik van Woudenberg (1891-1967) sera libéré en 1956 ; Arie Johan Zondervan (1910), inspecteur de la Landwacht et vétéran du Front de l’Est, sera libéré en 1951, et Jacobus Schrieke, patron de la police, en 1955… Incarnation désignée de la trahison et bouc émissaire de toutes les frustrations de la défaite et de l’occupation, personne n’aurait compris, en 1946, que Mussert ne fût pas fusillé. Pour les Néerlandais, son procès et sa fin ne furent pas tant une question de justice qu’un exutoire collectif.

Christophe Dolbeau

Notes:

(1) Au total, il y a eu sept enfants, à savoir Josephus (Jo) Adrianus (1880-1940), Maarten (Max) Johan (1882-1941), Jacobus Frederik (1884-1884), Helena (Leni) Arnolda Frederika (1887-1954), Anton Adriaan (1894-1946), Frederika Johanna (1899-1900) et Jakoba (Coby) Maria (1898-1981).

(2) Voy. A. H. Paape, « Le mouvement national-socialiste en Hollande – Aspects politiques et historiques », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 17e année, n° 66, p. 35.

(3) Le Dr Frederik Carel Gerretson (1884-1958) était professeur d’histoire coloniale à l’Université d’Utrecht. Co-fondateur en 1925 de l’Union Nationale, il fut aussi l’un des dirigeants de l’Union Historique Chrétienne (calviniste). Défenseur de la Royal Dutch et de l’empire, il fut sénateur en 1951.

(4) Voy. Anthony Anderson, « A Forgotten Chapter. Holland Under the Third Reich », conférence donnée le 17 octobre 1995 à l’Université de Californie du Sud.

(5) Voy. F. Bertin, L’Europe de Hitler, vol. 1, Paris, Librairie Française, 1976, p. 185.

(6) Ibid, p. 186.

(7) dirigée notamment par A. M. van Hoey Smith-van Stolk, Olga de Ruiter-van Lankeren Matthes (1902-1982), Elisabeth Keers-Laseur (1890-1997) et Julia op ten Noort (1910-1994).

(8) Né en Indonésie et fils de général, Meinoud Marinus van Tonningen fut durant dix ans le représentant de la SDN à Vienne où il se lia au chancelier Dollfuss. Chargé par Seyss-Inquart de la liquidation des partis de gauche néerlandais, il fut également président de la Banque Nationale des Pays-Bas (et fut peut-être tué, le 6 juin 1945, car il en savait trop long sur certaines transactions financières ayant eu lieu sous l’Occupation).

(9) Voy. Barrie Stavis, « Holland Has a Führer Too », New Masses du 4 janvier 1938, p. 17-18. [Les propos que Stavis (1906-2007) met dans la bouche de Mussert semblent sujets à caution car ce journaliste (et futur dramaturge) ne fait pas montre à l’égard du chef du NSB d’une grande objectivité. Dans le même texte, il parle en effet « de sa bestialité, de son opportunisme, de son fanatisme barbare, de sa vanité de paon et de son peu de compassion et d’humanité » (sic). Il existe de nombreuses photographies de Mussert et chacun peut y constater que le Néerlandais possédait un physique assez banal, bréviligne et bien découplé. Or Stavis le décrit comme « petit, avec un ventre rond et bien nourri, une paire de bajoues et un double menton » ; plus loin, il évoque « ses yeux bleus, froids, et bordés de rouge », ainsi que « sa bouche mauvaise et cruellement mince, semblable à une fente » (p. 17). Après l’avoir encore comparé à une grenouille, il conclut en affirmant que c’est un piêtre orateur, peu convaincant et dépourvu de charisme (p. 18). Il semble que l’on soit donc bien fondé à douter des propos qu’il rapporte…]

(10) Ibid, p. 17.

(11) Cité par F. Bertin, op. cit., p. 192.

(12) Voy. A. H. Paape, op. cit., p. 47.

(13) Fondé en 1931, le Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij est une petite formation, très antisémite, dirigée par l’économiste Ernst Herman van Rappard (1899-1953).

(14) Voy. F. Bertin, op. cit., p. 195.

(15) Avocat de formation, l’Autrichien Arthur Seyss-Inquart (1892-1946) a été chancelier puis gouverneur (Reichstatthalter) d’Autriche et vice-gouverneur de Pologne occupée, avant d’être nommé Commissaire du Reich aux Pays-Bas. Condamné à mort à Nuremberg, il a été exécuté par pendaison le 16 octobre 1946.

(16) Ancien maire d’Amstenrade et sénateur du Limbourg, le comte Maximilianus Victor Eugène Hubertus Josef Maria de Marchant et d’Ansembourg (1894-1975) sera Commissaire du Limbourg durant l’Occupation. Condamné en 1946 à 15 ans de détention, il sera libéré en 1954.

(17) Avocat et deux fois président du Conseil des ministres, Dirk Jan de Geer (1870-1960) a d’abord émigré à Londres en mai 1940, avant de rentrer aux Pays-Bas et d’y publier une brochure conseillant aux habitants de coopérer avec les Allemands.

(18) Voy. Pierre Milza et Marianne Benteli, Le Fascisme au XXe siècle, Paris, Éditions Richelieu, 1973, p. 318.

(19) F. Bertin, op. cit., p. 208.

(20) Voy. A. Anderson, op. cité.

(21) Voy. Paul Sérant, Les vaincus de la Libération, Paris, Robert Laffont, 1964, p. 335.

(22) Dans le même esprit, Mussert et Van Tonningen demanderont à Alfred Rosenberg (1893-1946), le ministre des Territoires de l’Est, d’octroyer aux Pays-Bas des zones de colonisation en Russie [où existent d’ailleurs, près d’Irkoutsk, des villages de « Hollænders » ayant conservé leurs traditions néerlandaises]. Entre 1941 et 1944, quelques centaines de Néerlandais partiront effectivement s’établir en Biélorussie et en Russie – Voy. Geraldien von Frijtag, « Le projet colonial hollandais pendant la Seconde Guerre mondiale », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe [en ligne].

(23) Voy. P. Milza et M. Benteli, op. cit., p. 318.

(24) Voy. A. H. Paape, op. cit., p. 54.

(25) Voy. F. Bertin, op. cit., p. 216.

(26) Ibid, p. 214.

(27) Il était prévu à l’origine d’en accueillir 63…

(28) Dessinateur humoristique et publicitaire, Joseph Eduard Adolf Spier (1900-1978) fut par la suite déporté à Theresienstadt où il collabora, en 1944, au tournage d’un film (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet). Émigré aux USA après la guerre, il y poursuivit sa carrière d’illustrateur.

(29) Voy. A. H. Paape, op. cit., p. 59.

(30) Voy. P. Sérant, op. cit., p. 338.

(31) Voy. Franz W. Seidler, Die Kollaboration, Munich-Berlin, Herbig, 1999, p. 397.

(32) Nous disons « probablement » car une chercheuse, le Dr Tessel Pollmann, soutient que Anton Mussert aurait possédé cinq maisons, une imprimerie, une maison d’édition, une villa, ainsi que des antiquités dérobés à des Juifs, soit une fortune évaluée à un million de florins de 1945 (ou 5 millions d’euros actuels) – voy. Haaretz du 8 avril 2009 (« Researcher : Dutch Nazi Collaborator Stole Millions »). Cette affirmation paraît bien étonnante et bien tardive. S’agissant pour la plupart de biens immobiliers difficiles à dissimuler, on peut s’étonner qu’il n’en ait jamais été fait état lors de la procédure engagée contre Mussert en 1945…

(33) Ce furent les Belges qui introduisirent cette notion très subjective dans leur Code pénal, après la Première Guerre mondiale. Elle était destinée à souligner le caractère malveillant de certains actes délictuels.

Bibliographie

Bibliographie

– Paul Sérant, Les vaincus de la Libération, Paris, Robert Laffont, 1964.

– A. H. Paape, « Le mouvement national-socialiste en Hollande – Aspects politiques et historiques », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 17e année, n° 66 (avril 1967).

– Lawrence D. Stokes, « Anton Mussert and the NSB : 1931-45 », History, vol. 56, n° 188 (octobre 1971).

– Pierre Milza et Marianne Benteli, Le Fascisme au XXe siècle, Paris, Éditions Richelieu, 1973.

– Francis Bertin, L’Europe de Hitler, vol. 1, Paris, Librairie Française, 1976.

– Franz W. Seidler, Die Kollaboration, Munich-Berlin, Herbig, 1999.

– Jan Meyers, Mussert, een politiek leven, Soesterberg, Aspekt, 2005.

– Tessel Pollmann, Mussert and Co, Amsterdam, Boom, 2012.

Historien de formation, l’auteur plonge le lecteur à la fin de l’année 1941 dans une Angleterre vaincue et occupée par l’Allemagne. Si le roi George VI est prisonnier dans la Tour de Londres, son épouse et leurs filles, la princesse héritière Elizabeth et sa sœur Margaret, vivent en exil en Nouvelle-Zélande. Winston Churchill est pendu haut et court. À l’instar de l’éphémère « France libre » de Charles de Gaulle qui « s’est promu général et [qui] a déclaré qu’il était la voix de la France. Ça n’a jamais abouti à rien (p. 174) », la « Grande-Bretagne libre » s’incarne depuis l’Amérique du Nord dans un certain contre-amiral Conolly. Cette résistance extérieure complète une résistance intérieure plus ou moins balbutiante.

Historien de formation, l’auteur plonge le lecteur à la fin de l’année 1941 dans une Angleterre vaincue et occupée par l’Allemagne. Si le roi George VI est prisonnier dans la Tour de Londres, son épouse et leurs filles, la princesse héritière Elizabeth et sa sœur Margaret, vivent en exil en Nouvelle-Zélande. Winston Churchill est pendu haut et court. À l’instar de l’éphémère « France libre » de Charles de Gaulle qui « s’est promu général et [qui] a déclaré qu’il était la voix de la France. Ça n’a jamais abouti à rien (p. 174) », la « Grande-Bretagne libre » s’incarne depuis l’Amérique du Nord dans un certain contre-amiral Conolly. Cette résistance extérieure complète une résistance intérieure plus ou moins balbutiante.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Fraîchement diplômé, Mussert entre en 1918 au Service national des eaux (Rijkswaterstaat) puis deux ans plus tard, il intègre le Service provincial des eaux d’Utrecht qui offre une meilleure rémunération. Il passe alors pour un technicien remarquable, doublé d’un homme de qualité « dont la personnalité résultait d’une pensée droite et opiniâtre et qui avait un sens profond de l’ordre, de la règle et des convenances bourgeoises »(2). Remarqué pour son zèle et son efficience, il est d’ailleurs rapidement promu et devient, le 1er novembre 1927, à 33 ans, le plus jeune ingénieur en chef du pays. Son premier véritable engagement politique est lié à sa profession puisqu’il a trait au projet de construction d’un canal reliant le Rhin au port d’Anvers. Jugeant ce plan trop favorable à la Belgique et contraire aux intérêts de Rotterdam, de nombreux patriotes néerlandais s’y opposent. Ils se regroupent au sein d’un Comité d’action (Nationaal Comité van Actie) dont Mussert est le secrétaire, et font campagne contre le traité belgo-hollandais que le gouvernement a signé en 1925. Au final, cette mobilisation porte ses fruits : en 1927, l’accord est rejeté par le Sénat et le ministre des Affaires Étrangères, Herman van Karnebeek, contraint de démissionner. À compter de cette époque, Mussert s’implique de plus en plus dans le débat politique. Probablement influencé par les succès de Mussolini, il se rapproche du Dietsche Bond, la Ligue Thioise, qui milite pour la création de Grands Pays-Bas. On le retrouve aussi dans les rangs de la Nationale Unie ou Union nationale, le mouvement nationaliste et corporatiste du professeur F. C. Gerretson (3).

Fraîchement diplômé, Mussert entre en 1918 au Service national des eaux (Rijkswaterstaat) puis deux ans plus tard, il intègre le Service provincial des eaux d’Utrecht qui offre une meilleure rémunération. Il passe alors pour un technicien remarquable, doublé d’un homme de qualité « dont la personnalité résultait d’une pensée droite et opiniâtre et qui avait un sens profond de l’ordre, de la règle et des convenances bourgeoises »(2). Remarqué pour son zèle et son efficience, il est d’ailleurs rapidement promu et devient, le 1er novembre 1927, à 33 ans, le plus jeune ingénieur en chef du pays. Son premier véritable engagement politique est lié à sa profession puisqu’il a trait au projet de construction d’un canal reliant le Rhin au port d’Anvers. Jugeant ce plan trop favorable à la Belgique et contraire aux intérêts de Rotterdam, de nombreux patriotes néerlandais s’y opposent. Ils se regroupent au sein d’un Comité d’action (Nationaal Comité van Actie) dont Mussert est le secrétaire, et font campagne contre le traité belgo-hollandais que le gouvernement a signé en 1925. Au final, cette mobilisation porte ses fruits : en 1927, l’accord est rejeté par le Sénat et le ministre des Affaires Étrangères, Herman van Karnebeek, contraint de démissionner. À compter de cette époque, Mussert s’implique de plus en plus dans le débat politique. Probablement influencé par les succès de Mussolini, il se rapproche du Dietsche Bond, la Ligue Thioise, qui milite pour la création de Grands Pays-Bas. On le retrouve aussi dans les rangs de la Nationale Unie ou Union nationale, le mouvement nationaliste et corporatiste du professeur F. C. Gerretson (3). Dirigée avec talent et sincérité, elle rencontre en tout cas un indéniable succès. De 1000 adhérents à peine, à ses débuts, elle recrute vite et regroupe déjà 33 000 membres en 1934, puis 52 000 en 1936. Une grande manifestation qu’elle organise à Amsterdam, en 1934, réunit plus de 25 000 personnes. S’inspirant beaucoup de ce qui se fait en Italie et en Allemagne, l’appareil du mouvement est assez complexe. Les militants portent un uniforme noir et saluent à la romaine en prononçant les mots de « Hou Zee » (héritée du langage des marins, cette expression signifie quelque chose comme « Garde le cap ! » ou « Bonne navigation ! »). Le swastika n’a pas cours au NSB, mais le mouvement de Mussert utilise souvent la rune du loup ou crampon (Wolfsangel) qui figure sur certains fanions et oriflammes. Il utilise par ailleurs les anciennes couleurs nationales – orange, blanc et bleu – ou « Prinsenvlag ». À partir de 1936, le drapeau du mouvement se composera, quant à lui, de deux bandes horizontales, noire et rouge, avec au centre un triangle (symbolisant le delta du Rhin) renfermant un écusson aux couleurs orange-blanc-bleu, frappé d’un lion avec flèches et épée et encadré des lettres NSB. Le siège central du NSB est à Utrecht et la formation s’articule en dix-sept districts qui se divisent eux-mêmes en groupes et blocs. Le mouvement dispose d’un hebdomadaire, Volk en Vaderland, d’un quotidien, Het Nationale Dagblad, et d’un mensuel, Nieuw Nederland, qui tous trois atteignent un vaste public (certains numéros spéciaux de Volk en Vaderland seront tirés à 800 000 et même un million d’exemplaires durant la campagne électorale de 1935). Au fil du temps, le NSB se dote d’une organisation féminine, la Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (7) qui édite son propre journal, De Nationaal-Socialistische Vrouw. Il se dote également d’une organisation de jeunesse ou Nationale Jeugdstorm, ainsi que d’une association étudiante ou Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfederatie (NNSS) qui publie le journal De Wig (le groupe prendra en 1940 le nom de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfront). Il existe aussi un Front Paysan ou Boeren Front qui attirera jusqu’à 50 000 agriculteurs. Comme il sied à tout mouvement fasciste de l’époque, le NSB crée en outre un service d’ordre ou Weer Afdeeling (d’abord nommé Weerbaarheids Afdelingen). Composé de douze brigades (avec un effectif global atteignant parfois 15 000 hommes), ce corps de défense possède un hymne spécifique, WA marscheerd (sur l’air du Horst Wessel Lied) et son propre journal, De Zwart Soldaat. Il se double d’un discret service de renseignement ou Centrale Inlichtingen Dienst.

Dirigée avec talent et sincérité, elle rencontre en tout cas un indéniable succès. De 1000 adhérents à peine, à ses débuts, elle recrute vite et regroupe déjà 33 000 membres en 1934, puis 52 000 en 1936. Une grande manifestation qu’elle organise à Amsterdam, en 1934, réunit plus de 25 000 personnes. S’inspirant beaucoup de ce qui se fait en Italie et en Allemagne, l’appareil du mouvement est assez complexe. Les militants portent un uniforme noir et saluent à la romaine en prononçant les mots de « Hou Zee » (héritée du langage des marins, cette expression signifie quelque chose comme « Garde le cap ! » ou « Bonne navigation ! »). Le swastika n’a pas cours au NSB, mais le mouvement de Mussert utilise souvent la rune du loup ou crampon (Wolfsangel) qui figure sur certains fanions et oriflammes. Il utilise par ailleurs les anciennes couleurs nationales – orange, blanc et bleu – ou « Prinsenvlag ». À partir de 1936, le drapeau du mouvement se composera, quant à lui, de deux bandes horizontales, noire et rouge, avec au centre un triangle (symbolisant le delta du Rhin) renfermant un écusson aux couleurs orange-blanc-bleu, frappé d’un lion avec flèches et épée et encadré des lettres NSB. Le siège central du NSB est à Utrecht et la formation s’articule en dix-sept districts qui se divisent eux-mêmes en groupes et blocs. Le mouvement dispose d’un hebdomadaire, Volk en Vaderland, d’un quotidien, Het Nationale Dagblad, et d’un mensuel, Nieuw Nederland, qui tous trois atteignent un vaste public (certains numéros spéciaux de Volk en Vaderland seront tirés à 800 000 et même un million d’exemplaires durant la campagne électorale de 1935). Au fil du temps, le NSB se dote d’une organisation féminine, la Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie (7) qui édite son propre journal, De Nationaal-Socialistische Vrouw. Il se dote également d’une organisation de jeunesse ou Nationale Jeugdstorm, ainsi que d’une association étudiante ou Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfederatie (NNSS) qui publie le journal De Wig (le groupe prendra en 1940 le nom de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Studentenfront). Il existe aussi un Front Paysan ou Boeren Front qui attirera jusqu’à 50 000 agriculteurs. Comme il sied à tout mouvement fasciste de l’époque, le NSB crée en outre un service d’ordre ou Weer Afdeeling (d’abord nommé Weerbaarheids Afdelingen). Composé de douze brigades (avec un effectif global atteignant parfois 15 000 hommes), ce corps de défense possède un hymne spécifique, WA marscheerd (sur l’air du Horst Wessel Lied) et son propre journal, De Zwart Soldaat. Il se double d’un discret service de renseignement ou Centrale Inlichtingen Dienst.

À ce stade, il ne reste plus pour « collaborer » que les partis et mouvements qui se réclament d’une idéologie proche du nazisme, à savoir le NSB, le NSNAP et le Zwart Front. À l’instar des anciens Présidents du Conseil que nous avons déjà mentionnés (et de nombreux autres politiciens européens), Anton Mussert pense que l’Allemagne a définitivement gagné la partie, et que la collaboration est « l’unique chance qui reste à la Hollande de préserver son indépendance dans la future Europe hitlérienne » (18). Le 5 juin 1940, il rencontre donc Seyss-Inquart qui ne possède pas une très haute opinion du chef fasciste. « Le Leider du NSB », note F. Bertin, « restait attaché à l’autonomie de la Hollande et l’esprit profond du national-socialisme lui restait étranger » (19). Mussert multiplie cependant les gestes de bonne volonté, dont tous ne sont d’ailleurs pas très habiles : ainsi, le 22 juin 1940, lors d’une étrange « fête de la Libération », offre-t-il une cloche en bronze de trois tonnes à Herman Gœring, alors qu’un mois plus tôt, le 14 mai, la Luftwaffe a bombardé Rotterdam, tué un millier de civils et fait 80 000 sans abri…

À ce stade, il ne reste plus pour « collaborer » que les partis et mouvements qui se réclament d’une idéologie proche du nazisme, à savoir le NSB, le NSNAP et le Zwart Front. À l’instar des anciens Présidents du Conseil que nous avons déjà mentionnés (et de nombreux autres politiciens européens), Anton Mussert pense que l’Allemagne a définitivement gagné la partie, et que la collaboration est « l’unique chance qui reste à la Hollande de préserver son indépendance dans la future Europe hitlérienne » (18). Le 5 juin 1940, il rencontre donc Seyss-Inquart qui ne possède pas une très haute opinion du chef fasciste. « Le Leider du NSB », note F. Bertin, « restait attaché à l’autonomie de la Hollande et l’esprit profond du national-socialisme lui restait étranger » (19). Mussert multiplie cependant les gestes de bonne volonté, dont tous ne sont d’ailleurs pas très habiles : ainsi, le 22 juin 1940, lors d’une étrange « fête de la Libération », offre-t-il une cloche en bronze de trois tonnes à Herman Gœring, alors qu’un mois plus tôt, le 14 mai, la Luftwaffe a bombardé Rotterdam, tué un millier de civils et fait 80 000 sans abri… Un chef impuissant

Un chef impuissant Ceux-ci sont placés dans deux résidences protégées, De Schaffelaar et Huize de Briezen, à Barneveld, ou encore à la Villa Bouchina, à Doetinchem. Dans ce dernier lieu séjournent notamment neuf Juifs (27), dont l’illustrateur Jo Spier (photo), un ami personnel de Mussert (28). Cette protection ne suffira malheureusement pas à empêcher la déportation des intéressés qui finiront tout de même par être expédiés vers le ghetto de Theresienstadt. La répression ne vise pas que les Juifs mais frappe toute la population néerlandaise. Après l‘échec de l’opération « Market Garden » (parachutage de troupes alliées près d’Arnhem) qui s’est accompagnée d’une grève générale des chemins de fer, Seyss-Inquart riposte en bloquant, de novembre 1944 à février 1945, l’approvisionnement des grandes villes. On parlera d’hiver de la faim (hongerwinter) et le manque de nourriture fera au moins 18 000 morts. Là encore, Mussert se tait. Il est d’autant plus impuissant que le 5 septembre 1944 (le mardi fou ou « Dolle Dinsdag »), ses partisans, pris de panique, se sont massivement enfuis en Allemagne avec femmes et enfants. Près de 65 000 d’entre eux campent près de Lunebourg, en Basse-Saxe. Ceux qui sont restés, les plus décidés, se rangent désormais derrière les Allemands et abandonnent le Leider à son sort ; Van Tonningen et Van Geelkerken ayant été démis de leurs fonctions de vice-présidents du NSB, Mussert se trouve dans un grand isolement. Comme l’écrit A. H. Paape, « son parti, son mouvement n’avaient pas besoin d’être liquidés à l’heure de la libération du territoire ; ils étaient morts depuis longtemps » (29).

Ceux-ci sont placés dans deux résidences protégées, De Schaffelaar et Huize de Briezen, à Barneveld, ou encore à la Villa Bouchina, à Doetinchem. Dans ce dernier lieu séjournent notamment neuf Juifs (27), dont l’illustrateur Jo Spier (photo), un ami personnel de Mussert (28). Cette protection ne suffira malheureusement pas à empêcher la déportation des intéressés qui finiront tout de même par être expédiés vers le ghetto de Theresienstadt. La répression ne vise pas que les Juifs mais frappe toute la population néerlandaise. Après l‘échec de l’opération « Market Garden » (parachutage de troupes alliées près d’Arnhem) qui s’est accompagnée d’une grève générale des chemins de fer, Seyss-Inquart riposte en bloquant, de novembre 1944 à février 1945, l’approvisionnement des grandes villes. On parlera d’hiver de la faim (hongerwinter) et le manque de nourriture fera au moins 18 000 morts. Là encore, Mussert se tait. Il est d’autant plus impuissant que le 5 septembre 1944 (le mardi fou ou « Dolle Dinsdag »), ses partisans, pris de panique, se sont massivement enfuis en Allemagne avec femmes et enfants. Près de 65 000 d’entre eux campent près de Lunebourg, en Basse-Saxe. Ceux qui sont restés, les plus décidés, se rangent désormais derrière les Allemands et abandonnent le Leider à son sort ; Van Tonningen et Van Geelkerken ayant été démis de leurs fonctions de vice-présidents du NSB, Mussert se trouve dans un grand isolement. Comme l’écrit A. H. Paape, « son parti, son mouvement n’avaient pas besoin d’être liquidés à l’heure de la libération du territoire ; ils étaient morts depuis longtemps » (29).

Bibliographie

Bibliographie