samedi, 14 février 2026

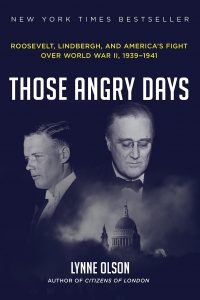

Dresde 1945 : Quand la gauche pouvait encore pleurer

Dresde 1945 : Quand la gauche pouvait encore pleurer

Par Karel Meissner

(12 février 2026)

Source: https://www.compact-online.de/dresden-1945-als-linke-noch-trauern-konnten-2/

Ce fut précisément Ulrike Meinhof (photo) qui écrivit en 1965, avant de devenir une criminelle dans les rangs de la RAF, un essai étonnant pour la revue marxiste/gauchiste Konkret sur le bombardement de Dresde. Ses successeurs d’aujourd’hui le qualifieraient probablement sans hésiter de diffamatoire et d’extrême droite. Avec le récit publié par COMPACT « Dresde 1945. Les morts, les coupables et les minimisateurs », nous commémorons les victimes et combattons les mensonges. En savoir plus ici: https://www.compact-shop.de/shop/kriegsende/dresden-1945/...

Ulrike Meinhof commence son texte, intitulé « Dresde », de manière très factuelle et sobre:

« Il y a vingt ans, le 13 et 14 février 1945, dans la nuit du Mardi Gras au Mercredi des Cendres, le plus grand bombardement aérien de la Seconde Guerre mondiale sur une ville allemande fut effectué: l’attaque contre Dresde. La ville fut bombardée trois fois en 14 heures ».

Pour donner au lecteur une petite impression de cette horreur:

«Lors du départ des bombardiers anglais, ils ont laissé derrière eux une mer de flammes qui a fait briller le ciel sur plus de 80 kilomètres».

Sans qu'on ne puisse la soupçonner de manipulation, la rédactrice de Konkret à l’époque écrit:

«Plus de 200 000 personnes ont péri dans les flammes de Dresde».

Aujourd’hui, écrire cela serait considéré comme un sacrilège, mais à l’époque, de tels propos étaient encore tout à fait innocents, et, pire, Meinhof cite l’historien britannique qui était encore très respecté à l’époque, David Irving: «Pour la première fois dans l’histoire de la guerre, une attaque aérienne a détruit une cible de façon si dévastatrice qu’il n’y avait pas assez de survivants indemnes pour enterrer les morts».

Meinhof est extrêmement prudente concernant le nombre d’habitants au moment au moment du bombatfrmrny, touit comme le nouvel essai qui vient de paraître dans COMPACT et s'intitule «Dresde 1945. Les morts, les coupables et les minimisateurs»:

«Lorsqu’elle a été détruite, cette ville comptait plus d’un million d’habitants. On estime qu'elle avait une population variant entre 1,2 et 1,4 million. Il y avait en outre des réfugiés de Silésie, de Poméranie et de Prusse orientale, des évacués de Berlin et de la Rhénanie, des transports d’enfants, des prisonniers de guerre et des travailleurs étrangers. »

Meinhof poursuit: «Dresde était considérée dans toute l’Allemagne comme une ville qui ne serait pas bombardée. Elle a été déclarée ville-hôpital pour les soldats blessés et marquée par d’énormes symboles de la Croix-Rouge sur les toits».

Le manteau du mensonge

Harris et ses compagnons, commanditaires des bombardements, devaient avoir pressenti que quelque chose de terrible allait se produire. Ils ont donné l’ordre de tuer délibérément. Meinhof:

«On n’a pas dit la vérité aux soldats anglais qui ont effectué les attaques. On a dit: votre flotte attaque le commandement suprême de l’armée à Dresde. On a dit que Dresde était un centre de ravitaillement important pour le front de l’Est. On a dit qu'une des cibles de l’attaque était un quartier général de la Gestapo situé dans le centre-ville, une usine de munitions importante, une grande usine de gaz toxique».

Et elle va plus loin. Meinhof dévoile la supercherie. La rumeur dit que le poisson pourrit par la tête :

«C’est le gouvernement britannique, sous son Premier ministre Sir Winston Churchill, qui, jusqu’à la fin de la guerre, en mars ’45, a réussi à garder secret le véritable caractère intentionnel et planifié des bombardements britanniques sur les villes allemandes. Dresde était le point culminant de cette politique».

Alors que, lors de chaque occasion, des chefs d’État allemands s'agenouillent dans la poussière devant des étrangers pour s’excuser des injustices faites à leur peuple, il n’y a toujours pas d’excuses du côté britannique. Même la reine, qui cache pudiquement ses ancêtres allemands – les Battenberg ex-allemands sont devenus les Mountbatten (*) –, n’a pas prononcé un mot de repentance envers le peuple allemand.

Meinhof en parlait déjà en 1965: «Le fait que le mot Dresde n’ait pas été prononcé lors des funérailles de Sir Winston Churchill suggère que Dresde devrait encore être imputée au peuple qui a été trompé lui-même».

(*) Et les Saxe-Cobourg (Sachsen-Coburg) sont devenus les "Windsor".

21:37 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hisoite, dresde, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, ulrike meinhof |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 12 août 2025

Le plus grand vol de tous les temps: les brevets allemands tombent entre les mains des États-Unis

Le plus grand vol de tous les temps: les brevets allemands tombent entre les mains des États-Unis

Stephanie Eckhardt

Source: https://dissident.one/de-grootste-roofoverval-aller-tijde...

"Après la guerre, les États-Unis ont volé des centaines de milliers de brevets allemands, sans lesquels leur ascension au rang de puissance mondiale aurait été pratiquement impossible, et ont kidnappé nos meilleurs inventeurs. L'un d'entre eux en particulier est entré dans l'histoire", écrit Stephanie Eckhardt.

Des réalisations scientifiques et des inventions techniques qui ont changé le monde : les Américains étaient eux aussi conscients du génie allemand et ont commis en 1945 l'un des plus grands vols de leur histoire en s'emparant de la propriété intellectuelle de chercheurs et de penseurs allemands.

Des milliers de techniciens ont dû traverser l'océan

Le Reich allemand était de loin supérieur à tous les autres pays dans les domaines scientifique et technologique. Entre 1900 et 1945, il a reçu pas moins de 47 prix Nobel, dont la plupart en physique, chimie et médecine (parmi lesquels Max Planck, Werner Heisenberg, Robert Koch et Wilhelm Conrad Röntgen). Il disposait en outre d'une incroyable richesse en matière de recherche innovante et de procédés industriels.

La nuit et dans le brouillard

Décembre 1943: dans l'obscurité et la neige mouillée, des soldats de la Wehrmacht aident le Bureau des brevets du Reich à cacher des dossiers secrets à Heringen, en Hesse. Ils conservent les documents dans un puits de mine de sel de plus de 500 mètres de profondeur et empilent d'innombrables fûts de produits chimiques dessus. Ce trésor contenait au moins 250.000, voire 320.000 inventions ; les hommes transportèrent 180.000 documents supplémentaires en Basse-Silésie, au monastère de Striegau et dans la ville de Jauer.

Avril 1945: des milliers de soldats américains et de spécialistes américains fouillèrent les usines allemandes à la recherche de machines et d'inventions techniques et confisquèrent les trésors cachés à Heringen. Par mesure de précaution, une équipe américaine microfilma les brevets : le papier risquait de se désagréger et il y avait des centaines de milliers de pages qui ne pouvaient pas être transportées rapidement. Ils chargèrent ensuite les dossiers dans des wagons de marchandises et les expédièrent aux États-Unis, avec plus de 145.000 dossiers de brevets incomplets provenant de l'autorité centrale de Berlin. Enlèvements : les Américains emmenèrent des milliers d'ingénieurs et de scientifiques allemands outre-Atlantique afin qu'ils utilisent les machines, pour la plupart inconnues, et poursuivent leurs recherches.

Ce fut le pillage d'une nation vaincue

Ce pillage comprenait également des développements militaires allemands tels que des armes nucléaires, des missiles, des avions à réaction et des sous-marins. Comble de l'audace, le président américain Truman s'est attribué le mérite du travail d'autrui : « Nous avons inventé la bombe atomique », a-t-il menti dans un discours télévisé après les attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, passant sous silence les travaux fondamentaux d'Otto Hahn (photo). Le lauréat du prix Nobel de 1944 a été qualifié de « père de la chimie nucléaire » et est l'un des scientifiques les plus importants du 20ème siècle.

Un butin considérable

Les pillards américains ont fouillé des centaines de milliers de documents secrets précieux, dont voici quelques exemples :

- Contrairement aux ampoules américaines, les tubes en fibre de porcelaine dite « lourde » sont indestructibles et peuvent produire mille watts.

- Des bandes magnétiques en plastique, métallisées à l'oxyde de fer, avaient déjà remplacé les disques gramophone en Allemagne.

- Des appareils de vision infrarouge permettant aux voitures de rouler dans l'obscurité à n'importe quelle vitesse. Ils pouvaient détecter tout obstacle à 200 mètres, les chars pouvaient repérer des cibles lointaines et les tireurs embusqués pouvaient viser dans l'obscurité totale.

- Des condensateurs électriques sophistiqués, dont des millions étaient nécessaires pour l'industrie du radar et de la radio : les Allemands les avaient fabriqués à partir de papier recouvert de zinc vaporisé, ce qui les rendait 40 % plus petits et 20 % moins chers que ceux de la concurrence, et en outre pratiquement indestructibles. En cas de panne, le revêtement s'évaporait et isolait le papier. Le condensateur se réparait ainsi tout seul et fonctionnait, même en cas de dysfonctionnement, à une tension 50 % supérieure à celle de tout autre appareil disponible sur le marché mondial. Pour les experts américains, cette invention allemande semblait relever de la magie.

- Une longue série de processus chimiques pour la production de carburants synthétiques, de caoutchouc, de textiles et de cuir synthétique, ainsi qu'un procédé révolutionnaire de traitement des métaux, appelé « procédé d'éjection à froid », utilisé par exemple pour les cadres de radio. Auparavant, les Américains devaient les produire en plusieurs étapes à l'aide d'une machine à découper, perforer des trous et les ajuster, tandis que les Allemands réduisaient le temps de production de mille fois avec une seule presse. Ce petit secret de fabrication a à lui seul révolutionné l'industrie métallurgique aux États-Unis.

- Une multitude d'instruments de précision et de brevets dans les domaines de la chimie, de la physique et de l'électronique ont fait entrer les Américains dans la course au dollar, à l'instar de Picsou. Jamais auparavant ni depuis lors ils n'avaient vu une telle collection de spécifications de fabrication secrètes pour les combustibles liquides et solides, la métallurgie, les produits chimiques, les plastiques et les peintures.

- Les découvertes dans les domaines de la médecine et de l'alimentation n'étaient pas moins révolutionnaires. Les Allemands avaient déjà mis au point une technologie avancée de conservation et de congélation pour nourrir les équipages de leurs sous-marins, qui allait rapporter des milliards à l'industrie alimentaire. Les pillards américains ont également exploité les secrets des pharmacologues et des médecins allemands pour produire du plasma sanguin synthétique et de nouveaux médicaments.

Les hommes d'affaires américains se sont jetés comme des vautours sur les brevets après que le président Truman les ait rendus publics. La Bendix Corporation, dans l'Indiana, a racheté le changeur automatique de disques, Pillsbury a mis la main sur toute la production allemande de farine et de pain, la Kendall Manufacturing Company s'est enthousiasmée pour nos insecticides et une société pionnière de l'Iowa, la Hi-Bred Corn Company, voulait tout ce que les chercheurs de l'université agricole de Hohenheim avaient découvert. Pacific Mills a réclamé le produit d'IG Farben, qui peut être utilisé pour rendre le rayonne imperméable et infroissable, et la Polaroid Company a repris les inventions de Zeiss. En bref, les inventions allemandes ont rapporté des profits incommensurables aux fabricants américains. À titre de comparaison, les dommages considérables subis par l'Allemagne ne peuvent être quantifiés à ce jour.

La Lune est allemande

Les voleurs de Truman s'intéressaient toutefois surtout à la technologie aéronautique et spatiale allemande, en particulier à son leader, Wernher von Braun. « La fusée V2 qui a bombardé Londres », selon une publication de l'Army Air Force, « n'était qu'un jouet comparé à ce que les Allemands avaient encore dans leur sac ». À la fin de la guerre, l'Allemagne avait 138 types de fusées en cours de développement et de production. La fusée A-4 de Wernher von Braun (photo), qui devait être produite en série, mesurait 14 mètres de long, pesait plus de douze tonnes, pouvait atteindre une altitude de 100 kilomètres et une vitesse maximale de plus de 5000 kilomètres à l'heure. Son secret résidait dans un moteur à oxygène liquide. En d'autres termes, un bombardier à longue portée capable de voler de l'Allemagne à New York en 40 minutes, ce qui aurait permis à l'armée de l'air d'attaquer Moscou à l'avenir.

À la fin de la guerre, les Allemands avaient mis au point 138 missiles.

Mai 1945 : les experts allemands sont interrogés par les Américains à Garmisch-Partenkirchen – ces derniers s'intéressent exclusivement à la technologie des missiles, et non au passé nazi des experts. Wernher von Braun lui-même ne vint toutefois pas en Haute-Bavière et fut emmené en juin 1945 à Witzenhausen, dans le nord de la Hesse, où les Américains avaient également transféré les ingénieurs en fusées de Thuringe avant que cette région ne tombe sous occupation soviétique, comme convenu lors de la conférence de Yalta. Von Braun resta sous étroite surveillance avec Walter Dornberger et d'autres ingénieurs jusqu'à ce qu'ils soient tous emmenés par les Yankees aux États-Unis en septembre 1945 (opération connue sous le nom d'Opération Overcast).

Au Texas, ils étaient sous la surveillance de l'armée américaine. Au début de l'année 1946, plus d'une centaine d'ingénieurs en fusées avaient été amenés par avion pour transmettre leurs connaissances aux Américains. Lorsque Wernher von Braun a voulu rendre visite à sa famille en Allemagne en 1947 et s'y marier avec sa fiancée, il a été placé sous surveillance militaire permanente. Il se maria dans son pays natal en mars 1947, mais lui et sa femme durent ensuite retourner outre-Atlantique.

Von Braun resta aux États-Unis ; il n'y avait pas de retour possible. Il fit considérablement progresser le programme spatial américain et la technologie des fusées, était responsable de plus de 1000 employés en 1953 et obtint la nationalité américaine en 1955. Il développa d'autres fusées, telles que la fusée Jupiter (photo, ci-contre) à moyenne portée avec des munitions à guidage de précision et une portée de 2410 km.

Von Braun resta aux États-Unis ; il n'y avait pas de retour possible. Il fit considérablement progresser le programme spatial américain et la technologie des fusées, était responsable de plus de 1000 employés en 1953 et obtint la nationalité américaine en 1955. Il développa d'autres fusées, telles que la fusée Jupiter (photo, ci-contre) à moyenne portée avec des munitions à guidage de précision et une portée de 2410 km.

En juillet 1958, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a été fondée sous la direction de von Braun et de son équipe. Ils ont permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois un astronaute dans l'espace. Wernher von Braun a convaincu le président américain John F. Kennedy de travailler à un alunissage et a construit pour lui la fusée Saturn V, le lanceur nécessaire à cette fin. En juillet 1969, la mission Apollo 11 a permis aux premiers hommes de voler vers la Lune. « La Lune est américaine », titrait alors le journal Bild. Mais, en réalité, elle est allemande !

14:56 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, brevets allemands, wernher von braun |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 20 septembre 2024

Tucker Carlson et le syndrome Churchill

Tucker Carlson et le syndrome Churchill

Nicolas Bonnal

Tucker Carlson discutant avec Darryl Cooper a dit courageusement que les conséquences de la victoire anglo-saxonne en 1945 ont été mauvaises pour nous – et pour les peules anglo-saxons, grand-remplacés et soumis à la tyrannie mondialiste-néo-communiste-antiraciste-écologiste ; et en même temps il a découvert le syndrome Churchill (voir le texte de McDonald sur Unz.com): c’est la rage d’anéantir le monde « pour en faire un lieu sûr pour la démocratie ». On a vu les résultats de l’intervention de Wilson en 1917-18: destruction de l’Europe encore chrétienne, impériale ou traditionnelle, avènement non des cosaques et du Saint-Esprit mais des bolchéviques et du communisme, et surtout préparation de la guerre suivante comme le devina Bainville (qui avait aussi pressenti «l’incendie à venir lié au sionisme», voyez mes textes). Un auteur italien traduit par notre ami Robert Steuckers, parlant de la nuisance anglaise, a parlé de retour de Grand Jeu dans ces préparatifs de guerre terminale contre la Russie. Je dirais qu’on a plutôt affaire au syndrome Churchill.

Churchill est l’homme politique le plus nul possible (voir le livre de John Charmley) sur le plan pratique, et qui ne se sentait à l’aise que dans des guerres totales et d’extermination contre les Allemands, qui étaient la cible de l’époque. Or sur ordre des néo-cons, beaucoup plus inspirés par Churchill que par Strauss, les hommes politiques nuls ou même obscènes que nous avons en Occident veulent se lancer dans une guerre éternelle de type orwellien contre la Russie ; dans l’espoir que ces chefs de guerre insensés seront célébrés par des foules toujours plus abruties. Ils oublient que Churchill fut jeté dehors par ses électeurs british en 1945, preuve sans doute que la satisfaction n’était pas à la hauteur des aspirations du chéri des journalistes.On va citer le capitaine Grenfell, auteur de Haine inconditionnelle, ami du romancier à clefs John Buchan, sur les buts aberrants de Churchill, car ce pseudo-conservateur se mit à déifier le stalinisme pour écraser l’hitlérisme (qui lui avait proposé dix fois la paix).

Je cite la traduction de mes amis du Saker francophone :

« Mais, en supposant que la suppression par la force des tyrannies dans des pays étrangers constituât le devoir des Britanniques, pourquoi trouvait-on une autre tyrannie, partenaire des Britanniques dans ce processus? La tyrannie communiste, en Russie, était pire que la tyrannie nazie en Allemagne ; les conditions générales de vie du peuple russe étaient largement inférieures à celles des Allemands ; le travail de forçat en Russie était employé à grande échelle, en comparaison à la même pratique sur le sol allemand, la cruauté n’y avait rien à envier à celle du côté allemand, et de nombreux observateurs la décrivent même comme bien plus importante.

La technique répugnante des purges, des interrogatoires brutaux amenant à “confession”, et l’espionnage domestique généralisé était déjà à l’œuvre en Russie depuis des années avant qu’Hitler n’introduise ces mêmes méthodes en Allemagne, qu’il copia probablement de l’exemple russe. Mais M. Churchill encensait la Russie comme allié des plus bienvenus, quand elle se trouva embarquée dans la guerre. »

Plus loin Grenfell souligne le bilan effrayant et ruineux de cette guerre pour l’Angleterre :

« Il s’était montré prêt à tout sacrifier pour parvenir à cette victoire, et les sacrifices consentis par lui laissèrent ses co-vainqueurs britanniques à moitié ruinés, rationnés, emprisonnés financièrement dans le camp de concentration de leur île, assistant à la désintégration de leur Empire, leur propre pays occupé par des soldats américains, et leur économie nationale dépendant de la charité étasunienne. Tout cela pour quoi ? Pour que les Allemands se vissent désarmés de manière permanente? À peine trois ou quatre années passées, nous suppliions les Allemands de se réarmer aussi rapidement que possible. »

C’est l’ambiance de 1984. Avec une guerre interminable à venir.

Grenfell a tout résumé : on a détruit le pays et l’Europe pour rien, pour se retrouver avec une URSS plus forte que jamais. Puis avec une Europe « anglo-américaine » (ils ont bon dos les Anglo-Saxons parfois…) plus belliciste que jamais…

Ce n’est pas un hasard si Orwell a écrit son 1984 pendant cette triste époque. Voyez l’enfant aux cheveux verts de Losey ; on est passé de l’Angleterre edwardienne maîtresse du monde vers 1900 à un pays prolétarisé et clochardisé y compris sur le plan culturel et sociétal. Et c’est Churchill et sa rage guerrière qui ont précipité tout cela. Mais puisqu’on vous dit qu’il a sauvé le monde et la paix…

Les nazis volaient des territoires ? Grenfell, qui n’est pas russophile pour un sou, remarque justement (et cela explique la claque de Kaliningrad…) :

« Pourtant, à Yalta, il accepta que des centaines de milliers de kilomètres carrés de territoire polonais (sans parler des territoires lettons, lituaniens ou estoniens) fussent accordés, sans l’aval des habitants, aux gâteurs d’âme, en désaccord flagrant de la Charte Atlantique que lui-même et le président des USA avaient claironné au monde au cours de la même guerre, et en déni flagrant de la déclaration de guerre britannique contre l’Allemagne de 1939, qui précisément garantissait l’inviolabilité du territoire polonais. En outre, les compensations accordées aux Polonais sous forme de territoire d’Allemagne orientale, et l’allocation de la moitié du reste de l’Allemagne à une occupation russe, eurent pour effet de supprimer la zone tampon historique entre Moscou et les pays bordant l’Atlantique. »

Et Grenfell d’ajouter justement :

« Aucune raison réaliste n’existait de considérer l’alliance de la Russie comme loyale et digne de confiance. »

Sur Roosevelt, Grenfell rejoint les libertariens américains :

« On peut également admettre que le président Roosevelt, à cette époque, était dans un état d’hallucination fascinée quant à la pureté virginale des motivations du maréchal Staline… »

Revenons à la situation présente : nos élites s’inspirent et se réclament d’un homme politique opportuniste, belliqueux et corrompu, aussi incapable en temps de guerre qu’en temps de paix, et qui fut prêt à tout pour gagner une guerre déshonorante (un million de civils allemands carbonisés sous les bombes, quatorze millions de déplacés, etc.) et déplorable sur le plan des résultats (shoah, massacres, ruine, etc.).

Comprenez donc qu’ils vous affameront, vous priveront d’eau, d’électricité, de bagnole, de liberté (mais pas d’infos ou de vaccin…), mais qu’ils continueront dans leur aberration guerrière jusqu’au bout. Tout sera bon pour exterminer la Russie (ennemi de certains sur le long terme, revoir notre texte sur Emmanuel Todd et sur Nietzsche) qui a fièrement retrouvé sa place, une fois l’Allemagne écrasée.

Sources :

https://www.dedefensa.org/article/emmanuel-todd-et-le-con...

https://www.unz.com/article/the-carlson-cooper-podcast-a-...

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2024/09/16/l...

https://www.revuemethode.org/sf021722.html

https://www.amazon.fr/HITLER-VERSAILLES-PETITS-ESSAIS-HIS...

19:03 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tucker carlson, winston churchill, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, royaume-uni, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 09 septembre 2024

Juin 1944, les Marocchinate sur l'île d'Elbe. Le drame d'Olimpia Mibelli Ferrini

Crimes de guerre

Juin 1944, les Marocchinate sur l'île d'Elbe. Le drame d'Olimpia Mibelli Ferrini

par Eugenio Pasquinucci

Source: https://www.destra.it/home/storie-italiane-giugno-1944-le-marocchinate-dellisola-delba/

Je suis en vacances sur l'île d'Elbe et un jour je demande à une connaissance locale si je pourrais avoir des nouvelles de la vie d'Olimpia Mibelli Ferrini, dont on a décidé de donner le nom à une rue de Portoferraio.

« Nous savons tous qui était Olimpia et quelle était son histoire. Je connais l'un de ses fils, mais il n'est pas là ».

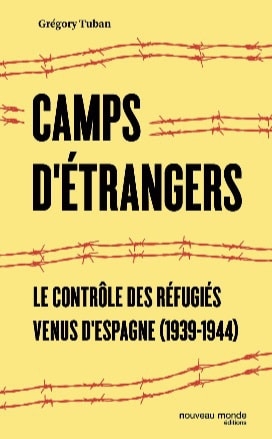

Olimpia était la figure féminine emblématique des tragiques journées de l'île d'Elbe en juin 1944, au cours desquelles s'est déroulée l'opération Brassard. À l'époque, plusieurs milliers de soldats des troupes coloniales françaises, sénégalais et nord-africains, marocains, tunisiens et algériens, débarquent le 17 juin 1944 sur les plages minées de Marina di Campo, sur l'île d'Elbe. Les 500 premiers sautent sur les mines, car ils sont considérés par les Alliés comme de la simple chair à canon, mais les autres se jettent sur les lieux de l'île en faisant usage du permis de viol et de pillage délivré aux troupes par le commandement français. Après avoir vaincu la résistance des quelques défenseurs italiens et allemands, les assaillants n'hésitent pas à s'emparer de tout ce qui leur tombe sous la main.

Les maisons des insulaires furent dévalisées, les femmes presque toutes violées. De nombreuses femmes furent tuées suite aux violences subies par plusieurs soldats, certains hommes tentèrent de les défendre et furent tués à leur tour, dans certains cas également violés. Certaines femmes ont été sauvées parce qu'elles se sont échappées vers l'arrière-pays où elles ont été emmurées vivantes à l'intérieur de certaines maisons, avec une fissure dans le plafond qui leur permettait de respirer et d'obtenir de la nourriture.

Olimpia était une blanchisseuse de Portoferraio, mariée à un soldat de la République Sociale Italienne, qui, face à la convoitise débridée de certains soldats nord-africains, leur a offert son corps à condition qu'ils laissent tranquilles des jeunes filles qui avaient été prises pour cible.

Son sacrifice a permis de préserver certaines de ces jeunes filles, dont certaines étaient encore des enfants, et cela est devenu un acte symbolique digne d'être rappelé jusqu'à aujourd'hui, alors que la tradition orale n'a jamais manqué de faire connaître cette tragédie.

Ainsi, au milieu des rues de Portoferraio, lieu consacré à la mémoire de Cosimo de' Medici et de Napoléon Bonaparte, il y aura un espace dédié à Olimpia Mibelli Ferrini.

L'opération Brassard fut un débarquement inutile dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, voulu par les Français dans l'espoir d'annexer plus tard l'île d'Elbe en même temps que la Corse. Les habitants de l'île d'Elbe, qui auraient dû accueillir les troupes alliées en libérateurs, étaient impatients de s'en débarrasser, au prix de plus de 200 viols, auxquels s'ajoutent les morts et les suicides, les avortements et les infections vénériennes qui s'ensuivirent.

Dans les mois qui suivirent, plusieurs enfants naquirent, dont les traits somatiques rappelaient indubitablement les viols de l'époque, mais que les habitants de l'île d'Elbe accueillirent dans leur communauté avec le même amour que celui qu'ils réservaient aux autres.

La consécration du sacrifice d'Olimpia se veut non seulement le souvenir d'une femme courageuse, mais aussi une sorte de réparation pour la mémoire qui a trop souvent été refusée à ces événements, auxquels il semble que les présidents de la République aient été particulièrement insensibles au cours des 80 dernières années.

19:14 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, île d'elbe, deuxième guerre mondiale, crimes de guerre, seconde guerre mondiale, armée française, italie, troupes coloniales françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 janvier 2024

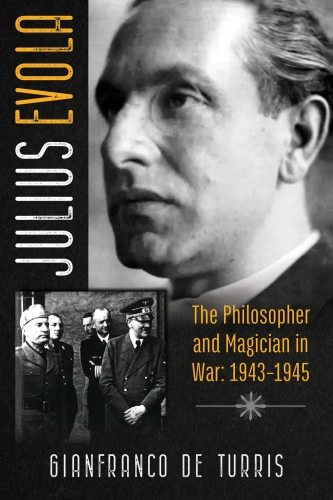

L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique

L'européanisme de Drieu entre philosophie, littérature et politique

Les éditions "Passaggio al Bosco" rééditent en Italie l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe" avec des textes d'Adriano Romualdi

par Andrea Scarano

Source: https://www.barbadillo.it/95823-leuropeismo-di-drieu-tra-filosofia-letteratura-e-politica/

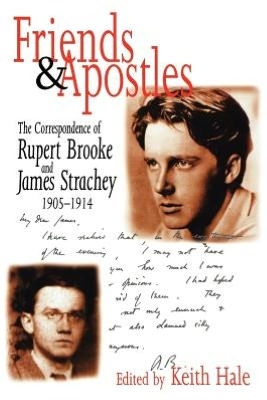

Le mythe de l'Europe par Drieu La Rochelle

Quelle vision du monde caractérise l'un des principaux littérateurs français du 20ème siècle, à la personnalité complexe et solitaire, incompris, mal à l'aise et dépassé, longtemps ignoré même par la droite, y compris la droite italienne? La maison d'édition "Passaggio al bosco" propose la réédition de l'essai "Drieu La Rochelle : le mythe de l'Europe", publié pour la première fois en 1965 avec des contributions d'Adriano Romualdi, Mario Prisco et Guido Giannettini.

Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.

Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.

Aristocrate et attaché à ses origines normandes, Drieu participe activement à la Première Guerre mondiale, qu'il salue comme une véritable libération, dont il souligne à la fois les aspects mystiques et héroïques et l'ivresse d'un rêve de puissance capable de lui révéler l'unité absolue des binômes vie/mort et douleur/joie, lui faisant espérer des possibilités de renaissance, contrariées ensuite par le recul des Français, envers lesquels il ne cache pas son vif ressentiment; leur médiocrité face aux puissances émergentes était le signe que l'expérience républicaine commencée en 1789 pouvait être considérée comme irrémédiablement terminée.

L'objectif de détruire les mythes de la civilisation décadente, y compris les mythes éculés du conservatisme, l'amène à adhérer au mouvement Dada; la confluence de ses principaux animateurs dans le surréalisme et le communisme - dont l'écrivain a toujours reconnu les militants comme ayant une prédisposition au sacrifice et à la lutte - décrète bientôt son éloignement de ses anciens amis et le début de son engagement dans la construction de la patrie et de l'idée européenne. L'unité politique, le dépassement des nationalismes dans une forme de fédération d'États, alternative au capitalisme comme au communisme, auraient également évité le spectre de la subordination coloniale à la Russie ou aux États-Unis.

Sa prise de conscience progressive que seul le fascisme compris comme un phénomène européen pouvait s'imposer comme une révolution intégrale, une synthèse des intérêts politiques et spirituels, des valeurs de la liberté et de l'autorité, du travail et du capital, a commencé avec les émeutes parisiennes de février 1934; la chronique de ces événements, reprise dans le roman "Gilles", lui a fait croire pendant un court laps de temps que l'insurrection des fascistes et des communistes pourrait renverser le gouvernement radical-socialiste.

L'analyse de l'échec de l'action rénovatrice des partis de droite et de gauche contenue dans "Le socialisme fasciste" incite Drieu à appeler à la constitution d'un nouveau parti, plaçant l'espoir éphémère de l'instauration du socialisme - "pas celui des négateurs de l'esprit, un socialisme non fondé sur l'envie", précise Romualdi - et du fascisme dans le militantisme au sein des rangs du Parti populaire français, formation d'anciens communistes (dont son fondateur, Jacques Doriot), de radicaux et de fascistes.

Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.

Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.

Une fois disparus les nationalismes traditionnels et les anciennes patries, l'échiquier international se composerait de trois empires: l'Amérique, la Russie et l'Europe unie - malgré la malheureuse guerre fratricide anglo-allemande - contre les francs-maçons et les jésuites, les progressistes et les radicaux, la bourgeoisie et le prolétariat. Partant d'une critique du concept de progrès et de civilisation qui impliquait également le catholicisme moderne et décadent, Drieu développa une éthique fasciste qui, poursuivant l'objectif de la "civilisation du héros", des mythes du sang et de l'homme nouveau, disciplinait l'âme - conçue comme éternelle - et le corps, en recourant à la fois aux vertus guerrières et monastiques; il attribue donc à la spiritualité non pas le sens respectable et sentimental de l'amour du prochain, mais celui de la force intérieure qui se traduit par la sévérité et l'âpreté de l'essentiel.

Sa conception religieuse tente de concilier le christianisme héroïque de la vision médiévale du Christ royal et viril et le paganisme, conçu comme une reprise des orientations métaphysiques préchrétiennes - qui admettent l'existence d'autres divinités en dessous de Dieu ("profondeurs du monde") - et comme la négation qu'un Dieu "personnel" exprime le sentiment authentique de la divinité.

Sens du sacrifice, sens de la résurrection, guerre perdue, rêve brisé de l'Europe sont des thèmes récurrents dans sa production littéraire, ainsi que celui de la mort. À la veille de l'invasion et des bombardements alliés, Constant - le protagoniste du roman "Chien de paille" - est le spectateur amer et détaché des événements, prêt à faire le geste extrême comme l'alter ego de Drieu qui - trahi par le choix des Allemands de répudier son rôle révolutionnaire pour poursuivre des politiques d'annexion déstabilisant l'unité du vieux continent - a planifié et consommé, en pleine cohérence et conscience, son suicide.

Andrea Scarano.

18:50 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, littérature française, lettres, lettres françaises, pierre drieu la rochelle, deuxième guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 11 mai 2023

René Baert: esthétique et éthique

René Baert : esthétique et éthique

C’est la réédition d’une rare pépite des éditions nationales-socialistes belges de La Roue solaire que nous annonce également le Cercle. L’épreuve du feu, à la recherche d’une éthique fut publié en mars 1944 par René Baert, critique littéraire et artistique du Pays réel, aux éditions qu’il cofonda, un an plus tôt.

A sa sortie, ce livre fut présenté élogieusement dans la presse d’Ordre Nouveau, notamment par Le Nouveau Journal dont Robert Poulet fut le rédacteur en chef : « C’est à [la révolution nationale et sociale] que se consacre René Baert dans son livre L’épreuve du feu, qui porte en sous-titre : à la recherche d’une éthique.

Il s’agit d’une suite de courts essais dont le lien et l’unité sont évidents. Livre un peu aride, sans doute, –mais la facilité n’est plus de mise en ces temps de fer, et puisque, justement, c’est contre l’esprit de facilité qu’il faut d’abord lutter. Livre d’utile mise au point. L’essentiel de notre combat sur le plan de la pensée et de l’éthique, se trouve condensé dans de brefs chapitres qui s’intitulent notamment : La mesure du monde, Liberté chérie, Apprendre à servir, Le salut est en soi, Mystique de l’action, L’homme totalitaire, Le sens révolutionnaire.

On n’entreprendra pas ici de résumer un message qui se trouve déjà fortement condensé dans ces pages, et dont la signification essentielle tient peut-être dans ces quelques lignes :

“Le révolutionnaire est celui qui lutte pour que nous ne connaissions plus jamais un temps comme celui que nous avons connu avant cette guerre… Ah ! combien à ce temps exécrable préférons-nous celui que nous vivons aujourd’hui ! Ce n’est pas que nous soyons heureux d’avoir fait les frais d’une aventure qui ne nous concernait pas, ce n’est pas que nous bénissions l’épreuve qui nous condamne à étaler toutes nos misères aux yeux d’autrui, –mais ce qui nous enchante, c’est d’être entrés de plain-pied dans la lutte, c’est de participer dans la faible mesure de nos moyens au gigantesque travail de l’avènement de l’Europe… Le sens révolutionnaire de notre époque extraordinaire se traduit précisément dans l’immense besoin de quelques-uns de sauver leur patrie malgré elle… La tâche, plus que jamais, doit appartenir aux révolutionnaires. C’est toujours à la minorité combattante qu’appartient l’initiative de la lutte. Mais qu’on n’oublie pas que seuls pourront y participer ceux qui n’auront pas préféré leurs petites aises au risque qui fait l’homme.”

Cette tâche, elle est politique et sociale, mais elle est aussi spirituelle, éthique. Aussi bien est-ce à la recherche d’une éthique révolutionnaire que s’applique l’auteur de L’épreuve du feu. Il ne le fait pas sans se référer à de hauts maîtres, tels que Nietzsche ou, plus près de nous, l’Allemand Ernst Jünger (dont René Baert analyse lucidement l’œuvre et l’enseignement dans un chapitre intitulé Le travailleur), les Français Drieu la Rochelle ou Montherlant (entre lesquels il établit un remarquable parallèle). » (Le Nouveau Journal, 6 avril 1944).

René Baert, réfugié en Allemagne en 1945 où il tentait de se préserver des générosités assassines de la Libération, est arrêté et fusillé sans autre forme de procès par des militaires belges. On ne dispose que de peu d’éléments biographiques sur lui bien qu’il existe un site modeste qui lui est consacré (cliquez ici: https://renebaert.wordpress.com/biographie/).

L’épreuve du feu, de René Baert, est ressorti aux éditions du Lore et est disponible directement chez l'éditeur: http://www.ladiffusiondulore.fr/index.php?id_product=1031&controller=product

22:06 Publié dans Belgicana, Histoire, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, belgique, belgicana, lettres, littérature, lettres belges, littérature belge, deuxième guerre mondiale, livre, rené baert |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 11 janvier 2023

John Charmley et l’effarant bilan de Winston Churchill

John Charmley et l’effarant bilan de Winston Churchill

Nicolas Bonnal

Brute impériale, raciste humaniste, boutefeu impertinent, affameur et bombardier de civils, phraseur creux et politicien incapable en temps de paix, américanophile pathétique, Winston Churchill est naturellement le modèle de cette époque eschatologique et de ses néocons russophobes (Churchill recommanda l’usage de la bombe atomique contre les Russes à Truman). On laisse de côté cette fois Ralph Raico et on évoque cette fois le brillant historien John Charmley qui l’analysa d’un point de vue British traditionnel: Churchill anéantit l’empire, choisit le pire et la guerre, varia d’Hitler (le moustachu puis Staline) et humilia l’Angleterre transformée en brillant troisième des USA. Autant dire que Charmley n’est pas bien vu en bas lieu. Il écrit en effet que l’Angleterre ruina deux fois l’Europe pour abattre une Allemagne qui finit par la dominer économiquement ! Niall Ferguson a reconnu aussi les responsabilités britanniques dans la Première Guerre mondiale.

Coup de chance pour nous, un autre livre de Charmley a été traduit par Philippe Grasset pour les éditions Mols il y a quelques années. Dans Grande alliance, Charmley notre historien montre le progressif abaissement matériel et moral de l’Angleterre – menée au suicide de civilisation par le boutefeu préféré de notre presse au rabais. Et cela donne:

« Les Britanniques voulaient-ils un geste montrant qu’on se préoccupait d’eux? Roosevelt leur livrait cinquante vieux destroyers, pour lesquels les Britanniques payeraient avec la cession de leurs bases des Caraïbes. Churchill pouvait voir ce qui lui plaisait dans ce geste mais l’échange fut décrit de façon plus précise par le secrétaire au Foreign Office, Anthony Eden, comme « un sérieux coup porté à notre autorité et, finalement... à notre souveraineté ». Le fait qu’en janvier 1941, l’Angleterre n’avait reçu que deux des fameux cinquante destroyers faisait, pensait-il, qu’« on pouvait raisonnablement regarder ce marché comme un marché de dupes ».

Très vite, pendant la Guerre, on sent que l’empire britannique va, grâce à Churchill, changer de mains :

« Un commentateur dit justement qu’ « aucun officiel américain n’aurait jamais proclamé grossièrement que l’un des buts essentiels de notre politique extérieure serait l’acquisition de l’empire britannique »; mais Cordell Hull déclara tout de même qu’il utiliserait « l’aide américaine comme un canif pour ouvrir cette huître obstinément fermé, l’Empire ».

Parfois le gros homme devenait lucide :

« La version finale de la requête britannique, transmise le 7 décembre 1940, mettait en évidence le sérieux de la situation économique du pays. Le ton de la lettre de Churchill était grave et d’une prescience inattendue. Il dit à Roosevelt qu’il croyait que son interlocuteur « accepterait l’idée qu’il serait faux dans les principes et mutuellement désavantageux dans les effets si, au plus haut de cette bataille, la Grande Bretagne devait être privée de toutes ses possessions dans une mesure où, après avoir vaincu grâce à notre sang... nous nous retrouverions dépouillés jusqu’aux os ». C’était une affirmation superbe et émouvante mais elle ne détourna en rien les Américains dans leur détermination d’utiliser la situation dramatique de l’Angleterre pour obtenir des concessions qui garantiraient qu’elle ne se trouverait pas sur la voie de la paix qu’ils voulaient. »

Les Britanniques devaient livrer leur or eux-mêmes :

« Le 23 décembre, FDR dit à l’amiral Stark, le chef de la Navy, qu’il voulait un navire de guerre « pour récupérer les [réserves] d’or [britanniques] en Afrique »; non seulement Roosevelt entendait se payer sur les vastes avoirs britanniques d’outre-mer mais il entendait également que les Britanniques assurent le paiement du transport… La première réaction de Churchill fut de dire à FDR que ce marché lui rappelait « un sheriff qui saisit les derniers biens du débiteur sans protection »

En vain Lord Beaverbrook se réveille et houspille :

« Dans une lettre furieuse à Churchill, à la fin décembre, il accusa les Américains de « n’avoir rien concédé » et d’avoir « obtenu un gain maximum de tout ce qu’ils ont fait pour nous. Ils ont pris nos bases sans autres considérations. Ils prennent notre or ». Les livraisons américaines étaient rares, contrairement aux promesses faites.

Charmley en conclut logiquement une chose :

« Rien ne dit que FDR ait jamais considéré l’Angleterre comme son principal allié…façon dont Churchill traça le portrait de FDR : si la réalité de l’accord sur les destroyers et sur le lend-lease avait été révélée et la réalité des ambitions de FDR pour l’Amérique mise en lumière, Churchill aurait passé pour une dupe de plus du Président. »

Pour une fois Lord Cherwell (photo), réfugié juif allemand (Lindemann) chargé des bombardements de la population civile allemande (un million de morts sous les bombes contre 17.000 à l’Angleterre), a raison :

« Comme son conseiller scientifique nouvellement ennobli Lord Cherwell le dit à Churchill, « les fruits de la victoire que Roosevelt nous prépare semble se résumer à la sauvegarde de l’Amérique et la famine virtuelle pour nous ». Ce n’était pas « une nouvelle très enthousiasmante à annoncer au peuple anglais ». Bien que le Chancelier jugeât les prévisions de Cherwell pessimistes, le fait est que, dans l’après-guerre, l’Angleterre allait être confrontée à un choix que ses hommes politiques jugeraient insupportable. »

On fait le maigre bilan de cette guerre que ne voulait pas Hitler (lisez Liddell Hart ou Preparata pour savoir pourquoi) :

« Alors, qu’avait donc obtenu l’Angleterre ? Elle avait acquis l’admiration de larges tranches du public américain et avait gagné leur respect. Elle s’était battue pour son indépendance mais elle avait été capable de le faire seulement avec l’aide américaine et, en fait, comme un satellite de l’Amérique. Son avenir était endetté, son économie pressée jusqu’à un point de rupture, ses villes bombardées et sa population soumise à un rationnement radical. Ce superbe et héroïque effort ne fut nullement récompensé pendant dix-huit mois. »

Le bellicisme churchillien s’accompagne d’une grosse paresse des soldats (lisez mon maître Masson, qui en parlait très bien) :

« Le féroce assaut japonais et la résistance indolente des Britanniques à Singapour montrèrent que la puissance impériale était au-delà de ses capacités ; le spectacle des 100.000 soldats se rendant à une puissance asiatique à la chute de Singapour était une de ces images à laquelle le prestige impérial ne pourrait pas survivre. »

Churchill a multiplié les mauvais conseils et les mauvaises décisions, rappelle Charmley :

« C’est Churchill qui mit son veto à l’idée de garantir à Staline ses frontières de 1941; c’est Churchill qui refusa de reconnaître l’organisation gaulliste comme gouvernement provisoire de la France; c’est Churchill qui, par-dessus tout, montra un jugement si mauvais qu’il rejeta à la fin de 1944 l’idée d’une alliance européenne occidentale avec le commentaire méprisant qu’on n’y trouverait rien « sinon de la faiblesse ». Dans l’attitude de Churchill, on trouve le thème obsédant de l’Amérique. »

Nous évoquions Preparata qui s’inspira pour sa vision de Veblen. Litvinov (découvrez aussi Nicolas Starikov) confirme alors que le but de guerre était d’abord la destruction mutuelle de l’Allemagne et de la Russie :

« Maxim Litvinov, qui était marié à une Britannique et qui n’était en aucune façon anglophobe, avait dit à Davies que les Britanniques « repoussaient l’idée d’un second front de façon à ce que la Russie “soit vidée de son sang en affrontant seule les Allemands”. Après la guerre, le Royaume-Uni pourrait ainsi “contrôler et dominer l’Europe” ».

On y arriva mais bien après, avec les Américains…la destruction de l’Europe est encore au programme sous domination anglo-saxonne (on ignorera la France renégate).

A l’époque, rappelle Charmley, l’opinion publique n’est pas trop hostile à l’U.R.S.S. Elle voit d’un mauvais œil le maintien des empires coloniaux (nous aussi, il fallait les liquider en 45):

« L’opinion publique américaine n’était pas prête à lier son avenir à une alliance exclusivement anglo-américaine. Elle tendait plutôt à partager l’opinion de Josephus Daniels, du Raleigh News & Observer, selon lequel il importait d’inclure dans l’alliance générale « la Russie et la Chine » parce que « les espoirs d’une paix permanente basés sur une alliances serrée entre grandes puissances suscite la frustration en inspirant la peur et la jalousie dans les zones hors de celle que couvre l’alliance » ; la sécurité doit être « collective » pour être effective. »

Après, cerise sur le bonbon. John Charmley se défoule :

« Derrière la politique américaine de Churchill, on trouve la proposition que le crédit moral de l’action du Royaume-Uni en 1940-41 pouvait être converti en influence sur la politique américaine. Comme nombre d’américanophiles, Churchill imaginait que l’Amérique survenant sur la scène mondiale aurait besoin d’un guide sage et avisé, et il se voyait fort bien lui-même, avec le Royaume-Uni, dans ce rôle. Cela paraît aujourd’hui une curieuse fantaisie mais c’est bien le principe qui guida la diplomatie britannique à l’égard de l’Amérique pendant la période que nous étudions dans ces pages. »

La naïveté britannique a une pointe d’arrogance :

« En tentant d’exposer « l’essence d’une politique américaine » en 1944, un diplomate définit parfaitement cette attitude. La politique traditionnelle du Royaume-Uni de chercher à empêcher qu’une puissance exerça une position dominante était écartée : « Notre but ne doit pas être de chercher à équilibrer notre puissance contre celle des États- Unis, mais d’utiliser la puissance américaine pour des objectifs que nous considérons comme bénéfiques ». La politique britannique devrait être désormais considérée comme un moyen d’ « orienter cette énorme péniche maladroite [les USA] vers le port qui convient ».

Charmley ironise alors (que peut-on faire d’autre ?) :

« L’idée d’utiliser « la puissance américaine pour protéger le Commonwealth et l’Empire » avait beaucoup de charme en soi, en fonction de ce que l’on sait des attitudes de Roosevelt concernant l’Europe. Elle était également un parfait exemple de la façon dont les Britanniques parvenaient à se tromper eux-mêmes à propos de l’Amérique. On la retrouve avec la fameuse remarque de MacMillan, en 1943, selon laquelle les Britanniques devraient se considérer eux-mêmes comme « les Grecs de ce nouvel Empire romain ». »

Un peu d’antiquité alors ? Charmley :

« L’image de la subtile intelligence des Britanniques guidant l’Amérique avec sa formidable musculature et son cerveau de gringalet était flatteuse pour l’élite dirigeante britannique ; après l’horrible gâchis qu’elle avait réalisé à tenter de préserver son propre imperium, elle avait l’arrogance de croire qu’elle pourrait s’occuper de celui de l’Amérique. Même un Béotien aurait pu se rappeler que, dans l’empire romain, les Grecs étaient des esclaves. »

La banqueroute britannique se rapproche (l’Angleterre est broke) :

« Les besoins britanniques pour l’après-guerre étaient aussi simples à définir qu’ils étaient difficiles à obtenir: une balance commerciale favorable et une balance des paiements excédentaire.

L’absence de ces deux facteurs signifiait la banqueroute et la fin du Royaume-Uni comme grande puissance.

Keynes en est conscient :

« Comme observait Keynes dans une lettre à Stettinius en 1944, ce dernier « avait non seulement omis de noter que l’administration US prenait toutes les mesures pour que le Royaume-Uni soit le plus près possible de la banqueroute avant qu’une aide lui soit apportée »…

C’était le prix de l’alliance américaine… »

J.J. Annaud me disait un jour que même affaiblie la critique de cinéma gardait son pouvoir de nuisance. De même pour l’Angleterre, qui toute à son obsession de diriger le monde avec son compère américain casse l’union sacrée antifasciste de l’après-guerre. On va citer le vice-président Wallace, humaniste progressiste et homme éminent, cité du reste par Bernanos dans sa France contre les robots :

« Pour autant, on ne dira pas que les Américains « tombaient » d’une certaine façon dans ce que Wallace dénonçait comme « les intrigues » britanniques ; ce serait plutôt à ce point que la nature pyrrhique des relations spéciales anglo-américaines deviendrait évidente. Pragmatique jusqu’au tréfonds de l’âme, la diplomatie britannique avait comme objectif de convaincre les Américains que ses batailles dans la Méditerranée orientale et la zone autour des Détroits s’appuyait sur la cause de la démocratie. »

Puis l’Amérique prend la rage antirusse (lisez Raico pour comprendre comment il fallut se faire réélire !) :

« En cherchant à susciter le soutien américain, les Britanniques fabriquaient leur propre Frankenstein. Une fois que les Américains furent convaincus que les Soviétiques ne coopéreraient pas dans leur proposition de nouvel ordre mondial, la voie était ouverte pour un conflit idéologique qui écarterait les objectifs des Britanniques et les enchaînerait dans un conflit manichéen… »

Chose intéressante, Charmley confirme que l’UE est une création 100% américaine destinée à servir les intérêts de l’amère patrie !

« L’aide américaine avait été sollicitée pour préserver la place du Royaume-Uni parmi les grandes puissances mais elle ne fit rien pour préserver l’Empire et, rapidement, les Américains exigèrent impatiemment que les Britanniques prennent la tête d’une fédération européenne. »

Pré carré américain, l’Europe devait être colonisée froidement (il était recommandé au soldat de ne pas sympathiser avec la population – cela n’excluait pas les viols qui inspirèrent le classique Orange mécanique). D’ailleurs la France :

« Les ministres n’étaient guère séduits par les conceptions de FDR selon lesquelles la France devrait être dirigée pendant un an après sa libération par un général allié. »

Le Plan Marshall ? Parlons du plan Marshall :

« Le Plan Marshall allait se révéler également un puissant instrument pour ce dessein. George Kennan écrit dans ses mémoires : « Nous espérions forcer les Européens à penser en Européens et non en nationalistes » ; évidemment, le « nationalisme » n’était acceptable que lorsqu’il était américain. Le Plan Marshall projeta le système d’organisation industrielle et fédéraliste américain en Europe, son objectif ultime était de créer une Europe convenant aux Américains. »

Un crochet par Eisenhower, personnage plus falot que prévu ici, mais qui va dénoncer comme on sait le lobby militaro-industriel :

« Malgré son engagement dans l’Alliance atlantique, Eisenhower ne pouvait pas ne pas s’inquiéter de l’augmentation des dépenses de défense, de leur poids sur l’économie et sur l’American way of life en cas d’aggravation de la Guerre froide. Comme il le dit en mars 1953 à un vieil ami de Churchill, Bernie Baruch, « accoutumer notre population à vivre indéfiniment sous un tel contrôle [gouvernemental] conduira graduellement à de nouvelles relations entre l’individu et l’Etat – une conception qui changerait d’une façon révolutionnaire le type de gouvernement sous lequel nous vivons ». Le Président était un vrai républicain dans le sens où il pensait que, « en permettant la croissance incontrôlée du gouvernement fédéral, nous nous sommes d’ores et déjà largement éloigné de la philosophie de Jefferson… »

Encore un clou à enfoncer pour la construction européenne :

« Dulles voulait cet élément supranational qui aurait donné un nouvel élan à l’union européenne, dont les Américains trouvaient les progrès désespérément lents. »

On en restera là. Vous pouvez lire la suite ailleurs… On aura appris grâce à John Charmley que l’histoire moderne en Occident, si elle pleine de bruit et de fureur, est racontée non par un, mais beaucoup d’idiots dont le Nobel modèle reste Churchill. Car les idiots sont aussi dans le public.

Source:

Churchill’s Grand Alliance ou La Passion de Churchill, troisième volet d’une trilogie de l’historien britannique John Charmley, publié en 1995, décrit la fondation (1941) des “relations spéciales” (special relationships) entre les USA et le Royaume-Uni et leur développement jusqu’au tournant décisif de 1956 (crise de Suez).

http://www.editions-mols.eu/publication.php?id_pub=41

Auteur: John Charmley

Format: 155 x 230, 522 pages, ISBN: 2-87402-071-0

Prix: 15 Euros

21:31 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john charmley, winston churchill, royaume-uni, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, nicolas bonnal |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 25 avril 2021

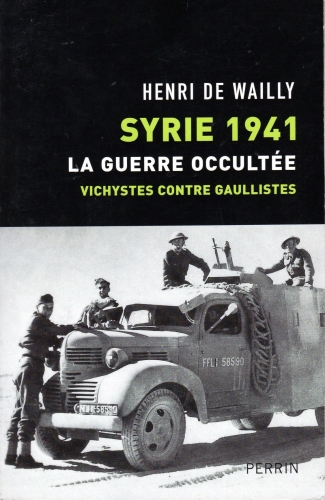

SYRIE 1941 - La guerre occultée - Vichyste contre Gaullistes

SYRIE 1941 - La guerre occultée - Vichyste contre Gaullistes

Source: le compte vk de Jean-Claude Cariou

Recension:

SYRIE 1941 - La guerre occultée - Vichyste contre Gaullistes

Par Henri DE WAILLY

Editions Perrin, 2006, 504 pages.

Avec cet ouvrage consacré à la campagne de Syrie durant l’été 1941, Henri de Wailly livre un travail historique à bien des égards exemplaire.

Se plaçant sous quatre angles différents (Français de Vichy, Français Libres de De Gaulle, Anglais et Australiens), il propose une analyse fine de la géopolitique du Levant français, des enjeux provoqués par la défaite de la France et des événements diplomatiques et militaires de cette campagne.

A la défaite, lourde, des armées françaises en 1940, la convention d’Armistice prévoit le maintien d’une armée française réduite, la préservation de la flotte française et le maintien de troupes en Afrique du Nord et au Levant (Syrie et Liban), ces dernières sous le contrôle plus ou moins strict de commissions de contrôle italo-allemandes.

Au Levant, 35.000 hommes constitués, pour l’essentiel, de troupes locales et de régiments de l’Armée d’Afrique encadrés par des sous-officiers et officiers métropolitains.

Le sort du Levant va être scellé par la géopolitique régionale: besoin des Allemands de soutenir l’insurrection en Irak, besoin des Français libres de lever des troupes et d’affirmer la légitimité du mouvement sur l’Empire français, besoin des Anglais de protéger à la fois l’Irak et l’Egypte attaquée à l’ouest par l’Afrika Korps d’Erwin Rommel.

Les Allemands souhaitant venir en aide aux nationalistes irakiens de Rachid Ali en révolte contre la présence britannique sollicitent du gouvernement de l'amiral Darlan des facilités aéroportuaires pour faire transiter du matériel et des armes par la Syrie. Celui-ci, -cornaqué par le très collaborationniste secrétaire du gouvernement Benoist-Mechin- et croyant jouer au plus fin et en échange d'hypothétiques contreparties assouplissant les conditions d'occupation, met le doigt dans l'engrenage d'une collaboration militaire avec les Allemands pouvant rapidement entraîner la France vichyste dans une co-belligerance avec la Wehrmacht contre l'Angleterre. Se rendant compte de son erreur et face à l'opposition de Weygand, Darlan tente de limiter les concessions données aux Allemands mais il est trop tard et, sur ordre, le général Dentz commandant de l'Armée du Levant, est contraint de s'exécuter en offrant aux avions de la Luftwaffe certaines facilités de transit sur les aérodromes de Syrie et en livrant aux insurgés à la frontière irakienne des armes, du carburant et des moyens de transport, des camions essentiellement prélevés sur les stocks de la commission d'armistice. A sa décharge ces matériels et armement livrés étant pour la plupart obsolètes ou hors d'usage .

C'est le casus belli rêvé par Winston Churchill !

Poussé également par le général de Gaulle, Churchill va décider de l’invasion du Levant au grand dam du commandement militaire en Égypte le général Wawell qui a déjà fort à faire en Lybie avec les Germano-Italiens qui menacent le Nil et le canal de Suez.

Engagée avec de trop faibles moyens mais avec la 1ère division des Français Libres (1ère DFL), l’offensive va piétiner face à une armée française du Levant qui, dopé par l'invasion des Britanniques et surtout très remontée contre les "traîtres " gaullistes reste fidèle à Vichy et se bat farouchement. Il faudra des renforts importants des troupes du Commonwealth et l’invasion de la Russie par Hitler (fermant définitivement la porte à une opération allemande d'envergure en Méditerranée orientale vers la Syrie et l'Irak) pour faire basculer définitivement le sort des armes dans le camp des Alliés en montrant toute l'inanité de cette guerre fratricide entre alliés d'hier et de demain et entre Français.

Si la victoire fut acquise aux Alliés, les gaullistes perdirent l’un de leurs objectifs: la grande majorité des soldats de l’armée du Levant, traumatisée par cet affrontement resta fidèle à Vichy (au Maréchal Pétain leur chef plus exactement) et furent rapatriés en France. Il faudra attendre le débarquement des alliés anglo-américains en Afrique du Nord pour que la France Libre, devenue France Combattante, puisse de nouveau accéder à des troupes françaises: celles de l’Armée d’Afrique qui reprendront sous le même drapeau le combat commun contre l'ennemi allemand dès la campagne de Tunisie.

L’ouvrage de Henri Wailly est très bien écrit et servi de 40 pages de notes très utiles. L’ensemble des différentes thèses et angles de vue, y compris celui de l'Armée du Levant, est présenté de manière équilibrée. Cet ouvrage est utile pour mieux comprendre le contexte difficile que connaîtront les gaullistes dans les événements en Afrique du Nord en 1942.

Syrie 1941, Guerre occultée certes car Anglais et Français ne souhaitèrent pas s’étendre sur ce conflit entre anciens et futurs alliés. Par contre, la dimension franco-française, hors la dimension morale qui fut traumatisante et laissa des traces indélébiles chez les participants, est remise en cause par le poids des effectifs français engagés du côté allié: 15% des effectifs au début de la campagne – 8% dans la deuxième partie de l’offensive. Par contre, il est vrai que la présence des « Free French » dont beaucoup étaient vus (effet de la propagande et de la méconnaissance des enjeux réels de l'armistice et de la collaboration d'une France vichyste très lointaine du Moyen Orient) non comme des frères égarés mais comme des "traîtres" a sûrement impactée et durcie la résistance des forces vichystes dans le sens d'un bien plus grand engagement dans des combats menés le plus souvent " jusqu'au bout et sans esprit de recul" aussi bien contre les Britanniques, (Australiens et Indiens pour la grande majorité), que contre les FFL.

13:52 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, syrie, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, levant, proche-orient, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 16 avril 2021

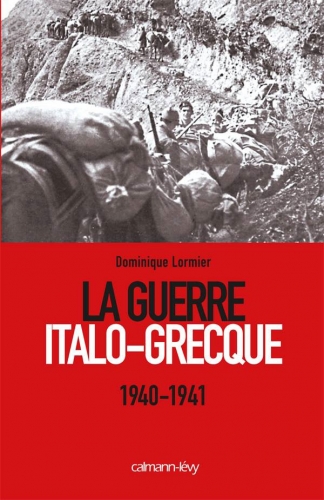

La guerre italo-grecque (1940-1941)

La guerre italo-grecque (1940-1941)

Par Dominique LORMIER

Editions Calmann-Levy, 2008, 224 pages.

Cartes. Photos.

Source: Compte vk de Jean-Claude Cariou

Au début de 1939, l'Italie occupa l'Albanie, depuis longtemps sous influence italienne. L'Italie posséda alors une frontière directe avec la Grèce. Cette occupation modifia les plans grecs déclenchant alors les préparatifs contre une invasion italienne. Alors que la guerre éclate en Europe centrale, Metaxas essaie de conserver la neutralité de la Grèce ; mais au fur et à mesure que le conflit s'étend, Métaxas se rapproche de la Grande-Bretagne encouragé par l'anglophile Georges II de Grèce, et ce, bien que Metaxas ait été germanophile et entretenu de bonnes relations avec l'Allemagne d'Hitler.

Une campagne de propagande contre la Grèce commença en Italie au milieu de 1940, et des actes répétés de provocation, tels que le survol du territoire grec, atteignirent leur apogée avec le torpillage par un sous-marin du navire Elli dans le port de l'île de Tinos le 15 août 1940. Bien que la responsabilité italienne fût évidente, le gouvernement grec annonça que le sous-marin était de « nationalité inconnue ».

Le soir du 27 octobre 1940, l'ambassadeur italien à Athènes, Grazzi, apporta un ultimatum de Mussolini à Metaxas. L’Italie avait concentré son armée dans l’Albanie voisine et le Duce demanda le libre passage de ses troupes afin d’occuper des points stratégiques sur le sol grec.

Ioannis Metaxas.

La Grèce avait eu un comportement amical envers l’Allemagne nazie, profitant notamment d’accords commerciaux mutuels, mais désormais l’Italie, alliée de l’Allemagne, était sur le point d’envahir la Grèce, sans qu’Hitler ne soit au courant, en partie pour prouver que l’Italie pouvait imiter les succès allemands en Pologne et en France.

Metaxas rejeta l’ultimatum le 28 octobre, faisant écho à la volonté du peuple grec de résister, exprimée selon la légende en disant Okhi (Non en grec). En réalité, Metaxas avait dit en français: « Alors, c'est la guerre ». Quelques heures plus tard, l’Italie envahit la Grèce.

Le front, s'étalant sur 150 km, était un terrain extrêmement montagneux avec peu de routes. La chaîne des monts du Pinde divisait pratiquement la région en deux théâtres d'opérations : l'Épire et la Macédoine de l'ouest.

Le plan italien, au nom de code Emergenza G (Urgence Grèce), prévoyait une occupation du pays en trois phases : d'abord une occupation de l'Épire et des îles Ioniennes, puis une percée en Macédoine de l'Ouest vers Thessalonique afin de contrôler le nord de la Grèce. Dans un troisième temps, le reste de la Grèce aurait été occupé.

Le haut commandement italien mit en place un corps d'armée sur chaque théâtre d'opération. Le XXVe corps d'armée "Ciamura" en Épire (les 23e et 51e divisions d'infanterie Ferrara et Sienna, la 101e division blindée Centauro) devait avancer vers Ioannina et le long de la côte vers Prévéza. Le XXVIe corps d'armée Corizza se trouvait dans le secteur macédonien (les 19e, 29e, 49e divisions d'infanterie Venezia, Piemonte, Parma) et devait initialement observer une position passive, pendant que la division alpine Julia s'avançait entre les deux corps d'armée à travers les monts du Pinde. Au total, les forces italiennes étaient de 85 000 hommes.

Après l'occupation italienne de l'Albanie, le commandement général grec anticipa une attaque combinée de l'Italie et de la Bulgarie. Le plan prévoyait différentes options, selon la situation, mais prévoyait essentiellement une position défensive en Épire, ainsi que de maintenir une possibilité d'offensive en Macédoine occidentale.

Les principales forces armées grecques présentes sur zone à la veille du conflit étaient : la 8e division d'infanterie en Épire, sous les ordres du général Charalambos Katsimitros. En Macédoine de l'ouest, le corps d'armée TSDM (ΤΣΔΜ, Section de la Macédoine occidentale), sous le commandement du lieutenant général Ioannis Pitsikas, incluant le "détachement du Pinde" (Απόσπασμα Πίνδου) de la taille d'un régiment ; la 9e division d'infanterie et la 4e brigade d'infanterie. Les forces grecques s'élevaient à environ 35 000 hommes.

L'offensive italienne (28 octobre 1940 - 13 novembre 1940)

Les Italiens attaquèrent dans des conditions météorologiques épouvantables, pluies diluviennes, froid glacial et neige en altitude rendant les itinéraires quasiment impraticables, avec une préparation inadéquate, une logistique complètement défaillante et malgré leurs attaques répétées et de multiples actes de bravoures, ne réussirent pas à percer.

Sur la côte, les chars d'assaut italiens CV-33 et M11/39 rencontrèrent des difficultés sur le terrain montagneux et les défenses anti-chars grecques se révélèrent terriblement efficaces. Les attaques italiennes, mal organisées et mal coordonnées, ne parvinrent pas à déborder les forces grecques bien positionnées, et ce malgré l'importante supériorité numérique.

Dans le secteur de l'Épire, l'offensive italienne s'arrêta le 9 novembre. Une plus grande menace fut celle de l'avancée de la division "Julia", mais celle-ci fut mise en échec par les troupes du IIe corps d'armée grec. Les Grecs réussirent à encercler et à pratiquement détruire "Julia" le 13 novembre.

En Macédoine occidentale, face à une inactivité italienne et dans le but de soulager le front de l'Épire, le Haut Commandement grec déplaça le 3e corps d'armée le 31 octobre vers l'Épire et ordonna de passer à l'attaque en Albanie avec le TSDM. Pour des raisons logistiques, cette attaque fut successivement retardée jusqu'au 14 novembre.

Cette résistance grecque inattendue surprit les Italiens. Plusieurs divisions furent dépêchées en renfort en Albanie, dont la 47e division « Bari », prévue initialement pour l'invasion de Corfou.

Mussolini remplaça Prasca par le général Umbaldo Soddu, son ancien vice-ministre de la guerre. Dès son arrivée, Soddu ordonna à ses forces de se placer sur la défensive. Il était alors clair que l'invasion italienne avait échoué.

Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)

Contre-attaque grecque (14 novembre 1940 - mars 1941)

Les réservistes grecs commencèrent à rejoindre le front au début du mois de novembre, et procédant à la mobilisation, le commandant en chef grec, le lieutenant général Papágos eut suffisamment de troupes pour lancer une contre-offensive.

La TSDM et le IIIe corps d'armée, renforcés continuellement par des unités venues de tout le nord de la Grèce, passèrent à l'offensive le 14 novembre en direction de Korytsa.

Après d'intenses combats sur les lignes fortifiées, les Grecs firent une percée le 17 et entrèrent dans Korytsa le 22 novembre. Cependant, des indécisions au sein du commandement grec permirent un regroupement aux Italiens, leur évitant ainsi une débâcle complète. Quelques unités albanaises échelonnées dans les divisions « Venice » et « Julia » furent liquidées par les Grecs car employées comme bouclier pour protéger la retraite italienne. Le colonel Pervizi (représentant du commandement albanais) décida alors de soustraire le bataillon « Tomorri » au risque d'un second massacre, en abandonnant par surprise le champ de bataille. Cela coûta une grande défaite aux Italiens. Le maréchal Badoglio parla de « trahison des Albanais » et décida le retrait de leur armée, qui fut cantonnée dans les montagnes du nord d’Albanie.

L'attaque depuis la Macédoine occidentale fut combinée à une offensive générale sur tout le front. Les Ier et IIe corps d'armée avancèrent en Épire et capturèrent Moschopolis (29 novembre) Saranda (6 décembre), Argyrokastron (8 décembre) et Himara début décembre, occupant pratiquement la région que les Grecs appelaient « Épire du Nord ». Cette région faisait partie des régions considérées comme grecques par la population grecque et revendiquées par l'irrédentisme de la Grande Idée. Cela explique le refus dans les mois qui suivirent de les évacuer. Un dernier succès grec fut la prise de la très stratégique et fortifiée passe de Klissoura (Këlcyrë) le 10 janvier par le IIe corps d'armée. Mais l'hiver rigoureux, la supériorité italienne retrouvée par l'envoi de très nombreux renfort venus d'Italie et la mauvaise situation logistique des Grecs créèrent une impasse à la fin du mois de janvier.

Seconde offensive italienne et offensive allemande (mars 1941 - 23 avril 1941)

Il n'y avait alors en Europe que deux pays qui s'opposaient aux forces de l'Axe : le Royaume-Uni et la Grèce qui étaient alliés. Les Britanniques avaient réussi à fournir à la Grèce une aide aérienne limitée. Churchill avait à de nombreuses reprises proposé à Métaxas de lui envoyer des renforts d'infanterie, ce que le chef du gouvernement grec avait refusé : il craignait que cela provoquât l'Allemagne. À la fin de janvier 1941, après le décès de Metaxas, son successeur, Alexandros Korizis accepta l'aide d'un corps expéditionnaire composé principalement d'Australiens et Néo-Zélandais. Des mésententes entre les états-majors britannique et grec retardèrent le déploiement du corps expéditionnaire.

Malgré quelques actions locales, l'impasse continua étant donné que les deux ennemis étaient trop faibles pour lancer une attaque majeure. Malgré leurs victoires, les Grecs étaient dans une situation précaire du fait qu'ils avaient enlevé de leur frontière septentrionale des armes et des hommes afin de consolider le front albanais. Ils étaient alors trop faibles pour résister à une éventuelle attaque allemande qui se produirait à partir de la Yougoslavie.

Les Italiens, souhaitant obtenir un succès avant l'intervention de l'Allemagne, rassemblèrent leurs forces afin de lancer une nouvelle offensive au nom de code "Primavera" (Printemps). Dix-sept divisions furent rassemblées, opposées aux treize divisions grecques, et sous la supervision personnelle de Mussolini attaquèrent la passe de Klisura. L'offensive, s'enlisant à nouveau dans la boue et dans le sang, dura du 6 au 19 mars mais ne parvint pas à déloger les Grecs solidement retranchés.

À partir de ce moment, et jusqu'à l'intervention allemande, le statu quo s'installa, et les opérations diminuèrent des deux côtés.

Anticipant l'attaque allemande, les Britanniques et quelques Grecs préconisèrent un retrait de l'Armée d'Épire afin de ménager troupes et équipement en vue de pouvoir repousser les Allemands. Cependant, le sentiment national n'admettait pas que des positions si durement gagnées fussent abandonnées et une retraite face aux Italiens défaits eût été vécue comme une disgrâce. Ainsi, le gros des troupes grecques fut laissé loin dans les terres albanaises alors que les troupes allemandes approchaient. Finalement, avec l'avance rapide des Allemands, l'Armée d'Épire dut se retirer le 12 avril mais sa retraite fut coupée par les troupes allemandes et elle se rendit le 20. Le 23 avril, sur l'insistance de Mussolini, la cérémonie de reddition fut répétée afin d'y inclure des représentants italiens.

En six mois de combats contre les Grecs, l'armée italienne compta 154.172 soldats hors de combat dont 38.800 tués ou disparus et 115.000 blessés, gelés ou gravement malades. Face aux Italiens l'armée grecque déplora 120.000 pertes, dont 17.000 tués ou disparus et 102.000 blessés, gelés ou gravement malades ...

Pour les Italiens, l'occupation des Balkans par leurs troupes allait nécessiter la présence permanente d'une trentaine de divisions qui auraient été bienvenues sur d'autres fronts, comme en Afrique ou en Russie. L'échec de Mussolini contre la Grèce en octobre-novembre 1940 plaçait l'Italie sous la totale dépendance de l'Allemagne. Pour Mussolini, le rêve d'une "guerre parallèle" à celle de l'Allemagne s'était définitivement dissipé dans les montagnes d'Albanie !

L'auteur Dominique Lormier, comme dans la plupart de ses autres livres, à tendance à se laisser emporter dans des morceaux de bravoure qui trouvent plus leur place dans une collection d'ouvrages style "troupes de choc" que dans une étude historique dépassionnée et rigoureuse. Ses références se limitent à trois indications de sources, assez imprécises il faut l'avouer: Archives militaires italiennes Rome, Archives militaires allemandes Fribourg en Brisgau, Archives militaires grecques Athènes. Il cite cependant avec justesse le travail de David Zambon, Lignes de front 1900-2000, un siècle de guerre terrestre, mais oublie (volontairement ?) l'ouvrage du grec Costa de Loverdo. La Grèce au combat : De l'attaque italienne à la chute de la Crète, 1940-1941, dont il se sert pourtant à l'évidence !

00:11 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, italie, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, histoire, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 09 avril 2021

La dernière reddition: le 30 juin 1951, un groupe de soldats japonais dépose les armes sur l'île d'Anatahan

La dernière reddition: le 30 juin 1951, un groupe de soldats japonais dépose les armes sur l'île d'Anatahan

par Mirko Tassone

Ex : https://www.barbadillo.it/

Un portrait des Zanryū nipponhei, les résistants japonais, les retardataires, les stragglers, les Ghost Soldiers ou simplement les Resistors.

Ils les appelaient Zanryū nipponhei, les ultimes résistants japonais, les Stragglers, les Retarders, les Ghost Soldiers ou simplement les Résistants. De nombreux noms pour désigner un seul phénomène: celui des soldats japonais qui ont refusé de déposer les armes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le représentant le plus connu d'un groupe qui était tout sauf petit est sans doute Hiro Onoda, le lieutenant qui s'est rendu le 5 mars 1974 sur l'île philippine de Lubang. L'histoire de l'officier qui est resté "en service", malgré la fin de la guerre, n'est pas un cas isolé. Les précédents sont nombreux, mais l’un d’eux, en particulier, mérite d'être raconté pour au moins trois raisons. Premièrement, parce qu'il ne s'agit pas d'un seul soldat, mais d'un groupe; deuxièmement, parce que c'est la seule occasion où les Zanryū japonais incluent également une femme; troisièmement, parce qu'il représente la dernière reddition de la Seconde Guerre mondiale. Le cadre de l'histoire que nous allons raconter est Anatahan, une île de l'archipel des Mariannes passée sous contrôle japonais à la fin de la Première Guerre mondiale.

Vue aérienne de l'île d'Anatahan.