par Yohann Sparfell

Ex: http://www.in-limine.eu

Comme en ce qui concerne chaque objet de nos intérêts en ce monde néolibéral, nous avons fort souvent une vue superficielle de la géopolitique qui ne nous permet que de nous en faire une opinion, soit de ne l’aborder que superficiellement. À partir de ce moment, nous nous plaçons dans une posture intellectuelle visant soit à rationaliser les évènements liés aux rapports internationaux dans le but de tenter de suivre par là-même le mouvement général qu’ils engendrent (c’est-à-dire d’essayer d’en déduire une finalité et, conservant toujours un temps de retard, de tâcher d’en subir le moins possible d’inconvénients), soit d’en critiquer le bien-fondé afin de vouloir en nier la portée véritable et profonde par crainte de devoir réfléchir sur nous-même et nos prétentions idéalistes tout en immisçant le doute quant à nos nouvelles utopies globalistes (ce qui s’avère être en propre : nier la réalité). Dans le premier cas, nous avons tendance à faire de la géopolitique un simple instrument déductif de nos calculs stratégiques (restant à l’état de « mathématiques doctrinales » à l’écart du devenir du monde), dans l’autre cas, ou bien nous préférons nous désintéresser des orientations que prennent les rapports internationaux ou inter-civilisationnels et nous nous replions frileusement sur la prétendue supériorité de nos préjugés nationaux et doctrinaux mis au goût du jour de la postmodernité, ou bien nous nous contentons de dénoncer sa propension gênante à faire ressortir certains incontournables de l’homme en société qui entachent alors les lubies idéologiques prétendument progressistes.

Comme pour l’autorité, et bien d’autres concepts, tels que nous les entendons de nos jours, la superficialité de nos interprétations actuelles, parce que nous ne savons plus les confronter à l’expérience du fait que nous les maintenons à l’état d’abstractions, nous amènent à engendrer un dualisme qui n’aurait, pour une civilisation véritablement consciente de la complexité de la vie humaine, et enracinée entre le passé et le futur, pas lieu d’être. Comme pour le reste, notre propre interprétation de l’enracinement ne nous conduit pas à en faire un simple attachement à une terre mais l’expression même d’une proximité avec ces « choses » qui nous environnent et qui nous font autant qu’elles nous font. Le dualisme est bel et bien en notre époque le symptôme d’un éloignement consommé par rapport aux « choses » que nous pouvons alors décrire et éloigner de nous comme de simples objets. C’est-à-dire, en ce qui concerne la géopolitique, que nous pourrions faire comme si elle n’existait tout simplement pas, tout comme, à l’inverse, en faire un objet conceptuel outil de nos pulsions rationalisantes. Force est de constater aujourd’hui que nous ne sommes plus à même d’en comprendre les véritables enjeux, parce que nous ne savons plus la penser comme épreuve de la Réalité.

Penser la géopolitique, c’est tout d’abord en venir à admettre qu’elle est en vérité incontournable car étant une des principales façons par lesquelles nous pouvons aborder ces comportements (manières de porter ensemble, de pro-duire en commun) face aux « choses » qui structurent profondément nos espaces de vie. La géopolitique n’est tout d’abord qu’un mot, mais pour autant et de la façon dont il est composé (géo-politique), ce mot inspire vers l’un de ces comportements particuliers qui nous relie aux choses de notre espace, et à aucun autre. Ce mot évoque une vérité enfouie au plus profond de nos êtres que nous ne savons plus considérer dans toute sa primordialité et sa force. Nous sommes devenus sourds aux évocations qui émanent de la racine de nos existences et nous relient aux Autres, choses comme êtres, et nous préférons porter nos attentions aux murmures envahissants des idées et abstractions, ainsi qu’aux croyances, du moment qu’aucunes incertitudes ne viennent en troubler la rassurante position dominante. Alors, plutôt que de voir dans le mot géopolitique que le simple assemblage des mots « géographie » et « politique », il serait plus exact d’y voir le rassemblement de l’espace et d’un certain ordre singulier, du moins en rapport à la signification spirituelle de ces deux mots : espace et ordre. Que signifie alors ce rassemblement ? Que dans un espace que nous créons nôtre, nous y fondons « poétiquement » notre monde par la pensée dans ce qu’elle est de plus essentielle (au-delà de toute rationalisation). La géopolitique est donc un penser-le-monde.

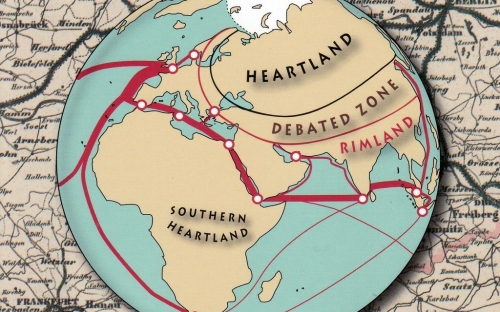

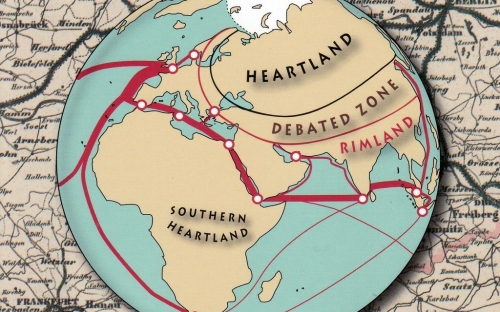

Or, penser le monde, c’est créer un espace en y intégrant les « lieux » singuliers à partir desquels nous pouvons y concevoir un ordre (en y intégrant les « choses » qui alors y acquièrent un sens et une existence propre en relation avec cet espace). Penser le monde, c’est créer donc spirituellement un espace où se rassemble le monde inférieur de la matière, le monde supérieur de l’harmonie cosmique, les hommes mortels et les dieux. C’est, en d’autres termes, donner du sens aux « choses » en fonction de notre sensibilité, en les intégrant à un espace au sein duquel elles acquièrent une « place » qui nous renvoie chacune à notre propre image, à notre être-au-monde. C’est-à-dire que les choses elles-mêmes pro-duisent (pro-duire - mettre en avant, faire voir) un espace délimitant ce rassemblement, celui du Quadriparti comme le disait Heidegger, dans l’horizon de l’entendement qu’elles font naître et dans l’étendue du symbolisme qu’elles inspirent aux créateurs/perpétuateurs d’un monde. Chaque « chose » répond alors à un besoin fondamental de sens et de délimitation, et l’ordre par lequel ce sens et cette délimitation se déploient dans l’espace ainsi créé est le but réel et fondamental du politique, comme expression en devenir perpétuelle d’une réelle démocratie, apparaissant de la recherche d’un équilibre entre les antagonismes qui s’y meuvent, et qui le meuvent. L’espace devient alors une géographie « spirituelle ». Et la géopolitique, la science sacrée de l’ordonnancement de l’espace.

Plus fondamentalement encore que du rapport entre grands espaces continentaux ou civilisationnels, la géopolitique nous parle donc du rapport intime entre nous-mêmes et notre espace de vie, entre nous et ce qui nous est propre, notre propriété (du latin proprius, prope : ce qui approche, ce qui touche). Elle nous parle de ce que Heidegger appelait l’ « habiter » le monde, soit une relation intime au monde. Car cet « habiter » est forcément singulier quel que soit l’espace en question, région, nation ou civilisation, qui en sont les aboutissements politiques, culturels et spirituels s’élevant graduellement d’une sensibilité charnelle à une volonté conquérante. L’ensemble des étants vivants comme inertes qui participent à la singularité de chaque espace, l’appréhension particulière du temps et des cycles qui y ont cours, l’aperception singulière de la marque symbolique des « choses », ainsi que notre soucis de nous inscrire en tant que mortels dans cet espace, font que notre habitation du monde, de notre monde, est chaque fois une épreuve artistique que nous mettons en œuvre grâce au politique (le politique, du grec πόλος – pôle, est la mise en œuvre d’un équilibre au milieu du mouvement de la diversité contradictoire au sein de la multitude – du grec πόλις – ville, cité ; nous pouvons, à ce propos, faire remarquer que la civitas gallo-romaine englobait d’ailleurs toute une contrée, à l’échelle du territoire gaulois qui y résidait et en avait fait leur espace vital).

Le politique est donc aussi être vue comme une « chose » agissante qui, par son action, intègre toutes les autres dans son jeu. Il les domine d’une certaine façon comme, par exemple, il domine (ou du moins le devrait) l’économie (du grec οἶϰος et νόμος – administration du domaine). De l’interprétation que l’on se fait du politique, de la façon dont nous en percevons, ou non, toute la subtilité (la manière délicate de dépasser les contradictions sans néanmoins s’efforcer de les nier), nous pouvons, ou pas, façonner (pouvoir créer) un monde à notre convenance (à notre sens commun, à ce dont on aboutit par accord commun – ici, s’accorder par l’esprit). Ce jeu de l’esprit doit forcément se situer au dessus de l’espace, au faîte de la Dimension, liant le ciel (πόλος – le Politique) et la terre (γῆ – la Gé-o). La géopolitique décrit donc l’aspect essentiel du politique par lequel, dans un espace donné et un lieu donné (un lieu géo-graphique, c’est-à-dire une terre que nous « décrivons » spirituellement, que nous contons poétiquement à partir de notre héritage commun), nous nourrissons un sens commun et nous élevons le Bien commun (qui ne saurait par ailleurs, malgré ce qu’en pensent certains, s’abstraire de la multitude d’où il apparaît, toujours transitoire, toujours en devenir comme cette multitude même).

La géopolitique est donc une dynamique portée vers la verticalité. Son être véritable ne saurait s’affirmer dans des prétentions à caractère universaliste qui toutes ont visé à épancher à l’échelle globale une civilisation, donc bien au-delà de son espace, ainsi que l’ont pratiqués les impérialismes occidentaux du XIXème et XXème siècle, ou comme le pratique encore l’hégémonisme étasunien. La géopolitique est l’ordonnancement d’un espace, celui d’un peuple, ou ensemble plus ou moins fédéralisé de peuples ayant su constituer au fil de l’histoire un Imperium civilisationnel, c’est-à-dire un espace mené par une Idée suprême. La géopolitique est, au fond, cette Idée qui cherche à s’enraciner dans la terre, elle est la concrétisation (le rassemblement avisé par lequel l’on croît ensemble), au sein d’un espace ainsi constitué, du lien entre le ciel et la terre, entre la pensée et l’humus. La géopolitique est une affirmation spirituelle enracinée dans les profondeurs de l’être, avant même que de représenter un type d’étude des rapports internationaux. Elle est une homologation de tout ce qui constitue un espace singulier, ce qui signifie qu’elle participe elle-même, en même temps qu’elle dit les choses qui rassemblent comme celles qui posent la distance, de la mise en œuvre des liens qui, en et hors la trame formant cet espace, lui donne sens et consistance, mais aussi cohérence.

Si nous nous en tenons à la géopolitique en tant qu’étude des rapports internationaux, nous ne pourrions prétendre que les contradictions et les incertitudes qui l’entourent, tel un halo angoissant nous occultant l’avenir, seraient susceptibles d’être résolues en nous enfermant toujours plus dans nos idéaux, c’est-à-dire en nous éloignant toujours plus de la réalité. Des rapports internationaux exigent une part importante de confiance, et en tout premier lieu, de confiance en soi ! Qu’est-ce que la confiance ? C’est tout bonnement se fier, avoir foi à l’endroit de ce dont, en commun, l’on s’engage pour l’affirmation de sa Puissance, mais dont il n’est possible d’en mesurer réellement les effets qu’en étant capable de réfléchir sur soi-même (et donc d’élucider les idées qui nous meuvent, ou de s’efforcer d’en faire, en quelque sorte, la généalogie pour parvenir à en maîtriser le cours et en amoindrir l’emprise spirituelle). Il s’agit donc là d’une disposition (toute intérieure, affective) de la volonté par laquelle l’on se place à une hauteur convenable de laquelle il nous semble possible de pouvoir dépasser la contradiction entre la chaleur de la croyance et la froideur du réel, et ce au travers de la créativité, de la justification, de la recherche incessante d’équilibre dans nos relations, ainsi que d’une lecture fine des situations par lesquelles pourront s’affirmer nos propres intérêts, ainsi, pensons-nous, que ceux de nos partenaires. Un peuple ou une civilisation qui engage des relations internationales doit donc faire preuve de force morale et spirituelle au travers de laquelle ils acquièrent une verticalité apte à leur assurer du succès dans ces relations. La confiance qui lie un peuple ou une civilisation à sa terre et à son espace ne peut que nourrir cette force, mais seulement si ce peuple ou cette civilisation se donne véritablement les moyens de faire retour à soi, ou en d’autres termes s’ils s’interrogent sur la nature de cette confiance et de ce qu’elle implique pour eux-mêmes, pour leur environnement, comme pour les Autres. La géopolitique est une science qu’il ne serait donc pas inopportun par les temps qui courent d’inoculer à une Europe en proie aux doutes sur elle-même. Mais surtout, un savoir expérimental par lequel l’on prend conscience que l’Idée même, le Grand paradigme comme le nomme Edgar Morin, n’échappe nullement au devenir, qu’elle ne saurait tenter de se figer éternellement sinon à détruire la force même d’une civilisation, et sa Puissance.

Yohann Sparfell

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Sommaire :

Sommaire :