vendredi, 08 décembre 2023

Bleiz, bleiz ! Au loup !

Bleiz, bleiz ! Au loup !

Catherine Blein

Source: http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2023/12/0...

Eleveur-Ecolo-Veneur-Mère à chien tout à la fois.

Le voilà revenu, cet animal qui a tant effrayé nos ancêtres des campagnes.

Depuis 1992, le loup, qui se cantonnait depuis cent ans dans le nord de l'Italie, certains coins d' Espagne et au cœur des Balkans, a fait son grand retour en France, dans le massif du Mercantour. Il a ensuite migré un peu partout dans notre pays et l'on dénombre six loups vus en Bretagne. Criera-t-on bientôt « bleiz, bleiz » dans nos villages !?

Et ce retour, est-ce un bien, est-ce une folie ? Le loup est-il revenu de lui-même, comme le disent les écolos, ou bien a-t-il été réintroduit par l'homme , comme l'affirment les nombreux témoignages du bon peuple de la ruralité à qui rien n'échappe?...

Les deux questions sont importantes. Dans l'absolu, le rôle des prédateurs naturels est capital dans l'équilibre et la bonne santé de la biodiversité, flore et faune confondues.

Le parc de Yellowstone aux Etats-Unis a dû, après avoir laissé éradiquer le loup par les chasseurs locaux, le réintroduire.

N'ayant plus de prédateurs, les wapitis s'étaient considérablement développés et leur nombre avait littéralement dévasté les prairies naturelles, détruisant par là toute la flore nécessaire à l'alimentation de toute une petite faune, et provoquant un déséquilibre préjudiciable à la vie naturelle tout simplement.

De plus, n'étant plus chassés, les wapitis devenaient trop sédentaires ce qui accentuait le phénomène de surpâturage destructeur.

J'ajouterai aussi que, n'étant plus chassés « de façon naturelle »(détail capital!), ces animaux perdaient, au fil des générations, la connaissance innée des ruses de survie propres aux animaux sauvages et qu'ils doivent sans cesse mettre en pratique pour échapper à leurs poursuivants. C'est ainsi qu'une espèce dégénère.

En vingt ans, le retour du loup à Yellowstone a rétabli l'équilibre nécessaire à l'épanouissement de toute vie, petite ou grande, indispensable à l'équilibre naturel. Les wapitis, trop nombreux, trop gras, trop sédentaires et destructeurs de prairies ont vu leur nombre régresser de façon positive et sont redevenus les proies vives et aux aguets qu'ils doivent être, et la petite faune des prairies ainsi renaissantes, mulots, musaraignes, papillons, insectes, a fait sa réapparition afin de combler les maillons manquants de la chaîne alimentaire.

Le rôle du prédateur est donc indispensable pour le bon équilibre de toute la faune sauvage.

Bien sûr, il n'en va pas de même concernant les animaux d'élevage qui n'ont, eux, qu'un seul et éternel prédateur : l'homme et son couperet.

Pour ceux-là, animaux comme éleveurs, le loup n'est qu'inconvénient.

D'autant qu'une réalité semble se faire jour qui n'est pas très rassurante.

Le loup aurait muté, il s'est hybridé avec le chien errant.

Au Moyen-age, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, le loup était un loup, 100% loup, car les chiens errants étaient très peu nombreux. Le loup gardait donc ses caractéristiques de loup : la louve n'avait qu'une seule portée de 4 à 6 louveteaux par an, le loup attaquait pour se nourrir et il craignait l'homme.

Avec la modernité et l'engouement pour le chien, le nombre de canidés a explosé et ouvert la voie à l'hybridation. Le loup-chien a ainsi acquis les caractéristiques du chien : la femelle a deux portées de 6 à 12 chiots par an, le loup-chien attaque pour le plaisir seul de tuer comme le fait le chien errant, et il craint beaucoup moins l'homme.

Il est aisé de comprendre les conséquences de cette hybridation, et c'est sans doute la raison pour laquelle les attaques d'animaux de compagnie et de gros animaux jadis ignorés par le loup sont de plus en plus fréquentes (poneys, veaux et chiens notamment, laissés agonisant et non dévorés).

Il semble que cette hybridation touche les patous eux-mêmes, ces chiens nés pourtant pour défendre le troupeau du loup. Les produits de cette hybridation sont beaucoup plus robustes et plus grands que le loup classique, ce qui, bien évidemment, ne peut que renforcer la crainte des éleveurs.

D'après les études menées sur le terrain, tous les loups italiens, depuis les années 70, seraient bel et bien hybridés !

Quel est, aujourd'hui, le statut du loup ? Depuis 1993, le loup est une « espèce protégée », un arrêté le concernant ayant été ajouté à la liste des espèces protégées par la Convention de Berne.

Mais cet ajout n'est à prendre en considération que dans le cas d'un « retour naturel » du loup.

Et c'est là que le bât blesse et que le conflit est ouvert: les associations écolos affirment que le loup est revenu naturellement, grâce à la reforestation, les braves gens du Mercantour et d'ailleurs affirment, eux, avoir assisté de loin à des lâchers de loups endormis dans des cages, et précisent que s'emparer d'une portée de louveteaux pour la faire grandir en enclos est chose aisée...

On comprend parfaitement les motivations des associations écolos, grands défenseurs du loup, qui souhaitent, in fine, interdire toute forme de chasse, laissant « la nature se débrouiller toute seule ».

On comprend aussi celles des éleveurs qui ont vu près de 13 000 attaques de leurs animaux l'an passé, et on comprend aussi très bien celles du péquin moyen qui n'a pas du tout envie de perdre son poney ou son Labrador dans l'histoire!

Connaissant les associations écolos et ce dont elles sont capables, je pense pour ma part que le loup a été réintroduit, comme l'ours dans les Pyrénées et que les écolos mentent pour arriver à leurs fins. Ce ne sera pas la première fois..

Le loup est un animal magnifique pour lequel j'ai une grande estime : il est beau, noble et courageux, il est fidèle à sa femelle et il a le sens de la famille, ce qui lui confère, à mes yeux, une part d' « anima ».

Mais l'animal nouveau, né par la faute de l'homme qui abandonne ou laisse divaguer ses chiens, ne m'inspire guère confiance et j'attends de voir les écolos des beaux quartiers de Paris détaler quand l'hybride fera son apparition dans le bois de Boulogne.

Retour naturel ou pas, il est dommage de devoir à nouveau « tirer » des loups comme des lapins, pour protéger les brebis, poneys ou vaches, ce que je trouve indigne de lui.

Il est en effet un prédateur quasi « naturel » car il chasse comme les loups, c'est le chien de Vénerie.

Oublions les rêves anti-chasse des écolos, qui sont incompatibles avec le développement humain et son emprise malheureusement trop grande sur la nature et, puisque le loup est de retour et devra être régulé, laissons faire la Vénerie Française, la seule, la vraie, afin de conserver un équilibre salutaire de la faune sauvage et de la vie naturelle.

15:19 Publié dans Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : loup, écologie, faune |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le capitalisme woke

Le capitalisme woke

par Matteo Bortolon

Source: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/26884-matteo-bortolon-capitalismo-woke.html

Carl Rhodes : Woke Capitalism - Hox Corporate Morality Is Sabotaging Democracy (Capitalisme woke. Comment la morale des entreprises menace la démocratie), Fazi, 2023.

Carl Rhodes : Woke Capitalism - Hox Corporate Morality Is Sabotaging Democracy (Capitalisme woke. Comment la morale des entreprises menace la démocratie), Fazi, 2023.

Le capitalisme est-il devenu "de gauche" ? Ce qui semble être un paradoxe, plutôt qu'une provocation, est une question au cœur d'un texte (C. Rhodes, Capitalismo woke, Fazi 2023) d'une grande actualité, et peut-être même d'une anticipation par rapport au débat italien et européen qui ne manquera pas d'émerger. Il se concentre sur un phénomène typiquement américain, qui ne semble pas encore avoir touché de manière significative le Vieux Continent, à savoir l'attitude des entreprises à soutenir des causes progressistes telles que l'environnement, les causes LGBT, l'antiracisme, les droits de la femme, etc.

En un peu plus de 300 pages, le livre décline le sujet en 13 chapitres, qui peuvent être lus presque indépendamment les uns des autres; le premier d'entre eux expose la question en termes généraux, et chacun des chapitres suivants la précise et l'enrichit à partir d'exemples concrets.

L'élément central de référence est le terme woke, dont l'auteur fournit une illustration essentielle mais complète : comme décrit dans le troisième chapitre (The Flipping of Being Woke), le mot (qui signifie littéralement "éveillé" ou par extension sémantique "conscient") dans son acception politique tire son sens d'un discours de Martin Luther King et du milieu du mouvement des droits des Noirs aux États-Unis, mais a été rendu célèbre au-delà de ce milieu par la chanteuse soul Erykah Nadu (photo, ci-dessous) en 2008, jusqu'à ce que le mouvement Black Lives Matter le consacre en 2013 comme un mot-clé du progressisme contemporain.

Par la suite, réveillé d'un terme fortement connoté dans un radicalisme social (antiracisme mais aussi anticapitalisme, anti-impérialisme, etc.), il a connu un glissement sémantique pour désigner une focalisation quelque peu hypocrite et ostentatoire sur des causes progressistes à la mode telles que le racisme, le changement climatique, l'égalité des femmes, et d'autres encore.

En fin de compte, le terme a été utilisé davantage par ses détracteurs que par ses partisans, dans un sens presque totalement dissuasif, indiquant une démonstration de vertu morale dans de telles directions, ce qui a donné lieu à la bataille culturelle sur le "politiquement correct".

Le thème central du livre concerne le fait que de nombreuses entreprises américaines (avec quelques excursions dans le contexte australien) ont adopté de tels thèmes et font de l'activisme dans ce sens, fournissant une galerie colorée d'exemples: du riche PDG de BlackRock tonnant contre l'injustice sociale, à la publicité antiraciste de Nike; de Gillette (une entreprise de lames de rasoir) vantant la "masculinité toxique", au soutien de diverses entreprises au référendum australien de 2017 sur le mariage entre personnes de même sexe. Il ne s'agit pas d'exemples isolés: "parmi les entreprises, en particulier les entreprises mondiales, il y a une tendance significative et observable à se réveiller" (à embrasser les causes woke) (p. 32), à tel point que "selon le New York Times, le capitalisme woke [...] a été le leitmotiv de Davos 2020".

De toute évidence, l'attitude à l'égard de ce type d'activisme sera similaire à l'attitude à l'égard des questions elles-mêmes : généralement bienveillante dans le monde progressiste et violemment rejetée dans le monde conservateur. Selon de nombreux commentateurs de la droite culturelle, les entreprises seraient victimes d'un programme progressiste qui saperait le capitalisme: "les grandes entreprises sont devenues le principal gardien culturel de la gauche"; "la gauche culturelle a pris le contrôle des bureaucraties des entreprises américaines" (deux commentateurs cités aux pages 15 et 16).

Outre leur aversion pour la substance même de ce programme, ils avancent l'argument selon lequel les dirigeants d'entreprise n'ont pas le droit d'affirmer un point de vue en faisant usage de l'influence économique qu'ils peuvent exercer - qu'ils devraient se contenter de faire leur travail sans déborder sur la politique. Cet argument n'est pas dépourvu de force de persuasion, bien qu'il faille dire, en passant, que cette position fait preuve d'un certain degré d'hypocrisie: il ne semble pas qu'il y ait jamais eu beaucoup de protestations de ce côté-là de la politique lorsque des industriels réactionnaires tels que les frères Koch ont soutenu et arrosé d'argent diverses réalités religieuses conservatrices ou anti-environnementales appartenant au Parti républicain.

Puisque le sous-titre du livre laisse déjà entrevoir sa position très critique ("How corporate morality threatens democracy"), il convient de préciser que l'auteur, l'Australien Carl Rhodes, n'est pas un conservateur ou un réactionnaire. Dans sa précieuse récapitulation du développement de Black Lives Matter (pp. 46-55), il tient des propos élogieux à l'égard de ce mouvement, identifiant ses racines dans les mobilisations de M. L. King dans les années 1960, et ne ménage pas ses critiques à l'égard de ceux qui l'attaquent à partir de positions identitaires: "pour la droite anti-Woke, la liberté d'expression se traduit par la liberté d'attaquer ceux qui ne sont pas d'accord avec elle".

Pourtant, sa position à l'égard du capitalisme woke est tout aussi, sinon - paradoxalement - plus critique et négative que celle des conservateurs.

Pourtant, sa position à l'égard du capitalisme woke est tout aussi, sinon - paradoxalement - plus critique et négative que celle des conservateurs.

Parmi les détracteurs, il y a essentiellement deux arguments en vogue. Selon le premier, une entreprise n'a que le devoir de faire du profit et ne devrait pas moraliser ou promouvoir un programme politique particulier - non pas parce qu'il est injuste de profiter de son pouvoir économique pour promouvoir ses propres opinions, mais pour détourner l'énergie de son objectif premier. La seconde mise sur l'instrumentalisation d'une telle posture: elle ne serait qu'un prétexte pour redorer son image - le fameux greenwashing sur les questions écologiques, par exemple. Bien sûr, on trouve différentes versions de ces deux lignes d'attaque mélangées - l'accusation d'hypocrisie et d'incohérence notamment est toujours très efficace, et il est facile de stigmatiser le VIP qui se rend avec son jet privé au sommet contre le réchauffement climatique.

En résumé, selon la première critique, les woke executives seraient trop peu capitalistes, notamment parce qu'ils risquent de faire moins de profit; pour la seconde, ils le seraient, mais de manière trompeuse et incohérente, en utilisant les idéaux comme un simple marketing.

Pour l'auteur, la première objection est à rejeter absolument: les entreprises qui ont fait preuve d'un activisme woke plus prononcé n'ont pas vu leurs bénéfices s'effondrer, mais ont au contraire consolidé, voire renforcé, leur position sur le marché. Ceci en tenant compte du fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un positionnement d'image à coût nul (publier des communiqués avec ses positions et envoyer des cadres faire des déclarations a un coût nul bien sûr) mais aussi de contributions concrètes - nous parlons de millions de dollars pour ces causes. Or, le retour sur image permet non seulement de couvrir les coûts mais aussi d'augmenter les profits.

Ceci nous amène à la deuxième critique, que Rhodes analyse en allant au-delà de l'accusation quelque peu superficielle de mauvaise foi ou d'hypocrisie, mais en jetant un regard sur la logique interne de l'entreprise. Les deux modes d'approche de l'entreprise qu'il examine sont la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) et le mécénat des riches.

Le premier de ces principes rappelle aux dirigeants qu'ils doivent prendre en compte dans leurs décisions les effets sur l'ensemble des parties prenantes concernées. Il faut donc tenir compte des consommateurs, des travailleurs, des fournisseurs, etc. afin d'assurer leur bien-être ainsi que celui des propriétaires. Cela semble contredire le caractère central de la primauté de l'actionnaire. L'auteur montre comment cette notion - selon laquelle le premier devoir et le premier objectif de l'entreprise est de produire des profits pour eux, précisément - s'est infiltrée dans la recherche universitaire dans les années 1970 et a explosé dans la culture d'entreprise en 1983, conformément au dessein des gouvernements néolibéraux de Thatcher et de Reagan de faire de chaque individu un capitaliste. Mais en réalité, puisque l'objectif est de laver le blâme que l'entreprise s'attire en poursuivant uniquement les profits, la RSE peut être considérée non pas comme une atténuation des intérêts des actionnaires, mais comme une meilleure stratégie pour la protection à long terme des actionnaires, en évitant les boycotts, la publicité négative, les représailles juridiques et ainsi de suite.

Le mécénat philanthropique des riches, dont la principale référence est Andrew Carnegie et son essai L'Évangile de la richesse, est similaire. Il s'agit, dans ce cas, d'utiliser une certaine partie de sa fortune en faveur d'œuvres socialement utiles - surtout de nature culturelle, à l'époque du magnat (comme les bibliothèques ou les musées) ; une sorte de stratégie politique pour éviter que la recrudescence des inégalités ne cède la place au socialisme, en donnant un semblant d'harmonie entre les riches et les pauvres. Cette forme, si elle semble bien désuète dans son mode 19ème-début du 20ème siècle (marqué par un paternalisme bien déphasé), survit aujourd'hui dans les fondations financées par l'oligarchie qui accordent des bourses ou d'autres types de subventions; et c'est précisément l'une d'entre elles, la Fondation Andrew Mellon qui, à l'été 2020, a annoncé une forte priorité "sur la justice sociale sous toutes ses formes".

Le mécénat philanthropique des riches, dont la principale référence est Andrew Carnegie et son essai L'Évangile de la richesse, est similaire. Il s'agit, dans ce cas, d'utiliser une certaine partie de sa fortune en faveur d'œuvres socialement utiles - surtout de nature culturelle, à l'époque du magnat (comme les bibliothèques ou les musées) ; une sorte de stratégie politique pour éviter que la recrudescence des inégalités ne cède la place au socialisme, en donnant un semblant d'harmonie entre les riches et les pauvres. Cette forme, si elle semble bien désuète dans son mode 19ème-début du 20ème siècle (marqué par un paternalisme bien déphasé), survit aujourd'hui dans les fondations financées par l'oligarchie qui accordent des bourses ou d'autres types de subventions; et c'est précisément l'une d'entre elles, la Fondation Andrew Mellon qui, à l'été 2020, a annoncé une forte priorité "sur la justice sociale sous toutes ses formes".

Ces deux formes de "redistribution par le haut", outre les impacts positifs indéniables qu'elles peuvent certainement avoir sur leurs bénéficiaires directs, prêtent le flanc à la critique quant à leur sincérité ou leur pertinence pour la société dans son ensemble: les limites de telles orientations seront logiquement qu'elles ne peuvent remettre en cause la base du profit, devant se limiter à la voie étroite de la compatibilité avec elle.

Ces critiques touchent tout autant le capitalisme sauvage. Il est facile de voir comment, parmi les thèmes d'une telle entreprise, il y a une sélection forcée déterminée par les intérêts dominants : nous n'avons pas encore vu les grandes entreprises prendre position contre l'évasion fiscale, parce qu'elles sont les premières à la pratiquer.

Cependant, Rhodes ne se contente pas de stigmatiser une forme d'instrumentalité ou d'incohérence, mais va plus loin dans le noyau dur de son argumentation. Tout d'abord, il considère qu'il s'agit d'une forme d'exploitation supplémentaire.

Dans le chapitre décrivant le positionnement de la National Football League (NFL) contre le racisme, un parallèle convaincant est suggéré: 70% des joueurs de la NFL sont afro-américains, mais les équipes sont toutes détenues par des Blancs; après une longue tradition d'exploitation commerciale des dons physiques des Noirs, on assiste aujourd'hui à la cannibalisation de leurs luttes. En effet, après avoir exclu d'importants joueurs pour s'être agenouillés au lieu de chanter l'hymne national avant les compétitions en signe de protestation contre les brutalités policières, la NFL a introduit en juillet 2020 la chanson Lift Every Voice and Sing, considérée comme l'une des expressions les plus élevées du radicalisme noir, avant chaque match. Symboles et slogans sont ainsi exploités - quand le vent tourne - pour refaire leur image tout en continuant à faire des profits.

Mais ce n'est pas tout. L'auteur, citant le constitutionnaliste John Whitehead (p. 20), voit dans le capitalisme woke une manière pour les grandes entreprises de remplacer le gouvernement démocratique, en régressant vers une forme de néo-féodalisme. Et elles le font de la manière suivante: dans le contexte de l'incapacité de l'administration Trump à apporter des réponses convaincantes à des problèmes tels que la violence policière et le contrôle des armes à feu, elles s'érigent en nouvelles "références morales". Comme le dit sinistrement le président de la Fondation Ford, face aux déséquilibres sociaux, "au milieu de la tempête, la voix la plus claire a été celle des entreprises". Les PDG de General Motors et de Wal-Mart "prennent le risque de dire la vérité au pouvoir".

Certains des passages cités font vraiment frémir: les représentants des plus grandes entreprises d'un pays qui est universellement considéré comme une corporatocratie font appel à leur responsabilité morale pour adopter une position éthique face aux maux qui frappent la société. Cela rappelle ce qu'on appelle la "capture oligarchique", le processus par lequel le monde des affaires parvient à contrôler des institutions nominalement dédiées au bien public afin de servir ses propres intérêts. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes structures symboliques émancipatrices qui sont colonisées et exploitées.

Sans parler du fait que le panorama du vide décourageant de la politique face aux problèmes sociaux a été essentiellement créé par les entreprises elles-mêmes, corrompant les sujets et prenant le contrôle des appareils, vampirisés par les différents lobbies. C'est précisément pour cette raison que le populisme identitaire de Trump et d'autres comme lui à travers le monde a vu le jour.

L'auteur suggère à cet égard de "devenir woke to woke capitalism", en se référant à l'étymologie originelle du terme: être conscient que les échecs sociaux ne seront pas résolus par lui, mais exacerbés, parce qu'ils sont promus par les mêmes sujets qui les ont déterminés.

Il reste à savoir dans quelle mesure ce texte s'adresse aux Européens et aux Italiens en particulier. Il se peut qu'il arrive chez nous, comme beaucoup de modes venues d'outre-Atlantique. L'auteur ne pense pas que cela se produira, du moins sous ces formes, parce que le contexte social est profondément différent et qu'un processus d'adaptation serait difficile. Mais il faut souligner que quelque chose de similaire est déjà en cours sur le Vieux Continent: ce ne sont pas les entreprises qui deviennent directement la source du verbe moralisateur, mais les appareils bureaucratiques qui sont l'expression directe des pressions des lobbies et de la technocratie: les organes de la Commission et de la BCE. En fait, si nous pensons à la façon dont ils agissent sur la question du changement climatique, nous avons un exemple parfait de la capture oligarchique d'une question qui était autrefois le patrimoine des groupes radicaux ou anticapitalistes afin de la tourner à l'avantage du profit privé ou, en tout cas, de la jouer dans le lit de procuration des instruments de marché. Ici aussi, la suggestion de Carl Rhodes de garder la barre droite et de ne pas se laisser abuser en se concentrant sur les vrais problèmes sociaux (p. 267) semble convaincante ; mais l'auteur préférerait dire: gardez à l'esprit les nœuds structurels, c'est-à-dire les mécanismes d'accumulation des profits, l'abaissement des salaires et l'agenda de privatisation et de libéralisation préconisé par la hache de la centralité de la concurrence dans le droit européen qui écrase le constitutionnalisme démocratique.

13:23 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : capitalisme, capitalisme woke, captation oligarchique, définition, wokisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le patriarcat est dépassé, la guerre des sexes est ouverte

Le patriarcat est dépassé, la guerre des sexes est ouverte

Giulia Bertotto s'entretient avec Andrea Zhok

Source: https://www.sinistrainrete.info/societa/26877-andrea-zhok-il-patriarcato-e-superato-la-guerra-tra-i-sessi-e-in-atto.html

Andrea Zhok, professeur de philosophie morale à l'université de Milan, collabore avec de nombreux journaux et magazines. Parmi ses ouvrages les plus récents, citons : "Critique de la raison libérale" (2020), "Au-delà de la droite et de la gauche : la question de la nature humaine", publié par la courageuse maison d'édition Il Cerchio, qui a également publié "La Profana Inquisizione e il regno dell'Anomia" (L'inquisition profane et le règne de l'anomie). Sur la signification historique du politiquement correct et de la culture woke" (2023).

Dans ce dernier essai, agile mais très dense, doté d'une force critique extraordinaire, il explique comment le pouvoir de censure, autrefois détenu par les institutions ecclésiastiques, est aujourd'hui l'apanage du mouvement libéral (gauchiste), notamment américain, qui conditionne également notre système catégoriel et de valeurs.

Cette "attitude d'inspection policière du langage", explique-t-il, est née dans la sphère académique pour ne pas heurter une minorité opprimée, et repose sur un détachement intellectuel majeur par rapport au registre et au langage populaires. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de forme, car les mots sont chargés ontologiquement et parce que les transgresseurs du commandement politiquement correct sont rendus incapables de participer au débat public sur des questions aussi fondamentales que "l'éducation, la famille, la structure de la société, la procréation, l'affectif, la nature humaine et l'histoire". Ainsi, la défense des catégories lésées devient rapidement un instrument de diffamation à l'encontre de quiconque veut contester le dogme de la victime.

Dans la société de l'Inquisition profane, "il n'y a proprement aucune valeur, mais une seule dévalorisation: la violation de l'espace d'autrui".

Il ne s'agit pas de morale individuelle (la seule valable pour les libéraux), mais de celle que l'on retrouve dans l'étymologie du terme mos : Zhok dénonce que sans valeurs partagées, il y a désintégration cognitive, émotionnelle et morale de la société. Sans morale entendue dans le sens que l'auteur récupère, c'est-à-dire le comportement collectif et la coutume, nous ne nous reconnaissons plus en tant qu'espèce humaine : c'est la véritable extinction qui nous menace avec le néolibéralisme woke.

* * * *

Professeur Zhok, dans les premières pages de votre dernier livre, vous expliquez que des mouvements comme l'antipsychiatrie ou le féminisme naissant avaient toutes les raisons de lutter contre les discriminations et les stéréotypes (terme cher à l'Inquisition profane) mais que, dans une deuxième phase de leur combat, ils ont dégénéré et leurs revendications sont devenues des tentatives de démolition des différences biologiques, tentatives que vous appelez "fluidification catégorielle". À qui profite donc ce travail de démolition éthico-linguistique ?

Comme le dit un vieil adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Souvent, les mouvements qui ont eu de mauvais effets avaient des origines nobles, justifiées et bien intentionnées. C'est le cas du mouvement dit "antipsychiatrique" des années 1960 et du féminisme. Dans ces deux cas, le processus de dégénérescence s'est produit avec l'alliance involontaire qui a été établie à un certain moment avec le néolibéralisme. Cette alliance est née de la défaite historique des revendications de 68. De ces multiples revendications, souvent très idéalistes, il ne restait que les aspects qui pouvaient être conciliés avec l'influence renouvelée du libéralisme - qui était resté à l'arrière-plan pour l'essentiel depuis 1914.

Le nouveau libéralisme des années 1970 a séparé la composante sociale de la composante libertaire dans l'héritage des mouvements de 68. La dimension sociale, communautaire et coopérative disparaît totalement, tandis que la composante libertaire est mobilisée, lui donnant l'interprétation typiquement libérale, où la liberté est l'opposition pure et simple à toute contrainte et à toute limite (la "liberté négative"). C'est ainsi que des instances nées pour répondre à des problèmes précis et concrets sont devenues des théories générales abstraites : l'antipsychiatrie s'est transformée en une tendance à détruire le paradigme même de la normalité mentale, tandis que le féminisme s'est transformé en une forme de déclaration de guerre perpétuelle contre la famille et le sexe opposé.

Le paradigme du wokisme est un bourbier de contradictions : normalisation des pathologies et pathologisation de la famille, liberté sexuelle ostentatoire mais politisation exagérée de la sexualité, respect radical de la nature alors que l'idée de nature humaine est rejetée. Êtes-vous d'accord ?

Le paradigme du wokisme est contradictoire mais ne souffre pas de ses contradictions car son point de départ est déjà fondamentalement irrationaliste. A l'origine, ce paradigme repose principalement sur une lecture des revendications politiques du postmodernisme français, qui remet fondamentalement en cause l'idée même de rationalité humaine, perçue comme une cage catégorielle. Le postmodernisme s'est exprimé sous des formes philosophiquement contestables mais dignes, comme l'anti-essentialisme, la réduction du naturel au culturel, le subjectivisme... Mais une fois franchie la sphère académique, ces positions se sont très vite transformées en un irrationalisme générique, qui s'imaginait "révolutionnaire" parce qu'il "brisait les limites", alors qu'il n'était que la mouche du coche des expressions les plus dégradées de la liquéfaction capitaliste.

Quelle est la part de l'inconscient dans le "politiquement correct" ?

Vous écrivez à propos de l'identité sexuelle "mais une société harmonieuse doit-elle vraiment être une société qui supprime les différences identitaires internes en tant que signes avant-coureurs possibles d'oppression et de conflit ?" et vous utilisez une métaphore très concrète expliquant que ce serait comme arracher les dents de tout le monde parce que quelqu'un pourrait mordre. L'illusion de contrôler le mal en réprimant les différences (entre le sain et le pathologique, l'homme et la femme, entre les ethnies). Quelle est la part d'ingéniosité et de rentabilité et quelle est la part d'inconscience dans ce mécanisme de défense contre la violence ?

Ce mécanisme de défense est extrêmement primitif, je ne dirais donc pas qu'il est ingénieux, mais sa nature très élémentaire le rend puissant et capable d'être appliqué dans des directions très différentes. Dans tout conflit, il y a toujours une diversité entre les entités en conflit. La réponse primitive, enfantine, la plus immédiate est de penser à abolir le conflit en abolissant la diversité des entités en conflit. Par exemple, s'il y a un conflit entre riches et pauvres, la réponse primitive peut être: égalisons de force tous les revenus et tous les biens et le conflit sera résolu. En effet, cette idée a toujours été considérée comme attrayante dans sa simplicité, et ce n'est que lorsqu'elle a été exprimée concrètement que l'on s'est rendu compte à quel point elle était socialement dysfonctionnelle.

La même primitivité peut être observée dans le cas des différences sexuelles, qui existent en tant que résultat naturel et ont passé l'épreuve de l'évolution parce qu'elles permettent une complémentarité féconde. Mais bien sûr, la complémentarité qui pouvait fonctionner dans une société de chasseurs et de cueilleurs n'est pas la même que celle qui peut fonctionner dans une société agricole, qui n'est pas la même que celle qui peut fonctionner dans une société industrielle moderne.

Les solutions sociales ne sont pas toutes faites, et les trouver à travers l'histoire de l'humanité est toujours une entreprise qui coûte des efforts et demande de l'ingéniosité. Malheureusement, la modernité néolibérale a perdu la capacité de gérer la complexité sociale et nourrit des solutions simplificatrices, qui ne cherchent pas une nouvelle complémentarité mais un simple effacement de la diversité.

L'Inquisition profane a ses hérétiques et ses saints. Elle explique comment la victimisation d'un groupe est fonctionnelle pour légitimer le tribunal du politiquement correct à lancer des anathèmes séculaires et des condamnations médiatiques. La victimisation automatique des femmes ne les rend-elle pas paradoxalement moins émancipées, déjà accablées, déresponsabilisées, privées de leur possibilité d'affirmation sociale et professionnelle ?

En effet, la tendance à la victimisation du féminin est souvent combattue par de nombreuses femmes qui se sentent, à juste titre, rabaissées par ce mécanisme. L'idée de "quotas réservés" ("quotas roses"), par exemple, laisse souvent un arrière-goût désagréable, comme s'il s'agissait d'aider quelqu'un qui, autrement, ne pourrait pas s'en sortir tout seul.

Mais même dans ce cas, le monde est d'une complexité qui dépasse toute réponse simpliste. Dans certains cas, par exemple en ce qui concerne l'employabilité dans le secteur privé (et par conséquent les niveaux de salaire), les femmes ont souvent un désavantage potentiel, lié au fait qu'elles sont considérées comme "à risque de grossesse" et donc comme une charge potentielle pour l'entreprise. Il s'agit là d'un fait objectif et d'un problème réel, qu'un État digne de ce nom devrait traiter sur le fond. Au lieu de cela, le problème est abordé de manière tout à fait erronée si on l'aborde de manière idéologique, moraliste, comme s'il s'agissait d'une "discrimination masculine" ou d'un problème similaire. Ces interprétations ouvrent d'une part un espace à la victimisation, qui peut être psychologiquement réconfortante pour certains, mais laissent d'autre part tous les problèmes intacts, ne faisant qu'éveiller le ressentiment et alimenter le conflit entre les sexes.

Giulia Cecchettin, controverse et instrumentalisation entre patriarcat et féminisme

À la lumière de ce qui a été dit jusqu'à présent, nous pouvons parler d'un cas atroce qui a défrayé la chronique, le meurtre de Giulia Cecchettin, qui, comme toujours, a polarisé le discours public italien (avec des instrumentalisations obscènes) entre ceux qui en attribuent la cause au patriarcat et ceux qui l'attribuent à la maladie mentale. Dans votre livre, vous abordez les deux aspects, la psychopathologie de l'individu et les dynamiques collectives (Jung a en effet parlé de l'inconscient collectif). Et si les deux avaient un champ d'interaction permanent ? Selon vous, les féminicides généralisés sont-ils dus à l'héritage du patriarcat ou à la perte de valeurs ?

En préambule, je tiens à préciser que je ne parle jamais de cas particuliers, qui nécessitent une analyse détaillée des personnes impliquées, des circonstances, etc. pour être traités. Il va de soi que tout acte de violence, et a fortiori tout meurtre, doit être condamné avec la plus grande fermeté. Mais ce n'est jamais là que se jouent les désaccords. Ce que je pense, c'est que le fait de poser la question du "féminicide" comme une question d'urgence est entièrement une construction médiatique, une construction qui s'inscrit dans les tendances culturelles dégénératives que j'examine dans le livre. Cette conviction, pour être correctement argumentée, nécessiterait une longue discussion. Je me limiterai ici à quelques considérations simples.

L'analyse de ces événements tend systématiquement à effacer les données primaires établies, afin d'habiller le tout de grandes théories moralisatrices et confuses (les "fautes du patriarcat"). Non seulement cela n'aide pas à résoudre quoi que ce soit, mais cela cause des dommages sociaux, en augmentant la suspicion mutuelle et la guerre entre les sexes.

Le premier fait à retenir est si banal qu'il est presque gênant de le rappeler. Le fait que les hommes aient davantage recours à la violence physique que les femmes ne nécessite pas d'explications culturelles complexes. Il suffit de connaître le fonctionnement de certains facteurs physiologiques bien connus. Que les hommes aient, en moyenne, une plus grande propension à transformer la colère en violence physique et qu'ils aient, en moyenne, une plus grande force physique sont des faits évidents, connus depuis des millénaires, et dont nous connaissons aujourd'hui très bien les bases organiques (hormonales) et évolutives.

La culture n'a rien à voir ici, et encore moins une culture qui n'existe pas dans l'Occident industriel, comme le "patriarcat". Si nous constatons qu'il y a plus d'actes violents ou de meurtres perpétrés par des hommes que par des femmes, c'est un fait évident qui ne nécessite aucune explication particulière. La disposition à l'agression était, et est encore souvent, utile à la survie et s'est donc développée davantage chez l'un des deux sexes, celui qui n'a pas eu à mener une grossesse à terme. Sic est.

Quand, par contre, un problème peut-il s'expliquer sur le plan socioculturel ?

Par exemple, lorsque le nombre de meurtres augmente avec le temps, ou lorsque les meurtres sont anormalement concentrés sur quelques cibles. Dans le cas des "féminicides" - je parle de la réalité italienne - il n'y a pas d'augmentation du phénomène dans le temps (au contraire, il y a une diminution progressive), et les femmes, qui représentent la moitié de la population, représentent environ un tiers des victimes d'homicides volontaires (elles ne sont donc pas une cible privilégiée).

J'anticipe les objections possibles en notant que les femmes en tant que telles ne représentent pas nécessairement une minorité parmi les victimes de meurtres. En parcourant les données d'Eurostat, on constate par exemple qu'à Malte, les femmes représentent 80% des victimes d'homicides volontaires, en Lettonie 62%, en Norvège 57%, en Suisse 56%, etc. Face à des données où un sexe représente plus de 50% des cas, on peut s'attendre à ce que ce ne soit qu'à ce moment-là que l'on puisse légitimement s'interroger sur d'éventuelles raisons sociales.

Un mot sur le soi-disant "patriarcat". Il est franchement insupportable de constater le marasme mental produit par l'utilisation de ce mot. Pour autant que l'on puisse parler de sociétés patriarcales, il s'agit de modèles sociaux liés à l'agriculture ou au pastoralisme, de type préindustriel, où des communautés composées de grandes familles élargies exerçaient la plupart des fonctions de jugement exercées aujourd'hui par les tribunaux. Dans ce contexte, le sommet de l'autorité appartenait à l'homme le plus âgé (patriarche). Ce modèle social, qu'on le veuille ou non, a cependant totalement disparu dans l'Occident d'aujourd'hui.

Les familles sont nucléaires, fragiles, sans autorité et les pères sont des figures affaiblies. Le terme "patriarcat" est utilisé comme un mot magique pour donner le ton, mais en fait, si et quand on a quelque chose en tête, il renvoie à des formes de machisme banal. Mais parler de machisme ou de patriarcat sont deux objets complètement différents, et les stratégies pour y remédier sont différentes, je dirais même opposées. Si nous pensons que le problème est le patriarcat, par exemple, nous verrons dans le rôle éducatif et affectif de la famille un fardeau dont il faut se débarrasser; si nous pensons que le problème est le machisme (qui se dégage de la sous-culture du piège, par exemple), nous pourrons plus facilement voir dans le rôle éducatif, affectif et normatif des familles, une partie de la solution.

Il est certain qu'il existe des niches de machisme dans la société actuelle, tout comme il existe des niches de ce que j'appellerais le "suprémacisme féministe", qui est son opposé symétrique. La symétrie que je veux évoquer n'est pas une simple provocation. Le masculinisme est la présomption d'une supériorité (morale? mentale?) de l'homme sur la femme. Ce que j'ai appelé, faute d'un mot établi, le "suprémacisme féministe" est la présomption d'une supériorité (morale? mentale?) de la femme sur l'homme. Il est certain que ces deux positions existent dans une certaine mesure dans la société actuelle. Qu'elles soient toutes deux des absurdités sans espoir, en revanche, n'est que mon opinion personnelle.

12:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : andrea zhok, guerre des sexes, féminisme, masculinisme, wokisme, sociologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'école argentine de géopolitique

L'école argentine de géopolitique

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2023/11/argentynska-szkoa-geopolityki.html

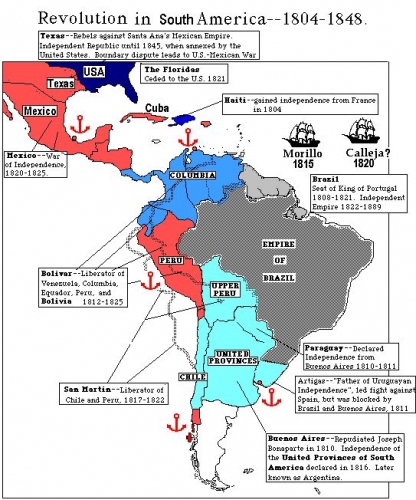

Les origines de la pensée géopolitique argentine se situent au 19ème siècle, dans le contexte de la formation institutionnelle et spatiale de l'État argentin lui-même. Le 25 mai 1810, l'Argentine a obtenu son indépendance en tant que Provinces unies du Río de la Plata (Provincias Unidas del Río de la Plata) par la révolution dite de mai (Revolución de Mayo) par rapport à la vice-royauté espagnole du Río de la Plata qui existait depuis 1776. La Bolivie s'est ensuite détachée de l'autorité de Buenos Aires. L'appellation "Provinces unies d'Amérique du Sud" (Provincias Unidas de Sud América), également utilisée de manière interchangeable à l'époque, reflétait les aspirations de Buenos Aires au contrôle politique de la périphérie indépendante de l'ancienne vice-royauté du Río de la Plata et à une intégration politique sud-américaine à un niveau plus élevé.

La Confédération argentine (Confederación Argentina), qui a existé entre 1831 et 1861, est une autre forme d'État argentin. Le terme "Fédération argentine" (Federación Argentina) a été utilisé de manière interchangeable à l'époque, ce qui reflétait le conflit entre les partisans de la centralisation de l'État et les partisans d'une forme plus souple d'union de ses provinces.

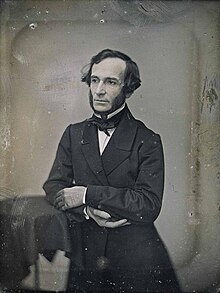

Le gouverneur de Buenos Aires de 1835 à 1852, Juan Manuel de Rosas (1793-1877) (tableau, ci-dessus), représentait la Confédération argentine dans les relations extérieures. Après la défaite des forces de Buenos Aires à la bataille de Caseros en février 1852, Justo José de Urquiza y García, ancien gouverneur de la province d'Entre Ríos, prend la relève. Il a conduit à l'adoption de la Constitution de 1853, qui a entraîné la sécession de Buenos Aires, qui a existé en tant qu'État indépendant (Estado de Buenos Ayres) jusqu'à la bataille victorieuse de Pavón en septembre 1861, au cours de laquelle elle a rejoint la Confédération argentine, militairement vaincue, en tant qu'entité dominante. Cette bataille a été suivie par le dernier changement de nom du pays, à ce jour, en République argentine (República Argentina) en décembre 1861.

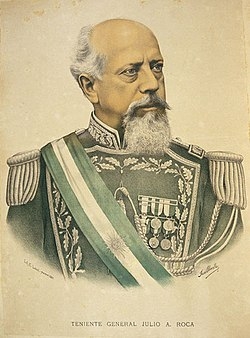

Julio Argentino Roca (1843-1914), meneur des guerres contre les Mapuches (la "conquête du désert", en espagnol : Conquista del desierto), menées entre 1879 et 1884, et figure dominante de la politique argentine entre 1880 et 1904, a joué un rôle déterminant dans la formation du territoire argentin. L'émergence de l'État argentin tel que nous le connaissons aujourd'hui ne peut être envisagée qu'à partir de la conclusion réussie de la "conquête du désert", c'est-à-dire à partir du milieu des années 1880. En 1867, le président Bartolomé Mitre Martínez a promulgué un décret accordant aux agriculteurs et aux éleveurs le droit d'occuper des terres dans les Pampas et en Patagonie. En 1879, une force argentine de 8000 soldats a lancé une agression contre les colonies mapuches au sud du Río Negro. Après avoir gagné la campagne au prix de 1,5 million de pesos, 20 millions d'hectares ont été distribués aux 500 plus proches collaborateurs de J. A. Roca, et la reconnaissance des titres antérieurs a permis d'étendre le contrôle effectif de Buenos Aires sur ces territoires.

Julio Argentino Roca (1843-1914), meneur des guerres contre les Mapuches (la "conquête du désert", en espagnol : Conquista del desierto), menées entre 1879 et 1884, et figure dominante de la politique argentine entre 1880 et 1904, a joué un rôle déterminant dans la formation du territoire argentin. L'émergence de l'État argentin tel que nous le connaissons aujourd'hui ne peut être envisagée qu'à partir de la conclusion réussie de la "conquête du désert", c'est-à-dire à partir du milieu des années 1880. En 1867, le président Bartolomé Mitre Martínez a promulgué un décret accordant aux agriculteurs et aux éleveurs le droit d'occuper des terres dans les Pampas et en Patagonie. En 1879, une force argentine de 8000 soldats a lancé une agression contre les colonies mapuches au sud du Río Negro. Après avoir gagné la campagne au prix de 1,5 million de pesos, 20 millions d'hectares ont été distribués aux 500 plus proches collaborateurs de J. A. Roca, et la reconnaissance des titres antérieurs a permis d'étendre le contrôle effectif de Buenos Aires sur ces territoires.

Les conditions naturelles de l'Argentine

L'émergence de la pensée géopolitique en Argentine était compréhensible, étant donné les excellentes conditions géopolitiques du pays. L'Argentine est l'un des pays les plus isolés géopolitiquement au monde. Après l'élimination de la menace brésilienne lors de la Guerra da Cisplatina (1825-1828) et de la menace paraguayenne lors de la Guerre du Paraguay (1864-1870), la seule source de menace territoriale directe pour l'Argentine se trouvait à 12.000 km. Le Royaume-Uni, qui avait conservé la souveraineté coloniale sur les Malouines depuis 1833, dont la tentative de libération armée par l'Argentine en 1982 s'est soldée par la défaite de Buenos Aires, ne menaçait pas le noyau géopolitique continental de l'État argentin.

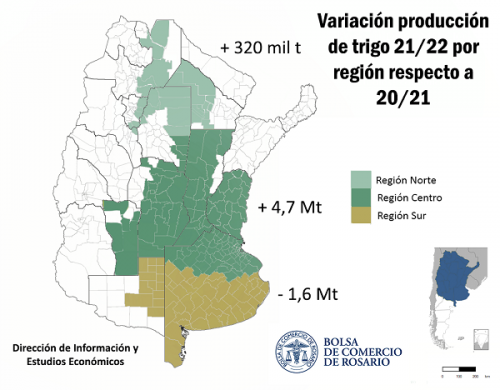

L'Argentine est également favorisée par ses conditions naturelles. Contrairement au reste du continent sud-américain, l'Argentine n'a pas de climat tropical et la végétation prédominante n'est donc pas tropicale. Les étés argentins sont suffisamment secs pour permettre aux grains des cultures traditionnelles de pousser. Les hivers sont suffisamment frais pour éliminer les insectes porteurs de germes dangereux pour l'homme et le bétail. Le territoire de l'État est une vaste plaine plate, modérément irriguée. La planéité de la surface, combinée à la végétation des prairies et au climat tempéré, fait de la région argentine l'une des zones agricoles les plus fertiles du monde. Le système fluvial de La Plata, formé par les fleuves Paraná, Paraguay, Uruguay et l'estuaire du Río de la Plata, est navigable sur presque toute sa longueur et, avec les canaux et les écluses qui relient ses fleuves, il constitue l'un des systèmes de transport fluvial les plus étendus au monde - dont l'Argentine contrôle géopolitiquement l'embouchure sur l'océan.

La connectivité intrinsèque de la région de La Plata permet de réaliser des économies d'échelle, de produire plus de capital et de nourrir des populations plus importantes que les pays tropicaux ou andins d'Amérique du Sud. L'Argentine est privilégiée en ce qui concerne les conditions de transport des marchandises produites dans la région de La Plata. Le transport par voie fluviale est 10 à 30 fois moins cher que le transport par voie terrestre. Le réseau de transport du système fluvial de La Plata permet donc de générer d'importants capitaux à un coût bien inférieur à celui du transport terrestre. Il permet notamment de se passer d'infrastructures routières. Cependant, la planéité de la surface et sa bonne connectivité avec les ports maritimes réduisent également le coût de construction des infrastructures terrestres. Le transport fluvial augmente également la rentabilité de l'exportation de produits agricoles argentins tels que le soja, le maïs et le blé, dont le rapport volume/valeur rend peu rentable leur transport sur de longues distances par voie terrestre.

L'intégration du réseau fluvial et la planéité de la surface sont également propices à l'émergence d'une autorité politique unifiée, ce qui contraste, par exemple, avec l'Eurasie, où le réseau fluvial méridional a entraîné la formation d'organismes politiques distincts et hostiles le long des différents cours d'eau. Le seul organisme politique dont l'ensemble du territoire est situé dans le cône sud (Cono Sur) de l'Amérique du Sud est le Chili, qui est séparé de l'Argentine par une chaîne de montagnes des Andes de près de 7000 mètres d'altitude ; un vol de Santiago du Chili à Buenos Aires prend plus de temps qu'un vol de Londres à New York, de sorte que le Chili n'est pas un rival de l'Argentine qui menace son noyau géopolitique.

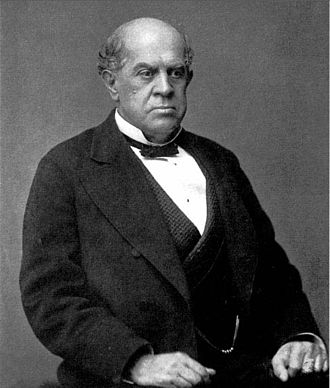

Les précurseurs de la géopolitique argentine

Pendant la période de formation de l'État argentin au 19ème siècle, des ouvrages tels que "Argiropolis : O la Capital de los Estados Confederadus del Rio del Plata" (1850) de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) (photo), futur président de l'Argentine entre 1868 et 1874, lorsque les derniers caudillos régionaux ont été vaincus, ont été publiés. L'auteur y plaide pour l'établissement d'une nouvelle capitale nationale sur l'île de Martín García, sur le Río de la Plata, afin de donner un élan à l'intégration des terres de l'ancienne vice-royauté du Río de la Plata. Il préconise de s'appuyer sur les traditions unificatrices du libéralisme européen pour surmonter l'héritage de l'empire espagnol et le caudillisme qui en découle. L'exemple emblématique du caudillo provincial fut pour D. F. Sarmiento le gouverneur de Buenos Aires, J. M. de Rosas - sous son règne, le pouvoir était concentré entre les mains d'une oligarchie privilégiée, ce qui, selon l'auteur d'"Argiropolis", constituait un obstacle à la formation d'un sentiment national et à la prise de conscience d'un territoire étatique intégré parmi les Argentins.

Pendant la période de formation de l'État argentin au 19ème siècle, des ouvrages tels que "Argiropolis : O la Capital de los Estados Confederadus del Rio del Plata" (1850) de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) (photo), futur président de l'Argentine entre 1868 et 1874, lorsque les derniers caudillos régionaux ont été vaincus, ont été publiés. L'auteur y plaide pour l'établissement d'une nouvelle capitale nationale sur l'île de Martín García, sur le Río de la Plata, afin de donner un élan à l'intégration des terres de l'ancienne vice-royauté du Río de la Plata. Il préconise de s'appuyer sur les traditions unificatrices du libéralisme européen pour surmonter l'héritage de l'empire espagnol et le caudillisme qui en découle. L'exemple emblématique du caudillo provincial fut pour D. F. Sarmiento le gouverneur de Buenos Aires, J. M. de Rosas - sous son règne, le pouvoir était concentré entre les mains d'une oligarchie privilégiée, ce qui, selon l'auteur d'"Argiropolis", constituait un obstacle à la formation d'un sentiment national et à la prise de conscience d'un territoire étatique intégré parmi les Argentins.

L'écrivain nationaliste Juan Bautista Alberdi (1810-1884) (photo) demanda à l'administration de J. A. Roca, dans les pages de son ouvrage "Reconstruction Geografico de America del Sur" (1879), d'accroître la force institutionnelle de l'État argentin afin de lier plus efficacement à Buenos Aires les terres qui faisaient historiquement partie de la vice-royauté du Río de la Plata. Comme D. F. Sarmiento, J. B. Alberdi a également attiré l'attention sur la menace d'une baisse du sens civique et de l'identification à l'État parmi les Argentins en l'absence d'un système politique et social participatif. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, les gouvernements argentins successifs ont tenté de remédier à cette situation en développant l'endoctrinement patriotique et national dans l'enseignement public. Ce faisant, ils ont donné l'impression que l'Argentine et son territoire étaient constamment menacés par des centres de pouvoir puissants et expansifs: brésiliens, chiliens et britanniques. Au début du 20ème siècle, le récit patriotique argentin mettait l'accent sur les grandes réussites économiques du pays au 19ème siècle, contre lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis se sont élevés dans les années 1920 et 1930. En 1833, les Britanniques avaient pris à l'Argentine l'archipel des Malouines. Entre-temps, la source de tout renouveau économique pourrait venir de l'exploitation par Buenos Aires de zones précédemment non développées ou sous-développées telles que la Patagonie, les océans ou l'Antarctique. Se tourner vers elles permettrait de développer l'idée nationale argentine et de donner à l'Argentine la place qui lui revient dans la politique mondiale.

L'écrivain nationaliste Juan Bautista Alberdi (1810-1884) (photo) demanda à l'administration de J. A. Roca, dans les pages de son ouvrage "Reconstruction Geografico de America del Sur" (1879), d'accroître la force institutionnelle de l'État argentin afin de lier plus efficacement à Buenos Aires les terres qui faisaient historiquement partie de la vice-royauté du Río de la Plata. Comme D. F. Sarmiento, J. B. Alberdi a également attiré l'attention sur la menace d'une baisse du sens civique et de l'identification à l'État parmi les Argentins en l'absence d'un système politique et social participatif. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, les gouvernements argentins successifs ont tenté de remédier à cette situation en développant l'endoctrinement patriotique et national dans l'enseignement public. Ce faisant, ils ont donné l'impression que l'Argentine et son territoire étaient constamment menacés par des centres de pouvoir puissants et expansifs: brésiliens, chiliens et britanniques. Au début du 20ème siècle, le récit patriotique argentin mettait l'accent sur les grandes réussites économiques du pays au 19ème siècle, contre lesquelles le Royaume-Uni et les États-Unis se sont élevés dans les années 1920 et 1930. En 1833, les Britanniques avaient pris à l'Argentine l'archipel des Malouines. Entre-temps, la source de tout renouveau économique pourrait venir de l'exploitation par Buenos Aires de zones précédemment non développées ou sous-développées telles que la Patagonie, les océans ou l'Antarctique. Se tourner vers elles permettrait de développer l'idée nationale argentine et de donner à l'Argentine la place qui lui revient dans la politique mondiale.

Caractéristiques générales de l'école géopolitique argentine

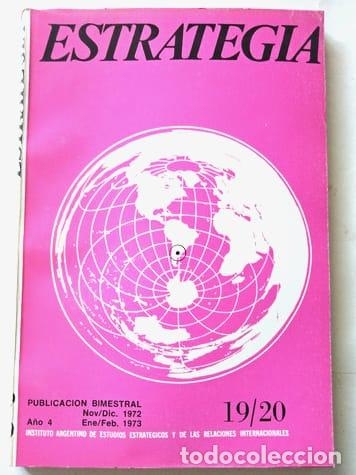

Parmi les pays latino-américains possédant un patrimoine de pensée géopolitique, seule l'Argentine, avec le Brésil, a produit sa propre école. La pensée argentine présente une doctrine intérieurement cohérente, elle a une tradition qui remonte loin dans le passé, elle est composée de nombreux représentants et elle exerce une influence significative sur la politique intérieure et extérieure du pays. Publié en Argentine entre 1969 et 1983, le périodique Estrategia représentait, dans son domaine, le plus haut niveau de contenu en Amérique latine, et probablement dans le monde.

Parmi les pays latino-américains possédant un patrimoine de pensée géopolitique, seule l'Argentine, avec le Brésil, a produit sa propre école. La pensée argentine présente une doctrine intérieurement cohérente, elle a une tradition qui remonte loin dans le passé, elle est composée de nombreux représentants et elle exerce une influence significative sur la politique intérieure et extérieure du pays. Publié en Argentine entre 1969 et 1983, le périodique Estrategia représentait, dans son domaine, le plus haut niveau de contenu en Amérique latine, et probablement dans le monde.

Les principaux domaines d'intérêt de l'école argentine de géopolitique sont les suivants: l'expansion brésilienne et sa quête d'hégémonie; les préoccupations concernant l'alliance du Brésil avec les États-Unis; le rôle de l'Argentine en tant que leader naturel des pays de la région du cône sud; l'orientation maritime avec une référence particulière à l'Atlantique sud, la libération des Malouines du colonialisme britannique et la garantie des droits de l'Argentine dans l'Antarctique; l'énergie nucléaire et l'acquisition de ses propres armes nucléaires - en particulier si le Brésil en développe une; et l'influence des centres extérieurs sur la situation interne de l'Argentine et ses possibilités de développement national. L'une des caractéristiques de l'école argentine de géopolitique est également son attitude positive à l'égard de l'école allemande de géopolitique, même après la défaite de l'Allemagne lors des deux guerres mondiales successives.

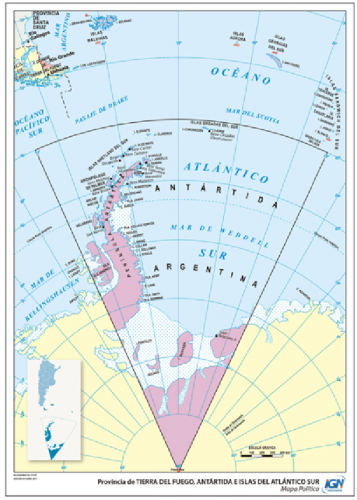

L'école argentine de géopolitique accorde une attention particulière aux questions maritimes et océaniques; le rôle de l'Argentine en tant qu'État maritime, conformément à sa position particulière dans l'"hémisphère océanique" (c'est-à-dire le Sud) ; la responsabilité particulière de l'Argentine en tant qu'État maritime, conformément à sa position particulière dans l'"hémisphère océanique" (c'est-à-dire le Sud); la responsabilité particulière de l'Argentine en tant que centre de pouvoir contrôlant les "entrées" et "sorties" stratégiques de l'Atlantique Sud ; la domination de l'Argentine sur le détroit de Magellan et le cap de Bonne-Espérance, qui deviendrait particulièrement importante si le canal de Panama était fermé; l'importance stratégique de l'archipel des Malouines et la nécessité de le libérer du colonialisme britannique; l'importance stratégique actuelle et potentielle de l'Antarctique et la nécessité de garantir les droits de l'Argentine sur cette région face à la pénétration d'autres centres de pouvoir.

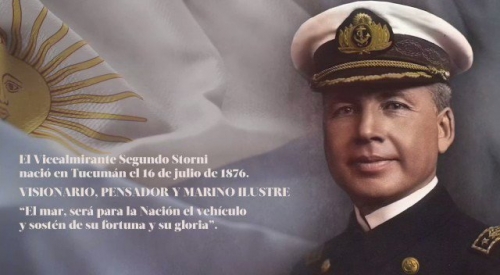

Les origines de l'école argentine de géopolitique

![intereses argentinos_thumb[1].jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/02/1041628460.jpg) Le premier auteur argentin clairement inspiré par la pensée géopolitique anglo-américaine - plus précisément par les travaux d'un Anglais, Halford John Mackinder (1861-1947), et d'un Américain, Alfred Thayer Mahan (1840-1914) - est l'amiral Segundo Storni (1876-1954). Son ouvrage "Intereses Argentinos en la Mar" (1916) est considéré comme un précurseur de l'école argentine de géopolitique. L'auteur y identifie diverses routes commerciales et régions géographiques de l'océan mondial. Il considère l'Atlantique et le Pacifique comme des espaces non développés, la direction naturelle de l'expansion de l'État argentin, économiquement fort et leader au 19ème siècle dans l'exportation de maïs, de graines de lin, de bœuf et de blé. Il n'est pas exact que l'Argentine, qui dépend d'un réseau de transport et de commerce maritimes, n'ait pas manifesté jusqu'à présent d'intérêt pour les zones maritimes. Les mers et les océans qui entourent l'Argentine peuvent non seulement devenir des atouts économiques supplémentaires pour l'Argentine, mais l'expansion dans leur zone peut également devenir un axe pour la formation de l'idée nationale argentine. Pour être efficace sur les mers, l'Argentine doit créer une industrie forte et une force armée technologiquement moderne. Le développement du commerce argentin et du transport maritime devrait s'accompagner du développement de la pêche argentine et des industries de transformation du poisson.

Le premier auteur argentin clairement inspiré par la pensée géopolitique anglo-américaine - plus précisément par les travaux d'un Anglais, Halford John Mackinder (1861-1947), et d'un Américain, Alfred Thayer Mahan (1840-1914) - est l'amiral Segundo Storni (1876-1954). Son ouvrage "Intereses Argentinos en la Mar" (1916) est considéré comme un précurseur de l'école argentine de géopolitique. L'auteur y identifie diverses routes commerciales et régions géographiques de l'océan mondial. Il considère l'Atlantique et le Pacifique comme des espaces non développés, la direction naturelle de l'expansion de l'État argentin, économiquement fort et leader au 19ème siècle dans l'exportation de maïs, de graines de lin, de bœuf et de blé. Il n'est pas exact que l'Argentine, qui dépend d'un réseau de transport et de commerce maritimes, n'ait pas manifesté jusqu'à présent d'intérêt pour les zones maritimes. Les mers et les océans qui entourent l'Argentine peuvent non seulement devenir des atouts économiques supplémentaires pour l'Argentine, mais l'expansion dans leur zone peut également devenir un axe pour la formation de l'idée nationale argentine. Pour être efficace sur les mers, l'Argentine doit créer une industrie forte et une force armée technologiquement moderne. Le développement du commerce argentin et du transport maritime devrait s'accompagner du développement de la pêche argentine et des industries de transformation du poisson.

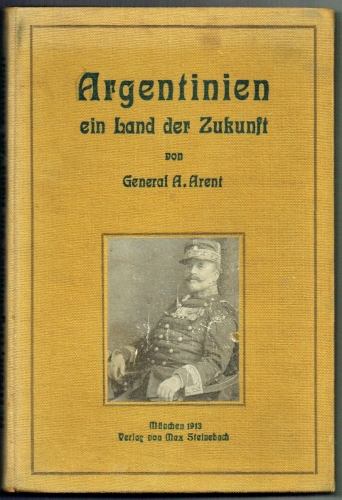

L'intérêt de l'Argentine pour l'école géopolitique allemande s'est déplacé dans les années 1920 et 1930, lorsque la situation politique du pays a commencé à se dégrader pendant le règne inepte des radicaux petits-bourgeois (1916-1930) et la prolifération des soulèvements ouvriers contre eux, générant violence et chaos dans les rues et perturbant l'économie. La confusion s'est encore aggravée après la crise économique de 1929, qui a marqué le début de la "décennie infâme" (Década Infame) de 1930-1943, au cours de laquelle une grande partie des classes moyennes et populaires argentines ont été plongées dans la ruine économique et poussées dans la pauvreté. Dans ce contexte, la démocratie libérale et le capitalisme, considérés comme des régimes instables, inefficaces et générateurs de chaos politique et social, étaient de plus en plus remis en question. Le renversement du président petit-bourgeois-radical Hipólito Yrigoyen (1852-1933) par les militaires en septembre 1930 est devenu le symbole de l'effondrement de la confiance dans la démocratie.

La pensée allemande a inspiré une vision alternative de l'État en tant qu'organisme. En 1900, le président J. A. Roca a créé l'École supérieure de guerre (Escuela Superior de Guerra) à Buenos Aires. Un an plus tard, le colonel (puis général) allemand Alfred Arent, auteur de l'ouvrage "Land der Zukunft" (1905) consacré à l'Argentine, en devient le doyen. Tout au long de la première décennie du 20ème siècle, la moitié du personnel de l'École de guerre, qui formait des officiers argentins dans le cadre de cours de deux ans, était composée d'officiers militaires allemands. Des officiers allemands tels que Johannes Kretzchmar ont continué à travailler en Argentine jusqu'aux années 1940, créant une structure hiérarchique disciplinée dans les forces armées argentines. À l'époque, l'armée argentine n'admettait que les catholiques dans les rangs des officiers, et l'un des anciens élèves de l'École de guerre était le futur dirigeant argentin Juan Domingo Perón (1895-1974), qui s'est rendu en Italie et en Allemagne en 1938, où il a donné des conseils sur la stratégie de guerre en montagne et sur des questions géopolitiques. À son retour en Argentine, J. D. Perón a été nommé commandant de l'unité de montagne de Mendoza et a écrit un certain nombre d'articles et de livres populaires sur la Première Guerre mondiale, l'histoire du 19ème siècle et les questions de stratégie militaire.

La pensée allemande a inspiré une vision alternative de l'État en tant qu'organisme. En 1900, le président J. A. Roca a créé l'École supérieure de guerre (Escuela Superior de Guerra) à Buenos Aires. Un an plus tard, le colonel (puis général) allemand Alfred Arent, auteur de l'ouvrage "Land der Zukunft" (1905) consacré à l'Argentine, en devient le doyen. Tout au long de la première décennie du 20ème siècle, la moitié du personnel de l'École de guerre, qui formait des officiers argentins dans le cadre de cours de deux ans, était composée d'officiers militaires allemands. Des officiers allemands tels que Johannes Kretzchmar ont continué à travailler en Argentine jusqu'aux années 1940, créant une structure hiérarchique disciplinée dans les forces armées argentines. À l'époque, l'armée argentine n'admettait que les catholiques dans les rangs des officiers, et l'un des anciens élèves de l'École de guerre était le futur dirigeant argentin Juan Domingo Perón (1895-1974), qui s'est rendu en Italie et en Allemagne en 1938, où il a donné des conseils sur la stratégie de guerre en montagne et sur des questions géopolitiques. À son retour en Argentine, J. D. Perón a été nommé commandant de l'unité de montagne de Mendoza et a écrit un certain nombre d'articles et de livres populaires sur la Première Guerre mondiale, l'histoire du 19ème siècle et les questions de stratégie militaire.

La vision du monde des forces armées argentines durant cette période peut être décrite comme saturée des théories du darwinisme social, de l'État organique de Friedrich Ratzel (1844-1904), du catholicisme, de l'anticommunisme, d'un nationalisme exubérant face aux relations commerciales défavorables avec le Royaume-Uni, et d'une aversion pour le démolibéralisme, tenu pour responsable de la faiblesse de l'État et des activités des partis politiques corrompus. La question de la sécurité nationale s'inscrivait dans une vision organique de la République argentine, dans laquelle les droits de l'individu devaient céder le pas au bien de la collectivité. Des officiers argentins comme le général Juan Bautista Molina se considéraient comme les sauveurs de la nation face à la menace du communisme et à la décadence démolibérale.

Les lecteurs argentins ont été initiés à la pensée géopolitique allemande par l'ouvrage de Richard Hennig et Leo Korholz, Einführung in die Geopolitik (1934), qui a été publié en traduction espagnole en 1941 sous le titre Introduccion a la geopolitica. La thèse centrale du livre, à savoir l'État organique et la nécessité d'une armée forte comme garante de la sécurité en période d'incertitude, a trouvé des partisans dans le corps des officiers argentins. L'ouvrage du géopoliticien brésilien Mário Travassos (1891-1973), Projeção Continental do Brasil (1938), qui expose la théorie de la "frontière mobile" en tant qu'expression du pouvoir de l'État, a connu un succès similaire et a été adapté par les Argentins à leur propre périphérie patagonienne et antarctique. Dans les années 30 et 40, les auteurs argentins ont suivi de près le cadre méthodologique et doctrinal défini pour la géopolitique par Karl Haushofer (1869-1946) et ses disciples.

Les lecteurs argentins ont été initiés à la pensée géopolitique allemande par l'ouvrage de Richard Hennig et Leo Korholz, Einführung in die Geopolitik (1934), qui a été publié en traduction espagnole en 1941 sous le titre Introduccion a la geopolitica. La thèse centrale du livre, à savoir l'État organique et la nécessité d'une armée forte comme garante de la sécurité en période d'incertitude, a trouvé des partisans dans le corps des officiers argentins. L'ouvrage du géopoliticien brésilien Mário Travassos (1891-1973), Projeção Continental do Brasil (1938), qui expose la théorie de la "frontière mobile" en tant qu'expression du pouvoir de l'État, a connu un succès similaire et a été adapté par les Argentins à leur propre périphérie patagonienne et antarctique. Dans les années 30 et 40, les auteurs argentins ont suivi de près le cadre méthodologique et doctrinal défini pour la géopolitique par Karl Haushofer (1869-1946) et ses disciples.

L'intérêt pour l'Antarctique s'est nettement accru à Buenos Aires après le coup d'État du Groupe des officiers unis (Grupo de Oficiales Unidos) en juin 1943, et surtout après la prise de pouvoir personnelle de son membre Juan Domingo Perón en 1946, qui a dirigé l'État argentin jusqu'en 1955. La pensée géopolitique de J. D. Perón se caractérise par la conviction que l'Argentine est victime de l'agression coloniale britannique aux Malouines et en Antarctique, qu'elle doit rester neutre face aux conflits des États de l'hémisphère nord et qu'elle doit parvenir à l'autosuffisance géoéconomique.

En 1948, J. D. Perón ordonne à l'Institut de géographie militaire de produire des cartes de la République argentine couvrant les Malouines et l'Antarctique. Toutes les cartes de l'Argentine publiées sous J. D. Perón devaient inclure le secteur argentin de l'Antarctique et les Malouines. Les revendications britanniques et chiliennes sur l'Antarctique sont considérées comme illégales, voire inexistantes. Le concept d'une "Argentine tricontinentale" a été créé, comprenant une partie proprement dite sous la forme de la République argentine, les Malouines et l'Antarctique argentin. En 1946, ce concept a été introduit dans l'enseignement scolaire. En 1947, un ministère distinct pour les Malouines et l'Antarctique argentin a été créé. L'idée d'une "Argentine tricontinentale" a ensuite été reproduite sur les timbres-poste, les atlas et les peintures murales argentins.

En 1948, J. D. Perón ordonne à l'Institut de géographie militaire de produire des cartes de la République argentine couvrant les Malouines et l'Antarctique. Toutes les cartes de l'Argentine publiées sous J. D. Perón devaient inclure le secteur argentin de l'Antarctique et les Malouines. Les revendications britanniques et chiliennes sur l'Antarctique sont considérées comme illégales, voire inexistantes. Le concept d'une "Argentine tricontinentale" a été créé, comprenant une partie proprement dite sous la forme de la République argentine, les Malouines et l'Antarctique argentin. En 1946, ce concept a été introduit dans l'enseignement scolaire. En 1947, un ministère distinct pour les Malouines et l'Antarctique argentin a été créé. L'idée d'une "Argentine tricontinentale" a ensuite été reproduite sur les timbres-poste, les atlas et les peintures murales argentins.

Dans le récit péroniste, l'Argentine est victime de l'annexion coloniale et de l'usurpation de ses terres par le Royaume-Uni. Son territoire proprement dit, y compris les territoires insulaires et antarctiques, est ainsi passé virtuellement de 2,8 millions de km² à 4 millions de km². Les États du Nord, riches, surpeuplés et industrialisés, menacent la souveraineté économique de l'Argentine sur ses ressources naturelles et son industrie naissante. Les publications de cette époque, comme le Diccionario Histórico Argentina, reprennent le code géopolitique argentin défini par J. D. Perón. Les ouvrages de J. E. Jasón et de L. Perlinger, "Geopoliticum", sont également très populaires dans les milieux militaires argentins de cette époque. Perlinger (1948) et "Introducción a la Geopolítica Argentina" (1950) du major Emilio Isola et du colonel Angel Barra, où les théories les plus importantes de la géopolitique européenne sont présentées dans une perspective argentine. Les travaux de l'auteur espagnol Vicens Vives "Tratado general de geopolítica" (édition argentine 1950) et d'Alberto Escalona Ramos "Geopolitica mundial y geoeconomica" (1959) ont également été mis à la disposition des lecteurs argentins.

Doctrines de sécurité nationale

Après la Seconde Guerre mondiale, les doctrines de sécurité nationale ont été intensément développées dans les cercles militaires argentins en réponse à la reconnaissance d'une prétendue menace communiste lors d'événements tels que le Bogotazo (1948) en Colombie, la révolution cubaine (1959) et la défaite américaine à la baie des Cochons (1961), ou les activités d'Ernesto "Che" Guevara (1928-1967). L'inspiration pour les études publiées, entre autres, dans les pages de la Revista de Guevara (1928-1967). Les études publiées, entre autres, dans la "Revista de la Escuela Superior de Guerra" ont été inspirées par des contacts avec des participants à des missions militaires françaises dans les années 50; des consultations sur la géopolitique, la sécurité nationale, le développement économique et social et la stratégie avec les armées de pays tels que le Brésil, le Chili, le Pérou et le Venezuela; la formation d'officiers argentins et de spécialistes militaires dans des institutions américaines telles que l'École des Amériques en Géorgie et le Collège interaméricain de défense; des études de l'école brésilienne de géopolitique, en particulier celles du Gen. Golbery do Couto e Silva (1911-1987).

Dans le cas de l'Argentine, les doctrines de sécurité nationale mettent en évidence la menace que représentent pour la société et l'économie les courants subversifs qui cherchent à déstabiliser l'État et son espace et à saper les valeurs chrétiennes et occidentales. Les militaires ont cherché à établir une coopération avec les milieux industriels et commerciaux, à identifier et à détruire les tendances subversives. Les militaires sont intervenus dans le processus politique en 1963, 1966 et 1976, expliquant cela par la nécessité de contrer l'agression communiste et la crise économique. L'instabilité politique, les grèves ouvrières et les troubles des années 60 et 70 étaient, pour les militaires argentins, la preuve de tendances centrifuges qui menaçaient l'ensemble de la société, de la famille aux différentes branches de l'économie et à l'Église catholique. Les chefs militaires comme Juan Carlos Onganía (1966-1970), Jorge Rafael Videla (1976-1981) et Roberto Eduardo Viola (mars-décembre 1981) ont traité l'apparition de ces processus centrifuges comme des "défis" pour les Argentins, dont la réponse serait un nouvel axe d'intégration nationale pour eux.

Les classiques de l'école géopolitique argentine

Grâce aux militaires argentins, de nouvelles institutions ont été créées à Buenos Aires pour fournir des analyses et des commentaires d'experts sur la situation de l'Argentine et les défis auxquels le pays est confronté : l'Instituto Argentina de Estudios Estrategicos y de las Relaciones Internationales (INSAC), l'Institute de Estudios Geopoliticos (IDEG), ainsi que l'Agence nationale de développement et l'Institut argentin du service extérieur, qui prépare à l'exercice de la fonction publique. Entre 1969 et 1983, l'INSAC a publié l'influent périodique Estratégia (sans doute la principale revue géopolitique au monde à l'époque), qui traitait de questions géopolitiques telles que le développement de la Patagonie, la garantie de la position de l'Argentine dans le bassin du Río de la Plata, l'archipel des Malouines, le canal Beagle et l'Antarctique, et l'endiguement de l'expansion de centres de pouvoir concurrents tels que le Royaume-Uni, le Chili et le Brésil. Sous la bannière de l'IDEG, en revanche, la revue "Geopolítica" a été publiée, mettant davantage l'accent sur les questions d'intégration interne des différents territoires de l'Argentine. Des sujets tels que l'intégration régionale, le développement national et la coopération internationale ont été abordés dans les pages de ce titre.

Des questions telles que la menace que le Royaume-Uni, le Chili et le Brésil faisaient peser sur les territoires argentins, le mécontentement croissant face à un gouvernement civil inepte et, enfin, la prétendue menace communiste et soviétique, ont créé un climat d'incertitude dans les années 1960 et 1970, sur la base duquel un environnement favorable au développement de doctrines géopolitiques s'est mis en place. Parmi les ouvrages géopolitiques écrits durant cette période, le plus remarquable est "Qué es la geopolítica" ? (1965) du colonel Jorge E. Atencio, qui affirme que la géopolitique doit servir de guide aux hommes d'État, en identifiant les besoins territoriaux et en matières premières de l'État. Cet auteur a également défendu la géopolitique allemande contre les accusations d'auteurs américains tels que Isaiah Bowman (1878-1950) et Robert Strausz-Hupé (1903-2002), en soulignant que l'utilisation de la géopolitique par les fascistes n'invalidait pas la légitimité d'une simple prise en compte du facteur spatial dans la réflexion politique. La distinction entre la pensée militaire allemande et les catégories du fascisme et du nazisme était d'ailleurs également présente dans les cercles militaires argentins au sens large; la pensée militaire allemande était tenue en haute estime, tandis que le fascisme se voyait reprocher sa faiblesse consistant à porter au pouvoir des dirigeants imprévisibles et irrationnels. L'approche de J. E. Atencio, qui présente dans son livre l'Argentine comme une grande puissance navale potentielle dans l'Atlantique Sud et l'Antarctique, s'inscrit dans cette tendance.

Une autre étude remarquable de cette période est Estrategia y Poder Militar (1965) de l'amiral Fernando A. Mill, où la tradition de la géopolitique allemande est également invoquée, mais où l'auteur ne présente pas de projets expansionnistes, mais plaide pour la nécessité de développer la périphérie du pays - y compris l'archipel des Malouines et l'Antarctique argentin, dont l'importance augmenterait d'autant plus si le canal de Panama était fermé. L'Argentine est ici perçue comme un État maritime et péninsulaire, et le récit est mené à partir d'une position thalassocratique. Il convient également de mentionner l'ouvrage "Geopolítica y geostrategia americana" (1966) de Justo P. Briano. L'auteur y défend l'intérêt pour les doctrines géopolitiques allemandes et plaide en faveur de l'adaptation des théories américaines et brésiliennes pour préparer l'Argentine à jouer le rôle d'une puissance de premier plan dans les relations internationales.

La figure la plus importante de l'école géopolitique argentine est le général Juan E. Gugliamelli, commandant du cinquième corps d'armée, recteur de l'École de guerre, membre du gouvernement militaire de J. C. Onganía et rédacteur en chef de la revue "Estratégia". En tant qu'officier, il est responsable des régions périphériques du pays, telles que la Patagonie et l'Atlantique. Il voyait l'Argentine comme un État péninsulaire, avec des régions périphériques éloignées au nord et au sud. Pour éviter que la souveraineté argentine ne soit minée par des centres de pouvoir concurrents, Buenos Aires doit sécuriser ces régions périphériques, y investir et les développer. Dans les concepts de J. E. Gugliamelli, le concept allemand de l'État organique et la théorie sud-américaine (péroniste) de la dépendance (dependista) et l'idée de la lutte pour la subjectivité géoéconomique se rencontrent.

L'ouvrage le plus important de J. E. Gugliamelli est "Geopolítica del Cono Sur" (1983), où il affirme que la structure des exportations argentines, dans laquelle la place la plus importante est occupée par les cultures agricoles, expose le pays au risque de dépendance vis-à-vis de centres extérieurs, réduit le champ des décisions politiques prises librement et ne permet pas de répondre aux besoins de bien-être et de prospérité. En ce qui concerne la sécurité nationale, elle restreint la liberté d'action stratégique, crée des espaces susceptibles d'incitations négatives dans les relations des pays du cône sud du continent sud-américain (Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, noyau historique du Brésil dans le sud-ouest du pays). Sur le plan de la politique intérieure, cette situation menace l'Argentine d'une instabilité sociale permanente et d'une agitation gauchiste.