samedi, 01 février 2025

Les Turcs reviennent dans la Corne de l'Afrique

Les Turcs reviennent dans la Corne de l'Afrique

Ronald Lasecki

Source: https://ronald-lasecki.blogspot.com/2024/12/turcy-wracaja...

Mercredi 11 décembre, Recep Tayyip Erdoğan a annoncé à Ankara, en compagnie du Premier ministre éthiopien Abija Ahmed et du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qu'un accord avait été conclu entre l'Éthiopie et la Somalie, mettant fin au différend entre Addis-Abeba et Mogadiscio, qui traînait depuis la signature du mémorandum d'entente mutuelle entre l'Éthiopie et la République séparatiste du Somaliland, le 1er janvier 2024. L'accord d'Ankara est le résultat d'un travail mené depuis août 2024 par Hakan Fidan, ancien chef des services de renseignement turcs, chargé de la direction de la Somalie depuis la visite historique du sultan dans le pays en août 2011.

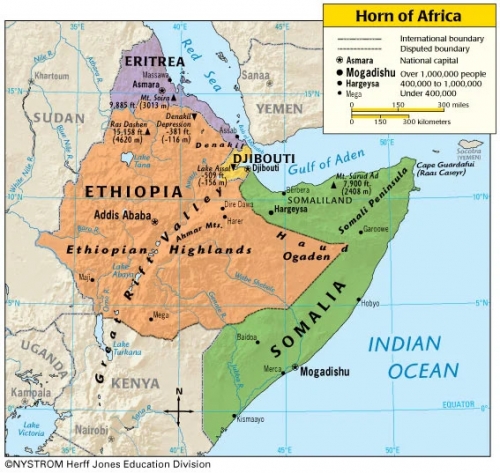

L'Éthiopie veut retrouver la mer

L'accord de janvier entre Addis-Abeba, représenté par le Premier ministre Abija Ahmed, et Hargesia, représenté par le président Musa Abdi Bihi, prévoit que le Somaliland loue à l'Abyssinie 20 km de sa côte sur le golfe d'Aden, y compris l'important port de Berbera, et la possibilité pour l'Éthiopie de remettre en état et d'utiliser une base navale démantelée en 1996. En contrepartie, l'Éthiopie reconnaîtrait la République du Somaliland, qui a déclaré son indépendance de la Somalie le 18 mai 1991, mais qui n'est reconnue ni par l'Union africaine ni par les Nations unies.

L'Éthiopie, qui compte cent trente millions d'habitants, est le pays le plus enclavé du monde. Il la perdu son littoral lorsque l'Érythrée, qui occupait le territoire de l'ancien protectorat italien au nord-est, est devenue indépendante le 24 mai 1991, où une guérilla contre le pouvoir éthiopien était en cours depuis 1961. En conséquence, plus de 95% du commerce extérieur de l'Éthiopie passe par le « corridor de développement » Addis-Abeba-Djibouti. L'Éthiopie, qui connaît la croissance la plus rapide du continent africain (croissance annuelle du PIB d'environ 7%), cherche donc à diversifier ses canaux économiques et à s'affranchir du port de Doraleh.

En Somalie, on craint l'Éthiopie

Les relations entre les autorités d'Addis-Abeba et de Mogadiscio se dégradent en avril 2024 lorsque l'ambassadeur éthiopien est expulsé de Somalie et que les soldats éthiopiens sont, à la demande de la Somalie, retirés de la liste des contingents devant participer à la Mission de l'Union africaine pour le soutien et la stabilisation en Somalie (AUSSOM) à partir de janvier 2025. À son tour, en décembre 2024, la Somalie a accusé son voisin occidental de fournir des armes à l'État méridional du Jubaland, qui a rompu sa dépendance à l'égard de la Somalie en 1998 et dont le gouvernement fédéral somalien ne contrôle plus les processus politiques en cours à Kismayo.

La désescalade entre Hargesha et Mogadiscio, en revanche, est très probablement liée à l'issue de l'élection présidentielle du 13 novembre 2024 au Somaliland. Musa Abdi Bihi, qui occupe le poste de chef de l'État depuis 2017, a perdu à 35% contre 64%, face à Abdirahman Mohammad Abdullahi, communément appelé Irro. Cet ancien ambassadeur somalien à Moscou, âgé de 69 ans et formé aux États-Unis, puis devenu citoyen finlandais, a pris ses fonctions le 14 décembre 2024, annonçant une « révision » de l'accord conclu en janvier avec l'Éthiopie.

L'Égypte ne veut pas renforcer l'Éthiopie

Le retour de l'Abyssinie dans la mer Rouge est contesté par l'Égypte, qui est en conflit avec l'Éthiopie au sujet de la construction du "Grand barrage Renaissance" (GERD), lancée en juillet 2020 sur le Nil Bleu. Ce projet est considéré par l'Égypte (et le Soudan), qui dépendent tous deux du fleuve, comme une menace stratégique. Addis-Abeba, de son côté, soutient que, puisque les autres États riverains du Nil peuvent avoir leur mot à dire sur le projet de barrage mis en œuvre par l'Éthiopie sur son propre territoire, l'Éthiopie devrait avoir son mot à dire sur l'utilisation des ports situés sur la côte de la mer Rouge. Une escalade des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie risquerait donc d'entraîner une escalade entre l'Éthiopie et l'Égypte, et donc un conflit régional à grande échelle avec des répercussions transrégionales encore plus importantes.

En août 2024, après deux cycles infructueux de pourparlers entre la Somalie et l'Éthiopie, le président Hassan Sheikh Mohamud a signé un accord avec l'Égypte prévoyant l'envoi de 10.000 soldats égyptiens en Somalie. Ajoutez à cela la présence à Berbera depuis 2017 de troupes des Émirats arabes unis (EAU), proches de l'Égypte et qui ont en retour envoyé un ambassadeur à Hargesia, et vous obtenez l'image d'un déséquilibre évident en défaveur de l'Éthiopie dans la région géopolitiquement nodale du golfe d'Aden dans son ensemble - laquelle est déjà fortement déstabilisée par les attaques des Huthis, par les activités des pirates somaliens et par la guerre civile au Yémen. Aux prises depuis 2018 avec une série de conflits armés internes non résolus, l'Éthiopie et la Somalie, menacées par la légitimité internationale de la sécession du Somaliland, pourraient s'engager dans une lutte armée qui viendrait s'ajouter à la liste des guerres régionales.

La Turquie vassalise la Somalie

En exploitant (ou en provoquant) des changements internes au Somaliland, le Raïs turc a une fois de plus démontré que son État est une force de stabilisation régionale - facteur que la Russie était censée jouer jusqu'à récemment, car la région était considérée comme liée à la zone post-soviétique. L'influence d'Ankara s'étend sur un arc allant du Levant au golfe d'Aden, de Damas à la Libye, de la mer Caspienne à la Bosnie-Herzégovine.

Suite à l'accord de janvier 2024 entre l'Éthiopie et le Somaliland, Ankara a signé deux accords en février et mars de cette année, respectivement, pour engager la Turquie dans la défense des eaux territoriales somaliennes et dans la reconstruction, l'équipement et la formation de la marine de Mogadiscio. En contrepartie, Ankara a obtenu le droit de percevoir 30% des recettes provenant de l'exploitation des ressources de la zone économique exclusive somalienne et le droit d'explorer, d'extraire et de vendre les ressources énergétiques qui s'y trouvent.

Mogadiscio, où le groupe turc Albayrak loue jusqu'en 2035, l'aéroport et le port commercial de Mogadiscio, où se trouvent la plus grande base étrangère de Türk Silahlı Kuvetleri et la base de missiles balistiques et spatiaux de la Turquie, est un nœud clé du réseau de projection anatolien en Afrique, qui se déroule le long d'un corridor traversant le Soudan depuis l'aéroport international de Mitiga à Tripoli, la base aérienne et navale de Misrata et la base aérienne d'al-Watiya en Libye, contrôlés par les Turcs, corridor se prolongeant donc jusqu'à Mogadiscio.

La Turquie contrôle et turquifie déjà les autorités, les forces armées, les services secrets et les infrastructures de la Somalie depuis des années. En juillet 2024, le Parlement turc a approuvé le déploiement de forces turques dans ce pays de la Corne de l'Afrique afin de protéger la zone économique exclusive somalienne contre les menaces terroristes et autres. En octobre de cette année, le navire de recherche turc « Oruç Reis », auparavant protagoniste de plusieurs crises impliquant la Grèce, est entré dans les eaux territoriales somaliennes, escorté par deux frégates.

Le sultan embrasse le pharaon

L'Éthiopie, quant à elle, est le principal bénéficiaire des investissements turcs en Afrique. Des capitaux, des drones de combat pour lutter contre les insurgés dans le Tigré, des technologies et des ingénieurs pour assurer la communication interne des vastes hauts plateaux abyssins qui s'étendent du plateau du Rift est-africain vers le plateau éthiopien. L'Éthiopie est également devenue un levier pour le Raïs face à l'Égypte, avec laquelle les relations de la Turquie ont été quasiment gelées après 2011. Le remplissage du GERD durant l'été 2024, selon les géologues égyptiens, a retardé d'un mois l'arrivée des eaux du Nil au barrage d'Assouan. Le cauchemar d'Abd al-Fattah as-Sisi d'une déshydratation et d'un dessèchement progressifs de l'Égypte devient une menace réelle pour le pays.

Le sultan s'en est servi pour atteler le pharaon égyptien à son carrosse impérial néo-ottoman: le Parlement turc n'a approuvé les accords de février-mars avec la Somalie qu'en juillet, donc déjà après la visite du dirigeant anatolien au Caire le 24 février - la première depuis 2011. Ankara a ainsi donné au Caire le temps d'envoyer ses propres troupes en Somalie en août, ce qui, dans le sillage de la crise du barrage éthiopien, a été fait par la partie égyptienne sur un ton bruyamment hostile à Addis Abeba - expressif au point de menacer d'éclater en affrontements frontaliers. De l'eau (du Nil) pour le moulin du Raïs qui, le 12 septembre (lors de la première visite du dirigeant égyptien en Turquie depuis 2012), a reçu As-Sisi à Ankara comme le seul arbitre capable de démêler le nœud des tensions dans la Corne de l'Afrique.

La réconciliation turco-égyptienne a été préparée par des contacts au niveau du renseignement et à des niveaux inférieurs de la diplomatie développés à partir de mars 2021. En novembre 2022, Erdoğan a serré la main du pharaon détesté lors d'une réunion multilatérale à Doha. En avril 2023, le ministre des Affaires étrangères turc de l'époque, Mevlüt Çavuşoğlu, a effectué une visite sur le Nil, à la suite de laquelle les deux pays ont renommé l'un chez l'autre des ambassadeurs qui avaient été envoyés à la retraite dix ans plus tôt. La veille de la visite d'Erdogan au Caire, Hakan Fidan a annoncé un accord de coopération militaire turco-égyptien. Il s'agit donc d'un plan à long terme, mis en place depuis des années. À son tour, il doit permettre d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux, mais nous y reviendrons dans un instant.

Le jeu du sultan avec les émirs

Dans la Corne de l'Afrique, Ankara rivalise d'influence avec Abou Dhabi, qui a été l'intermédiaire caché de l'accord de janvier entre Addis-Abeba et Hargesia. Les Émirats arabes unis jouent sur deux fronts vis-à-vis de la Somalie, soutenant l'unité territoriale du pays tout en ne renonçant pas à des accords lucratifs avec des forces contrôlant de facto des ports importants sur la côte du pays assiégé. La construction du port de Berbera a été financée par la société DP World, basée à Dubaï, qui est également le principal fournisseur de capitaux de l'Éthiopie.

Cette société de logistique, liée à la dynastie régnante Al-Maktum de Dubaï, a également été le principal fournisseur de drones (avec la Turquie) à l'Éthiopie pendant la guerre du Tigré (2020-2022) et les guerres en cours contre les insurgés dans les régions d'Amhara (depuis avril 2023) et d'Oromo (depuis 1973). DP World était également le principal rival du groupe turc Albayrak dans son offre de location de l'aéroport Adena Adde à Mogadiscio. Les Turcs en sont finalement sortis vainqueurs, grâce à leur soutien constant au gouvernement central, tandis que les Émirats arabes unis, comme nous l'avons mentionné, ont joué un double jeu, ce qui a fini par refroidir l'attitude des Somaliens à leur égard.

L'Éthiopie, cependant, ne reconnaîtra pas le Somaliland

Dans le contexte de la déclaration d'Ankara, le statut du protocole d'accord mutuel de janvier 2024 entre l'Éthiopie et le Somaliland reste flou. Abdirahman Mohammad Abdullahi, dans son discours inaugural, a annoncé d'une part un « examen » de l'accord avec l'Éthiopie pour sa transparence, sa compatibilité avec les intérêts stratégiques du Somaliland et ses objectifs plus larges de reconnaissance internationale, et sa mise en œuvre par les voies parlementaires et légales par les deux parties, et d'autre part, la poursuite de sa mise en œuvre et sa non-dépendance de la relation de l'Éthiopie avec la Somalie. Cependant, il semble que la déclaration rassurante et, très probablement, délibérément vague du dirigeant de la république non reconnue cache la prise de conscience que le mémorandum n'est plus valable.

Après la signature du mémorandum, le ministre de la défense du Somaliland, Abdiqani Mohamoud Ateye, du parti Kulmiye dont Muse Bihi Abdi était le chef depuis 2015, a démissionné. L'ancien ministre de la défense refusait d'accepter la présence de troupes éthiopiennes au Somaliland, qu'il considérait comme le « principal ennemi » du Somaliland. Le nouveau président Abdirahman Mohammad Abdullahi, fondateur du parti rival Waddani, s'est déclaré prêt à rencontrer l'ancien ministre. Il s'agit peut-être d'une autre indication que Hargesia a pris conscience de son échec diplomatique (ou a succombé à la pression extérieure en la matière).

La Turquie pacifie le conflit entre l'Éthiopie et la Somalie

La déclaration d'Ankara de décembre dernier annonce l'ouverture de pourparlers techniques sous l'égide de la Turquie, au plus tard à la fin du mois de février 2025, et la signature des accords de conclusion dans un délai de quatre mois. L'objectif de ces pourparlers est de fournir à l'Éthiopie « un accès fiable, sûr et durable à la mer et depuis la mer, sous l'autorité souveraine de la République fédérale de Somalie ». L'Éthiopie doit donc disposer d'un « accès sûr à la mer et à partir de la mer, dans le respect de l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie ». Les parties déclarent en outre leur « respect et leur engagement envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'autre partie, ainsi qu'envers les principes énoncés dans le droit international ». La Turquie doit superviser la mise en œuvre de ces engagements et résoudre les différends liés à leur interprétation et à leur application par le dialogue et de manière pacifique - avec l'aide de la Turquie si nécessaire.

La déclaration, dont les dispositions les plus importantes sont reprises dans le paragraphe ci-dessus, ne mentionne pas la présence militaire de l'Éthiopie sur la côte somalienne. L'Abyssinie, quant à elle, s'efforce d'être « complète » sur le plan maritime, notamment en reconstruisant sa marine de guerre - ce qui est particulièrement légitime dans les eaux en proie aux attaques des pirates et des Huthis. Comme indiqué plus haut, le statut du protocole d'accord mutuel de janvier 2024 entre l'Éthiopie et le Somaliland n'est toujours pas clair. S'il devait être annulé, la question se pose de savoir à quelle zone côtière Addis-Abeba aura accès: le port de Berbera? le port de Kismayo? Il ne faut pas non plus oublier que la question de l'accès de l'Éthiopie à la mer se pose dans le contexte plus large des relations entre l'Éthiopie et l'Égypte, sans la normalisation structurelle desquelles il sera difficile de parler de stabilité durable dans les régions de la Corne de l'Afrique et du bassin du Nil.

La Turquie veut aller vers l'océan

Le levier de pression sur l'Egypte sera la présence militaire turque d'Ankara en Tripolitaine. En août 2024, la Grande Assemblée nationale turque a ratifié un nouveau protocole de coopération militaire avec Tripoli, renforçant la coopération existante et garantissant aux soldats turcs l'impunité des autorités locales sur le Grand Syrte. Le Caire sera contraint de faire des compromis avec Ankara pour tenter de colmater stratégiquement la brèche à sa frontière occidentale. L'enjeu pour le sultan est la reconnaissance par l'Égypte du protocole d'accord turco-libyen sur la démarcation des eaux territoriales en Méditerranée, signé le 27 novembre 2019 à Istanbul.

Le protocole turco-libyen est une application pratique de la doctrine Mavi Vatan. Il formalise les revendications turques sur le plateau continental en Méditerranée et en mer Noire, déjà poursuivies par l'Anatolie depuis 2004. En juin 2006, la doctrine a été formulée par le contre-amiral Cem Gürdeniz lors d'un symposium sur « La mer Noire et la sécurité maritime » tenu sur le site du commandement des forces navales turques. Elle a été développée par le contre-amiral Cihat Yacı en 2010 dans l'ouvrage « Temel Deniz Hukuku » et dans le livre « Mavi Vatan. Bir Harita ve Bir Doktrin Kitabi ».

La doctrine de la patrie bleue n'est pas une simple doctrine géostratégique, atteignant le niveau de la « stratégie totale » au sens d'André Baufre ou de la « géopolitique » dans son sens le plus large ; son objectif est d'élever les Turcs au rang de peuple marin, de transformer la Turquie en une puissance eurasienne non seulement par la mer mais aussi par l'océan. La Turquie doit se tourner vers les marchés indo-pacifiques, comme l'a fait autrefois l'Empire ottoman, et en reliant le port de Mogadiscio, dans l'océan Indien, à Tripoli, dans la Méditerranée, et Tripoli à Aliağa, en Anatolie, on crée le réseau de voies de communication nécessaire à cet effet.

Le contrôle par la Turquie du golfe d'Iskanderun et des zones maritimes territoriales en contact avec les siennes et celles de la Libye permet de sécuriser la section méditerranéenne de la route. L'entretien de relations amicales avec le régime de Khartoum, mis en place par les Israéliens, les Égyptiens et les Arabes émiratis pour anéantir l'influence turque sur la mer Rouge, permet de sécuriser la section africaine. L'accord militaire de février 2024 avec Djibouti renforce encore l'influence d'Ankara dans la région de Bab al-Mandab.

Les Turcs apprennent à connaître l'Afrique

Pour compléter le puzzle est-africain, il ne manque à Erdogan que l'Égypte. Les accidents techniques dans le détroit de Suez, comme l'échouage du porte-conteneurs « Ever Green » en mars 2021, mais surtout la déstabilisation géopolitique de la région ont incité les parties prenantes à développer des voies de transport alternatives au corridor Suez-Bab al-Mandab. La Türkiye, avec la Chine bien sûr, fait partie des promoteurs les plus actifs de l'initiative « Belt and Road », dont l'une des branches doit partir de Shanghai, via Xi'an, Urumqi, puis Almaty, Tachkent, Téhéran, Ankara et Istanbul, pour rejoindre l'Europe. Il y a aussi l'idée de la route du développement, qui relierait le golfe Persique, via la Mésopotamie, au plateau anatolien, avec l'aide des Émirats arabes unis et du Qatar. Et enfin, la route africaine de Tripoli à Mogadiscio, déjà mentionnée.

Toutefois, la route africaine et la route du développement ne sont pas des alternatives mais des compléments à la route égyptienne. Les Turcs ont besoin de l'Égypte et du Soudan, ainsi que de l'île de Sawakin, pour sécuriser Suez, la mer Rouge, Bab al-Mandab et le golfe d'Aden. C'est cette route qui restera le principal accès de la Turquie vers l'Indo-Pacifique - vers Bharat et Nusantara. Pressée au sud par l'Éthiopie et à l'ouest, du côté libyen, l'Égypte, qui doit en outre gérer la crise du canal de Suez, pourrait à son tour n'avoir d'autre choix que de donner raison à l'ambitieux sultan anatolien.

Il ne fait aucun doute qu'après un siècle d'absence due à l'orientation occidentale unilatérale des kémalistes, la Turquie revient en Afrique et devient l'une des principales forces en présence. La diplomatie anatolienne se heurtera sur le continent à des problèmes extrêmement complexes, dont la solution et la rectification exigeront de la diplomatie turque qu'elle « réapprenne » à connaître l'Afrique.

16:42 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, turquie, géopolitique, afrique, affaires africaines, éthiopie, somalie, corne de l'afrique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.