mercredi, 10 septembre 2025

Socialisme ou domination mondiale

Socialisme ou domination mondiale

Peter Backfisch

En 1906, l’historien de l’économie et réformateur social Werner Sombart publia son ouvrage « Pourquoi n’y a-t-il pas de socialisme aux États-Unis ? » Initialement influencé par Karl Marx, Friedrich Engels voyait en lui « le seul professeur qui ait vraiment compris Le Capital ». Il s’intéressa par la suite aux théories de Max Weber et écrivit sur les développements du capitalisme au XIXe siècle et au tournant du siècle, en plaçant les mouvements sociaux au centre de ses recherches. Après sa visite à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, accompagné de Max Weber, il devint clair pour lui que le prolétariat ne renverserait pas le capitalisme. Il relata ses expériences dans le livre mentionné ci-dessus. Cette question sera le point de départ de cet essai.

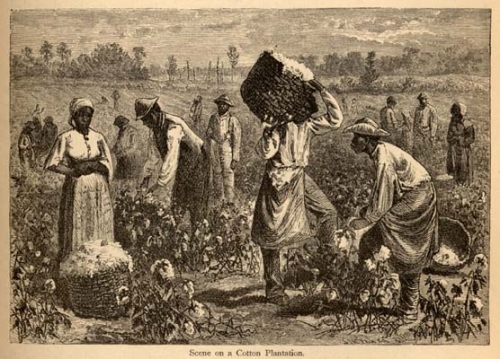

Les États-Unis sont restés, même après leur guerre d’indépendance contre les colonisateurs britanniques, l’enfant de leurs géniteurs européens ; on pourrait même dire, leur enfant raté. Précisément parce que le développement du mode de production capitaliste a commencé immédiatement après la paix avec les Britanniques et la fondation de l’État, les États-Unis sont à considérer dès le début comme la première civilisation de gauche du monde ou, comme l’a formulé Alexandre Douguine, une « expérience de la modernité ». Dans leurs fondements idéologiques marqués par le libéralisme, ils ont prôné une société fondée sur la liberté individuelle et la garantie du droit. Cependant, pour les populations autochtones et les esclaves africains, les droits de liberté inscrits dans la loi ne s’appliquaient pas dès le départ. Même les ouvriers blancs pauvres et les paysans ont été confrontés, durant les 140 premières années, à l’absence de droits et à l’exclusion.

Dès le début, les chefs de la révolution se méfiaient de la populace pauvre, qu’ils voyaient dans les immigrants blancs affluant dans le pays et les soldats démobilisés. Les esclaves et les Indiens n’étaient pas un sujet dans les premières années, car les idées révolutionnaires n’exerçaient aucune attraction sur eux. La première étape concernait la répartition des terres confisquées aux loyalistes en fuite. Les grandes terres, surtout celles de valeur, passaient immédiatement, pour l’essentiel, entre les mains des chefs de la révolution et de leurs partisans. Une certaine quantité de terre, de petites parcelles, était néanmoins réservée aux paysans afin de constituer une base de soutien relativement solide pour le nouveau gouvernement. L’énorme richesse en ressources de la Nouvelle-Angleterre rendit possible que des ouvriers manuels, des travailleurs, des marins et de petits paysans soient gagnés aux nouvelles idées grâce à la rhétorique révolutionnaire, à la camaraderie du service militaire et à l’attribution de petites parcelles de terre, permettant ainsi la naissance d’un « esprit pour l’Amérique ». Mais le plus grand groupe de sans-terre ne pouvait survivre qu’en tant que métayers sur les vastes domaines des grands propriétaires fonciers et ne pouvait pas nourrir leur famille avec les récoltes. Dès 1776, il y eut les premières « révoltes de métayers » contre les immenses domaines féodaux.

Dans le Sud du pays, les grandes plantations se développaient, tandis qu’à l’Est, les premières usines et organisations commerciales apparaissaient, qui accélérèrent l’industrialisation jusqu’en 1850. 75 ans après l’indépendance, en Nouvelle-Angleterre, quinze familles (« Associates ») contrôlaient 20 % des filatures de coton, 39 % du capital d’assurance dans le Massachusetts et 40 % des réserves bancaires à Boston. Les industriels étaient devenus puissants et s’organisaient. Pour les artisans et les ouvriers, ce fut un processus bien plus difficile et long. Les voix refusant de plus en plus l’ordre social et politique se faisaient plus nombreuses, car la pauvreté s’étendait et s’aggravait même. Les formes de résistance, sous la forme de grandes grèves, restaient encore limitées localement et n’étaient pas organisées collectivement ; il manquait encore des associations ouvrières et des syndicats.

Avec l’éclatement de la guerre de Sécession, les questions nationales prirent le pas sur les questions de classes. Les partis politiques réclamaient du patriotisme pour la cause nationale et la mise de côté des intérêts égoïstes, occultant ainsi les causes économiques de la guerre civile, et surtout le fait que c’était le système politique lui-même et ses bénéficiaires, les classes riches, qui étaient responsables des problèmes sociaux croissants.

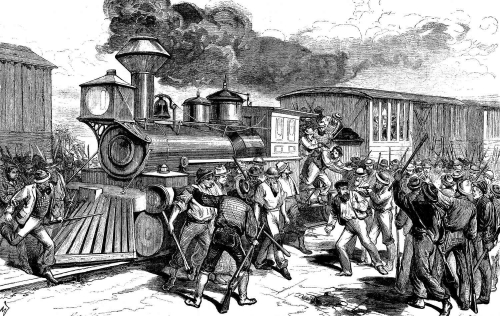

Les antagonismes de classes persistèrent et s’accrurent rapidement, ce qui, immédiatement après la guerre civile, mena à des affrontements sociaux encore plus vifs, atteignant un premier sommet avec la grande grève des cheminots de 1877 à Saint-Louis. À la fin, on dénombrait une centaine de morts, un millier d’ouvriers furent arrêtés et emprisonnés. Parmi les 100.000 grévistes, la plupart furent licenciés et se retrouvèrent au chômage. Cette grande grève attira beaucoup d’attention en Europe ; Marx écrivit à Engels : « Que penses-tu des ouvriers des États-Unis ? Cette première explosion contre l’oligarchie associée du capital depuis la guerre civile sera bien sûr à nouveau réprimée, mais pourrait très bien être le point de départ d’un parti ouvrier. » (Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis, p. 244).

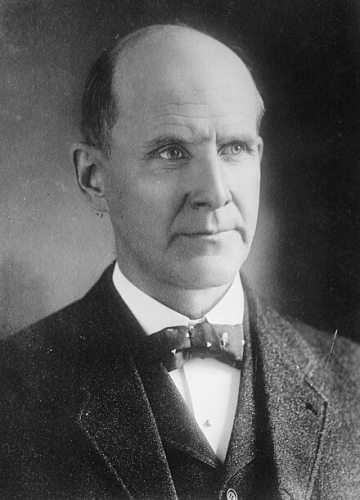

La grève de 1877 fut la première grande grève aux États-Unis menée par un parti ouvrier. Il était encore minuscule et seulement local, mais il eut une grande influence sur la fondation de nombreux syndicats dans les années 1880. Ceux-ci organisèrent de plus en plus la résistance des travailleurs. Les premières revendications pour l’instauration d’un ordre socialiste se firent plus fortes. Le mouvement s’est doté de leaders devenus célèbres bien au-delà des États-Unis, tels qu’Alexander Berkman, Emma Goldman et Eugene Debs (photo, ci-dessous), président du parti socialiste des États-Unis et cinq fois candidat à la présidence. Berkman et Goldman jouèrent ensuite un rôle de premier plan dans la révolution russe de 1917 et 1918. Après avoir soutenu la révolte des marins de Cronstadt contre le pouvoir soviétique en 1918, ils furent expulsés par les bolcheviks vers les États-Unis, bien qu’il fût connu qu’ils y seraient arrêtés.

Dans les années 1880 et 1890, les forces productives étaient si développées et la situation de la classe ouvrière si misérable qu’une situation régnait qui aurait pu mener à une révolution socialiste. « Des centaines de milliers d’Américains commencèrent à penser au socialisme. » (Howard Zinn, ibid., p. 330.) En Europe, la situation avait déjà été désamorcée par l’introduction des droits des travailleurs et des normes sociales. Nous revenons ici à la question posée par Sombart : « pourquoi n’y a-t-il jamais eu de socialisme en Amérique ? » Aujourd’hui, nous savons qu’il n’aurait jamais pu exister. Quelles en étaient les raisons ?

Dans les années 1880 et 1890, les forces productives étaient si développées et la situation de la classe ouvrière si misérable qu’une situation régnait qui aurait pu mener à une révolution socialiste. « Des centaines de milliers d’Américains commencèrent à penser au socialisme. » (Howard Zinn, ibid., p. 330.) En Europe, la situation avait déjà été désamorcée par l’introduction des droits des travailleurs et des normes sociales. Nous revenons ici à la question posée par Sombart : « pourquoi n’y a-t-il jamais eu de socialisme en Amérique ? » Aujourd’hui, nous savons qu’il n’aurait jamais pu exister. Quelles en étaient les raisons ?

Les guerres offrent toujours aux gouvernants la possibilité de réunir le peuple autour d’un certain patriotisme. Ainsi, les conflits militaires et économiques entre les États-Unis et le Royaume d’Espagne menèrent en 1898 à une guerre qui aboutit à la prise de possession de Cuba, Porto Rico et Guam. À l’époque, il n’était pas clair si ces territoires seraient jamais rendus. En 1899, cette guerre se prolongea avec les Philippines. On estime que 200.000 à 1.000.000 de civils y trouvèrent la mort. La guerre dura jusqu’en 1902 et s’acheva également par l’annexion de l’île.

Au tournant du siècle, se forma le premier syndicat ouvrier à l’échelle des États-Unis, l’American Federation of Labor (AFL). Dès le début, d’importants défauts apparurent, nuisant à une morale de combat unifiée et efficace : presque tous les membres étaient des hommes, presque tous blancs, presque tous ouvriers qualifiés. Les attitudes racistes envers les Noirs étaient répandues. Les dirigeants percevaient de hauts salaires et côtoyaient les employeurs, menant un mode de vie axé sur la consommation. Il est attesté qu’un dirigeant de l’AFL a offert, lors d’un match de baseball, un billet de 100 dollars à celui qui avait retrouvé sa bague en or d’une valeur de 1 000 dollars, billet qu’il tira d’une liasse dans sa poche.

La principale raison de la pacification de la classe ouvrière réside cependant dans le processus de réforme qui s’amorça vers 1904. Le président Theodore Roosevelt y vit le seul moyen de contrer la montée du socialisme. Malgré la résistance des employeurs, des changements législatifs furent introduits, se traduisant par des droits de protection des travailleurs. Les principaux économistes y voyaient la seule possibilité de stabiliser les intérêts de la grande industrie.

Avec l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917, le spectre du socialisme avait définitivement disparu aux États-Unis. Les États-Unis étaient devenus la première puissance mondiale, et la politique fut alors guidée par d’autres intérêts.

Le libéralisme, en tant qu’idéologie de la modernité avec sa promesse quasi-religieuse de salut pour l’humanité, remonte à la toute première colonisation britannique et reçut une consécration idéologique avec la déclaration d’indépendance américaine. Il avait remporté sa première victoire. Jusqu’en 1945, la nouvelle puissance mondiale, alliée à la Grande-Bretagne et à la France, a façonné le monde européen, y compris dans ses colonies. Une transformation majeure survint à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont l’Union soviétique sortit également victorieuse. Dès lors, le monde fut confronté à une configuration bipolaire avec deux superpuissances. Avec l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis sont devenus « la seule superpuissance mondiale » (Zbigniew Brzezinski).

Allons-nous vers un ordre mondial multipolaire ?

Après les nombreux échecs militaires de l’Occident ces dernières décennies, il est de plus en plus soutenu que l’ordre mondial dominé par les États-Unis est en déclin et sera remplacé par un ordre multipolaire. On attribue aux pays dits BRICS la capacité d’opérer ce changement, car les principaux acteurs – Chine, Inde, Russie, Brésil, Iran et les États arabes – disposent de ressources matérielles adéquates et développent de plus en plus la volonté politique de se soustraire à la domination américaine. En 2009, dix pays se sont réunis pour la première fois à Iekaterinbourg, en Russie, afin de devenir de plus en plus puissants et influents d’ici 2025 (Rio de Janeiro). Aujourd’hui, 40 pays ont manifesté leur intérêt. Fin août 2025, une réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) a eu lieu à Tianjin, en Chine. Cette alliance de plusieurs pays des BRICS a adopté une déclaration ayant le caractère d’une affirmation géopolitique de soi et formulant des objectifs pour l’avenir. Les points clés du document sont:

- Création d’une banque de développement de l’OCS.

- Pas de prise de position sur les conflits armés actuels comme en Ukraine.

- Réforme des Nations unies.

- Condamnation de la violence dans la bande de Gaza.

- Rejet de la logique des blocs.

- Stabilisation de l’Afghanistan.

Les objectifs formulés dans la déclaration constituent un projet ambitieux. Ils ont le potentiel d’ébranler et d’affaiblir efficacement la domination de l’Occident en général, et celle des États-Unis en particulier. Surtout, l’organisation planifiée de la société sur la base d’un système de crédit social, grâce à une banque de développement propre, agissant indépendamment des influences géopolitiques, renforcera la souveraineté des nations. Il faut toutefois garder à l’esprit que les BRICS et l’OCS sont des alliances pragmatiques, qui fonctionnent de façon fragile sur de nombreux points. Ils ne possèdent pas l’unité civilisationnelle et l’identification dont fait montre l’alliance du G7. Cela ressort particulièrement du point 2 de la déclaration, qui laisse la Russie seule face à son consensus dans la guerre et contre les ingérences occidentales en Ukraine. Une justification invoquant l’unité de l’alliance paraît peu convaincante. La réforme des Nations unies, point 3, avec son Conseil de sécurité, est absolument nécessaire, mais cela ne doit pas conduire à une implication accrue d’États européens comme l’Allemagne, car cela renforcerait encore la surreprésentation occidentale.

Les développements actuels montrent qu’un contrepoids dans le système mondial est en train d’émerger. L’ordre mondial sera refondé et sera multipolaire. Les États-Unis pourront y jouer un rôle. Pour les Européens, il n’y aura probablement pas de place à l’échelle mondiale, tout au plus comme appendice des États-Unis. À moins qu’ils ne se souviennent de leur propre histoire et ne choisissent la voie de la redécouverte de soi.

18:23 Publié dans Actualité, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, états-unis, sco, socialisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 14 octobre 2019

OTAN versus OCS : un bras de fer feutré mais réel

OTAN versus OCS : un bras de fer feutré mais réel

Auteur : Général Dominique Delawarde

Ex: http://www.zejournal.mobi

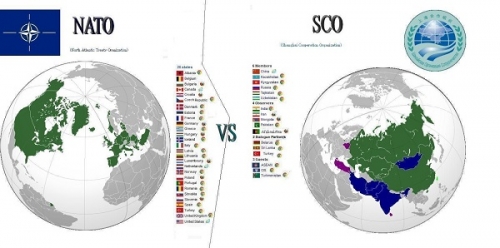

C’est bien en réaction à la malheureuse campagne de l’OTAN dans l’ex-Yougoslavie que la Russie et la Chine, humiliées et impuissantes à l’époque, ont résolu de s’organiser pour tenter de s’opposer plus efficacement aux ingérences unilatérales de l’Alliance Atlantique qui pointaient leur nez. Leurs efforts conjoints ont abouti à la création, en 2001, de l’Organisation de Coopération de Shangaï (OCS). Au départ peu puissante, cette organisation a pris, petit à petit, du poids avec son élargissement et le développement économique très rapide de certains de ses membres, la Chine et l’Inde notamment. Cette montée en puissance de leur économie a permis à ces pays d’augmenter considérablement leurs budgets de défense et d’inscrire ces hausses dans la durée.

Au fil du temps, et bien qu’elle s’en défende, cette organisation est devenue clairement rivale et concurrente de celle de l’Atlantique Nord pour ce qui est de sa vision du monde. Cette opposition à « la coalition occidentale » s’est exprimée, dès 2005, par le rejet unanime de la candidature des USA qui ne demandaient, pourtant, qu’un strapontin d’observateur. Elle se manifeste aussi à l’ONU où l’Inde et la Chine se montrent solidaires de la Russie sur les crises syrienne et ukrainienne. Elle se mesure enfin dans la teneur des 18 déclarations communes cosignées par les chefs d’état de l’OCS. Ces documents viennent chaque année clôturer leur Congrès depuis 2001.

Aujourd’hui, l’OCS compte huit États membres à part entière, dont quatre puissances nucléaires, Russie, Chine, Inde, Pakistan, alors que l’OTAN n’en compte que trois. Elle compte aussi quatre pays observateurs dont l’Iran, depuis 14 ans, et six partenaires de discussion, dont la Turquie depuis 7 ans. Les huit membres à part entière regroupent, à eux seuls 43 % de la population de l’humanité, à comparer aux 11 % qui constituent la population des 28 pays membres de l’OTAN. En terme de population, le centre de gravité de la « communauté internationale » n’appartient donc pas à l’OTAN.

L’Alliance cherche à se rassurer en affichant le cumul des budgets de défense de ses 28 États membres en le comparant aux budgets des États membres de l’OCS, pris individuellement. Elle met aussi en avant les réelles divisions au sein de l’organisation concurrente pour ne pas avoir à évoquer les siennes. Elle souligne enfin le facteur d’efficacité présumé que constitue son organisation militaire intégrée en occultant le fait que les forces militaires des pays de l’OCS effectuent une douzaine de grandes manœuvres militaires bi ou multilatérales chaque année.

De lourdes erreurs d’appréciation sont manifestement commises, volontairement ou non, par ceux qui veulent à tout prix promouvoir la fiction d’une supériorité écrasante de l’OTAN, qui resterait, aujourd’hui et demain, la seule « super alliance » apte à régenter le monde.

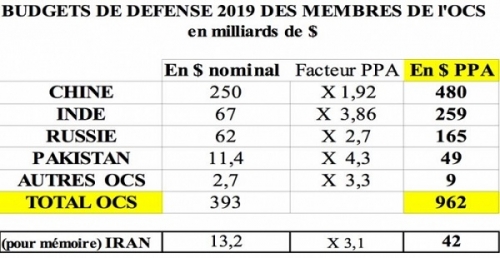

La première de ces erreurs consiste à présenter des comparaisons de budgets de défense qui ne sont pas pertinentes puisqu’elles prennent comme unité de mesure le dollar nominal au lieu d’utiliser la parité de pouvoir d’achat (PPA). En effet, les membres de l’OCS payent bien leurs personnels militaires dans leur propre monnaie et n’achètent quasiment pas d’équipements à l’Ouest. Leurs budgets de défense ne peuvent donc être correctement évalués qu’en parité de pouvoir d’achat.

Sans entrer dans les détails, les budgets de défense cumulés des États membres de l’OTAN se montent, à environ, 1000 milliards de dollars en nominal et quasiment le même montant en parité de pouvoir d’achat (PPA), compte tenu du poids des USA et des trois poids lourds européens de l’Alliance, dont le niveau de vie est proche.

Le tableau, ci-dessus, présente les budgets de défense des pays membres de l’OCS en $ nominal et en PPA.

Ce tableau fait apparaître une quasi-parité PPA entre l’OCS et l’OTAN (à 1000 milliards de $ PPA environ). Les leaders politiques et militaires occidentaux ne devraient pas négliger ce type de comparaison et, peut-être, devraient-ils commencer à s’inquiéter du rythme toujours très élevé de progression des budgets de défense dans le camp de l’OCS, notamment pour la Chine et pour l’Inde.

Notons que le budget de défense PPA de l’Iran, adversaire des USA, donc potentiellement de l’OTAN, est tout à fait « respectable ». Ceci pourrait expliquer d’ailleurs certaines percées technologiques qui ont surpris les observateurs et qui pourraient encore surprendre.

La deuxième erreur d’appréciation consiste à ne considérer que les budgets en oubliant de comparer la manière de les utiliser. Sur ce point, la comparaison OTAN-OCS est en défaveur des pays membres de l’OTAN. L’entretien des très nombreuses bases US établies sur l’ensemble de la planète et la politique d’ingérence des trois pays : États-Unis, Royaume-Uni, France, coûte très cher. Ces derniers, surtout les USA, y consomment une part considérable de leur budget de défense. Cela réduit d’autant la part consacrée au renouvellement des équipements et à leur maintenance. Ajoutons que la politique de dispersion, voire l’engagement de forces et de moyens sur l’ensemble de la planète n’est pas toujours un gage d’efficacité en termes militaires, lorsque vient le moment de s’engager rapidement sur un seul théâtre, bien localisé, et d’y concentrer son effort…

Pour les pays de l’OCS, ce type de « gaspillages » liés aux interventions et aux stationnements de forces hors de leurs frontières est minimal et la part consacrée à la mise en place de nouveaux équipements est maximale. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que l’ingérence et la course à l’hégémonie nécessitent la possession, la maintenance et l’emploi quasi-permanent de matériels « offensifs » très coûteux : porte-avions, aéronefs, missiles de croisière ultrasophistiqués qui ne sont, par ailleurs, plus invulnérables. A l’inverse, la posture plus « défensive » de l’OCS peut être très efficace à bien moindre coût : dispositifs anti-aériens, missiles antinavires, drones.

La troisième erreur des Occidentaux consiste à sous-estimer la rapidité de l’évolution de divers facteurs de puissance. La croissance économique (PIB) des pays membres de l’OCS, tirée par l’Inde et la Chine est, encore aujourd’hui, trois à quatre fois supérieure à celle des pays membres de l’OTAN, ce qui se traduit par de très fortes hausses annuelles des budgets de défense au sein de l’OCS depuis sa création, de 6% à 12% par an pour la Chine et pour l’Inde. Ces hausses se poursuivent aujourd’hui au sein de l’OCS, alors que presque tous les Etats membres de l’OTAN ont connu des budgets en forte régression, puis en stagnation, depuis la fin de la guerre froide.

La quatrième erreur d’appréciation de l’Alliance Atlantique est de sous-estimer les réactions de rejet et le niveau des inimitiés, voire de haine, que leurs interventions suscitent. Ces réactions de rejet concernent les pays victimes des ingérences US/OTAN, les alliés et amis de ces pays victimes, et une part croissante des opinions publiques occidentales. Elles constituent des facteurs d’affaiblissement de l’OTAN et de renforcement de la détermination et de l’unité du camp qui s’y oppose.

La cinquième erreur d’appréciation des stratèges occidentaux est de considérer que les pays dans le camp de l’OCS sont trop profondément divisés et manquent de cohésion pour constituer une réelle opposition (Chine-Inde, Inde-Pakistan). C’est oublier que ces Etats ont, jusqu’à présent, fait primer leurs objectifs communs sur leurs disputes bilatérales, si aiguës soient ces dernières.

En effet, dans le cadre des congrès annuels, des réunions préparatoires à ces congrès et des autres grands rendez-vous : sommet des BRICS, G20, commémorations de fêtes nationales, rencontres bilatérales, les chefs d’Etats et leurs ministres rencontrent plusieurs fois par an leurs homologues des autres Etats membres de l’OCS, et ils se parlent. Compte tenu de leur longévité au pouvoir, ces leaders politiques se connaissent parfaitement. Ils cosignent de nombreuses déclarations communes et votent souvent ensemble, contre les projets de résolutions présentés par les Occidentaux à l’ONU. Ils multiplient les manœuvres militaires bi ou multilatérales et achètent leurs armements à l’Est plutôt qu’à l’Ouest.

Enfin, dès qu’elle le souhaitera, l’OCS n’aura aucun mal à s’élargir. Les candidats potentiels ne manquent pas. L’Iran et la Turquie, pour ne citer que ces deux Etats, pourraient d’ailleurs y être admis à court ou moyen terme. Si l’OCS ralentit volontairement son élargissement, c’est probablement pour ne pas alarmer inutilement l’Occident et gagner les quelques années nécessaires pour assurer, puis consolider sa suprématie sur les deux volets économique et militaire.

Lorsqu’on veut comparer l’OTAN à l’OCS, il y a, bien sûr, d’autres erreurs d’appréciation à éviter, concernant notamment les aspects quantitatifs et qualitatifs des effectifs militaires, de l’entraînement, des matériels majeurs, des réserves, de la disponibilité opérationnelle des unités et des équipements, des forces morales, et des systèmes de gouvernance des Etats membres. Ces comparaisons surestiment trop souvent nos capacités et sous-estiment celle d’une organisation qui pourrait bien être, en tout ou partie, notre adversaire de demain. L’étude du très sérieux institut Thomas More du 30 mai 2017, montre à quel point la composante UE de l’OTAN est devenue, au fil du temps, une addition de faiblesses (1). Sans doute l’UE a-t-elle trop engrangé les dividendes de la paix depuis 1991 pour en arriver là.

Dans un tel contexte, chacun sent, chacun sait que le centre de gravité de la puissance économique et militaire bascule assez rapidement des pays membres de l’OTAN, vers ceux de l’OCS. Ne serait-il pas prudent et clairvoyant pour la France d’adopter une politique étrangère au moins plus équilibrée entre l’Est et l’Ouest (politique gaullienne) ? Une politique plus ouverte à l’Est afin de ne pas s’enfermer dans une liaison transatlantique exclusive, c’est à dire dans le camp des perdants probables de demain. Le travail des politiques consiste à comprendre le monde et à anticiper et non pas à réagir avec retard aux événements et à faire subir à leur pays les préjudices découlant de leur imprévoyance ou de leurs erreurs d’analyse.

Il est néanmoins vrai que, jusqu’à présent, l’OTAN a toujours pris la précaution de ne s’engager militairement que du « fort au faible » (Serbie, Libye). Mais hélas, les élites néoconservatrices US et européennes tiennent, aujourd’hui, le haut du pavé tant à Washington que dans les plus hautes instances de l’OTAN. Ces élites ne manquent jamais de projets bellicistes pour tenter d’assurer l’hégémonie US sur le « reste du monde ». A ce titre, les propos du général US Westley Clark, ancien commandant en chef de l’OTAN sont édififiants (2).

Espérons que ces élites ne commettront pas, demain, l’erreur de surestimer la force de leur camp et de sous-estimer celle de leur adversaire potentiel. Pour preuve, la détermination des Houthis qui tiennent en échec depuis cinq ans les corps expéditionnaires à hauts budgets de la coalition saoudienne pourtant assistés par le trio Etats-Unis, Royaume-Uni, France. Il y a peut-être des leçons à tirer. ….

Espérons enfin que ces mêmes élites ne lanceront pas l’Alliance atlantique, et la France avec elle, dans des aventures qui pourraient bien s’avérer au-dessus de leurs forces et avoir des conséquences apocalyptiques pour elles comme pour le monde.

Notes:

(1) https://www.iveris.eu/list/notes_danalyse/264-europe_de_la_defense_et_capacites_militaires

(2) https://www.youtube.com/watch?v=vE4DgsCqP8U

- Source : Iveris

09:55 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, europe, asie, affaires européennes, affaires asiatiques, otan, sco |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 24 septembre 2013

Shanghai Cooperation Organisation warns against US-led war on Syria

Shanghai Cooperation Organisation warns against US-led war on Syria

By John Chan

Ex: http://www.wsws.org/

The latest summit of the Russian- and Chinese-led Central Asian grouping, the Shanghai Cooperation Organisation (SCO), held in Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, on September 13, was dominated by the rising global tensions produced by the US preparations for war against Syria.

Russian President Vladimir Putin insisted that “military interference from outside the country without a UN Security Council sanction is inadmissible.” The summit’s joint declaration opposed “Western intervention in Syria, as well as the loosening of the internal and regional stability in the Middle East.” The SCO called for an international “reconciliation” conference to permit negotiations between the Syrian government and opposition forces.

As he had done at the recent G20 summit in St Petersburg, Chinese President Xi Jinping lined up with Russia against any military assault on Damascus, fearing that it would be a prelude to attack Iran, one of China’s major oil suppliers.

Significantly, Iran’s new President Hassan Rouhani attended the meeting, despite suggestions that his government would mark a shift from former President Mahmoud Ahmadinejad and his anti-American rhetoric at previous SCO summits. Rouhani welcomed Russia’s proposal to put Syria’s chemical weapons under international control, claiming that it has “given us hope that we will be able to avoid a new war in the region.”

The SCO explicitly supported Iran’s right to develop its nuclear program. Putin insisted in an address that “Iran, the same as any other state, has the right to peaceful use of atomic energy, including [uranium] enrichment operations.” The SCO declaration warned, without naming the US and its allies, that “the threat of military force and unilateral sanctions against the independent state of [Iran] are unacceptable.” A confrontation against Iran would bring “untold damage” to the region and the world at large.

The SCO statement also criticised Washington’s building of anti-ballistic missile defence systems in Eastern Europe and Asia, aimed at undermining the nuclear strike capacity of China and Russia. “You cannot provide for your own security at the expense of others,” the statement declared.

Despite such critical language, neither Putin nor Xi want to openly confront Washington and its European allies. Prior to the SCO summit, there was speculation that Putin would deliver advanced S-300 surface-to-air missile systems to Iran and build a second nuclear reactor for the country. Russian officials eventually denied the reports.

Russia and China are facing growing pressure from US imperialism, including the threat that it will use its military might to dominate the key energy reserves in the Middle East and Central Asia. The SCO was established in 2001, shortly before the US utilised the “war on terror” to invade Afghanistan. Although the SCO’s official aim is to counter “three evils”—separatism, extremism and terrorism in the region—it is above all a bid to ensure that Eurasia does not fall completely into Washington’s orbit.

Apart from the four former Soviet Central Asian republics—Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan—the group also includes, as observer states, Mongolia, Iran, India, Pakistan and Afghanistan. The “dialogue partners” are Belarus, Sri Lanka and, significantly, Turkey, a NATO member, which was added last year.

However, US influence is clearly being brought to bear on the grouping. Before the summit, there were reports in the Pakistani press that the country could be accepted as a full SCO member. Russia invited new Prime Minister Nawaz Sharif to attend. However, Sharif only sent his national security advisor Sartaj Aziz, and no Pakistan membership was granted.

While the SCO is looking to enhance its role in Pakistan’s neighbour, Afghanistan, after the scheduled withdrawal of NATO forces, Aziz said Pakistan’s policy was “no interference and no favorites.” He insisted that the US-backed regime in Kabul could achieve an “Afghan-led reconciliation” if all countries in the region resisted the temptation to “fill the power vacuum.”

China and Russia are also deeply concerned by the US “pivot to Asia” to militarily threaten China and to lesser extent, Russia’s Far East, by strengthening Washington’s military capacities and alliances with countries such as Japan and South Korea. In June, China and Russia held a major joint naval exercise in the Sea of Japan, and in August, they carried out joint land/air drills in Russia involving tanks, heavy artillery and warplanes.

Facing US threats to its interests in the Middle East and the Asia-Pacific, China is escalating its efforts to acquire energy supplies in Central Asia. For President Xi, the SCO summit was the last stop in a 10-day trip to Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan and Kyrgyzstan—where he signed or inaugurated multi-billion-dollar deals for oil and gas projects.

At his first stop, Turkmenistan, Xi inaugurated a gas-processing facility at a massive new field on the border with Afghanistan. Beijing has lent Turkmenistan $US8 billion for the project, which will triple gas supplies to China by the end of this decade. The country is already China’s largest supplier of gas, thanks to a 1,800-kilometer pipeline across Uzbekistan and Kazakhstan to China.

In Kazakhstan, where Xi signed a deal to buy to a minority stake in an offshore oilfield for $5 billion, he called for the development of a new “silk road economic belt.” Trade between China and the five Central Asian republics has increased nearly 100-fold since 1992, and Kazakhstan is now the third largest destination of Chinese overseas investment.

Xi delivered a speech declaring that Beijing would never interfere in the domestic affairs of the Central Asian states, never seek a dominant role in the region and never try to “nurture a sphere of influence.” This message clearly sought to also placate concerns in Russia over China’s growing clout in the former Soviet republics.

During the G20 summit, the China National Petroleum Corporation signed a “basic conditions” agreement with Russia’s Gazprom to prepare a deal, expected to be inked next year, for Gazprom to supply at least 38 billion cubic metres of gas per year to China via a pipeline by 2018.

With so much at stake, Wang Haiyun of Shanghai University declared in the Global Times that “maintaining regime security has become the utmost concern for SCO Central Asian members, including even Russia.” He accused the US and other Western powers of inciting “democratic turmoil” and “colour revolutions” and warned that if any SCO member “became a pro-Western state, it will have an impact on the very existence of the SCO.” If necessary, China had to show “decisiveness and responsibility” to join Russia and other members to contain the turmoil, i.e. to militarily crush any “colour revolution” in the region.

The discussions at the SCO meeting are a clear indication that Russia and China regard the US war plans against Syria and Iran as part of a wider design to undermine their security, underscoring the danger that the reckless US drive to intervene against Syria will provoke a far wider conflagration.

Copyright © 1998-2013 World Socialist Web Site - All rights reserved

00:05 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, sco, chine, russie, inde, brics, syrie, levant, moyen orient, proche orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 31 janvier 2013

Erdoğan denkt öffentlich über SCO-Beitritt nach!

Türkei: Erdoğan denkt öffentlich über SCO-Beitritt nach!

Die Shanghai Cooperation Organisation, SCO, früher auch als „Shanghai Five“ bekannt, hat offenbar einen neuen Verehrer, Recep Tayip Erdoğan. Er sinnierte jedenfalls öffentlich im TV-Sender Kanal 24 am späten Freitag-Abend über eine Mitgliedschaft in der SCO:

„Die SCO sei besser, viel mächtiger und stärker als die EU. Wenn wir reinkommen, sagen wir good-bye zur EU“ schwärmte Erdoğan entzückt.

„…Erst im Sommer 2012 war der Türkei auf ihren Antrag hin der Status eines „Dialog-Partners“ bei der SCO verliehen worden. Die SCO hat derzeit sechs Mitglieder, 5 Beobachter, 3 Dialog Partner und 3 Gäste. Sie umfasst 60 Prozent der Eurasischen Landmasse und 25 Prozent der Weltbevölkerung…“ (Zitat: almabu)

Sicher ist, dass mit der SCO ein gewaltiger globaler Machtblock im Entstehen ist, wo die Themen Demokratie und Menschenrechte nicht schon beim Türsteher abgefragt werden. Sicher dürfte auch sein, dass dieser Machtblock alle Voraussetzungen für überdurchschnittliches Wachtum aufweist: Rohstoffe, Energie, eine junge und wachsende Bevölkerung, noch billige Arbeitskraft und eine gewaltige Nachfrage. Sicher ist weiter, dass dieser Machtblock sich geostrategisch bisher erstaunlich friedlich und passiv verhält.

Kann die SCO also für Erdoğan wirklich attraktiv sein? Ich denke ja. Die Türkei zum Seitenwechsel zu animieren müsste auch für die SCO nicht ohne Reize sein. Es würde das Machtgefüge im Nahen und Mittleren Osten total zu ihren Gunsten verändern. Eine Kleinigkeit steht diesem neuen Bündnis aber im Wege. Das ist die NATO-Mitgliedschaft der Türkei. Die Türkei müsste vor einem Beitritt zur SCO die NATO verlassen.

Ein solcher Schritt würde aber die USA auf den Plan rufen. Die Amis würden solchen Druck machen, dass Frau Merkel Ankara die EU-Mitgliedschaft auf dem silbernen Tablett servieren würde und wenn sie dazu auf den Knien zu Erdoğan wallfahren müsste.

Auch Israel würde einen solchen Seitenwechsel der Türkei kaum wollen. Zwar wäre sein Status als einzige Demokratie im Nahen Osten und als Polizist der USA dadurch noch unentbehrlicher. Israel würde aber mit einem großen Nachbarn Türkei, der einem anderen Bündnis angehört und auf den die USA nur noch geringen Einfluß hätten, früher oder später aneinander geraten. Man denke nur an die Energievorkommen im östlichen Mittelmeer um Zypern.

Man könnte für diesen Fall vermutlich den Versuch eines „Regime change“ in der Türkei prophezeien? Jüngste Umfragen in der Türkei zeigen, dass die EU-Mitgliedschaft bei den Türken keine Priorität mehr hat. Eine Mehrheit ist inzwischen dagegen. Aber auch für den Fall eines Abbruchs des Annäherungsverfahrens, des Beitrittsprozesses, müssten die EU und die Türkei eine gemeinsame Basis für die Zukunft entwickeln, denn man will auch künftig Handel und Geschäfte miteinander treiben und es werden auch künftig Arbeitskräfte in die EU einwandern wollen.

http://www.todayszaman.com/columnist-305321-erdogan-considering-shanghai-five.html

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sco, actualité, politique internationale, géopolitique, erdogan, turquie, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook