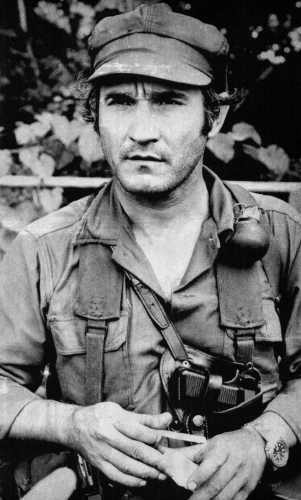

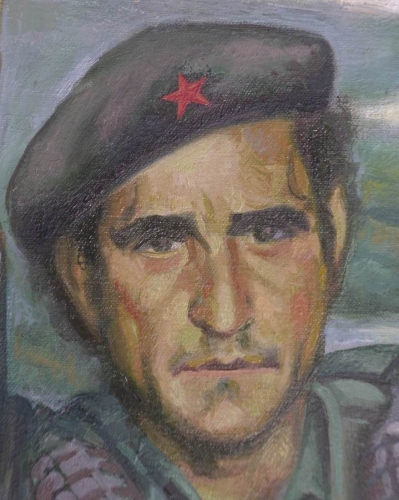

Le « Commandant Zéro » alias Eden Pastora Gomez est mort d’une crise cardiaque le 16 juin dernier dans un hôpital de Managua (Nicaragua) à l’âge de 83 ans. Né le 15 novembre 1936 à Cuidad Dario au Nord-Est des deux grands lacs du pays, cet ancien élève des Jésuites commence des études de médecine dans diverses universités, en particulier celle de Guadalajara au Mexique.

Mieux que les questions médicales, il s’intéresse vite à la politique. Son père a été assassiné par un nervis des Somoza qui tyrannisent le Nicaragua depuis des décennies. C’est une dynastie kleptocratique soumise à Washington. Face aux tentatives révolutionnaires qui secouent la pesante domination étatsunienne en Amérique centrale avec l’expérience guatémaltèque du colonel Jacobo Arbenz Guzman qui redistribue entre 1951 et 1954 dans la cadre d’une réforme agraire audacieuse 900 000 hectares non cultivés de l’United Fruit et des latifundistes à plus de cent mille familles, et la victoire de Fidel Castro et des « Barbudos » en 1959 à Cuba, le Département d’État et les grandes compagnies commerciales encouragent l’armée à renverser les dirigeants les moins dociles aux injonctions yankees.

L’héritage de Sandino

Dans cette effervescence politique et sociale, le jeune Pastora et cinq autres condisciples fondent au début des années 1960 un Front révolutionnaire Sandino à Las Segovias. Né en 1895, Augusto Cesar Sandino continue à marquer l’histoire du Nicaragua et de tout l’isthme américain. Fils illégitime d’un propriétaire terrien et d’une paysanne métisse, Sandino travaille au Guatemala et au Mexique, fréquente les milieux anarcho-syndicalistes et développe un vigoureux discours nationaliste anti-étatsunien. Les États-Unis occupent en effet le Nicaragua, de 1912 à 1925, puis de 1926 à 1933, en raison de la proximité stratégique du canal de Panama. Partisan de la libération de sa terre natale, Sandino veut aussi la justice sociale et, en souvenir de la Fédération d’Amérique centrale (1824 – 1838), la réunion des peuples centraméricains. En « Général des Hommes libres » commandant l’Armée de Défense de la Souveraineté nationale du Nicaragua, il mène avec un succès certain la guérilla contre les troupes étatsuniennes et leurs auxiliaires locaux. Il meurt assassiné en 1934.

En 1966, le Front révolutionnaire Sandino constitue avec des formations libérale, conservatrice, sociale-chrétienne, socialiste et communiste, une Union nationale d’opposition (UNO) hostile au clan mafieux somoziste. Malgré les arrestations, des détentions fréquentes et des conditions guère propices au militantisme, Eden Pastora poursuit son action politique. Il se rapproche du Front de libération nationale (FLN), fondé en 1960 par Carlo Fonseca, Silvio Mayorga et Tomas Borge. Après bien des débats internes, le FLN adopte l’adjectif « sandiniste » et devient le FSLN (Front sandiniste de libération nationale) avec un étendard frappé de deux bandes horizontales noire et rouge.

Eden Pastora s’implique dans l’action militaire qui commence vers 1974. Il s’impose vite comme l’un des principaux responsables de la guérilla. Son fait d’arme le plus impressionnant est l’« opération Chanchera ». Le 22 août 1978, à la tête d’un commando de vingt-cinq combattants, il s’empare du Palais national à Managua et prend en otage plus d’un millier de personnes, parlementaires et parents du despote Somoza inclus. Après bien des négociations, le gouvernement nicaraguayen accepte tous les conditions exigées par Eden Pastora désormais connu dans le monde entier sous le nom de code de « Commandant Zéro ». Le commando quitte le Nicaragua pour ensuite rejoindre les autres forces sandinistes.

Le prestige considérable du « Commandant Zéro » auprès des sandinistes assure à la faction « tercériste » du FSLN une prépondérance durable. Le FSLN se structure autour de trois tendances aux vues politiques souvent divergentes. Le courant marxiste-léniniste, ouvriériste et favorable à une grève générale insurrectionnelle se retrouve dans le FSLN « Prolétarien ». Le FSLN « Guerre populaire prolongée » emprunte les thèmes maoïstes de guerre populaire et guévaristes du foquisme (déclencher de nombreux foyers de guérilla dans toute l’Amérique latine). Le FSLN « Tiers », « Insurrectionnel » ou « tiercériste » s’attache pour sa part à concilier les deux courants précédents et, surtout, à attirer toutes les catégories sociales dans un front commun anti-Somoza. Sa figure de proue se nomme Daniel Ortega.

Révolte contre la révolution

Le régime pro-étatsunien de Somoza tombe en 1979. En liaison avec l’opposition politique, le FSLN établit une Junte gouvernementale de reconstruction nationale. Eden Pastora devient commandant de brigade et dirige les milices populaires sandinistes. Il est successivement vice-ministre de l’Intérieur, puis vice-ministre de la Défense. Le 9 juillet 1981, le célèbre « Commandant Zéro » démissionne cependant de toutes ses fonctions officielles et s’installe au Costa Rica voisin dont il a obtenu la nationalité en 1977. Par ce départ retentissant, il proteste contre la politique répressive des nouvelles autorités, l’influence grandissant des Cubains au sein de la Junte et, sauf pour quelques rares exceptions, le refus d’aider les autres mouvements révolutionnaires centraméricains.

Eden Pastora n’y reste pas longtemps inactif. Il reprend le chemin de la lutte armée au sein de l’Alliance révolutionnaire démocratique (ARDE). Entre 1981 et 1986, dans le Sud du Nicaragua, non loin du Costa Rica, il affronte (un peu) l’armée sandiniste et (plus régulièrement) les Contras, les rebelles somozistes financés par la CIA. Le régime sandiniste de Daniel Ortega le condamne bientôt à mort. Le 30 mai 1984, en dépit de graves blessures, le « Commandant Zéro » et son épouse échappent de justesse à un attentat dans le village de La Penca perpétré par un combattant péroniste de gauche travaillant pour les services secrets cubains (et/ou étatsuniens). Quelques semaines plutôt en avril 1984, l’ARDE investissait une petite région du littoral Atlantique. Eden Pastora y proclame la « République libre de San Juan del Norte ».

Déclinant l’armement, l’argent et les conseillers venus des États-Unis, le « Commandant Zéro » accepte en revanche un maigre soutien chinois en armes et en munitions. En outre, à la différence des Contras liés à la CIA et aux cartels de la drogue qui préfèrent la clandestinité, Eden Pastora invite les journalistes du monde entier qui médiatisent ainsi son combat. Il cesse néanmoins la lutte en 1986 et retourne vivre au Costa Rica. L’opposition libérale-conservatrice remporte les élections de 1990, ce qui met un terme au gouvernement sandiniste. Devenu pêcheur de requin professionnel, ce père de vingt-et-un enfants (trois mariages et un bon nombre de romances…) semble se détacher du sort du Nicaragua.

Un retour mitigé en politique

À tort ! Dès 1993, fidèle à ses engagements passés, Eden Pastora fonde le Mouvement d’action démocratique qui se veut démocrate social, c’est-à-dire d’« un socialisme national non-marxiste, qu’il alla jusqu’à qualifier de troisième voie (p. 214) », explique Gabriele Adinolfi dans Pensées corsaires. Abécédaire de lutte et de victoire (Éditions du Lore, 2008). Son passé de guérillero l’incite à intervenir dans l’insurrection néo-zapatiste du sous-commandant Marcos. Par une série de notes transmises à la présidence de la République du Mexique, il empêche la répression militaire du Chiapas. Le « Commandant Zéro » se présente à l’élection présidentielle de novembre 2006 au nom d’une Alternative pour le changement. Il ne recueille que 6 120 voix, soit 0,27 % des suffrages exprimés. Cet échec électoral ne l’empêche pas d’appeler à voter pour le candidat sandiniste Daniel Ortega avec qui il s’est réconcilié.

Élu président du Nicaragua, Daniel Ortega se rapproche d’un autre commandant, celui de la nation vénézuélienne, Hugo Chavez. Le Nicaragua adhère à l’ALBA (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des peuples). L’entente avec Caracas irrite la bourgeoisie compradore nicaraguayenne et la ploutocratie yankee qui considère toujours l’ensemble de l’Amérique romane comme son arrière-cour.

Le président Ortega nomme Eden Pastora en 2007 délégué du gouvernement au développement du bassin du fleuve San Juan, une région qu’il connaît bien puisqu’il y a guerroyé dans la décennie 1980. Pendant trois ans, il effectue de nombreux aménagements fluviaux et économiques. Ces travaux suscitent le mécontentement du Costa Rica. En 2013, à la demande du gouvernement costaricain, Interpol lance à son encontre un mandat de recherche pour des délits d’usurpation de biens publics et de violation de la loi forestière du Costa Rica.

Parallèlement, Managua connaît en 2018 une révolution de couleur orchestrée par des officines étatsuniennes, relayée par les petits bourgeois nantis et une Église catholique plus que jamais servile à l’égard de l’Oncle Sam. Le « Commandant Zéro » réaffirme toute sa confiance envers le président Ortega. Il n’hésite pas non plus à tonner contre l’opposition libérale – cléricale. Eden Pastora lance ainsi une mise en garde publique que les vrais Européens auraient tout intérêt à reprendre envers l’institution ecclésiastique cosmopolite dégénérée : « Que les évêques se souviennent que les balles traversent aussi la soutane. »

Au terme d’une vie bien remplie, El Commandante Eden Pastora est parti pour d’autres cieux qui savent accueillir avec honneur et gratitude les héros de la Patrie nicaraguayenne, de la Révolution sociale et de la Nation méso-américaine.

Georges Feltin-Tracol

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg