Frédéric KISTERS:

Le clivage Gauche/Droite dans l'histoire politique belge (1830-1900).

"La distinction entre gauche et droite est d'ordre polémique et électoral, elle ne détermine pas des catégories politiques essentielles. En effet, la classification en droite et gauche est assez récente, contemporaine de l'apparition de la conscience idéologique au siècle dernier. En plus, elle est essentiellement européenne et même localisée aux pays latins, bien qu'elle ait été reprise, il y a quelques temps par les pays anglo-saxon (...)

En effet, les notions de gauche comme de droite sont des agrégats de logique et de sophismes volontiers dogmatiques, qui servent de raisonnement à ceux qui ne raisonnent pas. En effet, une fois que l'on a choisi le camps de la droite ou de la gauche, on se trouve "casé ' dans une routine qui fait que l'on ne sera plus sensible qu'aux arguments de sa famille."

FREUND (Julien), L'essence du politique, 3e éd., Paris, Sirey, 1986 (ler éd. 1965), p. 825.

L'UNIONISME

Comme le lecteur l'aura subodoré en lisant l'exergue, notre propos sera de montrer, au travars de l'exemple belge, l'ineptie du classement gauche/droite, qui doit sans doute son succès séculaire à sa simplicité.

La distinction entre droite et gauche remonte aux assemblées d'Etats de l'Ancien Régime, dans lesquelles les ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, siégeaient à la droite du souverain, tandis que les représentants du Tiers Etat s'asseyaient à sa gauche. Le 28 août 1789, les députés de la Convention qui se prononçaient sur la question du veto royal des lois se répartirent en deux groupes afin de faciliter le décompte des voix: à droite se positionnèrent les partisans d'un veto absolu (les conservateurs); à gauche, se placèrent les adeptes du veto suspensif (les progressistes). Depuis, cette répartition spatiale est devenue un concept politique... dont il semble impossible de donner un définition satisfaisante, universelle et intemporelle, car le classement gauche/droite varie d'un pays ou d'une époque à l'autre.

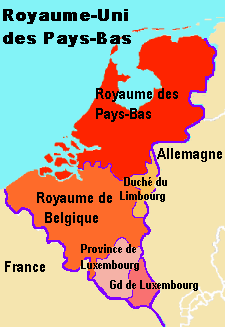

En 1795, la France avait annexé les Pays-Bas autrichiens, l'évêché de Liège, le duché de Bouillon et le comté de Chiny. Nous demeurâmes français jusqu'en 1814. Après, les grandes puissances qui avaient vaincu Napoléon, désireuses d'affaiblir la France, offrirent nos neuf départements au roi des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, créant ainsi un glaci entre le royaume recouvré par Louis XVIII et les Allemagnes. Quinze ans plus tard, les Belges chassèrent manu militari leur nouveau maître. Pour la première fois, l'on put écrire le nom "Belgique" sur les cartes de géographiel.

Or les vieilles monarchies ne craignaient rien moins qu'une nouvelle révolution. Elles voulaient préserver l'ordre établi en 1815 après la défaite de Napoléon Ier. Quelques régiments eussent balayé nos brouillons bourgeois révolutionnaires, mais aucune des grandes puissances ne voulaient compromettre la paix et l'équilibre de l'Europe. La Belgique existerait donc, n'en déplaise à Guillaume d'Orange. Néanmoins, l'apparition au milieu de l'Europe d'une petite république leur répugnaient. Ils n'avaient pas écrasé l'Ogre pour laisser la place à un Petit Poucet ! Il fallait donc un roi pour ce nouveau trône, n'importe lequel pourvu qu'il régnât, fût-ce sans gouverner. Après quelques tergiversations, le consensus se fit autour de la personne du prince Léopold de Saxe Cobourg Gotha.

La révolution belge avait été rendue possible par une convergence des oppositions au roi Guillaume Ier: les libéraux aspiraient à un gouvernement constitutionnel plus libre, basé sur le suffrage censitaire; les catholiques ne se reconnaissaient pas dans un roi qui menait une politique de centralisation et de laicisation. Les catholiques, autrefois farouchement opposés au libéralisme, évoluèrent vers une attitude plus pragmatique et conciliante. En concédant le principe de constitutionalité, ils consentirent à un grand sacrifice.

Notre Constitution était un amalgame original de la "Grondwet" néerlandaise (40%), de la Charte constitutionnelle de la France (35%), de droit constitutionnel anglais (5%), additionné de quelques éléments nouveaux (10%: le Sénat non héréditaire, la liberté de l'enseignement, les rapports de l'Eglise et de l'Etat, la liberté d'association).

Dans son encyclique "Mirari Vos", le pape Grégoire XVI condamna le modèle belge. Il ne s'attaquait pas au principe d'Etat constitutionnel, qui relevait du temporel, mais au contenu de la Constitution qui instaurait la séparation de l'Eglise et de l'Etat, garantissait les libertés de conscience, de presse et d'opinion, principes qui se conciliaient difficilement avec le dogme et l'Index. Les différents courants catholiques réagirent de manière variable, mais aucune des attitudes adoptées ne menaçait le concensus:

- les ultras rejetèrent l'unionisme, mails obéirent à la Constitution puisqu'en bons traditionalistes ils devaient respecter l'autorité et la loi, même en maugréant;

- les catholiques libéraux ne croyaient pas ou ne voulaient pas croire que la condamnation papale les touchât puisque les résultats de l'unionisme étaient favorables à l'Eglise.

Quant aux libéraux, ils étaient presque comblés par le nouveau régime.

Peu apres l'indépendance de la Belgique, il n'existait pas encore de partis organisés, mais l'on distinguait deux grands groupes de députés aux contours fort imprécis il est vrai, les catholiques (les "conservateurs") et les libéraux (la "gauche progressiste"). Toutefois, aucune ligne de fracture nette et profonde ne séparait les deux mouvances.

Du fait du régime électoral censitaire2, la composition du Parlement était remarquablement homogène, les représentants de la nation étaient issus de la classe la plus aisée de la population belge. Au Sénat, presque tous les élus, dont une large majorité était noble, se déclaraient favorables aux intérêts de l'Eglise et de la grande propriété foncière3. A la Chambre, le nombre de propriétaires fonciers et de représentants de l'industrie domestique excédaient largement celui des membres de la nouvelle bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie intellectuelle (professions libérales) s'était introduite en nombre dans l'assemblée. La présence de nombreux hauts fonctionnaires et magistrats dans l'hémicycle renforçait encore la cohésion.

Non seulement les parlementaires appartenaient à la même classe sociale et partageaient des intérêts économiques communs, mais, de plus, ils s'exprimaient tous en français, et, de ce fait, baignaient dans une culture commune.

Quant à la religion, elle ne constituait pas encore un facteur de division, car les radicaux anticléricaux ne formaient qu'une infime minorité. Les libéraux avaient adopté à l'égard de l'Eglise une attitude très conciliante; la plupart d'entre-eux, qu'ils fussent croyants, déistes ou athées, reconnaissaient l'utilité sociale d'une religion qui était un facteur d'ordre: elle apaisait les pauvres et leur inculquait le respect de l'autorité et de la morale.

Un dernier facteur parfaisait la cohésion de l'ensemble: l'existence d'un ennemi commun, les orangistes, partisans du roi Guillaume d'Orange et du rattachement de la Belgique aux Pays-Bas, qui se recrutaient dans la bourgeoisie industrielle des grandes villes comme Anvers et Gand. La menace hollandaise incitait les députés à maintenir leur rangs serrés. L'ennemi nous unit.

Le roi Léopold Ier, qui par son éducation et ses idées demeurait un roi d'Ancien Régime, abhorrait la Constitution qu'on lui avait imposée. Il favorisa la formation de gouvernement d'union alliant catholiques et libéraux modérés. Les gouvernements unionistes qui se succédèrent de 18~1 à 1847 se préoccupèrent surtout d'asseoir et de consolider le nouvel ordre établi. Il s'agissait d'un gouvernement de notables.

Parler de gauche et droite à propos de cette période n'a donc guère de sens. Les événements de 1839 montre qu'un classement pro et anti-gouvernement serait plus adéquat.

Lors des élections de 1839, les orangistes, les catholiques progressistes et les radicaux s'allièrent contre les catholiques conservateurs et les libéraux doctrinaires. Les progressistes, orangistes ou non, provenaient surtout de la bourgeoisie industrielle, financière ou intellectuelle, tandis que la plupart des unionistes jouissaient d'importants revenus fonciers. La coalition anti-gouvernementale fut laminée.

La reconnaissance de l'Etat belge par Guillaume enleva aux orangistes toute raison et moyen de poursuivre leur lutte; la plupart rejoignirent la mouvance libérale dont ils partageaient, entre-autre, l'anti-cléricalisme. Mais l'opposition progressiste fut muselée durant des lustres.

La disparition de l'ennemi orangiste et le peu de succès des radicaux permit une bipolarisation de la vie politique belge entre catholiques et libéraux.

LA NOUVELLE GENERATION LIBERALE

L'unionisme portait en lui-même les germes de sa destruction; l'antagonisme entre libéraux et cléricaux se révéla fatal. En effet, la montée en puissance de l'Eglise provoqua l'appréhension de certains bourgeois et le parti libéral s'érigea alors en défenseur du Tiers Etat contre le clergé et la noblesse. Profitant des mesures favorables à son essor prises par les gouvernements unionistes, l'Eglise avait rapidement accru son patrimoine et le nombre d'écclésiastiques était passé de 4791 à 11 968 de 1829 à 1846. La presque entièreté de l'enseignement était sous sa coupe.

Au début des années 1840, émergea une nouvelle génération de politiciens libéraux, moins conservateurs que leurs aînés. Nouvelle par l'âge d'abord: la plupart de leurs représentants n'avaient pas trente ans, ils avaient donc peu ou pas connu le régime hollandais. Ils étaient issus de la petite bourgeoisie, des classes moyennes et appartenaient à l'élite intellectuelle: la plupart, contrairement aux premiers conventionnels, avaient accompli des études secondaires ou universitaires. Beaucoup exerçaient une profession libérale (avocat, médecin), d'autres étaient ingénieurs, journalistes, professeurs, négociants, petits industriels ou fonctionnaires subalternes. Ils étaient animés par un optimisme irrésistible; ils croyaient au progrès et à la perfectibilité de l'homme. Démocrates, ils prônaient le suffrage universel ou du moins l'extension du droit de vote. D e par leur position sociale, ils étaient plus proches du peuple et de ses problèmes. Certains d'entre-eux ne jouissaient pas du droit de vote, car leur revenus n'atteignaient pas le cens.

Mais, les réformes qu'ils proposaient paraissent aujourd'hui bien timides au regard de la condition ouvrière du l9è siècle. Pour l'améliorer, ils réclamaient la réglementation du travail des femmes et des enfants, l'impôt progressif, la suppression du livret d'ouvrier, la liberté de coalition, le développement de sociétés d'épargne, coopératives et assurances. En effet, ils ne désiraient aucunement bouleverser les structures établies; ils croyaient aux vertus du capitalisme et du libre-échange. Pour eux, c'était l'ignorance et non les structures sociales ou économiques, qui était la cause de la pauvreté des masses. Quant à la moralité, elle était liée au niveau d'éducation, ce qui était raisonnable était nécessairement moral. Donc, il ne fallait pas modifier la société mais éduquer le peuple. En conséquence, ils voulaient établir un enseignement obligatoire, gratuit et laic. Cette volonté, alliée à la conviction que sciences modernes et dogme de l'Eglise s'excluaient, engendra la "Guerre scolaire".

LA NAISSANCE DU PREMIER PARTI

Le 14 juin 1846, sous la présidence de DEFACQZ, conseiller à la Cour de Cassation et grand maître du Grand Orient de Belgique, les libéraux fondèrent le premier parti de l'histoire de Belgique. Il regroupait aussi bien des doctrinaires que des radicaux ou d'anciens orangistes. Il se posait comme le parti de gauche, réformateur, soutenu par la bourgeoisie anti-cléricale, l'adversaire de la droite catholique.

Toutefois, il ne faut pas oublier que, malgré les dissensions entre catholiques et laics, la classe politique demeurait solidaire au niveau de la politique économique: le libéralisme dominait sans partage.

La formation du parti libéral n'excluait pas l'existence en son sein d'une tendance "doctrinaire" et d'une tendance "radicale" qui mettait l'accent sur l'idéal égalitaire hérité des Lumières mais ne renonçait pas pour autant aux valeurs liée à la propriété.Les élections de 1847 ouvrirent la longue ère de domination libérale (1847-1874). Notons qu'à cette époque, nombre de députés dits "libéraux" n'étaient pas affiliés au parti.

Durant cette période, le classement gauche/droite, selon un axe allant du plus réformateur au plus conservateur, se justifie. D'un côté à l'autre de l'hémicycle, nous pouvons aligner les radicaux, les libéraux modérés, les libéraux doctrinaires, les catholiques libéraux, les catholiques conservateurs et les ultramontains.

Le gouvernement Rogier-Frère Orban, formé le 12 août 1847, se composait entièrement de d'élus libéraux4.

LES TROUBLES DE 1848.

Vers 1848, un nouvelle vague révolutionnaire agita l'Europe. Afin que les troubles ne s'étendissent pas dans notre paisible royaume, le nouveau gouvernement libéral abaissa le cens électoral à son minimum constitutionnel, de ce fait le nombre d'électeurs passa ainsi de 47 000 à 79 000 pour une population d'environ 4 500 000 habitants et le cens différentiel entre les campagnes et les villes disparaissait. Dans la foulée, les fontionnaires furent rendus inéligibles. Sous la pression conjuguée de la vague révolutionnaire et de la crise économique, il étendit le champ d'action de l'Etat au domaine économique, ce qui allait pourtant à l'encontre du credo libéral; le Parlement vota des "crédits pour la subsistance" et "pour le maintien du travail", créa la Banque Nationale de Belgique (1850). La loi du 3 avril 1851 définit le cadre légal dans lequel les sociétés de secours mutuels pouvaient oeuvrer.

Vraisemblablement suite aux troubles révolutionnaires et à l'inquiétude qu'ils avaient engendrés, les catholiques bénéficièrent d'un certain regain aux élections partielles de 1850 et 1852 (à l'époque on renouvelait les députés par moitié tous les deux ans). Le roi profita de l'occasion pour appuyer une demière tentative de constitution d'un gouvernement unioniste qui échoua. La bipolarisation de la vie politique était confirmée.

GUERRE SCOLAIRE

La constitution belge contenait deux principes apparemment contradictoires et ne prévoyait aucune hiérarchie entre ces deux valeurs: la liberté de culte et la liberté de conscience. L'Eglise belge avait toléré les libertés constitutionnelles tant que le gouvernement avait favorisé son culte. Avec l'accession au pouvoir des libéraux, la période d'entente s'achevait. Le laicisme de plus en plus intransigeant des libéraux effraya les catholiques, comme la morgue des ultramontains alarma les libéraux. Le fossé s'approfondissait. Peu à peu, sous l'effet des attaques laiques, nombre de catholiques rejetèrent le principe d'un Etat constitutionnel et aspirèrent à un retour aux valeurs de l'Ancien Régime.

De leur c8té, les libres-exaministes, malgré leur maître-mot "tolérance", admettaient difficilement l'adhésion à une religion. Selon eux, les religions niaient le principe supérieur de la liberté de conscience puisqu'elles imposaient des dogmes exclusifs. En fait, les libéraux doctrinaires défendaient le principe de tolérance dans la mesure où les critiques de l'adversaire se basait sur la Raison et la Science et ne remettait pas en cause les fondements éthico-politiques de la société libérale.

Le laicisme pouvait être plus ou moins virulents, les plus durs voulant exclure tous les prêtres de l'enseignement, les modérés désirant en conserver quelques uns comme professeurs de religion. La lutte se concentra autour de l'enseignement.

Durant l'ère libérale, la tension entre les deux p81e politique alla crescendo. En 1842, une loi sur l'enseignement avait imposé à chaque commune l'entretien d'une ou plusieurs écoles primaire, mais elle leur avait laissé la faculté d'adopter une école privée, et donc le plus souvent catholique. Un autre texte créa, en 1850, 50 écoles moyennes et 10 athénées, mettant ainsi fin, du moins ~n théori, au quasi-monopole de l'Eglise sur l'enseignement moyen. Enfin, la loi VAN HUMBEECK (1879), qui avait pour objectif la laicisation de l'enseignement, engendra ce que l'on a nommé "la guerre scolaire". Les catholiques usèrent de moyens de pression religieux: les sacrements étaient refusés au professeurs des écoles officielles, aux élèves et à leurs parents, les curés haranguaient les paroissiens du haut de leurs chaires... Ils créèrent de nombreuses nouvelles écoles grâce au fonds récolté lors de quêtes. Par contre, le financement de la politique libérale nécessita la levée de nouveaux imp8ts, ce qui forcément fit des mécontents. En 1884, les catholiques remportèrent les élections. Cette victoire marqua une rupture entre l'Eglise et la bourgeoisie libérale qui cessa de fréquenter les lieux de culte.

FIN DE SIECLE TROUBLEE POUR LES IDEES SIMPLES

Dans la seconde moitié du l9e siècle, trois mouvements, minoritaires mais très actifs, troublèrent l'impeccable ordonnancement gauche/droite.

a) Entre 1875 et 1884, les ultramontains constituèrent le principal groupe de pression catholique. Ils voulaient transformer le mouvement catholique en un parti confessionnel, organisé et centralisé, alors que les catholiques libéraux rejetaient l'idée de parti et refusaient le mandat impératif, c'est-à-dire la soumission des élus à un pacte, au contraire des libéraux dont les élus étaient tenus de respecter le programme commun. Leur idéal était un retour à la société d'Ancien Régime; les plus extrémistes voulaient créer un Etat catholique dans lequel le Parlement aurait fait place à une représentation par ordre.

Les ultramontains déployaient une grande activité dans le domaine de la charité patronale, ainsi naquit, en 1867, la "Fédération des sociétés ouvrières catholiques belges" qui rassemblait les oeuvres de charité ouvrière catholique. Les ultramontains voulaient créer à l'aide de cette fédération, une organisation hiérarchisée d'ordres ou corporation qui aurait barré la route à la progression de l'individualisme libéral, la hiérarchie des ordres transcendants les oppositions de classes et de partis.

La guerre scolaire (1879-1884) et l'accession de Léon XIII à la dignité papale facilitèrent le rapprochement des ultramontains et des catholiques-libéraux, qui fondèrent ensemble un parti confessionnel capable de contrebalancer la formation laique. Après 1885, les ultramontains, naguère élément moteur du renouveau catholique, disparurent presque entièrement de la vie politique belge. Ils conservèrent néanmoins une certaine influence au sein des organisations caritatives ouvrières.

Par de nombreux aspects de leur idéologie, les ultramontains peuvent être classés à l'extrêmedroite, mais d'après leurs activités sociales et leur volonté de transformation de la société, même si cette mutation est un retour à d'anciennes valeurs, il faudrait les classer à gauche.

b) L'extension progressive du droit de vote amena au flamingantisme des électeurs non francisés issus de la classe moyenne. Peu après 1860, le mouvement flamand, jusqu'alors essentiellement intellectuel et littéraire, trouva sa première expression politique dans le Meetingspartij, une dissidence de la mouvance radicale qui s'implanta surtout à Anvers dont la classe moyenne était restée majoritairement néerlandophone. Le parti se disloqua en 1868, victime de la bipolarisation croissante de la politique belge entre libéraux et catholiques. La scission consommée, plus aucun parti ne représentait le flamingantisme, mais on trouvait de ses adeptes aussi bien au sein du parti libéral qu'au parti catholique. Les flamingants "libéraux" rendaient l'Eglise responsable de l'infériorité culturelle flamande et désiraient émanciper la Flandre grâce à la libre-pensée et à l'enseignement; tandis que les flamingants "catholiques", souvent moins virulents, estimaient au contraire que la religion catholique faisait partie intégrante de la culture flamande, au même titre que sa langue. Il fallut attendre l'entre-deux-guerres pour que le nationalisme flamand retrouvât une concrétisation sous forme de parti. Mais, entre-temps, il avait remporté quelques succès notables5.

c) Le troisième trouble-fête allait mettre fin au bipolarisme. Au départ, les revendications ouvrières furent surtout relayées par les radicaux. En effet, la première génération d'ouvriers était constituée de ruraux déracinés, de travailleurs non-qualifiés, le plus souvent illettrés. Le prolétariat de 1840 était atomisé; il fallut quelques décennies pour qu'il se structure.

Entre 1850 et 1880, les conditions de vie de la classe ouvrière se dégradèrent. Les industriels disposaient d'une main d'oeuvre abondante et peu qualifiée; ils répondaient à chaque baisse de la demande par des licenciements ou des baisses de salaire, celui-ci pouvant descendre endessous du minimum vital. Les journées duraient de 12 à 14 heures. Le travail des femmes et des enfants se généralisa, on les employait jusque dans les mines, pour un salaire équivalent au tiers de celui des hommes. Vu la modestie de leurs revenus, les familles de travailleurs avaient besoin de ce maigre appoint pour survivre, mais l'extension de l'emploi des femmes et des enfants favorisait la baisse des gages alloués aux adultes mâles. Grâce au "truck System", les patrons récupéraient une bonne part des salaires octroyés aux familles ouvrières, qui dépensaient environ 80 % de leurs revenus à la nourriture et vivaient entassés dans des logements exigus, sans la moindre notion d'hygiène. L'homme ne fut jamais autant exploité qu'au siècle du Progrès; les serfs et esclaves des époques précédentes jouissaient d'un niveau de vie plus élevé.

Vers 1880, la population ouvrière dépassa la population occupée dans l'agriculture. Entre 1873 et 1895, l'économie capitaliste connu une longue crise, l'amélioration de l'équipement industriel se poursuivait, la production de certains produits augmentait, mais les profits, les prix et les salaires stagnaient ou baissaient. Le chômage crût, ce qui accentua les tensions sociales.

En 1884, deux phénomènes favorisèrent l'émergence d'un parti socialiste en Belgique:

- la victoire catholique aux législatives provoqua en réaction une agitation anti-cléricale;

- les grèves de l'hiver 1884-1885 virent naître un ensemble d'associations de solidarité (syndicats, coopératives d'achat, caisses de soutien, mutualités...).

Les 5 et 6 avril 1885, 59 organisations ouvrières fusionnèrent avec le parti ouvrier socialiste belge (principalement implanté en Flandre) pour former le Parti ouvrier de Belgique (POB).

La bipolarisation catholiques/libéraux prenait fin. En effet, le POB était bien un parti anticlérical, mais il ne s'adressait pas au même public, il s'opposait aux conceptions économiques et sociales des deux autres partis bourgeois et, surtout, avait des visées révolutionnaires.

RECOMPOSITION DU PAYSAGE POLITIQUE A LA FIN DU SIECLE

1894 est une année charnière sous plus d'un aspect. C'est l'année de la rédaction de la Charte de Quaregnon6 (5/26 mars) et de l'instauration du suffrage universel tempéré par le vote plural7.

Après la publication de l'encyclique Rerum Novarum et l'adoption du suffrage universel tempéré par le vote plural (1894), le parti catholique devint peu à peu un parti oeucuménique. Rejetant le l'individualisme libéral comme la lutte des classes, il développa une théorie corporatiste. Les corporations, inspirées du système d'Ancien Régime, devaient regrouper ouvriers et patrons au sein d'un même corps, sous le patronage de l'Eglise et des notables. Soucieux de maintenir sous sa coupe un maximum d'ouvriers, devenus électeurs, il développa un ensemble d'oeuvres sociales, mutuelles, caisses de crédit et de syndicats pour concurrencer le POB.

Chacun des trois partis, quoique les libéraux dans une moindre mesure, avaient développé un ensemble d'associations permettant d'encadrer ses sympathisants dans tous les aspects vie quotidienne (loisirs, travail, éducation...). En ce sens, le système belge est totalitaire. Comme l'objectif de ces trois piliers de la société est sa pérennisation, les politiciens éludent les véritables problèmes, ils les écartent par des compromis provisoires, renoncent à toute adaptation structurelle. Ils distraient l'électorat en créant de fausses problématiques ou en grossissant des problèmes secondaires.

A la fin du siècle, un parti confessionnel inter-classe faisait donc face à deux formations laiques chacun défenseur d'une classe sociale; en même temps, un parti prolétarien combattaient les deux mouvements bourgeois.

En 1884, le nouveau-venu, le POB se classa naturellement à l'extrême-gauche; le parti libéral devenait de ce fait un mouvement de centre-gauche... Après la Première Guerre mondiale, le il se mua en un mouvement social-démocrate qui n'avait plus rien de révolutionnaire; ses revendications s'atténuèrent jusqu'à l'atonie. Une guerre plus tard, le parti catholique prit le nom de "Parti Social Chrétien" signifiant ainsi son recentrage, un centre que l'on situe d'ailleurs assez difficilement puisque l'on trouve dans cette formation des membres du Mouvement Ouvrier chrétien aussi rouges que nos socialistes comtemporains, aux côtés d'hyper-libéraux néanmoins catholiques. Les partis catholiques belges possèdent le don d'ubiquité. Enfin, le Parti Réformateur Libéral, qui a glissé à droite au cours du siècle, demeure le dernier parti de classe comme le démontre l'étude de son électorat.

Ce repositionnement s'explique par le changement du référent qui sous-tend le classement gauche/droite. Depuis la Révolution française, les analystes politiques opposaient les progressistes, réformateurs ou révolutionnaires (la gauche) aux conservateurs (la droite). En 1886, les révolutionnaires du POB furent rangés suivant cet axiome à l'extrême-gauche. Suivant un principe identique, on plaça les ultramontains à l'extrême-droite malgré que leurs actions sociales allassent plus loin que celles des radicaux puisqu'ils appelaient à un changement de la structure de la société.

Actuellement, le référent qui détermine la distinction entre gauche et droite est le niveau d'intervention de l'Etat dans l'économique; ainsi retrouvons nous à droite les libéraux partisans du retrait plus ou moins prononcé de l'Etat et à gauche les socialistes soi-disant protecteurs des acquis sociaux (à nouveau nous constatons une inversion de valeurs, voilà un parti de renouveau qui vire au conservatisme). En ce sens le terme d'extrême-gauche s'appliquerait aux tenants de vastes nationalisations ou d'une économie dirigiste, tandis que "extreme-droite" dé~ignerait les hypers-libéraux. Dans ce cas, le Front National (belge) mériterait son qualificatif d'extrême-droite, mais il faudrait verser le Parti Communautaire National-Européen (PCN) dans la catégorie extrême-gauche, quoique les journalistes et les "anti-fascistes" fissent fi de la différence.

La confusion naît du fait que l'on utilise un critère économique pour distinguer des attitudes politiques.

D'autres référents interviennent sur un mode mineur. L'autoritarisme est habituellement attribué à la droite qui a peu confiance en a nature humaine et désire donc l'encadrer. La gauche qui croit en la "bonté naturelle " ou la perfectibilité de l'homme, s'affirme plus libertaire. Pourtant, il existe encore des libéraux qui défendent ces valeurs. Si l'on donnait une importance primordiale à ce référant, les communistes deviendraient des extrémistes de droite! Enfin, la dextre postule le primat de l'individu sur le collectif, contre les hommes de gauche qui parlent plus souvent qu'à leur tour de "solidarité" et "d'intérêt général". Pourtant, peu d'auteurs classent les fascistes, grand défenseurs des valeurs communautaires, à l'extrêmegauche...

Il appert que le classement gauche/droite n'est pertinent que dans une société où il n'existe pas d'opposi~ion fondamentale au régime. Il ne s'applique qu'aux partis gouvemementaux à l'intérieur du syst~me. C'est un concept endogène. La seule discrimination valable semble celle qui sépare les ennemis d'un système de ceux qui en vivent. Toutefois, il existe une position intermédiaire, ou plutôt de transition, entre ces deux attitudes: telles formations, comme le Vlaams Blok ou, jadis, les écolos, s'institu~ionalisent peu à peu; en sens conaaire, d'au~es mouvements quittent l'orbe du système dont ils sont issus (Rex, par exemple, provient du parti catholique).

L'histoire politique belge a débuté par une période d'indifférenciation de 17 ans: l'unionisme. De 1846 à 1860, la bipolarisation entre conservateurs catholiques et réformateurs libéraux atteignit sa perfection, nonobstant quelques mouvements, tels que les orangistes, le Meetingspartij, ou les ul~amontains qui brisaient la perspective classique. Nous vivons depuis 1945 une sorte d'unionisme: les partis gouvernementaux, ainsi que d'autres plus petits comme la VU et les écologistes qui pa~icipent déjà aux pouvoirs locaux, partagent une pensée commune (le libéralisme au sens large, le primat de l'économie sur le politique, les DH, le renoncement au projet à long terme) et des intérets et objectifs communs

(maintenir le statu quo). Chacun constate une convergence programmatique de la droite et de la gauche, les socialistes appliquent des recettes libérales, dénationalisent, et les partis de droite, en France corr~ne en Wallonie (Gol singe Chirac), adoptent un discours social et mettent en avant leur "volonté de changement" (thème de gauche). Pa~allèlement, de nombreux partis ou mouvements actuels nient l'essence du politique en défendant les intérêts particuliers de classes d'âge (WOW, Plus ou Jeunes), de classe économique (PIB, libéraux), ou régionaux (Happart, VU...) contre ceux de la Cité.

Ces deux tendances ne sont qu'apparemment contradictoires; elles révèlent l'ambiguité du système: d'une part, nous voyons une classe dirigeante de plus en plus fermée, solidaire mais égoïste, d'autre part se développent des discours qui émiettent les oppositions potentielles en multiples courants rivaux: jeunes contre vieux, ouvriers con~e patrons, Flamands contre Wallons... Rema~q~z que chacun de ces antagonismes est fondé sur une revendication commune ~ Janus sème la zizanie, le citoyen élit son ennemi, l'ennemi le domine.

OUVRAGES UTILISES

MAsLLE (Xavier), Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, sruxelles~ CRISP, 1992 (édition complétée), 428 p.

wrrTE (E.), cRAEYsEcKx (F.), La Belgique politique de 1830 d nos jours, sruxelles~ Labor, 1987 (ler éd. en néerlandais 1985), XIII-639 p.

LORY (J.), Libéralisme et instruction primaire 1842-1879. Introduction d l'étude de la lutte scolaire en Belgique, Louvain, 1979, 2 t. LXXXI-839 p. (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et philologie, 6e série, fascicules 17-18)

HAAG (H.), Les origines du catholicisme libéral, sruxelles~ 1950, 300 p.

GILISSEN (J.), Le régime représentatif en Belgique,

ERsA

PIRENNE (H.), Histoire de Belgique, sruxelles~ (1950), t. IV

1 Jusqu'au début du l9e siècle, le mot "belgique" fut employé comme adjectif. On parlait de "Gaule belgique", "provinces belgiques"...

2 Le cens était, en 1831, de 20 à 30 florins d'impôts directs pour les campagnes et de 50 à 80 pour les villes. Il n'y avait que 55 000 électeurs pour 4 079 000 habitants, c est-adire proportionnellement plus que dans les autres Etats européens.

3 Pour être éligibles au Sénat, il fallait payer 1000 florins d'impôts directs. De ce fait, le nombre d'éligibles se réduisait à six ou sept cents grands propriétaires, presque tous nobles.

4 En 1847, la Chambre comptait 55 libéraux et 53 catholiques, en 1848, 85 libéraux

5 1873: le néerlandais est accepté en droit pénal; 1878: usage du néerlandais dans l'administration flamande; 1880; le néerlandais devient la langue de l'enseignement moyen officiel et de quelques disciplines; 1898: une loi établit l'équivalence des deux langues sur le plan juridique.

6 Ce texte très court était la base idéologique dans laquelle tous les socialistes de l'époque se reconnaissaient. Il comprenait quatre points:

- la source des richesses est le travail;

- la richesse doit être équitablement partagée selon l'utilité sociale;

- la société ne doit plus être partagée entre une classe de propriétaires oisifs et une classe de travailleurs obligé de céder à la première une partie du fruit de son travail;

- il faut assurer l'usage libre et gratuit des moyens de production.

7 Les socialistes avaient provoqué une série de grèves pour forcer le Parlement, dans lequel ils n'avaient aucun représentant, de voter le suffrage universel. Après de longs débats et tergiversations, les parlementaires adoptèrent un système hybride:

- tous les citoyens mâles, âgé de 25 ans, domiciliés depuis un an dans une commune, obtenait le droit de vote;

- une deuxième voix était accordée aux pères de famille de 35 ans occupant un habitation représentant 5 francs d'impôts; aux propriétaires d'un immeuble de 2000 F ou d'une rente de 1000 francs;

- deux voix supplémentaires étaient octroyées aux "capacitaires", détenteurs d'un diplôme d'humanité ou universitaire.

Le maximum de voix par électeurs fut fixé à trois (il eût été possible de jouir de 5 voix).

Le nombre des électeurs passait de 136 775 à 1370 687 dont 850 000 électeurs à une voix, 290 000 à deux voix, et 220 000 à trois voix (dont 40 000 capacitaires, parmi lesquels 20 000 ecclésiastiques) pour une population 6 342 000.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Nood aan een mentaliteitswijziging

Nood aan een mentaliteitswijziging