Par Gabriel Rockhill

Source The Philosophical Salon

On présume souvent que les intellectuels ont peu ou pas de pouvoir politique. Perchés au sommet d’une tour d’ivoire privilégiée, déconnectés du monde réel, mêlés à des débats académiques dénués de sens sur des détails infimes, ou flottant dans les nuées absconses de théories abstraites, les intellectuels sont souvent dépeints comme non seulement coupés de la réalité politique, mais comme incapables d’avoir un impact significatif sur elle. Ce n’est pas ce que pense la CIA.

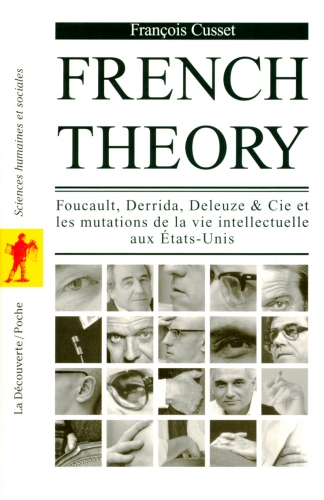

En fait, l’agence responsable de coups d’État, d’assassinats ciblés et de manipulations clandestines des gouvernements étrangers ne croit pas seulement au pouvoir de la théorie, mais elle a consacré des ressources importantes pour qu’un groupe d’agents secrets étudient ce que certains considèrent comme la théorie la plus complexe et absconse jamais produite. En effet, dans un article de recherche intrigant écrit en 1985, et récemment publié avec des retouches mineures en raison du Freedom of Information Act, la CIA révèle que ses agents ont étudié la très complexe, avant-gardiste et internationale French theory, [ou théorie de la déconstruction, NdT] adossée aux noms de Michel Foucault, Jacques Lacan et Roland Barthes.

L’image d’espions américains se réunissant dans des cafés parisiens pour étudier assidûment et comparer leurs notes sur les écrits des grands prêtres de l’intelligentsia française choquera ceux qui présument que ce groupe d’intellectuels est constitué de sommités dont la sophistication éthérée ne pourrait jamais être saisie par un filet aussi grossier, ou qui, au contraire, les considèrent comme des charlatans colportant une rhétorique incompréhensible sans impact sur le monde réel ou presque. Cependant, cela ne devrait pas surprendre ceux qui connaissent l’investissement de la CIA, ancien et permanent, dans la guerre culturelle mondiale, y compris par le soutien à ses formes les plus avant-gardistes, qui a été bien documenté par des chercheurs comme Frances Stonor Saunders, Giles Scott-Smith, Hugh Wilford (et j’ai moi-même apporté ma propre contribution dans Radical History & the Politics of Art).

Thomas W. Braden, l’ancien superviseur des actions culturelles à la CIA, a expliqué avec franchise la puissance de l’offensive intellectuelle de l’Agence dans un compte rendu à destination de ses membres, publié en 1967 :

Je me souviens de l’immense joie que j’ai ressentie lorsque le Boston Symphony Orchestra [qui avait reçu l’appui de la CIA] a recueilli plus d’éloges pour les États-Unis à Paris que John Foster Dulles ou Dwight D. Eisenhower n’aurait pu en obtenir en une centaine de discours.

En aucune façon, il ne s’agissait d’une petite opération à la marge. En fait, comme Wilford l’a fort justement décrit, le Congrès pour la liberté de la culture (CCF), dont le siège social se trouvait à Paris et qui s’est par la suite avéré une organisation de façade de la CIA dans la partie culturelle de la guerre froide, était l’un des plus importants mécènes dans l’histoire universelle. Il soutenait une incroyable gamme d’activités artistiques et intellectuelles. Il avait des bureaux dans 35 pays, publiait des dizaines de magazines de prestige, était impliqué dans l’industrie du livre, organisait des conférences internationales de haut niveau ainsi que des expositions d’art, coordonnait des spectacles et des concerts et contribuait largement au financement de divers prix et bourses culturels, ainsi que d’organismes de soutien comme la Fondation Farfield.

La CIA comprend que la culture et la théorie sont des armes cruciales dans l’arsenal global qu’elle déploie pour protéger les intérêts étasuniens dans le monde entier. Le rapport de recherche de 1985, récemment publié, intitulé « France : Defection of the Leftist Intellectuals » (Défection des intellectuels de gauche en France) examine, sans aucun doute pour la manipuler, l’intelligentsia française et son rôle fondamental dans l’orientation des tendances qui à leur tour génèrent les orientations politiques. Le rapport suggère qu’il a existé un équilibre idéologique relatif entre la gauche et la droite dans l’histoire intellectuelle française, puis souligne le monopole de la gauche dans l’immédiat après-guerre (auquel, nous le savons, l’Agence était farouchement opposée) en raison du rôle clé des communistes dans la résistance au fascisme et de leur victoire finale. Bien que la droite, selon les mots de la CIA, ait été massivement discréditée en raison de sa contribution directe aux camps nazis, ainsi que de son programme globalement xénophobe, anti-égalitaire et fasciste, les agents secrets anonymes qui ont rédigé le plan d’étude constatent avec un vif plaisir son retour intellectuel depuis le début des années 1970 environ.

Plus précisément, les soldats camouflés de la culture applaudissent ce qu’ils considèrent comme un double mouvement qui contribue à ce que les cercles intellectuels détournent leurs critiques des États-Unis vers l’URSS. A gauche, il existait une désaffection intellectuelle croissante envers le stalinisme et le marxisme, un retrait progressif des intellectuels radicaux du débat public, et un mouvement théorique de prise de distance envers le socialisme et le Parti socialiste. Plus loin, à droite, les opportunistes idéologiques appelés Nouveaux philosophes ainsi que les intellectuels de la Nouvelle droite avaient lancé une campagne médiatique de critique du marxisme.

Tandis que d’autres tentacules de la CIA étaient impliqués dans le renversement de dirigeants démocratiquement élus, fournissant des informations et des financements à des dictateurs fascistes, soutenant les escadrons de la mort, l’état-major culturel parisien recueillait des données sur la manière dont le glissement du monde intellectuel vers la droite pourrait directement bénéficier à la politique étrangère américaine. Les intellectuels de gauche de l’après-guerre avaient ouvertement critiqué l’impérialisme américain. L’influence médiatique de Jean-Paul Sartre en tant que critique marxiste, et son action notable, en tant que fondateur de Libération, dans le dévoilement du dirigeant de la CIA à Paris ainsi que de dizaines d’agents infiltrés, étaient surveillées de près par l’Agence et considérées comme un très grave problème.

Par contraste, l’atmosphère anti-soviétique et anti-marxiste de l’ère néolibérale en cours d’émergence détournait l’attention du public et fournissait une excellente couverture pour les sales guerres de la CIA en rendant « très difficile pour quiconque de mobiliser parmi les élites intellectuelles une opposition significative à la politique des États-Unis en Amérique centrale, par exemple. » Greg Grandin, un des meilleurs historiens de l’Amérique latine, a parfaitement résumé cette situation dans The Last Colonial Massacre :

En plus des interventions visiblement désastreuses et mortelles au Guatemala en 1954, en République dominicaine en 1965, au Chili en 1973 et au Salvador et au Nicaragua au cours des années 1980, les États-Unis ont attribué des ressources financières stables et discrètes, et leur soutien moral aux États terroristes contre-insurgés. […] Mais l’énormité des crimes de Staline assure que ces histoires sordides, qu’elles soient convaincantes, approfondies, ou accablantes, ne perturbent pas le fondement d’une vision du monde où le les États-Unis jouent un rôle exemplaire dans la défense de ce que nous appelons aujourd’hui démocratie.

C’est dans ce contexte que les mandarins masqués saluent et soutiennent la critique implacable qu’une nouvelle génération de penseurs anti-marxistes comme Bernard-Henri Levy, André Glucksmann et Jean-François Revel lancent contre « la dernière clique d’intellectuels communistes » composée, selon les agents anonymes, de Sartre, Barthes, Lacan et Louis Althusser. Étant donné que ces anti-marxistes avaient penché à gauche dans leur jeunesse, ils fournissaient un modèle parfait auquel adosser des récits trompeurs qui confondent une prétendue prise de conscience politique personnelle avec la marche progressiste du temps, comme si la vie individuelle et l’histoire étaient simplement une question de maturité qui consiste à admettre que l’aspiration à une profonde transformation sociale vers l’égalité est une chose du passé, à l’échelle personnelle et à l’échelle historique. Ce fatalisme condescendant et omniscient ne sert pas seulement à discréditer les nouveaux mouvements, en particulier ceux dirigés par des jeunes, mais il interprète également les succès relatifs de la répression contre-révolutionnaire comme le progrès naturel de l’histoire.

Même les théoriciens qui n’étaient pas aussi opposés au marxisme que ces réactionnaires ont apporté une contribution significative à une atmosphère de désillusion envers l’égalitarisme transformateur, de prise de distance envers la mobilisation sociale et d’« enquête critique » dépourvue de point de vue politique radical. Ceci est extrêmement important pour comprendre la stratégie globale de la CIA dans ses tentatives puissantes et profondes de démanteler la gauche culturelle en Europe et ailleurs : reconnaissant qu’il était peu probable qu’on puisse l’abolir entièrement, la CIA a cherché à déplacer la culture de gauche d’une politique anti-capitaliste et résolument transformatrice vers une position réformiste de centre-gauche moins ouvertement critique des politiques étrangères et nationales étasuniennes. En fait, comme Saunders l’a démontré en détail, dans l’après-guerre l’Agence a influencé le Congrès maccarthyste pour qu’il soutienne et assure une promotion directe des projets de gauche qui permettaient d’attirer les producteurs et les consommateurs culturels à l’écart d’une gauche résolument égalitaire. En isolant et en discréditant cette dernière, la CIA aspirait aussi à fragmenter la gauche en général, laissant à ce qui restait du centre gauche un pouvoir et un soutien public minimaux en plus d’être potentiellement discrédité en raison de sa complicité avec la politique de droite, une question qui continue de tourmenter les partis institutionnalisés contemporains de gauche.

C’est dans cette lumière que nous devons comprendre le penchant de la CIA pour les récits de conversion et son profond intérêt pour les « marxistes repentis », un leitmotiv qui traverse le rapport de recherche sur la Déconstruction française. « Encore plus efficaces pour saper le marxisme », écrivent les taupes, « il y a ces intellectuels qui, comme de vrais croyants, se sont mis en tête d’appliquer la théorie marxiste aux sciences sociales, et qui ont fini par repenser et rejeter l’ensemble du corpus théorique. » Les agents citent en particulier la puissante contribution de l’École des Annales d’historiographie et le structuralisme (en particulier Claude Lévi-Strauss et Foucault) à la « démolition critique de l’influence marxiste dans les sciences sociales ». Foucault, identifié comme « le penseur le plus profond et le plus influent en France », est particulièrement applaudi pour ses éloges à l’endroit des intellectuels de la Nouvelle droite pour avoir rappelé aux philosophes que des « conséquences sanglantes » ont « découlé de la théorie sociale rationaliste des Lumières du XVIIIème siècle et de l’ère révolutionnaire ». Bien sûr, ce serait une erreur de juger la théorie ou la pratique politique d’un penseur sur une seule position ou un seul résultat, mais le gauchisme anti-révolutionnaire de Foucault et sa perpétuation du chantage au Goulag (c’est-à-dire l’affirmation selon laquelle les mouvements radicaux conquérants visant une transformation sociale et culturelle profonde ne font que ressusciter les traditions les plus dangereuses), sont parfaitement alignés avec les stratégies globales de guerre psychologique de l’Agence.

L’interprétation de la French theory par la CIA devrait nous faire réfléchir, dans ce cas, à reconsidérer le vernis radical chic qui a accompagné en grande partie sa réception anglophone. Selon une conception étapiste d’une histoire progressiste (généralement aveugle à sa téléologie implicite), l’œuvre de figures comme Foucault, Derrida et d’autres théoriciens français d’avant-garde est souvent intuitivement associée à une forme de critique radicale et sophistiquée qui dépasse sans doute de loin tout ce que l’on trouve dans les traditions socialistes, marxistes ou anarchistes. Il est certainement vrai, et mérite d’être souligné que la réception anglophone de la French theory, comme John McCumber l’a souligné à juste titre, a eu d’importantes implications politiques en tant que pôle de résistance aux fausses neutralités politiques, aux formalismes techniques rassurants de la logique et du langage, ou au conformisme idéologique direct opérant dans la tradition philosophique anglo-américaine et soutenu par McCarthy. Cependant, les pratiques théoriques des philosophes qui ont tourné le dos à ce que Cornelius Castoriadis nommait la tradition de la critique radicale, (c’est-à-dire la résistance capitaliste et anti-impérialiste) ont certainement contribué à la mise à l’écart idéologique de la matrice de transformation sociale. Selon la CIA elle-même, la French theory post-marxiste a directement contribué au programme culturel de l’Agence consistant à entraîner la gauche vers la droite, tout en discréditant l’anti-impérialisme et l’anti-capitalisme, créant ainsi un environnement intellectuel dans lequel les projets impériaux pourraient être poursuivis sans l’entrave d’un examen critique sérieux des cercles intellectuels.

L’interprétation de la French theory par la CIA devrait nous faire réfléchir, dans ce cas, à reconsidérer le vernis radical chic qui a accompagné en grande partie sa réception anglophone. Selon une conception étapiste d’une histoire progressiste (généralement aveugle à sa téléologie implicite), l’œuvre de figures comme Foucault, Derrida et d’autres théoriciens français d’avant-garde est souvent intuitivement associée à une forme de critique radicale et sophistiquée qui dépasse sans doute de loin tout ce que l’on trouve dans les traditions socialistes, marxistes ou anarchistes. Il est certainement vrai, et mérite d’être souligné que la réception anglophone de la French theory, comme John McCumber l’a souligné à juste titre, a eu d’importantes implications politiques en tant que pôle de résistance aux fausses neutralités politiques, aux formalismes techniques rassurants de la logique et du langage, ou au conformisme idéologique direct opérant dans la tradition philosophique anglo-américaine et soutenu par McCarthy. Cependant, les pratiques théoriques des philosophes qui ont tourné le dos à ce que Cornelius Castoriadis nommait la tradition de la critique radicale, (c’est-à-dire la résistance capitaliste et anti-impérialiste) ont certainement contribué à la mise à l’écart idéologique de la matrice de transformation sociale. Selon la CIA elle-même, la French theory post-marxiste a directement contribué au programme culturel de l’Agence consistant à entraîner la gauche vers la droite, tout en discréditant l’anti-impérialisme et l’anti-capitalisme, créant ainsi un environnement intellectuel dans lequel les projets impériaux pourraient être poursuivis sans l’entrave d’un examen critique sérieux des cercles intellectuels.

Comme nous le savons grâce aux recherches sur le programme de guerre psychologique de la CIA, l’organisation n’a pas seulement cherché à contraindre des individus, mais elle a toujours voulu comprendre et transformer les institutions de production et de distribution culturelles. En effet, son étude sur la Déconstruction met en évidence le rôle structurel des universités, des maisons d’édition et des médias dans la formation et la consolidation d’un ethos politique collectif. Dans des descriptions qui, comme le reste du document, devraient nous inviter à penser de manière critique à la situation académique actuelle dans le monde anglophone et au-delà, les auteurs du rapport mettent au premier plan les méthodes par lesquelles la précarisation du travail universitaire contribue à la démolition de la gauche radicale. Si la gauche la plus résolue ne peut pas se procurer les moyens matériels nécessaires à l’exécution de son travail, ou si nous sommes plus ou moins subtilement contraints de nous plier à une conformité pour trouver un emploi, publier nos écrits ou acquérir un auditoire, alors les conditions structurelles pour une communauté de gauche radicale sont affaiblies. La professionnalisation de l’enseignement supérieur est un autre outil utilisé à cette fin, puisqu’il vise à transformer les gens en rouages technoscientifiques de l’appareil capitaliste plutôt qu’en citoyens autonomes pourvus d’outils fiables en vue de la critique sociale. C’est pourquoi les mandarins théoriciens de la CIA font l’éloge des efforts déployés par le gouvernement français pour « pousser les étudiants à suivre des cursus de commerce et de technologie ». Ils soulignent également les contributions de grandes maisons d’édition comme Grasset, des médias ainsi que la vogue de la culture américaine pour faire avancer leur matrice post-socialiste et anti-égalitaire.

Quelles leçons pouvons-nous tirer du document, en particulier dans le contexte politique actuel d’une offensive permanente contre les cercles de l’intelligence critique ? Pour commencer, cette enquête devrait être un rappel convaincant que si certains présument que les intellectuels sont impuissants, et que leurs orientations politiques sont impuissantes, ce n’est pas ce que pense l’organisation qui a été l’un des plus puissants courtiers de puissance dans la politique mondiale contemporaine. La Central Intelligence Agency, comme son nom l’indique ironiquement, croit au pouvoir de l’intelligence et de la théorie, et nous devrions prendre cela très au sérieux. En présumant que le travail intellectuel a peu d’influence sur le « monde réel », ou n’en a pas, nous ne nous bornons pas à dénaturer les implications pratiques du travail théorique, nous courons aussi le risque de nous aveugler dangereusement sur des projets politiques pour lesquels nous pouvons facilement devenir les ambassadeurs involontaires. Même s’il est vrai que l’Etat-nation et l’appareil culturel français fournissent une matrice publique beaucoup plus efficace pour les intellectuels que ce que l’on trouve dans de nombreux autres pays, le souci de la CIA de cartographier et de manipuler la production théorique et culturelle partout ailleurs devrait tous nous réveiller.

Deuxièmement, les courtiers de pouvoir actuel ont un intérêt direct à cultiver des cercles intellectuels dont l’acuité critique aura été assombrie ou aveuglée en encourageant les institutions fondées sur les intérêts des affaires et de la techno-science, en assimilant la gauche à l’anti-scientifisme, en mettant en corrélation la science avec une neutralité politique prétendue (mais fausse), en assurant la promotion de médias qui saturent les ondes de pratiques conformistes, en tenant la gauche la plus déterminée à l’écart des grandes institutions universitaires et des projecteurs, et en discréditant tous les appels à une transformation égalitaire et écologique radicale. Idéalement, ils cherchent à nourrir une culture intellectuelle de gauche neutralisée, immobilisée, apathique et limitée au fatalisme, ou à la critique passive des mobilisations de la gauche radicale. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous pourrions considérer l’opposition intellectuelle à la gauche radicale, qui prédomine dans l’université américaine, comme une position politique dangereuse : n’est-elle pas directement complice du programme impérialiste global de la CIA ?

Troisièmement, pour contrer cette offensive institutionnelle contre une culture de gauche affirmée, il est impératif de résister à la précarisation et à la professionnalisation de l’enseignement. Il est tout aussi important de créer des sphères publiques de débat réellement critique, offrant une matrice élargie à ceux qui reconnaissent qu’un autre monde est non seulement possible, mais est nécessaire. Nous devons aussi nous unir pour contribuer aux médias alternatifs, aux modèles d’éducation différents, aux contre-institutions et aux collectifs radicaux. Il est vital de favoriser précisément ce que les combattants secrets de la culture veulent détruire : une culture de gauche radicale et son vaste cadre institutionnel de soutien, un large ancrage public, une puissance médiatique conquérante et un pouvoir de mobilisation contagieux.

Enfin, les intellectuels du monde devraient s’unir pour reconnaître notre pouvoir et le saisir afin de faire tout ce que nous pouvons pour développer une critique systémique et radicale, égalitaire et écologiste, anti-capitaliste et anti-impérialiste. Les positions que l’on défend en cours ou en public sont importantes pour définir les termes du débat et tracer le champ des possibilités politiques. En opposition directe à la stratégie culturelle fragmentaire et polarisante de la CIA, par laquelle l’Agence a cherché à diviser et isoler la gauche anti-impérialiste et anti-capitaliste, tout en l’opposant à des positions réformistes, nous devrions fédérer et mobiliser en reconnaissant l’importance de travailler ensemble (dans toute la gauche, comme Keeanga-Yamahtta Taylor nous l’a rappelé récemment) pour cultiver les conditions d’une intelligentsia réellement critique. Plutôt que de proclamer ou de déplorer l’impuissance des intellectuels, nous devrions exploiter la capacité de dire les mots justes au pouvoir en travaillant ensemble et en mobilisant notre capacité à créer collectivement les institutions nécessaires à un monde de gauche culturelle. Car c’est seulement dans un tel monde, et dans les chambres d’écho de l’intelligence critique qu’il génère, que les vérités énoncées pourraient effectivement être entendues, et ainsi changer les structures mêmes du pouvoir.

Gabriel Rockhill

Note du Saker Francophone

- Des deux parties de cet article, la 1ère est de loin la plus intéressante

car elle met en contexte le paysage intellectuel français très polarisé des

années 70. À titre personnel j'y vois par exemple un lien avec

l'affaire Marchais révélée par L'Express en 1980, pour laquelle les

explications de J.-F. Revel m'ont toujours semblé pour le moins évasives.

- Il est tout à fait possible que la CIA ait programmé le débordement

de la gauche marxiste classique par la French Theory (rien que le nom...),

et on peut également se dire que cette théorie aura ensuite

été laissée libre de poursuivre sa trajectoire pour s'attaquer au socle

intellectuel et anthropologique occidental, empêchant ainsi toute pensée

critique structurée. Une sorte de gestion du chaos intellectuel, en fait.

Vous savez, les régressives études de genre, décoloniales, intersectionnelles etc.

En ce sens, malgré la pauvreté finale de son article, Gabriel Rockhill

aurait doublement raison.

- Vous trouverez ici un bon texte de Yannick Jaffré sur Katehon complétant celui-ci.

Traduit par Stünzi, relu par San pour le Saker francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg