dimanche, 26 février 2017

Hommage à Pascal Zanon, joyeux compagnon, cœur d’or et fidèle d’entre les fidèles

Robert Steuckers :

Hommage à Pascal Zanon, joyeux compagnon, cœur d’or et fidèle d’entre les fidèles

J’ai rencontré Pascal Zanon à Bruxelles en juillet 1978, lors du défilé du 21 juillet où la foule était venue acclamer les parachutistes qui avaient sauté sur Kolwezi en mai. Il y avait encore une certaine ferveur politique (et non partisane) à cette époque : étudiants, en ces jours proches des examens de fin d’année, nous étions attablés aux terrasses de la Place du Luxembourg, quand un crieur de journaux a annoncé que les paras de la Légion avaient sauté et nettoyé la ville minière du Katanga, un rugissement de joie sauvage a secoué la foule, les convives des terrasses comme les centaines d’employés qui se dirigeaient vers la gare en cette fin d’après-midi. Un vrombissement de joie et de colère, atavique et viscéral, que je n’ai plus jamais entendu depuis. Le 21 juillet, journée très ensoleillée cette année-là, je fais donc la connaissance, dans la foule des badauds, de celui que nous appelions « Julius » car c’est sous ce pseudonyme qu’il avait été le caricaturiste et le dessinateur d’Europe-Magazine, revue dirigée par Emile Lecerf, disciple de Montherlant. « Julius » croquait certes quelques figures de la détestable faune politicienne belge mais préférait son strip des aventures de la « P’tite Nem », une jolie et tendre étudiante, et, surtout, ne vivait alors que pour dessiner ses planches historiques, dont sa préférée, m’a-t-il confié, était celle de la bataille de Lépante (1571). L’histoire, tant l’évènementielle -les nouvelles pédagogies ont essayé de l’éliminer- que la quotidienne, l’intéressait bien davantage que la politique. Cela ne l’empêchait pas d’être un lecteur particulièrement attentif de toutes sortes de journaux et de revues politiques belges et françaises, dont il me résumait avec précision le contenu lors de chacune de nos rencontres. « Julius » était doté d’une mémoire d’éléphant.

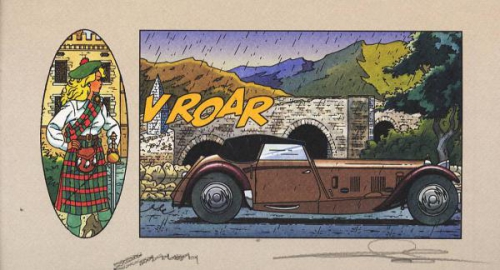

Le 21 juillet 1978, c’est la volubilité de ce garçon d’origine italienne (au patronyme du Frioul et né d’une mère napolitaine), son accent du terroir bruxellois, son sens de la zwanze, sa bonté qui était immédiatement palpable, son incroyable gentillesse, qui m’ont fait dire tout de suite : « Voilà un excellent camarade ! ». J’ai su qu’il habitait Etterbeek mais ne suis jamais allé chez lui : nous nous rencontrions aux hasards de nos pérégrinations en ville : aux abords des bonnes librairies, dans le quartier de la Grand’Place, aux Puces de la Place du Jeu de Balle. « Julius » était immanquablement accompagné de copains et de copines, parfois très hauts en couleurs. Je me souviens ainsi d’une soirée au magnifique hôtel Métropole, suite à une rencontre dans une librairie toute proche qui n’existe plus aujourd’hui. Ces rencontres fortuites et agréables se sont étalées de 1978 à 1981. Mais la vie quotidienne, le déménagement avec mes parents à Wezembeek-Oppem, les études, les séjours à l’étranger (en Allemagne et en Angleterre) puis mon passage dans le cloaque du sinistre de Benoist à Paris et mon service militaire à Marche-en-Famenne m’ont fait perdre « Julius » de vue. En septembre 1983, je réaménage dans le quartier de la ville, qui, auparavant, avait toujours été le mien. Chez le libraire des lieux, surnommé « Jeremy Puddingtam », je tombe quelques années plus tard, en 1986, sur le premier album de la série « Harry Dickson », intitulé La bande de l’araignée. Le dessin me plait, ligne claire oblige. La représentation des véhicules, des bâtiments, des armes et des uniformes est très précise, ce qui fait la qualité d’une bonne bande dessinée depuis les exigences de réalisme d’Hergé et de Jacques Martin. La dernière planche de Coke en stock, album de Tintin que j’ai reçu à l’âge de trois ans et huit mois, m’avait fascinée, enfant, car j’y reconnaissais toutes les voitures qu’on trouvait à l’époque dans les rues de Bruxelles. Dans La bande de l’araignée (BA) et dans sa suite immédiate, Les spectres bourreaux (SB), cette volonté de reproduire avec la plus grande exactitude possible le réel est manifeste : comment ne pas être séduit par le premier dessin de Londres sous la brume, par le laitier anglais et le vendeur de journaux (p. 6), par l’immeuble de Scotland Yard (p. 14), par la voiture noire qui fonce sous un ciel d’automne tourmenté (p. 19), par les avions, par la calendre de la Peugeot (p. 25), par la Bugatti qui prend de l’essence sous la neige des Alpes (p. 30) ? Dans Les spectres bourreaux, album de 1988, le style s’est affirmé : splendides dessins que ce décollage d’appareils SIAI Marchetti (p. 4), que l’émergence hors des flots de l’U47 (p. 9), que les combats de la page 10, que le manoir anglais de la page 15, que l’avion au repos à Croydon (p. 17), que les commandos de marine anglais en fin d’album, etc. « Julius » était capable de donner du mouvement à ses dessins comme l’atteste de manière exemplaire la voiture noire d’Harry Dickson, fonçant à toute allure dans les rues de Londres (SB, p. 14).

Le 21 juillet 1978, c’est la volubilité de ce garçon d’origine italienne (au patronyme du Frioul et né d’une mère napolitaine), son accent du terroir bruxellois, son sens de la zwanze, sa bonté qui était immédiatement palpable, son incroyable gentillesse, qui m’ont fait dire tout de suite : « Voilà un excellent camarade ! ». J’ai su qu’il habitait Etterbeek mais ne suis jamais allé chez lui : nous nous rencontrions aux hasards de nos pérégrinations en ville : aux abords des bonnes librairies, dans le quartier de la Grand’Place, aux Puces de la Place du Jeu de Balle. « Julius » était immanquablement accompagné de copains et de copines, parfois très hauts en couleurs. Je me souviens ainsi d’une soirée au magnifique hôtel Métropole, suite à une rencontre dans une librairie toute proche qui n’existe plus aujourd’hui. Ces rencontres fortuites et agréables se sont étalées de 1978 à 1981. Mais la vie quotidienne, le déménagement avec mes parents à Wezembeek-Oppem, les études, les séjours à l’étranger (en Allemagne et en Angleterre) puis mon passage dans le cloaque du sinistre de Benoist à Paris et mon service militaire à Marche-en-Famenne m’ont fait perdre « Julius » de vue. En septembre 1983, je réaménage dans le quartier de la ville, qui, auparavant, avait toujours été le mien. Chez le libraire des lieux, surnommé « Jeremy Puddingtam », je tombe quelques années plus tard, en 1986, sur le premier album de la série « Harry Dickson », intitulé La bande de l’araignée. Le dessin me plait, ligne claire oblige. La représentation des véhicules, des bâtiments, des armes et des uniformes est très précise, ce qui fait la qualité d’une bonne bande dessinée depuis les exigences de réalisme d’Hergé et de Jacques Martin. La dernière planche de Coke en stock, album de Tintin que j’ai reçu à l’âge de trois ans et huit mois, m’avait fascinée, enfant, car j’y reconnaissais toutes les voitures qu’on trouvait à l’époque dans les rues de Bruxelles. Dans La bande de l’araignée (BA) et dans sa suite immédiate, Les spectres bourreaux (SB), cette volonté de reproduire avec la plus grande exactitude possible le réel est manifeste : comment ne pas être séduit par le premier dessin de Londres sous la brume, par le laitier anglais et le vendeur de journaux (p. 6), par l’immeuble de Scotland Yard (p. 14), par la voiture noire qui fonce sous un ciel d’automne tourmenté (p. 19), par les avions, par la calendre de la Peugeot (p. 25), par la Bugatti qui prend de l’essence sous la neige des Alpes (p. 30) ? Dans Les spectres bourreaux, album de 1988, le style s’est affirmé : splendides dessins que ce décollage d’appareils SIAI Marchetti (p. 4), que l’émergence hors des flots de l’U47 (p. 9), que les combats de la page 10, que le manoir anglais de la page 15, que l’avion au repos à Croydon (p. 17), que les commandos de marine anglais en fin d’album, etc. « Julius » était capable de donner du mouvement à ses dessins comme l’atteste de manière exemplaire la voiture noire d’Harry Dickson, fonçant à toute allure dans les rues de Londres (SB, p. 14).

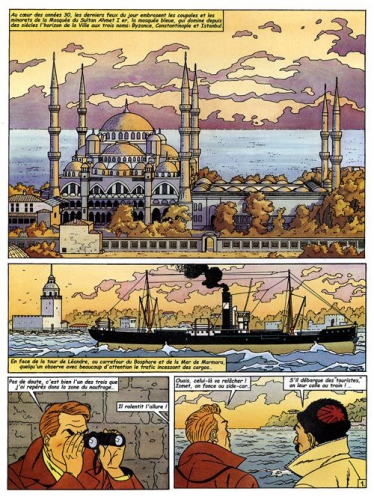

Et surprise, après l’achat de ces deux albums, sans m’être rappelé que le prénom et le patronyme de « Julius » étaient Pascal et Zanon, au détour d’une rue de mon quartier, coucou, qui voilà qui déboule, comme le Général Alcazar au début de Coke en stock ? « Julius » ! Avec son intarissable volubilité habituelle, il me raconte ce qu’il est devenu : auteur de bande dessinée ! Le dessinateur d’Harry Dickson ! Son éditeur, Christian Vanderhaeghe, par ailleurs scénariste des albums, possède un hôtel de maître cossu dans le quartier. « Julius » en occupe le « basement » qui lui sert de studio. Il m’emmène dans cette véritable caverne d’Ali Baba. Dans le fond, un matelas sommaire pour ses siestes et pour les soirs où il ratait le dernier tram vers Etterbeek. Des monceaux de livres avec des photos d’époque prises dans les sites que devait visiter le héros Harry Dickson, au fil de ses aventures, pour que tout soit reproduit le plus fidèlement possible. Des livres avec des croquis militaires, des photos de matériels en action. Une maquette de tous les avions reproduits dans les albums. Une miniature de chaque voiture, au moins à l’échelle 1/43ème. Tout cela témoignait, sous mes yeux admiratifs, d’une volonté de pousser encore plus loin le réalisme voulu par Hergé et par Jacques Martin. Ce réalisme apparaît époustouflant dès le troisième album, Les trois cercles de l’épouvante (3CE, 1990), dont l’action se déroule surtout en Chine. « Julius » a été capable de reproduire bâtiments, véhicules, trains, bateaux, de la Chine des années 1930, avec le talent d’un maître avéré.

Et surprise, après l’achat de ces deux albums, sans m’être rappelé que le prénom et le patronyme de « Julius » étaient Pascal et Zanon, au détour d’une rue de mon quartier, coucou, qui voilà qui déboule, comme le Général Alcazar au début de Coke en stock ? « Julius » ! Avec son intarissable volubilité habituelle, il me raconte ce qu’il est devenu : auteur de bande dessinée ! Le dessinateur d’Harry Dickson ! Son éditeur, Christian Vanderhaeghe, par ailleurs scénariste des albums, possède un hôtel de maître cossu dans le quartier. « Julius » en occupe le « basement » qui lui sert de studio. Il m’emmène dans cette véritable caverne d’Ali Baba. Dans le fond, un matelas sommaire pour ses siestes et pour les soirs où il ratait le dernier tram vers Etterbeek. Des monceaux de livres avec des photos d’époque prises dans les sites que devait visiter le héros Harry Dickson, au fil de ses aventures, pour que tout soit reproduit le plus fidèlement possible. Des livres avec des croquis militaires, des photos de matériels en action. Une maquette de tous les avions reproduits dans les albums. Une miniature de chaque voiture, au moins à l’échelle 1/43ème. Tout cela témoignait, sous mes yeux admiratifs, d’une volonté de pousser encore plus loin le réalisme voulu par Hergé et par Jacques Martin. Ce réalisme apparaît époustouflant dès le troisième album, Les trois cercles de l’épouvante (3CE, 1990), dont l’action se déroule surtout en Chine. « Julius » a été capable de reproduire bâtiments, véhicules, trains, bateaux, de la Chine des années 1930, avec le talent d’un maître avéré.

« Julius » devient une figure du quartier, fréquentant principalement le salon d’un glacier à barbe blonde, devenu témoin de Jéhovah, un des rares Belges à exercer ce métier artisanal dans le quartier car c’est l’apanage des Italiens. Il faut dire que « Julius » était un solide amateur de sucreries. Une boulimie insatiable ! Qui lui avait fait prendre des dizaines de kilos depuis notre première rencontre. Si je me contentais d’un café ou de deux boules à la vanille chez le glacier « jéhoviste », « Julius », invariablement, absorbait une plantureuse « coupe américaine », soit neuf boules de neuf parfums différents ! Et il n’était pas rare qu’il traversait la chaussée pour s’acheter un grand gâteau à la pâtisserie « Deneubourg-Baudet » qu’il allait dévorer tout entier en cachette dans sa caverne !

Après la parution des Trois cercles de l’épouvante, « Julius » quitte le quartier pour retourner à Etterbeek, à un jet de pierre de la station de métro Thiéffry. Nous nous rencontrons alors dans un café situé en un endroit hautement stratégique : en face, tout à la fois, d’un grand magasin de maquettes (Tamiya et autres), baptisé le « 16ème Escadron », et de la grande librairie de l’Escadron, spécialisée en livres d’histoire, d’histoire militaire et en opuscules sur tous les matériels existants et ayant existé, le tout en sept ou huit langues (polonais et russe compris). « Julius » et Vanderhaeghe sont évidemment des clients assidus de cette librairie, dont je deviendrai aussi un client fidèle, bien que moins fréquent. Et Vanderhaeghe se fournit en maquettes au « 16ème », pour donner aux albums la plus grande exactitude possible.

« Julius » était tout seul dans son studio. Il n’avait pas une équipe d’adjoints autour de lui, comme Hergé ou Martin. C’est là qu’il faut saluer, humblement, sa puissance d’artiste : il faisait tout, absolument tout. Chaque détail des albums a été créé de sa main propre : on imagine le boulot, le temps investi, pour réaliser des planches comme celle de la page 21, dans Le royaume introuvable, où Harry Dickson va rencontrer son ennemi Georgette Cuvelier, sur la passerelle face au Quai de Valmy à Paris. Il faudra attendre le neuvième album, Les gardiens du gouffre, pour que Philippe Chapelle vienne apporter son excellente contribution, avant de prendre le relais de « Julius », dont la vue se troublait dangereusement à cause de la progression insidieuse de son diabète (rançon cruelle des « coupes américaines » et des gâteaux de Deneubourg-Baudet !). Dans cet album réalisé en duo, en trio avec Vanderhaeghe, il faut admirer une planche, celle où l’hydravion d’Harry Dickson survole la cité inca de Machu Picchu puis « une vallée encaissée de l’altiplano ».

Les conversations qui se déroulaient au café en face de la librairie de l’Escadron et du « 16ème Escadron » tournaient autour de la vie politique du royaume, de l’Europe et du monde, de l’évocation des amis actuels, anciens ou disparus mais je retiendrai surtout celles qui touchaient à l’histoire de la bande dessinée, au rôle et à la fonction de ce 9ème art, aux rencontres dans cet univers que « Julius » faisait, notamment suite aux festivals de la bande dessinée à Angoulême, où il s’était rendu assez souvent.

« Julius » s’inscrivait, cela va sans dire, dans la tradition de la bande dessinée bruxelloise dite de la « ligne claire », inaugurée en son temps par Hergé. A cette ligne claire, il fallait ajouter un hyper-réalisme dans les décors. Aucun objet, bâtiment, véhicule ne pouvait être fictif, inventé au pied levé, et surtout anachronique. Comme j’avais pu le constater lors de ma visite de sa cave après notre première rencontre, chaque planche des aventures d’Harry Dickson est inspirée d’une photo d’époque, chaque véhicule ou aéronef est dessiné d’après maquette ou photo ou planche-profil : j’avais même un jour été avec Vanderhaeghe glaner dans une librairie de la Chaussée d’Alsemberg des ouvrages de photographies sur des villes européennes, Moscou, Saint-Pétersbourg et Istanbul, si je me souviens bien. Les scènes chinoises dans Les trois cercles de l’épouvante attestent tout particulièrement de cette infinie minutie, de ce souci maniaque de la documentation. Jacques Martin tentait toujours de faire de même pour l’antiquité. Par ailleurs, ses excellents albums sur les costumes de l’antiquité, sur les villes des mondes grec et romain, dans la collection « les voyages d’Alix », puis du moyen-âge avec « les voyages de Jhen » et de l’époque contemporaine avec les « voyages de Lefranc », constituent un travail parallèle et utile, une poursuite de l’œuvre du maître discret tout à la fois de Goscinny pour Astérix et de Martin pour Alix, je veux parler de Jérôme Carcopino, auteur célèbre auprès des latinistes pour sa Vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire. « Julius » m’expliquait qu’il devait sa formation de dessinateur à Jacques Martin, à qui il vouait une profonde reconnaissance : c’était l’inventeur d’Alix, Lefranc et Jhen (Xan) qui lui avait prodigué les conseils qui comptent. « Julius » me disait assez souvent qu’il avait envie de réaliser des albums historiques, des récits de bataille comme Gettysburg ou surtout Lépante car il était fasciné par le rôle des galéasses vénitiennes dans cet affrontement naval du 16ème siècle. Il m’avait réitéré ce désir juste après que j’eus rédigé un long essai sur cette bataille et ses préliminaires récapitulant toute la confrontation euro-turque depuis le choc Manzikert en 1071, qui avait ébranlé dangereusement l’Empire byzantin. Dans les pages des derniers numéros de l’Europe Magazine d’Emile Lecerf, « Julius » avait commencé à croquer des épisodes de l’histoire, avec le désir (jamais réalisé) de renouer avec une tradition du journal de Spirou : les pages didactiques et historiques de l’Oncle Paul : cette chronique s’était étalée de 1951 aux années 1970. L’Oncle Paul a ainsi raconté plus d’un millier d’histoires à ses jeunes lecteurs (dont nous fumes tous, bien entendu). « Julius » avait la culture historique requise pour reprendre une chronique de ce genre.

Pour « Julius », qui s’avérait véritable théoricien de sa profession dans les conversations qu’il tenait à Etterbeek ou ailleurs, à Saint-Gilles ou à Forest, la fonction du dessinateur de bandes dessinées était de reprendre la tradition des illustrateurs, métier qui avait progressivement disparu avec l’invention, la généralisation et le perfectionnement de la photographie. Il évoquait les pages de L’Illustration, célèbre publication française, qui avait encore recours, avant 1940, à de géniaux illustrateurs pour compenser le manque de photographies. Malheureusement, jamais il ne couchera sa vision du métier sur le papier et jamais il ne donnera le long entretien qu’il s’était promis de me donner. J’essaie ici, vaille que vaille, de reconstituer le fil de sa pensée en la matière. Discret, « Julius » ne révélait rien de compromettant, de désagréable ou de grotesque sur les collègues qu’il rencontrait à Angoulême ou à d’autres festivals. Simplement, il évoquait sa rencontre avec la coloriste d’Hergé, France Ferrari, décédée en 2005, dont il avait recueilli les confidences, peu amènes à l’égard de l’héritière Fanny Vlamynck. « Julius » refusait de révéler ces propos car il estimait que les diverses polémiques contre le nouveau couple Vlamynck/Rodwell de l’entreprise « Moulinsart » et du Musée Hergé n’étaient pas toujours de mise et que son projet de conserver la pureté de l’héritage hergéen, de le soustraire à tous mauvais pastiches ou à toute exploitation de piètre qualité était juste. Il n’y avait donc pas lieu d’ajouter une louche, pensaient « Julius » et Vanderhaeghe. On déplorera simplement que cette vigilance est quelquefois excessive, surtout contre des initiatives qui ont, elles aussi, le souci de maintenir un « hergéisme pur » : je pense aux Amis d’Hergé et au sculpteur Aroutcheff. Le hergéisme pur (où le mot « pur » n’est pas innocent ici !) est incompatible avec la mentalité marchande anglo-saxonne : c’est comme si Rastapopoulos avait emménagé à Moulinsart ! Impensable !

« Julius » se foutait royalement des conventions sociales de l’Etat-Providence. Travaillant lentement, non par paresse comme pourraient le dire de méchantes langues, mais parce qu’il bossait seul, tout seul ; il ne gagnait guère sa croûte, les albums ne paraissant pas à intervalles suffisamment rapides. Jamais, il n’a payé un sou à une caisse de sécurité sociale, une de ces pompes à fric qui bouffent nos héritages et nos rentes pour engraisser des parasites politiciens et apparentés. « Julius » préférait donner ses maigres sous à des libraires, à des glaciers ou à des pâtissiers. Juste vision des choses : un livre, un gâteau, une glace, c’est du concret. Un jour, quand je fis un procès à ma caisse de sécurité sociale parce qu’elle me réclamait des cotisations indues, suite à un changement de statut, j’entendis, dans la salle du tribunal du travail, que l’on citait le nom de notre « Julius », lequel était évidemment absent ; il avait « envoyer son chat » comme on dit en Flandre. La caisse « Partena » le harcelait, lui envoyait des huissiers, retardait la parution des albums. Le convoquait au tribunal. L’avocat qui le persécutait et celui qui, minable mercenaire, devait défendre sa boite de voyous contre moi, était le même. Le juge s’est fichu de lui, l’a engueulé. Penaude, cette larve infecte, à tronche molle de gamin gâté, est venue gémir dans mon gilet : mon cas étant réglé, j’ai pris la défense de « Julius » et menacé de lancer une pétition contre sa crapule de mandante et contre sa clique d’avocaillons qui avaient l’outrecuidance de poursuivre un des plus grands artistes de la « ligne claire » pour quelques misérables deniers à jeter dans le tonneau des Danaïdes du machin Partena. J’ai rompu une lance, non pas pour « Julius » seul mais pour l’art en général, pour les artistes, contre la vermine avocassière, mutuelliste et politicienne. De toutes les façons, la gesticulation de Partena et de ses vils mercenaires n’a servi à rien. « Julius » a poursuivi sa trajectoire, en sifflotant et en ne payant jamais un penny. On l’a toujours soigné pour rien. Il a l’aura de l’artiste, les autres, la marque de Caïn que portent tous les méchants imbéciles. Le monde des artistes est lumineux, comme le cœur et la voix de « Julius ». Le monde des juristes et des mutuellistes est sombre comme un cloaque, comme une géhenne pestilentielle. Cet incident démontre que le système occidental, libéral en son essence et adepte de l’ingénierie sociale pour corriger ses effets les plus désastreux, est mis en place pour annuler l’indépendance des citoyens et surtout leur voler leur temps métaphysique, le temps de la réflexion, de l’introspection réparatrice et de la création artistique. Certains futuristes italiens, et aussi Gabriele d’Annunzio (qui n’était pas des leurs), parlaient de la nécessité d’établir une « artecrazia » contre tout le bric-à-brac politicien où l’homme était traité avec condescendance et mépris comme un « pauvre » ou comme un être imparfait à corriger, à formater pour lui enlever ses tendances soi-disant violentes mais aussi sa propension irrationnelle à créer de la beauté visuelle ou sonore (le thème d’ Orange mécanique d’Anthony Burgess). Violence répréhensible et création artistique sont mises sur un même pied par la vermine du système : « Julius » devait donc, parce que créatif, être pressé comme un citron, ruiné, jeté dans la misère mais, dixit Partena, c’était pour son bien, pour sa sécurité sociale.

Dans la foulée des conversations éparses que nous tenions à intervalles irréguliers, Vanderhaeghe me demande en 1997 de faire traduire en néerlandais L’étrange lueur verte. L’ami MvD s’y attèle. Je lui file un coup de main. Il le fallait bien. Imaginez comment traduire la prose lyrique de Vanderhaeghe : « Les langueurs océanes d’Atlantic City sont brutalement balayées par le rugissement de deux bolides teintés d’or et de sang ». Ou encore : « Dans un grondement de tonnerre, un lingot de métal affilé comme une lame surgit de l’ombre du box voisin ». Pire : « Foudroyée, la Daimler-Benz décolle de sa trajectoire irradiant une étincelante lueur verte ». « Mais telle une météorite traversant l’éther, le bolide argenté plonge irrémédiablement vers l’enfer ! ». « Une coulée d’or embrase les murailles du Nouveau Monde inconscient de la menace qui fond sur lui ». En plus, Max, le complice de Georgette Cuvelier , s’exprime en un argot de truand marseillais, repris des romans policiers de Léo Malet, ancien anarchiste et surréaliste mais néanmoins traité de « xénophobe » à la fin de sa vie. La boucle était bouclée : le « lyrisme » de Vanderhaeghe faisait penser à certaines phrases du Cœur aventureux d’Ernst Jünger ; avec l’argot du surréaliste Malet, on était en plein dans un drôle de bain, on pouvait « numéroter nos abattis ». Le pauvre MvD et le pauvre de moi ont dû mettre cela en néerlandais : les tournures trop flamandes ont déplu aux critiques hollandais ; les tournures hollandaises, injectées à dessein par MvD, ont déplu aux critiques flamands : vieille histoire qui avait déjà cassé la tête de Willy Vandersteen qui, longtemps, avait dû publier deux éditions de ses aventures de Bob et Bobette. Une pour les Pays-Bas, une autre pour la Flandre. « Julius », lui, était heureux : il avait pu, dans L’étrange lueur verte, dessiner de splendides voitures de course, des autos de la police américaine, des Boeing F-48, un char T3, des camions de pompiers new-yorkais et surtout deux appareils futuristes dont l’aile bleue de Georgette Cuvelier qui vaut bien l’aile rouge d’Olrik dans les aventures de Blake et Mortimer. Les dessins illustrant le combat entre l’appareil de Georgette et celui , tout jaune, d’Harry Dickson sont époustouflants. Du bel art.

Dans la foulée des conversations éparses que nous tenions à intervalles irréguliers, Vanderhaeghe me demande en 1997 de faire traduire en néerlandais L’étrange lueur verte. L’ami MvD s’y attèle. Je lui file un coup de main. Il le fallait bien. Imaginez comment traduire la prose lyrique de Vanderhaeghe : « Les langueurs océanes d’Atlantic City sont brutalement balayées par le rugissement de deux bolides teintés d’or et de sang ». Ou encore : « Dans un grondement de tonnerre, un lingot de métal affilé comme une lame surgit de l’ombre du box voisin ». Pire : « Foudroyée, la Daimler-Benz décolle de sa trajectoire irradiant une étincelante lueur verte ». « Mais telle une météorite traversant l’éther, le bolide argenté plonge irrémédiablement vers l’enfer ! ». « Une coulée d’or embrase les murailles du Nouveau Monde inconscient de la menace qui fond sur lui ». En plus, Max, le complice de Georgette Cuvelier , s’exprime en un argot de truand marseillais, repris des romans policiers de Léo Malet, ancien anarchiste et surréaliste mais néanmoins traité de « xénophobe » à la fin de sa vie. La boucle était bouclée : le « lyrisme » de Vanderhaeghe faisait penser à certaines phrases du Cœur aventureux d’Ernst Jünger ; avec l’argot du surréaliste Malet, on était en plein dans un drôle de bain, on pouvait « numéroter nos abattis ». Le pauvre MvD et le pauvre de moi ont dû mettre cela en néerlandais : les tournures trop flamandes ont déplu aux critiques hollandais ; les tournures hollandaises, injectées à dessein par MvD, ont déplu aux critiques flamands : vieille histoire qui avait déjà cassé la tête de Willy Vandersteen qui, longtemps, avait dû publier deux éditions de ses aventures de Bob et Bobette. Une pour les Pays-Bas, une autre pour la Flandre. « Julius », lui, était heureux : il avait pu, dans L’étrange lueur verte, dessiner de splendides voitures de course, des autos de la police américaine, des Boeing F-48, un char T3, des camions de pompiers new-yorkais et surtout deux appareils futuristes dont l’aile bleue de Georgette Cuvelier qui vaut bien l’aile rouge d’Olrik dans les aventures de Blake et Mortimer. Les dessins illustrant le combat entre l’appareil de Georgette et celui , tout jaune, d’Harry Dickson sont époustouflants. Du bel art.

Mes dernières rencontres avec « Julius » ont eu lieu à la librairie de l’Escadron. La cécité le menaçait, rendant pénible le métier de dessinateur. Le diabète faisait des ravages. Notre ami le Dr. Berens, dit le « Doc », avait prescrit une solide cure d’amaigrissement, l’avait exhorté à abandonner la consommation frénétique de gâteaux et autres sucreries. Les séjours à l’hôpital se succédaient. Mais rien n’abattait son insouciance. La famille Mosbeux, qui tenait la librairie de l’Escadron, avait pris « Julius » sous sa protection. Un repas chaud l’attendait souvent à la librairie, en fin d’après-midi, entre 17 h 30 et 18 h, confectionné avec tendresse et chaleur par Madame Mosbeux. Sa logeuse, Mme Podevin, avait toutes les indulgences pour lui, même si elle rouspétait parfois (à juste titre !). Vanderhaeghe était le bon Samaritain qui bougonnait mais qui avait une patience qui confinait à la sainteté. Douloureusement affecté par ces maux lancinants, « Julius » gardait intact son cœur d’or, son cœur d’enfant : il était toujours bouleversé quand un ami avait quelque ennui de santé, souvent bien moins grave que les siens. La dernière rencontre à l’Escadron ne laissait rien augurer de bon. « Julius » racontait des plaisanteries, était égal à lui-même, mais son état général avait empiré de façon inquiétante.

Fin 2016, lors d’une visite de routine chez le médecin, celui-ci décèle l’imminence d’une rupture d’anévrisme, toujours fatale et de façon foudroyante. Réaction de « Julius » : « Bigre, je vais convoquer tous mes amis pour leur dire un dernier adieu » ! On le convainc de tenter l’opération. Elle réussit. Mais il y a des séquelles. Il part en revalidation. Il chope un début de pneumonie. Il meurt le 17 janvier 2017. Seul. Absolument seul. La clinique n’avertit personne. Le dernier héritier de la « ligne claire » est enterré à la va-vite, dans un cercueil « made in China », fourni par l’assistance publique. Une fin comme Mozart.

Nous avons perdu un excellent camarade. Nous n’en retrouverons jamais plus un pareil. Il est allé rejoindre l’ami Yves Debay qu’il admirait tant.

Robert Steuckers,

12:27 Publié dans art, Bandes dessinées, Belgicana, Hommages | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : pascal zanon, christian vanderhaeghe, bande dessinée, 9ème art, ligne claire, bruxelles, belgique, belgicana, hommage, nécrologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 octobre 2016

Kuifje en Hergé in Parijs

Kuifje en Hergé in Parijs

Samengenomen vormen de albums, zoals het oeuvre van elke schrijver, een autobiografie

In het Grand Palais in Parijs loopt momenteel een expositie over Kuifje en zijn geestelijke vader Hergé, Georges Remi, van huis uit Franstalig. De strips en album verschenen eerst in het Frans en dan pas in het Nederlands en vele andere talen.

De expo toont zijn werk en scheert langs zijn karakter en persoonlijkheid en de pers bracht verslag over de opening, zo lyrisch dat het leek of Hitler hoogstpersoonlijk Stalin aan de trekhaak van zijn Mercedes-berline door de Berlijnse straten sleurde. Weinig aandacht echter voor de geestelijke evolutie van Georges Remi. Die is nochtans duidelijk zichtbaar in zijn strips.

Hergé [1907-1983] had een ongelooflijk saaie jeugd. Hij groeide op in de Brusselse randgemeente Etterbeek, indertijd nog zo netjes dat de dufheid als grondvocht uit de muren stonk. Zijn opvoeding was van een katholicisme om gek van te worden, en als blinde volgeling tekent hij zijn afkeer voor het communisme in zijn eerste strip, Kuifje in het land van de Sovjets. De strip verscheen eerst als feuilleton en daarna als album in 1930.*

In wezen was het een propagandamiddel, verpakt als mooi verhaal, om bij de burgerij het angstgevoel voor het communisme aan te wakkeren. Dat lukte en Hergé, in al zijn naïviteit, ging op dezelfde lijn door met zijn tweede strip uit 1931, Kuifje in Congo. De Afrikanen waren het slachtoffer van Hergé’s pogingen om karikaturen te tekenen. Toen de strip als album verscheen, gebeurde dat met een stunt. Kuifje, gespeeld door een acteur arriveerde per trein in Brussel, vergezeld van tien Afrikanen in broussepakjes en gekooide wilde dieren, die van een circus waren gehuurd. Toen het spektakel in Luik werd herhaald ontstond er bijna een volksopstand. Later schaamde Hergé zich diep voor deze stunt én strip. Niet dat hij zich schuldig voelde om de kwaliteit van de tekeningen, ‘maar het grootschalig afslachten van de Afrikaanse fauna,’ zoals Harry Thompson in Kuifje, een dubbelbiografie [1991]** schreef, ‘stootte hem tegen de borst. Hij werd een fervent tegenstander van de jacht.’

Het eerste album waarin Hergé zich verzette tegen de opinie waarin mensen van eender welk ras worden beschouwd als ondermensen en ongedierte, is De Sigaren van de Farao. Kuifje raakt bevriend met een kudde olifanten, leert hun taal spreken en leeft in hun midden. De morele evolutie van Hergé groeide al in de tweede strip, Kuifje in Amerika [1932], dat eigenlijk Kuifje en de Indianen had moeten heten. Maar Hergé stond nog niet sterk genoeg in zijn schoenen om op te tornen tegen zijn promotor, abbé Norbert Wallez. Door hem heeft Hergé de Indianen naar het tweede plan verdrongen, om zich te focussen op de strijd van de Amerikaanse overheid tegen de maffia. Pas in de vijfde strip, De blauwe Lotus, daterend van 1936, wist Hergé zich los te maken uit de greep van Wallez. Dit album vormt één geheel met De sigaren van de Farao [1934] en toont een ommekeer die zich het sterkst uit in de vaart en stijl, humor en spanning. De veranderingen waren nog oppervlakkig – gericht op tienjarigen – en pas in De blauwe Lotus beginnen ze op te vallen voor de oudere en volwassen lezer.

Worden de Chinezen in de eerste strip nog getypeerd als gele primitieven, die er bij de minste weerstand jankend vandoor gaan, in de vijfde strip toont Hergé een grote betrokkenheid met de politieke toestand van China. De Japanse invasie en het terreurbewind, dat toen nog steeds woedde, zit niet eens diep verborgen in de filosofische aard van de strip. Hergé is volwassen geworden en wordt een vredesapostel, mede dankzij een student aan de kunstacademie van Brussel, Chang Chon Ren. Al zullen er nog enkele strips moeten volgen om de ethische omslag van Hergé even helder te maken als het water van Lake Tahoe.

De albums, van Het gebroken Oor [1937] tot en met De Zonnetempel [1946], worden nu eigenlijk thrillers. Toegegeven, in Het gebroken oor, De zwarte Rotsen [1938] en De Scepter van Ottokar [1939] zit wat antinazisme, maar Hergé blijft bevriend met de Waalse fascist Leon Degrelle, leider van Rex. Maar dat blijft binnenskamers, want het lucratieve zet hem aan tot voorzichtigheid. De verhalen zijn bovendien ingewikkeld, hij springt even slordig om met facts and figures als Dashiell Hammett in The Maltese Falcon van 1930.

Een andere slordigheid is de ‘geniale’ vondst van Hergé in De Zonnetempel. Aan het eind, schrijft Harry Thompson in zijn dubbelbiografie, komt Kuifje op het idee om gebruik te maken van de zonsverduistering waarover hij in de krant gelezen heeft. Hij redt het leven van Haddock en Zonnebloem en dat van zichzelf door op het moment suprême de zon opdracht te geven te verdwijnen. De Indianen zijn doodsbenauwd en weten niet wat hun overkomt. Als zonneaanbidders zouden de Inca’s in werkelijkheid alles geweten hebben over een mogelijke zonsverduistering. Deze onzorgvuldigheid hinderde Hergé, maar hij heeft er nooit wat aan gedaan, en de tweeledige reden hiervoor is te vinden in de volgende alinea.

Eén: kort na het begin van WO II raakte Hergé bevriend met Leopold III. Samen brachten zij al vissend en wandelend bijna dagelijks uren met elkaar door. Van elk album kreeg de koning – en later ook Boudewijn – een gesigneerd luxe-exemplaar. De vriendschap met de domste koning van België, de gestes en zijn Rex-verleden werden hem kwalijk genomen na de bevrijding. Op een haar na ontsnapte hij aan een veroordeling wegens collaboratie.

Twee: tijdens het maken van de strips die net vóór en tijdens WO II verschenen, kreeg Hergé te maken met een opstand in eigen rangen. Edgar P. Jacobs, de man van Blake en Mortimer, eiste dat zijn naam naast die van Hergé verscheen. Tenslotte verzorgde hij de decors, leverde grappen en schreef mee aan het plot. Hergé weigerde. Bob De Moor was de man van de details, wat hij voor het eerst bewees met De zwarte Rotsen. Voor de ‘verbeterde’ versie ervan reisde hij naar Engeland en maakte schetsen van de krijtrotsen, het huis van Dr. Müller, het station van Bishop’s Stortford. Hij reisde door naar het dorp Castlebay op het eiland Barra en naar Lochranza Castle op het eiland Arran. Vervolgens ging hij naar Edinburgh, om er een uniform van de Schotse politie te lenen. Ook hij vroeg een plaats, weliswaar niet op de kaft, maar wel in de colofon. Opnieuw weigerde Hergé. Hij wilde de opbrengst noch de eer met iemand anders delen. Kwam nog bij dat de eindredacteur en de uitgever van het weekblad Kuifje hem voortdurend de deadline onder de neus duwden. Hij kon het tempo niet meer aan. Hij wilde dit zelf bepalen, wat uiteindelijk leidde tot de stichting van Studio Hergé. Eindelijk was hij vrij. Hij zou helaas algauw ondervinden dat dit niet zo was.

Het enige goede wat de groeiende spanning heeft opgeleverd, is de verschijning van nieuwe figuren. Er ontstaat een Kuifje-familie en -vriendenkring, met als voornaamste personages kapitein Haddock en professor Zonnebloem. Een bijkomende reden voor de creatie van de Kuifje-familie, als tegenhanger van de oplopende ruzies, is dat Hergé zich gaat ergeren aan Kuifje, tot hij zelfs een afkeer krijgt van zijn boyscout en diens poedel. Hij houdt dat echter voor zich, op paar intimi na, al komt de walg voor het eerst naar buiten met een open brief aan Kuifje, die hij voorleest op 21 juni 1964 in het Franse [niet Belgische!] radioprogramma Inter Variétés, en waarvan het meest betekenisvolle deel als volgt luidt:

‘Perfect… als iemand dat is, dan ben jij het wel, Kuifje. Ik zou daar erg blij moeten mee zijn, maar hoe komt het dat ik toch een beetje teleurgesteld ben? Ik had al mijn hoop op kapitein Haddock gevestigd. Doordat jullie zo veel tijd met elkaar doorbrachten kon hij zijn drankprobleem tot redelijke proporties terugschroeven en ik had gehoopt dat jij ook wel wat van zijn gewoonten zou overnemen. Maar jij nam geen enkele zwakheid van hem over.’

De interne ruzies, samen met een midlifecrisis en een uitgeblust huwelijk, zorgen ervoor dat hij last krijgt van zware depressies. Het werd hem allemaal wit voor de ogen en op 19 juni 1947 verdween hij spoorloos. Twee maanden later duikt hij weer op en begint hij aan wat zijn beroemdste strip in twee delen zal worden, Raket naar de Maan en Mannen op de Maan. Het succes hebben beide delen te danken aan de flinke dosis humor en aan het feit dat kapitein Haddock de hoofdrol speelt. Tot op de laatste pagina.

Maar ‘Kuifje’ was echte business geworden. Hergé werd rijk en hijzelf een wereldster. De beroemdheid bleef echter een blok aan het been, wat het aantal depressies maar deed toenemen. Het meeste werk voor Mannen op de Maan gebeurt dan ook door zijn trouwe tekenaar Bob De Moor. Het eerste deel verschijnt in 1953, het tweede deel in 1954. Daarna besluit hij het geweer van schouder te veranderen.

Van De zaak Zonnebloem [1956] tot twintig jaar later met Kuifje en de Picaro’s [1976], ruiken de strips eerder naar filmscenario’s dan naar het traditionele stripverhaal. Wat de verkoop deed stijgen, maar het werd een gewoonte: het succes hem deed vluchten. Voor de zoveelste maal naar wat hij beschouwt als het meest vredevolle en rustgevende land van Europa, Zwitserland. Het is niet toevallig dat het grootste deel van de actie in De zaak Zonnebloem zich in het land van de koeienbellen afspeelt. Langzaam wordt zichtbaar, ook voor de buitenwereld, dat alle strips samen een autobiografie zijn. Er zou echter nog één album volgen voordat zijn geestelijke toestand een dramatische wending neemt. Welbeschouwd is het een voorbode. In Cokes in Voorraad [1958] spelen alle figuren mee die Haddock het liefst uit de weg gaat. Niet alleen de opdringerige verzekeringsagent Serafijn Lampion, maar ook de ijdele sopraan Bianca Castafiore, het pestkind Abdallah, opperschurk Rastapopoulos, de corrupte generaal Alcazar, de superintrigant Dr. Müller, het gewetenloze politiehoofd Dawson… het lijkt wel een familiereünie.

Klap op de vuurpijl is dat Hergé een kast van een huis koopt, buiten Brussel maar gelegen op de route van menige wandel- en rallyclub. Wat hem in zulke mate ergerde, dat hij die afkeer weergeeft aan het slot van Cokes in voorraad, maar er tot zijn afgrijzen het tegenovergestelde effect mee bereikt. De clubs zagen het als een waardering voor hun interesse, en niet als een hint om uit zijn buurt weg te blijven. Hergé raakte bezeten van de gedachte dat hij noch thuis, noch op het werk veilig was voor opdringerige fans.

Hergé’s privéleven verslechterde. De afkeer voor zijn echtgenote was mede oorzaak van zijn verliefdheid op een nieuwe medewerkster, half zo oud als hij, Fanny Vlamynck. Maar het scoutsgevoel, samen met het katholiek gedachtengoed speelden hem hierbij parten. Verscheurd door schuldgevoelens kreeg Hergé weer last van verblindend witte nachtmerries. Hij consulteerde meerdere artsen, maar geen enkele bood een oplossing. Het leek erop dat Kuifje de enige was die aan dit probleem het hoofd kon bieden. En het probleem raakt opgelost… door Kuifje in Tibet, dat als album verscheen in 1960. Kuifje vertrekt naar Tibet om er zijn oude vriend, slachtoffer van een vliegtuigcrash in het Qingzang Plateau te redden. Iedereen verklaart dat er geen overlevende is, maar Kuifje heeft Chang om hulp horen roepen in zijn hoofd. Uiteindelijk blijkt hij gelijk te hebben en volgt er een happy end. Dit album refereert duidelijk naar de behoefte van Hergé om rust, wat inhoudt een verhaal zonder schurken, vuurwapens of geweld, en in een smetteloos decor.

De rust blijkt echter van korte duur te zijn, zelfs nadat de scheiding is uitgesproken, hij gaat samenwonen met Fanny en trouwt met haar in 1977. De rust in de studio is weergekeerd en de witte nachtmerries zijn verdwenen.

Technisch gezien wordt De Juwelen van Bianca Castafiore [1963] beschouwd als Hergé’s meesterwerk. Dat mag zo zijn, maar nog sterker dan Kuifje in Tibet, zegt De Juwelen van Bianca Castafiore meer over de auteur dan welk album ook. De afkeer voor zijn fans neemt toe en hij trekt zich terug uit het openbare leven. Genoeg gereisd. Hij wilde thuisblijven bij Fanny en de buitenwereld zoveel mogelijk ontwijken. Naar het album toe vertaald: het gehele verhaal speelt zich af binnen het domein van kasteel Molensloot. Er wordt geen stap buiten de poort gezet en Haddock wordt het absolute hoofdpersonage. Opnieuw naar de werkelijkheid: alle voorvallen in het verhaal, op dat van de papegaai na, zijn werkelijk gebeurd. Hergé had zo de pest aan de onbetrouwbare klusjesman, dat hij niet eens de moeite nam zijn naam te veranderen. Meneer Bollemans heet in de Franstalige versie gewoon monsieur Boullu. Aardig weetje: toen de Juwelen uitkwam, kreeg Hergé telefoon van een vrouw uit de buurt die wilde weten hoe ze monsieur Boullu kon bereiken. Hij had een veranda voor haar gemaakt die kort na zijn vertrek was ingestort.

Toen dit album eenmaal was verschenen verklaarde Hergé dat er geen Kuifje meer zou volgen. Dat hield hij vier jaar vol, maar zijn geesteskind achtervolgde hem, wat leidde tot een nieuwe strip die als album verscheen in 1968: Vlucht 714.

Hergé was in topvorm. Artistiek gezien is dit zijn grootste prestatie. Door het gebruik maken van airbrush-technieken geeft Hergé een extra dimensie aan zijn kleurenspectrum en dat vindt zijn oorzaak in de tussenperiode waarin hij, ver van Kuifje, schilderde en zich verdiepte in de beeldende kunst, en bevriend raakte met figuren als Roy Lichtenstein en Andy Warhol, die trouwens een schilderij, annex zeefdruk, van hem zal maken. Bovendien bereikt de filmtechniek bij Hergé een hoogtepunt. Hij maakt meer dan ooit gebruik van de long shot en de close-up, waardoor het verhaal meer vaart krijgt en de karakters meer uitgediept worden. Het is duidelijk dat hij intens aan de strip heeft gewerkt, maar dat vroeg om moeilijkheden. Toen de strip klaar was, bekende hij aan een studiomedewerker, Michael Turner: ‘Ik moet niets meer van Kuifje hebben. Ik kan hem niet meer zíen!’ Toch zal er nog een album verschijnen, haast tien jaar later, Kuifje en de Picaro’s [1976].

Het eerste dat iedereen opviel was Kuifje’s outfit. In plaats van een pofbroek, draagt Kuifje een spijkerbroek. Voor de meerderheid van de fans stortte de wereld in. Hij rijdt bovendien met een brommer en had een Ban de Bom-teken op zijn helm. Kennelijk had Hergé alleen nog maar plezier in zijn werk als hij kon stoeien naar hartenlust en zijn personages vaak belachelijk maken. Zelfs de integere Nestor, van alle zonden vrij, speelt luistervink en zit stiekem aan de fles van kapitein Haddock. Zonnebloem is verstrooider ooit, hij zit met zijn badjas in zijn bad. Al met al is Kuifje en de Picaro’s een mat verhaal en slaat de vonk niet over bij de lezers. Maar ook bij Hergé, geholpen door zijn trouwe secondant Bob De Moor, is dat het geval. Aan het eind van het verhaal zegt Haddock: ‘Nou! Ik zal blij zijn als ik weer thuis zit, op Molensloot.’ De anders zo actieve Kuifje zegt: ‘Ik ook, kapitein.’ Tegen Bob De Moor zegt hij, eenmaal het album in de rekken ligt: ‘J’ai raconté tout.’ Samengevat: in dit laatste [afgewerkte] verhaal heeft het album iets weg van een finale, een laatste reünie, waarin zelfs de belangrijkste nevenfiguren even komen groeten: Alcazar, Serafijn Lampion, Bianca Castafiore, kolonel Sponz. De sterkste scène, waarin het hele geestelijke evolutieproces van Hergé samengebald zit, komt aan het eind. Generaal Alcazar heeft generaal Tapioca van de troon gestoten en de macht overgenomen, maar beiden kunnen niet wennen aan een staatsgreep zonder bloedvergieten.

Alcazar, de winnaar: ‘Geen sprake van fusilleren. Zijn leven wordt gespaard.’ De adjudant van Tapioca, de verliezer: ‘Maar generaal, dat druist tegen alle tradities in. Het volk zou teleurgesteld zijn.’ Tapioca, de verliezer, twijfelt aan de verstandelijk vermogens van Alcazar: ‘De kolonel heeft gelijk, generaal. Wees genadig en schenk mij geen genade! Wilt u mij soms onteren?’ Met het schaamrood op de wangen bekent Alcazar dat hij Kuifje heeft beloofd geen bloed te vergeten. Tapioca: ‘Ik snap ’t al: een idealist hè? Dat soort respecteert niets, helaas. Zelfs de oude tradities niet!’ Alcazar: ‘Ja, ’t is een droeve tijd.’

Toen Kuifje en de Picaro’s uitkwam was Hergé bijna zeventig. Zijn lichaam kon nog jaren mee, maar de wil om door te gaan was verdwenen. Toch zal hij nog een album tekenen. Hergé heeft in 1978 het idee om een strip te maken rond het kunstmilieu met zijn geldbeluste galerijhouders en verzamelaars, die van kunst de kl… kennen. Het verhaal zou een hoogtepunt en slot bereiken in wat totaal nieuw was: hij zou niet winnen maar verliezen. Hij wordt door een malafide kerel in vloeibaar polyester gegoten, zodat hij als kunstwerk voor het nageslacht bewaard blijft. Hergé is echter niet verder gekomen van pagina 42.

In 1980 kreeg hij van zijn artsen te horen dat hij leed aan een bijzondere vorm van leukemie. Zijn toestand ging met horten en stoten achteruit. Op 25 februari 1983 krijgt hij een longontsteking en raakt in coma. Hij werd naar het Brussels academisch ziekenhuis Saint-Luc gebracht, waar hij op 3 maart 1983 om 10 uur ’s avonds overleed. Hij was 75 jaar.

Bob de Moor wilde als eerbetoon het verhaal afwerken, maar hoewel Hergé geen instructies had nagelaten, had hij tien jaar voor zijn dood al gezegd: ‘Als ik er niet meer ben zal Kuifje er ook niet meer zijn. Kuifje is mijn schepping, mijn bloed, zweet en tranen.’ Zijn weduwe, Fanny Vlamynck heeft die wens gerespecteerd en zo is Kuifje overleden op dezelfde dag als Hergé.

* de datum, zoals ook verder, waarop de strip als album verscheen.

** Thompson, Harry; Tintin: Hergé and his Creation. London, 1991; Hodder and Stoughton.

Harry Thompson, Jaap van der Wijk; Hergé, Kuifje: een dubbelbiografie; 1991, Uitgeverij Balans / Kritak.

KUIFJE – Grand Palais, Parijs – te bezoeken tot januari 2017.

00:10 Publié dans art, Bandes dessinées, Belgicana, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris, événement, hergé, tintin, tintinologie, bandes dessinées, 9ème art, ligne claire, belgicana, belgique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 14 mars 2015

Eloge du colonel Olrik

Éloge du colonel Olrik

par Jean-Jacques LANGENDORF

Éloge du colonel Olrik, homme de goût, de savoir et d’action, chef du 13e Bureau pour la sûreté de l’État, directeur des services d’espionnage de l’Empire, conseiller de l’empereur Basam Damdu.

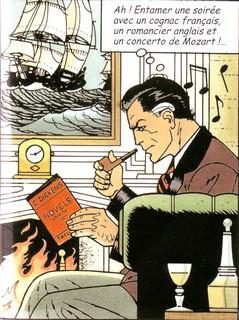

Dès la deuxième image du premier album des aventures de Blake et Mortimer, il s’impose, souverain et élégant. Entouré par un état-major d’hommes jaunes et déférents, issus d’un croisement nippo-himalayen, il inspecte chars lance-flammes et fusées à charges nucléaires dans le grand arsenal de Lhassa. Arrêtons-nous d’abord sur sa capote vert foncé, au col de vison, aux épaulettes discrètes, d’une coupe parfaite, œuvre du premier tailleur de la capitale tibétaine. Examinons ensuite sa toque de fourrure, dont la face supérieure est doublée de satin rouge, marquée de l’étoile dorée. Mais il y a autre chose encore, qui suscite immédiatement sympathie et respect : son visage aux traits fins et aristocratiques, sa lèvre supérieure bordée d’une fine moustache à la Clarke Gable, sa chevelure jais et son haut front d’intellectuel que nous pourrons admirer lorsque il condescendra à enlever son couvre-chef. Revêtu de son uniforme, nous ne nous lasserons jamais de le contempler. Le voilà debout, près des énormes roues d’un bombardier, des jumelles sur sa poitrine, des sangles supportant un ceinturon qui retient un étui à revolver ou, plus exactement, à Browning, à ses pieds un petit bijou de M.G. 42. Cette fois, c’est une casquette bordée de jaune qui remplace la toque de fourrure. Quant aux bandes, également jaunes, du pantalon de cheval gris souris, mais un gris souris tendre, très tendre, qui virerait presque au rose, elles sont l’apanage de l’officier d’état-major de la grande armée impériale. À n’en pas douter, nous avons là un colonel tsariste, style 1904 – 1905, observant la progression des tirailleurs japonais lors de la bataille de Taampin, avec toutefois l’anormale présence de soldats nippo-himalayens derrière lui. Mais aussi un aristocrate, la manière dont il tient son fume-cigarette l’attestant à satiété. Dans toutes les circonstances de la vie d’ailleurs, circonstances qui lui sont souvent contraires, il ne se départit pas de cette correction vestimentaire, qu’il erre dans le désert (culotte de cheval, bottes d’équitation, chemise de coupe coloniale), qu’il vaque à ses affaires dans les souks du Caire (costume blanc, chemise noire, cravate jaune tendre, feutre mou), qu’il enquête sur l’île atlantique de Sao Miguel (complet bleu foncé à fines rayures, chemise assortie, mais d’un bleu plus léger, nœud papillon), qu’il séjourne à Paris pour s’y occuper de questions météorologiques (à nouveau complet bleu mais sans rayures, chemise blanche, noeud papillon bordeau), qu’il inspecte les catacombes de la Ville-Lumière (complet brun, chemise crème, cravate noire pointillée de jaune, feutre beige). Et que dire de sa robe de chambre rouge, à gros pois blancs, revêtue au débotté ? Mais je m’arrête là pour ne pas tomber dans la revue de mode…

Pour mieux saisir le niveau, on serait tenté de dire l’altitude, où se situe cette élégance, et derrière cette élégance, le personnage, il suffit de la comparer à la déliquescence vestimentaire des adversaires hargneux et acharnés du colonel, le professeur Mortimer et le capitaine Blake. Tous deux sont les rois de la confection, du prêt à porter et, certainement, des soldes. Voyez Mortimer qui, sur la quatrième de couverture, adresse un aguichant « hello » à ses lecteurs qu’il tient – fatale erreur – pour des admirateurs. Quelle tenue ! Celle du comptable d’une firme de sous-préfecture importatrice de pneus. La chemise s’affaisse sur une ceinture qui cerne un indécent bedon. La disharmonie entre un veston caca d’oie et un pantalon lie de vin, qui se prolonge par des souliers de souteneur napolitain, constitue une insulte à l’œil. Et quelle est cette manière de faquin de s’adresser à son public, la pipe au bec ? À condition de revêtir l’uniforme, Blake s’en sort mieux, sauf s’il porte ces indécents shorts coloniaux, qui lui descendent jusqu’aux genoux. En tenue civile, cependant, il fleure le sous-officier qui, voulant échapper aux regards de ses supérieurs, se glisse subrepticement vers un lieu mal famé.

Pour mieux saisir le niveau, on serait tenté de dire l’altitude, où se situe cette élégance, et derrière cette élégance, le personnage, il suffit de la comparer à la déliquescence vestimentaire des adversaires hargneux et acharnés du colonel, le professeur Mortimer et le capitaine Blake. Tous deux sont les rois de la confection, du prêt à porter et, certainement, des soldes. Voyez Mortimer qui, sur la quatrième de couverture, adresse un aguichant « hello » à ses lecteurs qu’il tient – fatale erreur – pour des admirateurs. Quelle tenue ! Celle du comptable d’une firme de sous-préfecture importatrice de pneus. La chemise s’affaisse sur une ceinture qui cerne un indécent bedon. La disharmonie entre un veston caca d’oie et un pantalon lie de vin, qui se prolonge par des souliers de souteneur napolitain, constitue une insulte à l’œil. Et quelle est cette manière de faquin de s’adresser à son public, la pipe au bec ? À condition de revêtir l’uniforme, Blake s’en sort mieux, sauf s’il porte ces indécents shorts coloniaux, qui lui descendent jusqu’aux genoux. En tenue civile, cependant, il fleure le sous-officier qui, voulant échapper aux regards de ses supérieurs, se glisse subrepticement vers un lieu mal famé.

Au-delà du vestimentaire, c’est ensuite le courage, la tranquille intrépidité d’Olrik, qui retiennent notre attention. D’emblée, ils s’affirment sous nos yeux, lorsqu’avec l’élégant chasseur « L’Aile Rouge », il poursuit le « Golden Rocket », le laid bombardier dans lequel les Dioscures britanniques s’efforcent de lui échapper. Un vrai pilote, qui court sus à l’ennemi et qui ne craint jamais d’affronter les situations les plus périlleuses. Ainsi, lorsqu’il se fait passer pour un prisonnier anglais échappé afin de pouvoir s’introduire dans la base secrète des Britanniques, qui contrôle le détroit d’Ormuz, dans laquelle il sabotera la station de pompage fournisseuse d’énergie, puis s’enfuyant, dissimulé sous une tenue de scaphandrier, alors que les services de sécurité de la base sont à ses trousses. Il n’a pas son égal pour se glisser là où on l’attend le moins, car son ingéniosité est sans limite et cette ingéniosité quelqu’un qui est revenu à plusieurs reprises de derrière les lignes soviétiques en possède une bonne dose. Pour répondre aux nécessités du moment, pour s’introduire là où il veut s’introduire, il se fera éminent archéologue allemand, spéléologue, chef d’une tribu barbare, agent à bord d’un sous-marin, égoutier, bourgeois cossu, locataire d’un élégant appartement parisien, et j’en passe.

L’étude de ses actes et de ses pensées me permettent de conclure que le personnage est un remarquable stratège. Ce n’est pas pour rien que Basam Damdu, qui connaît les hommes, et mieux encore les généraux – hommes qui se situent nettement au-dessus des hommes – lui confie la conduite des opérations devant permettre de réduire la base secrète, nid redoutable abritant les derniers parangons de la démocratie agonisante, qui plus est parangons agressifs, prêts à se défendre. Et il va s’acquitter de sa tâche d’une main de maître ! D’ailleurs, ayant achevé sa mission de sabotage dans la base, ayant tout risqué (et gagné) avec une admirable détermination, ayant échappé à la mer qui avait menacé de l’engloutir, échoué sur une plage, que je situe sur l’actuelle côte iranienne, entre les bourgades de Gerk et de Serik, vêtu d’un méchant pantalon qui vient à peine de sécher, d’un maillot de corps, digne des vacances payées d’un syndicaliste du Front populaire, il accueille les éléments aéroportés de l’armée nippo-himalayenne. Le général qui les commande l’informe aussitôt de l’estime dans laquelle on le tient, au sommet, et même au sommet du sommet : « Colonel, par ordre spécial de Sa Majesté, toutes les troupes disponibles ont été mises à votre disposition sous votre commandement direct. » Immédiatement, l’interpellé se penche sur la carte, prend ses dispositions tactiques, ordonne l’attaque, écarte les remarques pusillanimes d’un général : « Oh ! Certes, l’opération coûtera du monde, mais l’enjeu en vaut la peine. » Puis il songe à son uniforme, car il ne sait que trop ce qu’il lui doit : « Et maintenant, Messieurs, permettez-moi d’aller revêtir une tenue digne de mon grade ». L’opération échoue, en raison de l’intervention du super-avion Espadon (d’une beauté fulgurante; trop beau pour avoir été conçu par le professeur Mortimer comme on veut nous le faire croire) mis au point par les Britanniques. Mais n’est-ce pas là un épisode qui symbolise le drame de ces généraux aux capacités supérieures, de ces esprits éminemment tactiques et stratégiques qui, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont succombé à la supériorité facile des Alliés, parce que matérielle ?

La base du détroit d’Ormuz ! De ce rocher, jumeau de Gibraltar, situé près du cap Mussendon, situé par 57° de longitude Est et 26° 8 de latitude Nord, si j’en crois la belle carte publiée par le Bombay Marine Office après les expéditions organisées en 1821 et 1825, parlons-en ! Et parlons-en parce qu’il a joué un rôle non négligeable dans mon existence. Lors du périple du début des années 1960 entrepris par Gérard Zimmermann et moi-même à la recherche des vestiges des monuments croisés au Proche-Orient, fatigués de tant d’architecture romane et gothique dans des lieux insolites, un appel s’est fait entendre en nous, germanique dans sa simplicité : Nach Osten ! Nach Osten ! Alors, vers cet Osten nous avons roulés : Ankara, Sivas, Erzerum, Tabriz, Téhéran, puis une inflexion vers le Sud, puis le Sud-Ouest : Persépolis, Isfahan, Schiraz, puis encore un peu plus vers le Sud-Ouest : Bender Bouchir (où Wassmuss assuma les fonctions de consul du Reich avant 1914) en traversant une guerre brutale, d’ailleurs occultée jusqu’à nos jours, dont nous avons à peine pris conscience. Enfin, par des pistes ne méritant pas ce nom, sans cartes, virage en direction du sud-est, vers ce détroit d’Ormuz jacobsien et mythique, dans un paysage affichant effectivement, à peu de choses près, les caractères de celui du Secret de l’Espadon. Mais nous n’atteindrons jamais le lieu magique, l’armée impériale non pas de Basam Damdu mais de S.M.I. le Chah, ayant lancé à nos trousses deux jeeps et une automitrailleuse (l’automitrailleuse du Secret ?) afin de mettre un terme à cette ballade inconsciente dans une région alors aux mains des rebelles tengistanis, ceux-là mêmes soulevés par Wassmuss durant la Première Guerre mondiale.

Le temps allait nous apprendre que nous étions allés chercher bien trop loin ce qui se trouvait à portée de mains. À cette époque-là, un frisson parcourait le dos de tout Suisse lorsqu’on évoquait devant lui les noms de Dailly et de Savatan, les deux forteresses enfouies dans la montagne dont l’artillerie barrait la cluse de Saint-Maurice pour arrêter un ennemi venant aussi bien du Sud que de l’Ouest. On savait qu’elles existaient et qu’elles étaient colossales, des générations s’étant appliquées à creuser et aménager le roc, mais on ne savait rien de plus car tous ceux qui y avaient servi, ou y servaient encore, étaient tenus au secret le plus absolu. Or un jour, la guerre froide devenue paix chaude, un certain nombre d’élus furent autorisés à les visiter. Je découvris alors que c’était là, et pas ailleurs, que se trouvait, reproduite 1 : 1, la base secrète de l’Espadon, avec le dédale de ses couloirs, son funiculaire, la salle des turbines (mêmes couleurs, même pavage du sol), ses monte-charges, ses dortoirs, ses emplacements pour mitrailleuses, sa tourelle abritant des pièces de 15, sa salle de commandement. C’est tout juste si, au détour d’une casemate, on n’apercevait pas les silhouettes sinistres de Blake et de Mortimer. Une différence toutefois : lorsqu’on jette un coup d’œil par un périscope, ce n’est pas la côte d’Oman, les îlots à demi engloutis par une mer de plomb fondu sur laquelle vogue un dhauw que l’on aperçoit, mais des cimes altières empanachées de neige avec, au loin, la surface irisée, piquetée de petites voiles blanches, du Léman.

L’homme d’action et d’aventure n’habite que dans l’action et dans l’aventure. Que lui importe le lieu. Tout lui est bon : la tente du bédouin, l’habitacle d’un char, la chambre d’hôtel, le lupanar, les catacombes, la tranchée, le palais, la chaufferie, la geôle même, lorsque les choses tournent mal, voire la chambre de torture. Pour cette raison, il est impossible de déterminer la nature de l’habitat d’Olrik alors que celui de ses contempteurs n’est, hélas, que trop bien situé, dans la Londres bourgeoise. Tout y est ridicule. Les collections prétentieuses – tête de pharaon, objet mayas, masques africains – puent le faux à plein nez. La cheminée, cerclée de briques, crache des flammes trop puissantes pour être honnêtes. Quant à Mme Benson, la gouvernante, sa simple vue nous ouvre une perspective effrayante sur le quotidien de nos deux pourchasseurs d’Olrik. Je ne connais rien de plus ridicule que l’image où ils apparaissent côte à côte, Blake en robe de chambre et Mortimer dans un pyjama sorti en droite ligne d’une boîte d’épinards à la crème. En contemplant le visage de renard chiffonné de Blake, on comprend pourquoi ce dernier, en dépit d’exploits vrais ou fictifs, n’a jamais dépassé le grade de capitaine. Quant à l’ahurissement facial de Mortimer, un ahurissement permanent, il nous autorise à mettre sérieusement en doute ses capacités scientifiques, bien imprécises d’ailleurs. Ingénieur nucléaire ? Archéologue ? Paléologue ? Constructeur d’avions ? Spécialiste en armements ? De toute manière, un dilettantisme de mauvais aloi. De nouvelles recherches, portant sur leur jeunesse, n’ont fait que confirmer ce climat d’étouffement petit-bourgeois dans lequel se meuvent les deux « héros ». Le père de Mortimer, fonctionnaire colonial à Simla, au pied de l’Himalaya, s’est conduit sa vie durant comme un parfait imbécile, quant à la mère – pas trop mal tournée ma foi ! – elle a tout pour ne pas résister aux tentations du bovarysme. Nous avons évoqué la grotesque vision des Dioscures en pyjama et robe de chambre dans leur home douillet. Mais il y a plus grotesque encore : la première rencontre des deux jouvenceaux sur un marché de Bombay, Mortimer sauvant la vie de Blake en train de se faire étriper par un malabar pundjabi, puis tous deux sauvés à leur tour de l’ire populacière par l’intervention… du mahatma Gandhi… ! Un charmant dieu tutélaire pour présider aux existences doucereuses des futurs professeur et capitaine.

Imaginons, en contrepoint, ce qu’ont été l’enfance et l’adolescence d’Olrik, de vieille noblesse balte. Des heures solitaires sur une falaise de la Baltique, battu par les rafales, des lectures orientées par un oncle qui avait servi dans la Garde prussienne, et qui avait promis qu’il se vengerait un jour de la Révolution et des Spartakistes, du tir sur des bouteilles jetées à la mer, de la chasse, un duel à l’épée à douze ans, pour une broutille, avec un adversaire auquel il sectionna l’oreille. Plus tard, un séjour en Angleterre où il apprit entre autres à fabriquer de la fausse monnaie, un stage dans la Waffen S.S. qui l’initia au drill impitoyable, physique et intellectuel, de Bad Tölz puis un passage dans le commando « Brandenburg » (sabotages et enlèvements derrière les lignes soviétiques), enfin quelques mois dans la Légion étrangère, aussitôt après la guerre, avant qu’un envoyé du Grand Basam Damdu, qui passait par hasard à Sidi Bel-Abbès ne discerne ses mérites et ne l’engage au service de son maître. Puisque j’ai évoqué ses lectures, je vais donc aller jusqu’au bout car, mieux que tout autre chose, elles dessinent la silhouette morale d’un homme de sa trempe : Thucydide, Hobbes, Machiavel, Clausewitz, Rühle von Lilienstern, Lawrence d’Arabie, Colmar von der Goltz, le premier Jünger, Ludendorff, René Quinton pour ne citer que ceux qui en lui ont laissé des traces profondes. Examinons un peu les lectures de Mortimer, en laissant de côté les obligatoires ouvrages et revues scientifiques : les insipides romans de Sarah Summertown, un temps sa maîtresse, Memories of India de Baden-Powell, les idylles de Jane Austen, les poèmes de Pope. En ce qui concerne Blake, même en cherchant longuement, on ne découvrira pas grand’ chose : des règlements de service, Conan Doyle, le Livre de la Jungle (dont la leçon lui apparaîtra toutefois obscure), des guides de voyage, la Campagne de Mésopotamie de Townsend, surtout parce que son père avait été fait prisonnier à Kut al-Amara avec lui, et des recueils de mots croisés. À petits esprits, petites lectures…

Pour ramener les choses au point essentiel disons qu’Olrik qui, tel un nouveau Sisyphe, remet sans cesse l’ouvrage sur le métier, ouvrage ensuite défait par les Dioscures, a atteint les sommets de la solitude tragique, qui est celle de l’aventurier car l’échec constitue la trame, la texture même, de son existence. Les rongeurs, les insectes, viendront un jour à bout du tigre royal, lui infligeront une blessure dont ils se repaîtront ensuite. Blake et Mortimer (petites idées, petit appartement, petites assurances, petites pantoufles, petits idéaux), appartiennent définitivement à cette catégorie. Dans une certaine mesure, alors que le type « Olrik » n’a cessé de se raréfier, les Dioscures scellent le triomphe du type humain qui a fini par dominer en Europe (et ailleurs) tel que, vers 1900, un Constantin Leontjev nous l’a annoncé dans un livre prophétique, L’Européen moyen, idéal et instrument de la destruction universelle : « Tous les auteurs nous présentent l’idéal de l’avenir comme quelque chose qui leur ressemble, c’est-à-dire le bourgeois européen. Quelque chose de moyen : ni un paysan, ni un seigneur, ni un guerrier, ni un prêtre, ni un Breton ou un Basque, ni un Tirolien ou un Tcherkesse, ni un marquis vêtu de velours et coiffé de plumes, ni un trappiste en robe de bure, ni un prélat en brocard… Non ! Ils se contentent tous de leur appartenance au minable type culturel moyen auquel ils sont redevables de leur position dans la société et de leur genre de vie, prétendant au nom du bonheur universel et de leur comportement diriger le monde du haut comme celui du bas.

Apparemment, ces gens ignorent et ne comprennent pas les lois de la beauté car précisément le type moyen est toujours et partout le plus inesthétique, le moins expressif, le moins intense et le moins noble, moins héroïque que des types humains plus complexes et plus extrêmes. »

Nous lisons aussi, à travers ces lignes, qui proclament le triomphe « moral » de Blake et Mortimer, le constat de décès de l’aventurier en général et d’Olrik en particulier.

Jean-Jacques Langendorf

• D’abord mis en ligne sur Le Polémarque, le 3 juin 2011.

Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com

URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=4204

00:06 Publié dans Bandes dessinées | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olrik, jean-jacques langendorf, bandes dessinées, 9ème art, ligne claire, edgar p. jacobs, bandes dessinées belges, belgicana, blake et mortimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 01 avril 2013

Le témoignage du neveu d'Hergé

Le témoignage du neveu d'Hergé

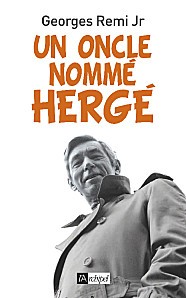

Le témoignage de George Rémi JUNIOR, le neveu d'Hergé, fils de son frère cadet, un militaire haut en couleur, cavalier insigne, auteur d'un manuel du parfait cavalier, est poignant, non seulement parce qu'il nous révèle un Hergé "privé", différent de celui vendu par "Moulinsart", mais aussi parce qu'il révèle bien des aspects d'une Belgique totalement révolue: sévérité de l'enseignement, difficulté pour un jeune original de se faire valoir dans son milieu parental, sauf s'il persévère dans sa volonté d'originalité (comme ce fut le cas...).

Le témoignage de George Rémi JUNIOR, le neveu d'Hergé, fils de son frère cadet, un militaire haut en couleur, cavalier insigne, auteur d'un manuel du parfait cavalier, est poignant, non seulement parce qu'il nous révèle un Hergé "privé", différent de celui vendu par "Moulinsart", mais aussi parce qu'il révèle bien des aspects d'une Belgique totalement révolue: sévérité de l'enseignement, difficulté pour un jeune original de se faire valoir dans son milieu parental, sauf s'il persévère dans sa volonté d'originalité (comme ce fut le cas...).

Sait-on notamment que le père de George Rémi junior avait été chargé d'entraîner les troupes belges à la veille de l'indépendance congolaise? Et qu'il a flanqué des officiers américains et onusiens, manu militari, à la porte de son camp qui devait être rendu aux Congolais au nom des grands principes de la décolonisation?

Le témoignage du fils rebelle, opposé à son père, se mue en une tendresse magnifique quand la mort rôde et va emporter la vie du fringant officier de cavalerie, assagi par l'âge et heureux que son fiston soit devenu un peintre de marines reconnus et apprécié. George Rémi Junior n'est pas tendre pour son oncle, certes, mais il avoue toute de même, à demi mot, qu'il en a fait voir des vertes et des pas mûres au créateur de Tintin.

Mais l'homme qui en prend plein son grade, dans ce témoignagne, n'est pas tant Hergé: c'est plutôt l'héritier du formidable empire hergéen, l'époux de la seconde épouse d'Hergé. George Rémi Junior entre dans de véritables fureurs de Capitaine Haddock quand il évoque cette figure qui, quoi qu'on en pense, gère toute de même bien certains aspects de l'héritage hergéen, avec malheureusement, une propension à froisser cruellement des amis sincères de l'oeuvre de George Rémi Senior comme le sculpteur Aroutcheff, Stéphane Steeman (qui a couché ses griefs sur le papier...), les Amis d'Hergé et leur sympathique revue semestrielle. Dommage et navrant: une gestion collégiale de l'héritage par tous ceux qui ne veulent en rien altérer la ligne claire et surtout le message moral qui se profile derrière le héros de papier aurait été bien plus profitable à tous...

George Rémi Junior rend aussi justice à Germaine Kiekens, la première épouse, l'ancienne secrétaire de l'Abbé Wallez, directeur du quotidien catholique "Le Vingtième Siècle", là tout avait commencé...

(RS)

George Rémi Jr, Un oncle nommé Hergé, Ed. Archipel, Paris, 2013 (Préface de Stéphane Steeman).

00:05 Publié dans art, Bandes dessinées, Belgicana, Biographie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : art, ligne claire, 9ème art, hergé, tintin, tintinophilie, biographie, témoignage, belgicana, belgique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook