samedi, 11 mai 2019

„Die Städte sind weiblich und nur dem Sieger hold.“

„Die Städte sind weiblich und nur dem Sieger hold.“

00:42 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, paris, occupation, france, allemagne, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 septembre 2013

Intellectuels sous l'occupation

INTELLECTUELS SOUS L’OCCUPATION

Pierre Le Vigan

Ex: http://metamag.fr

Le premier mérite de l’auteur, journaliste américain installé de longue date en France, c’est qu’il évite d’aborder une période compliquée avec des idées simples. Peu de périodes furent aussi compliquées que celle de l’Occupation. Alan Riding pose les bonnes questions : « Est-ce que le fait d’avoir travaillé sous l’Occupation était systématiquement une forme de collaboration ? » Des questions cruciales pour les intellectuels et artistes.

Le premier mérite de l’auteur, journaliste américain installé de longue date en France, c’est qu’il évite d’aborder une période compliquée avec des idées simples. Peu de périodes furent aussi compliquées que celle de l’Occupation. Alan Riding pose les bonnes questions : « Est-ce que le fait d’avoir travaillé sous l’Occupation était systématiquement une forme de collaboration ? » Des questions cruciales pour les intellectuels et artistes.

00:05 Publié dans Histoire, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : intellectuels, livre, occupation, occupation allemande, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, france, lettres françaises, littérature française, lettres, littérature, histoire, histoire littéraire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 05 mai 2012

Laurent Ozon: "Nous sommes occupés!"

Laurent Ozon:

"Nous sommes occupés!"

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent ozon, occupation, impérialisme, france, europe, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 10 mai 2010

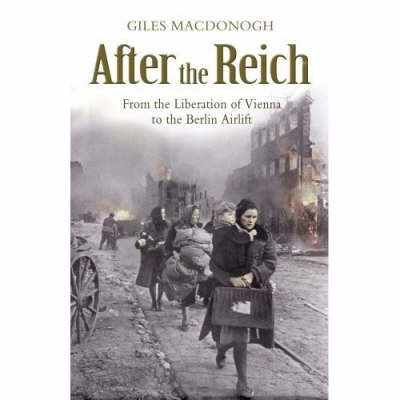

After the Reich...

Ex: http://www.italiasociale.org/

Ex: http://www.italiasociale.org/

After the Reich: The Brutal History of the Allied Occupation

di Giles MacDonogh, edito da Basic Books nel 2007, ristampato nel febbraio 2009, pagine 656, lingua inglese, ISBN: 978-0465003389

Recensione pubblicata nel numero di Primavera 2009 dal “The Journal of Social, Political and Economic Studies”, pagine 95-110.

L’indomani della “Guerra buona”: una revisione. La verità che riaffiora dall’oceano del mito. (1)

di Dwight D. Murphey, già docente di diritto commerciale alla Wichita State University dal 1967 al 2003 (2)

Chi narra con onestà gli eventi umani, odierni o remoti, appartiene ad una stipe tanto rara quanto onorabile. Dovremmo senz’altro elevarli nel pantheon degli dei terreni. Allo stesso modo, indubbiamente, vi dovremmo annoverare anche coloro che, non già per disaffezione verso l’Occidente o gli Stati Uniti o il suo popolo, bensì per sete di verità, portano alla luce gli spaventosi avvenimenti che furono conseguenza della Seconda Guerra mondiale (così come le enormità commesse come parte del modo in cui la guerra fu combattuta contro le popolazioni civili, sebbene questo non sia argomento che vogliamo investigare in questa sede). Quella Guerra gli americani la conoscono come “the good war” (3) e coloro che la combatterono sono noti come “the greatest generation” (4). Ma adesso, lentamente, veniamo colpiti da realtà così banali rispetto alla complessa esistenza umana: tanto vi fu che non era affatto “buono” e, insieme all’abnegazione ed agli intenti elevati, ci furono molta venalità e brutalità. Queste realtà vengono a galla perché esistono degli studiosi che, quantomeno, sono consapevoli che un oceano di propaganda bellica genera un mito che resta per vari decenni, e che hanno una dedizione per la verità che travolge le molte lusinghe di conformità al mito. Questo articolo inizia come una semplice recensione del libro di Giles MacDonogh(5), libro che appartiene per larga parte al genere di trasgressione al mito che ho appena elogiato. Tuttavia, poiché esiste materiale supplementare di grande valore di cui non posso non far parola, l’ho ampliato per comprendervi altre informazioni ed autori, benché esso rimanga soprattutto una recensione di After the Reich. Quello di MacDonogh è un libro sconcertante, al tempo stesso coraggioso e vile, per lo più (ma non del tutto) meritevole del grande elogio che si deve agli studiosi incorruttibili. Come già abbiamo osservato, il pubblico americano ha pensato a lungo allo sforzo bellico alleato nella Seconda Guerra mondiale come ad una “grande crociata” che opponeva il bene e la giustizia al male nazionalsocialista (6). Perfino dopo tutti questi anni è probabile che l’ultima cosa che il pubblico vuole è di apprendere che, sia gli alleati occidentali, che l’Unione Sovietica commisero enormi e indicibili torti durante la guerra e dopo. Sfida questa riluttanza MacDonogh che racconta la “storia brutale” per esteso. Questa propensione è encomiabile per il coraggio intellettuale che dimostra. Alla luce di ciò sconcerta che, nel momento stesso in cui lo fa, maschera la storia, proseguendo in parte, nella sostanza, nell’insabbiamento di pezzi di storia instaurato dall’incombere della propaganda bellica, per quasi due terzi del secolo. Perciò il grande valore del suo libro non è da ricercare nella sua completezza o nella rigorosa imparzialità, bensì nel fatto che fornisce una sorta di passaggio – quasi esauriente – che può avviare dei lettori scrupolosi verso una ulteriore ricerca su un argomento d’immensa importanza. Per questo articolo, sarà intanto significativo iniziare riassumendo la storia narrata da MacDonogh, aggiungendoci parecchio. Soltanto dopo averlo fatto esamineremo quanto MacDonogh occulta. Tutto ciò ci condurrà quindi ad alcune riflessioni conclusive. Nella sua prefazione, MacDonogh dichiara che il suo proposito è di “mostrare come gli alleati vittoriosi trattarono il nemico al momento della pace, in quanto nella maggior parte dei casi non si trattò di criminali che furono stuprati, affamati, torturati o bastonati a morte ma di donne, bambini e vecchi”. Sebbene ciò lasci intendere che il tono del libro è sdegnato, la narrazione è nel complesso informativa piuttosto che polemica. La produzione accademica di MacDonogh comprende vari libri di storia tedesca e francese e delle biografie (oltre a quattro testi sul vino). (7)

Le espulsioni (oggi definite "pulizia etnica").

MacDonogh ci racconta che, al termine della guerra “sedici milioni e mezzo di tedeschi furono cacciati dalle proprie case”. Nove milioni e trecentomila vennero espulsi dalla parte orientale della Germania, diventata Polonia. (Sia il confine orientale che quello occidentale della Polonia furono drasticamente spostati verso ovest per accordo fra gli alleati, con la Polonia che si prendeva una fetta importante della Germania e l’Unione Sovietica che afferrava la Polonia orientale). Gli altri sette milioni e duecentomila furono strappati dalle proprie terre ancestrali dell’Europa Centrale dove vivevano da generazioni. Questa espulsione di massa fu stabilita nell’accordo di Potsdam di metà 1945(8), anche se tale accordo prevedeva esplicitamente che la pulizia etnica avesse luogo “nel modo più umano possibile”. Churchill fu fra quelli che lo sostennero, in quanto avrebbe condotto “ad una pace durevole”. In realtà, questa operazione fu talmente inumana da equivalere ad una delle più grandi atrocità della storia. MacDonogh riferisce che “circa due milioni e duecentocinquantamila persone sarebbero morte durante le espulsioni”. Questa è la stima minima, in un intervallo che va da due milioni e centomila a sei milioni, se prendiamo in considerazione soltanto gli espulsi. Konrad Adenauer, troppo amico dell’occidente, riuscì a dire che fra gli espulsi “sono morti, spacciati, sei milioni di tedeschi”.(9) Vedremo il racconto di MacDonogh della fame e dell’esposizione al freddo estremo cui fu soggetta la popolazione della Germania nel dopoguerra, ed a questo punto vale la pena di menzionare (anche se va al di là dell’argomento espulsioni) ciò che dice lo storico James Bacque (10): “il confronto fra i censimenti ci rivela che fra l’ottobre del 1946 [un anno e mezzo dopo la fine della guerra] e il settembre del 1950 sono scomparse in Germania circa 5 milioni e settecentomila persone”.(11) Ciò che MacDonogh chiama “la più grande tragedia marittima di tutti i tempi” accadde quando la nave Wilhelm Gustloff (12), che trasportava i tedeschi da Danzica nel gennaio del 1945, fu affondata con “oltre 9.000 persone, fra cui molti bambini”. A metà del 1946 “delle foto mostrano alcuni dei 586.000 tedeschi di Boemia pigiati in delle auto come sardine”. In un altro passaggio MacDonogh ci racconta come “i rifugiati erano spesso così ammucchiati da non potersi muovere per defecare e così spuntavano dai veicoli coperti di escrementi. Molti, all’arrivo, erano morti”. [Questo ci richiama alla mente le scene descritte così vivacemente da Solzenicyn nel primo volume di “Arcipelago Gulag” (13)]. In Slesia, “fiumane di civili furono strappati dalle proprie case sotto la minaccia delle armi da fuoco”. Un sacerdote stimò che un quarto della popolazione tedesca di una città della Bassa Slesia si uccise, dato che intere famiglie si suicidarono insieme.

La condizione della popolazione tedesca: fame e freddo estremo.

I tedeschi parlano del 1947 come dell’Hungerjahr, l’ “anno della fame”, ma MacDonogh afferma che “perfino nel 1948 non si era posto rimedio al problema”. La gente mangiò cani, gatti, topi, rane, serpenti, ortica, ghiande, radici dei denti di leone (14) e funghi non ancora maturi in un frenetico tentativo di sopravvivere. Nel 1946 le calorie fornite nella “U.S. Zone” (15) in Germania calarono a 1.313 del 18 marzo dalle già scarse 1.550 precedenti. Victor Gollancz (16), uno scrittore ed editore inglese, ebreo, obiettava “stiamo affamando i tedeschi”.(17) Ciò concorda con la dichiarazione del senatore dell’Indiana Homer Capehart (18) in un discorso al Senato statunitense del 5 febbraio 1946: “Finora, per nove mesi, questa amministrazione ha portato deliberatamente avanti una politica per ridurre le masse alla fame”. (19) MacDonogh ci narra che la Croce Rossa, i Quaccheri, i Mennoniti ed altri volevano far entrare del cibo ma “nell’inverno del 1945 le donazioni furono respinte con la raccomandazione di utilizzarle in altre zone d’Europa straziate dalla guerra”. Nella zona americana (20) di Berlino “la politica statunitense era che nulla dovesse essere distribuito e tutto, al contrario, gettato via. Così le donne tedesche che lavoravano per gli americani erano fantasticamente ben nutrite ma non potevano portar nulla alle proprie famiglie ed ai bambini”. Bacque afferma che “alle agenzie di soccorso straniere fu impedito di inviare cibo dall’estero; i treni coi viveri della Croce Rossa vennero rimandati in Svizzera; a tutti i governi stranieri fu negata l’autorizzazione di mandare alimenti ai civili tedeschi; la produzione di fertilizzanti fu bruscamente ridotta. La flotta da pesca fu tenuta nei porti mentre la gente moriva di fame”. (21) Sotto l’occupazione russa della Prussica orientale, MacDonogh ravvisa “impressionanti analogie” con la “deliberata riduzione alla fame dei kulaki ucraini nei primi anni ‘30” ad opera di Stalin. Come era accaduto in Ucraina “furono riferiti casi di cannibalismo, con la gente che mangiava la carne dei propri figli morti”. La sofferenza per il freddo gelido unita alla fame per creare strazio e un elevato numero di morti. Anche se l’inverno 1945-’46 fu nella norma “la terribile penuria di carbone e di cibo furono sentiti intensamente”. Si abbatterono poi due inverni freddi in maniera anomala , nel 1946-’47 “forse il più freddo a memoria d’uomo” (22) e quello del 1948-’49. Nella sola Berlino si stima siano morte 60.000 persone nei primi dieci mesi dopo la fine della guerra e “l’inverno successivo si calcola ne abbia sterminate altre 12.000”. La gente viveva nelle buche fra le rovine e “alcuni tedeschi –in particolare rifugiati dall’Est- praticamente nudi”. Nel suo libro “Gruesome Harvest: The Allies' Postwar War Against The German People” (23) Ralph Franklin Keeling menziona una affermazione di un “famoso pastore tedesco”: “Migliaia di corpi sono appesi agli alberi nei boschi intorno a Berlino e nessuno si prende la briga di tirarli giù. Migliaia di corpi li portano nel mare l’Oder e l’Elba, non li si nota nemmeno più. Migliaia e migliaia muoiono di fame sulle strade. Bambini vagano da soli per le strade”. (24) Alfred-Maurice de Zayas (25), nel suo “The German Expellees: Victims in War and Peace” (26) raccontava come, in Yugoslavia, il maresciallo Tito usasse i campi come centri di sterminio per far morire di fame i tedeschi.(27)

Stupri di massa, cui si deve aggiungere il “sesso spontaneo” ottenuto dalle donne affamate.

Gli stupri furiosi delle truppe d’invasione russe sono, ovviamente, infami. In Austra, nella zona russa, “lo stupro fece parte della vita quotidiana fino al 1947 e molte donne contrassero delle malattie veneree e non ebbero i mezzi per curarsi”. MacDonogh scrive che “stime prudenziali collocano il numero delle donne violentate a Berlino a 20.000”. Quando gli inglesi arrivarono a Berlino, “gli ufficiali, in seguito, rievocavano la violenta emozione provata nel vedere i laghi della prospera zona occidentale pieni di corpi di donne che si erano suicidate dopo esser state violentate”. L’età delle vittime non faceva alcuna differenza: le donne stuprate avevano da 12 a 75 anni. Fra queste, infermiere e suore (alcune violentate anche cinquanta volte). “I russi erano particolarmente crudeli coi nobili, incendiavano le loro ville e violentavano o ammazzavano gli abitanti”. Benché “la maggior parte degli indesiderati figli dei russi venissero abortiti”, MacDonogh scrive che “si stima che da 150.000 a 200.000 ‘neonati russi’ siano comunque sopravvissuti”. I russi violentavano ovunque andassero, tanto che non furono soltanto le tedesche ad essere stuprate, ma anche donne ungheresi, bulgare, ucraine ed anche jugoslave, sebbene quest’ultime fossero dalla stessa parte. Esisteva una linea di condotta ufficiale contro la violenza carnale, ma era, solitamente, a tal punto ignorata che “fu solo nel 1949 che furono realizzate concrete azioni dissuasive nei confronti dei soldati russi”. Fino ad allora “furono incitati da [Ilya] Ehrenburg (28) e da altri propagandisti sovietici che vedevano lo stupro come espressione dell’odio”. Sebbene vi fosse una “incidenza molto estesa di stupri commessi da soldati americani”, esisteva anche una politica militare coercitiva contro di essi, con “diversi soldati americani giustiziati” per questo. I capi d’imputazione per stupro “salirono costantemente” durante gli ultimi mesi di guerra, ma calarono nettamente in seguito. Ciò che invece continuò fu probabilmente quasi peggiore: lo sfruttamento sessuale di donne affamate le quali vendevano “volontariamente” i propri corpi in cambio di cibo. In “Gruesome Harvest”, Keeling cita da un articolo apparso sul Christian Century (29) del 5 dicembre 1945: “Il comandante della Polizia Militare americana ha dichiarato che la violenza carnale non rappresenta un problema per loro in quanto ‘un po’ di cibo, una barretta di cioccolata o un pezzo di sapone rendono inutile lo stupro’ “. (30) Le dimensioni del fenomeno sono dimostrate dalla cifra che MacDonogh fornisce, di “94.000 Besatzungskinder (31) o ‘bambini dell’occupazione’, stimati, [che] nacquero nella zona americana”. Egli scrive che nel 1945-’46 “molte ragazzine ricorsero alla prostituzione per sopravvivere. Ed anche i ragazzi assolsero lo stesso compito per i soldati alleati”. Keeling, scrivendo nel 1947 per la pubblicazione del proprio libro [in tal modo si spiega l’uso del presente nella frase], diceva che c’era “una impennata di malattie veneree tale da raggiungere proporzioni epidemiche” e proseguiva scrivendo che “una larga parte dell’infezione è stata originata dalle truppe americane di colore che noi abbiamo collocato in gran numero in Germania e fra le quali la percentuale di infezioni veneree è molte volte più alta che non fra le truppe bianche”. Nel luglio del 1946, aggiunge, la percentuale annua per i soldati bianchi ammonta al 19%, per i neri sale al 77,1%. Ripete quindi ciò che noi stiamo qui dimostrando, quando mette in evidenza “lo stretto legame fra il tasso di malattie veneree e la disponibilità di cibo”. (32) Se MacDonogh menziona stupri commessi da soldati britannici, a me è sfuggito. Egli però racconta di violenze carnali di polacchi, francesi, partigiani di Tito e profughi. A Danzica “i polacchi si comportarono tanto duramente quanto i russi. Furono i polacchi a liberare (33) la città di Teschen (34), nel nord [della Cecoslovacchia] il 10 di maggio. Per cinque giorni essi stuprarono, saccheggiarono, incendiarono e uccisero”. Scrive del “comportamento dei soldati francesi a Stoccarda, dove forse 3.700 donne ed otto uomini furono violentati” ed aggiunge che “altre 500 donne [furono] stuprate a Vahingen(35) e riferisce dei “tre giorni di uccisioni, saccheggi, incendi e stupri” avvenuti a Freundenstadt.(36) Sui fuggiaschi dice che “c’erano circa due milioni di prigionieri di guerra e lavoratori coatti provenienti dalla Russia che avevano costituito delle bande che rubavano e violentavano in tutta l’Europa centrale”.

Trattamento dei prigionieri di guerra.

In tutto, ci furono approssimativamente undici milioni di pionieri di guerra tedeschi. Un milione e mezzo non tornarono mai a casa. Qui MacDonogh esprime il proprio giusto sdegno: “Fu scandaloso trattarli con così scarsa cura che un milione e mezzo di loro morirono”. La Croce Rossa non ebbe alcun incontro faccia a faccia con quelli che erano detenuti dai russi, in quanto l’Unione Sovietica non aveva firmato la Convenzione di Ginevra. MacDonogh afferma che i russi non facevano alcuna distinzione fra civili e prigionieri di guerra tedeschi, anche se sappiamo che un rapporto del KGB li selezionava per mandarli a morte o per altri scopi. Alla fine della guerra, i russi ne detenevano da quattro a cinque milioni in Russia (e qui, di nuovo, gli archivi del KGB vale la pena di consultarli, come ha fatto lo storico James Bacque; essi registrano la cifra di 2.389.560 prigionieri). Un gran numero fu detenuto per oltre dieci anni, e furono rimandati in Germania soltanto dopo la la visita di Konrad Adenauer a Mosca nel 1956.(37) Ciononostante, nel 1979 –34 anni dopo la fine della guerra!- “si riteneva ci fossero 72.000 prigionieri ancora in vita, principalmente in Russia”. A Stalingrado furono catturati circa 90.000 soldati tedeschi, ma soltanto 5.000 fecero ritorno a casa. Gli americani fecero una distinzione fra i quattro milioni e duecentomila soldati catturati durante la guerra, cui le Convenzioni de L’Aia e di Ginevra davano diritto alla protezione ed ai mezzi di sussistenza, ed i tre milioni e quattrocentomila catturati in Occidente alla fine della guerra. MacDonogh dice che questi ultimi furono classificati come “Surrendered Enemy Persons" (SEP) o come "Disarmed Enemy Persons" (DEP), (38) cui furono negate le tutele delle due Convenzioni. Non fornisce la cifra totale di quelli che morirono mentre erano in custodia americana, dicendo “non è chiaro quanti soldati tedeschi morirono di fame”. Rivela, comunque, varie situazioni: “I più famigerati campi americani per prigionieri di guerra erano i cosiddetti Rheinwiesenlager”. (39) Qui gli americani, lasciarono che “oltre 40.000 soldati tedeschi morissero di fame abbandonati nei fangosi pantani del Reno”. Scrive che “qualsiasi tentativo della popolazione civile tedesca di dar da mangiare ai prigionieri era punito con la morte”. Sebbene la Croce Rossa fosse autorizzata alle ispezioni, “il filo spinato che circondava i campi dei SEP e dei DEP era impenetrabile”. Altrove, alle “caserme del Genio di Worms c’erano 30-40.000 prigionieri seduti nel cortile, che si spingevano per farsi spazio, senza alcuna protezione dalla pioggia che li gelava”. I prigionieri morivano di fame a Langwasser (40) e nel “famigerato campo” di Zuffenhausen (41) dove “per mesi il pranzo consisté in zuppa di rape, con mezza patata per cena”. Sarebbe un errore ritenere che una carenza mondiale di cibo fosse all’origine dell’impossibilità statunitense di dar da mangiare ai prigionieri. Bacque scrive che “il capitano Lee Berwick del 424° Fanteria, che comandava le sentinelle del campo di Bretzenheim (42), mi disse che ‘il cibo era accatastato tutto intorno alla recinzione del campo’. I prigionieri vedevano le casse impilate ‘alte come case’ ”. (43) Uno dei 19 campi di concentramento americani sul Reno, l’A2 di Remagen in Renania-Palatinato, a fine aprile 1945. Si nota bene l’assenza di baracche o altri ricoveri (che la democrazia non ne conosca l’uso?). Ciò che ci dice MacDonogh sul trattamento dei prigionieri di guerra da parte degli inglesi appare discordante. In Gran Bretagna c’erano 391.880 prigionieri al lavoro nel 1946 ed un totale di 600 campi nel 1948. Egli scrive che “il regime non era così duro e in termini percentuali il numero di uomini che morirono mentre erano in prigionia britannica è sorprendemente basso rispetto a quello degli altri alleati”. Tuttavia altrove racconta come “gli inglesi riuscirono ad eludere [le clausole della Convenzione di Ginevra] che prevedeva di fornire da 2.000 a 3.000 calorie al giorno”, così che “per la maggior parte del tempo il livello scese sotto le 1.500 calorie”. Gli inglesi avevano un campo di prigionia in Belgio che “era noto per essere particolarmente massacrante”. Laggiù “si riferisce che le condizioni dei 130.000 prigionieri non fossero ‘molto meglio di quelle di Belsen’. (44) Quando il campo fu ispezionato nell’aprile del 1947 si trovarono appena quattro lampadine funzionanti; non c’era combustibile, né pagliericci e neppure cibo, a parte la ‘minestra d’acqua’”. Un servizio della Reuters del dicembre 2005 aggiunge una significativa dimensione: “Secondo il Guardian, gli inglesi gestirono un carcere segreto in Germania per due anni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale dove i reclusi, compresi membri del Partito Naz(ionalsocial)ista, furono torturati e fatti morire di fame.(45) Citando dei dossier del Foreign Office, resi pubblici in seguito ad una richiesta ai sensi del Freedom of Information Act (46), il quotidiano scrive che la Gran Bretagna ha detenuto uomini e donne [sic] in una prigione di Bad Nenndorf fino al luglio del 1947. Il giornale riferisce di ‘Minacce di giustiziare i prigionieri, oppure di arrestare, torturare e uccidere le loro mogli e i loro figli erano considerate “del tutto appropriate” in quanto mai furono attuate’”. (47) I francesi pretesero lavoratori tedeschi per ricostruire il paese, ed a questo scopo inglesi ed americani cedettero loro circa un milione di soldati tedeschi. MacDonogh dice che “il loro trattamento fu particolarmente brutale”. Non molto tempo dopo la fine della guerra, secondo la Croce Rossa, 200.000 prigionieri morivano di fame. Siamo informati di un campo “nella Sarthe [dove] i prigionieri dovevano sopravvivere con 900 calorie al giorno”. (48)

Il saccheggio dell’economia tedesca (49).

I capi alleati non erano d’accordo fra loro sul Piano Morghentau (50) per spogliare la Germania del suo patrimonio industriale e trasformarla in un paese agricolo. L’opposizione di alcuni e l’esitazione di altri, tuttavia, non impedì che de facto il piano venisse attuato. Quando la confisca fu conclusa, la Germania era in larga misura priva di mezzi produttivi. MacDonogh afferma che sotto i russi “Berlino perdette circa l’85% della propria capacità industriale”. Da Vienna venne portata via ogni macchina. Dal Danubio fu sottratto il naviglio e “una delle priorità sovietiche fu la confisca di qualsiasi importante opera d’arte trovata nella capitale [Vienna]. Questa fu un’operazione totalmente pianificata”. Però “peggiore del completo trasferimento della base industriale fu il rapimento di uomini e donne per sviluppare l’industria in Unione Sovietica”. Sotto gli americani, lo smantellamento dei siti industriali proseguì finché il generale Lucius Clay (51) non lo fermò un anno dopo la fine della guerra. Fino all’azione di Clay, il Piano Morghentau era incarnato dalla Disposizione n. 6 dell’Ordine 1067 (529 del Joint Chiefs of Staff (53). MacDonogh dice che dove “il furto degli ufficiali americani fu perpetrato su scala massiccia” fu nel “sequestrare scienziati ed impadronirsi di attrezzature scientifiche”. Gli inglesi presero molto per se e passarono altro patrimonio industriale agli “stati clienti” come la Grecia e la Jugoslavia. La famiglia reale britannica ricevette lo yacht di Goering (54) e la zona britannica della Germania fu spogliata degli “stabilimenti che potevano in seguito entrare in competizione con le industrie britanniche”. MacDonogh scrive che “gli inglesi ebbero la propria tipologia di furto organizzato con la [cosiddetta] T-Force, che cercava di racimolare qualsiasi ingegno industriale”. (55) Da parte loro i francesi sostennero “il diritto alla razzia”. “La Francia non esitò ad appropriarsi di un’azienda di clorati a Rheinfelden, una di viscosa a Rottweil, delle miniere Preussag e dei gruppi chimici Rhodia”, e di molto altro ancora. (56) Se il Piano fosse stato realizzato del tutto per un lungo periodo di tempo, gli effetti sarebbero equivalsi ad una calamità. Keeling, in “Gruesome Harvest”, scrive che tentare “la distruzione permanente del cuore industriale tedesco” avrebbe avuto come “conseguenza ineluttabile la morte per fame e malattia di milioni, decine di milioni di tedeschi”. (57)

Il rimpatrio forzato dei russi per Stalin.(58)

Il libro di MacDonogh si limita all’occupazione alleata, però ci sono, naturalmente, molti altri aspetti del dopoguerra che meritano d’esser menzionati, anche se qui ci limiteremo ad uno solo di questi. (Anche MacDonogh ne fornisce alcuni dettagli). Riguarda il rimpatrio alleato in Unione Sovietica dei Russi catturati. Nel suo “The Secret Betrayal” (59) Nikolai Tolstoy racconta come, fra il 1943 ed il 1947, furono “restituiti” un totale di 2.272.000 Russi. I sovietici ne raccolsero altri 2.946.000 in varie parti d’Europa conquistate dall’Armata Rossa. Quelli mandati in Unione Sovietica dalle democrazie occidentali comprendevano migliaia di zaristi (60) emigrati che non avevano mai vissuto sotto il regime sovietico. (61) Tolstoy scrive che, anche se erano in molti quelli che volevano davvero tornare in Russia (mentre molti altri si opponevano disperatamente e ci furono mandati, in effetti, fra le violenze e le grida), tutti, senza distinzione, vennero trattati brutalmente, giustiziati, violentati o resi schiavi. Alcuni dei rimpatriati erano russi che avevano combattuto per la Germania da volontari contro l’Unione Sovietica, comandati dal generale Vlasov.(62) Il Generale Vlasov nel 1943 Alcuni erano Cosacchi, molti dei quali non erano neppure cittadini sovietici. (63) Il violento rimpatrio ebbe inizio nell’agosto 1945. Tolstoy narra come, per obbligarli al trasferimento, siano stati impiegati l’inganno, le bastonate, le baionette e perfino la minaccia di usare un carro lanciafiamme. (64)

La giustizia dei vincitori.

Quando la guerra terminò c’era unanimità fra i capi alleati sul fatto che i capi Naz(ionalsocial)isti fossero messi a morte. Alcuni volevano una esecuzione immediata, altri “una corte marziale straordinaria”. Ci fu un inaspettato vantaggio nell’insistenza degli inglesi a seguire le “formalità legali”, come fu poi deciso. Il risultato fu una serie di processi coi trabocchetti dei normali procedimenti giudiziari, che però furono di fatto una parodia dal punto di vista del “principio della legalità”, mancando sia dello spirito che dei particolari del “giusto processo”. In due capitoli, MacDonogh fornisce un resoconto del principale processo di Norimberga e della serie di processi che si ebbero in seguito, per anni. Fra questi, gli americani celebrarono vari processi a Norimberga, dopo il principale; davanti ai “tribunali per la denazificazione” (65) furono giudicate migliaia di cause; dopo la loro entrata in funzione i tribunali tedeschi continuarono i processi e, naturalmente, sappiamo del processo in Israele e dell’eseczione di Eichmann. (66) Vi sono molti motivi per chiamarla “giustizia dei vincitori”. Perché se fosse stato altrimenti, un tribunale veramente imparziale avrebbe dovuto essere convocato in qualche parte del mondo (ammesso che una cosa simile fosse stata possibile subito dopo una guerra mondiale) ed avrebbe dovuto procedere contro i crimini di guerra commessi da tutte le parti combattenti. Ma ovviamente sappiamo che una forma di giustizia tanto imparziale non era neppure contemplata. Nell’atto d’incriminazione di Norimberga i Naz(ionalsocial)isti erano accusati del massacro del corpo ufficiali polacchi della foresta di Katyn, imputazione che fu discretamente (e con grande disonestà intellettuale e “giudiziaria”) tralasciata nel giudizio finale, dopo che era divenuto chiaro a tutti che erano i sovietici ad aver commesso la strage. (67) Un altro dei molti altri esempi possibili sarebbe quello relativo alle deportazioni Naz(ionalsocial)iste addebitate a Norimberga sia come crimine di guerra che come crimine contro l’umanità. Per converso, nessuno fu mai “assicurato alla giustizia” per l’espulsione alleata dei milioni di tedeschi dalle loro terre ancestrali dell’Europa centrale.

Una fonte che i lettori troveranno istruttiva.

Per la credibilità della fonte, il resoconto dell’ex-maggiore dell’aeronautica militare statunitense Arthur D. Jacobs nel suo libro “The Prison Called Hohenasperg” (68) sarà utile ai lettori quanto lo è assimilare (e valutare) le informazioni contenute nel libro di MacDonogh e quelle degli altri autori cui abbiamo qui rinviato. E’ prezioso sia come storia della brutalità che della compassione americane. Jacobs prestò servizio in aeronautica per ventidue anni, si congedò nel 1973 ed in seguito insegnò alla Arizona State University per altri vent’anni. (69) Il libro racconta la sua storia personale: i suoi genitori, tedeschi, emigrarono negli Stati Uniti nel 1928 e nel 1929. Ebbero due figli, nati a Brooklyn (perciò cittadini statunitensi) e uno di loro era Arthur Jacobs. I ragazzi vissero i loro primi anni a Brooklyn, dove frequentarono la scuola elementare. La famiglia fu presa e trattenuta ad Ellis Island (70) verso la fine della guerra e fu quindi detenuta per sette mesi nel campo d’internamento di Crystal City, in Texas (71), dove fu trattata bene. Poi furono “rimpatriati volontariamente” in Germania (dopo esser stati minacciati di deportazione) nell’ottobre del 1945, vari mesi dopo la resa tedesca. Quando arrivarono in Germania la madre di Jacobs fu inviata in un campo, il padre ed i due figli in un altro. Questi ultimi raggiunsero un campo d’internamento a Hohenasperg (72), dopo un viaggio di 92 ore rinchiusi in un carro merci con un freddo glaciale, insieme a donne e bambini e, soprattutto, a pane e acqua e “senza calore, senza coperte e senza gabinetti a parte un fetido bugliolo all’aperto”. Jacobs stesso aveva dodici anni e compì il tredicesimo nella settimana in cui era a Hohenasperg, prima di essere mandato in un altro campo a Ludwigsburg. (73) Nel carcere di Hohenasperg fu sottoposto ad una severa disciplina come un qualunque prigioniero e le guardie lo minacciarono ripetutamente di impiccarlo se avesse disobbedito. Il campo di Ludwigsburg in effetti era un centro di detenzione in attesa del rilascio. E’ istruttivo quanto Jacobs ci racconta della misera dieta: “A colazione ci davano un bicchiere di latte ‘grigio’ e una fetta di pane scuro. A mezzogiorno non c’era pasto”. A cena “ognuno riceveva una scodella di minestra…, per lo più acqua aromatizzata col dado. Nessuna seconda porzione. Sentivo sempre i morsi della fame”. Mentre erano internati a Ludwigsburg, lui ed i suoi fratelli erano costretti a guardare dei film sui “campi di sterminio” (74) tedeschi. La madre, il padre ed i fratelli furono rilasciati dai rispettivi campi a metà marzo del 1946 ed andarono a vivere coi nonni di Jacobs nella zona sotto controllo britannico. Non erano i benvenuti fra i tedeschi che incontravano, in quanto “eravamo altre quattro bocche da sfamare”. Jacobs vide che “la Germania era logorata dalla guerra e affamata”. Fu aiutato da un soldato americano che gli trovò un lavoro al “Graves Registration” (75). Perse il lavoro quando quel soldato fu trasferito ed iniziò una lotta per “vivere nel periodo in cui si moriva di fame, l’inverno del 1946-1947”. Dopo molto girare, ebbe un altro lavoro con l’Esercito americano, stavolta nella flotta militare. A lui si interessò una donna americana che conosceva una coppia in una fattoria del Kansas sud-occidentale che li avrebbe condotti in America a vivere con loro. Pertanto, Jacobs e suo fratello partirono per gli Stati Uniti nell’ottobre del 1947. Erano stati in Germania per 21 mesi. Trascorsero undici anni prima che Jacobs potesse rivedere i genitori. Tirò avanti e, come abbiamo detto, riuscì a diventare ufficiale di carriera nell’aeronautica militare statunitense. Dopo aver conseguito l’MBA (76) all’Università Statale dell’Arizona, divenne ingegnere industriale e più tardi docente della stessa Università.

Se MacDonogh ha scritto tutto ciò che abbiamo riferito (ed altro ancora) del suo libro, come si può sostenere che egli prosegue in modo significativo nell’occultamento di tali orrori, un occultamento che dal 1945 li ha consegnati al dimenticatoio? Questa domanda ci conduce ai difetti del libro, che sono di una natura tale da dare ai lettori una comprensione ridotta delle dimensioni delle atrocità e dei loro responsabili. Ciò che passa di più il segno è il trattamento che MacDonogh riserva al lavoro dello storico canadese James Bacque, autore di “Other Losses” (77) e “Crimes and Mercies”. Quando rimanda al primo di questi libri, dice che Bacque “asseriva che i francesi e gli americani avessero ucciso un milione di prigionieri di guerra”, una affermazione che “fu definita un lavoro di ‘mostruosa speculazione’ e fu rigettata da uno storico americano come una ‘tesi assurda’”. Secondo MacDonogh “da allora è stato provato che Bacque fraintese, nei documenti alleati, le parole ‘other losses’ e ne intese avessero il significato di ‘deaths’”. (78) Perciò parla di “falsa pista di Bacque”. Egli respinge tanto decisamente la tesi di Bacque che nella pagina sulle ulteriori letture consigliate, alla fine del libro, MacDonogh apparentemente si scorda del tutto di Bacque, dicendo che “sul trattamento dei prigionieri di guerra non esiste niente in inglese e il principale esperto americano –Arthur L. Smith- pubblica in tedesco”. (79) Pensavo fosse giusto chiedere a Bacque cosa rispondeva al rigetto di MacDonogh. Bacque mi ha risposto che “la speculazione sulle parole rappresenta bene i miei critici, perché loro non sono stati in tutti i maggiori archivi e non hanno intervistato le migliaia di sopravvissuti che hanno scritto ai giornali, ai giornalisti televisivi e ad altri scrittori sulle loro esperienze vicine alla morte nei campi degli americani, dei francesi e dei russi”. Lungi dall’ammettere di aver mal interpretato la categoria delle “other losses”, Bacque afferma che “il significato del termine mi fu chiarito dal colonnello Philip S. Lauben, dell’esercito degli Stati Uniti, responsabile dei movimenti dei prigionieri per lo SHAEF nel 1945. (80) Ho l’intervista su nastro e la firma di Lauben su una lettera di conferma. Lauben non ha mai negato ciò che mi riferì”. In seguito Lauben dichiarò alla BBC che “si era sbagliato”, però la probabilità di un errore è esile dal momento che era l’ufficiale responsabile fin dall’inizio e vide sia i campi che i documenti. La differenza fra il trattamento che riservano MacDonogh e Bacque alla questione dei prigionieri di guerra tedeschi in mani americane è solo apparente, non appena si confronta l’interesse che ognuno riserva alla limitazione del cibo. MacDonogh riferisce in un passaggio che “qualsiasi tentativo della popolazione civile tedesca di dar da mangiare ai prigionieri era punito con la morte”. Ciò è sbalorditivo di per se e certamente non ha bisogno di spiegazioni. Bacque ci racconta parecchio di più: “Il generale Eisenhower inviò un ‘corriere urgente’ per tutta la vasta area ai suoi ordini dichiarando che per i civili tedeschi era un reato punibile con la morte dar da mangiare ai prigionieri. Ed era un reato da pena di morte anche accumulare del cibo in qualche luogo per portarlo ai prigionieri”. Scrive che “l’ordine fu inviato in Germania ai governi provinciali, con l’ordine di trasmetterlo immediatamente alle amministrazioni locali. Copie dell’ordine sono state recentemente scoperte in vari villaggi nei pressi del Reno”. (81) Alle pagine 42-43 di “Crimes and Mercies” Bacque pubblica una copia in tedesco e in inglese di una lettera datata 9 maggio 1945, in cui viene notificata tale proibizione agli ufficiali del distretto. Bacque fornisce prove come quella del professor Martin Brech di Mahopac, all’estrema periferia di New York, che fu guardiano del campo americano di Aldernach in Germania (82). Brech racconta che “passò alcune fette di pane attraverso il filo spinato, ma l’ufficiale suo superiore gli disse ‘Non dargli da mangiare. La nostra politica è che questi uomini non mangino’”. “Dopo, la notte, Brech portò di nascosto un altro po’ di cibo nel campo e l’ufficiale gli disse ‘Se lo fai ancora, ti faccio fucilare’”. Così troviamo in Bacque una descrizione più nitida e una maggiore attribuzione di responsabilità che non in MacDonogh. Alla luce dell’enorme quantità di dettagli forniti dal libro di MacDonogh, ciò sarebbe perdonabile se non fosse per il suo tentativo di cancellare il lavoro di uno studioso di grande importanza che ha analizzato l’argomento in maniera esauriente. Una soppressione del genere riduce la comprensione del lettore di altri importanti argomenti che MacDonogh tratta con tale brevità che il lettore può a stento farsi un’idea completa. Per esempio, MacDonogh racconta di come, durante l’esecuzione di Joachim von Ribbentrop a Norimberga (83) “il boia pasticciò l’esecuzione e la corda strangolò l’ex-ministro degli esteri per venti lunghi venti minuti prima che spirasse”. Nel suo libro “Nuremberg: The Last Battle” (84), lo storico David Irving racconta parecchio di più, compreso il fatto che la forca era stata progettata in modo da permettere alla botola di ruotare all’indietro e spezzare “qualsiasi osso” dei visi di Keitel, Jodl e Frick. Dice ancora che il corpo di Goering (dopo che si era suicidato assumendo del veleno) “fu trascinato nella stanza dell’esecuzione [dove] i medici militari [fecero] frenetici tentativi di rianimarlo perché lo si potesse impiccare”. Ci sono un gran numero di punti in cui MacDonogh dice la metà di qualcosa d’importante, solo per lasciare l’argomento incompleto. Abbiamo già rilevato il suo accenno ai “30-40.000 prigionieri seduti nel cortile [alle caserme del Genio di Worms], che si spingevano per farsi spazio, senza alcuna protezione dalla pioggia che li gelava”. Ci lascia solo indovinare le conseguenze del congelamento. In un altro punto, riferisce che “gli americani mantennero in piedi campi per oltre un milione e mezzo di Naz(ionalsocialisti)isti o membri della SS”. Questa è la sua unica menzione in merito a questi campi, che si può supporre fossero perfino maggiormente punitivi degli altri. MacDonogh era troppo oberato da altri dettagli per proseguire ulteriormente su tale argomento? Non è che si astiene deliberatamente dall’esplorare certe cose? O forse l’omissione è dovuta a come i dettagli venivano fuori, frammentari come la scarica di un fucile a pallettoni? Al lettore occorrerà valutare fino a che punto “After the Reich” sia il lavoro di uno studioso eminente oppure un racconto di narrativa popolare. (85) Il libro di MacDonogh annovera molte pagine di note finali e cita un gran numero di fonti. Di rado si esprime criticamente su una data fonte. Ma nella maggior parte dei casi accoglie qualsiasi cosa una certa fonte abbia da dire. Al libro avrebbe giovato molto un saggio bibliografico in cui l’autore valutasse le fonti principali, condividendo col lettore una analisi accurata della base probatoria per la sua narrazione. Un esempio in cui è essenziale una valutazione critica è nel suo rimando a quel che ha da dire Ilse Koch (86) sui “paralumi e i trofei realizzati con pelle e organi umani”: MacDonogh dice che lo psicologo Saul Padover afferma gli sono stati mostrati. (87) Vorremmo sapere cosa concluderebbe MacDonogh se dovesse valutare la contro-prova che proclama la collezione di paralumi una “leggenda”. Altrettanto dicasi per le molte citazioni di MacDonogh del libro di Raul Hilberg “The Destruction of the European Jews”. (88) Esiste una vasta letteratura accademica che contesta ogni aspetto dell’“Olocausto”. (89) Leggendo MacDonogh non si verrebbe mai a sapere che esiste quella letteratura, o perché lui non la conosce oppure perché trova più prudente, come molti fanno, non menzionarla. Nonostante le sue limitazioni, “After the Reich” realizza molto, laddove fornisce un ulteriore collegamento nella catena delle rivelazioni che, nel tempo, consentono ai lettori scrupolosi una comprensione più completa della storia moderna. Il fatto che, all’epoca dei fatti e per così tanti decenni successivi, mostruosità della più grande importanza siano state lavate via dalla propaganda suggerisce che vi siano delle implicazioni molto al di là degli eventi stessi. Il primo ministro britannico Benjamin Disraeli (90) osservava che “tutti i grandi eventi sono stati distorti, la maggior parte delle cause importanti occultate” e proseguiva dicendo che “Se la storia d’Inghilterra sarà mai scritta da qualcuno che abbia consapevolezza e coraggio, il mondo ne rimarrà sbalordito”(91). Le implicazioni suggeriscono domande profonde di cui sarebbe negligenza non far menzione: Com’è che una certa versione della realtà può, su così tante materie, avere un dominio quasi totale, mentre le voci di milioni di persone e di un buon numero di studiosi seri vengono emarginate nel nulla? (Fortunatamente, per quanto interessa il lavoro di Bacque, esso è reperibile in dodici lingue e in tredici paesi, sebbene a lungo non sia stato disponibile negli Stati Uniti). Sappiamo davvero la verità su molte cose? Oppure sono innumerevoli gli argomenti celati in un miasma di omissioni e travisamenti? Dove sono i nostri storici accademici? Alla maggior parte di loro piace fornirci miti gradevoli, che è ciò che ci aspetta da loro, e per questo essi sono ricompensati con medaglie, premi e vendite elevate dei loro libri. Quanto è pervasiva una viltà che pone pressoché tutto avanti alla ricerca della verità? Al genere umano importa davvero profondamente della verità? Fino a che punto una società o un’epoca sono “democratiche” se le menti dei propri cittadini sono piene di fantasmi, cosicché la maggior parte dei loro giudizi sono o sciocchi o manovrati? E fino a che punto sono “democratiche” se quei cittadini non hanno neppure voce in capitolo nelle decisioni della più grave importanza? (92) E’ significativo ciò che scrive Keeling: “nella storia moderna nessun popolo di nessuna nazione, noi compresi, ha mai avuto una voce rilevante nel prendere le grandi decisioni, e sull’andare in guerra, e sul comporre gli accordi di pace”(93).

Traduzione a cura di Fabrizio Rinaldini.

Sull'argomento della "liberazione" tedesca ricordo questi testi fondamentali:

- Hans Deichelmann "Ho visto morire Königsberg. 1945-1948: memorie di un medico tedesco" Edizioni Mursia, 2010

- Gianantonio Valli, "Il prezzo della disfatta. Massacri e saccheggi nell'Europa 'liberata' ", Effepi, Genova 2008

- Ernesto Zucconi "Il rovescio della medaglia. I crimini dei vincitori" Novantico, Pinerolo, 2004

- John Sack "Occhio per occhio" Baldini e Castoldi, Milano, 1995

- Marco Picone Chiodo "E malediranno l'ora in cui partorirono. L'odissea tedesca tra il 1944 e il 1949" Mursia, Milano, 1988

- James Bacque "Gli altri lager I prigionieri tedeschi nei campi alleati in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale" Mursia, Milano 1993

- James Bacque Crimes and Mercies: The Fate Of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950, Little Brown & Company, Boston, 2003

- Sito dello storico http://www.jamesbacque.com/

- Opere a carattere storico (Deutsche als Opfer/I tedeschi come vittime) del pittore Smagon http://www.art-smagon.com/

- David Irving "Il piano Morgenthau. 19944-45 un genocidio mancato" Settimo Sigillo, Roma 2003

- J. Robert Lilly "Stupri di guerra – Le violenze commesse dai soldati americani in Gran Bretagna, Francia e Germania 1942-1945" Mursia, Milano, 2004.

__________________________________

1 (NdT) Link alla recensione: http://www.gnosticliberationfront.com/book_review_article.htm

2 (NdT) Per maggiori informazioni sul professor Dwight D. Murphey, autore della recensione, vedi:

http://www.dwightmurphey-collectedwritings.info/InfoReDDM.htm

3 (NdT) “La Guerra Buona”. Col libro "The Good War: An Oral History of World War Two" lo scrittore ed attore ebreo americano Louis "Studs" Terkel (1912 – 2008) ha vinto il Premio Pulitzer nel 1985.

4 (NdT) “La generazione più grande”.

5 (NdT) Per maggiori informazioni sull’autore di “After the Reich”, Giles MacDonogh, vedi:

http://www.macdonogh.co.uk/experience.htm

6 (NdT) “Nazi” nell’originale. Il traduttore – per principio - non usa la parola “nazista”.

7 (NdT) Vedi: http://www.macdonogh.co.uk/experience-books.htm...

8 (NdT) L'accordo (Potsdam Agreement) fra Gran Bretagna, Stati Uniti ed Unione Sovietica fu stipulato durante la Conferenza di Potsdam del 17 luglio-2 agosto 1945 e fu firmato dai "soliti" Winston Churchill, Harry Truman e Josef Stalin. Chi lo desidera può consultare il bestiale diktat in lingua inglese al sito: http://www.pbs.org/wgbh/amex/truman/psources/ps_potsdam.h...

9 Adenauer è citato in James Bacque, "Crimes and Mercies: The Fate of German Civilians Under Allied Occupation, 1944-1950" (Boston, Little, Brown and Company (Canada) Limited, 1997), pag. 119. I lettori possono consultare anche Theodore Schieder (a cura di), "The Expulsion of the German Population from the Territories East of the Oder-Neisse-Line" (Bonn, Ministero Federale degli Espulsi, Rifugiati e Vittime di Guerra

00:11 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hisoire, allemagne, seconde guerre mondaile, deuxième guerre mondiale, occupation, occupation alliée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 07 novembre 2009

L.-F. Céline et Jacques Doriot

L.-F. Céline et Jacques Doriot

Textes parus dans "Le Bulletin célinien", n°297, mai 2008

Durant l’Occupation, deux grands partis étaient en concurrence : le PPF de Jacques Doriot et le RNP de Marcel Déat. Les collaborationnistes, eux, se partageaient tout naturellement en deux camps : ainsi, au sein de la rédaction de l’hebdomadaire Je suis partout, Lucien Rebatet était un partisan de Déat alors que Pierre-Antoine Cousteau, lui, soutenait Doriot. La parution d’une monographie consacrée au chef du PPF nous donne l’occasion de revenir sur les relations entre lui et Céline.

Une chose est certaine : même s’il lui reconnaissait du talent, Céline estimait Marcel Déat suspect en raison de ses anciennes fréquentations maçonniques et de ses liens étroits avec le parlementarisme de la IIIe République.

Ainsi, dans sa correspondance à Lucien Combelle, Céline n’a que sarcasmes pour le chef du Rassemblement National Populaire ¹. Avant-guerre, Céline ne réservait d’ailleurs pas un sort plus enviable à Doriot, le raillant comme tous ceux (La Rocque, Maurras,…) qu’il qualifiait ironiquement de « redresseurs nationaux » ou de « simples divertisseurs » : « Alors avec quoi il va l’abattre Hitler, Doriot ? (…) Il veut écraser Staline en même temps ? Brave petit gars ! Pourquoi pas ? D’une pierre deux coups !... (…) Nous sommes en pleine loufoquerie » ². Céline, chantre d’une alliance continentale censée prévenir une guerre fratricide, voyait naturellement d’un mauvais œil les menées qu’il estimait bellicistes.

Mais, sous l’Occupation, son appréciation de Doriot évolue, celui-ci ayant adopté le tournant radical que l’on sait après la rupture du pacte germano-soviétique. Le chef du PPF lui-même s’engage en septembre 1941 dans la Légion des Volontaires Français contre le bolchevisme qui vient de se créer. Dans un entretien que Céline accorde peu de temps après à l’hebdomadaire doriotiste L’Émancipation nationale, il déclare : « Doriot s’est comporté comme il a toujours fait. C’est un homme. Eh oui, il n’y a rien à dire. Il faut travailler, militer avec Doriot. (…) Chacun de notre côté, il faut accomplir ce que nous pourrons. Cette légion si calomniée, si critiquée, c’est la preuve de la vie. J’aurais aimé partir avec Doriot là-bas, mais je suis plutôt un homme de mer, un Breton. Ça m’aurait plu d’aller sur un bateau, m’expliquer avec les Russes. » ³. Pour les besoins de sa défense, Céline démentira après-guerre avoir tenu ces propos. Mais, dans une lettre adressée au même moment à Karen Marie Jensen, il écrivait : « J’irai peut-être tout de même en Russie pour finir. Si les choses deviennent trop graves, il faudra bien que tout le monde participe – ce sera question de vie ou de mort – si cela est vivre ce que nous vivons ! 4 »

Quelques mois plus tard, le dimanche 1er février 1942, a lieu au Vélodrome d’Hiver un meeting organisé par la LFV sous la présidence de Déat avec Doriot comme invité vedette. Céline y assiste en compagnie de Lucette Destouches. Une photographie en atteste, légendée de la sorte dans L’Émancipation nationale : « Le grand écrivain Louis-Ferdinand Céline a assisté à la réunion du Vél’d’Hiv’. Le voici suivant avec attention l’exposé de Jacques Doriot, “Ce que j’ai vu en U.R.S.S.“ » 5 .

Alors que Doriot a regagné le front de l’Est, Céline lui adresse une lettre qui sera publiée dans le mensuel de doctrine et de documentation du PPF, les Cahiers de l’émancipation nationale. Céline y préconise notamment l’instauration d’un parti unique, « L’Aryen Socialiste Français, avec Commissaires du Peuple, très délicats sur la doctrine, idoines et armés » 6. Un passage vilipendant l’Église ayant été caviardé, il critiquera vivement « Doriot, formel et devant témoins, [qui avait juré] de tout imprimer » 7. On observera que, durant toute l’Occupation, aucune lettre de Céline n’est publié dans L’Œuvre, le quotidien de Marcel Déat.

Après une permission, Doriot rejoint à nouveau le Front de l’Est en mars 1943. Occasion pour son journal Le Cri du peuple de solliciter, durant une quinzaine de jours, les réactions de personnalités, dont Céline qui, laconique, aurait déclaré : « Je n’ai pas changé d’opinion depuis août [en fait, septembre] 1941, lorsque Doriot est parti pour la première fois » 8.

Comme on le sait, toutes les lettres que Céline adressa aux journaux de l’occupation n’ont pas été publiées. Un exemple fameux : la lettre sur la France du nord et du sud adressée de Bretagne à Je suis partout (juin 1942). Jugée impubliable par la rédaction, elle fut conservée par le secrétaire de rédaction, Henri Poulain, pour n’être exhumée qu’un demi-siècle plus tard 9.

Apparemment, une autre lettre – adressée en août 1943 à Jacques Doriot – aurait subi le même sort car elle mettait en cause des cadres du PPF. Elle n’était d’ailleurs peut-être pas destinée à la publication, celle-là, encore que Céline l’aurait remise personnellement à Doriot. Voici ce qu’en écrit Victor Barthélemy, secrétaire général du parti et familier des réunions dominicales à Montmartre : « Un dimanche de septembre [1943], je profitai de l’occasion pour dire deux mots à Céline à propos d’une lettre qu’il avait adressée, ou plutôt portée lui-même à Doriot, après l’affaire Fossati [NDLR : cadre du PPF exclu pour avoir entamé, sans l’aval de Doriot, des négociations avec le RNP en vue de la création d’un parti unique]. Céline affirmait qu’il n’était pas étonnant que Fossati « fût un traître », car avec ce nom en i et son origine « maltaise » c’était couru d’avance… D’ailleurs il était urgent que Doriot se débarrasse de ces Méditerranéens douteux (toujours les noms en i ou en o) tels que Sabiani, Canobbio, etc., et aussi de ce Barthélemy, dont le patronyme commençant par « Bar » pouvait à bon droit laisser supposer des origines juives. (À l’époque, on prétendait volontiers que les préfixes Ben, Bar, Ber pouvaient constituer présomption d’origines juives.) Cette lettre, Doriot me l’avait fait lire, en riant à gorge déployée : “Ce Ferdinand, il est impayable !”, avait lancé Doriot. J’en étais, pour ma part, un peu irrité, et bien décidé à dire à Ferdinand ce que j’en pensais. Il prit lui aussi la chose en riant et l’affaire fut « noyée » comme il convenait » 10. Maurice-Ivan Sicard, autre cadre du PPF, écrira, de son côté, que « les lettres que [leur] envoyait Céline étaient délirantes, difficilement publiables » 11.

Plus tard, lorsque les jeux seront faits, Céline daubera sur le jusqu’au-boutisme des ultras et fera, dans D’un château l’autre, un portrait sans complaisance des rescapés de la collaboration échoués dans le Bade-Wurtemberg. Quand on lui reprochera d’avoir fréquenté Doriot à plusieurs reprises, il écrira : « Il n’était point bête et mon métier de médecin et de romancier est de connaître tout le monde » 12. Manière de dire que seule sa curiosité était coupable…

Marc LAUDELOUT

Notes

1. « 43 lettres à Lucien Combelle (1938-1959) » in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, pp. 68-156. Relevons que ce sentiment n’était pas réciproque :

« Céline, cette source vivante du verbe, qui, après des livres prophétiques et macabres, rabelaisiens et pessimistes, avait publié Les Beaux draps, ceux-là mêmes que les bien-pensants vichyssois n’auraient pas voulu qu’on lave à la fontaine, et que, justement, il fallait blanchir avant de refaire le lit de la France » (Marcel Déat, Mémoires politiques, Denoël, 1989, p. 774). Voir aussi cette relation d’un dîner chez le docteur Auguste Bécart, ami doriotiste de Céline : « On arrive ainsi à 8 h moins le quart. Lecourt et le Dr Bécart viennent nous prendre. Nous dînons chez celui-ci avec Céline, etc. Très intéressant. Pluie de vérités truculentes sur tout le monde. Attaques raciales contre Laval “nègre et juif”, etc. Au demeurant très sympathique. » (« Journal de guerre de Marcel Déat », note du 23 décembre 1942, Archives nationales. Extrait cité par Philippe Alméras in Les idées de Céline, Berg International, coll. « Pensée Politique et Sciences Sociales », 1992, p. 172.)

2. L’École des cadavres, Denoël, 1938, p. 257. Doriot est également évoqué pages 84 et 174. Voir aussi Bagatelles pour un massacre, Denoël, 1937, p. 310.

3. Lettre inédite à Karen Marie Jensen, 8 décembre [1941], citée par François Gibault in Céline. Délires et persécutions (1932-1944), Mercure de France, 1985, p. 288.

4. Ivan-M. Sicard, « Entretien avec Céline. Ce que l’auteur du Voyage au bout de la nuit “pense de tout ça...” », L’Émancipation nationale, 21 novembre 1943. Repris dans Cahiers Céline 7 (« Céline et l’actualité, 1933-1961 »), Gallimard, 1986, pp. 128-136.

5. Albert Laurence, « Le Meeting », L’Émancipation nationale, 7 février 1942.

6. « Lettre à Jacques Doriot », Cahiers de l’Émancipation nationale, mars 1942, repris dans Cahiers Céline 7, op. cit., pp. 155-161.

7. Lettre à Lucien Combelle, 17 mars [1942] in L’Année Céline 1995, op. cit., p. 117.

8. « Le Départ de Doriot, Céline a dit... », Le Cri du peuple de Paris, 31 mars 1943, repris dans Cahiers Céline 7, op. cit., p. 185.

9. Louis-Ferdinand Céline, Lettres des années noires, Berg International, coll. « Faits et Représentations », 1994, pp. 29-35.

10. Victor Barthélemy, Du communisme au fascisme. L’histoire d’un engagement politique, Albin Michel, 1978, pp. 365-366.

11. Saint-Paulien, Histoire de la collaboration, L’Esprit nouveau, 1964, p. 257.

12. Lettre à Thorvald Mikkelsen, 2 juillet 1946 in Louis-Ferdinand Céline, Lettres de prison à Lucette Destouches et à Maître Mikkelsen, Gallimard, 1998, p. 257.

Jacques Doriot

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Deux ans plus tard, il fonde le Parti populaire français (PPF), qui n’est pas encore un parti fasciste au sens strict du terme, mais qui le deviendra pendant l’Occupation. Rallié prudemment à la Collaboration tant qu’a subsisté l’hypothèque du pacte germano-soviétique, Doriot ne brûlera vraiment ses vaisseaux qu’en juin 1941, lorsque les divisions allemandes se lanceront à l’assaut de l’URSS. Il réclame alors la création d’une Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF) et, de tous les dirigeants des grands partis collaborationnistes, il sera le seul à combattre sur le front de l’Est, à plusieurs reprises.

Alors que les Allemands se méfient de lui, il affiche désormais sa volonté de faire du PPF « un parti fasciste et totalitaire » (novembre 1942) et finit par trouver auprès des SS le soutien que lui a refusé Otto Abetz sur instruction d’Hitler. Il trouvera la mort en Allemagne, le 22 février 1945, mitraillé sans doute au hasard par des avions alliés.

Ainsi disparaissait l’une des figures les plus énigmatiques de l’histoire politique française du XXe siècle. Le livre de Jean-Claude Valla retrace le destin singulier d’un personnage dont Pierre Pucheu, qui ne l’aimait guère, a pu écrire : « À vrai dire, je n’ai pas connu dans notre génération d’homme ayant reçu à tel point du ciel des qualités d’homme d’État. »

Jean-Claude Valla, Doriot, Éd. Pardès, coll. « Qui suis-je ? », 2008, 128 pages, ill. (12 €).

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, france, années 30, années 40, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, fascisme, nationalisme, nationalisme français, occupation |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Vor gut 80 Jahren begann Ernst Jünger sein Tagebuch zum Zweiten Weltkrieg.

Sein Kriegstagebuch über den Ersten Weltkrieg, In Stahlgewittern, ist zumindest vom Titel und groben Inhalt her sehr vielen bekannt. Dieses Erstlingswerk ist bis heute ohne Frage eines der erschütterndsten Zeugnisse über den Frontalltag des Grabenkrieges, welchen Jünger vier Jahre lang erlebte. Weitaus unbeachteter blieben hingegen seine Notizen über den Zweiten Weltkrieg, die Strahlungen.

Davon abgesehen, erschien die Erstausgabe bereits 1949 mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren und zählt für viele Jünger-Kenner mit zum Besten, was der Literat je zu Papier brachte. Die geringere Bekanntheit mag heute dadurch zu erklären sein, daß Jünger während des Zweiten Weltkrieges hauptsächlich in der Verwaltung tätig war, und nicht an der Front kämpfte, was bei einigen potentiellen Lesern sicherlich die „Action“ vermissen lässt. Ganz gefahrlos waren jedoch auch für Jünger die Jahre 1939 bis 1945 nicht.

Die von April 1939 bis Dezember 1948 reichenden Strahlungen, welche – je nach Auflage – über 1.000 Seiten umfassen, setzen zunächst mit dem Buch Gärten und Straßen an. In diesem schildert Jünger seine Erlebnisse aus dem Frankreichfeldzug, an welchem er als Hauptmann teilnahm. Prägten während des Ersten Weltkrieges buchstäbliche „Stahlgewitter“ seinen Kriegsalltag, bekam der Hauptmann der Infanterie nun nur noch „Gärten und Straßen“ zu sehen. Der Feldzug im Mai und Juni 1940 war bereits zu Ende, noch bevor seine stets zu Fuß vorwärts marschierende Truppe in das Kriegsgeschehen eingreifen konnte.

Die Jahre an der Seine

Dieser bereits 1942 veröffentlichte erste Teil ist dabei deutlich zurückhaltender geschrieben als der nach dem Krieg veröffentlichte Rest seines Tagebuches, was man insbesondere an den politischen Beurteilungen der Zeit erkennt. Den ergiebigeren Kern bilden daher die beiden aus den Jahren 1941-44 geschriebenen „Pariser Tagebücher“, die im besetzten Paris vom Leben in der Etappe erzählen.

Hier unterhielt Jünger auch Beziehungen zu unterschiedlichen Größen der Zeit, wie Pablo Picasso, Louise Ferdinand Céline und auch Carl Schmitt, der ihn in Paris besuchen kam. Aber auch zu den in Paris aktiv arbeitenden Verschwörern des 20. Juli, wie Speidel, Stülpnagel und Hofacker, unterhielt Jünger regen Kontakt.

Im Gegensatz zu den drei genannten blieb Jüngers Mitwisserschaft am Umsturzversuch jedoch unentdeckt. Seinen Beitrag am Widerstand lieferte er in Form der 1942 verfassten Friedensschrift, die nach dem Krieg gesondert veröffentlicht wurde. Eine noch spätere Veröffentlichung fand gar seine Schrift Zur Geiselfrage, in welcher er die Umstände der aus Berlin befohlenen Hinrichtungen inhaftierter Franzosen schildert, die 1941 als Racheakt durchgeführt werden mussten. Auf Grundlage dieser Schrift spielt zudem der 2011 erschienene Film vom Volker Schlöndorff Das Meer am Morgen.

Die innere Freiheit bewahren

Diese und viele weitere Themen sind es, welche gerade die beiden Pariser Tagebücher als den wertvollsten Teil der Strahlungen erscheinen lassen. Die öffentliche Beschäftigung mit ihnen beschränkt sich jedoch für gewöhnlich leider recht oberflächlich auf die immer gleichen Aspekte. So auf seine verschiedenen Liaisons in Paris oder auf seinen angeblich rein elitären Blick, der ihn das Leid um sich herum vergessen ließ.

Paris, 14. März 1943

Wenn alle Gebäude zerstört sein werden, bleibt doch die Sprache bestehen, als Zauberschloß mit Türmen und Zinnen und mit uralten Gewölben und Gängen, die niemand je erforschen wird. Dort, in den Schächten, Oublietten und Bergwerken, wird man noch weilen können und dieser Welt verlorengehen.

Derlei Sentenzen bilden den eigentlichen Gewinn seiner Schriften. Sie sind zeitlich ungebunden. „Das Ordnen der Geschehnisse als Akt der Selbstbehauptung“, wie es in einem Vorwort des Verlages heißt.

„Wenn ein Pulverturm in die Luft fliegt, überschätzt man die Bedeutung der Streichhölzer.“

Nach dem Rückzug aus Paris vor den Invasionstruppen der Alliierten wird Jünger schließlich aus der Wehrmacht entlassen und kehrt zurück in das niedersächsische Kirchhorst, wo er das Kriegsende erlebt. Festgehalten wird diese Zeit in den beiden letzten Büchern Kirchhorster Blätter und Die Hütte im Weinberg (Jahre der Okkupation). Wie bereits 1940 in Frankreich, beschreibt Jünger den Einbruch einer gewaltigen Übermacht in eine bereits besiegte Region.

Kirchhorst, 11. April 1945

Von einer solchen Niederlage erholt man sich nicht wieder wie einst nach Jena oder nach Sedan. Sie deutet eine Wende im Leben der Völker an, und nicht nur zahllose Menschen müssen sterben, sondern auch vieles, was uns im Innersten bewegte, geht unter bei diesem Übergang. Man kann das Notwendige sehen, begreifen, wollen und sogar lieben und doch zugleich von ungeheurem Schmerz durchdrungen sein.

Nun braucht es keinen Weltkrieg, um zu vielen Einsichten zu gelangen, die Jünger in seinem Tagebuch niederschrieb. Diese Erkenntnis schließt denn auch wiederum den Bogen zu uns heutigen Lesern, die gerade in dieser Schrift Jüngers weitaus mehr finden als nur zeitbezogene Singularitäten. „Hinsichtlich der Wahrnehmung der historischen Realitäten bin ich vorgeschaltet – das heißt, ich nehme sie etwas eher, etwas vor ihrem Erscheinen wahr. Für meine praktische Existenz ist das nicht günstig, da es mich zu den jeweils waltenden Mächten in Widerspruch bringt.“