samedi, 24 août 2024

Anciennes aspirations - nouveaux concepts - Pour une révolution conservatrice !

Anciennes aspirations - nouveaux concepts

Pour une révolution conservatrice !

Werner Olles

La lecture de livres qui peuvent paraître « désagréables » au premier abord ouvre parfois la voie à des idées provocatrices et rafraîchissantes. C'est ce qui m'est arrivé après la lecture de la biographie due à la plume de Werner Bräuninger et intitulée « Kühnen. Un destin allemand ». Il s'agit de retracer le bref itinéraire d'un jeune néo-nazi qui, dans les années 1970 et 1980, a fait sensation en menant des actions spectaculaires en faveur de la légalisation du NSDAP en RFA, a passé près de huit ans dans les prisons de la République et est décédé en 1991, à l'âge de 34 ans, des suites d'une infection par le HIV, après que son « mouvement » s'est émietté en raison de son homosexualité, qu'il a d'abord cachée et qu'il n'a avouée que relativement tard.

J'ai fait sa connaissance à la fin des années 1980, alors qu'il emménageait avec quelques fidèles dans une maison individuelle située juste au coin de la rue, chez nous, à la périphérie de Francfort. J'ai fait la connaissance de Michael Kühnen, un homme modeste, plutôt introverti et amical, et nous avons passé des nuits entières à discuter, parfois de manière émotionnelle, sans que le national-révolutionnaire que je suis ne parvienne à convaincre le national-socialiste qu'il était, ni l'inverse. Cependant, à la fin de nos débats, il était capable d'admettre qu'un nouveau national-socialisme n'était concevable que sans exterminations raciales et guerres d'extermination. Bien des décennies plus tard, je pense que la fascination qu'exerçait cet homme n'avait pas grand-chose à voir avec son idéologie politique, mais plutôt avec son esprit de résistance déterminé, aussi tordu qu'il ait pu être. Un compte-rendu détaillé et adapté à l'homme et au sujet du livre de Werner Bräuninger « Kühnen. Un destin allemand. La biographie » est déjà en préparation et sera publié en temps voulu.

La réaction de certaines publications semi-droitières et conservatrices auxquelles j'ai proposé une recension et qui l'ont systématiquement refusée m'a paru d'autant plus douteuse. Il ne s'agissait en effet pas de réhabiliter le nazisme, mais de présenter de manière objective un homme intéressant et son destin tragique. Car une chose est claire: le nazisme est une branche pourrie de l'histoire allemande, sur laquelle personne ne devrait s'asseoir au risque de tomber. Une critique détaillée du livre de Werner Bräuninger « Kühnen. Un destin allemand. La biographie » est donc déjà en préparation.

En effet, des concepts entièrement nouveaux sont aujourd'hui nécessaires comme base, avant que notre actuelle décadence néo-primitiviste ne nous étouffe avec ses pseudo-sciences (études de genre, toutes sortes de kitsch médiatique, social et politique, etc.) enseignées dans nos « universités » délabrées, qui servent désormais de réceptacle à des personnages des deux sexes ne voulant pas grandir, demeurant infantiles et irresponsables, à des sous-doués en masse et à des nouveaux riches à la fois ignorants et arrogants, dont les ambitions sont inversement proportionnelles à leur talent et à leur intelligence.

Pour nous, en tant que "droite authentique", sont en revanche pertinents un traditionalisme positif, un regard lucide sur la triste réalité, la lutte contre l'ethnomasochisme woke qui va désormais jusqu'au suicide ethnique, contre la droite assimilationniste et la gauche cosmopolite arc-en-ciel, toutes deux complices du système et contre la dérive vers le tout intellectuel. La thèse, trop peu pensée et débattue jusqu'à présent, selon laquelle notre « résistance » est entre-temps déjà elle-même plus ou moins volontairement intégrée dans le « système », doit être discutée ouvertement, tout comme l'ancienne/nouvelle aspiration anticapitaliste de toujours, qui doit encore être ancrée dans le réel, une combinaison rationnelle des concepts d'Alexandre Douguine, Diego Fusaro et Guillaume Faye, à la fois archéofuturistes et occidentaux-chrétiens-traditionalistes, afin de combiner au mieux l'Antiquité de la Grèce et de Rome avec un avenir lumineux pour la classe ouvrière, les artisans autarciques, pour l'intelligence technique et les penseurs organiques.

Nous devons nous rendre à l'évidence, et cela sans illusion, que l'Allemagne et l'Europe sont engagées dans la plus grande lutte existentielle de leur histoire, la détermination des principaux ennemis (les Etats-Unis, l'islamisation, l'antifa, le complexe politico-médiatique et/ou l'immigration/envahissement de masse?) - car j'ai tendance à considérer la tolérance active et passive et la facilitation de l'envahissement par les étrangers, de l'islamisation et de l'accaparement des terres par la clique politico-médiatique au pouvoir comme le principal mal qui a détruit durablement notre patrie -, tandis que les États-Unis - selon Guillaume Faye, qui contredit ou ré-interprète le concept d'« Eurasie » de Douguine, préférant parler d'« Eurorussie, d'État-nation impérial s'étendant de Lisbonne à Vladivostock », sont certes notre adversaire, mais ne sont pas l'ennemi principal en tant qu'« enfant prodigue de l'Europe », ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Amérique latine. D'autre part, nous devons reconnaître que l'UE est un projet de l'impérialisme américain et du libéralisme mondial visant à détruire la Russie, c'est pourquoi nous sommes clairement favorables à l'élection de l'anti-mondialiste Trump, qui, comme Poutine, ne prend plus l'UE au sérieux depuis longtemps.

Il faut toutefois veiller à ne pas remplacer un hégémon par un autre, par exemple la dictature chinoise, qui, contrairement à la Russie, est elle-même soumise depuis longtemps à la logique du système mondialiste et matérialiste. Nous plaidons résolument pour l'abandon de l'obsession antisémite stupide et primitive de l'ancienne et de la nouvelle droite, au profit d'un nationalisme culturel qui considère la couleur de peau, l'origine, la religion et la race comme secondaires, et pour lequel il est plus important que ses partisans s'engagent en faveur de la démocratie directe, de la souveraineté et de la tradition de l'Europe et de ses États-nations, et contre le transatlantisme. Cela implique également une critique du concept obsolète d'« apartheid total », évoqué autrefois par Guillaume Faye, et nous devrions plutôt envisager un « apartheid modéré à visage humain ».

Mais nous devons également rejeter le soi-disant « anarcho-capitalisme » des paléolibéraux, qui réclament l'abolition totale de l'État au profit d'une économie de marché radicalement libre. En fait, nous n'avons pas trop de réglementations aujourd'hui, mais seulement des mauvaises. Les grandes entreprises qui dominent le marché et les puissantes sociétés financières mondiales, qui détiennent déjà plus de pouvoir économique et politique que les gouvernements nationaux, peuvent être transformées en propriétés d'utilité publique et, en cas de doute, être socialisées. En tant qu'étatistes, nous nous prononçons en faveur d'un État fort à tous les niveaux politiques et sociaux, qui garantisse la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur et qui, dans l'esprit de la doctrine catholique de la subsidiarité, accorde également son soutien solidaire aux citoyens de la communauté nationale qui sont faibles, malades, âgés, handicapés et qui se trouvent dans le besoin sans qu'on puisse leur en vouloir.

Nous voulons promouvoir une politique familiale productive et une vie économique dans laquelle l'économie sociale de marché mélangée à des éléments coopératifs et corporatistes offre des possibilités de promotion à tous les citoyens, à côté d'un système éducatif qui est perméable et qui donne la priorité à la promotion du talent et du travail, indépendamment de l'origine sociale.

La véritable culture étant toujours l'affaire de l'individu, et non de la masse ou d'une élite, nous nous référons à cet égard à un aphorisme de Karl Kraus: « Je demande à ma ville l'électricité, l'eau et les égouts. Pour ce qui est de la culture, je la possède déjà!». Avec cette mesure, nous mettons également fin aux innombrables projets « culturels » de gauche totalement inutiles, qui coûtent des millions et des millions d'euros au contribuable ordinaire, mais dont le seul but est de fournir des postes à une petite clique de profiteurs gauchistes-verts, de leur procurer de l'argent et de l'influence politique et de pérenniser le lien entre le politique et le culturel avec les milieux criminels et terroristes de la soi-disant mouvance « Antifa », avec les bandes criminelles de passeurs qui empêchent l'expulsion des clans islamistes orientaux, hautement criminels, ainsi que de tous les délinquants non allemands. Parallèlement, il faut mettre fin au plus vite à la dilapidation de la citoyenneté allemande et appliquer des critères stricts pour son attribution. La double nationalité doit rester une exception absolue et justifiée.

Nous exigeons la reconnaissance systématique des faits patents que sont la « convergence des catastrophes et la colonisation de l'Europe » (Faye), y compris toutes les conséquences qui en découlent. Nous reconnaissons la rupture complète avec le christianisme catholique post-conciliaire issu de Vatican II - le protestantisme étant de toute façon obsolète, à l'exception d'infimes résidus - et le retour au christianisme européen traditionnel et - de manière critique et solidaire - à l'orthodoxie canonique. En fait, selon Guillaume Faye, « un païen pur et dur s'opposera toujours à ce qu'un minaret remplace un clocher. Un dignitaire de l'Église moderniste, en revanche, sera d'accord avec cette substitution ! ».

Il y a donc suffisamment à faire pour une droite authentique et sans œillères, dont font naturellement partie les métapoliticiens qui se considèrent comme des intellectuels organiques. Le mot d'ordre d'Alexandre Soljenitsyne : « Ne vivez pas avec le mensonge ! » devrait être considéré comme le minimum de notre résistance à un système qui n'est plus réformable. Il n'y a rien à ajouter à son hypothèse selon laquelle les systèmes totalitaires s'effondreront si suffisamment de citoyens surmontent leur timidité et leurs peurs et refusent de se soumettre à l'ineptie idéologique woke, à la propagande éhontée et aux mensonges imposés par l'État. Le bavardage pseudo-intellectuel et la prétendue « métapolitique » ne sont que des substituts révolutionnaires et néo-ecclésiastiques pour les jeunes gens et jeunes filles de droite et de gauche qui se montent le col de manière obstinée ou qui insultent leur raison en fuyant béatement la réalité actuelle, certes peu reluisante. Qu'il s'agisse d'homosexualité de droite ou de gauche, tous ces enfantillages doivent être abandonnés.

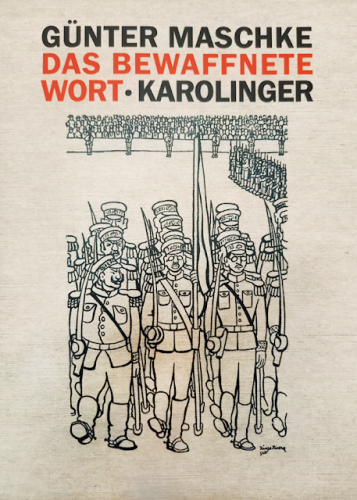

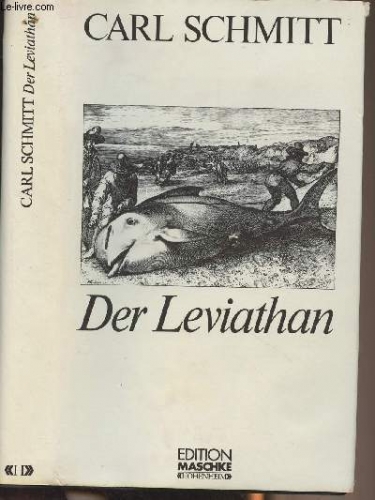

On pourra alors enfin voir la situation clairement, parler cru, s'épargner le kitsch pontifiant, clore le bec des bavards et réduire en poussière leur "cérébralité". La situation doit être résumée comme suit: la connaissance n'est pas toujours automatiquement synonyme de plaisir. Ne s'est-on pas assez fourvoyé dans la vie, qui est si incroyablement courte? Il faut donc avoir soif de connaissance et sentir les faits, car la vie est trop courte pour les jeux politiques, c'est la réalité qui frappe à la porte qui doit nous intéresser, strictement selon la coutume. Écoutons Hans Albers et son magnifique « La Paloma » ou chantons « Le ciel d'Espagne » - même s'il s'agit d'une chanson de combat communiste de la guerre civile espagnole, pour compenser, on peut ensuite entonner « Cara el Sol » - plutôt que de gâcher la soirée avec les tourments intellos des muses autoproclamées. Nous avons Marx à lire, Adorno, Marcuse, Hans-Jürgen Krahl, Mohler, Günter Maschke et Frank Böckelmann, Carl Schmitt, Diego Fusaro, Guillaume Faye, Julius Evola, Gilbert K. Chesterton, Ivan Ilyine, Vladimir Soloviev, Fiodor Dostoïevski, Alexandr et Darya Douguine, Hilaire Belloc, Tilman Nagel, Spengler, Moeller van den Bruck, Gottfried Benn, Jean Raspail, Georges Sorel, Richard Millet, Robert Brasillach, Armin Mohler, Dávila et Dominique Venner, pour ne citer que quelques-uns des principaux auteurs.

Les petits malins de la "nouvelle droite" qui prétendent sérieusement que le nom du président des États-Unis n'a aucune importance ne sont même pas provocateurs ou originaux, mais témoignent seulement d'une connaissance nulle des permanences géopolitiques.

Adorno, qui l'avaient déjà perçu avec clairvoyance à la fin des années 1960, écrit à juste titre: « Les mondialistes sont les vrais révolutionnaires, pas nous ! ». C'est une vérité terrible, mais la vérité n'est pas toujours révolutionnaire au sens où nous l'entendons. Lorsque les « nationalistes » et les « droitiers » font de l'islamisme leur allié, simplement parce qu'il est également opposé à la folie LGTB, à la pornographie, aux idées maçonniques de la modernité et aux abominations de la « Pride Parade », ils ne sont rien d'autre que des idiots utiles de l'enfer idéologique de l'Occident bâtard et woke que nous ne défendons pas, mais dont la dépravation et les abominations ne peuvent pas être vaincues par une alliance avec l'islamisme, mais seulement par notre propre force.

Car « l'Occident est l'enfant prodigue et illégitime de l'Europe, aujourd'hui déterminée par le modèle américain qui veut tout uniformiser et accorder la primauté absolue à la société de consommation et à l'individualisme!» (Guillaume Faye). Tout cela, beaucoup - y compris à « droite » - ne l'entendront pas, mais le vieil adage «Qui ne veut point écouter doit sentir!» se vérifiera une fois de plus si nous ne veillons pas à ce que le vœu de Georges Sorel soit enfin exaucé: « Ah, si je pouvais voir humiliées les orgueilleuses démocraties bourgeoises qui triomphent aujourd'hui avec tant de cynisme ! ».

Werner Olles

15:01 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : werner olles, actualité, nouvelle droite, neue rechte |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 08 juin 2024

La guerre culturelle, la loi fondamentale et la lutte contre la droite - Réflexions en marge de la convergence des catastrophes

La guerre culturelle, la loi fondamentale et la lutte contre la droite

Réflexions en marge de la convergence des catastrophes

Werner Olles

Depuis que la "culture du couteau" a fait son entrée en Allemagne et que la construction malveillante et intrigante qu'est le libéralisme global s'est installée, avec toute son arrogance et sa soif de pouvoir illimitées, lesquelles sont aussi glaciales que dangereuses, dans le mensonge, la folie et le manque de caractère, à l'instar de robots sans esprit, sans vérité, sans chaleur, sans éducation et sans intelligence organique, le fragment d'État qu'est la RFA prend des décisions qu'il n'est pas prêt à prendre pour le bien de ses citoyens, mais plus exactement des décisions qui vont exactement aux dépens d'eux. Il y règne un libéral-démocratisme extrême devenu de fait sauvage, de la part d'empoisonneurs sans scrupules et d'éléments belliqueux et sans patrie comme la secte queer-woke des Verts, qui ne connaît aucun autre but que ses délires idéologiques, ne reconnaît aucune nation, aucun État, aucune forme et aucune pensée raisonnable, mais est une secte uniquement mue par une fringale sadomasochiste de vassalité consentante et de soumission à l'hégémonie de l'OTAN, organisation américaine, à la nomenklatura eurocratique de Bruxelles, aux mondialistes du "Forum Economique Mondial" et de l'ONU, et à un humanitarisme affecté au bénéfice de tout le monde sauf des Allemands. Le fait que cet « Etat » considère ses citoyens comme de simples objets d'une éducation disciplinaire que l'on peut brimer, harceler, abuser, tromper, humilier et rabaisser à volonté, la soumission n'est alors pratiquement qu'une formalité.

En effet, la politique qui gère l'immigration et les étrangers et que pratique la classe dirigeante, par exemple, n'a pas seulement quelque chose d'écœurant et de mensongèrement bien intentionné: elle incarne la forme la plus brutale et la plus asociale du politiquement correct et elle opère aussi sans vergogne et à une vitesse folle la dissolution des structures sociales et de voisinage traditionnelles, d'un cadre de vie relativement gérable, du moins jusqu'à il y a quelques décennies, qui promettait une sécurité quant au comportement naturel des habitants de la république et reposait sur des évidences, toutefois depuis longtemps en déclin mais encore exemptes de bricolages idéologiques et de slogans néolibéralistes. Certes, à l'époque, il n'y avait déjà que peu de recettes politiques claires et véritablement orientées vers l'avenir, mais il y avait déjà des dommages causés par un consumérisme excessif et surtout un secteur culturel beaucoup trop subventionné, que la gauche et les Verts pouvaient occuper à leur guise. Il y eut la TV, cloaque sous-culturel avec ses niaiseries à l'américaine, puis vint la dérision anticipatrice de tous les réflexes sains d'un peuple; l'islamisme apparut sur la scène politique, géopolitique, culturelle et sociale, le désastre commença, la catastrophe du Grand Remplacement, du repeuplement et de l'accaparement des terres, qui atteignit son paroxysme en 2015. Après les guerres civiles déclenchées par l'hégémon américain en Afghanistan, en Syrie et en Irak, le régime libyen a été démantelé, alors qu'il assurait jusque-là de manière fiable la protection des frontières, totalement négligée par l'Union européenne et l'Allemagne, et constituait ainsi un certain verrou contre la submersion par l'immigration culturelle étrangère de masse. Toutes les digues ont alors cédé et le misérabilisme des élites politico-culturelles a propagé la thèse folle selon laquelle les Européens avaient le devoir et le besoin d'accueillir les nouveaux occupants et de leur fournir tout ce que l'on rechignait à accorder à la population locale qui payait des impôts.

L'enthousiasme malsain pour les envahisseurs venus d'Orient et d'Afrique, qui emportaient dans leurs bagages l'islamisation de l'Europe, s'est toutefois manifesté le plus clairement en Allemagne, qui a volontiers ouvert les portes de son luxuriant système social et a naturellement accueilli la grande majorité des demandeurs d'asile. On peut sans crainte qualifier cette maladie de « psychopathologie collective » avec le penseur français Guillaume Faye, décédé en 2019, mais qui n'est rien d'autre qu'une « imposture historique » (Faye), un monstre d'ethno-masochisme, de haine de soi et de racisme inversé contre son propre peuple, d'exaltation de l'abâtardissement et de l'universalisme, de xénophilie et de négation de sa propre identité ethnoculturelle jusqu'au suicide ethnique. Après tout, jusqu'à présent, seules les élites d'Europe occidentale ont été touchées par cette épidémie de colonisation de l'Europe par les nouveaux colons exotiques.

L'enthousiasme malsain pour les envahisseurs venus d'Orient et d'Afrique, qui emportaient dans leurs bagages l'islamisation de l'Europe, s'est toutefois manifesté le plus clairement en Allemagne, qui a volontiers ouvert les portes de son luxuriant système social et a naturellement accueilli la grande majorité des demandeurs d'asile. On peut sans crainte qualifier cette maladie de « psychopathologie collective » avec le penseur français Guillaume Faye, décédé en 2019, mais qui n'est rien d'autre qu'une « imposture historique » (Faye), un monstre d'ethno-masochisme, de haine de soi et de racisme inversé contre son propre peuple, d'exaltation de l'abâtardissement et de l'universalisme, de xénophilie et de négation de sa propre identité ethnoculturelle jusqu'au suicide ethnique. Après tout, jusqu'à présent, seules les élites d'Europe occidentale ont été touchées par cette épidémie de colonisation de l'Europe par les nouveaux colons exotiques.

Entre-temps, il devrait être clair, même pour le plus stupide des gauchistes, qu'une société multiraciale est toujours une société multiraciste, qui ouvre la porte à la violence, à la terreur, aux crimes interclaniques et au totalitarisme politique, fossoyeurs de toute véritable démocratie. Outre les largesses généreusement distribuées aux envahisseurs par nos systèmes sociaux, cela a aussi beaucoup à voir avec le fait que les sociétés occidentales utilitaristes, de concert avec les socialistes milliardaires du Great Reset, veulent créer un système dont l'objectif est l'homme détaché de tout lien naturel, de toute tradition et de toute appartenance, interchangeable à volonté, sans identité, sans culture, asocial, uniquement consommateur, ouvert à l'exploitation, à la consommation de drogues et à la farce vide de sens que sont les libertés factices du « One World ».

Nous voyons donc que la lutte contre le métissage et la surpopulation étrangère est encore plus importante que la mobilisation pour la souveraineté politique, la résistance à l'augmentation constante de la dette publique et à l'austérité imaginaire ou à la prétendue « gauche anticapitaliste ». Nous constatons également que les « antiracistes » féministes du monde entier fraternisent avec les musulmans noirs et arabes, alors que la plupart d'entre eux sont à la fois racistes, ouvertement misogynes et antisémites, tandis que le racisme violent contre les Blancs et les innombrables viols de filles et de femmes autochtones sont niés d'un revers de main. Parallèlement, la « discrimination positive », appelée « affirmative action » dans les universités américaines, permet aux personnes issues de la « diversité » d'accéder plus facilement à des logements sociaux payés par l'État, ce qui n'est pas le cas des autochtones, ou de bénéficier d'une impunité de plus en plus fréquente pour les activités criminelles.

Avec leur approche totalitaire, les dirigeants persécutent aujourd'hui tous ceux qui, pour de bonnes raisons, les critiquent, les dénoncent, prédisent depuis de nombreuses années l'effondrement du multiculturalisme et réclament un retour à l'homogénéité culturelle, qui est l'exact contraire d'une société ethno-masochiste gangrénée par des illégaux issus de cultures pré-civilisationnelles étrangères à notre espace. En réalité, cependant, l'agitation de la classe politique et de ses divers serviteurs dans les médias dominants est incessante et se radicalise de jour en jour. Une campagne de dénigrement et de désinformation en chasse une autre, et les propos abracadabrants de petits morveux décérébrés et de vieilles femmes vertes haineuses dans les talk-shows de la télévision-cloaque publique, dirigés par des larbins du régime, qui témoignent d'une grave confusion mentale, semblent ne pas avoir de fin.

Face à cette situation précaire pour la Nouvelle Droite, on pourrait penser que tous ceux qui ont rejoint la résistance contre le modèle de société qui nous opprime, nous persécute, nous insulte, nous discrimine, nous diffame et nous humilie quotidiennement, devraient maintenant être solidaires, se soutenir mutuellement et, si une autocritique est nécessaire - et elle l'est certainement -, l'exprimer en interne et non pas devant les yeux et les oreilles de tous et pour le plaisir de notre ennemi commun, et surtout renoncer à l'hypercritique. Cela concerne aussi bien l'AfD en tant que parti que le « Vorfeld », l'espace métapolitique en marge, excessivement surestimé. En fait, c'est bien plus embêtant que ce que la plupart d'entre nous pensent. Alors que les « rats de bibliothèque universitaires » ont tendance à tout stériliser, à s'empêtrer dans des détails microscopiques et à cesser de penser, d'autres glissent complètement vers l'intellectualisme et se contentent, sous prétexte que l'on mène tout de même un combat culturel métapolitique, d'aligner des idées purement abstraites et de tenir des propos totalement déconnectés de la réalité, sans envisager de mise en œuvre politique ou révolutionnaire. Une autre coterie idéologique fait carrière dans la politique de parti, dilue de plus en plus ses positions, laisse dépérir sa vision idéologique du monde et oublie complètement que notre combat concerne la création d'une situation efficace et non des postes et des places dans un appareil. Certes, l'activisme politique n'est pas dépassé, bien au contraire, mais il doit être fondé sur une base théorique et idéologique concrète et avoir pour objectif de renverser l'uniformisation mentale et le conformisme dominant, tissés de platitudes, par de nouvelles idées révolutionnaires, des solutions originales et des projets alternatifs.

Nous ne nous battons pas seulement pour des idées, mais aussi, entre autres, avec des idées, comme l'a très bien dit Guillaume Faye. Cela suppose tout d'abord de désigner un ennemi à combattre, car cet ennemi espère que nous nous laisserons diviser, voire opposer. Cette stratégie est désormais utilisée avec succès par les États islamiques, qui envoient leurs jeunes hommes prêts à se battre contre nous, déguisés en réfugiés. Notre identité culturelle et ethnique est donc attaquée de l'extérieur et de l'intérieur, tandis que nous nous déchirons et nous entredéchirons à l'intérieur: une situation vraiment déplorable. Il faut donc se méfier des petits sachants vaniteux et des faiseurs de faits qui accordent plus d'importance à leur sécurité et à leur confort qu'à se considérer en état de résistance et de rébellion contre un système qui n'a rien, mais alors rien, à nous offrir, si ce n'est un dégoût existentiel pour ses perversions queer, ses bassesses politiques, ses mensonges, ses escroqueries et ses répugnances woke. C'est pourquoi nous ne lui devons ni obéissance ni loyauté, mais une critique radicale, une pensée radicale et l'adoption de positions révolutionnaires, plutôt que de suivre une logique prétendument conservatrice, car il n'y a plus rien à sauver et à préserver dans et par ce système.

Il ne peut s'agir que de se préparer à un renouveau et de tenter sérieusement de construire une véritable contre-société avec des réseaux flexibles, articulés et actifs comme embryon d'un nouvel ordre à venir. C'est d'ailleurs le modèle temporairement réussi des « révolutionnaires culturels » de 1967-1968, qui a toutefois débouché en partie sur le radicalisme folklorique, le terrorisme infiltré par les services secrets et une mentalité d'abandon de type hippie. En revanche, nous devrions nous débarrasser de la fameuse « marche à travers les institutions », qui réduit la politique à la politique quotidienne, diffuse une autosatisfaction pseudo-philosophique et, sous la forme de la secte des Verts, n'est pas trop gênée pour risquer une guerre nucléaire mondiale contre la Fédération de Russie, qui entraînerait l'Europe dans l'abîme.

Le dilemme des conservateurs, qui ont certes des affects très forts contre une société reposant sur la perversion égalitaire, sur la dysharmonie imposée par l'État, sur la fragmentation culturelle et sur la guerre civile qui se profile à l'horizon, devient toutefois évident lorsque se manifeste enfin l'indignation bouillonnante face à l'étalage macabre des rêves fébriles de la gauche et des verts sur une « diversité » imposée de force. Cette indignation peut prendre la forme de manifestations et de rassemblements légitimes contre un projet de centre d'asile dans une commune, constituant ainsi un symbole fort de résistance à la force destructrice que constitue le chaos multiethnique, ou la forme de visions littéraires et éditoriales d'une société liée historiquement par une identité nationale et culturelle commune. De multiples possibilités de résistance doivent être envisagées face à une politique erronée qui, en raison de sa trahison inhérente et de ses expériences délirantes, met en péril la paix sociale par un flot incessant d'immigrés clandestins. Dans ce contexte, la transgression est également justifiée, car l'Europe et l'Allemagne se trouvent aujourd'hui dans la plus grande lutte existentielle de leur histoire.

Face à la manipulation massive des citoyens, à la surveillance et à la persécution de la résistance et des forces d'opposition et de dissidence, les conservateurs se défendent avant tout par la parole et par l'écrit et, en cas d'urgence, en faisant appel aux tribunaux. Il n'y a rien à redire à cela, tant qu'il ne s'agit pas d'un donquichottisme face à la convergence des catastrophes, à la colonisation de nos pays et à la bataille pour l'Europe qui y est étroitement liée. Le fait que les conservateurs et les réactionnaires ne parviennent plus à croire à la possibilité d'une Reconquista ne fait pas d'eux des complices du système, l'auteur se considérant lui-même comme un réactionnaire aux racines nationales-révolutionnaires.

Pourtant, l'une des erreurs cardinales des conservateurs comme de la Nouvelle Droite est de ne pas comprendre le Grand Remplacement dans le contexte historique des invasions islamiques, à commencer par la bataille de Tours et Poitiers en 732 et le deuxième siège turc de Vienne en 1683, comme la troisième agression de l'Islam contre l'Europe, entravant et disqualifiant ainsi l'engagement politique et militant de jeunes patriotes idéalistes.

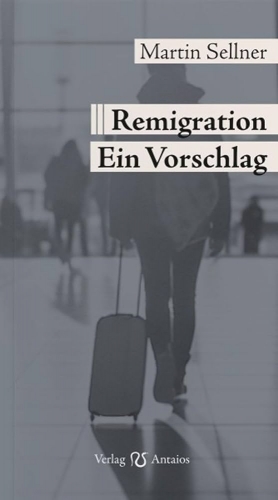

Ainsi, lorsqu'un auteur conservateur renommé, dans un journal conservateur tout aussi renommé, dévalorise, dans une longue critique, les thèses de Martin Sellner dans son livre « Remigration » en les qualifiant de « revendications » contraires à la Loi fondamentale et qui, de surcroît, vont à l'encontre de la « dignité humaine », il s'égare dans des raisonnements qui s'apparentent davantage à des étiquettes superficielles qu'à une approche sérieuse, critique et solidaire du fond des choses. Les thèses de Sellner méritent en effet d'être discutées et critiquées, mais il ne s'agit pas de « revendications », mais de propositions que l'on peut rejeter, ignorer ou accepter. Manipuler la Loi fondamentale est toutefois une grave erreur politique, et de surcroît extrêmement insensible. Les conservateurs devraient commencer à comprendre que la provocation imprègne l'ensemble du monde idéologique et qu'ils respectent aussi bien le moralisme strict du militant que la nostalgie et l'amour de la légalité et du droit des conservateurs, teintés de capitulation. Malheureusement, ces derniers ne comprennent toujours pas qu'une guerre culturelle est avant tout une question de pouvoir et non de droit, et que les affects de nos ennemis n'ont pas à nous intéresser.

Nous ne voulons pas nous lancer dans une querelle de principe sur « notre » Loi fondamentale, il suffit pour cela de se remémorer le discours prononcé par l'un de ses pères, le professeur Carlo Schmid (SPD), le 8 novembre 1948 devant le Conseil parlementaire à Bonn, avec le beau titre « Qu'est-ce que cela veut dire, la Loi fondamentale ? », et de se rappeler que l'État libre de Bavière et le KPD ont tous deux rejeté cette « construction émanant d'une commission militaire alliée » (Carlo Schmid) pour des raisons très valables et compréhensibles.

En dépit de son préambule, l'adoption de la Loi fondamentale, après que les Alliés l'eurent censurée et modifiée des dizaines de fois pour qu'elle aille dans leur sens, marqua l'approbation de la division de l'Allemagne, qui ne pouvait plus être évitée. Le président de la SPD, Kurt Schumacher, a accusé Konrad Adenauer, non sans raison, d'être le « chancelier des Alliés ».

Contrairement à une constitution complète, la Loi fondamentale est donc encore aujourd'hui un document instituant un « statut d'occupation imposé » et la RFA constitue la « forme d'organisation d'une modalité de la domination étrangère » (Carlo Schmid). Celui qui attribue à ce fragment d'État un caractère démocratique doit donc expliquer comment la démocratie peut fonctionner sans souveraineté. A cet égard, Wolfgang Schäuble a dit ce qu'il fallait le 18 novembre 2011 lors d'un moment fort devant l'association des banques : « Nous n'avons jamais été totalement souverains depuis le 8 mai 1945 ! ».

Alors qu'une Constitution est donc l'auto-réalisation de la liberté par un peuple qui le coule sous une forme juridique, la Loi fondamentale, conçue dès le départ comme un texte provisoire, doit porter en elle une limite temporelle jusqu'à ce que soit adopter une future Constitution complète. La Loi fondamentale cesse automatiquement d'être en vigueur le jour où le peuple allemand se dotera librement d'une constitution. Alors que le peuple allemand est, théoriquement, la source de la souveraineté, celui-ci est bafoué chaque jour. Il s'agit donc d'un acte de soumission permanent qui bloque l'exercice de la souveraineté du peuple allemand. Bien que le règlement de la Haye sur la guerre terrestre interdise l'occupation de l'Allemagne, qui jusqu'à ce jour serait perçue comme un acte interventionniste, cela n'empêche pas l'OTAN, dirigée par les États-Unis, d'intervenir dans le conflit russo-ukrainien depuis le sol allemand, nous exposant ainsi à la menace d'une nouvelle guerre mondiale.

Nous devons donc considérer comme notre devoir et notre objectif de créer une Allemagne et une Europe qui croient à nouveau en elles-mêmes et qui ne sont pas des vassaux hypocrites des États-Unis, de l'OTAN et de l'UE. Cela signifie apporter l'unité de la lumière, comprise sur le plan métaphysique, dans l'obscurité, alors que « le libéralisme enlève à la vie tout son mystère » (Emil Cioran), et que des religions synthétiques de substitution, sans convictions philosophiques profondes, pour lesquelles spiritualité et histoire sont des mots étrangers, déterminent aujourd'hui notre existence.

Certes, les spectres verts, forts de leurs mensonges, ont coupé le lien spirituel avec notre identité nationale et culturelle dans leur haine sans issue de tout ce qui est normal et décent, de l'honneur, de la dignité et de la grandeur, mais il existe des forces existentielles fondamentales qui permettent de surmonter les périodes de détresse et de mort culturelle : la mythologie du culte ou du rite, l'amour de la patrie et la lutte éternelle contre le mal. En fait, il n'est pas du tout certain que nous gagnions cette bataille si l'ontologie politique ne mûrit pas en un phénomène métaphysique. C'est là qu'apparaît à nouveau la vieille discussion entre Carl Schmitt et le réactionnaire catholique espagnol Alvaro d'Ors. Alors que C. S. espérait que le katechon, l'empêcheur de tourner en rond, s'opposerait à l'Antéchrist, incarnation du mal, et retarderait ainsi la fin du monde, le croyant espagnol misait sur le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur, qui apparaîtra à la fin des temps comme un juste juge. Le chrétien ne devrait donc pas retarder la chute à tout prix, mais implorer la justice et la grâce de Dieu. Le fait que cette question fondamentale ne soit même plus d'actualité dans nos églises, mais qu'elle le soit dans un empire katéchonique comme la Russie et son orthodoxie, en dit long sur notre déclin transcendantal et spirituel.

Néanmoins, ne nous laissons pas aller à des apaisements et des comportements défensifs face aux campagnes agressives de dénigrement et de désinformation de nos ennemis, ne renions pas les nôtres attaqués par le système, ne cultivons pas un conservatisme stérile où il n'y a plus rien à conserver, mais passons plutôt à l'offensive sans nous laisser impressionner, car « la vie est un combat sur terre ! » (Darya Douguina). Nos amis du FPÖ avec Herbert Kickl en Autriche, Viktor Orban en Hongrie et, surtout, les Trumpistes aux États-Unis prouvent chaque jour que cela est possible. C'est peut-être notre dernière chance de remporter la guerre culturelle et de redonner un sens à notre vie. Une raison suffisante pour un optimisme eschatologique !

Werner Olles

14:10 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : werner olles, nouvelle droite, nouvelle droite allemande, allemagnen, actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 16 février 2024

La remigration ? Un beau rêve !

La remigration ? Un beau rêve !

Werner Olles

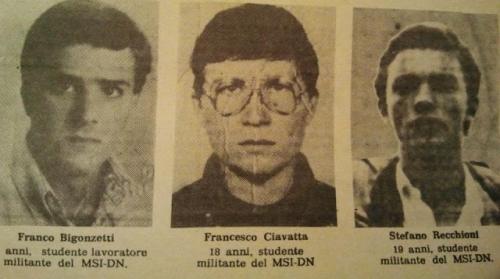

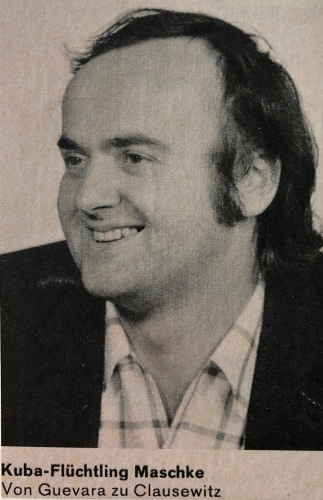

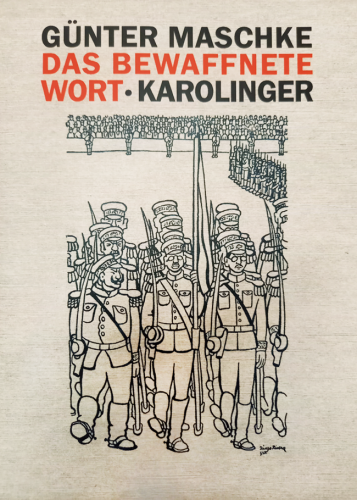

Nous dédions cet essai à Günter Maschke, le seul théoricien sérieux de la droite radicale et réactionnaire allemande, qui a quitté la vie il y a deux ans, le 7 février 2022, quelques semaines après son 79ème anniversaire. En même temps, il est dédié à trois jeunes camarades de 17, 18 et 19 ans de l'extrême droite radicale italienne: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta et Stefano Recchione, qui ont été tués le 7 février 1972 par les forces de l'ordre. Ils ont versé leur sang devant le quartier général du Movimento Sociale Italiano (MSI) néofasciste, Via Acca Larentia, après que les deux premiers ont été assassinés de sang-froid par cinq membres du groupe terroriste de gauche "Lotta Continua", lesquels ont tous été acquittés par le tribunal, à partir d'un auteur itinérant, dans le cadre d'une démonstration de courage. Le pistolet mitrailleur utilisé pour le crime a été découvert plus tard dans une cachette des Brigades rouges, qui collaboraient avec Lotta Continua. Le troisième a été abattu quelques heures plus tard, alors que de nombreux membres du Front de la jeunesse du MSI s'étaient rassemblés devant le siège du parti après l'attentat, par le capitaine de carabiniers Sivori, sans aucune raison, ce représentant de l'État s'étant fait passer un autre Beretta de calibre 9 mm par un collègue parce que le sien s'était enrayé et parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de tirer dans la tête d'un jeune de dix-neuf ans qui, pour une raison ou une autre, lui déplaisait manifestement. Sivori n'a d'ailleurs jamais été inculpé.

Depuis 48 ans, Via Acca Larentia est le théâtre d'un rituel au cours duquel des milliers de jeunes Italiens, principalement - mais pas uniquement - membres de groupes d'extrême droite radicaux comme Casa Pound ou Forza Nuova, aujourd'hui interdite, et d'autres organisations néofascistes, se rassemblent calmement dans un espace restreint pour commémorer à leur manière leurs trois camarades assassinés. L'un des organisateurs lit successivement les noms des trois garçons, en scandant "Pour les camarades tombés", tandis qu'après chacun des noms, des milliers de bras se lèvent dans la foule pour faire le salut romain et que des milliers de gorges font retentir le PRESENTE: "Ils sont avec nous !" C'est ce rituel PRESENTE qui, depuis 48 ans, témoigne qu'il existe encore des jeunes hommes et des jeunes femmes dont l'âme et l'esprit brûlent d'une idée, d'un idéal, qui savent encore ce que signifie l'honneur, la dignité et l'héroïsme, qui ne sont pas encore empoisonnés par le matérialisme et l'utilitarisme, et qui savent qu'après le solstice d'hiver, la lumière reprendra le dessus. Ces jeunes ne sont pas remplis de haine comme leurs lâches ennemis Antifa et du pouvoir corrompu de l'État, mais ils sont déterminés à faire quelque chose, conscients qu'ils sont les rares à se lancer dans la nécessaire guerre civile au cri de PRESENTE.

Le fait que les camarades antifascistes se mettent à hurler de manière hystérique à leur vue et que les libéraux bourgeois se retirent rapidement ne leur arrache qu'un rire. Le fait que le gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'Italie, dirigé par la traîtresse Georgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia, ait entre-temps cédé aux demandes d'interdiction de l'ancien PC, hypocritement rebaptisé "Parti démocrate", et de l'opportuniste "Mouvement 5 étoiles" face à tous les groupes d'extrême droite, au salut romain jusqu'ici autorisé et même au rituel PRESENTE, ne fait que leur prouver que ce parti, issu de l'Alleanza Nazionale, elle-même scission libérale-conservatrice du MSI, n'est pas plus italien que la gauche et son ridicule fétichisme constitutionnel.

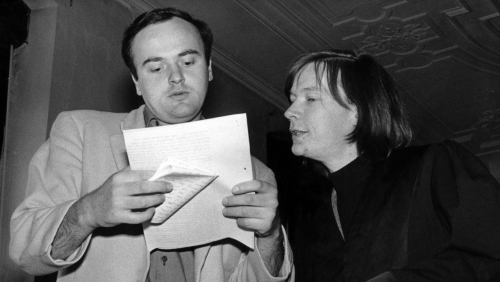

Ceux qui s'indignent de notre solidarité avec les "fascistes du 21ème siècle" feraient mieux de ne pas lire la suite. Car nous revenons maintenant à Günter Maschke, qui n'était pas seulement notre professeur, mais aussi notre meilleur ami. Une interview dans le journal Junge Freiheit, joliment intitulée "Je suis un ennemi de la Constitution !" (trad. franç.: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2008/11/26/entretien-avec-gunter-maschke-1991.html ), nous a montré que l'on peut rester révolutionnaire même en étant un réactionnaire aguerri. Machkino nous a expliqué qu'en tant qu'homme de droite, on ne peut montrer aucune crainte: "En tant qu'homme de droite, on ne peut pas se permettre le luxe de prendre publiquement ses distances !", ce qui ne signifie pas renoncer à une critique interne acerbe, mais non devant les yeux et les oreilles de l'ennemi. Il s'agit plutôt d'aiguiser sa propre vision du monde, si nécessaire avec un style APO d'avant-garde (APO = "Opposition extra-parlementaire"). En tant que partisan et connaisseur du catholicisme politique de Carl Schmitt, qu'il vénérait, d'un fascisme classique et d'un contre-renseignement radical, il était clair pour lui qu'"à la fin, la vérité est toujours dans les armes !". L'ancien marxiste n'avait pas oublié cette fameuse citation de Karl Marx: "L'arme de la critique ne peut cependant pas remplacer la critique des armes, la violence matérielle doit être renversée par la violence matérielle, seule la théorie devient une violence matérielle lorsqu'elle s'empare des masses" (Marx : "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie", 1843/44). Plus réactionnaire que nationaliste, Maschke s'est cependant attaché à stopper l'Antéchrist sous la forme de la démocratie, de l'égalité et de l'humanité, sans jamais risquer de confondre le libéralisme satanique avec le libéralisme légitime qui était le sien. Le réalisme de l'école de pensée qu'il a fondée ne connaît finalement pas d'autre espoir que Dieu. Avec Werner Sombart, il demandait: "Quel esprit se révélera le plus fort: l'esprit marchand ou l'esprit héroïque?". Ne jamais se laisser intimider par le système mafieux du mondialisme libéral est cependant l'une des conditions pour mériter et entreprendre la lutte pour l'ordre nouveau, même s'il semble impossible de la gagner.

La deuxième figure de proue de Maschke après Carl Schmitt, l'érudit, fut l'homme d'État et réactionnaire catholique espagnol Juan Donoso Cortés, lequel a formulé ce constat de la manière suivante: "La société européenne se meurt. Ses extrémités sont déjà froides. Bientôt, son cœur le sera aussi. Et savez-vous pourquoi elle meurt ? Elle meurt parce qu'elle a été empoisonnée, et parce que des curateurs lui ont donné la substance rationaliste comme nourriture. Elle meurt parce que l'erreur tue et parce que cette société est construite sur l'erreur. C'est pourquoi la catastrophe qui doit arriver sera, dans l'histoire, la catastrophe par excellence. Les individus peuvent encore se sauver, car ils peuvent toujours se sauver. Mais la société est perdue, non pas parce que son sauvetage est une impossibilité radicale en soi, mais parce que la société, j'en suis convaincu, ne veut manifestement pas se sauver. Il n'y a pas de salut pour la société parce que nous ne voulons pas faire de nos enfants de vrais chrétiens et que nous ne sommes pas nous-mêmes de vrais chrétiens. Ce serait une entreprise gigantesque, je ne le vois que trop clairement, si l'on voulait changer le cours actuel des choses".

Malgré tout, Donoso ne voit aucune raison de se décourager malgré ce sombre pronostic, car nous avons toutes les raisons d'être reconnaissants à Dieu de nous laisser mener ce combat. Nous devons seulement nous décider à lutter contre ceux qui veulent généralement construire un monde sans Dieu, supprimer la liberté des citoyens et nos traditions. Ce qui nous amène au sujet principal de notre contribution: l'endoctrinement de la gauche et des verts avec leurs propres experts en "climat", "migration", "extrémisme de droite", "pandémie" et "démocratie de genre", issus de la salle des privilègiés de la radio-télévision publique alimentée par la redevance obligatoire, des ONG d'extrême gauche fortement subventionnées et des partis grotesques du régime "feu tricolore". Leur objectif déclaré est de tromper les électeurs jusqu'à la fraude électorale ouverte. La seule tragédie est que le soi-disant "feu tricolore" n'entraîne pas seulement lui-même dans sa chute, ce qui serait tout à fait bienvenu, mais aussi, malheureusement, le pays tout entier, notre patrie, nos traditions, notre culture, la classe moyenne, les prestataires et les petits salaires, tout en accueillant chaleureusement depuis 2015 plus de huit millions d'envahisseurs venus d'Orient et d'Afrique sous la pression de Bruxelles. Il en a résulté des milliers d'attentats terroristes et de violences criminelles graves contre les citoyens allemands, en particulier contre les femmes et les jeunes filles sans défense, et accessoirement le pillage éhonté de notre système social et la confiscation des logements pour les occupants non invités.

Lors d'une réunion à Potsdam entre des politiciens de l'AfD, de la CDU et de l'Union des Valeurs (Werteunion) sur le "Grand Remplacement", le changement de peuple et la possible remigration d'environ un demi-million d'envahisseurs illégaux et de criminels sur une base aussi volontaire que possible, l'ONG d'extrême gauche "Correctiv", richement financée par les contribuables, a réussi, en utilisant les méthodes de la Stasi ou de la police politique, à faire pression sur les autorités allemandes. Elle a utilisé les méthodes de la "Gestapo" pour faire passer cette réunion privée pour une réunion d'extrémistes de droite avec des "intentions de déportation, y compris pour des citoyens allemands", à l'aide de mensonges et de fausses affirmations. S'ensuivirent les insultes habituelles des politiciens du Cartel à l'encontre de l'AfD, le Président fédéral Steinmeier traitant ses électeurs de "rats", la belliciste du FDP Strack-Zimmermann allant encore plus loin dans la faconde en qualifiant même l'AfD de "tas de merde", etc.

Il n'est pas nécessaire de revenir sur cette soi-disant "réunion secrète", qui n'avait rien de secret - il s'agissait d'une réunion privée avec Martin Sellner, l'"idéologue en chef" du mouvement identitaire autrichien, qui a prononcé un bref discours sur la "remigration". Tous les mensonges, insinuations et fausses affirmations concernant les "déportations", etc. ont depuis longtemps été réfutés par les tribunaux, ce que les radiodiffuseurs d'État des chaînes de télévision à péage ARD, ZDF et DLF, ainsi que le cartel politico-médiatique composé de traîtres de haut rang et de traîtres à la nation, y compris les anciennes "églises chrétiennes", la fausse opposition de la CDU/CSU et les habituels bénéficiaires et la piétaille de l'industrie culturelle d'extrême gauche, qui n'a rien à voir avec l'art et la culture, mais tout à voir avec la propagande gouvernementale, n'empêche pas ces salauds de répéter quotidiennement leurs mensonges éhontés avec ferveur et en bombant le torse. Qu'importe !

La question la plus importante est de savoir ce qu'il faut faire maintenant face aux menaces d'interdiction et de mort à l'encontre de l'AfD - lors d'un rassemblement, une affiche a été ouvertement brandie avec l'inscription "AfD'ler töten ! ", sans que la police n'intervienne, et encore moins ne porte plainte pour "incitation au meurtre" -, la menace d'une déchéance des droits civiques pour le politicien thuringien de l'AfD Björn Höcke et une campagne de dénigrement "antifasciste et démocratique" contre tous ceux qui ne veulent et ne peuvent plus abandonner et dissimuler leur révolte, leur résistance et leur colère froide contre les mondialistes, les totalitaires et les destructeurs de notre patrie et de notre prospérité à Berlin et Bruxelles.

Commençons par mettre fin à l'illusion de pouvoir changer fondamentalement la situation actuelle, aussi horrible soit-elle. Le changement de peuple, le remplacement de population et l'accaparement des terres par les envahisseurs venus d'Asie mineure et d'Afrique sont non seulement décidés depuis longtemps par les mondialistes de Bruxelles, Berlin et Washington, mais ils sont également en cours, et rien ni personne ne sera en mesure d'arrêter ou même d'inverser cette situation épouvantable dans un avenir prévisible. Ceux qui en doutent devraient se tourner vers la Pologne, où l'establishment woke, à la demande de Berlin et de Bruxelles, est en train de bouleverser les réalités créées jusqu'alors par le gouvernement national-conservateur du PIS dans le sens de la propagande LGTB et de l'égalité des sexes. L'accent est mis sur la déchristianisation des écoles et sur la domination à exercer sur les enfants et les jeunes. Comme le souligne David Engels dans le dernier numéro de CATO et sur JF-Online, il ne reste pas une pierre sur l'autre et l'on peut parier que, dans quelques années, la Pologne sera, en matière de migration et de politique sociale, un véritable bourbier semblable à la République du "feu tricolore". Les mondialistes et les néolibéraux ne plaisantent pas, et la Hongrie devra faire attention à ne pas être le prochain candidat à un renversement mondialiste et libéral de gauche, car Orban s'est déjà fait rouler dans la farine par les pontes de l'UE rassemblés autour de von der Leyen et Michel lors du nouvel octroi de quelques milliards à la très corrompue Ukraine.

D'un autre côté, les barbelés, qui n'existent malheureusement pas aux frontières de l'Europe et de l'Allemagne, sont déroulés depuis longtemps pour les patriotes fidèles à leur pays et les "déligitimateurs" du régime. Il ne s'agit pas d'une évaluation pessimiste, nous avons vu ce dont la classe dirigeante a été capable à l'époque de la "pandémie" coronaviresque, et ce n'était qu'une répétition générale pour d'autres "mesures étatiques" d'une entité qui n'est plus un État au sens de la protection et de l'obéissance depuis longtemps, mais qui joue tout de même à l'État avec succès.

Dans le même temps, cela ne signifie pas qu'il faille baisser les bras et pleurer en silence, s'anesthésier avec de l'alcool et des drogues pour refouler le crime qui se déroule sous nos yeux ou même assister impuissant à l'œuvre de destruction. Ce serait bon pour les peureux sans volonté de vivre, incapables d'une quelconque attaque contre le crime politique de la classe dirigeante. Même les oiseaux rares, les faibles et les humiliés peuvent et doivent entrer en guerre. Contrairement à nos ennemis déclarés, les lâches des groupes d'intervention "antifa" qui ne sont courageux qu'à vingt contre un, les "mamies contre la droite" séniles qui ne reconnaîtraient même pas un vrai fasciste s'il se tenait devant elles en chair et en os, les écoliers et étudiants stupides au cerveau lavé qui ne savent certes pas, qui était Cicéron et ne comprennent pas la différence entre le fascisme et le fétichisme, et le troupeau moutonnier des crétins bien-pensants et fidèles au régime, ainsi que le reste de la lie politique et intellectuelle, nous sommes en fait des âmes vivantes, empreintes d'une saine radicalité et du sentiment agréable d'être une minorité face à un monde de mensonges, de bassesses et de saletés les plus répugnantes.

Bien sûr, ils veulent nous donner une leçon avec leurs manifestations ridicules et "étatistes" contre la droite, alors que nous sommes aujourd'hui encore ce que nous avons toujours été et ce que nous serons toujours: patriotes, non-conformistes, contre-révolutionnaires, réactionnaires, traditionalistes, conservateurs de droite, idéalistes jeunes et vieux qui se battent pour une idée, souverainistes, militants nationaux-révolutionnaires, radicaux de droite, libertaires et ennemis de la prison des peuples qu'est l'UE. Les centaines de milliers de personnes qui manifestent "à mort" contre nous ces jours-ci et ces semaines-ci, sur ordre du régime et de ses orgues de propagande, ne sont que des chiens sans dents, des cabots qui jappent, et ils n'ont aucun honneur à respecter. Il leur suffit d'être dans le troupeau, de brandir quelques pancartes idiotes et de hurler quelques slogans encore plus idiots. Laissons ces crétins de la "société civile" jouer à leurs jeux puérils et profiter de leurs crises d'hystérie.

Que faire alors ? Tout ce qui peut servir une panique médiatisée des dominants et enflammer encore plus leurs peurs. Des actions rapides de distribution de tracts devant et dans les centres commerciaux, des campagnes d'affichage nocturnes avec des messages anti-régime, ironiques et dérangeants, prendre des positions qui exposent le courant dominant et surtout qui motivent les siens, comme par exemple avec des concerts, des lectures, des manifestations spontanées, des occupations de maisons, l'installation de salles de sport et de cafés, l'intervention dans la politique communale, la formation de centres sociaux et de "squadras". Ne jamais se justifier, prendre ses distances ou même s'excuser face à des "antifas" hystériques qui crient et profèrent des menaces et des insultes, mais évaluer de manière réaliste le rapport de force en faisant une évaluation intelligente de la situation. Les "antifas" sont certes des lâches, des pervers, des déformés, des imbéciles et des suppôts obtus des mondialistes au pouvoir, mais il est préférable de ne pas les sous-estimer, car cela pourrait s'avérer fatal en cas de doute. Face à des forces dix fois supérieures, la seule solution est de se retirer en bon ordre.

Tout cela est coûteux et fastidieux, parfois au prix de sacrifices, et l'originalité à tout prix n'est pas toujours utile. Il suffit d'incarner de manière crédible notre histoire et notre culture, de reconnaître nos racines, de rejeter la prétention et l'arrogance, de ne pas confondre le militantisme avec les bombes et les massacres, de rompre avec les règles et les habitudes inutiles, de conquérir des espaces de liberté et de les défendre avec courage, de ne pas céder au chantage, de ne pas croire aux mensonges poignants des libéraux et des gauchistes, de profiter de la confusion des esprits comme d'une chance d'amorcer un renouveau et de ne pas désespérer. Persévérer et ne même pas envisager le consensus et le compromis face à nos ennemis, traverser les crises et les catastrophes et résister tant que nos forces nous le permettent. En dépit des fétichistes libéraux-conservateurs de la Loi fondamentale et des intellectuels de référence, nous ne nous contenterons pas de maintenir notre résistance, nous l'activerons. Aux patriotes constitutionnels d'opérette, aux progressistes, aux "antiracistes" égalitaires, qui sont généralement les pires racistes, et aux "nationaux" bourgeois, nous dirons que dans un État non ethnique, la citoyenneté ne signifie en aucun cas faire partie d'une nation, mais n'est qu'un morceau de papier, loin de toute identité nationale et culturelle.

Pour conclure, laissons la parole à Günter Maschke avec une citation tirée de son magnifique essai de 1987 "Sterbender Konservativismus und Wiedergeburt der Nation" (Conservatisme mourant et renaissance de la nation): "Au début du devenir d'une nation, il y a souvent la guerre civile; il y a peu de raisons pour qu'il y ait autre chose au début de sa reconquête, puisque le plus grand ennemi de la nation est une partie d'elle-même. Il ne s'agit pas d'un romantisme sanglant rappelant le Far West, mais d'une conclusion plausible après la reconnaissance du terrain de la crise. Les conservateurs qui, pendant plus d'un siècle, ont démontré leur capacité à se transformer en étant toujours les plus touchés, aveugles, semi-aveugles ou voyants, pourquoi ne parviendraient-ils pas à se sacrifier en s'abolissant enfin en tant que conservateurs pour renaître en tant que nationaux-révolutionnaires ? Malgré tout, ils sont sans doute ceux qui comprennent encore le mieux la décadence de la société actuelle, qui ont les affects les plus forts à son égard. Pour la première fois, ils ont une vraie chance: celle d'être à l'avant-garde".

À l'époque, j'ai grandement apprécié notre Maschkino pour cette déclaration. Aujourd'hui, je suis dans ma 82ème année et immensément triste de ne pas avoir 50 ans de moins, pour partir au combat nocturne en riant et en étant tendu, en acceptant malgré tout la gravité d'éventuelles blessures, je reconnais encore la véracité de ses paroles deux ans après sa mort trop précoce. Un homme comme lui nous manque, mais nous n'en trouverons pas d'autre comme lui. Sa capacité de discernement, son ironie, son cynisme, son sarcasme, son sens des réalités et, oui, son désespoir réjouissant nous manquent à tous, à tous les coins de rue, à nous, la droite radicale, les réactionnaires et les nationaux-révolutionnaires, même si nos intellectuels de référence se donnent beaucoup de mal. On en reste donc là: "La garde meurt, mais ne se rend pas !".

Werner Olles, le 7 février 2024

21:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, allemagne, werner olles |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 06 août 2023

La révolution est différente ! Adieu à l'ancienne "Nouvelle Droite"

La révolution est différente !

Adieu à l'ancienne "Nouvelle Droite"

Werner Olles

"Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un petit pas" (Napoléon). Si une conception stérile, déconnectée de la réalité, de la métapolitique accepte l'existence durable de communautés d'immigrés avec des structures mafieuses, des sociétés parallèles, des territoires de la peur, des zones de non-droit et de non-État, cela n'a en principe plus rien à voir avec une métapolitique réaliste au sens où l'entendait Antonio Gramsci, le maître à penser du Parti communiste italien. La métapolitique de Gramsci, qu'il a consignée en détail dans ses désormais célèbres "Cahiers de prison", était centrale pour l'organisation politique concrète qu'il représentait et qu'il a même dirigée à un moment donné en tant que président du parti. Un demi-siècle plus tard, Franco Freda, ancien permanent du MSI et futur leader des soi-disant "nazis-maoïstes", a plaidé pour une alliance stratégique entre l'extrême droite révolutionnaire et l'extrême gauche révolutionnaire en vue de créer un État hiérarchique et totalitaire. En fait, les deux camps combattaient la société libérale occidentale, mais leurs points communs ne suffisaient pas à dépasser une petite alliance fortuite donnant lieu à quelques escarmouches contre la police, détestée dans le milieu universitaire. Dans les années 1990, le stratège du front transversal Pino Rauti, qui fut membre du MSI depuis l'autorisation du parti en 1946 accordée par le ministre de la justice communiste Palmiro Togliatti, qui fut également fondateur de l'école de pensée nationale-révolutionnaire "Ordine Nuovo" inspirée par Julius Evola et dirigeant de la scission du MSI "Fiamma Tricolore" et d'un certain nombre d'autres petites formations nationales-révolutionnaires, a tenté de faire la synthèse entre les deux courants, a tenté de faire la synthèse entre les valeurs de gauche "travail, dignité et justice sociale" et les valeurs de droite "famille, État, tradition et religion" et a également échoué, malheureusement.

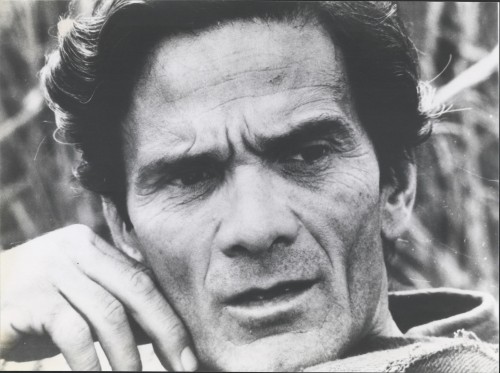

Avec le principal penseur du "patriotisme social", Diego Fusaro (photo), un intellectuel qui a fait du lien entre la lutte des classes et la souveraineté nationale son cheval de bataille et qui place la résistance métapolitique à l'aristocratie financière apatride et sans racines au premier plan pour unir la classe ouvrière menacée d'appauvrissement économique et la classe moyenne frappée par le déclin économique, une nouvelle génération de "penseurs transversaux", d'intellectuels organiques, est désormais entrée dans l'arène politique. Fusaro appelle ouvertement par leur nom les "nouveaux maîtres de la post-bourgeoisie", dont toute la haine va à un monde pluriel tissé de traditions et de peuples, de langues et de cultures, et plaide pour une géopolitique, une histoire des idées et une critique culturelle, une idée impériale et multinationale de l'Europe au-delà du chauvinisme anachronique qui a survécu et pour lequel la liberté n'est qu'une notion abstraite. C'est précisément ce que devraient être les objectifs fondamentaux et les plus précieux d'une "Nouvelle Droite européenne" nationale et sociale révolutionnaire: la création d'une élite européenne forgée par la transformation intérieure et la consolidation des forces spirituelles dans l'intériorité même des militants/combattants, une élite qui apprécierait les grandes vérités de la philosophie antique d'un Platon et d'un Aristote, tout comme elle mépriserait un "christianisme réduit au certificat de baptême", politiquement correct et dans l'air du temps, et admirerait le christianisme des traditions, des croisades et des vaillantes luttes défensives des peuples européens contre le mahométisme. Cela fait partie des conditions existentielles et essentielles pour imposer notre vision de l'Europe, en évitant les erreurs, les survivances et les errements définitionnels de la Nouvelle Droite et de la vieille "Nouvelle Droite", afin de réaliser l'utopie d'une renaissance européenne. Car ce n'est qu'ici que nous pouvons cultiver, chérir et faire prospérer notre héritage commun, nous reconnaître nous-mêmes, notre diversité culturelle et linguistique et créer un espace plurinational dont l'Europe a plus que jamais besoin. Le discours imité de la bohème intellectuelle, des apparatchiks cultureux, discours redondant de la vieille "nouvelle droite" sclérosée n'est plus qu'un boulet gênant et contre-productif à cet égard, car il est impossible de concilier nos idées conservatrices, nationales révolutionnaires et sociales-patriotiques et notre lutte pour une démocratie organique avec les principes libéraux d'une démocratie parlementaire corrompue de type ancien, y compris ses divers partis arc-en-ciel. Tout cela a tout simplement survécu, et c'est très bien ainsi !

Bien sûr, cela implique de penser une géopolitique réaliste qui tienne tête au théâtre de marionnettes gouvernemental des élites occidentales ultralibérales à la botte des États-Unis, de tisser de nouvelles alliances et de reconsidérer le manque de concentration sur la dimension ethnique de l'identité comme une véritable révolution culturelle. Cela signifie rejeter fermement le projet multiracial et monoprimaire du multiculturalisme et de la diversité. La sous-estimation de l'immigration "afro-maghrébine" dans les systèmes sociaux européens, qui colonise notre pays et laisse derrière elle un fatras de criminalité, de violence, d'asocialité, d'hostilité et d'aliénation, doit être associée à l'hypocrisie, la vénalité, le bellicisme, la trahison du peuple et la délation nauséabonde de nos élites négatives, y compris leurs troupes de voyous "antifas" perpétuellement choyées par la "justice", comptent parmi les plus graves erreurs et hypothèques de l'ancienne "nouvelle droite". Pendant trop longtemps, la tolérance a été prêchée comme une vertu en ces milieux, et la gauche unie, y compris ses gangs criminels et violents, a toujours pu compter sur la tolérance "de droite" pour perpétuer son existence et sa nuisance. En réalité, cependant, derrière toute vertu et fausse tolérance, il y a une perversion contenue, un masochisme politique, une flagornerie et, enfin et surtout, le règne de la laideur éthique et de l'infamie comportementale, assortie de la tyrannie des chefaillons imbus de leur nullité. Cependant, l'opposition classique à la tyrannie n'est précisément pas la démocratie, mais la culture, car la tolérance conduit généralement soit au brutalisme, soit à la lâcheté, car il ne peut y avoir de vertu accomplie sans une communauté harmonieuse de camarades de toutes générations partageant les mêmes idées. Le réactionnaire catholique espagnol Donoso Cortés nous enseigne: "Placé devant le choix entre la dictature du poignard et la dictature du sabre, je choisis la dictature du sabre !"

Notre mission n'est donc pas de pratiquer une fausse tolérance édulcorante et de croire en la droiture des dirigeants, mais bien de nous appuyer sur le mythe, l'identité et sur un césarisme d'inspiration moderne et nationale-révolutionnaire. Il est donc absolument nécessaire de déblayer les décombres de nombreuses décennies de pensée libérale-conservatrice, de bégaiement intellectuel et de fausses peurs, afin de parvenir enfin à un renouveau spirituel et moral de nos bases de vie nationales, culturelles et sociales. La résignation tragique et l'inconscience des Européens de l'UE, la profanation du sacré et l'oubli de nos traditions forgées au fil des siècles au profit d'une situation déspiritualisée et humiliante doivent enfin prendre fin afin que situation et mythe se rejoignent dans le nativisme. Ce ne sera pas facile, car on peut interpréter un mythe, mais pas une situation, surtout face à la vindicte des barbares déchaînés qui nous envahissent, à la peste de l'ultralibéralisme et aux scories d'un conservatisme qui veut sauver et préserver ce qui ne peut plus être ni sauvé ni préservé. L'UE, prison des peuples et des nations européennes, doit être détruite, l'OTAN, alliance guerrière qui ne sert que les intérêts anglo-américains, doit être dissoute.

A l'UE, en tant que club politique échangiste, nous devons opposer "l'Europe en tant que grand espace" de Carl Schmitt, un nouvel ordre spatial et un nouveau nomos de la terre dans de grands espaces continentaux cohérents. Dans un monde de luttes et de guerres, de violence et finalement toujours d'impuissance des triomphes insatisfaisants et des défaites sans fin, une aristocratie du futur peut ainsi voir le jour, qui inscrira la régénération spirituelle de l'Europe sur ses cent drapeaux et mettra un terme bien mérité à la simulation démocratique, qui camoufle à peine la persistance éternelle de notre statut de colonie américaine. Si, comme l'a dit Carl Schmitt, l'ennemi est notre propre question en tant que figure, si Disraeli a qualifié l'histoire de lutte des races, si la psychanalyse de Freud a détruit l'anthropologie chrétienne et si la théorie de la relativité d'Einstein a fait voler en éclats la vision anthropocentrique du monde, la thèse du génial constitutionnaliste de Plettenberg qui évoquait l'unité du sang et de l'esprit n'a jamais été aussi claire.

L'année 1968, année de naissance de la Nouvelle Gauche, a ouvert la voie au capitalisme post-bourgeois de type néolibéral et donc à la destruction des traditions et des institutions établies. Bien qu'au début de la révolte, il s'agissait de la lutte des classes marxiste et d'une neutralité quelconque au-delà des deux superpuissances que sont les États-Unis et l'Union soviétique, l'Europe occidentale a dégénéré dans tous les domaines pertinents, de la culture à l'éducation, pour devenir un simple protectorat de l'hégémonisme américain dès lors les soixante-huitards, depuis longtemps atteints d'entrisme, se sont laissés entraîner dans un iconoclasme dirigé contre les quelques institutions encore existantes. Hegel a fait remarquer un jour que les événements historiques mondiaux se produisent deux fois, et Marx a ajouté qu'ils se produisent une fois comme tragédie et une deuxième fois comme farce. Pour éviter que cela ne se reproduise, la voie de l'eurasisme nous est aujourd'hui ouverte, qui, au-delà de tous les dogmatismes, du néo- et de l'ultralibéralisme et du mondialisme, déclare la guerre à la sphère morbide et belliqueuse du complexe anglo-américain et la mène également sur le plan spirituel et métapolitique. C'est une tâche ardue et, sur le chemin épineux qui y mène, de nombreuses batailles seront menées et probablement de nombreuses défaites seront subies. Il ne nous reste cependant pas d'autre choix que de nous engager épistémologiquement dans un réalisme résolu. Nous n'avons cependant pas d'autre alternative ni de seconde chance pour créer une renaissance européenne et, en fin de compte, pour restaurer un empire européen des peuples, des patries et des régions qui, de Lisbonne à Vladivostock, inclurait la Russie, les pays slaves, nordiques et de langue romane, ainsi que l'Allemagne et son importante fonction de pont. Ni la terreur des mondialistes, ni l'arme empoisonnée de la légalité des détenteurs du pouvoir et du droit, ni les poignards et les couteaux des barbares, métaphores de la guerre civile ethnoculturelle, ne doivent donc nous effrayer. Mais cela n'a rien à voir avec un optimisme de circonstance ou un activisme aveugle. Car comme le dit Oswald Spengler : "L'optimisme est une lâcheté. Seuls les rêveurs croient aux issues. Persévérer dans une position perdue, sans espoir, sans salut, est un devoir"! D'un autre côté, celui qui ne se bat pas a déjà perdu! "Être homme, c'est être combattant!". Avec cette citation de Sénèque, nous devons prouver que nous sommes là, prêts à mener le combat contre le mal. La ballade de Schiller "Le combat avec le dragon" raconte l'histoire d'un croisé qui, plein de courage mais sans mission, tue un dragon redouté et qui, pour cette raison, est d'abord condamné par le Grand Maître de l'Ordre, puis gracié en raison de son attitude d'humilité. Cela montre comment, dans la lutte pour la renaissance de l'Europe, il faut à la fois de la force et de l'humilité pour être victorieux contre n'importe quel dragon, qu'il soit à l'intérieur du guerrier ou qu'il vienne de l'extérieur. Dans l'esprit de nos grands modèles, José Antonio Primo de Rivera, Jean Raspail, Dominique Venner et Guillaume Faye, cela ne peut que signifier: Vaincre la paralysie intellectuelle et le libéralisme occidental destructeur des peuples! Forteresse Europe! Reconquête culturelle! Reconquista! Telles sont les conditions pour que l'immortel "Occidental" ressurgisse enfin et qu'un monde hétérogène de peuples largement homogènes suive sa propre voie.

Face à l'ethnocide mondial qui accompagne la mondialisation et donc un aplatissement et une uniformisation égalitaires progressifs, les peuples d'Europe n'ont pas d'autre issue pour échapper à la multiculturalité qui engendre les guerres de peuples et de races les plus cruelles. La pathologie maison d'un multiculturalisme imposé par l'immigration massive de populations allogènes doit être combattue sans compromis comme facteur de déchéance et de dissolution, au même titre que l'idéologie perverse d'une humanité unimorphe, expression de la décadence de l'Occident, enfant gâté des États-Unis, soit "le matérialisme occidental, l'utilitarisme mercantile, l'américanisation culturelle et la pensée bourgeoise" (Pino Rauti). Dans son célèbre ouvrage "Der Bourgeois - Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen", l'économiste national Werner Sombart écrivait que "dans la nature même de l'esprit capitaliste se trouve une tendance qui tend à le décomposer et à le tuer de l'intérieur". Avec Gerd Bergfleth, on peut désormais y voir "une forme extrême de nihilisme planétaire", fondée sur la "volonté de destruction du monde". De nouveaux mythes pour le destin européen sont donc nécessaires, car l'ennemi ne capitulera pas de son propre chef, mais mobilisera ses meilleurs alliés : Les optimistes, les sectateurs des "droits de l'homme", les libéraux-conservateurs qui se muent soudain en néocons belliqueux, tous les petits politiciens, les sachants, les philistins et les faiseurs de faits dont le passe-temps favori est de chercher des miettes. Nous nous devons à nous-mêmes et à l'évidence de notre antinomisme épistémologique de ne pas nous laisser impressionner par leurs invectives et leurs hypothèses diaphanes, et de ne pas reculer devant les atavismes.

Werner Olles

18:26 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : werner olles, nouvelle droite, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 14 septembre 2022

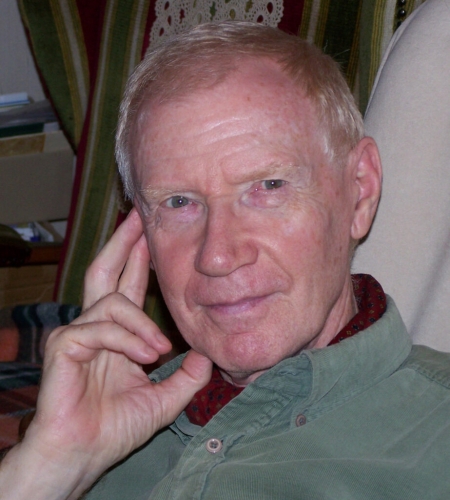

Werner Olles vient de fêter ses 80 ans: un social-patriote, un doux réactionnaire

Werner Olles vient de fêter ses 80 ans: un social-patriote, un doux réactionnaire

par Siegfried Bublies

Source: https://wir-selbst.com/2022/09/12/werner-olles-zum-80-geburtstag-ein-sozialpatriotischer-ein-sanfter-reaktionar/

Les chemins de la vie ne sont souvent pas rectilignes, ils connaissent des hauts et des bas, des obstacles à surmonter, des bifurcations, des croisements, des pauses et aussi l'agitation d'une avancée constante, toujours vers de nouveaux horizons.

Lorsque Werner Olles a pris contact avec la rédaction de wir selbst en 1982, il y a exactement 40 ans, il avait déjà derrière lui un parcours qui l'avait mené à travers les catacombes de la gauche militante et révolutionnaire: adhésion au SDS en 1968, après sa dissolution, membre des "Panthères rouges", une organisation annonciatrice des "Cellules révolutionnaires" terroristes, séjour au Liban en 1969 avec une délégation du SDS dans un camp d'entraînement du Fatah, suivi d'une fuite avec l'aide de milices chrétiennes de la Falange pour revenir en RFA, rupture avec la gauche radicale en 1972 et membre du SPD de 1973 à 1977.

En revanche, l'équipe fondatrice de wir selbst venait du camp politique opposé, de l'extrême-droite: nous étions des nationalistes déçus, dégoûtés par le caractère rétrograde et la pauvreté intellectuelle de la Vieille Droite, nous cherchions des alternatives. C'est l'histoire toujours assez passionnante des "gens de gauche de la droite" et des "gens de droite de la gauche" qui se rencontrent et constatent que les points communs l'emportent sur ce qui les sépare. On pourrait alors se lancer dans une recherche intéressante pour savoir ce qu'il y a de commun. Il y a bien sûr des interfaces politiques et programmatiques évidentes, qui existent effectivement entre la vraie gauche et la vraie droite: une aspiration anticapitaliste un peu diffuse, un malaise face à la modernité et ses signes évidents de décadence, et un rejet de la faute sur l'esprit libéral de l'époque, qui ne connaît pas de traditions ni de valeurs transcendantes, mais seulement le marché, l'homme en tant que consommateur et l'hédonisme voulu et encouragé d'une société en décomposition.

Mais cela n'explique que partiellement la topographie du fer à cheval (Jean-Pierre Faye, Armin Mohler), où les extrémités gauche et droite du fer à cheval sont assez proches et où l'establishment, le centre méprisé, est à égale distance. Il faut toujours ajouter quelque chose d'individuel, quelque chose qui harmonise de manière presque magique les différentes expériences de vie dans des milieux politiques dissonants. C'est ainsi que Werner Olles nous a rendu visite pour la première fois (probablement en 1982) et, en tant qu'ex-gauchiste, il a tendu la main aux ex-droitiers avec simplicité et franchise : un homo politicus et un caractère fondamentalement honnête qui refusait la stigmatisation en raison d'une socialisation politique différente et qui, malgré des opinions différentes sur des questions particulières, a su apprécier notre idéalisme rebelle.

Werner Olles avait et a toujours une gaieté juvénile et contagieuse, qui n'admet que de légères touches de moquerie, mais qui parfois, lorsque les conversations évoluent vers un diagnostic de l'époque, montre aussi un fond d'humour noir. Cet homme extraordinairement érudit et cultivé avait une longueur d'avance sur nous, les plus jeunes, en termes de connaissances et d'expérience de la vie. A partir de 1982, il est devenu un auteur permanent de notre revue et aussi un compagnon de route et un conseiller amical. Son attitude douce et conciliante, son aimable modestie et son sens de l'humain ne doivent pas faire oublier que, sur les questions politiques existentielles, Werner Olles est d'une intransigeance, d'une dureté et d'une fidélité aux principes tout à fait inhabituelles. Un antilibéralisme prononcé, qui s'est affiné au fil des décennies dans l'amitié la plus étroite et l'échange intellectuel avec Günter Maschke, certainement le meilleur connaisseur de Carl Schmitt, doit être considéré comme une constante de la vie de l'homme politique et du publiciste Werner Olles.

Que personne ne s'y méprenne : Werner Olles est un amoureux de la liberté, un contempteur de la restriction de la parole libre, un adversaire des interdictions de penser, des entraves de l'État et des prescriptions langagières idéologiquement justifiées. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est l'un des publicistes allemands les plus marquants qui affirment ouvertement leur hostilité au libéralisme - sous le couvert duquel se cachent le mondialisme, l'universalisme destructeur de la culture, l'exploitation capitaliste, le consumérisme et l'hédonisme.

Dans ce contexte, il est compréhensible que Werner Olles se soit consacré de plus en plus, au cours des deux dernières décennies, à des questions d'une importance supra-temporelle et qu'il ait retrouvé un accès à la foi chrétienne d'inspiration ultra-catholique. Dans un monde en décomposition, où les ordres, les traditions et les valeurs s'effritent, où les peuples et même les sexes humains sont dénigrés comme des constructions sociales, Olles cherche et trouve un appui dans le religieux, dans la certitude d'une toute-puissance divine. Comme cela n'est plus transmis par l'Église catholique officielle, Werner Olles s'est mis à la disposition des courants critiques envers l'Église, des courants sédévacantistes, en tant que publiciste et y trouve de plus en plus d'écho.

Depuis plus de 30 ans, Werner Olles travaille comme pigiste pour l'hebdomadaire conservateur Junge Freiheit. Ses critiques de livres, de magazines et de films y sont extrêmement populaires et sont déjà devenues une rubrique incontournable dans ce média intellectuel, phare des conservateurs allemands.

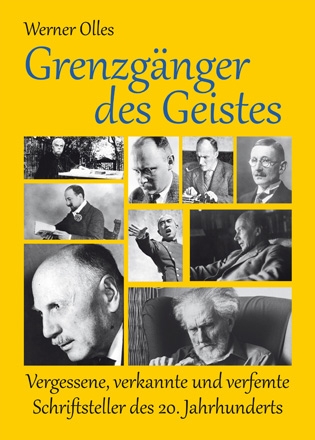

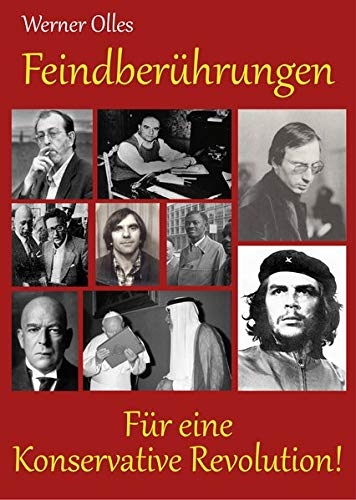

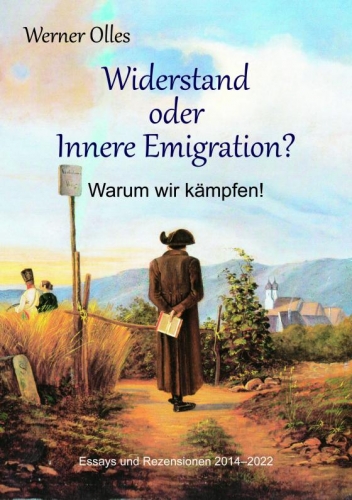

Depuis 2019, trois livres de Werner Olles sont déjà parus aux éditions Lindenbaum : Grenzgänger des Geistes (Écrivains oubliés, méconnus et bannis du XXe siècle, 2019), Feinberührungen (Contre le totalitarisme de gauche, 2020) et "Résistance ou émigration intérieure. Pourquoi nous nous battons" (2022).

Nous te félicitons de tout cœur, cher Werner, à l'occasion de ton 80ème anniversaire et te souhaitons de rester en bonne santé, d'être créatif et d'œuvrer de manière bénéfique pour le bien de notre peuple. Nous sommes fiers de t'avoir à nos côtés.

Pour toutes commandes: https://lindenbaum-verlag.de/

Werner Olles - un parcours de vie