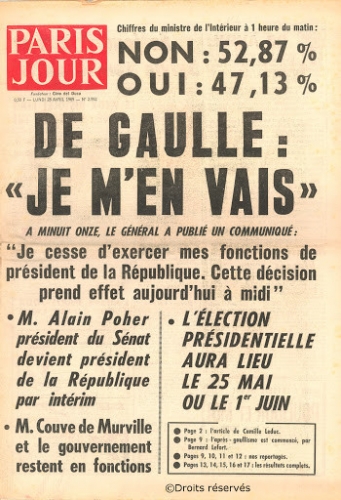

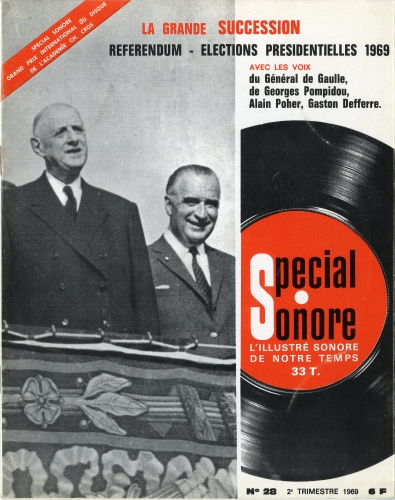

Il y a plus de cinquante ans, le 27 avril 1969, dès la victoire du non connue, le Général De Gaulle cessait ses fonctions de président de la République. Il retournait à La Boisserie avant de séjourner le temps de la campagne présidentielle en Irlande. Bien des observateurs ont vu ce référendum portant sur la réforme du Sénat et la régionalisation comme un suicide politique.

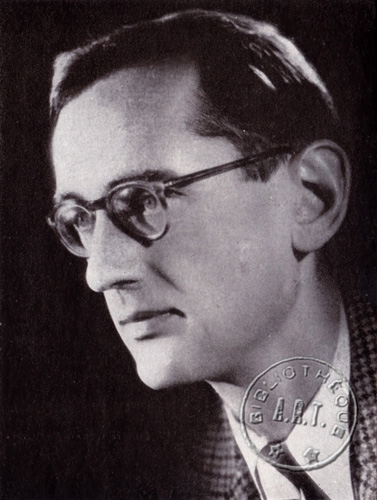

Déjà biographe de Louis-Philippe d’Orléans et de Philippe Séguin, véritable faux héros porté au pinacle par d’indécrottables droitards qui fit perdre en 1992 le non à Maastricht parce qu’il ne voulait pas heurté un François Mitterrand au sommet de sa ruse florentine, Arnaud Teyssier ne partage pas l’analyse convenue de la lassitude politique. Il insiste au contraire sur les dernières années d’un second mandat marqué par des coups d’éclat retentissants (retrait de l’OTAN en 1966, discours d’autodétermination à Phnom Penh en 1967, condamnation la même année de l’État d’Israël après la guerre-éclair des Six Jours, reconnaissance du combat canadien-français à Montréal). De Gaulle prend « la défense des identités nationales et des cultures face au grand nivellement qui s’annonce (p. 66) ». Son interprétation rejoint celle d’Anne et de Pierre Rouannet qui dans Les trois derniers chagrins du Général de Gaulle (Grasset, 1980) et dans L’inquiétude outre-mort du Général de Gaulle (Grasset, 1985) traitaient déjà de ces thèmes d’un point de vue original et pertinent.

Déjà biographe de Louis-Philippe d’Orléans et de Philippe Séguin, véritable faux héros porté au pinacle par d’indécrottables droitards qui fit perdre en 1992 le non à Maastricht parce qu’il ne voulait pas heurté un François Mitterrand au sommet de sa ruse florentine, Arnaud Teyssier ne partage pas l’analyse convenue de la lassitude politique. Il insiste au contraire sur les dernières années d’un second mandat marqué par des coups d’éclat retentissants (retrait de l’OTAN en 1966, discours d’autodétermination à Phnom Penh en 1967, condamnation la même année de l’État d’Israël après la guerre-éclair des Six Jours, reconnaissance du combat canadien-français à Montréal). De Gaulle prend « la défense des identités nationales et des cultures face au grand nivellement qui s’annonce (p. 66) ». Son interprétation rejoint celle d’Anne et de Pierre Rouannet qui dans Les trois derniers chagrins du Général de Gaulle (Grasset, 1980) et dans L’inquiétude outre-mort du Général de Gaulle (Grasset, 1985) traitaient déjà de ces thèmes d’un point de vue original et pertinent.

Participation malentendue

Loin d’être un acte insensé, le référendum perdu de 1969 a été une occasion ratée d’accompagner la France dans une ère socio-économique et culturelle nouvelle que pressent Charles De Gaulle. « Depuis 1940, la France était engagée dans une révolution profonde qui se poursuivait et qu’il fallait approfondir inlassablement pour ne pas subir l’aliénation promise par la nouvelle civilisation technicienne et comptable qu’il sentait venir depuis sa jeunesse. Une révolution permanente, en quelque sorte, qu’avait en partie devinée, sans la comprendre tout à fait et tout en l’abhorrant, François Mitterrand dans Le Coup d’État permanent (1964), et dont l’objet était de maintenir dans son essence, face au monde chargé de dangers qui venait, la France, l’État, la République. Se préparer, anticiper, transformer – parfois de manière radicale, lorsque la nécessité l’imposait, oui. Arranger, s’arranger, jamais (p. 10). »

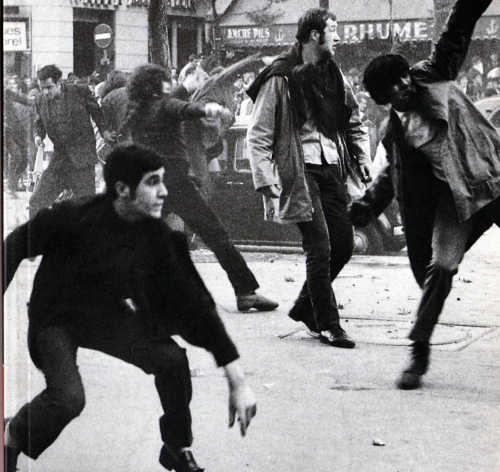

En soumettant aux Français deux réformes hardies et complémentaires (l’officialisation de la région, la fusion du Sénat et de l’inutile Conseil économique et social et leur transformation en assemblée des territoires, des producteurs et de la famille), De Gaulle entendait s’attaquer aux fractures révélées par Mai 68. Comment ? Par la voie audacieuse et singulière d’une autre révolution appelée la participation.

Charles De Gaulle considère la participation comme l’élément décisif pour lier durablement le travail et le capital, association déjà revendiquée à l’époque « populiste » du RPF (Rassemblement du peuple français). Par participation, il entend « une forme de révolution dans l’exercice des décisions au sein des universités, au sein de l’entreprise, dans les régions. Il reconnaît implicitement que les mécanismes traditionnels de la démocratie représentative ne sont plus suffisants pour faire face au monde nouveau qui se profile (p. 85) ». En effet, « au-delà de son caractère singulier et déroutant, [Charles De Gaulle] représente à la perfection le modèle de l’homme d’État français qui dépasse, sans l’abolir, l’opposition traditionnelle entre droite et gauche et met au rebut le faux débat de la pensée contemporaine qui s’est développé en France autour du “ libéralisme ” et de l’« élitisme », ou du jacobinisme et de l’esprit girondin. Sa conception sacerdotale du gouvernement et de la chose publique défie toute idée préconçue (p. 20) ». Les années 1960 marquent l’apothéose du « libéralisme gaullien ». « Il s’agit d’un libéralisme “ national ”, ou d’un libéralisme d’État, car il s’inscrit dans une gestion de l’économie très largement dirigée, où la planification est l’élément stratégique pour les politiques industrielles (p. 81). » On est donc très loin de la participation imaginée comme une manière biaisée d’implanter des soviets dans toute la société.

Charles De Gaulle considère la participation comme l’élément décisif pour lier durablement le travail et le capital, association déjà revendiquée à l’époque « populiste » du RPF (Rassemblement du peuple français). Par participation, il entend « une forme de révolution dans l’exercice des décisions au sein des universités, au sein de l’entreprise, dans les régions. Il reconnaît implicitement que les mécanismes traditionnels de la démocratie représentative ne sont plus suffisants pour faire face au monde nouveau qui se profile (p. 85) ». En effet, « au-delà de son caractère singulier et déroutant, [Charles De Gaulle] représente à la perfection le modèle de l’homme d’État français qui dépasse, sans l’abolir, l’opposition traditionnelle entre droite et gauche et met au rebut le faux débat de la pensée contemporaine qui s’est développé en France autour du “ libéralisme ” et de l’« élitisme », ou du jacobinisme et de l’esprit girondin. Sa conception sacerdotale du gouvernement et de la chose publique défie toute idée préconçue (p. 20) ». Les années 1960 marquent l’apothéose du « libéralisme gaullien ». « Il s’agit d’un libéralisme “ national ”, ou d’un libéralisme d’État, car il s’inscrit dans une gestion de l’économie très largement dirigée, où la planification est l’élément stratégique pour les politiques industrielles (p. 81). » On est donc très loin de la participation imaginée comme une manière biaisée d’implanter des soviets dans toute la société.

Arnaud Teyssier souligne qu’en 1969, « c’est encore une fois un projet de modernisation par le haut, avec mobilisation du local, et non une entreprise de décentralisation (p. 139) ». La participation aurait dû par conséquent concerner autant les entreprises et les régions que les universités en pleine agitation post-soixante-huitarde, sous la supervision attentive de « l’État, porteur de l’intérêt général, et émanation de la nation française dans toute sa densité temporelle (p. 114) ». Pour l’auteur, Charles De Gaulle agit toujours selon le prisme déterministe de l’État souverain (qu’on ne saurait confondre avec le misérable « État de droit »). Il cite par exemple Richard Cleary qui s’interroge sur la vision gaullienne de la construction européenne dans un article paru en mars 1971 dans la revue Four Quarters, intitulé « The American Press vs. De Gaulle. No Hits, No Runs, Too Many Errors » : « De Gaulle ne s’est pas opposé à l’Europe politique, il a voulu, au contraire, en créer les conditions d’existence et de développement réaliste en proposant, par le plan Fouchet, la création par étapes d’une confédération viable – sachant que, historiquement, dit Cleary, les fédérations ont toujours été précédées d’une structure confédérale (p. 73). »

Un autre aménagement territorial

Charles De Gaulle n’a jamais été fédéraliste, ni même un régionaliste au sens courant du terme. Par la participation et la régionalisation, il tient à rendre à ses compatriotes le sens de la responsabilité politico-civique. Force est d’observer que le prise en compte du citoyen adulte a disparu à l’avantage d’un indécent infantilisme politique. « Après le départ de De Gaulle, les institutions ne se sont pas adaptées : elles ont, en réalité, progressivement et profondément dévié de leur trajectoire – pour l’essentiel à partir du milieu des années 1980, au point d’avoir perdu tout lien substantiel avec leur esprit originel. Avec les cohabitations, l’adoption du quinquennat, le renoncement partiel à sa souveraineté, la France a réussi à fabriquer sa quinzième constitution, mais de manière subreptice et en escamotant le suffrage universel (p. 28). » Biographe de Philippe Séguin qui en vieux républicain n’accordait sa confiance que dans la commune et à la nation dans son acception contractuelle – assimilationniste dépassée, Arnaud Teyssier dénonce à son tour « la décentralisation en forme de décomposition, un fédéralisme dévoyé, le retour des fiefs et des féodalités, les stratégies de repli des notables, l’installation grasse et durable des partis politiques sur de nouvelles assises (p. 110) ». La décentralisation française pêche par un manque réel de compétences et de ressources propres accordées aux collectivités territoriales, d’un chevauchement volontaire des attributions entre les communes, les intercommunalités, les départements, les métropoles, les pôles métropolitains et les régions, ce qui favorise l’opacité des réalisations, et une excessive bureaucratisation partitocratique.

L’auteur réactive une vieille distinction qui a fait le bonheur des étudiants en droit public et en droit constitutionnel : la centralisation politique commencée par les rois Louis XI et François Premier, poursuivie par le Cardinal Richelieu et amplifiée sous Louis XIV ne coïncide pas avec la centralisation administrative décidée par Napoléon Bonaparte et renforcée par-delà tous les régimes des XIXe et XXe siècles. Tocqueville confond dans ses écrits les deux phénomènes, même si le premier porte en lui les germes du second.

Le Général De Gaulle soutient une véritable décentralisation économique et culturelle en même temps qu’une déconcentration administrative réelle, soit tout le contraire de près de quatre décennies de décentralisation politico-administrative opérée par François Mitterrand, Pierre Mauroy, Gaston Defferre, Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin. Tous ont instillé depuis 1982 « une décentralisation tous azimuts, où le pouvoir n’est pas transféré mais plutôt atomisé ou disséminé, d’une manière propre à affaiblir l’unité de l’État et à créer de fortes inégalités entre les régions suivant leur degré de développement (pp. 132 – 133) ». La réforme territoriale de 2014 réduisant le nombre des régions en métropole et la loi sur les intercommunalités décidées par le calamiteux François « Flamby » Hollande et son très incompétent Premier ministre Manuel Valls n’ont fait qu’accroître les disparités territoriales. Si la France avait été une fédération, ces mesures n’auraient suscité qu’un « fédéralisme anarchique (p. 133) ».

Vision nationale de la région

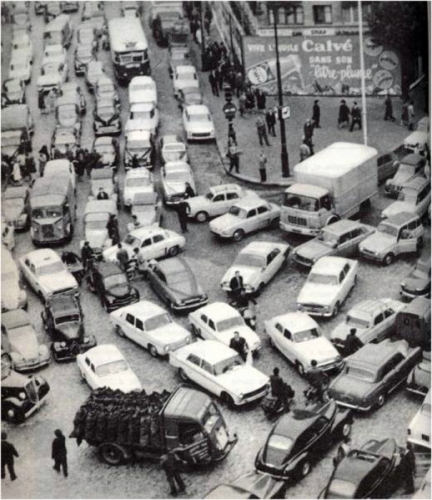

Cette incurie politique se comprend aussi par le désaveu de toute politique publique d’aménagement du territoire et de politique concertée des transports en commun (d’où la faillite préparée de la SNCF). Sous l’égide du ministre Olivier Guichard, le principat gaullien se caractérise au contraire par un indéniable volontarisme dans l’aménagement du territoire. Arnaud Teyssier y voit l’influence considérable du géographe non-conformiste Jean-François Gravier, auteur du célèbre Paris et le désert français (1947). Favorable à la déconcentration administrative, le régionalisme gaullien estime que les élites sociales et économiques locales « doivent être des relais et des soutiens pour une action décidée en haut – et non en elles-mêmes des acteurs de plein exercice (p. 122) ».

Les gaulliens estiment avec raison que la région « est une structure pleinement compatible avec la politique d’aménagement du territoire (p. 119) ». Arnaud Teyssier ajoute que « De Gaulle, lui, voulait des régions puissantes, contrôlées par l’État mais dans le cadre d’un dialogue permanent avec la société – société dont les élus n’auraient été que des protagonistes parmi d’autres (p. 151) ». Cette conception suppose qu’« il existe […] bien deux conceptions de la Région : l’une contre-révolutionnaire et décentralisatrice, l’autre républicaine – autoritaire et centralisatrice (p. 116) ». Cette dernière s’inscrit dans l’impérieuse obligation de toute communauté politique, à savoir que « le devoir d’un État et de son chef est d’abord d’assurer la survie et l’avenir de la nation (pp. 279 – 280) ».

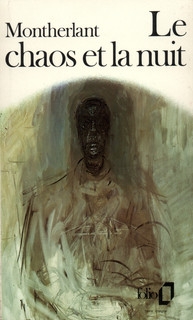

Dans cette perspective de téléologie politique, l’auteur met fort intelligemment en relation l’action de Charles De Gaulle et l’œuvre, en particulier théâtrale, de Henry de Montherlant. Il aurait pu aussi citer une anecdote donnée par Philippe de Saint-Robert. En attendant un essai nucléaire au large de Mururoa vers 1967 – 1968, le Général lisait dans sa cabine Le Chaos et la Nuit ! Cependant, personnalité « montherlaine », « peut-on dire que de Gaulle était une figure “ schmittienne ” ? (p. 271) » Arnaud Teyssier s’avance ici un peu trop vite quand il souligne que le gaulliste de gauche et professeur de droit constitutionnel, un temps enseignant à l’Université de Strasbourg, « René Capitant, qui fut l’une des personnalités les plus proches de De Gaulle, était un admirateur et un ami de Carl Schmitt (p. 272) ».

Dans cette perspective de téléologie politique, l’auteur met fort intelligemment en relation l’action de Charles De Gaulle et l’œuvre, en particulier théâtrale, de Henry de Montherlant. Il aurait pu aussi citer une anecdote donnée par Philippe de Saint-Robert. En attendant un essai nucléaire au large de Mururoa vers 1967 – 1968, le Général lisait dans sa cabine Le Chaos et la Nuit ! Cependant, personnalité « montherlaine », « peut-on dire que de Gaulle était une figure “ schmittienne ” ? (p. 271) » Arnaud Teyssier s’avance ici un peu trop vite quand il souligne que le gaulliste de gauche et professeur de droit constitutionnel, un temps enseignant à l’Université de Strasbourg, « René Capitant, qui fut l’une des personnalités les plus proches de De Gaulle, était un admirateur et un ami de Carl Schmitt (p. 272) ».

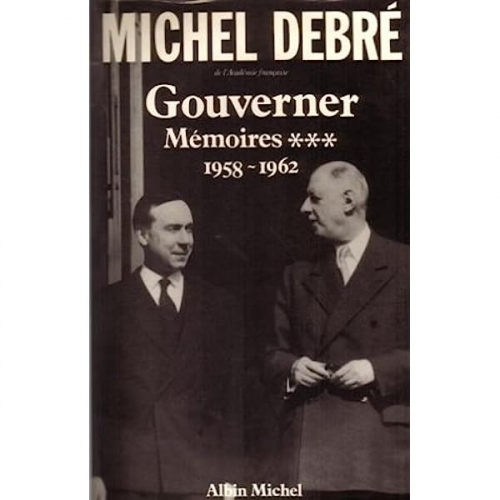

Dans les années 1930, le jeune Capitant avait établi avec Carl Schmitt une brève correspondance épistolaire. Il n’en garda pas moins la notion-clé d’état d’exception qu’on retrouve dans l’article 16 de la Constitution de 1958. Toutefois, René Capitant n’est pas un des rédacteurs du texte constitutionnel puisqu’il se trouvait au Japon. Agacé par l’anglomanie de Michel Debré, il a vite reconnu que cette constitution avait été fort mal rédigée et qu’elle éteignait toute portée vraiment plébiscitaire.

En revanche, Carl Schmitt, en penseur averti du politique, ne pouvait qu’apprécier le style de gouvernement, très décisionniste, du fondateur de la Ve République. L’auteur cite une lettre de Carl Schmitt écrite en français adressée à Julien Freund en date du 1er mai 1969 : « La démission du général de Gaulle m’a touché comme un coup du sort jeté à un parent prochain (p. 273). » Témoin quotidien d’une Allemagne de l’Ouest à la souveraineté rognée et sous tutelle des vainqueurs de 1945, Carl Schmitt ne peut qu’approuver la pratique gaullienne. Outre ses nombreuses lectures, ce francophone rejoint facilement l’opinion de son ami Julien Freund, ouvertement gaullien (et non gaulliste !), et de son ancien secrétaire, Armin Mohler, correspondant de plusieurs titres germanophones à Paris dans les années 1950 et 1960, qui se qualifiera plus tard volontiers de « gaulliste de droite critique » quand il tentera d’influencer dans un sens européen la CSU (Union sociale-chrétienne bavaroise) de Franz Josef Strauss.

Le régionalisme gaullien qui puise chez les non-conformistes des années 1930 (le personnalisme, L’Ordre nouveau, voire la Jeune Droite) confirme une idée certaine de la France, marqueterie bio-culturelle d’origine européenne entérinée par l’histoire et le politique. « Le destin français devait continuer à s’inscrire dans une exigence de grandeur, note encore Arnaud Teyssier, tout en cherchant les voies d’une adaptation au monde nouveau (p. 265). »

Ultimes voyages testamentaires

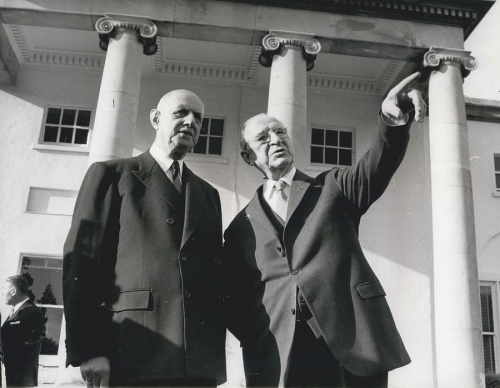

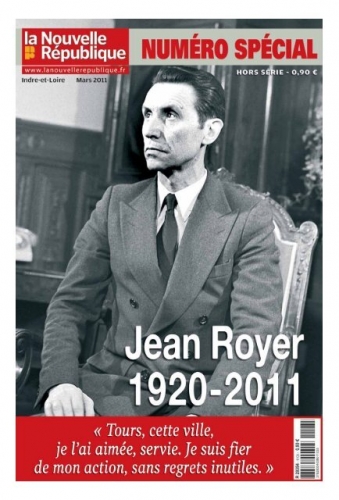

Arnaud Teyssier ne se contente pas de revenir sur les derniers mois de cette présidence épique. Il commente les deux derniers voyages de l’ancien président français. En République d’Irlande, De Gaulle discute avec un autre grand résistant, le président Éamon de Valera, et porte un toast « à l’Irlande tout entière ». Il s’attarde surtout sur un autre périple qui va contrarier bien des gaullistes : le séjour en Espagne au printemps 1970. Admirateur méconnu de Charles Quint au point que certains ont pu se demander si l’échec référendaire ne serait pas une forme d’abdication, Charles De Gaulle accepte l’invitation du général Franco dont il loue l’œuvre. « Les bons sentiments importent peu lorsque l’unité et le salut des nations forment le but ultime. Le Caudillo n’est pas un dictateur classique, porteur d’une idéologie appelée à durer. De Gaulle avait noté un jour dans ses carnets cette phrase de Joseph de Maistre : “ Un acte politique ne se juge pas aux victimes qu’il fait, mais aux maux qu’il évite. ” (p. 252) » Arnaud Teyssier explique cet avis aujourd’hui dérangeant. « Une des raisons qui justifiaient l’admiration de De Gaulle pour le général Franco, c’est précisément qu’il s’était toujours considéré comme le dirigeant temporaire de l’Espagne, préparant de longue haleine le retour de la monarchie (pp. 190 – 191). » Il est dommage que Franco ait finalement choisi la branche isabéliste et libérale des Bourbons d’Espagne aux dépens de la branche légitime, carliste, des Bourbons-Parme.

De Gaulle et le Président irlandais de Valera

Il est évident que pour Charles De Gaulle, « Franco est l’homme qui a maintenu l’intégrité nationale espagnole dans la tourmente de la guerre. C’est une figure majeure du siècle, l’un des derniers survivants de la guerre civile européenne (pp. 200 – 201) ». Pas certain que l’ineffable charognard Pedro Sanchez, dirigeant socialiste d’un gouvernement minoritaire responsable de l’exhumation – profanation de la Valle de los Caidos, se recueille un jour à Colombey-les-Deux-Églises devant la tombe d’un si « affreux fâchiste »…

Arnaud Teyssier s’agace enfin d’une certaine idéalisation – instrumentalisation de Charles De Gaulle. « Il faut avouer que la gaullolâtrie le tue parfois à petit feu, plus sûrement que toutes les haines qui se sont peu à peu effacées avec le temps. On l’invoque à chaque détour, on cite à l’envi ses bons mots, on en fait même des livres entiers, nécessairement agréables à lire. Mais en fait, on n’en finit pas de l’enterrer depuis ce départ shakespearien, en avril 1969, provoqué par la volonté du peuple français qu’il avait lui-même suscité… (p. 14). » Il ose même rappeler dans ce livre remarquable que l’action politique se moque du moralisme. Ainsi revient-il sur le parcours étonnant du dernier Premier ministre du Général, Maurice Couve de Murville (1907 – 1999) qui fut de 1958 à 1968 un grand ministre des Affaires étrangères. Ce « haut fonctionnaire froid et impassible dont la carrière exceptionnellement brillant avait débuté à la fin de la IIIe République et sous le régime de Vichy. Inspecteur des finances, Couve de Murville avait été jusqu’en 1943 l’un des plus hauts fonctionnaires de l’État français. Titulaire du poste clé de directeur des finances extérieures et des changes, il avait été l’un des acteurs déterminants de la négociation quotidienne entre Vichy et les autorités allemandes à Wiesbaden. Il avait d’ailleurs, dans ces fonctions, défendu avec une réelle obstination et un patriotisme sans faille les intérêts français (p. 55) ». Verra-t-on bientôt les descendants de quelques « résistants » de la énième heure outrager sa mémoire pour ce passé « vichysto-résistant » ?

Les temps conflictuels du gaullisme béat et de l’anti-gaullisme viscéral sont dorénavant révolus. Par leur vote épidermique et émotionnel plein de lassitude envers les efforts constants demandés de grandeur nationale et européenne, les Français ont clos avec une rare brutalité un moment majeur de leur histoire. Faute d’avoir institué une souveraineté sociale grâce à la participation et à la régionalisation, ils ont dilapidé leur souveraineté politique. Ils se plaisent depuis à patauger dans une suffisante nullité…

Georges Feltin-Tracol

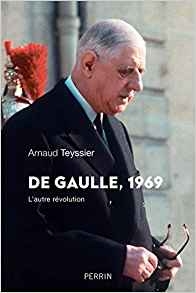

• Arnaud Teyssier, De Gaulle, 1969. L’autre révolution, Perrin, 2019, 301 p., 22 €.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

A ce propos et grâce aux talents de Tetyana j’ai scanné la page de Daniélou sur cette question transcendantale:

A ce propos et grâce aux talents de Tetyana j’ai scanné la page de Daniélou sur cette question transcendantale:

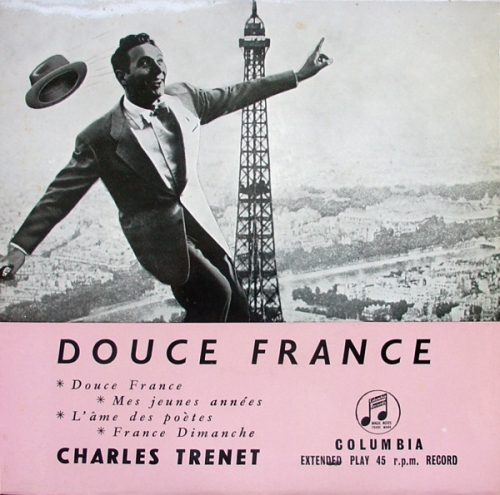

Dans sa Mélancolie française, Zemmour a entre autres très bien parlé du caractère méphitique de la politique culturelle de Malraux. Et cela donne, sur fond d’étatisme culturel-financier et de messianisme à deux balles (France, lumière du monde, terre de la liberté, etc.):

Dans sa Mélancolie française, Zemmour a entre autres très bien parlé du caractère méphitique de la politique culturelle de Malraux. Et cela donne, sur fond d’étatisme culturel-financier et de messianisme à deux balles (France, lumière du monde, terre de la liberté, etc.):

On se rapproche de la phrase : « il n’y a pas de culture française » de Macron. C’est vrai au moins depuis le Général et son ministre vociférant. Zemmour cite Fumaroli, auteur de L’Etat culturel :

On se rapproche de la phrase : « il n’y a pas de culture française » de Macron. C’est vrai au moins depuis le Général et son ministre vociférant. Zemmour cite Fumaroli, auteur de L’Etat culturel :

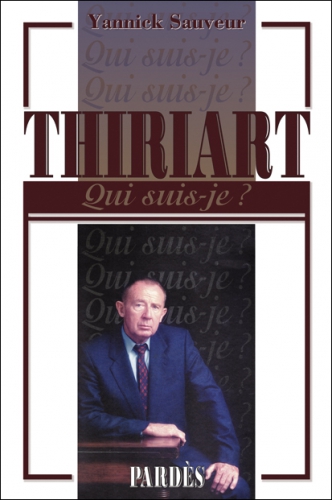

Chef d’entreprise avisé, matérialiste athée, communiste réformateur, sportif, narcissique revendiqué, quelque peu mégalomane, redoutable organisateur et homme d’ordre, tiers-mondiste de droite, précurseur du nationalisme européen et de la grande Europe, jacobin, révolutionnaire inclassable, mal compris et souvent utilisé, tel est le Jean Thiriart (1922-1992) que nous dépeint Yannick Sauveur au terme de 127 pages fort bien documentées.

Chef d’entreprise avisé, matérialiste athée, communiste réformateur, sportif, narcissique revendiqué, quelque peu mégalomane, redoutable organisateur et homme d’ordre, tiers-mondiste de droite, précurseur du nationalisme européen et de la grande Europe, jacobin, révolutionnaire inclassable, mal compris et souvent utilisé, tel est le Jean Thiriart (1922-1992) que nous dépeint Yannick Sauveur au terme de 127 pages fort bien documentées.

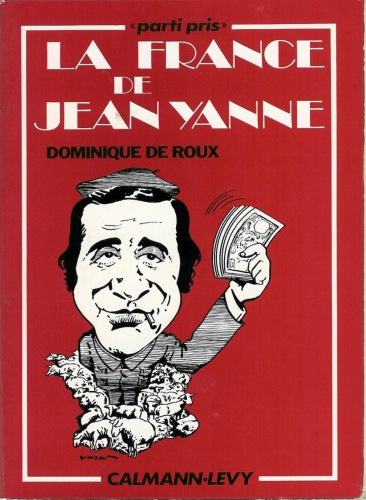

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou.

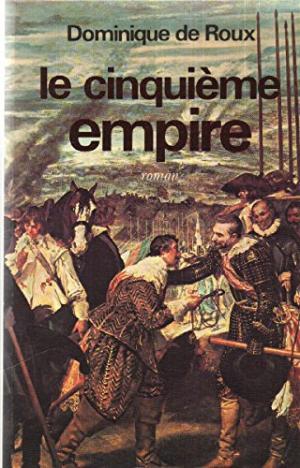

Nouveau préfacier de La France de Jean Yanne, l’écrivain Richard Millet comprend cette colère contre le responsable d’un « appel de Rome » en janvier 1969. Il se trompe néanmoins sur un point politique précis. Il évoque la candidature à la présidentielle du président du Sénat, Alain Poher, chef de l’État par intérim. Il confond le second intérim de Poher avec son premier en 1969 au cours duquel il fut effectivement battu au second tour par Pompidou. Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

Depuis, « nous ne sommes pas le tiers-monde. Notre richesse, nous allons devoir la rembourser (p. 104) ». Dominique de Roux assène ici une remarquable fulgurance, confirmée par l’actualité quarante ans plus tard avec l’emprise bancaire de l’endettement et la ruine sciemment fomentée des États par quelques minorités ploutocratiques mondialistes. Cette saillie n’est pas anodine : Dominique de Roux avait côtoyé Ezra Pound, rédacteur d’ouvrages hostiles à l’usure, et il s’en inspirait.

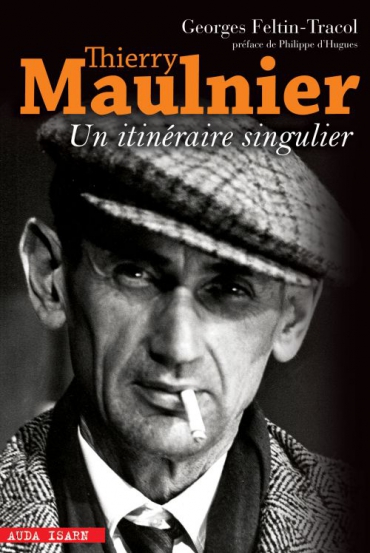

Il collabore, entre autres revues, à L’Insurgé, qui se réclamait à la fois de Jules Vallès et de Drumont, dont les orientations fascisantes et corporatives étaient connues. Curieusement, l’équipe de Je suis partout (auquel collabore aussi Maulnier), en particulier Lucien Rebatet et Robert Brasillach, montre une franche hostilité à une ligne éditoriale qu’ils jugent trop extrémiste… Pas étonnant que Maulnier se rapproche durant quelques temps de Jacques Doriot et du Parti populaire français. Il collaborera même à l’organe principal du PPF, L’Emancipation nationale. Il déteste toujours autant le conservatisme, écrivant : « Ce qui nous sépare aujourd’hui des conservateurs, c’est autre chose et beaucoup plus que leur lâcheté (Mon Dieu, qu’il a raison !) », ajoutant « Ce ne sont pas seulement les méthodes d’action conservatrices, ce sont les manières de penser conservatrices, ce sont les valeurs conservatrices qui nous sont odieuses. » Et il ajoute : « A bas l’Union sacrée ! Sous aucun prétexte, nous ne nous solidariserons avec la France d’aujourd’hui ! », concluant par ces mots : « C’est dans l’opposition, c’est dans le refus, c’est, le jour venu, dans la révolution, que réside notre seule dignité possible ». Il évoque cette « République démocratique (qui) ne peut être pour nous que la grande ennemie du peuple, le symbole de son oppression séculaire et des massacres qui l’ont assurée », ajoutant « Démocratie et capitalisme ne sont qu’un seul et même mal : on les abattra en même temps ». Et puis, ces mots (écrits, faut-il le préciser, avant la victoire allemande) : « La France est un pays envahi, un pays colonisé, un pays soumis à la domination étrangère ».

Il collabore, entre autres revues, à L’Insurgé, qui se réclamait à la fois de Jules Vallès et de Drumont, dont les orientations fascisantes et corporatives étaient connues. Curieusement, l’équipe de Je suis partout (auquel collabore aussi Maulnier), en particulier Lucien Rebatet et Robert Brasillach, montre une franche hostilité à une ligne éditoriale qu’ils jugent trop extrémiste… Pas étonnant que Maulnier se rapproche durant quelques temps de Jacques Doriot et du Parti populaire français. Il collaborera même à l’organe principal du PPF, L’Emancipation nationale. Il déteste toujours autant le conservatisme, écrivant : « Ce qui nous sépare aujourd’hui des conservateurs, c’est autre chose et beaucoup plus que leur lâcheté (Mon Dieu, qu’il a raison !) », ajoutant « Ce ne sont pas seulement les méthodes d’action conservatrices, ce sont les manières de penser conservatrices, ce sont les valeurs conservatrices qui nous sont odieuses. » Et il ajoute : « A bas l’Union sacrée ! Sous aucun prétexte, nous ne nous solidariserons avec la France d’aujourd’hui ! », concluant par ces mots : « C’est dans l’opposition, c’est dans le refus, c’est, le jour venu, dans la révolution, que réside notre seule dignité possible ». Il évoque cette « République démocratique (qui) ne peut être pour nous que la grande ennemie du peuple, le symbole de son oppression séculaire et des massacres qui l’ont assurée », ajoutant « Démocratie et capitalisme ne sont qu’un seul et même mal : on les abattra en même temps ». Et puis, ces mots (écrits, faut-il le préciser, avant la victoire allemande) : « La France est un pays envahi, un pays colonisé, un pays soumis à la domination étrangère ».

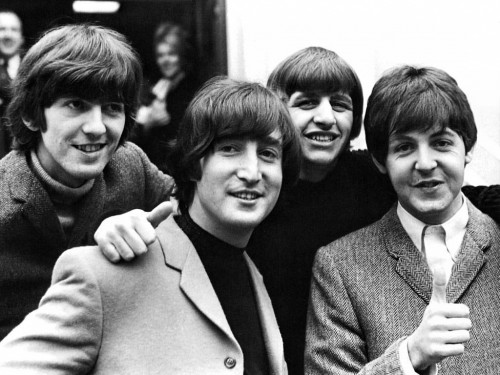

Ondertussen staat Noord-Ierland in rep en roer. De bewoners uit de zogenaamde katholieke wijken van dat stukje Ierland waren in 1969 een vreedzame campagne voor gelijke burgerrechten begonnen (het censitair kiesrecht was er nog altijd van toepassing). De campagne werd door de Britsgezinde protestanten met veel geweld beantwoord. In die mate zelfs dat de IRA er zich toe verplicht zag haar wapens boven te halen om een aantal wijken tegen ware pogroms te beschermen. De Britse troepen die de politie te hulp kwamen, gingen zich algauw als een brutaal bezettingsleger gedragen. De situatie werd met de dag erger. Op 13 augustus 1971 gingen de Engelsen over tot de arrestatie van honderden Ieren die allemaal zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd in het pas gebouwde concentratiekamp van Long Kesh werden opgesloten. Het trieste hoogtepunt werd bereikt op 30 januari 1972 (Bloody Sunday) toen Britse soldaten In Derry (op dat moment nog Londonderry) 13 burgers die aan een vreedzame manifestatie deelnamen, doodschoten. Dit alles liet John noch Paul onberoerd. Ze kwamen immers uit Liverpool, een stad die ten gevolge van de massale immigratie in de negentiende eeuw qua bevolking eerder Iers dan Brits is. Beiden zijn ze trouwens van Ierse afkomst: Lennon is de verengelste vorm van de Ierse familienaam O Lionnain die veel voorkomt in het Noord-Ierse graafschap Fermanagh en de ongehuwde moeder van Paul droeg de typisch Ierse naam Mary Mohin McCartney. Beiden zullen dan ook fel reageren. McCartney schrijft het lied Give Ireland Back to the Irish, dat hij met de Wings op plaat uitbrengt. Het refrein luidt:

Ondertussen staat Noord-Ierland in rep en roer. De bewoners uit de zogenaamde katholieke wijken van dat stukje Ierland waren in 1969 een vreedzame campagne voor gelijke burgerrechten begonnen (het censitair kiesrecht was er nog altijd van toepassing). De campagne werd door de Britsgezinde protestanten met veel geweld beantwoord. In die mate zelfs dat de IRA er zich toe verplicht zag haar wapens boven te halen om een aantal wijken tegen ware pogroms te beschermen. De Britse troepen die de politie te hulp kwamen, gingen zich algauw als een brutaal bezettingsleger gedragen. De situatie werd met de dag erger. Op 13 augustus 1971 gingen de Engelsen over tot de arrestatie van honderden Ieren die allemaal zonder vorm van proces voor onbepaalde tijd in het pas gebouwde concentratiekamp van Long Kesh werden opgesloten. Het trieste hoogtepunt werd bereikt op 30 januari 1972 (Bloody Sunday) toen Britse soldaten In Derry (op dat moment nog Londonderry) 13 burgers die aan een vreedzame manifestatie deelnamen, doodschoten. Dit alles liet John noch Paul onberoerd. Ze kwamen immers uit Liverpool, een stad die ten gevolge van de massale immigratie in de negentiende eeuw qua bevolking eerder Iers dan Brits is. Beiden zijn ze trouwens van Ierse afkomst: Lennon is de verengelste vorm van de Ierse familienaam O Lionnain die veel voorkomt in het Noord-Ierse graafschap Fermanagh en de ongehuwde moeder van Paul droeg de typisch Ierse naam Mary Mohin McCartney. Beiden zullen dan ook fel reageren. McCartney schrijft het lied Give Ireland Back to the Irish, dat hij met de Wings op plaat uitbrengt. Het refrein luidt:

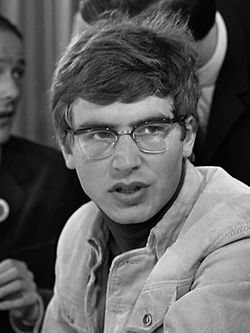

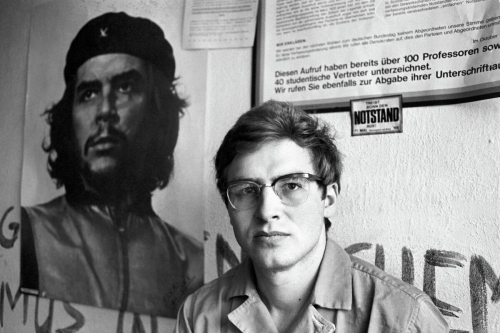

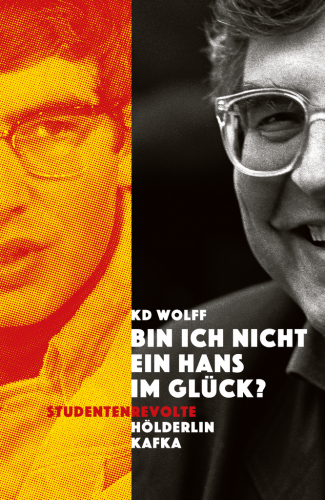

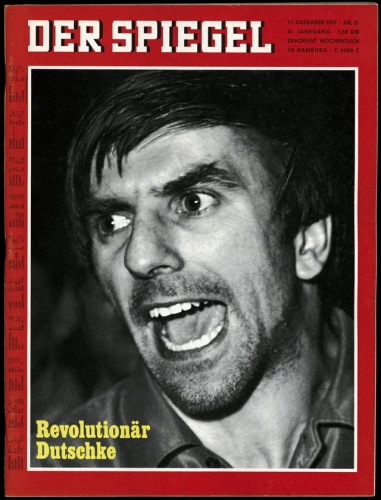

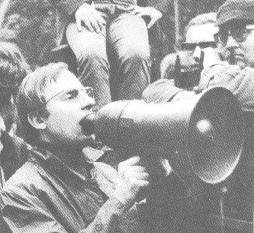

Les hommages rendus à Krahl témoignent donc de cette absence de tact et de goût qui caractérise le “gourouïsme” du camp de la gauche libertaire, un “gourouïsme” que Krahl avait toujours combattu. Toutefois, ils reflétent une once de vérité et attestent encore du respect que suscitait l’itinéraire de Krahl chez ses camarades d’alors qui, pourtant, par la suite, n’auront ni son courage ni sa probité et n’ont jamais pu suivre ses traces, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan politique. Après son enterrement au cimetière de Rickling, un centaine de militants du SDS, venus de toute l’Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest, se réunissent dans les locaux de la “Techniche Universität” de Hanovre et décident, de manière certes informelle, de dissoudre leur association étudiante. Et, de fait, juste un mois plus tard, cette dissolution sera prononcée officiellement à Francfort-sur-le-Main.

Les hommages rendus à Krahl témoignent donc de cette absence de tact et de goût qui caractérise le “gourouïsme” du camp de la gauche libertaire, un “gourouïsme” que Krahl avait toujours combattu. Toutefois, ils reflétent une once de vérité et attestent encore du respect que suscitait l’itinéraire de Krahl chez ses camarades d’alors qui, pourtant, par la suite, n’auront ni son courage ni sa probité et n’ont jamais pu suivre ses traces, ni sur le plan intellectuel ni sur le plan politique. Après son enterrement au cimetière de Rickling, un centaine de militants du SDS, venus de toute l’Allemagne fédérale et de Berlin-Ouest, se réunissent dans les locaux de la “Techniche Universität” de Hanovre et décident, de manière certes informelle, de dissoudre leur association étudiante. Et, de fait, juste un mois plus tard, cette dissolution sera prononcée officiellement à Francfort-sur-le-Main.  Avec Krahl meurt aussi l’esprit de 1968. Le 21 mars 1970, très exactement cinq semaines après la mort de Krahl, 400 membres du SDS se réunirent à la Maison des Etudiants de l’Université de Francfort pour tenir une réunion informelle et pour décréter la dissolution par acclamation du Bureau fédéral et, par voie de conséquence, de l’association elle-même. Udo Knapp, membre du Bureau, déclare alors que le SDS “n’a plus rien à apporter pour fixer le rapport entre les actions de masse et l’organisation du combat politique”. C’était évidemment la pure vérité. Après avoir longuement discuté de la question de l’héritage du SDS, l’assemblée s’est finalement déclarée incompétente pour statuer à ce sujet, car elle n’était pas une conférence de délégués en bonne et due forme: cette indécision marque la triste fin du SDS, devenu un boulet pour ses propres membres.

Avec Krahl meurt aussi l’esprit de 1968. Le 21 mars 1970, très exactement cinq semaines après la mort de Krahl, 400 membres du SDS se réunirent à la Maison des Etudiants de l’Université de Francfort pour tenir une réunion informelle et pour décréter la dissolution par acclamation du Bureau fédéral et, par voie de conséquence, de l’association elle-même. Udo Knapp, membre du Bureau, déclare alors que le SDS “n’a plus rien à apporter pour fixer le rapport entre les actions de masse et l’organisation du combat politique”. C’était évidemment la pure vérité. Après avoir longuement discuté de la question de l’héritage du SDS, l’assemblée s’est finalement déclarée incompétente pour statuer à ce sujet, car elle n’était pas une conférence de délégués en bonne et due forme: cette indécision marque la triste fin du SDS, devenu un boulet pour ses propres membres.

Gli animi si placarono, lasciando spazio al pragmatismo e al calcolo geopolitico. Nel 1945, a Jalta, avvenne la definitiva spartizione della Germania, contrapponendo di fatto da una parte gli alleati (Stati Uniti, Francia e Inghilterra) e dall’altra i sovietici. Il 1948 fu l’anno del piano Marshall, un piano economico presentato come l’inevitabile aiuto dall’oltreoceano per il risanamento delle economie europee, in realtà un mezzo economico indispensabile per il rafforzamento dell’economia statunitense ma, soprattutto, un importante collante per la formazione dell’alleanza occidentale, legata prima economicamente e poi militarmente (e politicamente) attraverso la struttura della NATO.

Gli animi si placarono, lasciando spazio al pragmatismo e al calcolo geopolitico. Nel 1945, a Jalta, avvenne la definitiva spartizione della Germania, contrapponendo di fatto da una parte gli alleati (Stati Uniti, Francia e Inghilterra) e dall’altra i sovietici. Il 1948 fu l’anno del piano Marshall, un piano economico presentato come l’inevitabile aiuto dall’oltreoceano per il risanamento delle economie europee, in realtà un mezzo economico indispensabile per il rafforzamento dell’economia statunitense ma, soprattutto, un importante collante per la formazione dell’alleanza occidentale, legata prima economicamente e poi militarmente (e politicamente) attraverso la struttura della NATO.

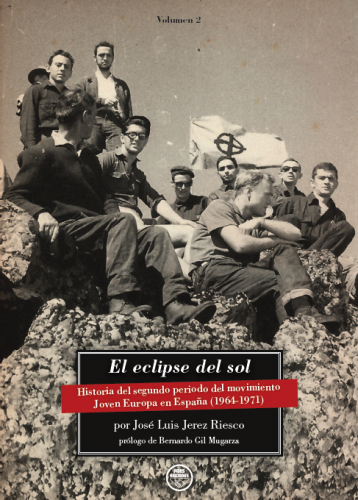

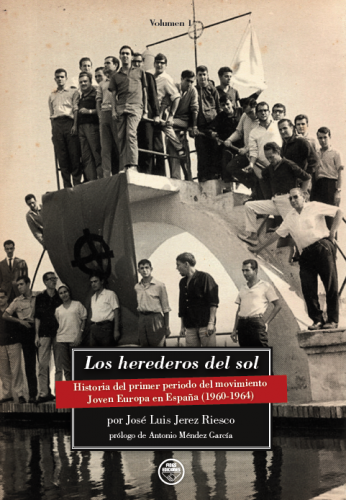

Cofundador del Comité d’Action de Défense des Belges à l’Áfrique (CADBA), constituído en julio de 1960, inmediatamente después de las violaciones de Leopoldvlile y de Thysville, de las que fueron víctmas los belgas de Congo y cofundador del Mouvement d’Action Civique que sucedió al CADBA, el belga JeanThiriart, en diciembre de 1960, lanzó la organización Jeune Europe, que durante varios meses será el principal sostén logístico y base de retaguardia de la OAS-Metro.

Cofundador del Comité d’Action de Défense des Belges à l’Áfrique (CADBA), constituído en julio de 1960, inmediatamente después de las violaciones de Leopoldvlile y de Thysville, de las que fueron víctmas los belgas de Congo y cofundador del Mouvement d’Action Civique que sucedió al CADBA, el belga JeanThiriart, en diciembre de 1960, lanzó la organización Jeune Europe, que durante varios meses será el principal sostén logístico y base de retaguardia de la OAS-Metro.