Le problème fondamental de la globalisation n’est pas difficile à saisir. Les multinationales géantes ont externalisé des millions d’emplois manufacturiers bien rémunérés vers des plateformes à bas salaires à travers l’Asie, laissant derrière eux des milliers d’usines fermées et des communautés brisées, une forte augmentation de la dépendance aux opiacés et l’érosion constante du niveau de vie. L’auteur Paul Craig Roberts a prédit les retombées dévastatrices de la globalisation il y a quinze ans dans une série d’articles sur Counterpunch. Voici un extrait de l’un de ces articles :

«Les sociétés ont délocalisé ou externalisé à l’étranger leur production manufacturière, dissociant ainsi les revenus américains de la production des biens qu’ils consomment. La prochaine étape du processus a profité de l’Internet haut débit pour déplacer des emplois de services professionnels, tels que l’ingénierie, à l’étranger. La troisième étape consistait à remplacer les restes de la force de travail domestique par des étrangers, payés au tiers du salaire, avec des visas H-1B, L-1 et autres visas de travail.

Ce processus par lequel le capital financier a détruit les perspectives d’emploi des Américains a été masqué par des économistes du «marché libre», qui ont été stipendiés par des entreprises offshores en échange d’une propagande prétendant que les Américains bénéficieraient d’une «nouvelle économie» basée sur les services financiers, et par des complices dans le secteur de l’éducation, qui ont justifié les visas de travail pour les étrangers sur la base du mensonge selon lequel l’Amérique manque d’ingénieurs et de scientifiques….

La paupérisation des travailleurs n’est pas le résultat de l’aggravation d’une crise de surproduction de biens et de services, mais plutôt de la capacité du capital financier à forcer la délocalisation de la production destinée au marché intérieur vers des pays étrangers. Les pressions de Wall Street, y compris les pressions des OPA forcées, ont obligé les entreprises manufacturières américaines à «augmenter les bénéfices des actionnaires». Cela a été fait en substituant une main-d’œuvre étrangère bon marché à la main-d’œuvre américaine. » – «Marx et Lénine reconsidérés», Paul Craig Roberts, Counterpunch.

En 2016, le matraquage du discours anti-commerce radical de Trump l’a propulsé à la Maison Blanche. Malheureusement, ses actions n’ont pas correspondu à sa rhétorique. Trump a déclenché un tollé avec sa guerre commerciale contre la Chine, mais les gains ont été, au mieux, minimes. Les partisans de Trump pensaient qu’il augmenterait les droits de douane et ramènerait des emplois manufacturiers aux États-Unis, mais cela ne s’est pas produit et ne se produira probablement pas. En vérité, la guerre commerciale de Trump n’a pas vraiment pour but d’aider le petit prolétaire, elle est conçue pour décourager les transferts de technologie forcés et le vol de propriété intellectuelle. C’est un cadeau pour la Silicon Valley, pas pour les travailleurs. Trump a également promis de renégocier l’ALENA qu’il a qualifié de «cauchemar» et qui a entraîné des pertes d’emplois massives aux États-Unis. Mais le nouvel accord n’apporte que des modifications superficielles au projet de loi qui ne devraient pas augmenter l’emploi aux États-Unis. Voici comment le Wall Street Journal l’a résumé :

«L’ALENA nouveau ne l’est pas tant que ça – L’essentiel de l’accord États-Unis-Mexique-Canada, ou USMCA, est une version modifiée, et renommée, de l’Accord de libre-échange nord-américain, qui est entré en vigueur en 1994, ainsi que certaines dispositions plus récentes que l’administration Obama avait négociées dans un pacte commercial autour du Pacifique, que M. Trump a quitté. L’USMCA et l’ALENA garantissent essentiellement le commerce hors droits de douane et l’intégration économique en Amérique du Nord….

La Commission bipartite – républicains et démocrates – du commerce international des États-Unis a déclaré que l’accord entraînera un gain minime du produit intérieur brut américain – une augmentation de 0,35% au total à long terme – en grande partie parce que l’USMCA supprime l’incertitude de la politique commerciale pour les industries clés.» «USMCA: l’accord a été signé, mais le débat continue» Wall Street Journal.

«Quelqu’un a-t-il déjà pensé à qui cela a réellement profité et quels avantages ont été tirés de la globalisation, que nous avons observée et au développement de laquelle nous avons participé au cours des 25 dernières années ? La Chine a profité de la globalisation pour sortir des millions de Chinois de la pauvreté… Aux États-Unis, les principales sociétés américaines, leurs dirigeants, leurs actionnaires et leurs partenaires ont profité de ces avantages. Mais la classe moyenne aux États-Unis n’a pas profité de la globalisation. Elle a été laissée de côté lorsque ce gâteau a été partagé.»

Poutine fait valoir un bon argument, mais il est systématiquement ignoré dans les médias grand public, où l’évocation des inconvénients nocifs de la globalisation est évitée comme la peste. Les médias ont effectivement interdit toute discussion publique sur un sujet critique qui anime désormais notre politique et alimente la montée du populisme d’extrême droite. Heureusement, la censure n’a pas atténué le malaise grandissant du public avec un système qui a infligé de graves dommages à la nation. Voici à nouveau Poutine :

« Il semble que les élites ne voient pas l’approfondissement de la stratification dans la société et l’érosion de la classe moyenne… [mais la situation] crée un climat d’incertitude qui a un impact direct sur l’humeur publique. Des études sociologiques menées à travers le monde montrent que les gens dans différents pays et sur différents continents ont tendance à voir un avenir sombre et sinistre. C’est triste. L’avenir ne les séduit pas, mais les effraie. Dans le même temps, les gens ne voient aucune opportunité ou moyen réel de changer quoi que ce soit, d’influencer les événements et de façonner la politique. Quant à l’affirmation selon laquelle la frange des populistes a convaincu la minorité sensible, sobre et responsable, elle est irrecevable, nous ne parlons pas de populistes ou de quelque chose comme ça, mais de gens ordinaires, de citoyens ordinaires qui perdent confiance dans la classe dirigeante. C’est le problème… »

Poutine a raison. Des enquêtes récentes montrent que la confiance dans la démocratie et les institutions publiques n’a jamais été aussi faible. De plus, la plupart des personnes âgées acceptent maintenant que le niveau de vie continue de baisser et que leurs enfants soient confrontés à une réalité plus sombre que celle qu’ils ont connue. Tout cela a ajouté au sentiment croissant de désespoir qui a saisi de grandes parties du pays et qui s’exprime dans des sentiments d’impuissance, d’hyper-nationalisme et de ressentiment fiévreux envers les immigrants. Poutine continue :

«Les gens ressentent un fossé toujours plus grand entre leurs intérêts et la vision, par l’élite, de la seule voie correcte, une voie que l’élite a elle-même choisit. Il en résulte que les référendums et les élections créent de plus en plus souvent des surprises pour les autorités. Les gens ne votent pas comme les médias officiels et respectables leur ont conseillé de le faire, ni comme les partis traditionnels l’ont conseillé. Les mouvements publics qui, récemment encore, étaient trop à gauche ou trop à droite occupent le devant de la scène et marginalisent les poids lourds politiques.»

«Au début, ces résultats gênants [des élections] ont été qualifiés, à la hâte, d’anomalie ou de hasard. Mais quand ils sont devenus plus fréquents, certains ont commencé à dire que la société ne comprenait pas ceux qui étaient au sommet du pouvoir et n’avait pas encore suffisamment mûrie pour pouvoir évaluer le travail des autorités pour le bien public, alors que d’autres ont sombré dans l’hystérie et déclaré que la situation est le résultat d’une propagande étrangère, généralement russe. »

C’est vrai, encore une fois. Maintenant que les élites se rendent compte qu’il y a un rejet généralisé de leurs politiques, en particulier de la globalisation, elles éloignent leurs détracteurs en disant «ils n’apprécient tout simplement pas les merveilleuses choses que nous faisons pour eux». Les élites sont passées du déni à l’illusion, sans désemparer. Mais alors que leur compréhension du problème s’améliore, ils sont toujours aussi obstinément opposés au changement du système, ce qui nous ramène aux remarques finales de Poutine qui suggèrent, de manière surprenante, que le système – la globalisation – peut être corrigé avec quelques ajustements. Voici ce qu’il a dit :

«À la fin des années 80 et au début des années 90, il y avait une chance non seulement d’accélérer le processus de globalisation mais aussi de lui donner une qualité différente et de le rendre plus harmonieux et durable par nature. Mais certains pays qui se considéraient comme les vainqueurs de la guerre froide, non seulement se voyaient ainsi mais le disaient ouvertement, et ont simplement remodelé l’ordre politique et économique mondial pour répondre à leurs propres intérêts.

Dans leur euphorie, ils ont essentiellement abandonné un dialogue substantiel et égal avec les autres acteurs de la vie internationale, choisi de ne pas améliorer ou créer des institutions universelles, et ont plutôt tenté de mettre le monde entier sous la férule de leurs propres organisations, normes et règles. Ils ont choisi la voie de la globalisation et de la sécurité pour eux-mêmes, pour quelques privilégiés, mais pas pour tout le monde. » – Réunion du Valdai International Discussion Club.

Ce n’est pas un échec du marché, c’est un échec de l’itération «hybride» particulière de la globalisation qui a émergé après la dissolution de l’Union soviétique. Ce modèle d’exploitation économique et d’intégration est progressivement remplacé par un modèle sino-russe qui reliera les principales villes métropolitaines d’Asie à l’Europe, au Moyen-Orient et à certaines parties de l’Afrique. Le nouveau système multipolaire protégera la souveraineté des États-nations contre le pouvoir intrusif des entreprises tout en créant des amortisseurs sociaux – aide de l’État-providence, formation professionnelle, etc. – qui empêchent le saccage généralisé qui a frappé les communautés à travers les États-Unis. Poutine et Xi sont déterminés à créer un régime de libre-échange qui distribue la richesse de manière plus équitable et produit moins de perdants.

Bravo pour ça.

Mike Withney

Traduit par jj, relu par Kira pour le Saker Francophone

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

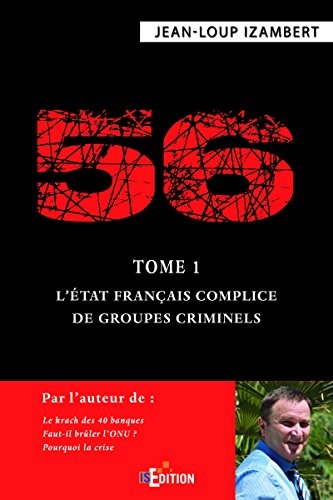

On peut également citer Jean-Loup Izambert, avec ses reportages incomparables et ses livres minutieusement documentés, comme « 56 », Tome 1, l’État français complice de groupes criminels ; Tome 2, Mensonges et crimes d’État…. Crimes sans châtiment… etc. On peut encore renvoyer le lecteur intéressé par la qualité et l’objectivité journalistique sur ce type de sujets, à Paul Moreira qui a traité la question de l’Ukraine et les crimes impardonnables de l’Occident.

On peut également citer Jean-Loup Izambert, avec ses reportages incomparables et ses livres minutieusement documentés, comme « 56 », Tome 1, l’État français complice de groupes criminels ; Tome 2, Mensonges et crimes d’État…. Crimes sans châtiment… etc. On peut encore renvoyer le lecteur intéressé par la qualité et l’objectivité journalistique sur ce type de sujets, à Paul Moreira qui a traité la question de l’Ukraine et les crimes impardonnables de l’Occident. A les entendre, il semblerait que oui ! Il semblerait que ce fut le cas de François Mitterrand théoriquement socialiste, de François Hollande théoriquement socialiste, d’Alexis Tsipras théoriquement de gauche. On se rappelle de la description faite par Tsipras évoquant le couteau sous la gorge tenu par les Allemands alors que Hollande se faisait collaborateur docile aux ordres de Merkel.

A les entendre, il semblerait que oui ! Il semblerait que ce fut le cas de François Mitterrand théoriquement socialiste, de François Hollande théoriquement socialiste, d’Alexis Tsipras théoriquement de gauche. On se rappelle de la description faite par Tsipras évoquant le couteau sous la gorge tenu par les Allemands alors que Hollande se faisait collaborateur docile aux ordres de Merkel.

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.

Der Nachlass Carl Schmitts ist eine reiche Quelle. Fast wundert es aber, dass er so reichlich sprudelt. Denn seine Edition wurde nicht generalstabsmäßig geplant. Das lag auch an Schmitt selbst. Zwar entwickelte der zahlreiche interpretative Strategien im Umgang mit seiner Rolle und seinem Werk. Anders als etwa Heidegger organisierte er aber seine posthume Überlieferung nicht im großen Stil. Er betrieb keine Fusion von Nachlassinterpretationspolitik und Nachlasseditionspolitik, bei der interpretative Strategien kommenden Editionen vorarbeiteten. Initiativen zu einer großen Werkausgabe scheiterten deshalb auch nach Schmitts Tod. Damals wurde eine Chance vertan, denn personell und institutionell haben sich die Bedingungen nicht verbessert. Schmitts letzte Schülergeneration, die „dritte“ Generation bundesdeutscher Schüler (Böckenförde, Schnur, Quaritsch, Koselleck etc.), tritt ab und den Institutionen geht das Geld aus. Heute ist keine historisch-kritische Gesamtausgabe in Sicht. Die Zukunft ist solchen Projekten auch nicht rosig. Das gerade erschienene Berliner „Manifest Geisteswissenschaften“ etwa, ein revolutionäres Dokument der „Beschleunigung wider Willen“, plädiert für eine Überführung akademischer Langzeitvorhaben in „selbständige Editionsinstitute“.