samedi, 20 novembre 2021

Le monde comme illusion. Les racines gnostiques de la théorie de la simulation

Le monde comme illusion. Les racines gnostiques de la théorie de la simulation

par Giulio Montanaro

Ex: https://www.centromachiavelli.com/2021/11/19/teoria-della-simulazione-gnosticismo/

De Nag Hammadi à la matrice

Est-il possible de trouver (et si oui, où) une synthèse cohérente et organique de la cosmologie hindoue-bouddhiste, des jeux vidéo, du panpsychisme ou du mythe platonicien de la caverne, des intelligences artificielles, du mauvais génie et de son doute hyperbolique cartésien, de films comme Matrix, Existenz ou Inception, du démon de Laplace, des papyrus de Nag Hammadi, de la civilisation maya, de la physique quantique de Max Planck à John Bell, du trilemme de Nick Bostrom, du mythe du papillon rêveur du taoïste Zhuangzi, de la voie du détachement du mystique médiéval Meister Eckhart, du premier ordinateur créé par Konrad Zuse, de la pensée de la matière de Giordano Bruno, et de l'idée traditionnelle du libre arbitre ?

Avec quelle arrogance et quelle présomption peut-on même prétendre trouver un plus petit dénominateur commun qui unit des milliers d'années d'histoire, de science et de philosophie?

Nick Bostrom et la théorie de la simulation

Le philosophe suédois Nick Bostrom (photo), fondateur et directeur du Future of Humanity Institute de l'université d'Oxford, offre une perspective sur l'hypothèse d'un argument philosophique appelé le trilemme de Bostrom.

Nous nous pencherons sur le trilemme dans un prochain article ; pour l'instant, il suffit de dire que, selon le directeur de cet Institut du futur de l'humanité, la réalité dans laquelle nous vivons n'est rien d'autre qu'un projet de superordinateur réalisé par une intelligence dépassant l'univers et notre capacité de compréhension, probablement créé par de futures civilisations extraterrestres ou interdimensionnelles.

C'est un thème que je lis depuis une vingtaine d'années et qui résonne de plus en plus fort en moi. C'est un sujet à traiter avec précaution, tant sur le plan scientifique que, surtout, sur le plan éthique et émotionnel.

Notre parcours

Dans un article récent du journal britannique The Guardian, les philosophes Galen Strawson de l'Université d'Oxford et Saul Smilansky, "avocat de l'illusionnisme" de l'Université de Haïfa en Israël, expliquent pourquoi la physique et les neurosciences de ces vingt dernières années sapent l'idée de moralité qui existait jusqu'à présent.

Si vous êtes familier avec les doctrines gnostiques, si vous avez une certaine familiarité avec l'occultisme, et si l'impact de celles-ci n'a pas eu de conséquences profondes dans l'inconscient du lecteur mais, plutôt, a allumé une étincelle qui a suscité l'intérêt, alors peut-être devriez-vous lire attentivement la suite. En tout état de cause, abordez ce dont nous parlons dans ces pages avec une extrême prudence et le scepticisme qui s'impose. J'ai décidé de donner à cette recherche la forme d'une trilogie, en la divisant en trois sections: une concernant l'histoire et la philosophie sur les hypothèses possibles sur le phénomène élaborées jusqu'au 19ème siècle, une concernant la science du 19ème au 21ème siècle, et la dernière concernant les implications morales dérivant de la synthèse des deux premières, qui a eu lieu pendant les vingt premières années du 21ème siècle.

Le thème, bien qu'encore peu connu de la plupart, plonge ses racines dans la nuit des temps et la plupart des témoignages sur le sujet sont de nature historico-philosophique. Ce n'est qu'au cours du siècle dernier que la reine incontestée des disciplines contemporaines, la "science", a commencé à le considérer avec moins de scepticisme et plus d'intérêt. Parvenant parfois à des conclusions, que j'aborderai dans le dernier chapitre de cette recherche, penchant vers une considération illusoire non seulement de la réalité physique, mais aussi de notre capacité d'autodétermination.

"Si le réel est ce que vous entendez, sentez, goûtez ou voyez, alors la réalité est simplement des signaux électriques interprétés par votre cerveau", dit Lawrence Fishburne, dans le rôle de Morphée, à Keanu Reeves, dans le rôle de Neo, alors qu'il se trouve dans la zone de chargement du film The Matrix. Cela peut sembler absurde, mais seulement jusqu'à un certain point, si l'on pense que l'intelligence artificielle, comme la réalité virtuelle, a été créée par rétro-ingénierie du cerveau humain.

La chute

Steven Taylor, maître de conférences, professeur de psychologie à l'université anglaise de Leeds Beckett et auteur du livre The Fall : The Insanity of The Ego in Human History and the Dawning of A New Era, (en français, La chute) publié par O-Books en 2005, écrit dans le premier chapitre, intitulé What's wrong with human beings?: "Si des extraterrestres avaient observé le cours de l'histoire humaine au cours des derniers milliers d'années, ils seraient arrivés à la conclusion que nous sommes le produit d'une expérience qui a horriblement mal tourné".

Avec une pointe d'ironie, j'aimerais être d'accord avec Taylor (dont j'ai d'ailleurs pris plaisir à lire les travaux), même si les résultats dont je vais parler pourraient inciter certaines personnes à considérer l'expérience comme un succès. Du moins pour les sujets, ou peut-être devrais-je dire les entités, qui l'ont exécutée.

Entités qui l'ont réalisé? Les suppositions de Nick Bostrom viennent à mon secours pour éviter une vile dérision dès les premières pages de cette histoire: "D'une certaine manière, les post-humains qui dirigent la simulation sont des sortes de dieux par rapport aux personnes qui vivent la simulation; les post-humains ont créé le monde que nous voyons, ils sont d'une intelligence supérieure, ils sont omnipotents dans le sens où ils peuvent interférer dans le fonctionnement de notre monde même en violant les lois physiques, et ils sont omniscients dans le sens où ils peuvent contrôler tout ce qui se passe. En tout cas, les semi-divinités, à part celles qui se trouvent au niveau de la réalité, sont soumises aux sanctions des divinités plus puissantes qui habitent les niveaux inférieurs".

Les "post-humains"? Un autre thème auquel Bostrom est particulièrement sensible est celui du développement génétique humain. C'est un thème que l'on classe à l'époque contemporaine sous la rubrique du transhumanisme. Nous en parlerons plus tard ; concentrons-nous maintenant à essayer de comprendre si et comment la théorie de la simulation peut avoir un sens dans le contexte des doctrines théologiques, philosophiques et historiques du passé.

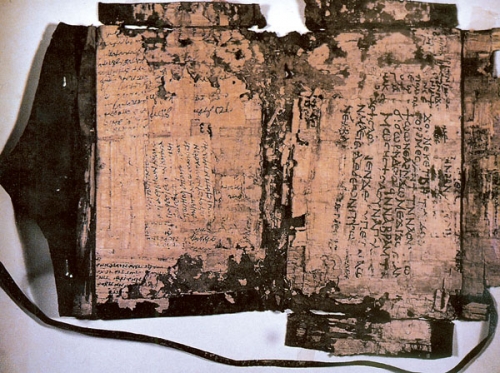

Les papyrus de Nag Hammadi

En ce qui concerne les affirmations de Bostrom à Oxford (qui ne sont rien d'autre qu'une synthèse scientifique de ce que disent certains papyri trouvés en Égypte en 1945), nous trouvons des réactions, critiques et autres, également des universités de Cambridge, Helsinki et Columbia.

Quel est le nœud du litige ? C'est en 1945 qu'un agriculteur égyptien vivant dans la région de Nag Hammadi a trouvé, dans une jarre découverte dans une grotte proche des tombes de la sixième dynastie égyptienne, une série de papyri enveloppés dans des étuis en cuir. Pour être exact, 13 papyri, contenant 52 traités écrits en copte (l'ancienne langue des Égyptiens non arabes, supplantée ensuite par l'égypto-arabe avec la propagation de l'islam), qui constituent encore les fondements de ce qu'on appelle le gnosticisme.

Hans Jonas : Existentialisme et gnosticisme

Hans Jonas a vécu 90 des 100 dernières années du siècle dernier : allemand, élève de Martin Heidegger, il a quitté l'Allemagne à l'époque du nazisme. Après la guerre, il a enseigné l'hébreu à l'université de Jérusalem et à l'université Carleton à Ottawa. Jonas établit des parallèles incroyables (pour la plupart) entre le gnosticisme et l'existentialisme, comme il l'a démontré en 1958, lorsqu'il a publié The Gnostic Religion : the message of the Alien God and beginnings of Christianity, toujours considéré par certains comme l'un des principaux ouvrages contemporains sur le sujet de la gnose.

Celui de Jonas est un excellent recueil sur le sujet spécifique discuté, bien que je suggère de toujours se référer à The Secret Teachings Of All Ages, de Manly Palmer Hall, pour de plus amples aperçus et parallèles. Il est intéressant de noter que le texte de Hall peut être téléchargé non seulement à partir des archives de la Fondation Hall, mais aussi à partir du site web de la CIA. Il serait curieux de croiser les deux textes.

Mais revenons à Hans Jonas, l'élève du plus grand représentant de l'existentialisme ontologique et phénoménologique, Martin Heidegger.

Le "négationnisme" gnostique

Jonas écrit: "La théologie du gnosticisme est fondée sur un dualisme particulier appelé anticosmisme, ce qui signifie que les gnostiques étaient des négateurs du monde physique. Ils croyaient que la matière et le divin étaient antithétiques l'un de l'autre, et que la vraie spiritualité ne consistait pas à atteindre l'harmonie avec ce monde misérable ou avec le Dieu tout aussi horrible (celui dont l'Italien Mauro Biglino parle aussi abondamment, ed.). Au contraire, la véritable spiritualité consiste à s'échapper de cette prison terrestre en réveillant la divinité transcendante qui se cache en chacun de nous et dont le Christ a parlé lors de son voyage sur terre".

Des mots de Hans Jonas, bien que cela ressemble à l'une des nombreuses conférences de Manly Palmer Hall, heureusement toujours disponibles en ligne.

Les Archontes

Les figures centrales du récit gnostique sont les "Archontes", dont les papyrus de Nag Hammadi nous donnent des informations dans la partie de l'"Hypostase des archontes" ou "Réalité des souverains", une exégèse du livre de la Genèse. Nous verrons plus en détail qui sont les Archontes et pourquoi la diffusion de leur histoire a conduit à la persécution des négateurs gnostiques par les matérialistes orthodoxes, un sujet encore d'une incroyable actualité aux yeux de certains...

Qui est Giulio Montanaro?

Polyglotte, découvreur de talents dans le monde de la musique électronique, conseiller créatif avec diverses expériences en gestion d'entreprise, chercheur indépendant et amateur de médias alternatifs, Giulio Montanaro a fait ses débuts en tant que reporter en 2000, à Padoue, au sein du groupe d'édition "Il Gazzettino".

18:19 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, gnose, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Japon selon le magazine Limes

Le Japon selon la revue Limes

par Riccardo Rosati

Ex: https://www.barbadillo.it/76650-focus-il-giappone-secondo-il-periodico-limes-con-insofferenza-per-il-nazionalismo-al-governo/?fbclid=IwAR2iDgug2BU7isJXNpWRK6Jw5WoesNnc3BQFG5VXfbHElxcrpXjHMFlQ9y8

Une clarification et une orientation méthodologiques essentielles

Parler de Roland Barthes, c'est généralement parler de l'écriture, du texte, de la signification, et plus encore du sens. La question plus que légitime serait de savoir pourquoi cette référence au grand linguiste et homme de lettres français est faite dans une analyse de la monographie que le célèbre magazine géopolitique Limes a consacré au Japon en février dernier. À première vue, on pourrait penser à une référence au merveilleux texte que Barthes a adressé à ce pays, intitulé L'Empire des signes (1970), mais ce n'est pas le cas. La raison qui nous a poussés à commencer ces réflexions en parlant de l'écriture elle-même réside dans le fait que même un champ d'investigation et de recherche comme la géopolitique change de perspective, tout en révélant son identité, en fonction du lexique utilisé et de la manière dont les phrases sont formées. La première, qui est celle du Limes, tend à ne pas être hostile au global et au progrès d'une matrice technocratique; la seconde, suivie par moi-même, est au contraire encadrée par une position traditionaliste, pour laquelle, reprenant un concept cher au célèbre géopolitologue allemand Karl Haushofer (1869-1946), les nations sont toujours et avant tout: "le sang et le sol".

Nous avons ressenti le besoin de faire une telle introduction, car si, pour le volume que nous allons analyser, il nous arrive d'être en désaccord avec certaines des positions qui y sont exprimées, dans la plupart des cas, ce ne sera pas à cause de la qualité intrinsèque des articles individuels, qui sont pour la plupart d'un bon niveau, mais presque exclusivement à cause d'une distance méthodologique et intellectuelle insoluble.

La contribution la plus intéressante du numéro de Limes est intitulée : La révolution japonaise, et se trouve probablement dans l'éditorial lui-même (7-29), dans son examen articulé qui ne se limite pas à anticiper synthétiquement, comme cela arrive souvent dans des écrits de ce genre, les thèmes abordés ensuite par les différents articles, mais se concentre à proposer, même avec une certaine conviction, la perspective que Limes a sur la situation politique actuelle de l'Archipel. Il n'y a pas d'objection à cela, si ce n'est l'absence de signature de la personne qui a écrit cet éditorial ; un défaut, à notre humble avis, qui dénote une vocation d'écriture plus journalistique qu'académique. Moins "neutre", en revanche, est la compréhension schématique et partielle du Premier ministre japonais Abe Shinzō, qui apparaît comme une sorte de "refrain" dans les différentes contributions, mais uniquement dans celles signées par des Italiens. Néanmoins, malgré l'intolérance habituelle de la gauche italienne envers les soi-disant "hommes forts" aux penchants nationalistes, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître une part de vérité dans le jugement suivant sur la politique du Premier ministre japonais: "Jouer la carte de l'accord entre les démocraties libérales à des fins de propagande [...]" (18-20).

Le Japon est un monde à part, comme le savent les spécialistes, et un aspect important de ce numéro est précisément l'utilisation des réflexions de divers chercheurs et professeurs japonais, afin d'offrir une perspective interne sur les changements en cours au Soleil Levant. Plus d'une de ces contributions traite de la manière dont l'Empire japonais a étendu son influence pendant des années brèves mais décisives, en essayant en vain d'ériger la Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale, jusqu'à son effondrement en 1945, lorsque les États-Unis, afin d'éviter une invasion directe du Japon, l'ont contraint à se rendre par un double bombardement atomique, criminel selon nous. Pour la première fois dans son histoire légendaire, l'Empire du Soleil est soumis au joug étranger, asservi à ceux que l'on appelle les "yeux bleus" (aoime), c'est-à-dire les Occidentaux.

Depuis son formidable redressement d'après-guerre, le Japon est synonyme, pour le reste du monde, d'avant-garde technologique, de locomotive industrielle internationale et de puissance financière et commerciale qui, dans les années 1980, semblait sur le point de dépasser même les États-Unis, dont ce pays asiatique complexe a été pendant des années une sorte de "serviteur géopolitique", agissant comme un porte-avions naturel, gardant l'océan Pacifique. La Seconde Guerre mondiale a fait du Japon un cas rare de coexistence d'une puissance économique et d'une minorité politique.

Bien que réduit à l'état de vassal des États-Unis, le Soleil Levant a su préserver son caractère, rester fidèle à sa mission patriotique supérieure en s'adaptant, par la force et non par le choix, et il faut toujours le garder à l'esprit, aux contraintes imposées par l'allié gênant. Néanmoins, cette grande nation a vécu jusqu'à aujourd'hui, changeant de peau mais certainement pas d'âme. Et pourtant, comme le souligne à juste titre l'éditorial, le "problème américain" existe toujours, ou plutôt est encore plus grand que par le passé, pour le Japon, dans sa nécessité, qui n'est guère facile: "Mais les réalistes de tonalité modérée - faisons abstraction des nombreux pacifistes et autres idéalistes - tendent à constater que la contrainte américaine subie reste pour l'instant indispensable face à la résurgence de la puissance chinoise, à l'hypothèque nucléaire nord-coréenne [...]" (15).

Deux écrits particulièrement intéressants

Comme mentionné, en général, toutes les contributions de la revue sont au moins intéressantes. Pour des raisons compréhensibles d'espace, nous nous attarderons ci-dessous sur ceux qui ont le plus retenu notre attention.

Nous aimerions tout d'abord mentionner l'article de Dario Fabbri, intitulé : L'importanza di essere Giappone (33-45), qui est essentiellement un "écho" de ce qui a déjà été dit dans l'éditorial, mais dans lequel nous trouvons quelques indications valables sur la formidable capacité de résistance et d'innovation de l'Archipel et de son Peuple.

Tōkyō réintègre la dimension géopolitique, sous le signe d'un ancien adage japonais : Keizoku wa chikara nari (継続は力なり, "Continuer, c'est pouvoir"). En fait, il n'y a aucun autre pays qui ait changé aussi radicalement, aussi rapidement et avec des effets aussi extrêmes au cours des deux derniers siècles que le Japon. D'un archipel isolé à une puissance coloniale en moins de trente ans ; d'une nation, bien que seulement formellement, historiquement vassale de la Chine, à un hégémon asiatique ; d'un ennemi juré des Américains à leur allié, tout en s'imposant comme l'avant-garde technologique de la planète. Des bouleversements effrayants qui auraient désintégré n'importe quelle communauté, démembré n'importe quel peuple, mais certainement pas les Japonais, telles sont les observations correctes de l'auteur.

Après tout, malgré l'ascension fulgurante du géant chinois au cours des quinze dernières années, le Japon reste la troisième économie mondiale. De même, la modernité obligatoire qui s'est emparée d'elle depuis la Seconde Guerre mondiale a sapé divers éléments: la langue, les coutumes et même le régime alimentaire, mais certainement pas sa véritable identité ethnique. En outre, au Pays du Soleil Levant, la confiance absolue dans la hiérarchie reste inchangée, ce qui a permis à la nation de se survivre et d'être essentiellement la culture unique qu'elle est. Un pays que l'on pourrait se risquer à résumer par un double axiome : la solidité en a fait un sujet ethnique incontournable ; tant de substance empêche ponctuellement sa compréhension à l'extérieur.

Le document de Fabbri, non pas en termes de style, mais en termes de contenu, nous trouve substantiellement en accord, sauf que la perspective que nous avons mentionnée au début nous oblige à reconnaître une erreur, et nous espérons qu'on nous pardonnera d'être draconien, ce qui est capital. C'est-à-dire définir le Japon comme une "thalassocratie" (33). Techniquement, une telle affirmation est correcte, mais seulement si l'on conçoit la géopolitique comme un réseau d'interactions économico-politiques; selon un point de vue moderne, donc dépourvu de la compréhension de l'essence spirituelle qui connote les lieux habités par les peuples, surtout dans le cas du Japon, puisque, comme l'explique encore Haushofer dans son texte extraordinaire: Il Giappone costruisce il suo impero (Parma, All'insegna Del Veltro, 1999), le Soleil Levant s'est effectivement déplacé dans la période de son expansionnisme en Asie à travers le vecteur maritime, mais pas du tout poussé par les vils objectifs mercantiles qui ont caractérisé d'abord l'Empire britannique et ensuite les Etats-Unis. Le Japon impérial était "en forme" une thalassocratie, mais dans la réalité historique, il s'est comporté comme une "tellurocratie". Ces différences de perspective peuvent sembler anodines, mais elles ne le sont pas ; au contraire, on mesure ici deux visions du monde absolument irréconciliables.

Fabbri a également édité une conversation très intéressante avec Tōmatsu Haruo (47-52), historien de la stratégie et doyen de la faculté des relations internationales de l'Académie de défense nationale (防衛大学校, Bōei Daigakkō) à Yokosuka. Nous considérons cette contribution comme la plus précieuse parmi celles incluses dans ce numéro de Limes. En effet, la précieuse perspicacité de Tōmatsu, notamment dans sa réflexion aiguë sur le dualisme entre Armée et Marine dans les hiérarchies militaires japonaises (48), constamment développé à partir de la restauration Meiji (1868), est une donnée historique cruciale pour la compréhension de la première période Shōwa (1926-1945) et que nous avons rarement eu la chance de retrouver dans les études des noms blasonnés - plus pour la gloire que pour la valeur tangible - de la yamatologie contemporaine. Cette rivalité acharnée entre l'armée et la marine s'accentue avec l'implication directe du Soleil Levant dans les affaires chinoises, faisant que la première, c'est-à-dire l'armée, gagne de plus en plus de poids politique, jusqu'à s'imposer comme le pouvoir du gouvernement proprement dit, inaugurant ce que les spécialistes ont l'habitude d'appeler le militarisme japonais, également défini comme: "Vallée sombre" (黒い谷, "Kuroi Tani").

Tōmatsu fait référence à un changement en cours au Japon, empreint de malaise, qu'il décrit comme: "Une phase délicate de suspension, en attente de devenir autre chose". D'un côté, il y a les bureaucrates, en charge de la politique étrangère depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ont perdu toute sensibilité stratégique parce qu'ils sont habitués à compter sur les États-Unis. [Enfin, il y a des amiraux et des généraux, nostalgiques de l'empire, qui voudraient inaugurer une nouvelle saison expansionniste, sans envisager les graves conséquences que cela entraînerait. Le résultat est un pays qui oscille entre un nihilisme indolent et une agressivité réprimée [...]". (47). En répondant précisément à chacune des questions que Fabbri lui pose, l'érudit japonais offre de nombreuses pistes de réflexion non seulement sur le positionnement politique et stratégique actuel de son pays, mais surtout en le reliant à l'histoire récente de l'Archipel. Pour cette raison, nous considérons cet entretien comme un élément bibliographique qui devrait être constamment présent dans les futures études géopolitiques sur le Japon.

Autres écrits plus utiles

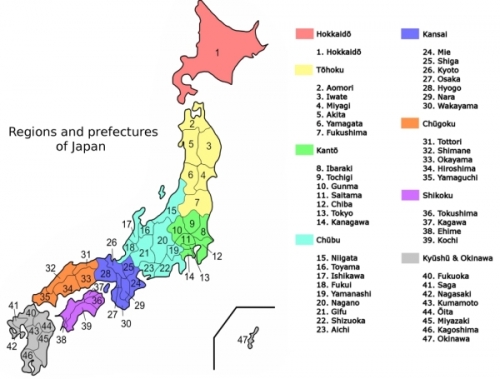

Il y a cependant d'autres écrits d'un intérêt certain inclus dans ce volume. Par exemple, celle de Nishio Takashi: Long live the todōfuken (53-59), dans laquelle il aborde la question de savoir comment les préfectures du pays ne sont plus aujourd'hui de simples unités administratives, mais des "entités écologiques", linguistiques et culturelles, capables même de façonner l'identité individuelle des citoyens.

Nishio explique comment, dans le système de gouvernance japonais actuel (un mot mal aimé, à juste titre, par le courant géopolitique traditionnel), le système des autonomies locales (todōfuken) est le plus ancien et le plus consolidé. On dénombre pas moins de 47 todōfuken dans l'archipel, dont les noms et les limites sont restés quasiment inchangés depuis la restauration Meiji. Cependant, si ces unités d'autonomie locale semblent être restées inchangées, leurs caractéristiques politiques et sociales ont, au contraire, changé de façon spectaculaire depuis l'établissement de l'État centralisé de la période Meiji.

Le thème est traité dans l'article intitulé The Demographic Crisis and a New Meiji Restoration (73-78) de Stephen R. Nagy et est d'une actualité brûlante. Il y aborde la question du vieillissement très rapide de la population au Japon, une situation qui crée d'énormes problèmes sociaux et, surtout, économiques. Résoudre ce problème, même si une véritable solution ne semble pas avoir été trouvée par les dirigeants du pays, est d'une importance vitale. Par exemple, on tente de "remplacer" les gens par des robots - l'automate a toujours été un élément de grande fascination dans cette culture - pour certains emplois sociaux, bien que cela semble un remède plus proche de la science-fiction que de la vie réelle.

L'urgence démographique a incité le Parlement à adopter des politiques économiques, sécuritaires, migratoires et culturelles qui promettent de changer le visage du pays, même si dans le cœur des Japonais, à chaque grand changement, ils espèrent rester les mêmes.

Un thème que très peu de gens connaissent, et que presque aucun japonologue italien n'est coupable d'aborder, est celui que l'on trouve dans l'article de Ian Neary : Burakumin, the last ones will remain last (83-87), où il raconte la discrimination à l'égard des membres de la caste des exclus (en particulier les descendants des tanneurs de cuir), une forme de "racisme interne" qui révèle l'obsession toute japonaise de la pureté du sang. En fait, il existe même au Japon des agences d'enquête spéciales qui recherchent le passé des gens pour empêcher les mariages "mixtes". Toutefois, il convient de mentionner qu'en décembre 2016, la Diète (le Parlement japonais) a adopté une loi visant à promouvoir l'élimination de la discrimination à l'égard des burakumin (un terme que l'on peut traduire par "gens du village" ou "gens du canton"). C'est la première fois qu'un texte législatif fait référence à la ghettoïsation des communautés buraku.

Peu de pays ont lié leur histoire nationale à celle de leur marine autant que le Japon au cours des deux cents dernières années, comme nous le raconte Alberto de Sanctis dans son article : La rinascita della flotta nipponica nel nome delle antiche glorie (97-105). Au cours des quelques décennies entre les XIXe et XXe siècles, la flotte de combat japonaise (海軍, kaigun) a connu une croissance rapide et exponentielle qui lui a permis de jouer un rôle crucial dans l'histoire de l'Asie. Pendant des décennies, symbole incontesté du pouvoir impérial, la marine japonaise a contribué à faire du pays l'une des plus grandes puissances militaires de la première moitié du XXe siècle.

Il était bien sûr inévitable que la question de l'abdication prochaine du roi Akihito, prévue en 2019, soit abordée. Hosaka Yuji le fait dans : Le visage humain de l'empereur (121-125). Cet événement rappelle, bien qu'à distance, l'abdication du pape Benoît XVI le 28 février 2013, et fait prendre conscience au monde entier de la fragilité embarrassante, pour les Japonais, d'un souverain que, malgré les événements constitutionnels de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup dans l'Archipel n'ont jamais cessé de considérer comme divin. De plus, étant donné que le système actuel de l'empereur-symbole n'envisage pas un tel cas, la population japonaise a réagi avec une grande consternation à la décision de l'empereur (Tennō) d'abandonner essentiellement son rôle pour des problèmes personnels, comme si la nature humaine et divine de Tennō pouvait être séparée.

Enfin, si nous pensons à l'évolution du scénario politique de l'Extrême-Orient, il est très utile d'avoir abordé l'occupation japonaise (de 1910 à 1945) de la péninsule coréenne ; un épisode colonial qui a vu les Japonais commettre parfois de véritables crimes, notamment le phénomène des femmes dites de réconfort : de jeunes Coréennes contraintes de satisfaire les besoins sexuels de l'armée impériale. Une blessure, comme le raconte Antonio Fiori dans son article: Le détroit de Corée est toujours plus large (227-234), qui continue de peser sur les relations entre Tōkyō et la Corée du Sud, tandis qu'à l'opposé, l'enlèvement jamais élucidé de citoyens japonais par des agents de Pyongyang crée toujours des tensions. À cet égard, en Occident également, le cas de Yokota Megumi, qui a été enlevée par des agents infiltrés par la Corée du Nord, en novembre 1977, et n'est jamais rentrée chez elle, a fait la une des journaux. A ce sujet, le texte du journaliste Antonio Moscatello a été récemment publié : MEGUMI. Histoires d'enlèvements et d'espions de Corée du Nord (Naples, Rogiosi, 2017).

Le Japon ne fait pas de révolution, mais renaît !

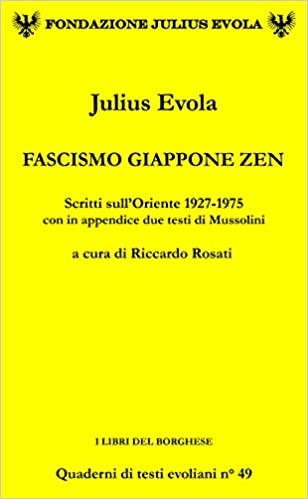

En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).

En résumé, nous pouvons constater qu'il y a de nombreuses cartes et graphiques dans cet intéressant numéro de Limes, comme pour réitérer la primauté de la géographie sur la philosophie politique si chère à Haushofer lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'il est à l'origine de la création de l'école géopolitique japonaise, qui a fortement orienté les choix du gouvernement pendant la période du militarisme. Certains des principes fondateurs du Nippon Chiseigaku (chi/terre [地], sei/politique [政], gaku/étude [学]) visaient à dénoncer la "brutalité des Blancs", dont Julius Evola fut le premier à parler dans son article, comme toujours prophétique: Oracca all'Asia. Il tramonto dell'Oriente (initialement publié dans Il Nazionale, II, 41, 8 octobre 1950 et maintenant inclus dans Julius Evola, Fascismo Giappone Zen. Scritti sull'Oriente 1927 - 1975, Riccardo Rosati [ed.], Rome, Pages, 2016). Pour les Japonais, leur expansion imparable en Asie était une "guerre de libération de la domination coloniale blanche" (23). Et, comme le rapporte à juste titre l'Editorial cité ici, l'apport de la pensée de Haushofer a été d'une énorme importance dans la structuration d'une haute idée de l'impérialisme japonais: "Le pan-continentalisme de l'école haushoferienne a contribué à structurer le projet de la Grande Asie orientale [...]" (26).

Le " Japon profond " dont on parle parfois n'est pas aussi connu qu'on le croit. Elle a été, et est encore, un noyau, essentiellement familier, au sommet duquel se dresse la figure du Souverain. L'américanisme de l'après-guerre a affaibli cette structure sociale exceptionnelle, exclusivement japonaise. Ce phénomène dissuasif de colonisation culturelle a été partiellement stoppé par la tragédie naturelle qui a frappé la région du Tōhoku le 11 mars 2011. Cet événement malheureux a cependant permis la renaissance du kizuna (絆, "lien"), recompactant toute une nation, alors hébétée par une aliénation de l'individu qui a atteint son apogée avec le phénomène des Hikikomori (引き篭り, littéralement: "ceux qui restent entre eux"), les jeunes qui s'enferment chez eux pendant des années, vivant une réalité faite uniquement d'Internet et de télévision, refusant tout contact direct avec les autres (à ce sujet, nous vous recommandons la série animée intelligente: Welcome to the N. H.K. [24 épisodes, 2006], réalisé par Yamamoto Yūsuke).

Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.

Aujourd'hui, c'est un devoir pour un japonologue qui n'est pas esclave du globalisme de parler d'un Japon très différent, peut-être même meilleur et plus fort que celui que nous aimions quand nous étions enfants, puisqu'il est redevenu un Pays/Peuple, ce dont nous, Italiens, ne parvenons jamais à comprendre l'importance.

L'éditorial du Limes se termine par une sorte de provocation: "Parmi les survivances des anciennes gloires, le bushidō ne semble pas briller. Pour la tristesse, nous l'imaginons, des esprits samouraïs" (29); presque comme si nous voulions nous moquer de manière incompréhensible de l'héritage politique et moral du grand Mishima Yukio, encourageant ainsi ce "Japon perdant", auquel nous avons consacré il y a quelques années un volume spécialisé agile (voir Riccardo Rosati, Perdendo il Giappone, Roma, Armando Editore, 2005). Nous ne pouvons certainement pas nous réjouir de cette position, car elle révèle précisément cette méconnaissance déjà stigmatisée du " Japon profond ".

Il est nécessaire de réaliser que ce que certains dirigeants conservateurs de l'Archipel, comme Ozawa Ichirō, voulaient et veulent encore aujourd'hui, c'est un retour à un "Japon normal" (22). En effet, un message, pas trop voilé, que l'on peut voir courir sous la surface de cette publication, est que le "révisionnisme historique" au Japon a des racines vigoureuses et que l'Occident atlantiste, qui est un point de référence pour un magazine comme Limes, ne le voit pas d'un bon œil. Encore une fois, bien que nous soyons loin de ces positions, nous ne pouvons pas nier l'exactitude des données ; il suffit de rappeler une figure telle que l'homme politique et écrivain Ishihara Shintarō, qui était aussi un ami de Mishima, qui a toujours soutenu que le Massacre ou le Viol de Nankin, perpétré pendant les six semaines qui ont suivi l'occupation de la ville par les troupes japonaises en décembre 1937, n'était que le résultat de la propagande du gouvernement de Pékin.

L'éditorial confirme également que quelque chose est en train de renaître au Soleil Levant, qui fera peut-être reculer les mains de l'histoire: "D'où le caractère unique de la nation japonaise, qui change tout en restant elle-même. Capable de voir sans être vu. Offrir au "barbare" le visage commode (tatemae), pour lui-même garder la pensée intime, authentique (hon'ne). Garder l'harmonie (wa), le bien suprême" (8). Ceci dit, pour rappeler combien le lexique est aussi un élément géopolitique, nous pensons que le titre même de ce livre est conceptuellement incorrect, étant donné qu'associer ce pays au mot "révolution" est mystifiant, puisqu'il l'a toujours abhorré, voir la Restauration (ou Renouveau) Meiji de 1868. D'ailleurs, l'un des plus grands spécialistes du Japon au siècle dernier, l'Italien Fosco Maraini, ne pensait pas différemment de nous: "Le cas japonais est extraordinairement intéressant en ce qu'il offre un exemple classique d'imperméabilité obstinée aux interprétations marxistes, de transparence lumineuse aux interprétations wébériennes" (Fosco Maraini, Ore giapponesi, Milan, Corbaccio, 2000, p. 13).

* Merci à la collègue orientaliste Annarita Mavelli pour ses suggestions et sa révision du texte.

@barbadilloit

Riccardo Rosati

16:01 Publié dans Géopolitique, Géopolitique, Histoire, Histoire, Revue, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques, revue, géopolitique, histoire, japon, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La philosophie de l'histoire de Spengler

La philosophie de l'histoire de Spengler

Rudolf Jičín

Ex: https://deliandiver.org/2007/10/spenglerova-filosofie-dejin.html

La conception spenglérienne de l'histoire en tant que développement de cultures humaines individuelles est basée sur Kant. Le monde n'est pas une chose en soi, c'est un phénomène. Si quelque chose, n'importe quoi, doit exister pour nous, il doit entrer dans notre conscience et ainsi prendre ses formes. Ce qu'elle est sur et pour elle-même est indétectable pour nous. Notre monde, ou le monde, n'est donc rien en soi, mais c'est la totalité de ce qui nous apparaît et de ce que nous apportons à ces phénomènes de l'intérieur, c'est notre connaissance. Le monde et la connaissance, si nous comprenons le terme "connaissance" de manière assez large, sont la même chose.

La connaissance se produit dans certaines formes de sensibilité et de raison a priori qui nous sont données et auxquelles nous ne pouvons échapper. Notre monde prend donc nécessairement, du point de vue de la sensibilité, la forme de l'espace et du temps en particulier, et du point de vue de la raison, la forme de la compréhension causale des phénomènes. Pour le Kant à la pensée anhistorique, ces formes sont identiques pour tous les sujets humains de tous les temps et de tous les types. Ce n'est pas le cas du philosophe de l'histoire Spengler. Les formes sensibles et rationnelles sont identiques à certains égards, mais elles diffèrent aussi toujours à certains égards. Spengler suit ici Nietzsche et Chamberlain, mais nous trouvons l'idée dans sa forme fondamentale chez Leibniz. Il n'y a pas d'identité dans la nature, seulement de la similitude. Aucun sujet (monade) ne peut être absolument identique à un autre et, par conséquent, leurs formes cognitives doivent différer. Il n'y a pas un seul type de sujet humain qui évolue vers le haut quelque part et qui est constamment "perfectionné", peut-être comme le design d'une voiture ou d'un avion, mais différents sujets de différents types de personnes qui ont émergé historiquement, créant leur monde spécifique de formes, leur cognition et leur culture. Il n'y a donc pas un seul "monde", un "monde entièrement humain", mais de nombreux mondes, c'est-à-dire des mondes bien spécifiques et différents les uns des autres, bien que toujours similaires à certains égards, des mondes de sujets différents. La connaissance n'est pas une évolution de la raison "humaine". Cette raison prétendument universelle, la raison en tant que telle, n'est qu'une projection de notre raison spécifique dans l'histoire de la connaissance.

La division de la connaissance entre sensible et rationnel est en grande partie un schéma artificiel. Nous savons déjà, depuis Berkeley, que toute perception sensorielle s'accompagne d'une activité de la raison. Par exemple, l'identification d'un objet présuppose la participation de la mémoire et la capacité de généraliser. Goethe, auquel Spengler se réfère souvent comme source principale pour sa philosophie de l'histoire, divise différemment le monde du sujet, à savoir en "ce qui arrive" et "ce qui est arrivé". La vie est un flux d'événements. La raison interprète cet événement en le traduisant en formes généralisées de concepts et d'idées. "Ce qui s'est passé" peut alors être compris comme une connaissance dans un sens plus étroit.

Ce qui est vrai du sujet individuel l'est aussi des sujets collectifs. Leur vie passée, leur histoire, est également un flux, ou plutôt un ensemble de nombreux flux, quelque chose qui se passe, en cours, un "happening" - mais avant, pas aujourd'hui. D'autre part, l'historiographie, la description et l'interprétation de cet événement, ne peut que témoigner de "ce qui s'est passé", c'est-à-dire qu'elle pétrifie cet "événement" antérieur, le transforme sous la forme de concepts et d'énoncés périmés, "sans événement". La présence du "happening", la présence passée, ne peut être saisie que sous forme de pensée, c'est-à-dire sous forme de "devenir". L'histoire telle qu'elle s'est passée, l'histoire "réelle", est donc différente de l'historiographie, un traité sur l'histoire. L'historiographie est toujours le point de vue d'un sujet particulier ou d'un ensemble de sujets, c'est-à-dire de personnes pensantes d'un type culturel particulier et d'une époque particulière. Elle est déterminée à la fois par la gnoséologie, car le "se produire" est toujours différent du "devenir", et par la diversité des sujets, de leurs formes cognitives et de leurs mondes. "Chaque époque a sa propre histoire du passé... Chaque époque imagine le passé selon elle-même", dit Feuerbach.

Dans le "happening", dans l'histoire, le facteur déterminant n'est donc pas la raison, mais quelque chose qui la dépasse, ce qu'on peut appeler l'essence, la nature, le caractère, l'âme d'un certain type d'homme, ou dans la manifestation de l'homme sa volonté. Ici, Schopenhauer a eu un effet sur Spengler. Dans l'histoire, comme dans la vie de l'individu, la raison joue un rôle servile ; elle n'exécute que ce qui lui est donné par l'âme, ce que la volonté veut, et cherche divers moyens de le réaliser. C'est pourquoi nous ne trouvons pas dans l'histoire un seul courant d'art, de science, de religion, de philosophie, mais leurs différents styles selon les types respectifs d'âmes humaines. Si la raison était déterminante, tous les hommes seraient essentiellement les mêmes, seraient des "rationalistes" et agiraient pour des raisons "rationnelles". Mais il y a toujours autre chose derrière la rationalité, à savoir ce qui est poursuivi rationnellement, et cela est inexplicable par la seule rationalité. Les anciens Égyptiens ont construit les pyramides de manière rationnelle, mais la raison pour laquelle ils les ont construites ne peut être comprise à partir de la seule rationalité. La chose primordiale est la volonté, le fait qu'ils aient voulu quelque chose, et cette volonté est l'expression de leur caractère spécifique, de leur nature, de leur âme.

Si l'histoire avait été gouvernée par la raison, c'est-à-dire, en fait, la raison telle que nous l'imaginons aujourd'hui, car nous sommes incapables de comprendre par ce terme autre chose que ce que nous donne notre conception de la vie et notre nature, à savoir la raison utilitaire, alors les hommes qui nous ont précédés ont dû être les mêmes "rationalistes" que nous, mais avec moins de connaissances et peut-être une pensée moins développée. Mais alors il leur serait impossible, par exemple, de construire des maisons gothiques ou baroques avec des décorations irrationnelles et des formes complexes complètement inutiles, dysfonctionnelles et inutiles, mais ils devraient consacrer tous leurs efforts, comme nous, à des questions d'hygiène, de confort et de "goût".

L'histoire ne confirme pas notre rationalisme. Ils ne confirment pas une quelconque "évolution de l'homme", d'une sorte de singe à l'homme préhistorique, puis de l'antiquité à nous en passant par le Moyen Âge. L'homme d'un âge plus récent ne peut pas être dérivé de manière causale de l'homme d'un âge plus ancien. Si l'évolution de l'homme, de sa raison et donc aussi de sa création devait se faire, disons, à partir des anciens Égyptiens comme l'imaginent les "rationalistes" d'aujourd'hui, les Grecs auraient dû construire des pyramides encore plus hautes que les Égyptiens, et aujourd'hui nous devrions les construire à au moins 5 km de hauteur. Ce serait un développement "logique". Il ne serait pas non plus difficile de nous insérer à l'endroit approprié dans la série d'images panoptiques des anthropologues, en commençant par une sorte d'"homme-singe", qui est censé être un enfant de la fin du Tertiaire, mais qui est en fait tout à fait contemporain, un orang-outan cosmétiquement modifié, et se terminant par l'apparence tout aussi humoristique d'un "intellectuel" du trentième siècle, doté d'un énorme front super haut, d'une petite bouche, d'un minuscule menton et peut-être d'une couleur de visage universelle, apparemment un mélange de blanc, de jaune et de noir. Mais, par exemple, les types d'hommes anciens et germaniques, sans parler des Chinois et autres, ne présentent pas de différences qui permettraient de les placer dans une telle série, et les Grecs ont commencé à construire des temples antiques au lieu de pyramides, et les Allemands des cathédrales gothiques. L'art grec n'est pas une continuation de l'art des civilisations antérieures, et encore moins de la préhistoire. Et comment expliquer, par exemple, l'extinction de la pensée grecque et la montée du christianisme ? Peut-être le "progrès de la raison" ou peut-être un "changement dans les relations de production"?

Expliquer l'histoire de l'humanité comme un enchaînement logique de causes et d'effets est inutile, car nous la soumettons toujours à un expédient, non pas objectif, car nous n'en connaissons pas, mais taillé à la mesure de nos idées présentes. De même que les images des anthropologues mentionnées ci-dessus découlent de leur idée subjective que l'homme devient de plus en plus intelligent par l'évolution, c'est-à-dire de l'idée que l'histoire de l'homme et peut-être même de l'univers poursuit comme but la création d'êtres toujours plus "intelligents", de même les idées des optimistes de la science et de la technologie découlent d'une conception subjective de la finalité du monde comme un quantum toujours croissant de découvertes, de vérités et de produits matériels. Ainsi, nous ne pourrons jamais expliquer d'où viennent les nouvelles races, les nouveaux peuples dotés d'aptitudes bien spécifiques, d'aptitudes bien particulières, jusqu'alors inédites. Peut-on les déduire de la précédente "histoire de l'humanité" comme étant les résultats de certaines causes ? D'où venaient ces Hellènes, par exemple ? Comment pouvons-nous les déduire ? D'où ? Ou, d'un autre côté, imaginons que seuls les Chinois vivent sur cette planète. Une culture et une civilisation de notre type actuel naîtraient-elles jamais dans le monde ? Y aurait-il une musique, une peinture, une technologie européennes ? Est-il concevable que les Chinois seraient parvenus à ces formes s'ils avaient eu 5000 ans de plus ? Et pourquoi, en fait, n'y sont-ils pas parvenus depuis longtemps ? Seul Spengler peut répondre à cette question : la volonté chinoise était dirigée dans une autre direction, poursuivait d'autres objectifs, posait d'autres questions. Son âme était différente.

L'homme n'est pas un produit de son environnement, il n'est pas créé par des influences extérieures. Par conséquent, il ne peut être expliqué de manière causale. Däniken suggère que les tours des temples gothiques ressemblent à des fusées et sont donc le souvenir d'une visite d'"extraterrestres". Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la comparaison elle-même que la manière dont Däniken y est parvenu. Cette approche typiquement mécaniste et complètement erronée de l'explication des événements historiques n'est malheureusement pas l'apanage du "peu sérieux" Däniken d'aujourd'hui. La culture ne naît pas du fait que quelqu'un entend ou voit quelque chose quelque part, puis l'imite ou s'en souvient. La culture ne vient pas à l'homme de l'extérieur, mais découle de lui comme une expression de son moi intérieur, de son âme. Däniken a raison de dire qu'il existe une similitude de forme entre un clocher d'église et une fusée. Mais s'il y a une raison à cela, nous ne pouvons pas la chercher causalement dans une certaine continuité des idées sensorielles, mais dans la similitude des âmes et de leurs désirs. Selon Spengler, la caractéristique essentielle de l'homme d'Europe occidentale est l'aspiration à la distance, l'élan vers l'avant et vers le haut, le désir de l'infini. Et c'est ce désir qui s'exprime à la fois dans la tour gothique et dans la fusée. Dans le premier cas, il s'agit de l'expression de la nostalgie de Dieu dans les cieux, dans le second de la pénétration des espaces infinis de l'univers. Les deux sont des expressions du même type d'homme, de la même âme, seulement à des périodes différentes de son développement : dans le premier cas, au début de la culture, à l'âge du mythe et de la vraie religion ; dans le second, à la fin, dans sa période de civilisation, caractérisée par le rationalisme, la science et la technologie.

L'homme n'est pas un produit de son environnement, il n'est pas créé par des influences extérieures. Par conséquent, il ne peut être expliqué de manière causale. Däniken suggère que les tours des temples gothiques ressemblent à des fusées et sont donc le souvenir d'une visite d'"extraterrestres". Ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la comparaison elle-même que la manière dont Däniken y est parvenu. Cette approche typiquement mécaniste et complètement erronée de l'explication des événements historiques n'est malheureusement pas l'apanage du "peu sérieux" Däniken d'aujourd'hui. La culture ne naît pas du fait que quelqu'un entend ou voit quelque chose quelque part, puis l'imite ou s'en souvient. La culture ne vient pas à l'homme de l'extérieur, mais découle de lui comme une expression de son moi intérieur, de son âme. Däniken a raison de dire qu'il existe une similitude de forme entre un clocher d'église et une fusée. Mais s'il y a une raison à cela, nous ne pouvons pas la chercher causalement dans une certaine continuité des idées sensorielles, mais dans la similitude des âmes et de leurs désirs. Selon Spengler, la caractéristique essentielle de l'homme d'Europe occidentale est l'aspiration à la distance, l'élan vers l'avant et vers le haut, le désir de l'infini. Et c'est ce désir qui s'exprime à la fois dans la tour gothique et dans la fusée. Dans le premier cas, il s'agit de l'expression de la nostalgie de Dieu dans les cieux, dans le second de la pénétration des espaces infinis de l'univers. Les deux sont des expressions du même type d'homme, de la même âme, seulement à des périodes différentes de son développement : dans le premier cas, au début de la culture, à l'âge du mythe et de la vraie religion ; dans le second, à la fin, dans sa période de civilisation, caractérisée par le rationalisme, la science et la technologie.

L'histoire n'est pas un mystère technique, mais un mystère métaphysique. Rien de substantiel ne peut être expliqué en répondant à la question de l'artisan qui a posé des pierres les unes sur les autres. En effet, à l'origine, il n'y avait pas ces pierres et l'idée rationaliste qu'elles pouvaient être posées les unes sur les autres jusqu'à former une pyramide, mais - de façon tout à fait platonicienne - l'idée de la pyramide, le produit mystérieux d'une âme humaine spécifique et de ses étranges désirs, et ce n'est qu'ensuite que cette idée a cherché les moyens et les méthodes pour sa réalisation. Le développement de la pensée technique ne nous apprend pas grand-chose sur l'histoire de l'homme, car cette pensée n'est pas primaire et essentielle, mais secondaire, déjà une manifestation, une réalisation de quelque chose d'autre. Il faut avant tout s'intéresser aux sentiments de l'homme qui a réalisé certaines créations techniques, et ensuite seulement aux moyens et méthodes par lesquels il les a réalisées. Ce sentiment, la vision de la vie et du monde au sens large, est le véritable mystère primaire à résoudre, et non pas quelques problèmes de leviers et de poulies, de moyens de production, de forces et de relations. L'interprétation matérialiste, quelle qu'elle soit, entre toujours en conflit avec les faits fondamentaux de l'histoire et n'explique jamais rien, car elle pose des questions de manière mécaniste. L'homme tel que nous le connaissons dans l'histoire n'est pas un simple "améliorateur". S'il l'était, l'histoire devrait être un peu différente.

Tout comme des peuples et des cultures spécifiques émergent soudainement dans l'histoire, les personnalités font de même. Les explications causales ne peuvent pas non plus être appliquées ici. Il n'est jamais arrivé auparavant que le génie engendre le génie. Les enfants de génies sont médiocres. Il s'ensuit que les génies sont nés de médiocrités, et donc que leur émergence est inexplicable par le raisonnement génétique. Un génie n'est pas le résultat de l'empilement des gènes de ses parents. La causalité, l'enchaînement des causes et des effets matériels, n'est d'aucune utilité ici, et même si nous supposons qu'elle existe "objectivement", elle ne nous dit rien dans ce cas car elle est indétectable. Cependant, la causalité n'a rien d'objectif. Nous savons, grâce à Kant, qu'il ne s'agit que de notre façon de penser, rien qui soit extérieur à nous, quelque part dans le monde "objectif". C'est juste la méthode de notre raison pour expliquer les événements tels qu'ils nous sont donnés par nos sens.

Et toute autre explication de tout développement, en particulier de l'histoire humaine, est aussi absurde que les explications génétiques causales des caractéristiques individuelles. Il y a aussi des génies : des nations, des tribus géniales. Et leur existence, avec leurs caractéristiques spécifiques, leurs capacités, et aussi toujours avec des limitations très spécifiques, ne peut être comprise par une quelconque compilation de connexions causales. Ainsi, la causalité et toutes les sciences fondées sur elle ne conviennent qu'aux cas ordinaires, et non aux cas exceptionnels. Plus un phénomène est courant, plus il est causal ; plus il est exceptionnel, plus il défie la causalité et la logique. Mais ce sont les cas exceptionnels qui sont importants et décisifs pour l'histoire de l'humanité. Ce qui est commun, ordinaire, médiocre est en dehors de l'histoire, car le développement historique ne peut naître de rien de tel. S'il n'y avait pas d'exceptions, alors, bien sûr, l'histoire serait effectivement ce que les matérialistes obsédés par les explications causales "scientifiques" pensent qu'elle est : la simple accrétion de l'ordinaire, le développement constant des "forces de production". Mais nous savons que l'histoire n'est pas comme ça. L'histoire des individus, des nations, des cultures, de l'humanité ne peut être calculée.

Si tout, ou du moins l'essentiel de l'histoire, se déroulait selon un lien de causalité, il n'y aurait pas de problème particulier à prédire scientifiquement l'avenir. Et en effet, une telle prédiction existe ! Il s'agit même d'une discipline scientifique particulière ! La superficialité et la banalité de la futurologie ne sont qu'une preuve supplémentaire de la folie des idées évolutionnistes matérialistes.

Si tout, ou du moins l'essentiel de l'histoire, se déroulait selon un lien de causalité, il n'y aurait pas de problème particulier à prédire scientifiquement l'avenir. Et en effet, une telle prédiction existe ! Il s'agit même d'une discipline scientifique particulière ! La superficialité et la banalité de la futurologie ne sont qu'une preuve supplémentaire de la folie des idées évolutionnistes matérialistes.

Puisqu'il n'y a pas de développement quantitatif continu de la raison ou de quoi que ce soit d'autre dans l'histoire, mais le développement de types humains individuels, et non pas un développement dirigé vers l'infini, mais - comme l'expérience biologique et historique élémentaire nous le dit - l'émergence, la montée, le développement, le déclin et l'extinction des types, il est impossible de parler du développement de l'humanité dans son ensemble. Nous entendons ici Nietzsche et d'autres prédécesseurs de Spengler : Chamberlain, Danilevsky. Toutes les hypothèses d'un tel développement ne sont que des spéculations de personnes qui font passer leurs idées sur les buts et les objectifs du développement historique pour des "lois objectives". Mais "l'humanité", ce n'est pas seulement eux. Il fut un temps où les gens poursuivaient des intérêts bien différents de l'utilité fonctionnelle de chaque chose, telle que nous y avons succombé, se préoccupaient de problèmes autres que l'élévation du "niveau de vie", et créaient à partir de leurs âmes spécifiques leurs mondes de phénomènes, leurs cultures et leurs civilisations. Mais ces personnes, comme tous les êtres vivants, ont fini par s'éteindre, et il n'y a aucune raison de penser que nous, avec nos images de vie, notre âme, notre culture et notre civilisation, ferons exception.

Spengler distingue, outre la Russie, qui est un cas particulier, huit cultures dites élevées dans l'histoire, à savoir la culture chinoise, indienne, babylonienne, égyptienne, antique, arabe, mexicaine et la culture actuelle de l'Europe occidentale, qu'il qualifie également de faustienne. Ces cultures sont des formes distinctes, causalement inséparables l'une de l'autre, qui ne se développent pas l'une de l'autre. Chaque culture, dans toutes ses manifestations de vie, possède ses propres caractéristiques, qui sont l'expression du type de personne qui la crée. Les cultures ne poussent pas les unes des autres comme les branches d'un arbre, mais chacune représente un arbre particulier, individuel, avec sa naissance, sa jeunesse, sa maturité, sa vieillesse, son déclin et sa mort. Cela correspond également à l'expérience historique. Il est impossible de prédire ou de déduire de manière causale quand une nouvelle culture apparaîtra et quelles seront ses formes, tout comme il est impossible de calculer la naissance d'un génie. On ne peut parler d'eux que lorsqu'ils sont là.

La méthode de compréhension du monde mort, selon Spengler, est la loi mathématique ; la méthode de compréhension des formes vivantes est l'analogie. Par conséquent, la compréhension de l'histoire humaine ne peut être abordée en recherchant des continuités causales de formes, mais seulement en les comparant les unes aux autres. Les formes individuelles ont été pour nous depuis le troisième millénaire avant J.-C. les grandes cultures. Si nous voulons lever un tant soit peu le voile du mystère, nous devons les comparer et rechercher leurs caractéristiques communes et générales. En effet, nous constatons que leur développement du début à la fin est similaire à bien des égards. La culture prend naissance lorsque le château, avec sa noblesse guerrière au pouvoir, et l'église, avec son clergé, s'élèvent au-dessus du paysage agricole. Dans la phase suivante, la ville apparaît comme l'antithèse du village et continue à prendre de l'importance. C'est là que se développent les arts et, plus tard, les sciences. Le citadin triomphe sur le noble, le marchand sur le guerrier, l'argent sur le sang. Avec la croissance des villes, la culture passe au stade de la civilisation. La dernière classe est mise en avant : le peuple. Avec elle, ses idéologies, notamment le matérialisme et le socialisme, s'installent. La victoire des masses signifie un nouveau déclin des valeurs, tout est déjà en voie d'extinction. Les petites villes deviennent les périphéries insignifiantes des villes géantes, les petits États les périphéries des grands États. Le monde est dominé par de moins en moins de grandes puissances. La démocratie dégénère en tyrannie, l'art s'éteint, toutes ses formes sont épuisées, et il ne reste que des efforts civilisateurs et matérialistes. La science et la technologie sont encore florissantes pendant un certain temps. Alors il n'y a plus rien à poursuivre, les idées qui animaient l'âme meurent. C'est la mort de la culture. Sur leurs ruines, au lieu des nations qui aspiraient à quelque chose, il reste une simple population qui veut vivre en privé, rien de plus, rien d'autre. Le sens du "nous" et le désir commun de faire quelque chose n'existent plus. C'est l'ère finale du féodalisme sans héritage et du césarisme. C'est un moment à Pékin, qui dure mille ans.

Dans Le Déclin de l'Occident, Spengler retrace en détail les analogies du développement de chaque culture séparément dans tous les aspects de la vie, en comparant leur art, leur science, leur économie, leur politique, leur état, leur philosophie, leur religion, leur droit. Notre culture, la culture de l'Europe occidentale, dit-il, se caractérise avant tout par l'aspiration aux distances, à l'infini, comme cela se manifeste au début dans sa religion, qui est une religion différente du christianisme originel du chaos des peuples du pourtour méditerranéen, et plus tard dans l'art, surtout dans la peinture de paysage avec ses horizons infinis, dans le portrait avec son regard sur les profondeurs incommensurables de l'âme humaine, et dans la musique comme un art à part entière, exprimant le plus complètement le sentiment de la vie de cet homme. Sa science et sa technique dynamiques, basées sur la catégorie de la puissance, de l'énergie, découlent également de ce sentiment. Notre culture commence aux alentours de l'an 1000, atteint son apogée artistique à l'époque baroque, passe au stade de la civilisation au début du 19ème siècle, et s'approche maintenant de sa fin. Par analogie avec d'autres cultures, Spengler estime la durée de cette culture à environ mille ans.

Selon Spengler, toutes les visions optimistes, qu'elles soient marxistes à propos d'un paradis communiste, professorales à propos d'une humanité toujours cultivée qui se dirige en progrès constant vers les normes de justice et de liberté, ou technocratiques à propos de la transformation de l'homme dans la société "post-industrielle" de surabondance qui s'approche, doivent être incluses parmi les anecdotes, car elles méconnaissent l'homme et créent encore des illusions sur lui et sur l'histoire. Le monde humain et le monde de chaque communauté humaine, tout comme le monde de chaque individu, ne sont pas régis par la raison, la morale ou l'économie, mais par la volonté, qui est immuable et aveugle. L'homme ne peut pas changer ses désirs, ses passions et ses instincts. C'est donc en fonction de ces passions que sont gouvernées sa raison, sa moralité et les tendances de l'économie. Si l'âme d'une culture change en son sein, c'est parce que d'autres personnes, des membres d'autres classes, des personnes à la pensée et aux sentiments quelque peu différents, accèdent au pouvoir effectif. Mais à la fin d'une culture, il n'y a pas d'autres possibilités de transformation interne. C'est, selon Spengler, notre cas.

La prédiction de Spengler était fausse à bien des égards, et à bien des égards, elle se réalise. La science et la technologie sont loin d'être épuisées. La complexité non seulement de la pensée mais aussi de la vie se poursuit, même à un rythme toujours plus rapide. Cette tendance doit-elle vraiment se terminer un jour par un effondrement ? C'est la question qui préoccupe les intellectuels. La pensée scientifique et technique ne se pose pas la question et travaille, réfutant par l'action le pronostic pessimiste de Spengler.

Si, au contraire, nous voulons accorder à Spengler le bénéfice du doute, nous pouvons tout d'abord affirmer que le progrès matériel amène la planète entière au bord de la destruction. L'air devient irrespirable, l'eau imbuvable. Pourtant, on croit généralement que la science sauvera ce qu'elle a causé. Tout "le peuple" court frénétiquement après la prospérité matérielle ; la société ne connaît plus de problèmes sérieux autres qu'économiques. La culture vit du passé, les nouveaux arts ne sont que des expositions ou de la médiocrité, le goût prime sur le style. Le grand art ne sert qu'à donner à la foule une apparence occasionnelle de solennité et de "culture". Mais son cœur est attiré par le kitsch, il l'aime et le vit profondément. Et en musique, on ne doit même plus l'appeler ainsi ! La musique pop, ce crachat sur toutes les grandes valeurs du passé, n'est plus kitsch, mais une sorte d'art. Les passions de la foule s'affirment avec une insouciance absolue. L'automobilisme dans les grandes villes pollue l'air au point que la population est en danger d'empoisonnement lent, mais personne ne doit s'opposer à cette passion populaire la plus massive et la plus destructrice. Plus les horreurs à l'horizon sont grandes, plus les préoccupations qui occupent le peuple sont triviales. L'importance de la mode, qui change à des intervalles de plus en plus courts, a énormément augmenté. Tout le monde veut voyager constamment, tout voir, tout absorber. Une grande importance est accordée au sport, comme si le résultat d'un match était un événement historique dont dépendait le sort du monde. Pourtant, en quelques jours, tout est oublié, il y a à nouveau de nouvelles sensations. La foule est toujours informée des nouvelles. Cette néophilie annule toute notion de valeur, il n'y a plus rien de durable. Les valeurs éthiques ont disparu. Des concepts comme l'amour, l'amitié, l'honneur, la fierté, la bravoure, la loyauté ont perdu leur sens profond. Il y a une surenchère pour l'avantage personnel et le "succès". Dans une société atomisée d'individus "auto-réalisateurs", personne n'est prêt à sacrifier quoi que ce soit pour l'ensemble. Et au-dessus de tout cela plane le spectre inquiétant de la mort atomique.

La vie devient de plus en plus artificielle et organisée. Mais alors qu'auparavant, il n'y avait que des tentatives d'organiser les masses d'en haut, aujourd'hui la foule s'organise d'ailleurs elle-même. Il a besoin d'organisation autant que d'artificialité. Il joue parfois les amoureux de la nature, mais au quotidien, il observe les vitrines des magasins pour voir les nouveautés et admirer leur "beauté". L'homme ne peut être organisé et manipulé de manière arbitraire, mais uniquement dans le sens qui convient à sa nature. Il peut y avoir des manipulateurs qui pétrissent le peuple dans leurs griffes, mais ces manipulateurs ne s'accrochent au pouvoir qu'en se pliant aux passions des masses.

Si nous pensons en termes juridiques, c'est-à-dire si nous comprenons l'homme comme capable de libre choix et responsable de ses actes, nous conclurons que la responsabilité de toutes ces tendances négatives incombe à la foule et à ses représentants qui attisent ses passions matérialistes. Ces gens, organisateurs de la foule et de ses idoles, professent eux-mêmes les passions de la foule et appartiennent donc pleinement à la foule. Il y a non seulement une foule d'ouvriers, de paysans, de commerçants et d'employés, mais aussi une foule de politiciens, d'artistes et de scientifiques, et même une foule de philosophes. Quiconque professe les passions de la foule appartient à la foule, quelle que soit sa profession ou son éducation. La foule est une question d'opinion de vie. Spengler soutient que la soif d'amusement, de félicité et d'indulgence "n'est pas le goût des grands explorateurs eux-mêmes... ni des experts en problèmes techniques." C'était peut-être encore le cas au début du XXe siècle, mais aujourd'hui, il ne fait aucun doute que la grande majorité de ces personnes sont du même acabit que la foule, professant les mêmes passions et la même conception de la vie.

D'un côté, nous trouvons des signes de déclin, de l'autre, des progrès sans précédent dans l'histoire. Cette incohérence peut être observée dans presque tous les domaines de la vie moderne. Partout, on peut trouver des raisons d'être optimiste et, en même temps, les pronostics les plus sombres.

D'un côté, nous trouvons des signes de déclin, de l'autre, des progrès sans précédent dans l'histoire. Cette incohérence peut être observée dans presque tous les domaines de la vie moderne. Partout, on peut trouver des raisons d'être optimiste et, en même temps, les pronostics les plus sombres.

Il n'y a pas de "progrès" en tant que tel, mais toujours un progrès dans quelque chose, ce qui signifie en même temps une régression dans autre chose. C'est la nature même du fait que certains trouvent un avenir glorieux pour l'humanité, d'autres une catastrophe imminente. Cela dépend du point de vue de chacun.

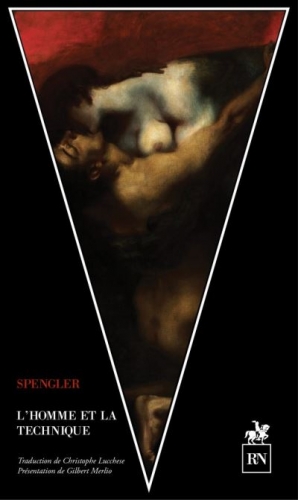

Spengler est parfois décrit comme "l'un des précurseurs théoriques du nazisme". C'est une évaluation très simpliste. Bien que Spengler reprenne certaines idées de base de Chamberlain, sa conception de l'histoire dans Le Déclin de l'Occident n'est pas raciste. Spengler, ne considère pas les hautes cultures individuelles comme "inférieures" et "supérieures", et encore moins comme l'œuvre d'une seule race exceptionnelle. Ils sont pour lui des expressions de la vie intérieure - des images de certains types de personnes. C'est tout. Dans L'homme et la technique, il surestime apparemment l'influence des Normands dans les débuts de la culture de l'Europe occidentale. Les Russes, par contre, il les inclut comme un élément non créatif parmi les "gens de couleur", bien que son analyse de l'âme russe, déchirée depuis Pierre le Grand entre l'Europe et ses propres sentiments, soit l'une des meilleures parties du deuxième volume du Déclin de l'Occident. Dans L'homme et la technique, cependant, Spengler part du principe qu'il connaît Le déclin de l'Occident.

Spengler est un fataliste historique. Il ne croit pas que l'effondrement de la culture occidentale européenne actuelle puisse être évité ou retardé de manière significative. Cela était inacceptable pour l'idéologie nationale-socialiste. Rosenberg l'accuse de révéler, comme beaucoup d'autres avant lui, quelques "régularités" historiques. Nous ne connaissons pas de telles lois, juge Rosenberg, et nous ne prétendons pas agir en accord avec elles et avoir une quelconque "vérité", encore moins une vérité scientifique. Mais nous sommes convaincus que nous avons la volonté et l'énergie nécessaires pour réaliser une idée à laquelle nous croyons profondément. D'où le "mythe du 20e siècle".

Mais l'idéologie démocratique est également en contraste frappant avec la philosophie de l'histoire de Spengler. Selon Spengler, un monde démocratique n'est à nouveau que le monde d'un certain type de personnes d'un certain temps, tout comme, par exemple, un monde monarchiste. La démocratie, surtout de type anglo-américain, ne représente certainement pas pour lui une "référence" à laquelle "l'humanité" est arrivée à travers des milliers d'années de développement ou de "progrès", de sorte qu'elle ne l'abandonnera pas à l'avenir et que désormais, au motif qu'elle est "le meilleur système parmi les mauvais", elle se concentrera sur son amélioration continue. Une telle conception est, selon lui, à nouveau un mythe, non pas de n'importe quel "homme", mais précisément de l'homme moderne et intelligent des grandes villes de la civilisation européenne occidentale et de ses contemporains.

Comme Le déclin de l'Occident, L'homme et la technique a suscité une tempête de réactions négatives et positives. Aujourd'hui, alors que la recherche historique a mis en doute certaines des généralisations spéculatives de Spengler, mais qu'elle a en revanche accepté presque universellement son affirmation de base selon laquelle la culture de l'Europe occidentale en tant qu'entité historique spécifique émerge au dixième siècle, nous devons reconnaître que son œuvre reste un sujet de réflexion opportun. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec Spengler. Mais cela ne change rien au fait que son œuvre fournit une quantité considérable d'idées originales et stimulantes qui le placent à juste titre parmi les grands penseurs.

***

Oswald Spengler, philosophe allemand de l'histoire, né le 29 mai 1880 à Blankenburg (Harz), mort le 8 mai 1936 à Munich. Jusqu'en 1911, professeur au Gymnasium de Hambourg, puis écrivain à Munich.

Travaux :

Der Untergang des Abendlandes (1918-1922)

Preussentum und Sozialismus (1920)

Politischen Pflichten der deutschen Jugend (1924)

Neubau des deutschen Reiches (1924)

Der Mensch und die Technik (1931)

Jahre der Entscheidung (1933)

Reden und Aufsätze (1937)

Postface de Rudolf Jičín à l'édition tchèque de L'homme et la technique, Neklan Publishing House, Prague 1997, ISBN 80-901987-6-7. Dans une version éditée (complétée par une sélection de pensées d'O. Spengler), la postface est publiée sous le titre Thoughts Worth Remembering : Spengler dans le magazine Marathon n° 2/2004.

14:42 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oswald spengler, philosophie, philosophie de l'histoire, révolution conservatrice, allemagne, théorie politique, déclin, décadence, sciences politiques, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La prochaine guerre des sables

La prochaine guerre des sables

par Georges FELTIN-TRACOL

Le 17 février 1989 à Marrakech, Hassan II du Maroc, le Guide libyen Kadhafi et les présidents algérien Chadli Bendjedid, tunisien Ben Ali et mauritanien Sid'Ahmed Taya lançaient l’Union du Maghreb arabe (UMA). Cette nouvelle organisation internationale à vocation régionale entendait favoriser un espace économique commun, une union douanière et une zone de libre circulation des biens et des personnes. Cette imitation maghrébine du processus européen resta néanmoins inachevée, car ce projet ambitieux fut très tôt miné par la vieille rivalité entre le Maroc et l’Algérie.

Cinq ans plus tard, le 24 août 1994, suite à un attentat commis contre l’hôtel Atlas - Asni à Marrakech, le Maroc imposait le visa pour les Algériens. Soutien indéfectible du Front Polisario, l’Algérie répondait par la fermeture de sa frontière terrestre avec son voisin occidental. Les contentieux ne manquent plus entre Alger et Rabat.

Outre la question du Sahara occidental annexé par le Maroc, l’Algérie se méfie depuis soixante ans des revendications territoriales de son voisin. Dès la fin du protectorat français en 1956, l’Istiqlal, le parti indépendantiste, évoque un « Grand Maroc », soit un royaume qui engloberait non seulement le Sahara occidental à l’époque espagnol, mais aussi toute la Mauritanie, l’Ouest sahélien du Mali jusqu’aux portes de Tombouctou et l’Ouest algérien avec les régions de Tindouf, de Béchar, d’In Salah et de Figuig.

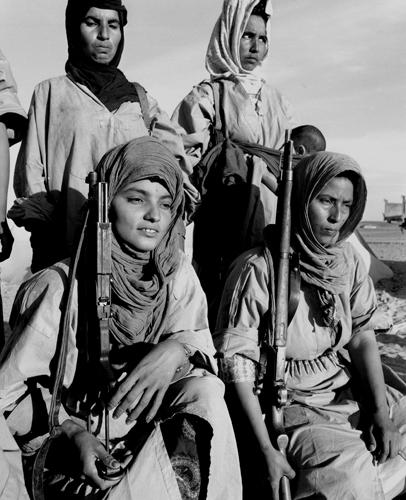

Ces dissensions frontalières suscitent d’ailleurs entre septembre 1963 et février 1964 un conflit armé entre le jeune État algérien et le royaume alaouite : la « Guerre des Sables ». Ni l’Égyptien Gamal Abdel Nasser, ni le président tunisien Habib Bourguiba ne parviennent à arrêter les combats. Le cessez-le-feu entre les belligérants revient finalement à la médiation conjointe de l’empereur éthiopien Hailé Sélassié et du président malien Modibo Keïta. Sur le terrain, l’armée royale marocaine a nettement triomphé de l’Armée de libération nationale. La victoire de Rabat contribue à affaiblir Ahmed Ben Bella et permet en 1965 le coup d’État de Houari Boumédiène. En janvier 1976, soldats algériens et marocains s’affrontent encore pendant deux jours à Amgala. Le 13 novembre 2020, l’armée marocaine intervient en force contre le Polisario afin de débloquer un axe routier près de Guerguerat. Il en découle une reprise d’intenses combats entre les Marocains et la rébellion sahraouie.

Depuis cet été 2021, on assiste à une escalade entre les deux États. Fragilisé par le Hirak, la forte contestation de la société civile lasse de subir la corruption et l’incompétence du FLN, de ses avatars politiciens et d’une clique militaire, ainsi que par les revendications autonomistes croissantes de la Kabylie, le gouvernement algérien rompt, le 24 août 2021, ses relations diplomatiques avec le Maroc. La mort, le 1er novembre dernier, de trois chauffeurs routiers qui effectuaient le trajet entre la Mauritanie et l’Algérie par des drones marocains crispent encore plus les relations bilatérales.

Les griefs de l’Algérie contre le Maroc sont variés. Alger dénonce la mainmise marocaine sur le Sahara occidental. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, désigne le représentant du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, comme un soutien actif au Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie interdit, clandestin et classé comme terroriste. Les incendies de cet été qui ont ravagé les forêts algériennes seraient des actions subversives marocaines. Enfin, l’Algérie n’apprécie pas que son voisin ait rallié les « accords d’Abraham » et établi des relations diplomatiques avec l’État d’Israël. En septembre dernier, l’Algérie a aussi fermé son espace aérien à tout aéronef entrant et sortant du Maroc…

L’accord entre Israël et le Maroc n’est pas une surprise. En échange de cette reconnaissance, les États-Unis de Donald Trump valident les droits légitimes de Rabat sur le Sahara occidental. Une importante communauté juive a longtemps vécu au Maroc. Sous le protectorat français, le drapeau marocain portait parfois en son centre une étoile à six branches. Descendant du prophète Mahomet et « Commandeur des croyants », le roi du Maroc, apte à contenir les poussées islamistes, peut se permettre de telles initiatives. À la fin des années 1970, Hassan II fit condamner par ses oulémas et ses cadis les écrits de l’ayatollah Khomeiny jugés « hérétiques ». La dynastie marocaine entretient enfin de nombreux liens familiaux avec les principales tribus berbères si bien que le Maroc est un royaume de langue arabe avec un fort substrat ethnique berbérophone.

Tous ces faits agacent l’Algérie, adepte depuis l’indépendance d’un centralisme arabo-musulman à l’encontre des Kabyles et des Touaregs. Incapable de résoudre les crises économique et sociale, le gouvernement a interdit à compter du 1er novembre dernier l’usage du français dans les administrations et dans l’enseignement. Si le pouvoir algérien avait utilisé au cours des précédentes décennies une partie de l’argent des hydrocarbures à constituer un corps d’enseignants du premier degré dévoué à l’«algérianité» à l’instar des tristement célèbres «Hussards noirs» de la IIIe République française, une « assimilation » au modèle stato-national algérien aurait peut-être pu se réaliser. Mais c’était sans compter sur l’avidité matérielle illimitée de la caste et de ses factions.

Une nouvelle « guerre des sables » pourrait survenir dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois. Fortement appuyée par la Russie et la Turquie, l’Algérie dispose dorénavant, avec l’Afrique du Sud et le Rwanda, de l’armée la plus puissante du continent africain. Une guerre à la fois cybernétique et conventionnelle telle qu’elle vient d’être pratiquée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh et l’Arménie, montrerait sa supériorité technique et tactique sur les troupes marocaines. On a oublié qu’au début de ce siècle, des cénacles néo-conservateurs étatsuniens envisageaient l’adhésion de l’Algérie à l’OTAN…

Il faut par conséquent suivre avec la plus grande attention tout ce qui se trame au Maghreb. Plusieurs foyers d’instabilité (la Tunisie, la Libye, le Sahel malien et nigérien, et maintenant le Maroc) entourent l’Algérie. Une guerre entre l’Algérie et le Maroc aurait de graves répercussions en France, en Belgique et en Allemagne où vivent des communautés immigrées originaires de ces États. Rien n’empêcherait qu’elles y importent une violence exacerbée.

Plus que jamais, en proie à des turbulences historiques, la rive Sud de la Méditerranée est à surveiller avec la plus grande attention possible.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 10, mise en ligne sur Radio Méridien Zéro du 16 novembre 2021.

13:58 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre des sables, maroc, algérie, afrique du nord, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook