samedi, 17 juin 2023

Gauche verte, économie verte et environnementalisme néolibéral

Gauche verte, économie verte et environnementalisme néolibéral

Diego Fusaro

Source: http://adaraga.com/izquierda-verde-economia-verde-y-ambientalismo-neoliberal/

Tout comme les caprices arc-en-ciel des consommateurs, les impulsions écologiques de l'environnementalisme capitaliste sont elles aussi complètement subsumées par le capital. L'"avenir vert" est toujours conçu comme un produit commercial du pouvoir commercial, et ce afin que (comme le souligne Harvey) l'ordre néolibéral puisse "gérer la contradiction entre le capital et la nature en fonction de ses intérêts de classe les plus importants". L'économie verte et l'environnementalisme néolibéral sur lequel elle repose théoriquement révèlent clairement comment le capital parvient à transformer même ses propres contradictions en facteur de profit. Et à transformer tout en marchandise, même la protestation contre la marchandisation.

Dans l'apothéose de la critique conservatrice, la protestation contre l'aliénation se donne elle-même sous des formes aliénées, c'est-à-dire des formes qui finissent par renforcer les barreaux de la cage qu'elles voudraient aussi briser. En vertu d'une alchimie énigmatique, au moment de la réification planétaire, la dynamite se transforme toujours en ciment, ce qui fait de tous les "matériaux explosifs" et de tous les "esprits de la dynamite" possibles simplement "une brique de plus dans le mur", comme le dit le titre d'une chanson bien connue.

Le technocapital, en outre, fonctionne infailliblement selon la stratégie paradigmatique de la standardisation, de l'absorption et de la normalisation : l'expression la plus brillante en est le sort réservé à l'image révolutionnaire de Che Guevara, réduite à une icône pop inoffensive, vendue à bas prix sur des T-shirts dans le monde entier. La désactivation de la critique est produite par sa marchandisation intégrale et sa conversion normalisante en simple spectacle, garantissant ainsi le double objectif de sa neutralisation face à toute issue émancipatrice possible et de sa reconversion en marchandise circulante.

La dévastation environnementale générée à son image par le techno-capital, par son "oubli de l'être" et par sa volonté de puissance pour une croissance incommensurable, devient en effet, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste, d'une part, invente de nouvelles sources de profit ("voitures électriques", "bioproduits", etc.). Et, d'autre part, avec une fonction apotropaïque, il se sécurise par rapport à un véritable environnementalisme, c'est-à-dire un environnementalisme qui rejoint la lutte plus générale contre la contradiction capitaliste en tant que telle. En bref, les stratèges de l'ordre dominant parviennent à faire passer le message que les problèmes environnementaux, générés par le capital, peuvent être résolus non pas en changeant de modèle de développement, mais en réorganisant le modèle existant en vert. Même sur un plan strictement logique, il s'agit d'un véritable non sequitur: comme si l'on pouvait changer les effets en continuant à cultiver les causes.

L'existence d'un problème environnemental est évidente, comme l'atteste l'avalanche d'études scientifiques consacrées au sujet: nulla quaestio, donc, sur l'insoutenabilité des positions, même généralisées, de ceux qui soutiennent l'inexistence du problème. La question, en revanche, concerne les moyens concrets de l'aborder et, espérons-le, de le résoudre. De ce point de vue, si le technocapital se fonde essentiellement sur l'utilisabilité illimitée de l'entité en vue du renforcement incommensurable de la volonté de puissance, il s'ensuit que, de toute façon, il s'agit d'une forme de production destinée à provoquer sa propre fin: soit parce que, avec sa dévastation de la terre, elle provoquera finalement la fin de toutes choses (et donc aussi d'elle-même), soit parce que, pour éviter cet épilogue, elle devra s'arrêter et donc aussi, dans ce cas, déterminer sa propre disparition. Face à ces deux possibilités, le technocapital tente d'en poursuivre une troisième, verte, basée sur la technologie et la géo-ingénierie.

En réalité, cette possibilité est intimement contradictoire et ne fait en vérité que proposer à nouveau - peut-être de manière différée - la première perspective, celle de la fin de toute chose provoquée par ce système, appelé capitalisme, qui, tel un cancer, anéantit le corps qui l'abrite. Et pourtant, aujourd'hui, elle semble être la vision dominante des choses, également pour les raisons déjà partiellement expliquées, rendant minoritaire la seule position rationnelle : celle qui propose, comme seule issue, le changement radical d'un modèle socio-économique, c'est-à-dire le dépassement du capitalisme. Le fait que la nouvelle gauche épouse les raisons de l'économie verte, désertant une fois de plus la voie de l'anticapitalisme, est une preuve supplémentaire de notre thèse de sa réabsorption dans les spirales du turbo-capitalisme. Le quid proprium de la gauche néolibérale, c'est le détournement de la question des droits sociaux vers celle des droits civiques et de la protection de l'environnement.

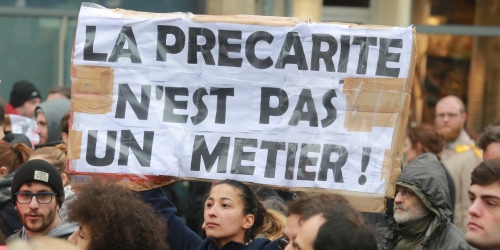

La progression de la gauche verte, de l'Allemagne à la Californie, constitue un autre exemple probant de l'essence gauchiste du néolibéralisme progressiste et de la métamorphose de la gauche elle-même. D'une part, la sensibilité verte, avec son besoin de protéger l'environnement, détourne le regard de la contradiction socio-économique et de la nécessité de protéger les travailleurs et les classes les plus faibles: pour les "militants" de la gauche verte, l'indignation face aux "bouteilles en plastique" ou aux "voitures polluantes" coexiste avec l'acceptation indifférente de l'exploitation du travail ou avec les armées de vagabonds et de sans-abri qui vivent aux marges des métropoles opulentes.

15:53 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gauche verte, économie verte, néolibéralisme, actualité, diego fusaro |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Précarité : la misère du travail et la flexibilité existentielle

Précarité : la misère du travail et la flexibilité existentielle

Diego Fusaro

Source: http://adaraga.com/precariedad-la-miseria-del-trabajo-y-la-flexibilidad-existencial/

Le nouvel "empire de l'éphémère", c'est-à-dire le scénario de type Babel de l'après-1989, se caractérise à tous égards par une attaque frontale contre les salaires (directs, indirects, différés et sociaux) et les droits acquis.

Cette attaque, à travers les pratiques de privatisation et de libéralisation de la compétitivité, va déconstruire le service national de santé, la sécurité sociale, la médecine, l'éducation, les pensions: en bref, elle s'attaque à tout l'État-providence qui avait été une conquête des luttes du mouvement ouvrier, plaçant le nouveau "quatrième pouvoir" flexible et migrant des travailleurs intermittents dans la position de devoir accepter des emplois mal payés et à temps partiel, sans avoir droit à la protection d'une convention collective. Ce cadre comprend également des licenciements économiques, par lesquels les travailleurs plus âgés, toujours protégés par le système de protection sociale et dont les coûts sont nécessairement plus élevés, sont "incités" à partir en faveur de travailleurs plus jeunes, embauchés sur la base de "licenciements garantis" et de "contrats de collaboration temporaire", avec pour conséquence le non-renouvellement en cas de "sureffectif".

La rupture des relations de travail a pour effet une large segmentation de l'emploi ; un effet dont seuls le capital et sa classe de référence bénéficient. Des différences sont introduites dans les conditions de travail, dans les possibilités de promotion, de stabilisation et de développement professionnel, dans les degrés de protection, la reconnaissance des droits, mais aussi dans la possibilité de contester et de réagir à la politique de classe. C'est le résultat d'un processus lent et obstiné d'érosion des droits et de colonisation convergente des consciences en pleine cohérence avec le massacre de classe géré unilatéralement par la classe dominante.

Si en 2000, des millions de personnes étaient descendues dans les rues de Rome pour protester contre l'abrogation de l'article 18, déjà programmée à cette époque, et que cela avait déterminé son maintien, en 2012 la suppression a été menée à bien, qui plus est avec la connivence des dominés, convaincus, grâce à l'action omniprésente de la fabrique du consensus et de l'industrie de l'imaginaire, de la nécessité de "réformes", de "restructurations" et de "modernisations" au profit exclusif du capital.

Le Statut des travailleurs étant épuisé, c'est désormais l'entreprise et le seigneur post-bourgeois qui décident souverainement de la fin du contrat de travail. Derrière le nom vénérable de "réforme" se cache une nouvelle attaque de classe brutale contre les droits du travail et du serf. Seule la loi du marché régit désormais les relations. Au nom de la concurrence inconditionnelle et de la compétitivité libéralisante, le gagnant est celui qui sait s'adapter, c'est-à-dire celui qui sait abandonner le plus de droits et le plus de temps de vie. Et celui qui ne s'adapte pas est licencié, destiné à rejoindre l'immense réserve industrielle des chômeurs qui se pressent aux portes des villes en quête de projets.

Par essence, la concurrence est, bien sûr, un concept qui est loin d'être neutre. En effet, son admission implique, par le fait même, l'acceptation de la loi du libre marché comme paradigme universel dans lequel les gagnants sont toujours et uniquement le libre marché lui-même et le maître que constitue la classe dirigeante qui lui est organique. Avec les travailleurs, les employeurs qui respectent encore les règles et qui, avec une conscience malheureuse, protègent les valeurs les plus élémentaires du respect de la dignité humaine, sont promptement vaincus. Accepter la règle de la lutte concurrentielle signifie, pour cette même raison, accepter la licence de l'élite à dominer sans opposition, en exploitant sans réserve le travail flexible, précaire, de plus en plus libéré des protections sociales conquises et garanties par l'État.

Il suffit de citer un seul exemple. Une chaîne hôtelière stipule des contrats de huit jours avec des travailleurs aux horaires réguliers. Soudain, de nouveaux travailleurs prennent la relève, avec des contrats prévoyant des horaires de douze heures et un plus grand nombre de chambres à aménager (trente par équipe). Ces nouveaux travailleurs remplacent bientôt les anciens, selon la logique d'une compétitivité qui se confirme une fois de plus comme une licence permettant aux plus forts d'exploiter librement les plus faibles.

En réalité, la mondialisation du marché ne coïncide pas seulement avec la déréglementation, qui est également présente dans divers secteurs et sous divers profils. À côté de cela, il y a aussi un projet grandiose de "re-réglementation" visant à produire une pléthore de dispositions et de lois qui, sur le plan juridique, fixent les règles fonctionnelles à la précarité du travail tout en protégeant les intérêts du maître. La dérégulation de l'ancien système interne de l'Etat-providence et la re-régulation au sens libéral au profit de l'oligarchie financière sont donc liées.

Grâce au rythme de la mondialisation, le capital est en mesure de récupérer rapidement ce qui lui a été volé par le conflit et l'indocilité raisonnée du serf, mais aussi par l'expérience des communismes du 20ème siècle, non sans contradictions : des salaires et des droits sociaux élevés, des restrictions étatiques et législatives au licenciement, des protections syndicales fortes et le droit de grève. Les conquêtes du travail, les droits sociaux, la reconnaissance du serviteur, les prescriptions mêmes de la Constitution italienne, sont pour le capital une "citadelle" (Luciano Gallino) qui retient la compétitivité et qui, en tant que telle, doit être conquise au nom de la concurrence planétaire : elles sont, dans la syntaxe des Grundrisse de Marx, cette limite que la norme de l'accumulation incommensurable et de la croissance infinie doit nécessairement déborder pour s'imposer absolument.

Diego Fusaro

Diego Fusaro (Turin, 1983) est professeur d'histoire de la philosophie à l'IASSP de Milan (Institut des hautes études stratégiques et politiques), dont il est également le directeur scientifique. Il a obtenu son doctorat en philosophie de l'histoire à l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan. Fusaro est un disciple du penseur marxiste italien Costanzo Preve et du célèbre Gianni Vattimo. Il est spécialiste de la philosophie de l'histoire, notamment de la pensée de Fichte, Hegel et Marx. Il s'intéresse à l'idéalisme allemand, à ses précurseurs (Spinoza) et à ses successeurs (Marx), avec un accent particulier sur la pensée italienne (Gramsci ou Gentile, entre autres). Il est éditorialiste pour La Stampa et Il Fatto Quotidiano. Il se définit comme un "disciple indépendant de Hegel et de Marx".

15:37 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, travail, précarité, flexibilité, diego fusaro |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

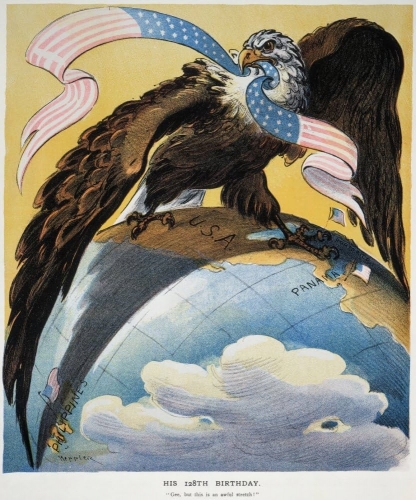

Jusqu'au dernier Ukrainien! La doctrine de Biden et l'avenir de l'Ukraine

Jusqu'au dernier Ukrainien!

La doctrine de Biden et l'avenir de l'Ukraine

Markku Siira

Source: https://markkusiira.com/2023/06/13/viimeiseen-ukrainalaiseen-bidenin-doktriini-ja-ukrainan-tulevaisuus/

"Joe Biden a créé pour les États-Unis une guerre comme on n'en avait jamais vu auparavant : une guerre dans laquelle d'autres meurent et où les États-Unis se contentent de rester assis et de payer une énorme facture", écrit Peter Van Buren.

Les Américains n'essaient même pas d'intervenir dans la guerre par la diplomatie, tandis que les propositions de paix d'autres pays, comme celles qu'ont formulées les Chinois, sont rejetées et considérées comme des tentatives d'accroître leur propre influence.

Van Buren estime que l'administration Biden a tiré les leçons de la guerre froide et compare la "doctrine Biden" à l'idée d'une "guerre sans fin, sans fin, et encore sans fin, qui n'est jamais censée être gagnée", comme dans le roman dystopique d'Orwell, 1984.

Après plus d'un an d'une nouvelle phase chaude du conflit ukrainien, la stratégie de Biden est devenue assez claire : en quinze mois, l'"aide" envoyée à l'Ukraine est passée de casques et d'uniformes à des chasseurs F-16 et à d'autres armements, sans qu'aucune fin ne soit en vue pour cette exportation d'armes.

Bien sûr, les armes américaines ne sont jamais suffisantes pour gagner, mais elles sont toujours "juste assez" pour poursuivre le combat jusqu'au prochain round. "Si les Ukrainiens pensent qu'ils jouent avec les États-Unis pour obtenir des armes, ils feraient mieux de vérifier qui paie vraiment tout avec leur sang", suggère M. Van Buren.

D'une certaine manière, Poutine joue ce jeu lui-même, en veillant à ne rien déployer de trop puissant, comme des bombardiers stratégiques, et à ne pas rompre l'équilibre qui donnerait à Biden une excuse pour intervenir directement dans la guerre.

L'avantage supplémentaire de l'aide à l'armement à l'Ukraine est, bien sûr, qu'après avoir envoyé du matériel obsolète, le Pentagone peut utiliser les fonds approuvés par le Congrès pour reconstituer son stock épuisé en achetant à nouveau de nouvelles armes aux entreprises de défense.

"La stratégie américaine semble être basée sur la création d'une sorte de tirage au sort terrifiant, avec deux camps alignés de part et d'autre du terrain qui se tirent dessus jusqu'à ce que l'un d'eux abandonne pour la journée", estime M. Van Buren.

Une stratégie similaire a été utilisée pendant la guerre civile américaine et la Première Guerre mondiale, mais en Ukraine, les armées s'affrontent avec des lance-roquettes, des mitrailleuses et d'autres armes mortelles du 21ème siècle, bien plus efficaces que le mousquet ou la mitrailleuse Gatling.

À la question de savoir combien d'Ukrainiens devront encore mourir, M. Biden a déjà répondu clairement : "probablement tous", affirme M. Van Buren. "Pour toute autre réponse, il faut croire cyniquement que M. Biden pense qu'il peut simplement acheter la victoire".

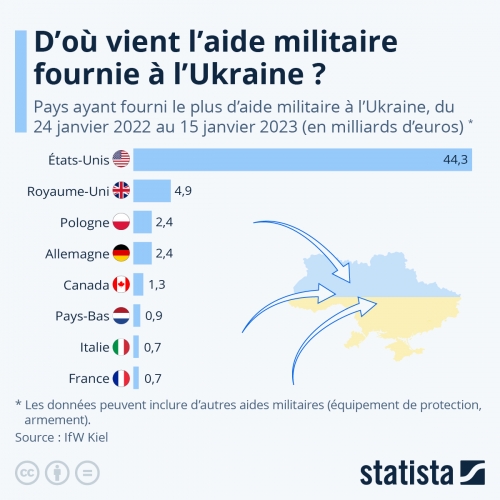

Depuis que la Russie a commencé son opération spéciale en Ukraine, les États-Unis ont envoyé plus de 40 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev, ce qui représente le plus important transfert d'armes de l'histoire des États-Unis. Faut-il détruire toute la région dans ce jeu de grandes puissances ?

Une profonde tragédie humaine est inévitablement aussi une énorme opportunité économique pour certaines parties. L'Ukraine est déjà considérée comme "le plus grand chantier du monde". Le New York Times a répété une prédiction selon laquelle la reconstruction coûtera 750 milliards de dollars, créant ainsi une "nouvelle ruée vers l'or".

Les pertes humaines de la guerre en cours sont énormes, aussi chez les adversaires des Ukrainiens de Zelenski. Ici, un cimetière militaire ossète à Vladikavkaz.

C'est dans cette optique que plus de 300 entreprises de 22 pays se sont inscrites à l'exposition et à la conférence Rebuild Ukraine à Varsovie. À Davos, le Forum économique mondial a également discuté des "opportunités d'investissement" qui s'ouvriront plus tard en Ukraine.

"Il est clair que les entreprises américaines peuvent devenir le moteur de la croissance économique mondiale", a déclaré M. Zelenski au début du mois de février, faisant l'éloge de BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs et d'autres "investisseurs providentiels" avec lesquels un "protocole d'accord" a déjà été signé pour reconstruire l'Ukraine, après la défaite supposée de la Russie.

La ruée vers l'or potentielle pour la reconstruction est un ajout intéressant à la stratégie de M. Biden, qui semble ignorer le bilan humain. Plus les infrastructures détruites par la guerre seront nombreuses, plus il faudra en reconstruire, ce qui augmentera les revenus des grandes entreprises américaines. Est-ce là l'objectif du slogan de campagne de M. Biden, "Build back better" (reconstruire en mieux) ?

La "doctrine Biden" est d'une simplicité cynique. Les États-Unis évitent de s'impliquer directement dans les combats, mais ils incitent les autres à le faire. D'énormes quantités d'armes sont envoyées au régime fantoche créé en Ukraine pour que les combats se poursuivent jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. Lors de la phase de reconstruction, les entreprises américaines devraient engranger d'énormes bénéfices, ce qui favorisera l'économie américaine et le dollar.

"Washington compte sur le fait qu'à long terme, nous nous contenterons d'un résultat qui ramènera la situation à ce qu'elle était avant 2022", affirme M. Van Buren. D'ici là, l'administration Biden est "censée saigner les Russes à blanc, comme une répétition de la guerre d'Afghanistan dans les années 1980".

Le Kremlin est certainement au courant du plan américain, mais quel est le plan des Russes ? L'épuisement des arsenaux des pays occidentaux de l'OTAN ? Qu'arrivera-t-il au régime fantoche de Zelenski si la "contre-attaque" précédemment annoncée échoue et que le brouillard de la guerre de l'information se dissipe ?

15:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, joe biden, doctrine biden, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

MKULTRA, le plan de la CIA pour le contrôle de l'esprit

MKULTRA, le plan de la CIA pour le contrôle de l'esprit

Emanuel Pietrobon

Source: https://it.insideover.com/schede/storia/mkultra-obiettivo-controllo-della-mente.html

La grande majorité des États et des sociétés ne sont pas encore prêts à affronter les grandes révolutions dans les affaires militaires du 21ème siècle, à savoir les guerres cognitives, les guerres entre les robots et leur progéniture - les guerres neuronales -, qui prévoient et promettent de changer radicalement les conflits, tant ouverts que secrets, en augmentant leur perniciosité et leur omniprésence au-delà de l'imagination.

La vulnérabilité à ces nouveaux modes de guerre change selon le contexte, en fonction de la résilience cognitive de la population et des boucliers cybernétiques érigés pour protéger les infrastructures critiques, et ce que l'Occident pense et croit être ses forces - l'interconnectivité, l'hypertechnologie, le pluralisme - sont, en réalité, des talons d'Achille. La tempête parfaite se prépare.

S'il est vrai que le vainqueur de la course à l'espace jettera les bases du début définitif de la colonisation humaine de l'espace lointain, et que la course à la suprématie technologique aboutira à la fois à des superintelligences artificielles anthropomorphes et à des super-soldats post-humains - ressemblant davantage à un Homo Roboticus qu'à un Sapiens Sapiens 2.0 -, il est tout aussi vrai que le ou les champions de la course au cerveau seront récompensés par la connaissance de tous les arcanes de l'esprit humain, dont ils deviendront les maîtres.

L'Occident, à l'exception des États-Unis, ne semble pas avoir pleinement saisi les implications historiques et les répercussions militaires de la course aux cerveaux, chapitre clé et silencieux de la compétition entre les grandes puissances. C'est sous-estimer le potentiel, mais aussi les risques, d'un défi qui, s'il n'est pas relevé de manière adéquate, polarisera, radicalisera et fracturera davantage les sociétés occidentales déjà faibles et divisées. Parlons de l'Alliance atlantique.

Cela peut sembler paradoxal, bien que l'histoire suggère que ce n'est pas du tout le cas, mais l'Amérique, ses sœurs de l'anglosphère et l'Europe occidentale ont traditionnellement été de véritables "grandes puissances de l'esprit". Aujourd'hui, elles marchent lentement, se traînent ou poursuivent leur trajectoire cahin-caha, mais hier, elles couraient et lançaient des tendances. L'ère des guerres cognitives elle-même, après tout, n'est que le fruit mûr, à distance, des recherches sur l'esprit menées par les puissances occidentales pendant la guerre froide. Comme le titanesque projet MKULTRA.

La plus impressionnante recherche sur l'esprit de tous les temps

MKULTRA a été le plus grand et le plus long programme de recherche sur le fonctionnement de l'esprit de l'histoire des États-Unis et du monde, dans le cadre duquel a été commise la plus grande et la plus grave violation du code de Nuremberg sur l'expérimentation humaine et la bioéthique.

Inspiré et influencé par les études nazies (et, dans une certaine mesure, japonaises) sur le conditionnement mental et la modification du comportement, auxquelles les États-Unis auraient eu accès en extroduisant clandestinement des secrets hors des bunkers allemands et en attirant des cerveaux et des gènes maléfiques par le biais de l'opération Paperclip, le MKULTRA a été le ventre qui a donné naissance aux guerres cognitives plusieurs décennies plus tard.

Les scientifiques du MKULTRA sont aujourd'hui responsables d'une grande partie de ce que l'on sait sur les mécanismes du cerveau et sur les origines et la logique du comportement. Les propagandistes, les ingénieurs sociaux, les psychostratèges et les neuroscientifiques sont tous, de diverses manières et pour des raisons similaires, redevables à ce programme.

Basé sur un cryptonyme à la signification éloquemment anonyme - MK signifie Support of the Bureau of Technical Services, ULTRA est l'abréviation d'ultra-secret -, MKULTRA est officiellement né en 1953, sous l'impulsion d'Allen Dulles, afin de vérifier si les rumeurs de contrôle mental par des savants fous du IIIe Reich, en partie corroborées par deux projets américains d'après-guerre - Bluebird et Artichoke - pouvaient déboucher sur quelque chose de concret. Quelque chose comme le mythique sérum de vérité - à utiliser sur les prisonniers. Comme une théorie du contrôle social - à appliquer à l'opinion publique. Et comme une méthode pour créer des assassins involontaires télécommandés - les "candidats mandchous".

Vingt ans, c'est-à-dire de 1953 à 1973. C'est la durée de vie de MKULTRA. Plus de 80 institutions de toutes sortes, des universités aux prisons, des hôpitaux psychiatriques aux entreprises pharmaceutiques, y auraient participé. Des milliers de scientifiques ont été impliqués, et autant de cobayes, dans quelque 150 projets. Les résultats obtenus sont inconnus, du moins c'est ce que l'on veut nous faire croire.

La longue nuit du MKULTRA

Outre des dizaines de sommités de l'Allemagne nazie et du Japon fasciste, certains des neuroscientifiques, psychologues, sociologues et ingénieurs sociaux les plus hétérodoxes et éclectiques des États-Unis ont pris part au programme MKULTRA. C'est le cas de Sidney Gottlieb, génie de la chimie, et de Donald Ewen Cameron, président de l'Association mondiale de psychiatrie. Les expériences seront menées non seulement dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques d'Amérique du Nord, mais aussi dans le reste de l'Occident et dans certaines parties de l'Asie.

Dans le cadre du MKULTRA, pendant vingt ans, des équipes de neuroscientifiques, de psychologues, de sociologues et de médecins sans scrupules, parfois conscients qu'ils travaillaient pour le compte de la Central Intelligence Agency, parfois non, se sont consacrés à la poursuite des objectifs les plus disparates :

- Le développement de l'hypnose et de ses utilisations militaires;

- La création de "candidats mandchous", c'est-à-dire de personnes qui sont inconsciemment psycho-commandées à distance et qui, au moment opportun, peuvent être transformées en tueurs;

- La fabrication de sérums et/ou la découverte de méthodes pour résister aux tentatives de lavage de cerveau;

- La formulation d'un sérum de vérité à utiliser lors des interrogatoires des espions communistes capturés aux États-Unis et dans le monde entier;

- La production de substances capables de provoquer un déclin cognitif irréversible chez la victime - la rendant, par exemple, chroniquement fatiguée, impulsive et incapable de penser logiquement - et de générer les effets inverses - une amélioration permanente des facultés cognitives et intellectuelles;

- La production d'armes radiologiques capables de provoquer des maladies neurodégénératives et des déficiences physiques chez les victimes;

- La recherche d'une méthode et/ou d'une substance capable d'effacer à la fois des souvenirs spécifiques et la mémoire entière;

- Le reformatage complet du cerveau humain - les expériences de Montréal;

- L'expérimentation de drogues, d'hypnotiques et de substances psychédéliques, en particulier l'α-méthyltryptamine, la cocaïne, le diéthylamide de l'acide lysergique (LSD), la diméthyltryptamine (DMT), la mescaline, la psilocybine et le témazépam - MKSEARCH;

- Le développement de nouvelles techniques d'interrogatoire, lorsqu'elles sont basées sur la psychologie et l'hypnose et lorsqu'elles font appel à des composés psychotropes - Opération Midnight Climax.

La découverte de la boîte de Pandore

Le monde a pris conscience de l'existence du MKULTRA après le Watergate, grâce à un article du New York Times dénonçant les prétendues expériences illégales menées par la CIA sur des citoyens américains au cours de la décennie précédente. Une accusation trop grave pour passer inaperçue et qui aurait été reprise par les commissions d'enquête Church et Rockefeller.

Les deux commissions sont arrivées à la même conclusion que le New York Times : la CIA avait bien mené des activités dépassant les limites de la bioéthique, dont certaines se sont révélées mortelles - la mort par overdose de MDA de Harold Blauer -, dans le cadre d'un programme de recherche baptisé MKULTRA. Mais personne n'a voulu payer pour les crimes commis dans le cadre de cette gigantesque recherche sur les secrets de l'esprit. Gottlieb, par exemple, a été entendu en tant que personne impliquée par les enquêteurs de la Commission Church et s'en est tiré en disant qu'il se souvenait peu de ces années et qu'il avait joué un rôle marginal dans l'ensemble de l'opération.

La présidence Ford, sous la pression de l'opinion publique, prendra acte des conclusions et métabolisera les recommandations de la Commission Church, en publiant l'Executive Order on Intelligence Activities en 1976. Il s'agit d'une interdiction explicite des tests de dépistage de drogues sur des cobayes humains sans consentement éclairé, qui sera élargie par la suite par Jimmy Carter et Ronald Reagan.

Entre vérité et légende

L'essor des guerres cognitives, la mise au point de nouvelles méthodes d'interrogatoire et l'avènement du neuromarketing sont les principaux héritages de l'enquête de 20 ans sur la compréhension des rouages qui sous-tendent le fonctionnement du cerveau et les origines du comportement humain qu'a été le MKULTRA.

Mais au-delà des faits, il y a (beaucoup) plus. Car MKULTRA est né et mort dans l'anonymat le plus total, entouré d'une aura de mystère impénétrable qui a, non sans raison, aiguisé l'imagination de générations entières de passionnés de conspiration et celle des scénaristes hollywoodiens. La série Stranger Things n'est que le dernier en date des nombreux produits de l'industrie du divertissement à grand renfort de stars inspirés par les événements de MKULTRA.

Réalité et science-fiction s'entremêlent et façonnent l'intrigue de Stranger Things, avec une nette prépondérance pour la fiction, mais l'histoire suggère qu'il n'est pas incorrect d'affirmer que les scientifiques fous du MKULTRA cherchaient des monstres. Car, faits à l'appui - l'obsession des "candidats mandchous" - c'est ce qu'ils faisaient. Et si l'on veut bien suspendre un instant son incrédulité, il se pourrait bien qu'ils aient réussi à les créer.

James Bulger, le chef historique de la mafia irlando-américaine - dont la vie a été portée au grand écran par Johnny Depp dans Black Mass - a été soumis à des injections hebdomadaires de LSD lors de son incarcération à Atlanta en 1957. Ces expériences ont eu lieu dans le cadre de MKULTRA et auraient altéré le psychisme de Bulger, accentuant irrémédiablement ses côtés les plus antisociaux et le transformant d'un petit délinquant socialement récupérable en l'un des criminels les plus dangereux du pays. Une thèse soutenue, soit dit en passant, par l'un des juges qui l'ont condamné à la fin de sa peine en 2013.

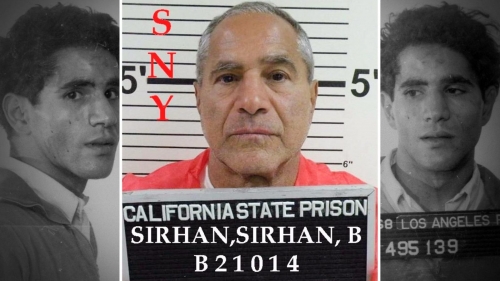

Sirhan Sirhan, l'assassin de Bob Kennedy, a toujours affirmé qu'il ne se souvenait pas du moment de l'assassinat de l'homme politique. Les tentatives pour l'aider à retrouver la mémoire de l'incident ont été en partie infructueuses. Selon la défense de Sirhan, soutenue par des sommités de la psychiatrie - dont Eduard Simson-Kallas et Daniel Brown - le jeune homme a été hypnotisé ce jour de juin 1968. Le premier (possible) candidat mandchou de l'histoire.

Ted Kaczynski, également connu sous le nom de Unabomber, n'a pas toujours été un ermite misanthrope aux pulsions meurtrières et aux ambitions terroristes. C'était une personne bizarre et éclectique - comme tout génie - mais absolument paisible au début de sa vie. Du moins jusqu'à ce qu'il entre à Harvard et devienne le cobaye d'une étude de modification du comportement parrainée par la CIA, dirigée par Henry Murray et supervisée à distance par Gottlieb.

Et si Kaczynski, l'enfant prodige doté d'un des QI les plus élevés jamais mesurés et devenu inexplicablement un misanthrope multi meurtrier, était un produit du MKULTRA ? Combien de "bombes humaines à retardement" la CIA a-t-elle créées ? Combien ont explosé et combien attendent de le faire ? Des questions gênantes, également valables pour Bulger et Sirhan, que le LA Times a posées en 1999 dans un article approfondi consacré aux recherches de la CIA sur le contrôle mental et intitulé avec éloquence We're Reaping Tragic Legacy from Drugs (Nous récoltons l'héritage tragique des drogues). Et à laquelle, des années plus tard, personne n'a encore répondu.

Accordez-nous encore une minute de votre temps !

Si vous avez aimé l'article que vous venez de lire, posez-vous la question suivante : si je ne l'avais pas lu ici, l'aurais-je lu ailleurs ? S'il n'y avait pas InsideOver, combien de guerres oubliées par les médias le resteraient ? Combien de réflexions sur le monde qui vous entoure ne pourriez-vous pas faire ? Nous travaillons tous les jours pour vous offrir des reportages de qualité et des articles de fond totalement gratuits. Mais le journalisme que nous pratiquons est loin d'être "bon marché". Si vous pensez que cela vaut la peine de nous encourager et de nous soutenir, faites-le maintenant.

14:51 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cia, mkultra |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La guerre contre le monde multipolaire

La guerre contre le monde multipolaire

par Hauke Ritz*

Source: https://www.sinistrainrete.info/geopolitica/25572-hauke-r...

D'éminents hommes politiques laissent entendre qu'il existe un risque d'escalade continue de la guerre en Ukraine parce qu'une victoire russe serait pire qu'une troisième guerre mondiale. Quelle est la raison de cet énorme désir d'escalade ? Pourquoi ne semble-t-il pas y avoir de plan B ? Pourquoi les élites politiques américaines et allemandes ont-elles lié leur destin à l'imposition d'un ordre mondial dirigé par l'Occident ?

Monde multipolaire

On ne peut ignorer que le monde occidental est en proie à une sorte de frénésie guerrière à l'égard de la Russie. Chaque escalade semble conduire presque automatiquement à la suivante. Dès que la livraison de chars à l'Ukraine a été décidée, il a été question de la livraison d'avions de chasse. Alors qu'un drone américain venait d'être abattu près de la frontière russe par le passage rapproché d'un avion de chasse russe, la Cour pénale internationale de La Haye a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre de Vladimir Poutine. En criminalisant le président russe, l'Occident a délibérément détruit la voie d'un règlement négocié et porté l'escalade à un niveau supérieur. Mais comme si ce niveau n'était pas assez élevé, la Grande-Bretagne a annoncé la livraison de munitions à l'uranium, considérées comme des armes "conventionnelles" qui laissent une contamination radioactive sur le site de l'explosion. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre et a consisté en la décision de placer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie, à proximité immédiate.

L'abandon du contrôle de l'escalade

D'où vient cette disposition quasi automatique à l'escalade de la part des hommes politiques au pouvoir aujourd'hui ? S'agit-il d'un phénomène de décadence ? Il en va de même lorsque l'adaptation au Zeitgeist (l'esprit du temps) est devenue plus importante que l'adaptation à la réalité. Ou bien la volonté d'escalade peut-elle être expliquée rationnellement ? S'agit-il peut-être de l'expression d'un certain objectif politique qui a été menacé mais qui ne peut être abandonné par la classe politique au pouvoir et qui, par conséquent, ne semble pouvoir être atteint que par le biais d'un pari ?

Une déclaration très significative du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le 18 février, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, suggère cette dernière hypothèse : Stoltenberg a admis dans son discours qu'en continuant à soutenir l'Ukraine, il y avait un risque d'escalade militaire entre l'OTAN et la Russie qui ne pouvait plus être contrôlé. Toutefois, il a fait suivre cet aveu d'une précision immédiate : il n'y a pas de solution sans risque et "le plus grand risque serait une victoire russe". D'une certaine manière, Stoltenberg a légitimé le risque d'une escalade militaire entre les deux superpuissances nucléaires. En d'autres termes, on peut prendre le risque d'une escalade en toute sécurité, car une victoire russe en Ukraine serait potentiellement pire qu'une troisième guerre mondiale.

On pourrait considérer la déclaration de Stoltenberg comme irrationnelle si elle ne s'inscrivait pas dans la lignée d'autres déclarations alarmantes faites par des hommes politiques, des militaires et des personnes qui gravitent dans ces univers. Pensez, par exemple, à la remarque confiante de Rob Bauer, président du Comité militaire de l'OTAN, qui s'est dit certain que Poutine n'utiliserait pas d'armes nucléaires, même en cas d'escalade (1). Le fait que d'autres dirigeants de l'OTAN pensent de la même manière a été récemment révélé par une prostituée (Hanna Lakomy dans le "Berliner Zeitung") qui fréquente ces cercles. Même le chef du gouvernement hongrois, Victor Orban, a récemment averti que les pays occidentaux étaient sur le point de discuter sérieusement de l'envoi de leurs propres troupes en Ukraine. Deux jours plus tard, le célèbre journaliste d'investigation Seymour Hersh, connu pour ses sources dans la bureaucratie de Washington, a lancé des avertissements très similaires. Selon Hersh, le gouvernement américain envisage d'envoyer ses propres troupes en Ukraine sous le couvert de l'OTAN. Le président serbe, quant à lui, a commenté la nouvelle du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président russe en ces termes : "Et je suis prêt à vous dire que je crains que nous ne soyons pas loin de l'éclatement de la troisième guerre mondiale". Car une situation s'est créée "où les deux parties parient sur le tout ou rien et risquent gros". En décembre dernier, le légendaire secrétaire d'État américain Henry Kissinger avait exprimé des sentiments similaires. Dans son article intitulé "Comment éviter une autre guerre mondiale", il a décrit comment les positions absolutistes s'affrontent dans cette guerre, ce qui pourrait effectivement conduire à l'éclatement d'une guerre mondiale.

De telles déclarations soulèvent la question de savoir ce qui se passe réellement en Ukraine : quel est le véritable objectif de cette énorme volonté d'escalade ? Les bassins miniers du Donbass ? Probablement pas. Mais alors, de quoi s'agit-il ?

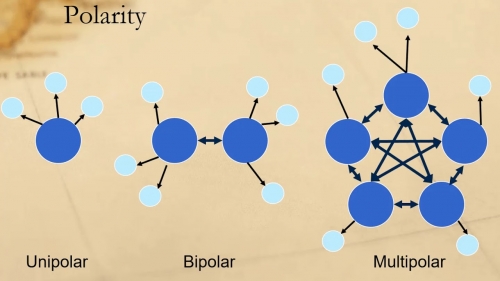

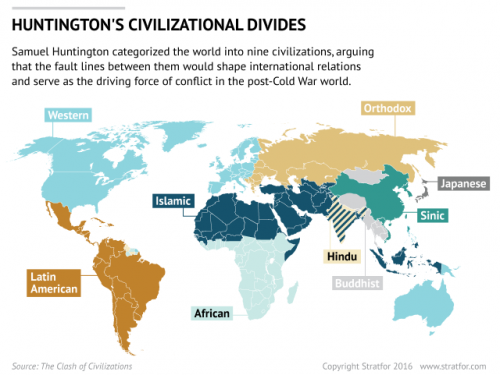

Le contraste entre l'ordre mondial unipolaire et l'ordre mondial multipolaire

La thèse de travail de cet essai est que deux concepts d'ordre mondial sont confrontés dans le conflit ukrainien, à savoir le contraste entre un ordre mondial unipolaire et un ordre mondial multipolaire. Les caractéristiques des deux principes de l'ordre mondial seront développées et comparées dans ce qui suit.

Si l'on examine les documents de politique étrangère publiés au cours des deux dernières décennies par les principales revues occidentales de politique étrangère (par exemple, aux États-Unis, "Foreign Affairs", une revue du Council on Foreign Relations, ou en Allemagne, "Internationale Politik", une revue de la DGAP - German Council on Foreign Relations), une circonstance est particulièrement frappante : dans ces publications, l'objectif d'un monde normativement gouverné par les États-Unis ou l'OTAN n'est pas remis en question, mais toujours supposé. L'échec potentiel de la domination occidentale n'est même pas envisagé, pas même comme une possibilité. La situation est similaire à celle de presque tous les autres groupes de réflexion américains ou allemands et de leurs publications sur la géopolitique et la politique étrangère. Pour ces institutions, la validité de l'ordre mondial centré sur l'Occident est irréfutable, tandis que le déclin de la Russie est considéré comme acquis.

En d'autres termes, il ne semble pas y avoir actuellement de "plan B" dans la planification politique occidentale. C'est précisément l'absence d'un tel plan qui pourrait expliquer l'énorme empressement de l'Occident à l'escalade. Pour une raison ou une autre, l'élite politique des États-Unis, mais aussi de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de nombreux autres pays, a lié son destin politique à l'imposition d'un ordre mondial dirigé par l'Occident. Les Occidentaux semblent dominés par l'idée que la guerre en Ukraine pourrait conduire à un changement de régime à Moscou et donc à une restauration de la puissance occidentale. Mais maintenant que, contre toute attente, la domination de l'Occident a commencé à s'effriter, les réactions hystériques susmentionnées se produisent.

Pour aller au cœur du conflit, nous devons donc répondre à la question de savoir ce qu'est réellement un ordre mondial dirigé par l'Occident, pourquoi on l'appelle aussi ordre mondial unipolaire, entre autres, et quel est son contre-concept.

Caractéristiques de l'ordre mondial unipolaire

Un ordre mondial unipolaire est un ordre mondial structuré de telle sorte qu'une seule région du globe est réellement assez développée pour être le pôle de pouvoir qui façonne toutes les sphères du monde moderne. Dans un ordre mondial unipolaire, par exemple, une grande partie de la puissance militaire serait concentrée entre les mains d'une seule superpuissance ou d'une alliance d'États. En raison de cette concentration du pouvoir, il y aurait également une norme unique en matière de politique étrangère qui structurerait la politique étrangère de tous les pays. Une politique étrangère souveraine serait, pour ainsi dire, façonnée uniquement par le centre, le pôle unique ; le reste du monde, c'est-à-dire la périphérie, devrait suivre.

Dans un monde unipolaire, le pôle de puissance façonnerait les conditions-cadres des relations économiques mondiales, par exemple en propageant la théorie économique généralement acceptée et en contrôlant des institutions importantes telles que la Banque mondiale, le FMI ou même les gestionnaires de grands fonds. Le pôle de puissance exercerait également un contrôle sur une part importante des produits de base mondiaux, des routes commerciales terrestres et maritimes et de la facturation mondiale. En raison de ce monopole économique, la croissance économique des autres régions du monde pourrait être affectée, ce qui réduirait considérablement la possibilité d'émergence d'un second pôle de puissance.

Dans un ordre mondial unipolaire, même les tendances à long terme du développement technologique seraient conçues et façonnées par un seul pôle de puissance, qui dominerait simultanément le développement et la conception du système financier mondial et la réglementation juridique des relations économiques.

Tout cela conduirait le droit international à prendre la forme d'une politique intérieure mondiale. Enfin, dans un ordre mondial unipolaire, le développement de la culture serait également orienté vers le centre mondial : toutes les tendances décisives prendraient naissance au centre et se propageraient de là à la périphérie. Cela influencerait des aspects aussi divers que la forme du système éducatif, l'émergence de modes, de tendances esthétiques et de styles, et même la question des critères selon lesquels les artistes et les écrivains, ainsi que les scientifiques et leurs théories, obtiennent ou non une reconnaissance internationale. En bref, toutes les questions relatives au développement de la civilisation seraient déterminées par une puissance centrale dans un ordre mondial unipolaire.

En un sens, un ordre mondial unipolaire créerait un monde dans lequel l'extérieur ou l'autre disparaîtrait. Dans un monde unipolaire, il n'y aurait qu'un seul pôle de pouvoir et donc un seul modèle de civilisation. Un ordre mondial unipolaire serait à terme un empire dont la sphère de pouvoir engloberait, pour la première fois dans l'histoire, l'ensemble du globe : le monde prendrait une structure totalement immanente.

De 1991 à 2022 - Un ordre mondial unipolaire en devenir

Cette liste de caractéristiques d'un monde unipolaire a été délibérément rédigée à l'image et à la ressemblance de cet ordre mondial pour bien souligner son caractère présomptueux, voire anti-humaniste. Il faut cependant garder à l'esprit qu'un ordre mondial unipolaire existe déjà sous une forme latente depuis la dissolution de l'Union soviétique en décembre 1991, et que nombre des critères énumérés décrivent déjà notre monde d'aujourd'hui. La situation des trois dernières décennies n'est pas le résultat d'un processus de développement naturel, mais plutôt le résultat imprévu de l'effondrement chaotique de l'Union soviétique, qui a pris presque tous les contemporains par surprise. C'est donc un tournant historique difficilement prévisible qui a conduit les États-Unis à jouer le rôle de pôle de puissance unipolaire dans les années 1990.

Au cours de la première décennie et demie qui a suivi l'effondrement de l'URSS, les États-Unis ont été en mesure de déterminer presque seuls la forme de la politique mondiale. Ils ont dominé toutes les institutions internationales, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que de nombreuses fondations actives au niveau international et, depuis les années 1990, de plus en plus d'organisations non gouvernementales qui, dans de nombreux cas, peuvent certainement être considérées comme des organisations semi-gouvernementales. Enfin, les États-Unis ont également exercé une grande influence dans le domaine de la culture (soft power), dans la mesure où les tendances et les modes apparues aux États-Unis ont influencé le développement de la culture mondiale dans son ensemble. En outre, ils ont pu déterminer de manière indépendante la normalisation de nouvelles technologies telles que l'internet et les téléphones portables et les utiliser à des fins d'influence culturelle et d'espionnage.

On peut donc dire que l'ordre mondial unipolaire a été en suspens de 1991 jusqu'à la crise financière de 2008. Bien que le monde ait déjà eu une structure unipolaire à cette époque, les critères décisifs pour la mise en œuvre complète de l'unipolarité manquaient encore. Cependant, les États-Unis étaient si forts dans leur nouvelle position de puissance qu'ils ont mal évalué le risque lié à l'établissement définitif d'un tel ordre. À partir du mandat de George W. Bush Jr., l'ordre mondial unipolaire a été ouvertement proclamé par les États-Unis, divisant le monde en États amis et ennemis (les "États voyous").

Les premiers signes de crise de l'ordre mondial unipolaire après 1991

L'euphorie a été de courte durée. Trois facteurs principaux ont provoqué l'érosion progressive du rôle des États-Unis en tant que pôle de puissance unipolaire dans la politique mondiale : tout d'abord, à partir de 2003, les États-Unis ont mis en jeu leur réputation politique mondiale en adoptant un comportement ouvertement impérialiste en Irak. L'impérialisme affiché a suscité une nouvelle prise de conscience dans une grande partie du monde arabe, de l'Amérique latine et de l'Asie du Sud et du Sud-Est. La subordination à long terme de ces pays à l'hégémonie américaine est devenue de plus en plus difficile.

Deuxièmement, à partir du milieu des années 1990, la montée en puissance de la Chine, de l'Inde et d'un certain nombre de petites économies émergentes a commencé à modifier l'équilibre économique mondial. Le déficit commercial des États-Unis a révélé la dépendance de l'économie américaine à l'égard de l'économie financière, le secteur productif, nécessaire à la stabilité du secteur financier, ayant disparu au fil des ans. Depuis la crise financière de 2008, les déséquilibres structurels de l'économie américaine sont devenus généralement visibles. Depuis lors, le rôle du dollar en tant que monnaie mondiale et de réserve est de plus en plus ouvertement remis en question.

Le troisième facteur qui a remis en question l'ordre mondial unipolaire dans la seconde moitié des années 1990 est le fait que la Russie a progressivement réussi à restaurer sa souveraineté et son potentiel militaire après l'effondrement de l'URSS dans les années 1990. Le discours de Poutine à la conférence de Munich sur la sécurité en 2007 peut être considéré comme un tournant symbolique, dans lequel la Fédération de Russie a assumé une contre-position différenciée aux yeux de l'opinion mondiale pour la première fois depuis la chute du mur de Berlin.

Héritière directe de l'Union soviétique, la Russie dispose d'un potentiel d'armes nucléaires égal à celui des États-Unis, qui fait obstacle à un ordre mondial unipolaire. En effet, un ordre mondial unipolaire nécessite un monopole sur l'utilisation de la force pour être réalisé et, en ce sens, il ressemble à un État qui ne peut exister sans un monopole sur l'utilisation de la force. C'est pourquoi les États-Unis ont élargi l'OTAN vers l'est pendant le mandat de Bill Clinton, en violation d'accords antérieurs avec Moscou, et ont commencé à développer un bouclier antimissile pendant le mandat de George W. Bush Jr. L'intention de neutraliser la capacité de frappe de la Russie a toutefois été contrecarrée par le développement de nouveaux missiles russes. Bien qu'il n'y ait pas encore d'alliance officielle entre la Russie et la Chine ou entre la Russie et l'Inde, le potentiel nucléaire de la Russie reste un facteur qui protège indirectement l'essor économique de ces pays.

Depuis les années 1990, le rôle de Moscou en tant que deuxième puissance nucléaire a été complété par son rôle de fournisseur de systèmes de défense modernes. En vendant des systèmes de défense aérienne, par exemple, Moscou a pu limiter massivement la portée militaire des États-Unis. Des pays riches en pétrole et souverains comme l'Iran ou le Venezuela ont pu se protéger des actions militaires américaines, en partie grâce à l'achat d'armes russes.

En raison de ces trois facteurs, les intellectuels parlent de la fin de l'ordre mondial unipolaire au plus tard depuis la crise financière de 2008 : dès qu'il a été proclamé, il semblait déjà faire partie du passé. L'ensemble des livres, articles et essais écrits sur tous les continents à propos de ce changement de pouvoir depuis le milieu des années 1990 pourrait remplir des bibliothèques entières. (2) Cela soulève naturellement la question de savoir pourquoi Stoltenberg et ses compagnons d'armes semblent aujourd'hui prêts à accepter une escalade imprudente, y compris le risque d'une guerre mondiale, simplement pour faire passer quelque chose qui est essentiellement irréalisable. N'ont-ils pas connaissance des nombreuses analyses qui, dans les bureaux du département d'État américain et dans les couloirs de l'OTAN, traitent de l'impossibilité d'un ordre mondial unipolaire ?

Il est vrai que la souveraineté et la puissance militaire de la Russie sont l'un des trois facteurs qui rendent impossible un ordre mondial unipolaire. Si la Russie réussit à défendre sa zone d'influence en Ukraine, elle aura aussi indirectement défendu la souveraineté de nombreux autres pays en dehors de l'Occident. Aux yeux du monde, une victoire russe en Ukraine équivaudrait donc à la mise en œuvre de l'ordre mondial multipolaire. Toutefois, il ne s'agirait que d'une étape évolutive qui se produira dans les années à venir. En effet, l'énorme développement économique de la Chine, de l'Inde, mais aussi du Brésil, de l'Iran, de l'Indonésie et de nombreux autres pays émergents ne peut plus être arrêté et conduira de toute façon à un monde multipolaire. Le réveil intellectuel et politique qui a lieu dans de vastes régions de l'hémisphère sud et de l'hémisphère est, au cours duquel les crimes de l'impérialisme occidental sont également rappelés, va également dans ce sens et rend impossible une centralisation permanente de l'ordre mondial en Occident. (3)

Unipolarité et valeurs occidentales

Historiquement, un ordre mondial multipolaire est "la norme" : presque tout au long de l'histoire de l'humanité, le monde a toujours été constitué de différents pôles de pouvoir. Même au cours des derniers siècles de domination européenne, différents centres de pouvoir ont toujours existé en Europe même, se contrôlant et se limitant mutuellement. La tentative de la France sous Napoléon d'unifier l'ensemble de l'Europe par la force militaire a échoué à cause de la Russie. La tentative du "Troisième Reich" de soumettre à nouveau l'Europe par la force militaire a également échoué à cause de Moscou. Et la tentative des États-Unis, initiée après l'effondrement de l'URSS, d'étendre leur pouvoir de l'Europe au monde entier a également échoué à nouveau à cause de la résistance russe.

Est-ce à cause de ce schéma constant dans l'histoire du monde que l'OTAN tire aujourd'hui littéralement sur la Russie et néglige les autres facteurs qui rendent impossible un ordre mondial unipolaire ? Quoi qu'il en soit, à l'aube d'un ordre mondial multipolaire, le monde reviendra à un schéma ancien. Il n'y a aucune raison de qualifier ce retour à un ordre ancien de "plus grand risque de tous", comme l'a fait Stoltenberg lors de la dernière conférence de Munich sur la sécurité.

Au contraire, un ordre mondial unipolaire monopoliserait le pouvoir à l'échelle mondiale. Une telle évolution irait non seulement à l'encontre des intérêts de la Russie, de la Chine, de l'Inde et de nombreux autres pays de l'hémisphère sud et de l'hémisphère est, mais une telle concentration de pouvoir serait également en contradiction fondamentale avec les valeurs de l'Occident lui-même.

Les valeurs occidentales ont émergé d'une série de révolutions qui ont commencé avec les aspirations à l'autonomie des cités-états italiennes de la Renaissance, se sont poursuivies dans la Confédération suisse, à travers la guerre des paysans allemands, la révolte hollandaise, les révolutions anglaise et américaine, et ont finalement culminé dans la grande Révolution française. (4) Les valeurs occidentales sont donc des valeurs révolutionnaires, totalement incompatibles avec l'idée d'une concentration mondiale du pouvoir. Elles reposent sur la possibilité d'un renversement des rapports de force existants, qui peut être initié à tout moment. Elles désacralisent le pouvoir et sont donc capables de l'engager pour le bien commun. Cette idée a été institutionnalisée dans la République. L'idée de la séparation des pouvoirs joue un rôle décisif pour assurer des équilibres stables, rendre visibles les abus de pouvoir et corriger les mauvaises politiques.

Le fait que l'Occident, parmi tous les pays, ait fait de l'idée d'un ordre mondial unipolaire et donc du concept de concentration globale du pouvoir la base de sa politique étrangère dans l'ère qui s'est ouverte après la chute du mur de Berlin montre à quel point le monde occidental s'est éloigné de ses fondements intellectuels. Bien sûr, l'Occident a toujours été divisé entre ses traditions impériales et républicaines. Souvent, les deux ont existé en parallèle, même si leurs principes philosophiques s'excluaient mutuellement. Un exemple célèbre est la révolte des esclaves en Haïti, que le gouvernement français a tenté en vain de réprimer par la force des armes, alors que les esclaves révoltés invoquaient les valeurs de la Révolution française. Par ses actions, Paris a fait comprendre que les valeurs de la Révolution française - à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité - ne devaient s'appliquer qu'aux citoyens français, mais pas à ceux des colonies. (5)

Cependant, quelque chose a dû se passer en Occident même pour que l'ambivalence qui existait encore à l'époque entre la république et l'empire, et qui a peut-être existé en parallèle pendant longtemps, se soit clairement dissoute à notre époque en faveur de l'impérialisme sous la forme d'un ordre mondial unipolaire. Un Occident désireux de professer ses valeurs politiques pourrait au contraire aspirer à un monde multipolaire, en accord avec la Russie et les grandes civilisations d'Asie. Un ordre mondial multipolaire transférerait au monde l'idée de la séparation des pouvoirs et donc l'effet bénéfique de l'équilibre des puissances ; la compétition entre les civilisations demeurerait.

La concurrence entre les civilisations

La concurrence entre les civilisations est un facteur important pour le développement futur de l'humanité. C'est précisément parce que les nouvelles technologies du 21e siècle permettent d'interférer avec les droits naturels des individus à une échelle beaucoup plus grande qu'au 20e siècle que la concurrence entre les civilisations doit être maintenue à tout prix. Les droits naturels sont des droits qui précèdent le droit positif établi par un État. Ces droits existent "par nature" et sont considérés comme acquis, comme le droit de disposer de son corps, les droits fondamentaux de la liberté humaine ou le droit des parents d'élever leurs enfants.

Sur le plan technologique, il est désormais possible de surveiller une personne tout au long de sa vie, de stocker et d'évaluer en permanence ses traces numériques et, sur cette base, de réglementer et de restreindre individuellement son accès à la société. Il est ainsi possible d'intervenir dans l'ordre du droit naturel, ce qui était impensable auparavant. Le développement futur du génie génétique s'ajoute à tout cela et pourrait, par exemple, remettre en question le droit à l'intégrité corporelle et à l'autonomie de l'individu de manière beaucoup plus radicale que les dictateurs du passé n'ont pu le faire. Tant que les civilisations peuvent être comparées entre elles, ces évolutions indésirables des différentes civilisations peuvent être reconnues et nommées. Dans un monde déterminé par différentes civilisations, aucune d'entre elles ne pourrait interférer avec les droits naturels de ses citoyens pendant longtemps sans subir un désavantage structurel par rapport aux autres civilisations.

Dans un monde unipolaire, en revanche, la comparabilité et la concurrence latente des civilisations disparaîtraient. Dans un tel monde, il serait beaucoup plus facile de définir de manière exhaustive les implications de la technologie moderne en termes de pouvoir et de limiter, voire d'abolir, les droits naturels. Il s'ensuit que ceux qui rêvent d'un monde technocratique dans lequel l'homme est asservi à la technologie ne peuvent éviter de lutter pour un monde unipolaire afin de réaliser cet objectif. Au contraire, si l'on veut que la liberté et la dignité de l'homme soient protégées au XXIe siècle, il faut lutter pour un monde multipolaire. On voit donc que les deux concepts d'ordre mondial, l'unipolarité et la multipolarité, représentent des ordres de valeurs différents.

Un autre inconvénient de l'ordre mondial unipolaire est qu'il ne tient pas compte de la diversité culturelle du monde et de la diversité des civilisations qui ont émergé au cours de l'histoire. Puisque l'ordre unipolaire cherche à gouverner le monde selon un principe unique, il doit inévitablement voir une menace dans la diversité culturelle et tendre à unifier culturellement le monde. Mais cela provoquerait inévitablement des résistances, auxquelles le gouvernement mondial unipolaire ne peut répondre que par la propagande, la manipulation ou la violence. C'est pourquoi un ordre mondial unipolaire ne serait possible que sous la forme d'une dictature mondiale.

Les partisans d'un ordre mondial unipolaire affirment souvent que seul un gouvernement mondial peut abolir la guerre et garantir la paix dans le monde. Cependant, n'importe quel conquérant du passé aurait pu dire la même chose, selon la devise : "Quand je vous aurai tous conquis, alors...". Il doit y avoir d'autres moyens de garantir la paix mondiale que la réalisation d'un monopole mondial du pouvoir. Car le chemin vers cet objectif est pavé de sang et de violence, comme l'a récemment rappelé le musicien Roger Waters dans son discours aux Nations unies. (6)

Il est vrai que même dans un ordre mondial multipolaire, le risque de guerre existe en raison de la multitude d'acteurs. Cependant, il faut d'abord dire que les guerres au sein d'un ordre mondial multipolaire ne prendraient probablement pas le caractère absolu qui caractérise la quête d'unipolarité, à laquelle Roger Waters a également fait référence dans son discours à l'ONU. Deuxièmement, ce n'est pas seulement l'équilibre des forces qui protège de la guerre, mais aussi la culture. Dans une certaine mesure, le niveau de culture détermine la capacité d'une société à vivre en paix. Étant donné que le niveau de culture dans un monde multipolaire pourrait être inégalement plus développé que dans un ordre mondial unipolaire orienté vers l'unification, la paix dans un ordre mondial multipolaire pourrait être garantie de deux manières, d'une part par l'équilibre des pouvoirs et d'autre part par le niveau de culture le plus élevé possible.

L'argument selon lequel certains problèmes, tels que la réglementation des armes de destruction massive, le changement climatique ou la prévention des pandémies, ne peuvent être résolus qu'au niveau international est également inefficace, car le pôle de puissance unipolaire ou le "gouvernement mondial" essaierait de transformer ces problèmes internationaux en une source de légitimité pour son propre pouvoir. Au lieu de résoudre les problèmes, ils craindraient leur détournement. Un pôle de pouvoir unipolaire n'aurait aucun intérêt à résoudre les problèmes internationaux ou mondiaux, car il en aurait besoin comme prétexte pour exercer son propre pouvoir. Quiconque a suivi avec une certaine distance les débats publics en Occident ces dernières années peut facilement voir les signes d'un tel détournement de pouvoir. Ceux qui veulent vraiment résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus devraient donc s'efforcer de conclure des traités entre États souverains, plutôt que de mettre en place un "gouvernement mondial" qui serait au-dessus de tout le monde et ne pourrait donc plus être contrôlé par personne.

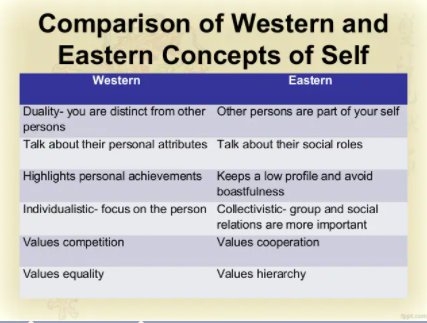

Unipolarisme, guerre et échec politique de l'Europe

Il est dans la nature de notre monde d'être composé de plusieurs civilisations très importantes et anciennes. Nombre de ces civilisations ont produit d'importantes réalisations culturelles dans le passé, qui ont également posé des jalons pour l'avenir de l'humanité. Toutefois, ces civilisations sont nées de religions, de philosophies et d'histoires très différentes. Bien que des valeurs et des idées communes puissent être trouvées, les approches choisies sont souvent basées sur des principes opposés entre lesquels un compromis ne semble pas toujours possible. Par exemple, les limites de la honte, l'ordre des sentiments et des affections, la relation de l'individu à la famille, à la société et à l'État, le sens du temps et de l'histoire ou la relation à sa propre subjectivité sont codifiés très différemment selon les cultures.

Le pôle de puissance unipolaire ne peut donc pas être culturellement neutre et mondialisera inévitablement l'ordre des valeurs de sa culture d'origine - dans le monde d'aujourd'hui, celle des États-Unis. Les autres cultures en dehors du pôle de puissance pourraient donc difficilement être représentées culturellement. Leur diversité culturelle représenterait une source constante d'instabilité au sein de l'"État mondial", que l'ordre mondial unipolaire devrait contrer par une homogénéisation toujours plus grande. La propagande et la violence devraient être constamment utilisées à cette fin, ce qui entraînerait à son tour de nouvelles résistances. Mais ce mécanisme supprimerait, affaiblirait et peut-être même dissoudrait les acquis culturels dont l'humanité a tant besoin pour retrouver son avenir.

Il est clair que nombre des civilisations les plus anciennes ne peuvent consentir sans résistance à leur dissolution dans un ordre mondial unipolaire dominé par la culture consumériste américaine. La tentative d'établir un monde unipolaire doit donc nécessairement conduire à une situation dans laquelle les revendications d'un ordre unipolaire et les revendications d'un État souverain plus grand, représentant éventuellement aussi sa propre sphère culturelle, entrent en conflit existentiel l'une avec l'autre. Dans ce conflit, soit le concept de gouvernement mondial s'effondre, soit l'État en question perd sa souveraineté. D'une certaine manière, c'est exactement un conflit de ce type qui est apparu entre les États-Unis et la Russie : comme aucun compromis n'est possible entre les États-Unis, en tant que représentants de l'ordre mondial unipolaire, et la Russie, en tant que représentante des pays émergents luttant pour leur souveraineté, la menace d'une guerre entre les deux puissances nucléaires est désormais bien réelle.

Quiconque réfléchit à ces questions avec un peu de connaissance historique et de sens des responsabilités doit, pour toutes ces raisons, rejeter l'idée d'un monde unipolaire ou d'un gouvernement mondial. Puisque le concept d'établissement d'un gouvernement mondial conduit nécessairement à un conflit existentiel entre les puissances nucléaires, ce concept n'aurait jamais dû être poursuivi par les Européens. Lorsque, à partir des années 1990, il est devenu évident que les États-Unis ne pouvaient plus se détacher de ce projet, les Européens auraient dû se séparer des États-Unis.

Le fait que les États-Unis aient été réceptifs à ces fantasmes de puissance est également dû au fait qu'il s'agit d'un pays très jeune qui s'est développé presque continuellement depuis sa fondation. Dans le même temps, les États-Unis n'ont pas connu le genre d'expériences historiques drastiques que l'Europe a endurées à plusieurs reprises sur son sol, de la guerre de Trente Ans aux deux guerres mondiales. Ceux qui ont été aussi gâtés par l'histoire que les États-Unis ont eu du mal à apprendre la maturité et la maîtrise de soi. Il aurait donc fallu que les Européens fassent preuve de sagesse et de clairvoyance et qu'ils opposent à l'euphorie de la puissance américaine une réflexion sur le bien commun de l'humanité. Une réflexion, d'ailleurs, qui aurait dû être conçue en dialogue avec les autres grandes civilisations.

On le voit, les arguments en faveur d'un ordre mondial multipolaire sont évidents. Ils auraient pu être développés sans peine dans les ministères des affaires étrangères de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie. La raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, pourquoi l'Europe n'a pas suivi une voie indépendante et s'est ralliée à une "grande stratégie" américaine qui aurait pu faire de l'Europe, une fois de plus, le champ de bataille d'une grande guerre, est déconcertante. Le fait que pratiquement aucun des milliers d'experts travaillant dans les ministères des affaires étrangères des différents pays européens ne se soit exprimé publiquement en tant que voix critique et d'avertissement indique soit un énorme manque de sens des responsabilités, soit que les représentants de l'intelligentsia ont été activement exclus de ces institutions.

L'échec de l'Europe et la véritable peur des élites

Le fait qu'aujourd'hui, 33 ans après la réunification, l'Europe soit confrontée au danger réel d'une guerre nucléaire est l'expression d'un échec fondamental de la politique étrangère allemande, française et italienne qui peut difficilement être décrit avec des mots. En 1989, l'Europe a été bénie par les circonstances de l'histoire. Elle avait la possibilité d'instaurer un ordre de paix durable, susceptible de durer des générations, sous la forme d'une unification allemande et européenne. L'Europe d'aujourd'hui, en revanche, qui lâche à nouveau les chiens de guerre sur son continent en pensant à l'avenir et même avec une certaine ruse (7), s'est montrée indigne de ce cadeau. Le pouvoir de politique étrangère d'au moins deux décennies a été gaspillé pour un objectif discutable.

La séparation de l'Ukraine de la Russie était un vieil objectif de guerre de l'Empire allemand pendant la Première Guerre mondiale, imposé par la force dans le traité de paix de Brest-Litovsk. Le "Troisième Reich" a réactivé cet objectif de guerre et l'a encore élargi, cherchant non seulement à s'emparer de l'Ukraine, mais aussi à exterminer une partie considérable de tous les Russes. La campagne d'Hitler contre l'Union soviétique est en effet ouvertement conçue comme une guerre d'extermination raciale et idéologique. Dans l'ancienne République fédérale et la RDA, mais aussi dans l'Allemagne réunifiée sous Kohl et Schröder, il existait encore un consensus sur le fait que les anciens objectifs de guerre allemands avaient échoué et que, par conséquent, un futur conflit avec la Russie au sujet de l'Ukraine devait être évité à tout prix. Le fait que cette conviction ait perdu sa validité inconditionnelle sous les mandats de Merkel et Scholz n'est rien de moins qu'une catastrophe intellectuelle et morale pour notre pays et pour l'Europe dans son ensemble.

Revenons à la déclaration du secrétaire général de l'OTAN : Jens Stoltenberg estime qu'une victoire russe serait pire qu'une poursuite de l'escalade qui pourrait conduire à une véritable guerre mondiale avec des milliards de morts. Les déclarations de nombreux politiciens et témoins contemporains cités au début indiquent qu'un tel pari pourrait effectivement être planifié. Quelle crainte sous-jacente a pu conduire Stoltenberg à appeler à l'escalade?

Peut-être craint-il que l'irrationalité de 30 ans de politique étrangère occidentale ne soit révélée au grand jour, que les citoyens ne soient informés de ce qui a été réellement tenté au cours des trois dernières décennies ? À savoir que les hommes politiques occidentaux ont cherché à instaurer un ordre mondial qui, d'une part, mène nécessairement à la guerre ? Et qui, d'autre part, contredit fondamentalement l'ordre des valeurs occidentales.

Cependant, si cette révélation est connue, elle pourrait être le début d'une remise en question qui, au fur et à mesure qu'elle progresse, pourrait se transformer en un second Siècle des Lumières. Le premier Siècle des Lumières a remis en cause le pouvoir illégitime de l'Église et du clergé, ainsi que de la noblesse et de la société de classes. Aujourd'hui, nous vivons à nouveau dans un monde où le pouvoir s'est énormément développé - comme dans la France absolutiste - mais perd de plus en plus sa base de légitimité au cours de cette expansion.

Un deuxième siècle des Lumières, à l'instar de la critique du clergé, devrait aujourd'hui remettre en question le pouvoir des médias et dénoncer leurs techniques sophistiquées de manipulation psychologique. Et, dans la lignée de la critique de l'aristocratie et de la grâce divine de la monarchie, elles devraient éclairer aujourd'hui le pouvoir de l'oligarchie et l'économie mondiale de plus en plus dominée par les monopoles. Bien entendu, si ces secondes lumières s'amorçaient, une dynamique émergerait qui irait bien au-delà d'une simple réforme de notre système politique. S'agit-il de l'évolution que Stoltenberg appelle "le plus grand risque de tous", à savoir le retour de l'Occident à ses valeurs originelles ?

* multipolar-magazin.de

Traduction par oval.media

Hauke Ritz. Docteur en philosophie, il publie principalement sur des sujets de géopolitique et d'histoire des idées. Livres : "Der Kampf um die Deutung der Neuzeit" (2013), "Endspiel Europa" (2022, avec Ulrike Guérot).

Source originale : https://www.oval.media/it/lanalisi-del-filosofo-tedesco-hauke-ritz/

Source de la traduction : https://www.oval.media/it/lanalisi-del-filosofo-tedesco-hauke-ritz/

NOTES

(1) Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, entretien avec la chaîne de télévision RTP, 29.01.2023.

(2) Chalmers Johnson, An Empire in Decline : When Will the American Century End ? Munich 2001 ; Peter Scholl-Latour, Weltmacht im Treibsand - Bush gegen die Ayatollahs, Berlin 2004 ; Emmanuell Todd, Weltmacht USA - Ein Nachruf, Munich 2003

(3) Voir : Hauke Ritz, Geopolitischer Gezeitenwechsel, in : Carsten Gansel (ed.), Deutschland Russland - Topographie einer literarischen Beziehungsgeschichte, Berlin 2020, pp. 427-442.

(4) La révolution russe de 1917 fait également partie de cette série, mais d'une manière particulière, qu'il n'est pas possible d'aborder ici de manière exhaustive.

(5) Voir Susan Buck-Morss, Hegel und Haiti - Für eine neue Universalgeschichte, Berlin 2011.

(6) "...et la marche hégémonique de tel ou tel empire vers la domination mondiale unipolaire. Rassurez-vous, ce n'est pas votre vision, car il n'y a pas d'issue positive sur cette voie. Cette route ne mène qu'au désastre, tout le monde sur cette route a un bouton rouge dans sa mallette et plus nous avançons sur cette route, plus nos doigts irrités se rapprochent de ce bouton rouge et plus nous nous rapprochons tous de l'Armageddon". Roger Waters, discours au Conseil de sécurité de l'ONU, New York, 08.02.2023

(7) Voir : Ulrike Guerot, Hauke Ritz, Endspiel Europa - Warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wieder davon träumen können, Frankfurt a. Main 2022, p. 118 et suivantes.

14:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, géopolitique, multipolarité, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'esthétique de la guerre dans la pensée de Giovanni Gentile et de Carl Schmitt

L'esthétique de la guerre dans la pensée de Giovanni Gentile et de Carl Schmitt

par Flaminia Incecchi

(2018)

Source: https://legio-victrix.blogspot.com/2019/11/flaminia-incecchi-estetica-da-guerra-no.html

Introduction [1]

Cette note de recherche est une version préliminaire de ma recherche doctorale. Elle a pour objectif d'établir un dialogue entre Giovanni Gentile (1875-1944) et Carl Schmitt (1888-1985). Le dialogue que je souhaite présenter repose sur plusieurs points communs entre les deux penseurs, à la fois biographiques et intellectuels. Schmitt et Gentile ont tous deux été impliqués dans les régimes national-socialiste et fasciste, Schmitt en tant que juriste et Gentile en tant que réformateur et ministre de l'éducation. Sur le plan intellectuel, ils partagent plusieurs traits : affiliations et intérêts théoriques, ainsi que leurs critiques d'approches et de traditions similaires. Les deux penseurs mettent l'accent sur le concret et s'intéressent à l'histoire conceptuelle. Bien que pour des raisons différentes, Schmitt et Gentile ont vivement critiqué le positivisme, le libéralisme, le mécanisme, toutes les théories qui adoptent une approche intellectualiste (transcendantale) de la politique et du droit (Schmitt), ainsi que de la philosophie (Gentile). Le dialogue conduit à une comparaison de leurs interprétations de la guerre, que j'analyse à travers un cadre offert par l'esthétique. Dans ce qui suit, je présente brièvement Gentile, puis j'ébauche ma lecture des interprétations de la guerre de Schmitt et de Gentile, et les points sur lesquels je m'oriente dans leur utilisation de l'esthétique.

Commentaires introductifs

Gentile est l'une des plus grandes figures intellectuelles du 20ème siècle. Né en 1875 à Castelvetrano (Sicile), Gentile a reçu sa formation intellectuelle à la Scuola Normale Superiore de Pise. En 1893, il commence ses études universitaires à la faculté d'histoire sous la direction d'Alessandro D'Ancona, célèbre historien de la littérature italienne. Pendant son séjour à Pise, Gentile rencontre Donato Jaja, un penseur néo-hégélien qui suscitera chez le jeune Gentile une profonde fascination pour la philosophie, ce qui changera l'orientation de ses études: il passa alors de l'histoire à la philosophie (Turi, 1995, p. 19).

Gentile est l'une des plus grandes figures intellectuelles du 20ème siècle. Né en 1875 à Castelvetrano (Sicile), Gentile a reçu sa formation intellectuelle à la Scuola Normale Superiore de Pise. En 1893, il commence ses études universitaires à la faculté d'histoire sous la direction d'Alessandro D'Ancona, célèbre historien de la littérature italienne. Pendant son séjour à Pise, Gentile rencontre Donato Jaja, un penseur néo-hégélien qui suscitera chez le jeune Gentile une profonde fascination pour la philosophie, ce qui changera l'orientation de ses études: il passa alors de l'histoire à la philosophie (Turi, 1995, p. 19).

L'œuvre de Jaja s'inspire des études hégéliennes italiennes de la période du Risorgimento, en particulier celles de Bertrando Spaventa, un penseur pratiquement inconnu qui a tenté de réformer la dialectique hégélienne, tout en cherchant à utiliser la pensée de Hegel comme un manuel pour le programme politique italien (Piccone, 1977, p. 51).

Lorsque Gentile a commencé ses études universitaires, des personnalités comme Jaja étaient marginales dans le paysage intellectuel du début du siècle. Grâce à la domination hégémonique du positivisme en philosophie, le discours s'attachait principalement à mettre en évidence et à favoriser les liens entre les méthodes philosophiques et scientifiques, en marginalisant la métaphysique et surtout l'idéalisme.

En 1896, Gentile a entamé une correspondance avec Benedetto Croce, qui était à l'époque une jeune voix dissidente et couronnée de succès sur la scène intellectuelle. Gentile lit plusieurs articles dans lesquels Croce critique la méthodologie historique du positivisme [2]. La relation Croce-Gentile donnera naissance au mouvement néo-idéaliste, qui occupera la scène intellectuelle italienne pendant près d'un demi-siècle.

Bien que Gentile soit principalement connu pour son engagement politique et sa contribution à la philosophie, son œuvre reflète son parcours intellectuel. Ses œuvres sont une combinaison d'histoire conceptuelle et culturelle, de philosophie (métaphysique, esthétique, éthique), de philosophie du droit, de philosophie de l'histoire, de philosophie de l'éducation (pédagogie) et de philosophie politique. La carrière intellectuelle extrêmement prolifique de Gentile a commencé en 1896 et s'est poursuivie sans interruption jusqu'à son assassinat en 1944. Le corpus de Gentile comprend plus de 50 volumes [3].

En dehors du monde universitaire, l'engagement politique de Gentile était fondamentalement orienté vers la culture. Sous le régime fasciste, il a été ministre de l'éducation (1922-1924) et a entièrement réformé le système éducatif italien. Au cours de cette période, il a également écrit plusieurs articles pro-fascistes, ainsi que Origines et doctrine du fascisme (1928), un texte exposant la philosophie du fascisme. Pour ces activités, Gentile est toujours soumis à la damnatio memoriae, son rôle d'idéologue du fascisme, une "tache" difficilement oubliable, ternissant son nom jusqu'à aujourd'hui. En conséquence, les contributions intellectuelles de Gentile sont aujourd'hui essentiellement négligées dans tous les domaines où il a été actif.