samedi, 03 mai 2025

L'influence de Friedrich Schelling sur Maurice Merleau-Ponty

L'influence de Friedrich Schelling sur Maurice Merleau-Ponty

Troy Southgate

Source: https://troysouthgate.substack.com/p/the-influence-of-fri...

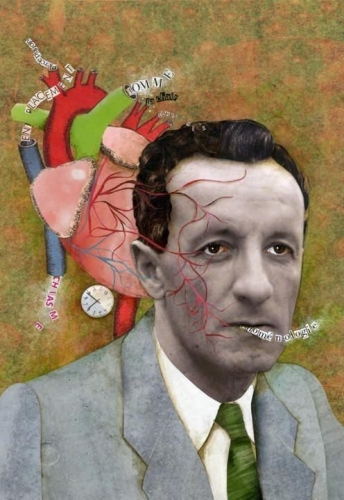

L'existentialiste français Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) s'est inspiré à plusieurs reprises de l'œuvre de Friedrich Schelling et a avancé l'idée que le corps humain est le principal moyen de connaître le monde. Auparavant, les philosophes occidentaux avaient soutenu que la conscience était la source de la connaissance et l'approche unique de Merleau-Ponty sur ces questions avait été influencée par les écrits phénoménologiques de Husserl et de Heidegger. Cependant, en tant qu'homme de gauche, Merleau-Ponty ne partage pas l'opinion de Schelling selon laquelle notre voix intérieure est celle de Dieu et préfère adopter une position matérialiste et reléguer cette dimension intérieure à un simple aspect de l'humanité.

Empruntant à Schelling l'idée que la créativité artistique représente une expression « barbare » qui sert à libérer l'esprit intérieur de la nature sous la forme d'une communion à la fois réelle et symbolique avec le divin, ce que l'Allemand avait expliqué dans son Sur les rapports des arts plastiques avec la nature (1807), Merleau-Ponty a esquissé ce qu'il a fini par interpréter comme le sacrement de la couleur. À propos de l'œuvre de Cézanne, en particulier, le penseur français laïque présente le dynamisme créatif lié à l'expression artistique en des termes profondément religieux : « Soudain, le sensible prend possession de la couleur :

« Soudain, le sensible s'empare [...] de mon regard, et je livre une partie de mon corps, voire mon corps tout entier, à cette manière particulière d'espace vibrant et sentant que l'on appelle bleu ou rouge. De même que le sacrement ne symbolise pas seulement, sous des espèces sensibles, une opération de la Grâce, mais qu'il est aussi la présence réelle de Dieu, qu'il appelle à occuper un fragment d'espace et qu'il communique à ceux qui mangent le pain consacré, à condition qu'ils y soient intérieurement préparés, de même le sensible n'a pas seulement une signification motrice et vitale, mais n'est rien d'autre qu'une certaine manière d'être au monde qui nous est suggérée à partir d'un point de l'espace, et dont notre corps s'empare et agit, pourvu qu'il en soit capable, de sorte que la sensation est littéralement une forme de communion ».

Ces pensées atypiques sont exprimées dans l'ouvrage de Merleau-Ponty de 1964, L'œil et l'esprit, qui aborde la peinture sous l'angle de la vision. Le fait qu'il mentionne l'impact remarquable de l'œuvre de Cézanne sur le spectateur qui, vraisemblablement, est le destinataire de cette communion visuelle, fait écho aux remarques de Schelling concernant les effets sur l'artiste lui-même, un processus que ce dernier décrit comme étant « poussé à la production et même contre une résistance intérieure ». Deux perspectives différentes, certes, mais Merleau-Ponty est néanmoins d'accord avec Schelling pour dire qu'une telle créativité est un don ou, dans ce cas, une forme de « grâce » qui dénote la présence de quelque chose de mystérieusement divin.

Ces pensées atypiques sont exprimées dans l'ouvrage de Merleau-Ponty de 1964, L'œil et l'esprit, qui aborde la peinture sous l'angle de la vision. Le fait qu'il mentionne l'impact remarquable de l'œuvre de Cézanne sur le spectateur qui, vraisemblablement, est le destinataire de cette communion visuelle, fait écho aux remarques de Schelling concernant les effets sur l'artiste lui-même, un processus que ce dernier décrit comme étant « poussé à la production et même contre une résistance intérieure ». Deux perspectives différentes, certes, mais Merleau-Ponty est néanmoins d'accord avec Schelling pour dire qu'une telle créativité est un don ou, dans ce cas, une forme de « grâce » qui dénote la présence de quelque chose de mystérieusement divin.

Bien qu'il semble inhabituel pour un marxiste confirmé d'utiliser la terminologie spirituelle privilégiée par son homologue idéaliste allemand, Merleau-Ponty s'intéressait davantage au pouvoir de la volonté humaine en tant que manifestation de la conscience primordiale :

« Il y a vraiment inspiration et expiration de l'Être, action et passion si légèrement discernables qu'il devient impossible de distinguer entre ce qui voit et ce qui est vu, ce qui peint et ce qui est peint ».

Malheureusement, alors que Merleau-Ponty avait formulé sa discussion sur l'art en termes nettement spirituels, il était déterminé à formuler sa philosophie en accord avec son athéisme personnel. Tout comme la transsubstantiation de la Sainte Messe est censée transformer le pain et le vin de la communion en corps et en sang du Christ, Merleau-Ponty souhaitait transformer la libération ontologique de la conscience humaine par l'art en « chair du monde ». La couleur, en particulier, devient un élément de l'être et dépasse les théories limitées de Freud sur l'inconscient en transgressant les frontières du psychologiquement banal.

La libération de ce principe « barbare », le pouvoir symbolique de l'imagination, est un reflet de « la profondeur inépuisable » dont Schelling avait parlé plus d'un siècle auparavant. Pour Merleau-Ponty, la possibilité de découvrir le potentiel caché de la créativité humaine représente une totalité de perception qui conduit au renouvellement de l'individu. Un dernier mot de Schelling:

« L'indiscipliné gît toujours dans les profondeurs, comme s'il pouvait à nouveau percer, et l'ordre et la forme ne semblent nulle part avoir été originels, mais il semble que ce qui était initialement indiscipliné ait été mis en ordre. C'est le fondement incompréhensible de la réalité des choses, le reste irréductible qui ne peut être résolu en raison par le plus grand effort, mais qui reste toujours dans les profondeurs. C'est de ce qui est déraisonnable que naît la raison au sens propre. Sans cette obscurité préalable, la création n'aurait pas de réalité ; l'obscurité est son héritage nécessaire ».

21:01 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, esthétique, maurice merleau-ponty, friedrich schelling |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.