vendredi, 28 novembre 2025

En route vers une union militaire ? - Des milliards pour l’armement et plus encore : l’UE lance un programme pour le lobby de la défense

En route vers une union militaire ?

Des milliards pour l’armement et plus encore: l’UE lance un programme pour le lobby de la défense

Source: https://derstatus.at/globalismus/milliarden-fur-waffen-co...

Notre bel argent de bons contribuables sera consacré à leur armement: Bruxelles lance l'«European Defence Industry Program» (EDIP). Son objectif: que les pays de l’UE développent, achètent et produisent conjointement des armes, des munitions et d’autres équipements militaires. À cet effet, l’UE prévoit de dépenser pas moins de 1,5 milliard d’euros dans les deux prochaines années. À cela s’ajoutent de nouvelles aides financières à Kiev.

Le programme d’armement EDIP joue sur tous les tableaux

Une grande euphorie accompagne la progression du projet, du côté des représentants des familles politiques du système à Bruxelles. Le principal négociateur pour le budget, et ministre danois des Finances d'obédience social-démocrate, Nicolai Wammen, se réjouit de l’augmentation des dépenses militaires de l’UE qui passent à 2,8 milliards d’euros — soit un doublement depuis 2023 — et parle d’un budget «fort et résilient» dans ce domaine. François-Xavier Bellamy, négociateur de l’UE pour l’industrie, la recherche et l’énergie, est également très enthousiaste: «Nous veillons à ce que les pays européens investissent dans des armes qui leur garantissent une autonomie totale d’action.»

Il évoque des « décennies de dépendances dangereuses » qui auraient menacé la «souveraineté de nos démocraties». Le programme EDIP renforce la «base industrielle» et garantit que les armées des pays de l’UE «disposent des moyens pour remplir leur mission». La participation de l’industrie de défense ukrainienne, également, est particulièrement saluée dans la famille politique, comme l’explique Michael Gahler, député de la CDU allemande et négociateur du PPE au comité de la défense de l’UE. Cependant, il regrette que le 1,5 milliard d’euros débloqué par Bruxelles soit encore «bien trop faible» à son goût…

Économie de guerre de l’UE: l’Autriche neutre, elle aussi, finance le projet

La FPÖ pressent déjà le pire en lien avec ces annonces. La députée européenne de la FPÖ, Petra Steger (photo), a déclaré: «L’Union européenne fait un pas colossal vers une union militaire, et le gouvernement autrichien est en première ligne. Ce qui est présenté ici sous le nom de European Defence Industry Programme n’est rien d’autre que le début d’une économie de guerre à l’échelle de l’UE.» À l’avenir, les États membres pourront se faire subventionner jusqu’à 100 % des coûts de leurs projets de défense par l’UE.

Cela n’est pas bon non plus pour la neutralité autrichienne: «Ainsi, nous, en tant que contributeurs nets autrichiens, finançons directement la militarisation d’autres pays. Encore plus de redistribution, encore plus de folie des armements — plus vite, plus grand, plus cher que jamais. C’est la rupture définitive avec un projet qui a commencé comme une union pour la paix.» Que l’Ukraine reçoive en plus 5,9 milliards d’euros de Bruxelles énerve la députée: «L’UE injecte des milliards dans la production militaire ukrainienne — nouvelles usines, licences de production, achats conjoints — et cela dans un pays qui est dans l’actualité depuis des mois à cause de colossaux scandales de corruption.»

Diplomatie plutôt qu’une «folie militariste délirante»

Il ne s’agit «pas seulement de préparer l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, mais aussi de préparer l’adhésion de l’UE à la guerre en Ukraine !» Selon Mme Steger, cela montre une fois de plus: « L’UE n’a aucun intérêt à la paix. Alors que le monde parle de solutions pacifiques possibles, Bruxelles prépare un conflit sur le long terme.» La responsabilité revient maintenant au gouvernement allemand: «Ceux qui participent à cette démarche foulent délibérément aux pieds la neutralité permanente. L’Autriche est progressivement entraînée dans une union militaire. [...] L’Europe a besoin de diplomatie, de paix et de bon sens, pas d’une folie militariste ! »

Dimanche déjà, le secrétaire général de la FPÖ, Michael Schnedlitz, a critiqué la prestation de la ministre des Affaires étrangères, membre du parti libéral NEOS, Beate Meinl-Reisinger, lors de la conférence de presse à la radio autrichienne ORF. Elle y a encore plaidé pour la création d’une armée européenne. Selon la vision de la FPÖ, c’est non: « Si la ministre des Affaires étrangères veut vraiment donner un signal pour la paix en Ukraine, alors elle doit proposer l’Autriche comme lieu pour des négociations sérieuses de paix. La neutralité autrichienne n’est pas un instrument pour ses fantasmes d’armée européenne — elle doit enfin s’engager pour la paix et la diplomatie.» Ses fantasmes ne correspondent pas à l’attitude qu'attendent les citoyens et sont « stupides et dangereux».

Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++

19:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : europe, actualité, affaires européennes, autriche, union europeénne, défense |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

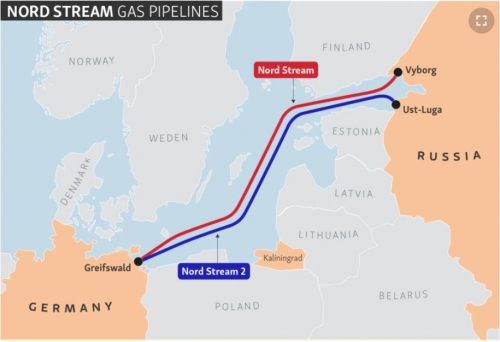

Les États-Unis veulent contrôler le gazoduc Nord Stream pour leurs propres besoins

Les États-Unis veulent contrôler le gazoduc Nord Stream pour leurs propres besoins

Source: https://mpr21.info/estados-unidos-quiere-controlar-el-gas...

En novembre de l’année dernière, nous avons annoncé que le spéculateur américain Stephen P. Lynch souhaitait acheter le gazoduc Nord Stream, si celui-ci était mis aux enchères lors du procès qui allait être lancé en Suisse contre l’opérateur en faillite.

En mai, le tribunal suisse a approuvé la vente. Une entreprise, Pyrit Energy AG, souhaite l’acquérir, selon l’annonce de son directeur, Ralph Niemeyer, qui a affirmé que son offre était la meilleure solution et qu’il avait négocié la transaction avec le directeur de Gazprom, Alexei Miller.

Bien que le gazoduc ne soit pas encore en service, l’intérêt pour celui-ci croît de jour en jour. Pyrit espère obtenir l’approbation des 27 pour transporter le gaz russe, malgré le fait qu’en octobre, le Conseil de l’Union européenne ait adopté un plan pour bloquer les importations de combustibles russes. L’accord s’exécute via Dubaï, le centre mondial de compensation pour les hydrocarbures.

Ce n’est pas un hasard si la police allemande a soudainement émis des mandat d’arrêt contre trois saboteurs du service secret ukrainien et quatre plongeurs militaires pour le sabotage du gazoduc.

L’ambiance a changé, et même en Pologne, des déclarations très surprenantes se font entendre. L’ancien ministre des Affaires étrangères, Jacek Czaputowicz, a déclaré que l’amélioration des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie pourrait conduire à la reconstruction de Nord Stream. « Les Européens achèteront ce gaz. Je pense que nous aussi. Parce que cela sera tout simplement légalisé par les États-Unis, notre principal allié », a déclaré Chaputowicz à la radio RMF24.

Peut-être que tout est déjà en marche. Cet été, Lynch, qui est un collaborateur proche de Trump, a payé la dette des exploitants de Nord Stream envers leurs créanciers. Lynch tente également d’acheter le gazoduc, mais attention; le plan est très différent: il ne s’agit pas de transporter du gaz russe vers l’Europe. Certains pensent que ce que les États-Unis veulent, c’est empêcher la Chine d’accéder au gazoduc.

Bien sûr, les opérations de Lynch sont liées à un accord de paix en Ukraine. Mais le gazoduc reste intéressant dans toutes les circonstances… aussi pour les États-Unis, qui ne disposent pas de suffisamment de carburant pour faire fonctionner leurs centres de données en intelligence artificielle.

Bien que les États-Unis soient le principal producteur mondial de gaz, avec un billion de mètres cubes, la consommation intérieure et celle du Mexique absorbent ensemble 900 milliards de mètres cubes. En d’autres termes, les investissements colossaux prévus pour l’intelligence artificielle aux États-Unis dépendent aussi… du gaz russe.

Pour que les « génies » de Bruxelles comprennent: le paquet de sanctions numéro 19 est une folie ; les tentatives de bloquer les exportations de gaz russe sont vouées à l’échec. La seule question est de savoir si le pipeline arrivera en Allemagne ou si une autre opportunité sera manquée à son tour.

Nous restons en alerte : l’entreprise qui exploitait le gazoduc Nord Stream était à moitié russe et à moitié allemande ; maintenant, nous verrons si l’entreprise qui l’achètera sera à moitié russe et à moitié américaine, c’est-à-dire si l’Europe restera à nouveau mise à l’écart.

18:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nord stream, europe, actualité, affaires européennes, hydrocarbures, gazoducs, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

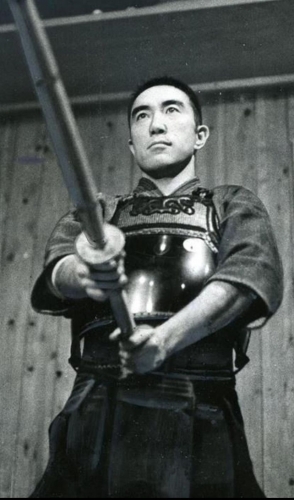

Mishima et l’esprit chevaleresque - La passion de Mishima pour l’Espagne

Mishima et l’esprit chevaleresque

La passion de Mishima pour l’Espagne

Source: https://revistahesperia.substack.com/p/mishima-y-el-espir...

Le code d’honneur caldéronien

Mishima était un lecteur vorace. Il semble qu’il ait été familiarisé dès son plus jeune âge avec les auteurs de notre Siècle d’Or espagnol. En particulier, le théâtre baroque et ses thèmes de l’honneur et de la gloire l’attiraient beaucoup. Et ici, Calderón de la Barca était, pour lui, notre étoile la plus brillante.

Mishima découvrit que le peuple espagnol et le peuple japonais partageaient un même concept de l’honneur. L’honneur calderonien était similaire à celui du Bushido, le code des samouraïs, car tous deux se placent au-dessus des volontés des rois et des seigneurs. « Au roi, il faut donner la terre et la vie, mais pas l’honneur, car l’honneur, c’est le patrimoine de l’âme, et l’âme n’appartient qu’à Dieu. »

Dans un contexte historique, un hidalgo était un chevalier de la petite noblesse. Mais avec le temps, il en est venu à signifier noble et généreux. Dans la tradition espagnole, l’esprit hidalgo trace un arc allant des chevaliers médiévaux jusqu’à la Légion de Millán-Astray. Notre passé est rempli de chapitres héroïques, des exploits des Tercios aux derniers combattants des Filipinas. Ce sens de la vie était également très présent dans nos arts et nos lettres jusqu’au début de la décadence.

Luis Díez del Corral

Ce professeur fut procureur sous le régime franquiste, juriste, politologue et disciple d’Ortega y Gasset. Dans les années soixante, il fit une tournée au Japon pour parler de l’Espagne des Austriacos (des Habsbourgs). Lors de ses conférences, il expliquait le sens de l’honneur caldéronien et de l’esprit chevaleresque. Mishima voyait dans cette attitude face à la vie une fraternité avec la tradition japonaise.

Une anecdote espagnole qui fit le plaisir de l’auteur nippon fut le geste du marquis de Benavente après avoir été contraint par l’empereur Charles Quint de recevoir dans son palais de Tolède le Connétable de Bourbon. Le marquis respecta la volonté impériale, qu’il considérait comme une humiliation, puis incendia son palais car il n’était pas disposé à vivre là où un traître l’avait fait. Mishima affirmerait que cette action était l’équivalent le plus précis du code d’honneur samouraï :

« L’un des nôtres aurait obéi sans rechigner, comme Benavente, à l’ordre de son « daimyō » ou du « shogun », puis aurait commis un seppuku. Comme en Espagne cette tradition n’existe pas, l’acte de Benavente est un symbole parfait. C’est la même chose, d’une autre manière. »

Après une des conférences, Mishima s’approcha pour discuter avec Díez del Corral. La présence de la célébrité japonaise attira dans la salle un essaim de journalistes et une masse énorme d’amateurs. Les deux échangèrent d’abord leurs impressions sur leurs goûts communs, puis se séparèrent de la foule pour continuer leur conversation en privé durant plusieurs heures. Ce fut le début d’une belle amitié qui dura dans le temps et conduisit les intellectuels à se rendre visite mutuellement dans leurs pays respectifs. Lors de ses voyages en Espagne, Mishima en profita pour vivre de près deux traits de notre identité qui l’impressionnaient le plus : la tauromachie et le flamenco.

Dans une interview, lorsqu’on lui demanda qui il sauverait si une bombe atomique devait dévaster l’Europe, Mishima répondit que ce serait le philosophe allemand Martin Heidegger et l’historien espagnol Díez del Corral.

La Légion et le Bushido

Une autre chose qu’aimait Mishima dans l’âme espagnole était la Légion. Il n’était pas surprenant, puisque Millán-Astray avait étudié le Bushido, et a même écrit la préface de sa traduction en espagnol. Le fameux militaire espagnol, boiteux, manchot et aveugle s’inspira du code samouraï pour fonder sa milice. Il l’a lui-même déclaré : « Et aussi, je me suis appuyé sur le Bushido pour soutenir le credo de la Légion, avec son esprit légionnaire de combat et de mort, de discipline et de camaraderie, d’amitié, de souffrance et de dureté, de répondre au feu. Le légionnaire espagnol est aussi samouraï et pratique l’essence du Bushido: Honneur, Courage, Loyauté, Générosité et Esprit de Sacrifice. Le légionnaire espagnol aime le danger et méprise la richesse».

Dans ces légionnaires, qui criaient « Vive la mort » et dont l’hymne s’appelait El novio de la muerte, Mishima voyait une attitude épique très similaire à celle qu’il défendait. Évidemment, les slogans légionnaires ne répondaient pas à une impulsion d’autodestruction, mais étaient des consignes pour donner du courage à ceux qui étaient prêts à tout sacrifier pour défendre des causes supérieures à leur propre vie.

Une problématique de culture

Mishima comprenait que le code d’honneur caldéronien partageait une ressemblance avec l’honneur japonais « plus que n’importe quel autre schéma de dignité personnelle des pays occidentaux ». Le 24 septembre 1969, il publia dans le journal The Times de Londres un article intitulé A problem of culture. Il y parle de « l’esprit espagnol du samouraï » et énumère ses préférences et ses fétiches. Juan Antonio Vallejo-Nágera considère dans Mishima ou le plaisir de mourir que cet article est très important pour comprendre l’idéologie politique de l’écrivain.

L’auteur nippon loue les Espagnols devant le public britannique et souligne leur conscience collective de la mort, l’idéal du « bon mourir » hérité des Tercios sous la proclamation du « ¡Viva la Muerte ! » et la défense de la tauromachie comme un exemple de résistance face à l’uniformisation occidentale. Il affirme aussi que seul un Espagnol aurait pu dire qu’il était « meilleur honneur sans navires que navires sans honneur » — une attitude qui aurait semblé insensée pour le reste des nations.

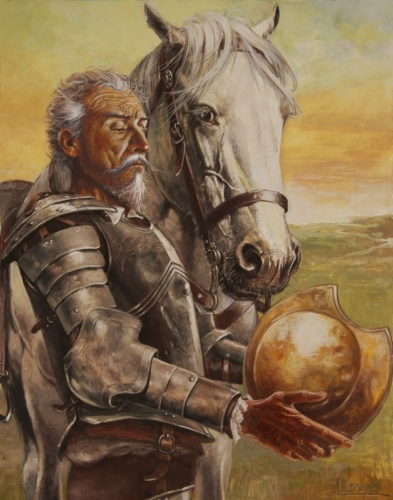

Mishima ajoutait dans cet article qu’il se considérait comme « un Don Quichotte ; bon, un Don Quichotte mineur contemporain ». Et c’est ainsi qu’il unissait à jamais l’esprit du samouraï à celui du hidalgo, terminant ainsi sa recherche.

L’heure des hidalgos

Don Quichotte de la Mancha est un archétype du véritable hidalgo. C’est un homme qui vit humblement et qui, influencé par la lecture des livres de chevalerie, décide de sortir du confort de sa vie et de mettre ses armes au service des nécessiteux. L’ingénieux hidalgo disait que « la chose dont le monde avait le plus besoin était de chevaliers errants et que l’on ressuscitât la chevalerie errante ».

François Bouqsuet appliquait une réflexion similaire aux temps modernes : « Je crois profondément que, s’il y a lutte — et il y en a — ce n’est pas une lutte de classes dont il s’agit, mais la lutte millénaire des poètes, des chevaliers, contre la classe prédominante des êtres grossiers et vulgaires (…) une lutte entre ceux qui soutiennent les colonnes du temple et ceux qui les profanent et les détruisent. »

Dans une époque marquée par la vulgarité et le narcissisme, l’esprit hidalgo nous offre un code différent. Un style qui allie l’exigence de soi à la défense d’idées nobles. On peut trouver dans l’esprit hidalgo une référence pour avancer (même avec beaucoup d’efforts et d’erreurs) debout dans un monde en ruine.

18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, japon, espagne, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

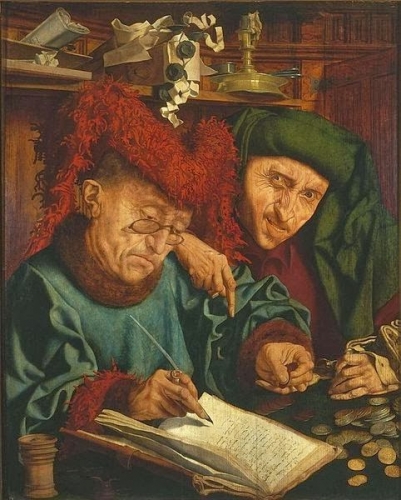

La “progéniture monstrueuse”: brève histoire de l’intérêt

La “progéniture monstrueuse”: brève histoire de l’intérêt

Par Andrea Falco Profili

Source: https://www.grece-it.com/2025/10/30/la-progenie-mostruosa...

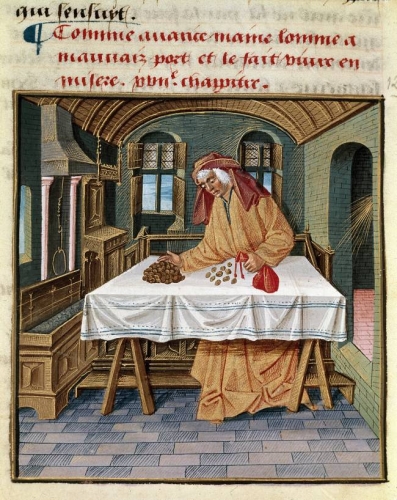

Aristote la qualifia de “commerce le plus haï”, une activité contre nature où l’argent, par essence stérile, se reproduisait de façon monstrueuse par lui-même. Pendant des millénaires, l’acte de prêter avec intérêt a été un tabou moral, repoussant et inacceptable. Dans le folklore médiéval, les démons remplissaient la bouche du prêteur décédé de pièces brûlantes, une punition jugée appropriée pour un abomination telle que l’usure. Le monde antique, en effet, connaissait bien la puissance socialement destructrice de la dette : il avait conçu à cet effet un mécanisme de suppression, l’institution du Jubilé. Une année sacrée, qui servait de réinitialisation légale où les terres revenaient à leurs anciens propriétaires et, surtout, où la libération de l’esclavage de la dette était proclamée. C’était la tentative ultime de freiner une pratique odieuse.

Ces échos d’une ancienne répugnance morale ont été, depuis, enfouis par l’histoire. La longue marche du crédit a transformé le péché capital en une pratique financière respectable. Mais, en se dotant de méthode, il faut retracer comment il a été possible d’en arriver là.

Comme nous l’avons dit, dans le monde antique, l’intérêt était perçu comme un acte repoussant et inacceptable, on parlait de faire “enfanter” l’argent, un acte que Aristote, dans le premier livre de La Politique, condamne immédiatement, déclarant la stérilité de l’argent. L’usurier, en faisant “accoucher” des pièces de monnaie à partir d’autres pièces, crée une progéniture artificielle, un tokos (qui signifie aussi “rejeton” en grec), qui est une monstruosité. La pratique du prêt était considérée odieuse car elle constituait le principal instrument de soumission. Dans le monde grec-romain et au Proche-Orient, un paysan dont la récolte tournait mal était contraint de grever sa terre, puis ses outils, puis ses enfants, et enfin lui-même. C’était la réalité du crédit: l’esclavage pour dettes. Des populations entières étaient dépossédées et asservies non par une armée envahissante, mais par un registre comptable. Le créancier voyait sa richesse croître non par le travail, mais par la désolation d’autrui. C’était un système qui dévorait la société de l’intérieur, concentrant la terre et le pouvoir entre les mains d’une oligarchie, tandis que la masse de la population sombrait dans une servitude permanente.

La dette accumulée, laissée à elle-même, devient une entropie sociale et se concentre jusqu’à détruire le tissu même de la communauté, créant une fracture irrémédiable entre créanciers et débiteurs. Cette répulsion ne se limita pas au paganisme philosophique ou à la culture catholique. Elle fut universelle, si bien que l’Église chrétienne primitive, suivant les Évangiles (“Prêtez sans espérer rien en retour”), fut implacable. Les pères de l’Église, à partir de Saint Thomas d’Aquin, furent unanimes dans leur condamnation de l’usure comme péché mortel, défini comme un vol sans demi-mesure. Faire payer pour l’usage de l’argent, disait Thomas, c’était faire payer pour le temps. Les conciles ecclésiastiques interdisaient aux usuriers de recevoir les sacrements et même la sépulture en terre consacrée. L’Islam, dans le Coran, est peut-être encore plus clair, en comparant l’usurier à celui qui est “touché par Satan” car il déclare littéralement la guerre à Dieu et à son prophète en poursuivant cette pratique.

Pendant plus de deux mille ans, les trois grandes traditions intellectuelles et morales d’Europe et du Proche-Orient – la philosophie grecque, la loi chrétienne et la loi islamique – s’accordaient sur la malignité absolue de l’usure, avec une voix unanime.

La question est alors la suivante: comment a-t-il été possible d’arriver à la situation actuelle, comment un paria moral a-t-il pu s’intégrer dans l’administration courante en dissimulant son passé de pratique répugnante. Il s’agit en effet d’un chef-d’œuvre de sophistique, d’un lent lavage de cerveau collectif qui a duré des siècles, a commencé par de petits détails et des jeux terminologiques. Les théologiens et juristes du bas moyen-âge commencèrent à creuser des fissures dans le mur, en postulant les droits du prêteur d’argent. Si le créancier subissait un dommage, ou perdait une opportunité de gain, il devenait opportun et justifiable qu’il reçoive une compensation, un “intérêt”. Le terme même d'“intérêt” fut choisi délibérément pour s’éloigner du mot “usure”, lequel était chargé de haine. Par la suite, furent créés les Monts de Piété, officiellement nés pour lutter contre l’usure, qui étaient des institutions franciscaines prêtant de l’argent aux pauvres en demandant en échange seulement un petit intérêt, juste suffisant à couvrir les coûts opérationnels. Cela semblait charitable, mais le tabou avait été brisé et, pour la première fois, une institution chrétienne légitimait l’intérêt. La digue avait cédé.

Le coup de grâce arriva avec la Réforme protestante. En plus de Luther, c’est Jean Calvin qui fournit la justification théologique que le capitalisme naissant attendait. Calvin distingua entre le prêt au pauvre (qui constituait encore un péché) et le prêt à l’entrepreneur, arguant que l’intérêt était le gain légitime de celui qui permettait à un autre homme de tirer du profit en lançant une activité. À partir de ce moment, les coordonnées de l’argent dans la société changèrent irrémédiablement : on ne parle plus d’argent stérile mais de capital, et l’usurier, parasite, changea de nom pour devenir l'“investisseur”, devenant un partenaire dans le progrès.

Depuis ce moment, la marche du crédit fut inarrêtable. Les Lumières ont sécularisé le sujet (Bentham, Adam Smith), liquidant les anciennes interdictions désormais considérées comme relevant de superstitions médiévales qui entravaient le libre marché. Les banques, autrefois activités marginales et honteuses, sont devenues les temples de la nouvelle économie. Aujourd’hui, le système que les Européens d’autrefois voyaient comme un cancer social est désormais le système circulatoire en place. La re-signification a permis de remplacer la peur de la dette par celle de ne pas en avoir assez (on parle maintenant de “mauvais crédit”). Les gouvernements ne cherchent pas à effacer les dettes, mais s’endettent pour payer les intérêts sur les dettes précédentes. Même l’institution du Jubilé ne survit que dans son sens spirituel dans un catholicisme en déclin, tandis que sa valeur économique et sociale est oubliée et ridiculisée comme une impossibilité économique. En revanche, il existe son opposé : le sauvetage (bailout), où les dettes faillies des puissants ne sont pas effacées, mais transférées sur le dos du public. L’apothéose de cette transformation est survenue avec la crise financière de 2008. Quand le château de cartes construit sur les prêts hypothécaires s’effondra, on a pu s'attendre à un retour à la santé. Au contraire, ce fut la victoire définitive de la logique de la dette. Les sauvetages bancaires dans le monde atteignirent des chiffres astronomiques. Ce ne furent pas les dettes des désespérés qui furent effacées, mais celles des requins financiers qui furent socialisées. Les spéculateurs qui avaient parié et perdu furent sauvés par l’argent public, tandis que des millions de familles perdirent leurs maisons. On choisit de récompenser ceux qui avaient créé la catastrophe, ceux qui en subirent les conséquences découvrirent vite le sens du mot “austérité”.

Le cercle est bouclé, la “progéniture monstrueuse” d’Aristote s’est tellement multipliée qu’elle a dévoré ses propres parents. Et le monde, sans même s’en rendre compte, est devenu son enfant adoptif.

Andrea Falco Profili

17:26 Publié dans Actualité, Economie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : usure, prêt à intérêt, économie, aristote, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook