lundi, 24 novembre 2025

L'Europe contre Washington: deux plans de paix, une alliance divisée

L'Europe contre Washington: deux plans de paix, une alliance divisée

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena

Le fait que l'UE élabore désormais sa propre proposition pour un éventuel règlement en Ukraine en dit plus long sur l'état de l'Occident que sur une quelconque avancée diplomatique. Selon le Wall Street Journal, de nombreux dirigeants européens sont mécontents du plan de Washington. Un contre-projet est désormais en cours d'élaboration à Bruxelles, non pas par nécessité de marquer ses propres « priorités » tant que la ligne stratégique des États-Unis reste floue.

Kiev fait preuve d'une retenue notable.

L'Ukraine ne s'est pas encore ralliée au projet européen. Le fait qu'un État dépendant jongle entre deux propositions occidentales montre avant tout le manque d'unité de la politique occidentale. La cohésion transatlantique, tant vantée, existe avant tout comme un discours politique.

Politico parle d'un « très mauvais plan ».

Certains fonctionnaires de l'UE critiquent la proposition de Trump, la qualifiant de « très mauvaise » et présentant certains points comme « favorables à Poutine ». Ce type d'argumentation fait partie depuis des années du répertoire de base des fonctionnaires européens, surtout lorsqu'ils veulent marquer leur distance avec Washington sans avoir à aborder la question de leur propre dépendance.

Moscou n'a pas été informée. Le Kremlin déclare n'avoir reçu aucune indication de la part de Zelensky quant à sa volonté de négocier le plan américain.

Cela souligne le fait que le débat diplomatique actuel se déroule principalement au sein de l'Occident.

Classification analytique

Les États-Unis poursuivent un plan qui sert avant tout les intérêts américains : limitation des coûts, arrêt des dommages géopolitiques, priorisation en année électorale.

L'UE lutte pour donner l'impression d'être capable d'agir, mais reste structurellement dans l'ombre de Washington.

L'Ukraine exploite tactiquement les conflits au sein de l'Occident et évite de s'engager clairement tant que l'on ne sait pas quel projet l'emportera.

Le problème central demeure :

Il n'y a pas « l'Occident », mais une communauté d'intérêts informelle dont les membres poursuivent des objectifs stratégiques de plus en plus divergents. Les plans de paix parallèles rendent ces différences visibles, plus clairement que n'importe quelle déclaration émise lors d'un sommet.

Conclusion :

Il ne s'agit pas d'une avancée diplomatique, mais d'une lutte de pouvoir entre Washington et Bruxelles. La question de savoir si l'un des deux projets servira un jour de base à de véritables négociations ne se décidera pas dans les salles de conférence européennes...

Telegram: #geopolitik@global_affairs_byelena

17:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, ukraine, affaires européennes, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alchimie orientale

Alchimie orientale

par Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/alchimie-orientali/

Comprendre la Chine, comprendre le Japon ou Taiwan est, pour nous, Occidentaux, une tâche extrêmement ardue.

Car leurs politiques échappent à nos critères habituels. Elles deviennent floues, difficiles à déchiffrer.

Bien sûr, nous lisons ce qu’ils écrivent. Nous écoutons ce qu’ils disent. Et pourtant, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons une conception/représentation différente du temps.

Même avec les Japonais et les Taiwanais, qui ont pourtant subi des décennies de domination américaine. Qui les ont imprégnés de notre modernité.

Mais cela n’est qu’une couche extérieure. Une apparence, qui peut tomber à tout moment.

Le Japon a été, depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, en fait, une colonie américaine. Contrôlé de toutes les manières. Contraint d’être différent de ce qu’il est, par l'histoire et la culture.

Et cela semblait l’avoir dompté, anesthésié. Malgré des révoltes et des protestations solitaires. Comme le seppuku de Mishima.

Cela semblait…

Mais maintenant, Washington, pour des raisons spécifiques dictées par leur volonté d'endiguer l’expansion chinoise, a accordé, ou plutôt été obligé d’accorder, à nouveau au Japon la possibilité de se réarmer. Autrement dit, de ne plus être une puissance économique géante tout en demeurant un lilliputien sur le plan de la puissance militaire.

Et, immédiatement, Tokyo a recommencé à faire de la politique. De manière décidément autonome. En déclarant, par la voix de son Premier ministre, qu’il n’a pas l’intention de rompre ses relations commerciales avec Pékin. Au contraire, il souhaite les renforcer. Parce que cela sert l’intérêt national du Japon.

Taïwan vit encore dans une dimension suspendue. Les États-Unis cherchent, de toutes leurs forces, à favoriser ceux qui voudraient faire des Taiwanais un peuple distinct, et éloigné, de la Chine.

Une ingénierie ethnique et sociale qui n'est guère facile. Parce qu’au-delà de ces jeunes faucons taïwanais, nourris par les États-Unis, il y a de nombreux liens profonds entre la grande île et la Chine continentale. Au point que le Kuomintang, héritier du nationalisme chinois, revendique toujours le lien avec le continent. Et continue à se battre pour le maintenir en vie.

Paradoxe, l’ennemi historique du Parti communiste chinois est aujourd’hui l'allié potentiel de Pékin. Qui, en toutes occasions, revendique la réunification définitive avec Taïwan. Mais sans hâte, toutefois. Avec toute la sérénité orientale.

Oui… Pékin. Le géant économique, industriel, qui représente la véritable obsession de toutes les administrations américaines. Qui le voient comme l’ennemi. Et pourtant, elles ne peuvent s’en passer, tant les intérêts entre les deux puissances sont étroitement liés et imbriqués.

Les maîtres de la Cité Interdite sont convaincus qu’un affrontement frontal avec les Américains est inévitable. Mais ils n’ont aucune hâte. Au contraire, ils laissent le temps s’écouler paisiblement, en veillant attentivement à leurs propres affaires. Et en élargissant progressivement leur champ d’action et d’influence.

L’Asie, le Moyen-Orient, de vastes zones de l’Afrique. Et, non en dernier lieu, les grandes routes commerciales entre la Chine et l’Europe. La Route de la Soie 2.0, et le Noble Collier de Perles, ou la Route maritime de la Soie. De la Chine à la Méditerranée, en passant par l’océan Indien et Suez.

Ils n’ont pas hâte. Xi Jinping sourit sournoisement. Et ainsi tout son groupe dirigeant. Les nouveaux mandarins de la Cité Interdite.

Ils comptent sur le temps, qui travaille pour eux.

L’urgence névrotique des Occidentaux ne les touche pas.

Au contraire, cela leur profite.

16:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, extrême-orient, chine, japon, taiwan, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Comment les États-Unis drainent la richesse de l’Europe

Comment les États-Unis drainent la richesse de l’Europe

par Enrico Grazzini

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31721-enri...

Trump ment : l’Europe n’aspire pas aux ressources de l’Amérique. C’est en fait le contraire. Les données sur la balance des paiements le prouvent.

Le président américain Trump affirme que l’Europe pompe de l’argent à l’Amérique et que les relations économiques entre les États-Unis et l’Europe sont fortement déséquilibrées au détriment des États-Unis, mais cela est faux. La balance commerciale entre l’Europe et les États-Unis est déficitaire pour l’Amérique, mais les comptes courants — qui comprennent la balance commerciale (échanges de biens et de services), le solde des revenus (du capital et du travail) et les transferts unilatéraux — sont équilibrés, et sur le plan financier, les États-Unis aspirent du capital en provenance de l’Europe. Il faut souligner que, lorsqu’on parle de flux internationaux de fonds, ce qui compte réellement n’est pas la balance commerciale de biens et services, mais le solde global des comptes courants, qui, lui, est équilibré.

Les États-Unis ont un fort déficit commercial avec la Chine, d’environ 295 milliards de dollars (données 2024). Le déficit commercial (biens et services) avec l’Europe est beaucoup plus faible, de 57 milliards d’euros. Selon la BCE, en 2024, les pays de la zone euro ont enregistré un excédent commercial de biens par rapport aux États-Unis de 213 milliards d’euros. Par ailleurs, les pays de la zone euro affichent un déficit dans les échanges de services (services numériques, divertissement, services financiers et de conseil, etc.), presque aussi important: dans ce cas, les États-Unis ont un excédent de 156 milliards, toujours en 2024. Les États-Unis enregistrent aussi un fort excédent de 52 milliards dans les transferts de revenus, grâce aux intérêts et dividendes perçus sur les capitaux investis en Europe.

Au final, en prenant en compte les autres postes d’échange, il apparaît qu’en 2024, l’excédent de la balance des comptes courants de la zone euro vis-à-vis des États-Unis n’est que de 3 milliards d’euros, après avoir été en déficit de 30 milliards en 2023 (0,2 % du PIB européen) : en 2023, ce sont donc les États-Unis qui étaient en fort excédent. Dans l’ensemble, les échanges entre l’Europe et les États-Unis sont donc équilibrés et ne peuvent susciter aucune inquiétude pour les Américains, malgré les fausses lamentations de Trump. Le problème, c’est qu’il est prévu que ces échanges deviendront rapidement déséquilibrés, cette fois en faveur de l’Amérique.

En effet, le surplus européen sur les marchandises augmente, mais lentement : il a augmenté de 68 % par rapport aux 127 milliards d’euros de surplus en 2015. Le surplus américain sur les services augmente lui beaucoup plus rapidement : le surplus américain de 156 milliards en 2024 a été multiplié par près de 7,5 par rapport aux 21 milliards de 2015. La BCE souligne qu’à partir de 2019, à l’exception de 2024, les comptes courants de l’UE sont déficitaires vis-à-vis des États-Unis « en raison des activités des multinationales américaines dans la zone euro ». C’est-à-dire que des sociétés comme Amazon, Apple, Microsoft, Netflix et Google, ainsi que des banques et sociétés financières comme JP Morgan et BlackRock, ont accru leur surplus américain grâce à l’écoulement de leurs profits vers les États-Unis.

D’après ces données, il en ressort que, si aucune évolution significative ne se produit par rapport aux tendances actuelles, la balance entre l’Europe et les États-Unis — tant pour les échanges commerciaux que pour les comptes courants — deviendra bientôt déficitaire pour le vieux continent. Ainsi, les États-Unis continueront à extraire encore plus de ressources de l’Europe.

14:42 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, états-unis, balance commerciale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La philosophie de la modernité et sa réfraction en Russie

La philosophie de la modernité et sa réfraction en Russie

Le présent texte est un essai écrit pour l’un des cours de Daria Platonova Douguina à la Faculté de philosophie de l’Université d’État de Moscou.

par Alexandre Douguine

La philosophie occidentale est arrivée en Russie de manière plutôt étrange. Il n’y avait ni logique ni succession cohérente. Nous avons pris certaines choses de l’Occident, souvent par coïncidence, comme ce qui était populaire là-bas, tout en négligeant d’autres éléments plus importants. D’où l’étrangeté du dialogue philosophique russo-occidental. Par moments, ces fragments ont été réconciliés de manière absolument exotique. La logique a été détournée pour devenir morale, et la philosophie rationnelle sèche a inspiré des écrivains et des poètes à tirer des conclusions et des images complètement inattendues.

Malgré le fait que les penseurs et écrivains russes ont parfois interprété la philosophie occidentale de manière totalement arbitraire, voire déformée, ils ont saisi certains aspects de cette philosophie avec une profondeur telle qu’il en est même venu à l’Occident l’idée que les Russes avaient découvert quelque chose de nouveau et d’inattendu, qui leur avait échappé.

Dans l’ensemble, la corrélation entre la pensée européenne occidentale et sa lecture en Russie aux XVIIIe-XIXe siècles est un sujet à part entière. En partant de la nature chaotique de cette réception, on peut établir de nombreux parallèles et comparer à la fois des sources d’influence évidentes et moins apparentes.

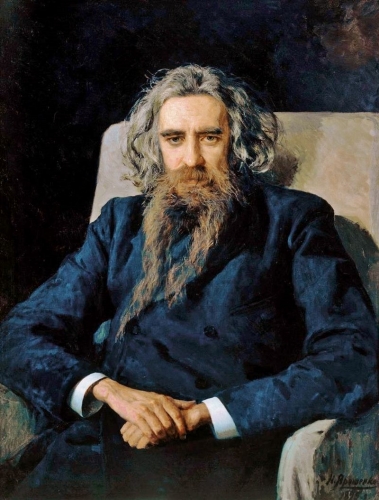

Pourtant, les auteurs russes les plus profonds et les plus originaux ont compris ce qui est avant tout dans la culture occidentale de la modernité. Vladimir Soloviev (illustration) qualifiait cela d’atomisation de la culture, de désintégration individualiste en fragments, et il voyait dans cela le destin de la modernité européenne. Dès le début de son article programmatique « Trois forces », Soloviev parlait d’une culture d’unité forcée qu’il identifiait à l’Est, et d’une seconde force opposée, celle de l’Occident moderne. Soloviev écrivait à propos de la force culturelle occidentale :

"Elle cherche à briser le bastion de l’unité morte, à donner partout la liberté aux formes de vie individuelles, à la liberté de l’individu et de son activité ; sous son influence, les éléments individuels de l’humanité deviennent les points de départ de la vie, agissent exclusivement pour eux-mêmes et à partir d’eux-mêmes, et le commun perd la signification de l’être réel et essentiel, et se transforme en quelque chose d’abstrait, de vide, en une loi formelle, et est finalement complètement dépourvu de sens. L’égoïsme universel et l’anarchie, une multitude d’unités individuelles sans lien intérieur — c’est l’expression extrême de cette force. Si elle devait prendre, seule, le contrôle, alors l’humanité se désintégrerait en composants, la connexion de la vie serait déchirée, et l’histoire finirait dans une guerre de tous contre tous avec l’autodestruction de l’humanité" (1).

En effet, la civilisation européenne de la modernité a conduit à cet « égoïsme universel et cette anarchie » ainsi qu’à une « multitude d’individus sans aucun lien intérieur ». Malgré le fait que tout ait commencé avec un rationalisme totalement unificateur et universaliste — Descartes et encore plus Leibniz et ses disciples — l’Occident s’est dirigé vers la désintégration progressive et la décomposition de la société en atomes. Les Russes ont perçu ce processus dans toute son ampleur et ont posé la question: qui empêchera cela de se développer jusqu’à la dislocation de l’être humain en tant que tel ? Après tout, la force déchaînée de la civilisation dépasse les capacités de l’individu. Cela signifie qu’à partir de la monade universelle et de sa téléologie, nous arrivons non seulement à l’individu, mais à des phases encore plus avancées dans la fragmentation de l’être humain en parties individuelles.

Ces réflexions m’ont conduit à comparer deux figures totalement hétérogènes : le philosophe allemand précis et pédant Christian Wolff, disciple de Leibniz, et le génie de l’écrivain russe Nikolai Gogol.

Note:

(1) V. Solov’ev, “Tri sily” (1877) [ https://www.vehi.net/soloviev/trisily.html ].

Buy Eschatological Optimism now: https://pravpublishing.com/product/eschatological-optimism/

Follow the Prav Publishing on Telegram: https://t.me/PRAVPublishing

13:02 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle droite, nouvelle droite russe, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sacrifier ses enfants pour la guerre

Sacrifier ses enfants pour la guerre

Nicolas Maxime

Source: https://www.facebook.com/nico.naf.735

Après le Covid, ses injonctions morales, ses états d’exception comme le confinement ou les couvre-feu, son pass sanitaire, voilà que depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on nous parle d’une menace pour notre sécurité comme si une confrontation avec Moscou était inévitable. Désormais, un chef d’état-major évoque à mots à peine couverts l’idée qu’il faudrait « accepter de perdre nos enfants ». On nage en plein délire. Le pays serait sommé d’intégrer psychiquement la perspective d’un sacrifice générationnel pour se préparer à une guerre contre un ennemi imaginaire. Car enfin, la Russie n'a ni les moyens matériels, ni les capacités humaines d’ouvrir un front contre l’Europe, et encore moins contre la France — surtout après la guerre menée en Ukraine.

Ce qui choque n’est pas seulement la phrase — déjà scandaleuse en soi — mais le climat intellectuel qui l’autorise. Un syncrétisme idéologique délirant se met en place par un mélange incohérent de discours guerrier, de storytelling sacrificiel, de rhétorique de crise permanente, qui finit par brouiller totalement les frontières entre ce qui relève de la propagande, du tragique ou de l’absurde. On nous explique qu’il faut être « prêts » — prêts à quoi ? — comme si la société civile devait se convertir à une théologie militaire.

Si ce type de discours passe désormais sans provoquer l’effondrement moral qu’il devrait entraîner, c'est parce que la société usée par des années de chocs (sanitaires, économiques, climatiques, géopolitiques), tolère désormais l’idée d’un horizon où l’on pourrait « sacrifier les enfants ». Comme l’avait montré René Girard, les sociétés en crise cherchent toujours un sacrifice pour conjurer leur propre impuissance — et voilà que nos élites semblent redécouvrir ce réflexe archaïque en le projetant sur la jeunesse elle-même.

Faute de récit collectif positif, l’Occident en phase terminale ne peut plus mobiliser qu’un discours anxiogène en agitant le sacrifice à venir d’une génération. Lorsque les sociétés ne savent plus quoi construire, elles s’occupent à prévenir ce qu’elles croient devoir détruire.

12:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, france, europe, affaires européennes, bellicisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook