dimanche, 11 mai 2025

Trump et le nouvel ordre mondial. Le retour de la doctrine Monroe

Trump et le nouvel ordre mondial. Le retour de la doctrine Monroe

Erik Norling

Source: https://posmodernia.com/trump-y-el-nuevo-orden-mundial-la...

Depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, les médias occidentaux ne cessent de rappeler que ce qu'ils appellent pompeusement un Nouvel Ordre Mondial est en train de s'imposer. Une cataracte médiatique qui s'est accentuée depuis la conférence de presse déformée et manipulée de Zelensky à la Maison Blanche et l'obsession à vouloir, notamment en Europe, nous le présenter comme un personnage qui serait une sorte de nouveau leader autoritaire prêt à faire alliance avec Poutine, à abandonner l'alliance traditionnelle atlantiste avec l'Europe, tout en s'imposant sur la scène internationale par la force, qu'elle soit économique ou militaire. Ajouté à une sorte d'excentricité propre à un pique-assiette égocentrique, qu'y a-t-il de vrai là-dedans ?

Cependant, pour ceux qui connaissent l'histoire et la politique étrangère des États-Unis, nombre de ces affirmations gratuites doivent être remises en question. Ce n'est pas la première fois que le chef de ce qui est aujourd'hui la première puissance mondiale opte pour une politique plus axée sur la politique intérieure (America First), au détriment d'un déploiement international de sa puissance économique et militaire. Il faut rappeler que dans les deux guerres mondiales, ils sont intervenus tardivement, uniquement lorsqu'ils ne pouvaient pas rester à l'écart, malgré une opinion publique américaine largement isolationniste (dans la première en 1917, et dans la seconde après Pearl Harbor en décembre 1941). Ce qui est certain, c'est qu'après ces deux conflagrations, Washington a profité de la faiblesse des autres puissances occidentales pour étendre son influence dans le monde, faisant du 20ème siècle le siècle américain. Une ère où le mode de vie américain, la démocratie libérale et le capitalisme mondial semblaient prévaloir. Cela s'est matérialisé surtout après la défaite des puissances de l'Axe et la longue guerre froide contre l'Union soviétique (et plus tard contre la Chine communiste), qui a duré plus de quatre décennies.

L'émergence d'un monde multipolaire après la chute du mur de Berlin, saluée par certains essayistes tel Fukuyama comme le triomphe définitif de l'Empire atlantique, n'a été qu'un mirage de courte durée. La Chine est devenue un acteur capitaliste international (curieux paradoxe pour un État qui se définit comme communiste); la Russie a refusé de rester en retrait, se lançant dans une expansion militaire pour contrôler ses frontières et osant même débarquer en Afrique (les pays du Sahel en sont la preuve); les économies des pays dits en développement ont connu une croissance exponentielle, de même que leurs populations (les BRICS avec l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud). L'émergence de l'islamisme, nouveau facteur géopolitique, a remplacé le communisme comme axe du mal, corroborant les thèses conservatrices de Samuel P. Huntington dans son essai Le choc des civilisations, judicieusement sous-titré La reconfiguration de l'ordre mondial [1]. Dans ce scénario inaugurant le 21ème siècle, après les échecs du Vietnam d'abord, puis de l'Irak et de l'Afghanistan, les États-Unis ont entamé leur repli sur leur zone d'influence traditionnelle: les Amériques. L'arrivée au pouvoir de Trump pour la deuxième fois en 2025 ne doit être considérée que comme la prochaine étape de ce qui a commencé avec Obama, mais avec plus de vigueur.

La doctrine Monroe 2.0.

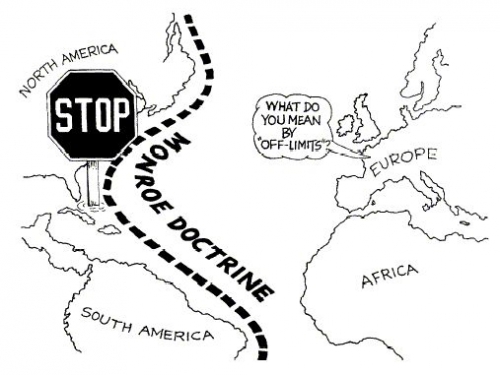

Les déclarations publiques et les décisions prises au cours des premières semaines de son mandat ont révélé ce que Trump avait déjà dans son programme Make America Great Again. Conscient de la nécessité pour l'équipe du nouveau président de réorienter sa politique étrangère - car il serait naïf, comme le font les médias d'information, de penser que tout dépend de la volonté d'une seule personne - tout indiquait que le pendule revenait vers le continent américain. Les analystes critiques ont immédiatement parlé d'un retour à la très décriée doctrine Monroe [2].

Formulée par le cinquième président James Monroe (en fonction de 1817 à 1825) dans un discours au Congrès en décembre 1823, elle a marqué le point de départ de la politique étrangère des États-Unis, alors puissance régionale. Elle vise à maintenir les puissances européennes en dehors de l'hémisphère occidental (qu'ils baptisent "continent américain", expression aujourd'hui remise au goût du jour) et à permettre au nouveau pays d'étendre son territoire aux dépens de ses voisins [3]. L'Amérique aux Américains était le slogan utilisé pour intervenir dans la région lorsque les intérêts américains étaient menacés ou qu'on ne leur permettait pas d'incorporer de nouvelles terres (avec la Russie, l'Espagne et la France, puis aux dépens du Mexique, surtout avec des campagnes militaires).

La dernière, l'occupation manu militari de Cuba et de Porto Rico en 1898. Si elle suscite d'abord la sympathie de l'Amérique espagnole en s'opposant à l'influence européenne, elle se transforme rapidement en un sentiment anti-américain croissant [4].

Le 20ème siècle commence également par une longue série d'aventures guerrières yankees (Cuba, Honduras, Panama, 1898-1909 ; Haïti, 1915-1935 ; République dominicaine, 1916-1924 ; Nicaragua, 1912-1933 ; Mexique 1910-1919). Après cette période, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, la politique d'intervention au-delà des frontières s'est étendue au monde entier. Dès lors, à quelques exceptions près, l'influence en Amérique latine s'est faite par le biais des élites locales, de l'influence de la CIA et de l'armée, toujours avec l'excuse d'éviter l'infiltration communiste [5].

Une relation qui s'est rompue au début du 21ème siècle, avec l'attention portée par le président Bush à la menace islamiste, et qui a conduit en Amérique latine à une montée de l'indigénisme aux côtés de mouvements post-soviétiques, auparavant dépendants de Moscou, qui se sont déclarés anti-impérialistes et ont pris le pouvoir (Nicaragua, Vénézuéla, Bolivie, etc.). Il en résulte un déclin de l'influence américaine, désormais remplacée par des puissances émergentes telles que la Russie, l'Iran et la Chine. Cuba persiste dans sa résistance face à des États-Unis de plus en plus affaiblis.

Trump a lancé ses premières proclamations à cet égard, en faisant allusion au fait que le Canada devrait devenir le 51ème État américain, que le Groenland serait acheté aux Danois, que le golfe du Mexique serait rebaptisé « Gulf of America » et qu'il reprendrait le contrôle du canal de Panama. Il a précisé qu'il ne permettrait pas l'ingérence d'autres puissances (allusion ouverte à la Chine et à la Russie) et qu'il protégerait l'hégémonie américaine contre tout ennemi extérieur susceptible de mettre en péril son statut économique (euphémisme « sécurité nationale », expression qui nous ramène à l'ère Kennedy), allant même jusqu'à rompre l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale.

Beaucoup ont interprété cela comme une nouvelle version de la doctrine Monroe. En réalité, cette analyse n'est pas tout à fait correcte. Il faut plutôt y voir une révision de la politique définie par le président Theodore Roosevelt (1901-1909), qui a considérablement régénéré la traditionnelle doctrine Monroe, avec laquelle Trump présente même des similitudes personnelles et sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Pour atteindre leurs objectifs, les nouveaux faucons de la Maison Blanche ont estimé que les Etats-Unis devaient d'abord résoudre le délicat scénario mondial, afin de pouvoir avoir les coudées franches sur « leur » continent américain [6].

Une nouvelle géopolitique

En conséquence, et sans surprise, le nouveau dirigeant de Washington a fait de la résolution (au moins temporaire) du problème du Moyen-Orient l'un des principaux objectifs de ses premiers mois de mandat. Protéger Israël tout en mettant un terme à un conflit qui ne cesse de s'envenimer depuis l'attentat du Hamas en octobre 2023. Si cela nécessite un rapprochement avec l'Iran, il le fera, lui permettant de devenir une puissance régionale sans menacer l'allié de Tel-Aviv. Dans le même temps, elle imposerait un armistice entre la Russie et l'Ukraine, quitte à aller à l'encontre des intérêts européens et à susciter un anti-américanisme croissant dans l'opinion publique du Vieux Continent. On ne sait pas encore quelle sera la réponse de la Russie, car il s'agit d'accepter un retrait d'Afrique et du Venezuela, tout en reconnaissant le statu quo aux frontières de l'Europe de l'Est. Cela ajouterait au malaise de l'Europe qui, jusqu'alors, vivait paisiblement sous le parapluie protecteur américain.

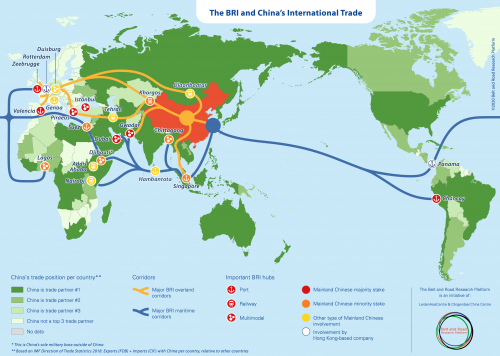

Le troisième pilier de ce projet complexe sera la Chine, qui sera plus difficile à briser car il s'agit d'une guerre commerciale, avec un colosse asiatique qui ne veut pas revenir à ses limites du 20ème siècle. Pékin a passé des années à investir dans des mines, des ports, des infrastructures essentielles, dans tous les pays en développement en dehors de l'Asie. Sur son propre continent, elle a connu des difficultés en raison de l'antipathie traditionnelle des pays voisins (Corée, Taïwan, Japon, Viêt Nam et Philippines), raison pour laquelle elle s'est tournée vers l'Afrique et l'Amérique latine. C'est précisément là que le voisin du Nord tente de les repousser en premier. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, l'a clairement indiqué dans un article de l'influent Wall Street Journal, assurant que la priorité de l'administration Trump serait de mettre fin à cette influence :

"Le Salvador, le Guatemala, le Costa Rica, le Panama et la République dominicaine (les pays que je visiterai lors de ce voyage) ont énormément à gagner d'une plus grande coopération avec les États-Unis.

Ces nations ont été négligées par les administrations précédentes, qui ont donné la priorité à l'international plutôt qu'au local et ont poursuivi des politiques qui ont accéléré le développement économique de la Chine, souvent au détriment de nos voisins. Nous pouvons inverser cette tendance".

Trump l'avait déjà prévenu, ce qui n'est pas surprenant puisque dans son Projet 2025, il a carrément anticipé une confrontation ouverte avec la puissance asiatique, lorsqu'en janvier 2025 il a accusé Pékin d'essayer de transformer les Caraïbes en un « lac chinois » à travers le canal de Panama, qu'il a d'ailleurs expressément inclus dans son discours d'investiture. Qu'il le reprendrait, même par la force si nécessaire. Une véritable déclaration d'intention qui anticipe que, dans les années à venir, nous assisterons à un affrontement entre la puissance asiatique et les Etats-Unis, que plusieurs spécialistes ont déjà prophétisé, anticipant une victoire américaine [8]. Peut-être un peu trop à la légère.

En attendant, une alliance russo-américaine n'est pas impossible, avec un Moscou qui a historiquement montré de nombreux signes d'incompréhension avec son voisin asiatique (n'oublions pas que le seul conflit chaud de l'URSS dans l'après-guerre a été celui avec la Chine communiste en 1969, qui a fait des centaines de victimes). Les anciennes aspirations irrédentistes de la Chine sont dirigées vers le nord, vers la Sibérie russe occupée par les tsars dans leur expansion vers le Pacifique aux 18ème et 19ème siècles. Les déclarations des dirigeants chinois ont été réitérées à cet égard depuis l'époque de Mao. Pour ce faire, la Russie aura besoin du soutien de l'Europe, qui dépend également des exportations vers le colosse chinois. L'avenir de l'alliance des BRICS, tant vantée, a déjà été mis à mal. L'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud n'hésiteront pas à collaborer avec les États-Unis.

En conclusion, beaucoup d'inconnues et de fronts restent ouverts. En ce qui concerne les Hispaniques, il reste à voir dans quelle mesure les États-Unis réagiront avec force pour regagner de l'influence en Amérique latine. De même que le rôle que l'Europe et surtout l'Espagne peuvent jouer dans ce processus. Il est temps de choisir son camp.

Notes:

[1] En espagnol, par Paidós. Barcelone, 2001.

[2] The Washington Post, 28.2.2025. En Espagne, El País, 5.1.2025, et La Vanguardia, 9.1.2025.

[3] Excellente étude de Jay SEXTON, The Monroe Doctrine : Empire and Nation in Nineteenth Century America. Hill et Wang. New York, 2012.

[4] Pour comprendre ce phénomène au niveau mondial, voir. FRIEDMAN, M.P. : Repenser l'antiaméricanisme. L'histoire d'un concept exceptionnel dans les relations internationales américaines. Machado Grupo Editores. Madrid, 2015.

[5] Les rapports de la CIA de l'époque, aujourd'hui déclassifiés, sont illustratifs. L'un d'entre eux est le fameux « United States Objectives and Courses of Action with respect of Latin America : Staff study », daté du 4 mars 1953. Cité dans FRIEDMAN, M.P. : Rethinking Anti-Americanism. Op.cit. p. 198.

[6] Kiron SKINNER, « Department of State », in Mandate for Leadership, un gros volume publié par l'ultra-conservatrice Heritage Foundation en 2023 avec le programme de gouvernement Project 2025 pour quand Trump serait élu. Disponible sur les réseaux. Afro-américaine, elle était directrice de la planification au département d'État lors de son premier mandat, après avoir fait partie de l'administration Bush.

[7] Wall Street Journal, 30.1.2025, « An Americas First Foreign Policy ».

[8] Wall Street Journal, 05.3.2025, « China is secretly worried Trump will win on trade ».

15:28 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, doctrine de monroe, histoire, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Barrès et l'arbre de Taine, entre contemplation et action

Barrès et l'arbre de Taine, entre contemplation et action

Claude Bourrinet

Un roman à thèse

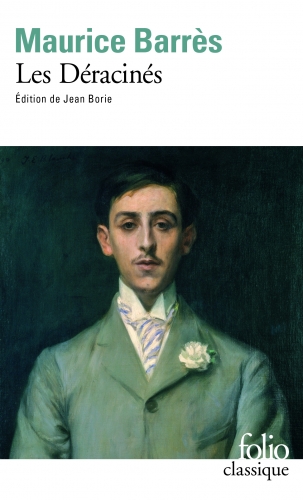

Quand Barrès publie Les Déracinés, roman à forte teneur naturaliste, dont la dimension satirique rappelle aussi le Balzac des Illusions perdues, ou, plus proche de lui, le Bel-Ami de Maupassant, paru en 1885, il le conçoit comme un coup de semonce, la sonnerie alerte du tocsin. Premier tome d’une trilogie qu’il groupera sous le titre, qui vaut programme, de Roman de l’énergie nationale, ce récit de la « montée » à Paris de jeunes bacheliers lorrains encouragés par leur professeur de philosophie, M. Bouteiller, illustre jusqu’à ses ultimes conséquences, sordides et démoralisantes, l’état de « décérébration » et de « dissociation » d’une France qui a rompu ses liens charnels avec la terre des ancêtres.

Bouteiller est de ces intellectuels dont Nietzsche parle dans ses Considérations inactuelles. Kantien incantatoire et sermonnant, il symbolise l’homme moderne (dont Kant est le suprême instituteur), cette « araignée au nœud du filet universel », qui détisse (zerspinnt), déchiquète (zerspillert), effiloche (zerfassert), et vaporise le corps social.

Le thème de la Décadence se déploie ainsi, impérieux, en arrière-plan des vicissitudes de personnages symbolisant toutes les hypothèses de vie – ou de survie – de cette fin de siècle fuligineuse, balayant un large spectre social et psychologique, du politicien corrompu, à la prostituée occasionnelle, ou à l’assassin. Comme dans tout roman réaliste, des spécimens humains plongés dans un certain bain précipitent leur destin, le vice, la mort ou, pour les plus favorisés par le sort social, la collusion avec le régime en place. La fin mêle, par une coïncidence temporelle significative, un meurtre sordide dans les fossés de Billancourt, à l’apothéose de Victor Hugo, « la plus haute magistrature nationale », « cadavre héroïque », gisant forcément sublime du Parthénon, et, partant, l’idole des Hussards noirs pour au moins un siècle.

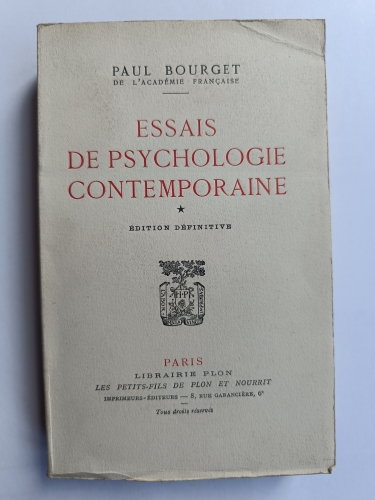

Bourget avait mis peu d’années auparavant la « décadence » à la mode, dont il avait fait la théorie : « […] l’étude de l’histoire et l’expérience de la vie nous apprennent qu’il y a une action réciproque de la société sur l’individu et qu’en isolant notre énergie nous nous privons du bienfait de cette action ». La décadence résulte de la valorisation de l’intérêt individuel aux dépens de l’intérêt collectif. Phénomène de dégénérescence, il s’agit d’une loi aussi bien naturelle qu’humaine.

Dès lors, le rôle du romancier est celui du botaniste « qui observ[e] sept à huit plantes transplantées et leurs efforts pour reprendre racine ». La narration alterne en effet entre récit proprement dit, diégésis, comme disent les savants, et commentaire, ou plutôt analyse. Roman inspiré de la vie réelle de l’auteur, Les Déracinés est une expérimentation, un laboratoire, et tient aussi de l’essai.

L’Axis mundi

L’épisode central du roman est la rencontre de Rœmerspacher, jeune Lorrain solide, étudiant en médecine et en histoire, et de son « père spirituel », Hippolyte Taine, dont il vient d’analyser l’œuvre dans un article profond. Au fil de la conversation, leurs pas les mènent aux Invalides, devant un platane, un « arbre assez vigoureux », « bel être luisant de pluie, inondé de lumière ». Ce monument de la nature est le but habituel des promenades parisiennes de l’auteur des Origines de la France contemporaine. Sa localisation concrète : « exactement celui qui se trouve dans la pelouse à la hauteur du trentième barreau de la grille compté depuis l’esplanade », jure avec l’abstraction universaliste d’un kantisme, qui a certes avec lui la raison, mais pas de corps, donc pas de lieu. Cette précision scrupuleuse a la valeur d’un théorème : n’existe que ce qui occupe un espace circonscrit.

D’ailleurs, certains détails : « grain serré de son tronc », « nœuds vigoureux », évoquent pour Taine des endroits du monde dont la symbolique est attachée à un style de vie : « les roches pyrénéennes », donc la montagne, les situations élevées, d’où l’on a une vaste vue du monde ; « les chênes d’Italie », l’Italie étant, selon Stendhal, un fragment de ciel bleu chu sur la terre, pays des citrons d’or et du bonheur ; de surcroît, puisque l’on se trouve, en imagination, dans la patrie de l’art, cette école de la Renaissance qui incarne le plus la volupté d’exister, la variété chromatique de la beauté, c’est-à-dire « les peintres vénitiens ». Tout permet de suggérer que « cet arbre est l’image expressive d’une belle existence. »

Aux antipodes de cette exaltation vitale, La Nausée, de Sartre offre une vision mélancolique de l’Arbre – bien qu’il soit aussi question, pour lui, d’« exister ». En 1938, celui qui n’est pas encore l’existentialiste que l’on connaît, réplique aussi bien à Barrès qu’à Taine. Il se trouve devant un marronnier (qui paraît bien être un érable). « Assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse, entièrement brute et qui [lui] fai[]t peur », il éprouve une sensation qui est en-deçà du langage, le plongeant dans un maelström de déréliction : « Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface ». Et, paradoxalement, il ajoute : « J'étais. » Tout se dissout : « La racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s'était évanoui : la diversité des choses, leur individualité n'était qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre - nues, d'une effrayante et obscène nudité. [...] » « Tout est gratuit, ce jardin, cette ville et moi-même. Quand il arrive qu'on s'en rende compte, ça vous tourne le coeur et tout se met à flotter. »

Sartre, pour Julien Gracq, est l’un des chefs de file de ce qu’il appelle la « littérature du Non », le Non à la vie, comme il y a une littérature qui parie sur le monde, sur ses merveilles, ses surprises, ses bonheurs, ses plaisirs, une littérature du Oui. Le marronnier du jardin public s’oppose au platane de l’esplanade des Invalides, comme le nihilisme au vitalisme, ainsi que le trou noir avalant tout, ouvrant sa gueule de néant au milieu de la sarabande scintillante des galaxies.

Une autre réaction, défi que releva Maurras, en 1903, dans la Gazette de France, fut celle d’André Gide qui, dans un recueil d’articles paru au Mercure de France peu de temps avant sous le titre « Prétextes », s’en prenait avec véhémence aux Déracinés ainsi qu’à l’auteur de l’Enquête sur la monarchie. Ce débat virulent est connu sous le nom de Querelle du peuplier.

Maurras, avait côtoyé Barrès en collaborant à La Cocarde, en 1894, et, bien que le premier fût royaliste, tandis que le second persistât dans son républicanisme, ils menaient le même combat pour le « sursaut national ».

Maurras avait posé la question : « A quel moment un peuplier, si haut qu'il s'élève, peut être contraint au déracinement ? » Gide avait fait remarquer bizarrement que le déracinement était au contraire utile à la bonne croissance du peuplier (bien que replanter un peuplier adulte fût peu recommandé, ces essences d’arbres ayant un système racinaire étendu et profond, et les racines risquant d’être endommagée. En outre - et cette conséquence convient très bien aux conclusions de Barrès-, la transplantation peut occasionner un traumatisme violent, et la mort de l’arbre. Gide ajoutait, avec plus de réalisme : « Né à Paris d'un père Uzétien et d'une mère Normande, où voulez-vous, Monsieur Barrès, que je m’enracine ? »

Arbre de Vie

Revenons à Taine. Dans la présentation qu’il fait de son totem vivant, il reprend implicitement des catégories aristotéliciennes. Le platane est de ces êtres dont la « force créatrice » tire la graine vers la lumière du jour. Sa perfection provient de la puissance devenue « acte », qu’il ait été « accomplissement » (energia), ou réalisation (entelechia). Être en « acte », c’est exister. Il est, à ce titre, modèle pour l’homme. En effet, « lui-même il est sa loi, et il l’épanouit…guide pour penser ! »

Lors du retour, Rœmerspacher « remarqu[e] la forte cheville du vieillard, puis observ[e) son mollet assez développé ; il pens[e] qu’il devait être de constitution vigoureuse, d’une solide race des Ardennes, affaibli seulement par le travail, et, pour la première fois, il lui vint à l’esprit de considérer M. Taine comme un animal ».

Le terme « animal » n’est pas péjoratif. D’une part, il s’oppose à la désincarnation kantienne, par la masse d’énergie vitale qu’il enferme. D’autre part, il connote la réalité du lieu que suppose la présence charnelle dans le monde. On rencontre là, bien entendu, le leitmotiv barrésien de la terre, celle des ancêtres, les Ardennes, pour Taine, la Lorraine, pour Barrès. L’homme enté sur son sol natal est similaire à un animal, qui renouvelle sa force vitale au contact du biotope dont il est originaire, et dont il tire toute sa richesse.

Et, comme un animal, l’homme enraciné est au service de l’espèce, du groupe, de la « nation » (au sens que ce vocable prenait au moyen-âge, mais aussi selon une acception moderne, Barrès étant aussi « régionaliste » que nationaliste). Chaque individu n’étant qu’une « feuille » frissonnante, « il serait agréable et noble, d’une noblesse et d’un agrément divins, que les feuilles comprissent leur dépendance du platane et comment sa destinée favorise et limite, produit et englobe leurs destinées particulières ».

Ainsi, comme dans le kantisme, l’individu doit se transcender, mais, contrairement à lui, ce ne sera pas en faveur d’idées universelles, mais plutôt d’une collectivité dont la légitimité tient du temps, de la longue mémoire, et du lieu où sont enterrés ses morts.

Arbre de la connaissance

Toutefois, Maurice Rœmerspacher et son ami, François Sturel, tentant nerveusement de tirer une leçon de cette rencontre, en arrivent-ils à un constat, qui les déconcerte. Taine, géant de la pensée, champion de l’étude austère, qui tient du bénédictin et du rat de bibliothèque, interprète autrement qu’eux le symbole de l’arbre vigoureux. Il présente un « tableau de la vie tout spinoziste ». Certes, la règle du devoir, selon l’Éthique, est claire : « Plus quelqu’un s’efforce pour conserver son être, plus il a de vertu; plus une chose agit, plus elle est parfaite... ». Mais toute la question vient de la définition de l’« agir ».

Le platane, selon l’interprétation qu’on lui accorde si on le considère comme mythème, peut symboliser tout aussi bien l’arbre de la connaissance, que celui de la vie. On sait que les deux arbres coexistent, dans l’Eden. Et si l’on partage l’avis des deux jeunes hommes, qui voient dans Taine un spinoziste, il faut supposer que pour le savant, il s’agit bien du premier.

Rappelons quelle est la fin de l’existence, pour Spinoza. Tout être, quel qu’il soit, n’éprouve de bonheur qu’en accédant à la perfection. Celle-ci consiste dans la conservation de soi suivant sa puissance et sa nature (essence). Plus nous agissons suivant les lois de notre puissance, plus nous sommes parfaits. De sorte que nous éprouvons de la joie.

Or, la perfection dont nous sommes capables correspond à la « réalité» de notre nature, et le « modèle de la nature humaine » est l’homme qui vit sous la conduite de la raison ou le sage. La connaissance est le propre de l’homme.

Pour Spinoza existent trois grands « genres de connaissance » : 1) la connaissance par imagination, qui est inadéquate ; 2) la connaissance par raison, qui est adéquate ; 3) la science intuitive, qui est adéquate aussi et représente le moment le plus parfait du développement cognitif de l’âme.

On trouve dans l’Ethique ces affirmations : « Qui connaît les choses par ce genre de connaissance (le troisième), il passe à la plus haute perfection humaine » (E, V, Prop. 27, Démonstration); « Plus chacun a le pouvoir de ce genre de connaissance, mieux il est conscient de lui-même, c’est-à-dire plus il est parfait et possède la béatitude » ; « Du troisième genre de connaissance naît nécessairement un Amour intellectuel de Dieu » (E, V, Prop. 32, Corollaire).

L’Amour intellectuel de Dieu apporte la béatitude, qui est la transitio la plus intense de notre puissance, la perfection adéquate à notre nature humaine.

Ainsi, par intuition, par connaissance des essences, la nature humaine se reflète-t-elle dans son « modèle » : « Plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande la perfection à laquelle nous passons et plus, en conséquence, nous participons de la nature divine »

Nous ne savons pas si Taine a joui de la deuxième connaissance (ce qui est fort probable), ou de la troisième (il n’est pas interdit de le penser). Il a lu Spinoza, il n’est pas ignorant de sa pensée profonde.

L’action vitale

Ce qu’il faut retenir, en l’occurrence, est que, pour le philosophe juif des Pays-Bas, c’est que toute connaissance prend ses racines dans la nature même, en puissance, de notre être.

Peut-être faudrait-il rappeler ce qu’a été la source du rejet nietzschéen du spinozisme, car cette réaction hostile est fort proche de la vision de la perfection que propose Sturel.

Nietzsche découvre Spinoza à Sils Maria, en juillet 1881. D’abord, pour lui, il s’agit d’une révélation lumineuse. Il en est enthousiaste. Il a l’impression de rencontrer un autre lui-même. Il écrit à Overbeck : « Sa tendance générale est la même que la mienne : faire de la connaissance le plus puissant affect».

Mais, dans Par-delà le Bien et le Mal, paru en 1886, il l’attaque violemment. Selon lui, il est de ces penseurs qui ont empoisonné la vie. Dans le deuxième livre du Zarathoustra, il compare les érudits à des araignées préparant le poison, « ils sont habiles, ils ont les doigts experts. Leurs doigts s’entendent à toutes les façons d’enfiler, de nouer et de tisser les fils, ils tricotent les bas de l’esprit. » Le but de Spinoza est de disséquer les passions, pour les éliminer. « L’amour intellectuel de Dieu« est une ruse pour détruire les instincts vitaux.

Et il lui reproche, in fine, ce qui dévalorise le kantisme aux yeux d’un Barrès: ses subtiles spéculations abstraites soumettent l’homme à l’impératif de la morale.

Sturel, qui fait remarquer que le platane pousse « contre les Invalides où repose la gloire de Napoléon », rétorque à Rœmerspacher, qui semble partager la vision de son maître à penser : « « Vivre pour penser », que s’est fixé M. Taine, suppose l’abandon de parties considérables du devoir intégral: « Être le plus possible. » » Et il ajoutera, dans le Tombeau de Napoléon : « C’est bien, […], M. Taine t’a fait panthéiste. Tu regardes la nature comme une unité vivante ayant en elle-même son principe d’action. Moi, j’y vois un ensemble d’énergies indépendantes dont le concours produit l’harmonie universelle. »

Racardot, dans une conférence provocatrice, devant un auditoire goguenard et scandalisé, appellera l’épanchement de ces « énergies indépendantes », d’un nom qui évoque Napoléon : « césariser ». Notion qui peut aller loin. Car, commente le narrateur en suivant les pensées de Sturel : « si l’on coupe la tête à Racadot, à Mouchefrin, on anéantira des cellules très nombreuses qui ont été excitées à la vie par des idées de Sturel. Ce mot de « césariser » de qui Racadot le tient-il ? »

Ce même Racadot avait en effet poussé la logique de François Sturel jusqu’à ses limites. Le Platane de Taine, avait-il souligné ironiquement, avait tué, dans son harmonieux déploiement racinaire, deux de ses congénères, qu’on avait dû abattre. La volonté de puissance, associée à l’inévitable individualisme généré par une société « dissociée », « déracinée », aboutit au darwinisme, à cette loi qui règle les relations vitales des animaux et des végétaux, mais aussi les hommes entre eux. Le mot n’est pas employé, mais l’idée s’impose. En l’absence d’harmonie supérieure subsumant les éléments dont la nature peut s’épanouir et se réaliser dans la télos singulier de chacun, le seul équilibre concevable, mais branlant et temporaire, toujours en voie de dislocation, est la lutte de tous contre tous, le struggle for life, ou la volonté de puissance s’essayant sur la résistance qui l’accroît, ou la diminue, voire la détruit.

Dans cet ordre des choses, la volonté de puissance la plus efficace est celle qui s’impose au vide.

Barrès, pour nous

Tentons, en récapitulant les notions agitées par Barrès, de prendre quelque distance – celle de l’histoire du siècle dernier – pour les jauger.

Sans conteste, les deux seuls personnages qui « réussissent » sont Bouteiller et son acolyte, l’un de ses anciens élèves, Suret-Lefort. Le nouveau député de la République conclue le roman par une boutade, faisant remarquer au second qu’il est manifestement « affranchi » de son accent, « de toute intonation, et, plus généralement, de toute particularité lorraine ». Ces parvenus ont, par des combinaisons nauséabondes et des trafics d’influence, dont le futur scandale de Panama se devine en arrière-plan, conquis une circonscription électorale. Ce n’est pas un hasard si le vainqueur final est un kantien, qui, selon Péguy, aurait les mains propres, sans avoir de mains. Toutefois, les deux compères ont bien des mains, les leurs, qui ne sont pas propres, et celles des électeurs en leurs poches. Dans le royaume des idées creuses et des corps exsangues, ce sont les vampires de la pensée qui l’emportent. Barrès, qui s’est frotté, parfois avec succès, aux élections, sait de quoi il est question : «La vie est une brutale. Nul n’est contraint de se donner à la politique active, mais celui qui s’en mêle ne crée pas les circonstances ; on n’atteint un but qu’en subissant les conditions du terrain à parcourir. » Même si ce « terrain s’avère marécageux, ou ressemble à un cloaque.

Toujours est-il que nos sept héros, sept Rastignac lorrains à l’assaut de la capitale, comme les Sept contre Thèbes, ont lamentablement échoué. Même Sturel a perdu sa « promise » ! Lui-même, si avide d’action, n’a, par snobisme bourgeois, pas su, ou pu, sauver son ancienne maîtresse des griffes de ses assassins. Pire : il va pousser le sophisme jusqu’à les excuser. Car la force des choses veut que l’énergie (et il en faut pour commettre un crime, même contre une belle femme sans défense) déployée, agissante, soit viciée, dévoyée par le déracinement. Ragadot et Mouchefrin, en quittant la terre de leurs ancêtres, sont tombés dans l’erreur, qui est le vice. Et alors, la société, dans sa marche, expulse les tarés, les êtres inadéquats. Quant à Mme Astiné Aravian, cette exquise, intelligente, raffinée et voluptueuse Orientale, ce n’est qu’une malheureuse victime de l’histoire, dont le destin, nous suggère le narrateur, une espèce de hérisson écrasé par la roue d’une voiture, fatalement destinée, de toute façon, à se faire assassiner, puisque c’est un sort tout à fait naturel là-bas, dans le Caucase.

Il est assuré que, hormis Ragadot, guillotiné, Mouchefrin, écrasé de misère, tous deux issus de la plèbe, des Lorrains, certes, mais presque des gueux, sont les deux seuls, au fond, à avoir « agi » (d’autant plus que Ragadot a sacrifié ses économies pour créer un journal au titre grotesque, La vraie République, dans lequel se sont exprimés ses amis, qui n’ont mis en jeu que leur plume). Ses « amis » vont en effet s’insérer dans une société fin de siècle, dont l’image est étonnamment moderne, comme si c’était la nôtre qui était contée, avec ses médiocrités, ses vilenies, ses laideurs.

Pour autant, Barrès, l’un de nos auteurs les plus intelligents, a vu clair, souvent, et on se demande comment il a pu se livrer à certains emballements illusoires. Son patriotisme lui donnera un rôle de chantre du carnage durant la Grande Boucherie patriotique de 14-18. L’ »action » virera au cauchemar collectif. La nation ne s’en est jamais vraiment relevée. Il y a un Juin 40 à l’envers, dans le massacre de Verdun, mais l’un ne peu pas se concevoir sans l’autre. Sa lucidité, puisqu’elle existe, s’exerce, du moins, à l’échelle du roman, au sujet des possibilités d’action telles que de jeunes gens échauffés peuvent en rêver après avoir lu les pages glorieuses de la France : « Quelque chose d’imaginaire, comme la figure de Napoléon en 1884, ne peut pas fournir à des unités juxtaposées la faculté d’agir ensemble. Bonne pour donner du ressort à certains individus, cette grande légende ne peut donner de la consistance à leur groupe, ni leur inspirer des résolutions. Où les sept bacheliers peuvent-ils se diriger, pour quels objets se dépenser, à quelle union s’agréger ? »

Pour nous, qui avons connu un siècle de bouleversements atroces, de grands remuements de peuples, des monceaux de cadavres, et le manège tournant des idées qui s’enfuyaient aussi vite qu’elle s’étaient imposées, nous prenons les grandes aspirations héroïques avec circonspection.

La situation de la France, de l’Occident, s’est aggravée depuis la « Belle époque ». C’est le même vertige, devant l’abîme, mais ce dernier s’est encore plus creuser, laissant présager des éruptions meurtrières sans commune mesure avec ce que l’Europe a subi. Après la Grande Guerre, nous avons versé dans une société de masse, la grande industrie et la technique ont mécanisé la vie et les hommes, les moyens de pulvérisation de la vie se sont accrus de façon démentielle, les patries charnelles se sont volatilisées (seuls 5 à 10 % des Français, désormais, se font inhumer dans la terre qui les a vu naître, quand ils ne se font pas incinérer – et le nombre de pratiquants catholiques est encore plus bas), les capacités critiques se sont effondrées, le nihilisme s’est imposé comme horizon existentiel. Si les questions posées par Barrès persistent encore comme hantise, elles ne portent plus de réponses. Peut-être au fond celle, spinoziste, qui concerne la « troisième connaissance », est-elle encore persistante, car, au fond, éternelle. Tant qu’il y aura des hommes, mais rien n’est moins sûr.

14:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, maurice barrès, enracinement, déracinement, hippolyte taine, baruch spinoza |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ces cent jours qui ont frappé le monde

Ces cent jours qui ont frappé le monde

par Georges Feltin-Tracol

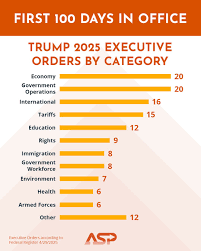

Investi 47e président des États-Unis d’Amérique le 20 janvier 2025, Donald Trump a atteint le centième jour de son mandat le 30 avril dernier. En dix décades, le locataire de la Maison Blanche a déjà bouleversé son pays, l’économie mondiale et les relations internationales. Dès le premier jour de sa présidence, il a signé vingt-six executive orders qui correspondraient en France à des ordonnances gouvernementales. Par comparaison, en 2021, Joe Biden en signa dès la fin de son investiture le 20 janvier 2021… neuf ! Cent jours plus tard, ce sont finalement cent quarante-trois décrets présidentiels qui ont été pris. Lors de son premier mandat en 2017, surpris par sa victoire face à Hillary Clinton et peu soutenu par les caciques proto-démocrates d’un parti républicain soumis aux injonctions de la gauche culturelle, Donald Trump n’avait signé que vingt-quatre décrets présidentiels en une centaine de jours.

Ayant compris ses erreurs, ses négligences et ses maladresses, le nouveau président s’est tourné vers les laboratoires d’idées, dont The Heritage Foundation, grands pourvoyeurs d’agents administratifs fiables, compétents et loyaux. Il a accepté de « noyer le marais » en ouvrant en même temps plusieurs fronts, d’où cette impression recherchée de tournis incessant. La méthode est excellente. Dans son roman de politique-fiction, Le temps du phénix (2016), Bruno Mégret soutenait cette méthode afin de saper toute mobilisation hostile intense. Cette pratique devrait s’appliquer en 2027. En effet, plutôt qu’organiser, par exemple, une seule grande réforme sur les retraites susceptible de cristalliser les mécontentements, le gouvernement aurait tout intérêt à lancer en même temps plusieurs réformes (retraites, audio-visuel, temps de travail, code de la nationalité, fiscalité, etc.). Dès lors, soit l’opposition répliquerait à l’ensemble des projets avec le risque de se disperser et de s’amoindrir, soit elle ne se concentrerait que sur une seule réforme et permettrait l’adoption des autres.

Par ses décrets et des sorties tonitruantes, Donald Trump tient ses promesses électorales. Quelle audace ! Pendant la campagne présidentielle, ne disait-il pas que les droits de douane fussent les plus beaux mots du vocabulaire ? Ne prévenait-il pas les pans de l’« État profond » qu’il effectuerait une purge draconienne sous la direction d’Elon Musk et du DOGE (Département de l’efficacité gouvernementale) ? Outre un accord qui expédie dans une prison de très haute sécurité au Salvador des migrants illégaux, des agents du FBI arrêtent en plein tribunal, le 25 avril, Hannah Dugan, juge élue au tribunal de circuit (l’équivalent d’une cour d’appel) du comté de Milwaukee dans le Wisconsin. Jubilons que d’autres juges, d’autres journalistes, d’autres universitaires connaissent eux aussi les menottes !

C’est en économie que le trumpisme en action a effectué le plus de changements. En augmentant considérablement les taxes douanières, puis en revenant sur ces tarifs prohibitifs, Donald Trump sait-il ce qu’il fait ? Oui ! Par la menace, il formule des exigences si hautes que ses interlocuteurs ouvrent aussitôt des négociations et recherchent le meilleur compromis commercial possible.

Favorable à une Amérique du Nord autarcique, élargie au Canada et au Groenland, Donald Trump, bien que non interventionniste belliciste pour l’instant, encourage une hégémonie mondiale sans complexe. L’Amérique d’abord ne signifie pas l’Amérique seule et isolée ! S’il somme les membres de l’OTAN d’augmenter leurs efforts de réarmement, il les pousse à ne se fournir que chez des groupes étatsuniens, quitte à mettre en péril les industries de défense du Vieux Monde. En parallèle, Washington s’indigne des amendes infligées par l’Union dite européenne à Apple (500 millions d’euros) et à Meta (200 millions). Les États-Unis ne se privent pourtant pas de sanctionner maints entreprises européennes sous couvert de l’extraterritorialité de leur droit au moindre prétexte. Trump II témoigne d’une incontestable volonté prédatrice, y compris envers les fonds sous-marins riches en nodules polymétalliques. La signature récente d’un accord sur les terres rares avec l’Ukraine en est une preuve tangible.

Les formidables pressions de la part des « seigneurs de la Tech », Elon Musk en premier, expliquent aussi le revirement de Donald Trump sur les droits de douane. Si le mouvement MAGA prêche le protectionnisme de bon aloi, son aile high tech, en bon perroquet libertarien, continue à défendre le libre-échange, un libre-échange biaisé en faveur de l’Oncle Sam. C’est la seconde fois en cent jours, après la dispute autour des visas accordés aux ingénieurs étrangers nécessaires aux firmes du numérique, que de fortes dissensions opposent Musk à Steve Bannon. Deux tendances au moins s’affrontent pour disposer ensuite du monopole idéologique sur la nébuleuse MAGA.

La volte-face présidentielle sur les questions douanières montre en tout cas la forte intégration commerciale de l’aire occidentale américanomorphe, dont l'économie est fortement internationalisée. La Hongrie illibérale récuse tout protectionnisme strict. Par ses initiatives erratiques, Donald Trump a le mérite de montrer qu’il n’est pas simple de se libérer du dogme libre-échangiste, ni de la réalité induite par cette croyance pathogène. Circonstance aggravante, sa reculade se comprend à l’approche des élections de mi-mandat en novembre 2026. La médiasphère spécule déjà sur une victoire des démocrates à la Chambre des représentants, voire aussi au Sénat. Ce pari journalistique serait trompeur.

En dressant de hautes barrières douanières qui stimulent l’inflation, Donald Trump espère inciter à la réindustrialisation des États-Unis avec des producteurs étatsuniens pour des consommateurs US. Preuve est faite qu’on ne peut pas rayer d’un simple trait de plume cinq décennies de libre-échangisme mondial. Une politique protectionniste nécessite de la durée incompatible avec les échéances électorales à venir. Sa réalisation effective signifierait la fin de l’opulence, la sortie du consumérisme effréné et la mise en place d’une décroissance planifiée tendant vers l’appauvrissement (et non la paupérisation) de la société. Un mode de vie pauvre, austère et frugale n’est guère l’idéal recherché aux temps de la démocratie massifiée et manipulée.

En cent jours, Donald Trump a réussi, après le plus formidable retour politique de l’histoire des États-Unis, à chambouler un monde qui perd à son corps défendant sa boussole américaine. Se dirige-t-on vers une multipolarité naissante, instable et partielle ? Difficile de l’affirmer nettement. La seconde présidence Trump parviendra-t-elle à enrayer le déclin des États-Unis ou bien va-t-elle au contraire l’amplifier ? L’occasion est toutefois propice pour que les Européens renouent enfin avec leur propre civilisation.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 155, mise en ligne le 6 mai 2025 sur Radio Méridien Zéro.

13:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, donald trump, états-unis |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'homme le plus dangereux d'Amérique n'est pas Trump, mais Alex Karp

L'homme le plus dangereux d'Amérique n'est pas Trump, mais Alex Karp

John Mac Ghlionn

Source: https://dissident.one/de-gevaarlijkste-man-van-amerika-is...

Alors qu'Orwell nous mettait en garde contre Big Brother, Alex Karp, PDG de Palantir, construit tranquillement sa salle de contrôle alimentée par l'IA - systématique, insidieuse et efficace, écrit John Mac Ghlionn.

Karp ne ressemble pas à un belliciste. Le PDG de Palantir se présente avec des cheveux ébouriffés, des lunettes sans monture et débite des citations d'Augustin ou de Nietzsche - comme s'il se préparait à une conférence TED sur le techno-humanisme. Mais derrière cette façade pseudo-philosophique se cache une vérité toute simple: Karp est en train de créer un système d'exploitation numérique pour une guerre perpétuelle. Et il est en passe de remporter la victoire.

Pendant des années, il a été considéré comme une curiosité dans la Silicon Valley: trop direct, trop têtu, trop étroitement associé au complexe militaro-industriel. « Nous étions la bête de foire », a-t-il déclaré un jour, à la fois fier et blessé.

Aujourd'hui, cependant, il n'est pas seulement accepté - il fournit le modèle d'un nouvel autoritarisme technologique dans lequel l'intelligence artificielle ne se contente pas d'observer le champ de bataille, mais le devient elle-même.

Le principal produit de Palantir, AIP, est déjà profondément intégré dans les processus militaires américains. Il prend en charge la sélection des cibles, la logistique du champ de bataille, la coordination des drones, la police prédictive et la fusion des données à une échelle qui fait pâlir la NSA.

Karp se vante que sa technologie donne aux « nobles guerriers de l'Occident un avantage injuste ». Au-delà de la rhétorique héroïque, elle offre une suprématie algorithmique : la guerre des machines, codée et marquée dans le style de l'efficacité patriotique.

Et l'économie américaine passe à l'action. Citi, BP, AIG et même Hertz utilisent la technologie de Palantir. La frontière entre les applications militaires et civiles s'estompe. Ce qui était autrefois développé pour le champ de bataille permet aujourd'hui d'analyser les clients, les travailleurs et les civils.

Karp ne veut pas seulement numériser le Pentagone, il veut implanter Palantir dans les écoles, les hôpitaux, les tribunaux et les banques.

Le plus grand danger ne réside pas seulement dans la technologie elle-même, mais aussi dans la vision du monde qui l'accompagne. Karp parle de « transformation du système » et de « reconstruction des institutions » comme s'il était Moïse sur une montagne - mais derrière ce geste messianique se cache la croyance dangereuse que les processus démocratiques - la discussion publique, la délibération éthique, la résistance - sont obstructifs et doivent être contournés.

Il ne vend pas des outils, il vend l'inévitabilité. Karp est proche des militaires, méprise la transparence et se moque des débats éthiques de la Silicon Valley. Alors que d'autres PDG mettent en place des comités d'éthique, Karp s'exprime ouvertement: Palantir est venu pour faire la guerre - contre l'inefficacité, contre la bureaucratie, contre les ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Il se moque de l'idée que la technologie puisse être freinée par des scrupules moraux. Pour lui, tout ce qui compte, c'est l'efficacité : le contrôle, la domination, l'efficience opérationnelle. Sa pensée est claire : la technologie est un pouvoir - et ce pouvoir doit être contrôlé, optimisé et automatisé.

Ce n'est pas un manager qui recherche l'équilibre. Karp conçoit l'architecture logicielle d'un État de surveillance - et l'appelle libération. Le logiciel détermine non seulement comment les problèmes sont résolus, mais aussi quels problèmes peuvent être résolus.

Son émergence reflète un changement fondamental : les États-Unis s'appuient de plus en plus sur la surveillance, la vitesse et le contrôle algorithmique - Palantir fournit tout cela. Contrairement à Zuckerberg et Musk, Karp ne prétend même pas vendre de l'innovation sociale. Il est fier que ses produits permettent des frappes de missiles, coordonnent les attaques de l'ICE et effectuent des recherches prédictives dans la foulée. Pour lui, c'est un progrès.

Et ça marche. Palantir est l'une des entreprises de défense les mieux notées de l'histoire des États-Unis et se négocie à 200 fois ses bénéfices escomptés. Wall Street l'aime - et Washington encore plus.

Karp fournit déjà des véhicules TITAN à l'armée américaine et gère le programme MAVEN basé sur l'IA, qui convertit les données satellitaires en cibles d'attaque en temps réel. Ce n'est plus de l'infrastructure, c'est de la logistique impériale.

L'attitude du philosophe-guerrier peut fasciner les investisseurs. Le reste d'entre nous devrait s'inquiéter. Karp prévoit un avenir où les guerres ne nécessiteront plus le consentement du public, mais seulement un accès stable par le biais du backend.

Un avenir où la moralité est confiée à des algorithmes et où le comportement humain est mesuré, évalué et approuvé comme un flux de données.

Alors qu'Orwell nous mettait en garde contre Big Brother, Karp construit aujourd'hui sa salle de contrôle d'une manière différente : non pas avec de la propagande, mais avec des diapositives PowerPoint. Non pas en secret, mais publiquement, par le biais de communiqués de presse et de chiffres trimestriels.

Alors que les autres plateformes vendent des produits, Karp vend une structure : numérique, profondément intégrée et permanente. Son plus grand danger est de paraître civilisé. Il cite des versets de la Bible, porte des manteaux d'extérieur et se présente comme un professeur charismatique.

Mais derrière cette façade artificielle se cache un homme qui façonne un avenir dans lequel la dissidence sera considérée comme un dysfonctionnement, l'ambiguïté comme un défaut et les gens comme des variables inefficaces à optimiser.

La vision de Karp : une souveraineté totale de l'information, une prise de décision préventive et une militarisation de toutes les institutions sociales. Un avenir sombre - et il est plus proche que nous ne le pensons.

Alors que les médias se focalisent encore sur Trump, il vaudrait mieux s'intéresser à Alex Karp.

Car l'homme le plus dangereux d'Amérique ne vocifère pas. Il code.

13:13 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alex karp, alexander karp, palantir, actualité, états-unis, intelligence artificielle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook