lundi, 26 mai 2025

La Chine et le retour de Confucius

Présentation de « La Chine et le retour de Confucius »

Carlo X. Blanco

Source: https://www.hiperbolajanus.com/posts/presentacion-china-r...

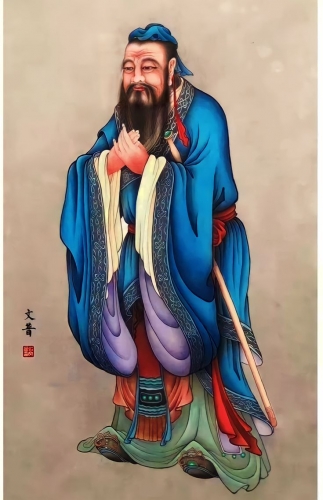

Nous présentons ici « La Chine et le retour de Confucius », une compilation éditée par Carlos X. Blanco. Le livre explore le confucianisme aux 20ème et 21ème siècles, ses défis, ses transformations et sa revitalisation dans la Chine contemporaine, en soulignant son rôle culturel, social et politique.

Nous avons le plaisir de présenter à notre public de lecteurs l'ouvrage La Chine et le retour de Confucius, une compilation d'articles du prestigieux professeur Carlos X. Blanco, auteur prolifique et collaborateur du groupe Hipérbola Janus, où nous sommes honorés et gratifiés par ses contributions à la diffusion de différents sujets et domaines de connaissance. En l'occurrence, l'Extrême-Orient reste une grande inconnue pour nous, Européens, surtout en ce qui concerne la mentalité et les idées qui animent la vision du monde de la nation la plus représentative, dont la puissance économique, commerciale et géopolitique l'a hissée au rang de superpuissance mondiale, nous parlons évidemment de la Chine. Sous une forme légère et agréable, celle du dialogue, l'ouvrage nous présente une série de textes qui nous permettent de percer les clés de la pensée confucéenne et de son évolution tout au long des 20ème et 21ème siècles. Un bref avant-propos de David Ownby sert d'introduction au livre. L'un des principaux essais est « Un siècle de confucianisme » de Chen Lai (1952), qui structure l'analyse en trois sections principales: les défis du confucianisme, ses réponses et la manière dont il a survécu à l'ère moderne.

L'analyse du confucianisme, qui reste fortement ancré dans la conscience du peuple chinois, aborde quatre défis majeurs, qui sont énumérés ci-dessous :

- Les réformes politiques et éducatives de l'ère Qing et de l'ère républicaine (1901-1912): l'abolition du système des examens impériaux a affaibli la base institutionnelle du confucianisme, affectant son rôle dans la société et l'éducation.

- Mouvement de la nouvelle culture (1915-1919): la modernisation fondée sur la culture occidentale est encouragée, le confucianisme étant considéré comme un obstacle au progrès.

- Révolution de 1949 et révolution culturelle (1966-1976): la collectivisation et les communes populaires détruisent la base sociale confucéenne, tandis que la révolution culturelle l'attaque sur le plan idéologique.

- Réformes de Deng Xiaoping (à partir de 1978): la modernisation et l'économie de marché ont réduit l'influence des valeurs confucéennes face au pragmatisme et à l'utilitarisme.

Auparavant, le confucianisme avait toujours été un facteur de cohésion nationale, contribuant à préserver l'unité du peuple chinois, notamment face aux menaces extérieures, comme la confrontation avec le Japon dès le début des années 1930, avec l'occupation japonaise de la Mandchourie, et les épisodes successifs de guerre contre le Japon entre 1937 et 1942.

Pour toute commande: https://www.hiperbolajanus.com/libros/china-regreso-confu...

Le texte de Chen Lai prend pour point de départ les dernières années de la dynastie Qing et les premières années de l'ère républicaine, entre 1901 et 1912, en mettant particulièrement l'accent sur le processus de modernisation entrepris durant cette période, avec l'introduction des sciences et disciplines occidentales, qui a contribué à la mise à l'écart des classiques confucéens.

Ce processus s'est déroulé en plusieurs étapes, avec l'abolition du système des examens impériaux, qui avait été pendant des années le pilier institutionnel du confucianisme, ce qui a eu pour conséquence inévitable que les érudits confucéens ont abandonné leur rôle central dans la société chinoise. La tendance à dénigrer la tradition confucéenne s'est accentuée avec le passage de la dynastie Qing aux premières années de la République, comme en témoignent l'élimination des cérémonies sacrificielles en l'honneur de Confucius et l'interdiction de l'étude obligatoire des classiques confucéens. Le confucianisme a ainsi perdu son rôle prépondérant dans l'éducation et l'administration publique et a été relégué dans le domaine de l'éthique et de la culture.

Ce processus de rejet et d'érosion du confucianisme dans son rôle de contribution à l'identité nationale chinoise et à la formation de la jeune génération s'est accéléré au cours des décennies suivantes. Ce processus a été conduit par des intellectuels tels que Chen Duxiu et Hu Shih, qui ont activement promu la modernisation et l'adoption de valeurs occidentales telles que la science et la démocratie. Adoptant des positions analogues à celles de l'Occident par rapport à la Tradition, ils ont considéré le confucianisme comme une forme de pensée arriérée et dépassée, totalement opposée au progrès, et donc jetable, ses enseignements n'ayant aucune valeur opérationnelle pour le développement de la Chine.

En conséquence, le confucianisme a été culturellement et intellectuellement mis à l'écart.

Avec l'avènement de la révolution culturelle chinoise et la formation du régime communiste de 1949 à la mort de Mao Tsé Toung (1893-1976), la situation du confucianisme ne s'est pas améliorée et, au contraire, il a été considéré comme incompatible avec le socialisme marxiste. Les attaques se multiplient et le confucianisme fait l'objet de campagnes de haine brutales, comme la « Critique de Lin Biao et de Confucius » de 1973 à 1976, qui l'accuse d'être une « idéologie féodale et réactionnaire ». La destruction des temples confucéens et la persécution des intellectuels confucéens étaient monnaie courante durant cette période.

Dans la période qui suit immédiatement, à partir de 1978, le facteur idéologique s'atténue avec l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping (1904-1997), au profit d'une ère marquée par le pragmatisme et l'importance croissante du développement économique et matériel. Les attaques contre le confucianisme ont largement cessé, mais celui-ci a été soumis à la logique unificatrice de l'utilitarisme et de la croissance économique.

Kang Youwei et Liang Shuming

Cependant, malgré les attaques continues contre le confucianisme, Chen Lai met en évidence la résilience du confucianisme, sa volonté inflexible face à la menace de sa disparition, à travers les propositions de divers penseurs confucéens contemporains. C'est le cas, par exemple, de Kang Youwei (1858-1927) avec ses propositions de faire du confucianisme une religion officielle ou de l'intégrer dans le modèle éducatif avec ses enseignements moraux pour l'ensemble du peuple chinois. D'autres philosophes, comme Liang Shuming (1893-1988), ont tenté de surmonter les antithèses du monde moderne et de faire de la doctrine confucéenne un élément fonctionnel du socialisme grâce à ses fondements moraux et sociaux, car il voyait dans ces idées la clé de l'harmonie et de la stabilité sociale, comme cela avait été le cas dans les moments les plus délicats de l'histoire du grand pays asiatique.

Xiong Shili et Feng Youlan

Parallèlement, des intellectuels confucéens tels que Xiong Shili (1885-1968), Feng Youlan (1895-1990) et He Lin (1902-1992) ont tenté d'apporter de nouveaux développements à la doctrine confucéenne dans les domaines de la philosophie et de la métaphysique. Ces spéculations ont donné naissance à de nouvelles écoles, telles que la « nouvelle philosophie des principes » de Feng Youlan et la « nouvelle philosophie de l'esprit » de He Lin. De nouvelles tentatives d'intégration entre les valeurs traditionnelles et le socialisme marxiste ont également vu le jour grâce aux interprétations de Xiong Shili. Ce n'est qu'après l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping que le confucianisme a été réévalué, subissant un révisionnisme qui l'a finalement ramené dans les universités et la société chinoises, et à partir de ce moment, son héritage a été récupéré en tant que partie de l'identité nationale.

Ce processus de revitalisation a contribué à l'étude du confucianisme et à l'émergence de nouvelles interprétations au cours des dernières décennies. Les réinterprétations de la pensée confucéenne ont mis la doctrine en contraste avec les idées politico-idéologiques du monde d'aujourd'hui, liées à la « démocratie », aux « droits de l'homme » et à la « mondialisation », c'est-à-dire avec ces éléments idéologiques dont nous souffrons depuis longtemps et qui sont à l'origine de changements dramatiques dans nos sociétés en ce moment même. Cependant, cette récupération du confucianisme ne s'est pas limitée aux sphères les plus cultivées et académiques, mais est également devenue populaire, et sa présence dans la société chinoise s'est accrue depuis les années 1990, comme on le voit à travers la connaissance des classiques confucéens par le biais d'activités et de cours destinés à l'ensemble de la population.

Ainsi, pour Chen Lai, le moment actuel, après la réhabilitation de la pensée confucéenne, est un moment-clé pour continuer à renforcer sa doctrine, notamment en raison de la montée de la Chine en tant que puissance mondiale, qui a conduit à un intérêt croissant pour la Chine et sa culture au-delà de ses frontières. Mais aussi, et au-delà des aspects généraux et plus formels, en raison de son contenu éthique et moral inhérent, qui peut agir comme un frein à la corruption et à la dégradation des temps modernes. Nous pouvons donc affirmer qu'une véritable synergie est possible entre les valeurs traditionnelles et les nouveaux défis que la modernité propose à la Chine, sur un large front, dans les domaines culturel, politique, social, etc.

Dans le deuxième chapitre du livre, Chen Ming, l'une des figures les plus importantes de la résurgence du confucianisme dans la Chine contemporaine, aborde la signification de cette doctrine dans le contexte de l'État et de la nation chinoise au 21ème siècle. Son approche donne un aperçu des aspects politiques, sociaux, éducatifs, culturels, identitaires et religieux du confucianisme, tout en le distinguant d'autres perspectives néo-confucéennes plus orientées vers la philosophie ou l'éthique.

Tu Weiming

Le néo-confucianisme hors des frontières chinoises a diversifié ses courants et ses thèmes, en se concentrant sur le rapport à la démocratie, à la science et, en somme, sur sa compatibilité avec les valeurs du libéralisme occidental. Ces thèmes ne sont pas nouveaux dans les dérives interprétatives et les spéculations confucéennes du siècle dernier. Tu Weiming (1940), philosophe d'origine chinoise naturalisé américain, en est un éminent représentant.

En Chine continentale, le discours confucéen s'est révélé pleinement fonctionnel pour les intérêts de l'État chinois, contribuant à fonder les valeurs de l'État et de la nation, se dissociant de toute recherche de compatibilité avec les valeurs occidentales et, à son détriment, essayant de renforcer l'identité culturelle chinoise en s'affichant ouvertement comme un pilier fondamental du nationalisme culturel et politique du pays. Ainsi, Chen Ming ne considère pas la doctrine confucéenne comme un ensemble d'idées abstraites et anachroniques, mais comme un potentiel en devenir permettant de renforcer les fondements de l'État et de la société chinoise dans le monde d'aujourd'hui.

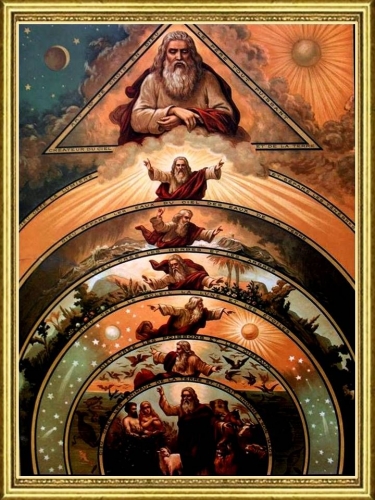

Son analyse du confucianisme par rapport à la religion est également importante, car elle différencie ses éléments de toute forme de religion monothéiste telle que nous la concevons en Occident. Néanmoins, il y a un élément religieux dans son origine, et l'idée d'un Dieu (Shangdi ou Tian) en tant que créateur et colonne vertébrale d'un ordre moral. On peut dire que Confucius a transformé cette pensée en une pratique fondée sur l'éthique et la vertu, mais sans en éliminer la dimension spirituelle. Certains interprètes modernes de la doctrine ont tenté d'en dénaturer le contenu en la réduisant à ce que l'on appelle en chinois le « wenjiao » (enseignement culturel), cherchant une formule de sécularisation pour la vider de son contenu transcendant. Selon Chen Ming, ces tentatives de sécularisation ont été perpétrées par le Mouvement du 4 mai à partir de 1919.

Il faut cependant insister sur le fait que le confucianisme, tout en possédant une dimension spirituelle, ne doit pas être confondu avec notre concept de religion, et que l'accent doit être mis sur l'idée de structure morale et sociale, comme une sorte de guide moral et spirituel qui agit comme un antidote à la crise des valeurs si caractéristique de l'époque moderne. Le texte de Chen Ming aborde également d'autres questions que nous ne pouvons décomposer dans cette présentation en raison de leur ampleur et de leur complexité, comme par exemple la relation entre le confucianisme et l'État, l'athéisme du parti communiste chinois, la recherche de formes d'intégration et de synthèse, la cohésion sociale, le problème de l'éducation, etc. Les idées confucéennes sont remises en cause dans la mesure où cette recherche d'insertion dans la Chine contemporaine pose une série de défis qui mettent en péril l'essence même de sa tradition.

Le dernier chapitre du livre est réservé à un entretien entre Chen Yizhong et Chen Ming dans lequel toutes les questions abordées dans les chapitres précédents sont traitées sous la forme d'un dialogue approfondi. Nous assistons à une confrontation entre une multitude d'arguments sur le confucianisme et sa relation avec la modernité, avec les défis de l'avenir, avec les tensions et les réticences soulevées par les valeurs libérales et occidentales, totalement sécularisées et, nous le disons, vouées à la destruction de tout fondement traditionnel, ethnique ou spirituel à tous les niveaux.

15:25 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, confucianisme, confucius, chine, tradition, philosophie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Théologie politique: la politique comme religion des modernes

Théologie politique: la politique comme religion des modernes

Diego Fusaro

Source: https://posmodernia.com/teologia-politica-la-politica-com...

À la lumière de l'herméneutique mobilisée par Schmitt, c'est dans le Léviathan de Hobbes (1651) que le dispositif de la politische Theologie (théologie politique) apparaît opératoire dans sa splendeur originelle. Mais ce n'est qu'à partir du système catégoriel de Rousseau que le modèle de la théologie politique commence à s'articuler selon une dichotomie qui prélude à celle entre la droite et la gauche apparue avec la Révolution française.

C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.

C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.

La société qui a produit le mal - l'aliénation et l'exploitation, l'inégalité et la propriété privée, comme l'affirme déjà Rousseau dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) - est également appelée à se racheter par la politique. Puisque, comme l'affirme le Contrat social (1762), l'homme est né libre et partout il est dans les fers, c'est une exigence fondamentale de la politique que de travailler à rendre à l'homme sa liberté en brisant les chaînes qui ont été créées par l'évolution historique.

Pour Rousseau, précisément parce que le mal n'est pas co-essentiel à la nature humaine et ne coïncide pas avec une condamnation sanctionnée ab aeterno par Dieu, c'est la tâche ambitieuse de la politique de rectifier l'injustice et de libérer la société du mal, en instaurant l'égalité entre les hommes et la démocratie directe comme forme de gouvernement.

Il est vrai, cependant, que Rousseau se place dans le cadre « contractualiste » des modernes et, bien qu'il aspire à une communauté de solidarité et de rédemption, il part de l'hypothèse anthropologique trompeuse de l'individu comme préexistant à l'État (compris à son tour - dirait Hegel - comme le fruit d'un « contrat » conçu selon les modules du « contrat privé »). Le Discours sur l'origine de l'inégalité de 1755 distingue l'inégalité naturelle - celle qui, par exemple, différencie les hommes par l'intelligence et la puissance physique - de l'inégalité conventionnelle, qui « dépend d'une sorte de convention, et est établie ou du moins permise par le consensus des hommes ». Il faut agir pour éliminer la seconde et neutraliser les effets de la première.

Fichte, dans ses cinq conférences d'Iéna sur le destin des sages en 1794, n'apportera pas de modifications majeures à ce programme. Il se contentera d'insister davantage sur la dimension de l'avenir comme espace ouvert à sa réalisation par l'action passionnée d'un Sujet conscient (je) capable, sous la conduite intelligente du « sage » (der Gelehrte), de redéfinir l'Objet (non-moi) en fonction de la raison.

Nous avons ainsi la genèse de la « théologie » moderne de la politique divisée entre gauche et droite, bien que le lexique de Rousseau ne mentionne pas encore expressément le clivage (la division) qui n'émergera qu'avec le choc de 1789. La gauche est le parti qui aspire à corriger un mal - l'inégalité entre les hommes et les pathologies qui lui sont associées - qui est social, c'est-à-dire produit par la société et rachetable par sa propre praxis. La droite, quant à elle, réagit en réaffirmant la nature de l'ordre existant, dont elle s'érige en gardienne: l'inégalité, qui pour la gauche est une erreur sociale à laquelle il faut remédier, apparaît à la droite comme la condition naturelle, toujours donnée, voulue par Dieu ou, en tout cas, nécessairement produite par les relations entre ces entités belligérantes et réciproquement hostiles que sont les hommes, tels des loups.

Cette reconstruction permet, entre autres, de comprendre pourquoi la gauche est « originaire » et la droite « dérivée ». La seconde est « réactionnaire », car elle répond à la mobilisation théorico-pratique de ceux qui aspirent à modifier les grammaires de l'existant pour le libérer du mal. Le profil philosophique de Nietzsche peut donc, pleno iure, être compris comme l'inversion de celui de Rousseau.

En effet, il part du principe que les hommes sont inégaux par nature et que seule la société, avec sa « morale du troupeau » et sa religion de la résignation, produit la corruption de l'égalité (du christianisme au socialisme).

La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.

La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.

Cette approche permet de différencier la droite et la gauche en fonction de la manière dont elles se sont articulées et opposées dans l'aventure multiforme de la modernité. La droite tend à défendre un ordre naturel - s'il n'est pas directement voulu par Dieu - contre ses éventuelles convulsions pratiques ; un ordre qui, en tant que tel, présuppose des hiérarchies et des inégalités. Cela ne signifie pas pour autant que la droite, si attentive à la nature, n'ait pas sa propre culture, ni même qu'elle puisse être identifiée au rejet total de la culture au nom du réalisme et du pragmatisme: cela signifie simplement que la culture de la droite - non moins riche et articulée que celle du camp opposé - trouve sa propre référence constante dans l'immédiateté de la nature et d'un ordre naturellement donné.

La gauche, pour sa part, insiste sur la culture et sur l'historicité plutôt que sur la nature, sur le νόμος -nómos- plutôt que sur la φύσις -physis- : pour la gauche, l'ordre existant n'est pas naturel, mais le produit de rapports de force concrets qui, marqués comme ils le sont par des hiérarchies et des inégalités, exigent d'être rectifiés au nom de configurations de société plus élevées et plus rationnelles, qu'il appartient à la praxis sociale de traduire de la puissance à l'acte. L'immédiateté de la nature donnée, chère à la droite, crée une antithèse radicale à la réflexivité de la culture, typique de la gauche.

Il s'agit donc d'une contraposition entre la culture comme regnum hominis, d'où découle l'impératif - typique de la gauche - de l'action visant à façonner le monde selon les préceptes de la raison, et la nature comme puissance extérieure, qui - pour la droite - ne se laisse pas anthropomorphiser et qui, au contraire, doit être protégée contre les prétentions révolutionnaires à la violer en la subvertissant et en la réorganisant en fonction de la volonté de l'homme.

La genèse théologico-politique de la dichotomie droite-gauche, qui projette sur le plan immanent-horizontal les espoirs et la foi, le dogmatisme et souvent l'intransigeance propres à la sphère transcendante-verticale de la religion, explique à sa manière, entre autres, le caractère « sacré » avec lequel le couple dichotomique continue à être défendu liturgiquement et fidéistiquement même à l'époque de son « crépuscule » : précisément, presque comme s'il s'agissait d'une foi, souvent même en contraste avec les canons du λόγος -lógos- (credo quia absurdum - je le crois parce que c'est absurde-).

Le clivage a en effet guidé la pensée et l'action des modernes: et ils sont dans l'erreur ceux qui, partant peut-être d'une évaluation correcte de la hodierna morte de la dichotomie, soutiennent qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle n'a jamais joué un rôle vraiment décisif. Par exemple, les partisans de la théorie des élites (Mosca, Pareto, Michels) ont diversement considéré que, toujours et de toute façon, il était inévitable que des groupes dirigeants sélectionnés se forment au sommet de la société, même dans les sociétés qui prétendaient ex hypothesi être plus égalitaires et de gauche : pour eux, donc, la dichotomie entre droite et gauche serait en tant que telle un ens imaginationis. Ortega y Gasset a exprimé cette thèse, bien que dans une perspective différente, en affirmant qu'« être de gauche est, comme être de droite, l'une des infinies façons dont l'homme peut choisir d'être un imbécile: toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale ».

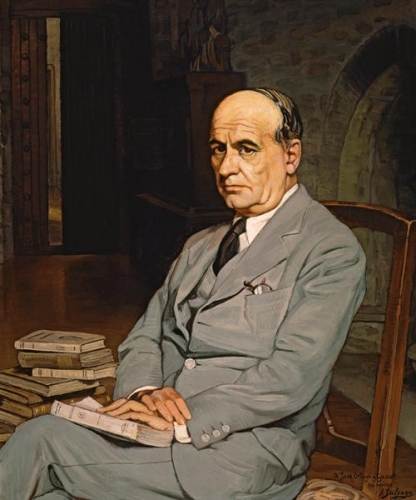

Il est vrai que, historiquement, c'est surtout la droite qui a nié la validité de la dichotomie, la présentant comme une construction intellectualiste subreptice qui désintègre la nature organique et unitaire de la société. Cette thèse, embryonnaire dans la pensée de De Maistre, est pleinement formulée, par exemple, par Jean Madiran dans La droite et la gauche (1977). Madiran (photo, ci-dessus) va plus loin. Il affirme que la distinction s'est toujours faite à l'initiative et au profit de la gauche, qui l'a utilisée pour renverser le pouvoir et pour boucler et exclure la droite en l'identifiant au mal.

Par ailleurs, Donoso Cortés avait déjà affirmé que le parlementarisme et la dichotomie gauche-droite se réfèrent à la « chattering class », la classe bourgeoise qui débat.

Ici aussi, il y a un aspect paradoxal. Si la dichotomie est à l'origine symboliquement favorable à la droite (le « bon » côté opposé au « mauvais » côté), c'est la gauche qui l'institue - et y fonde sa propre identité - et c'est la droite qui, dans un premier temps, la rejette. C'est pourquoi, comme le soulignait déjà Alain au siècle dernier, c'est surtout la droite qui tente de nier la dichotomie alors qu'elle était encore opérante: et celui qui, dans la Modernité, prétend n'être ni de droite ni de gauche, tend à le faire parce qu'il se place déjà dans les rangs de la droite. Mais il est vrai aussi que, si l'on inverse les rôles, ceux qui attribuent à la droite l'indistinction ou l'inexistence du clivage sont presque toujours à gauche.

Il est vrai que la droite surtout, après 1945, a essayé de nier la dichotomie pour des raisons purement techniques et tactiques, c'est-à-dire pour cacher sa propre faiblesse et son échec, en cherchant à se « camoufler » sous des catégories de sortie différentes et moins désavantageuses.

Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).

Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).

D'autre part, en ce qui concerne la dichotomie, il ne faut pas négliger le caractère structurellement asymétrique qu'elle présente : le dupla n'est pas seulement utilisé pour décrire aseptiquement, mais aussi pour distinguer, discriminer et évaluer. Dans le passé, on s'en souvient, la gauche était identifiée à la « partie maudite », la droite à la « partie divine ». C'est surtout dans la seconde moitié du 20ème siècle, du moins en Europe, que le rapport s'est inversé : seule la gauche tend à être présentée avec des connotations positives dans le discours public, tandis que la droite - souvent identifiée sans réserve par ses adversaires aux expériences tragiques du nazisme et du fascisme - se voit imputer des dévalorisations substantielles.

Alors que la gauche se voit souvent attribuer sans réfléchir les valeurs d'égalité, de progrès et de solidarité, la transformant idéologiquement en une sorte de paradis sémantique, la droite se voit attribuer, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les prérogatives les plus abjectes de dictature, de violence, d'inégalité et de discrimination.

En dehors de ces considérations, le caractère religieux et seulement imparfaitement sécularisé de la dichotomie apparaît clairement, et ce sous la forme d'une foi tenace qui, de manière apparemment contradictoire, semble survivre même à la fin des grands récits avec laquelle, selon Lyotard, la condition postmoderne coïnciderait. Weber avait raison lorsqu'il affirmait que le « désenchantement du monde » (Entzauberung der Welt) ouvert par le « développement particulier » (Sonderentwicklung) de la rationalisation capitaliste occidentale finit par coexister avec une sorte de réenchantement immanent qui lui est propre : celui en vertu duquel les hommes ont cessé de croire en Dieu et en la dichotomie entre l'au-delà et l'au-delà, au moment même où la foi dans le marché capitaliste et dans le binôme droite-gauche a atteint un degré d'intensité impressionnant.

C'est pourquoi, à l'époque de la « mort de Dieu » et de la splendeur de la religion du capital, la dichotomie semble dotée d'une charge religieuse maximale ; une charge qui s'exprime, entre autres, dans le « tabou de l'impureté » adressé à quiconque appartient au parti adverse (ou, ce qui n'est pas rare, à quiconque est même soupçonné d'avoir des relations avec lui) et dans la substitution désormais consommée de l'espace de « l'action communicative » (socratique avant même d'être habermassienne), incardiné sur le λόγος, -logos-, par le terrain émotionnel, fidéiste et fanatique de l'appartenance « confessionnelle » et de la lutte obéissante contre les « hérétiques » du camp adverse. En bref, la politique devient à toutes fins utiles la religion des modernes. Aujourd'hui, cependant, les post-modernes vivent la mort de Dieu également en politique ; et sous toutes les latitudes, c'est la perte de la foi politique ou, si l'on préfère, le nihilisme politique qui prédomine.

14:45 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, clivage gauche-droite, gauche, droite, théologie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Union européenne lève les sanctions contre la Syrie pour soutenir les djihadistes

L’Union européenne lève les sanctions contre la Syrie pour soutenir les djihadistes

Source: https://mpr21.info/la-union-europea-levanta-las-sanciones...

Hier, l’Union européenne a annoncé la levée des sanctions économiques imposées à la Syrie durant la présidence de Bashar al-Assad. « Nous avons décidé de lever nos sanctions économiques contre la Syrie », a déclaré la responsable de la politique extérieure de l’Union européenne, Kaja Kallas, après une réunion des 27 ministres des Affaires étrangères.

La levée des sanctions concerne principalement le système bancaire syrien, qui avait jusqu’à présent était interdit d'accès au marché international des capitaux. Elle prévoit également le dégel des actifs de la banque centrale syrienne.

« La levée des sanctions exprime la volonté régionale et internationale de soutenir la Syrie », a déclaré le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad Al Shaibani, lors d’une conférence de presse à Damas. « Le peuple syrien a aujourd’hui une opportunité historique et très importante de reconstruire son pays », a ajouté le ministre syrien.

En réalité, ce que l’Union européenne soutient, ce n’est ni la Syrie ni son peuple épuisé, mais le nouveau gouvernement syrien, afin que les djihadistes d’Al-Qaïda consolident le pouvoir qu’ils ont obtenu après 14 ans de guerre.

La décision de l’Union européenne fait suite à l’annonce de Trump la semaine dernière à Riad, à la veille d’une réunion avec le président des djihadistes syriens, Ahmad Al Shareh, en Arabie Saoudite.

La Syrie a également bénéficié d'une mesure antérieure, adoptée en février, qui consistait à suspendre certaines sanctions imposées à des secteurs économiques clés en Syrie.

13:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, union européenne, syrie, sanctions |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

G7: les États-Unis ne qualifieront pas l'opération militaire russe d'"illégale"

G7: les États-Unis ne qualifieront pas l'opération militaire russe d'"illégale"

Source: https://de.sott.net/article/36399-G7-USA-will-russische-M...

Selon un rapport médiatique, les États-Unis auraient exprimé leur opposition à la déclaration conjointe des ministres des Finances du G7 qui aurait désigné l'opération militaire russe en Ukraine comme "illégale". Le ministre fédéral allemand des Finances, Lars Klingbeil, s'était montré optimiste avant la réunion, espérant qu'un "message clair" serait envoyé en faveur d'un soutien accru à Kyiv.

Selon des médias, les États-Unis ont exprimé leur opposition lors de la rencontre des ministres des Finances du G7 à certaines formulations inscrites dans une déclaration commune qui obligeraient le groupe à soutenir davantage l'Ukraine.

Selon le journaliste de Politico, Gregorio Sorgi, citant deux sources impliquées dans les négociations, Washington aurait opposé son veto à l'inclusion de promesses d'aide accrues en faveur de Kyiv dans le projet annoncé par le communiqué.

Les représentants américains auraient également contesté la mention de l'opération militaire russe en Ukraine comme "illégale" dans la version finale du texte.

La réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G7, à Banff (Canada), qui se poursuivait encore jeudi dernier, intervient au milieu de divergences croissantes concernant l'Ukraine et l'impact mondial des sanctions commerciales imposées par le gouvernement américain.

Des représentants du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis assistent à cette rencontre. Le ministre ukrainien des Finances, Serhii Marchenko, est également présent.

Pour Lars Klingbeil, c'est la première réunion internationale à laquelle il participe depuis sa prise de fonction en tant que ministre fédéral allemand des Finances. Avant la réunion, ce politicien, issu de la SPD socialiste, avait déclaré qu'il fallait envoyer un "message clair" depuis le Canada, affirmant que le G7 resterait fermement aux côtés de l'Ukraine.

"Le soutien nécessaire à l'Ukraine sera donc un sujet central — y compris lors de la discussion avec le ministre ukrainien des Finances, à qui j'ai déjà parlé dès mon premier jour en fonction", a expliqué Klingbeil.

Il s'est montré optimiste quant aux États-Unis et à l'aide promise à l'Ukraine: bien qu'il y ait régulièrement des déclarations venues de Washington qui alimentent les doutes de Kiev sur l'ampleur du soutien, "en fin de compte, cela a toujours fonctionné, les États-Unis étant aux côtés de l'Ukraine", a déclaré le ministre allemand.

Mais l'espoir de Klingbeil (photo) et des Européens pourrait bien vite être déçu si le rapport de Politico est exact. Il n'y avait en réalité aucune raison d'être optimiste, surtout après que le président américain Donald Trump, suite à son appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine lundi passé, a déclaré qu'il n'imposerait pas de nouvelles sanctions contre la Russie, "car il y a une chance" de progrès dans la résolution du conflit en Ukraine.

Bruxelles a, quant à elle, adopté mardi son 17ème paquet de sanctions, lequel, pour la première fois, cible aussi des citoyens de l'UE, dont deux journalistes allemands. Trump a aussi déclaré que la Russie et l'Ukraine devaient négocier directement entre elles.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, avait affirmé, après l'appel Trump-Poutine, lors duquel le président américain a informé les dirigeants européens, dont le chancelier Friedrich Merz, du contenu de la conversation, que les États-Unis s'engageaient à renforcer les sanctions.

Le journal Bild a parlé mercredi d'un "revers" pour Merz. Le chancelier "semblait compter sur Trump, qui était censé soutenir le plan en adressant un ultimatum à la Russie et en la menaçant de sanctions. Mais maintenant, Merz et d'autres dirigeants européens se retrouvent sans le président américain." Avec sa "virulente volte-face sur la Russie", Trump aurait "choqué" le chef de la CDU, selon le journal du groupe Springer.

Si l'on en croit que Washington a empêché que l'opération militaire russe en Ukraine soit qualifiée d'"illégale" dans la déclaration du G7, Klingbeil, étant donné son optimisme précédent, serait probablement choqué, lui aussi, dès sa première apparition sur la scène internationale.

13:13 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donald trump, lars klingbeil, europe, ukraine, allemagne, états-unis, affaires européennes, politique internationale, g7 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook