De Hiroshima à la Syrie, le nom de l’ennemi dont Washington n’ose pas parler

Cette fois, c’est la Syrie. La dernière fois c’était l’Irak. Obama a choisi d’accepter l’ensemble du Pentagone issu de l’ère Bush : guerres et crimes de guerre inclus.

Sur mon mur est affiché la première page du Daily Express datée du 5 Septembre 1945 avec les mots : « Ceci est un avertissement au monde entier. » Ainsi commence le témoignage rédigé par Wilfred Burchett depuis Hiroshima. C’était le scoop du siècle. Pour son voyage solitaire et périlleux en défi des autorités d’occupation américaines, Burchett fut cloué au pilori, y compris par ses collègues embarqués. Il avait averti qu’un acte prémédité d’assassinat en masse à une échelle historique venait de marquer le début d’une nouvelle ère de terreur.

A présent, presque chaque jour, les faits lui donnent raison. Le caractère intrinsèquement criminel de la bombe atomique est corroborée par les Archives nationales américaines et les décennies qui ont suivi de militarisme camouflé en démocratie. Le psychodrame Syrien en est une illustration. Et encore une fois, nous sommes pris en otage par la perspective d’un terrorisme dont la nature et l’histoire sont niées y compris par les critiques les plus progressistes. La grande vérité innommable est celle-ci : le plus grand danger pour l’humanité se trouve de l’autre côté de l’Atlantique.

La farce de John Kerry et les pirouettes de Barack Obama sont temporaires. L’accord de paix de la Russie sur les armes chimiques sera, à terme, traité avec le mépris que tous les militaristes réservent à la diplomatie. Avec al-Qaida comptant désormais parmi leurs alliés, et les auteurs du coup d’état armés par les États-Unis fermement aux commandes au Caire, les Etats-Unis ont l’intention d’écraser les derniers états indépendants du Moyen-Orient : d’abord la Syrie, ensuite l’Iran. « Cette opération [en Syrie ] », a déclaré en juin l’ancien ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, « remonte à loin. Elle a été préparée , pré-conçue et planifiée. »

Lorsque le public est « psychologiquement marqué », comme le journaliste Jonathan Rugman de la chaîneChannel 4 a décrit l’écrasante hostilité du peuple britannique à une attaque contre la Syrie, la suppression de la vérité devient une urgence. Que ce soit Bachar al-Assad ou les « rebelles » qui ont utilisé des gaz dans la banlieue de Damas, il n’en demeure par moins que ce sont bien les États-Unis, et non la Syrie, qui sont les utilisateurs les plus prolifiques au monde de ces armes terribles.

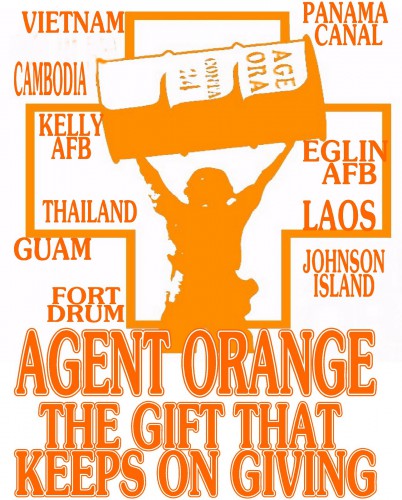

En 1970, le Sénat a rapporté : « Les États-Unis ont déversé sur le Viêt Nam une quantité de produits chimiques toxiques (dioxine) s’élevant à six livres par tête d’habitant. » Ce fut l’opération Hadès, rebaptisée plus tard par un nom plus convivial, Opération Ranch Hand (Ouvrier Agricole) – source de ce que les médecins vietnamiens appellent un « cycle de catastrophes fœtales ». J’ai vu des générations entières d’enfants avec des difformités familières et monstrueuses. John Kerry, dont les propres mains ont été trempées de sang dans cette guerre, s’en souviendra. Je les ai vus en Irak aussi, où les Etats-Unis ont utilisé de l’uranium appauvri et du phosphore blanc, comme l’ont fait les Israéliens à Gaza. Pour eux, aucune “ligne rouge” n’a été tracée par Obama. Pour eux, aucune épreuve de force psychodramatique.

Le débat répétitif et stérile pour savoir si “nous” devons “prendre des mesures” contre les dictateurs sélectionnés (c’est-à-dire applaudir à un nouveau massacre aérien par les États-Unis et leurs acolytes) fait partie de notre lavage de cerveau. Richard Falk, professeur émérite de droit international et rapporteur spécial de l’ONU sur la Palestine, décrit cela comme « un écran moralisateur, à sens unique, légal et moral composé d’images positives, de valeurs occidentales et d’innocence soi-disant menacées, pour justifier une campagne de violence politique illimitée » . Cette idée « est si largement acceptée qu’elle est pratiquement inattaquable ».

C’est ça le plus gros mensonge : le produit de ces « progressistes réalistes » des milieux politiques, de l’éducation et des médias anglo-américains qui se considèrent comme les gestionnaires mondiaux des crises plutôt que comme la cause de ces crises. En ôtant à l’humanité l’étude des nations et en la figeant avec un jargon qui sert les intérêts des puissances occidentales, ils désignent les états « voyous », « maléfiques », « en faillite » en vue d’une « intervention humanitaire ».

Une attaque contre la Syrie ou l’Iran ou tout autre « démon » américain s’appuierait sur une variante à la mode, la « Responsabilité de Protéger », ou R2P – dont le lutrin-trotter fanatique est l’ancien ministre des Affaires étrangères australien Gareth Evans, co- président d’un “centre global” basé à New York. Evans et ses lobbyistes généreusement financés jouent un rôle de propagande vital pour exhorter la « communauté internationale » à attaquer des pays où « le Conseil de sécurité rejette une proposition ou ne parvient pas à la traiter dans un délai raisonnable ».

Evans existe en chair et en os. On peut le voir dans mon documentaire de 1994, « Death of a Nation », qui a révélé l’ampleur du génocide au Timor oriental. L’homme souriant de Canberra lève son verre de champagne pour porter un toast à son homologue indonésien alors qu’ils survolent le Timor oriental dans un avion australien, après avoir signé un traité pour piller le pétrole et le gaz du pays sinistré où le tyran Suharto avait assassiné ou tué par la faim un tiers de la population.

Sous la présidence « molle » d’Obama, le militarisme a augmenté peut-être comme jamais auparavant. Sans la présence d’un seul blindé sur la pelouse de la Maison Blanche, un coup d’Etat militaire a eu lieu à Washington. En 2008, alors que ses fidèles partisans séchaient encore leurs larmes de joie, Obama a accepté la totalité du Pentagone laissé par son prédécesseur, George Bush : guerres et crimes de guerre inclus. Tandis que la Constitution est progressivement remplacée par un état policier, ceux qui ont détruit l’Irak avec choc et l’effroi, qui ont transformé l’Afghanistan en un amas de ruines et la Libye à un cauchemar hobbesien, sont toujours omniprésents dans l’administration américaine. Derrière les façades enrubannées, le nombre d’anciens soldats américains qui se suicident est supérieur à celui des soldats morts sur les champs de bataille. L’année dernière, 6500 anciens combattants se sont suicidés. Sortez encore quelques drapeaux.

L’historien Norman Pollack appelle cela le « fascisme progressiste » (liberal-fascism) : « Les marcheurs au pas de l’oie ont été remplacés par une militarisation totale de la culture, apparemment plus anodine. Et à la place du leader grandiloquent, nous avons un réformateur raté joyeusement à l’oeuvre, planifiant les assassinats et arborant en permanence un sourire. » Chaque mardi, l’« humanitaire » Obama supervise personnellement un réseau terroriste mondial de drones qui « écrasent comme des insectes » des êtres humains et leurs proches ainsi que les sauveteurs. (*) Dans les zones de confort de l’Occident, le premier dirigeant noir surgi de la terre de l’esclavage est toujours bien dans sa peau, comme si son existence même constituait une avancée sociale, sans considération pour la trainée de sang qu’il laisse derrière lui. Cet hommage à un symbole a pratiquement détruit le mouvement anti-guerre américain – l’unique succès d’Obama.

En Grande-Bretagne, la politique de distraction par de faux images et de fausses identités politiques n’a pas tout à fait réussi. Une agitation est née, mais les gens de conscience devraient se dépêcher. Les juges à Nuremberg ont été clairs : « Les citoyens ont le devoir d’enfreindre les lois nationales pour prévenir les crimes contre la paix et l’humanité. » Les gens ordinaires de la Syrie, et d’innombrables autres, et même notre amour-propre, ne méritent désormais rien de moins.

John Pilger

Article original :

From Hiroshima to Syria, The Enemy Whose Name We Dare Not Speak, 10 septembre 2013

Traduction par VD pour Le Grand Soir

(*) Explications ici :

David Petraeus aurait commis des crimes beaucoup plus graves en Afghanistan

Alors que l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus n’en a pas fini avec son affaire extra-conjugale, certains voudraient qu’il réponde à des crimes beaucoup plus graves.

Il est prouvé que le général Petraeus, quand il commandait les forces américaines en Afghanistan, a supervisé le bombardement intentionnel de funérailles et de sauveteurs civils avec des drones, ce qui constitue un crime de guerre selon la Cour pénale internationale.

Pendant des années, le Bureau of Investigative Journalism ( TBIJ ) a fait état de l’utilisation de la technique de double frappe – une stratégie utilisée par les terroristes qui implique la frappe d’une cible à plusieurs reprises consécutives et rapprochées afin de maximiser les dégâts – et il n’y a des cas documentés que Petraeus a employé cette tactique en tant que directeur de la CIA .

En Septembre, les écoles de droit de NYU et Standford ont publié un rapport détaillant la manière dont les double-frappes affectent la population pakistanaise, soulignant que plusieurs professeurs de droit international ont dit que « les frappes intentionnelles sur les sauveteurs peuvent constituer des crimes de guerre. »

La CIA a utilisé la tactique au Pakistan et en Afghanistan en mai et juin de cette année, et le meurtre d’un travailleur de la Croix-Rouge, au Yémen, (…) est l’exemple même d’une exécution extrajudiciaire.

Mais est-ce que Petraeus ira en procès pour avoir employé cette tactique ? Tout comme pour les accusations de torture supervisée par l’administration Bush, il est probable que non.

Néanmoins, le général quatre étoiles à la retraite pourrait se retrouver devant une cour martiale s’il a effectivement entamé une liaison extra-conjugale avec Paula Broadwell alors qu’il était encore en service actif dans l’armée, car l’adultère est formellement interdit en vertu du Code Militaire.

(…)

http://www.businessinsider.com/david-petraeus-may-have-committed-much-…

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg