jeudi, 15 mai 2025

Le terrorisme jihadiste. Narration et réalité

Le terrorisme jihadiste. Narration et réalité

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/il-terrorismo-jihadista-narrazi...

Racontez-nous la vérité, pour une fois. Dites-nous la vérité, même partielle, mais que ce soit la vérité.

Ou inventez-vous un nouveau mensonge. Plus crédible.

Car la vieille narration répandue sur le terrorisme islamique, le jihadisme, ne tient plus.

Al-Jolani, celui qui se fait ainsi appeler, le leader du mouvement jihadiste syrien affilié (du moins autrefois) à Al-Qaïda et aussi à l’État islamique, s'est envolé, direction Paris.

Et Macron le reçoit avec tous les honneurs. Comme s’il était le légitime chef d’État de la Syrie.

Normal ? Je me souviens encore du massacre du Bataclan, du deuil, des larmes des Français. Des manifestations de compassion universelle. Des funérailles où les grands du monde se rassemblaient autour du président qui siégeait alors à l’Élysée.

Paris avait été blessée. La France, l’Europe, l’Occident avaient été blessés. Et ils réagissaient, avec une colère mesurée. Avec douleur.

Et pourtant, tout cela n’était qu’une mise en scène. Pour les médias. Pour le grand public.

Car la réalité était, et est, bien différente.

Le terrorisme jihadiste, qui est périodiquement utilisé pour vomir l’infamie sur tout le monde islamique, sert en réalité des intérêts précis. Qui ne sont ni ceux de l’Islam, ni ceux des peuples arabes.

Des intérêts qui ne trouvent leur explication qu’en regardant, sans œillères, ceux qui tirent profit de ces actions, de ces groupes islamistes.

Et ce ne sont pas les Arabes, ni les Palestiniens, ni les Iraniens, contraints à la défensive et soumis à un harcèlement économique et militaire impitoyable.

Ces groupes, jihadistes si l’on veut employer ce terme, ne représentent pas une menace, mais une ressource utile pour ceux qui les utilisent et en tirent avantage. Et ils se prélassent, tranquillement, dans leurs salons «occidentaux». Accumulant des richesses et déterminant le sort du Moyen-Orient.

Les morts du Bataclan ? Un incident de parcours, dans le meilleur des cas.

Un prix à faire payer aux Français pour favoriser leurs stratégies et leurs affaires.

Et pendant ce temps, un terroriste, un jihadiste dont les mains, littéralement, sont tachées de sang, est reçu à l’Élysée. Avec les honneurs d’un chef d’État. Un État, cependant, qui n’existe plus depuis longtemps. Car ce qu’était la Syrie a été débité en morceaux. Et elle est une proie pour ces « jihadistes ». Qui sait pourquoi, ils semblent si sympathiques à Macron et à un certain Occident.

21:38 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, djihadisme, syrie, france, emmanuel macron |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trump et le nouvel accord avec le Royaume-Uni: le retour de l’axe anglo-saxon

Trump et le nouvel accord avec le Royaume-Uni: le retour de l’axe anglo-saxon

Source: https://unzensuriert.at/297610-neues-abkommen-mit-grossbr...

Le président américain Donald Trump annoncera officiellement aujourd’hui, jeudi, un accord commercial avec le Royaume-Uni. Pour l’équilibre des puissances transatlantiques, il ne s’agit pas seulement d’un contrat : c’est un signal de changement et l’émergence d’une nouvelle puissance transatlantique forgée entre Londres et Washington.

Le « deal » comme déclaration de guerre à l’ancien système

Trump, qui depuis son retour à la Maison-Blanche mène une offensive commerciale sans compromis, présente cet accord comme le début d’une série de nouveaux accords bilatéraux. Comme le rapporte Bild, il a annoncé sur son réseau social Truth Social, avec des mots énergiques, un « accord important » avec un « grand pays respecté ». La confirmation qu’il s’agit du Royaume-Uni a été donnée par des médias américains comme le New York Times et Politico. Cet accord dépasse la simple politique économique – c’est un rejet clair de l’ordre commercial mondialisé des dernières décennies.

Le Brexit comme libération

Particulièrement sensible: cet accord dénonce comme une simple panique les scénarios apocalyptiques avancés par des politiciens pro-européens depuis des années. Après le Brexit, le Royaume-Uni a été présenté par les médias proches de Bruxelles et par les élites du continent comme un naufrage économique, incapable de se maintenir sur l’échiquier mondial sans l’UE (par exemple, la BBC en 2016). Mais désormais, Londres réalise un coup magistral : alors que l’UE est bloquée dans des disputes internes et un ralentissement de la croissance, la porte du plus grand espace économique mondial – les États-Unis sous Trump – s’ouvre. Une libération qui légitime a posteriori la décision du Brexit.

La continuité anglo-saxonne : anciennes alliances, nouvelle force

Il est également intéressant de voir qui Trump et son administration considèrent comme « véritable » allié : non pas la bureaucratie lourde de l’UE, mais l’ancienne mère patrie des États-Unis. La continuité de l’axe anglo-américain est profond : de l’époque coloniale, à travers les deux guerres mondiales, jusqu’à la politique commerciale d’aujourd’hui. Pendant que l’Allemagne et la France voient leur position mondiale vaciller, Washington et Londres renforcent leur partenariat historique. Cet accord constitue une alliance géopolitique des nations anglo-saxonnes – contre la fragmentation et la faiblesse des puissances continentales.

Le nationalisme économique de Trump porte ses fruits

Depuis son retour au pouvoir, Trump a appliqué sans relâche sa ligne: droits de douane, mesures punitives et une focalisation rigoureuse sur les intérêts américains. Les critiques ont crié au protectionnisme (comme le journal autrichien Standard) – mais aujourd’hui, il apparaît que d’autres États ne résistent pas, mais demandent en masse des accords. Le Royaume-Uni pourrait n’être que le début. Trump souhaite, par ces accords, reprendre le contrôle économique et mettre fin à la désindustrialisation des États-Unis. L’accord avec Londres marque une première grande réussite – et un message clair aux mondialistes.

Un signe annonciateur de la marginalisation de l’Europe ?

Du point de vue conservateur, cela annonce le début d’un nouvel ordre mondial : loin des constructions faibles et supranationales, vers des États-nations forts, qui défendent leurs intérêts avec confiance. L’UE, longtemps considérée comme une alternative incontournable, risque de devenir une simple note en bas de page si Washington et Londres, moteurs de l’Occident, se rapprochent à nouveau. Pour l’Allemagne, qui reste attachée à l’illusion d’une Europe supranationale, cela pourrait être le début d’un changement douloureux. La doctrine Trump est désormais irréversible – et l’Europe risque d’être reléguée au rang de simple spectatrice.

* * *

Soutenez notre journalisme critique et sans censure par un don. Par PayPal (carte de crédit) ou par virement au compte AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC : BAWAATWW), Ltd. Unzensuriert

20:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, royaume-uni, axe anglo-saxon, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Corruption, blanchiment d'argent – un scandale à propos des contrats d'armement secoue l'OTAN

Corruption, blanchiment d'argent – un scandale à propos des contrats d'armement secoue l'OTAN

Source: https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2025/bestechung-...

Des employés de l'agence d'approvisionnement de l'OTAN auraient divulgué des informations confidentielles à des entreprises d'armement. Il s'agit de corruption, de blanchiment d'argent – et de contrats d'armement se montant à plus d'un milliard d'euros.

BRUXELLES. Le parquet belge a porté de graves accusations contre des employés de l'agence d'approvisionnement de l'OTAN, la NSPA, basée au Luxembourg : ils seraient soupçonnés d'avoir transmis des informations confidentielles à des entreprises d'armement et de s'être ainsi, peut-être, enrichis de manière illégale.

Dans le cadre de cette affaire, plusieurs perquisitions et arrestations ont eu lieu dans plusieurs pays européens. Il est suspecté que les personnes impliquées n’auraient pas seulement transmis des documents internes concernant des procédures d’attribution en cours, mais auraient aussi effectué des opérations de blanchiment d'argent via des sociétés fictives. Selon les autorités, les contrats portant sur des drones et des munitions seraient particulièrement visés.

Lundi, deux personnes ont été arrêtées à Bredene, en Belgique, et une d’entre elles a fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Selon Bruxelles, l’enquête s’étend également au Luxembourg, à l’Espagne et aux Pays-Bas. La procédure est coordonnée par Eurojust, l’autorité judiciaire de l’UE. Les accusations portent sur la corruption, l’appartenance à une organisation criminelle et le blanchiment d'argent.

L’Allemagne aussi sur la liste des bénéficiaires de l’OTAN

L’OTAN elle-même a confirmé, sur demande, qu’elle collaborait avec les autorités d’enquête. Selon elle, les investigations auraient été déclenchées à partir de renseignements internes de la NSPA. Il n’a pas été précisé quels entreprises auraient pu bénéficier des opérations présumées illégales.

À travers l’agence de l’OTAN, des contrats d’un milliard d’euros sont régulièrement attribués pour des systèmes d’armement et des munitions. Récemment, la NSPA a conclu un contrat-cadre pour de l’artillerie d’un montant de 1,1 milliard d’euros. L’Allemagne figure également parmi les bénéficiaires. Auparavant, l’achat d'un total pouvant aller jusqu'à 1000 missiles Patriot pour 5,5 milliards de dollars américains avait été annoncé (rr).

20:04 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, otan, corruption |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Joseph Vogl: Capital et ressentiment à l'ère digitale

Joseph Vogl: Capital et ressentiment à l'ère digitale

Entretien avec Ivan Areler

Le penseur allemand contemporain Joseph Vogl, auteur de Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart, a tenté de reconstruire de nouvelles formes de pouvoir dans l'entreprise, formes qui ont émergé à l'ère digitale (et non avant). Ces formes dépassent les cadres nationaux et s'incrustent massivement dans les processus de décision politique et économique. Pouvez-vous me dire qui est Joseph Vogl, quels ont été les thèmes de son oeuvre jusqu'ici et quelle est la teneur de son ouvrage "Kapital und Ressentiment" et dans quel cadre politique et/ou idéologique on pourrait éventuellement le situer?

Joseph Vogl est un penseur et philosophe allemand contemporain dont le travail se situe à la croisée de la littérature, de la philosophie, de l'économie politique et de la théorie des médias. Né en 1957, il enseigne la littérature allemande, les études culturelles et la théorie des médias à l’université Humboldt de Berlin. Son approche se caractérise par une réflexion critique sur les fondements idéologiques des systèmes économiques et politiques contemporains. Il est souvent perçu comme un penseur "interdisciplinaire", voire "iconoclaste", en raison de son refus des cloisonnements disciplinaires.

Les grands thèmes de l’œuvre de Joseph Vogl

Jusqu'à aujourd’hui, Vogl a exploré plusieurs axes majeurs :

Critique de l’économie politique :

Dans Das Gespenst des Kapitals (2010, Le Spectre du capital), Vogl s'intéresse aux discours qui entourent le capitalisme financier et tente de démontrer comment le capital s'est autonomisé au point de devenir un système autoréférentiel, échappant au contrôle politique classique.

Il y critique la figure du "marché autorégulateur" comme une fiction idéologique puissante.

Pouvoir et gouvernementalité :

Dans Der Souveränitätseffekt (2015, L’Effet de souveraineté), il analyse les formes de pouvoir qui se sont développées parallèlement à l'État souverain, notamment dans les sphères économiques et financières. Il montre que le pouvoir réel, dans les sociétés modernes, ne réside pas toujours là où les institutions l’assignent.

Théorie des médias et de la culture :

Plus tôt dans sa carrière, Vogl a beaucoup travaillé sur les rapports entre les formes littéraires et les régimes de savoir, notamment à travers Goethe ou la littérature du XVIIIe et XIXe siècle.

Kapital und Ressentiment (2021) : contenu et thèse principale

Dans Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart (Capital et ressentiment. Une brève théorie du présent), Vogl analyse comment le capitalisme numérique a transformé les modes de production, d’information et surtout de pouvoir.

Principaux axes du livre :

Un nouveau régime de pouvoir : le "pouvoir informationnel"

Vogl y identifie l’émergence d’un pouvoir transnational basé sur la collecte massive de données, la modélisation algorithmique du comportement humain et le ciblage informationnel.

Il parle d’un pouvoir qui ne passe plus par la souveraineté de l’État mais par des formes de gouvernementalité algorithmique, notamment exercée par les grandes entreprises technologiques (GAFAM, etc.).

L’économie de l’attention et la manipulation des affects

L’ère numérique, selon Vogl, n’est pas simplement marquée par l’information, mais par la gestion de l’affect, en particulier du ressentiment.

Les plateformes numériques exploitent ce ressentiment pour générer de l’engagement : radicalisation des opinions, polarisation, haine, colère… Ces affects deviennent des ressources économiques.

Une critique du néolibéralisme tardif

Il montre que nous sommes passés d’un néolibéralisme basé sur le marché et l’individu rationnel à un néolibéralisme technologique où l’individu est profilé, influencé, dirigé, sans toujours en avoir conscience.

Position politique et idéologique de Joseph Vogl

Joseph Vogl n’est pas un militant au sens traditionnel, mais son travail s’inscrit clairement dans une critique radicale du capitalisme contemporain et de ses effets sur les sociétés démocratiques.

Il est souvent comparé à des penseurs comme Michel Foucault, Giorgio Agamben, Byung-Chul Han ou Wendy Brown : une veine critique qui interroge les conditions de possibilité de la souveraineté, de la liberté et de la rationalité dans un monde gouverné par des logiques de marché.

Il ne propose pas de programme politique explicite, mais dénaturalise les discours dominants en révélant leur substrat idéologique.

On pourrait dire qu’il occupe une position post-marxiste, ou néo-foucaldienne, critique envers les promesses non tenues de la modernité libérale, et attentif aux mutations profondes du pouvoir dans l’ère numérique.

Pour résumer :

Joseph Vogl est un penseur critique majeur de l’économie et du pouvoir à l’ère numérique.

Il explore comment les nouveaux régimes de pouvoir s'exercent au-delà des États, à travers les données, les algorithmes, les plateformes.

Dans Kapital und Ressentiment, il montre comment le ressentiment devient une force structurante du capitalisme digital.

Politiquement, il est proche d’une critique radicale des logiques néolibérales, sans être engagé dans un cadre partisan.

Si vous pouviez nous mettre cette oeuvre de Vogl en perspective avec d'autres penseurs ou philosophes, cela nous conviendrait. Aussi, nous serions très heureux si vous pouviez quelque peu préciser ce qu'il entend, sur base d'une étude de l'oeuvre poétique de Goethe, par "rapport entre formes littéraires et régimes de savoir", notamment dans le cadre du 19ème siècle allemand?

Ce sont là deux dimensions fondamentales de l’œuvre de Vogl : d’un côté, sa critique contemporaine du pouvoir à l’ère numérique, et de l’autre, sa généalogie des régimes de savoir en lien avec la littérature, notamment chez Goethe. Et l’une n’est pas étrangère à l’autre : chez Vogl, la forme littéraire n’est jamais neutre, elle participe à la configuration historique d’un régime de rationalité, d’un rapport au monde, voire d’un mode de gouvernementalité.

1. Mise en perspective de Kapital und Ressentiment

Vogl s’inscrit dans un champ intellectuel critique large, qu’on pourrait qualifier de généalogie du capitalisme numérique. Voici quelques rapprochements féconds :

Michel Foucault

Vogl reprend (sans toujours le dire explicitement) la notion de gouvernementalité développée par Foucault : l’idée que le pouvoir moderne ne s’exerce pas principalement par la violence ou la loi, mais par la production de savoirs, de normes, de comportements.

Là où Foucault étudiait l’économie politique classique, la psychiatrie, la biopolitique, Vogl prolonge la généalogie dans le champ des données, de l'information, de l'affect.

Shoshana Zuboff – The Age of Surveillance Capitalism

Très proche thématiquement : Zuboff théorise le "capitalisme de surveillance" comme une nouvelle phase dans laquelle les comportements humains sont extraits, analysés, modélisés, non seulement pour prédire mais pour influencer les actions futures.

Là où Vogl insiste sur les affects (le "ressentiment") comme ressource, Zuboff parle de "rendement comportemental".

Byung-Chul Han

Philosophe germano-coréen qui, comme Vogl, critique l’époque actuelle sous l’angle de ses pathologies affectives et sociales.

Dans La société de la transparence ou Psychopolitique, Han décrit une société où le contrôle ne passe plus par la répression, mais par l’incitation, la transparence, et l’auto-exposition.

Le "ressentiment" chez Vogl pourrait dialoguer avec la "positivité toxique" chez Han: deux formes d’affect mobilisées et instrumentalisées par le capitalisme tardif.

Wendy Brown & les critiques du néolibéralisme

Dans Undoing the Demos, Brown montre comment la logique néolibérale transforme les sujets politiques en agents économiques, calculant chaque geste selon une logique de profit.

Vogl va plus loin : dans le capitalisme digital, il ne s’agit même plus d’un calcul rationnel, mais de profilage émotionnel et comportemental, hors de la conscience.

2. Vogl, Goethe et la poétique des savoirs

Avant d’être un théoricien du capitalisme, Vogl est un philologue formé à la littérature allemande classique. Son travail sur Goethe est fondateur pour comprendre sa méthode.

Le projet : penser la littérature comme un lieu de production du savoir

Dans des ouvrages comme Kalkül und Leidenschaft (1998) ou Poetologien des Wissens (Poétiques du savoir), Vogl s’intéresse à la manière dont la littérature ne reflète pas simplement un savoir préexistant, mais met en scène des modes de connaissance, voire expérimente de nouvelles formes de rationalité.

Chez Goethe, il identifie une tension entre :

La passion et la raison, c’est-à-dire entre forces affectives et logiques formelles.

Le calcul et le vivant, par exemple dans les écrits scientifiques de Goethe, qui s’opposent à une logique purement mécaniste du monde.

Goethe comme figure critique de la modernité scientifique

Goethe, notamment dans ses écrits sur la morphologie, propose une approche du vivant fondée sur la forme, la transformation, l'intuition — contre le réductionnisme analytique de la science naissante.

Vogl y voit une forme de contre-modèle épistémologique, où la littérature et la science ne sont pas séparées mais dialoguent dans une même recherche de compréhension du monde.

Goethe et la figure du savant : le roman comme laboratoire de pouvoir

Dans Les Affinités électives, par exemple, Goethe applique un langage chimique (les "affinités") à des relations humaines — ce que Vogl lit comme une formalisation des passions, une tentative de mathématiser l’imprévisible.

Cette mise en forme des désirs humains n’est pas innocente : elle reflète une volonté de contrôle rationnel sur l’individu, annonçant des régimes de pouvoir modernes.

Le 19e siècle comme moment de bascule

Le 19e siècle allemand voit l’émergence d’une bureaucratie rationalisée, d’une science positiviste, de l’État-nation, etc.

Vogl montre que la littérature de cette époque participe à l’imagination politique de ces structures — elle est à la fois un miroir et un moteur de la rationalisation du monde (Max Weber n’est pas loin ici).

En résumé

Chez Vogl, l’histoire de la rationalité moderne est indissociable des formes littéraires. Il voit dans les œuvres de Goethe un moment clé où la pensée du vivant, du calcul, du pouvoir et de l’affect s’articulent.

Ce regard "généalogique" sur la modernité se prolonge dans sa critique du capitalisme digital, qui reprend les mêmes tensions, mais en les inscrivant dans des logiques techniques et globalisées.

Il est l’un des rares penseurs à faire le lien direct entre esthétique, économie, et pouvoir, dans une perspective longue, du romantisme allemand à la Silicon Valley.

Les différences et/ou accointances entre Vogl et des auteurs tels Benjamin et Adorno m'intéresse. Par ailleurs a-t-il évoqué ou non l'idée de Nietzsche d'une "transvaluation des valeurs"?

Joseph Vogl se situe à un carrefour intellectuel où l'on croise des noms comme Benjamin, Adorno, Nietzsche, Foucault, Heidegger, etc. Comparer son œuvre à celle de Benjamin et Adorno, et examiner ses rapports avec la pensée de Nietzsche, permet d’éclairer sa philosophie de la modernité et la manière singulière dont il articule pouvoir, savoir, littérature et économie.

Chacun de ces pôles interagit avec les autres. Par exemple :

La littérature est un laboratoire de formes qui préfigurent des formes de rationalité politique ou économique.

Le pouvoir ne se comprend plus uniquement par l’institution, mais par la circulation de savoirs, de récits, d’affects.

Le ressentiment n’est plus un symptôme psychologique mais une ressource économique et politique.

Comparaison avec Benjamin et Adorno

Avec Walter Benjamin :

Affinités: Tous deux pensent historiquement. Benjamin dans une veine messianique et dialectique, Vogl dans une veine généalogique et critique.

L’idée que la technique transforme la perception, la politique, et la culture les rapproche (cf. Benjamin et l’art à l’ère de sa reproductibilité technique // Vogl et l’ère numérique).

Une attention aux formes culturelles mineures comme révélatrices de vérités historiques.

Différences : Benjamin reste très attaché à une philosophie de l’histoire messianique, où la rédemption est possible dans l’instant.

Vogl est plus foucaultien, sans horizon eschatologique ou salut: il étudie les formes de pouvoir sans promesse.

Avec Theodor W. Adorno :

Affinités : Critique de la rationalité instrumentale, de la réification, de l’aliénation dans les systèmes économiques et culturels.

Intérêt commun pour Goethe, mais dans une perspective différente: Adorno l’aborde dans sa critique de la culture bourgeoise, tandis que Vogl en fait un laboratoire épistémologique.

Différences : Adorno reste attaché à une dialectique négative, profondément imprégnée de marxisme hégélien.

Vogl, lui, se situe plutôt dans une logique post-marxiste et post-structuraliste, méfiant à l’égard des totalités dialectiques, et préférant des lectures discontinues, locales, archéologiques.

On pourrait dire que Vogl est une sorte d'héritier indiscipliné de la Théorie critique : il partage sa méfiance à l'égard de la raison capitaliste, mais adopte des outils foucaldiens, littéraires, et "poétologiques" pour la déconstruire.

Vogl et Nietzsche : la transvaluation des valeurs

Vogl ne consacre pas d’ouvrage entier à Nietzsche, mais l’influence est là, diffuse, mais structurante, notamment sur deux plans :

- Le pouvoir et les affects

Nietzsche, dans La Généalogie de la morale, montre que les systèmes moraux sont des dispositifs de pouvoir intériorisés, fondés sur des affections négatives (culpabilité, ressentiment).

Chez Vogl, ce ressentiment devient une ressource exploitable par les régimes économiques numériques : ce n’est plus un simple symptôme de l’âme blessée, mais une donnée, une énergie sociale, voire une marchandise.

- La transvaluation des valeurs

Nietzsche appelait à une refondation des valeurs, au-delà du bien et du mal, contre la morale chrétienne de la faiblesse.

Vogl n’appelle pas à une transvaluation explicite, mais on peut dire qu’il diagnostique un processus involontaire de reconfiguration des valeurs dans l’ère numérique :

La vérité devient moins une fin qu’un effet de viralité.

La liberté devient un choix programmé par des algorithmes.

Le sujet rationnel devient un profil comportemental.

Ainsi, sans être nietzschéen au sens strict, Vogl s’inscrit dans une logique de généalogie critique, là où Nietzsche interrogeait les origines des valeurs, et Foucault leur sédimentation dans des dispositifs.

En résumé

Vogl partage avec Benjamin et Adorno une critique radicale de la modernité, mais en mobilisant des outils post-foucaldiens et en mettant l’accent sur le numérique, le ressentiment et l’information.

Il n’est pas un lecteur explicite de Nietzsche, mais il hérite de son intuition fondamentale : le pouvoir est inscrit dans les valeurs, les formes, les discours – et aujourd’hui, dans les algorithmes.

Sa spécificité : relier littérature, savoir et pouvoir, de Goethe à Google, en passant par les passions, les formes esthétiques et les infrastructures techniques.

En savoir plus sur les notions de "gouvernementalité algorithmique" et de "poétique des savoirs" nous conviendrait parfaitement.

Ces deux notions sont centrales pour comprendre l’originalité de la pensée de Joseph Vogl. Elles permettent d’articuler les nouvelles formes de pouvoir technologique et le rôle des récits, des formes littéraires ou culturelles dans la production de savoir. Elles peuvent sembler très différentes, mais chez Vogl, elles dialoguent intimement : la manière dont une société "raconte" le monde n’est jamais innocente — elle participe à sa gouvernance effective.

1. La gouvernementalité algorithmique

Origine du terme

La notion est un prolongement critique de la "gouvernementalité" chez Michel Foucault, c’est-à-dire :

"L’ensemble constitué par les institutions, les procédures, les analyses, les calculs, les tactiques qui permettent d’exercer une forme très spécifique de pouvoir : le gouvernement des conduites."

Chez Foucault, la gouvernementalité moderne émerge à partir du XVIIIe siècle, avec l'État libéral : il ne s’agit plus de gouverner seulement par décret ou par force, mais par des mécanismes d’incitation, de régulation, de normalisation des comportements.

Vogl prolonge cette idée dans le monde post-légal, post-étatique, datafié et algorithmisé.

La gouvernementalité algorithmique, chez Vogl, se définit comme :

Un régime de pouvoir déterritorialisé fondé sur la collecte, le traitement et l'exploitation de données massives, qui permet de modéliser, prédire et orienter les comportements humains, souvent de manière préconsciente et sans intervention explicite d’un appareil d’État.

Ses caractéristiques principales :

- a) Profilage comportemental

Chaque individu devient une matrice de données (géolocalisation, achats, réseaux, recherches…).

Ces données ne servent pas à "connaître" l’individu comme une personne morale ou politique, mais à anticiper ses actions, à le rediriger (via la publicité, l’interface, l’algorithme de recommandation).

- b) Pouvoir sans visage

Ce régime ne repose plus sur des figures visibles du pouvoir (roi, juge, bureaucrate) mais sur des architectures techniques, souvent opaques.

Ce pouvoir est dispersé, automatisé, intégré à l’environnement (smartphones, applis, plateformes, objets connectés).

- c) Économie de l'affect

Les plateformes optimisent l’engagement via des affects polarisants : indignation, peur, colère, ressentiment. L’algorithme "apprend" que l’indignation génère du clic.

Ainsi, le ressentiment devient une ressource économique, un carburant du capitalisme attentionnel.

- d) Subversion de la rationalité

La figure classique du sujet rationnel autonome (hérité des Lumières) est supplantée par un sujet calculé, anticipé, nudgé, dans un environnement de micro-incitations invisibles.

En résumé :

Le pouvoir ne vous dit plus quoi faire : il prédit ce que vous allez faire, puis crée les conditions pour que cela se réalise — sans que vous sachiez qu’on vous a influencé.

2. La poétique des savoirs

Ce concept est plus "littéraire", mais tout aussi crucial. Il s’agit d’un des apports les plus originaux de Vogl, notamment dans Poetologien des Wissens et Kalkül und Leidenschaft.

Qu’entend-on par "poétique des savoirs" ?

L’idée que les formes littéraires (romans, récits, styles, genres) ne se contentent pas de représenter un monde déjà connu, mais participent activement à la production des savoirs — y compris scientifiques, économiques, politiques.

Trois idées centrales :

- a) La forme fait savoir

Par exemple, un roman épistolaire ne transmet pas la même compréhension du monde qu’un roman réaliste à narrateur omniscient.

La forme narrative configure une perception du temps, de la causalité, de l’individualité, etc.

- b) La littérature comme lieu d’expérimentation

Goethe, Kleist, Büchner, mais aussi Kafka ou Musil, ne sont pas "des artistes qui expriment leur époque", mais des penseurs qui mettent en scène des configurations possibles du savoir, du droit, de la responsabilité, de la folie…

Chez Goethe, par exemple, Vogl étudie comment le langage scientifique s’infiltre dans la fiction (cf. Les Affinités électives) et modèle les affects.

- c) Les régimes de savoir sont historiques

La "science" n’a pas toujours été ce qu’elle est aujourd’hui. La frontière entre science, fiction, et mythe a été mobile.

La poétique des savoirs étudie cette mobilité historique, en interrogeant les formes culturelles par lesquelles un monde devient pensable, dicible, représentable.

En quoi cela rejoint la gouvernementalité ?

- La littérature préfigure souvent des dispositifs de pouvoir : Vogl montre comment certaines formes littéraires normalisent des comportements, des structures sociales (notamment dans la bourgeoisie naissante).

- Inversement, aujourd’hui, les formes algorithmiques jouent le rôle qu’avait la littérature dans le passé : elles produisent des savoirs sociaux, structurent des subjectivités, modèlent la perception du réel.

Synthèse (en une phrase chacun)

Gouvernementalité algorithmique : régime de pouvoir technologique où les comportements sont orientés par la donnée et l’algorithme, souvent sans conscience ni consentement.

Poétique des savoirs : étude des formes culturelles et littéraires comme producteurs historiques de rationalité, de normativité et de savoir.

19:04 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, joseph vogl, ère digitale, algorithmes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Albert Camus et la prostration du Français

Albert Camus et la prostration du Français

Nicolas Bonnal

On sait que Camus aura beaucoup souffert du carcan scolaire. Le redécouvrir c’est le lire en oubliant le fatras idéologique (Résistance, Vichy, décolonisation, communisme, absurde…) qui l’accompagne, certes en le remettant aussi à sa modeste – modeste mais indispensable - place. Car il ne faut pas oublier que sa mort accidentelle aura arrangé tout le monde, surtout à gauche. Certains le voyaient mal tourner alors.

J’ai eu comme ça un besoin de relecture étant resté sur des souvenirs lumineux et surpris (on se doute qu’il n’était pas a priori ma tasse de thé). Mais en le triangulant avec le roman noir américain (même froideur glaciale, même prison de fer que chez Chandler), avec Céline et avec les réflexions du maître communiste Henri Lefebvre, inspirateur de Debord et découvreur de la vie ordinaire qui allait décapiter tous les mouvements politiques (car quel mouvement politique voudrait nous en arracher à cette vie ordinaire ?) ; en relisant d’une manière behaviouriste L’Etranger par exemple, en le considérant comme un documentaire social et non comme une « allégorie » (les pages de Wikipédia sont ridicules, abjectes même) et en se rappelant que notre bon esprit fut surtout un découvreur de Dostoïevski, on arrive à de curieuses observations.

Rappelons au passage que si Visconti a raté l’adaptation cinéma de L’Etranger, il a très bien réussi celle de D’Annunzio (L’Innocent est son chef-d’œuvre), ou celle des Nuits blanches de Dostoïevski, ce qui montre que n’importe quel maître du dix-neuvième siècle est plus présent, moderne et contemporain que toutes les babioles du vingtième siècle.

Je n’ai pas trop envie de reprendre le lien entre La Peste et le Covid. Il est déjà trop éculé et trop évident, même si La Peste annonce et décrit le pouvoir moderne et la banalité de son mal et de ses méthodes qui ont été vues par Jouvenel à la même époque (que L’Etranger) dans ses analyses sur la démocratie totalitaire.

Mais prenons le début tout de même; c’est ce Camus célinien qui me surprend:

« Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat, tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. »

Comparons ici :

« Au lit ils enlevaient leurs lunettes d’abord et leurs râteliers ensuite dans un verre et plaçaient le tout en évidence. Ils n’avaient pas l’air de se parler entre eux, entre sexes, tout à fait comme dans la rue. On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer… »

Le style de Céline reste incomparable mais l’effet est le même.

Impitoyable, Camus observe aussi – toujours au début de La Peste donc :

« Mais, très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant, les autres jours de la semaine, de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leurs bureaux, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leurs balcons. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes. »

La suite résonne comme du Henri de Man :

« On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos contemporains sont ainsi. »

La banalité du mal moderne se manifeste partout :

« Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficultés aussitôt qu'on a des habitudes. »

La presse, l’information ? On lit ceci plus loin :

« Les journaux, naturellement, obéissaient à la consigne d'optimisme à tout prix qu'ils avaient reçues. À les lire, ce qui caractérisait la situation, c'était « l'exemple émouvant de calme et de sang-froid » que donnait la population. »

La presse n’est là que pour programmer sur ordre. Dont acte.

Les crétins font donc de La Peste un produit allégorique sur Vichy et la Shoah. En réalité on est plus proche d’Ionesco-Beckett, de ce désespoir, devant la vie et les hommes modernes, qui a saisi les écrivains au lendemain de la seconde guerre mondiale: et Camus finit par douter de la réalité des hommes qui l’entourent. On est ici au début – début épouvantable – de L’Etranger, quand il veille notre héros (meurt et sot comme racines) le cadavre de sa mère (il n’est donc pas si abominable que cela, il est prostré et fatigué de réagir, comme le froncé sous Macron) :

« Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne et pas un détail de leurs visages ou de leurs habits ne m'échappait. Pourtant je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. »

En fait avant la télé déjà l’homme moderne ou pour parler comme l’extraordinaire Roderick Seidinger l’homme post-historique doute de la réalité de son prochain, avant même qu’il ne lui parvienne plus que par écran interposé (voyez mon texte sur Nizan et le bourgeois) !

Il fait des observations prosaïques mais objectives notre "étranger":

« Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs visages, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. Je crois plutôt qu'ils me saluaient. »

Retour au boulot avec l’impeccable patron:

« En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de congé: c'est aujourd'hui samedi. Je l'avais pour ainsi dire oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi quatre jours de vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. »

Atmosphère de gendarmerie… Courteline est passé par là il est vrai… O bureaucratie, ô républiques !

Puis L’Etranger retrouve sa jolie fille, d’ailleurs espagnole, comme tant de gens à Oran et ailleurs. Au lieu de venir râler toute leur vie en République, certains pieds noirs auraient mieux fait de s’y rendre et d’y vivre en Espagne, même « franquiste » ! Bazar politique à part c’était le pays le plus libre et le plus heureux du monde, le moins taxé aussi (il y a des restes…). Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur dans un pays où les partis politiques sont interdits. Pas de parti socialiste, communiste, conservateur, républicain, catho, crétin-démocrate, euro-féministe écologiste, national-sioniste ou populiste…

Et ici on découvre une évidence rappelée par Revel dans ses très bonnes Mémoires (le Voleur dans la maison vide) : chaque génération croit avoir inventé la révolution sexuelle. En réalité on se croirait dans les années soixante-dix (les présumées libératoires qui imposèrent surtout avortement, féminisme, implosion familiale) et comment :

« J'ai retrouvé dans l'eau Marie Cardona, une ancienne dactylo de mon bureau dont j'avais eu envie à l'époque.

Elle aussi, je crois. Mais elle est partie peu après et nous n'avons pas eu le temps. Je l'ai aidée à monter sur une bouée et, dans ce mouvement, j'ai effleuré ses seins. J'étais encore dans l'eau quand elle était déjà à plat ventre sur la bouée. Elle s'est retournée vers moi. Elle avait les cheveux dans les yeux et elle riait. Je me suis hissé à côté d'elle sur la bouée. Il faisait bon et, comme en plaisantant, j'ai laissé aller ma tête en arrière et je l'ai posée sur son ventre. Elle n'a rien dit et je suis resté ainsi. »

Après on est plus vie ordinaire que jamais (et alors, René Guénon ? C’est un crime ?), et on parle bronzette et cinoche :

« Sur le quai, pendant que nous nous séchions, elle m'a dit : « Je suis plus brune que vous. » Je lui ai demandé si elle voulait venir au cinéma, le soir. Elle a encore ri et m'a dit qu'elle avait envie de voir un film avec Fernandel. Quand nous nous sommes rhabillés, elle a eu l'air très surprise de me voir avec une cravate noire et elle m'a demandé si j'étais en deuil. »

Atterrissage en douceur mais atterrissage quand même :

« Je lui ai dit que maman était morte. Comme elle voulait savoir depuis quand, j'ai répondu : « Depuis hier. » Elle a eu un petit recul, mais n'a fait aucune remarque. »

Rappelons comme ça en passant les faux scandales liés à la canicule de 2004. Survient la fameuse après-midi sans télé passée à ne rien foutre donc et à mater la rue du balcon puisqu’il n’y a pas de télé :

« J'ai pensé qu'ils allaient aux cinémas du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. »

Là on est dans Guy Debord !

Paragraphe premier du légendaire opus :

« Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans la représentation. »

Et comme dit le cinéphile Céline (Le Voyage, toujours), étranger à New York :

« Nous sommes, par nature, si futiles, que seules les distractions peuvent nous empêcher vraiment de mourir. Je m’accrochais pour mon compte au cinéma avec une ferveur désespérée. »

Ensuite il y a le sport et ses supporters :

« À cinq heures, des tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et, les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leurs petites valises. Ils hurlaient et chantaient à pleins poumons que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a même crié : « On les a eus. » Et j'ai fait : « Oui », en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. »

Petite piqure de rappel avec Henri de Man :

« De Man voit aussi l’homogénéisation frapper les esprits grâce aux médias de masse et à l’adoration du sport ou du people. Il parle de sa vision de pavillons de banlieue et leur audition, à ces habitants qu’il croyait bien logés, d’une seule émission :

Tous les habitants de ces maisons particulières écoutaient en même temps la même retransmission. Je fus pris de cette angoisse… Aujourd’hui ce sont les informations qui jouent ce rôle par la manière dont elles sont choisies et présentées, par la répétition constante des mêmes formules et surtout par la force suggestive concentrée dans les titres et les manchettes. »

Retour à Camus. Le troupeau rentre de la promenade et du spectacle :

« La journée a tourné encore un peu. Au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre et, avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventures. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus graves. »

Après le sport, un peu de cul comme on disait jadis :

« Quand nous nous sommes rhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'ai embrassée. À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenue contre moi et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi et de nous jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre ouverte et c'était bon de sentir la nuit d'été couler sur nos corps bruns. »

Maupassant parlait déjà de cette libération sexuelle en Algérie. Et de ce peu de futur aussi qui nous y attendait :

« Et je pensais à ce peuple vaincu au milieu duquel nous campons ou plutôt qui campe au milieu de nous, dont nous commençons à parler la langue, que nous voyons vivre chaque jour sous la toile transparente de ses tentes, à qui nous imposons nos lois, nos règlements et nos coutumes, et dont nous ignorons tout, mais tout, entendez-vous, comme si nous n’étions pas là, uniquement occupés à le regarder depuis bientôt soixante ans…. »

L’Etranger comme métaphore du froncé qui campe ?

Camus a parlé de ces vieux sans réalité, et Maupassant de ces colonisateurs qui ne sont pas là, « comme si nous n’étions pas là… ». J’ai eu cette sensation partout où j’ai vu la « présence française » en voyageant… Ne polémiquons pas.

Mais continuons, comme dirait Sartre :

« Quand elle a ri, j'ai eu encore envie d'elle. Un moment après, elle m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Elle a eu l'air triste. Mais en préparant le déjeuner, et à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que je l'ai embrassée. C'est à ce moment que les bruits d'une dispute ont éclaté chez Raymond. »

Comme on sait le Raymond en question est encore plus obsédé sexuel que notre meurt-sot et c’est son obsession pour les filles arabes battues qui va amener le drame.

« Mais Raymond m'a demandé d'attendre et il m'a dit qu'il aurait pu me transmettre cette invitation le soir, mais qu'il voulait m'avertir d'autre chose. Il avait été suivi toute la journée par un groupe d'Arabes parmi lesquels se trouvait le frère de son ancienne maîtresse. « Si tu le vois près de la maison ce soir en rentrant, avertis-moi. » J'ai dit que c'était entendu. »

Sur cet incident se rappeler l’essentiel: on va guillotiner un Français de souche qui a tué un arabe. C’est aussi ça L’Etranger, même si tout le monde oublie... Pour le reste Maupassant avait sans doute raison: le froncé se comporte en touriste et en campeur partout où il passe, et il n’a donc rien colonisé sérieusement. Voyez et revoyez Rue cases-nègres, un des derniers chefs d’œuvre de notre cinéma. On voudrait polémiquer mais je n’en ai aucune envie.

Trop espagnole, la pauvre et romantique Marie se fait encore rembarrer :

« Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. J'ai répondu comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien mais que sans doute je ne l'aimais pas. « Pourquoi m'épouser alors ? » a-t-elle dit. »

Pour divorcer. Comme dit Yockey dans son opus monumental, le divorce remplace le mariage.

Rappel : Maupassant évoque aussi dans son conte comique Marroca des souvenirs sexuels hispaniques. L’autre conte à relire est Allouma.

Marie s’enfonce, elle est obligée de s’enfoncer vu l’énergumène postmoderne, post-historique et post-tout qui l’a séduite :

« Après un autre moment de silence, elle a murmuré que j'étais bizarre, qu'elle m'aimait sans doute à cause de cela mais que peut-être un jour je la dégoûterais pour les mêmes raisons. »

Meurt-sot annonce Jean Yanne en fait, celui de Nous ne vieillirons pas ensemble; et c’est Pialat, pas Visconti (le pauvre, car une fois qu’on a enlevé les costumes…) qui aurait du « adapter » comme on dit en novlangue L’Etranger.

Puis on parle de Paris et c’est pittoresque :

« Je lui ai parlé alors de la proposition du patron et Marie m'a dit qu'elle aimerait connaître Paris. Je lui ai, appris que j'y avais vécu dans un temps et elle m'a demandé comment c'était. Je lui ai dit : « C'est sale. Il y a des pigeons et des cours noires. Les gens ont la peau blanche. »

C’était avant Hidalgo…

Rare allusion heureuse à la belle race méditerranéenne de la rue algérienne :

« Puis nous avons marché et traversé la ville par ses grandes rues. Les femmes étaient belles et j'ai demandé à Marie si elle le remarquait. Elle m'a dit que oui et qu'elle me comprenait. Pendant un moment, nous n'avons plus parlé. »

Céline dit la même chose sur les newyorkaises. Il est plus lyrique naturellement :

« Quelles gracieuses souplesses cependant ! Quelles délicatesses incroyables ! Quelles trouvailles d’harmonie ! Périlleuses nuances ! Réussites de tous les dangers ! De toutes les promesses possibles de la figure et du corps parmi tant de blondes ! Ces brunes ! Et ces Titiennes ! Et qu’il y en avait plus qu’il en venait encore ! C’est peut-être, pensais-je, la Grèce qui recommence ? J’arrive au bon moment ! »

Ces races créoles étaient belles. Mais revenons sur terre :

« Nous allions partir quand Raymond, tout d'un coup, m'a fait signe de regarder en face. J'ai vu un groupe d'Arabes adossés à la devanture du bureau de tabac. Ils nous regardaient en silence, mais à leur manière, ni plus ni moins que si nous étions des pierres ou des arbres morts. »

Le Français qui aime tant moraliser les Américains ferait bien de méditer ces lignes – et celles de Maupassant (inspiré non par Dostoïevski mais comme on sait par Schopenhauer). Métaphore de la pression qui monte L’Etranger?

Après il faut passer à table. Et là on est affamés. J’ai un ami restaurateur à Vézelay qui me dit que son restau est plein à midi dix des fois. Ma sœur confirme pour Monaco. Elle sait aussi que dans plein de bleds en France on ne peut plus dîner. Passées huit heures c’est le couvre-feu annoncé par mon Philippe Muray (avec la fin du sexe) il y a trente ans déjà.

On va voir :

« Quand nous sommes revenus, Masson nous appelait déjà. J'ai dit que j'avais très faim et il a déclaré tout de suite à sa femme que je lui plaisais. Le pain était bon, j'ai dévoré ma part de poisson. Il y avait ensuite de la viande et des pommes de terre frites. Nous mangions tous sans parler. Masson buvait souvent du vin et il me servait sans arrêt. Au café, j'avais la tête un peu lourde et j'ai fumé beaucoup. »

J’ai sympathisé une fois avec un jeune serveur équatorien (un des pays sinistres où j’ai séjourné le moins longtemps en Amérique du Sud) à Côme ; il était impressionné par cette clientèle de retraités qui venait dîner à dix-neuf heures pour se planter ensuite devant Tik Tok ou la télé. Tutti quadrati, m’a-t-il dit en italien dans cette ville alors submergée de migrants et de son et lumière écolo-Bergoglio…

Résultat des courses, on a mangé un peu tôt. Il annonce la France à Macron notre "étranger":

« Masson, Raymond et moi, nous avons envisagé de passer ensemble le mois d'août à la plage, à frais communs. Marie nous a dit tout d'un coup : « Vous savez quelle heure il est ? Il est onze heures et demie. » Nous étions tous étonnés, mais Masson a dit qu'on avait mangé très tôt, et que c'était naturel parce que l'heure du déjeuner, c'était l'heure où l'on avait faim. »

Pas de doute, ils se seraient fait vacciner trente fois pour aller au restau à dix heures…

A l’heure où j’écris je vois une épidémie d’obésité irréelle se produire en Espagne. Mes amis me garantissent que ça se produit aussi en France. Bouffer est un but en soi, pas un moyen, rappelait Shamir à propos des Israéliens.

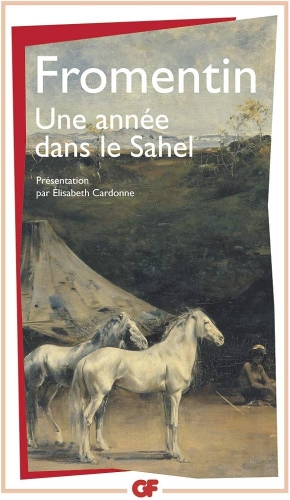

On a beaucoup parlé des grands auteurs du dix-neuvième siècle. Un peu de Dominique de Fromentin (peintre d’Algérie aussi) :

« Quoiqu'il ne fût pas le premier venu autant qu'il le prétendait, et qu'avant de rentrer dans les effacements de sa province il en fût sorti par un commencement de célébrité, il aimait à se confondre avec la multitude des inconnus, qu'il appelait les quantités négatives. »

Allez, encore une répétition de ce rare plaisir littéraire :

« Pourtant je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. »

Ma conclusion ? C’est facile d’accuser l’informatique et la télé. Mon mal vient de plus loin, comme dit Jean Racine.

Sources principales :

http://www.maupassantiana.fr/Oeuvre/Les%20Contes%20de%20M...

https://dissibooks.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/...

http://datablock.free.fr/GUY%20DEBORD%20La%20societe%20du...

https://www.ebooksgratuits.com/blackmask/fromentin_domini...

https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/09/19/lecons-liber...

https://www.amazon.fr/Dosto%C3%AFevski-modernit%C3%A9-occ...

https://www.amazon.fr/Louis-Ferdinand-C%C3%A9line-pacifis...

https://www.dedefensa.org/article/nizan-et-les-caracteres...

17:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook