mercredi, 04 janvier 2012

La machine propagandiste américaine “Freedom House”

Bernhard TOMASCHITZ:

La machine propagandiste américaine “Freedom House”

L’organisation “Freedom House” est-elle véritablement une organisation indépendante, consacrant ses efforts à la promotion d’une vraie démocratie et d’une liberté authentique? Plus que jamais, le doute est permis!

Récemment, l’ONG américaine “Freedom House” a célébré son 70ème anniversaire. Dans le monde, on connait surtout cette “Maison de la Liberté” pour son rapport annuel sur les progrès de la démocratie et de la liberté de la presse dans le monde. Dans l’univers médiatique occidental, cette “Freedom House” est très souvent citée, sous prétexte qu’elle serait indépendante. Ce qui, en revanche, est nettement moins connu, ou est plutôt sciemment tu, c’est que la “Freedom House” reçoit environ 80% de son budget, de manière directe ou indirecte, d’instances américaines officielles. Les quelque onze milliards de dollars, dont a bénéficié cette fondation au cours de l’année 2011, proviennent en grosse partie du ministère américain des affaires étrangères, de l’autorité US s’occupant d’aide au développement (l’USAID) ou de la NED (“National Endowment for Democracy”) qui n’est autre que le “bras civil” des services secrets, en d’autres mots de la CIA.

Il nous paraît nécessaire de jeter un regard rétrospectif sur l’histoire de cette fondation et sur le contexte de sa création. Rapidement, on s’aperçoit qu’il n’est nullement question d’indépendance par rapport à l’Etat américain. Ce fut surtout l’épouse du Président américain de l’époque, Eleanor Roosevelt, qui présida à sa naissance pendant l’automne 1941. En coulisses, c’était évidemment son mari qui tirait toutes les ficelles. L’objectif de la fondation, au moment de sa création, n’était pas tant la diffusion planétaire de la “démocratie libérale” selon le modèle américain, mais la création, par propagande systématique, de toutes les conditions nécessaires pour faire participer directement les Etats-Unis à la seconde guerre mondiale. La “Freedom House” ne dissimule nullement cette intention de départ et, sur son site de l’internet, son émergence est justifiée par la nécessité “après la fusion entre deux groupes fondés avec le soutien tacite du Président Roosevelt, d’obtenir l’assentiment public à une participation des Etats-Unis à la guerre, à une époque où les préjugés isolationnistes donnaient le ton”. La propagande belliciste a donc été une caractéristique constante de la “Freedom House”, jusqu’à date très récente. On a ainsi pu constater qu’en mars 2003 la “Freedom House” a soutenu, avec toutes la virulence voulue, la guerre américaine contre l’Irak, contraire au droit des gens. Une déclaration l’atteste: “Du plus profond de notre coeur, nous espérons que ces efforts de guerre, où les forces américaines seront impliquées, se dérouleront au mieux et que la tyrannie de Saddam Hussein tombera en coûtant le minimum en vies humaines”.

La qualité des membres du conseil de supervision de la “Freedom House” nous permet aussi de dégager une image significative de la nature intrinsèque de l’ONG: d’après elle, ce conseil comprendrait “des dirigeants d’entreprises et de syndicats, d’anciens fonctionnaires gouvernementaux, des universitaires, des écrivains et des journalistes”. Cependant, parmi les anciens membres de ce conseil de supervision, on trouve une proportion, supérieure à la moyenne, de faucons néo-conservateurs comme Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz ou Jeanne Kirkpatrick. Ces trois personnalités, tout comme un des nouveaux membres de ce conseil de supervision, Kenneth Adelman, étaient tous des partisans virulents de l’attaque contre l’Irak.

Après la victoire des alliés occidentaux en 1945 et au début de la Guerre Froide, la “Freedom House” s’est muée en un instrument de la politique américaine d’endiguement de l’Union Soviétique. Le premier objectif était surtout de lier durablement les petites puissances d’Europe occidentale à Washington. “C’est pour cette raison que la Freedom House a soutenu très activement l’alliance atlantique de notre après-guerre ainsi que des stratégies et des institutions comme le Plan Marshall ou l’OTAN”. Après que les Etats-Unis aient pu aligner comme ils le voulaient leurs “partenaires” d’Europe occidentale, les efforts de la Freedom House se sont focalisés sur la lutte contre les Etats marxisants du Tiers Monde; après la fin de la Guerre Froide et l’effondrement de l’Union Soviétique, la Freedom House est revenue en Europe, pour en faire son théâtre d’intervention principal. Il s’agissait surtout, dans un premier temps, de lier aux structures euro-atlantiques les anciens Etats communistes d’Europe centrale et orientale. Ou pour s’exprimer d’une autre manière: les anciens satellites de l’Union Soviétique devaient faire de Washington leur nouveau centre de gravitation.

Pour faire d’une pierre deux coups, la première antenne extérieure de la Freedom House est installée en 1993 en Ukraine, sous prétexte de “travailler à l’organisation d’élections libres et justes et de renforcer la société civile”. D’autres antennes sont installées ailleurs en Europe dans les années suivantes, notamment en Serbie et en Hongrie. Mais c’est l’Ukraine qui recevra la priorité dans les efforts de la Freedom House. Pourquoi? Parce que l’Etat territorialement le plus vaste d’Europe est, d’une part, le pays par où transite le gaz naturel russe: il revêt dès lors une importance stratégique cruciale; d’autre part, la maîtrise de l’Ukraine, si elle devenait fait avéré, constituerait une avancée capitale dans le projet américain d’affaiblir définitivement la Russie. Par conséquence, la Freedom House, pour réaliser ces objectifs, a soutenu la “révolution orange” à Kiev en 2004/2005, partiellement avec le soutien de la Fondation “Open Society” du spéculateur en bourse Georges Sörös. Dans ce contexte, Ron Paul, membre du Congrès à Washington, critiquait la politique suivie en décembre 2004, en soulignant que l’argent américain “servait surtout à soutenir un seul candidat, au détriment des autres”. Ron Paul désignait ainsi le vainqueur des élections de l’époque, Victor Youchtchenko, fidèle vassal de Washington qui entendait faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN. Ron Paul a encore été plus précis quand il a dénoncé l’immixtion patente des Etats-Unis dans le processus électoral ukrainien: “Nous savons que le gouvernement américain, via l’USAID, a octroyé des millions de dollars provenant de l’organisation PAUCI (“Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative”), laquelle est administrée par la Freedom House. Suite à cela, l’organisation PAUCI a réparti les subsides gouvernementaux américains parmi d’innombrables ONG ukrainiennes”.

La “Freeedom House” n’a pas caché sa satisfaction pendant la présidence de Youchtchenko à Kiev mais a changé radicalement d’attitude lorsque son rival de longue date, Victor Yanoukovitch, a été élu chef de l’Etat au début de l’année 2010. Yanoukovitch a opéré un nouvau rapprochement russo-ukrainien en commençant par renouveler le bail pour les ports de Crimée où mouille la flotte russe de la Mer Noire. Le bail, accordé aux navires de guerre russes, est prolongé jusqu’en 2041. Comme Yanoukovitch ne veut pas entendre parler d’une inféodation de son pays aux structures euro-atlantistes, la “Freedom House” a fait descendre la cote de l’Ukraine: de “pays libre”, elle est devenue “pays partiellement libre”. De plus, la Freedom House déclare que règnent en Ukraine “des abus de pouvoir” comme on n’en avait plus vu depuis 2004.

Dans le collimateur des “diffuseurs de démocratie” établis à Washington se trouve aussi désormais la Hongrie. La raison de placer la nation hongroise dans le collimateur de Washington réside principalement dans la politique du Premier Ministre Viktor Orbàn, qui entend ne défendre que les seuls intérêts de la Hongrie. De plus, le parti Fidesz au pouvoir dispose de suffisamment de sièges, pour la première fois dans la Hongrie post-communiste, pour permettre à Orbàn de nationaliser les caisses privées de pension et de faire renaître la tradition de la “Couronne sacrée”, fondement du “cadre constitutionnel pré-moderne” de la Hongrie.

La Hongrie appartient à cette catégorie de “pays en transition”, comme par ailleurs l’Ukraine et d’autres pays de l’ancienne zone communiste, où il s’agit de faire triompher l’influence américaine et de l’ancrer définitivement. L’obstacle majeur à ce projet est évidemment la Russie, car, premièrement, ce grand pays est dirigé de manière autoritaire par Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev, ce qui gène le travail de la Freeedom House et d’autres fondations américaines influentes; deuxièmement, la Russie exerce une influence sur ses voisins immédiats, ce qui est jugé “nuisible” à Washington. Raison pour laquelle une collaboratrice en vue de la Freedom House, Jennifer Windsor, déclare, très sérieusement, que, “de fait, la démocratie a échoué dans bon nombre de pays ayant appartenu à l’Union Soviétique et que cet échec est dû partiellement à l’exemple russe d’un autoritarisme en phase ascendante”. Voilà pourquoi cette dame réclame: “Les Etats-Unis et l’Europe doivent forcer la Russie à jouer un rôle constructif dans le soutien aux modes de comportement politiques démocratiques, tant à l’intérieur de la Fédération russe elle-même qu’à l’étranger”.

La pression qui s’exerce aujourd’hui sur Moscou ne se justifie pas, en fin de compte, par un souci de démocratie ou de droits de l’homme, qui tenaillerait les personnalités politiques et économiques américaines et euro-atlantistes, mais bien plutôt par des intérêts économiques et commerciaux sonnants et trébuchants. La Russie, en effet, comme chacun le sait, est immensément riche en matières premières, tout comme l’Iran (celui du Shah hier comme celui d’Ahmadinedjad aujourd’hui) est riche en pétrole et en gaz naturel ou comme la Chine qui ne cesse de croître sur le plan économique. Ces trois pays sont de nos jours les cibles privilégiées du soft power américain en action. Outre leurs matières premières ou leurs atouts industriels, ils ont un point commun: ils refusent de suivre les injonctions des cercles politiques américains et de Wall Street et n’adoptent pas la marche qu’on tente de leur dicter en politique comme en économie.

Bernhard TOMASCHITZ.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°45/2011; http://www.zurzeit.at ).

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, freedom house, etats-unis, impérialisme américain, soft power |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’eroe Baltasar Gracian

L’eroe Baltasar Gracian

Il vecchio storico inglese Thomas Carlyle insegnò con inclinazione romantica che l’eroismo ha molte facce, che quasi ogni aspetto della vita può essere interpretato come un momento in cui si può dispiegare una speciale attitudine verso l’ascesi di perfezione. Eroe è il Dio pagano che assomma su di sé tutte le qualità della stirpe, ma eroico può essere allo stesso modo lo spirito sacerdotale, ed eroi possono essere il profeta, il poeta, lo scrittore, il sovrano.

Il vecchio storico inglese Thomas Carlyle insegnò con inclinazione romantica che l’eroismo ha molte facce, che quasi ogni aspetto della vita può essere interpretato come un momento in cui si può dispiegare una speciale attitudine verso l’ascesi di perfezione. Eroe è il Dio pagano che assomma su di sé tutte le qualità della stirpe, ma eroico può essere allo stesso modo lo spirito sacerdotale, ed eroi possono essere il profeta, il poeta, lo scrittore, il sovrano.

Il singolarissimo teologo spagnolo Baltasar Gracián, vissuto nel Seicento, a tutto questo aveva aggiunto l’eroismo come qualità dell’individuo differenziato che, grazie ad una poderosa fiducia in se stesso, duramente conquistata, perviene al successo nel mondo e al trionfo della sua volontà su quelle altrui. Si eccelle tra gli uomini attraverso l’uso accorto e disciplinato di doti sottili costantemente affinate. Qualcosa di più e di meglio di un moralista alla Montaigne. Un divulgatore di sapienza e di strategie di vita vissuta, tutte tese alla gloria trionfale nel mondo e all’affermazione sui tipi “inferiori” e indifferenziati. Gracián, ammirato e citato da Schopenhauer e da Nietzsche, che lo considerarono quasi un loro maestro e antesignano, scrisse diversi libri di gran successo, diremmo dei veri e propri “manuali del Superuomo”.

Era un gesuita, e dal gesuitismo imparò tutte quelle nozioni di affilata capacità di introspezione e di acuta conoscenza dei tempi e dei modi, che fecero di quell’ordine il tempio della dissimulazione e infine anche della sua degenerazione curiale, l’ipocrisia farisaica. In Gracián, tuttavia, si nota l’assoluta assenza di riferimenti ai dogmi cristiani: per questo, tenuto in sospetto dalla Compagnia di Gesù, fu prima ammonito, poi allontanato nel 1657 dalla cattedra e infine messo in condizione di non nuocere relegandolo presso un convento sperduto, con la tassativa proibizione di scrivere. Lo si accusava di aver intrapreso una precettistica del tutto profana sul saper vivere e, soprattutto, sul saper predominare sulle cose e sul mondo degli uomini, insomma di essere un laicissimo teorico di ciò che oggi chiameremmo una volontà di potenza in piena regola.

La recente pubblicazione de L’eroe (Bompiani), uno dei testi più celebri del trattatista aragonese, è l’occasione per verificare come il pensiero europeo si sia sempre misurato con queste categorie dell’essere e del mostrarsi, del fare e dell’avere ragione della realtà, in maniera che, dai sofisti e dagli stoici fino a Machiavelli, ai moralisti francesi o a Nietzsche e all’esistenzialismo, problema non da poco è sempre stato quello di avere a che fare col dispiegarsi dell’essere tra le penombre dell’apparire e del sembrare. Gracián insegnava la dissimulazione in quanto categoria dell’essere superiore e dell’innalzarsi al di là di se stessi, in un procedimento di continuo esercizio alla protezione dei propri fini. «Impedisca a tutti l’uomo colto di sondare il fondo della sua fonte, se da tutti vuole essere venerato… la metà è più del tutto, perché una metà ostentata e l’altra promessa, son più di un tutto dichiarato».

La velatezza dell’essere, in questo caso, non sarà un volgare atteggiamento di subdolo mascheramento volto all’inganno, ma, molto più sottilmente e nobilmente, lo strumento di una cerca dell’eccellenza, da ottenersi con il freno dei modi, la perfezione in ogni manifestazione di sé e un dosato ombreggiare i propri disegni. Qualcosa di propriamente “politico”, insomma: «Dissimulare una volontà sarà sovranità». In queste proposizioni sembra riecheggiare, in qualche modo, la dialettica heideggeriana circa il velamento della verità, secondo la struttura stessa della parola greca antica, che proponeva non a caso l’alfa privativo: a-lethéia, proprio nel senso che verità è essenzialmente un togliere veli per gradi. La dialettica sottile dell’apparire e del velarsi, lungi dall’essere solo un gioco femmineo di ritrosie seduttive, è in realtà, secondo la logica dell’etica tradizionale, il segreto della gloria. E la gloria, considerata dagli antichi l’unica e insieme la massima via all’eternità, è ugualmente per Gracián il premio al lavoro terreno dell’uomo di valore superiore.

In anni recenti è stato Emanuele Severino – il cui pensiero sappiamo essere sulla scia heideggeriana – a precisare i contorni del significato della gloria dal punto di vista esistenziale e tradizionale: «L’indefinita manifestazione dell’eterno, in cui la Gloria consiste e che indefinitamente si arricchisce, è il senso autentico della nostra destinazione per l’eternità». La gloria ha dunque a che fare col destino. E il destino ha a che fare con la fortuna e la fortuna con l’audacia, persino con l’azzardo. A patto che prima, dentro di sé, il temerario che si senta chiamato sulla via della gloria abbia percepito la concordanza della sua anima, tesa all’impossibile, con gli arcani segreti del fato. Difatti, in un passo de L’eroe si dice per l’appunto che la fortuna è «gran figlia della suprema provvidenza» e che «è regola da maestri compiuti nella politica discrezione notare la propria fortuna e quella dei propri sostenitori». Non diversamente la pensarono, a ben vedere, e magari senza aver letto un riga di Gracián, personaggi come Napoleone, che diceva di preferire generali fortunati a generali ben preparati, oppure come Hitler, che confessò più volte di aver giocato d’azzardo tutta la vita, sicuro di avere dalla sua parte la “provvidenza”. La fanatica fiducia in se stessi, quale suprema attitudine al comando in grado di piegare anche gli eventi sfavorevoli a proprio vantaggio, veniva da Gracián ricordata come dote dell’uomo di tempra superiore. E faceva l’esempio di Cesare, che al marinaio stanco e sfiduciato rivolse l’ammonimento: «Non dubitare, che offendi la fortuna di Cesare». Il dubbio interiore come ingiuria al destino. Quanto di meno cristiano e di più pagano si possa immaginare. Comprendiamo benissimo il motivo per cui lo scrittore venne messo al bando nella Spagna cattolicissima del gran secolo.

Tutto questo ha i contorni del tragico. Poiché in Gracián è ben vivo il senso di una lotta che l’eroe deve intraprendere prima di tutto su se stesso. Il controllo su ciò che appare e sulle occasioni che gli si presentano deve essere il frutto di un drammatico auto-controllo: questa volontà auto-imposta deve essere la sua signoria. Tanto che, se necessario, anche quando dentro l’uomo differenziato tutto lo sospingesse a dir di sì, la sua potenza e il suo comando interiore lo condurranno a un vittorioso dir di no. Questo si inserisce alla perfezione in quel dominio metafisico in cui si attua il contatto fra trascendenza e vita terrena. È ciò che gli antichi greci chiamavano kairòs, l’attimo fuggente, e i romantici tedeschi indicavano come der grosse Zufall, il grande caso fortunato. Saper cogliere il manifestarsi del momento in cui il destino si palesa per cenni: la levigata sensibilità, quasi un istinto lungamente esercitato, saprà all’istante percepire questa epifania subitanea. Un evidenziarsi del sacro che indica il momento dell’agire. Poiché kairòs è suprema saggezza, è intima consonanza con gli interni voleri del fato, ma è anche sentimento di giustizia. Tradizionalmente, ciò che appare nel mondo, nell’immutabilità di ciò che è vero da sempre, oppure nell’improvviso irrompere dell’inatteso attraverso l’attimo, è anche ciò che è giusto: giusto è ciò che sa sopraggiungere al momento opportuno.

Una filosofia del rischio? Piuttosto, un’acuta capacità di percezione delle armonie e delle disarmonie del mondo. Nella sua introduzione a L’eroe, Antonio Allegra precisa che le sollecitazioni di Gracián verso l’affermazione di sé hanno il carattere di una libera alleanza col destino: «Occorre, in ogni caso, agire all’interno dello spazio della fortuna e del mondo: tutto sta nel potere ancora affermare un margine di libertà rispetto alla situazione integralmente mondana che si presenta, che va acutamente interpretata e colta nelle sue nascoste potenzialità». L’individuo differenziato, l’essere superiore costruito su un’elaborata e fanatica fiducia, si esprime attraverso la decrittazione dei segni lasciati cadere dal fato provvidenziale. Si tratta in fondo di un gioco: vince chi sa elaborare al massimo grado la dialettica tra il vivere all’occasione e l’essere uomo integro in grado di interpretare correttamente i segnali. L’individuo potenziato da questa superiore autocoscienza non è scelto dal caso, ma è lui stesso che sceglie l’attimo. Risolutezza e fulminea capacità di ricorrere alla decisione sono i sintomi dello spirito dominatore: «La prontezza fa da oracolo nei dubbi maggiori, sfinge negli enigmi, filo d’oro nei labirinti, e suole aver l’indole del leone, che riserva il massimo sforzo per quando ne ha più bisogno», scrive Gracián. Un manuale di politica: la golpe e il lione di Machiavelli, più un tocco di quel pessimismo barocco e manieristico che piacque tanto a Schopenhauer e che cercava di interpretare la complessità del mondo moderno allora già in agguato: L’eroe venne pubblicato nel 1637, l’anno di uscita del Discorso sul metodo di Cartesio. Ma anche una filosofia dell’intuito. Una vera mistica terrena dell’azione e del primato. In questo senso, la maschera che, secondo, Gracián, l’uomo superiore deve indossare per assicurarsi il dominio sul mondo non è un trucco plebeo, ma il necessario stigma della diversità: l’eroe gioca le sue maestrìe certo di non dover aprire a nessuno il suo cuore. Il mondo intriso di scaltrezze e di indegnità abbisogna di menti in grado di batterlo sul suo stesso terreno, mantenendo giusto il cuore. «Ti voglio singolare», suona l’esortazione con cui Gracián apre il suo pamphlet rivolgendosi al lettore, «qui avrai non una politica né un’economica, ma una ragion di stato di te stesso». La si direbbe una potente anticipazione di figure metapolitiche come l’Anarca jüngeriano oppure l’Autarca evoliano…

La fama di Gracián non si limitò alla sua epoca o ai momenti di insorgenza sovrumanista. In tempi recenti il suo nome ha riscosso un famigerato successo tra le turbe dei manager d’azienda… e il povero Gracián si è visto trascinare via dall’etica tradizionale aristocratica e dal suo stoicismo barocco, fin dentro le maleodoranti stanze dei consigli d’amministrazione, nei grattacieli americani: numerose edizioni dei suoi libri sono state vendute come il pane tra le schiere di yuppies alla ricerca del facile successo attraverso i manuali di auto-stima per piazzisti in carriera. I suoi libri hanno conosciuto l’onta di essere paragonati alle pubblicazioni a grande tiratura in uso sin dagli anni Cinquanta negli USA, ad esempio quelle a cura della Fondazione Carnegie: come vincere la paura degli altri, come avere successo nel lavoro… Noi aggiungiamo: come trascinare un filosofo del sovrumanismo europeo nel fango della morale da insetti tipica del liberalismo americano…

* * *

Tratto da Linea del 24 ottobre 2008.

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, espagne, 17ème siècle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 03 janvier 2012

Poutine contre-attaque: “Ce sont des drones américains qui ont tué Khadafi!”

Matteo BERNABEI:

Poutine contre-attaque: “Ce sont des drones américains qui ont tué Khadafi!”

Nous assistons désormais à une confrontation sur toute la ligne entre la Russie et les Etats-Unis. Après le différend qui a opposé les deux grandes puissances à propos de la crise syrienne et après la menace de sanctions que fait peser Washington sur quelques fonctionnaires du gouvernement de Moscou, accusés “d’abus en matière de droits de l’homme”, le Premier Ministre russe Vladimir Poutine a attaqué en termes fort durs les autorités nord-américaines. “Muammar Kadhafi a été assassiné au moyen d’aéroplanes sans pilote, qui ont attaqué la colonne de véhicule dans laquelle il se trouvait et l’ont tué sans qu’il n’y ait ni tribunal ni enquête”, a déclaré sans ambages le dirigeant russe au cours d’un long entretien accordé à la télévision d’Etat. Il a également souligné que tout cela ne constitue en rien un “acte démocratique”. La réplique du Pentagone fut immédiate: il a déclaré que les paroles de Poutine étaient “ridicules” et que “la mort de Kadhafi a été attestée par des documents rendus publics, tant sur le plan des circonstances que sur celui des responsabilités”. Cette dernière affirmation du Pentagone ne correspond toutefois en rien à la vérité car les uniques images de la mort du Colonel libyen sont celles qui le montre blessé et capturé par les rebelles; elles ne révèlent rien sur la manière dont Kadhafi a été blessé ni sur qui a porté le coup.

Après avoir évoqué le cas de Kadhafi et l’affaire libyenne, le premier ministre russe a abordé le cas de l’ancien candidat républicain John McCain, qui avait accusé Poutine de malversations lors des récentes élections pour la députation de la Douma de Moscou. “McCain a combattu au Vietnam -a dit Poutine- et je crois, moi, qu’il a les mains sales, sales du sang de citoyens vietnamiens innocents; à ce titre, il ne peut inventer que des histoires sanguinaires”.

Le climat entre Washington et Moscou est de plus en plus tendu. Moscou n’a cessé de critiquer l’interprétation qu’ont donnée les Etats-Unis et la fameuse “coalition des volontaires” de la résolution 1973 des Nations-Unies, en foulant aux pieds faits et principes pour pouvoir agir militairement en Libye.

En dépit du climat international tendu et de la situation difficile dans laquelle se débat le pays nord-africain, le Conseil National de Transition de Benghazi, c’est-à-dire l’organisme qui gouverne actuellement la Libye, adopte une politique étrangère propre. Le 15 décembre 2011, à Rome, le numéro un de ce CNT libyen, Moustafa Abdel Djalil, a rencontré le “néo-président” du Conseil italien, Mario Monti et le Président de la République Giorgio Napolitano afin de réactiver le traité d’amitié italo-libyen. Au départ, le gouvernement “de facto” de Benghazi avait montré beaucoup de perplexité à relancer ce traité, à cause des clauses relatives à l’immigration illégale qu’il imposait. Il a néanmoins pu rentrer à nouveau en vigueur, surtout grâce au déblocage, par l’exécutif italien, des fonds libyens préalablement gelés. Ceux-ci sont dès lors passés de 230 à 600 millions d’euro.

Matteo BERNABEI.

(article paru dans “Rinascita”, Rome, 16 décembre 2011; http://www.rinascita.eu ).

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique internationale, poutine, russie, libye, kadhafi |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Modern art was CIA 'weapon'

00:05 Publié dans art, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cia, art, art abstrait, art contemporain, cia, politique internationale, manipulations médiatiques, guerre froide |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Dominique Venner, électrochoc des esprits pour un choc de l’histoire

Dominique Venner, électrochoc des esprits pour un choc de l’histoire

Dans un livre d’entretien conduit par la journaliste Pauline Lecomte, « Le choc de l’histoire » publié aux éditions « Via Romana », Venner se penche une nouvelle fois sur notre époque en crise. On retrouvera en filigrane la grille d’analyse affûtée qu’il avait déjà exposée dans son ouvrage « Le siècle de 1914 », mais cette fois pour en dépasser le cadre restreint de la discipline historique.

Dans un livre d’entretien conduit par la journaliste Pauline Lecomte, « Le choc de l’histoire » publié aux éditions « Via Romana », Venner se penche une nouvelle fois sur notre époque en crise. On retrouvera en filigrane la grille d’analyse affûtée qu’il avait déjà exposée dans son ouvrage « Le siècle de 1914 », mais cette fois pour en dépasser le cadre restreint de la discipline historique.

Selon lui, la grave crise actuelle clos un cycle historique amorcé en 1914 et qui aura secoué tout le XXème siècle. Après avoir favorisé un lent processus de déchristianisation, les idéaux des Lumières ont vu, au cours du dernier siècle, les grands récits idéologiques qu’ils avaient enfantés s’effondrer les uns après les autres. Après avoir tordu le cou aux aventures fascistes en Europe, le communisme et le capitalisme mondialiste, qui se sont imposés à une Europe réduite à la sujétion, se sont révélés finalement incapables de surmonter les contradictions systémiques internes qui les taraudaient.

Le communisme s’affaissera brutalement sur lui-même sans prévenir, en 1989, laissant le mondialisme des droits de l’homme porté par les Etats-Unis bien seul face à ses propres apories. Passée une brève période d’euphorie, la faillite de Lehmann Brother en 2008 est venue signifier à une planète incrédule la mort par KO technique de la dernière illusion issue des ruines du XXème siècle et partant, le début du déclin de l’empire américain.

Pour Dominique Venner, la grande faute qui caractérisa toutes ces expériences idéologiques fut de ne s’inscrire qu’exclusivement dans le champ trop temporel du politique ou de l’économique. Malgré les prétentions eschatologiques et les abords religieux que ces aventures n’ont jamais manqué d’emprunter, toutes se révélèrent in fine bien incapables de bâtir des modèles durables de société, comme su par exemple le faire en son temps le christianisme. Les mythes du progressisme égalitaire, de l’homme nouveau ou encore de la fin de l’histoire auront finalement buté sur l’amère réalité de leur impossible avènement. Leurs échecs successifs laissent donc aujourd’hui les Européens à la fois exsangues et durement désemparés devant un sérieux questionnement identitaire.

Même le christianisme, passablement épuisé, ne présente plus la moindre possibilité d’un recours. Son universalisme – qui put être un atout lorsqu’il s’agissait de légitimer l’hégémonie de l’Europe sur le monde – se révèle désormais totalement inopérant à offrir des solutions pour des Européens ramenés à un monde multipolaire et violemment chaviré par un rééquilibrage des puissances entre ex-dominés et ex-dominants. Pire encore ! Ce résidu d’universalisme, qui nimbe encore tout l’Occident, les handicape aujourd’hui dans leur capacité à répondre au réveil identitaire, et souvent revanchard, des civilisations concurrentes.

L’état des lieux est clair : l’Europe, assommée par le traumatisme de deux guerres mondiales, est entrée en dormition depuis plus de 50 ans. Mais l’effondrement annoncé de l’empire américain provoquera inévitablement le retour souverain des nations du vieux continent dans le jeu de l’histoire. Inutile de s’illusionner ! Ce réveil ne se fera pas sans de déchirantes et profondes révisions. La grande démonstration de ce livre tient précisément dans l’évidence que la solution dépasse largement le champ des contingences du politique stricto sensu.

Dépourvue de religion identitaire, à la différence de l’Inde, du Japon ou de la Chine, l’Europe va devoir retrouver ce qui la singularise en renouant avec sa plus longue mémoire. Une mémoire amenée à former les bases d’une mystique identitaire apte à produire un imaginaire collectif opérant face aux nouveaux enjeux de la modernité. Les Européens vont devoir se réarmer moralement s’ils ne veulent pas tomber en servitude. A cet égard, il nous donne l’exemple du renouveau hindouiste actuel en Inde, amorcé grâce à la création par Nagpur en 1925 d’un mouvement identitaire à vocation plus culturelle et spirituelle que politique.

Sur ce chemin qui remonte dans notre plus longue mémoire, Dominique Venner nous indique des pistes. Il nous renvoie d’abord à son ouvrage « Histoire et Tradition des Européens : 30000 ans d’identité » et évoque ensuite une « histoire européenne des comportements [pouvant] être décrite comme le cours d’une rivière souterraine invisible et pourtant réelle. » Pour lui, cette rivière qui coule en nous, souvent à notre insu, prend sa source dans la Grèce antique en général et dans l’œuvre fondatrice d’Homère en particulier. Dans l’Iliade et l’Odyssée, qu’il qualifie de « mémoire des origines », il est possible de retrouver tout l’imaginaire européen dans sa substance la plus parfaite. Notre vision du monde, notre rapport à la nature, au vivant, à la mort, notre cœur aventureux, notre façon d’enchanter les éléments et de sublimer nos sentiments, cette relation entre les hommes et les femmes sur un pied d’égalité, tout est là sous nos yeux, écrit il y a presque 3000 ans déjà.

Venner nous avise toutefois à ne pas confondre tradition et folklore. La vraie tradition consiste à entreprendre des choses neuves dans le même esprit que celui des anciens. Alors que le folklore, c’est justement l’inverse. En exemple, il nous donne des figures contemporaines d’Européens, sur lesquelles, selon lui, l’esprit de la tradition a indéniablement soufflé. Parmi ceux-ci, il s’attarde longuement sur le cas du colonel Claus von Stauffenberg. Cet officier qui incarna la fidélité à la tradition aristocratique allemande fut l’instigateur décisif de l’attentat manqué contre Hitler.

En conclusion, nous citerons cette phrase de Dominique Venner : « ce n’est pas rien de se savoir fils et filles d’Homère, d’Ulysse et de Pénélope. »

Olrik

00:05 Publié dans Livre, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, nouvelle droite, histoire, dominique venner |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

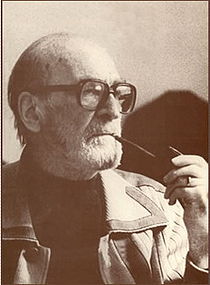

Mircea Eliade, il genio

Mircea Eliade, il genio

Il 13 marzo di cent’anni fa nasceva a Bucarest Mircea Eliade. Fin dall’infanzia i genitori spostano il compleanno al 9 marzo. Al suo nome di battesimo non corrispondeva infatti alcun patrono nel calendario ortodosso, sicché la famiglia decise di festeggiare il giorno 9, che non era consacrato a nessun santo particolare bensì ai Quaranta Martiri uccisi a Sebaste durante le persecuzioni di Luciano.

Il 13 marzo di cent’anni fa nasceva a Bucarest Mircea Eliade. Fin dall’infanzia i genitori spostano il compleanno al 9 marzo. Al suo nome di battesimo non corrispondeva infatti alcun patrono nel calendario ortodosso, sicché la famiglia decise di festeggiare il giorno 9, che non era consacrato a nessun santo particolare bensì ai Quaranta Martiri uccisi a Sebaste durante le persecuzioni di Luciano.

Studioso del mito e delle religioni, esperto di yoga e sciamanesimo, di occultismo ed esoterismo, romanziere fecondo, saggista dall’erudizione prodigiosa e a suo agio in otto lingue, Eliade è stato tra le intelligenze più acute e versatili del Novecento. Ma l’intelligenza è un dono di dèi invidiosi, un dono avvelenato: il confine che la separa dall’ottusità è mobile.

«Che uomo straordinario sono!», annota il trentaquattrenne intellettuale nel suo Jurnalul din Portugalia, l’inedito diario dei cinque anni, dal 1941 al 1945, trascorsi come consigliere culturale all’ambasciata rumena di Lisbona (in Italia sarà pubblicato da Bollati Boringhieri). Il giovane Eliade, all’epoca ancora sconosciuto al grande pubblico europeo, passa parte delle sue giornate a rileggere alcune sue pagine e si paragona ai grandi della letteratura: «La mia capacità di comprendere e percepire tutto ciò che appartiene alla sfera culturale è illimitata … Comunque sia, i miei orizzonti intellettuali sono più vasti di quelli di Goethe». Il 15 luglio 1943 annota con ineffabile disinvoltura: «Mi rendo conto che dopo Eminescu [il poeta nazionale rumeno], la nostra razza non ha mai più conosciuto una personalità tanto (…) potente e tanto dotata quanto la mia».

I diari integrali saranno desecretati solo nel 2018, ma tutto fa pensare che l’autocritica non appartenesse al pur vastissimo repertorio di Eliade. Né che egli sia mai guarito dalla megalomania di cui evidentemente andava affetto. A quattordici anni aveva già pubblicato il suo primo racconto: Come ho scoperto la pietra filosofale. In un successivo Romanzo dell’adolescente miope (1923) elabora la quasi umiliante scoperta della propria sessualità. Qualche anno dopo, in Gaudeamus (1928), entrano in scena la femminilità e l’amore, e per converso il concetto di «virilità», mutuato dall’adorato Papini, autore di Maschilità. Il suo io è superalimentato dall’ambizione e da una «religione della volontà» fatta di astinenza e disciplina (dormiva cinque ore per non sottrarre tempo allo studio).

I diari integrali saranno desecretati solo nel 2018, ma tutto fa pensare che l’autocritica non appartenesse al pur vastissimo repertorio di Eliade. Né che egli sia mai guarito dalla megalomania di cui evidentemente andava affetto. A quattordici anni aveva già pubblicato il suo primo racconto: Come ho scoperto la pietra filosofale. In un successivo Romanzo dell’adolescente miope (1923) elabora la quasi umiliante scoperta della propria sessualità. Qualche anno dopo, in Gaudeamus (1928), entrano in scena la femminilità e l’amore, e per converso il concetto di «virilità», mutuato dall’adorato Papini, autore di Maschilità. Il suo io è superalimentato dall’ambizione e da una «religione della volontà» fatta di astinenza e disciplina (dormiva cinque ore per non sottrarre tempo allo studio).

Iscrittosi nel 1925 a Lettere e Filosofia dell’università di Bucarest, emerge come leader della giovane «Generazione», un gruppo di intellettuali anticonformisti che aspira a rinnovare la tradizione rumena. Tra gli altri «latini d’Oriente» ci sono Cioran (che nel 1986 gli dedicherà uno dei suoi superbi Exercises d’admiration), Ionesco, Costantin Noica e Mihail Sebastian, un ebreo a lui molto caro.

Nel 1927 e 1928 visita l’Italia, avendo alle spalle una serie di letture rapaci che mettono le ali alla sua passione per nostra cultura (documentata esaurientemente da Roberto Scagno per Jaca Book). Su tutti Papini ed Evola, a proposito del quale scriverà un testo, Il fatto magico, andato perduto. Dopo la laurea su La filosofia italiana da Marsilio Ficino a Giordano Bruno, alla fine del 1928, parte alla volta dell’India per studiare la filosofia orientale con Surendranath Dasgupta. Vi rimane fino al dicembre del 1931, imparando il sanscrito e raccogliendo materiali, conoscenze ed esperienze che lo segnano profondamente. C´è anche una storia d’amore con Maitreyi, la figlia di Dasgupta, nella cui casa a Calcutta era andato ad abitare. La ragazza è la protagonista dell’omonimo romanzo, che Eliade pubblica in Romania nel 1933. Sarà un grande successo, che trasfigura Maitreyi in un simbolo dell’immaginario rumeno.

Incrinatisi i rapporti con Dasgupta, viaggia nellHimalaya occidentale soggiornando nell’ashram di Shivananda e facendosi iniziare allo yoga. Nel contempo lavora alla tesi di dottorato, che discute a Bucarest nel ‘33 e pubblica a Parigi nel ‘36 con il titolo Yoga, saggio sulle origini della mistica indiana. Un libro che lo lancerà come autore di culto quando lo yoga si diffonderà in Occidente.

Incrinatisi i rapporti con Dasgupta, viaggia nellHimalaya occidentale soggiornando nell’ashram di Shivananda e facendosi iniziare allo yoga. Nel contempo lavora alla tesi di dottorato, che discute a Bucarest nel ‘33 e pubblica a Parigi nel ‘36 con il titolo Yoga, saggio sulle origini della mistica indiana. Un libro che lo lancerà come autore di culto quando lo yoga si diffonderà in Occidente.

Dal 1933 al 1940 è di nuovo a Bucarest come assistente di Nae Ionescu, il leggendario maestro della giovane Generazione. Ionescu lo avvicina alla Guardia di Ferro, l’organizzazione di estrema destra capeggiata da Codreanu. Costui era convinto, tra l’altro, che gli ebrei cospirassero per fondare una nuova Palestina tra il Mal Baltico e il Mar Nero, e il suo vice, Ion Mota, aveva tradotto in rumeno I protocolli dei Savi di Sion. Eliade non era antisemita, ma all’epoca si lasciò intruppare. Il diario che l’amico ebreo Sebastian tenne fra il 1935 e il 1944, pubblicato nel 1996, è un’accorato lamento per il comportamento ambiguo di Eliade. Che è tutto preso dalle sue carte: pubblica vari saggi (tra cui Oceanografia e Il mito della reintegrazione), romanzi (tra cui Ritorno dal Paradiso, La luce che si spegne, i due volumi Huliganii), un’importante rivista di studi mitologici, Zalmoxis, che richiamerà l’attenzione di Carl Schmitt ed Ernst Jünger.

Alla fine della guerra si trasferisce a Parigi dove, aiutato da Dumézil, insegna all’Ecole des Hautes Etudes. Il Trattato di storia delle religioni (1949) lo consacra come massimo studioso del fenomeno religioso su scala mondiale. Ostile al metodo positivistico e storicista, Eliade riprende la prospettiva aperta da Rudolf Otto e sviluppa uno studio comparativo del sacro e delle sue manifestazioni, le «ierofanie». La sua non è una storia bensì una morfologia del sacro, le cui forme appaiono e si ripetono nel tempo, con le feste, e nello spazio, con i «centri del mondo», riattualizzando miti primordiali. Per lui il mito non è affatto arcaico né fuori gioco. Si è piuttosto ritirato negli interstizi della modernità, dove si tratta di scovarlo. Contro la presunta superiorità dell’uomo moderno sui «primitivi».

Alla fine della guerra si trasferisce a Parigi dove, aiutato da Dumézil, insegna all’Ecole des Hautes Etudes. Il Trattato di storia delle religioni (1949) lo consacra come massimo studioso del fenomeno religioso su scala mondiale. Ostile al metodo positivistico e storicista, Eliade riprende la prospettiva aperta da Rudolf Otto e sviluppa uno studio comparativo del sacro e delle sue manifestazioni, le «ierofanie». La sua non è una storia bensì una morfologia del sacro, le cui forme appaiono e si ripetono nel tempo, con le feste, e nello spazio, con i «centri del mondo», riattualizzando miti primordiali. Per lui il mito non è affatto arcaico né fuori gioco. Si è piuttosto ritirato negli interstizi della modernità, dove si tratta di scovarlo. Contro la presunta superiorità dell’uomo moderno sui «primitivi».

Nel 1950 è invitato da C.G. Jung al primo incontro di «Eranos» ad Ascona. Nel 1956 passa a insegnare alla Divinity School di Chicago, dove rimarrà fino alla morte (avvenuta il 22 aprile 1986 per un ictus). Dal 1960 al 1972 dirige con Ernst Jünger una straordinaria rivista di storia delle religioni, Antaios. Intanto seguita a pubblicare a ritmo martellante un’infinità di lavori, culminati nella grande Storia delle credenze e delle idee religiose (1976-1983). È anche candidato al Nobel per la letteratura.

Purtroppo, un dettaglio ne stoppa l’apoteosi, e gli schizza addosso una macchia infamante. Un dettaglio biografico, sul quale la sua intelligenza si incaglia e si rovescia in ottusità.

Nel 1972 lo storico Theodor Lavi (pseudonimo di Lowenstein), in base al diario ancora inedito di Sebastian e ad altre testimonianze, rivela su Toladot, una piccola rivista dell’emigrazione rumena in Israele, che Eliade era stato vicino alla Guardia di ferro. Eliade fa finta di nulla, cerca di sbarazzarsi del suo passato come un serpente della sua pelle. Ma la notizia fa il giro del mondo, in Italia è ripresa da Furio Jesi. Un suo viaggio a Gerusalemme nella primavera del 1973 dev’essere annullato in extremis, tra lo sconcerto dell’amico Gershom Scholem. Nei suoi diari, silenzio.

Da quel momento Eliade adopera la sua intelligenza per dissimulare e insabbiare. Cerca coperture, si stringe ad amici insospettabili, come Paul Ricoeur e lo scrittore ebreo Saul Bellow. Quest’ultimo diventa suo intimo, ma nel romanzo Ravelstein inscena il dubbio che lo tormenta. Il protagonista, alias Allan Bloom, mette in guardia l’amico narratore da Radu Grielescu, alias Eliade: è stato «un seguace di Nae Ionescu che fondò la Guardia di Ferro», avverte, un jew-hater che denunciò «la sifilide ebraica che contagiava la raffinata civiltà balcanica», «ti strumentalizza» per «rifarsi una verginità». Il tarlo del sospetto non soffocherà la compassione, e ai funerali di Eliade Bellow prenderà la parola per dire il suo dolore e la sua compassione.

È difficile giudicare del caso Eliade. Come è difficile giudicare di Heidegger, Carl Schmitt o Céline. Certo, la loro opera non può più essere letta solo in chiave scientifica o letteraria, separandola dalla biografia. Eppure, la loro vita mediocre non basta a oscurare la grandezza dell’opera che ha generato. Ci chiediamo: perché intellettuali di tale statura si sono ostinati a tacere il loro passato? La verità è che gli uomini sono molto meno uguali di quello che dicono, e molto più di quello che pensano.

È difficile giudicare del caso Eliade. Come è difficile giudicare di Heidegger, Carl Schmitt o Céline. Certo, la loro opera non può più essere letta solo in chiave scientifica o letteraria, separandola dalla biografia. Eppure, la loro vita mediocre non basta a oscurare la grandezza dell’opera che ha generato. Ci chiediamo: perché intellettuali di tale statura si sono ostinati a tacere il loro passato? La verità è che gli uomini sono molto meno uguali di quello che dicono, e molto più di quello che pensano.

È probabilmente questa saggezza che ha indotto perfino il regista Francis Coppola a rendere omaggio a Eliade. Il suo nuovo film, Youth without Youth, prende spunto da un omonimo racconto di Eliade (Tinerete fara tinerete): un settantenne professore, colpito da un fulmine, diventa più giovane anziché più vecchio, attirando l’attenzione dei servizi segreti. Il professore deve scappare attraverso vari paesi fino in India… Anche questa singolare fortuna è un dettaglio in cui si nasconde il buon Dio, e ci avverte che l’opera di Eliade rimane un capitolo inevitabile della storia intellettuale del Novecento, un passaggio obbligato per capirne le convulsioni.

* * *

Tratto da Repubblica del 12 marzo 2007.

00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mircea eliade, roumanie, religions, mythologie, tradition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 02 janvier 2012

Fascism in Albania

Fascism in Albania

Ex: http://xtremerightcorporate.blogspot.com/

It is often stated as a fact that the Italian invasion of Albania was an unprovoked act of aggression by Mussolini who was simply trying to make some territorial acquisition of his own in order to keep pace with the expansion of his ally Nazi Germany. Although it may be often repeated, this is simply not true. Italy had very long-standing interests in Albania but the actual invasion was not something Mussolini had planned out ahead of time. In fact, it came at a very inopportune moment, the very same month that the Spanish Civil War ended, which had been a very hard-fought victory for the Italian forces. It was that same month, when the Italian economy had already been pushed to the limit by wars in Ethiopia and Spain that the Albanian government announced a moratorium on their debts to Italy. Mussolini informed the trumped-up King, Zog, that these debts would have to be repaid as agreed. Previously, Italy had been very friendly with Albania. They had expelled Greek troops from the country in World War I, preserving its independence, had signed a number of friendship and defensive treaties with them and, obviously, had loaned them considerable amounts of money.

King Zog, as he called himself (inventing an illustrious ancestry going back to Albanian historical heroes after promoting himself from politician to monarch) was far from an admirable figure or a pitiable victim of Fascist aggression. He had clawed his way to the top and, as his biographer Jason Hunter Tomes wrote, “unable and frankly unwilling to have much faith in any group of his people, Zog strove to keep all classes in unstable equilibrium. Through hours of hideously convoluted talk, he obsessively manipulated his assorted underlings (nearly all older than himself) in an effort to exercise personal control from seclusion”. He was a small-time, puffed up potentate who would be most remembered for making it into the Guinness Book of World records for being the heaviest smoker in the world, sucking down 225 cigarettes a day. His tyrannical rule kept liberal-minded Albanians upset while his abolition of Islamic law and marriage to a Catholic Hungarian-American outraged conservatives in the Muslim nation. His love for poker also did not endear him to the majority of his people (gambling being forbidden in the Muslim religion) and he was involved in numerous feuds and vendettas with rival clans so that he was guarded constantly and lived as a recluse, fearing to go out in public.

The Albanian police and soldiers scattered pretty quickly after the Italian troops landed and King Zog issued, what the international media would later make famous, appeal to his people to rise up and resist the invaders. The problem was that the vast majority of Albanians were too poor to even own a radio so almost no one in his own country even heard him, though the media made sure plenty of people in France and Britain and the United States did, using it as an example of Fascist aggression against a weak, innocent, saintly little country. We assume those hard working Americans had no idea that the King they heard on the radio had never even seen an Italian soldier before he was racing toward the border in a fleet of limousines loaded down with gold bars, fancy furniture, designer suites and evening gowns, lavish jewelry and, of course, crates full of cigarettes. And the fact of the matter is that the occupation of Albania was not really much of an invasion or conquest. Only a handful of Italians were killed and most of the Albanian population came out to cheer their “conquerors” who had delivered them from the backward tribalism Zog had subjected them to. The Albanian people were not stupid and they could see as well as anyone that they were living in an impoverished backwater while Fascism had brought order, stability, jobs and economic efficiency to Italy.

Also untrue is the claim by some that Albania during the Fascist period was totally controlled by Italians. The two viceroys during the period were Italians but the prime ministers of the Albanian government were all Albanians. The first had even been prime minister for Zog (even though the two hated each other which was typical). The next one had fought on the Turkish side against Italy in the Italo-Turkish War of 1912, yet after Albania was annexed he was given a seat in the Roman Senate. Likewise the last two were both born and raised ethnic Albanians, so these were not simply Italian puppets by any means. It was the Albanian government, everyone forgets, that voted to depose King Zog (who had fled the country anyway and was still running) and then voted for the union with Italy. The problem was the war, which had to occupy the full attention of Rome rather than domestic concerns in Albania or Italy. Unlike even Ethiopia, there was not time for much development or progress because the war was the primary focus. So many Albanians continued their feuding ways. Some cooperated, some resisted because they were communists and on the Allied side and some nationalists resisted as well, stupidly so, because it was only with Italian support that their goal of a “Greater Albania” pretty much came true. Of course they also fought each other most of the time also.

So what was the result? Without the Fascists overseeing things it all went to hell PDQ. After the Italian armistice in 1943 the Germans came in for a while, with the same result, some Albanians cooperating and others resisting and others fighting everybody. In the end, with the Allied victory came, of course, the Communist victory (which was World War II in a nutshell; making the world safe for communism) and Enver Hoxha became the new communist dictator of Albania. He had been a communist partisan, leader of an Anti-Fascism committee and all the usual stuff, an avowed Leninist puppet for the international Bolsheviks in Moscow pretty much. Some of his deluded followers even continued on and helped Tito take power in Yugoslavia, so they were helping the very people who were going to strip away all the territory they had gained thanks to the Italians (which of course they wanted to keep). Hoxha was a fawning sycophant for Joseph Stalin and when he finally figured out he had made Albania a puppet of Yugoslavia he reversed course and decided to be a puppet of Soviet Russia. This went so far that when Stalin died, Hoxha actually made all the Albanians get down on their knees and give thanks to the memory of their great Soviet “liberator”.

Hoxha was such a mindless, Stalinist ass hat that relations with the USSR soured when Khrushchev took over and tried to restore at least a little bit of sanity to things. Hoxha denounced Khrushchev as a sell-out but went on praising Stalin as practically a god. He finally drew closer to Mao and the Red Chinese who he thought had more Marxist purity than the Soviets. When China got tired of his insanity he had no choice but to turn back to Russia and even Yugoslavia again -so went the Albanian Communist search for a sugar-daddy. It wasn’t happening. China denounced Albania and so, in his time in power, not only had Hoxha brought oppression, poverty and death to his people, lost them most of their territory and regional standing, but in the whole communist world he had managed to piss off the Yugoslavs, the Soviets and the Maoists, leaving Albania absolutely alone. What an achievement. Under Hoxha and his communist idiots Albania had achieved only one thing; having the absolute lowest standard of living of any country in all of Europe. There was one more leader after him of the communist era who then became the first President of the post-communist era (typical of the Reds, just change your coat and carry on) and there still hasn’t been much improvement since.

00:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albanie, hisoire, fascime, méditerranée |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La Syrie est depuis longtemps dans le collimateur des faucons néo-conservateurs

Bernhard TOMASCHITZ:

La Syrie est depuis longtemps dans le collimateur des faucons néo-conservateurs

L’objectif est d’éliminer un ennemi d’Israël!

Le dirigeant de la Syrie, Bachar El-Assad, est mis sous pression. La Ligue Arabe a imposé des sanctions à son régime et les Nations Unies, à leur tour, entrent dans la danse. Le pays serait “au bord de la guerre civile” et la Haute Commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme, Navy Pillay, exhorte la communauté internationale à prendre “des mesures effectives pour la protection du peuple syrien”. Comme si tout ce pandémonium n’était pas encore suffisant, on apprend qu’une “Armée syrienne libre”, soit une troupe de rebelles composée pour l’essentiel de déserteurs, attaque de plus en plus souvent des bâtiments abritant des institutions de l’Etat syrien afin de déstabiliser le régime d’El-Assad puis de le renverser.

Que cette “Armée syrienne libre” (ASL) soit réellement composée d’anciens soldats des forces régulières, qui auraient changé de bord, est une affirmation plus que douteuse. Plusieurs agences de presse arabes sur internet signalent que cette “ASL”, qui prétend aligner 20.000 hommes, aurait reçu le renfort de 600 “volontaires libyens”. Si la teneur de ces dépêches s’avérait exacte, la lutte qui se déroule aujourd’hui en Syrie prendrait une toute autre dimension. En effet, on sait déjà que bon nombre de “rebelles libyens” ont été militairement formés en Afghanistan et ont des liens avec Al Qaeda et d’autres organisations islamistes. C’est par la Turquie que ces “Libyens” ont été infiltrés en Syrie. Cela paraît d’autant plus préoccupant pour nous, Européens de l’Ouest et du Centre de notre sous-continent, que la Turquie est membre, comme nous, de l’OTAN. Or elle fournit des armes aux insurgés syriens depuis longtemps et, par la force des choses, nous implique dans le conflit civil syrien.

Qui plus est, il y a, via la Turquie, un lien entre les rebelles et Israël, Etat qui travaille à l’effondrement du régime d’El-Assad depuis de longues années. Dans le contexte qui nous préoccupe aujourd’hui, il est intéressant de rappeler l’existence d’un rapport rédigé en 1996 par un groupe d’études placé sous la double houlette du faucon néo-conservateur Richard Perle (surnommé le “Prince des Ténèbres”) et du Premier ministre israélien de l’époque, Benjamin Netanyahou. Ce rapport était intitulé “Une nouvelle stratégie pour sauvegarder la sécurité de l’Empire (en anglais: “Realm”)”. Le concept de “Realm” doit se comprendre ici comme synonyme de “domination”, soit la domination américano-israélienne dans la région. Le rapport Perle/Netanyahou explique qu’il ne croit plus à une “paix générale”, concrétisée par “un coup de force décisif” mais évoque la possibilité de prendre toutes sortes de mesures pour affaiblir la Syrie, pays auquel on reproche une belle quantité de manquements. Ainsi, Damas serait impliqué dans le trafic international des stupéfiants, tenterait également de prendre le Liban tout entier sous sa coupe, soutiendrait, conjointement avec l’Iran, des organisations islamistes comme le Hizbollah, ce qui aurait pour corollaire que la Syrie “défierait l’Etat sioniste sur le sol libanais”.

Richard Perle, qui était un des conseillers du Président américain George W. Bush et l’un des principaux architectes de la guerre d’agression contre l’Irak (guerre qui bafouait le droit des gens), propose la stratégie suivante: Israël pourrait “modeler son environnement stratégique en coopérant avec la Turquie et la Jordanie en affaiblissant, en endiguant et même en repoussant les Syriens”. Etape importante dans la réalisation de ce projet: “éliminer Saddam Hussein du pouvoir en Irak”, ce qui fut fait en 2003 sous le prétexte de “diffuser la démocratie dans le monde”. Une fois Saddam éliminé, les ambitions syriennes de devenir une sorte de petite puissance régionale allaient être torpillées. Nos deux auteurs mentionnent expressis verbis la Jordanie comme partenaire: en effet, ce royaume hachémite a signé un traité de paix avec Israël; ce qui explique sans doute que le royaume, dont le régime est fort éloigné du modèle démocratique à l’américaine, a connu la paix jusqu’ici.

L’attitude très rigide contre la Syrie s’explique aussi par le fait que les Israéliens souhaitent annexer définitivement les hauteurs du Golan, occupées depuis 1967. Car, vu la nature du régime de Damas, il est “naturel et aussi moral” qu’Israël rejette toute solution équivalant à une “paix générale” et préfère “endiguer” la Syrie, se plaindre de son armement et de son programme d’acquisition d’armes de destruction massive, que négocier sur la base dite de la “terre pour la paix”, en ce qui concerne les hauteurs du Golan.

Ce projet Perle/Netanyahou de 1996 n’est pas le seul plan imaginé pour bouleverser la région: le fameux plan Yinon de 1982 vise également l’affaiblissement de tous les Etats musulmans de la région. Oded Yinon, haut fonctionnaire attaché au ministère israélien des affaires étrangères, propose, dans son mémorandum, une balkanisation de la région qui serait entièrement remodelée et où ne subsisteraient plus que des Etats arabes petits et moyens, afin qu’Israël puisse conserver sa prépondérance stratégique sur le long terme.

Au nom du “retour à l’initiative stratégique” et pour donner à Israël une marge de manoeuvre afin que l’Etat hébreu puisse “mobiliser toutes ses énergies pour reconstruire le sionisme”, les faucons israéliens insistent pour que les Etats récalcitrants de la région, comme l’Irak en 2003 et la Syrie aujourd’hui, soient “ramenés à la raison”.

Comme Tel Aviv ne peut atteindre cet objectif seul, ou ne pourrait l’atteindre que très difficilement, les Etats-Unis et aussi, dans un deuxième temps, l’Europe, doivent être sollicités et entraînés dans la danse. Et finalement, ne trouve-t-on pas dans le rapport Perle/Netanyahou l’éternelle évocation des “valeurs communes” de l’Occident que partagerait, avec l’Europe et l’Amérique, la “seule démocratie” du Proche Orient.

Bernhard TOMASCHITZ.

(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°49/2011, http://www.zurzeit.at/ ).

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, syrie, proche orient, monde arabe, monde arabo-musulman, révoltes arabes, arabellion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Qui fut le Baron Max von Oppenheim?

Qui fut le Baron Max von Oppenheim?

Orientaliste, arabisant, archéologue et diplomate, il fut l’artisan d’une politique allemande au Proche Orient pendant la première guerre mondiale

La famille von Oppenheim est aujourd’hui sous les feux de la rampe: sa banque est accusée par les juges de Cologne de faillite frauduleuse, de malversations immobilières, suites logiques de la faillite de la société commerciale Arcandor (Karstadt/Quelle) en 2009. La société bancaire “Sal. Oppenheim”, ébranlée par la crise immobilière de l’automne 2008, est devenue insolvable et a été reprise par la Deutsche Bank. Ainsi s’est terminée l’histoire d’une famille de banquiers allemands qui a duré 220 ans. Elle avait été fondée en 1789 par un garçon de 17 ans, Salomon Oppenheim junior.

La famille von Oppenheim est aujourd’hui sous les feux de la rampe: sa banque est accusée par les juges de Cologne de faillite frauduleuse, de malversations immobilières, suites logiques de la faillite de la société commerciale Arcandor (Karstadt/Quelle) en 2009. La société bancaire “Sal. Oppenheim”, ébranlée par la crise immobilière de l’automne 2008, est devenue insolvable et a été reprise par la Deutsche Bank. Ainsi s’est terminée l’histoire d’une famille de banquiers allemands qui a duré 220 ans. Elle avait été fondée en 1789 par un garçon de 17 ans, Salomon Oppenheim junior.

D’une toute autre trempe que les lamentables banquiers de la famille en ce début de 21ème siècle, était le Baron Max von Oppenheim, diplomate, orientaliste et archéologue. Né le 15 juillet 1860 dans la famille d’Albert von Oppenheim, un banquier converti au catholicisme en 1858, le jeune Max a toujours refusé le plan de vie que lui suggérait son père: faire des affaires et devenir banquier à son tour. Dès 1879, il étudie les sciences juridiques à l’Université de Strasbourg et obtient son titre de docteur en droit à Göttingen en 1883. En 1891, il réussit les examens d’”assesseur” à Cologne. L’année suivante, il s’installe au Caire, muni d’une bonne bourse offerte par son père. Max entend apprendre la langue arabe. En Egypte, depuis l’occupation du pays par les Britanniques en 1882, c’est le Consul Général anglais qui gouverne le pays de facto.

Max von Oppenheim entendait vivre en Egypte comme “un simple Mahométan, afin de parfaire sa connaissance de l’arabe et d’étudier l’esprit de la religion islamique, ainsi que les moeurs et les coutumes des indigènes”. Il entreprit pendant son séjour égyptien plusieurs voyages d’étude en Afrique orientale et au Proche Orient. En tant qu’archéologue, il découvrit en 1899 la colline de Tell Halaf, habitée dès la protohistoire et située sur le territoire de la Syrie actuelle; il géra ensuite les fouilles sur le site de la ville araméenne de Gouzana, vieille de 3000 ans, entre 1910 et 1913 puis entre 1927 et 1929. Sa réputation d’archéologue de premier plan était faite.

En 1896, Max von Oppenheim devient l’un des collaborateurs du Consul Général d’Allemagne au Caire. En 1900, il monte en grade: il est conseiller auprès de la légation et, jusqu’en 1910, assume le poste de ministre résident. A partir de septembre 1914, il organise et dirige à Berlin un bureau de traduction, qui, après avoir perçu des subsides de l’état-major général, devient l’“Office des renseignements pour l’Orient” (NfO ou “Nachrichtenstelle für den Orient”). Le motif qui a poussé l’état-major à financer et à annexer officieusement ce bureau de traduction était la nécessité de connaître l’importance stratégique de la Turquie pour le Reich allemand. Rappellons que la première mission militaire allemande a été envoyée en 1882 et que la construction du fameux chemin de fer vers Bagdad a commencé en 1903. Il convenait également de saisir les intérêts économiques d’une alliance avec l’Empire ottoman: la Deutsche Bank et Siemens avaient fondé en 1899 la “Société des chemins de fer anatoliens”; Krupp était le principal fournisseur d’armements à la Turquie. Enfin, il s’agissait aussi, dès les prémisses annonciatrices de la Grande Guerre, de contrer les campagnes de presse orchestrées contre l’Allemagne par les Anglais et les Français.

Lorsque l’Empereur Guillaume II, en automne 1898, tint quelques propos de table à Damas à l’adresse du Sultan ottoman Abdülhamid II et des 300 millions de musulmans du monde pour dire “que pour le reste des temps, l’Empereur d’Allemagne sera leur ami”, il s’inspirait directement de Max von Oppenheim. Celui-ci avait constaté au début du voyage de l’Empereur: “Plus que jamais, le Sultan est considéré aujourd’hui, dans tout le monde musulman, comme le plus puissant des princes mahométans et le souverain et le protecteur des lieux saints. Pour une grande puissance qui le considèrerait comme ennemi, il peut apparaître comme un adversaire peu dangereux mais serait au contraire un allié précieux dans une lutte contre tout Etat qui aurait de nombreux sujets musulmans”.

En effet, peu après l’entrée de la Turquie dans la Grande Guerre aux côtés de l’Allemagne, en novembre 1914, le Sultan Mohammed V proclame la Djihad. Mais cette proclamation n’a pas les effets souhaités dans le déroulement de la guerre, car les puissances de l’Entente, surtout les Anglais, parviennent, par l’action de leur agent T. E. Lawrence (dit “Lawrence d’Arabie”), à soulever les Arabes contre les Ottomans.

Le bureau NfO, qui ne dépendait pas du gouvernement allemand, mais travaillait étroitement avec le ministère des affaires étrangères, disposait d’un département de presse qui produisait et diffusait pamphlets et tracts, publiait un journal pour les prisonniers musulmans, un organe de dépêches et une revue intitulée “Der Neue Orient” (= “Le Nouvel Orient”). Cette revue recevait partiellement le soutien du ministère des affaires étrangères mais était largement financée par la fortune privée de Max von Oppenheim: c’est ainsi que furent édités plusieurs écrits comme “Indien unter britischer Faust” (= “L’Inde sous la férule britannique”), “Russische Greueltaten” (= “Atrocités russes”), “Englische Dokumente zur Erdrosselung Persiens” (= “Documents anglais sur l’étranglement de la Perse”), de même qu’une chronique illustrée sur le déroulement de la guerre (“Illustrierte Kriegschronik”), en langues arabe, perse, turque, ourdoue et tatar, selon le théâtre d’opération où elle était diffusée.

Après la mise sur pied de la NfO en 1915, Max von Oppenheim fut envoyé à Constantinople pour y créer une nouvelle organisation, qui devait travailler étroitement avec le ministère des affaires étrangères et le NfO. Dejà dans son memorandum de 1914 et dans un écrit sur le travail de propagande à effectuer en Orient au départ de l’ambassade allemande à Constantinople, Oppenheim déclarait: “La propagande turque doit être centralisée à Constantinople tout en étant téléguidée et soutenue par les Allemands mais cela doit être fait de telle manière que les Turcs puissent croire qu’ils ont à leurs côtés des conseillers amicaux et qu’ils sont en fait les seuls et vrais auteurs et diffuseurs de cette propagande”.

Ainsi, sur tout le territoire de l’Empire ottoman, 75 officinesd’information seront installées, entre le début des activités de von Oppenheim en 1915 et l’automne de 1916. Sur les murs de ces bureaux, on pouvait voir des portraits du Sultan, de ministres et de généraux turcs mais aussi des empereurs d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie et de généraux allemands. Les visiteurs pouvaient utiliser des pupitres de lecture pour y lire les dépêches du jour, les communiqués militaires et les brochures d’information et de propagande qui apportaient la contradiction à la presse de Turquie et du Levant, généralement dominée par les bureaux français. Les activités de la NfO et l’organisation des officines de propagande étaient gérées sur un mode professionnel et visait à donner une image favorable de l’Allemagne sur le long terme dans tout l’Orient: cette image s’est bien ancrée dans cette région du monde, n’a certes eu aucune influence concrète sur le déroulement des hostilités proprement dites pendant la Grande Guerre mais, en dépit de la défaite des puissances centrales, l’image de l’Allemagne bénéficie toujours là-bas d’une aura positive. C’est indubitablement un résultat tangible des activités de von Oppenheim.

Max von Oppenheim était un idéaliste mais aussi un homme d’esprit pétri de culture politique. Pendant la seconde guerre mondiale, il a résidé à Berlin jusqu’en 1943, avant de s’installer à Dresde. Il est décédé le 15 novembre 1946 des suites d’une pneumonie. Ce “demi-juif”, selon le jargon du Troisième Reich, s’était adressé le 25 juillet 1940 au ministère des affaires étrangères de son pays, en lui adressant un mémorandum. Envoyé au sous-secrétaire d’Etat Theo Habicht, ce mémorandum contenait les grandes lignes d’un projet germano-arabe. A propos de ce projet, l’arabisant et historien du Proche Orient G. Schwanitz écrit: “Max von Oppenheim n’a certes donné aucun titre à son mémorandum mais, s’il fallait en choisir un de pertinent, nous pourrions écrire ‘Révolutionner les territoires musulmans de nos ennemis’”. Deux jours plus tard, le 27 juillet 1940, le sous-secrétaire d’Etat Habicht répond au baron von Oppenheim et lui dit que “les questions soulevées dans son mémorandum sont d’ores et déjà traitées en long et en large par le ministère”.

Ce que visait von Oppenheim en 1940 est entièrement résumé dans l’introduction à son mémorandum: “Comme directeur des informations pour l’Orient auprès du ministère des affaires étrangères et, plus tard, auprès de notre ambassade à Constantinople pendant la Grande Guerre, je me permets, à l’heure où la guerre contre l’Angleterre entre dans sa phase décisive, de proposer ce qui suit: le moment est venu pour nous d’oeuvrer avec énergie contre l’Angleterre au Proche Orient. Deux tâches m’apparaissent urgentes: 1) Fournir à Berlin des informations directes et fiables venues du Proche Orient; 2) Il convient de révolutionner d’abord la Syrie contre les projets d’occupation des Anglais, ensuite de pratiquer la même politique dans les régions arabes voisines comme l’Irak, la Transjordanie, la Palestine et l’Arabie Saoudite. L’objectif serait de clouer là-bas un maximum de forces britanniques, de géner l’exportation de pétrole et, ainsi, d’handicaper sérieusement l’approvisionnement des flottes commerciales et militaires de la Grande-Bretagne, de paralyser le trafic maritime sur le Canal de Suez et de le bloquer pour les Anglais et, finalement, d’anéantir la domination britannique sur le Proche Orient”.

(article anonyme paru dans DNZ, Munich, n°51/2011).

00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, histoire, première guerre mondiale, turquie, empire ottoman, proche orient |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook