mardi, 04 novembre 2008

Entretien avec L. Pirveli, opposition géorgienne

Entretien avec Levan Pirveli, Président de l’opposition extra-parlementaire géorgienne

Q.: Monsieur Pirveli, en tant que président de l’opposition extra-parlementaire géorgienne, comment jugez-vous la crise du Caucase et la guerre avec la Russie?

LP: Sur le plan historique, il n’y avait aucune raison de faire la guerre à la Russie, car jamais dans le passé, la Géorgie ne s’est trouvée en état de belligérance avec son grand voisin. Nous devons chercher les raisons du conflit actuel dans le seul présent. Avant toute chose, les origines de cette guerre résident dans des intérêts stratégiques et économiques que l’on veut faire valoir dans le dos des Géorgiens. Ces intérêts étrangers se concentrent dans les oléoducs et gazoducs, qui se trouvent désormais sous contrôle américain, ce qui suscite la mauvaise humeur des Russes. L’expansion américaine dans le Caucase plonge, de fait, la Russie dans une situation dangereuse, ce que je peux parfaitement comprendre. Il ne faut pas oublier que la Russie accumule les problèmes avec certains peuples vivant sur le flanc nord du Caucase.

Q.: Quel rôle joue le président Saakachvili dans ce conflit?

LP: Il n’est qu’une marionnette des Américains et, nous, les Géorgiens, sommes les victimes de ce jeu, nous sommes les victimes de notre propre gouvernement et de l’expansionnisme américain. Et, bien entendu, nous sommes aussi les victimes des Russes qui, malheureusement, ont dû combattre l’expansionnisme américain sur notre territoire. Pour ce qui concerne les oléoducs et gazoducs, l’enjeu réside dans les ressources de la région caspienne, qui sont importantes, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l’Europe, pour les Etats-Unis et pour la Chine. Il faut tout de même savoir qu’aucune décision n’a encore été prise quant à la destination de ces ressources: seront-elles acheminées vers l’Ouest, donc vers l’Europe, ou vers l’Est, donc vers la Chine. Rien n’a été décidé encore quant à savoir qui contrôlera ces ressources. Aucun de ces quatre concurrents ne peut gagner la mise seul, mais il est plus que probable que deux d’entre eux l’emporteront, s’ils joignent leurs forces.

Q.: Quelle collusion sera dès lors possible?

LP: Ni les Etats-Unis ni la Russie n’ont besoin des ressources de la région caspienne pour eux-mêmes. Cependant, tant l’Europe que la Chine ont besoin de ce pétrole et de ce gaz pour leurs marchés. De ce fait, trois collusions sont possibles. La collusion euro-américaine: dans ce cas, les ressources de la Caspienne iront à l’Europe mais sous contrôle américain. Ensuite, autre collusion possible, la collusion sino-russe, ce qui serait une très mauvaise chose pour l’Europe. Enfin, troisième hypothèse, un tandem euro-russe. Dans ce cas, la Russie contrôlerait la situation dans l’espace autour de la Mer Caspienne et assurerait les approvisionnement énergétiques de l’Europe. A mon avis, cette troisième collusion serait la meilleure pour la stabilité du Caucase, parce que la Russie, elle aussi, est une partie constitutive de ce Caucase et possède une expérience séculaire dans la région, qui lui permet d’y gérer les affaires courantes qui demeurent incompréhensibles pour les puissances extérieures à cet espace complexe, comme les Etats-Unis.

Q.: Si je vous comprends bien, la seule possibilité pour la Géorgie, c’est de coopérer avec la Russie?

LP: Oui, vraiment, la meilleure solution est une coopération étroite avec la Russie et avec l’Europe. Quant à la Russie et l’Europe, elles ont toutes deux intérêts à travailler de concert avec la Géorgie, parce que le Caucase est une région particulièrement dangereuse pour la Russie; l’Europe, elle, doit tendre la main à la Géorgie, tout simplement parce que la Géorgie fait partie de l’Europe et que toute déstabilisation dans le Caucase nuit aux intérêts de l’Europe. Par ailleurs, les autres concurrents en lice, la Chine et les Etats-Unis, ne sont pas directement touchés par les troubles qui surviennent dans le Caucase.

Q.: Pourquoi les Américains veulent-ils contrôler cette région?

LP: Tout simplement parce qu’ils veulent faire pression sur l’Europe.

Q.: Passons maintenant à un autre sujet: dans les médias occidentaux, le Président Saakachvili est présenté à tous comme un démocrate exemplaire. Pouvez-vous me dire ce qui se passe réellement en Géorgie, et m’éclairer sur la politique de Saakachvili?

LP: Je suis très étonné de constater qu’en Europe, le Président Saakachvili soit décrit comme un démocrate. Quand il est arrivé au pouvoir en novembre 2003, ce changement de régime ne s’est pas passé selon les règles de la démocratie: ce fut un coup d’Etat appuyé par les Etats-Unis. De plus, il n’y a jamais eu de véritables élections libres. Il y a un an, Saakachvili a fait matraquer les manifestants, qui protestaient contre son néo-libéralisme, et les a fait poursuivre par sa police non seulement dans les rues, mais jusqu’en leurs foyers et même jusque dans les églises. Et quand il s’est représenté aux élections, afin d’être réélu, il a commencé par faire fermer les principales chaînes de télévision de l’opposition et a déployé son armée dans les rues. Les hommes politiques de l’opposition ont été diffamés et traités d’agents russes: des procès leur ont même été intenté. Après toutes ces mesures d’intimidation, Saakachvili a gagné les “élections”, alors que si celles-ci avaient été régulières, il n’aurait probablement pas obtenu plus de 25%. Je m’étonne dès lors de l’attitude des Européens car Dieter Boden, qui avait observé les élections géorgiennes pour le compte de l’OSCE et rédigé un rapport négatif sur celles-ci, a déclaré dans un interview accordé à la presse allemande, que ce furent pour lui les pires élections qu’il avait jamais observé dans sa vie.

(entretien paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°43/2008; propos recueillis par Bernhard Tomaschitz; trad. française: Robert Steuckers).

00:19 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géorgie, russie, caucase, etats-unis, pétrole, oléoducs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 30 septembre 2008

Géopolitique pétrolière et gazière en Asie centrale

Alexander GRIESBACH:

Géopolitique pétrolière et gazière de l’Asie centrale: télescopage d’intérêts divergents

L’Asie centrale est l’une des zones-clefs de la géopolitique mondiale, à cause des réserves énergétiques qu’elle recèle. La lutte engagée pour le contrôle de ces réserves va certainement porter le nom de “New Great Game” (= “Le nouveau Grand Jeu”), en référence à l’affrontement russo-britannique du 19ème siècle et parce que de nouveaux acteurs y interviendront, notamment la Chine et l’Inde. Il y a d’abord la question de savoir qui se taillera la part du lion dans ces réserves énergétiques; mais, avant d’y répondre, aujourd’hui, il s’agit principalement de savoir comment ces réserves parviendront aux Etats destinataires; nous soulevons là la politique des oléoducs et gazoducs. Par Asie centrale, nous entendons bien sûr des Etats comme le Kazakhstan ou le Turkménistan mais aussi le Tibet, l’Afghanistan, certaines régions d’Iran ou comme le Pendjab au Pakistan et en Inde.

Prendre le défi russe au sérieux

Après la fin de l’Union Soviétique, l’intérêt des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine n’a fait que croître au fur et à mesure que l’importance des réserves énergétiques croissait dans le système de la concurrence globale. Pour les Etats-Unis, la main-mise sur ces ressources constitue le motif principal de leur engagement dans la région. Cet engagement dans l’ancienne “arrière-cour” de l’Union Soviétique ne s’est pas déroulé sans ressacs. Malgré cela, après les événements du 11 septembre 2001, les dirigeants russes, américains et centre-asiatiques ont serré les coudes dans la “lutte commune contre le terrorisme”. Cette unanimité s’est vite évaporée à cause de l’incompatibilité d’humeur entre Bush et Poutine et surtout d’événements comme, par exemple, l’élargissement de l’OTAN vers l’Est, les révolutions sans effusion de sang d’Ukraine et de Géorgie et, enfin, la guerre en Irak. Poutine a réussi à repousser largement les Etats-Unis hors d’Asie centrale, notamment avec l’aide de la Chine: ce fut la réponse russe aux activités déployées par les Etats-Unis dans l’arrière-cour de Moscou. La tâche de Poutine fut sans doute facilitée parce que la rhétorique américaine des “droits de l’homme” avait sans nul doute énervé quelques autocrates de la région. Par ailleurs, le traitement réservé à l’autocrate Saddam Hussein a certainement eu un effet dissuasif.

Poutine à coup sûr s’est servi d’un instrument, que Medvedev reprendra certainement à son compte: l’Organisation de Coopération de Changhaï (OCC), laquelle, du point de vue occidental, constitue la réponse à la prétention américaine d’exercer un leadership mondial. Le septième sommet de l’OCC, qui s’est tenu à Bichkek en Kirghizie en août 2007, a clairement critiqué la “pax americana”. Moscou n’a pas mâché ses mots. Le rôle de “seule superpuissance” que Washington veut jouer, Poutine l’a relativisé: “Nous sommes convaincus que toutes les tentatives de vouloir résoudre seul tous les problèmes du monde sont vaines”. Alexander Rahr, expert ès-questions russes auprès de la DGAP (“Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik” / “Société allemande de politique étrangère”), a émis les commentaires suivants dès 2006: Moscou est déçu par l’Occident et s’en détourne pour se tourner vers l’espace asiatique et forger “de nouvelles alliances géostratégiques”. “Pour parvenir à cette fin, le Kremlin mobilise les immenses ressources énergétiques de la Russie, afin de récupérer sa position naguère perdue de puissance mondiale. L’Europe et l’Occident doivent prendre très au sérieux ce nouveau défi géopolitique”.

La Turquie: importante plaque tournante dans la politique énergétique

Ce “défi”, la revue “Geo”, de juin 2008, l’a mis en cartes et schémas, notamment sous la forme, plaisante, d’un table de joueurs de poker, qui symbolisent en l’occurrence les acteurs du “New Great Game”. A gauche, nous y voyons les Etats-Unis, qui sont les plus grands consommateurs de gaz et de pétrole et dont les intérêts consistent à se dégager d’une trop grande dépendance du Proche Orient. Les Etats-Unis, qui importent un quart de leur gaz naturel de Russie, investissent dans la construction de gazoducs et oléoducs qui évitent de passer par le territoire russe, comme le système “Nabucco” qui sera complètement opérationnel en 2013. Sur le tracé de ce système “Nabucco” se trouve la Turquie, qui acquiert de plus en plus d’importance car elle est, explique “Geo”, la principale “plaque tournante énergétique entre l’Est et l’Ouest”. De l’autre côté de la table des joueurs de poker, à droite, se trouve la Russie, qui tire des revenus des oléoducs et gazoducs et de la vente des pétroles et gaz de la région caspienne.

La Russie est bien entendu capable de faire de l’énergie une arme, en cas de “comportement fautif”, comme on vient de le voir. La Chine est la deuxième puissance assise à droite, à la table des joueurs: elle est devenue, entretemps, le deuxième consommateur de pétrole au monde et se présente comme concurrent de l’UE et des Etats-Unis. Le “gâteau”, qui forme l’enjeu, est au beau milieu de la table. Il comprend le Kazakhstan, dixième producteur de pétrole du monde; l’Azerbaïdjan, qui occupe un territoire géostratégiquement important entre l’Europe et l’Asie; le Turkménistan, l’un des pays les plus riches en gaz du monde, ainsi que l’Ouzbékistan, dont les gisements en pétrole et en gaz n’ont été que partiellement exploités jusqu’ici. Au réseau de distribution énergétique déjà existant entre les joueurs de poker, il faudra ajouter trois nouveaux grands “pipelines”, rien que pour l’approvisionnement en gaz naturel:

* Le “North Stream”, venant de Russie pour passer sous la Mer Baltique et aboutir en Allemagne; il aura environ 1200 km; Gazprom en est le principal actionnaire avec 51% des parts. “Wintershall AG” et la société “E.ON Ruhrgas AG” possèdent chacune 20%. Le premier tronçon sera prêt en 2010.

* La ligne “Nabucco”, qui partira de Turquie pour aboutir en Autriche, sera longue de 3300 km. Les travaux commenceront en 2010. Cette ligne devra relier l’UE aux gisements gaziers de la région caspienne.

* Le “South Stream” reliera la Russie à l’Italie et à l’Autriche. Ce sera un gazoduc italo-russe dont une partie sera installée sur le fond de la Mer Noire et reliera ainsi le port russe de Novorossisk au port bulgare de Varna. Ce projet est en concurrence directe avec celui de “Nabucco”.

Deux importants systèmes de “pipelines” sont déjà en activité:

* Le “Blue Stream” qui part de Russie pour aboutir à Ankara. Il est en activité depuis 2005. Il est long d’environ 1200 km.

* Le “BTE” ou “Bakou – Tiflis – Erzouroum (en Turquie)” est en activité depuis 2006. sa longueur est d’environ 690 km. On l’appelle également “South Caucasus Pipeline”.

Auxquels il faut encore ajouter:

* Le “BTC” ou “Bakou – Tiflis – Ceyhan (en Turquie). Sa longueur est d’environ 1770 km.

* Le “Drouchba” dont le tronçon septentrional part d’Almetievsk au Tatarstan, traverse la Biélorussie et la Pologne pour aboutir à Schwedt sur l’Oder et dont le tronçon méridional, après une bifurcation près de Masyr en Biélorussie, amène les hydrocarbures en République Tchèque et ensuite, via la Slovaquie, en Hongrie.

* Le pipeline “Kazakhstan-Chine”, qui est en service depuis 2004 et est long de ± 970 km.

Si vous imaginez que, dans ce contexte, la Chine et la Russie, qui toutes deux ont des motifs divers de vouloir chasser les Etats-Unis de leurs sphères d’influence respectives, vont faire cause commune, dans tous les cas de figure, sous l’égide de l’OCC, alors vous ne comprenez pas la dynamique du “New Great Game”, que l’on peut, à juste titre, qualifier de “champ de mines d’intérêts divergents”, pour paraphraser Keith Jones. Aigul Zharylgassova, de la “Société germano-kazakh” a bien mis en exergue l’agencement des intérêts chinois dans le cadre de l’OCC: “Avec l’OCC, la Chine tente de tuer deux mouches d’un seul coup de savate: d’un côté, la République Populaire de Chine coopère avec des Etats centre-asiatiques sur le plan militaire et garantit ainsi la sécurité de ses frontières occidentales; de l’autre côté, la RPC utilise l’Organisation pour réaliser des projets de communication et d’infrastructure afin d’avoir un accès assuré aux ressources énergétiques”. Cette analyse nous permet de comprendre pourquoi la Chine, qui avait toujours eu l’habitude de se montrer réservée face à tout système d’alliance, s’est laissée embrigader dans l’OCC. L’adhésion à l’OCC permet à la Chine de pratiquer “une politique nationale d’ordre dans la région” et de réactiver “son image de marque sur le plan international” (Zharylgassova).

Les divergences entre Moscou et Beijing

On discute beaucoup, en Occident, pour savoir si la rivalité entre la Chine et la Russie, pour prendre dans l’avenir le leadership au sein de l’OCC, mettra en péril l’existence même de cette organisation. Quelques analystes pensent que la Russie voudra, elle aussi, utiliser l’OCC pour au moins limiter “l’influence croissante de la Chine”, ce qu’elle cherche d’ailleurs déjà à faire en jouant “un rôle actif au sein de l’Organisation”. Moscou voit un moyen dans l’OCC de bétonner sa souveraineté lucrative sur le transport du pétrole et du gaz naturel.

Il existe également des divergences entre Moscou et Beijing pour savoir lesquels des Etats, qui avaient jusqu’ici un simple statut d’observateur (actuellement: la Mongolie, l’Inde, l’Iran et le Pakistan), pourront accéder dans un avenir proche au statut de membre à part entière. Le souhait de la Russie, d’accepter l’Iran comme membre à part entière, est contesté par la Chine car celle-ci n’a aucun intérêt à ce que l’islam reçoive un quelconque encouragement sur le territoire chinois lui-même par un effet (secondaire) de l’adhésion pleine et entière de l’Iran. La Chine refuse également l’adhésion pleine et entière de l’Inde parce que les deux géants asiatiques ont toujours été des rivaux. Les Chinois émettent également des réserves contre l’adhésion du Pakistan, dont les liens avec l’islam radical (les talibans) suscitent l’inquiétude à Beijing. On constate également des tensions à l’égard des autres Etats musulmans de l’Organisation, le Kazakhstan, le Kirgizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, car aucun de ces Etats n’a évidemment intérêt à dépendre unilatéralement de Moscou ou de Beijing.

Les démarches énergiques et assertives de Poutine n’ont certainement rien fait pour dissiper les méfiances entre les Etats membres de l’OCC. Il faudra encore attendre quelque peu pour savoir si le Président Medvedev montrera plus de doigté diplomatique. Le sommet des chefs des Etats membres de l’OCC à Duchanbé au Tadjikistan n’apportera rien de bien substantiel, car la solidarité avec la Russie, après la crise de l’Ossétie du Sud, est restée limitée. Les Etats membres de l’OCC ont simplement demandé à ce que “le problème soit résolu pacifiquement par le dialogue”. Aucune prise de position commune n’a suivi la reconnaissance unilatérale de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par la Russie.

Vu les divergences entre les membres de l’OCC, le jugement qu’Alexander Rahr avait émis dans “Eurasisches Magazin” (28 février 2006) me semble caduc: il affirmait que “l’OCC pourrait rapidement devenir un nouvel acteur global sur la scène internationale, auquel, en cas de conflit avec l’Occident, même la superpuissance américaine n’aurait pas grand’ chose à opposer”. L’anti-occidentalisme ne suffira pas pour cimenter durablement la cohésion de l’OCC, vu les méfiances réciproques que cultivent les Etats membres de l’Organisation. Il est plus que probable que l’OCC entrera en crise en dépit de cet anti-occidentalisme qui sert de paravent à de profondes divergences d’intérêts.

L’intérêt des Européens, et donc des Allemands, c’est de ne pas attendre la crise passivement, mais de tenter de faire valoir leurs intérêts propres dans ce “champ de mines”.

Alexander GRIESBACH.

(Article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°38/2008; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, asie centrale, eurasisme, eurasie, pétrole, oléoducs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 26 septembre 2008

Africom, le mani di Bush sul petrolio

|

| Ex: http://www.eurasia-rivista.org/ |

| di Djamaledine Benchenouf |

00:23 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pétrole, géostratégie, géoéconomie, afrique, etats-unis, bush, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'or noir, bonheur et malheur du Nigeria

Francesca DESSI:

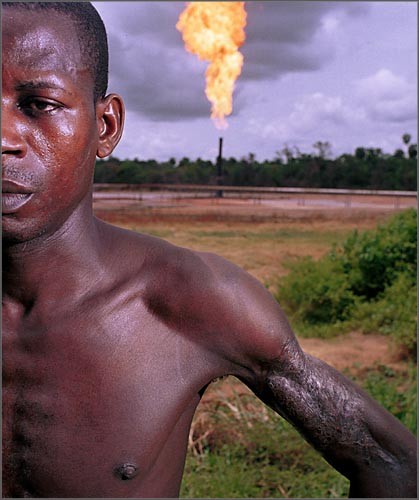

L’or noir, bonheur et malheur du Nigeria

Le conseil des ministres du Nigeria a remis de l’ordre dans l’organisation du gouvernement et de ses structures, en créant six ministères et, plus particulièrement, un département ministériel qui s’occupera du développement économique du Delta du Niger, le coeur pétrolifère du pays. Ce remaniement prévoit la constitution de pas moins de 42 ministères et, surtout, la scission du ministère de l’énergie en deux branches distinctes: l’une pour le pétrole, l’autre pour les autres formes d’énergie. Ces modifications structurelles font partie d’un plan de réaménagement de l’Etat voulu par le président Oumarou Yar’Adoua pour “garantir une plus grande flexibilité et une réelle efficacité politique”. Le président avait en effet affirmé plus d’une fois que la normalisation et le développement économique du Delta étaient des priorités pour le gouvernement. Une déclaration qui est bel et bien en contradiction avec la triste réalité de la région, marquée par un taux élevé de chômage et une extrême pauvreté. Il y a déjà des années, en effet, que la communauté du Delta dénonce la corruption qui règne dans les administrations nigerianes et l’exploitation qu’imposent les grandes puissances qui ont dépouillé la région de ses propres ressources, sans offrir aucun bien-être en échange.

En réponse à ce remaniement politique général, le “Mouvement pour l’émancipation du Delta” a accueilli avec “précoccupation” l’annonce, par le gouvernement nigerian, de constituer un ministère du Delta du Niger. C’est ce qu’affirme Jomo Gbomo, porte-paroles de l’organisation, dans un message envoyé par voie électronique aux principaux organes d’information.

Dans le document, nous pouvons lire que “la population de la région devrait recevoir cette dernière friandise avec préoccupation et ne pas accepter que les cinq prochaines décennies seront une nouvelle fois des années sombres de famine et de malnutrition, dues à un gouvernement qui gèrera à sa guise nos émotions, car ce n’est pas la première fois que l’on nous sert des “mets” soi-disant si appétissants: c’est ainsi depuis la fin des années 50”.

“Créer un ministère”, ajoute Gbomo, “n’équivaut pas à la venue du Messie tant attendu. Le Nigeria a créé quantité de ministères au cours de ces quarante dernières années et aucun d’entre eux n’a eu un impact positif sur la population. Ce sera une voie de plus pour la corruption et les favoritismes politiciens”. En effet, la situation pourra difficilement changer. Il y a effectivement trop d’intérêts qui tournent autour de l’Etat nigerian, premier producteur de pétrole du continent africain et septième exportateur mondial. Le Nigeria est l’une des régions du monde les plus riches en hydrocarbures, avec des réserves de pétrole équivalant à 32 milliards de barils; il est aussi le cinquième fournisseur de brut pour les Etats-Unis. Au fil des années, l’or noir du Nigeria a éveillé l’intérêt de plus d’une grande puissance.

Après avoir été courtisé par la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Europe et les Etats-Unis, l’Iran, à son tour, a commencé, ces derniers mois, à s’intéresser au pétrole nigerian. L’Iran a noué des rapports bilatéraux avec le Nigeria, promettant une coopération commerciale, politique et nucléaire.

Un accord a ainsi été signé début septembre à Abouja durant les rencontres de la Commission irano-nigeriane. Cet accord prévoit de fait le cession au Nigeria de technologies nucléaires à usage civil pour la production d’électricité, sans aucune implication militaire. Malgré cela, la nouvelle “amitié” entre le gouvernement d’Abouja et Téhéran, a provoqué un état d’alerte à la Maison Blanche et sur le Vieux Continent. Les Etats-Unis ne veulent pas que le Nigeria tombe dans les bras d’Ahmadinedjad. Mais il n’y a pas que cela. Washington ne peut pas se permettre de perdre l’exclusivité de ses rapports pétroliers avec les Nigerians, sous peine de dépendre exclusivement du Moyen Orient pour ses besoins énergétiques.

Les Etats-Unis avaient en effet prévu d’importer, d’ici la fin de la prochaine décennie, 25% de ses besoins en pétrole des gisements du Golfe de Guinée. Un projet où le Nigeria a évidemment un rôle important à jouer, étant le premier exportateur de brut de l’Afrique sub-saharienne. En échange, l’administration américaine a promis de fournir armes et formations à l’armée nigeriane, afin qu’elle puisse combattre les guerilleros du Delta du Niger, qui réclament le partage des revenus du pétrole pour améliorer les confitions de vie de la population. Le Nigeria, il est vrai, ne peut se permettre d’enfreindre les règles frauduleuses imposées à l’échelle internationale.

La région, où se situe le Nigeria, est en mesure de produire un peu plus du sixième de ses propres besoins en électricité. Le pays ne possède pas de raffineries pour pouvoir traiter le pétrole et a un besoin urgent d’électricité pour développer ses propres secteurs industriels, qui ont été ruinés, exactement comme son agriculture. Et comme l’assistance promise par les pays occidentaux se limite à de simples paroles, le Nigeria est bien obligé d’accepter toutes les offres, quelles que soient leurs provenances, en dépit qu’elles ne soient nullement désintéressées. C’est là une faiblesse patente du pays. Les Etats-Unis et l’Europe en sont inquiets parce que le Nigeria ne fait pas la distinction entre “bons” et “méchants” partenaires potentiels sur l’échiquier international. Une preuve? Le nouvel accord commercial, pour un montant de deux milliards et demi de dollars, qui vient d’être signé, début septembre, entre Gazprom et la Compagnie Pétrolière Nationale du Nigeria. Après quasiment dix-huit ans d’absence, Moscou revient en Afrique, tente de reprendre pied sur le continent en signant toute une série d’accords pour des fournitures énergétiques et militaires avec le Maroc, la Libye et l’Algérie.

Les Etats-Unis sont donc contraints de se préoccuper de l’expansionisme économique russe, tandis que l’Europe sait qu’elle dépend de Moscou pour son énergie. Le récent projet de Gazprom de construire un gazoduc partant du Delta du Niger pour arriver à la Méditerranée, en traversant le Sahara, évincera en quelque sorte le Vieux Continent, car, normalement, c’est l’Europe qui, de fait, devrait avoir un lien privilégié avec l’Afrique via la Méditerranée.

Le Nigeria apparaît dès lors comme un partenaire fondamental sur l’échiquier géopolitique et géo-économique. Le pétrole peut tout à la fois faire son bonheur et faire son malheur. Parce que le Nigeria est un pays pauvre et faible sur le plan politique, dont les ressources sont exploitées et emportées sans scrupules par de tierces puissances, aves lesquelles s’acoquinent une minorité locale corrompue. En fin de compte, la population du Nigeria est condamnée à la misère la plus absolue.

Francesca DESSI.

(article paru dans le quotidien romain “Rinascita”, 12 septembre 2008 – trad. franç. : Robert Steuckers).

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géo-économie, afrique, afrique subsaharienne, nigeria, pétrole, énergie, gazprom |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 14 septembre 2008

Derrière le prétendu impérialisme russe: le pétrole qui sent l'impérialisme américain

Derrière le prétendu impérialisme russe :

le pétrole qui sent l’impérialisme américain

Comme aux plus belles heures de la guerre du Kosovo, les médias « occidentaux » (c’est-à-dire ceux des pays inféodés à l’Oncle Sam) balancent des images en pagaille aux yeux des spectateurs (des images présentées comme celles de la guerre en Géorgie pourraient venir du Liban que personne ne s’en rendrait compte…), avec la traditionnelle répartition des rôles (Russie = puissance impérialiste cruelle, Géorgie = victime innocente et Etats-Unis/ « Communauté internationale » = grands frères protecteurs) et la scène peut être montée : avec la France dans le rôle pathétique des porteurs de riz et les Etats-Unis dans celui de l’acteur que l’on prend au sérieux, parce qu’il a les moyens de ses ambitions (contrairement au coq tricolore qui a renoncé à toute « ambition »). Il est particulièrement risible d’entendre parler « d’impérialisme » à propos de la Russie alors que la Géorgie (qui souhaite adhérer à l’OTAN) est depuis des années le chien fidèle, pour ne pas dire une colonie, des Etats-Unis (ce qui démontre que l’impérialisme n’est pas tant du côté russe qu’américain). Par ailleurs, le président Bush n’a pas craint le ridicule en appelant au respect le plus solennel de « l’intégrité territoriale » de la Géorgie ; on notera toutefois que le vol du Kosovo et le charcutage de « l’intégrité territoriale » de la Serbie n’ont pas particulièrement troublé le sommeil de la diplomatie US ces derniers mois… Joies et délices de l’hypocrisie américaine.

Derrière les pleurnicheries du président géorgien Mikheïl Saakachvili qui veut faire passer son pays pour la victime d’un nettoyage ethnique façon Darfour (il y a des « nettoyages ethniques » dans tous les conflits de nos jours, c’est merveilleux !) et la promptitude du bon samaritain américain à voler au secours de la Géorgie, il y a la réalité froide et incontournable des intérêts pétroliers américains et de leurs vassaux : en effet la Géorgie est l’intermédiaire entre l’axe atlantique (Etats-Unis/Europe de l’ouest) et les hydrocarbures d’Azerbaïdjan, situation bien pratique qui permet de contourner la Russie pour s’approvisionner en pétrole et ainsi accroître la tutelle américaine sur le continent européen grâce au pion géorgien… D’où l’inquiétude des Américains et de leurs alliés. De l’Irak à la Géorgie : rien de nouveau sous le soleil !

Enfin, dans cette affaire où les peuples des deux côtés de l’Atlantique sont pris pour des imbéciles par leurs élites médiatico-politiques, on remarquera cette propension bien journalistique à parler avec emphase de « communauté internationale » comme pour justifier les ingérences insupportables des élites américaines : la « communauté internationale » intervient ici, la « communauté internationale » fait cela… Et on oublie que derrière cette expression en trompe-l’œil (notion floue, sans aucun fondement juridique) se trouve l’œil de Washington puisque les Etats-Unis ont un poids considérable dans les décisions de l’OTAN (organisation politico-militaire héritée de la guerre froide et alliant les Etats-Unis et l’Europe occidentale pour la défense de cette dernière contre l’URSS). Chose qu’avait compris De Gaulle en retirant la France de sa structure militaire intégrée et de sa direction en 1966, se méfiant des arrières pensées du « grand frère américain ». Leçon oubliée par Nicolas Sarkozy qui annonce en 2008 le retour de l’hexagone dans le commandement intégré de l’OTAN. Attention donc aux termes tarte à la crème tels que « la communauté internationale » qui sous-entend de manière sournoise que la décision prise, parce qu’elle est « internationale », l’a été à l’unanimité ou est le résultat d’un consensus, alors que la plupart du temps ce sont les Etats-Unis qui ont le dernier mot (fait admis de tous).

La réémergence de la Russie sur la scène mondiale, débarrassée des scories du communisme, ardent défenseur du Kosovo serbe, impitoyable envers le terrorisme islamique et décidée à en finir avec la pax americana, devrait plutôt exciter la curiosité et la sympathie des Européens au lieu de se laisser bêtement prendre au piège de l’épouvantail soviétique agité par les Etats-Unis. L’âme de l’Europe, si elle est encore bien vivante, est très forte dans cette Russie orthodoxe fière de ses racines et de son identité.

La construction européenne, pour être crédible, ne peut pas se faire sans la Russie : revenir à la situation de la Guerre froide, avec un bloc américain à l’ouest et une Europe occidentale qui lui est totalement soumise (la seule différence aujourd’hui est que la sphère d’influence américaine s’étend jusqu’aux pays de l’est inclus), et un bloc russe d’autre part, serait, plus qu’un retour en arrière en forme de pied de nez historique, un insupportable gâchis ! Ne ratons pas cette occasion historique.

Julien Langella

00:44 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, russie, etats-unis, pétrole, caucase, géorgie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook