mercredi, 23 août 2023

Les "icônes du possible", un retour à la pensée fondée sur la nature

Les "icônes du possible", un retour à la pensée fondée sur la nature

L'essai de Giovani Sessa sur le jardin, la forêt et la montagne révèle trois lieux archétypaux qui, expérimentés avec ouverture et dévouement, peuvent réactiver le sens perdu de la physis.

par Gabriele Sabetta

Source: https://www.barbadillo.it/110776-icone-del-possibile-come-ritorno-al-pensiero-basato-sulla-natura/

Giovanni Sessa (Milan, 1957) a enseigné la philosophie dans des lycées et a donné des cours dans plusieurs universités italiennes. Il est secrétaire de la Fondation Julius Evola. Il a consacré au philosophe et ésotériste romain une étude intitulée "Julius Evola et l'utopie de la tradition" (Oaks Editrice, 2019). Un autre essai important, sur la philosophie d'Andrea Emo, a été publié par notre auteur sous le titre 'La meraviglia del nulla' (Bietti, 2014). Un autre ouvrage pertinent pour comprendre son parcours intellectuel est "L'écho de l'Allemagne secrète" (Oaks Editrice, 2021). C'est de cette dernière étude que provient l'essai dont il est question ici, récemment publié par Oaks, intitulé "Icônes du possible. Jardin, forêt, montagne", préfacé par Massimo Donà et introduit par Romano Gasparotti (tous deux professeurs à l'Université Vita-Salute San Raffale de Milan avec lesquels le professeur Sessa est en profond accord depuis des années).

Penser à partir de la nature

La vision qui anime "Icônes du possible" consiste en un retour sur la scène philosophique du lógos physikós, la pensée fondée sur la nature - une réémergence puissante du sentiment des philosophes auroraux de la Grèce archaïque, qui, avant que Platon et Aristote ne sèment les graines de la décadence métaphysique, avaient conservé un contact direct et dialoguant avec la nature (entendue, précisément, comme physis). La nature en tant que vie palpitante, force qui pousse au changement, tentative éternelle - toujours inachevée - de donner une forme achevée à un principe éternel qui est au-delà des formes (tout en vivant dans chacune d'elles), force qui est la seule transcendance. Dans ce contexte, la nature n'est pas abordée comme un fonds exploitable de manière illimitée, remis à l'homme par le dieu de la Bible pour qu'il l'utilise à ses propres fins terrestres. D'où la nature comme objet, comme res extensa, désanimée, simple théâtre de l'action humaine - une vision que l'homme moderne ne rejettera pas ; au contraire, il parviendra à un physiocide complet, à un oubli total du sens originel de la physis, au-delà des formes qui apparaissent. Mais même si nous agissons continuellement sur elle, le plus souvent en la violant, nous n'avons en fait aucun pouvoir réel.

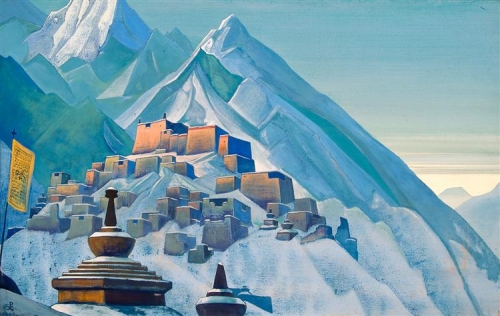

Dans le jardin, la forêt et la montagne, notre auteur, également par expérience personnelle, trouve trois lieux archétypaux qui, expérimentés avec ouverture et dévouement, peuvent réactiver le sens perdu de la physis.

Pouvoir destructeur et créateur à la fois - créateur "comme" destructeur et vice versa ; synthèse de la matière et de l'esprit, du ciel et de la terre, du chaos et de la forme, une pensée vertigineuse de l'unité qui, au cours des siècles, a eu des interprètes notables, ponctuellement mis en évidence dans le volume. L'un d'entre eux est Johann Wolfgang von Goethe. Il a su insuffler, en véritable homme "intégral", dans toutes ses activités - poète, romancier, scientifique, homme d'État - l'idée originelle de la nature, qui nous enveloppe et nous imprègne d'elle-même - nous qui sommes incapables de la quitter, mais aussi de la pénétrer plus profondément. Elle nous saisit continuellement dans le tourbillon de sa danse, nous poussant au changement ; mais nous, endormis dans nos formes ordinaires, nous nous laissons passivement submerger par ce processus, jusqu'à ce que peut-être un jour, lassés de notre condition servile et saisis d'un courage renouvelé, nous relâchions dans ses bras notre ego illusoire.

Il nous repropose sans cesse l'original sous des formes toujours nouvelles, éternel retour du principe de liberté qui nous parle sous toutes les coutures, sans jamais trahir son secret (et comment le pourrait-il ?). L'homme est d'abord plongé dans les ténèbres, cloué à la terre, mais il est ensuite continuellement poussé à gagner dans la lumière, à travers des entreprises toujours nouvelles. Éternel devenir, mouvement perpétuel, la nature semble pourtant ne pas avancer : chaque printemps est à la fois identique et différent des autres. Ses créatures, nées du néant, ne savent ni d'où elles viennent, ni où elles vont.

Retrouver les racines

Il revient donc à des philosophes comme Giovanni Sessa de ramener l'homme à ses racines, en réaffirmant la puissance du lógos physikós contre la logique immobilisante de la pensée métaphysique, qui place la vérité "ailleurs" et tend à fixer les entités, à les éloigner et à les différencier, en se fondant sur le principe d'identité et de non-contradiction. Selon cette approche, les entités sont donc réduites à ce qu'elles sont, à ce qui apparaît phénoménalement ; elles sont vécues comme une présence rigide et glacée, elles sont placées devant nous pour être utilisées et manipulées, sur le plan cognitif et pratique. Dans cette perspective, il est totalement exclu que les entités puissent également être ce qu'elles ne se montrent PAS, et que l'occulte et le voilé puissent avoir autant de valeur que ce qui est manifesté (si ce n'est plus).

Fixer l'attention sur l'entité en supprimant le sens de l'être était également la thèse de base de la philosophie occidentale qui a initié la réflexion de Martin Heidegger à partir de "L'Être et le temps"; une réflexion qui s'est ensuite poursuivie en se concentrant sur la question de la technologie moderne, qui a définitivement imposé à la planète un contact purement mécanique et homologué avec l'entité.

L'homme moderne conçoit les entités comme "réelles" et réduit le monde à un ensemble de choses indépendantes. Le processus cognitif commence lorsque ces choses se présentent à la conscience du sujet qui les observe et les représente. Cette façon de voir l'essence de l'entité, bien que valable pour la science moderne, ne peut comprimer les multiples façons dont les entités "se donnent". La "réalité", la présence stable, n'est qu'"un mode d'être" parmi d'autres. Cette réalité doit maintenant redevenir fluide : obéir à l'impulsion de la physis, témoigner de notre appartenance à celle-ci, donner une forme toujours plus accomplie et lumineuse à notre être ; dépasser la forme (méta-morphose), imprimer au devenir une forme supérieure, dans laquelle le mystère éternel de la physis transparaît et resplendit.

Le livre de Giovanni Sessa se veut une invitation à repenser le contact avec l'autre, à sortir de l'engourdissement ordinaire, à participer à l'appel de la physis de manière directe et initiale, en se libérant de l'uniformité et du mécanisme que la société de masse impose brutalement.

Gabriele Sabetta

19:16 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nature, philosophie, giovanni sessa, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 26 juin 2023

L'homme, la nature, la technologie: le nouveau livre de Giovanni Sessa éclaire les questions décisives de notre temps

L'homme, la nature, la technologie: le nouveau livre de Giovanni Sessa éclaire les questions décisives de notre temps

Par Giovanni Damiano

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/uomo-natura-tecnica-libro-giovanni-sessa-icone-possibile-265250/

Rome, 25 juin - Avant-propos : le nouveau livre de Giovanni Sessa, très important et intitulé Icone del possibile: giardino, bosque, montagna (Oaks, 2023), se distingue par son originalité et la richesse de son argumentation. Plutôt qu'un compte-rendu, je tenterai ici d'indiquer, sous forme de notes, une série d'aspects qualificatifs du texte de Sessa, en y ajoutant quelques réflexions supplémentaires.

1) Tout d'abord, le livre de Giovanni Sessa aborde le sujet dans une perspective anti-dualiste très claire, à ne pas lire cependant dans le sens de l'et-et, bien sûr, où l'et-et se prête au malentendu de la synthèse conciliatrice. D'un autre côté, il ne faut pas non plus craindre l'aut-aut, à condition de ne pas l'interpréter comme une opposition rigide, ou pire, essentialisée, mais plutôt comme l'une des voies par lesquelles la physis se manifeste. L'et-et lui-même peut donc être admis, précisément comme l'un des modes de la physis. Mais il est tout aussi important de ne pas tomber dans le monisme, dont le risque suprême, traditionnellement, est le triomphe de l'indéterminé, de la dissolution des différences. En bref, il faut comprendre la physis comme un champ de tension dans lequel tout peut entrer en relation, mais de manière tensionnelle, ce qui est précisément aussi la position de Sessa.

Giovanni Sessa et la redécouverte de la grécité archaïque

2) Parler de physis, plutôt que de nature, comme le fait Sessa, c'est vouloir récupérer la pensée grecque archaïque, en vue d'une tentative de donner naissance à un nouveau commencement d'origine. Une tentative de regarder la nature précisément à partir de la perspective originelle de la pensée grecque archaïque, en essayant donc, et en même temps, de la rendre à nouveau pensable dans le présent. Une physis qui ne doit donc pas être comprise comme une relique érudite d'époques irréversiblement révolues ou comme une référence stérilement "cultivée" ou intellectualiste, mais plutôt comme une mémoire vivante dans le présent.

3) Sessa lit à juste titre physis comme dynamis, faisant ainsi allusion à l'extraordinaire puissance de la nature, à son immense réservoir de possibles. D'où précisément le titre du livre de Sessa, placé entièrement sous le signe du possible. L'icône, en revanche, renvoie à l'œuvre louable de Ludwig Klages qui, à propos de l'objet, dans lequel la vie se raidit, perdant sa mutation continue, voyait précisément dans l'image ce qui perpétue le devenir de la physis. Les icônes du possible sont donc les images toujours changeantes de la puissance de la physis, autre aussi de l'écologie, dans laquelle, dès son nom, le logos résonne comme une puissance qui divise de façon dualiste l'essence (la réduction de la physis à un simple concept) de l'existence (la manifestation concrète de la physis), finissant ainsi par commettre un physiocide (voir la préface de Romano Gasparotti à l'ouvrage de Sessa).

4) Dans le sous-titre de son livre, comme un nouveau rejet de tout dualisme rigide, qui nierait le dynamisme, le renouvellement de la nature dans son immanence, Sessa juxtapose la forêt et la montagne au jardin, ou plutôt à l'artificialité technique. Nature et culture, nature et technique sont ainsi placées dans un rapport qui n'est pas seulement contrastif, qui ne s'exclut pas mutuellement, aussi parce que nature et culture, certes pas de manière harmonieuse et pacifiée, mais plutôt souvent problématique, "coexistent" néanmoins, cohabitent. On pense à Arnold Gehlen, qui notait que la culture était précisément un concept anthropo-biologique, selon lequel la culture de l'homme n'est pas détachée de la nature, elle n'est pas une sphère autonome, complètement détachée de la nature, mais elle est structurellement imbriquée avec elle. L'homme est donc un être en devenir, pleinement impliqué dans le devenir de la physis. Si ce lien était rompu, nous serions confrontés à un tournant ontologique radical, c'est-à-dire à la naissance d'une nouvelle ontologie, d'un nouveau statut ontologique de la nature et de l'homme.

Socrate, Platon et Aristote

5) Pour la pensée originelle de la physis, l'homme en faisait pleinement partie. En reconstituant, de manière évidemment très sommaire, cette généalogie, on peut commencer par Anaximandre, qui pensait que les hommes provenaient de poissons ou d'autres animaux ressemblant à des poissons (voir DK 12 A 11 et 30). Et en effet, chez tous les autres soi-disant présocratiques, l'homme est toujours immergé dans la physis, sans occuper une place particulièrement privilégiée par rapport à elle.

Et même le soi-disant "tournant anthropocentrique" des Sophistes est plus un lieu commun historiographique qu'autre chose; par exemple, Mauro Bonazzi note qu'avec les Sophistes, c'est la perspective qui change, et non les sujets traités, en ce sens que l'homme n'est pas, pour ainsi dire, retiré de la physis pour être étudié en toute autonomie, à tel point que Bonazzi va jusqu'à affirmer que "la physis en tant que telle demeure, c'est le point de départ de toute recherche".

Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

Socrate lui-même, on le sait, s'est intéressé à la philosophie d'Anaxagore ; outre les célèbres passages dans les Nuées d'Aristophane, où les nuages semblent se référer - comme le note Maria Michela Sassi - aux "implications athées de l'étude des phénomènes naturels", il y a les non moins célèbres passages du Phédon (96a-99c), où Socrate rappelle s'être intéressé dans sa jeunesse aux "recherches sur la nature" (historia perì physeos) et en particulier, précisément, à la philosophie d'Anaxagore.

Il en va tout autrement avec Platon. Les idées platoniciennes, selon Mario Vegetti, naissent principalement dans la sphère des "valeurs éthiques" (beau, juste, bon) ou dans la sphère épistémique des mathématiques (égal, etc.). Il est donc très difficile d'étendre la relation idée-chose au monde des objets naturels, y compris l'homme. Cela expliquerait le recours au programme cosmogonique exposé dans le Timée, avec l'intervention, non fortuite, d'un véritable artisan (le Démiurge) qui, s'il ne crée pas à partir de rien, donne néanmoins lieu, précisément parce qu'il est artisan, à un artificialisme technique évident. Et c'est pourquoi le Platon médiéval, grâce au célèbre Commentaire sur le Timée de Chalcis, était surtout celui du Timée, qui se prêtait facilement à une relecture - Vegetti ne cesse de l'affirmer - dans le cadre de la théologie chrétienne créationniste.

Au contraire, il ne me semble pas exagéré de rappeler comment la pensée biologique d'Aristote s'enracine dans la tradition naturaliste présocratique, dont le Timée tire la conception de la physis comme une réalité dotée d'un ordre et d'une existence autonomes. Ce n'est pas un hasard si la définition de l'homme chez Aristote se réfère au zoologique et non à l'anthropologique. L'être humain est traité comme l'un des animaux; en bref, il n'est pas au centre du processus naturel, mais simplement l'une de ses parties. L'homme naît dans la zoosphère et s'en distingue ensuite, mais à la base se trouve, comme chez Anaximandre, l'idée d'une continuité entre l'homme et l'animal. Si bien que l'homme, même en tant qu'animal politique, partage précisément la politisation avec les autres animaux, comme l'explique un passage fondamental de l'Historia animalium (I 1, 488a), où il est dit qu'il y a des animaux qui vivent seuls et d'autres en communauté, et d'autres qui peuvent vivre les deux à la fois. L'homme peut vivre les deux, et dans son aspect communautaire, il est comparé aux abeilles, aux guêpes, aux fourmis, aux grues. Par conséquent, puisque seul le logos est ce qui différencie réellement l'homme de tous les autres animaux, la véritable anthropogenèse est donc le logos lui-même (voir Politique, 1253a 9-18). Seul le logos représente le facteur véritablement dirimant/discriminant qui marque le "détachement" décisif de l'homme de la zoosphère.

L'ambiguïté de Prométhée et le dilemme de la technologie

6) Je termine ces brèves notes par un addendum, tout aussi schématique, sur le Prométhée platonicien, en partant toutefois de l'hypothèse, partagée par Sessa, que le Titan ne doit pas être isolé, ni valorisé unilatéralement, du moins si l'on veut rester fidèle à sa matrice grecque d'origine, mais plutôt inscrit dans une perspective beaucoup plus large dans laquelle, par exemple, il entrerait dans une relation, certes jamais linéaire et pacifiée, même avec Orphée, à l'encontre des thèses bien connues de Pierre Hadot. Et cela parce que le monde grec, dans son clair-obscur, laisse la place aux contraires, dans leur relation toujours précaire, fragile.

Or, en rappelant au passage qu'en réalité même le mythe de l'Androgyne, raconté par Aristophane dans le Symposium, raconte la condition, je dirais ontologique et en même temps existentielle, de l'homme, ou plutôt sa parabole d'une plénitude et d'une unité perdues, au manque et au désir actuels (impossibles?) de revenir à cette plénitude originelle, sur Prométhée, il faut dire tout de suite, dans le sillage de Jean-Pierre Vernant, qu'il y a une ambiguïté, une duplicité constitutive du Titan déjà mise en évidence par Hésiode, où Prométhée est à la fois le "vaillant fils de Japet", bienfaiteur de l'humanité, et l'être "aux pensées rusées", à l'origine des malheurs de l'homme. Il faut d'ailleurs rappeler que Pandore est aussi un produit technique, l'œuvre d'un démiurge qui la fabrique à partir de la terre et qui, dans les variantes, est tantôt Héphaïstos, tantôt Epiménide, tantôt Prométhée lui-même. Pandore est également inséparable de Prométhée, dans le sens où - comme le dit Umberto Curi - ce n'est pas l'inconscience de l'insipide Epiméthée qui est la cause des maux de l'homme, mais la philanthropie de Prométhée, car sans le sacrilège de ce dernier, l'humanité n'aurait jamais connu les "afflictions douloureuses" dont Pandore a été l'intermédiaire.

Pour en revenir à Platon, Prométhée apparaît dans les passages du Polyptyque 274c-d, où, le règne de Kronos ayant pris fin, ce qui leur permettait de mener une vie bienheureuse, exempte de douleur et de chagrin, les hommes, restés faibles et en proie aux animaux, privés de moyens et d'art (techne), sont aidés précisément par Prométhée, Héphaïstos, Athéna et "d'autres". Cela signifie que A) la techne est l'enfant d'un état d'indigence, de faiblesse chronique, de manque, et B) qu'en effet les technai de Prométhée (le feu), d'Héphaïstos et d'Athéna (la métallurgie) et des "autres" (les techniques de l'agriculture) ne suffisent pas, car l'art vraiment nécessaire, vraiment fondamental, la techne basilikè, l'art de la royauté, c'est la politique. Par conséquent, même le don de Prométhée est non seulement insuffisant en soi, minimisant ainsi clairement la capacité "sotériologique" supposée du feu, mais aussi subordonné à l'art de la royauté.

Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.

Dans le Protagoras, l'histoire est bien connue: les dieux confient aux deux frères la distribution des biens aux vivants; les deux frères se mettent d'accord pour qu'Epiméthée soit chargé de la distribution, qui, cependant, échoue, laissant l'homme dépourvu de tout moyen propre à sa survie, de sorte que Prométhée est conduit à voler le feu pour le donner aux hommes, avec une singulière inversion des rôles, de l'exécuteur des ordres de Zeus à son violateur. De là, comme le note Curi, émerge "une sorte de théorie du progrès", avec le passage de l'homme de la condition dans laquelle il se trouvait avec Épiméthée à celle dans laquelle il se trouve avec Prométhée, renversant ainsi le cadre régressif hésiodique, dans lequel c'est Épiméthée qui succède à son frère.

Mais le fait est que les dons des dieux ne suffisent pas à l'homme qui, une fois de plus, a besoin de l'art de la politique, de la politikè techne, pour laquelle Zeus envoie Hermès avec la tâche d'apporter à l'homme la modestie et la justice aptes à fonctionner comme poleis kosmoi, comme l'ordonnancement des cités des hommes (Protagoras 322b-c). Ainsi, une fois encore, les dons de la technologie ne suffisent pas à sauver une humanité intrinsèquement déficiente et manquante. Au contraire, c'est précisément la technologie qui nous fait prendre conscience de cette inaptitude de l'homme à survivre. Et comme le souligne encore Curi, dans cette version du mythe prométhéen, c'est donc Zeus qui apparaît véritablement philanthropos, dans la mesure où ce sont ses dons qui permettent la survie de l'homme.

Enfin, le rôle et la fonction des techniques, toujours dans ce cas, en sortent drastiquement réduits, car d'une part elles sont inférieures à la physis, dont elles ne peuvent égaler le potentiel, et d'autre part elles sont complètement subordonnées à la politique. En somme, la technique se révèle être un doron-dolon, un don trompeur, annonciateur de maux, car elle nous fait croire à un salut qu'elle ne peut finalement pas nous accorder. En synthèse extrême, nous avons d'un côté la nécessité de la technique, de l'autre le désenchantement lucide de celle-ci; de cette relation, pourtant difficile à démêler et peut-être même contradictoire, il est indispensable de partir, sous peine de se réfugier soit dans des archéologies anhistoriques, soit dans des aventurismes utopiques " futuristes ".

13:37 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : giovanni sessa, philosophie, grèce antique, humanités gréco-latines, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 10 septembre 2022

Le voyage comme symbole de la vie

Le voyage comme symbole de la vie

Les carnets de voyage de Giovanni Sessa, "Azurs lointains -la tradition en chemins, trente ans de l'Irlande au Karakorum", sont sortis de presse.

SOURCE : https://www.barbadillo.it/105972-viaggi-patrie-sessa-il-viaggio-e-il-simbolo-della-vita/

Entretien - Propos recueillis par Domenico Pistilli

"Le voyage ? C'est un symbole de vie" : c'est ainsi que Giovanni Sessa, écrivain et secrétaire de la Fondation Evola, ancien maître de conférences en histoire des idées et ancien professeur de philosophie et d'histoire dans les lycées, résume ce que représente pour lui le fait de prendre la route. C'est ce qu'il fait à la fin d'une vaste conversation sur son dernier livre, Azzurre lontananze - Tradizione on the road (Iduna Edizioni), où l'exploration prend les traits d'une protestation ferme et radicale contre le système, sur la trajectoire d'une recherche intense de l'origine, à pied, à vélo, en bus ou en auto-stop, parmi les glaciers, les montagnes qui touchent le ciel, les références littéraires et culturelles, et bien plus encore...

"Le voyage ? C'est un symbole de vie" : c'est ainsi que Giovanni Sessa, écrivain et secrétaire de la Fondation Evola, ancien maître de conférences en histoire des idées et ancien professeur de philosophie et d'histoire dans les lycées, résume ce que représente pour lui le fait de prendre la route. C'est ce qu'il fait à la fin d'une vaste conversation sur son dernier livre, Azzurre lontananze - Tradizione on the road (Iduna Edizioni), où l'exploration prend les traits d'une protestation ferme et radicale contre le système, sur la trajectoire d'une recherche intense de l'origine, à pied, à vélo, en bus ou en auto-stop, parmi les glaciers, les montagnes qui touchent le ciel, les références littéraires et culturelles, et bien plus encore...

Professeur, Azzurre lontananze - Tradition on the road rassemble des carnets de voyage écrits il y a environ trente ans en Irlande, au Népal, en Islande, au Pakistan et en Mongolie. Pourquoi et sous quels angles avez-vous décidé de les réunir dans un livre ?

"Tout d'abord, merci à vous et à Barbadillo pour l'interview. J'ai décidé de faire un livre de mes carnets de voyage, d'abord pour témoigner de l'existence d'un groupe important de jeunes, appartenant à la génération qui a vécu sa jeunesse dans les années 1970, qui se sont formés à d'autres auteurs que ceux que suggérait l'"intellectuellement correct". En particulier, mon appartenance, déjà à l'époque, à la mouvance non-conformiste, m'a conduit à être un lecteur, peut-être trop naïf (la naïveté est cependant révélatrice de la sincérité), mais certainement assidu, des penseurs de la Tradition : Evola, surtout, mais aussi Guénon et Coomaraswamy. La publication de mes journaux intimes vise à montrer qu'une telle culture de référence permet de lire le monde, l'art et les paysages que l'on rencontre en voyageant, avec un regard absolument différent de celui induit par le sens commun contemporain, centré sur les pseudo-valeurs de l'économisme consumériste. Le monde et la nature deviennent, dans l'exégèse traditionnelle, des symboles renvoyant à celui qui, dans ma perspective, ne vit qu'en eux".

Des falaises d'Irlande aux steppes de Mongolie, en passant par les glaciers d'Islande, ou les temples du Népal et les montagnes du Pakistan, au milieu des traditions et des spécificités culturelles, quel est votre souvenir le plus marquant des pays que vous avez visités ?

"Les destinations de mes voyages n'ont jamais été suggérées par des choix aléatoires. Cela n'arrive qu'au touriste, pas au voyageur au sens propre du terme. Pour le premier, une destination en vaut une autre, il est, comme l'a noté Roberto Calasso, la variable moderne et post-moderne de l'ancien cosmopolite. Produit anthropologique des sociétés occidentales et opulentes (du moins jusqu'à il y a quelques décennies, elles l'étaient), il ignore que le voyage, en plus d'être un déplacement des hommes dans l'espace, implique également un déplacement temporel. Le voyage dans le temps est induit par la rencontre avec d'autres civilisations que la nôtre qui, dans certains cas, nous permet de rencontrer des traditions et des coutumes expulsées par la modernité de la scène historique européenne, mais encore présentes chez certains des peuples que j'ai rencontrés (Mongolie, Népal, Pakistan) ou résidant chez certains peuples européens (Irlande, Islande). Ce que je retiens le plus de mes voyages, c'est la spécificité, culturelle et spirituelle, des pays que j'ai visités. Elle est évidente, non seulement à partir des œuvres d'art, des monuments et des villes : elle est présente dans les manières de faire, de se rapporter aux autres, de la part de ces populations. Elle est même détectable dans les regards de ces hommes, car les yeux sont vraiment le miroir de l'âme".

Népal, Pakistan, Mongolie. Quelle curiosité vous a conduit vers ces ambiances asiatiques ? Avec quels résultats ?

Vers ces pays asiatiques, j'ai été poussé par ce qui, en tant qu'Européens, nous unit à eux : notre origine indo-européenne. Elle est décelable dans l'architecture des villes traditionnelles (au Pakistan Rawalpindi, au Népal dans les trois capitales de la vallée de Katmandou, en Mongolie à Karakorum), dans la structure des habitations orientées selon des critères de géographie sacrée autour de l'axis mundi, dans l'art et la littérature, dans les temples et les rituels qui s'y déroulent. Ces résultats positifs ont été suivis d'une certaine déception : les processus de mondialisation sont en train de changer ces peuples. Dans un gher (tente) de bergers nomades, dans la steppe mongole, où j'ai été accueilli selon les coutumes traditionnelles, ils regardaient la télévision : ils diffusaient un épisode du drame italien "La Piovra", sous-titré en mongol. Cela veut dire quelque chose ! L'uniformisation des cultures au modèle occidental de la "société du spectacle" progresse à grande vitesse. Son succès est dévastateur..."

Qu'en est-il de l'Irlande et de l'Islande ? Quelle était la boussole qui a orienté vos pas lors de vos voyages dans ces territoires ?

"Mes voyages en Irlande et en Islande étaient également motivés par une recherche d'origine spirituelle, je suis parti sur la piste de la culture celtique et nordique. Sur les routes des deux îles, je me suis déplacé principalement à pied ou à vélo. En Irlande, j'ai découvert, dans le paysage des îles d'Aran, la quintessence de l'île d'émeraude, où le bleu du ciel se confond, dans un horizon sans fin, avec le vert intense des prairies.

À Dublin, j'ai suivi, accompagné du petit-fils de James Joyce, le parcours d'Ulysse, découvrant la beauté, non facile et immédiate, de cette ville. En Islande, je me suis promené sur les sentiers, entre les glaciers et les volcans, immergé dans une nature intacte. De nombreux Islandais sont convaincus, sur la base du mythe nordique, de l'existence du "peuple invisible" dans les landes les plus reculées de ce pays, tout comme plusieurs Irlandais rendent hommage aux "cercles de fées" dans la campagne. La culture originelle de l'Europe palpite encore dans ces deux pays".

Entre la région himalayenne de Langtang au Népal, le Karakoram au Pakistan et les monts Altaj en Mongolie, votre livre témoigne d'une profonde sensibilité pour les sommets et la vie en haute altitude. Est-il plus facile de se connaître soi-même quand on va à la montagne ?

La plupart de mes voyages se sont déroulés dans les montagnes. J'ai voyagé en marchant. Evola a fait de l'alpinisme une voie de réalisation, car la montagne est traditionnellement un symbole axial, axis mundi, indiquant la possibilité de s'élever de la condition chthonique à la condition ouranique.

C'est une voie, celle de l'alpinisme, dont les difficultés représentent, pour ceux qui la pratiquent, une véritable "descente aux enfers" suivie d'un savoir inhabituel. Dans les trois pays que vous avez mentionnés, j'ai souvent grimpé à plus de 5000 mètres, les moments de difficulté physique et psychologique étaient nombreux et intenses. Pourtant, dans ma formation, ils étaient fondamentaux. La pratique de la randonnée et de l'alpinisme est essentielle, dans le monde contemporain, non seulement, comme le disait Messer, pour "rechercher les frontières inexistantes de notre âme", mais aussi pour comprendre l'unité qui anime la vie".

Un conseil pour ceux qui sont sur le point de se lancer dans un voyage ? Avec quel genre d'attitude faut-il l'aborder ?

Le vrai voyage se fait, avec Xavier de Maistre, "autour de sa chambre". Ce sont vos idées, ce que vous êtes vraiment au fond de vous, qui déterminent le choix de votre destination. Ce que je veux dire, c'est qu'un voyageur doit avoir les livres nécessaires dans son sac à dos pour prendre ses décisions de manière autonome et que le "vrai voyage" est, en quelque sorte, déjà accompli avant le départ. Par conséquent, un néophyte doit éviter d'être attiré par les destinations faciles, les "hit and run", proposées par l'industrie touristique".

Quel itinéraire d'auteurs et de lectures suggéreriez-vous pour rétablir un lien authentique avec la dimension du voyage et son sens le plus vrai ?

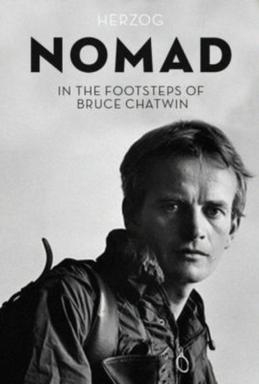

En plus des penseurs de la Tradition déjà mentionnés, je suggérerais de lire Bruce Chatwin qui a pleinement saisi le sens du nomadisme traditionnel et qui, pour cette raison, a toujours voyagé à pied. Dans ce sens, des suggestions importantes peuvent également être tirées de Thoreau et de son livre Walking. Dans ce texte, l'écrivain américain explique à ses contemporains la valeur métaphysique et cognitive de la marche, bien connue en Europe dans la tradition de l'Hésychasme et de la "prière du cœur". Je suggérerais également la lecture de Jack Kerouac, en particulier son The Wanderers of Dharma, à condition que la dimension purement négative de ce texte, sa critique de la société capitaliste, qui était caractéristique du mouvement hippie, soit suivie d'une adhésion au monde de la "Tradition" fondée sur des valeurs.

En plus des penseurs de la Tradition déjà mentionnés, je suggérerais de lire Bruce Chatwin qui a pleinement saisi le sens du nomadisme traditionnel et qui, pour cette raison, a toujours voyagé à pied. Dans ce sens, des suggestions importantes peuvent également être tirées de Thoreau et de son livre Walking. Dans ce texte, l'écrivain américain explique à ses contemporains la valeur métaphysique et cognitive de la marche, bien connue en Europe dans la tradition de l'Hésychasme et de la "prière du cœur". Je suggérerais également la lecture de Jack Kerouac, en particulier son The Wanderers of Dharma, à condition que la dimension purement négative de ce texte, sa critique de la société capitaliste, qui était caractéristique du mouvement hippie, soit suivie d'une adhésion au monde de la "Tradition" fondée sur des valeurs.

Entre autres, le livre présente en annexe la première traduction italienne de quatre chapitres du Voyage au Népal de Gustave Le Bon, publié pour la première fois en 1886 dans le volume Le Tour du monde...

Oui, j'ai traduit ces quatre chapitres du livre de Le Bon car je pense qu'ils constituent une excellente introduction à la connaissance de la culture népalaise.

Quel est l'héritage des expériences contenues dans le livre ?

J'espère que ce livre incitera d'autres personnes à se lancer dans un voyage et, surtout, à lire ou à s'engager avec les auteurs dont je parle dans ses pages.

Quels autres lieux et environnements avez-vous explorés à la suite de vos voyages dans le livre ? Y en a-t-il un en particulier que vous aimeriez visiter?

Un voyage important qui n'apparaît pas dans le livre, en dehors de ceux effectués en Europe, est certainement celui au Ladakh. Le Ladakh est l'État le plus septentrional de l'Inde. Je suis arrivé dans sa capitale Leh, venant du Cachemire, plus précisément de Srinagar, la Venise de l'Orient, en suivant l'itinéraire tracé par le grand orientaliste Giuseppe Tucci lors de son voyage.

À Leh, après l'occupation chinoise du Tibet, les moines tibétains qui ont réussi à échapper au régime communiste ont trouvé refuge. Parmi les destinations non encore atteintes, bien qu'ayant été en Grèce, figure la Crète. L'île était, selon le mythe, le lieu de naissance de Zeus et de Dionysos: la Crète est donc le "nombril du monde" de la civilisation hellénique.

En conclusion, quelle signification symbolique et spirituelle le "voyage" revêt-il pour vous ?

Le voyage est un symbole de la vie. Elle naît, comme le savaient les néo-platoniciens, de la tension nostalgique qui accompagne notre ex-êtres, notre "être hors" de l'origine, tout comme ce fut le cas pour Ulysse qui, après de terribles pérégrinations, retourna à Ithaque. Vivre, c'est voyager. C'est pourquoi il est nécessaire de le faire au mieux de ses capacités et non pas simplement, comme l'a fait remarquer Marguerite Yourcenar, pourtant avec acuité, parce que la condition des hommes est semblable à celle des condamnés incités, par cet état, à faire le tour de la prison dans laquelle ils sont logés. Non, le voyage permet de s'émerveiller de la beauté que l'on rencontre en vertu de l'animation de tout ce qui est'.

Domenico Pistilli

Azzurre lontananze - Tradizione on the road, par Giovanni Sessa, Gustave Le Bon, Iduna Edizioni, pp. 226, euro 20.00 ( https://www.idunaeditrice.it/autore-nome-cognome/giovanni-sessa/ )

22:18 Publié dans Entretiens, Livre, Livre, Voyage | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : voyage, giovanni sessa, entretien, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 08 février 2022

Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"

Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/io-terro-duro-qualunque-cosa-accada-otto-braun-giovanni-sessa/

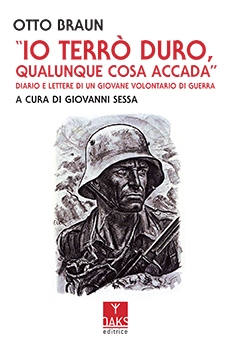

Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.

Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.

[...] La publication de ce texte est également liée à un souvenir de l'écrivain. Il fait également référence au "destin" du livre que nous présentons. En 2008, j'ai contacté le philosophe Franco Volpi par téléphone, bien que je ne le connaisse pas personnellement. Quelques années auparavant, il avait écrit la préface des Essais sur l'idéalisme magique d'Evola : je lui ai demandé s'il accepterait de répondre à mes questions concernant son parcours intellectuel, l'état d'avancement de la traduction des œuvres de Heidegger dans laquelle il était engagé, la Révolution conservatrice et Evola. L'interview devait être publiée par un petit éditeur romain. Il a été très gentil, mais a décliné l'invitation. Au cours de la conversation, qui a duré plus d'une heure, nous avons longuement discuté de l'idéalisme magique. À la fin, il m'a dit, en tenant compte de mes intérêts : "Je vous conseille vivement de vous intéresser à Otto Braun. C'est un auteur vraiment extraordinaire, dont on sait peu de choses. J'ai demandé à mes étudiants de faire des recherches sur lui en Allemagne, mais la partie la plus importante de son œuvre est essentiellement son journal et ses lettres. Veuillez faire de votre mieux, si possible, pour réaliser une nouvelle édition afin que nous puissions enfin en discuter à nouveau. J'ai accepté son invitation. Je dédie ces brèves notes à la mémoire de Volpi, un intellectuel courageux et profond qui est toujours allé au-delà des barrières de l'"académiquement correct".

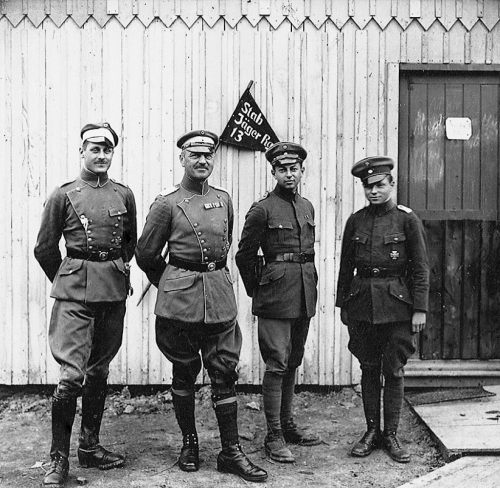

Otto Braun est né à Berlin le 27 juin 1897. Il était le fils du Dr Heinrich Braun et de Lily von Kretschmann, auteur de Memorien einer Sozialistin (1910-1911) inspiré du Memorien einer Idealistin de Malwida von Meysenburg, connu dans les milieux socialistes allemands pour avoir pris une part active à la controverse théorique et politique entre l'orthodoxie de Bebel et le révisionnisme de Bernstein. Dans cette diatribe, le jeune Otto et samère se sont rangés du côté de ces derniers. Le jeune homme est influencé intellectuellement par ses parents bien-aimés, mais il est aussi sensible à l'amour de son pays, qu'il vit avec enthousiasme, sans jamais atteindre le piètre niveau du nationalisme chauvin. Lorsque la guerre éclate, il tente de s'engager comme volontaire, mais sans succès. Il demanda de l'aide à un général connu et ami de la famille et put ainsi reprendre le mousquet. Il fut blessé à plusieurs reprises et tomba héroïquement au front en 1918, alors qu'il avait une vingtaine d'années.

Pour comprendre la valeur théorique et existentielle de l'expérience de cet enfant prodige, il faut tenir compte du fait suivant : son époque a vu la condensation de tensions inexplicables, qui ont agi avec force tant au niveau individuel que collectif en Europe, plus précisément en Europe centrale, qui, après la Grande Guerre, a vu la dissolution de deux structures impériales, l'empire des Habsbourg et le Second Reich.

D'un point de vue général, il est donc nécessaire de placer les pages de Io terrò duro, qualunque cosa accada (Je tiendrai bon, quoi qu'il arrive) à côté des expériences de vie et de pensée contemporaines d'Otto Weininger et de Carlo Michelstaedter, profondément marquées par la réémergence du tragique. Les trois auteurs appartiennent à ce vaste mouvement intellectuel qui a transcrit dans ses productions à la fois les signes tangibles de la fin d'un monde, le monde bourgeois-chrétien selon l'expression de Hegel, et la possibilité de la réalisation d'un Nouveau Départ de l'histoire européenne.

Nous faisons référence, ici, à ce corps de pensée que Massimo Cacciari a défini comme la "métaphysique de la jeunesse" et qui englobe la génération née "autour" du 20 novembre 1889, jour où Gustav Mahler a dirigé sa première symphonie à la Philharmonie de Budapest : "C'est le temps de la mémoire. Tous ceux qui sont nés "autour" de la première symphonie de Mahler y participent : leur "jeunesse" n'est qu'un élément de composition, un mouvement dans le contexte de la symphonie, fuyant vers leur propre Trauermarsch (marche funèbre)".

Une expérience spéculative marquée par le négatif et le refus de toute référence transcendante qui, traversant Stirner et Nietzsche, partageait aussi le platonisme inversé de Lukács: "L'absolu, ce qui n'admet pas de médiation, l'univoque, n'est que le concret, le phénomène individuel ". Nos auteurs ont été amenés à vivre socratiquement, en privilégiant la dimension éthique, la décision et le choix qui, chez eux, à la différence de Kierkegaard, ne visait plus le religieux au sens propre, mais le Werk, l'œuvre qui, de ce point de vue, aurait dû réaliser la réunification de la vie et de la pensée, du fini et de l'infini.

Weininger, Michelstaedter et Braun présupposent le fondement spéculatif non avoué de la philosophie weiningerienne du als-ob, du comme si. Selon Cacciari, l'"héroïsme" théorico-pratique auquel ils se consacrent "consiste [...] à nous préserver de toute illusion et, dans cet état d'âme, à viser à donner forme à notre in-dividuel, comme si nous vivions dans une Culture, comme si cet in-dividuel était réellement un symbole". [...]

Les pages de ce livre marquent les étapes de l'éducation d'Otto, visant à conquérir la dimension proprement humaine que les Grecs bien-aimés avaient attribuée au seul aner, et jamais au simple anthropos, l'homme "dimidié", centré sur la dimension biologique-existentielle. Dans la philosophie classique, l'homme était considéré comme "incapable de se posséder lui-même", en proie aux corrélations de la conscience induites par le rapport toujours changeant entre le moi et le monde, typique de l'homme "rhétorique", proie facile du dieu de la philopsuchía.

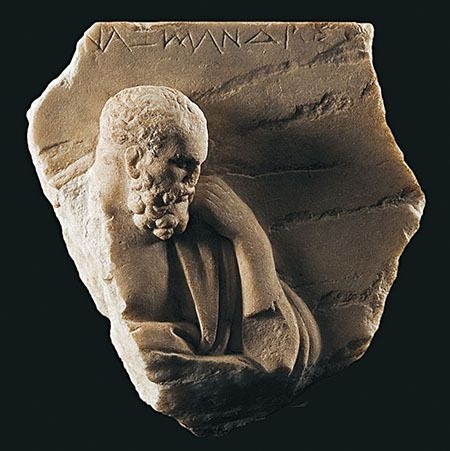

Michelstaedter (portrait, ci-dessus) dit de cet "animal humain": "Sa fin n'est pas sa fin, il ne sait pas ce qu'il fait ni pourquoi il le fait : son action est un être passif parce qu'il n'est pas lui-même tant que la faim de vie vit en lui, irréductible, obscure". Eh bien, le jeune Otto Braun, comme en témoignent les pages passionnées de ce volume, visait à réaliser en lui l'hégémonikon, le centre intérieur capable de donner une direction hyperbolique à notre parcours existentiel, à travers l'élan déterminé par l'acquisition de la qualité d'andreia, de "force d'âme". [...] Seuls des hommes puissants et vertueux auraient pu relever la fortune de l'Allemagne (pour le jeune homme, l'Allemagne, en raison de son intime relation de fraternité avec la Grèce antique, était synonyme d'Europe), la crise dans laquelle tombait la Kultur était trop grande : "a-t-on jamais vu chez les hommes une telle prostitution de tout sentiment, une désertion aussi maligne de tout ce qui est fort et sévère, une destruction aussi méthodique de toute idée de noblesse ?".

Il était certain que l'incipit vita nova porterait les stigmates de la civilisation hellénique, car : "l'homme futur portera inconsciemment en lui un esprit qui sera en partie conséquent à l'esprit grec". Il ne prône pas un retour au passé, rien à voir avec des perspectives régressives. Dans la nouvelle civilisation, les réalisations de la modernité et celles des Anciens palpitent ensemble. Le Nouveau Départ verrait la formation d'un monde ancien-moderne.

Ainsi, la prophétie de Gémiste Pléthon se serait réalisée : "Une religion s'élèvera, à laquelle tous les hommes se soumettront ; seulement elle ne sera ni chrétienne ni païenne, mais très semblable au paganisme". En Grèce, il a apprécié la superbe synthèse du dionysiaque et de l'apollinien dans toutes ses créations. Chez ce peuple, la forme conquise dans les arts, la poésie et la philosophie faisait pourtant allusion à l'origine chaotique du monde. La religion grecque, en outre, était "civile", politique, dans la mesure où elle avait son ubi consistam in : "un consentement du peuple". Cela a conduit ces hommes à ne pas se livrer à la contemplation de sur-mondes, ni à dissoudre leur individualité dans le Tout, à la recherche d'un nirvana annulateur. Au contraire, ils n'ont jamais fait de distinction entre nature et super-nature, corps et esprit. Otto a été confirmé dans cette conviction par sa lecture passionnée de Sappho et d'Alceus. Il s'est également attardé sur Protagoras et, réfléchissant à sa pensée, a compris la nécessité de laisser les Grecs parler enfin de leur propre voix, alors que nous, les modernes, "traduisons tout dans une terminologie chrétienne".

[...] D'où la déclaration explicite de lui-même comme "polythéiste", "païen", "fidèle à la vie". Cette profession de foi se manifeste le plus souvent par l'exaltation de la nature et de sa beauté. [...] L'intérêt d'Evola pour Braun, nous l'avons mentionné déjà dans ses lignes. A l'époque où le philosophe romain se proposait, après l'expérience Dada, de tracer les coordonnées théoriques sur lesquelles construire l'idéalisme magique, il regardait avec admiration Braun, dont il avait lu l'œuvre dans l'édition allemande de 1921. Le penseur traditionaliste place Braun aux côtés d'autres "esprits de la veille", tels que Weininger, Michelstaedter, Gentile, Hamelin et Keyserling [...] .

Dans Braun, selon Evola, "ce qui est mis en évidence [...], c'est essentiellement l'aspect de la puissance efficace, de la transformation de la valeur en force absolue opérant au sein même de l'antithèse de la réalité brute". Chez lui, il ne s'agirait pas de philosophie au sens scolastique, de l'élaboration d'un système, car ce qui intéresse vraiment le jeune Allemand, c'est : "le spectacle grandiose de l'autocréation d'une volonté titanesque, d'une foi inébranlable, d'un pouvoir démiurgique pour que la valeur devienne vie, réalité absolue". Le dieu auquel Braun fait référence veut devenir un "corps", l'homme. Par conséquent, à la lumière de "l'évangile de la volonté", noyau vital de la vision du monde d'Otto Braun, il est nécessaire de transformer ce que la vie nous offre, en le conformant à notre but. C'est en cela que réside la liberté de la volonté.

Evola ne peut manquer d'apprécier, chez le jeune homme, la "fidélité à la vie", le débarcadère grec impliquant la récupération de la physis et l'attribution à l'art d'un rôle essentiel sur le chemin de l'épanouissement. Il reconnaît également le trait carlylien de l'héroïsme politique de Braun, de son appréciation de l'homme d'État : "au religieux, au poète et au sage, il opposait le héros, et pour lui, de nos jours, héros signifiait homme d'État". Il était conscient que la véritable "domination" sur soi et sur la réalité ne devenait un fait réel que pour ceux qui avaient résolu la corporéité en liberté, comme cela se produit le long des chemins initiatiques, mais ce n'était qu'une intuition le long de ce chemin. La limite de la proposition de Braun se trouve, pour Evola, dans le fait qu'il a vécu la volonté de l'homme comme subordonnée : "à une obéissance supérieure, il a humilié le Moi en le soumettant à une tâche, à une mission qui semblait procéder presque d'un démon, d'une puissance supérieure". Le fait de " se mettre au service d'un dieu " aurait détourné Braun de la réalisation de l'immanence pure : le daimon, dans cette perspective, représentant une réalité transcendante. Michelstaedter s'était reconnu dans la centralité originelle de l'ego, la Persuasion, Braun, selon Evola, ancrait cette centralité au devoir. Il est donc inévitable, pour mettre véritablement en œuvre une vie de liberté et de puissance, qui sera pour Evola celle de l'individu absolu, d'intégrer les perspectives des deux jeunes "divins" en une seule.

En effet, il nous semble que, malgré une certaine ambiguïté théorique, liée au traitement du devoir à poursuivre résolument, qui pourrait lier l'ego, ne le rendant pas absolu, libre, Braun reste, en ce qui concerne le daimon, dans la perspective hellénique de la transcendance immanente, également typique de la vision évolienne. Selon la leçon de Gian Franco Lami, vivre "au service d'un dieu", n'implique pas l'abandon mystique au Principe, mais est un moment essentiel du parcours vertueux, anagogique, du philosophe qui, reconnaissant ses limites, n'a pas la prétention : "d'atteindre et de posséder définitivement la "vraie sagesse"". Dans l'acceptation du résultat aporétique du philosopher, dans la reconnaissance du "savoir socratique du non-savoir", l'homme prend conscience que le processus d'ordonnancement, en lui-même et dans la communauté, est toujours in fieri, comme la vie.

En outre, Lami lui-même a précisé comment le daimon pythagoricien-socratique "est qualifié au niveau terrestre, comme une fonction naturellement humaine, qui s'exprime dans l'accompagnement de l'individu, en tant qu'agent pensant, le long de son parcours existentiel spécifique". Dans ces mots nous pouvons voir le sens du destin personnel de Braun, fidèle au daimon, à la voie réalisable de la transcendance immanente toujours in fieri, pleinement en ligne avec l'idéalisme magique évolien. Le philosophe romain sait que le Moi, comme l'a précisé Massimo Donà "dans la mesure où il est inconditionné, ne peut être identifié à aucune forme", il doit nier toute norme irréfutable, se soustraire à tout impératif, même lorsqu'il est lié par "la liberté inconditionnelle elle-même". L'individu absolu, incapable de trouver la paix dans un positum, bien que non limité, ne manque pas le non-moi, n'exclut pas la limite. Cette situation l'incite à refaire, à refonder, à la lumière de l'infondabilité du principe, la liberté, lui-même et le monde. Raison de plus pour y retourner et lire, Je m'accrocherai, quoi qu'il arrive.

(extrait de la préface de Giovanni Sessa, Destinée et Postérité. Le Printemps Sacré d'Otto Braun, au livre d'Otto Braun, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Journal et lettres d'un jeune volontaire de guerre, en librairie aux éditions OAKS à partir du 19 janvier - pp. 255, euro 20.00).

14:54 Publié dans Hommages, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto braun, première guerre mondiale, hommage, giovanni sessa, philosophie, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, littérature soldatique, esprit soldatique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook