Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1988

Néo-nationalisme et «Neue Rechte» en RFA de 1946 à 1988

par René LAUWERS

Placer la "Nouvelle Droite" allemande sous la loupe n'est pas une chose aisée; d'abord parce que le terme n'est ni utilisé ni revendiqué par les hommes et les regroupements que les journalistes rangent arbitrairement sous cette étiquette. En effet, le vocable "Neue Rechte" est une création de journalistes, une paresseuse commodité de vocabulaire qui désigne les tentatives d'innovation idéologique et pratique qui sont survenues dans le camp "nationaliste" en RFA. Récemment, Margret Feit a tenté de mener une enquête dans ce landernau et il en est sorti un livre, épais de 244 pages qui foisonnent d'informations utiles mais aussi, hélas, de commentaires incongrus et de simplifications abusives.

La raison de ces déraillements est simple: Margret Feit est une militante anti-fasciste professionnelle, une de ces Don Quichotte qui, quarante après l'effondrement spectaculaire du Reich de Hitler, passe son temps à harceler des fantômes de plus en plus poussiéreux. Mais la variante de son donquichottisme diverge un peu de celle de ses collègues francophones de la bande à Article 31 (Paris) ou à Celsius (Bruxelles); ceux-ci s'emmêlent les pinceaux, fabriquent des complots rocambolesques où l'on voit, par exemple, le Ministre de la Justice belge Jean Gol, libéral et israëlite, planifier, dans un arrière-restaurant bruxellois, l'émergence d'un gigantesque réseau para-militaire avec l'ancien chef du mouvement Jeune Europe, Jean Thiriart, et un représentant du Président zaïrois, Mobutu Sese Seko! Margret Feit ne pousse pas la plaisanterie aussi loin.

Pourquoi lire ce livre?

Si les gugusses d'Article 31, deCelsius, leur copain flamand qui sévit au Morgen et le non moins inénarrable Maurice Sarfatti, alias Serge Dumont, plumitif au Vif/L'Express dont les collègues se gaussent en privé en disant, poliment, "Il est resté un grand adolescent...", relèvent tous de la fantaisie charmante, de l'incurable gaminerie des fils à papa des Golden Sixties, Margret Feit effectue un travail plus sérieux; elle est de la variante masochiste, celle qui traque (mal) ses propres fantasmes mais collectionne quand même les documents authentiques afin de dénoncer, croit-elle, un véritable réseau, perclus de méchanceté et prêt à se jeter sur la pauvre démocratie comme le loup de la fable sur l'agneau tendrelet. Mais Dame Feit est archiviste, elle cite ses sources et c'est pourquoi son livre vaut une note, même s'il ne contient pas d'index et si le canevas des chapitres qui se veulent une analyse du contenu intellectuel de la "Neue Rechte" est purement et simplement repris d'un livre utile et bien fait, paru en 1975 (il y a 14 ans!) et dû à la plume de Günter Bartsch (1).

Il vaut plus d'une note si on le débarrasse de ses fantasmes, certes traqués, mais qui reviennent à chaque paragraphe au grand galop, pour être sans cesse repoussés par l'énergie terrible que déploie le désir quasi névrotique de Margret Feit d'acquérir tout de même un brin de respectabilité scientifique. Considérons donc que ce livre à une certaine valeur, qui demeure cachée derrière des broussailles de fantasmes, et qu'il faut savoir le lire avec l'adresse d'un défricheur professionnel.

Le camp nationaliste avant l'avènement de la "Neue Rechte"

Dès 1946, apparaît la DReP (Deutsche Rechts-Partei; = Parti Allemand du Droit), fusion de la DKoP (Deutsche Konservative Partei) et de la DAP (Deutsche Aufbau-Partei; = Parti Allemand de la Reconstruction), deux formations nées en 1945. La DReP, dirigée par Fritz Dorls et Fritz Rößler, était trop hétérogène pour pouvoir durer; l'aile conservatrice se sépara de l'aile socialisante qui, avec les deux chefs de file, forme en 1949, la SRP (Sozialistische Reichs-Partei). En octobre 1952, le gouvernement interdit ce parti, sous la pression des alliés, inquiets parce qu'il avait fait preuve d'un certain dynamisme (1951: 11% des voix en Basse-Saxe et 16 sièges). Le parti s'était opposé à la politique pro-occidentale d'Adenauer, luttait pour une Allemagne réunifiée dans la neutralité et concurrençait sérieusement les "gauches" grâce à son programme social audacieux. Margret Feit ne souffle mot de cet engagement résolument non droitier... L'interdiction oblige les militants à changer de sigle et à modifier le style de leur propagande. Ce sera, notamment, la DRP (Deutsche Reichs-Partei) qui prendra le relais en enregistrant encore un certain succès en Basse-Saxe (8,1%, plus que les libéraux de la FDP). Le redressement économique joue cependant en faveur des partis confessionnels et de la SPD.

Du nationalisme étatique au nationalisme plébiscitaire et "basisdemokratisch"

A la suite de l'échec et de l'interdiction de la SRP et de la stagnation de la DRP, les milieux nationalistes opèrent une sorte de retour sur eux-mêmes. Les plus audacieux rejettent toutes formes de pro-occidentalisme et choisissent un neutralisme ou une forme allemande de gaullisme. Mais les critiques se portent essentiellement contre les reliquats d'étatisme bismarckien que véhiculaient encore les dirigeants du "vieux nationalisme" de la SRP et de la DRP. Le noyau organisationnel de cette révision hostile à l'étatisme centralisateur, ce fut la DG (Deutsche Gemeinschaft; = Communauté Allemande) d'August Haußleiter, issu de la CSU bavaroise. Cette DG était nationale-neutraliste et anti-libérale dans le sens où l'entendaient les principaux protagonistes de la "konservative Revolution" du temps de Weimar. L'Etat auquel aspirait cette formation se légitimerait, non sur la puissance d'un parti qui gagnerait les élections, mais sur la volonté populaire, génératrice d'une harmonie et d'une convivialité populaires. D'emblée, avec un tel programme, annoncé pour les deux républiques allemandes et pour l'Autriche, les militants de la DG ont pris le parti des peuples colonisés en lutte pour l'acquisition de leur indépendance (Egypte nassérienne, FLN algérien, etc.) car ces combats sont à mettre en parallèle avec la volonté des Allemands d'obtenir, eux aussi, leur propre auto-détermination.

En mai 1965, alors que les restes de la DRP venaient de se rassembler au sein d'une nouvelle formation, la NPD (National-Demokratische Partei Deutschlands), fondée en novembre 1964, la DG, avec le DFP (Deutsche Freiheits-Partei; = Parti Allemand de la Liberté) et la VDNV (Vereinigung Deutsche National-Versammlung; = Association pour le Rassemblement national-allemand), se mue en AUD (Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutsche; = Communauté d'Action des Allemands Indépendants). Un clivage net se forme immédiatement: les vieux-nationalistes, étatistes, se retrouvent à la NPD, tandis que la gauche des nationaux, avec les principaux intellectuels, se retrouve à l'AUD.

De l'AUD à l'ouverture aux mouvements de gauche et à l'écologisme

Notons que la VDNV comptait dans ses rangs Wolf Schenke, fondateur d'une conception de "troisième voie" et partisan de la neutralité, et l'historien Wolfgang Venohr (cf. Orientations n°3). L'AUD, fidèle à son refus des vieilles formules étatistes et fascisantes et à sa volonté populiste et organique, s'ouvrira à l'APO (Außerparlamentarische Opposition; = Opposition extra-parlementaire) gauchisante et fera sienne quantité d'arguments pacifistes et néo-démocratiques (dont l'objectif est l'édification d'une démocratie au-delà des partis et des familles idéologiques traditionnelles). Les pourparlers engagés avec l'APO échoueront (bien que plusieurs responsables de l'APO et du SDS, son organisation étudiante, se retrouveront dans les années 80 dans le camp néo-nationaliste) et les militants de l'AUD investiront les cercles d'écologistes, au nom d'un idéologème organique, de tradition bien romantique et germanique: la protection de la Vie (Lebensschutz). Plusieurs de ces militants fonderont, avec des éléments plus gauchistes, le fameux "Parti des Verts" que nous connaissons aujourd'hui.

Les Strassériens: "Troisième Voie", Solidarisme, Européisme

Les Strassériens, regroupés autour d'Otto Strasser, constituent une composante supplémentaire du néo-nationalisme d'après 1945. Dès l'effondrement du IIIème Reich, Otto Strasser, depuis son exil canadien, envoie massivement des "Rundbriefe für Deutschlands Erneuerung" (= Circulaires pour le Renouveau Allemand) à ses sympathisants. Ces circulaires évoquent une réunification allemande sur base d'une "troisième voie européenne", axée sur un solidarisme qui renverrait dos à dos le capitalisme libéral occidental et le socialisme à la soviétique. Ce solidarisme abolirait les clivages de classe, tout en forgeant une élite dirigeante nouvelle. L'unité allemande, vue par Strasser, implique un neutralisme armé, noyau militaire futur d'une Europe indépendante qui doit devenir une puissance politique égale, sinon supérieure, aux USA et à l'URSS. Cette Europe serait l'alliée du Tiers-Monde, car les pays de ce Tiers-Monde devront fournir les matières premières à la "Fédération Européenne" en gestation.

Pour soutenir et diffuser ce programme, les Strasseriens ouest-allemands fondent en 1954 la DSU (= Deutsche Soziale Union). Plusieurs militants nationaux-révolutionnaires y ont fait leurs premières armes, notamment Henning Eichberg entre 1956 et 1959. En 1961, il passe à la VDNV de Venohr et Schenke (cf. supra). Ce passage implique un abandon de l'étatisme et du centralisme néo-strassériens et une adhésion au démocratisme populiste, dont l'AUD allait se faire le champion.

Auto-gestion ouvrière et nationalisme de libération

Dans cette même mouvance, apparaissent les "Vötokalisten" autour d'E. Kliese. Ce cercle politique élabore une théorie nouvelle de l'auto-gestion ouvrière, dérivée des principes du "socialisme allemand" (cf. Orientations n°7 et Trasgressioni n°4), seule véritable rénovation du marxisme en ce siècle. Cette théorie de l'auto-gestion formera le noyau de la doctrine sociale de l'UAP (= Unabhängige Arbeiter Partei), autre formation qui se crée au début des années soixante et qui se veut "la formation de combat pour un socialisme libertaire et démocratique de la nation allemande". Vötokalisten et militants de l'UAP se réclament de Ferdinand Lassalle, fondateur de la social-démocratie allemande et admirateur de l'œuvre de Bismarck. Le lecteur francophone constatera ici combien proches de la social-démocratie sont les différentes variantes du néo-nationalisme allemand.

Ce socialisme allemand, à connotations lassalliennes, s'oppose tant à la NPD, jugé droitière, qu'aux communistes et à la SPD, jugés traîtres à l'idéal socialiste. Un personnage important apparaît dans cette mouvance: Wolfgang Strauss, ancien militant du parti libéral est-allemand (LDPD) et ancien forçat de Vorkhuta. Strauss se fait l'avocat d'un socialisme populaire et d'un nationalisme de libération, dont le modèle dérive, entre autres, de la résistance ukrainienne, du solidarisme russe et de la révolution hongroise de 1956. Le nationalisme est conçu, dans cette optique, comme le levain sentimental qui fera naître un socialisme proche du peuple, résolument anti-impérialiste, hostile aux super-gros, ethno-pluraliste.

Le déclin de la NPD

Malgré quelques succès initiaux lors des élections dans les Länder, la NPD ne parvint jamais à dépasser le score de 4,3% (en 1969) pour le scrutin fédéral. Le parti s'est divisé entre idéalistes et opportunistes, tandis que la mouvance du nationalisme démocratique, néo-socialiste et pré-écologique attire davantage les intellectuels et les étudiants. Cette strate sociologique est effectivement porteuse des principales innovations idéologiques du néo-nationalisme allemand à la veille de l'agitation de 68. Si l'on s'intéresse à cette germination constante plutôt qu'aux structures fixes, une analyse des associations étudiantes qui se sont créées en marge de la NPD (et souvent en opposition directe à elle) se révèlera très utile.

Plusieurs initiatives se succèderont dans le monde universitaire. Parmi elles, le BNS (= Bund Natio-na-ler Studenten; Ligue des Etudiants Nationaux) en 1956, sous l'impulsion de Peter Dehoust, l'actuel directeur de la revue Nation Europa (Cobourg). De-houst et ses compagnons voulait appuyer le combat proprement politique des nationaux par une in-ter-ven-tion tous azimuts dans le domaine de la "culture", ce qui, dans le langage politique allemand, s'appelle en--gager un nouveau "Kulturkampf". Les disci-pli-nes que privilégiait ce "Kulturkampf" étaient bien en-tendu l'histoire et la biopolitique. Le BNS a assu-ré-ment constitué un modèle d'organisation bien conçu, mais son message idéologique était, sous bon nom-bre d'aspects, plus conservateur que le pro-gram-me et les intentions de la DG qui, plus tard, donnera l'AUD.

Les organisations qui prendront le relais dans les années soixante, entre la mise sur pied de la NPD et l'effervescence de 67-68, seront, elles, plus fidèles au populisme révolutionnaire et assez hostiles aux derniers linéaments d'étatisme. En octobre 1964, Sven Thomas Frank, Bodo Blum et Fred Mohlau fondent à Berlin l'IDJ (= Initiative der Jugend; Ini-tia-tive de la Jeunesse), qui, en 1968, fusionera avec quelques autres organisations militantes pour for-mer l'APM (= Außerparlamentarische Mitarbeit; Coopé-ra-tion extra-parlementaire); cette nouvelle ini-tia-tive était à l'évidence calquée sur l'APO (= Außer-par-la-mentarische Opposition) gauchiste. L'APM vi-sait à regrouper les nationaux, ceux qui ne re-non-çaient pas à l'idée d'une réunification allemande et ne cessaient de considérer Berlin comme la capitale unique de tou-te l'Allemagne.

Rudi Dutschke et Bernd Rabehl glissent vers une forme de nationalisme

Günther Bartsch souligne très pertinemment, au con--traire de Margret Feit, que, malgré le clivage ini-tial induit par la

question nationale, les groupes d'é-tudiants glissaient tous, gauchistes comme natio-na-listes, vers une forme nouvelle, militante et re-ven-dicatrice de nationalisme. Bartsch rappelle que les deux leaders gauchistes du Berlin de 68, Rudi Dut-schke et Bernd Rabehl, ne posaient pas du tout l'é-quation éculée: "nationalisme = fascisme". Au contraire, très tôt, Rabehl, dans plusieurs textes théo-ri-ques, insista sur le fait que les motivations natio-na-listes avaient joué un rôle de premier plan dans les révolutions française, russe, yougoslave et chinoise.

Dialectiquement, selon Rabehl, le natio-na-lisme re-cè-le une utilité progressiste; il dynamise le pro-cessus de l'histoire et provoque l'accélération des conflits de classe, donc le déclenchement des ré-vo-lutions so-cialistes. L'idéologie nationale permet de don-ner un discours unificateur aux différentes com-posantes de la classe ouvrière. A l'échelle du globe, poursuit Ra-behl, un néo-nationalisme allemand, por-té par la clas-se ouvrière, permettrait d'ébranler le condomi-nium américano-soviétique, incarnation de la réac-tion, de l'immobilisme, au XXème siècle, tout com-me le "système Metternich", issu du Congrès de Vienne de 1815, l'avait été au début du XIXème.

Dutschke, avec tout son charisme, appuya ce glis-sement entamé par son camarade Rabehl. Il alla mê-me plus loin: il écrivit que le XXème siècle alle-mand avait connu trois formes de socialisme ouvrier et révolutionnaire: la SPD socialiste, la KPD com-mu-niste et... la NSDAP de Hitler (à qui il re-prochait toutefois certaines compromissions et orien-ta-tions diplomatiques). Cette réhabilitation (très) partielle du rôle historique de la NSDAP démontre à l'évidence que l'anti-fascisme manichéen, qui fait rage de nos jours, n'avait déjà plus droit de cité chez les théo-ri-ciens gauchistes sérieux des années 60. Margret Feit ne souffle évidemment mot de ce glissement et évite, dogmatiquement, de se pencher sur la valeur théo-rique de cet argu-men-taire commun à la "Nouvelle Gauche" et à la "Nouvelle Droite". Bartsch constate que les mili-tants de gauche et les jeunes nationalistes avaient bon nombre d'idées en commun, notam-ment:

- le refus de l'establishment;

- la critique de la société de consommation;

- l'hostilité à l'encontre des manipulations média-ti-ques;

- le refus de l'hyper-spécialisation;

- l'attitude anti-technocratique à connotations écolo-gi-ques;

- l'anticapitalisme et la volonté de forger un nouveau socialisme;

- le mythe de la jeunesse rénovatrice;

- l'anti-bourgeoisisme où marxisme et niétzschéisme se mêlaient étroitement;

- la volonté de remettre absolument tout en question.

Pourquoi nationalistes et gauchistes n'ont-ils pas mar-ché ensemble contre le système, puisque leurs po--sitions étaient si proches? Bartsch estime que c'est parce que les nationalistes véhiculaient encore de ma---nière trop patente des imageries et des références du passé, tandis que la gauche maniait la théorie "cri--tique" avec une dextérité remarquable et béné-fi-ciait de l'impact retentissant du livre de Marcuse, L'homme unidimensionnel. La césure entre les "sty---les" était encore insurmontable.

"Junges Forum" et "Junge Kritik": un laboratoire d'idées à Hambourg

La revue Junges Forum, fondée en 1964 à Ham-bourg, envisageait d'emblée de "jeter les bases théo-riques d'une pensée nouvelle". La volonté qui ani-mait cette intention, c'était de sortir du ghetto stric-te-ment politique, où se percevait une nette stagna-tion quant au recrutement de militants nouveaux, et de sug-gérer aux citoyens dépolitisés un message neuf, sus-ceptible de les intéresser et de les sortir de leur tor-peur. Ceux que Margret Feit nomme les "têtes pen-santes" de la "Neue Rechte" ont publié articles et manifestes dans les colonnes de Junges Forum. Par-mi elles: Wolfgang Strauss, Lothar Penz, Hans Am-hoff, Henning Eichberg et Fritz Joß. Les thèmes abor-dés concernaient: le renouveau intellectuel, la re-cherche d'une forme de démocratie plus satisfai-san-te, l'élaboration d'un socialisme organique, la réu-ni-fi-cation allemande, l'unité européenne, l'ébauche d'un ordre international basé sur les principes de l'or-ganicité, l'écologie, le régionalisme, le solida-ris-me, etc.

En 1972, le comité de rédaction de la revue publie un manifeste en 36 points, dont l'objectif avéré est de poser les bases d'un socialisme populaire et orga-nique, capable de constituer une alternative cohé-ren-te aux idéologies libérale et marxisante alors do-mi-nan-tes (le texte, sans les notes, est reproduit in ex-ten-so en annexe du livre de Bartsch). Ce manifeste exer-cera une influence relativement modeste chez nous, notamment dans certains cercles proches de la Volksunie, chez les solidaristes flamands, chez les régionalistes, chez quelques néo-socialistes et/ou so-lidaristes bruxellois, notamment dans la revue ly-céenne Vecteurs (1981) dont il n'est jamais paru qu'un seul numéro, lequel reproduisait une tra-duc-tion adaptée du programme de Junges Forum, par Chris-tian Lepetit, militant de l'AIB (Anti-Impe-rialistische Bond; Ligue Anti-Impérialiste) para-maoïs-te. Robert Steuckers diffusait ce mes-sage dans l'or-bi-te de la revue Pour une renaissance européenne, organe du GRECE-Bruxelles, dirigé par Geor-ges Hupin.

Nationalisme européen, nouvel ordre économique, philosophie et politique

Parallèlement à la revue paraissait une collection de pe-tits livres de poche, dénommée Junge Kritik. Da-van--tage encore que les cahiers de Junges Forum, les textes de réflexions alignés dans les pages des trois volumes de Junge Kritik constituent la base es-sen-tielle d'une rénovation totale de la pensée natio-na-liste à l'aube des années 70 (la parution des trois premiers fascicules s'étend de 1970 à 1973). Mar-gret Feit, évidemment, ne s'intéresse pas à l'évo-lu-tion des idées: elle préfère fabriquer un puzzle de connections réelles ou imaginaires pour étayer une Xième théorie du complot.

L'objectivité nous oblige à recourir directement aux textes. Dans le volume n°1 (Nationalismus Heute; = Le Nationalisme au-jour-d'hui), les jeunes leaders Hartwig Singer (pseu-donyme d'Henning Eichberg), Gert Waldmann et Mi-chael Meinrad entonnaient un plaidoyer pour une européanisation du nationalisme et, partant, pour une libération de l'ensemble de notre sous-continent des tutelles américaine et soviétique. Le nationalisme rénové serait dès lors "progressiste" puisqu'il im-pli-querait, non la conservation de structures mortes (comme le suggère la vieille historiographie libé-ra-le/marxiste), mais la libération de nos peuples d'u-ne oppression politique et économique, fonctionnant à deux vitesses (l'occidentale et la soviétique), ce qu'a--vaient déjà envisagé les "dutschkistes" berli-nois.

Dans le second volume de Junge Kritik, intitulé Leis-tungsgemeinschaft (= communauté de presta-tion), Meinrad, Joß et Bronner développent le pro-gramme économique du néo-nationalisme: solida-rité des strates laborieuses de toutes les nations, pro-prié-té des moyens de production pour tout ceux qui pres--tent, limitation drastique des concentrations ca-pitalistes. Hartwig Singer, pour sa part, y publiait un Manifest Neue Rationalität (= Manifeste pour une nouvelle rationalité), où le parallèle avec les ef-forts d'Alain de Benoist à la même époque saute aux yeux. Singer et de Benoist, en effet, voulaient, par le biais de l'empirisme logique anglo-saxon et de l'in--terprétation que donnait de celui-ci le Français Louis Rougier, lancer une offensive contre l'essen-tia-lisme des idéologies dominantes de l'époque. Singer ajoutait toutefois à ce message empiriste et rougiérien l'apport de Marx, pour qui toute idéologie cache des intérêts, et de Max Weber, théoricien du processus de rationalisation en Occident. Singer, s'ins-crivant dans un contexte allemand nettement plus révolutionnaire que le contexte franco-parisien, grèvé d'un anti-marxisme trop littéraire, osait mo-bi-liser le Marx dur et réaliste contre le Marx abstrait et faux des néo-moralistes. Ce qui permettait de corri-ger l'apoli-tisme de Rougier qui conduisait à un con-ser-vatisme BCBG, incapable de briser les incohé-ren-ces prati-ques du libéralisme ambiant de l'Oc-ci-dent.

Le néo-nationalisme est "progressiste"

Dans le troisième volume, qui eut pour titre Euro-päischer Nationalismus ist Fortschritt (= Le Na-tio-na-lisme Européen, c'est le progrès!), Meinrad, Wald--mann et Joß reprenaient et complétaient leurs thèses, tandis que Singer, dans sa contribution ("Lo-gischer Empirismus"), accentuait encore le modernis-me conceptuel de Junge Kritik; la proximité de sa démarche par rapport à celle d'Alain de Benoist dans Nouvelle Ecole en 1972-73 apparaît plus évidente encore que dans le texte Manifest Neue Rationalität. Singer non seulement cite abondamment Nouvelle Ecole mais incite ses camarades à lire Monod, Rus-sell, Rougier et Heisenberg, quatre auteurs étudiés par Nouvelle Ecole. Singer ajoute que, de cette qua-druple lecture, il est possible de déduire un socia-lis-me de type nouveau (Monod et Russell), un néo-na-tionalisme (Heisenberg) et une nouvelle "conscience européenne" (Rougier). Rougier, en effet, avait dé-mon-tré que le génie européen était le seul génie ou-vert sur le progrès, capable d'innovation et d'adapta-tion. La rationalité européenne, selon Rougier, de Be-noist et Singer, transcendait largement les idéaux orientaux contemplatifs que la vogue hippy, dans le sillage de 68 et de la contestation américaine contre la guerre du Vietnam, injectait dans l'opinion pu-blique. Le néo-nationalisme apparaissait dès lors com-me progressiste, car ouvert aux sciences moder-nes, tout comme il apparaissait progressiste aux yeux de Dutschke et Rabehl car il pouvait briser, par son énergie, l'oppression représentée par une aliéna-tion macro-politique: celle instaurée à Yalta.

Ce tandem philosophique germano-français ne dure-ra pas: quelques années plus tard, la revue Eléments, organe du GRECE et proche d'Alain de Benoist, attaque la mouvance écologique, dans laquelle les Al-le-mands se sentent directement engagés. Sur le plan de la défense nationale, les Français appuyent l'ar-mement atomique national, démarche dans laquelle les Allemands ne se sentent pas concernés. Ce n'est qu'à partir de 1982, quand Alain de Benoist tranche nettement en faveur du neutralisme allemand, que les positions respectives des Allemands et des Français se rejoignent une nouvelle fois.

L'apport flamand

En Flandre, le pays où, en dehors de l'Allemagne, Junges Forum compte le plus d'abonnés, le soli-da-risme et le régionalisme de la revue hambourgeoise ont éveillé beaucoup d'intérêt, si bien que bon nombre d'écrivains (méta)politiques flamands ont contribué à l'effort de Junges Forum. Citons, pêle-mêle: Jos Vinks (Le nationalisme flamand, 1977; Le pacifisme du mouvement flamand, 1981; La langue afrikaans, 1987), Roeland Raes (Le régionalisme en Europe, 1979), Willy Cobbaut (L'alternative solida-riste, 1981), Frans de Hoon (Approche positive de l'anarchisme, 1982), Piet Tommissen (Le con-cept de "métapolitique" chez Alain de Benoist, 1984), Robert Steuckers (Henri De Man, 1986). A l'oc-ca-sion du 150ième anniversaire de la Belgique, en 1980, Jos Vinks, Edwin Truyens, Johan van Her-re-weghe et Pieter Moerman expliquent, d'un point de vue flamand, les racines historiques et la si-tuation de la querelle linguistique en Belgique. La contribution française se limite, en 1984, à un texte d'Alain de Benoist définissant la "Nouvelle Droite" et à un essai de Jacques Marlaud sur la théorie grams-cienne de la métapolitique et sur son appli-cation pratique par la "Nouvelle Droite".

On imagine ce qu'aurait pu donner, en Europe, une fusion du "dutschkisme", du néo-européisme et de la praxis gramscienne -ce qu'a-vaient espéré les quelques lycéens bruxellois fran-cophones, regrou-pés autour de Christian Lepetit et Eric Delaan, avant que la dispersion universitaire et le service militaire ne les séparent... La mésaventure furtive de Lepetit et de Delaan mérite l'attention car elle montre que le néo-nationalisme néo-socialiste et régionaliste, pré-co-nisé par les Allemands, pouvaient séduire, au-delà des frontières, des garçons qui militaient dans la mouvance anti-impérialiste du maoïsme en pleine li-qué-faction.

Les "groupes de base" nationaux-révolutionnaires

Parallèlement à l'entreprise Junges Forum, qui se pour-suit toujours aujourd'hui et qui fêtera ses 24 ans en 1988, la mouvance néo-nationaliste allemande s'est constituée en "groupes de base" (Basis-grup-pen). Le terme est issu du vocabulaire de la con-tes-tation gauchiste. Les organisations étudiantes de gau--che avaient débordé le cadre universitaire et en-va-hit les lycées et les usines. L'émergence du "grou-pe de base" si-gnifie que, désormais, il existe une im-brication des révolutionnaires nationaux dans toutes les couches de la société. Cette diversification pos-tule une décentralisation et une relative auto-no-mie des groupes locaux qui doivent être prêts à intervenir à tout moment et très vite dans leur ville, leur lycée, leur usine, sans devoir s'adresser à une instance centrale.

Agitation à Bochum

La stratégie des "groupes de base" se manifestera de la façon la plus spectaculaire à l'Université de la Ruhr à Bochum. Un groupe d'activistes néo-natio-na-listes y militait efficacement et y avait fondé un jour-nal, le Ruhr-Studenten-Anzeiger. Autour de cet-te feuille militante, s'organise en 1968 un "Repu-bli-kanischer Studentenbund" (RSB; = Ligue des Etu-diants Républicains) qui se propose de devenir un con-tre-poids au SDS gauchiste. L'affrontement n'al-lait pas tarder: les militants du RSB reprochaient au SDS d'organiser des grèves sans objet afin d'asseoir leur pouvoir sur les masses étudiantes. Au cours d'un blocus organisé par les gauchistes, le RSB prend l'université de Bochum d'assaut et proclame, avec un langage marxiste-populiste, son hostilité aux "ex-ploiteurs" et aux "bonzes" du SDS, devenus par--ties prenantes d'un néo-establishment, où le gau-chisme avait désormais sa place. Les proclamations du RSB, rédigées par Singer, étaient truffées de ci-tations de Lénine, de Marx et de Mao. Singer se ré-fé-rait également aux discours tenus par les agitateurs ouvriers berlinois contre les fonctionnaires commu-nistes d'Ulbricht, lors du soulèvement de juin 1953. Les révoltés insultaient les fonctionnaires est-alle-mands de la SED, marionnettes des Soviétiques, de "singes à lunettes", de "patapoufs adipeux" et de "ronds-de-cuir réactionnaires". Cette annexion du vo---cabulaire marxiste et de la verve berlinoise de 53 irritait les gauchistes car, ipso facto, ils perdaient le monopole du langage-choc militant et entrevoyaient une possible intrusion des NR dans leurs propres milieux, avec le risque évident du débauchage et de la contre-séduction...

Les bagarres de 1968 et l'adoption par les natio-na-listes d'un langage puisé dans l'idéologie marxiste, bien qu'elles aient surpris le SDS, n'eurent guère d'échos en dehors de la Ruhr et durent affronter la cons-piration du silence. Le RSB et le Ruhr-Stu-den-ten-Anzeiger disparurent, sans pour autant entraîner la disparition totale d'une agitation nationaliste de gauche à Bochum. Ainsi, au début des années 70, les nationalistes participent aux manifestations de la gau-che contre la spéculation immmobilière et l'augmentation des loyers et reprennent à leur comp-te le slogan des groupes trotskystes: "La division de l'Allemagne, c'est la division du prolétariat alle-mand!". L'aventure du RBS est en ceci significative pour l'évolution ultérieure du néo-nationalisme alle-mand (que Margret Feit nomme abusivement "Neue Rechte"), qu'elle marque sa transition définitive vers la gauche, sa sortie hors du microcosme para-droi-tier dans lequel, du fait de l'existence de la NPD, il demeurait incrusté. La faillite et la stérilité historique du "droitisme" y sont proclamées et l'accent est mis résolument sur le socialisme, la rationalité critique, l'athéisme militant et le futurisme.

Munich et Bielefeld

Après Bochum, d'autres "groupes de base" voient le jour et chacun d'eux développe une originalité pro-pre. Ainsi, à Munich, Wolfgang Strauss forme un comité pour jeunes travailleurs, lycéens et étu-diants, dont l'objectif est de donner une culture mi-litante, basée sur la littérature et la science politique. Strauss nomme son groupe "Club Symonenko", du nom d'un poète ukrainien, Wasyl Symonenko, dé-cé-dé en 1963, après avoir subi la répression so-vié-tique. Ce comité exige la libération de l'historien ukrai-nien Valentin Moro, organise des soirées avec l'écrivain polonais exilé Zygmunt Jablonski et des matinées du 17 juin, en souvenir du soulèvement ouvrier berlinois de 1953, distribue des tracts bilin-gues en faveur de l'IRA irlandaise et fonde un "cer-cle de travail" James Connolly, en hommage au syn-dicaliste militant et nationaliste irlandais, qui savait puiser ses arguments dans la mythologie celtique. Les références allemandes étaient le poète Georg Büch-ner, fondateur au XIXème siècle de la "Société des droits de l'Homme" et le poète romantique Theo-dor Körner, engagé dans le "Corps Lützow" (Cf. la musique de Weber) pour chasser l'oppres-seur bonapartiste et ses troupes de pillards hors d'Al-lemagne. Strauss réussit à la veille des années 70 à jeter les bases d'une culture politique originale, puisant dans le corpus des nationalismes populaires et libertaires slaves et celtiques et à réveiller l'en-thousiasme des jeunes allemands pour leurs poètes nationalistes, libertaires, anarchisants et radicalement anti-bourgeois du début du XIXème. Ce corpus se main-tiendra tel jusque dans les colonnes de la revue Wir Selbst, au début des années 80 (cf. infra).

Si en Sarre et en Rhénanie-Westphalie, les "groupes de base" finissent par choisir une inféodation à la NPD —qui ne cessa jamais d'être problématique et d'engendrer des conflits idéologiques graves— à Bielefeld, le groupe "NJ-Stadtverband" (= Groupe urbain de la jeunesse nationaliste), proche des Berlinois de l'APM, parvient à organiser une agitation mo-derne, avec disques de chants protestataires com-posés par Singer, et à tirer un journal, Wendepunkt, à 4500 exemplaires! Du jamais vu! La tactique édi-toriale était de rassembler un maximum de textes et d'informations, émanant directement des militants, et de les aligner dans les colonnes du journal; d'au-tres "groupes de base" suivent la même stratégie, ce qui permet de former un cadre solide, grâce à une bonne division du travail et à une masse concentrée d'informations militantes. Le militantisme devenait ain-si vivant donc rentable.

Cinq types d'action

La coordination entre les groupes doit s'étendre à l'échellon national, pensait Meinrad, et éliminer la NPD droitière et désuète. Les groupes doivent comp-ter de 15 à 20 activistes locaux auto-financés grâce à des cotisations relativement élevées, et mener régulièrement cinq types d'action, explique Bartsch:

1) Les commémorations, notamment celle du 17 juin 1953 et du 13 août 1961, date à laquelle fut érigé le Mur de Berlin.

2) Les actions écologiques; le groupe Junges Forum de Hambourg y excella. Il organisa des Bürger-ini-tiativen (= Initiatives de Citoyens) contre la construction d'une autoroute en plein milieu de la ville. Le nationalisme, dans cette perspective, c'était de protéger l'intégrité naturelle du biotope populaire.

3) Les actions sociales: elles sont essentiellement di-rigées contre la spéculation immobilière, l'augmen-tation des loyers et l'augmentation des tarifs des trans-ports en commun. Ces actions visent aussi à ex-pliquer l'irrationalité du fonctionnement de la ma-chine étatique, qui prétend être une démocratie par-faite.

4) Les actions de solidarité: elles visent à soutenir les nationalismes contestataires est-européens, car, pen-sent les activistes néo-nationalistes ouest-allemands des années 70, l'unité allemande ne pourra se réali-ser que si un bouleversement majeur s'effectue en Europe de l'Est.

5) Les actions de résistance: il s'agit surtout de cha-huts contre la visite de personnalités est-allemandes à l'Ouest dans le cadre de l'Ostpolitik de Willy Brandt.

Vers l'unité: la NRAO ("Nationalrevolutionäre Aufbauorganisation")

L'ensemble des "groupes de base" ne forme pas un parti, structuré de façon rigide, mais un mouvement dynamique qui intègre sans cesse des informations et des faits nouveaux. Sa non-rigidité et sa diversité le mettent au dia-pason de l'actualité et empêchent tout encroûtement, tout repli sur soi et/ou sur un cor-pus figé. Le politique ne se joue pas seulement aux élec-tions, mo-ments furtifs, mais se déploie et s'insi-nue sans cesse dans la vie quo--tidienne. Mieux: il s'in-cruste dans les conscien-ces grâce à une agitation constante, laquelle implique que cha-que militant ait à cœur de se former personnellement chaque jour en lisant la presse et les livres, ceux qui con--fortent ses références culturelles essen-tiel-les et spontanées et ceux écrits par ses adver-sai-res, afin de bien con-naî-tre les clivages idéologiques qui s'articulent dans le pays.

Afin d'amplifier l'action de ces "groupes de base" bien imbriqués dans les villes et dans les universités allemandes, plusieurs figures de proue de cette mou-vance néo-nationaliste (ou nationale-révolutionnaire) décident en mars 1974 de créer une "organisation de coordination" qui prendra le nom de NRAO ou "Na-tionalrevolutionäre Aufbauorganisation" (= Organi-sa-tion de Construction nationale-révolutionnaire). Plu--sieurs réunions seront nécessaires pour mettre au point une stratégie commune. Au cours de la pre-mière, qui eut lieu les 2 et 3 mars 1974 à Würzburg, trois orateurs jetèrent les bases du renouveau: Alexan--der Epstein (alias Sven Thomas Frank), Lo-thar Penz et Hans Amhoff.

Le discours d'Epstein

Le discours tenu par Epstein révélait, entre autres cho--ses, une volonté de combattre les "ennemis de l'in-térieur", de réfuter le patriotisme ersatz ouest-euro-péen (l'intégration-CEE vendue comme une pa-nacée par les amis d'Adenauer), de jouer, en poli-tique in-ter-nationale, la carte chinoise contre les deux super-gros. Epstein intégrait de cette façon la théorie maoïste des "trois mondes" dans le corpus doctrinal NR. En outre, il pose le mouvement NR comme le seul mouvement authentiquement national, puisque la SED est-allemande et la DKP ouest-allemande sont à la solde de l'URSS, tandis que les partis bour-geois, la SPD, la FDP et la CDU/CSU cons-ti-tuent les garants de la présence américaine, malgré l'aile gauche de la SPD, favorable à une Ostpolitik démissionnaire. Dans ce schéma, la NPD, par son droitisme incurable, se place à la droi-te de la CSU bavaroise. Seul, le petit microcosme maoïste berli-nois, éditeur de la prestigieuse revue Befreiung, trou-vait grâce aux yeux d'Epstein qui, du coup, se faisait l'avocat d'une coopération tacite et courtoise en-tre maoïstes et NR.

Epstein, comme Penz et Amhoff, pensait que la stra-tégie à suivre ne pouvait nullement être clan-destine ou illégale; comme seuls les NR réclamaient de façon cohérente la réunification du pays, leur pro-gram-me était conforme au mot d'ordre inscrit dans le préambule de la constitution démocratique de la RFA, mot d'ordre qui demandait aux citoyens de mo-biliser tous leurs efforts pour redonner l'unité et la liberté à l'Allemagne. Ensuite, toujours à l'occa-sion de ce rassemblement de Würzburg, Penz pré-ci-se sa vision sociale "biohumaniste" et Amhoff ex-plicite sa définition rénovée du nationalisme moder-ne de libération, anti-impérialiste dans son essence.

La création de "Sache des Volkes"

La dispersion géographique des groupes, les modes de travail différenciés que chacun d'entre eux avait acquis et quelques divergences idéologiques firent en sorte qu'aucun centralisme ne pouvait plus cha-peau-ter la diversité propre au mouvement NR. Dès le 31 août 1974, Epstein (= S.T. Frank), Waldmann et Amhoff convoquent un millier de militants NR pour leur faire part de nouveaux projets: embrayer sur la contestation écologique parce que le massacre du paysage est l'œuvre d'un capitalisme apatride et dé-raciné; ébaucher un socialisme solidaire, po-pu-lai-re, enraciné, à la mode des socialismes adoptés par les peuples opprimés du tiers-monde; construire l'au-to-gestion ou-vriè-re à la façon yougoslave, etc. Le mou-vement "Sache des Volkes" (en abrégé, SdV; = Cause du Peuple), qui est issu de ce ras-semblement, se veut partie d'un mouvement mon-dial diffus qui lutte, partout dans le monde, contre le ca-pitalisme et le so-cialisme étatisé à la soviétique.

Hartwig Singer va donner corps à ce double refus, auquel adhéraient également les militants NR fran-çais (notamment ceux du CIPRE et de "Lutte du Peu-ple" de Yannick Sauveur et les militants proven-çaux du CDPU) et les Italiens et les Belges de Jeune Europe et de ses divers avatars. Dans le discours qu'il envoie aux congressistes et qui leur sera lu, il rap-pelle l'abc qu'est le refus de Moscou comme de Wa-shington, mais explique aussi qu'il est nécessaire de tenir compte de faits nouveaux: l'ennemi principal n'est plus le capitalisme localisé, à base nationale, mais le capitalisme multinational qui a fait de l'US Army et de l'Armée Rouge ses deux instances po-licières sur l'ensemble du globe. Singer désignait dès lors un ennemi plus précis, unique: le capital mul-ti--na-tional, dont les impérialismes classiques, ins-tallés de-puis Yalta, ne sont que les instruments. La po--litique de la détente, dans cette op-tique, n'aurait pour objectif que de permettre au capitalisme occidental multinational d'ouvrir des marchés à l'est.

SdV s'est exprimée de 1978 à 1988 dans la revue Neue Zeit qui continue de paraître à Berlin, tandis qu'une série de feuilles ont ponctué la vie militante du mouvement comme Laser (Düsseldorf), Ideo-lo-gie und Strategie, Rebell et Der Nationalre-vo-lu-tionär à Vienne; cette dernière paraît toujours sous la direction d'Helmut Müller.

Solidaristische Volksbewegung (SVB)

Tandis que les éléments les plus jeunes de la mou-vance NR calquaient leur stratégie offensive sur celle des gauchistes, les militants de Hambourg, regrou-pés autour de la revue Junges Forum et de la per-son-nalité de Lothar Penz, optaient pour un "so-li-da-risme" plus positif que le discours critique, offensif et révolutionnaire de SdV. De ce désaccord pratique, naîtra un mouvement parallèle, la "Solidaristische Volksbewegung" (= Mouvement Solidariste du Peu-ple), dont l'organe de presse sera SOL. En 1980, la SVB devient le BDS ("Bund Deutscher Soli-da-ris-ten"; = Ligue des Solidaristes Allemands), après avoir téléguidé la GLU écologiste ("Grüne Liste Umweltschutz"; = Liste Verte pour la Protection de l'Environnement). En janvier 1981, SOL fusionne avec Neue Zeit, qui devient ipso facto l'organe commun de SdV et du BDS.

"Wir Selbst" et NRKA

Les deux formations perdent au début des années 80 le monopole de la presse NR, à cause de l'apparition de deux nouveaux facteurs: la création par Siegfried Bu-blies de la presti-gieuse revue Wir Selbst (Cob-lence) et l'émergence d'un nouveau réseau coor-do-nateur, le NRKA ("Na-tio-nal-revolutionärer Koordi-na-tionsausschuß"; = Com-mission de Coordination NR), appuyé par la revue Aufbruch. Né à Düs-sel-dorf dans le sillage de la revue Laser préalablement in-féodée à SdV, le NRKA veut d'emblée rompre avec Neue Zeit pour aborder les questions sociales dans une perspective plus "progressiste" et pour ac-centuer encore la critique anti-capitaliste du mouve-ment NR.

Cette mutation provient du fait que les nouveaux membres de la cellule de Düsseldorf ne sont plus ex-clusivement issus de la filière néo-nationaliste clas-sique de notre après-guerre mais viennent sou-vent du marxisme-léninisme. Ces éléments nou-veaux en-tendaient rester fidèles à la "quintuple révolution" prônée par SdV, dans son manifeste de 1974. Quin-tuple révolution qui devait s'opérer aux niveaux na-tio-nal, social, écologique, démocratique et cultu-rel. La critique lancée par les militants du NRKA est le fait d'une "deuxième génération" NR, dont le mi-litantisme récent empêche de retomber dans les "er-rements" du paléo-nationalisme droitier.

De nouveaux vocables et concepts apparaissent, no-tamment celui d'une "démocratie des conseils" (Rä-tedemokratie) autogestionnaire, celui de la "dé-con-nexion" à l'albanaise ou à la nord-coréenne, etc. Ce sont aussi de nouvelles figures qui animent les cer-cles et les revues de cette "deuxième génération": H.J. Ackermann, S. Fadinger, P. Bahn, Armin Krebs (que l'on ne confondra pas avec le Français Pierre Krebs, qui fonde en 1985 la revue Elemente, sœur jumelle d'Eléments, la revue du GRECE).

Fin 1979, le jeune activiste nationaliste Siegfried Bu-blies fonde la revue Wir Selbst (= Nous-mêmes; traduction allemande du gaëlique irlandais "Sinn Fein") où, très tôt, l'influence de Henning Eichberg (= Hartwig Singer) se fera sentir. Celui-ci reprend la plume pour réclamer, dans une optique de réno-va-tion révolutionnaire partagée par les Verts, la "dé-mo-cratie de base" (Basisdemokratie), la révolution cul-turelle, l'instauration d'un ordre économique dé-cen--tralisé, un socialisme à visage humain (basé sur les thèses de l'économiste tchèque du "printemps de Prague", Ota Sik), une approche de la vie en accord avec l'écologie et l'ethnopluralisme, pierre angulaire de la vision anthropologique du néo-nationalisme al-le-mand. Bublies trouve en outre une formule qui ex-plique succinctement le sens de son combat: Für na-tionale Identität und internationale Solidarität, c'est-à-dire pour l'identité nationale et la solidarité inter-na-tionale. Bublies cherche ainsi à préserver les iden-ti-tés de tous les peuples et à solidariser, au-delà des cli-vages idéologiques, raciaux et religieux, tous ceux qui, dans le monde, luttent pour la préservation de leur originalité.

"Wir Selbst": une tribune remarquée pour les débats politiques allemands

Mais les essais politico-philosophiques demeurent minoritaires dans la revue qui, rapidement, devient la tribune de tous ceux qui cherchent à aborder la question allemande, toujours non résolue, d'une manière neuve. Wir Selbst ouvre ainsi ses colonnes à des personnalités n'ayant jamais appartenu à la mouvance nationaliste stricto sensu: l'urbaniste éco-logiste Konrad Buchwald, l'historien Helmut Di-wald, l'ancien haut fonctionnaire est-allemand Wolf-gang Seiffert, le producteur de télévision Wolf-gang Venohr (ancien de la VDNV), le jour-naliste Se-bas-tian Haffner (anti-hitlérien émigré à New York pen-dant la guerre et revenu au nationalisme dans les an-nées 80), l'artiste provocateur Joseph Beuys (ancien de l'AUD), le Prof. Schweißfurth (membre influent de la SPD), etc.Plus récemment, les généraux e.r. Lö-ser et Kießling (cf. Vouloir n°30) ont abordé dans les colonnes de Wir Selbst les problèmes de la défense du territoire et de la réorganisation des for-ces armées dans une perspective démocratique et po-puliste.

La revue de Bublies, dont la maquette et la pré-sen-ta-tion générale sont de qualité, réussit ainsi à se po-si-tion-ner com-me un forum où peuvent débattre en tou-te liberté des hommes venus d'horizons divers. L'an-née 1987 a connu un ralentissement du rythme des parutions, du fait que la revue cherche à se donner définitivement un ton, qui ne soit plus celui du militantisme activiste de SdV et qui ne soit pas une pâle copie du militantisme marxiste. Quant au NRKA, il s'est d'abord mué en NRKB ("NR-Koordinationsbüro"; = Bureau de Coordination NR), avant de se nommer plus simplement "Po-litische Offensive". Il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de cette mutation. Il est certain que les militants NR de la "deuxième génération" sont tiraillés entre, d'un côté, une fidélité à l'héritage de SdV et, de l'autre côté, une volonté de rompre tous les ponts avec le "droitisme" anti-marxiste des NR de 68. Il semble que les "nationaux-marxistes", derrière Stefan Fadinger, veulent se séparer des "NR traditionnels de la deuxième génération", re-groupés derrière Markus Bauer, éditeur d'Aufbruch, nouvelle mouture. D'autres figures, comme Peter Bahn, Karlheinz Prö-huber et Werner Olles, pré-fè-rent garder une neutra-lité dans ce débat interne et s'ex-primer dans Wir Selbst.

La mouvance NR entre les surfeurs et les militants

Vingt ans après 68, le militantisme connaît un ressac dans toute l'Europe. Guy Hocquenghem disait à Pa-ris que les "cols Mao" s'étaient recyclés au Ro-tary; Lévy et Glücksmann renient allègrement leurs enga-ge-ments antérieurs, etc. En Allemagne, la gauche mar-xisante connaît une crise réelle, tout comme les NR. Tous les mouvements hyper-politisés doivent faire face à la dépolitisation croissante et à l'hé-mor-ra-gie des militants. La contestation, la volonté de cons-truire l'alternative a fait place à la farniente des surfeurs, les barricades ont cédé le pas aux sé-duc-tions du "sea, sex and sun", du moins jusqu'au jour où la catastrophe boursière ne pourra plus être enra-yée ni freinée.

NR et marxistes soixante-huitards ont exploité un uni-vers de valeurs qui, qu'on le veuille ou non, de-meu-re immortel, même s'il enregistre aujourd'hui une inquiétante assomption. C'est pourquoi, des pa-no-ramas globaux, restituant le fil conducteur histo-rique d'une mouvance, ont une utilité: celle de pré-pa-rer le terrain pour la prochaine offensive qui, inéluctablement, surviendra.

Quelques conclusions

Les livres de Günter Bartsch et de Margret Feit nous permettent de saisir l'évolution du néo-nationalisme allemand depuis 1945. Ils nous permettent aussi de cer-ner les grandes options philosophiques de cette mou-vance politique; citons, pêle-mêle: une théorie de la connaissance scientiste et européo-centrée (du moins dans la phase initiale qui revalorisait la scien-ce et la rationalité européennes, avec l'appoint de l'em-pirisme logique et des travaux de Rougier, Mo-nod et Heisenberg; Français et Allemands parta-geaient à ce moment les mêmes préoccupations), le biohumanisme oscillant entre l'anthropologie orga-ni-que/biologisante et le matérialisme biologique, le nomi-nalisme ethnopluraliste, le socialisme national et en-raciné (le modèle irlandais de James Connolly et les populismes slaves), le nationalisme de libération et l'idée d'un espace européen.

Une hétérogénéité que Margret Feit ne veut pas apercevoir

La dénomination "Neue Rechte" laisse sous-en-ten-dre que les mouvements allemands que Margret Feit qualifie de la sorte sont des frères jumeaux de la "Nou-velle Droite" française. Le chercheur sérieux per--cevra pourtant bien vite l'hétérogénéité de ces deux mondes, malgré les chevauchements évidents, che-vauchements que l'on pourrait tout aussi bien constater entre Dutschke et Eichberg (alias Singer) ou entre le GRECE et le CERES socialiste d'un Chevènement. La pseudo-"Neue Rechte" allemande se profile sur un arrière-plan plus militant, moins mé-tapolitique, et exploite des domaines de l'esprit différents de ceux exploités en France par de Benoist et ses amis. S'il faut chercher une influence directe et sans détours du GRECE en Allemagne, c'est chez Pierre Krebs, directeur d'Elemente, chez Armin Moh-ler qui a révélé au public de Criticon l'existence de la ND française ou dans les traductions éparses des textes néo-droitistes français.

Sur le plan doctrinal, les Allemands n'ont pas trop insisté sur l'égalitarisme, cheval de bataille de la ND française; seul Lothar Penz, théoricien NR du so-lida-risme biohumaniste, a inclu quelques réflexions sur les hiérarchies biologiques dans sa vision de l'homme et de la Cité. Ensuite, l'impact du paga-nisme esthétisant, hellénisant voire celtisant est très réduit en Allemagne, bien que beaucoup d'activistes NR soient adeptes de l'"unitarisme" de Sigrid Hun-ke, dont l'ouvrage La vraie religion de l'Europe a été traduit en France par les éditions Le Labyrinthe en 1985, sous les auspices d'Alain de Benoist.

Si Bartsch avait objectivement limité son enquête à la mouvance nationale-révolutionnaire et avait bien mon--tré son souci de ne pratiquer aucun amalgame, Margret Feit, elle, mélange les genres et inclut dans son analyse de la "Neue Rechte" (terme pour le moins impropre) des organisations ou des journaux appartenant à la droite nationale classique, comme Mut, la revue de Bernhard Wintzek, ou le mensuel Nation Europa de Peter Dehoust. Elle pousse l'a-malgame encore plus loin en incluant, dans ce qu'el-le estime être un complot, la revue conservatri-ce Cri-ticon de Caspar von Schrenck-Notzing, pro-che, par cer-tains aspects, de la CSU bavaroise. La lec-ture de ces diverses revues révèle que les thèmes choisis et les options philosophiques prises par cha-cune d'en-tre elles sont différents, malgré des re-coupe-ments, dus, bien évidemment, à l'actualité lit-té-raire, philo-so-phique et politique. Chaque revue pos-sède son ori-ginalité et ne tient pas à la perdre.

L'aventure brève de l'ANR

La confusion entretenue par Margret Feit entre la mou-vance NR et les droites nationales classiques pro-vient de l'observation partiale d'un phénomène datant de 1972. En janvier de cette année, une dis-si-dence survient au sein de la NPD bavaroise, sous l'impulsion d'un certain Dr. Pöhlmann. Celui-ci demande quelques conseils à Singer tout en n'avalisant pas son anti-américanisme. De cette dissidence nait un groupement activiste, l'ANR ("Aktion Neue Rech-te"; = Action pour une Nouvelle Droite), qui rassemble les jeunes mécontents de la NPD, repro-chant à leur parti d'être socialement et politiquement trop conservateur. L'aventure durera jusqu'en no-vem-bre 1973 quand l'ANR se fractionne en plu-sieurs groupes:

1) les nationaux-conservateurs, qui formeront l'AJR ("Aktion Junge Rechte"; = Action pour une Jeune Droite);

2) les "hitléromaniaques" (d'où sont issus, en par-tie, les farfelus friands en déguisements bruns et noirs, avec cuirs et clous, que l'on entend parfois beugler des slogans, notamment à Dixmude et dans les bistrots louches des grandes villes, et qui, dans certains cas, se sont recyclés dans une homosexua-lité ridicule où les corps "aryens" et juvéniles sont érigés en objets de culte);

3) ceux qui retournent au bercail qu'est, pour eux, la NPD;

4) ceux qui évoluent vers l'idéologie NR.

Ce fait divers que fut l'ANR et la présence en son sein de quelques idiots compromettants, perpétuelle-ment ivres et rapidement éconduits, permet à des mo-ralisateurs en chambre de conclure au "nazisme" de toute une école de pensée qui véhicule, fina-le-ment, une idéologie de synthèse, exerçant une réelle séduction sur les esprits libres de la gauche militan-te. Le vocable "Neue Rechte" est ainsi erronément appliqué à la sphère NR. La tactique de Margret Feit est grossière: c'est celle de la pars pro toto. La frange de l'ANR qui évolue vers le nationalisme révo-lutionnaire finit par donner son nom à tous les mou-ve-ments nationalistes, même ceux de gauche, qui lui ont été contemporains. L'objectif de cet amalgame est évident: associer les braillards bottés (média-ti-sa-bles) aux intel-lectuels modernistes, de façon à ce que ceux-ci ne puissent plus influencer les esprits libres et larges de la gauche dutschkiste et para-dutsch-kiste ou, en France, souder en un bloc idéologique instru-mentalisable les analyses du GRECE et du CERES.

On perçoit évidemment, à la lumière de ces faits, quel-le erreur tactique ont commis certains respon-sa-bles du GRECE en acceptant et en revendiquant l'étiquette "Nouvelle Droite" que leur ont accolée les journalistes provocateurs de la bourgeoisie gau-chi-sante parisienne. L'opération de diversion de Mar-gret Feit s'en est trouvée ultérieurement confortée: la pseudo-"Neue Rechte" est amalgamée sans nuance à la "Nouvelle Droite" alors qu'il s'agit de mouve-ments assez distincts.

Impacts en Flandre et en Wallonie

En Flandre, la tentative de syn--thèse qu'ont essayée Pol Van Caeneghem et Chris--tian Dutoit, notamment avec le groupe "Ar-beid" et les revues Meervoud et De Wesp, a malheureusement viré au gauchisme stérile, de même que les brillantissimes synthèses de Mark Cels-Decorte et Freddy Seghers (un moment proche de Wir Selbst) au sein de la Volksunie et des VUJOs (Cf. les volumes de propagande intitulés In-tegraal Federalisme -1976- et Integraal Federalisme 2 -1980). Tandis qu'en Wallonie, "Jeune Europe" —dont le leader Jean Thiriart avait esquissé d'ex-cel-lents projets d'alliances géopolitiques avec les Etats non alignés du Tiers-Monde, avec la Chine et avec les militants noirs américains— restait prisonnière d'une pensée politique latine rigide et impropre à sus-citer un dynamisme rénovateur, son syndicat em-bryonnaire et rapidement dissident, l'USCE ("U-nion des Syndicats Com--munautaires Européens"), sous la direction de Jean Van den Broeck, Claude Lenoir et Pierre Ver-has, opte pour une organisation régionaliste de notre continent et se distancie offi-ciel-lement dès 1969 de "tout ce qui est de droite".

L'USCE publiera d'abord Syndicats Européens et, en-suite, L'Europe Combat, qui paraîtra jusqu'en 1978. Cette expérience fut la seule tentative NR sérieuse en Wallonie après l'é-chec de "Jeune Europe", quand Thiriart n'a pas su in---culquer son anti-améri-canisme à son public droi-tier, lequel s'est empressé de le trahir. Aujourd'hui, une synthèse sympathique voit le jour à gauche, à proximité de l'idéologie éco-logiste, dans les colon-nes de la revue W'allons-nous.

De "Jeune Europe" au néant

Avatar de "Jeune Europe" qui a évolué vers un phi-losoviétisme non instrumentalisable, le PCN du Carolorégien Luc Michel, issu, pour son malheur, des grou-puscules extrê-me-droitistes et néo-nazillonneurs les plus rocamboles-ques, ne parvient pas à décoller po-litiquement (et pour cause!) et son entreprise édi-to-riale, très instruc-tive pour les spécialistes et les his-toriens (Cf. Vou-loir n°32-33-34), stagne parce qu'elle ne traite pas de problèmes qui intéressent di-rec-tement un public mi-litant. La revue Conscience Eu-ro-péenne, qui a récemment consacré de bons numéros sur la guerre économique entre les USA et l'Eu-rope et sur l'illusion de la détente, a subi une dissidence en 1984 qui a donné le jour à Volonté Européenne et au "Cercle Copernic", dirigé par Ro-land Pirard, un individu quelque peu bizarre qui chan-ge de pseudonyme à tour de bras (Bertrand Tho-mé, Roland Van Hertendaele, Roland Brabant, etc.) et rêve naïvement de fonder un "ordre de chevalerie" néo-teutonique! Si Luc Michel effectue un tra-vail documentaire utile et fournit des analyses très intéressantes, malgré la langue de bois, la dissidence Pirard sombre dans un burlesque complet, renforcé par une rédaction épouvantablement négligée et par des analyses d'une confondante médiocrité, où sur-gissent de temps à autre des prurits hitléroma-nia-ques, mâtinés d'un néo-stalinisme et d'un pro-kho-meinysme d'une lourdeur telle qu'en comparaison, la langue de bois soviétique s'avère superlyrique. Au-cun es-poir donc que le dynamisme de "Jeune Eu-ro-pe" et de son héritier français, le CIPRE de Yannick Sauveur et d'Henri Castelferrus, ne renaisse à Bruxelles ou en Wallonie.

En conclusion, nous pourrions dire que la mou-vance NR allemande a constitué une synthèse qui s'est si-tuée à la charnière du gauchisme et du natio-nalisme et qu'elle recèle bien des potentialités pour les mili-tants sincères, ceux qui ont vraiment le souci de la Ci-té. Qui plus est, quand on observe la synthèse opé--rée par Cels-Decorte et Seghers au sein de la Volk-s-unie entre 1975 et 1981, on voit qu'une syn-thèse comparable est davantage possible dans nos pays, en de-hors de toute marginalité. Il faut y réflé-chir.

René LAUWERS.

Margret FEIT, Die "Neue Rechte" in der Bundes-republik. Organisation - Ideologie - Strategie, Campus, Frankfurt a.M., 1987, 242 S., DM 36.

Bibliographie complémentaire:

Günter Bartsch, Revolution von rechts? Ideologie und Organisation der Neuen Rechten, Herder-bücherei, Freiburg i.B., 1975, 287 S., DM 7,90.

Karl-Heinz Pröhuber, Die nationalirevolutionäre Be-wegung in Westdeutschland, Verlag deutsch-euro-päischer Studien, Hamburg, 1980, 228 S., DM 22.

Nous livrerons à nos lecteurs tout autre ren-seigne-ment d'ordre bibliographique.

Mark Sedgwick is an English scholar of Western Esotericism and Islam. He is Professor of Arab and Islamic Studies at Aarhus University in Denmark. He is the author of six books, including Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century (Oxford University Press, 2004), which I can highly recommend, and Western Sufism: From the Abbasids to the New Age (Oxford University Press, 2016).

Mark Sedgwick is an English scholar of Western Esotericism and Islam. He is Professor of Arab and Islamic Studies at Aarhus University in Denmark. He is the author of six books, including Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century (Oxford University Press, 2004), which I can highly recommend, and Western Sufism: From the Abbasids to the New Age (Oxford University Press, 2016). I cannot evaluate the accuracy of Sindre Bangstad’s chapter on “Bat Ye’or and Eurabia,” because I have never read Ye’or. But must note that this chapter has a carping and tendentious attitude that violates Sedgwick’s stated desire to maintain a neutral and scholarly tone. The running heads of the chapter also read “Bay Ye’or and Eurabia.”

I cannot evaluate the accuracy of Sindre Bangstad’s chapter on “Bat Ye’or and Eurabia,” because I have never read Ye’or. But must note that this chapter has a carping and tendentious attitude that violates Sedgwick’s stated desire to maintain a neutral and scholarly tone. The running heads of the chapter also read “Bay Ye’or and Eurabia.” One can create political policies. One can create legal codes. One can build the damned wall. But it is not in our power to manufacture a new culture. But neither can we manufacture a simple tomato. We can, however, work with forces we ultimately do not understand or control — nature itself — to grow tomatoes. We can clear a space, plant a seed, weed, water, and fertilize — and then wait. We can do the same in the metapolitical realm: clear spaces by deconstructing false ideas, plant identitarian and ethnonationalist seeds, and tend what grows.

One can create political policies. One can create legal codes. One can build the damned wall. But it is not in our power to manufacture a new culture. But neither can we manufacture a simple tomato. We can, however, work with forces we ultimately do not understand or control — nature itself — to grow tomatoes. We can clear a space, plant a seed, weed, water, and fertilize — and then wait. We can do the same in the metapolitical realm: clear spaces by deconstructing false ideas, plant identitarian and ethnonationalist seeds, and tend what grows. To top it off, the whole essay reads like a hastily assembled and barely edited draft, with occasional fragments of Yoda-like syntax.

To top it off, the whole essay reads like a hastily assembled and barely edited draft, with occasional fragments of Yoda-like syntax.

Le populisme n'est pas un ennemi à abattre. Bien que la formulation officielle mette à l'index le populiste, coupable de remuer démagogiquement des questions de grand impact pour tenter d'attirer l'attention et le consensus du peuple, si l'on consulte l'encyclopédie, on constate que, lorsqu'on parle de populisme, on se réfère à des "tendances ou mouvements politiques développés dans des domaines et des contextes différents (...) qui peuvent être attribuées à une représentation idéalisée du "peuple" et à l'exaltation de ce dernier comme porteur d'instances et de valeurs positives (principalement traditionnelles), par opposition aux défauts et à la corruption des élites. Parmi ces traits communs, la tendance à dévaloriser les formes et les procédures de la démocratie représentative, en privilégiant les modalités de type plébiscitaire, et l'opposition des nouveaux leaders charismatiques aux partis et aux représentants de la classe politique traditionnelle ont souvent pris une importance politique particulière".

Le populisme n'est pas un ennemi à abattre. Bien que la formulation officielle mette à l'index le populiste, coupable de remuer démagogiquement des questions de grand impact pour tenter d'attirer l'attention et le consensus du peuple, si l'on consulte l'encyclopédie, on constate que, lorsqu'on parle de populisme, on se réfère à des "tendances ou mouvements politiques développés dans des domaines et des contextes différents (...) qui peuvent être attribuées à une représentation idéalisée du "peuple" et à l'exaltation de ce dernier comme porteur d'instances et de valeurs positives (principalement traditionnelles), par opposition aux défauts et à la corruption des élites. Parmi ces traits communs, la tendance à dévaloriser les formes et les procédures de la démocratie représentative, en privilégiant les modalités de type plébiscitaire, et l'opposition des nouveaux leaders charismatiques aux partis et aux représentants de la classe politique traditionnelle ont souvent pris une importance politique particulière".

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

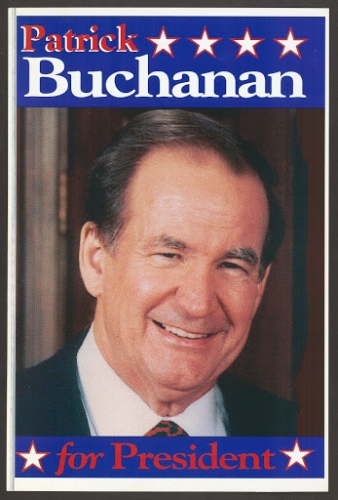

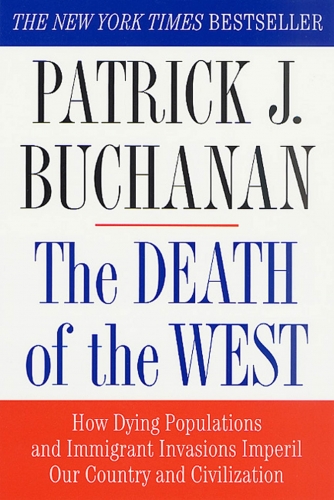

The second chapter is the emergence in 2015 of a vital, youth-oriented, largely online Right-wing movement. This movement encompassed a wide range of opinions from White Nationalism and outright neo-Nazism to populism and American civic nationalism. Thus this movement quite naturally gravitated to the broad generic term Alt Right. The new Alt Right threw itself behind Donald Trump’s run for the presidency soon after he entered the race in 2015 and became increasingly well-known as Trump’s most ferocious defenders in online battles, to the point that Hillary Clinton actually gave a speech attacking the Alt Right on August 25, 2016.

The second chapter is the emergence in 2015 of a vital, youth-oriented, largely online Right-wing movement. This movement encompassed a wide range of opinions from White Nationalism and outright neo-Nazism to populism and American civic nationalism. Thus this movement quite naturally gravitated to the broad generic term Alt Right. The new Alt Right threw itself behind Donald Trump’s run for the presidency soon after he entered the race in 2015 and became increasingly well-known as Trump’s most ferocious defenders in online battles, to the point that Hillary Clinton actually gave a speech attacking the Alt Right on August 25, 2016.

A la suite de son dernier livre en français aux éditions KontreKulture Nous n’attendrons plus les barbares, Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et politologue, signe cette fois ci en langue croate, son dernier ouvrage La pensée radicale- phénoménologie de la radicalité politique aux Editions Alfa, Zagreb, 2016.

A la suite de son dernier livre en français aux éditions KontreKulture Nous n’attendrons plus les barbares, Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate et politologue, signe cette fois ci en langue croate, son dernier ouvrage La pensée radicale- phénoménologie de la radicalité politique aux Editions Alfa, Zagreb, 2016.

In contrast, Metaxas had no such concerns. His ideas were clear-cut from the early 1910s on and stamped on the Reservists Movement. These Reservists were people who had taken part in the 1912-1913 Balkan Wars, somewhat like the French anciens combattants. This Greek variety of the Far Right had, therefore, the following characteristics:

In contrast, Metaxas had no such concerns. His ideas were clear-cut from the early 1910s on and stamped on the Reservists Movement. These Reservists were people who had taken part in the 1912-1913 Balkan Wars, somewhat like the French anciens combattants. This Greek variety of the Far Right had, therefore, the following characteristics:

Maurras se fâche

Maurras se fâche Au moment où il fonda son mouvement, Valois était persuadé que l’Action française n’en avait plus pour bien longtemps. Ce fut le contraire : l’Action française, forte de sa doctrine et de son organisation, survécut largement au Faisceau. On peut conclure de cette erreur d’appréciation que les qualités proprement politiques de Valois étaient médiocres, et que l’Action française n’eut pas à regretter beaucoup son départ.

Au moment où il fonda son mouvement, Valois était persuadé que l’Action française n’en avait plus pour bien longtemps. Ce fut le contraire : l’Action française, forte de sa doctrine et de son organisation, survécut largement au Faisceau. On peut conclure de cette erreur d’appréciation que les qualités proprement politiques de Valois étaient médiocres, et que l’Action française n’eut pas à regretter beaucoup son départ.