dimanche, 02 juin 2013

Presseschau - Juni 2013

#####

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, presse, journaux, médias, europe, allemagne, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

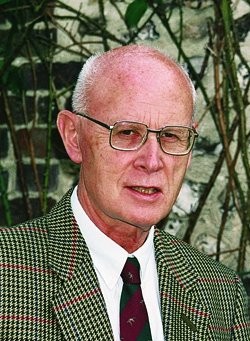

Gilbert Durand, l'esploratore dell'immaginario

di Massimo Introvigne

Fonte: lanuovabq

A funerali avvenuti, come desiderava, è stata data notizia della morte, avvenuta il 7 dicembre 2012, di Gilbert Durand (1921-2012), uno dei più grandi antropologi del secolo XX. Se mi è concesso partire da un ricordo personale, la pubblicazione in italiano nel 1972 della sua opera principale, «Le strutture antropologiche dell’immaginario» (Dedalo, Bari) – mentre l’edizione francese risaliva al 1960 – fu per me una vera rivelazione, e per certi versi perfino una liberazione. Un grande accademico, in un certo senso, «sdoganava» tutto il discorso sui miti e sui simboli, mostrando che si trattava di oggetti assolutamente legittimi dello studio e del sapere universitario, e che le scienze umane – cui cominciavo ad accostarmi, terminando il liceo – non dovevano limitarsi a considerare l’uomo nella sua dimensione di lavoratore, produttore e consumatore ma potevano e dovevano studiare anche le sue dimensioni simboliche, religiose, mistiche.

Si capisce difficilmente Durand – lo affermava volentieri lui stesso – se si trascurano le sue origini savoiarde, l’amore per la regione di origine, la montagna, la neve – che, nella sua valenza simbolica, è oggetto dei suoi primi studi –, il legame con la capitale della Savoia, Chambéry, dove inizia la sua carriera come professore di liceo dopo avere studiato filosofia e avere partecipato attivamente alla resistenza anti-nazista. Dopo la guerra decide di completare gli studi a Parigi, dove ha l’incontro decisivo con il filosofo Gaston Bachelard (1884-1962), il primo che – in una Sorbona ancora molto sospettosa – comincia a studiare l’immaginario e i simboli, articolati intorno ai quattro elementi classici terra, aria, acqua e fuoco, sebbene con un accostamento ancora ampiamente condizionato dal positivismo e dalla psicanalisi freudiana che il suo allievo Durand tenterà più tardi di superare.

Con l’università Durand ha sempre avuto un rapporto ambivalente. Con molta riluttanza nel 1956 lascia il liceo di Chambéry – di cui affermerà sempre di avere i migliori ricordi – per accettare – pur essendo laureato in filosofia – una cattedra di sociologia all’Università di Grenoble II. Studia coscienziosamente i sociologi del XIX e del XX secolo, ma si rende conto rapidamente che nel mondo della sociologia accademica francese non c’è spazio per quanto comincia soprattutto a interessarlo, lo studio dei simboli e dei miti, appreso da Bachelard e approfondito anche al di là dell’Occidente e dell’Europa dopo avere incontrato a Parigi Roger Bastide (1898-1974), uno dei contro-relatori della sua tesi di dottorato, un grande studioso delle religioni afro-brasiliane che per primo gli fa conoscere il metodo antropologico. All’insegnamento della sociologia Durand affianca così, sempre a Grenoble, quello dell’antropologia, ed è come antropologo che pubblica nel 1960 «Le strutture antropologiche dell’immaginario», un’opera che gli assicura una fama mondiale, e fonda nel 1966 il Centro di ricerche sull’immaginario, nucleo della cosiddetta «scuola di Grenoble».

Durand ha sempre presentato come fondamentale per il suo pensiero l’incontro con lo studioso dell’islam Henri Corbin (1903-1978), che a sua volta lo presenta allo storico delle religioni Mircea Eliade (1907-1986) e lo introduce nel Circolo di Eranos, un cenacolo di studio delle mitologie di tutti i tempi e Paesi che si riunisce ad Ascona e dove ha avuto un ruolo centrale lo psicanalista Carl Gustav Jung (1875-1961), che peraltro nel momento in cui Durand entra nel circolo è già morto. Lo stesso incontro con Corbin avviene due anni dopo la pubblicazione de «Le strutture antropologiche dell’immaginario», un libro rispetto al quale le opere successive di Durand mostrano maggiori aperture verso forme simboliche non occidentali, specie dopo il matrimonio con l’allieva cinese Chaoying Sun, che lo spinge a studiare il ricchissimo patrimonio di miti e simboli della Cina.

La sociologia e l’antropologia accademiche accettano Durand con molte difficoltà, ed egli mantiene sempre un suo ambito di lavoro indipendente che prescinde dall’università. Con molta prudenza, com’è d’obbligo per l’antropologia del suo tempo, Durand ha cura di partire sempre da un dato biologico, la struttura del cervello umano, ed è anzi fra i pochi ad approfondire le ricerche della scuola di riflessologia di Leningrado fondata dallo psichiatra Vladimir Michajlovi? Bechterev (1857-1927), scomparso in circostanze misteriose dopo avere diagnosticato una sindrome paranoica al suo illustre paziente Iosif Stalin (1879-1953) e studioso di rilievo internazionale, anche se è passato alla storia soprattutto per l’affermazione iperbolica secondo cui «solo in due conoscono il mistero della struttura ed organizzazione del cervello: Dio e Bechterev».

Ma, benché parta dall’anatomia, Durand si rifiuta assolutamente di ridurre l’antropologia allo studio anatomico, così come – pur avendo studiato e insegnato la sociologia – non accetta di ridurre lo studio dell’uomo a quello dei fattori sociali che lo condizionano. Lo studioso savoiardo mantiene per molti anni un rapporto di amicizia e stima reciproca con l’antropologo Claude Lévi-Strauss (1908-2009), il padre dello strutturalismo. Tuttavia, l’antropologia di Durand – come egli stesso scriverà – è, da un certo punto di vista, il contrario di quella di Lévi-Strauss: per quest’ultimo le strutture pre-esistono all’uomo e lo determinano, mentre per Durand le strutture sono «antropologiche», nel senso che nascono dall’uomo.

Il nucleo centrale della teoria di Durand – in questo senso davvero innovativa rispetto all’antropologia materialista dominante quando pubblica la sua opera fondamentale – è che l’uomo si differenzia radicalmente dagli animali anzitutto per la sua capacità di produrre simboli e di esprimersi tramite simboli. Certamente il linguaggio e la socialità sono caratteristiche fondamentali dell’uomo, e Durand riprende dalla scuola francese di sociologia l’idea secondo cui la società è necessaria perché il piccolo d’uomo, a differenza di quello degli animali, per molti anni non è in grado di sopravvivere da solo. Ma socialità e linguaggio, per Durand, sono resi possibili solo dai simboli.

A partire dallo studio della più piccola unità che costituisce i simboli e i miti – che, riprendendo un’espressione di Lévi-Strauss, chiama «mitema» – Durand propone un’ambiziosa cartografia dei principali simboli che hanno caratterizzato le culture umane, distinguendo le strutture dell’immaginario in diurne, notturne e sintetiche. Le strutture diurne fanno riferimento alla conquista del tempo, alla vittoria sulla morte, al trionfo della luce sulle tenebre. I miti che fanno da sfondo – sovente non riconosciuto – alla cultura scientifica moderna sono esclusivamente di natura diurna e, in quanto tali, rischiano di perdere contatto con le altre strutture e di conferire alla scienza un accostamento unilaterale. Le strutture notturne sono invece di natura mistica e drammatica, danno valore al cuore più che alla ragione, permettono di vedere il mondo in tutti i suoi colori e non solo in bianco e nero. La prevalenza delle sole strutture notturne – di cui Durand vede il trionfo nei racconti del ciclo del Graal e anche nell’arte del pittore olandese Vincent van Gogh (1853-1890) – si ritrova in molte forme del pensiero religioso ma può provocare fenomeni che l’antropologo chiama di «gulliverizzazione» – con riferimento al personaggio Gulliver del romanzo satirico dello scrittore irlandese Jonathan Swift (1667-1745), che si ritrova in un’isola abitata da uomini di piccolissima statura –, cioè di attenzione maniacale al piccolo dettaglio che portano a perdere di vista il quadro generale.

Infine le strutture sintetiche dell’immaginario, insieme diurne e notturne e tipicamente europee e occidentali, danno rilievo alla dialettica di luce e tenebre che costituisce propriamente la storia, generano miti orientati al futuro e, non integrate con le altre strutture, rischiano di portare a una visione della storia considerata esclusivamente come necessario progresso verso il bene, che Durand ritrova nel monaco calabrese Gioacchino da Fiore (ca. 1130-1202) e nella sua posterità diretta e indiretta – studiata in seguito dal cardinale Henri de Lubac (1896-1991) – che arriva fino al fondatore del positivismo Auguste Comte (1798-1857) e a Karl Marx (1818-1883).

Per Durand tutti e tre i tipi di strutture e di miti sono necessari a un’esistenza umana integrata e aperta all’altro, alla compassione e alla moralità. Pensatore spirituale ma non religioso – nel senso di non aderente ad alcuna religione organizzata –, Durand ritrova l’eredità di questo «politeismo» dei simboli nel cattolicesimo, che cerca nella sua liturgia, mistica e arte d’integrare tutti i simboli senza trascurarne nessuno. In questa chiave, critica anche alcuni testi del Concilio Ecumenico Vaticano II e la riforma liturgica post-conciliare che, a suo avviso, avrebbero privato la Chiesa di una parte della sua grande ricchezza simbolica.

In una chiave analoga, Durand critica anche la massoneria moderna, che sarebbe diventata un’organizzazione politica e razionalista perdendo il ruolo di contenitore di miti e di leggende che avrebbe avuto in alcune sue incarnazioni settecentesche. Si spiega così il suo tentativo, nel 1973, di rifondare – insieme all’etnologo Jean Servier (1918-2000) – una loggia massonica di tipo «arcaico», Les Trois Mortiers di Chambéry, che era stata nel Settecento un’istituzione tipica della Savoia e di cui aveva fatto parte in un certo periodo della sua vita Joseph de Maistre (1753-1821), di cui lo stesso Durand ricostruirà con passione la carriera nella massoneria. I diversi scritti sulla massoneria di Durand hanno tutti un tono arcaizzante: e forse l’antropologo coltivava qualche illusione – come de Maistre, che finì però poi per disilludersi, nella prima parte della sua vita – sulla possibilità di contrapporre alle logge laiche e razionaliste organizzazioni massoniche «tradizionali» dedite principalmente allo studio e alla meditazione di alcuni complessi di miti antichi.

Durand stesso ha presentato come suoi principali contribuiti all’antropologia tre nozioni. La prima è il «tragitto antropologico», cioè l’interazione fra la soggettività della persona e l’ambiente circostante, da cui nascono i simboli e i miti. La seconda è il «bacino semantico», cioè il clima che caratterizza un’epoca in cui l’immaginario si declina in simboli e miti particolari che, dapprima «attivi», diventano in seguito «passivi» e infine perdono il loro vigore, sostituiti da altri. La terza è lo «scambio interattivo fra attività e passività», per cui i simboli possono costantemente trasformarsi da attivi in passivi e viceversa. Queste nozioni mostrano la grande attenzione – spesso trascurata dai critici – che Durand aveva nei confronti della storia, così com’era attento alla letteratura e all’arte, dal cui percorso spesso si comprende quali simboli si stanno affermando in una determinata cultura.

E l’arte, secondo Durand, è anche densa di contenuti etici. Si può ricordare in particolare la sua appassionata difesa, contro le accuse di chi tentava di metterlo al bando come presunto precursore del nazional-socialismo, della musica di Richard Wagner (1813-1883), che aveva in comune con l’antropologo francese la passione per il mito del Graal e dalle cui opere secondo Durand si ricava una nozione di «comprensione profonda» attraverso il cuore, che porta alla compassione ed è precisamente agli antipodi del nazismo.

Uomo del suo tempo e – nonostante le riserve e i distinguo – figlio dell’università francese del secolo XX, Durand non ci appare oggi come totalmente libero dai condizionamenti relativisti tipici del suo ambiente culturale di origine, da cui deriva anche un certo gergo psicanalitico o derivato da una psichiatria riduzionista oggi forse – e fortunatamente – meno di moda nelle scienze umane in genere. Il suo sforzo di riabilitare i simboli come elementi fondamentali dell’esperienza umana resta però un contributo fondamentale e positivo a uno studio della persona umana che non la riduca soltanto alla sua dimensione biologica ovvero a quella dell’economia e del lavoro, e tenga conto del mito, della mistica e della religione.

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religiologiques, gilbert durand, philosophie, imaginaire religieux, religion |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Calabria Fest 2013

00:05 Publié dans Affiches, Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, fête, événement |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 01 juin 2013

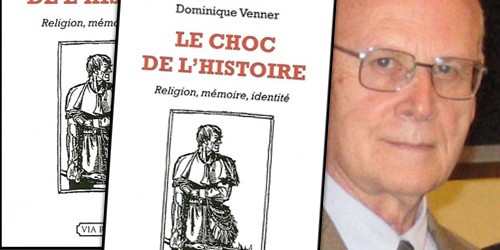

En souvenir de Dominique Venner

Robert STEUCKERS:

En souvenir de Dominique Venner

Il faut que je l’écrive d’emblée: je n’ai guère connu Dominique Venner personnellement. Je suis, plus simplement, un lecteur très attentif de ses écrits, surtout des revues “Enquête sur l’histoire” et “La nouvelle revue d’histoire”, dont les démarches correspondent très nettement à mes propres préoccupations, bien davantage que d’autres revues de la “mouvance”, tout bonnement parce qu’elles exhalent un double parfum de longue mémoire et de géopolitique. Lire les revues que publiait Dominique Venner, c’est acquérir au fil du temps, un sens de la continuité européenne, de notre continuité spécifique, car je me sens peut-être plus “continuitaire” qu’“identitaire”, plus imbriqué dans une continuité que prostré dans une identité figée, mais c’est là un autre débat qui n’implique nullement le rejet des options dites “identitaires” aujourd’hui dans le langage courant, des options “identitaires” qui sont au fond “continuitaires”, puisqu’elles veulent conserver intactes les matrices spirituelles des peuples, de tous les peuples, de manière à pouvoir sans cesse générer ou régénérer les Cités de la Terre. Lire “La nouvelle revue d’histoire”, c’est aussi, surtout depuis l’apport régulier d’Ayméric Chauprade, replacer ces continuités historiques dans les cadres d’espaces géographiques précis, dans des lieux quasi immuables qui donnent à l’histoire des constantes, à peine modifiées par les innovations technologiques et ballistiques.

J’ai découvert pour la première fois un livre de Dominique Venner dans une librairie bizarre, qui vendait des livres et tout un bric-à-brac d’objets des plus hétéroclites: elle était située Boulevard Adolphe Max et n’existe plus aujourd’hui. Ce livre de Dominique Venner s’intitulait “Baltikum”. Nous étions en août 1976: je revenais d’un bref séjour en Angleterre, d’une escapade rapide à Maîche, j’avais vingt ans et huit bons mois, la chaleur de ce mois des moissons était caniculaire, torride, l’herbe de notre pelouse était rôtie comme en Andalousie, le plus magnifique bouleau de notre jardin mourrait en dépit des efforts déployés pour le sauver coûte que coûte. J’allais rentrer en septembre, le jour où l’on a inauguré le métro de Bruxelles, à l’Institut Marie Haps, sous les conseils avisés du Professeur Jacques Van Roey, l’éminent angliciste de l’UCL. C’est à ce moment important de mon existence, où j’allais me réorienter et trouver ma voie, que j’ai acheté ce livre de Venner. L’aventure des “Corps francs” du Baltikum ouvrait des perspectives historiques nouvelles au lecteur francophone de base, peu frotté aux souvenirs de cette épopée, car les retombées à l’Est de la première guerre mondiale étaient quasi inconnues du grand public qui ne lit qu’en français; l’existence des Pays Baltes et de la communauté germanophone de Courlande et d’ailleurs, fidèle au Tsar, avait été oubliée; en cette époque de guerre froide, les trois républiques baltes faisaient partie d’une Union Soviétique perçue comme un bloc homogène, pire, homogénéisé par l’idéologie communiste. Personne n’imaginait que les langues et les traditions populaires des ethnies finno-ougriennes, tatars, caucasiennes, etc. étaient préservées sur le territoire de l’autre superpuissance, finalement plus respectueuse des identités populaires que l’idéologie du “melting pot” américain, du “consumérisme occidental” ou du jacobinisme parisien. La spécificité du “Baltikum” était tombée dans une oubliette de notre mémoire occidentale et ne reviendra, pour ceux qui n’avaient jamais lu le livre de Venner, qu’après 1989, qu’après la chute du Mur de Berlin, quand Estoniens, Lettons et Lituaniens formeront de longues chaînes humaines pour réclamer leur indépendance. Pour l’épopée des Corps francs et des premières armées baltes indépendantes, tout lecteur assidu de “La nouvelle revue d’histoire” pourra se rendre au Musée de l’Armée de Bruxelles, où de nombreuses vitrines sont consacrées à ces événements: j’y ai amené un excellent ami, homme à la foi tranquille, homme de devoir et de conviction, le Dr. Rolf Kosieck, puis, quelques années plus tard, un jeune collaborateur de Greg Johnson; ils ont été ravis.

Liberté et rupture disloquante

Outre ces pages d’histoire qui revenaient bien vivantes à nos esprits, grâce à la plume de Dominique Venner, il y avait aussi, magnifiquement mise en exergue, cette éthique de l’engagement pour la “continuité” (russe, allemande ou classique-européenne) contre les ruptures disloquantes, que les protagonistes de celles-ci posaient évidemment comme “libératrices” sans s’apercevoir tout de suite qu’elles engendraient des tyrannies figeantes, inédites, qui broyaient les âmes et les corps, mêmes ceux de leurs plus féaux serviteurs (cf. les mémoires d’Arthur Koestler et la figure de “Roubachov” dans “Le Zéro et l’infini”). Il n’y a de liberté que dans les continuités, comme le prouve par exemple le maintien jusqu’à nos jours des institutions helvétiques dans l’esprit du “Serment du Rütli”: quand on veut “faire du passé table rase”, on fait disparaître la liberté dans ce nettoyage aussi atroce que vigoureux, dans ces “purgations” perpétrées sans plus aucune retenue éthique, semant la mort dans des proportions inouïes. Aucune vraie liberté ne peut naître d’une rupture disloquante de type révolutionnaire ou trotskiste-bolchevique, sauf peut-être celle, d’un tout autre signe, qui fera table rase des sordides trivialités qui forment aujourd’hui l’idéologie de l’établissement, celle du révolutionarisme institutionalisé qui, figé, asseoit sans résistance notable son pouvoir technocratique, parce que tous les repères sont brouillés, parce que les “cives” de nos Cités n’y voient plus clair... Rétrospectivement, après 37 ans, c’est la première leçon que le Prof. Venner m’a enseignée...

Ensuite, toujours rétrospectivement, la liberté dans la continuité a besoin de “katechons”, de forces “katechoniques”, qui peuvent se trouver dans l’âme d’un simple volontaire étudiant, fût-il le plus modeste mais qui, en passant de sa Burschenschaft à son Freikorps, donne son sang et sa vigueur physique pour arrêter l’horreur liberticide qui avance avec le masque de la liberté ou de la “dés-aliénation”, tandis que les “bourgeois” comptent leurs sous ou se livrent à la débauche dans le Berlin qu’a si bien décrit Christopher Isherwood: tous les discours sur la liberté, qui cherchent à vendre une “liberté” qui permet la spéculation ou qui fait miroiter le festivisme, une “liberté” qui serait installée définitivement dans tous les coins et recoins de la planète pour aplatir les âmes, sont bien entendu de retentissantes hypocrisies. La liberté, on ne la déclame pas. La liberté, ce n’est pas une affaire de déclamations. On la prend. On se la donne. On ne se la laisse pas voler. En silence. Maxillaires fermées. Mais on la garde au fond du coeur et on salue silencieusement tous ceux qui font pareil. Comme Cinccinatus, on retourne à sa charrue dès que le danger mortel est passé pour la Cité. Les “Corps francs”, qui fascinaient Venner, étaient une sorte de “katechon” collectif, dont toutes les civilisations en grand péril ont besoin.

Nous ne savions rien des aventures politiques de Venner

Nous ignorions tout bien entendu des aventures politiques de Dominique Venner quand nous lisions “Baltikum”: elles s’étaient déroulées en France, pays que nous ne connaissions pas à l’époque, où la télévision n’était pas encore câblée, même si ce pays est voisin, tout proche, et que nous parlions (partiellement) la même langue que lui. Je n’avais jamais été que dans une toute petite ville franc-comtoise, en “traçant” sur la route sans aucun arrêt, parce que mon père, homme toujours pressé, le voulait ainsi et qu’il n’y avait pas moyen de sortir une idée de sa tête (le seul arrêt de midi se résumait à un quart d’heure, dûment minuté, pour avaler deux tartines, un oeuf dur et une pomme le long d’un champ). De la France, hormis Maîche en Franche-Comté et un séjour très bref à Juan-les-Pins (avril 1970) dans un immeuble dont tous les locataires étaient belges, je n’avais vu que quelques coquelicots dans l’un ou l’autre champ le long des routes lorraines ou comtoises et n’avais entendu que le bourdonnement d’abeilles champêtres, à part, c’est vrai, une seule visite à l’Ossuaire de Douaumont et un arrêt de dix minutes devant la “Maison de la Pucelle” à Domrémy. En 1974, aucun de nous, à l’école secondaire, n’avait jamais mis les pieds à Paris.

De l’aventure de l’OAS, nous ne savions rien car elle ne s’était pas ancrée dans les mémoires de nos aînés à Bruxelles et personne n’évoquait jamais cette aventure, lors des veillées familiales ou après la poire et le fromage, ni n’émettait jamais un avis sur l’Algérie: les conversations politiques dont je me souviens portaient sur la marche flamande sur Bruxelles en 1963, sur l’assassinat de Kennedy la même année, sur le déclin de l’Angleterre (à cause des Beatles, disait un oncle), sur le Shah d’Iran (mon père était fasciné par l’Impératrice), sur Franco (et sur la “Valle de los Caidos” et sur l’Alcazar de Tolède qui avait tant marqué mon père, touriste en mai 1962) voire, mais plus rarement, sur le Congo (lors de l’affaire de Stanleyville, car une de mes cousines germaines avait épousé un parachutiste...). Les traces de la guerre d’Algérie, la tragédie des Pieds-Noirs, les aventures politiques du FLN et de l’OAS sont très présentes dans les débats politico-historiques français: je ne m’en apercevrai que très tard, ce qui explique sans doute, pour une bonne part, le porte-à-faux permanent dans lequel je me suis retrouvé face à des interlocuteurs français qui faisaient partie de la même mouvance que Dominique Venner. Mais ce porte-à-faux, finalement, concerne presque tous mes compatriotes, a fortiori les plus jeunes (maroxellois compris!), qui n’ont jamais entendu parler des événements d’Algérie: combien d’entre eux, à qui les professeurs de français font lire des livres d’Albert Camus, ne comprennent pas que cet auteur était Pied-Noir, a fortiori ce qu’était le fait “pied-noir”, ne perçoivent pas ce que cette identité (brisée) peut signifier dans le coeur de ceux qui l’ont perdue en perdant le sol dont elle avait jailli, ni quelles dimensions affectives elle peut recouvrir dans la sphère politique, même après un demi-siècle.

Attitude altière

Au cours de toutes les années où j’ai côtoyé les protagonistes français du “Groupement de Recherche et d’Etudes sur la Civilisation Européenne”, c’est-à-dire de 1979 (année de ma première participation à une journée de débats auprès du cercle “Etudes & Recherches”, présidé à l’époque par Guillaume Faye) à 1992 (date de mon départ définitif), je n’ai vu ni aperçu Dominique Venner, sauf, peut-être, en 1983, lors d’une “Fête de la Communauté” près des Andelys, à la limite de l’Ile-de-France et de la Normandie. Cette fête avait été organisée par le regretté Jean Varenne, le grand spécialiste français de l’Inde et du monde védique, qui avait invité une célèbre danseuse indienne pour clore, avec tout le panache voulu, cette journée particulièrement réussie, bien rythmée, avec un buffet gargantuesque et sans aucun couac. Ce jour-là, un homme engoncé dans une parka kakie (tant il pleuvait), correspondant au signalement de Dominique Venner, est venu se choisir deux ou trois numéros d’ “Orientations” dans le stand que j’animais, sans mot dire mais en braquant sur ma personne son regard bleu et perçant, avant de tourner les talons, après un bref salut de la tête. Cette attitude altière —besser gesagt diese karge Haltung— est le propre d’un vrai croyant, qui ne se perd pas en vains bavardages. De toutes les façons, je pense qu’on s’était compris, lui le Francilien qui avait des allures sévères et jansénistes (mais l’évêque Jansen était d’Ypres, comme ma grand-mère...), moi le Brabançon, plus baroque, plus proche de la Flandre espagnole de Michel de Ghelderode qui pense souvent qu’il faut lever sa chope de gueuze ou de faro pour saluer, ironiquement, irrespectueusement, les cons du camp adverse car leurs sottises, finalement, nous font bien rire: il faut de tout pour faire une bonne Europe. C’est le sentiment que j’ai eu, après avoir croisé pour la première fois le regard vif et silencieux de Venner, un sentiment dont je ne me suis jamais défait.

La carte d’identité de Venner s’est constituée dans ma tête progressivement: je découvrais ses ouvrages militaires, ses volumes sur les armes de poing ou de chasse, les armes blanches et les armes à feu, et surtout sa “Critique positive”, rédigée après les aventures politiques post-OAS, etc. Je découvrais aussi son livre “Le Blanc soleil des vaincus”, sur l’héroïsme des Confédérés lors de la Guerre de Sécession, sentiment que l’on partageait déjà en toute naïveté, enfants, quand on alignait nos soldats Airfix, les gris de la Confédération —nos préférés— et les bleus de l’Union sans oublier les bruns du train d’artillerie (Nordistes et Sudistes confondus), sur la table du salon, quand il pleuvait trop dehors, notamment avec mon camarade d’école primaire, Luc François, devenu fringant officier au regard plus bleu que celui de Venner, alliant prestance scandinave et jovialité toujours franche et baroque, bien de chez nous, puis pilote de Mirage très jeune, et tué à 21 ans, en sortant de sa base, sur une route verglacée de la Famenne, laissant une jeune veuve et une petite fille...

Cependant, Venner n’est devenu une présence constante dans mon existence quotidienne que depuis la fondation des revues “Enquête sur l’histoire” et “La nouvelle revue d’histoire” parce que le rythme parfait, absolument régulier, de leur parution amenait, tous les deux mois, sur mon bureau ou sur ma table de chevet, un éventail d’arguments, de notes bibliographiques précieuses, d’entretiens qui permettait des recherches plus approfondies, des synthèses indispensables, qui ouvrait toujours de nouvelles pistes. Ces revues me permettaient aussi de suivre les arguments de Bernard Lugan, d’Ayméric Chauprade, de François-Georges Dreyfus, de Bernard Lugan, de Philippe Conrad, de Jacques Heers, etc. Chaque revue commençait par un éditorial de Venner, exceptionnellement bien charpenté: son éditeur Pierre-Guillaume de Roux ferait grande oeuvre utile en publiant en deux volumes les éditoriaux d’“Enquête sur l’histoire” et de “La nouvelle revue d’histoire”, de façon à ce que nous puissions disposer de bréviaires utiles pour méditer la portée de cette écriture toute de clarté, pour faire entrer la quintessence du stoïcisme de Venner dans les cerveaux hardis, qui entretiendront la flamme ou qui créeront un futur enfin nettoyé, expurgé, de toute la trivialité actuelle.

Historien méditatif

Récemment, Dominique Venner se posait comme un “historien méditatif”. C’est une belle formule. Il était bien évidemment l’exemple —et l’exemple le plus patent que j’ai jamais vu— du “civis romanus” (du “civis europaeus”) stoïque qui se pose comme l’auxiliaire volontaire du “katechon”, surtout quand celui-ci est un “empereur absent”, dormant sous les terres d’un Kyffhäuser tenu secret. L’historien méditatif est un historien tacitiste (selon la tradition de Juste Lipse) qui dresse les annales de l’Empire, les consigne dans ses tablettes, espère faire partager un maximum de ses sentiments “civiques” aux meilleurs de ses contemporains, sans pouvoir se mettre au service d’un Prince digne de ce nom puisqu’à son grand dam il est condamné à vivre dans une période particulièrement triviale de l’histoire, une période sombre, sans aura aucun, où la patrie et l’Empire, le mos majorum et la civilisation, sombrent dans un Kali Yuga des plus sordides. Il y a un parallèle à tracer entre la démarche personnelle, stoïque et tacitiste de Venner, et les grands travaux de Pierre Chaunu, qui voyait, lui aussi, l’histoire comme héritage et comme prospective: histoire et sacré, histoire et foi, histoire et décadence, tels sont les mots qui formaient les titres de ses livres.

En effet, Pierre Chaunu, dans “De l’histoire à la prospective”, posait comme thèse centrale que “la méditation du futur, c’est la connaissance du présent”. Et du passé, bien évidemment, puisque le présent en est tributaire, puisque, dixit encore Chaunu, le présent devient passé dès qu’on l’a pensé. Chaunu plaidait, on le sait, pour une “histoire sérielle”, capable de récapituler toutes les données économiques, sociales et culturelles, de la manière la plus exhaustive qui soit, de manière à disposer d’un instrument d’analyse aussi complet que possible, donc non réduit et, partant, très différent de tous les réductionnismes à la mode. Chaunu, par cet instrument que devait devenir l’histoire sérielle, entendait réduire les “à-coups” contre lesquels butent généralement les politiques, si elles ne sont pas servies par une connaissance complète, ou aussi complète que possible, du passé, des acquis, des dynamiques à l’oeuvre dans la Cité, que celle-ci soient de dimensions réduites ou aient la taille d’un Empire classique. Chaunu est donc l’héritier des tacitistes de Juste Lipse, armé cette fois d’un arsenal de savoirs bien plus impressionnants que celui des pionniers du 16ème siècle. L’objectif des revues “Enquête sur l’histoire” et “La nouvelle revue d’histoire” a été de faire “oeuvre de tacitisme”. Dans l’éditorial du n°1 de “La nouvelle revue d’histoire”, Venner écrivait: “L’héritage spirituel ne devient conscient que par un effort de connaissance, fonction par excellence de l’histoire, avec l’enseignement du réel et le rappel de la mémoire collective”. Oeuvre nécessaire car comme l’écrit par ailleurs Chaunu, dans “De l’histoire à la prospective”: “La nouvelle histoire (...) n’a pas réussi à pénétrer la culture des milieux de la décision technocratique” (p. 39). Chaunu écrivait cette phrase, raisonnait de la sorte, en 1975, quand le néo-libéralisme de la “cosmocratie” (vocable forgé par Venner dans “Le siècle de 1914”) n’avait pas encore accentué les ravages, n’avait pas encore établi la loi de l’éradication totale de toutes les mémoires historiques. Trois ans plus tard, en 1978, Chaunu, dans “Histoire quantitative, histoire sérielle”, était déjà plus pessimiste: il n’espérait plus “historiciser” les technocrates. Son inquiétude s’exprimait ainsi: “Nous sommes arrivés au point où l’Occident peut tout, même se détruire. Une civilisation se détruit en se reniant. Elle se défait comme une conscience de soi, sous la menace, plus grave que la mort, de la schizophrénie” (p. 285). Nous y sommes... Dans “Histoire et décadence”, paru en 1981, Chaunu constate que les bases de la vie sont désormais atteintes, que la décadence occidentale, partie des Etats-Unis pour envelopper progressivement la planète entière par cercles concentriques, avec pour élément perturbateur premier, voire moteur, ce que Chaunu appelait le “collapsus” de la vie, la réduction catastrophique des naissances dans la sphère occidentale (Etats-Unis et Europe, URSS comprise). Pour lui, ce collapsus démographique (qui ne se mesurera pleinement, annonçait-il, que dans les années 1990-2000), est un phénomène de “décadence objective” (p. 328). Avec la détérioration de plus en plus accélérée des systèmes éducatifs, “l’acquis ne passe plus, le vieillissement [de la population] s’accompagne d’une viscosité qui empêche l’écoulement de l’acquis” (p. 329).

Du “civis” au zombi

Chaunu était un pessimiste chrétien qui enseignait à la Faculté de Théologie Réformée d’Aix-en-Provence, un protestant proche du catholicisme, un combattant contre l’avortement, qui inscrivait sa démarche dans sa foi (cf. “Histoire et foi – deux mille ans de plaidoyer pour la foi”, 1980). Venner alliait le paganisme immémorial, sans épouser les travers des folkloristes néo-païens, à un stoïcisme qui le fascinait comme le prouvent d’ailleurs de nombreuses pages d’“Histoire et traditions des Européens”. Chaunu et Venner partageaient toutefois la notion de déclin par schizophrénie, amnésie et collapsus démographique. Les années 1990 et la première décennie du 21ème siècle n’ont apporté aucun remède à la maladie, malgré l’espoir, finalement fort mince, de Chaunu: on a titubé de mal en pire, jusqu’aux folies du festivisme, dénoncées par Muray, pour aboutir à la mascarade du “mariage pour tous” qu’un peuple, auparavant indolent, refuse instinctivement aujourd’hui (mais cette révolte durera-t-elle?). On est arrivé au moment fatidique du Kali Yuga, quand tous les phénomènes de déclin s’accélèrent, se succèdent en une sarabande infernale, en un cortège monstreux comme sur les peintures de Hieronymus Bosch, dans les salles du Prado à Madrid: c’est sans nul doute un âge particulièrement horrible pour le “civis” traditionnel qui voit s’évanouir dans la Cité toutes les formes sublimes de “dignitas”, que la “viscosité” du festivisme décadent ne permet plus de transmettre. Le “civis” cède la place au “zombi” (Venner in “Le siècle de 1914”, p. 355).

On peut comprendre que cet enlisement hideux ait révulsé Venner: c’en était trop, pour un esprit combattant, au seuil de sa huitième décennie; il n’aurait plus eu, à ses propres yeux, la force surhumaine nécessaire (celle que nous allons tous devoir déployer) pour endiguer dans un combat quotidien, inlassable et exténuant, le flot de flétrissures morales qui va encore nous envahir, au risque de nous noyer définitivement. Il a voulu donner un exemple, le seul qu’il pouvait encore pleinement donner, et nous allons interpréter ce geste comme il se doit. Exactement comme Mishima, à coup sûr l’un de ses modèles, il ne pouvait voir disparaître un monde qui n’a eu d’heures de gloire que tant que la “dignitas” romaine demeurait, même atténuée et marginalisée, comme l’écrivain japonais ne pouvait se résoudre à voir sombrer le Japon traditionnel dans la “culture-distraction” made in Hollywood et ailleurs aux “States”. Une telle société ne convient ni à un “civis”, dressé par la haute morale du stoïcisme et de Sénèque, ni à un “coeur rebelle”, marqué par la lecture d’Ernst Jünger.

Venner, exégète de Jünger

Dans “Ernst Jünger – Un autre destin européen”, Venner nous a légué le livre le plus didactique, le plus clair et le plus sobre, sur l’écrivain allemand, incarnation de l’anarque et ancien combattant des “Stosstruppen”. Cet ouvrage de 2009 s’inscrit dans le cadre d’une véritable renaissance jüngerienne, avec, pour apothéose, le travail extrêmement fouillé de Jan Robert Weber (“Ästhetik der Entschleunigung – Ernst Jüngers Reisetagebücher 1934-1960”) et surtout l’ouvrage chaleureux de Heimo Schwilk (“Ernst Jünger – Ein Jahrhundertleben”), où l’auteur se penche justement sur les linéaments profonds du “nationalisme révolutionnaire” d’Ernst Jünger et de son “anti-bourgeoisisme”, un “anti-bourgeoisisme” qui critique précisément cette humanité qui sort de l’histoire pour s’adonner à des passe-temps stériles comme la spéculation, la distraction sans épaisseur éthique ou civique, le confort matériel, etc., bref ce que Venner appelait, dans “Pour une critique positive”, “la décomposition morbide d’un certain modernisme”, qui “engage l’humanité dans une impasse, dans la pire des régressions”. Les esprits et les forces “kathéchoniques” participent, disait Venner dans “Pour une critique positive”, d’un “humanisme viril”, assurément celui de Brantôme, garant d’un “ordre vivant” (et non pas mortifère comme celui dont Chaunu redoutait l’advenance). Jünger: “Cette engeance [bourgeoise, ndt] n’a pas appris à servir, n’a pas appris à surmonter le porc qu’elle a en son intériorité, à maîtriser son corps et son caractère par une auto-disciple [Zucht] rigoureuse et virile. C’est ainsi qu’advient ce type-mollusque: mou, verbeux, avachi, non fiable, qui fait spontanément horreur au soldat du front” (EJ: in “Der Jungdeutsche”, 27 août 1926). Je ne sais si Venner avait lu cette phrase, issue d’une revue nationale-révolutionnaire du temps de la République de Weimar, que peu de germanistes méticuleux ont retrouvée (pas même Schwilk qui cite une source secondaire); en tout cas, cette “Zucht” permanente, que Jünger appelait de ses voeux, Venner l’a toujours appliquée à lui-même: en cela, il demeurera toujours un modèle impassable.

J’ai travaillé récemment sur Moeller van den Bruck et j’aurais voulu transmettre le texte final (loin d’être achevé) à Venner; je travaille aussi, à la demande d’un jeune Français —certainement un lecteur de Venner— sur maints aspects de l’oeuvre de Jünger (et ce jeune doit me maudire car je ne parviens pas à achever l’entretien en six questions clefs qu’il m’a fait parvenir il y à a peu près vingt mois... mais pourquoi irai-je répéter ce que Venner a dit, mieux que ne pourrai jamais le dire... il faut donc que j’aborde des aspects moins connus, que je fasse connaître les recherches allemandes récentes sur l’auteur du “Travailleur”). Le “coeur rebelle”, soit l’attitude propre à l’humanisme viril qui rejette le type-mollusque et les inauthentiques passe-temps bourgeois, est aussi le titre du livre-manifeste que Dominique Venner a fait paraître aux “Belles-Lettres” en 1994. La rébellion de Venner est naturellement tributaire de celle de Jünger, du moins quand, comme Jünger, Venner a fait un pas en arrière au début des années 70, a pris, lui aussi, la posture de l’anarque: fin des années 20, voyant que l’agitation nationale-révolutionnaire sous la République de Weimar, ne donne pas les résultats immédiats escomptés, Jünger amorce, en son âme, le processus de décélération que Jan Robert Weber vient de nous décortiquer avec toute la minutie voulue. Ce processus de décélération fait de l’ancien combattant des “Stosstruppen” un voyageur dans des pays aux paysages encore intacts, aux modes de vie non encore “modernisés”. Voir l’humanité intacte, voir des humanités non affligés par les tares du “bourgeoisisme”, telle était la joie, forcément éphémère, que le Lieutenant Jünger entendait se donner, après être sorti des univers excitants de la marginalité politique extrémiste. Il poursuivra cette quête de “non modernité” jusqu’à ses voyages des années 60 en Angola et en Islande. Venner, lui, après les échecs du MNP (Mouvement Nationaliste du Progrès) et du REL (Rassemblement Européen pour la Liberté), qui auraient dû incarner rapidement les principes consignés dans “Pour une critique positive” et procurer à la France les “mille cadres révolutionnaires” pour contrôler les “rouages de l’Etat” (but de toute métapolitique réaliste), s’adonne à la passion des armes et de la chasse, pour devenir non pas tant l’anarque jüngerien, replié à Wilflingen et apparemment détaché de toutes les vanités humaines, mais l’historien méditatif qui publie d’abord des livres ensuite des revues distribuées partout, capables de provoquer, chez “mille futurs cadres révolutionnaires” (?), le déclic nécessaire pour qu’ils rejettent à jamais, sans la moindre tentation, les chimères du système “cosmocratique”, et qu’ils oeuvrent à sortir l’Europe de sa “dormition”.

Jünger, Mohler et le “Weltstaat”

Heimo Schwilk rappelle toutefois que Jünger, à partir de 1960, année où meurt sa femme Gretha, se détache d’idéaux politiques comme ceux de “grands empires nationaux” ou d’unité européenne: il estime qu’ils ne peuvent plus servir d’utopie concrète, réalisable au terme d’une lutte agonale, avec des hommes encore imbriqués dans l’histoire. C’est l’année de la rédaction de l’ “Etat universel” (“Der Weltstaat”), prélude à ce que Venner appelera la “cosmocratie”. Jünger est pessimiste mais serein, et même prophète. Je cite Schwilk: “Dans l’Etat universel, les victimes des guerres et des guerres civiles, les nivellements par la technique et la science, trouvent, en toute égalité, leur justification finale. Sur le chemin qui y mène, le citoyen-bourgeois moderne est tout entier livré aux forces matérielles et à l’accélération permanente des processus globaux. Avec la disparition des catégories historiques comme la guerre et la paix, la tradition et le limes, la sphère politique entre dans un stade expérimental, où les lois de l’histoire ne peuvent absolument plus revendiquer une quelconque validité – dans ce monde-système, même l’espèce humaine est remise en question. A la place de la libre volonté (du libre arbitre), craint Jünger, nous aurons, en bout de course, l’instinct brut qui consiste à fabriquer des ordres parfaits, comme on en connaît dans le monde animal” (Schwilk, op. cit., p. 486). Cette position jüngerienne de 1960 suscite l’étonnement à gauche, une certaine irritation à droite: le vieux compagnon de route, Armin Mohler, estime que son maître-à-penser a sombré dans l’“inhéroïque”, qu’il abandonne les positions sublimes qu’il a ciselées dans le “Travailleur”, qu’il a composé, à la façon d’un coiffeur, “une permamente pour son oeuvre ad usum democratorum”, qu’il est sorti du “flot du temps” pour s’accomoder de la “démocratie des occupants”. Pour Jünger, il faut regarder le spectacle avec mépris, attendre sereinement la mort, ne pas se faire d’illusions sur une humanité qui marche, heureuse, vers le destin de fourmi qu’on lui concocte.

Fidèle aux valeurs de droiture de son enfance

Venner, qui n’a pas l’extraversion exubérante de Mohler, n’a jamais cessé d’espérer un “réveil de l’Europe”: son geste du 21 mai 2013, d’ailleurs, le prouve. Venner n’a cessé de croire à une élite qui vaincra un jour, fidèle à son passé, capable de rétablir les valeurs européennes nées lors de la “période axiale “ de son histoire. Dans le “post scriptum” du “Siècle de 1914”, qu’il nous faudra méditer, Venner explique qu’il est sorti des “actions partisanes” de sa jeunesse, comme Jünger, pour demeurer “fidèle aux valeurs de droiture de son enfance”, pour plaider uniquement “pour le courage et la lucidité”, tout en se sentant “profondément européen au sens atavique et spirituel du mot”. Venner ne croyait plus aux actions politiques, dans les formes habituelles que proposent les polities occidentales ou, même, les marginalités hyper-activistes de ces sociétés. Il croyait cependant aux témoignages de héros, de militants, de combattants, qui, révélés, pouvaient éveiller, mobiliser les âmes pour sortir des “expérimentations” qui conduisent à l’avénement catamorphique des “zombis de la cosmocratie” ou des “unités de fourmilière”, envisagées par Jünger en 1960, quand Venner était engagé à fond dans le combat pour l’Algérie française.

Mais pour éviter ce destin peu enviable de “fourmis”, homologuées, homogénéisées dans leur comportement, il faut une “longue mémoire”, celle que Venner nous esquisse en toute clarté dans “Histoire et tradition des Européens”. Ce livre a, à mes yeux, une valeur testamentaire, un peu comme celui, tout aussi important mais différent, de Pino Rauti (à qui Venner rendait hommage dans la dernière livraison de 2012 de “La nouvelle revue d’histoire”), intitulé “Le Idee che mossero il mondo” (= “Les idées qui meuvent le monde”). Rauti nous décrivait les grande idées qui avait mu le monde, avaient mobilisé et enthousiasmé les peuples, les avaient extraits de leurs torpeurs, de leurs dormitions; Venner nous expose les linéaments les plus profonds d’une éthique européenne altière, romaine, pessimiste, stoïque et politique. Il nous dit là quelles sont les traditions à méditer, à intérioriser et à perpétuer. C’est donc un livre à lire et à relire, à approfondir grâce aux références qu’il fournit, aux pistes qu’il suggère: c’est dans les legs que Venner expose qu’il faudra recréer des humanités dans nos écoles, aujourd’hui privées de valeurs fondatrices, mêmes celles, de plus en plus rares, qui enseignent encore le latin. Sans doute à son insu, Venner est aux humanités scolaires futures, qui devront être impérativement transposées dans les curricula des établissements d’enseignement faute de quoi nous basculerons dans l’insignifiance totale, ce que fut jadis Jérôme Carcopino pour les latinistes.

C’est lors d’une présentation de cet ouvrage, peu après sa sortie de presse, que j’ai vu Venner pour la seconde et la dernière fois, en avril 2002. C’était à “La Muette”, dans le 16ème arrondissement de Paris, à l’initiative d’un autre personnage irremplaçable dont nous sommes orphelins: Jean Parvulesco, mort en novembre 2010. “Histoire et tradition des Européens – 30.000 ans d’identité” est un livre qui nous rappelle fort opportunément que nos sources “ont été brouillées”, que nous devons forcément nous efforcer d’aller au-delà de ce brouillage, que le retour à ces sources, à cette tradition, ne peut s’opérer par le biais d’un “traditionisme”, soit par une répétition stérile et a-historique de schémas figés, faisant miroiter un âge d’or définitivement révolu et condamnant l’histoire réelle des peuples comme une succession d’événements chaotiques dépourvus de sens. Pour Venner, les racines immémoriales de l’Europe se situent dans la proto-histoire, dans “l’histoire avant l’histoire”, dans une vaste époque aujourd’hui étudiée dans tous les pays du “monde boréal” mais dont les implications sont boudées en France, où quelques “vigilants”, appartenant au club des “discoureurs sur les droits de l’homme” ou des “Pangloss de la rhétorique nombrilique” (dixit Cornelius Castoriadis), barrent la route aux savoirs historiques nouveaux, sous prétexte qu’ils ressusciteraient une certaine horreur. Les racines de l’Europe sont grecques-homériques, romaines, arthuriennes. Elles englobent l’amour courtois, où la polarité du masculin et du féminin sont bien mises en exergue, où Mars et Vénus s’enlacent. Nous verrons comment la revalorisation du féminin dans notre imaginaire et dans nos traditions est un élément cardinal de la vision d’Europe de Venner.

“Le siècle de 1914”

“Le siècle de 1914” commence par déplorer la disparition d’un “monde d’avant”, où les linéaments exposés dans “Histoire et tradition des Européens” étaient encore vivants, notamment dans l’espace de la monarchie austro-hongroise. S’ensuit une critique serrée, mais non incantatoire comme celle des “vigilants”, du bolchevisme, du fascisme italien et du national-socialisme hitlérien: une critique bien plus incisive que les proclamations, déclamations, incantations, vitupérations des anti-fascistes auto-proclamées qui hurlent leurs schémas et leurs bricolages à qui mieux mieux et sans interruption depuis septante ans, depuis que le loup a été tué. Cette critique lucide, sobre, équilibrée et dépourvue d’hystérie est récurrente —il faut le rappeler— depuis “Pour une critique positive”; elle est suivie d’une apologie retenue mais irréfutable de la figure de l’idéaliste espagnol José Antonio Primo de Rivera, dont les idées généreuses et pures se seraient, dit Venner, fracassées contre “le granit du pragmatisme”. La mort tragique et précoce de ce jeune avocat l’a préservé de “toute souillure”: il reste un modèle pour ceux qui veulent et qui voudront nettoyer la Cité de ses corruptions.

Un différentialisme dérivé de Claude Lévi-Strauss

Le portrait de “l’Europe en dormition”, proposée par Venner dans le dixième et dernier chapitre du “Siècle de 1914” est un appel à l’action: il énumère, avec la clarté des moralistes français du “Grand Siècle”, tant admirés par Nietzsche, les travers de l’Europe sous la tutelle des Etats-Unis, du libéralisme déchaîné (surtout depuis la disparition du Rideau de Fer), des oligarchies liées à la “Super-classe”. Venner se réfère à Heidegger, pour la critique du technocratisme propre aux matérialismes communiste et libéral, et justifie son “différentialisme”, son “ethno-différentialisme”, en se référant à la seule source valable pour étayer une telle option politico-philosophique: l’oeuvre de Claude Lévi-Strauss. Nous mesurons, en lisant ces lignes de Venner, toute la perfidie et la mauvaise foi des critiques ineptes, prononcées par les “Vigilants” à l’encontre de cet aspect particulier du discours des “nouvelles droites”, qui n’a jamais puisé dans le corpus hitlérien —que Venner soumet, pour son racisme et son antisémitisme, à une critique dépourvue de toute ambigüité— mais chez ce philosophe et ethnologue d’origine israélite, qui mettait très bien en exergue les limites de la pensée progressiste. Venner rappelait aussi la trajectoire très personnelle de Victor Segalen (1878-1919), explorateur des “exotismes” qui avait écrit: “Ne nous flattons pas d’assimiler les moeurs, les races, les nations, les autres; mais au contraire réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais” (cité par Venner, p. 389). Apparemmant, la triste “intellectuelle” du misérable club des “Vigilants”, qui a agité, sur internet, dans un essai aux allures soi-disant “savantes” mais à la “sagacité” plus que bancale, le spectre d’un Venner “rénovateur du racisme” dans les jours qui ont immédiatement suivi son suicide n’a jamais lu ce deuxième ouvrage testamentaire de Venner, “Le siècle de 1914”. Venner, et nous tous, avons des adversaires qui ne nous lisent pas, qui affirment péremptoirement leurs lubies, avec la complicité d’un pouvoir aux abois et de ses nouvelles militantes stipendiées, les “femens”.

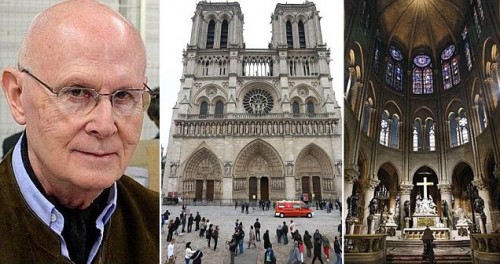

La quintessence d’“Histoire et tradition des Européens” et du “Siècle de 1914” paraissait et transparaissait dans les éditoriaux des revues historiques de Venner, que traduisait, avec diligence, dévouement et respect, l’ami américain Greg Johnson, permettant au monde entier de lire le futur suicidé de Notre-Dame dans la “koiné” globale, dont il maîtrise avec une belle élégance toutes les nuances, très éloignées du sabir “basic” qui sert de lingua franca à tous les technocrates de la planète. Venner a trouvé le traducteur qu’il mérite et l’éditeur qui, j’espère, compilera bientôt les meilleures traductions de ses éditoriaux en un volume.

21 mai 2013

Reste à tenter d’expliquer le geste de Dominique Venner en cet après-midi du 21 mai 2013. A mon retour du boulot, où une “Vigilante” particulièrement bête venait de monter une cabale contre moi, et après un bref détour à la librairie italienne du Quartier Schuman (où je devais me trouver quand Venner a appuyé sur la détente de son pistolet de Herstal, lieu d’origine des Pippinides), j’apprends en ouvrant mon ordinateur le suicide de Dominique Venner devant le maître-autel de Notre-Dame de Paris. Je ne vais pas cacher, ici, que j’étais d’abord très perplexe. Mais non étonné. Je connaissais les lignes de Venner sur les stoïques, qui quittent la vie sans regret quand ils ne peuvent plus oeuvrer dans la “dignitas” qu’ils se sont imposée, quand ils ne peuvent plus servir l’Empire comme ils le voudraient. Je savais aussi Venner guetté par la maladie: un de ses éditoriaux récents l’évoquait. Certaines photos trahissaient la présence sournoise d’une pathologie tenace. Ma perplexité était suscitée par le lieu: pourquoi Notre-Dame, pourquoi le choeur de la Cathédrale de Paris? Pourquoi pas Chartres, Château-Gaillard, Montségur? Dans sa dernière lettre, Venner écrivait: “C’est un endroit que j’admire et que je respecte”. Ces mots voilaient évidemment un sens précis. Notre-Dame est construite sur le site d’un temple romain de Lutèce, temple probablement bâti sur un sanctuaire gaulois antérieur. C’est donc là, dans la sacralité celtique la plus ancienne du lieu où Venner a vu le jour en 1935, que devait résider l’énigme. J’ai réfléchi et me suis rappelé d’un ouvrage de la série des “Voyages d’Alix” de Jacques Martin et de son collaborateur Vincent Henin, consacré à la Lutèce romaine. Aux pages 52 et 53 de cet ouvrage destiné principalement aux amoureux de la culture classique et aux latinistes —Martin a pris le relais, en quelque sorte, de Jérôme Carcopino en pubiant cette admirable série chez Casterman— nous trouvons quatre illustrations du “Pilier des Nautes”, une pour chacun de ses côtés. Martin et Henin rappellent que ce “Pilier des Nautes” a été découvert en 1711, exactement sous le choeur de Notre-Dame. Probablement surmonté d’une statue de Jupiter impérial, cette colonne montrait sur sa face antérieure le dieu celtique Cernunnos, Iovis (= Jupiter) et un couple divin, Mars et Minerve (ou la déesse celtique Boudana). Sur les autres faces, on trouve des représentations de Smertios, Esus, Tarvos Trigaranus (le taureau flanqué de trois grues), Castor, Pollux et Vulcain, de même qu’un autre couple divin, Mercure et Rosmerta, puis, à la base, des divinités féminines: Junon, Fortuna, Vénus et une figure mythologique non identifiée. C’est évidemment la présence, au-dessus de Iovis, de Cernunnos qui m’interpelle.

Cernunnos, dieu à ramure de cervidé

Dans leur magnifique lexique de mythologie celtique, Sylvia et Paul F. Botheroyd mettent fort bien en évidence l’importance de Cernunnos, le dieu à la ramure de cervidé. On sait que Venner vouait un culte discret au Cerf et ornait la page d’accueil de son blog d’une belle image-silhouette de grand cerf. On sait aussi le grand intérêt que portait Venner à la vénerie. Cernunnos est un dieu campé comme celtique mais, disent Sylvia et Paul F. Botheroyd, on en trouve des représentations de l’Irlande à la Roumanie, toujours affublé d’une ramure et d’une torque et accompagné de serpents. Il est donc un dieu ancien de la très vieille Europe proto-historique. On l’appelle aussi le “dieu cornu” mais si “ker” est un terme indo-européen pour désigner les cornes animales, il désigne aussi les forces vitales, celles de la croissance. Il agit d’un lieu souterrain, d’un autre monde enfoui dans la Terre-Mère: il y accueille les morts et, chaque fois qu’un défunt se présente, Cernunnos libère de l’énergie vitale avec l’aide de la Déesse-Mère et lui donne une nouvelle forme. Il est aussi le dieu qui fait monter la sève dans les plantes, qui incite la volonté de reproduction des êtres. Il est donc un dieu de la Vie au sens le plus large. Une gravure rupestre du Val Camonica en Italie alpine représente le “Cornu” avec un sexe en forme de long serpent qui unit ce dieu dispensateur de Vie à la Déesse-Mère: il unit donc principe masculin et principe féminin, comme le bas du “Pilier des Nautes” représente, lui aussi, des couples divins. Le Cernunnos de Val Camonica, et tous les dieux cornus de la très vieille Europe, symbolise l’éternelle victoire de la Vie sur la mort. Il est, écrit Yann Brekilien dans “La mythologie celtique” (Jean Picollec, 1981), “l’époux de la Déesse-Mère, le principe masculin fécondant, le Verbe créateur” (p. 97). Mais, toujours pour Brekilien, “la matière trahit la force spirituelle qui l’a fécondée et se soumet à la destruction, jusqu’à ce que recommence le cycle” (ibid.). En tant que force spirituelle, Cernunnos est un “dieu de nature ignée” (cf. Myriam Philibert, “De Karnunos au roi Arthur”, Ed. du Rocher, 2007). Alliance donc du feu sacré, de l’esprit, du monde souterrain où se recrée la Vie, épousailles permanentes avec la Terre Mère: telle est la sacralité profonde du sol sous le choeur de Notre-Dame de Paris, où se dressait, dès le règne de l’Empereur Tibère, le “Pilier des Nautes”. Pour Venner, c’était là, et là seul pour un natif de Paris, qu’il fallait aller offrir sa vie, son enveloppe charnelle, pour que le principe vital de Cernunnos la transforme en nouvelle énergie, plus puissante encore.

Montée de l’insignifiance

Au moment où la France du Président Hollande enfreint les règles traditionnelles du mariage, édictées par l’Empereur Auguste sur base des vieilles traditions romaines, les bases du “Pilier des Nautes”, avec ses couples divins hétérosexuels, étaient ébranlées. La Cité frappée à la base même de ses facultés reproductrices, engendrant potentillement un “collapsus démographique” (Chaunu) plus accéléré et plus nocif que jamais... Sur fond d’une trivialité sociale en apparence sans remède: ce n’est pas seulement une idée ancrée dans la “droite” où l’on fourre un peu vite Dominique Venner, quand on l’évoque dans les salons des terribles simplificateurs. Constatons le même refus et le même dégoût chez des auteurs contemporains de la publication de “Coeur rebelle” (1994). Cornelius Castoriadis a fustigé la “montée de l’insignifiance”: “il ne peut pas y avoir d’‘autonomie’ individuelle s’il n’y a pas d’autonomie collective, ni de ‘création de sens’ pour sa vie par chaque individu qui ne s’inscrive dans le cadre d’une création collective de significations. Et c’est l’infinie platitude de ces significations dans l’Occident contemporain qui conditionne son incapacité d’exercer une influence” (“La montée de l’insignifiance”, Seuil-Points, n°565, 1996). Langage qui revendique le retour des identités collectives, tout simplement sans citer le terme “identité”. Gilles Châtelet est encore plus virulent dans les critiques qu’il consigne dans “Vivre et penser comme des porcs” (Folio-Actuel, n°73, 1998). Jacques Ellul fustige la transformation du politique en illusion, où “le peuple ne contrôle plus rien que des hommes politiques sans pouvoir réel” (”L’illusion politique”, La Table Ronde, 2004, 3ème éd.).

Au-delà des étiquettes de droite ou de gauche, Venner —comme d’autres, innombrables, mais non élèves respectueux de Sénèque et des stoïques— constate l’enlisement général de nos sociétés, affligées de cette viscosité qui empêche toute transmission (Chaunu). Il n’est plus possible de vivre selon les règles et les rites de la “dignitas” romaine. Mais Venner, déçu jusqu’aux tréfonds de son âme, n’est pas un fataliste: il offre à Cernunnos sa vie pour qu’il insuffle une charge vitale plus forte encore que la sienne dans ce magma poisseux, en espérant qu’un cycle nouveau s’enclenche. Ce cycle, ce sont ses lecteurs, ses élèves qui devront l’animer avec la même constance et la même fidélité que lui.

La disparition de Venner est une disparition de plus pour nous. La génération fondatrice disparaît: celle du “grand refus” dans l’Europe qui a chaviré dans l’indolence et le consumérisme. Son heure est venue. Venner, homme libre, n’a fait que devancer la Grande Faucheuse, qui a emporté Mohler, Tommissen, Dun, Rauti, Mabire, Schrenck-Notzing, Kaltenbrunner, Parvulesco, Thiriart, Locchi, Romualdi, Fernandez de la Mora, Willms, Eemans, Bowden (à 49 ans seulement!), Valla, Debay, Varenne, Freund, et bien d’autres... La première tâche est de faire lire les livres dont j’ai tenté, vaille que vaille, d’esquisser l’essentiel dans cet hommage à Venner. Ensuite, il me paraît impératif de sauver à tout prix “La Nouvelle revue d’histoire”. En mars 2006, nous avions perdu un guide précieux, un excellent professeur de lettres, en la personne de Jean Mabire: nul, à mon immense regret, n’a pu reprendre le travail hebdomadaire du lansquenet normand, celui de fabriquer une fiche synthétique sur un écrivain oublié et important. Qui reprendra “La Nouvelle revue d’histoire”? Philippe Conrad, le plus apte à en perpétuer l’esprit? Quel que soit l’officier qui prendra le poste de Venner, à la proue du meilleur navire de la mouvance, je lui souhaite le meilleur vent, longue course.

J’écoutais, à côté d’Yvan Blot, la fille de Jean van der Taelen prononcer quelques paroles lors des obsèques de son père à l’Abbaye de la Cambre à Ixelles: elle nous demandait de lui parler comme s’il était dans la pièce d’à côté, séparé seulement par une maigre cloison, de lui poser les questions qu’on lui aurait posées de son vivant. Pour Venner, je dirai ceci, dans le même esprit, et je souhaite que tous les amis fassent de même; quand j’écrirai une phrase sur un thème cher à Venner, sur une position que je prendrai, sur une innovation sur l’échiquier international, je lui poserai la question: “Qu’en pensez-vous?”. De même qu’en penseraient Locchi, Mohler, Schrenck-Notzing, Mabire, etc.? Meilleure façon d’assurer l’immortalité de nos défunts.

Robert Steuckers.

19:07 Publié dans Actualité, Hommages, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : dominique venner, nouvelle droite, mort volontaire, paris, actualité, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

John Morgan: Theory of multipolar world

Theory of multipolar world

An interview with John Morgan

Natella Speranskaya: The collapse of the Soviet Union meant the cancellation of the Yalta system of international relations and the triumph of the single hegemon - the United States, and as a consequence, transformation of the bipolar world order to the unipolar model. Nevertheless, some analysts are still talking about a possible return to the bipolar model. How do you feel about this hypothesis? Is there a likelihood of emergence of a power capable of challenging the global hegemon?

John Morgan: I’m not certain about a return to the bipolar model anytime soon. While we have seen the rise of new powers capable of challenging American hegemony in recent years – China, India, Iran, and of course the return of Russia to the world stage – none of them are capable of matching the pervasive influence of the American economy and its culture, nor of projecting military power around the world as NATO has been doing. At the same time, we can plainly see now that America and its allies in Western Europe have already passed their economic limits, now racking up unprecedented debt, and their power is beginning to wane. This process is irreversible, since the post-1945 American lifestyle is unsustainable on every level. America may be able to coast for a few more years, or at most decades, but the “American century” that began at the end of the Second World War will probably be over by mid-century at the latest. Rather than the return of a bipolar world, I think we will see the emergence of the multipolar one, as Prof. Dugin has suggested, in which several nations wield significant power but none reigns supreme above all. In order to protect their interests, stronger nations will need to forge alliances with weaker ones, and sometimes even with other strong nations. But I think the era of the superpower is rapidly coming to an end.

NS: Zbigniew Brzezinski openly admits that the U.S. is gradually losing its influence. Here it is possible to apply the concept of "imperial overstretch", introduced by renowned historian Paul Kennedy. Perhaps, America has faced that, what was previously experienced by the Soviet Union. How do you assess the current state of the U.S.?

JM: As an American, I have witnessed this firsthand. I don’t think the American era is over just yet; it still possesses awesome military might, and will most likely retain this advantage for a little while longer. But the persuasive powers of a country whose defense spending comprises nearly half of all global military expenditures each year are obviously on the wane. My understanding of the collapse of the Soviet Union is that it occurred more because of domestic economic problems rather than as a direct result of its military failure in Afghanistan in the 1980s, even if that exacerbated the problem. Similarly, while the many wars the U.S. has engaged in over the past decade have unquestionably weakened it, it is the ongoing financial crisis, brought about by America’s reliance on debtor spending, that is the most important factor in the decline of American power. And actually, America’s military adventures have brought little in terms of benefits. The Iraq War has really only served to strengthen Iran and Syria’s position. Afghanistan remains a sinkhole in which America stands little to gain, apart from ongoing humiliation as the failure of its policies there is as plain as day. Nations like Iran and North Korea have been emboldened, since they know that America isn’t interested in challenging them militarily, at least for the time being. This has no doubt been a large factor in the increasing use of drones by the U.S., as well as its return to waging proxy wars against enemy regimes through concocted “rebel” movements, as it did during the Cold War against the Soviets, and as we have seen in Libya and now in Syria. Regardless, the primary factor in American decline is definitely its economic predicament. But if it returns to its earlier policies of attempting to spread democracy and the free market through war, this will only hasten its end. Obama seems to be aware of this and has sought to keep America from engaging directly in wars at all costs, but we don’t know who his successor will be.

NS: The loss of global influence of the U.S. means no more, no less, as the end of the unipolar world. But here the question arises as - to which model will happen the transition in the nearest future? On the one hand, we have all the prerequisites for the emergence of the multipolar world, on the other – we face the risk of encountering non-polarity, which would mean a real chaos.

JM: This is an interesting question, but I think it is difficult to answer definitively at the present time. The United States as a whole has still not acknowledged the fact of its own inevitable decline, and for the time being I expect it to continue to attempt to maintain the unipolar world for as long as it possibly can. Once the fact of the death of the hegemonic system can no longer be denied, I can see several possible directions. The U.S. may adopt some sort of primitive, imperialistic nationalism and attempt to restore its position through military means. Or, it may become too overwhelmed with its own domestic problems, as they increase, and perhaps disengage from the world stage, opening up possibilities for new geopolitical orders that have been restricted by American power for nearly a century. But since we do not yet know how severe the coming economic and political collapse will be, or what its impact will be globally, we cannot know whether it will lead to multipolarity or non-polarity. We can only attempt to set the stage for the former and hope that circumstances permit it.

NS: The project of "counter-hegemony," developed by Cox, aims to expose the existing order in international relations and raise the rebellion against it. For this, Cox calls for the creation of counter-hegemonic bloc, which will include those political actors who reject the existing hegemony. The basis of the unipolar model imposed by the United States, is a liberal ideology. From this we can conclude that the basis of the multipolar model just the same has to be based on some ideology. Which ideology, in your opinion, can take replace the counter-hegemonic one, capable of uniting a number of political actors who do not agree with the hegemony of the West?

JM: I agree with Prof. Dugin that the three ideologies which dominated the twentieth century have already exhausted themselves as paradigms for the nomos of the Earth. What I imagine and hope to see will be the emergence of blocs which may be similar to the Holy Roman Empire and other ancient empires, in which there will be loose confederations of nations and communities where there is indeed an overarching central political authority (perhaps a monarchy, as Evola prescribed) that will defend the sovereignty of its subjects, but in which most of the political power will rest with local, communal authorities. They may not have a specific ideology in themselves. However, there may be variations in how this is realized within the various communities which comprise them. Some peoples may choose to return to some variant of socialism or nationalism, or perhaps even some sort of pre-modern form of social organization. And these communities should be free to choose the particular form of their social organization, in accordance with their unique traditions. Liberalism, however, which depends for its survival on the consumption of all attainable resources, will completely die, I believe, since before long everyone will understand that it only leads to short-term gains followed by total destruction on every level.

NS: If we project the multipolar model on the economic world map, then we’ll get the coexistence of multiple poles, and at the same time, will create a complete matrix for the emergence of a new economy - outside of Western capitalist discourse. In your opinion, is the concept of “autarky of big spaces”, suggested by List, applicable for this?

JM: I have not studied Friedrich List in any detail, so I’m not familiar with this concept, although of course I am in favor of the development of a new economic order to supplant the current, capitalist model. I do know that List opposed the justification of individual greed favored by the English liberal economists, in contrast to an economic model that considers the needs of the community/nation as a whole, as well as the impact one’s actions have on future generations. Given that the destructiveness of the current economic order is the result of its shameful neglect of these two factors, List’s conception is much better.

NS: We are now on the verge of paradigmatic transition from the unipolar world order model to the multi-polar one, where the actors are no more nation-states, but entire civilizations. Recently in Russia was published a book "Theory of multipolar world," written by the Doctor of Political and Social Sciences, Professor Alexander Dugin. This book lays the theoretical foundation, basis, from which a new historical stage can start, and describes a number of changes both in the foreign policy of nation-states and in today's global economy, which involve a transition to the multipolar model. Of course, this also means the emergence of a new diplomatic language. Do you believe that multipolarity is the natural state of the world and that transition to the multipolar model is inevitable?

JM: Yes, and my company, Arktos, will soon be making an English edition of this vital text available. I absolutely agree that multipolarity is both necessary and desirable. If we survey human history, this was always how the world was ordered in ages which we, as traditionalists, consider to have been far superior to the way the world is today. It is only from the unique, and degenerative, conditions of modernity that unipolarity has emerged in recent centuries, first in the efforts of the European colonial powers to dominate the planet, and culminating, of course, in American hegemony, which is the direct heir to the European colonial project. As we can see with our own eyes, hegemony hasn’t been good for anyone, neither for those peoples who have enjoyed its ephemeral material benefits nor for those who have been dominated by it. The unipolar idea is what brought the “Third World” into existence and perpetuates it (since, today, it has even conquered these peoples culturally and psychologically). Simultaneously, it has deprived those nations which pursued it, both in America and Europe, of security, stability, sustainability, and most importantly, of any form of genuine culture or identity, replacing it with plastic consumer culture and identities. Ultimately, unipolarity has victimized everything in human civilization that is good while offering nothing apart from the purely material benefits temporarily reaped by those in charge of it in return, and even that will soon cease. We can only hope that multipolarity will re-emerge, since it is obvious to anyone who looks at the world with an open mind that unipolarity is rapidly coming to an end.

00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Géopolitique, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john morgan, politique internationale, nouvelle droite, multipolarité, monde multipolaire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parsifal & the Possibility of Transcendence

Wagner Bicentennial Symposium

Parsifal & the Possibility of Transcendence

By Christopher Pankhurst

Ex: http://www.counter-currents.com/

In 1878 Nietzsche sent a copy of his book Human, All Too Human to Richard Wagner. At the same time Wagner sent Nietzsche a copy of the verse for his opera Parsifal. Nietzsche was later to write that when received this text, “I felt as if I heard an ominous sound – as if two swords had crossed.”[1] Nietzsche had immediately realized that the two men had drifted irreparably apart. In Human, All Too Human, Nietzsche had made a decisive move against the Western metaphysical tradition and he saw the text of Parsifal as being deeply embedded within that tradition.

By the time of Tristan und Isolde and Parsifal Wagner had become immersed in the philosophy of Schopenhauer and he was able to infuse those works with a thoroughly Schopenhauerian atmosphere. In particular, Parsifal was the culmination of Wagner’s life’s work, and with its theme of redemption through compassion it fully articulated his mature Schopenhauerian beliefs. Largely because of Wagner’s lucid expression of this theme, the opera was to become a persistent bête noir of Nietzsche. Although he had previously enjoyed a deep and rewarding friendship with Wagner, Nietzsche came to view Parsifal as the epitome of everything that was wrong with culture, and he continued to gnaw away irritably at it, like a dog with an old bone, for the rest of his sane life.

At the heart of Nietzsche’s criticism of Parsifal is his rejection of the possibility of redemption from this world, and of transcendence to a higher realm. With Schopenhauer, the idea of transcendence had reached its most highly developed articulation within the Western philosophical tradition; after Nietzsche’s attack on Parsifal it became impossible to uncritically accept the possibility of transcendence at all.

With the influence of Schopenhauer, the lucid artistry of Wagner, and the devastating critique by Nietzsche, Parsifal can be seen as a nexus for some of the most important tributaries of 19th century philosophical thought.

Schopenhauer’s philosophy begins with the observation that everything that exists can only be known to us through our senses, through perception. Therefore we have no direct access to an objective, independently existing world. For us the world exists only as representation. This applies not only to objects but also to all of the natural laws that connect objects with each other, such as magnetism and gravitation. Space and time are also not independently existing qualities but are dependent on the perceptual faculties of an observing subject, and so are expressions of the world as representation. The ways in which things interact in space and time are determinable by laws, but these laws themselves all belong to that same plane of phenomenal existence. In other words, even causality belongs to the world of representation. Schopenhauer was a great admirer of many of the mystical works of ancient India such as the Vedas and the Upanishads, and he saw an affinity between them and his own philosophical work. The ancient teaching that this world is Maya, or illusion, is often cited by Schopenhauer as being parallel with his own observation that the world is representation.

So, in the world of representation, objects and forces interact with each other in causally determined ways. The individual observer is himself a part of this interplay, so he is also part of the world of representation; he is one object of representation amongst many, many others. If there was nothing else to this explanation then the individual would find himself to be a mere observer of a world of interacting objects and his actions would simply occur according to deterministic laws. But this is not at all how reality appears to us. We feel that we are agents in the world, that we have a self-determined power of volition. So, whilst we recognize ourselves as existing in the world of representation as an object, we also feel that there is something more to it than this. It seems that the world of representation is insufficient to explain the totality of the world that we experience, that there must be some additional, hidden quality to the world anterior to the world of representation. Otherwise the world would consist merely of “empty phantoms.”[2] For Schopenhauer, this additional something is will.

An individual experiences his own sense of will as the volitional manifestation of particular actions of his body. These do not simply appear to him as occurring due to some causal situation, instead they feel deliberately willed. When he stands up and walks to the window he feels that he is acting in the world, not merely observing it. This sense of volition is precisely the action of the will. As soon as the action is performed it is perceived through the senses and becomes a part of the world of representation. But the initial volition does not arise from the world of representation but from the world of will. So, the individual exists both as will and representation.

From this, Schopenhauer extrapolates that everything that exists in the world as representation also has another, and unconditional, aspect as will. In fact, Schopenhauer’s assertion that everything that exists as representation also consists of will is not merely drawn analogically from the experience of a particular individual but is shown to be a necessary state of existence. This is so because representation alone cannot explain the existence of anything. It is possible to describe the actions of all sorts of phenomena and to explain how they interact with each other but we are left with a puzzle regarding the inner nature of these phenomena. However we choose to measure or describe objects or forces, we are measuring and describing only that part of them that manifests itself as phenomena, that is, the aspect of the object manifested as representation. This form can express extension in space or duration in time but its inner quality, its essence, is hidden from us. This hidden essence is “an insoluble residuum”[3] and cannot be discerned by investigating the form of phenomena but only by recognizing the presence of will as the hidden essence within all forms.