dimanche, 26 avril 2015

BHL n’est-il qu’une marque publicitaire?

Il ne nous appartient pas de juger du parcours controversé de celui qu’on n’appelle plus que par ses initiales, comme s’il était devenu une marque publicitaire. Les nouveaux philosophes, enfantés par la crise de Mai 68, ont eu des destins divers : BHL est resté fidèle à l’image qu’il définissait de l’intellectuel dans La Barbarie à visage humain. Envers et contre tout. Ce qui le conduit à un travers que François Mitterrand avait décelé en lui, lorsqu’il était son conseiller dans les années 70, et dont il espérait qu’il se débarrasserait avec le temps : « J’accepte qu’il dépense encore beaucoup d’orgueil avant de l’appeler vanité. » Las ! Il semble que l’orgueil ait perduré : ce philosophe, qui devrait douter de tout et surtout de lui-même, est le prédicateur de ses propres certitudes.

Interrogé sur France Inter par Léa Salamé, le 22 avril, il a de nouveau justifié l’intervention de 2011 en Libye, reconnaissant seulement qu’aujourd’hui la Libye « n’est pas aussi belle qu’on pouvait l’escompter ». De cette situation, il ne se sent aucunement responsable : « Ceux qui pourraient peut-être se sentir une certaine responsabilité, c’est ceux qui, par exemple, ont laissé faire la guerre en Syrie. ». Cet intellectuel, prompt à dénoncer les erreurs d’autrui, ne se remet jamais en question, il a la conscience tranquille. Le chaos qui règne actuellement en Libye ? Il faut faire confiance aux hommes et aux femmes libyens. Un peu de temps sera certes nécessaire, mais « les fruits de la liberté sont amers », n’est-ce pas ? On voit que ce n’est pas lui qui les savoure. Du reste, Kadhafi ne constituait un rempart qu’à mi-temps : « Il faisait le boulot un an sur deux. » Jean-Pierre Chevènement, qui avait critiqué le choix d’une opération militaire, déclarait sur Europe 1, en 2014, que « la Libye de Mouammar Kadhafi avait beaucoup de défauts mais exerçait un contrôle sur ses frontières » : c’est sans doute un ignare en politique, voire un complice des tyrans du Moyen-Orient, puique BHL a toujours raison !

Notre intellectuel ne s’inquiète donc guère de l’afflux des migrants qui partent des rivages libyens. Il faut sauver les « gens » en mer, « tout le reste est discutaillerie ». Et de répéter : « La source de cette abomination qu’est cette hécatombe en mer, qu’est cette transformation de la Méditerranée en cimetière, la source, c’est la non-intervention en Syrie, c’est le collapse en Somalie et c’est la dictature en Érythrée. » Oui, mais la Libye… N’insistez pas. Tout est dit. D’ailleurs, dans quelques années, l’Allemagne va manquer de sept millions de salariés. De quoi se plaint l’Europe ? Elle va pouvoir s’approvisionner !

Finalement, quand on entend de tels propos, on finit par en plaindre l’auteur. Il est tellement enfoncé dans le ciment de ses certitudes qu’il ne se rend pas compte de ses errements. À force de parler pour s’écouter, à force de se défausser, à force de se confondre avec la marque qu’il s’est forgée, à force d’être la caricature de lui-même, BHL ne peut plus être pris au sérieux. Il offre un spectacle, au fond, divertissant. Malheureusement, ce sont les autres qui trinquent.

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bernard henri lévy, bhl, france, actualités, clowns, bouffons, bellicisme, fauteurs de guerre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Rusia y Argentina cierran acuerdos estratégicos

Ex: http://www.elespiadigital.com

Rusia y Argentina celebrarán consultas sobre el uso de las monedas nacionales en pagos recíprocos, según anunció el presidente ruso, Vladímir Putin. "Hemos acordado celebrar amplias consultas sobre el uso de las monedas nacionales en los pagos comerciales entre los dos países y entre socios comerciales", afirmó Putin.

Vladímir Putin lo anunció este 23 de abril tras reunirse con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Las partes han firmado una serie de documentos de cooperación bilateral en los ámbitos comercial, energético, de inversiones y técnico-militar, entre otros.

Kirchner: "Agradecemos a Rusia el apoyo histórico en el tema de las Islas Malvinas"

Durante la reunión con el presidente ruso Vladímir Putin, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha expresado su agradecimiento a Rusia por su apoyo histórico en el tema de las Islas Malvinas.

Cristina Fernández ha agradecido el apoyo que Rusia ha brindado históricamente en la cuestión de las Islas Malvinas para que "se cumpla la resolución de la ONU en cuanto a que el Reino Unido se avenga a sentarse en una mesa a dialogar sobre la cuestión de soberanía" del archipiélago.

Versión completa de la histórica entrevista que Cristina Fernández de Kirchner concedió a RT

"Condenamos la injerencia en los asuntos de otros países"

La mandataria ha recordado que Argentina, por su parte, ha apoyado la resolución de la ONU del 17 de febrero de este año para abordar la cuestión de Ucrania. "Creemos que la ONU, la diplomacia y la política son los únicos caminos para resolver cuestiones entre los países", ha afirmado la presidenta del país suramericano.

Y señaló que en la declaración ha sido expresada la más firme condena a todo tipo de injerencia de los países en asuntos internos de otros estados.

"Agradecemos el apoyo ruso en la lucha contra el capital especulativo"

Kirchner también ha agradecido el apoyo que Rusia brindará y ofrece continuamente a Argentina en la lucha de Argentina contra los fondos buitres, a su juicio "capitales especulativos". La mandataria argentina ha expresado su apoyo al presidente ruso y al trabajo que están desarrollando conjuntamente con el grupo G77 más China y otros países de la ONU en la redacción de una convención internacional en materia de reestructuración de la deuda soberana. Este problema es hoy, como ha destacado la mandataria, uno de los más graves que afrontan numerosos países.

Putin: "Rusia está dispuesta a proporcionar a Argentina acceso a sus últimas tecnologías nucleares"

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia está dispuesta a proporcionarle a Argentina acceso a sus últimas tecnologías en el ámbito nuclear. El mandatario ruso lo anunció tras reunirse con su homóloga argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Las partes han firmado una serie de documentos de cooperación bilateral en los ámbitos comercial, energético, de inversiones y técnico-militar, entre otros.

La participación de la empresa rusa Rosatom en la construcción de la central nuclear en Argentina permitirá a este país sudamericano tener acceso a las últimas tecnologías rusas en la esfera de la energía nuclear, de acuerdo con el mandatario ruso.

En presencia de los dos líderes, la empresa Rosatom y el Ministerio de Planificación de Argentina han firmado un memorándum de entendimiento sobre la cooperación en la construcción de una planta de energía nuclear en el territorio argentino.

Rosatom se ha unido al proyecto de la construcción del sexto reactor en la planta de energía nuclear Atucha. "La implementación de los acuerdos alcanzados hoy en este ámbito proporcionará el acceso de Argentina a las últimas tecnologías rusas, que cumplen con los requisitos más estrictos de seguridad nuclear", señaló Putin.

Apoyo en la cuestión de las islas Malvinas

Rusia aboga por la pronta solución pacífica de la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la Cuestión de las islas Malvinas, reiteró Vladímir Putin.

"Rusia apoya los esfuerzos de Argentina por llevar a cabo negociaciones bilaterales directas con el Reino Unido con el fin de lograr una rápida y pacífica solución de la controversia sobre las islas Malvinas", dijo.

Cristina Fernández, a su vez, ha agradecido el apoyo que Rusia ha brindado históricamente en la cuestión de las Malvinas para que "se cumpla la resolución de la ONU en cuanto a que el Reino Unido se avenga a sentarse en una mesa a dialogar sobre la cuestión de soberanía" del archipiélago.

El acercamiento entre la Unión Económica Euroasiática y el Mercosur

La Unión Económica Euroasiática y el Mercosur firmarán un memorando de cooperación, y su estrecha coordinación ha entrado en fase de culminación.

"Prestamos gran importancia a la creación de la interacción entre las asociaciones de la integración regional, la Unión Económica Euroasiática y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Su coordinación está en la etapa final", subrayó Putin.

El politólogo y analista Juan Manuel Karg apunta que los acuerdos importantes logrados por Rusia y Argentina, especialmente en el ámbito energético, llevarán las relaciones bilaterales a un estatus superior.

Ámbitos de colaboración

Cooperación militar

El alto nivel de cooperación entre Rusia y Argentina permite a ambos países coordinar acciones en el ámbito internacional y abre perspectivas para una mayor cooperación en el ámbito militar y técnico-militar, según afirmó el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, tras reunirse con su homólogo argentino, Agustín Rossi.

Suministro de combustible nuclear ruso para reactores argentinos

En el marco de la visita oficial se han firmado documentos sobre el suministro, por parte de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom, de combustible nuclear poco enriquecido y sus componentes para reactores de investigación y de energía en Argentina.

Construcción de una central nuclear en Argentina

El asesor del presidente Vladímir Putin ha anunciado que Rusia tiene planes para construir una central nuclear en Argentina y ha detallado que "el memorándum sobre la comprensión mutua relacionado con este proyecto está preparado para la firma después de la reunión de Putin y Kirchner el jueves en el Kremlin".

Colaboración en el ámbito del gas y el petróleo

El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, ha anunciado que Gazprom y la compañía nacional petrolera de Argentina, YPF, firmarán un memorándum tras la reunión entre la presidenta argentina y su homólogo ruso Vladímir Putin el jueves, informa Ria Novosti.

"Con nuevos jugadores como Rusia, América Latina se torna un espacio más seguro"

A raíz de la visita de la presidenta de Argentina a Rusia, el politólogo Atilio Borón ha expresado que la influencia de Rusia en la región latinoamericana es claramente positiva y hará más segura a la región. "La estrategia política seguida por Argentina y Rusia de forjar acuerdos y alianzas de cooperación debe ser saludada como un elemento de estabilización en un tablero geopolítico mundial muy complicado", opina Borón.

Intercambio comercial entre Rusia y Argentina

Ambos países ya gozan de estrechas relaciones en muchos ámbitos, incluido el sector económico. En concreto, en 2014 el intercambio comercial entre Moscú y Buenos Aires alcanzó 1.300 millones de dólares, una cifra que sitúa a Argentina en el tercer lugar de los socios comerciales más grandes de Rusia en América Latina, después de Brasil y México.

En cuanto a las exportaciones rusas a Argentina, el suministro de fertilizantes minerales alcanza un 39% del total, seguido por el combustible diésel y metales ferrosos. A su vez, los tres elementos principales de las exportaciones argentinas a Rusia son la carne, las frutas y nueces, y la producción lechera.

Cristina Fernández de Kirchner sobre RT

Durante su visita, la presidenta argentina ha agradecido a la cadena RT "porque muchas veces falta una visión más completa en las sociedades acerca de lo que pasa en todo el mundo". Asimismo, ha recordado que esta "excelente" señal de noticas en español ha sido recientemente incorporada a la Televisión Digital Abierta argentina, que es gratuita, lo cual "apunta esencialmente a reconocer la diversidad y la pluralidad".

00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, argentine, amérique latine, amérique du sud, russie, mercosur, union eurasiatique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

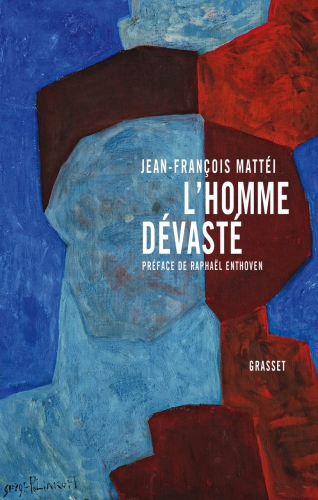

L'HOMME DÉVASTÉ: De la déconstruction de la culture à la dévastation de l’homme

Kalli GIANNELOS*

Ex: http://metamag.fr

Autant par sa parution posthume que par la portée du projet qui en scelle l’unité, L’homme dévasté de Jean-François Mattéi s’apparente à une œuvre testamentaire. De Platon aux penseurs contemporains, Mattéi déploie une réflexion qui traverse les époques, les échelles (du monde à l’homme) et les disciplines, en quête des origines et des avatars de la figure de la dévastation de l’homme. La préface très nourrie qui introduit l’essai, réalisée par Raphaël Enthoven, situe le contexte, les enjeux, autant que la lignée dans laquelle la pensée de Mattéi s’inscrit (Platon, Heidegger, Camus...). Dans cet essai, Mattéi dénonce les effets dévastateurs de l’entreprise de déconstruction, tout en montrant que la déconstruction se déconstruit elle-même. À travers une analyse foisonnant d’exemples divers et une démarche limpide, Mattéi expose le processus de « destruction » de l’homme : son obsolescence, sa réification, sa désorientation, sa disparition. On y trouve, en creux, un humanisme redéfini à mi-chemin entre l’antihumanisme et un humanisme naïf. Les pérégrinations philosophiques de cet essai s’établissent par le biais de références multiples, puisant autant dans les ressources philosophiques que dans celles propres à la littérature, aux arts ou aux sciences. Aussi, la typologie des références de l’ouvrage, établie par Raphaël Enthoven, indique que cet essai séduira autant les « plus savants », que les « indignés », les « cinéphiles », les « snobs », les « amateurs de jargon » ou les « gamers ».

Autant par sa parution posthume que par la portée du projet qui en scelle l’unité, L’homme dévasté de Jean-François Mattéi s’apparente à une œuvre testamentaire. De Platon aux penseurs contemporains, Mattéi déploie une réflexion qui traverse les époques, les échelles (du monde à l’homme) et les disciplines, en quête des origines et des avatars de la figure de la dévastation de l’homme. La préface très nourrie qui introduit l’essai, réalisée par Raphaël Enthoven, situe le contexte, les enjeux, autant que la lignée dans laquelle la pensée de Mattéi s’inscrit (Platon, Heidegger, Camus...). Dans cet essai, Mattéi dénonce les effets dévastateurs de l’entreprise de déconstruction, tout en montrant que la déconstruction se déconstruit elle-même. À travers une analyse foisonnant d’exemples divers et une démarche limpide, Mattéi expose le processus de « destruction » de l’homme : son obsolescence, sa réification, sa désorientation, sa disparition. On y trouve, en creux, un humanisme redéfini à mi-chemin entre l’antihumanisme et un humanisme naïf. Les pérégrinations philosophiques de cet essai s’établissent par le biais de références multiples, puisant autant dans les ressources philosophiques que dans celles propres à la littérature, aux arts ou aux sciences. Aussi, la typologie des références de l’ouvrage, établie par Raphaël Enthoven, indique que cet essai séduira autant les « plus savants », que les « indignés », les « cinéphiles », les « snobs », les « amateurs de jargon » ou les « gamers ». Le constat de la dévastation de l’homme moderne porte en creux le dépérissement de ce qui fut : une construction de la culture européenne, humaniste, remontant à la Grèce antique. Mattéi retrace les rouages et la cible de la déconstruction, cet anti-humanisme théorique qui a désolidarisé le XXe siècle des fondements de la culture occidentale, annihilant non seulement une certaine pensée « architectonique » mais aussi du même coup les conditions d’accès à un monde doué de sens, lui-même garant de l’humanité . Cible des déconstructeurs, l’idée architectonique qui a longtemps porté la culture européenne connaît effectivement un déclin : un déclin de l’architectonique de la cité induisant celui de l’architectonique de la pensée . Contre la déconstruction et la « barbarie » qu’il y décèle, Mattéi dénonce la stérilité de celle-ci autant que son « mouvement ravageur » qui dénote une tentative « de suppression de la condition humaine dans son imbrication avec le monde » .

Le constat de la dévastation de l’homme moderne porte en creux le dépérissement de ce qui fut : une construction de la culture européenne, humaniste, remontant à la Grèce antique. Mattéi retrace les rouages et la cible de la déconstruction, cet anti-humanisme théorique qui a désolidarisé le XXe siècle des fondements de la culture occidentale, annihilant non seulement une certaine pensée « architectonique » mais aussi du même coup les conditions d’accès à un monde doué de sens, lui-même garant de l’humanité . Cible des déconstructeurs, l’idée architectonique qui a longtemps porté la culture européenne connaît effectivement un déclin : un déclin de l’architectonique de la cité induisant celui de l’architectonique de la pensée . Contre la déconstruction et la « barbarie » qu’il y décèle, Mattéi dénonce la stérilité de celle-ci autant que son « mouvement ravageur » qui dénote une tentative « de suppression de la condition humaine dans son imbrication avec le monde » .

Il n’y a plus dans le livre, dans l’homme ou dans les choses ni profondeur ni hauteur, seulement des lignes indécises de segmentation, des tiges superficielles ou des plateaux connectés, puis déconnectés, sans qu’aucun horizon vienne éclairer un monde dévasté.

Il n’y a plus dans le livre, dans l’homme ou dans les choses ni profondeur ni hauteur, seulement des lignes indécises de segmentation, des tiges superficielles ou des plateaux connectés, puis déconnectés, sans qu’aucun horizon vienne éclairer un monde dévasté.

Cible ultime de la déconstruction généralisée, le corps humain parachève ce mouvement de déconstruction, incarnant la figure extrême de la dévastation. Mattéi identifie ce nouveau rapport à la corporéité dans un double mouvement, de régression et de confusion de l’homme avec d’autres formes de vie et, d’autre part, une transgression vers une fusion de l’homme avec les machines : une « défiguration » ou « dénaturation » de l’homme qui conduit à sa destruction ou dévastation . La neutralisation du corps est aussi un des effets de cette déconstruction du corps, que l’on retrouve dans les gender studies : « le corps de l’homme [est] dissous par le discours qui le remplace. » . De la transgression du sexe vers le genre, Mattéi passe à la transgression de l’humain vers le surhumain : ce posthumanisme - qui a tendance à se sublimer en « transhumanisme » - procède à la construction d’un être artificiel, simulant l’homme naturel. Notre monde contemporain est pour Mattéi celui du « dernier homme » que Nietzsche avait annoncé, et le paradoxe de cette évolution en cours est qu’il s’agit bien d’un « projet humain d’en finir paradoxalement avec l’être humain » . La déconstruction théorique de l’humanité se dédouble ainsi en une déconstruction physique de l’homme.

Cible ultime de la déconstruction généralisée, le corps humain parachève ce mouvement de déconstruction, incarnant la figure extrême de la dévastation. Mattéi identifie ce nouveau rapport à la corporéité dans un double mouvement, de régression et de confusion de l’homme avec d’autres formes de vie et, d’autre part, une transgression vers une fusion de l’homme avec les machines : une « défiguration » ou « dénaturation » de l’homme qui conduit à sa destruction ou dévastation . La neutralisation du corps est aussi un des effets de cette déconstruction du corps, que l’on retrouve dans les gender studies : « le corps de l’homme [est] dissous par le discours qui le remplace. » . De la transgression du sexe vers le genre, Mattéi passe à la transgression de l’humain vers le surhumain : ce posthumanisme - qui a tendance à se sublimer en « transhumanisme » - procède à la construction d’un être artificiel, simulant l’homme naturel. Notre monde contemporain est pour Mattéi celui du « dernier homme » que Nietzsche avait annoncé, et le paradoxe de cette évolution en cours est qu’il s’agit bien d’un « projet humain d’en finir paradoxalement avec l’être humain » . La déconstruction théorique de l’humanité se dédouble ainsi en une déconstruction physique de l’homme.

00:05 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : jean-françois mattéi, philosophie, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

La teoria del "nomos" in Carl Schmitt: la geopolitica come baluardo contro il nichilismo?

di Ugo Gaudino

La complessa produzione di Carl Schmitt, tanto affascinante quanto labirintica, ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del nichilismo e ai processi di secolarizzazione e neutralizzazione che l’hanno provocato. Spinto da un’inesorabile volontà di esorcizzare la crisi e la negatività in cui stava precipitando la decadente Europa d’inizio Novecento, il giurista tedesco si confronta impavidamente con la “potenza del Niente” – esperienza cruciale per la comprensione di quell’epoca e per restare dentro alla filosofia, come ammonivano Junger ed Heidegger in Oltre la linea –, tentando di opporre all’horror vacui soluzioni di volta in volta sempre più solide, concrete ed elementari, nel corso di un itinerario intellettuale lungo, tortuoso e per certi aspetti contraddittorio.

1. Intellettuale eclettico dalla penna sottile e dai molteplici interessi, nonché figura di primissimo piano tra i malinconici testimoni della crisi di un’epoca (quella dell’Europa degli Stati sovrani e della sua migliore creazione, il cosiddetto ius publicum europaeum), l’ambiguità di un personaggio definito non a torto “la sfinge della moderna scienza giuspubblicistica tedesca” non pregiudica la grandezza della sua prestazione, frutto di una visione del mondo disincantata che tenta di addomesticare il caos senza pretendere di neutralizzarlo completamente.

Il nucleo propulsivo della produzione schmittiana sta nel suo essere situato nel contesto di crisi dell’Europa di inizio Novecento, tanto storico-politica quanto logico-teorica. In questa sede si cercherà di far chiarezza sul secondo aspetto, analizzando i tentativi dell’autore di far fronte alla crisi del razionalismo moderno e della mediazione tra Idea e Realtà. Di fronte alle minacciose lande aperte dal nichilismo, Schmitt non reagisce affidandosi a procedimenti antitetici e costruendo edifici metafisici ormai obsoleti nell’età della tecnica né tantomeno crogiolandosi nello spleen come molti intellettuali sedotti dal “Niente”: il giurista di Plettenberg cerca invece di forzare la crisi, di radicalizzarla risalendone alle origini, decostruendola e provando a cogliervi il momento genetico di nuovo, possibile ordine per l’Occidente decadente.

Di qui la prima fase del suo percorso, quella del “decisionismo”, primo tentativo di opposizione al nichilismo. Partendo dalla consapevolezza dell’origine contraddittoria della politica, basata sulla coappartenenza originaria di violenza e forma, Schmitt afferma l’innegabilità degli aspetti entropici e distruttivi della stessa. Tramontata ogni pretesa di mediazione definitiva tra ideale e contingente da parte della ragione, la politica resta in balìa di questa frattura genealogica, in una dialettica in cui la trascendenza dell’Idea non è mai ontologicamente piena ma permeata da un’assenza originaria, immersa nelle sabbie mobili del cosiddetto “stato d’eccezione” che rispetto all’ordine si pone come ombra ed eventualità che può rovesciarlo da un momento all’altro.

La via d’uscita per imporsi sull’eccezione è individuata nella “decisione”, che nasce dal Nulla e tenta di costruire un edificio politico-giuridico nonostante le basi estremamente fragili: l’eccezione, per quanto pericolosa, è realisticamente considerata necessaria per partorire e mantenere l’ordine. Una prospettiva agli antipodi delle utopie dei normativisti, i quali trascurano la possibilità che l’ordine possa auto-rovesciarsi e restano ciecamente aggrappati alla regola ignorando che essa vive “solo nell’eccezione”, come affermato in Teologia politica. Chi decide sullo “stato d’eccezione” è per Schmitt “sovrano”, inteso come colui che riesce a compiere il salto dall’Idea alla Realtà e che ha l’ultima parola su quelle situazioni liminali in cui l’ordinamento è minacciato da gravi crisi che possono sconvolgerne le fondamenta.

Per quanto suggestiva, la fase del decisionismo sembra eccessivamente legata alla categoria dello Stato moderno, di cui il giurista appare profondamente nostalgico (pur non essendo uno “statolatra” tout court come vorrebbero farlo apparire alcuni: lo Stato è soltanto un “bel male” prodotto dalla cultura europea onde evitare la dissoluzione delle guerre civili). Pertanto, vista la crisi dei “Leviatani”, cui Schmitt assiste in prima persona nell’agonizzante Repubblica di Weimar, le strade da percorrere per neutralizzare il “Niente” sono quelle che conducono a istanze pre-statali, sopravvissute alla crisi della razionalità moderna – di cui lo Stato era un prodotto – e nelle quali ricercare l’essenza del “politico” dopo il tracollo della statualità.

2. Si apre così la seconda fase del pensiero schmittiano, incentrata sulla teoria degli “ordini concreti”: questa, ancorandosi alla concreta storicità e spazialità, rappresenta un passo in avanti rispetto alla fluidità dello “stato d’eccezione” e un ponte di collegamento con le successive elucubrazioni sul nomos. Vanificata l’illusione statocentrica, Schmitt dirige la sua lente d’ingrandimento sulle Ortungen dei popoli, soggetti in grado di decidere sulla propria esistenza politica – e quindi sulla dicotomia “amico/nemico” – anche andando “oltre” lo Stato.

Così come l’essenza del politico è ricercata al di là dello Stato, anche il diritto è ormai slegato da questo, che ha perso definitivamente il monopolio della politica che Weber gli riconosceva: pertanto, riprendendo l’istituzionalismo di Maurice Hauriou e di Santi Romano, Schmitt arriva a sostenere che le norme non coincidono né con universali astratti né con decisioni sovrane ma costituiscono il prodotto di determinate situazioni storico-sociali e di contesti in cui si articola il corpo di una nazione. Questa evoluzione ordinamentalista è una tappa necessaria per la costruzione di un edificio giuridico svincolato dallo Stato e fondato sulla concretezza di una normalità non più dipendente dal prius della decisione – in quanto creata dal sovrano – ma preesistente nella prassi di un “io sociale” sedimentatosi col tempo intorno alle consuetudini e allo ius involontarium. La decisione finisce per essere assorbita completamente in “ordinamenti concreti” dai tratti comunitaristici, emotivi ed irrazionali che sembrano avvicinarsi di molto alla concezione del Volk propugnata dal nazionalsocialismo, con cui nel corso di questi anni Schmitt ebbe un rapporto controverso. Negli ultimi anni di Weimar, infatti, il giurista si era fermamente opposto ai movimenti estremisti che avrebbero potuto mettere in pericolo la vita pubblica del Reich, tanto da denunciare l’incostituzionalità del partito nazista nel 1930. Nell’ottica schmittiana, “custode” della Costituzione era solo il Presidente del Reich, il cui ruolo fu difeso strenuamente fino all’ascesa di Hitler. Allora, principalmente per ragioni di opportunismo legate alla carriera prima ancora che per presunte affinità ideologiche, diventò membro del partito, da cui comunque fu allontanato nel 1936, accusato di vicinanza ad ambienti reazionari, conservatori e non ariani da Alfred Rosenberg.

Nonostante la palese eterodossia di un cattolico romano che rifiutava tanto il razzismo biologico quanto il tracotante imperialismo di marca hitleriana (da cui diverge il suo concetto di Grossraum), è innegabile che Schmitt in quegli anni abbia tentato, invano, di rendere compatibili le sue idee con la dottrina nazionalsocialista. Di qui l’ambizioso proposito, contenuto nel saggio del 1934 Stato, movimento, popolo, di delineare un modello costituzionale per il Terzo Reich, visto come la possibile realizzazione del “ordine concreto” in cui l’unità è assicurata dalla combinazione di questi tre elementi – probabilmente anche con l’obiettivo di arginare gli eccessi del Führer. Tuttavia, queste analogie non fanno di Schmitt un Kronjurist ma dimostrano solo la volontà dell’autore di svincolarsi dall’apparato teorico ancora legato alla dimensione statale e la necessità di elaborare un novus ordo capace di fungere da baluardo per il nichilismo.

La valorizzazione delle coordinate spazio-temporali, l’esaltazione del popolo e dell’elemento terrigno, uniti ai saggi di diritto internazionale maturati nel corso degli anni Venti e Trenta non sono dunque da considerare come tratti apologetici del regime quanto piuttosto come preludio alla teoria del nomos e ad una nuova idea di diritto priva di caratteri astratti e legata alla concretezza degli eventi storici, in cui si situa per diventare ordinamento e si orienta per modellare un ambiente, non sottraendosi alla storicità e alla temporalità ma rappresentando anzi un fattore che li co-determina.

Una riflessione dai tratti fortemente geopolitici che sembra neutralizzare la “potenza del Niente” valorizzando l’elemento spaziale in cui collocare l’idea politica, ormai lontana dagli abissi dello “stato d’eccezione”.

3. Il termine nomos viene impiegato nel suo senso originario e ricondotto alla prima occupazione di terra e a quelle attività pratico-sociali di appropriazione, divisione e sfruttamento della medesima. Il diritto è quindi unità di ordinamento e localizzazione (Ordnung und ortung) che non nasce con strumenti razionali ma neppure dalla decisione quanto dalla conquista del territorio: nella terra è situato il nesso ontologico che collega giustizia e diritto.

Di qui la necessità avvertita dal giurista esperto del mondo classico di recuperare l’etimologia autentica del termine νεμειν, che si articola in tre significati: “prendere, conquistare” (da cui i concetti di Landnahme e Seenahme, sviluppati in Terra e mare nel ’42); “dividere, spartire”, ad indicare la suddivisione del terreno e la conseguente nascita di un ordinamento proprietario su di esso; “pascolare”, quindi utilizzare, valorizzare, consumare. Soffermandosi sulla genesi della parola nomos Schmitt vuole restituirle la “forza e grandezza primitiva” salvandola dalla cattiva interpretazione datale dai contemporanei, che l’hanno “ridotta a designare, in maniera generica e priva di sostanza, ogni tipo di regolamentazione o disposizione normativistica”, come afferma polemicamente ne Il nomos della terra, pubblicato nel 1950 e summa del suo pensiero giuridico e politico. L’uso linguistico di “un’epoca decadente che non sa più collegarsi alle proprie origini” funzionalizza il nomos alla legge, non distinguendo tra diritto fondamentale e atti di posizione e facendo scomparire il legame con l’atto costitutivo dell’ordinamento spaziale.

Bersaglio di Schmitt è il linguaggio positivistico del secolo XIX che in Germania aveva reso nomos con Gesetz, ossia legge, errore d’interpretazione ricondotto all’abuso del concetto di legalità tipico dello Stato legislativo centralistico. Il nomos indica invece la piena immediatezza di una forza giuridica non mediata da leggi, di un atto di legittimità costitutivo che conferisce senso alla legalità delle stesse, di una violenza non indiscriminata né indeterminata ma ontologicamente ordinatrice. Il riferimento al celebre frammento 169 di Pindaro sul nomos basileus e al nomos sovrano in Aristotele non fanno che rinforzare la tesi secondo cui la dottrina positivistica, malgrado l’ammonimento degli esponenti della scuola “storica” come Savigny, sarebbe rimasta intrappolata nel quadro nichilistico del suo tempo, da cui Schmitt tenta di uscire riallacciandosi a quegli elementi primordiali che rappresentano una risorsa simbolica fondamentale, da cui l’uomo nasce e a cui s’aggrappa per organizzare la sua vita. Assumendo la piena consapevolezza di essere “animali terrestri” si cerca di evitare la disgregazione dell’epoca contemporanea.

4. Partendo dalla terra, che salva dall’oblio filosofico, coadiuvato da Heidegger e Junger, lo Schmitt di Terra e mare e de Il nomos della terra ritorna alla dimensione ctonia e tellurica dell’individuo, ripercorrendo la storia del mondo e armandosi contro due minacce che rappresentano facce della stessa medaglia: da un punto di vista metafisico il nichilismo della tecnica, che ha prodotto la drastica separazione tra ordinamento e localizzazione, eliminando le differenze e trasformando il nomos in legge, si rispecchia geopoliticamente nell’universalismo di stampo angloamericano, che con la sua weltanschauung utopistica ha provocato la dissoluzione dello ius publicum europaeum, cardine dell’ordine politico dell’Europa moderna.

È opportuno segnalare che questa teoria non riposa su basi radicalmente antitetiche rispetto alle elaborazioni precedenti: l’idea di Giustizia che si manifesta nel nomos è ordine che si rende visibile attraverso il disordine, presa di possesso, recinzione e nel contempo esclusione, radicamento nello sradicamento. L’ultimo Schmitt, in altre parole, traduce in termini spaziali i concetti chiave elaborati negli anni ’20. La sovranità, collocata in precedenza nel tempo concreto della modernità come epoca dell’eccezione ma ancora in uno spazio astratto, ora si radica intensamente nella concretezza spaziale e più precisamente nel vecchio continente. In seguito alla prima rivoluzione spaziale moderna, con l’irruzione sulla scena storica del mare (spazio liscio, vuoto, anomico) e con la scoperta e l’occupazione dell’America prende forma l’ordine europeo degli Stati: il nuovo nomos è riorganizzazione dello spazio, rivolgimento, rivoluzione.

Così come lo Stato moderno non espunge davvero da sé il caos, ma ne è anzi attraversato e continuamente ferito, il nuovo ordine moderno prende forma confinando questo disordine al di fuori di sé, nello spazio extraeuropeo, ma mai cercando di neutralizzarlo in via definitiva.

L’irrazionalità della guerra viene dunque confinata nelle amity lines del mare mentre sul suolo continentale, a mo’ di razionalizzazione effettiva del sacrificio, resta la guerre en forme tra Stati che si riconoscono reciprocamente come sovrani e che non mirano all’annichilimento o alla criminalizzazione del nemico. Una delle maggiori conquiste del diritto pubblico europeo è stata infatti la limitazione della guerra (Hegung des Krieges) e la trasformazione dal bellum iustum delle guerre civili di religione in conflitti “giusti” tra pari, tra hostes aequaliter iusti. Quest’atto di contenimento non è stato frutto delle ideologie razionalistiche, bensì della particolare condizione di equilibrio di cui l’Europa moderna ha goduto fino al 1914. Un assetto fondato non solo sulla dialettica vecchio/nuovo mondo – strumentalizzata da Schmitt, secondo alcuni, per difendere l’imperialismo e il colonialismo europeo -, ma anche sul rapporto tra terraferma e libertà del mare che ha fatto in primis le fortune dell’Inghilterra, che ha scelto di diventarne “figlia” trasformando la propria essenza storico-politica ed arrivando a dominare lo spazio liscio e uniforme.

Ma è nello stesso humus culturale anglosassone che le logiche di neutralizzazione passiva proliferano: il culto del razionalismo, ignaro d’eccezione e di localizzazioni e che tutto uniforma con i suoi sterili meccanismi, che impone la soppressione degli elementi irrazionali ignorando che l’Es, per citare un celebre Freud, prima o poi riesploderà in forme ancor più brutali. Torna infatti la iusta bella, che mira al totale annientamento del nemico, rappresentato stavolta dai soggetti che non si piegano al mondialismo informe e ad una condizione “utopica” che in realtà è guerra civile globale: lo sradicamento dell’u-topos conduce alla deterritorializzazione, che è perdita del nomos in quanto orientamento e ricaduta nel vortice nichilistico che l’ottimismo positivista cercava di esorcizzare con l’uso astratto della ragione.

Ciò che Schmitt cerca di affermare, pertanto, è che solo assumendo consapevolmente la propria origine abissale, la negatività di base e la possibilità della fine inscritta in sé stesso un ordinamento può sperare di sottrarsi al nichilismo: lo ius publicum europaeum ha perduto concretezza trasformando il nomos in astratta legge globale ed abbracciando ideologie internazionaliste e pacifiste che hanno solo gettato il continente in conflitti drammatici e devastanti. Facendogli perdere, inoltre, la sua specificità ed inglobandolo in quella nozione di Occidente tanto indeterminata quanto adatta per un’epoca in cui l’ordine politico sembra esser stato ingabbiato dai gangli del Niente.

Bibliografia essenziale:

AMENDOLA A., Carl Schmitt tra decisione e ordinamento concreto, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999

CASTRUCCI E., Nomos e guerra. Glosse al «Nomos della terra» di Carl Schmitt, La scuola di Pitagora, Napoli, 2011

CHIANTERA-STUTTE P., Il pensiero geopolitico. Spazio, potere e imperialismo tra Otto e Novecento, Carocci Editore, Roma, 2014

GALLI C., Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010

PIETROPAOLI S., Schmitt, Carocci, Roma, 2012

SCHMITT C., Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre der Souveränität, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1922, trad it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, in Le categorie del ‘politico’ (a cura di P. SCHIERA e G. MIGLIO), Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Monaco-Lipsia 1928, trad. it. Dottrina della costituzione, Giuffrè, Milano, 1984

ID., Der Begriff des Politischen, in C. SCHMITT et al., Probleme der Demokratie, Walther Rothschild, Berlino-Grunewald, 1928, pp. 1-34, trad. it. Il concetto di ‘politico’. Testo del 1932 con una premessa e tre corollari, in Le categorie del ‘politico’, Il Mulino, Bologna, 1972

ID., Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Reclam, Lipsia 1942, trad. it. Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo raccontata a mia figlia Anima, Adelphi, 2011

ID., Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum europaeum, Greven, Colonia 1950, trad. it. Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello “ius publicum europaeum”, Adelphi, Milano, 1991

VOLPI F., Il nichilismo, GLF editori Laterza, Roma, 2009

Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it

00:05 Publié dans Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, révolution conservatrice |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Antiracisme: une juste cause dévoyée à des fins politiciennes?...

Antiracisme: une juste cause dévoyée à des fins politiciennes?...

par Hervé Juvin

Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com

Nous reproduisons ici une remarquable tribune d'Hervé Juvin, publiée par le Figaro et reproduite par La plume à gratter, dans laquelle il dénonce l'instrumentalisation de l'antiracisme par le gouvernement et ses effets destructeurs...

Et une loi sur la répression des propos racistes de plus. Qui peut être contre ? Après l’émotion suscitée par les crimes de janvier, dont l’un des objets manifestes est de terroriser ceux qui résistent à l’islamisation de la France, beaucoup peuvent pourtant s’interroger : est-ce la bonne réponse ?

Les Français constatent chaque jour que les flux migratoires sont une réalité d’importance dont il devrait être licite de débattre. Or ils se souviennent qu’on ne leur a jamais demandé leur avis et que le changement d’origine de la population française, l’une des transformations majeures de la France au cours des trente dernières années, a été subi, tenu en lisière du débat démocratique, que ses effets n’ont jamais été évalués, et qu’il n’a jamais fait l’objet d’un vote ou d’une loi ; c’est un décret qui a autorisé le regroupement familial ! Ils posent de plus en plus ouvertement la question. Voilà pourquoi la loi s’efforce d’entretenir cette mystification qui est au cœur d’un discours bien rôdé depuis la récupération de la « Marche des Beurs » par SOS Racisme et la culpabilisation des Français, poursuivie par le rapport Tuot (Conseil d’État, 2014) : tout se passe bien, d’ailleurs il ne se passe rien, il est interdit de dire qu’il y a des problèmes. Tout se passe bien, et si ça se passe mal, c’est de votre faute !

Le déni du réel dans lequel s’enfonce la France commence par la censure des mots. Sera-t-il possible de dire d’un Noir qu’il est noir, d’un Blanc qu’il est blanc, et qu’une soucoupe est une soucoupe ? L’idéologie de l’individu absolu répond que non. L’individu hors sol, que ne détermine rien, ni son origine, ni son âge, ni son sexe, ni sa foi, voilà l’idéal. Substituer l’individu abstrait, fiction juridique, aux hommes d’ici, des leurs et d’une histoire, voilà l’objet. Désintégrer ces liens, ces appartenances, ces communautés qui font de l’individu une personne, qui lui donnent une identité, voilà l’urgence !

Nous sommes au cœur de la Grande Séparation moderne. La séparation de naguère passait dans l’espace, dans la langue et dans les mœurs, entre des sociétés humaines auxquelles elle assurait la liberté de se conduire, de choisir leur destin et d’approfondir cette diversité splendide des mœurs, des cultures et des croyances qui constitue la civilisation humaine, qui n’est pas si elle n’est pas plurielle ; « il n’y a pas de civilisation s’il n’y a pas des civilisations » (Claude Lévi-Strauss). La séparation moderne met fin à cette diversité des sociétés humaines et coupe l’individu de toutes les déterminations par lesquelles l’histoire, la nation, la culture ou la religion faisaient de lui le membre d’une communauté, l’acteur d’une société et un citoyen responsable. Comme l’analyse depuis longtemps Marcel Gauchet, il n’y a que des individus qui ont des droits, et rien d’autre ne peut les singulariser ; voilà l’idéologie moderne, voilà ce qui réalise la grande séparation d’avec l’histoire comme avec la nature, voilà comment le droit entreprend d’en finir avec les nations, de dissoudre les peuples, et d’étouffer la démocratie au nom de l’Homme nouveau.

Le paradoxe est double. D’abord, l’antiracisme, au nom de l’égalité et du droit à la différence, est porteur d’une indifférenciation destructrices des cultures et des identités, à la fin de la diversité des sociétés humaines. Il promeut ce qu’il veut combattre : l’avènement d’un modèle occidentaliste qui entend faire du monde une grande Amérique au nom de l’universel. Est-ce le destin de tout Malien, de tout Malgache, de tout Algérien de devenir un Français comme les autres ? C’est que l’antiracisme confond inégalité et différence. Il affirme que la nature fait des hommes tous les mêmes, sans percevoir que ce naturalisme est la négation du travail patient, millénaire, des cultures pour se distinguer, se singulariser et se transmettre. A cet égard, les formes dévoyées de l’antiracisme constituent un anti-humanisme ou, si l’on veut, une expression de la haine contre la culture qui trouve actuellement des expressions inédites dans le monde d’Internet, du management et du transhumanisme. Voilà qui conduit à la négation des cultures, qui ne peuvent vivre que dans un certain degré de séparation avec d’autres cultures, dans une certaine unité interne assurée par des frontières, l’éloignement, les identités singulières.

Dévoyer un grand et juste combat à des fins politiciennes est plus que méprisable, c’est dangereux. la négation de la condition humaine, qui est toujours enracinée dans un milieu, dans un contexte, dans une mémoire, fait l’impasse sur la question du moment : Comment faire société entre nous ? La Nation répondait : quelques soient leur origine, leur foi, et leurs idées, la France unit tous ceux qui la préfèrent. Le couvercle de la nation tenait ensemble ce que tout le reste séparait. La réponse disparaît, avec cette grande séparation qui nous dépouille de ce qui fait de nous des Français, les hommes de cette terre et des nôtres, pour en finir avec toute résistance au nouvel ordre mondial, du droit, du contrat et du marché.

Et nous en sommes là, à la montée d’une police des idées, des mots et de la pensée, qui pourrait bien réussir ce prodige paradoxal : faire de la race ce qu’était le sexe au XIXème siècle, ce à quoi il est tellement interdit de penser et de dire qu’on y pense toujours et qu’on ne voit plus qu’elle. L’inflation de l’antiracisme produisant le racisme ? Prodige assez banal des politiques médiocres qui pensent changer le réel par décret et se garder des choses en supprimant les mots.

Hervé Juvin (Le Figaro, 17 avril 2015)

00:05 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hervé juvin, actualité, antiracisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

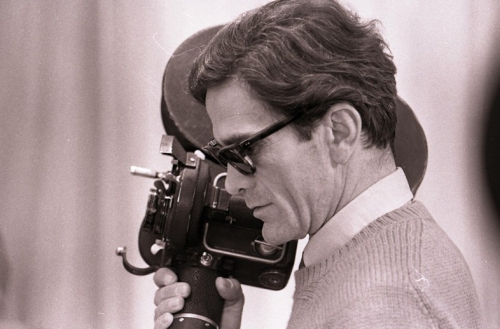

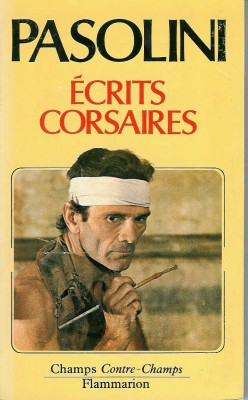

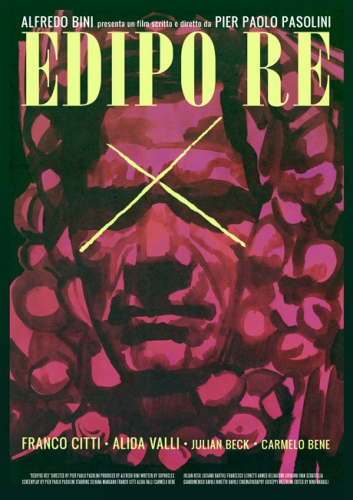

Pasolini : le chant de l’abyme

Pasolini: le chant de l’abyme

« Scandaliser est un droit. Être scandalisé est un plaisir. Et le refus d’être scandalisé est une attitude moraliste. »

Devant le journaliste français qui l’interroge, Pier Paolo Pasolini ne mâche pas ses mots. Il ne l’a jamais fait. Il vient de terminer Salo ou les 120 journées de Sodome. Le lendemain, il sera mort. C’est ainsi que débute le beau film qu’Abel Ferrara a consacré à cet homme qui paya de sa vie son droit sacré au blasphème moderne.

Rassurons d’emblée ceux que les biopics convenus lassent ou exaspèrent : le film de Ferrara n’a pas l’ambition, ni la volonté, d’embrasser toute la vie du poète italien de façon linéaire. Son récit se concentre sur les derniers jours de sa vie, comme si ces ultimes instants recelaient en eux-mêmes toute sa puissance tragique et artistique.

Alternant les scènes de vie familiale avec les interviews politiques, Ferrara s’aventure également, à la manière des récits en cascade des Mille et une nuits, dans le champ de l’imaginaire en illustrant son roman inachevé Pétrole et les premières esquisses du film Porno-Teo-Kolossal racontant le voyage d’Epifanio et de son serviteur Nunzio à travers l’Italie à la recherche du Paradis, guidés par une comète divine. Enchâssant la fiction dans la réalité (et même la fiction dans la fiction), Ferrara trace une ligne de vie viscérale entre Pasolini et ses œuvres : « Pasolini n’était pas un esthète, mais un avant-gardiste non inscrit, affirme Hervé Joubert-Laurencin. Il n’a pas vécu sa vie comme un art mais l’art comme une vie, il n’était pas « décadentiste » mais « réaliste », il n’a pas « esthétisé la politique » mais « politisé l’art ». »

Et sa voix politique, frontale mais toujours respectueuse, a eu un retentissement phénoménal dans les années 1960/1970 en Italie et en Europe, en se heurtant au conservatisme politique et au puritanisme moral. La beauté de son cinéma politique résidait dans le regard cru qu’il portait sur les choses, notamment les plus triviales. Devant sa caméra elles ne se transformaient pas en verbiage théorique. Les choses restaient des choses, d’un réel trop éclatant, trop beau, trop vrai : « Je n’ai pas honte de mon « sentiment du beau ». Un intellectuel ne saurait être qu’extrêmement en avance ou extrêmement en retard (ou même les deux choses à la fois, ce qui est mon cas). C’est donc lui qu’il faut écouter : car la réalité dans son actualité, dans son devenir immédiat, c’est-à-dire dans son présent, ne possède que le langage des choses et ne peut être que vécue. » (Lettres luthériennes)

Vent debout face à la houle

Pasolini était un homme du refus. Mais pas circonstancié et tiède : « Pour être efficace, le refus ne peut être qu’énorme et non mesquin, total et non partiel, absurde et non rationnel. » (Nous sommes tous en danger) C’est tout ou rien. Pasolini était CONTRE. Contre la droite cléricale-fasciste et démocrate-chrétienne mais aussi contre les illusions de son propre camp, celui du gauchisme (cette « maladie verbale du marxisme ») et de ses petit-bourgeois d’enfants.

Pasolini était un homme du refus. Mais pas circonstancié et tiède : « Pour être efficace, le refus ne peut être qu’énorme et non mesquin, total et non partiel, absurde et non rationnel. » (Nous sommes tous en danger) C’est tout ou rien. Pasolini était CONTRE. Contre la droite cléricale-fasciste et démocrate-chrétienne mais aussi contre les illusions de son propre camp, celui du gauchisme (cette « maladie verbale du marxisme ») et de ses petit-bourgeois d’enfants.

Il était contre les belles promesses du Progrès qui font s’agenouiller les dévots de la modernité triomphante, ces intellos bourgeois marchant fièrement dans un « sens de l’Histoire » qu’ils supposent inéluctable et forcément bénéfique. « La plupart des intellectuels laïcs et démocratiques italiens se donnent de grands airs, parce qu’ils se sentent virilement « dans » l’histoire. Ils acceptent, dans un esprit réaliste, les transformations qu’elle opère sur les réalités et les hommes, car ils croient fermement que cette « acceptation réaliste » découle de l’usage de la raison. […] Je ne crois pas en cette histoire et en ce progrès. Il n’est pas vrai que, de toute façon, l’on avance. Bien souvent l’individu, tout comme les sociétés, régresse ou se détériore. Dans ce cas, la transformation ne doit pas être acceptée : son « acceptation réaliste » n’est en réalité qu’une manœuvre coupable pour tranquilliser sa conscience et continuer son chemin. C’est donc tout le contraire d’un raisonnement, bien que souvent, linguistiquement, cela en ait l’air. […] Il faut avoir la force de la critique totale, du refus, de la dénonciation désespérée et inutile. » (Lettres luthériennes)

« Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels, les quelques personnes qui ont fait l’histoire sont celles qui ont dit « non« , et pas les courtisans ou les assistants des cardinaux. »

C’est aussi son rejet de la nouvelle langue technique qui aplatit tout sur son passage, écrasant les particularismes culturels et linguistiques, réduisant en poussière le discours humaniste et faisant du slogan le nouveau port-étendard d’un monde mort sur lequel l’individu narcissique danse jusqu’à l’épuisement. Et la gauche, qui ne veut pas rester hors-jeu, s’engouffre dans cette brèche en prêtant allégeance à la civilisation technologique, croyant, de façon arrogante, qu’elle apportera Salut et Renouveau sans percevoir qu’elle détruit tout sentiment et toute fierté chez l’homme. Les regrets pointent : « L’individu moyen de l’époque de Leopardi pouvait encore intérioriser la nature et l’humanité dans la pureté idéale objectivement contenue en elles ; l’individu moyen d’aujourd’hui peut intérioriser une Fiat 600 ou un réfrigérateur, ou même un week-end à Ostie. » (Écrits corsaires)

Si Pasolini était épris de cette belle passion triste qu’est la nostalgie, c’était non pas celle, réactionnaire, d’un Âge d’or fantasmé, mais celle d’une époque où le peuple avait le sens de la mesure, la dignité chevillée au corps et le ventre plein. Celle d’une Italie créatrice et glorieuse. Quand les petites gens n’avaient pas la pauvre ambition de devenir les puissants qu’ils combattaient : « J’ai simplement la nostalgie des gens pauvres et vrais, qui se battaient pour renverser ce patron, mais sans vouloir pour autant prendre sa place ! Puisqu’ils étaient exclus de tout, personne ne les avait même colonisés. […] Dis-moi, maintenant, si le malade qui songe à sa santé passée est un nostalgique, fût-il idiot ou misérable avant d’être atteint ? » (Nous sommes tous en danger) Quelque chose d’humain semble fini et Pasolini pleure un monde en ruine.

L’abrutissement de masse du monde bourgeois

Ferrara filme Pasolini comme le dernier homme d’une Terre dévastée, cette Italie tant aimée et tant haïe. L’ultime représentant d’une Humanité désormais asservie par l’aliénation de la mentalité bourgeoise qui dépasse le cadre de la classe sociale. « Par bourgeoisie, je n’entends pas tant une classe sociale qu’une pure et simple maladie. Une maladie très contagieuse ; c’est si vrai qu’elle a contaminé presque tous ceux qui la combattent, des ouvriers du Nord aux ouvriers immigrés du Sud, en passant par les bourgeois d’opposition, et les « solitaires » (comme moi). Le bourgeois – disons-le par un mot d’esprit – est un vampire, qui n’est pas en paix tant qu’il n’a pas mordu le cou de sa victime pour le pur plaisir, naturel et familier, de la voir devenir pâle, triste, laide, sans vie, tordue, corrompue, inquiète, culpabilisée, calculatrice, agressive, terrorisante, comme lui. » (Contre la télévision)

La télévision étant, pour lui, le bras armé de cette aliénation de masse. « La télévision, loin de diffuser des notions fragmentaires et privées d’une vision cohérente de la vie et du monde, est un puissant moyen de diffusion idéologique, et justement de l’idéologie consacrée de la classe dominante. » (Contre la télévision) Pasolini découvre, horrifié, la propagande moderne du divertissement de masse dont la bêtise n’a d’égale que la vulgarité, sous couvert d’un manichéisme moral mis au goût du jour : « Il émane de la télévision quelque chose d’épouvantable. Quelque chose de pire que la terreur que devait inspirer, en d’autres siècles, la seule idée des tribunaux spéciaux de l’Inquisition. Il y a, au tréfonds de ladite « télé », quelque chose de semblable, précisément, à l’esprit de l’Inquisition : une division nette, radicale, taillée à la serpe, entre ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas passer. […] Et c’est en cela que la télévision accomplit la discrimination néo-capitaliste entre les bons et les méchants. Là réside la honte qu’elle doit cacher, en dressant un rideau de faux « réalismes ». » (Contre la télévision)

La télévision étant, pour lui, le bras armé de cette aliénation de masse. « La télévision, loin de diffuser des notions fragmentaires et privées d’une vision cohérente de la vie et du monde, est un puissant moyen de diffusion idéologique, et justement de l’idéologie consacrée de la classe dominante. » (Contre la télévision) Pasolini découvre, horrifié, la propagande moderne du divertissement de masse dont la bêtise n’a d’égale que la vulgarité, sous couvert d’un manichéisme moral mis au goût du jour : « Il émane de la télévision quelque chose d’épouvantable. Quelque chose de pire que la terreur que devait inspirer, en d’autres siècles, la seule idée des tribunaux spéciaux de l’Inquisition. Il y a, au tréfonds de ladite « télé », quelque chose de semblable, précisément, à l’esprit de l’Inquisition : une division nette, radicale, taillée à la serpe, entre ceux qui peuvent passer et ceux qui ne peuvent pas passer. […] Et c’est en cela que la télévision accomplit la discrimination néo-capitaliste entre les bons et les méchants. Là réside la honte qu’elle doit cacher, en dressant un rideau de faux « réalismes ». » (Contre la télévision)

Mais cet avilissement général est aussi de la responsabilité des hommes politiques qui acceptent tacitement de voir leur parole simplifiée, leur image dégradée, leur rôle discrédité. « L’écran de télévision est la terrible cage de l’Opinion publique – servilement servie pour obtenir un asservissement total – qui tient prisonnière toute la classe dirigeante italienne : la mèche blanche d’Aldo Moro, la jambe courte de Fanfani, le nez retroussé de Rumor, les glandes sébacées de Colombo, sont un spectacle représentatif qui tend à spoiler l’humanité de toute humanité. » (Contre la télévision)

C’était vrai du temps de Pasolini, ça l’est encore plus de nos jours. Un simple coup d’œil sur la prodigieuse machine consensuelle à fabriquer du bouffon qu’est Le Grand Journal de Canal + suffit à s’en convaincre. Un bref regard sur un quelconque programme de télé-réalité dont le but, toujours le même, est d’humilier les participants en flattant le spectateur suscite le dégoût.

Pour le romancier italien, seule une prise du conscience des téléspectateurs, un sursaut salvateur du peuple, contre cet instrument mesquin et vulgaire permettra de sortir le pays de sa torpeur générale. Il ne se faisait pourtant guère d’illusion : « Quand les ouvriers de Turin et de Milan commenceront à lutter aussi pour une réelle démocratisation de cet appareil fasciste qu’est la télé, on pourra réellement commencer à espérer. Mais tant que tous, bourgeois et ouvriers, s’amasseront devant leur téléviseur pour se laisser humilier de cette façon, il ne nous restera que l’impuissance du désespoir. » (Contre la télévision)

Le fascisme au carré de la société de consommation

Si le fascisme avait détruit la liberté des hommes, il n’avait pas dévasté les racines culturelles de l’Italie. Réussissant le tour de force de combiner l’asservissement aux modes et aux objets à la destruction de la culture ancestrale de son pays, le consumérisme lui apparut comme, pire que le fascisme, le véritable mal moderne à combattre. Un mal qui s’est immiscé dans le comportement de tous les Italiens avec une rapidité folle : en l’espace de quelques années, l’uniformisation était telle qu’il était désormais impossible de distinguer, par exemple, un fasciste d’un anti-fasciste. Il n’y a plus que des bourgeois bêtes et vulgaires dans un pays dégradé et stérile.

Si le fascisme avait détruit la liberté des hommes, il n’avait pas dévasté les racines culturelles de l’Italie. Réussissant le tour de force de combiner l’asservissement aux modes et aux objets à la destruction de la culture ancestrale de son pays, le consumérisme lui apparut comme, pire que le fascisme, le véritable mal moderne à combattre. Un mal qui s’est immiscé dans le comportement de tous les Italiens avec une rapidité folle : en l’espace de quelques années, l’uniformisation était telle qu’il était désormais impossible de distinguer, par exemple, un fasciste d’un anti-fasciste. Il n’y a plus que des bourgeois bêtes et vulgaires dans un pays dégradé et stérile.

La longue plainte de Pasolini est celle d’un homme qui assiste, impuissant, au génocide culturel de son pays : « Aucun centralisme fasciste n’est parvenu à faire ce qu’a fait le centralisme de la société de consommation. Le fascisme proposait un modèle réactionnaire et monumental, mais qui restait lettre morte. Les différentes cultures particulières (paysannes, sous-prolétariennes, ouvrières) continuaient imperturbablement à s’identifier à leurs modèles, car la répression se limitait à obtenir leur adhésion en paroles. De nos jours, au contraire, l’adhésion aux modèles imposés par le centre est totale et inconditionnée. On renie les véritables modèles culturels. L’abjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la « tolérance » de l’idéologie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l’histoire humaine. » (Écrits corsaires)

L’injonction hédoniste et la fausse tolérance ont également souillé la naïveté des cœurs tendres. Les hommes et les femmes sont devenus des machines se fracassant les unes contre les autres. « Le consumérisme a définitivement humilié la femme en créant d’elle un mythe terroriste. Les jeunes garçons qui marchent presque religieusement dans la rue en tenant, d’un air protecteur, une main sur l’épaule de la jeune fille, ou en lui serrant romantiquement la main, font rire ou bien serrent le cœur. Rien n’est plus insincère qu’un tel rapport réalisé concrètement par le couple de la société de consommation. » (Lettres luthériennes) La fausse libération sexuelle est en réalité une obligation sociale, créant un désarroi chez ceux qui ne se conforment pas à la panoplie du parfait petit consommateur de corps. Le couple est désormais maudit.

« Je sais qu’en tapant toujours sur le même clou, on peut arriver à faire s’écrouler une maison. »

Pasolini refuse ce bonheur factice dont l’unique cause est la satisfaction immédiate des besoins matériels, l’achat compulsif et jovial dans une société au bord du gouffre, la grande fête des magasins accueillants : « Tout le monde est malin et, par conséquent, tout le monde a sa bonne tête de malheureux. Être malin est le premier commandement du pouvoir de la société de consommation : être malin pour être heureux (hédonisme du consommateur). Résultat : le bonheur est entièrement et totalement faux, alors que se répand de plus en plus un malheur immédiat. » (Lettres luthériennes)

Le crépuscule d’un homme haï par tous

« Je suis complètement seul. Et, de plus, entre les mains du premier qui voudra me frapper. Je suis vulnérable. Soumis à tous les chantages. Je bénéficie peut-être, c’est vrai, d’une certaine solidarité, mais elle est purement virtuelle. Elle ne peut m’être d’aucune aide dans les faits. » (Contre la télévision) Prophète de sa propre destinée, Pasolini a succombé à la haine de ses contemporains.

Il fut assassiné la nuit du 1er au 2 novembre 1975 sur la plage d’Ostie, près de Rome, par une bande de misérables lâches, ces « ragazzi di vita », héros de ses romans et de ses films, qu’il côtoyait régulièrement. Assassiné par ceux qu’il aimait. Ferrara, qui a toujours été fasciné par la chute des figures mythiques, ne nous épargne pas la cruauté de ces derniers instants d’horreur. Ceux d’un homme battu à mort parce que porteur de la marque infamante du scandale. Il avait 53 ans.

À la suite de cette ignominie, certains n’hésitèrent pas à brandir cette justification puante selon laquelle « il l’avait bien cherché, ce sale PD ». Une excuse d’assassins que, sous couvert d’un puritanisme moral, on entend encore de nos jours pour justifier les pires crimes (viols, lynchages ou attentats). Pour légitimer la violence physique des bourreaux, il faut commencer par accuser « la violence symbolique » et « oppressante » des victimes. Soit la barbarie qui considère, in fine, le meurtre comme une réponse appropriée à un poème, un film ou un dessin. Une perte de sens de la mesure ahurissante. Une logique proprement fasciste.

Profondément pessimiste, Pasolini était descendu en Enfer, au-delà de l’horizon, et nous avait mis en garde : « Je ne crois pas que l’homme puisse être libre. Il ne faut jamais rien espérer : l’espérance est une chose horrible que les partis ont inventée pour garder leurs militants. » Mais il a paradoxalement chanté le plus beau des conseils à Gennariello dans ses Lettres luthériennes, celui qui mérite notre attention en tout lieu et en tout temps, celui qui fait danser la grâce avec la rage : « Ne te laisse pas tenter par les champions du malheur, de la hargne stupide, du sérieux joint à l’ignorance. Sois joyeux. »

Nos desserts :

- La dernière interview de Pasolini, sur Ballast

- Vidéo : fascisme et société de consommation

- Documentaire : Enquête sur l’assassinat de Pasolini

- Émission INA : Pier Paolo Pasolini : une vitalité désespérée

- Film La Ricotta

- Film L’Évangile selon saint Matthieu

- Extrait du film Salo ou les 120 journées de Sodome

00:05 Publié dans Biographie, Cinéma, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pier paolo pasolini, cinéma, film, italie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook