En cette rentrée où nous n’avons pas beaucoup de traductions de grands textes de sciences sociales à nous mettre sous la dent, on peut se réjouir que les Éditions de l’EHESS nous offrent l’accès à un texte clé d’un auteur dont le soupçon qui l’entoure, à juste titre au vu de son engagement nazi, nous fait trop oublier qu’il a été un très grand juriste : Carl Schmitt, qui publia Loi et jugement en 1912.

Carl Schmitt, Loi et jugement. Une enquête sur le problème de la pratique du droit. Trad. de l’allemand et présenté par Rainer Maria Kiesow. EHESS, 167 p., 22 €

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution (1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier Beaud, dans sa préface à l’édition française de Théorie de la constitution, qualifie de « véritable recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».

De l’œuvre proprement juridique du jeune Carl Schmitt, disons de celle d’avant 1933, nous possédons en français Théorie de la constitution (1928, PUF 1993), La valeur de l’État et la signification de l’individu (1914, Droz 2003), mais il nous manquait jusqu’aujourd’hui un petit ouvrage de 1912 intitulé Loi et jugement, qu’Olivier Beaud, dans sa préface à l’édition française de Théorie de la constitution, qualifie de « véritable recherche de théorie du droit abordant les questions les plus fondamentales ».

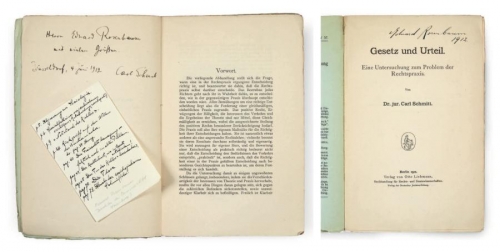

Carl Schmitt a vingt-trois ans en 1912 et ce qui fascine dans ce texte, de jeunesse mais déjà très maîtrisé, c’est, avec la rigueur du questionnement, le souci constant d’éviter l’amalgame, la confusion et le malentendu ; l’éclairage qu’il jette sur la notion de décision telle que l’entendra l’auteur de la Théologie politique tout au long de sa vie. Rééditant Gesetz und Urteil en 1969, Carl Schmitt met lui-même en perspective son travail, en souligne les enjeux pour la pratique du droit d’abord, et laisse entendre toutes les conséquences que « l’autonomie de la décision », qu’il cherche à dégager, peut avoir sur la doctrine de l’État et de la souveraineté. Et il prévient qu’une « polémique farouche » a voulu travestir sa conception de la décision en « un acte fantastique de l’arbitraire ». Nous voilà avertis : si nous voulons évaluer l’œuvre de Schmitt, nous ne pouvons pas nous priver de lire Loi et jugement, car s’y trouve le « sens originel » dans sa « simplicité » de ce que signifie décider.

Alors que fleurissent les doctrines du droit dans le monde germanique de l’époque, mais aussi dans l’ensemble de l’Europe, Schmitt s’intéresse à la pratique. Mais il ne va pas le faire en sociologue, sa confrontation avec Marx et Weber n’a pas encore eu lieu, encore moins en psychologue – sans cesse dans l’ouvrage, Schmitt cherche à se démarquer de la psychologie et en particulier de celle du juge –, mais en restant à l’intérieur du droit, cherchant à élaborer une sorte de théorie de la pratique du droit possédant – l’auteur tient à éviter le terme d’autonomie – un « critère autochtone » par rapport au théorique. Hans Kelsen, le père de la Théorie pure du droit, n’a encore publié en 1912 que ses Problèmes fondamentaux de la doctrine du droit constitutionnel, mais il représente déjà le positivisme normatif que Schmitt s’emploie à disqualifier.

Le point de départ est une question (bien entendu elle-même « décisive », puisqu’elle décide déjà de ce qu’est l’ordre juridique ; en même temps, comme le dit Schmitt dans son avant-propos, elle « est décidée » par la pratique) : « quand une décision judiciaire est-elle correcte ? ». Commence alors un extraordinaire cernement de la question qui rappelle la méthode débouchant sur la définition du critère, et donc de l’essence, pour Schmitt, du politique. Ce n’est ni le comment on décide, ni les statistiques de décisions correctes, ni les diverses opinions sur leur correction ; la question n’interroge pas non plus l’histoire de la pratique, ni l’évolution historique des idéaux, mais « le critère de rectitude qui est spécifique à la pratique du droit ».

Une fois ce que l’on recherche déterminé, Schmitt se livre à la réfutation de différentes thèses : celle de la rectitude d’une décision par sa « conformité à la loi » ou à la « volonté du législateur » qui au mieux transforme le jugement en opération logique (« logicisme de la justice ») de subsomption du cas particulier sous la norme générale, au pire réduit le juge à un « automate ». De ce point de vue, Schmitt se démarque aussi bien de l’herméneutique jurisprudentielle, identifiant interprétation correcte et décision correcte, que du mouvement connu sous le nom d’« école libre du droit » (Freirechtsschule) qui cherchait à élargir de manière extra-juridique (jugements moraux, culture) le concept de loi et de norme et auquel Schmitt reproche d’être incapable à la fin de dégager un critère de rectitude autre que celui du normativisme juridique (la conformité à la loi).

Pour découvrir ce critère de rectitude spécifique, il faut d’abord bien distinguer la doctrine du droit et la pratique du droit, ce que Schmitt appelle sa « détermination » (Rechtsbestimmtheit ; à ce point central du texte, le traducteur fait opportunément remarquer que le terme de Besttimmtheit vient de la logique de Hegel, mais il ne va pas malheureusement plus loin dans son commentaire), autrement dit le moment où le juge statue sur un cas, dit le droit (iurisdictio ou iurisfactio), énonce, en le créant ainsi dans sa détermination hic et nunc, le to dikaion (le juste). Le résultat de cette opération ne peut être déduit, son caractère aléatoire et risqué ne peut être effacé. La motivation du jugement ne peut se superposer parfaitement à la décision. La pratique découvre là son autonomie, le droit statué n’existe pas avant le jugement, comme une pure et simple application. Il est produit. Ce qui ne fait pas pour autant du juge un législateur.

À la fin, quel est ce critère de rectitude appartenant de « manière autochtone à la pratique du droit » ? Une décision judiciaire est correcte si « l’on peut admettre qu’un autre juge aurait décidé de la même manière ». C’est ici que le décisionnisme du jeune Schmitt, mais il nous a prévenus que la polémique ultérieure avait défiguré son concept, doit devenir l’objet de toutes les attentions. Invoquer « l’autre juge », c’est introduire une collégialité, la position collective de gens de métier ; au-delà, c’est faire appel à une sorte de sensus judiciarii d’une société, d’une époque, bref, c’est réintroduire l’histoire et la sociologie, là où pourtant Schmitt voulait les écarter.

Mais introduire le tiers, c’est aussi consacrer un mouvement constant dans l’histoire moderne du droit, celui de la hiérarchisation des juridictions et de la complexité des relations entre les différentes cours. Surtout, en appeler à « l’autre juge » consiste à circonscrire le jugement dans la « prévisibilité » et la « calculabilité », même dans le cas où un jugement serait rendu contra legem. Ceux qui ont lu Derrida, et le Derrida lecteur de Schmitt pour qui l’expression schmittienne de « décision calculable » serait un oxymore, seront surpris par cette reprise (en main ?) soudaine du concept de décision, tout à coup arraché à l’indétermination (et pour cause puisque Schmitt parle de « détermination du droit ») au risque, au saut, à l’incommensurabilité des motifs et de l’acte de jugement. Mais on comprend que tous ces points qui caractérisent la rectitude de la décision autorisent Schmitt à penser qu’ainsi il échappe au « fantastique de l’arbitraire ».

L’auteur d’Ex captivitate salus ne réécrit pas en 1969 son texte de 1912 sous le coup de la querelle. Encore une fois, il nous indique que sa réflexion sur l’autonomie de la décision n’est pas restée sans conséquences sur la définition de la souveraineté étatique. En 1912, il cherche à isoler le propre de la pratique correcte du droit et veut en discerner le critère déterminant, et l’on découvre que ce n’est pas tant la décision qui l’intéresse que la mise au jour du degré d’autochtonie de la pratique du droit par rapport à la doctrine, et la définition de ce qu’est l’ordre juridique.

Peut-on affirmer que Schmitt, pour le politique, va suivre le même cheminement, guidé par la même préoccupation ? Répondre à cette question permettrait, non pas d’oublier son engagement nazi, mais de savoir si nous pouvons conserver la recherche du critère du politique (sans conserver la différence ami/ennemi) sans forcément se focaliser sur la souveraineté (est souverain celui qui décide) mais au contraire, comme semble s’y essayer en ce moment même Bruno Latour, sur l’autonomie de la pratique politique.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

R. R. Reno

R. R. Reno

Il y a quatre-vingt ans, mourait en exil à Paris, à l’Hôpital Necker, l’un des plus grands écrivains de l’ancienne Double Monarchie austro-hongroise, Joseph Roth (1894-1939). Issu d’une famille juive des confins galiciens de l’Empire, Roth se convertit au catholicisme et passa du socialisme utopique au monarchisme nostalgique. Il fut, avec ses superbes romans La Marche de Radetzky et La Crypte des Capucins, le mémorialiste d’un empire disparu et le théoricien d’un conservatisme éclairé, celui des Habsbourg. Deux excellentes raisons de le lire !

Il y a quatre-vingt ans, mourait en exil à Paris, à l’Hôpital Necker, l’un des plus grands écrivains de l’ancienne Double Monarchie austro-hongroise, Joseph Roth (1894-1939). Issu d’une famille juive des confins galiciens de l’Empire, Roth se convertit au catholicisme et passa du socialisme utopique au monarchisme nostalgique. Il fut, avec ses superbes romans La Marche de Radetzky et La Crypte des Capucins, le mémorialiste d’un empire disparu et le théoricien d’un conservatisme éclairé, celui des Habsbourg. Deux excellentes raisons de le lire ! Comme l’écrit justement Claudio Magris, qui a tant fait pour le ressusciter, Joseph Roth incarna bien « l’aède du crépuscule de la vieille Europe et de l’identité individuelle », quels que fussent ses masques qu’il porta avec une sorte de dandysme narquois, celui du juif galicien converti au catholicisme autrichien ou celui du caporal qui se prétendit officier de l’Armée impériale et royale. Désespéré par la perte de sa patrie, réduit à une misère noire que son ami Zweig, entre autres bienfaiteurs, tenta d’atténuer, Roth finit ses jours dans deux endroit mythiques de la Rive gauche, tous deux situés en face l’un de l’autre à l’ombre du Sénat, l’Hôtel Foyot, où logèrent Joseph II et Rilke, détruit en 1938 au moment de l’Anschluss, et le Café Tournon, demeuré intact, où je me rends en pèlerinage à chacun de mes passages parisiens, seul ou en compagnie de l’un ou l’autre confrère. J’aime à y rêver à ces émigrés monarchistes devant un verre de bourgogne.

Comme l’écrit justement Claudio Magris, qui a tant fait pour le ressusciter, Joseph Roth incarna bien « l’aède du crépuscule de la vieille Europe et de l’identité individuelle », quels que fussent ses masques qu’il porta avec une sorte de dandysme narquois, celui du juif galicien converti au catholicisme autrichien ou celui du caporal qui se prétendit officier de l’Armée impériale et royale. Désespéré par la perte de sa patrie, réduit à une misère noire que son ami Zweig, entre autres bienfaiteurs, tenta d’atténuer, Roth finit ses jours dans deux endroit mythiques de la Rive gauche, tous deux situés en face l’un de l’autre à l’ombre du Sénat, l’Hôtel Foyot, où logèrent Joseph II et Rilke, détruit en 1938 au moment de l’Anschluss, et le Café Tournon, demeuré intact, où je me rends en pèlerinage à chacun de mes passages parisiens, seul ou en compagnie de l’un ou l’autre confrère. J’aime à y rêver à ces émigrés monarchistes devant un verre de bourgogne.