Par Clément d’Augis

Ex: https://lesobservateurs.ch

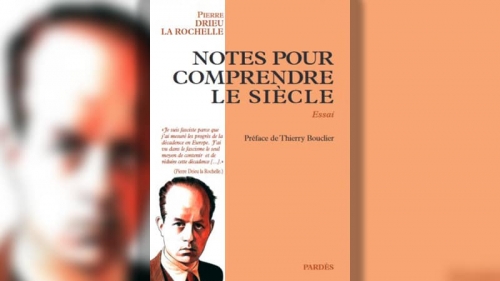

♦ En octobre 1941, quatre ans avant son suicide, Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) publie les Notes pour comprendre le siècle (1), un ouvrage précieux, d’une acuité critique et d’une érudition saisissante, au propos souvent confondant d’actualité. La récente réédition chez Pardès, accompagnée d’une excellente préface de Thierry Bouclier (avocat et docteur en droit), rend justice à ce texte, dont la lecture éclaire toujours davantage à mesure que la déliquescence de nos sociétés européennes s’accélère.

Une généalogie de la décadence

Au fil d’une centaine de pages seulement, et en huit chapitres distincts, le romancier « européiste », l’essayiste radical, le styliste dandy énonce dans un propos condensé, toujours efficace — bien que parfois désordonné dans l’apparence (il s’en justifie dans la postface) — les lacunes métaphysiques d’une civilisation en pleine décadence. Traçant la chronologie de celle-ci, notamment en parcourant l’histoire de l’esthétique européenne et en dressant des portraits littéraires d’une rare finesse, il développe la thèse qui va traverser l’ouvrage et justifier tout propos : cette décadence trouve sa cause fondamentale dans le déséquilibre du corps et de l’esprit.

Drieu va examiner la problématique dualiste dans sa plus longue histoire. Il remonte aux Grecs, passe par les Écritures, s’arrête au Moyen Âge. Objet du premier chapitre, il est, pour lui, le moment historique de la parfaite mesure entre corps et esprit, moment viril, moment chrétien par excellence (on retient les magnifiques pages sur un Christ conquérant).

Drieu montre la grandeur médiévale dans les Arts, l’organisation sociale, la mystique…

En revanche, il identifie, comme Guénon et nombre de penseurs de la décadence, la chute, à la trop succinctement nommée « Renaissance » (il en distingue deux moments). Par l’expansion de l’urbanisme et le pourrissement graduel du modèle féodal, le spirituel va prendre le pas sur le physique, le corps est progressivement relégué : « Dans les villes commence à se former la conception bourgeoise de la vie, la conception intellectuelle et rationaliste de l’homme sans corps, de l’homme assis » (p. 43).

Après avoir décrit les dégâts conjoints de la Réforme et de la Contre-Réforme, la déviation du christianisme dans l’humanisme rationaliste, Drieu va entamer une profonde herméneutique littéraire. Immense lettré et grand critique, il examine un panthéon colossal, déploie des analyses foisonnantes, nuancées bien que tranchantes, toujours édifiantes. De Rousseau à Valéry, en passant par Vigny, Balzac, Rimbaud, Bloy, Barrès, Céline ou Claudel, il étudie pas moins de vingt auteurs. Et le Normand n’épargne personne, du vitriol sous la plume.

Drieu interprète la réaction romantique face au rationalisme comme une aporie (il comprend par ailleurs le naturalisme comme un romantisme — où on le suivra moins, bien qu’il explicite parfaitement son propos).

Le premier romantisme « qui n’est que le retournement du rationalisme contre soi-même » (p. 77), ne ramène aucunement l’équilibre ; au contraire, il détache l’homme, accouchant d’une inféconde mystique, et portant une vision mortifère du corps, sale, dégradé.

Du renouveau symboliste à l’homme nouveau

Loin de se contenter d’une analyse méthodique, et ne cédant à aucune forme de nihilisme, Drieu invoque avec passion (certes plus tempérée que dans certains de ses Écrits de Jeunesse) un formidable mouvement de renaissance européenne, en acte, et en décrit les prémisses et les points saillants.

Littéraire d’abord, Drieu voit, par l’achèvement du romantisme dans le symbolisme (« C’est dans le symbolisme — pris au sens large — que le romantisme réel (…) s’est enfin réalisé », p. 84), la reprise d’une mystique de la force, le vecteur profond d’un retour au corps, le rééquilibrage de la dualité. Le Rimbaud d’Une saison en enfer rend possible Bloy, puis Claudel, à qui Drieu adresse un intense panégyrique. Alors, « le cercle est bouclé, l’homme s’est reconstruit, l’âme et le corps après une si longue séparation se sont rejoints » (p. 87).

Sur le terreau d’une littérature de muscles, d’une mystique lui laissant place, le corps peut réapparaitre, très concrètement. On assiste à la codification des sports d’équipe, à la naissance de l’athlétisme, de l’alpinisme, de Coubertin… C’est dans ce retour de la vigueur que Drieu voit les conséquences de la réconciliation symboliste.

Retour aux couleurs, à la nature comme socle (le scoutisme par exemple), au sol natal ; retour nietzschéen de la force aussi. Nietzsche, qualifié de prophète, « jette un anathème écrasant et bientôt définitif sur tout le rationalisme » (p. 105). L’Europe renoue avec le courage, la discipline : « L’homme nouveau a réuni les vertus qui étaient depuis longtemps dissociées et souvent opposées les unes aux autres : les propriétés de l’athlète et du moine, du soldat et du militant » (p. 120).

Les systèmes nationaux-socialistes viennent, selon Drieu, consacrer pleinement cette vision réconciliée, la totalité harmonique médiévale retrouvée.

L’histoire a tranché, on sait comment.

L’optimisme d’un désespéré

L’optimisme d’un désespéré

Y croyait-il vraiment encore ? Lui qui, dans son Journal, pouvait écrire au 1er octobre 1941 : « Peu de fascisme en France, parce que peu de vie (…) à quoi bon inventer le fascisme en France quand ailleurs il va être dépassé -— et en Allemagne même ? » (Journal, p. 275) ; lui qui seize jours plus tard écrira dans le même journal, comme le souligne Thierry Bouclier, l’impossibilité d’une victoire allemande définitive sur le front russe, en percevant les conséquences pour l’idéal européen tel qu’il l’avait pensé.

Pourquoi donc lire Drieu ? D’abord – et cela pourrait se suffire à soi-même – parce que bien que très condensée, les Notes pour comprendre le siècle est une passionnante et singulière histoire de la littérature.

On doit ensuite lire les Notes parce que leur pertinence et leur lucidité sur le mal européen du XXème siècle sont, pour bonne part, largement transposables à notre contemporanéité, plus encore, à notre immédiate actualité. Thierry Bouclier souligne, à la fin de la préface, citant Drieu, comment « la France des assis » s’est imposée durant le confinement lié à l’épidémie de COVID-19, très loin de l’homme idéal de Drieu, un homme sain, sportif, valeureux, courageux, enraciné, radical. Un modèle, soit dit en passant, qu’il faudrait s’appliquer à soi-même tant cela semble être une condition nécessaire à toute ambition de régénérescence identitaire.

On peut également trouver un éclairage sur les motifs profonds de la récente décapitation d’un enseignant, au nom d’Allah, par un Tchétchène de dix-huit ans, quand Drieu affirme : « Il n’y a de barbarie qu’au contact d’une décadence et dans cette décadence. Le Germain de Tacite n’est pas un barbare, c’est un primitif. Mais au contact du Romain déchu, il devient un barbare c’est-à-dire un homme soudain sorti de son horizon, désorienté, affolé, excessif, convulsé par la répugnance et l’attirance du pire. Reste que le Romain déchu est barbare avant le Germain pris dans la marge de l’Empire » (p. 76).

Remplacer Romain et Barbare par qui l’on voudra.

Clément d’Augis

07/11/2020

(1) Pierre Drieu la Rochelle : Notes pour comprendre le siècle, éd. Pardès, 138 pages avec iconographie et index, 16 euros, 2020

source: https://www.polemia.com/decadence-et-renaissance-des-raci...

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Dès les années 1980, Lepa Brena alias Fahreta Živojinovitch remplit les salles en Bosnie-Herzégovine yougoslave post-titiste. Dix ans plus tard, la Serbe Ceca vend plus de dix millions de disques. Svetlana Ražnatovitch de son vrai nom épouse en 1995 le célèbre commandant Arkan, chef des Tigres, le nom courant pour désigner la Garde des volontaires serbes dans la guerre contre la Croatie. Un policier assassine son mari en 2000 à 47 ans. Malgré un destin tragique à la George Floyd, cette disparition ne suscite pas une protestation planétaire… Ceca met ensuite son immense popularité au service d’un modeste club de football belgradois.

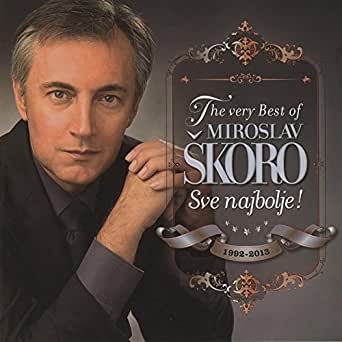

Dès les années 1980, Lepa Brena alias Fahreta Živojinovitch remplit les salles en Bosnie-Herzégovine yougoslave post-titiste. Dix ans plus tard, la Serbe Ceca vend plus de dix millions de disques. Svetlana Ražnatovitch de son vrai nom épouse en 1995 le célèbre commandant Arkan, chef des Tigres, le nom courant pour désigner la Garde des volontaires serbes dans la guerre contre la Croatie. Un policier assassine son mari en 2000 à 47 ans. Malgré un destin tragique à la George Floyd, cette disparition ne suscite pas une protestation planétaire… Ceca met ensuite son immense popularité au service d’un modeste club de football belgradois. Contrairement à l’Occident mondialisé et dégénéré où un répertoire clairement nationaliste l’exclurait aussitôt des cénacles artistiques, Miroslav Ŝkoro a présidé de longues années le conseil d’administration de la plus grande société d’édition musicale croate. Il se joint parfois aux concerts de son ami Marko Perkovitch Thompson avec qui il chante la foi, le travail, la famille, la patrie, l’armée et l’honneur. Interdit de séjour dans différents États membres de la pseudo-Union européenne, Marko Perkovitch Thompson, 54 ans, enthousiasme toujours un public jeune et fidèle dans des concerts au décorum souvent politisé. En 2012, 43 % des lycéens croates écoutaient du turbofolk! Perkovitch Thompson s’en écarte toutefois pour privilégier un autre courant musical tout aussi entraînant : l’ethno-rock.

Contrairement à l’Occident mondialisé et dégénéré où un répertoire clairement nationaliste l’exclurait aussitôt des cénacles artistiques, Miroslav Ŝkoro a présidé de longues années le conseil d’administration de la plus grande société d’édition musicale croate. Il se joint parfois aux concerts de son ami Marko Perkovitch Thompson avec qui il chante la foi, le travail, la famille, la patrie, l’armée et l’honneur. Interdit de séjour dans différents États membres de la pseudo-Union européenne, Marko Perkovitch Thompson, 54 ans, enthousiasme toujours un public jeune et fidèle dans des concerts au décorum souvent politisé. En 2012, 43 % des lycéens croates écoutaient du turbofolk! Perkovitch Thompson s’en écarte toutefois pour privilégier un autre courant musical tout aussi entraînant : l’ethno-rock.  On ne doit pas confondre le turbofolk, l’ethno-rock et l’électro-folk avec la « Oï ! », la musique skinhead, le RAC (rock anti-communiste) et le RIF (rock identitaire français). La synthèse heureuse entre le rock et la musique vernaculaire ne s’opère pas encore dans l’Hexagone à l’exception notable d’un sympathique et talentueux groupe gascon. Boisson Divine est ce qui se rapproche le plus du turbofolk balkanique. Ces genres musicaux valent en tout cas mille fois mieux que l’abject rap des banlieues américanosphériques.

On ne doit pas confondre le turbofolk, l’ethno-rock et l’électro-folk avec la « Oï ! », la musique skinhead, le RAC (rock anti-communiste) et le RIF (rock identitaire français). La synthèse heureuse entre le rock et la musique vernaculaire ne s’opère pas encore dans l’Hexagone à l’exception notable d’un sympathique et talentueux groupe gascon. Boisson Divine est ce qui se rapproche le plus du turbofolk balkanique. Ces genres musicaux valent en tout cas mille fois mieux que l’abject rap des banlieues américanosphériques.

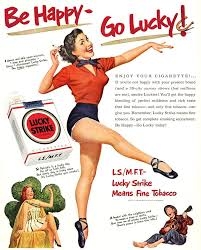

Sur ce dernier point, on se souvient par exemple de la stratégie employée par les cigarettiers américains pour étendre leur marché. Durant la première guerre mondiale ils avaient généreusement distribué des cigarettes aux soldats. Résultat, après la fin des hostilités, la plupart des hommes fumait. Mais comment faire fumer les femmes ? Les cigarettiers ont donc sollicité Edward Bernays, publicitaire et neveu de Sigmund Freud. Celui-ci s’est adressé aux suffragettes et féministes, les incitant à défiler clopes au bec, devant les caméras, lors du traditionnel défilé de la parade de Pâque 1929. Les cigarettes étaient appelées « torches de la liberté ». Ainsi, grâce à Bernays, fumer devenait soudainement le symbole de la conquête du pouvoir masculin et de la libération de la femme... au prix de quelques cancers mais pour le plus grand profit de l’industrie cigarettière (contrôlée par des hommes) ! Un cas d’école !

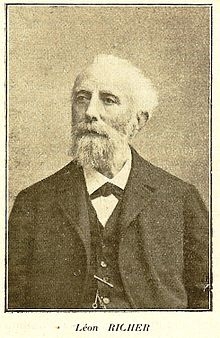

Sur ce dernier point, on se souvient par exemple de la stratégie employée par les cigarettiers américains pour étendre leur marché. Durant la première guerre mondiale ils avaient généreusement distribué des cigarettes aux soldats. Résultat, après la fin des hostilités, la plupart des hommes fumait. Mais comment faire fumer les femmes ? Les cigarettiers ont donc sollicité Edward Bernays, publicitaire et neveu de Sigmund Freud. Celui-ci s’est adressé aux suffragettes et féministes, les incitant à défiler clopes au bec, devant les caméras, lors du traditionnel défilé de la parade de Pâque 1929. Les cigarettes étaient appelées « torches de la liberté ». Ainsi, grâce à Bernays, fumer devenait soudainement le symbole de la conquête du pouvoir masculin et de la libération de la femme... au prix de quelques cancers mais pour le plus grand profit de l’industrie cigarettière (contrôlée par des hommes) ! Un cas d’école ! Paradoxalement, c’est bien dans des loges masculines que s’élabore l’idéologie féministe. Si la franc-maçonnerie est alors le laboratoire de pensée de la République (elle le reste assez largement aujourd’hui), la République est alors un instrument au service de la banque, de la finance et de l’industrie (idem). Le sas entre les trois entités est donc loin d’être étanche : les francs-maçons sont surreprésentés dans les instances républicaines (à titre d’exemple, six présidents de la IIIe République sont francs-maçons), et le rôle des francs-maçons élus se cantonne essentiellement à défendre les intérêts bien compris de l’oligarchie. De là ces scandales qui, lorsqu’ils éclatent, éclaboussent à la fois la franc-maçonnerie, la République et l’oligarchie (krach boursier de 1882, scandale des décorations, scandale de Panama…). Tout cela pour dire que la franc-maçonnerie n’aurait jamais pu fonder le féminisme s’il y avait eu le moindre danger que le féminisme soit contraire aux intérêts de l’oligarchie. Bien au contraire : la « libération de la femme » sort la femme de son foyer et la livre pieds et poings liés à un patronat immoral et cupide. De fait, la « libération de la femme » double la main d’œuvre disponible et, comme aujourd’hui avec l’immigration (les mêmes sont à la manœuvre), fait peser à la baisse sur les salaires. Les féministes sont les idiotes utiles du Grand Capital… et de ses agents francs-maçons, qui sont historiquement des hommes (notons que le rôle de la franc-maçonnerie dans l’élaboration du féminisme apparaît très clairement dans d’autres pays que la France. Citons notamment l’Espagne, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis…).

Paradoxalement, c’est bien dans des loges masculines que s’élabore l’idéologie féministe. Si la franc-maçonnerie est alors le laboratoire de pensée de la République (elle le reste assez largement aujourd’hui), la République est alors un instrument au service de la banque, de la finance et de l’industrie (idem). Le sas entre les trois entités est donc loin d’être étanche : les francs-maçons sont surreprésentés dans les instances républicaines (à titre d’exemple, six présidents de la IIIe République sont francs-maçons), et le rôle des francs-maçons élus se cantonne essentiellement à défendre les intérêts bien compris de l’oligarchie. De là ces scandales qui, lorsqu’ils éclatent, éclaboussent à la fois la franc-maçonnerie, la République et l’oligarchie (krach boursier de 1882, scandale des décorations, scandale de Panama…). Tout cela pour dire que la franc-maçonnerie n’aurait jamais pu fonder le féminisme s’il y avait eu le moindre danger que le féminisme soit contraire aux intérêts de l’oligarchie. Bien au contraire : la « libération de la femme » sort la femme de son foyer et la livre pieds et poings liés à un patronat immoral et cupide. De fait, la « libération de la femme » double la main d’œuvre disponible et, comme aujourd’hui avec l’immigration (les mêmes sont à la manœuvre), fait peser à la baisse sur les salaires. Les féministes sont les idiotes utiles du Grand Capital… et de ses agents francs-maçons, qui sont historiquement des hommes (notons que le rôle de la franc-maçonnerie dans l’élaboration du féminisme apparaît très clairement dans d’autres pays que la France. Citons notamment l’Espagne, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis…).