Par Clément d’Augis

Ex: https://lesobservateurs.ch

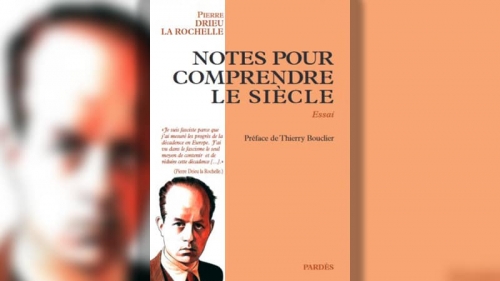

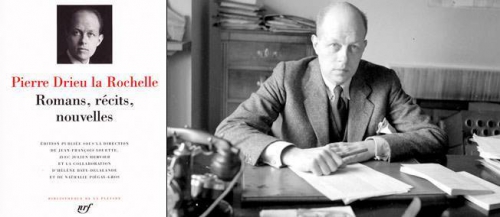

♦ En octobre 1941, quatre ans avant son suicide, Pierre Drieu la Rochelle (1893-1945) publie les Notes pour comprendre le siècle (1), un ouvrage précieux, d’une acuité critique et d’une érudition saisissante, au propos souvent confondant d’actualité. La récente réédition chez Pardès, accompagnée d’une excellente préface de Thierry Bouclier (avocat et docteur en droit), rend justice à ce texte, dont la lecture éclaire toujours davantage à mesure que la déliquescence de nos sociétés européennes s’accélère.

Une généalogie de la décadence

Au fil d’une centaine de pages seulement, et en huit chapitres distincts, le romancier « européiste », l’essayiste radical, le styliste dandy énonce dans un propos condensé, toujours efficace — bien que parfois désordonné dans l’apparence (il s’en justifie dans la postface) — les lacunes métaphysiques d’une civilisation en pleine décadence. Traçant la chronologie de celle-ci, notamment en parcourant l’histoire de l’esthétique européenne et en dressant des portraits littéraires d’une rare finesse, il développe la thèse qui va traverser l’ouvrage et justifier tout propos : cette décadence trouve sa cause fondamentale dans le déséquilibre du corps et de l’esprit.

Drieu va examiner la problématique dualiste dans sa plus longue histoire. Il remonte aux Grecs, passe par les Écritures, s’arrête au Moyen Âge. Objet du premier chapitre, il est, pour lui, le moment historique de la parfaite mesure entre corps et esprit, moment viril, moment chrétien par excellence (on retient les magnifiques pages sur un Christ conquérant).

Drieu montre la grandeur médiévale dans les Arts, l’organisation sociale, la mystique…

En revanche, il identifie, comme Guénon et nombre de penseurs de la décadence, la chute, à la trop succinctement nommée « Renaissance » (il en distingue deux moments). Par l’expansion de l’urbanisme et le pourrissement graduel du modèle féodal, le spirituel va prendre le pas sur le physique, le corps est progressivement relégué : « Dans les villes commence à se former la conception bourgeoise de la vie, la conception intellectuelle et rationaliste de l’homme sans corps, de l’homme assis » (p. 43).

Après avoir décrit les dégâts conjoints de la Réforme et de la Contre-Réforme, la déviation du christianisme dans l’humanisme rationaliste, Drieu va entamer une profonde herméneutique littéraire. Immense lettré et grand critique, il examine un panthéon colossal, déploie des analyses foisonnantes, nuancées bien que tranchantes, toujours édifiantes. De Rousseau à Valéry, en passant par Vigny, Balzac, Rimbaud, Bloy, Barrès, Céline ou Claudel, il étudie pas moins de vingt auteurs. Et le Normand n’épargne personne, du vitriol sous la plume.

Drieu interprète la réaction romantique face au rationalisme comme une aporie (il comprend par ailleurs le naturalisme comme un romantisme — où on le suivra moins, bien qu’il explicite parfaitement son propos).

Le premier romantisme « qui n’est que le retournement du rationalisme contre soi-même » (p. 77), ne ramène aucunement l’équilibre ; au contraire, il détache l’homme, accouchant d’une inféconde mystique, et portant une vision mortifère du corps, sale, dégradé.

Du renouveau symboliste à l’homme nouveau

Loin de se contenter d’une analyse méthodique, et ne cédant à aucune forme de nihilisme, Drieu invoque avec passion (certes plus tempérée que dans certains de ses Écrits de Jeunesse) un formidable mouvement de renaissance européenne, en acte, et en décrit les prémisses et les points saillants.

Littéraire d’abord, Drieu voit, par l’achèvement du romantisme dans le symbolisme (« C’est dans le symbolisme — pris au sens large — que le romantisme réel (…) s’est enfin réalisé », p. 84), la reprise d’une mystique de la force, le vecteur profond d’un retour au corps, le rééquilibrage de la dualité. Le Rimbaud d’Une saison en enfer rend possible Bloy, puis Claudel, à qui Drieu adresse un intense panégyrique. Alors, « le cercle est bouclé, l’homme s’est reconstruit, l’âme et le corps après une si longue séparation se sont rejoints » (p. 87).

Sur le terreau d’une littérature de muscles, d’une mystique lui laissant place, le corps peut réapparaitre, très concrètement. On assiste à la codification des sports d’équipe, à la naissance de l’athlétisme, de l’alpinisme, de Coubertin… C’est dans ce retour de la vigueur que Drieu voit les conséquences de la réconciliation symboliste.

Retour aux couleurs, à la nature comme socle (le scoutisme par exemple), au sol natal ; retour nietzschéen de la force aussi. Nietzsche, qualifié de prophète, « jette un anathème écrasant et bientôt définitif sur tout le rationalisme » (p. 105). L’Europe renoue avec le courage, la discipline : « L’homme nouveau a réuni les vertus qui étaient depuis longtemps dissociées et souvent opposées les unes aux autres : les propriétés de l’athlète et du moine, du soldat et du militant » (p. 120).

Les systèmes nationaux-socialistes viennent, selon Drieu, consacrer pleinement cette vision réconciliée, la totalité harmonique médiévale retrouvée.

L’histoire a tranché, on sait comment.

L’optimisme d’un désespéré

L’optimisme d’un désespéré

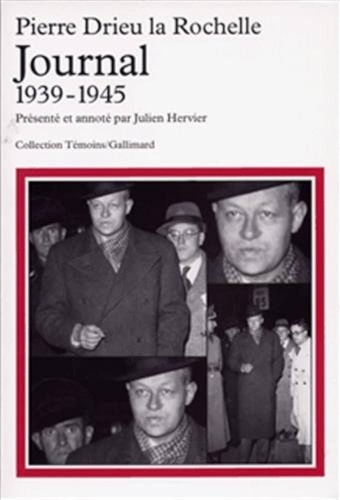

Y croyait-il vraiment encore ? Lui qui, dans son Journal, pouvait écrire au 1er octobre 1941 : « Peu de fascisme en France, parce que peu de vie (…) à quoi bon inventer le fascisme en France quand ailleurs il va être dépassé -— et en Allemagne même ? » (Journal, p. 275) ; lui qui seize jours plus tard écrira dans le même journal, comme le souligne Thierry Bouclier, l’impossibilité d’une victoire allemande définitive sur le front russe, en percevant les conséquences pour l’idéal européen tel qu’il l’avait pensé.

Pourquoi donc lire Drieu ? D’abord – et cela pourrait se suffire à soi-même – parce que bien que très condensée, les Notes pour comprendre le siècle est une passionnante et singulière histoire de la littérature.

On doit ensuite lire les Notes parce que leur pertinence et leur lucidité sur le mal européen du XXème siècle sont, pour bonne part, largement transposables à notre contemporanéité, plus encore, à notre immédiate actualité. Thierry Bouclier souligne, à la fin de la préface, citant Drieu, comment « la France des assis » s’est imposée durant le confinement lié à l’épidémie de COVID-19, très loin de l’homme idéal de Drieu, un homme sain, sportif, valeureux, courageux, enraciné, radical. Un modèle, soit dit en passant, qu’il faudrait s’appliquer à soi-même tant cela semble être une condition nécessaire à toute ambition de régénérescence identitaire.

On peut également trouver un éclairage sur les motifs profonds de la récente décapitation d’un enseignant, au nom d’Allah, par un Tchétchène de dix-huit ans, quand Drieu affirme : « Il n’y a de barbarie qu’au contact d’une décadence et dans cette décadence. Le Germain de Tacite n’est pas un barbare, c’est un primitif. Mais au contact du Romain déchu, il devient un barbare c’est-à-dire un homme soudain sorti de son horizon, désorienté, affolé, excessif, convulsé par la répugnance et l’attirance du pire. Reste que le Romain déchu est barbare avant le Germain pris dans la marge de l’Empire » (p. 76).

Remplacer Romain et Barbare par qui l’on voudra.

Clément d’Augis

07/11/2020

(1) Pierre Drieu la Rochelle : Notes pour comprendre le siècle, éd. Pardès, 138 pages avec iconographie et index, 16 euros, 2020

source: https://www.polemia.com/decadence-et-renaissance-des-raci...

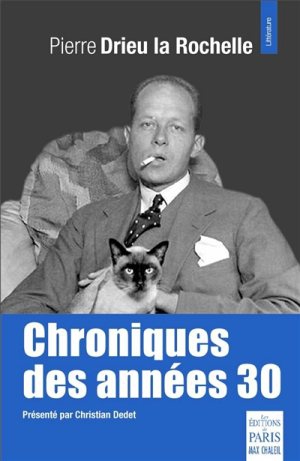

Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…

Trois décennies plus tôt, en 1921, Pierre Drieu La Rochelle a vingt-huit ans. Il publie État Civil : « Les mémoires d’un fasciste qui s’est suicidé », annonce la manchette imprimée en couverture par Longanesi, qui le publie en italien en 1968. Il est dommage qu’on ne parle pas de suicide dans cet ouvrage, comme l’écrit Stenio Solinas dans sa préface à la nouvelle édition du livre, récemment lancée par Bietti. Et on pourrait aussi longuement débattre du « fascisme » de Drieu, puisque, comme titre un excellent documentaire de quelques années auparavant, il y a de nombreuses nuances dans le noir…

Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».

Un jeune Robinson Crusoé du 20ème siècle, Drieu a horreur des adultes, qui colonisent l’imaginaire avec la tyrannie du fait accompli et le masque du cynisme, affirmant la suprématie d’une vie tranquille, à l’abri du risque et de l’aventure. Ce sont eux, les geôliers de cette mystique de l’enfance qui, dans son innocence coupable, dépasse les domaines humains pour capter des vérités cosmiques: «J’ai vécu le mystère de la solitude de notre planète parmi les étoiles, comme je ne le revivrai jamais avec l’artifice de l’intelligence». L’enfant décrit par Drieu sait beaucoup de l’histoire du monde et de l’homme, et n’est pas du tout disposé à renoncer à cette conscience. Il veut que la flamme de son été enchanté, comme l’appellerait Ray Bradbury, continue de briller: «Caché au fond du jardin avec mon chien et mon fusil, j’ai connu l’angoisse, le fond même de notre histoire humaine; une angoisse que je ne retrouverais qu’au cœur d’un obus, dans la terre déserte, sous un ciel qui s’effondrait».

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes.

Les auteurs retracent les vicissitudes d'un écrivain "déchiré" entre spéculation philosophique et pensée politique, littérature et problèmes sociaux, religion et militantisme plus ou moins actif, tourmenté surtout par l'idée, clairement nietzschéenne, de la décadence, cause de la disparition de l'individualité dans l'anonymat et de la lente dissolution des classes et des hiérarchies, menace imminente tant pour la France que pour l'Occident tout entier, plongé dans le "bourbier putride" des sociétés modernes, bourgeoises et capitalistes. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.

Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où l'Allemagne nationale-socialiste - symbole du fascisme européen le plus "abouti" - affirme progressivement son hégémonie comme un fait incontestable, Drieu justifie son adhésion au collaborationnisme non seulement comme le choix de l'intellectuel qui, n'ayant pas peur des choix impopulaires, prend ses responsabilités. L'attitude douce des Allemands à l'égard de la population et des militaires français, ainsi que la renonciation - après l'armistice et au moins jusqu'à la mi-1941 - aux revendications territoriales concernant les possessions coloniales et les régions (comme l'Alsace et la Lorraine) qui avaient appartenu à l'Allemagne jusqu'en 1919, lui ont fait croire qu'ils accepteraient la coopération loyale d'autres pays en position de "primi inter pares", satisfaisant ainsi les exigences de l'inclusion de la France dans le processus de formation du nouvel ordre européen, du retour aux mythiques âges d'or et à l'ancienne grandeur.

Le Journal de Drieu publié courageusement par Gallimard avait fait scandale il y a trente ans lors de sa parution. C’est Jean Parvulesco qui me l’avait alors recommandé. Je l’ai relu récemment avec un intense intérêt tant les préoccupations de Drieu recoupent les nôtres : sensation de décadence terminale, désespoir (au sens strict) historique, incapacité de trouver des sauveurs (Hitler ? Staline ? Les Chinois ?), et sinistre impression causée par la torpeur française – la même que ressent alors Bernanos, un de rares écrivains qu’estime alors Drieu (il admire aussi son départ pour l’Amérique du Sud, et avec quelle raison !).

Le Journal de Drieu publié courageusement par Gallimard avait fait scandale il y a trente ans lors de sa parution. C’est Jean Parvulesco qui me l’avait alors recommandé. Je l’ai relu récemment avec un intense intérêt tant les préoccupations de Drieu recoupent les nôtres : sensation de décadence terminale, désespoir (au sens strict) historique, incapacité de trouver des sauveurs (Hitler ? Staline ? Les Chinois ?), et sinistre impression causée par la torpeur française – la même que ressent alors Bernanos, un de rares écrivains qu’estime alors Drieu (il admire aussi son départ pour l’Amérique du Sud, et avec quelle raison !).

![Socialisme_fasciste___Drieu_la_[...]Drieu_La_bpt6k1512379p.JPEG](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/00/02/195173853.JPEG) « J'ai écrit dans Socialisme Fasciste que le fascisme était l’expression de la décadence européenne. Ce n’est pas une restauration. Il n'y a pas de restauration. Consolidation, replâtrage des débris. »

« J'ai écrit dans Socialisme Fasciste que le fascisme était l’expression de la décadence européenne. Ce n’est pas une restauration. Il n'y a pas de restauration. Consolidation, replâtrage des débris. » Et de conclure en rêvant à des orgies de sang romaines :

Et de conclure en rêvant à des orgies de sang romaines :

Nous voudrions terminer ici en disant à nos contemporains: vous ne méritez pas Pierre Drieu La Rochelle, vous ne devriez pas le lire du tout, vous ne pourriez pas vous le permettre ne serait-ce que par un manque de bon goût généralisé. A tel point que certains auteurs doivent être d'autant plus aimés et soignés qu'ils sont morts, mérités ou inévitablement perdus : certains écrivains parviennent à nous faire croire que nous leur ressemblons, alors que nous ne nous rendons pas compte que nous les avons naïvement pris pour modèle. Un mimétisme peu concluant, pourrait-on dire, un simulacre perdant. Ils ont soigneusement préparé le banquet de notre échec de suiveurs occasionnels, un repas tristement émulatif, nous laissant sans autres mots: ils les avaient déjà écrits, bien mieux. Que peut-on ajouter, si ce n'est de l'admiration? Certains romanciers conservent même le privilège de nous juger, page après page, comme des lecteurs inadéquats : nous méritons tous que l'on nous crache au visage, nous, aveugles ou analphabètes, tant notre nullité verbeuse est insignifiante, cette communication vide de tout ce qui est impérieux ou important, un amusement moderne et rustre. S'il existe une rare possibilité de perfection dans la vie d'un homme, elle consiste précisément dans la fatalité brûlante de l'adhésion à un destin, ou plutôt à la Destinée, même si c'est le destin tragique d'un suicidé traqué par le piège qu'il s'est créé, mais là, près de la corde au cou ou du poison à avaler, naturellement élégant, convenablement équipé d'une garde-robe raffinée, même si elle sera complètement inutile le lendemain. Ce qui compte, c'est le geste, quelle que soit l'occasion, et qu'il soit bien fait.

Nous voudrions terminer ici en disant à nos contemporains: vous ne méritez pas Pierre Drieu La Rochelle, vous ne devriez pas le lire du tout, vous ne pourriez pas vous le permettre ne serait-ce que par un manque de bon goût généralisé. A tel point que certains auteurs doivent être d'autant plus aimés et soignés qu'ils sont morts, mérités ou inévitablement perdus : certains écrivains parviennent à nous faire croire que nous leur ressemblons, alors que nous ne nous rendons pas compte que nous les avons naïvement pris pour modèle. Un mimétisme peu concluant, pourrait-on dire, un simulacre perdant. Ils ont soigneusement préparé le banquet de notre échec de suiveurs occasionnels, un repas tristement émulatif, nous laissant sans autres mots: ils les avaient déjà écrits, bien mieux. Que peut-on ajouter, si ce n'est de l'admiration? Certains romanciers conservent même le privilège de nous juger, page après page, comme des lecteurs inadéquats : nous méritons tous que l'on nous crache au visage, nous, aveugles ou analphabètes, tant notre nullité verbeuse est insignifiante, cette communication vide de tout ce qui est impérieux ou important, un amusement moderne et rustre. S'il existe une rare possibilité de perfection dans la vie d'un homme, elle consiste précisément dans la fatalité brûlante de l'adhésion à un destin, ou plutôt à la Destinée, même si c'est le destin tragique d'un suicidé traqué par le piège qu'il s'est créé, mais là, près de la corde au cou ou du poison à avaler, naturellement élégant, convenablement équipé d'une garde-robe raffinée, même si elle sera complètement inutile le lendemain. Ce qui compte, c'est le geste, quelle que soit l'occasion, et qu'il soit bien fait.

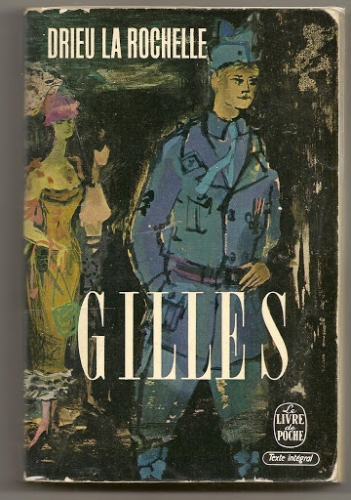

C’est ainsi que Gilles, lui aussi revenu des femmes, chemine d’une certaine façon aux côtés de l’homme à cheval, Jaime Torrijos. Il en conte la geste sanglante et merveilleuse, au moyen de la musique, assemblant les chapitres de son histoire comme autant de «chants qui avaient lancé et soutenu toute [leur] action et qui la soutiendraient encore par la suite» (pp. 193-4), musique que Felipe joue sur sa guitare. Bien sûr, nous avons vite fait de deviner que Felipe et Jaime ne font qu’un, le rêve de l’un s’attachant à l’autre, le guitariste étant lié au maître de la Bolivie «par des liens beaucoup plus étroits et particuliers que ceux» qu’il avait imaginés (p. 146), une dialectique subtile entre l’action et la pensée se nouant entre ces deux vecteurs d’une même force : ainsi Felipe se déclare habile aux «idées ou à l’action seulement dans ces moments de l’action qui sont si intenses que celle-ci s’épure et devient aussi prompte et simple que la pensée» (p. 163). Il dispose aussi de «couteaux de la pensée» (p. 20) qu’il a fort aiguisée par ses méditations théologiques (5), mais il s’agit finalement toujours de nouer le même nœud : rendre l’action pensante, façonner la pensée pour la rendre aussi dangereuse qu’une dague. Cette dialectique tend ses deux bornes entre le début et la fin du roman, les différentes péripéties mouvementant le récit pouvant en fin de compte n’être considérées que comme un fil d’acier, qu’un simple pincement fera vibrer comme une corde de guitare. Écoutons Felipe se réciter l’antienne de l’action point dépourvue de finalité, de la pensée lestée de force agissante, dans leur éternelle sarabande l’une autour de l’autre : «Et moi, retrouvais-je dans ce que disait Jaime ce que je lui avais parfois murmuré ? La pensée devenue action, trempée de sang, forgée comme une arme d’acier est étrangère au penseur. Mais comme est peu sage cet étonnement des hommes de pensée devant la rapidité d’assimilation des hommes d’action, car les hommes d’action ne sont importants que lorsqu’ils sont suffisamment hommes de pensée, et les hommes de pensée ne valent qu’à cause de l’embryon d’homme d’action qu’ils portent en eux» (p. 198). L’action, pour quoi faire ? Reconstruire le défunt empire inca sur un sacrifice propitiatoire censé faire de nouveau pulser le vieux cœur endormi ? Ce sera l’occasion d’un beau jeu de mots plus que d’une action véritable, fût-elle romanesque, fût-elle par avance synonyme d’échec ce qui, finalement, est la même chose, tout grand roman racontant l’histoire d’un échec, la parole, sauf peut-être aux abords du Paradis, avec Dante, étant bien incapable de fixer la pure lumière, d’en dessiner les linéaments qui ne se détachent jamais mieux que sur un fond d’obscurité, où pourra être figurée la folle destinée humaine : «Ce sont les impérieux, ce sont les impériaux» (p. 234) qui, finalement, dirigent le monde, alors que Jaime et, surtout, Felipe, sont des êtres pensants, comme le concède sans peine ce dernier qui avoue, à l’action, un autre but qui la dépasse, la connaissance évidemment : «D’abord, j’avais été porté contre cet homme par l’action, la joyeuse action, ensuite s’était figée la méconnaissance, résidu triste de cette action, enfin, j’atteignais à une sorte de connaissance et d’amour qui d’abord était délivrance» (p. 225), métamorphose ultime qui aura été rendue possible parce que, un instant, la pure action a donné forme à la pure pensée : «Qu’étais-je, moi ? Un joueur de guitare, un pâle étudiant en théologie; et soudain tu t’es dressé devant moi, tu étais la forme. La forme. Moi qui étais amant de la beauté, je me suis rué vers cette forme, qui était la beauté vivante. Soudain, la musique, la théologie étaient une seule figure qui marchait dans le monde» (p. 236), car les idées les plus hautes de l’humanité « se trempent dans le sang versé par les héros» (p. 239) et qu’il nous faut, décidément, parier sur la possibilité «de grands hommes et de grandes actions pour que nous retrouvions le sens des grandes choses» (pp. 238-9) et, même, le temps des «grandes actions, des actions impériales» (p. 231).

C’est ainsi que Gilles, lui aussi revenu des femmes, chemine d’une certaine façon aux côtés de l’homme à cheval, Jaime Torrijos. Il en conte la geste sanglante et merveilleuse, au moyen de la musique, assemblant les chapitres de son histoire comme autant de «chants qui avaient lancé et soutenu toute [leur] action et qui la soutiendraient encore par la suite» (pp. 193-4), musique que Felipe joue sur sa guitare. Bien sûr, nous avons vite fait de deviner que Felipe et Jaime ne font qu’un, le rêve de l’un s’attachant à l’autre, le guitariste étant lié au maître de la Bolivie «par des liens beaucoup plus étroits et particuliers que ceux» qu’il avait imaginés (p. 146), une dialectique subtile entre l’action et la pensée se nouant entre ces deux vecteurs d’une même force : ainsi Felipe se déclare habile aux «idées ou à l’action seulement dans ces moments de l’action qui sont si intenses que celle-ci s’épure et devient aussi prompte et simple que la pensée» (p. 163). Il dispose aussi de «couteaux de la pensée» (p. 20) qu’il a fort aiguisée par ses méditations théologiques (5), mais il s’agit finalement toujours de nouer le même nœud : rendre l’action pensante, façonner la pensée pour la rendre aussi dangereuse qu’une dague. Cette dialectique tend ses deux bornes entre le début et la fin du roman, les différentes péripéties mouvementant le récit pouvant en fin de compte n’être considérées que comme un fil d’acier, qu’un simple pincement fera vibrer comme une corde de guitare. Écoutons Felipe se réciter l’antienne de l’action point dépourvue de finalité, de la pensée lestée de force agissante, dans leur éternelle sarabande l’une autour de l’autre : «Et moi, retrouvais-je dans ce que disait Jaime ce que je lui avais parfois murmuré ? La pensée devenue action, trempée de sang, forgée comme une arme d’acier est étrangère au penseur. Mais comme est peu sage cet étonnement des hommes de pensée devant la rapidité d’assimilation des hommes d’action, car les hommes d’action ne sont importants que lorsqu’ils sont suffisamment hommes de pensée, et les hommes de pensée ne valent qu’à cause de l’embryon d’homme d’action qu’ils portent en eux» (p. 198). L’action, pour quoi faire ? Reconstruire le défunt empire inca sur un sacrifice propitiatoire censé faire de nouveau pulser le vieux cœur endormi ? Ce sera l’occasion d’un beau jeu de mots plus que d’une action véritable, fût-elle romanesque, fût-elle par avance synonyme d’échec ce qui, finalement, est la même chose, tout grand roman racontant l’histoire d’un échec, la parole, sauf peut-être aux abords du Paradis, avec Dante, étant bien incapable de fixer la pure lumière, d’en dessiner les linéaments qui ne se détachent jamais mieux que sur un fond d’obscurité, où pourra être figurée la folle destinée humaine : «Ce sont les impérieux, ce sont les impériaux» (p. 234) qui, finalement, dirigent le monde, alors que Jaime et, surtout, Felipe, sont des êtres pensants, comme le concède sans peine ce dernier qui avoue, à l’action, un autre but qui la dépasse, la connaissance évidemment : «D’abord, j’avais été porté contre cet homme par l’action, la joyeuse action, ensuite s’était figée la méconnaissance, résidu triste de cette action, enfin, j’atteignais à une sorte de connaissance et d’amour qui d’abord était délivrance» (p. 225), métamorphose ultime qui aura été rendue possible parce que, un instant, la pure action a donné forme à la pure pensée : «Qu’étais-je, moi ? Un joueur de guitare, un pâle étudiant en théologie; et soudain tu t’es dressé devant moi, tu étais la forme. La forme. Moi qui étais amant de la beauté, je me suis rué vers cette forme, qui était la beauté vivante. Soudain, la musique, la théologie étaient une seule figure qui marchait dans le monde» (p. 236), car les idées les plus hautes de l’humanité « se trempent dans le sang versé par les héros» (p. 239) et qu’il nous faut, décidément, parier sur la possibilité «de grands hommes et de grandes actions pour que nous retrouvions le sens des grandes choses» (pp. 238-9) et, même, le temps des «grandes actions, des actions impériales» (p. 231).

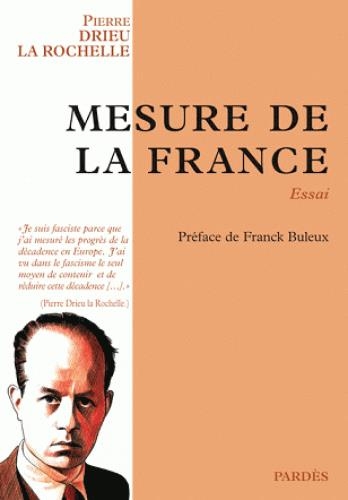

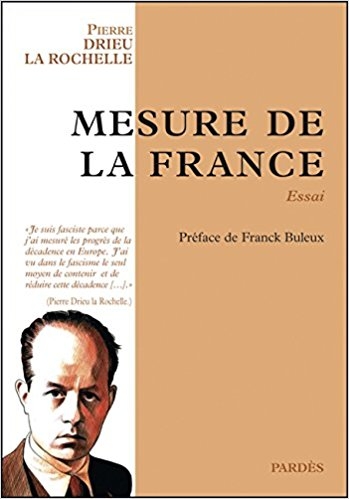

L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une

L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une  Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?

Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?

Tout change pour Drieu à partir de l’attaque du Parlement par les ligues d’extrême droite du 6 février 1934. Dans les semaines qui suivent l’événement, Drieu part avec son ami Bertrand de Jouvenel en Allemagne où il rencontre Otto Abetz, futur ambassadeur du IIIème Reich à Paris pendant l’Occupation, qui lui propose de réaliser une série de conférence dans le pays. La succession d’affaires de corruption touchant la IIIème République et les premières expériences fascistes à l’étranger encouragent Drieu à croire à une régénérescence de la France par le fascisme afin d’empêcher le pays de sombrer dans une décadence orchestrée par les Francs-Maçons, la démocratie parlementaire, les gauchistes et les juifs qui l’obsèdent. La même année Drieu écrit un nouvel essai politique, Socialisme-Fascisme, dans lequel il déploie sa nouvelle idéologie. Deux ans plus tard il adhère au PPF de Jacques Doriot, premier parti français ouvertement fasciste, et devient éditorialiste dans l’organe de propagande du mouvement : l’Émancipation Nationale. C’est lors de ces années de changements radicaux qu’il écrit son plus grand roman à forte teneur autobiographique : Gilles.

Tout change pour Drieu à partir de l’attaque du Parlement par les ligues d’extrême droite du 6 février 1934. Dans les semaines qui suivent l’événement, Drieu part avec son ami Bertrand de Jouvenel en Allemagne où il rencontre Otto Abetz, futur ambassadeur du IIIème Reich à Paris pendant l’Occupation, qui lui propose de réaliser une série de conférence dans le pays. La succession d’affaires de corruption touchant la IIIème République et les premières expériences fascistes à l’étranger encouragent Drieu à croire à une régénérescence de la France par le fascisme afin d’empêcher le pays de sombrer dans une décadence orchestrée par les Francs-Maçons, la démocratie parlementaire, les gauchistes et les juifs qui l’obsèdent. La même année Drieu écrit un nouvel essai politique, Socialisme-Fascisme, dans lequel il déploie sa nouvelle idéologie. Deux ans plus tard il adhère au PPF de Jacques Doriot, premier parti français ouvertement fasciste, et devient éditorialiste dans l’organe de propagande du mouvement : l’Émancipation Nationale. C’est lors de ces années de changements radicaux qu’il écrit son plus grand roman à forte teneur autobiographique : Gilles.

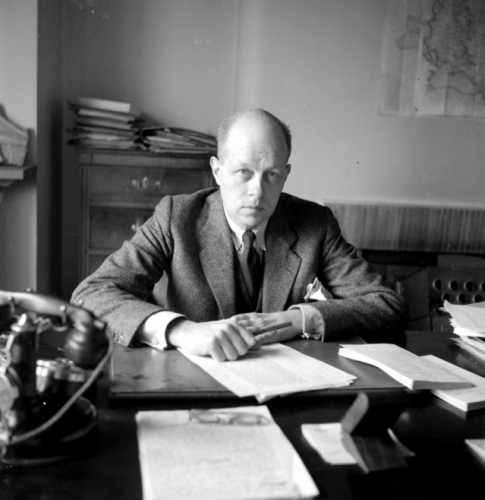

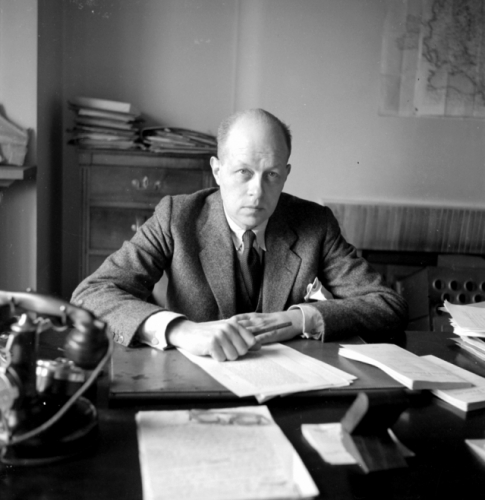

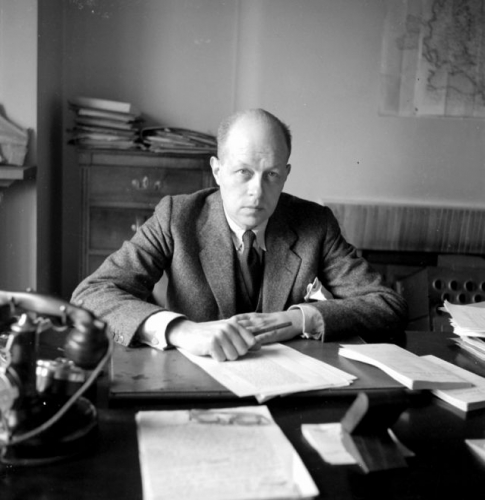

Ce vieux jeune homme au physique fragile et nonchalant, à l’allure d’éternel adolescent, long et mince, impose déjà une séduction qui échappe à tous les âges. Il a le front haut et bosselé des intellectuels où des cheveux rares forment comme une couronne ou un halo tandis que ses yeux clairs tour à tour moqueurs ou perdus semblent regarder au-delà de ce qu’on leur montre. L’homme est élégant sans recherche, à l’aise sans forfanterie, aristocrate sans avoir les titres. C’est un hobereau des lettres descendu de sa tour d’ivoire pour regarder le monde de plus près. Engagé très jeune dans la guerre de 1914, il a trouvé dans les combats un terrain exceptionnel à ce dépassement du moi qui l’obsédera toute sa vie : « Tout d’un coup je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros » écrit-il dans « La comédie de Charleroi ». Etre un héros, voilà ce qui manquera à Drieu revenu à la vie civile. Les femmes occuperont l’intellectuel en recherche de sensations fortes qui passera des unes aux autres, avec vertige ; mais l’homme d’action restera les mains vides.

Ce vieux jeune homme au physique fragile et nonchalant, à l’allure d’éternel adolescent, long et mince, impose déjà une séduction qui échappe à tous les âges. Il a le front haut et bosselé des intellectuels où des cheveux rares forment comme une couronne ou un halo tandis que ses yeux clairs tour à tour moqueurs ou perdus semblent regarder au-delà de ce qu’on leur montre. L’homme est élégant sans recherche, à l’aise sans forfanterie, aristocrate sans avoir les titres. C’est un hobereau des lettres descendu de sa tour d’ivoire pour regarder le monde de plus près. Engagé très jeune dans la guerre de 1914, il a trouvé dans les combats un terrain exceptionnel à ce dépassement du moi qui l’obsédera toute sa vie : « Tout d’un coup je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc moi, ce fort, ce libre, ce héros » écrit-il dans « La comédie de Charleroi ». Etre un héros, voilà ce qui manquera à Drieu revenu à la vie civile. Les femmes occuperont l’intellectuel en recherche de sensations fortes qui passera des unes aux autres, avec vertige ; mais l’homme d’action restera les mains vides.

Jamais Drieu ne brigua de mandat électif – son antiparlementarisme l’en empêchait - mais son engagement politique est manifeste. Membre du

Jamais Drieu ne brigua de mandat électif – son antiparlementarisme l’en empêchait - mais son engagement politique est manifeste. Membre du

Stendhal, Balzac, Zola...: Drieu n’ignore pas le 19ème siècle mais de ces références il ne garde que des «lambeaux, et à la limite de la parodie». Pourtant, ce qui fait d’abord la force, l’attrait de ses textes, c’est qu’il s’agit de grands romans d’amour.

Stendhal, Balzac, Zola...: Drieu n’ignore pas le 19ème siècle mais de ces références il ne garde que des «lambeaux, et à la limite de la parodie». Pourtant, ce qui fait d’abord la force, l’attrait de ses textes, c’est qu’il s’agit de grands romans d’amour.

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka…

L’idéologie, domaine des idées, est la chasse gardée des intellos. Ceux-ci alimentent les politiciens ignares par des constructions abstraites, vendables aux masses, autrement dit une bouillie où l’on se pose surtout ‘contre’ et rarement ‘pour’. « Il y a les préjugés de tout ce monde ‘affranchi’. Il y a là une masse de plus en plus figée, de plus en plus lourde, de plus en plus écrasante. On est contre ceci, contre cela, ce qui fait qu’on est pour le néant qui s’insinue partout. Et tout cela n’est que faible vantardise » p.1131. Yaka… On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays.

On parle aujourd’hui volontiers dans les meetings de 1789, de 1848, voire de 1871. Mais la grande politique va bien au-delà, de Gaulle la reprendra à son compte et Mitterrand en jouera. Marine Le Pen encense Jeanne d’Arc (comme Drieu) et Mélenchon tente de récupérer les grandes heures populaires, mais avec le regard myope du démagogue arrêté à 1793. Or « il y avait eu la raison française, ce jaillissement passionné, orgueilleux, furieux du XIIè siècle des épopées, des cathédrales, des philosophies chrétiennes, de la sculpture, des vitraux, des enluminures, des croisades. Les Français avaient été des soldats, des moines, des architectes, des peintres, des poètes, des maris et des pères. Ils avaient fait des enfants, ils avaient construit, ils avaient tué, ils s’étaient fait tuer. Ils s’étaient sacrifiés et ils avaient sacrifié. Maintenant, cela finissait. Ici, et en Europe. ‘Le peuple de Descartes’. Mais Descartes encore embrassait la foi et la raison. Maintenant, qu’était ce rationalisme qui se réclamait de lui ? Une sentimentalité étroite et radotante, toute repliée sur l’imitation rabougrie de l’ancienne courbe créatrice, petite tige fanée » p.1221. Marc Bloch, qui n’était pas fasciste puisque juif, historien et résistant, était d’accord avec Drieu pour accoler Jeanne d’Arc à 1789, le suffrage universel au sacre de Reims. Pour lui, tout ça était la France : sa mystique. Ce qui meut la grande politique et ce qui fait la différence entre la gestion d’un conseil général et la gestion d’un pays. Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.

Mais la démocratie parlementaire a montré que la mystique pouvait surgir, comme sous Churchill, de Gaulle, Kennedy, Obama. Sauf que le parlementarisme reprend ses droits et assure la distance nécessaire entre l’individu et la masse nationale. Délibérations, pluralisme et État de droit sont les processus et les garde-fous de nos démocraties. Ils permettent l’équilibre entre la vie personnelle de chacun (libre d’aller à ses affaires) et la vie collective de l’État-nation (en charge des fonctions régaliennes de la justice, la défense et les infrastructures). Notre système requiert des administrateurs rationnels plus que des leaders charismatiques, malgré le culte du chef réintroduit par la Vè République.

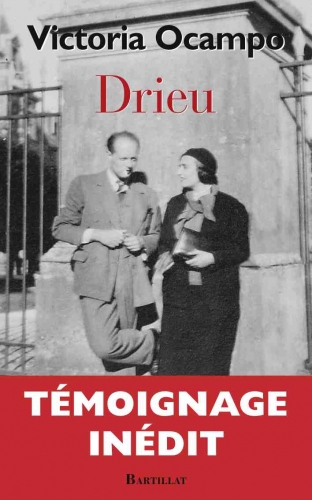

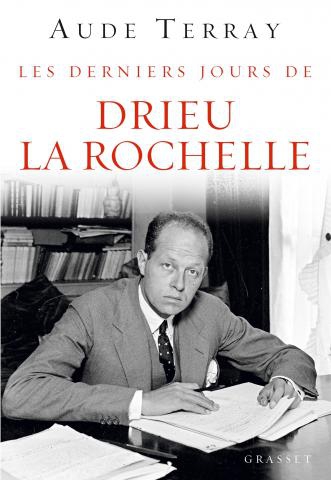

Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.

Dans Les derniers jours de Drieu la Rochelle, Aude Terray relate les ultimes mois de la vie de l’écrivain phare de la collaboration, de son suicide raté d’août 1944 à celui réussi de mars 1945. La dernière vie de Drieu pousse au paroxysme les mystères de sa personnalité, qui fascinent aujourd’hui plus que son œuvre. Car ces mois de planque et de dépression mettent en tension toute les ambiguïtés de ses rapports à l’engagement intellectuel, aux femmes et à la mort.

On a tant écrit sur Drieu. On a un peu l’impression qu’aujourd’hui, le mieux, pour l’évoquer, est encore de le relire. Il y a eu Drieu le petit-bourgeois déclassé, disséqué par François Nourissier — un expert —; il y a eu le souvenir de l’ami, par Berl dans Présence des morts (magnifique évocation d’un adolescent éternel — et c’est compliqué, signifie Berl, lorsqu’on a 50 ans… —) ; il y a eu l’ami encore, par Malraux dans ses entretiens avec Frédéric Grover, ou par Audiberti, dans Dimanche m’attend, un des rares présents aux obsèques de Drieu, en dépit du contexte et en vertu d’une fidélité amicale certaine ; il y a eu Michel Mohrt et l’évocation de Fitzgerald à propos de Drieu, son “cousin américain” (voir leurs rapports avec les femmes, l’argent et la mélancolie).

On a tant écrit sur Drieu. On a un peu l’impression qu’aujourd’hui, le mieux, pour l’évoquer, est encore de le relire. Il y a eu Drieu le petit-bourgeois déclassé, disséqué par François Nourissier — un expert —; il y a eu le souvenir de l’ami, par Berl dans Présence des morts (magnifique évocation d’un adolescent éternel — et c’est compliqué, signifie Berl, lorsqu’on a 50 ans… —) ; il y a eu l’ami encore, par Malraux dans ses entretiens avec Frédéric Grover, ou par Audiberti, dans Dimanche m’attend, un des rares présents aux obsèques de Drieu, en dépit du contexte et en vertu d’une fidélité amicale certaine ; il y a eu Michel Mohrt et l’évocation de Fitzgerald à propos de Drieu, son “cousin américain” (voir leurs rapports avec les femmes, l’argent et la mélancolie).

Le Jeudi:

Le Jeudi:  Hay un reclamo persistente en Drieu: “Voces falsarias y hueras me han acusado de que mi posición surge de un adaptarme a las formas políticas que se proyectan como victoriosas, en este momento de la guerra y que serían las dominantes en el futuro, todo ello es falso”

Hay un reclamo persistente en Drieu: “Voces falsarias y hueras me han acusado de que mi posición surge de un adaptarme a las formas políticas que se proyectan como victoriosas, en este momento de la guerra y que serían las dominantes en el futuro, todo ello es falso” Sobre el particular apunta Drieu: “Me he convencido de que Guénon anuncia, con el lenguaje cifrado propio de la Tradición sagrada de los pueblos, que se aproxima un cambio drástico en la valoración de los hombres y en el sentido de la vida; en ello he visto a las nuevas fuerzas que se alzan contra los dogmas, al parecer inamovibles, de una civilización basada en el dinero, el materialismo y en formas políticas caducas”.

Sobre el particular apunta Drieu: “Me he convencido de que Guénon anuncia, con el lenguaje cifrado propio de la Tradición sagrada de los pueblos, que se aproxima un cambio drástico en la valoración de los hombres y en el sentido de la vida; en ello he visto a las nuevas fuerzas que se alzan contra los dogmas, al parecer inamovibles, de una civilización basada en el dinero, el materialismo y en formas políticas caducas”.

Di recente è uscita una sua biografia a firma di Antonio Serena, Drieu aristocratico e giacobino, per i tipi della Settimo Sigillo, nota casa editrice di estrema destra. Tuttavia è doveroso strappare questo cattivo maestro alle opposte tifoserie politiche per consegnarlo al posto che merita. Pierre Drieu la Rochelle, nato nel 1893 a Parigi in una famiglia piccolo borghese e nazionalista di antica fede napoleonica, è uno dei figli migliori della generazione perduta. E’ vissuto tra le due guerre: è stato ferito nella prima e si è tolto la vita sul finire della seconda, per l’esattezza il 15 marzo 1945, dopo aver ingerito una dose letale di Fenobarbital. Tutto ciò che lo riguarda, come letterato e come uomo, è accaduto durante quella pace “fatua” andata in scena a Parigi tra le due guerre. Amico di Louis Aragon e André Malraux, dei dadaisti e dei surrealisti, dandy delle serate alla moda, marito fallimentare, amante di donne piacenti e ricche, Drieu in fondo è passato nel secolo breve senza legarsi ad alcuno, fedele alla sua spietata coerenza.

Di recente è uscita una sua biografia a firma di Antonio Serena, Drieu aristocratico e giacobino, per i tipi della Settimo Sigillo, nota casa editrice di estrema destra. Tuttavia è doveroso strappare questo cattivo maestro alle opposte tifoserie politiche per consegnarlo al posto che merita. Pierre Drieu la Rochelle, nato nel 1893 a Parigi in una famiglia piccolo borghese e nazionalista di antica fede napoleonica, è uno dei figli migliori della generazione perduta. E’ vissuto tra le due guerre: è stato ferito nella prima e si è tolto la vita sul finire della seconda, per l’esattezza il 15 marzo 1945, dopo aver ingerito una dose letale di Fenobarbital. Tutto ciò che lo riguarda, come letterato e come uomo, è accaduto durante quella pace “fatua” andata in scena a Parigi tra le due guerre. Amico di Louis Aragon e André Malraux, dei dadaisti e dei surrealisti, dandy delle serate alla moda, marito fallimentare, amante di donne piacenti e ricche, Drieu in fondo è passato nel secolo breve senza legarsi ad alcuno, fedele alla sua spietata coerenza. L’opera di Drieu è una scomoda riflessione sul togliersi la vita. E tutto ciò con il senno di poi sembra rispecchiare la crisi autolesionistica che attraversa l’Occidente. Il bello è che lui credeva nell’immortalità dell’anima, anche se in senso più induista che cristiano. Accanto al suo cadavere fu trovata una copia delle Upanishad. Drieu aveva cercato, affacciandosi alla filosofia, al cristianesimo, infine alle tradizioni dell’estremo oriente, senza trovare una via d’uscita. La sua letteratura dice questa ricerca. Dalle Memorie di Dirk Raspe, in cui racconta Vincent Van Gogh, grande suicida, a Fuoco Fatuo, in cui la morte dello scrittore surrealista Jacques Rigaut, suo sodale, è il presupposto per scrivere di getto i pensieri di un uomo incapace di appartenere alla realtà e di amare perché “non può toccare niente” e soltanto la pistola è finalmente reale, un oggetto solido attraverso cui realizzare finalmente qualcosa di tangibile. Ed eccolo, terribile e crudele, l’unico atto possibile per chi non ha più ideali né dei. Stiano zitti i medici, semmai a chi vuole leggere Drieu consiglino di tenere a portata di mano un flacone di antidepressivi, ma per carità non lo si liquidi con l’etichetta del depresso.

L’opera di Drieu è una scomoda riflessione sul togliersi la vita. E tutto ciò con il senno di poi sembra rispecchiare la crisi autolesionistica che attraversa l’Occidente. Il bello è che lui credeva nell’immortalità dell’anima, anche se in senso più induista che cristiano. Accanto al suo cadavere fu trovata una copia delle Upanishad. Drieu aveva cercato, affacciandosi alla filosofia, al cristianesimo, infine alle tradizioni dell’estremo oriente, senza trovare una via d’uscita. La sua letteratura dice questa ricerca. Dalle Memorie di Dirk Raspe, in cui racconta Vincent Van Gogh, grande suicida, a Fuoco Fatuo, in cui la morte dello scrittore surrealista Jacques Rigaut, suo sodale, è il presupposto per scrivere di getto i pensieri di un uomo incapace di appartenere alla realtà e di amare perché “non può toccare niente” e soltanto la pistola è finalmente reale, un oggetto solido attraverso cui realizzare finalmente qualcosa di tangibile. Ed eccolo, terribile e crudele, l’unico atto possibile per chi non ha più ideali né dei. Stiano zitti i medici, semmai a chi vuole leggere Drieu consiglino di tenere a portata di mano un flacone di antidepressivi, ma per carità non lo si liquidi con l’etichetta del depresso.

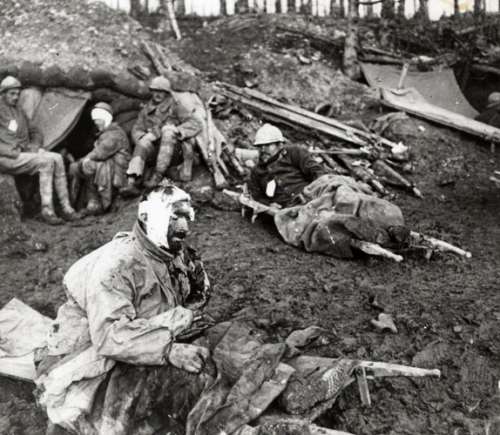

Pierre Drieu la Rochelle n’a éjaculé qu’une seule fois dans sa vie : c’était le 23 août 1914, lors d’une chaude journée de guerre dans la plaine de Charleroi. Ce jour-là, le caporal de 21 ans vit sa première épreuve du feu. Soudain, au milieu de l’affrontement, il se lève, comme s’il n’avait plus peur de la mort, charge son fusil et entraîne plusieurs camarades. L’enivrement que lui procure la sensation d’être devenu le chef qu’il a toujours rêvé d’incarner est comme un orgasme sexuel. « Alors, tout d’un coup, il s’est produit quelque chose d’extraordinaire. Je m’étais levé, levé entre les morts, entre les larves. […] Tout d’un coup, je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc ma vie, cet ébat qui n’allait plus s’arrêter jamais »*, écrit-il dans La comédie de Charleroi (1934) qui rassemble, sous forme de nouvelles, ses expériences de la Grande Guerre.

Pierre Drieu la Rochelle n’a éjaculé qu’une seule fois dans sa vie : c’était le 23 août 1914, lors d’une chaude journée de guerre dans la plaine de Charleroi. Ce jour-là, le caporal de 21 ans vit sa première épreuve du feu. Soudain, au milieu de l’affrontement, il se lève, comme s’il n’avait plus peur de la mort, charge son fusil et entraîne plusieurs camarades. L’enivrement que lui procure la sensation d’être devenu le chef qu’il a toujours rêvé d’incarner est comme un orgasme sexuel. « Alors, tout d’un coup, il s’est produit quelque chose d’extraordinaire. Je m’étais levé, levé entre les morts, entre les larves. […] Tout d’un coup, je me connaissais, je connaissais ma vie. C’était donc ma vie, cet ébat qui n’allait plus s’arrêter jamais »*, écrit-il dans La comédie de Charleroi (1934) qui rassemble, sous forme de nouvelles, ses expériences de la Grande Guerre.