Parution du numéro 453 du Bulletin célinien

Sommaire :

- Céline et Paul Mondain

- Entretien avec Jean Guenot (IV)

- Une conférence sur Céline en 1950

- Chez Lacloche à Nice, 1912

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

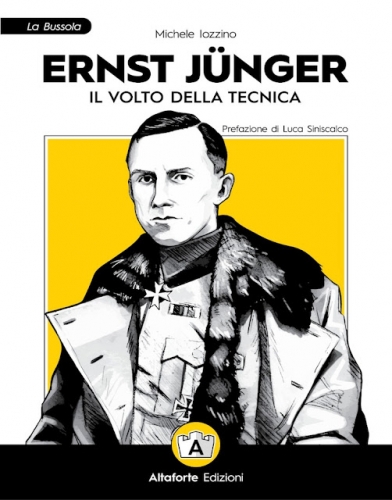

Ernst Jünger et la technique

"Ernst Jünger. Le visage de la technique" de Michele Iozzino analyse les réflexions de l'écrivain allemand sur les dynamiques qui sont en train de changer l'humanité

par Giovanni Sessa

Source: https://www.barbadillo.it/105696-ernst-junger-e-la-tecnica/

Ernst Jünger était, pour reprendre une expression que Giuseppe Prezzolini a inventée pour lui-même, un "fils du siècle", un fils du vingtième siècle. Il l'était, non seulement en termes d'âge, mais aussi en tant que sismographe attentif des bouleversements existentiels et spirituels de l'homme européen au siècle dernier. En particulier, son iter théorique complexe est profondément marqué par l'exégèse de la technologie. C'est un jeune universitaire, Michele Iozzino, qui le rappelle, avec un texte organique et persuasif, dans le volume Ernst Jünger. Il volto della tecnica, récemment mis en librairie grâce à la maison Altaforte Edizioni (pour toute commande : info@altafortedizioni.it, pp. 195, euro 15,00). Le livre est agrémenté de la préface de Luca Siniscalco, non seulement un exégète des textes jüngeriens, mais aussi un connaisseur attentif de la pensée allemande du vingtième siècle.

Il va sans dire que le penseur a eu sa première rencontre avec la technologie moderne dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les pages dramatiques et passionnantes de ses journaux de guerre en témoignent admirablement. Le thème de la mobilisation totale, caractéristique des modernes, a été pleinement saisi et présenté par Jünger dans Der Arbeiter, en 1932. Depuis lors, ce thème est réapparu plus d'une fois, dans les phases ultérieures de la production littéraire de cet Allemand hors du commun. Siniscalco note que l'intention d'Iozzino est de présenter "un recueil utile et complet des premières thèses de Jünger [...] en dialogue avec la phase plus mature de sa pensée et sa théorie de la subjectivité" (p. 10). L'auteur fait ressortir, dans ces pages, tant le moment déconstructif des thèses du penseur analysé que leur pars construens. En bref, chez le Travailleur, l'esprit de la technique se forge une seconde nature, qui lui permet de contrôler tous les aspects de l'appareil technique. Pour cette raison, la tâche primordiale de ce sujet de l'histoire est de "façonner" le monde. Son trait constitutif, la "magie" démiurgique.

Le long du parcours jüngerien, le Travailleur donnera naissance à d'autres "figures", modifications profondes de cette première incarnation d'une nouvelle typologie humaine, toujours, selon Iozzino, en continuité avec elle. Deux d'entre eux sont d'une importance absolue: le Rebelle, celui qui se retire dans les forêts, et l'Anarque, capable de pratiquer, face à l'irruption du pouvoir technique soutenu par l'appareil de l'État Léviathan, un apolitisme métaphysique en vertu de la liberté que garde et maintient son "cœur aventureux". Ces trois "figures" sont, de différentes manières, ancrées dans la dimension de l'élémentaire. Le primordial rend les références anthropologiques de l'écrivain totalement étrangères à l'individu de la société bourgeoise. Cet individu-là a fait taire en lui la voix de la physis, des puissances qui l'habitent. Son temps est une linéarité progressive, oublieuse du "destin stellaire", à la recherche duquel se déplacent les trois "figures" évoquées, qui ne peut être fondé que sur une récursivité cyclique. Le même, rappelle Siniscalco, que Jünger a vécu sur sa propre personne lorsqu'à Kuala Lampur, il a assisté, pour la deuxième fois de sa vie, au passage de la comète de Halley. Une temporalité qui préfigure un possible Nouveau Départ, sous le signe du mythe et de l'astrologie traditionnelle, à laquelle Jünger fait allusion de manière exemplaire dans les pages de Au mur du temps.

Après tout, comme le montre l'ensemble de sa production, l'Allemand voulait montrer à l'homme contemporain une issue au désastre de la modernité et le ramener à la dimension cosmique. L'expérience de la revue Antaios, visant à reproposer aux hommes la loyauté ancestrale à la Terre, doit également être lue dans ce sens. Seule la rencontre avec l'élémentaire est capable de faire ressortir en l'homme la dimension profonde, le Soi, le lien holistique avec le Tout. Chez l'Arbeiter, cette rencontre est induite par la mobilisation: la puissance de l'Implant, si elle est contrôlée par un type humain ouvert à la "transcendance immanente", à la destructivité nihiliste montrée sur les champs de bataille, peut se transformer en force plastique, en ouverture à la "forme": "étant donné que ce qui manque aujourd'hui "c'est précisément la forme" [...] c'est cette vraie grandeur qui ne s'obtient pas par l'effort, ni par la volonté de puissance" (p. 14). Cet aspect sera également propre au Rebelle et à l'Anarque, qui tenteront d'affirmer l'être dans le devenir.

Les trois figures jüngeriennes sont des compossibles, qui peuvent se manifester sous l'impulsion de tendances spirituelles données ou de différentes contingences historiques. Iozzino s'attarde, en développant une riche exégèse, sur le texte Maxima-minima, dans lequel le penseur affronte, trente ans plus tard, les thèses du Travailleur, en constatant comment son essence est réductible à la recherche d' "une autre puissance" (p. 15). Une puissance capable de réconcilier Prométhée avec Orphée, afin de limiter les excès d'imposition du premier envers le réel. À ce moment de l'histoire, il fallait trouver, dans la catastrophe apocalyptique conjuguée à l'utilisation prométhéenne de la technologie, une "force ordonnatrice" capable d'accorder les hommes et l'origine. Aujourd'hui, cette question a pris le trait de l'inéluctabilité. La technique a une nature ambiguë, d'une part elle se réfère à l'Indistinct, d'autre part elle peut conduire à l'Ineffable du Néo-Platonisme.

Il nous semble qu'une continuité entre les figures et les phases de l'écrivain, comme le note l'auteur, est évidente, par contre entre l'Arbeiter, le Rebelle et l'Anarque il y a aussi une différence substantielle. Les deuxième et troisième figures ont dilué, dans une sorte de philosophie de la conscience, la volonté d'action historico-politique qui a émergé des pages de l'Arbeiter. Cela s'est produit parce que la référence jüngerienne, plutôt que sur la "transcendance immanente", profitait maintenant d'une position "religieuse". Evola l'avait bien compris et, pour cette raison, il appréciait surtout le premier Jünger.

Giovanni Sessa

20:49 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature allemande, philosophie, lettres allemandes, lettres, littérature |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Parution du numéro 453 du Bulletin célinien

Sommaire :

- Céline et Paul Mondain

- Entretien avec Jean Guenot (IV)

- Une conférence sur Céline en 1950

- Chez Lacloche à Nice, 1912

Dans la dernière “Lettre d’actualité” de la Société des Lecteurs de Céline ¹, Christian Mouquet, qui préside à ses destinées, rappelle ce propos imprudent de Pierre-André Taguieff : « Le culte célinien a eu ses Cinquante Glorieuses. Mais, depuis quelques années, il a de moins en moins d’adeptes. Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un engouement soigneusement entretenu par divers milieux culturels, éditoriaux et académiques. » Cette affirmation péremptoire date d’il y a quatre ans. Elle est, une fois encore, démentie par les faits. Avec la parution de Guerre (120.000 exemplaires vendus), Céline fait un retour fracassant sur la scène littéraire, adoubé à la fois par la critique et le public. Et le récent colloque de la Société des Études céliniennes a été une indéniable réussite : plus de trente communications, dont la majorité émane de célinistes de la nouvelle génération. Par ailleurs, les « hors-série » consacrées à Céline connaissent un succès de vente notable, tel celui réalisé précisément par Christian Mouquet. Ainsi que la réédition (augmentée de deux nouvelles contributions) de celui qu’avait sorti Le Monde en 2014. Ce numéro est réalisé par Émile Brami, célinien patenté, et ne peut donc qu’être recommandé. On sera en revanche plus réservé quant à la manière de le vendre. Passons sur les expressions convenues (“porte-voix des idées les plus nauséabondes”, “voyage au bout de la haine”, ô mânes de L’Express de Servan-Schreiber !) pour ne retenir que cette forte déclaration : « Le Monde dresse le portrait de celui qui se décrivait comme un “infâme et répugnant saligaud” [sic] »² On a là un exemple de malhonnêteté intellectuelle de la plus belle eau.

Dans la dernière “Lettre d’actualité” de la Société des Lecteurs de Céline ¹, Christian Mouquet, qui préside à ses destinées, rappelle ce propos imprudent de Pierre-André Taguieff : « Le culte célinien a eu ses Cinquante Glorieuses. Mais, depuis quelques années, il a de moins en moins d’adeptes. Nous assistons aujourd’hui à la fin d’un engouement soigneusement entretenu par divers milieux culturels, éditoriaux et académiques. » Cette affirmation péremptoire date d’il y a quatre ans. Elle est, une fois encore, démentie par les faits. Avec la parution de Guerre (120.000 exemplaires vendus), Céline fait un retour fracassant sur la scène littéraire, adoubé à la fois par la critique et le public. Et le récent colloque de la Société des Études céliniennes a été une indéniable réussite : plus de trente communications, dont la majorité émane de célinistes de la nouvelle génération. Par ailleurs, les « hors-série » consacrées à Céline connaissent un succès de vente notable, tel celui réalisé précisément par Christian Mouquet. Ainsi que la réédition (augmentée de deux nouvelles contributions) de celui qu’avait sorti Le Monde en 2014. Ce numéro est réalisé par Émile Brami, célinien patenté, et ne peut donc qu’être recommandé. On sera en revanche plus réservé quant à la manière de le vendre. Passons sur les expressions convenues (“porte-voix des idées les plus nauséabondes”, “voyage au bout de la haine”, ô mânes de L’Express de Servan-Schreiber !) pour ne retenir que cette forte déclaration : « Le Monde dresse le portrait de celui qui se décrivait comme un “infâme et répugnant saligaud” [sic] »² On a là un exemple de malhonnêteté intellectuelle de la plus belle eau.

20:07 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

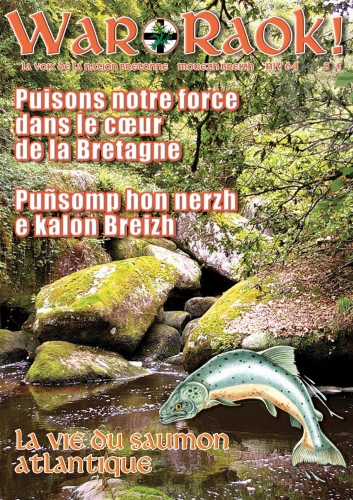

Parution du n°64 de War Raok

EDITORIAL

A quoi bon… combattre !

De toutes les objections faites à l’action militante en faveur de l’émancipation du peuple breton, la plus affligeante est sans conteste celle qui se résume en cette expression, toute de faiblesse et de démobilisation : « A quoi bon »…

Certains Bretons semblent avoir perdu le sentiment de leur nationalité, or, en réalité, le sentiment national breton existe bien plus qu’on le croit généralement, seulement ce sentiment, dont personne ne leur ont appris à être fiers, est refoulé et caché au fond de leur cœur. Et pourtant, combien en avons-nous vu de ces femmes et ces hommes de Bretagne vibrer lors d’un fest-noz, s’émouvoir en écoutant les chants traditionnels, brandir le Gwenn ha Du avec orgueil et chanter notre Bro Gozh ma Zadoù, défendre la langue bretonne, protéger un illustre patrimoine profane et sacré, ou encore vanter une histoire de Bretagne prestigieuse…

C’est une réalité et nous avons cette chance que les Bretons, néanmoins, sont fiers d’être Bretons... fiers de leur identité.

Mais la flamme qui, à un moment, a brillé dans les regards, s’éteint. Les visages un instant détendus se ferment voire se figent, on hausse les épaules, cependant que les mots lamentables tombent des lèvres désabusées : « A quoi bon !». Une attitude de vaincu qui peut s’expliquer mais qui n’a pas d’excuses car si l’on commence à s’abandonner soi-même de quel droit exiger d’autrui qu’il vous respect ?

A quoi bon lutter pour que la Bretagne vive, pour que la Bretagne, qui a été une nation prospère et organisée, ressurgisse des cendres du passé sous lesquelles on veut la maintenir pour mieux l’étouffer !

A quoi bon lutter pour que la Bretagne retrouve sa place au sein des autres nations européennes, pour que sa personnalité soit reconnue, pour que ses intérêts économiques soient protégés au lieu d’être sacrifiés, pour que, en un mot, les Bretons recouvrent leurs libertés et leur souveraineté !

Cela ne vaut-il pas la peine de sortir de l’attitude résignée de celui qui se complet dans sa médiocrité ? Que ceux qui, au fond d’eux-mêmes, se sentent Bretons mais qui n’ont que le triste courage de murmurer « A quoi bon » sachent qu’en agissant ainsi ils se dévalorisent eux-mêmes et se font les complices silencieux de ceux qui veulent détruire notre pays.

Alors, à quoi bon combattre ne serait-ce que pour se sentir un homme fier, libre, sûr de soi et non un vaincu qui traîne sa résignation comme une chaîne. Ce que ne pourrait faire une poignée de militants déterminés qui jettent le bon grain, l’effort du plus grand nombre le réalisera lors de la moisson qui se prépare. Il ne faut pas s’abandonner, se résigner, mais marcher la tête haute et au coude-à-coude avec ceux qui ne souhaitent que le salut de la Bretagne et le bonheur du peuple breton. L’essentiel est d’agir, ensemble si possible.

Aujourd’hui, des voix de plus en plus nombreuses et de plus en plus influentes s’élèvent pour que la Bretagne soit dotée d’un « statut » spécifique au sein de l’Europe. On ne peut que s’en réjouir. La revendication n’est pas nouvelle, mais qu’elle s’amplifie incontestablement est un signe des temps.

La Bretagne est notre pays, notre maison et cela doit rester ainsi parce que nous n’en avons pas d’autre.

Padrig MONTAUZIER, directeur de publication.

SOMMAIRE du numéro 64

Buhezegezh vreizh, page 2

Editorial, page 3

Buan ha Buan, page 4

Environnement

Le Green Deal européen et l’effondrement industriel de l’Europe, page 8

Société

La Bretagne défigurée ?, page 11

In Memoriam

Décès de l’abbé Marcel Blanchard, page 13

Politique

Éducation, les droits des parents, page 16

Hent an Dazont

Votre cahier de 4 pages en breton, page 19

Histoire de Celtie

Les femmes-champions dans la mythologie irlandaise, page 23

Histoire de Bretagne

Un point de vue politique (1ère partie), page 25

Géopolitique

La guerre en Ukraine

Un traumatisme vécu dans cette partie de l’Europe, page 28

Santé

Alimentation : un enjeu culturel majeur, page 31

Tradition

Les animaux sacrés et leur nom tabou, page 32

Civilisation celtique

Littératures écrites et orales des civilisations celtiques, page 33

Nature

La vie du saumon atlantique, page 36

Lip-e-bav

Tartare de Saint-Jacques, page 37

Keleier ar Vro

Une face cachée de la colonisation en Bretagne, page 38

Bretagne sacrée

Le château de Suscinio, page 39.

19:39 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, revue, indépendantisme breton, pays celtiques, armorique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

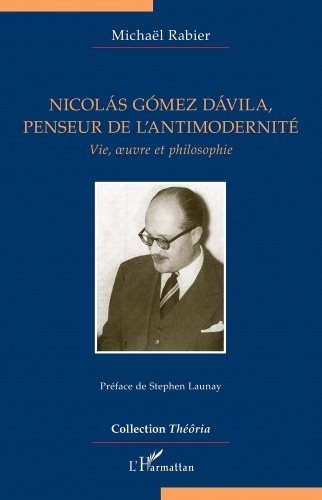

Sur Nicolás Gómez Dávila ou, plutôt, de la pensée sans sang et sans vie

Par Giovanni Damiano

Source: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/su-nicolas-gomez-davila-pensiero-sangue-vita-241444/

Rome, 13 août - La modernité de Gómez Dávila tient sans doute à son style aphoristique pétillant et à son refus de toute approche systématique. Et il est même post-moderne, si l'on considère la façon dont il a conçu son œuvre : constitutivement infinie, à jamais éloignée de la maladie de l'achèvement. Un ouvrage voué par sa nature même à l'inachèvement. C'est pourquoi le Colombien n'a fait qu'ajouter des notes en marge d'un texte qui, littéralement, est implicite, parce qu'il n'est jamais destiné à être manifesté ou explicité ; comme s'il s'agissait d'une simple potentialité, dont le pouvoir ne réside que dans le fait d'être sans cesse commenté. Mais ce sont des gloses qui se réfèrent à une œuvre qui est en réalité insaisissable, en dehors des gloses elles-mêmes, dans un cercle dont on ne peut s'échapper.

La note fausse de Gómez Dávila

En même temps, et c'est sans doute fascinant, le Colombien se dit réactionnaire à tous crins. Donc, un vrai réactionnaire. Ce qui est différent du conservateur, car il n'aspire pas à un passé à préserver. Le vrai réactionnaire est tel parce qu'il fuit radicalement les sirènes de l'histoire, échappant ainsi à la fois au passé et au futur féerique du progressiste, pour saisir dans le présent un reflet de cette éternité qui est la seule dimension qui lui convienne.

Pourtant, en lisant Gómez Dávila, on sent une note discordante, quelque chose qui ne va pas tout à fait. Une indifférence ostentatoire à la politique, une retraite olympienne des bas-fonds de l'histoire, voilà ce qui dérange, du moins pour l'écrivain. C'est une attitude légitime, bien sûr, mais qui finit par rendre une pensée trop exsangue et sans vie, trop dérangeante et abstraite. Bien sûr, le Colombien n'est pas comparable, en termes de courage intellectuel, à l'insupportable et inoffensif Cioran, mais il est révélateur que, comme le Roumain ou, par exemple, Guénon, il fasse partie du catalogue Adelphi, une maison d'édition qui, sans préjudice de ses énormes mérites, a toujours regardé la politique et l'histoire avec agacement, sinon avec hauteur, avec snobisme. Un regard au-dessus de la mêlée, un refus souverain du choc, de ce conflit qui est la chair de la politique, que l'on ne peut partager, surtout pour ceux qui se reconnaissent dans l'héritage d'un Machiavel ou d'un Leopardi.

Pourtant, en lisant Gómez Dávila, on sent une note discordante, quelque chose qui ne va pas tout à fait. Une indifférence ostentatoire à la politique, une retraite olympienne des bas-fonds de l'histoire, voilà ce qui dérange, du moins pour l'écrivain. C'est une attitude légitime, bien sûr, mais qui finit par rendre une pensée trop exsangue et sans vie, trop dérangeante et abstraite. Bien sûr, le Colombien n'est pas comparable, en termes de courage intellectuel, à l'insupportable et inoffensif Cioran, mais il est révélateur que, comme le Roumain ou, par exemple, Guénon, il fasse partie du catalogue Adelphi, une maison d'édition qui, sans préjudice de ses énormes mérites, a toujours regardé la politique et l'histoire avec agacement, sinon avec hauteur, avec snobisme. Un regard au-dessus de la mêlée, un refus souverain du choc, de ce conflit qui est la chair de la politique, que l'on ne peut partager, surtout pour ceux qui se reconnaissent dans l'héritage d'un Machiavel ou d'un Leopardi.

Par conséquent, en guise de coda finale, du moins pour votre serviteur, ces mots de Martin Heidegger continuent de s'appliquer : "Maintenant, il ne s'agit pas du tout de savoir si, aux yeux de certaines personnes "éduquées" craintives, un mouvement populaire pour le réveil de la nation a un certain "niveau" ou non, ni même de savoir qui, d'une certaine manière, "représente" fortuitement ce mouvement et qui ne fait que l'accompagner - mais il s'agit seulement de savoir si nous - chaque individu - employons la décision de sa volonté là où se trouve encore le seul salut de la patrie, ou s'il dissipe et jette sa propre volonté, entretenant l'inactivité et la tiédeur sous le couvert de la protection de la tranquillité, des vertus civiques et autres. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule ligne claire, qui sépare clairement la droite et la gauche. La demi-mesure est une trahison" (italiques dans l'original).

19:23 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas gomez davila, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook