vendredi, 28 octobre 2022

La misère symbolique. Le philosophe Bernard Stiegler et l'ère hyperindustrielle

La misère symbolique. Le philosophe Bernard Stiegler et l'ère hyperindustrielle

par Giovanni Sessa

Source: https://www.centrostudilaruna.it/la-miseria-simbolica-il-filosofo-bernard-stiegler-e-lepoca-iperindustriale.html

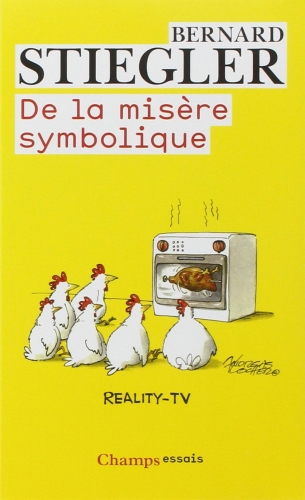

Nous avons longtemps soutenu qu'il serait nécessaire de se débarrasser de l'idée néfaste de la fin de l'histoire. La société contemporaine n'est pas le "meilleur des mondes possibles", elle est surmontable et amendable. Nous avons été confortés dans cette position par la lecture d'un récent ouvrage du philosophe français Bernard Stiegler, La misère symbolique. L'ère hyperindustrielle, publié en version italienne par Meltemi (pour les commandes : redazione@meltemieditore.it ; 02/22471892, pp. 164, euro 16.00). Le volume comprend une introduction de Rossella Corda, une postface de Giuseppe Allegri et un essai du groupe de recherche Ippolita, qui édite les œuvres de Stiegler en Italie.

Que le lecteur sache que le penseur français ne se limite pas à élaborer un diagnostic des causes qui ont produit l'ère hyperindustrielle, mais propose une thérapie pour le malaise, tant individuel que communautaire, qui caractérise les relations humaines en son sein. En premier lieu, il se débarrasse du cliché de la post-modernité telle qu'elle a été théorisée par Lyotard et Baumann, cliché qui porte implicitement en lui la référence à un prétendu post-industrialisme, trompeur pour l'exégèse du présent. Il serait approprié d'utiliser l'expression d'âge hyper-industriel pour désigner notre époque : elle permet de comprendre l'incontournabilité de la tèchne et, surtout, le lien qui unit l'esthétique et le politique. Notre époque est celle du paupérisme du symbolique. Un tel paupérisme n'induit pas la définition : "du moi et du nous, à partir de la pauvreté d'un imaginaire colonisé ou surexploité par les technologies hyper-médiatiques [...] qui vicient la prolifération d'un narcissisme primaire physiologique" (p. 9). Conscient de la leçon Post-scriptum de Deleuze sur les sociétés de contrôle et, en ce qui concerne les processus d'individuation, de celle de Simondon, Stiegler présente un examen de la pensée symbolique comme pharmakon, poison et antidote à la fois: "dans le sillage de cette longue tradition qui commence avec Platon" (p. 10), conclut Corda.

Certes, ni les guerres conventionnelles ni les conflits sociaux n'ont disparu, mais le monde contemporain connaît une guerre plus envahissante, celle qui se déroule dans la sphère "esthétique", dont l'enjeu est la con-sistance symbolique. Pour Stiegler, le terme "esthétique" désigne le "sentiment" en général. Le politique vise la construction d'un pathos commun: "qui intègre notre partialité-singularité réciproque [...] en vue d'un devenir-un" (p. 11), par l'établissement de relations de sympathie, fondées aristotéliciennement sur la philia. On peut en déduire que la politique est un acte esthétique basé sur la "participation e-motive-créative" (p. 11), visant à la construction du corps social. Elle peut induire la réalisation du nous ou ouvrir des échappatoires dissolvantes. La seconde hypothèse se produit lorsque les "affects" sont pris dans le piège de l'exploitation réalisée par la Forme-Capital qui, colonisant l'imaginaire par le marketing, oriente la dimension désirante de l'homme et marchandise la vie.

Le capitalisme cognitif et la société de contrôle, son corrélat historique, vivent d'un tel abus esthétique, si subtilement puissant qu'il détermine l'effacement de la honte prométhéenne qui, selon Anders, aurait accompagné, en tant que trait "affectif", l'âge de la technologie. Il est nécessaire, souligne passionnément le penseur, d'échapper à l'emprise de l'hétéro-direction socio-existentielle et: "remettre en mouvement les processus de désir actif" (p. 11). La guerre esthétique ne peut être gagnée qu'à condition de connaître les substrats complexes de rétentions sur lesquels se structure la production imaginale. Il ne suffit pas de s'arrêter aux rétentions primaires et secondaires analysées par Husserl. Les premières se constituent sur le présent de la perception (l'écoute d'une symphonie), les secondes sur les processus d'image (le souvenir de cette écoute), mais les plus pertinentes, dans la phase actuelle, sont les rétentions tertiaires, produites par la mémoire externalisée que nous fournit la technologie. Dans ce contexte, nous avons affaire à des "objets temporels industriels", qui donnent lieu à la répétition infinie d'expériences et de perceptions et qui influencent la définition du moi et du nous : "ils se déposent dans une sorte d'archive de base, aussi physique [...] qu'abstraite" (p. 13). De cette façon, nous atteignons le point d'écouter sans plus entendre, nous écoutons mécaniquement, comme des magnétophones humains.

Le capitalisme cognitif et la société de contrôle, son corrélat historique, vivent d'un tel abus esthétique, si subtilement puissant qu'il détermine l'effacement de la honte prométhéenne qui, selon Anders, aurait accompagné, en tant que trait "affectif", l'âge de la technologie. Il est nécessaire, souligne passionnément le penseur, d'échapper à l'emprise de l'hétéro-direction socio-existentielle et: "remettre en mouvement les processus de désir actif" (p. 11). La guerre esthétique ne peut être gagnée qu'à condition de connaître les substrats complexes de rétentions sur lesquels se structure la production imaginale. Il ne suffit pas de s'arrêter aux rétentions primaires et secondaires analysées par Husserl. Les premières se constituent sur le présent de la perception (l'écoute d'une symphonie), les secondes sur les processus d'image (le souvenir de cette écoute), mais les plus pertinentes, dans la phase actuelle, sont les rétentions tertiaires, produites par la mémoire externalisée que nous fournit la technologie. Dans ce contexte, nous avons affaire à des "objets temporels industriels", qui donnent lieu à la répétition infinie d'expériences et de perceptions et qui influencent la définition du moi et du nous : "ils se déposent dans une sorte d'archive de base, aussi physique [...] qu'abstraite" (p. 13). De cette façon, nous atteignons le point d'écouter sans plus entendre, nous écoutons mécaniquement, comme des magnétophones humains.

Cette situation, et son possible renversement, est déduite, selon Stiegler, du film de Resnais, On connaît la chanson. La rétention tertiaire a ici le visage de la répétition du refrain des chansons, qui sont devenues la "mémoire collective", non pas d'un nous consolidé, mais du On social inauthentique, dont Heidegger a magistralement parlé. En même temps, les protagonistes de ce film visent à transvaloriser, à transformer leur "souffrance" symbolique en une action symbolique. C'est la possibilité esthético-politique dissimulée dans la misère imaginaire. Le penseur stimule le trait poïétique des hommes, de sorte qu'ils adhèrent : "à une autre capacité d'imaginer" (p. 15), qui ne peut se fonder sur un retour à un passé donné, non touché par l'implant technique, mais qui, de celui-ci, doit naître. Le Gestell est à considérer comme un lieu de décision : on peut y procéder au renvoi définitif du je et du nous (l'état actuel des choses) ou à leur re-constitution, au-delà de la marchandisation universelle en cours (cette position ne semble pas différente de celle de Jünger dans Le Travailleur).

Seule l'adhésion à une philosophie imaginaire, a-logique, comme l'idéalisme magique évolien, peut permettre aux poietes de se sentir perpétuellement exposés au novum, aux rythmes de la physis et au fondement qui la constitue : la liberté. Nous avons trouvé le livre stimulant à lire. Nous ne pouvons pas être d'accord avec l'auteur lorsqu'il affirme que la misère symbolique du présent a eu une manifestation claire dans le succès électoral des Lepenistes le 21 avril 2002. Peut-être faut-il lire, dans ce vote, une réponse "instinctive" à la misère symbolique, qui nous semble, au contraire, incarnée de façon paradigmatique, par la "mise en marche" de Macron, dans laquelle se sont dissoutes les certitudes "solides" de la gauche.

Une dernière considération : il est paradoxal que moi, votre serviteur, issu de mondes intellectuels très éloignés de Stiegler, partage certaines de ses analyses. Sur le sujet, nous attendons des contributions des représentants de la pensée de la Tradition, qui sont trop souvent occupés à répéter de vieilles leçons.

19:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, bernard stiegler, ère hyperindustrielle |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'homme d'affaires qui est mort avec sa famille dans l'accident d'avion était le président du groupe Griesemann, qui est lié au pétrole et au gaz

Analyse: L'homme d'affaires qui est mort avec sa famille dans l'accident d'avion était le président du groupe Griesemann, qui est lié au pétrole et au gaz

Beatriz Talegón

Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/confidenciales/38985-2022-10-06-13-00-16

Karl-Peter Griesemann était le propriétaire de la société aerotaxis et d'avions médicaux et pilotait l'avion qui s'est écrasé dans la mer Baltique début septembre. Ce sont les informations que nous connaissions à tout moment sur cet Allemand qui passait de longues périodes à Zahara de los Atunes.

Il était accompagné de sa femme, de sa fille et du compagnon de celle-ci. Ces quatre personnes sont mortes dans l'accident.

Cependant, ce week-end, une information a été révélée qui, parce qu'elle n'était pas connue jusqu'à présent, a attiré l'attention : l'homme d'affaires était le président du groupe allemand Griesemann.

L'entreprise se consacre à la construction, à la conception et à la maintenance de grandes infrastructures de traitement de l'énergie, un domaine dans lequel elle "fournit des solutions individuelles et flexibles dans les domaines de la construction, de l'ingénierie, de la technologie et de la protection des installations, avec des services multidisciplinaires couvrant l'ensemble du cycle de vie des installations industrielles" depuis plus de 45 ans.

En 1975, Peter Griesemann a jeté les bases de l'actuel groupe Griesemann, d'abord en fondant la société Consulting Engineers (axée sur la planification des systèmes mécaniques), puis en élargissant le domaine d'activité par l'acquisition et l'intégration d'autres sociétés. Aujourd'hui, le directeur général du groupe Griesemann est son fils aîné, Björn Griesemann.

Un message de condoléances sur le décès du "fondateur de notre entreprise et des directeurs généraux Peter Griesemann, Juliane Griesemann, Lisa Griesemann et Paul Föllmer" peut être lu sur le site web de Griesemann. "En raison de l'incompréhensible et tragique accident d'avion du 4 septembre, les autorités ne supposent plus que les occupants seront retrouvés vivants", indique le communiqué.

L'avion a été escorté par des avions de l'OTAN avant de s'écraser.

Au moment du crash, il a été signalé que plusieurs avions de différents États ont suivi l'appareil jusqu'à ce qu'il s'écrase dans la mer Baltique.

Les informations indiquaient que "des avions de chasse espagnols de la base de Torrejón, des chasseurs français, des Eurofighters allemands et un F-16 danois ont escorté le Cessna de la famille Griesemann à partir du moment où il a signalé des problèmes de pressurisation". Le quotidien de Jerez a ensuite expliqué que ces opérations s'inscrivent dans le cadre du protocole de l'OTAN, qui établit l'envoi d'avions militaires lorsqu'un avion est en difficulté, que des routes de vol civiles sont modifiées sans avertissement ou que des avions survolent l'espace commun sans autorisation, par exemple. Ces manœuvres sont appelées scramble, selon El Mundo.

Il est frappant de constater que cet homme d'affaires a toujours été mentionné en raison de ses compagnies aériennes, mais pas parce qu'il est le président du groupe qui travaille à la création et à la maintenance d'usines de gaz et de pétrole, entre autres.

Cxtx a souligné que cette société était chargée de l'entretien des gazoducs Nord Stream 1 et 2 (Source : Diario 16).

19:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : nord stream, karl-peter griesemann, allemagne, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook