jeudi, 16 octobre 2025

Trump n'aura pas Bagram: les pays asiatiques soutiennent les talibans

Trump n'aura pas Bagram: les pays asiatiques soutiennent les talibans

Washington/Kaboul. Il y a quelques semaines, le président américain Donald Trump a fait mine de vouloir raviver un conflit presque oublié en déclarant vouloir récupérer l'ancienne base américaine de Bagram en Afghanistan. En août 2021, les États-Unis s'étaient retirés précipitamment d'Afghanistan après presque un quart de siècle.

Depuis, l'initiative de Trump est retombée dans l'oubli. Peut-être parce qu'une opposition internationale s'est formée contre elle. Dans le cadre du septième « format de Moscou » sur la question afghane, dix pays, dont des alliés des Etats-Unis tels que l'Inde et le Pakistan, ont soutenu la position du gouvernement taliban, qui ne veut bien sûr pas entendre parler d'une restitution de la base de Bagram aux États-Unis.

Outre la Chine, l'Iran et plusieurs États d'Asie centrale, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement taliban, Amir Khan Muttaqi, a participé pour la première fois à la réunion présidée par la Russie. Dans une déclaration commune, les participants ont condamné, sans mentionner directement les États-Unis, « les tentatives de certains pays de déployer leur infrastructure militaire en Afghanistan et dans les pays voisins », les jugeant inacceptables car contraires aux intérêts de la paix et de la stabilité régionales.

Lors de la conférence de presse finale, Muttaqi a réaffirmé: « L'Afghanistan est un pays libre et indépendant qui, au cours de son histoire, n'a jamais accepté la présence militaire d'étrangers. Notre décision et notre politique visant à préserver la liberté et l'indépendance de l'Afghanistan resteront inchangées. »

Cette offensive diplomatique fait suite aux menaces proférées par Trump le mois dernier, lorsqu'il avait prédit des « choses terribles » pour l'Afghanistan si le retour de la base de Bagram, située à proximité stratégique de la Chine, était refusé (mü).

Source: Zu erst, Oct. 2025.

17:32 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afghanistan, bagram, asie, affaires asiatiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le projet eurasiatique de la Hongrie

Le projet eurasiatique de la Hongrie

Alan Herchhoren

Source: https://mpr21.info/el-proyecto-euroasiatico-de-hungria/

« Nous savons comment ils luttent. Ils utiliseront tous les moyens nécessaires, promettant des emplois, des bourses, la reconnaissance, la célébrité, le pouvoir et l’argent. Ils menacent, si nécessaire, avec de l’argent, des amendes, des sanctions financières et le retrait du droit de vote». Celui qui prononce ces paroles n’est pas un révolutionnaire. C’est Viktor Orbán, président de la Hongrie, dans un discours au sujet de l’Union européenne.

Il existe un proverbe espagnol qui dit: « Quand le navire coule, les rats sont les premiers à le quitter. » Le navire, c’est l’Union européenne et l’Occident et, depuis le début de l’Opération Militaire Spéciale (OMS) en Ukraine, tous les Européens ont pu constater comment le prix du panier de la ménagère, de l’essence pour leurs voitures ou du gaz qui chauffe leurs maisons a considérablement augmenté. L’Union européenne s’est tirée une balle dans le pied et a décidé d’appliquer des sanctions au gaz et au pétrole russes pour ensuite les acheter aux États-Unis, augmentant ainsi considérablement le coût de leur acquisition.

Tandis qu’en Europe occidentale on suit à la lettre les directives de Washington, certains pays commencent à remettre en question les décisions américaines et européennes. Dans le cas hongrois, il ne faut pas se tromper. Il ne s’agit pas d’une révolution, mais d’une question économique. Les comptes ne sont plus équilibrés et la bourgeoisie hongroise cherche des portes de sortie au naufrage, plus que prévisible, du navire européen.

L’intérêt hongrois pour l’Asie n’est pas récent, il faut le chercher assez loin dans le passé: il remonte à près de 150 ans. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, une théorie appelée « touranisme » est apparue (en référence à Touran, un territoire au nord de l’Iran dénommé ainsi au Moyen Âge). Il ne faut pas oublier que le hongrois est une langue d’origine asiatique qui n’a aucun lien avec les langues européennes: son origine est ouralo-finnoise (tout comme le turc, le finnois ou l'estonien). Cette théorie naît à une époque où émerge le concept d’« identité », avec la naissance des nationalismes et du concept d’État-nation.

Cette théorie a eu un certain écho parmi les élites hongroises de l’Empire austro-hongrois, mais la défaite lors de la Première Guerre mondiale l’a reléguée au second plan. Cependant, pendant l’entre-deux-guerres, les cercles dans lesquels elle s’est diffusée étaient les mêmes qui combattaient la progression du Parti communiste hongrois. Ce furent les mêmes qui soutinrent le coup d’État de l’amiral Horthy (soutenu par la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis et les grands capitaux allemands) contre le jeune gouvernement de la République socialiste de Béla Kun en 1921. Les mêmes qui sont restés jusqu’en 1944, moment où l’Armée rouge a libéré la Hongrie du joug nazi-fasciste.

Cependant, l’époque actuelle est différente. Cela ne signifie pas que Viktor Orbán soit un leader révolutionnaire cherchant la souveraineté et l’indépendance de son pays. Bien au contraire – comme nous l’avons dit plus haut, il s’agit d’une question économique.

La Hongrie, tout comme la Turquie, aspire à être un intermédiaire entre l’Europe et l’Asie. Elle souhaite être, à l’image des Turcs qui le sont traditionnellement, le marchand avec qui l’on négocie. C’est pour cette raison qu’elle joue un double rôle. D’un côté, elle participe à l’Union européenne et à l’OTAN (sans quitter ces structures), et de l’autre, elle cherche à maintenir des relations cordiales avec la Russie, regarde vers l’Asie et mise sur l’entrée des capitaux chinois en Europe.

En raison de ses positions ambiguës vis-à-vis de l’Ukraine, l’Union européenne a sanctionné la Hongrie à hauteur de 200 millions d’euros et a retiré une partie de son financement. Selon l’UE, cela est dû à sa politique migratoire, au manque de droits et de liberté d’expression… Pourtant, l’Italie a appliqué les mêmes politiques sans être sanctionnée de la sorte. Il s’agit d’une punition pour sa position ambivalente. Ces sanctions ont incité le gouvernement de Budapest à se tourner vers l’Asie et, en particulier, vers la Chine.

En décembre 2023, l’entreprise chinoise de véhicules électriques BYD (Build Your Dreams) a annoncé l’implantation dans le sud du pays de la plus grande usine de la marque en Europe, qui deviendra son centre d’opérations sur le continent. En mai 2024, un accord de partenariat stratégique a été signé entre Pékin et Budapest après la visite de Xi Jinping en Hongrie.

Par ailleurs, Budapest continue de miser sur une relation cordiale avec la Russie, regardant toujours vers l’Est, conséquence du déclin de l’Occident. Par exemple, en 2024, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a assisté au Forum du gaz à Saint-Pétersbourg, confirmant que « Budapest entend suivre une ligne de souveraineté énergétique par le dialogue direct avec Moscou ».

D’autre part, la Hongrie semble avoir son propre agenda. En 2019, elle est devenue membre observateur du Conseil turc et de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones. Pendant le conflit du Haut-Karabakh, la Hongrie a soutenu ouvertement l’Azerbaïdjan et s’est engagée à financer la reconstruction des zones occupées par les Azerbaïdjanais.

En 2024, le pays magyar (avec l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Bulgarie et la Roumanie) a créé une entreprise pour la construction d’une ligne de transmission électrique depuis la mer Caspienne à travers la Géorgie, destinée à fournir de l’électricité à la Roumanie et à la Hongrie. La même année, l’entreprise hongroise MOL (troisième actionnaire d’Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG)) a signé un accord d’exploration et d’exploitation dans le champ pétrolier et gazier de Shamakhi-Gobustan (Azerbaïdjan).

Budapest aspire à négocier d’égal à égal avec l’OTAN et l’Union européenne. L’histoire récente ne manque pas d’exemples de gouvernements ayant voulu se placer au même niveau que les grandes élites occidentales, avec des résultats désastreux. Les élites hongroises semblent – ou veulent – ignorer que l’Occident ne connaît pas de relations entre égaux: chose que l’Orient, lui, connaît.

17:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eurasisme, hongrie, chine, europe, affaires européennes, viktor orban |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

«Relations spécifiques»: pourquoi les talibans ont attaqué le Pakistan

«Relations spécifiques»: pourquoi les talibans ont attaqué le Pakistan

Leonid Savin

Dans la nuit du 12 octobre, de violents combats ont éclaté à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, avec l’utilisation de chars, d’artillerie et d’aviation.

Selon des rapports officiels pakistanais, « durant la nuit du 11 au 12 octobre, les talibans afghans et l’organisation Fitna al-Hawari, soutenue par l’Inde, ont lancé une attaque non provoquée contre le Pakistan le long de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan ».

Juste avant les affrontements, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement taliban, Amir Khan Mutaki, avait visité l’Inde, et, dimanche, des avions indiens sont apparus à la frontière pakistanaise, obligeant Islamabad à mobiliser son aviation de chasse.

À la suite du conflit, 23 soldats pakistanais ont été tués et 29 autres blessés. Au Pakistan, on évoque plus de 200 tués chez les talibans (et les membres d’organisations qui leur sont liées).

Cependant, il convient de rappeler que chaque partie mène parallèlement une guerre de l’information, interprétant les faits à son avantage. Par exemple, les sites d’information afghans ont publié dans la nuit du conflit des photos d’une colonne de « véhicules djihadistes » se dirigeant vers la zone des combats, et ont même affirmé qu’un avion taliban avait attaqué Lahore. Il s’agissait là d’une désinformation manifeste.

Parallèlement, les photos et vidéos confirment que les principaux points d’appui du côté afghan ont été neutralisés par le feu massif de l’armée pakistanaise et que les postes-frontières ont ensuite été pris sous contrôle. Au total, les Pakistanais ont capturé 21 points fortifiés sur le territoire afghan, tous utilisés pour des attaques nocturnes.

L’Afghanistan, pour sa part, affirme que l’attaque était une riposte aux frappes pakistanaises contre son territoire, menées jeudi.

À Islamabad, on réplique que les frappes visaient uniquement des camps d’entraînement de terroristes qui s’infiltrent ensuite sur le territoire pakistanais. L’armée pakistanaise avait déjà mené des opérations similaires auparavant, ce qui avait suscité l’indignation des talibans. Apparemment, cette fois, ils ont décidé de tenter de riposter par la force, ce qui a conduit à une escalade.

Les talibans ont également annoncé avoir cessé les attaques à la demande du Qatar et de l’Arabie saoudite, et non à cause des pertes subies. Cependant, à l’issue de l’affrontement, le Pakistan a pris le contrôle de 2600 km de frontière, pénétrant partiellement sur le territoire afghan. Tous les postes de contrôle ont été fermés.

Pour clarifier les causes du conflit, il est nécessaire d’effectuer une analyse rétrospective, car le problème des relations entre les deux pays est assez ancien et les affrontements pourraient reprendre ou même dégénérer en une guerre ouverte.

Les relations entre l’Afghanistan et le Pakistan ont toujours été assez spécifiques. De 1979 au début des années 1990, le Pakistan a servi de base logistique pour l’envoi de moudjahidines opposés au gouvernement soutenu par l’URSS.

Après l’arrivée au pouvoir des talibans, qui ont donné refuge aux dirigeants de l’organisation terroriste Al-Qaïda (reconnue comme terroriste et interdite en Russie), et le début de leur guerre civile contre l’Alliance du Nord, Islamabad a commencé par soutenir les talibans.

Mais à cause de l’intervention des États-Unis et de l’occupation de l’Afghanistan, le Pakistan a été contraint de suivre la ligne de Washington, ce qui a changé l’attitude du mouvement taliban à son égard.

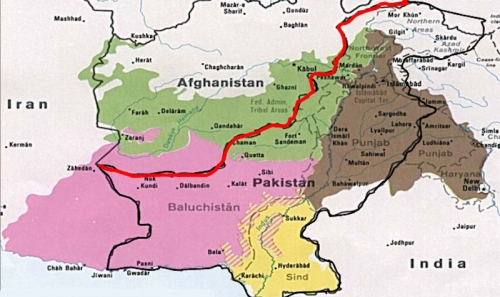

De plus, une branche propre des talibans est apparue au Pakistan, opérant principalement dans le nord du Baloutchistan et les zones frontalières du nord-ouest, qui ont été renommées province de Khyber Pakhtunkhwa sous le mandat du Premier ministre Imran Khan. La majorité des habitants autochtones de cette région sont d’ethnie pachtoune, laquelle constitue le noyau des talibans afghans.

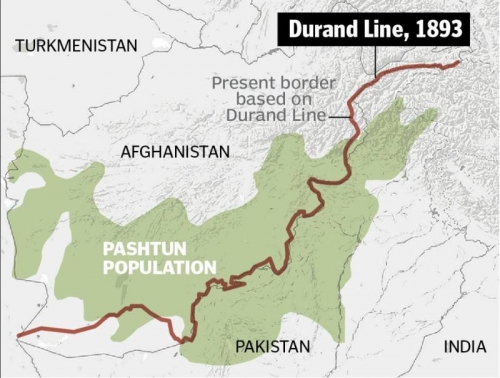

Il convient d’ajouter que la frontière entre les deux pays est le résultat de l’occupation britannique et non une délimitation naturelle des territoires tribaux. La fameuse ligne Durand traverse à plusieurs endroits les zones de peuplement, et la partie afghane ne l’a jamais reconnue comme frontière d’État à part entière.

Les « talibans » pakistanais s’opposent au gouvernement de leur pays, promouvant en fait le séparatisme. L’idée de réunir toutes les tribus pachtounes est similaire à celle des talibans afghans, qui soutiennent tacitement (et peut-être aussi matériellement, selon les services de renseignement pakistanais) leurs frères pakistanais.

Il est intéressant de noter que l’appartenance pachtoune est « inscrite » dans le nom du Pakistan: la première lettre du nom du pays symbolise précisément ce groupe ethnique.

En ce qui concerne l’Inde, New Delhi, en tant qu’ennemi éternel de son voisin oriental, est intéressée par l’affaiblissement, voire l’éclatement, du Pakistan.

Avant l’arrivée au pouvoir des talibans, l’activité diplomatique de l’Inde en Afghanistan était très intense. Et, à en juger par la visite du ministre des Affaires étrangères afghan en Inde le 7 octobre, les relations se sont à nouveau normalisées.

D’un point de vue économique, l’Inde a évidemment beaucoup à offrir au prometteur marché afghan, surtout si l’on considère que la majorité des pays occidentaux n’y ont plus accès.

Mais ce qui inquiète le plus le Pakistan, ce sont les activités des services spéciaux indiens, qui pourraient à nouveau avoir accès à des « atouts » afghans et les utiliser à des fins subversives.

C’est pourquoi, dans le communiqué de presse officiel pakistanais, il est fait mention de « Fitna al-Havari », également connue sous le nom de « Tehrik-e-Taliban Pakistan », reconnue par les autorités comme organisation terroriste.

Pour les organisations terroristes opérant dans la province du Baloutchistan, on utilise le terme « Fitna al-Hindustan », auxquelles on reproche également des liens avec les services secrets indiens.

Compte tenu des nombreux aspects historiques concernant les deux pays, il semble que des relations pacifiques et de bon voisinage entre l’Afghanistan et le Pakistan ne sont pas pour demain. Et ce, malgré le fait que les deux États fassent partie de l’Organisation de coopération de Shanghai et que la Chine exerce une grande influence sur eux.

15:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pakistan, afghanistan, asie, affaires asiatiques, taliban |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les Celtes dans la pop culture: d’Astérix à Assassin’s Creed Valhalla, entre mythe et réalité

Les Celtes dans la pop culture: d’Astérix à Assassin’s Creed Valhalla, entre mythe et réalité

Source: Page Facebook de "Celtes , Gaulois fierté autochtone", https://www.facebook.com/groups/269177069889276

Les Celtes, peuple mystérieux et fascinant, occupent une place de choix dans l’imaginaire collectif. Depuis les bandes dessinées jusqu’aux blockbusters et aux jeux vidéo, leur représentation dans la pop culture oscille entre clichés romantiques, humour décalé et reconstitutions plus ou moins fidèles. Ces figures, souvent stylisées, ont marqué des générations et contribué à forger une image à la fois héroïque et folklorique des Gaulois, des Pictes et des autres peuples celtiques. Mais comment le cinéma, les séries et les jeux vidéo ont-ils façonné – et parfois déformé – leur héritage ?

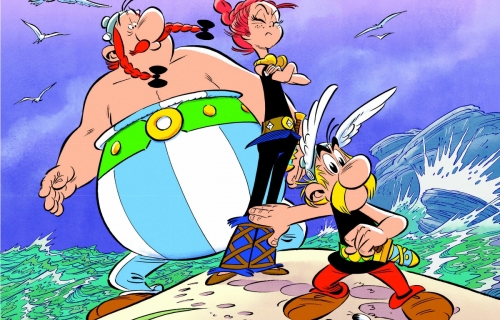

Astérix et Obélix : des Gaulois résistants et burlesques

Impossible d’évoquer les Celtes dans la pop culture sans parler d’Astérix, créé par René Goscinny et Albert Uderzo en 1959. La série de bandes dessinées, puis ses adaptations animées et live-action, a popularisé une vision humoristique et stéréotypée des Gaulois. Dans l’univers d’Astérix, les habitants du petit village armoricain résistent vaillamment à l’envahisseur romain grâce à une potion magique, symbolisant l’esprit de résistance et d’indépendance. Les Gaulois y sont représentés comme des guerriers rusés, aimant la bagarre, les sangliers et les banquets arrosés de cervoise. Leur druide, Panoramix, incarne la sagesse et le lien avec la nature, tandis que les femmes, comme Bonemine, sont dépeintes comme des matrones autoritaires.

Cette représentation, bien que caricaturale, a ancré dans les esprits l’image d’un peuple fier, attachant et profondément ancré dans ses traditions. Pourtant, Astérix mêle anachronismes et fantasmes : les casques ailés, par exemple, sont une invention du XIXe siècle, tout comme l’idée d’une Gaule unie – en réalité, les peuples gaulois étaient divisés en nombreuses tribus souvent rivales. Malgré ces libertés, Astérix a joué un rôle clé dans la transmission d’une certaine idée de la culture celte, mêlant histoire et satire sociale.

Le cinéma : entre épopées historiques et fantasy

Le cinéma : entre épopées historiques et fantasy

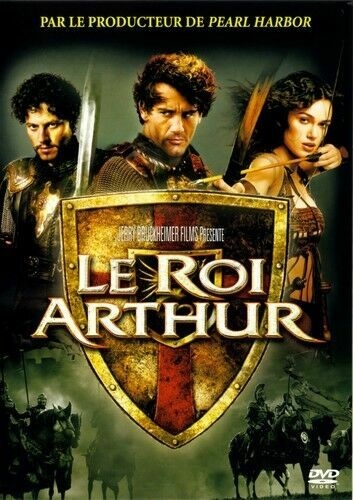

Au cinéma, les Celtes ont inspiré des films aussi variés que "Braveheart" (1995) de Mel Gibson ou "Le Roi Arthur" (2004) d’Antoine Fuqua. Dans Braveheart, bien que centré sur la figure de William Wallace, l’Écosse médiévale est souvent associée à un héritage celte, avec ses kilts (anachroniques à l’époque), ses cornues et ses chants guerriers. Le film renforce l’idée d’un peuple indomptable, luttant pour sa liberté face à l’oppresseur anglais, un thème cher à la mythologie celte.

Dans "Le Roi Arthur", les chevaliers de la Table Ronde sont présentés comme des descendants des Celtes, défendant une Bretagne romaine contre les Saxons. Le film mêle légendes arthuriennes et éléments celtiques, comme la figure de Merlin, inspiré des druides, ou les peintures de guerre bleues des Pictes. Cependant, ces représentations restent souvent superficielle, privilégiant le spectacle à la rigueur historique.

La fantasy n’est pas en reste : "Highlander" (1986) puise dans le mythe celte de l’immortalité, tandis que "Le Secret des Menhirs" (2022), adapté de la BD du même nom, plonge dans un univers où druides et créatures magiques coexistent. Ces œuvres, bien que divertissantes, participent à une vision romantique et mystique des Celtes, loin des réalités archéologiques.

Les séries télévisées : entre documentaires et fictions

Les séries ont aussi exploré l’univers celte, avec des approches très différentes. "Les Carnets de Julie" (France 3) a consacré des épisodes aux traditions celtiques en Bretagne ou en Irlande, offrant une vision plus documentée et culturelle. À l’inverse, "The Last Kingdom" (Netflix), bien que centrée sur les Saxons et les Vikings, évoque les royaumes celtes de Grande-Bretagne, comme le Wessex ou la Mercie, et leur résistance face aux envahisseurs scandinaves.

Plus récemment, "Cursed" (2020), une réinterprétation de la légende arthurienne, met en scène une héroïne celte, Nimue, dans un monde où magie et politique s’entremêlent. La série s’inspire librement des mythes, notamment celui de la Dame du Lac, mais prend des libertés avec l’histoire pour créer un récit moderne et féministe.

Plus récemment, "Cursed" (2020), une réinterprétation de la légende arthurienne, met en scène une héroïne celte, Nimue, dans un monde où magie et politique s’entremêlent. La série s’inspire librement des mythes, notamment celui de la Dame du Lac, mais prend des libertés avec l’histoire pour créer un récit moderne et féministe.

Les jeux vidéo : une immersion (parfois fantaisiste) dans le monde celte

Les jeux vidéo ont offert une nouvelle dimension à la représentation des Celtes, permettant aux joueurs d’incarner des guerriers, des druides ou des explorateurs. "Assassin’s Creed Valhalla" (2020) est sans doute l’exemple le plus marquant. Le jeu plonge le joueur dans l’Angleterre du IXe siècle, où Vikings et Saxons se disputent des territoires encore marqués par la culture celte. Les quêtes secondaires mettent en scène des druides, des cercles de pierres et des légendes locales, comme celle du roi Arthur. Ubisoft a travaillé avec des historiens pour recréer un cadre plausible, même si le jeu mêle réalité et fiction – les Pictes, par exemple, y sont dépeints comme des sauvages tatoués, un cliché tenace mais partiellement fondé sur les récits romains.

D’autres jeux, comme "Total War: Rome II" ou "Age of Empires II", permettent de jouer des factions gauloises ou bretonnes, avec des unités et des technologies inspirées de l’histoire. "The Witcher 3" (2015) s’inspire quant à lui du folklore slave et celte pour créer son univers, avec des créatures comme les leshens (esprits de la forêt) ou les banshees, issues des légendes irlandaises.

D’autres jeux, comme "Total War: Rome II" ou "Age of Empires II", permettent de jouer des factions gauloises ou bretonnes, avec des unités et des technologies inspirées de l’histoire. "The Witcher 3" (2015) s’inspire quant à lui du folklore slave et celte pour créer son univers, avec des créatures comme les leshens (esprits de la forêt) ou les banshees, issues des légendes irlandaises.

Enfin, "Genshin Impact" (2020) et son région de Mondstadt, librement inspirée de l’Allemagne et de la culture celte, montre comment les éléments celtiques – comme les bardes, les fêtes païennes ou l’architecture en pierre – peuvent être réinterprétés dans un univers fantasy.

Musique et festivals : la culture celte vivante

La pop culture celte ne se limite pas à l’écran. Des groupes comme Celtic Woman, Loreena McKennitt ou Manau (avec leur tube "La Tribu de Dana") ont popularisé une musique inspirée des traditions irlandaises, bretonnes ou écossaises. Les festivals, comme le Festival Interceltique de Lorient ou les Highland Games en Écosse, célèbrent chaque année cet héritage à travers la danse, la musique et les sports traditionnels.

Ces manifestations, souvent festives, entretiennent une image vivante et joyeuse de la culture celte, même si elles gomment parfois sa diversité historique. Les tatouages celtes, les nœuds triskèles ou les croix celtiques sont devenus des symboles populaires, portés bien au-delà des frontières de l’Irlande ou de la Bretagne.

Mythe et réalité : une représentation en constante évolution

Si la pop culture a contribué à diffuser une image des Celtes, elle a aussi véhiculé des clichés tenaces : le Gaulois bagarreur et moustachu, le druide mystérieux, la princesse celtique aux longs cheveux roux. Pourtant, les recherches archéologiques et historiques montrent une réalité bien plus complexe : des sociétés organisées, des artisans talentueux, des agriculteurs innovants et des artistes raffinés, comme en témoignent les bijoux de l’âge du fer ou les enluminures des manuscrits médiévaux irlandais.

Aujourd’hui, des créateurs tentent de proposer des représentations plus nuancées. Le jeu "A Plague Tale: Innocence" (2019), par exemple, évoque la guerre de Cent Ans et les légendes bretonnes sans tomber dans la caricature. De même, des documentaires comme "Les Celtes" (Arte) ou des podcasts comme "Choses à Savoir" revisitent cette histoire avec rigueur.

Aujourd’hui, des créateurs tentent de proposer des représentations plus nuancées. Le jeu "A Plague Tale: Innocence" (2019), par exemple, évoque la guerre de Cent Ans et les légendes bretonnes sans tomber dans la caricature. De même, des documentaires comme "Les Celtes" (Arte) ou des podcasts comme "Choses à Savoir" revisitent cette histoire avec rigueur.

Conclusion : un héritage qui inspire toujours

Des aventures d’Astérix aux quêtes épiques d’Assassin’s Creed Valhalla, les Celtes continuent de fasciner. Leur représentation dans la pop culture reflète nos propres projections : un mélange de nostalgie pour un passé idéalisé, de fascination pour le mysticisme et d’admiration pour des peuples perçus comme libres et courageux.

Si ces œuvres prennent souvent des libertés avec l’histoire, elles jouent un rôle essentiel : elles maintiennent vivante la mémoire des Celtes et invitent à découvrir leur véritable héritage. Entre mythe et réalité, une chose est sûre : les Gaulois, les Pictes et les autres peuples celtiques n’ont pas fini de nous faire rêver. Et vous, quelle est votre représentation préférée des Celtes au cinéma ou dans les jeux ? Un Gaulois résistant, un druide sage, ou un guerrier picte couvert de peintures bleues ?

13:21 Publié dans Bandes dessinées | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : celtes, celtisme, bande dessinée, 9ème art, pop culture, paralittératures |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook