lundi, 20 octobre 2025

De la Pax eurasiatica, de sa trajectoire et de son initiative plutôt que celles de Donald Trump

De la Pax eurasiatica, de sa trajectoire et de son initiative plutôt que celles de Donald Trump

Sur le récent accord de cessez-le-feu et son contexte régional plus large

Mehmet Perinçek

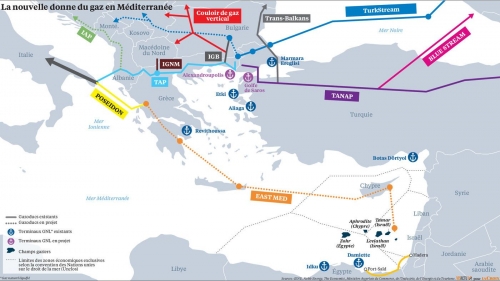

Lors de la rencontre en Égypte, le front atlantique a désigné le cessez-le-feu atteint à Gaza comme la “paix de Trump”. Mais les “actions de Trump” ne s’arrêtent pas là : nous avons aussi la “trajectoire de Trump” dans le Caucase du Sud et “l’initiative de Trump” en Syrie. Que signifient les politiques et mouvements récents des États-Unis en Asie occidentale, en Méditerranée orientale, en mer Noire et dans le Caucase du Sud ? À quoi ressemble la période à laquelle nous entrons pour les pays de la région ? Et que devrait-on faire ? L’auteur de l’UWI (United World International), historien et politologue, le professeur associé Mehmet Perinçek, a partagé avec nous une analyse complète.

La “paix” de Trump

En regardant ce qu’on désigne comme l’accord de “paix de Trump” et les parties impliquées, on peut voir clairement qu’il s’inscrit entièrement dans un contexte atlantique et occidental. Bien sûr, la résistance du peuple palestinien et la lutte de Hamas ont contraint le front atlantique à s’asseoir à la table des négociations. C’est un résultat important. Cependant, cette soi-disant “table de paix” représente une tentative occidentale de prendre l’initiative dans la formation de l’ordre en Asie occidentale.

Trump est là. Tony Blair est à cette “table de paix”. Les mêmes personnes qui ont ensanglanté l’Irak et l’Asie occidentale sont là. Tous les soutiens d’Israël sont assis autour de cette table. Et à côté d’eux se trouvent les forces et pays que l’on pourrait appeler “les amis de Trump” en Asie occidentale.

L’axe Iran-Chine-Russie est exclu

Après l’éclatement de la guerre de Gaza, le 7 octobre 2023, la Chine, la Russie et l’Iran ont joué un rôle significatif dans le cours des événements. La Chine a même organisé des rencontres pour combler le fossé entre l’Organisation de libération de la Palestine et le Hamas. Israël lui-même a reconnu que la Chine a soutenu le Yémen. L’Iran, comme nous le savons, a combattu directement contre Israël lors de la guerre de douze jours, en soutenant également le Hezbollah, le Hamas, la résistance palestinienne et le Yémen.

Pourtant, nous voyons que les pays et puissances capables d’équilibrer la menace occidentale et israélienne ont été délibérément exclus de la table des négociations de Trump. Mais cet équilibre est essentiel non seulement pour parvenir à un cessez-le-feu, mais aussi pour garantir la reconnaissance et le soutien international à un État palestinien.

La guerre comme la paix dépendent de l’équilibre des forces entre les camps opposés. Par conséquent, exclure ces pays de l’accord n’est pas une évolution positive pour la Palestine. Dans la guerre qu'Israël a perdue sur le champ de bataille, Tel Aviv pourrait maintenant regagner un avantage grâce à la “paix de Trump”, où l’agressivité de Trump est en partie freinée ou dissimulée sous le voile de la diplomatie.

La paix américaine durera-t-elle ?

Ce n’est peut-être pas une “paix israélienne”, mais c'est une “paix américaine”. Cependant, cela ne peut pas apporter une stabilité à long terme ni garantir la sécurité et l’intégrité territoriale de la Palestine. Cela ne sera possible que lorsqu’un pouvoir égal à l’agression israélienne, soutenue par les États-Unis et l’Europe, sera constitué pour la contrer. Sinon, ce que l’on appelle aujourd’hui la “paix de Trump” se transformera rapidement en “oppression de Trump”.

Pression atlantique dans le Caucase, en Syrie et en Palestine

Pour l’instant, Trump a fait un pas pour reconquérir l’initiative que les États-Unis perdaient dans la région. Il tente de le faire par le biais du soi-disant mémorandum “Trump Route” dans le Caucase du Sud et en maintenant son soutien aux nouveaux détenteurs du pouvoir en Syrie. La soi-disant “paix de Trump” à Gaza fait partie de ces efforts. Tous ces mouvements sont interconnectés.

Mais à moyen et long terme, cela n’apportera ni paix ni stabilité dans la région. Trump et Israël insistent sur la démilitarisation totale du Hamas, ce qui revient essentiellement à éliminer la force armée qui garantit l’existence d’un État palestinien. En d’autres termes, ils demandent l’abolition même de l’État palestinien.

En résumé, nous faisons face à une tentative d’établir un nouvel ordre en Asie occidentale façonné par les États-Unis et Israël dans le cadre de la Pax Americana. Les Accords d’Abraham ont ouvert la voie à ce que des pays qui ne reconnaissaient pas Israël auparavant l’acceptent maintenant, ce qui ne signifie en réalité rien d’autre que la soumission à l’expansion, à l’agressivité et aux occupations d’Israël. Une région soumise aux États-Unis et à Israël…

Mais peuvent-ils vraiment le faire dans le monde multipolaire d’aujourd’hui? Nous assistons à l’émergence et à la convergence de nouveaux centres de pouvoir en Asie et en Eurasie, sur le plan militaire, économique et politique.

Le premier Israël et le second Israël

D’après les images diffusées par les médias, on peut aussi voir qu’il s’agit d’une “paix” fausse. Le comportement de Trump sur scène, avec les autres dirigeants alignés derrière lui comme des marionnettes qu’il contrôle par gestes, révèle l’artificialité de tout le spectacle.

Même si Trump peut sembler restreindre Netanyahu et Israël pour des raisons tactiques, en essayant de se rapprocher de ses “amis” en Asie occidentale, Israël reste un partenaire stratégique que les États-Unis ne pourront jamais abandonner. L’objectif commun des États-Unis et d’Israël est de soumettre la région. Leur objectif principal est l’Iran. Mais nous devons être pleinement conscients que la Turquie est aussi dans leur viseur.

Tout comme les États-Unis ne peuvent pas abandonner Israël, ils ne laisseront pas tomber les SDF/PKK/YPG en Syrie. Il peut y avoir des gestes symboliques par-ci par-là, mais le plan fondamental ne changera pas. Les piliers immuables de ce plan sont le Premier Israël et le Deuxième Israël. Ce Deuxième Israël n’est rien d’autre qu’un État marionnette appelé “Kurdistan”.

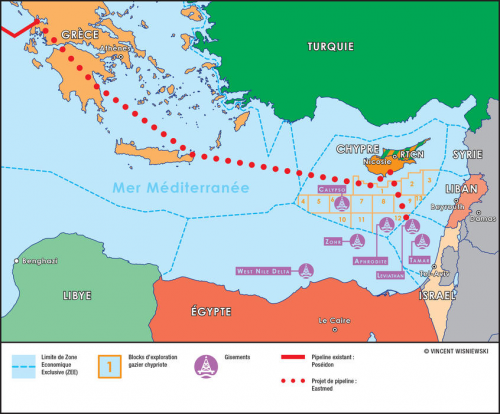

Calmer la Turquie en Méditerranée orientale

La Méditerranée orientale doit également être analysée dans ce contexte. La souveraineté de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) est menacée non seulement par Israël, mais aussi par les États-Unis. Les États-Unis, avec leurs bases en Égée, en Thrace et en Grèce, ont clairement désigné la Turquie et la RTCN comme des cibles.

Dans cette optique, la “paix de Trump” est un piège conçu pour calmer, neutraliser et transformer la Turquie en une marionnette, en faisant une cible facile. L’idée de “sacrifier l’Iran et de nous sauver de la menace” ne sauvera personne.

Trump abandonne ses politiques initiales

Trump se considère maintenant comme un commandant victorieux. Bien qu’il se présente comme une colombe de la paix, il poursuit en réalité une politique qui consolide le pouvoir des États-Unis dans le Caucase du Sud, en Syrie et en Palestine, le transformant à nouveau en une force capable d’imposer sa volonté à l’échelle mondiale.

S’il réussit, il pourrait très bien prendre une direction opposée à celle qu’il a suivie avant et pendant sa présidence dans ses relations avec la Russie, et agir de manière beaucoup plus imprudente envers l’Ukraine. En effet, ses décisions récentes, comme la livraison de missiles Tomahawk à Kiev et ses déclarations ouvertement anti-russes, montrent que Trump s’est déjà éloigné de sa position antérieure.

Une escalade de la guerre en Ukraine aurait des répercussions négatives non seulement sur la Turquie et la Palestine, mais sur toute la région. Plus la Russie reste embourbée en Ukraine, plus son initiative ailleurs s’affaiblit.

Liaison forte entre la mer Noire et la Méditerranée orientale

La Turquie peut jouer un rôle constructif à cet égard, en affaiblissant l’influence que les puissances européennes, et maintenant Trump, exercent sur Kiev pour intensifier la guerre. Sans briser cette influence, la paix restera inaccessible.

Une telle politique est importante non seulement pour l’avenir de l’Ukraine et de la mer Noire, mais aussi pour la position de la Turquie en Méditerranée orientale et en Asie occidentale. Les menaces auxquelles la Turquie et la RTCN sont confrontées sont trop grandes pour être gérées seules. Bien sûr, la Turquie s’appuiera sur ses propres forces, son peuple et son armée, mais elle a aussi besoin d’alliances. La mer Noire et la Méditerranée orientale sont profondément interconnectées: briser les plans du front atlantique sur l’Ukraine signifierait aussi briser ses plans sur la RTCN.

Les destins de la Turquie, de la Syrie, de l’Iran, de la Russie et de l’Azerbaïdjan, en bref, de tous les pays de la région, sont liés. Leur intégrité territoriale est directement connectée. Objectivement, la coopération entre eux est donc inévitable.

La leçon du processus du gouvernement al-Sharaa

Le processus par lequel la Syrie a traversé depuis la formation de son nouveau gouvernement l’a encore une fois clarifié. Au début, Damas pensait pouvoir apaiser les États-Unis et Israël en prenant leurs distances avec l’Iran et la Russie. Ils pensaient pouvoir ainsi échapper à leur agressivité. Mais leur propre expérience a prouvé le contraire.

Israël a occupé des parties importantes du territoire syrien, la région habitée par les Druzes est tombée sous influence israélienne et est devenue une zone de facto autonome où Damas ne pouvait plus exercer son contrôle. L’accord du 10 mars avec les SDF a été signé mais jamais mis en œuvre. La Syrie croyait qu’adopter les politiques demandées par les États-Unis et Israël apporterait un soulagement, mais c’est le contraire qui s’est produit: en s’éloignant de l’Iran et de la Russie, elle est devenue plus faible et plus vulnérable aux attaques.

Cela nous enseigne une leçon importante: il n’est pas possible d’arrêter l’agression atlantique en la calmant ou en suivant ses diktats, mais seulement en la contrebalançant. C’est la voie qui pourrait aussi ramener Trump en ligne avec ses politiques antérieures moins agressives.

Pas un plan tactique, mais stratégique

De ces expériences, il est clair que la Syrie n’a pas d’autre choix que de coopérer avec la Russie et l’Iran. Ces deux pays ont déjà un passé et une expérience commune, la Russie dispose de bases en Syrie remontant à l’époque d’Assad. La récente visite d’Ahmad al-Sharaa à Moscou pourrait conduire à des mesures qui contrecarreraient les plans des États-Unis et d’Israël. Ce serait la bonne démarche. Ce qui importe, c’est que cette coopération ne reste pas tactique, mais devienne stratégique. Par exemple, des politiques telles que “nous faisons peur aux États-Unis avec la Russie pour qu’ils reculent sur la question des SDF”, en utilisant une partie comme levier contre l’autre, ne fonctionneraient pas.

Il en va de même pour la Turquie. Sa politique d’équilibre déclarée officiellement n’est plus suffisante pour faire face aux problèmes. La position de la Turquie sera décisive dans la période à venir. Ankara a abandonné le processus d’Astana, et en conséquence, les États-Unis et Israël ont pris le dessus dans le Caucase du Sud, en Syrie et en Palestine.

De tout cela, nous pouvons tirer une conclusion claire: pas la voie de Trump, mais la voie eurasienne dans le Caucase du Sud. Pas l’initiative de Trump, mais l’initiative eurasienne en Syrie.

Et pas la paix de Trump, mais la paix eurasienne en Palestine.

Source première:

https://unitedworldint.com/37324-eurasian-peace-route-and...

18:29 Publié dans Actualité, Eurasisme, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, turquie, asie occidentale, proche-orient, levant, géopolitique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Qui commande (réellement) en Europe?

Qui commande (réellement) en Europe?

par Alessandro Volpi

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31472-ales...

Qui commande en Europe ? En Allemagne, BlackRock détient des participations, directement ou par l’intermédiaire de fonds qu’il possède, comprises entre 3% et 10% dans Commerzbank, Deutsche Bank, Continental, Adidas, Bayer, Lufthansa, Sofran, Daimler, AG, Basf, Allianz, Siemens, Thyssen Krupp, Münchener Re, Rheinmetall, Hensholdt. À cet ensemble de participations s’ajoute une longue liste d’actions détenues, en dessous du seuil de 3%, dans de très nombreuses autres sociétés allemandes, notamment dans le secteur du crédit et des assurances.

En France, la société dirigée par Larry Fink détient des parts comprises entre 3% et 9% dans Sanofi, TotalEnergies, LVMH, Schneider Electric, Société Générale, Orpea.

Là aussi, comme en Allemagne et en Italie, BlackRock possède des participations inférieures à 3% dans de très nombreuses sociétés françaises, avec une incidence notable dans le secteur bancaire. En Angleterre, la société américaine gère une série de fonds UCITS domiciliés sur l’île, qui détiennent d’importantes participations dans des sociétés britanniques, tout en enregistrant une présence directe dans Shell, NetWest Group et Preqin.

Les participations de BlackRock en Espagne sont concentrées dans le système bancaire, dans BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank, où la part détenue oscille entre 6% et 8%, ainsi que dans une série d’autres secteurs où la part possédée dépasse 5%, notamment Iberdrola, Repsol, Enagas, Redeia, Telefonica, Grifols, Fluidra, Merlin et AM-Deus.

Une importance particulière, la société américaine y a un poids notable dans Naturgy, dont elle contrôle 10%.

À ces données générales s’ajoutent trois autres considérations:

La première est que BlackRock est l’actionnaire principal des sociétés qui gèrent la Bourse de Londres, celle de Francfort et celle de Milan.

La deuxième, déjà évoquée pour l’Italie, concerne la présence massive dans presque tous les États européens d’un vaste circuit de vente des ETF produits par BlackRock, visant à capter l’épargne diffusée. À ce sujet, il faut souligner que le secteur des ETF connaît une croissance rapide, avec un marché européen total de plus de 2800 milliards de dollars, destiné, précisément, à « capter » une large part de l’épargne gérée, avec plus de 11 millions de plans d’épargne, uniquement en ETF.

La troisième considération est de souligner que BlackRock n’est qu’un des trois grands fonds américains qui dominent la scène européenne, car des considérations similaires seraient possibles pour Vanguard et State Street, dont l’action, par rapport à la société présidée par Fink, repose surtout sur la production d’ETF et de fonds contenant d’importants paquets d’actions de sociétés italiennes.

14:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, économie, blackrock |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L'hebdo allemand Wirtschaftswoche: L'Europe se prépare – et marche aveuglément vers une économie de guerre

L'hebdo allemand Wirtschaftswoche: L'Europe se prépare – et marche aveuglément vers une économie de guerre

Elena Fritz

Source: https://t.me/global_affairs_byelena/2796

L'hebdo économique allemand WirtschaftsWoche célèbre le patron de Rheinmetall, Armin Papperger, comme étant le «dirigeant de l'époque du tournant».

Dans le langage de l'article, cela ressemble à un succès, à une « force européenne » émergente.

Mais en réalité, WirtschaftsWoche – sans le dire expressis verbis – décrit le début d’une économie de guerre en Europe.

L'Europe se prépare

Allemagne : 93,7 → 204,8 milliards de dollars (+119 %)

Royaume-Uni : 84,2 → 130,9 milliards de dollars (+56 %)

France : 64,5 → 103,2 milliards de dollars (+60 %)

Italie : 35,4 → 59,1 milliards de dollars (+67 %)

Pologne : 34,5 → 56,9 milliards de dollars (+65 %)

Turquie : 28,3 → 46,4 milliards de dollars (+64 %)

Pays-Bas : 21,9 → 46,0 milliards de dollars (+110 %)

Ce n’est pas une simple impulsion visant la modernisation des armées.

C’est le doublement des dépenses européennes en armement – en seulement six ans.

L’Allemagne a pris la tête du processus.

Et ce n’est pas seulement une question d’arithmétique budgétaire.

C’est la transformation économique de l’Europe – passant de la production, d’énergie et de biens de consommation à des chaînes d’approvisionnement militaro-administrées.

Les indicateurs précoces silencieux

Ceux qui connaissent les cycles historiques détectent dans cette évolution une série de signaux d’alerte classiques:

- Politique de mobilisation – le retour du service militaire, les programmes pour réservistes, les campagnes de recrutement militaire.

- Déploiements de troupes hors des routines habituelles: contingents permanents de l’OTAN dans les États baltes et en Roumanie; extension de la plus grande base de l’OTAN en Europe.

- Conditions cadres de l’économie de guerre: fabrication en série, standardisation à l’échelle de l’UE, contrats s'élevant à plusieurs milliards, priorité industrielle à la production d’armements malgré la crise énergétique.

- Protection civile et évacuations: relance des anciens programmes de protection civile, exercices en cas de crise, développement d’infrastructures pour la logistique de crise.

- Synchronisation communicative: campagnes d’information, polarisation, construction d’images d’ennemis – préparation psychologique de la population à des « conflits inévitables ».

- Érosion diplomatique: canaux bloqués vers la Russie, politique extérieure chargée de moralisme sans canaux de retour.

Tout cela, pris ensemble, ne constitue pas une « alliance de défense », mais une pré-structuration pour se livrer à l’escalade.

La question stratégique

L’Europe aurait appris de son histoire, dit-on.

Mais que se passe-t-il si elle est en train de reproduire d’anciennes erreurs sous une nouvelle apparence ?

Un continent qui reconvertit sa base industrielle au profit de l’industrie de l’armement, qui réduit la production civile, qui déclare que ses dépenses en matière de sécurité relèvent de la croissance, – et qui, en même temps, coupe ses canaux diplomatiques – ne se dirige pas vers la paix, mais vers une nouvelle logique militaire que fait système.

Conclusion

WirtschaftsWoche voulait décrire la montée en force de Rheinmetall – elle a involontairement lancé un signal d’alerte économique.

Si l’économie européenne devient capable de faire la guerre d’ici 2030, mais n’est plus capable de faire la paix, ce n’est pas un signe de force – mais de désaffection stratégique.

Les véritables risques ne résident pas à Moscou, mais à Bruxelles, Berlin et dans les bureaux des nouvelles industries de guerre.

12:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, militarisation, réarmement, bellicisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le lucratif business de la guerre permanente

Le lucratif business de la guerre permanente

Source: https://mpr21.info/el-lucrativo-negocio-de-la-guerra-perm...

Le complexe militaro-industriel américain demeure une force dominante dans la politique et l’économie mondiales. Non seulement il a perduré, mais il a évolué vers un réseau économique d’une puissance colossale, dont la dynamique favorise les guerres permanentes, souvent masquées par des prétextes « humanitaires » qui dissimulent des pertes dévastatrices en morts, disparus et mutilés.

L’industrie de l’armement est un pilier indispensable de l’économie américaine. Le budget du Pentagone avoisine les 850 milliards de dollars, un chiffre qui peut atteindre mille milliards si l’on inclut les fonds destinés aux guerres en cours. Cela représente plus de 3% du PIB et dépasse les budgets de défense combinés des dix pays suivants.

Ce gigantesque flux d’argent alimente un vaste réseau. Le secteur aérospatial et de la défense emploie directement plus de 1,1 million de travailleurs, un chiffre qui s’élève à plus de 2,2 millions si l’on prend en compte les emplois indirects de la chaîne d’approvisionnement. Des monopoles géants comme Lockheed Martin, Boeing et Raytheon (RTX) dominent le marché, avec des revenus annuels collectifs dépassant les 150 milliards de dollars, largement garantis par des commandes publiques.

Cette influence s’étend bien au-delà de l’économie productive. Les groupes de pression du secteur ont investi plus de 150 millions de dollars en contributions politiques au cours des deux dernières décennies, créant ainsi un cercle vicieux: les entreprises de défense financent des campagnes et des think tanks qui prônent des politiques étrangères agressives, ce qui perpétue à son tour la demande en armements.

Le business dépend de la guerre. Sans guerres ni menaces, réelles ou inventées, la demande d’armes diminue, mettant en danger les profits et les emplois. Depuis 1991, les États-Unis ont lancé au moins 251 interventions militaires.

Ces opérations ne sont pas gratuites; elles génèrent des contrats massifs. Rien que les guerres post-11 septembre (en Irak et en Afghanistan) ont coûté plus de 8000 milliards de dollars, un gaspillage d’argent qui a stimulé les ventes d’armes et enrichi les contractants privés. Cette dynamique crée un intérêt économique pervers au maintien d’un état de guerre permanent, qui sert à justifier des augmentations constantes du budget de la défense.

La rhétorique qui accompagne ces guerres est toujours similaire, un moralisme répugnant. Un cas emblématique est celui des sanctions contre l’Irak dans les années 1990. Imposées pour contenir Saddam Hussein, elles ont entraîné la mort d’environ 500.000 enfants irakiens de moins de cinq ans, selon des études de l’ONU, des suites de la malnutrition et de maladies évitables.

En 1996, la secrétaire d’État de l'époque, Madeleine Albright, interrogée sur ce carnage dans l’émission « 60 Minutes », déclara que « cela en valait la peine ». Cette déclaration illustre la froideur avec laquelle on peut sacrifier des vies humaines au nom d’objectifs géopolitiques et pour les intérêts de l’industrie de l’armement.

Des interventions similaires, comme celles au Kosovo (1999) ou en Libye (2011), présentées comme la protection des populations civiles, ont souvent débouché sur des instabilités prolongées qui, à leur tour, ouvrent de nouveaux marchés pour l’armement américain. Le complexe militaro-industriel profite du chaos qu’il contribue à créer, un cercle vicieux aux conséquences dévastatrices pour des millions de personnes.

11:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, guerres permanentes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook