dimanche, 05 octobre 2025

Andrej Babiš triomphe en République tchèque – Bruxelles en mode panique

Andrej Babiš triomphe en République tchèque – Bruxelles en mode panique

Source: https://report24.news/andrej-babis-triumphiert-in-tschech...

Les Tchèques en ont manifestement assez de la politique autodestructrice du cartel des partis inféodés à Bruxelles. Le parti ANO d'Andrej Babiš est arrivé largement en tête des élections législatives. Un nouveau succès des "patriotes pour l'Europe" et un nouveau coup dur pour les eurocrates.

Les eurocrates bruxellois ont dû hyperventiler collectivement samedi soir. Andrej Babiš, tour à tour qualifié par la presse de «Trump tchèque» ou de «milliardaire qui a trop d'opinions», a encore frappé: il a rallié les électeurs à sa cause, humilié l'establishment et semé à nouveau la panique parmi les partisans du politiquement correct sur le continent. Son parti ANO a remporté haut la main les élections législatives tchèques.

Babiš a déclaré laconiquement: «Nous voulons sauver l'Europe». Une phrase qui est à peu près aussi bien accueillie à Bruxelles que la proposition de mettre fin à la propagande sur le genre. Car pour Babiš, sauver ne signifie pas «plus de centralisme», «plus d'union de la dette» ou «plus de wokeness», mais au contraire moins de Bruxelles, plus de Prague et moins d'idéologie, mais plus de sens des réalités.

Babiš a promis des salaires plus élevés, des impôts moins élevés et la fin de l'austérité, qui ne sert en réalité qu'à redistribuer les richesses du bas vers le haut. Les Tchèques, qui ont docilement soutenu le programme de l'UE ces dernières années et ont en contrepartie subi une hausse des prix, une désindustrialisation et une pénurie d'énergie, ont désormais voté pour un revirement.

Le rêve bruxellois d'une Europe « progressiste » implose face à la résistance de ceux qui n'ont plus envie de se sacrifier pour des guerres étrangères, l'hystérie climatique et le chaos migratoire.

La réaction hystérique de Bruxelles est presque touchante. Les mêmes fonctionnaires qui se présentent comme les défenseurs de la démocratie et de l'État de droit lèvent les yeux au ciel chaque fois que le peuple ne vote pas comme ils l'avaient prévu. «Populisme», «extrémisme de droite», «ami de Poutine»: telles sont les accusations typiques lorsque les décisions démocratiques ne correspondent pas à leur programme. Pourtant, Babiš n'est pas anti-européen, comme on le prétend. Il ne veut pas isoler la République tchèque, mais souhaite une Europe qui ne s'étrangle plus elle-même. Pas étonnant qu'il s'allie avec Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, et qu'il bouscule l'UE avec d'autres «patriotes pour l'Europe». Bruxelles a besoin d'urgence d'une nouvelle dose de réalisme – et elle va l'obtenir, qu'elle le veuille ou non.

Le retour de Babiš est une nouvelle fissure dans la façade de «l'ordre fondé sur des règles» derrière laquelle se cache l'arrogance morale de l'Occident et ses valeurs. La façade s'effrite, et chaque nouvelle victoire électorale d'un réaliste dérangeant fait tomber un peu plus de crépi. Les gens ne veulent pas d'utopies climatiques, pas de paquets de milliards sans fin pour des fronts lointains, pas de leçons de morale administrées par des politiciens qui n'ont plus eux-mêmes à faire la queue à la caisse du supermarché. Andrej Babiš l'a compris. Et c'est pourquoi de nombreux Tchèques l'ont soutenu, lui et son parti ANO.

18:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, europe centrale, république tchèque, andrej babis, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

République tchèque - Un signal clair : les premiers dépouillements montrent une victoire électorale écrasante des patriotes

République tchèque - Un signal clair: les premiers dépouillements montrent une victoire électorale écrasante des patriotes

Source: https://unzensuriert.at/312060-klares-signal-erste-stimma...

La République tchèque connaît un tournant politique: l'ancien Premier ministre Andrej Babiš devrait remporter une victoire électorale écrasante avec son mouvement ANO (« Oui ») et s'apprête à revenir à la tête du gouvernement.

Le parti frère du FPÖ nettement en tête

Après dépouillement d'environ la moitié des voix, ANO est clairement en tête avec 38,3% des suffrages, devant la coalition libérale-conservatrice au pouvoir Spolu du Premier ministre Petr Fiala, qui n'obtient qu'environ 20 % des voix.

Les deux autres partis patriotiques obtiennent également de bons résultats. Le parti "Motorists", associé à l'ANO et au FPÖ au sein du groupe européen « Patriots for Europe », recueille actuellement 7,1% des voix, tandis que le SPD (« Liberté et démocratie directe »), qui fait partie du même groupe européen que l'AfD allemande, en recueille 8,3%.

Changement d'orientation politique à Prague

Les Tchèques montrent ainsi clairement qu'ils en ont assez de l'explosion des prix, de la bureaucratie européenne et d'un gouvernement qui se soucie davantage de l'Ukraine, de la politique sociale de gauche et de Bruxelles que de sa propre population.

Cette élection est considérée comme le signe d'un changement d'orientation politique en Europe centrale. Outre les gouvernements hongrois et slovaque, la République tchèque va désormais exiger davantage d'autonomie et moins d'idéologie de gauche à Bruxelles.

Babiš, la voix du peuple

Pendant la campagne électorale, Babiš s'est présenté comme l'antithèse d'un establishment déconnecté de la réalité, responsable de la forte inflation et de la baisse du pouvoir d'achat. Selon lui, le chef du gouvernement, Fiala, « a laissé tomber la population et gaspillé des milliards, alors que les familles ont du mal à payer leurs factures de chauffage ».

Dans ce contexte, la guerre en Ukraine a été un thème central de la campagne électorale. Babiš a annoncé la fin de la controversée « initiative tchèque sur les munitions », qui finançait les livraisons d'armes à Kiev.

Une politique pour son propre pays

« Nous devons nous occuper de nos propres citoyens et attendre que la guerre soit terminée », a-t-il déclaré. Dans le même temps, il a annoncé son intention de relancer le groupe de Visegrád, c'est-à-dire la coopération étroite entre la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, afin de renforcer un bloc souverain d'Europe centrale au sein de l'UE qui s'oppose aux directives paternalistes de Bruxelles.

Malgré sa proximité avec Viktor Orbán et Robert Fico, Babiš rejette les accusations selon lesquelles il souhaiterait mener une politique «pro-russe». Il souligne lui-même ne pas être un ami de Poutine, mais plutôt un admirateur de Donald Trump. Sa position: Prague doit définir ses propres intérêts, et non Washington, Bruxelles ou un autre pays.

Une coalition gouvernementale de droite probable

Si le dépouillement des votes confirme les résultats actuels, les partis patriotiques formeront ensemble la majorité au Parlement à Prague.

Babiš, Tomio Okamura du SPD et Petr Macinka du nouveau mouvement des « motoristes », qui s'opposent fermement à la politique climatique de l'UE et militent pour un renforcement des compétences nationales, pourraient former un gouvernement patriotique de droite.

17:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : république tchèque, actualité, europe, europe centrale, affaires européennes, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Sacrifice et souveraineté: la géopolitique comme épopée théodramatique ou tragédie païenne

Sacrifice et souveraineté: la géopolitique comme épopée théodramatique ou tragédie païenne

Santiago Mondéjar

Source: https://geoestrategia.eu/noticia/45216/geoestrategia/sacr...

Le discours officiel émanant des institutions européennes présente la guerre en Ukraine comme une lutte moralisatrice, presque téléologique : une confrontation lucide et manichéenne entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, l’innocence et l’agression. Les politiciens, analystes et médias consacrent l’Ukraine comme protagoniste héroïque, tandis qu’ils relèguent la Russie au rôle d’antagoniste maléfique, reproduisant ainsi une structure narrative similaire aux drames moraux théo-dramatiques expliqués par Hans Urs von Balthasar (1988).

Le drame chrétien — exemplifié dans la Divine Comédie de Dante ou dans Le Grand Théâtre du Monde de Calderón — imprègne le mal et la souffrance d’une signification au sein d’une économie de la rédemption, dans laquelle l’action humaine est soumise au jugement moral et à la possibilité de la grâce. Dans ce cadre conceptuel, le conflit se configure comme un jugement éthique, une narration de rédemption et un impératif moral : l’Europe se sent poussée à agir avec droiture, s’efforçant de protéger les opprimés et de réparer un ordre brisé. Cette rhétorique évoque les exhortations collectives des grandes puissances européennes pendant la Première Guerre mondiale, marquées par une narration linéaire et téléologique, investie d’une providence morale projetée sur les réalités géopolitiques (Mosse, 1990). Cependant, sous cette idéalisation morale se cache une réalité brute.

Le drame chrétien — exemplifié dans la Divine Comédie de Dante ou dans Le Grand Théâtre du Monde de Calderón — imprègne le mal et la souffrance d’une signification au sein d’une économie de la rédemption, dans laquelle l’action humaine est soumise au jugement moral et à la possibilité de la grâce. Dans ce cadre conceptuel, le conflit se configure comme un jugement éthique, une narration de rédemption et un impératif moral : l’Europe se sent poussée à agir avec droiture, s’efforçant de protéger les opprimés et de réparer un ordre brisé. Cette rhétorique évoque les exhortations collectives des grandes puissances européennes pendant la Première Guerre mondiale, marquées par une narration linéaire et téléologique, investie d’une providence morale projetée sur les réalités géopolitiques (Mosse, 1990). Cependant, sous cette idéalisation morale se cache une réalité brute.

La guerre en Ukraine, comme tous les conflits, est alimentée par la realpolitik: un choc d’intérêts stratégiques, d’insécurités historiques et de calculs pragmatiques (Mearsheimer, 2014), marqué par l’hamartia et la péripétie, c’est-à-dire les erreurs de jugement et les retournements soudains du destin. Ainsi, le conflit s’éloigne du drame chrétien, avec sa promesse d’une issue morale, et se rapproche d’une tragédie païenne, soumise à l’implacable dynamique du pouvoir effectif.

Lorsque les dirigeants européens et leurs hérauts projettent une cohérence narrative imaginaire sur le conflit, ils ignorent les limites du volontarisme, la contingence des résultats et la chimère d’une résolution téléologique. À la place, émerge une logique brutale, amorale et contingente, plus proche des tragédies d’Euripide que de la dramaturgie salvatrice articulée par von Balthasar (1988). À l’instar de la tragédie grecque, le conflit se déroule dans un cadre indifférent à la clarté morale, où les acteurs poursuivent leurs fins, conditionnés par les circonstances plus que par des impératifs éthiques (Lebow, 2003).

En moralisant le conflit, l’Europe commet une grave erreur en imposant une dramaturgie politique conçue comme un drame moral à une réalité profondément tragique, brutale et moralement ambiguë : un drame de nécessité, non de grâce divine.

En moralisant le conflit, l’Europe commet une grave erreur en imposant une dramaturgie politique conçue comme un drame moral à une réalité profondément tragique, brutale et moralement ambiguë : un drame de nécessité, non de grâce divine.

Cependant, cette tendance à la moralisation est révélatrice d’un point de vue anthropologique. L’Europe, culturellement imprégnée d’un imaginaire chrétien qui entre en collision avec sa dépendance séculaire à la guerre (Traverso, 2007), s’efforce de doter le conflit d’une clarté morale qui légitime le soutien public et justifie, a posteriori, l’exceptionnalisme de sa politique du fait accompli (Anderson, 2006).

Comme le raconte Euripide, le poids du passé fait pencher la balance vers la force brute, comme le montrent les vies d’Agamemnon, Clytemnestre et leur descendance, ce qui reflète la conception grecque de la parenté comme lien inséparable de responsabilité morale partagée: la loyauté familiale unit et divise, et la vengeance, même justifiée, perpétue la misère (Goldhill, 1986). Ce schéma de violence cyclique liée à la lignée trouve un parallèle en Ukraine: les intérêts géostratégiques, les alliances de circonstance et les héritages historiques partagés fonctionnent comme des parentés géopolitiques.

Cependant, en cadrant la guerre comme un acte de justice providentielle, on fait taire le khoros — le chœur tragique grec, la voix collective de la raison —, voix qui pourrait indiquer que la racine du conflit n’est pas à chercher dans un dessein divin, mais dans l’ambition politique et la contingence historique. Par ce glissement narratif vers le moralisme, on obscurcit l’essence tragique du conflit, ce qui encourage des réactions politiques motivées davantage par l’impossibilité d’échapper au cercle vicieux du maintien à tout prix d’une cohérence morale qui n'est imposée que par l’intérêt à éliminer les réalités brutales de la politique internationale.

La morphologie de la tragédie grecque, avec son indifférence remarquable au sentimentalisme, offre un cadre plus solide pour explorer la dynamique du pouvoir, de la justice et des conflits contemporains. Elle permet d’apprécier comment la politique et les relations internationales reflètent une philosophie enracinée dans le tragique : un cynisme sous-jacent qui défie le moralisme simpliste en reconnaissant l’inévitabilité du conflit, la nature illusoire de la justice et les cicatrices indélébiles des offenses (Lebow, 2003).

Un exemple paradigmatique est la saga de la Maison d’Atrée, marquée par la mort, la trahison et la violence, nées de dettes héritées qui entraînent les acteurs dans des conflits dépassant leurs choix individuels, transformant la volonté en une force tragique. Agamemnon, roi de Mycènes, incarne l’hybris : l’orgueil démesuré qui défie les limites humaines et divines. Sa décision de sacrifier sa fille Iphigénie pour obtenir des vents favorables pour Troie, inspirée par l’oracle et manipulée par Ulysse, révèle comment l’ambition et la quête de l’honneur s’entrelacent avec la contrainte et la stratégie politique.

L’arrogance d’Agamemnon l’aveugle aux conséquences de ses actes: des décisions qui paraissent rationnelles ou nécessaires déclenchent des représailles, des échecs et des passions déchaînées. Dans cette tragédie, chaque personnage parcourt un chemin de perdition, convaincu de la justice de sa cause, mais prisonnier d’une obsession implacable.

De façon analogue, l’Occident collectif, gonflé de confiance après sa victoire dans la Guerre froide, a commis une erreur de jugement similaire : il a sous-estimé la complexité du conflit et, dans sa présomption de suprématie morale et matérielle, a précipité une collision avec la réalité. À l’instar de Clytemnestre qui transforme le ressentiment familial en autorité politique par la vengeance, la perception par la Russie de la déloyauté ukrainienne et de la malhonnêteté systématique de l’Occident depuis l’ère Gorbatchev reflète la tension entre le devoir et le ressentiment, la solidarité et le conflit (Sakwa, 2017).

Les liens, qu’ils soient familiaux ou géopolitiques, peuvent conduire à l’unité comme à la destruction mutuelle. Sur ce plan tragique, l’Ukraine émerge comme une Iphigénie, symboliquement immolée sur l’autel des ambitions d’autrui, prise au piège de forces qui dépassent sa volonté de puissance. L’Union européenne, quant à elle, assume le rôle d’Ulysse, tissant de subtiles tromperies — comme les accords de Minsk, que Merkel et Hollande se sont plus tard vantés d’avoir manipulés — pour orienter les attentes et subordonner le destin de l’Ukraine aux intérêts d’un ordre géopolitique (Sakwa, 2017). La tragédie réside dans le fait que, malgré la volonté souveraine de l’Ukraine, ses souffrances sont instrumentalisées par des tiers, ce qui en fait un axe narratif du pouvoir et de la légitimité.

Ce schéma reprend la structure d’Euripide: la victime, loin d’être passive, met à nu l’hybris de ceux qui l’entourent et révèle la fragilité de toute prétention à la moralité ou à la rationalité absolue dans les conflits (Euripide, 2001). Le sacrifice d’Iphigénie trouve un écho dans le présent, démontrant combien la tension entre l’ambition, l’honneur et la contrainte demeure catastrophique, même si les acteurs modernes se drapent dans la rhétorique de la justice morale et du droit international.

D’un point de vue philosophique, la tragédie offre un cadre indispensable pour comprendre les conflits humains. La synthèse du mythe et de la géopolitique révèle que les guerres sont façonnées par des passions profondément humaines : l’hybris, la loyauté et la vengeance motivent des décisions qui transcendent les dichotomies morales simplistes. Comme l’illustre la Maison d’Atrée, la parenté et l’ambition servent de sources doubles d’identité et de calamité (Goldhill, 1986).

De même, la guerre en Ukraine montre que les États, tout comme les individus, sont pris dans des réseaux d’obligations, de survie et d’orgueil, ce qui reflète les impulsions humaines éternelles. Même lorsque la noblesse ou la sincérité animent les efforts pour restaurer l’ordre et la justice, ces actions portent en elles les germes de leur propre ruine. La tragédie, par sa lucidité inébranlable, enseigne les limites de l’action humaine et la persistance du conflit comme horizon inexorable de la condition mortelle.

L’offensive russe en Ukraine peut être interprétée, métaphoriquement, comme la matérialisation d’un destin tragique plus que comme le produit d’un choix moral. La politique, dans ce scénario, se présente comme un théâtre où le pouvoir s’affirme à travers la confrontation (Lebow, 2003). Dans la tragédie grecque, le héros n’agit pas par volonté propre ou par calcul moral, mais parce qu’il le doit: il est pris dans une logique d’inévitabilité dictée par les dieux, le destin ou sa propre hybris.

Oreste ne tue pas Clytemnestre seulement pour venger son père, mais parce que l’ordre du monde l’y oblige (Eschyle, 2009). De même, la mentalité occidentale peut être comprise comme la sécularisation d’un fatalisme historiciste qui, chez Fukuyama (1992), hérite de la téléologie dialectique de Hegel, lui-même inspiré de la philosophie de l’histoire d’Augustin. Dans La Cité de Dieu, Augustin a posé pour la première fois dans la tradition occidentale une conception téléologique et linéaire de l’histoire: un drame à dessein divin, orienté vers une culmination religieuse. Hegel sécularise cette vision dans le Weltgeist, l’Esprit absolu qui, à travers un processus dialectique, atteint la conscience de soi et la liberté dans le monde.

Oreste ne tue pas Clytemnestre seulement pour venger son père, mais parce que l’ordre du monde l’y oblige (Eschyle, 2009). De même, la mentalité occidentale peut être comprise comme la sécularisation d’un fatalisme historiciste qui, chez Fukuyama (1992), hérite de la téléologie dialectique de Hegel, lui-même inspiré de la philosophie de l’histoire d’Augustin. Dans La Cité de Dieu, Augustin a posé pour la première fois dans la tradition occidentale une conception téléologique et linéaire de l’histoire: un drame à dessein divin, orienté vers une culmination religieuse. Hegel sécularise cette vision dans le Weltgeist, l’Esprit absolu qui, à travers un processus dialectique, atteint la conscience de soi et la liberté dans le monde.

L’histoire acquiert ainsi une direction, un but et une fin dans les deux sens: comme objectif et comme terme. Fukuyama, adoptant ce schéma hégélien, remplace l’État idéal de Hegel par la démocratie libérale occidentale, la proclamant « forme définitive du gouvernement humain ». Dans son récit, les guerres, les révolutions et les conflits ne sont pas de simples accidents historiques, mais des étapes nécessaires dans la dialectique vers une synthèse finale. Cependant, en déclarant que cette synthèse est déjà atteinte, Fukuyama transforme la démocratie libérale d’un système politique contingent en un destin manifeste de l’humanité, une prétention qui révèle une théologie politique sécularisée, au sens développé par Carl Schmitt : le souverain, incarné dans l’ordre libéral, décide de l’état d’exception, suspendant le conflit idéologique fondamental.

La démocratie libérale cesse d’être un projet politique faillible et devient un dogme incontestable, une question de foi qui relègue la dissidence au statut d’hérésie, destinée à être éradiquée par le cours inexorable de l’histoire.

Cependant, cela commet le péché capital que la tragédie grecque dénonce sévèrement : l’hybris de s’arroger des attributs divins. Alors que la vision augustino-hégélienne est linéaire et optimiste, projetant le salut séculier, la perspective tragique est cyclique et pessimiste, avertissant du châtiment inévitable pour ceux qui prétendent transcender les limites de la condition mortelle. Dans la vision du monde grecque, l’univers est régi par un ordre cosmique (thémis) que les humains ne doivent pas troubler. Le destin (moira) des mortels est la finitude, l’imperfection et le changement ; toute tentative d’atteindre la stabilité éternelle ou la connaissance absolue — attributs exclusifs des dieux — constitue une transgression punissable.

En proclamant la fin de l’histoire, Fukuyama commet précisément cette hybris, s’arrogeant le déterminisme divin sur le parcours de l’humanité. En ce sens, la guerre en Ukraine n’est pas une simple erreur de calcul ou un excès conjoncturel, mais une tragique anagnôrisis : le moment où les acteurs, aveuglés par leur propre ambition, reconnaissent que le pouvoir ne peut s’affirmer que par la violence. La catharsis qui en résulte n’est pas rédemptrice, mais dévastatrice, et évoque la terreur et la pitié tandis que le monde est témoin de la façon dont la logique du pouvoir plonge des millions de personnes dans la souffrance (Aristote, 1997).

Le sacrifice d’Iphigénie trouve un écho tragique dans le conflit ukrainien. Agamemnon ne sacrifie pas sa fille par désir ou justice, mais parce que la logique du destin et de la guerre l’y contraint (Eschyle, 2009). De même, les acteurs en Ukraine sont otages de la nécessité historique, un sacrifice exigé par l’hybris du pouvoir absolu. À la différence du drame chrétien, où la souffrance vise la rédemption (von Balthasar, 1988), dans la logique de la tragédie il n’y a pas de salut : l’action politique répond au destin, non à la moralité, et vise l’affirmation de la souveraineté à tout prix.

Tout en sachant que leurs actions déclencheront un cycle implacable de violence qui pourrait bien finir par les dévorer, les acteurs géopolitiques poursuivent, car s’arrêter signifierait renoncer à leur propre existence politique.

Bibliographie:

Aeschylus. (2009). The Oresteia (R. Fagles, Trans.). Penguin Classics.

Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Rev. ed.). Verso.

Aristotle. (1997). Poetics (M. Heath, Trans.). Penguin Classics.

Euripides. (2001). Iphigenia at Aulis (P. Vellacott, Trans.). Penguin Classics.

Fukuyama, F. (1992). The End of History and the Last Man. Penguin Books.

Goldhill, S. (1986). Reading Greek Tragedy. Cambridge University Press.

Lebow, R. N. (2003). The Tragic Vision of Politics: Ethics, Interests and Orders. Cambridge University Press.

Mearsheimer, J. J. (2014). ‘Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin’. Foreign Affairs, 93(5), 77–89.

Mosse, G. L. (1990). Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford University Press.

Sakwa, R. (2017). Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order. Cambridge University Press.

Traverso, E. (2007). Fire and Blood: The European Civil War, 1914–1945 (A. Brown, Trans.). Verso.

von Balthasar, H. U . (1988). Theo-Drama: Theological Dramatic Theory (Vol. 1, G. Harrison, Trans.). Ignatius Press.

16:18 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, mythologie grecque, tragédie grecque, tragédie, théodramaturgie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Tiraillements moldaves

Tiraillements moldaves

par Georges Feltin-Tracol

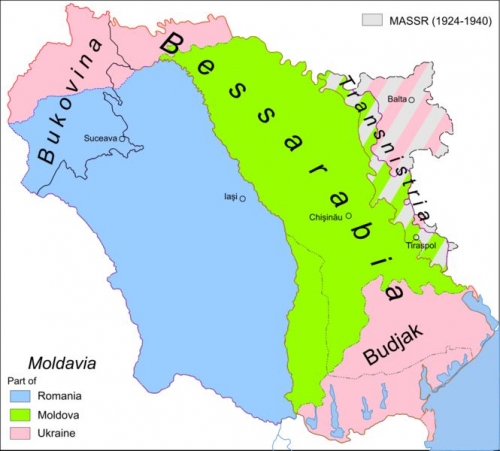

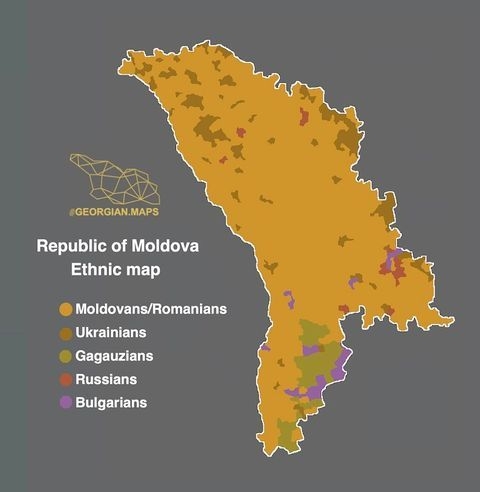

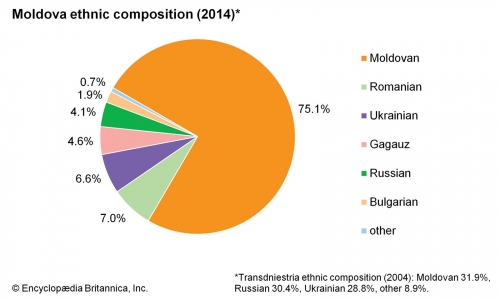

Le dimanche 28 septembre 2025 s'est déroulée l’élection des 101 députés du parlement monocaméral de la Moldavie. Coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, ce pays de 33 700 km² et d’environ trois millions d’habitants sans oublier un million vivant à l’étranger, suscite l’intérêt, l’attention et la convoitise de voisins plus ou moins proches. Son existence même procède des fracas de la géographie, de l’histoire et de la démographie.

Ancien membre de l’URSS, la Moldavie concentre tous les affres issues de l’effondrement de l’ancienne puissance soviétique. Malgré un drapeau assez similaire, les armoiries étatiques en plus, et l’usage du roumain, la Moldavie – capitale : Chisinau - ne se confond pas avec la région éponyme, cœur historique de la nation roumaine. Le moldave est d’ailleurs un parler roumain qui, à l’époque soviétique, s’écrivait en alphabet cyrillique. Des Moldaves plutôt russophones préfèrent se référer à la Moldova. Problème sémantique permanent pour une terre toujours revendiquée !

Moldavie désigne en effet deux territoires contigus. Le premier s’étend entre l’Ouest des Carpates et le fleuve Prout, constitue une région roumaine avec pour ville principale Jassy. Le second situé entre le Prout et la rive occidentale du fleuve Dniestr s’appelle aussi la Bessarabie du nom d’une dynastie moldave. Quant à la rive orientale, elle a été nommée la Transdniestrie. Cette seconde Moldavie voit à la fin du Moyen Âge les Ottomans amputer à leur profit sa partie méridionale autour du bourg de Boudjak, ce qui la coupe de tout accès à la Mer noire.

Les groupes ethniques présents en Moldavie imaginent un destin politique différent. Au moment de la dislocation de l’Union Soviétique, les Moldaves roumanophones et les Roumains unionistes ont espéré dans le rattachement de la Moldavie à la Roumanie. Les puissances occidentales rejetèrent cette aspiration louable. Superviseur de la soi-disant « transition démocratique » à l’Est entre 1991 et 1993, le président du Conseil constitutionnel français, Robert Badinter, sacralisa l’intangibilité des frontières, quitte à favoriser les conflits armés.

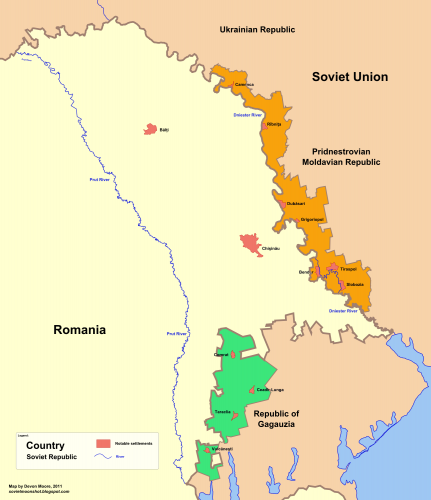

Des violences affectèrent rapidement le nouvel État. Craignant une éventuelle intégration dans l’ensemble roumain, la minorité gagaouze – des turcophones convertis au christianisme orthodoxe au XVe siècle – proclame son indépendance en août 1990 avant de bénéficier d’un statut de république autonome au sein de l’État moldave. Élisant au suffrage universel direct un bashkan (le gouverneur), la Gagaouzie se compose de quatre territoires non continus.

![moldova_map_transnistria[1]-2936322850.jpg](http://euro-synergies.hautetfort.com/media/01/02/2826679679.jpg)

Cette solution constitutionnelle ne concerne pas la Transnistrie ou « République moldave du Dniestr ». S’étirant sur une bande de 500 km² entre le Dniestr et la frontière ukrainienne, la Transnistrie défend l’autodétermination des populations slavophones (environ 28 % d’Ukrainiens et 25 % de Russes), d’où sa sécession en 1991. C’est toujours à l’heure actuelle un « État-fantôme » non reconnu sur le plan diplomatique qui maintient néanmoins une garnison militaire russe de 1500 hommes (la 15e armée). Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement du maréchal roumain Ion Antonescu avait créé une région spéciale – la grande Transnistrie – s’étendant de la Podolie aux berges du Dniestr et du Boug. Il faut noter qu’en 2005 est fondée à la demande de l’Union dite européenne l’Eurorégion Siret – Prout – Dniestr qui couvre à la fois la Roumanie et la Moldavie.

Quand éclate la guerre entre la Russie et l’Ukraine en février 2022, les commentateurs se surprennent qu’à part quelques missiles tombés sur le sol transnistrien et de brefs incidents, ni les Russes, ni les Ukrainiens n’utilisent ce foyer séparatiste pour lancer des offensives. Des liens économiques étroits, parfois mafieux, existent en fait entre Tiraspol et Kyiv si bien qu’aucun protagoniste n’a vraiment intérêt à ouvrir un nouveau front. Les Ukrainiens considèrent la Transnistrie qui a maintenu le décorum soviétique et les statues du camarade Vladimir Illich comme un espace neutre où se nouent de fructueuses affaires. Kyiv se méfie de tout projet grand-roumain et n’oublie pas qu’Odessa fut un port roumain entre 1941 et 1944…

L’actuel gouvernement moldave, fort d’une majorité absolue au Parlement sortant grâce aux députés du PAS (Parti Action et Solidarité), ne cache pas son orientation euro-atlantiste. Ainsi a-t-il interdit le port du ruban noir et orange de Saint-Georges et le symbole Z. En revanche, la Gagaouzie ignore tout simplement ces interdictions, car les Gagaouzes conservent un tropisme moscovite. Depuis la fin de l’année 2023, le parlement autonome gagaouze a rompu toute relation officielle avec le gouvernement et les autres institutions moldaves. Les autorités gagaouzes dénoncent, sous couvert de lutter contre la corruption, le PAS de volonté centralisatrice.

La réalité est toutefois plus complexe et moins binaire. Certes, certains Moldaves souhaitent rejoindre le monde russe tandis que d’autres rêvent d’unir la Moldavie à la Roumanie. Mais des Moldaves aspirent à rester indépendants, voire à former une « grande Moldavie » aux dépens des Roumains (le moldovenisme) alors qu’une infime minorité a envisagé avant la guerre de 2022 une éventuelle intégration à l’Ukraine.

Le gouvernement moldave et les Occidentaux s’élèvent contre les ingérences russes dans les affaires intérieures moldaves tout en pratiquant une influence atlantiste poussée. Ces mêmes Occidentaux se taisent, approuvent ou se félicitent de l’expulsion du champ électoral de certaines formations politiques suspectées de collusions avec Moscou. Le 26 septembre dernier, à la demande du ministère de la Justice et au lendemain d’un jugement rendu par la cour d’appel de Chisinau, la commission électorale moldave interdit d’activités pour un an le mouvement Cœur de la Moldavie, membre du Bloc électoral patriotique avec les communistes et les socialistes, alliance soutenue par l’ancien chef d’État Igor Dodon (2016 – 2020).

Le parti d’Irina Vlah (photo), ancien bashkan, se voit accusé d’achats de suffrages, de financement illégal et de blanchiment d’argent (on se croirait chez les macroniens et les socialistes hexagonaux !). Supposé lié à Moscou, le Bloc Alternatif entend dépasser le clivage gauche – droite. Jugé « populiste », Notre Parti de Renato Usatii se méfie à la fois des factions pro-occidentales et pro-russes et tendrait vers un moldovenisme modéré. Quant au bloc Victoire du banquier millionnaire moldavo-russo-israélien Ilan Shor, il n’a pas eu le droit de présenter des candidats, car son fondateur vit à Moscou. L’oligarque verserait des sommes d’argent à des milliers de Moldaves nécessiteux. Le gouvernement ne goûte guère cette charité intéressée. La police moldave a pris l’habitude de donner des amendes aux bénéficiaires d’Igor Shor d’un montant de 1 275 à 1 780 €. Une fortune pour les Moldaves !

La désinformation n’est pas seulement russe; elle provient aussi du gouvernement. Le lundi 22 septembre, les policiers arrêtent une centaine de personnes suspectées de préparer des opérations de déstabilisation. Les services russes les auraient formées lors d’un récent séjour en Serbie elle-même en plein tumulte politico-social. Serait-ce l’embryon d’une contre-révolution de couleur ? Les personnes arrêtées ont moins de chance que les Géorgiens parce qu’on attend toujours la réaction scandalisée de l’Union pseudo-européenne !

Ces initiatives liberticides se réfèrent aux restrictions politiques roumaines au moment de l’élection présidentielle controversée en 2024 – 2025 en attendant l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. On constate qu’une indéniable frénésie complotiste frappe maintenant les officines atlantistes.

Gangréné par une corruption endémique, l’État moldave, le plus pauvre du continent européen, demeure par son histoire, sa population et sa géographie, tiraillé entre Bucarest, Moscou et Kyiv sans omettre l’ombre d’Ankara. Les cénacles islamo-nationalistes néo-ottomans turcs se souviennent que la Bessarabie relevait de l’Empire ottoman. Malgré leur confession chrétienne, leur fidélité au patriarcat de Moscou et leur russophilie, les Gagaouzes sont des turcophones, ce qui peut favoriser les volontés pantouraniennes.

Le destin imbriqué de la Moldavie, de la Gagaouzie et de la Transnistrie demeure énigmatique. Leurs velléités nationales se contrarient bien évidemment. Il faut donc craindre que la situation moldave soit plus que jamais insoluble à moyenne échéance.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 168, mise en ligne le 3 octobre 2025 sur Radio Méridien Zéro.

15:36 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moldavie, europe, affaires européennes, actualité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’Occident étouffe la dissidence pour préparer les citoyens à la guerre

L’Occident étouffe la dissidence pour préparer les citoyens à la guerre

Davide Rossi

Source: https://telegra.ph/LOccidente-soffoca-il-dissenso-per-pre...

La situation actuelle a généré les prémisses dramatiques visant à diffuser une culture de guerre, alimentée par des peurs savamment et artificiellement construites, en inventant des ennemis là où il n’y en a pas.

À notre époque, marquée par des oppositions souvent plus verbales et verbeuses que substantielles, mais toujours dichotomiques, ne laissant aucune place au dialogue, à la confrontation, à l’approfondissement, où l’on véhicule des modèles absolus et absolutistes selon lesquels il n’est pas permis de s’aventurer dans la réflexion mais où il s'agit simplement de prendre parti, presque obligatoirement du côté de la pensée dominante, prélude à toute guerre, la dissidence étant devenue inadmissible, répréhensible, erronée et fausse simplement parce qu’elle a été pensée.

Lire la complexité des faits et de la réalité devient ainsi toujours et en tout cas condamnable, car cela impliquerait de démanteler l’architecture de guerre qui s’est construite autour du récit dominant, lequel doit être soutenu à chaque souffle médiatique, imposé avec une violence à la fois subtile et robuste à des citoyennes et citoyens de plus en plus détachés et désorientés face à un monde qu’on leur fait percevoir comme lointain et incompréhensible.

L’acquiescement passif généralisé des anciennes générations, majoritaires en Occident, trouve un triste et tragique équivalent symétrique parmi les jeunes générations, bien que, fort heureusement, de notables et brillantes exceptions existent. Les jeunes, en effet, ont généralement intériorisé la substance de cette induction martelée, pour aboutir à une passivité complaisante tout en se consacrant à des questions éphémères, où le jeu de la dissidence n’est qu’un jeu, où mettre ou non un « like » sur les réseaux sociaux est essentiellement pareil et totalement insignifiant, car toutes ensemble, les nouvelles générations occidentales, et celles qui ont été occidentalisées à travers le monde, ont été convaincues de s’intéresser à des sujets peu significatifs et essentiellement évanescents, pour lesquels le fait de prendre parti devient un masque social pour une représentation sans avenir.

Après avoir été privés de la parole, le système tente de priver également les jeunes générations de toute pensée et, comme le rappelait à juste titre l’écrivain Erri De Luca il y a quelque temps, il ne leur reste plus qu’à écrire sur leur propre corps, en essayant d’y graver ce que l’on suppose indélébile, alors que cela s’effacera avec le temps et le cours de la vie, transformant les tatouages en une éloquence muette d’un corps plus ou moins maladroitement encadré par les époques précédentes, mais incapable, comme celui qui l’habite, de parole.

Écouter sans parler ni répondre et, au final, ne plus parler, enfermés dans une réalité irréellement réelle, virtuellement compensatrice des besoins émotionnels et communautaires qui, en Occident, ont été violemment étouffés pour transformer les femmes et les hommes, et surtout les jeunes, en atomes sociaux inoffensifs et insignifiants, des monades séparées de toutes les autres et toutes ensemble coupées du monde qui les entoure.

Le tout est aggravé par la réduction de l’information et de la connaissance à ce qui peut être simplement et uniquement véhiculé par le smartphone, érigé en source principale, pour beaucoup exclusive, d’interaction avec le monde extérieur, dans un cadre qui confond le haut et le bas, le bon et le mauvais, le vrai et le faux, le tout dans un kaléidoscope où distinguer devient une fatigue supplémentaire et difficile à pratiquer, et où les mille pages des « Frères Karamazov » de Dostoïevski deviennent un sommet inatteignable, même dans le simple résumé wikipédesque. Privés ainsi de savoirs et de beauté, les langages et les pensées s’appauvrissent, brûlent leurs racines, abandonnées, perdues et oubliées, tout comme sont oubliés en même temps les multiples et complexes branches qui tiraient origine, sève et vie de ces racines, donnant feuilles, fruits, fleurs, c’est-à-dire toute la richesse bigarrée des cultures.

Une communication qui, par ailleurs, se trouve écrasée par des dynamiques de marchandisation et de commercialisation où les valeurs et qualités artistiques et culturelles sont submergées et dévastées par les exigences d’un marché qui engloutit toute dimension et surtout l’imaginaire personnel et collectif, violemment colonisé et poussé vers une homogénéisation dévastatrice, réductrice, avilissante.

Le tragique résultat final est une société appauvrie et appauvrissante, où le réel est transcendé au profit du superficiel, où la complexité est réduite à des jugements banalisés, positifs ou négatifs, dictés par des attitudes superficiellement préconçues, au sein de dichotomies culturelles et politiques où progressisme et conservatisme sont réduits à des postures générales, impalpables et factices, manifestant davantage une gigantesque pauvreté spirituelle qu’une profonde plénitude de contenu.

L’Occident, ainsi privé de son univers culturel et de ses valeurs séculaires, a perdu de vue l’essentiel, pour se réduire à la simple vénération de l’argent, devenu malheureusement et tragiquement l’étalon de toutes les relations, une approche monétariste de la culture et des relations humaines qui a produit une coexistence de plus en plus injuste dans ses dynamiques matérielles et de plus en plus dégradée dans ses dynamiques spirituelles.

Le tout dans une auto-référentialité qui amène les citoyennes et citoyens occidentaux à perdre totalement de vue et à ne pas comprendre les expressions culturelles et les sociétés extra-occidentales, dans lesquelles les relations humaines et la vie quotidienne sont encore rythmées par des temps, des pensées et des modalités étrangères à la marchandisation.

Cette situation a généré les prémisses dramatiques visant à véhiculer une culture de guerre, alimentée par des peurs soigneusement et artificiellement construites, inventant des ennemis là où il n’y en a pas, comme dans le cas de la Russie, construisant des murs qui rendent incompréhensible ce qui est étranger à la petitesse des horizons dans lesquels on nous a enfermés, une cour étouffée par des murs encore plus étouffants et lourds, vendue comme un « jardin fleuri », selon les paroles tragiques de Josep Borrell, ancien Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères, épigone de toutes celles et ceux qui ont pris et continuent à prendre l’Union européenne et l’Occident pour un paradis démocratique, alors qu’il s’agit, à l’évidence, d’un enfer libéral-libéraliste, néolibéral, tandis que ceux qu’ils désignent comme autocraties et dictatures sont des nations où la politique décide de l’économie au bénéfice des citoyens et aussi, justement, des États dans lesquels les femmes et les hommes sont encore loin de la dégradation et de la décadence que nous vivons et traversons dans le Vieux Continent et le reste de l’Occident, des États-Unis à l’Australie. Cet Occident collectif de plus en plus vidé de sens et de signification et, pour cette raison même, privé d’espérance.

Le déclin de l’Occident n’est pas simplement un déclin matériel et irréversible dû à la fin de la période du pillage des matières premières énergétiques et alimentaires au détriment du Sud global, mais c’est aussi et surtout le crépuscule d’une civilisation qui a renoncé à la confrontation, à la recherche et à l’innovation, et s’est tristement et tragiquement repliée dans une fermeture hautaine face à toute forme d’altérité, par peur de toute confrontation et contamination, montrant ainsi toute la faiblesse d’un temps, le présent, qui a détruit ses propres racines historiques, spirituelles, matérielles pour se réduire à un miroir complaisant de soi-même dans la pauvreté actuelle, image compensatoire, autosuffisante et auto-gratifiante, un selfie dont on ajuste les couleurs et le contraste sans se rendre compte qu’il reste essentiellement une image pauvre, floue et délavée.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, je continue à croire que celles et ceux qui trouveront en eux-mêmes la force de ne pas renoncer, d’étudier, de résister, de lutter — forts de leur histoire, de leur culture, de leur identité, y compris religieuse et politique — non seulement pourront s’améliorer eux-mêmes et améliorer leur entourage, mais surtout indiqueront une voie vers la paix, la coopération et l’amitié entre les peuples à toutes celles et ceux qui, violés et humiliés par la violence du système libéral, ont perdu tout espoir et toute parole et s’abandonnent de plus en plus à la rhétorique belliqueuse de la guerre.

14:53 Publié dans Actualité, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : occident, décadence, sociologie, philosophie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook