mardi, 14 octobre 2025

De Balfour à Blair: le jeu de l’Occident en Palestine!

De Balfour à Blair: le jeu de l’Occident en Palestine!

par Adem Kılıç

Source: https://telegra.ph/Da-Balfour-a-Blair-il-gioco-dellOccide...

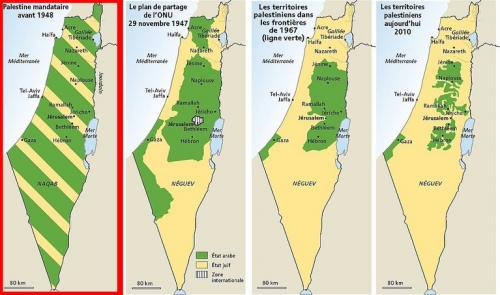

Peu après avoir annoncé la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État, la Grande-Bretagne a envoyé l’ancien Premier ministre Tony Blair pour entraver l’autodétermination de la Palestine, conformément au soi-disant “accord de paix” du président américain Trump.

Cette démarche a une nouvelle fois mis en lumière l’hypocrisie historique et la mentalité colonialiste de Washington, Londres et, en réalité, de l’Occident dans son ensemble.

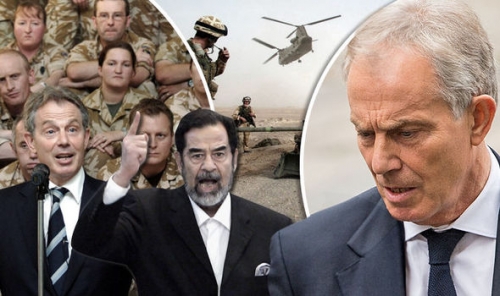

Tony Blair n’est plus seulement un « consultant », mais une figure qui protègera les intérêts occidentaux et israéliens à Gaza et gérera le processus de transition post-conflit.

L’héritage de Blair en Irak et les crimes de guerre

L’héritage de Tony Blair en Irak démontre clairement à quel point il est peu fiable lorsqu’il s’agit de la Palestine.

Des milliers de civils ont perdu la vie et des massacres ainsi qu’une destruction systématique ont eu lieu lors de l’invasion de l’Irak menée par les États-Unis en 2003.

Tony Blair, qui avait convaincu le président américain de l’époque Bush de déclarer la guerre, a admis des années plus tard qu’il n’y avait pas d’armes de destruction massive en Irak et qu’ils avaient agi sur la base de fausses informations des services secrets.

Néanmoins, cet aveu et ce processus, qui ont suscité de sérieux débats en matière de droit international, n’ont jamais fait l’objet d’un procès au niveau international.

Aujourd’hui, cette figure devient un acteur clé dans la « reconstruction » de Gaza, dans le cadre d’un soi-disant accord de paix qui sert entièrement les intérêts d’Israël.

Le plan “Riviera” de Trump et Netanyahou

Tony Blair a déclaré explicitement son soutien à un projet qui transformerait Gaza en une “Riviera” et un “hub commercial”, conformément aux intérêts américains et israéliens.

La semaine dernière, le Financial Times a rapporté que le plan “Riviera de Trump”, élaboré par le Boston Consulting Group et piloté par des investisseurs israéliens, prévoyait d’ouvrir Gaza aux capitaux internationaux, et que Blair soutenait ce plan.

Cependant, au cours de ce processus, l’avis des Palestiniens n’a jamais été demandé. Bien que le plan en 20 points présenté affirmait que les Palestiniens ne seraient pas expulsés, il ne donnait aucune information sur la vie qu’ils mèneraient dans le cadre du nouveau plan.

Tromperie diplomatique

Le président américain Donald Trump a fermé les yeux sur les attaques israéliennes contre les négociateurs du Hamas à Doha, tout en révélant ses véritables intentions en refusant d’accorder un visa au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour assister à la cérémonie de l’ONU.

Ce geste ne visait pas l’administration Abbas, qui ignore déjà les droits de Gaza, mais constituait un pas de plus vers le mépris total du peuple palestinien.

Trump a pris des mesures qui ont privé les Palestiniens de leur droit de décider de leur propre avenir, sous les yeux du monde entier, puis a immédiatement annoncé un soi-disant plan de paix ignorant les Palestiniens, comme pour couronner ses actions.

La nomination de Blair s’est également révélée être une partie de cette ironie diplomatique.

Sa responsabilité dans les massacres en Irak et sa description de lui-même comme « juif évangélique » montrent que son véritable rôle est de limiter le droit de la Palestine à l’autodétermination et de mettre en œuvre les politiques américano-israéliennes.

De Balfour à Blair : l’approche coloniale britannique de la Palestine

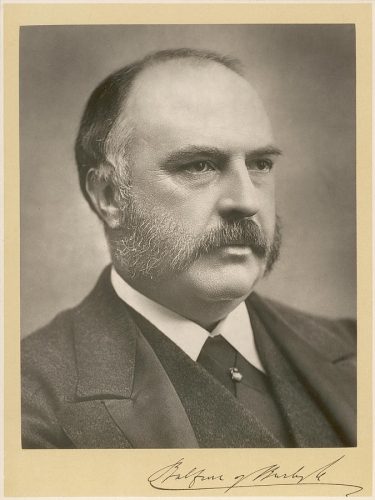

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis qu’Arthur Balfour (portrait), un autre ministre britannique, a publié en 1917 la déclaration qui allait jeter les bases de l’État d’Israël, promettant « un foyer national pour le peuple juif ». Il semblerait que les États-Unis et Israël tentent aujourd’hui de mettre en place une nouvelle approche “Balfour”.

Washington et Tel Aviv jouent un rôle central dans cette nouvelle manœuvre “Balfour”, et la mise en avant de Tony Blair dans ce processus marque la renaissance de cette ironie historique.

Dans l’ensemble, il est clair que le peuple palestinien se voit refuser le droit de déterminer son propre destin, même sur sa propre terre, et la nomination de Tony Blair – compte tenu de ses crimes de guerre passés et de ses politiques destructrices en Irak – prouve qu’il n’est qu’un projet pour la Palestine.

Conclusion

Le processus de transition à Gaza est modelé selon les intérêts des grandes puissances internationales, et la capacité des Palestiniens à contrôler leur propre sécurité, ainsi que leur avenir économique et politique, est complètement éliminée.

Cette situation vise également à limiter les espoirs de la Palestine de créer son propre État et sa résistance sociale.

Les États arabes, contraints d’accepter l’idée que « la pire paix vaut mieux que la guerre », continuent actuellement à prendre des mesures pour mettre fin à l’oppression à Gaza dans ce contexte.

En résumé, l’histoire se répète une fois de plus de façon ironique : après la déclaration d’Arthur Balfour il y a plus d’un siècle, de nouvelles figures, portées sur la scène par Washington et Tel Aviv, mettent en œuvre un nouveau plan pour continuer à décider du destin du peuple palestinien depuis l’extérieur.

19:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, palestine, gaza, tony blair, proche-orient, levant |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Gracq dans les marges de l'Histoire

Gracq dans les marges de l'Histoire

Claude Bourrinet

Source: Page Facebook de Claude Bourrinet

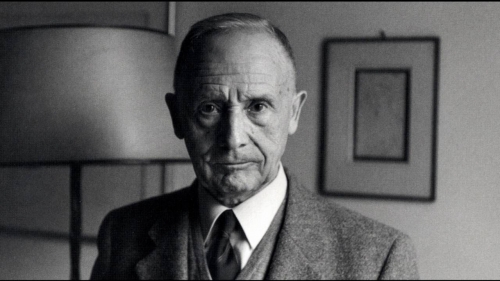

L'idée (une des idées), ou plutôt l'image, la chiquenaude qui met en branle l'imagination, ou, si l'on veut, le cerf-volant que l'on envoie dans les airs pour capter la foudre, le déclencheur, donc, qui pré-valut à la rédaction du Rivage des Syrtes, fut la tentation forte de décrire une bataille navale. L'enfant Gracq suivait avec passion, sur les cartes reproduites par L'Illustration, les affrontements des flottes de guerre allemande et anglaise, notamment ce choc des Titans que fut la bataille du Jutland, le 1er juin 1916. Cependant, celle qui aurait dû avoir lieu, entre la flotte d'Orsenna et celle du Farghestan, non seulement ne fut pas écrite, mais elle n'eut pas lieu. « Les beaux cavaliers qui sentent l’herbe sauvage et la nuit fraîche, avec leurs yeux d’ailleurs et leurs manteaux soulevés par le vent » envahirent le territoire d'Orsenna sur terre, par le Sud, par le désert.

D'aucuns pourraient s'avouer déçus: une sorte de bataille de Lépante aurait fait bel effet, dans un roman plus ou moins historique (entre l'Antiquité et la Renaissance, entre Mithridate et Venise, il est vrai) ; mais voilà, une sorte de logique romanesque a empêché Gracq de la peindre. Ses « marines », ce sont les vagues qui giflent les côtes bretonnes. Mais, plus que la dimension réaliste (ou romantique), plus que l'anecdote pittoresque, qui manqueraient à l’œuvre, c'est plutôt une certaine conception de la littérature qui est affirmée par l'ellipse. L'écriture romanesque ne vise pas à montrer les choses, mais à en saisir, par les sens et l'intuition, la logique de leur survenue. Ce qui compte, ce n'est pas l' « événement » (il n'y en a guère, chez Gracq), mais ce qui le rend possible, comme l'étreinte pesante et lourde du ciel orageux présage l'éclair et le tonnerre. Tout est dans l'attente intense de cela même qui doit donner sens. Tout le récit du Rivage des Syrtes est la narration d'un crescendo fatal d'une énergie tellurique (symbolisée par le volcan Tângri, qui se profile à l'horizon de la terre farghestane), à travers les expériences sensorielles et passionnelles du héros Aldo. L'orage, qui est le destin de l'Histoire, ne nous est pas donné. On sait seulement, au détour d'une phrase, qu'Orsenna a été détruite par les « barbares ».

Cette charge électrique saturant l'atmosphère prête à crever en cataractes de sang, nous l'avons connu avant les coups de feu du 28 juin 1914, à Sarajevo, où Nedeljko Čabrinović fut une sorte d'Aldo. Mais le héros de Gracq n'est pas nationaliste, et ne médiatise, dans son geste provocateur, aucune idéologie. Les trois coups de canon provenant des batteries côtières faghestanes, sonnent comme un lever de rideau théâtralisé. L'Histoire est une scène où les morts sont vraiment morts, certes, mais Gracq se présente comme le spectateur, et directeur de cet « opéra fabuleux » porté par une trajectoire imaginaire, qui peut, au demeurant, s'apparier à celle d'un individu.

Pourtant, beaucoup de commentateurs n'ont pas manqué d'établir un parallèle entre le désastre annoncé, et la montée du nazisme, vecteur de guerre et de destructions massives. A ce compte, Aldo fut un « collabo », puisqu'il fut appelé à désirer l'offensive désastreuse de l'ennemi, poussé par le désir ardent de transgresser la loi, de franchir la ligne maritime interdite depuis des siècles, déclenchant ainsi sciemment l'apocalypse. Il semble évident que le roman recèle une portion non négligeable de nietzschéisme. En outre, Gracq était alors un grand lecteur d'Oswald Spengler et de Ferdinand Lot. Mais il a pris des distances par rapport aux thèses « dangereuses » de l'auteur du Déclin de l'Occident, ainsi que de Toynbee, qui expliquait, comme Ibn Khaldoun avant lui, l'effondrement des Empires par la conjonction entre les invasion barbares, et la défection insurrectionnelle du « prolétariat » intérieur (ou, dans le roman, par la rébellion d'une famille de rebelles, les Aldobandi, à laquelle Vanessa, qui tient un rôle capital, appartient).

Il considérait surtout ces deux historiens (ou philosophes de l'Histoire) comme des « poètes de l'Histoire », des pourvoyeurs d'archétypes. Les légendes, les mythes, sont des générateurs de motifs imaginaires. L'épopée des Nibelungen (étymologiquement « Ceux du brouillard), par exemple, si chère au wagnérien Gracq, pourrait entretenir maints liens avec Le Rivage des Syrtes ; Aldo, alors, ne serait pas Siegfried, mais le « traître » Hagen, celui qui déclenche tout. A moins, plus justement, qu'il ne soit Kriemhild, qui épouse le roi des Huns, pour se venger, et provoquer le massacre du roi Gunther, et de ses frères. Mais il n'est pas mu par le ressentiment, bien que le résultat soit de même portée. Toutefois, la "liberté" provocatrice, quoique pourvoyeuse de jouissance et d'ivresse, s'avère être une illusion. Une fois le branle donné, le dynamiteur n'aura été qu'un rouage d'une machine qui le dépasse infiniment, et qui poursuit une marche froide et inexorable.

C'est en poète, en visionnaire, que Gracq s'enquiert de la décadence. Qu'importe du reste si elle est occidentale ou non. Il acquiesce au concept d'entropie. Ses images sont, comme chez Spengler, ou Michelet, biologiques. « Tout ce qui existe mérite de périr ». Et il ajoute volontiers, à cette assertion de Hegel, « surtout si le corps est usé, miné par l'âge et la sclérose, vermoulu, et qu'un coup de botte suffit à ébranler jusqu'au fracas de la chute ». Orsenna est bâtie sur des couches superposées d'ossements, de cadavres. Elle est une ancienne puissance qui se survit, juchée sur une mémoire sénile de ressassement d'une gloire évanouie. Sa pulvérisation est donc logique. Le fonctionnaire Marino, fidèle capitaine et gardien de la forteresse maritime des terres du Sud, incarne l'enracinement dans le culte de la Terre et des Morts, et son barrésisme est condamné par le narrateur, lorsqu'il se noie dans la vase puant le cadavre et le bois pourri qui clapote au pied du quai de l'arsenal.

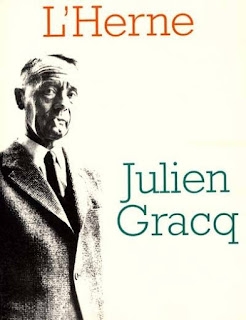

Gracq a rarement évoqué les événements historiques, ni ne s'est engagé après 1938, date à laquelle il a rompu avec le Parti communiste, dix ans après avoir perdu l'habitude de se rendre à la messe. Son sens de l'Histoire doit beaucoup à Chateaubriand, non par une posture « réactionnaire », voire royaliste, qu'il n'eut jamais (bien que né à Saint-Florent-le-Vieil, haut lien des exploits de l'armée de Vendée, et tombeau de Bonchamps), et, si l'on excepte quelques références historiques parsemées, à titre d'exempla, dans ses fragments critiques, il n'évoqua la guerre qu'à travers ses souvenirs de la bataille de Dunkerque – au sens large -, à laquelle il participa en tant que lieutenant. Jamais il ne s'engagea pour un parti ou un autre, quoiqu'il partageât un certain conservatisme « provincial » avec une certaine droite. Il accepta plusieurs invitations de Pompidou, mais uniquement parce que ce dernier avait été l'un de ses condisciples à l’École Normale supérieure. Son refus de dédicacer Les eaux étroites, dans une édition d'art offerte par l'illustrateur à Mitterrand, tenait probablement à la répugnance que lui inspirait le personnage. Sa «ligne», pour autant qu'on le sache par son silence massif à ce sujet, tient en un apolitisme inflexible. Cela ne l'empêchait pas, néanmoins, de jeter des lueurs de compréhension avertie sur des tendances majeurs de l'actualité mondiale (par exemple, son refus de l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne). Il ne rejetait pas non plus toute nouveauté. L'abattage des haies du bocage vendéen et breton le réjouit, car il lui permettait de jouir de larges échancrures par lesquelles s'offraient des perspectives et des panoramas que l'amateur de paysages – comme « presbyte » - recherchait.

La question de la rédemption historique est loin d'être résolue dans l’œuvre gracquienne, qui baigne cependant en partie, du moins dans sa composante romanesque, dans l'Histoire (Le Rivage des Syrtes, Un balcon en forêt), tandis que sa seule pièce de théâtre, Le Roi pêcheur, évoque la possibilité du salut, d'un salut qui n'est pas chrétien (Gracq a rejeté toute interprétation chrétienne du mythe du Graal). Le Roi pêcheur finit dans l'incertitude, et l'attente a tout lieu de persister. Le personnage féminin de Kundry est, selon l'auteur, son « porte-parole » : elle est déchirée, comme Baudelaire, entre deux postulations, entre la caducité de la nature humaine, qu'on peut appeler le « péché », et l'espoir, la quête de la grâce. Mais ce n'est pas de ce côté-là que Gracq trouve une issue à l'enfermement, au nihilisme contemporain.

Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).

Au fond, toute son œuvre consiste en un refus de l'Histoire. Dans Le Rivage des Syrtes, ce rejet est incarné par le barrésien Marino, qui considère que le seul mouvement possible est l'immobilité. Dans le roman, il serait un élément « négatif » si Aldo ne l'était pas lui-même, à la manière du Méphistophélès de Goethe, de celui qui nie (Der Geist der stets verneint). Le diable empêche Faust d'accéder au salut, du moins tente de le faire, mais, d'un autre côté, sa négation a une fonction dialectique : elle stimule le mouvement, le questionnement et le progrès en défiant l'ordre établi. S'il ne faut pas tomber dans la facilité périlleuse d'associer un auteur à ses personnages, on peut néanmoins considérer que Gracq partage les visions aussi bien d'Aldo que de Marino (que le jeune héros stendhalien dit « aimer »). En 1959, il trouve à Venise, comme Chateaubriand et Barrès avant lui, le bonheur d'un lieu enchanté, hors des délires vertus et nietzschéens de l'Histoire, des folies sanguinaires des réformateurs du genre humain, comme Robespierre ou Lénine (dont il goûtait, par ailleurs l'allégresse et l'humour).

Gracq passe, en littérature, pour un « passéiste », voire un réactionnaire. Il a déclaré, avec son ironie mordante que, par moment, il déployait (songeons à son pamphlet, « La Littérature à l'estomac », où il pourfend les « Aristarque » de la critique littéraire), qu'en France, la littérature, du moins la production de grands écrivains, avaient cessé après le XIXe siècle. Son style, très maîtrisé, aristocratique quelque peu, hautain disait certains, et exigeant un lecteur lent et scrupuleux, désignait en lui un adversaire du laisser-aller, de la « libération » de la libido créatrice (ce qui était un contresens : rien de plus érotique, sensuelle, que la prose poétique de Gracq, qui, paradoxalement, est bien plus proche d'une hypothétique « avant-garde » - bien qu'il réprouvât et le terme, et l'idée – pour peu qu'on fasse l'effort de reconnaître en lui la « liberté grande » sans cesse en exercice, qui préside à son travail d'écriture, bien éloignée du conformisme salonnard et universitaire des Écoles littéraires en -isme de l'après-guerre).

Gracq était attaché à une certaine authenticité de vie, et de relation avec le monde. Il la trouvait dans ses liens avec la nature. Ce n'est pas un hasard s'il prisait par-dessus tout la rudesse dépouillée et franche des reliefs hercyniens, de la Bretagne, des Ardennes, des plateaux de l'Aubrac et du Cézallier. Il était l'homme des marges, de l'entre-deux, des zones insolites, à la manière dont les surréalistes désignaient les hasards objectifs pourvoyeurs de « merveilles », qui, parfois, lui octroyaient des « extases » ressemblant étrangement à des expériences mystiques orientales, ou à ce que recherchait Heidegger, quand il parlait des « Clairières de l'être ». Mais s'il s'inspire beaucoup du romantisme allemand, il n'en demeure pas moins un géographe. Comme Jünger, il observe la nature, les paysages, au moyen d'un double regard, de la conjugaison « kaléidoscopique », dit Jünger dans Le Cœur aventureux, d'une interprétation analytique claire et distincte, et d'une plongée « magique » dans le flux de sensations que le monde offre. Un œil scrutateur au cœur du maelström, en quelque sorte. A cette connaissance de lieux remarquables se mêlent également intimement des fragments vivants de souvenirs mythiques, culturels, historique, etc., aboutissant parfois à un état proche du rêve. Mais un rêve conscient.

Gracq écrit à un moment où l'Occident est en crise, et le sait. Toute la production littéraire, philosophique, artistique du XXe siècle tente de répondre à ce malaise (et Freud, dans son Malaise dans la civilisation (1929), a réagi peu de temps après Spengler (1918 et 1922)). Gracq refuse de jouer. Il ne « s'engage » pas, il est, non « antipolitique », comme Baudelaire, qui s'essouffle à vilipender la démocratie, les bourgeois, l'égalitarisme, le progrès etc., mais apolitique. Non qu'il n'aille voter, mais il ne se laisse pas ferrer. Son royaume n'est pas de ce monde-là. Son « utopie », son locus amoenus, est de celui qui existe vraiment, qui est tel ou tel lieu, bien concret, bien sentant, bien jouissant, aussi prenant que des élans du cœur et de la chair, et qui ouvre sur le cosmos, dont l'ouverture délimite un périmètre aussi signifiant qu'une fenêtre découpant un paysage éblouissant de beauté convulsive ou gorgée de paix. Avec Gracq, comme avec d'autres (et comment ne pas penser à Kenneth White?), des contrées inconnues s'ouvrent à notre curiosité et à notre sensibilité : ce sont celles qui échappent aux labours de l'Histoire, et qui sont là, devant nos yeux, pourvu qu'on les ait « bien ouverts ».

18:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : julien gracq, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le Messie à la tronçonneuse vacille: l’expérience ultralibérale de Milei touche-t-elle à sa fin?

Le Messie à la tronçonneuse vacille: l’expérience ultralibérale de Milei touche-t-elle à sa fin?

Buenos Aires. Lors de sa prise de fonction en décembre 2023, le nouveau président argentin Javier Milei fut accueilli par beaucoup comme un sauveur. Milei avait promis un programme radicalement ultralibéral qui devait bouleverser le pays en un temps record et le remettre sur pied. En très peu de temps, il a mis en œuvre plus de 300 mesures individuelles visant une vaste déréglementation, une privatisation et une réduction drastique des dépenses publiques. Les subventions à l’énergie, aux transports et aux services de base ont été supprimées, des milliers d’emplois publics supprimés et les prestations sociales massivement réduites. La recette de Milei : retrait de l’État, libération du marché.

En réalité, quelques premiers succès de prestige ont été obtenus : le taux d’inflation est passé de près de 300 % en avril 2024 à environ 34 % à l’été 2025, et le budget a été équilibré. Des bailleurs de fonds internationaux comme le FMI ont accordé des prêts de plus de 40 milliards de dollars. Mais le prix de ce succès est élevé. L’industrie argentine souffre de la libéralisation brutale ; les secteurs à forte consommation d’énergie comme l’industrie du plastique et du caoutchouc enregistrent des baisses de production allant jusqu’à 25 % par rapport au niveau d’avant la crise. Le produit intérieur brut a également diminué de près de 4 % en 2024, un sérieux revers comparé au Brésil voisin qui a connu une croissance sur la même période.

L’échec de la thérapie de choc est particulièrement flagrant dans le domaine social : le taux de pauvreté a continué d’augmenter, la situation d’approvisionnement dans les zones périurbaines s’est détériorée et la polarisation politique s’est accentuée. Le gouvernement Milei opère sans majorité propre au Congrès, ce qui complique la mise en œuvre de son programme et a conduit à un patchwork de décrets et de lois édulcorées. La renaissance promise du pays n’a pas eu lieu – au contraire, la fuite des capitaux, la désindustrialisation et la fragmentation sociale menacent.

Désormais, la cure radicale de Milei semble vouée à l’échec. Le retour de l’hyperinflation est une menace réelle. La monnaie, redevenue forte, freine les exportations et laisse affluer des importations bon marché, ce qui a entraîné une dangereuse pénurie de réserves de dollars. Les analystes jugent le peso fortement surévalué ; la banque centrale a dû dépenser 1,1 milliard de dollars en trois jours pour soutenir la monnaie. Les réserves de change librement disponibles sont tombées à environ cinq milliards de dollars.

Parallèlement, les revers politiques internes affaiblissent la position de Milei. Une lourde défaite électorale dans la province de Buenos Aires, un scandale de corruption impliquant sa sœur Karina et plusieurs défaites parlementaires, où les députés ont refusé de soutenir les coupes budgétaires, ont fait chuter sa popularité sous les 40 %. Il en résulte une fuite massive des capitaux qui met le peso sous pression malgré les interventions. Les obligations d’État sont à nouveau considérées comme « à risque », et le chômage augmente.

Face à la crise, les États-Unis, par la voix du secrétaire au Trésor Scott Bessent, signalent leur soutien. Bessent a déclaré que toutes les options étaient sur la table, y compris des lignes de swap et le rachat d’obligations argentines. Mais aux États-Unis, cette aide fait débat. La sénatrice Elizabeth Warren a averti dans une lettre qu’un sauvetage ne devait pas se faire « aux dépens du peuple américain ».

Les économistes sont également critiques envers une aide américaine, car elle empêcherait une dévaluation nécessaire du peso et ne réglerait pas les problèmes structurels. Milei tente de se maintenir à flot par des mesures d’urgence telles que des allègements fiscaux pour les exportations agricoles. Les élections de mi-mandat du 26 octobre seront un test décisif. Si Milei ne parvient pas à obtenir une majorité stable pour ses réformes et à renforcer la monnaie, l’expérience de la tronçonneuse pourrait prendre fin plus rapidement que ses partisans ultralibéraux ne l’auraient imaginé.

Source: Zu erst, Oct. 2025.

15:36 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, argentine, ultra-libéralisme, javier milei, amérique latine, amérique ibérique, amérique du sud |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Le “thanato-capitalisme”

Le “thanato-capitalisme”

Par Andrés Piqueras

Professeur de Sociologie, Université Jaume I de Castellón

Source: https://socialismomultipolaridad.blogspot.com/2025/10/el-...

L’avancée du capitalisme comporte un processus consubstantiel d’automatisation productive, qui entraîne deux conséquences dramatiques. L’une est la suraccumulation du capital (excès de machines ou de technologie par rapport à la valeur, traduite en profit, qui est générée). C’est la clé de l’inclination récurrente de ce système à la crise. L’autre conséquence concerne la dissolution de la relation salariale, c’est-à-dire le déclin aigu de l’emploi.

Face à ce dilemme, il resterait en principe deux voies. Soit, sous une forte pression sociale, on partage le travail tout en maintenant le salaire ; où le salaire direct (la paie) serait de plus en plus compensé par le salaire indirect (services sociaux) et différé (retraites), à partir d’une redistribution de la valeur ajoutée ou de la richesse sociale totale créée (un revenu de base universel aurait aussi sa place ici). Soit on accélère la destruction de l’emploi et la misère générale de la société.

Dans les deux cas, le mode de production capitaliste est remis en question et pourrait céder la place à un autre mode de production. Dans le premier cas parce qu’il est obligé de réaliser des réformes non réformistes, qui autonomisent la population. Dans le second parce que, sans relation salariale, il devient très difficile de continuer à parler de “capitalisme”.

Mais les conséquences de cette seconde option sont désastreuses. Ce qu’on appelle aujourd’hui le “chômage structurel” est en réalité un chômage permanent (souvent camouflé sous des contrats précaires, de l’auto-emploi ou de “l’entrepreneuriat”) et une insécurité de l’emploi, accompagnée donc d’insécurité de revenus, de logement, de biens de consommation, etc., pour la plus grande partie de la société. Autrement dit, la fin de tout ce qui concerne la sécurité sociale.

Tout cela a un autre corollaire : la brutalisation croissante du travail pour ceux qui, d’une manière ou d’une autre, restent encore liés à la relation salariale. Le despotisme patronal ne pourra qu’augmenter avec l’accroissement déjà immense de l’armée de réserve industrielle mondiale.

Ainsi, les deux conséquences dramatiques évoquées au début conduisent probablement à l’effondrement du mode de production capitaliste. En d’autres termes, le capitalisme s’épuise lui-même. C’est pourquoi de plus en plus le capital revient à sa forme monétaire (d’où la financiarisation de l’économie), en dehors de la production. Signe évident de l’involution que subit ce système, qui marque le processus exactement inverse de sa naissance et de son développement (lorsque l’argent est devenu capital).

Jusqu’à présent, la dernière grande crise capitaliste que nous traînons depuis les années 70-80 a été détournée ou différée grâce à différentes mesures qui ont servi de “fusibles”, empêchant que des courts-circuits sectoriels ne détruisent ou ne fassent trop de dégâts au système : on a combattu les principaux syndicats, ou bien on les a détruits ou cooptés pour empêcher qu’ils n’influencent le marché du travail et le champ social ; on a adopté des politiques monétaires et financières (remplaçant le revenu salarial par un accès facile au crédit) et des politiques budgétaires (austérité-déflation pour protéger les créanciers rentiers) ; la Réserve fédérale américaine et les banques centrales d’Angleterre, du Japon et finalement de l’UE, ont littéralement inventé de l’argent sans aucun soutien matériel, dans le but de reconstituer une partie des actifs volatilisés.

Cependant, tout cela a fini par générer une économie fictive (bulles, spéculations, produits dérivés, méga-chantiers, prolifération des mafias...), qui montre l’épuisement de telles mesures et l’impossibilité de prolonger le fonctionnement capitaliste de façon “normale”, étant donné que les trois catégories fondamentales du capitalisme – le travail, la valeur et le capital – sont en crise permanente.

Dans sa dégénérescence finale, le système mute vers un thanato-capitalisme. C’est-à-dire un capitalisme terminal, foncièrement despotique, basé sur des nécro-politiques dont l’objectif est le démantèlement du social et l’eugénisme démographique (multipliant les “états d’exception”, d’“exclusion” et de “siège”), avant de déboucher sur d’autres modes de production.

C’est pourquoi la guerre de classe, économique ou militaire, devient la principale forme de régulation du système à l’échelle étatique comme globale. Le parrainage du terrorisme est une stratégie de combat en plein essor parmi les élites mondiales.

En témoignent le coup d’État en Ukraine (et peut-être bientôt en Transnistrie) pour accentuer la pression sur la Russie, l’offensive généralisée contre la Chine, la guerre sale en Syrie, le démantèlement d’États comme l’Irak, la Libye, la Somalie, l’Afghanistan, très bientôt le Nigéria, le Mali, etc., la “nouvelle” stratégie du Pentagone pour forcer les négociations du TTIP et faire avaler à la population européenne les conditions effroyables qui l’accompagnent.

Et maintenant la Grèce.

L’écrasement de ce pays, le massacre de cette société, est un indicateur clair des processus évoqués : il n’y a plus de possibilités de régénération économique ni de croissance, et donc plus d’espace pour la démocratie.

L’UE s’auto-dévore. En son sein, le pays le plus puissant, l’Allemagne, n’a depuis longtemps plus la correspondance territoriale de sa puissance économique. Pour tenter de compenser cela, la classe capitaliste allemande a déclenché une politique expansionniste dans le dernier quart du 19ème siècle et deux guerres contre l’Europe qui sont devenues “mondiales”. 100 ans après la première, elle détruit à nouveau le Vieux Continent, maintenant sous le couvert d’un prétendu projet commun, l’UE, qui est en réalité la Grande Allemagne. Sa guerre contre la Grèce ne laisse guère concevoir plus grand mépris pour les populations, la démocratie et la Vie.

Mais cela ne s’arrêtera pas à la Grèce. Bientôt, ce sera contre nous.

Dans le capitalisme post-démocratique actuel, il est donc extrêmement important, pour les formes organisées de la conscience sociale émancipatrice, de prendre conscience de cela et d’ajuster les stratégies politiques et les projets sociaux. Le capitalisme “amical”, régulé, keynésien, ne reviendra pas.

C’est pourquoi croire en des options électorales qui parlent de “régénérer” le capitalisme ou d’une sortie par la gauche à l’intérieur du capitalisme ne mène pas loin. Pas plus que de suivre des chefs qui disent avoir les recettes pour nous sortir de la crise et de l’indignité. Au contraire, les possibilités résident dans la construction de forces sociales à partir des racines mêmes de la société, dans la préparation du post-capitalisme, pour enclencher des pas irréversibles dans sa dissolution. Des sujets actifs qui génèrent une démocratie directe, une démocratie économique, une démocratie sociale, sans déléguer leur propre émancipation à d’autres. Tout ce qui vient d’en haut et nous incite à remplacer notre participation et notre rôle par le vote est voué à la frustration (qui prendra pour beaucoup la forme de “trahison”). Tsipras en est un exemple aussi inégalable que pathétique.

15:24 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, capitalisme, thanato-capitalisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook