samedi, 18 octobre 2025

Quel «destin» pour la Vieille Europe délivrée des Américains? - Réponse à Gennaro Scala

Quel «destin» pour la Vieille Europe délivrée des Américains?

Réponse à Gennaro Scala

Claude Bourrinet

Dans un bref article, court mais suggestif, Gennaro Scala, regrettant au passage que des réflexions qui, en effet, sont d'un intérêt vital pour ce que l'on veut bien appeler notre « destin » d'Européens, soient ignorées de ceux qui ne s'inquiètent de l'avenir de notre civilisation, s'enquiert des conséquences d'une défaite de l'Amérique dans sa guerre contre la Russie menée en Ukraine. Invoquant Emmanuel Todd, qui a la réputation de prophétiser, il conclut, mais avec une grande circonspection, que l'effondrement de l'empire états-unien provoquerait une mise en demeure émancipatrice pour la « Vieille Europe » (comme disent les Américains avec dédain, locution méprisante reprise avec délectation par les libéraux qui les singent).

L'article de Gennaro Scala:

Passons sur l'éventualité, à la suite d'une victoire russe, d'un retrait américain de l'Otan, scénario à mon sens improbable. L'abandon américain serait plus probant si l'Amérique s'effondrait sur elle-même, à la suite d'une guerre civile, par exemple. Mais admettons l'hypothèse d'école, d'une désaffection de l'Oncle Sam.

Quelle civilisation « européenne », au juste ?

Gennero Scala initie son interrogation par un constat: non seulement notre civilisation a disparu, mais elle a été « colonisée » par l'Amérique.

Bien entendu, il serait nécessaire de définir l'identité de cette « civilisation », ainsi que la nature de la « colonisation » que le Nouveau monde nous a infligée.

Lorsque l'on parle de « Nouveau monde », c'est bien entendu par rapport au « Vieux ». Le sentiment d'une rupture inscrite dans le temps et dans la nature radicalement dissemblable des deux « mondes », est implicite dans l'usage de cette locution. Toutefois, tout « neuf » soit-il, le projet à haute teneur utopique et messianique qui s'implanta sur tout un continent en éradiquant les sociétés autochtones n'est pas né sub generis. Il est le prolongement de l'Europe, et a déployé des potentialités, des puissances, qui avaient eu l'occasion de se manifester de ce côté-ci de l'Atlantique: christianisme missionnaire et réformé à tendance révolutionnaire et démocratique (surtout le calvinisme, qui a tant marqué les États-Unis), mythe du progrès et du Travail, individualisme ET communautarisme, poids des règles juridiques, haine de la noblesse et des monarchies, culte de l'arrivisme et de l'argent-roi, etc.

L'Amérique, c'est nous, et en même temps c'est l'amputation d'une grande partie de notre être, de notre enracinement dans un terroir, dans des paysages historisés et blasonnés, dans une mémoire collective signifiante, dans notre identification à une longue Histoire versant parfois dans la légende dorée, dans la complexité mesurée et fine des relations politiques et humaines, quand elles ne sont pas outrepassées par le fanatisme religieux (cette mauvaise part ayant migré Là-bas), dans le souci du pauvre, dans les bornes induites par la notion de Bien commun, dans l'attention à la beauté et à la gratuité des jouissances existentielles, dont les arts, la littérature, l'amour etc. constituent le plus bel ornement, d'où une survalorisation de la culture considérée en soi, et non d'une point de vue utilitariste.

Évidemment, cette dichotomie est quelque peu exagérée, mais elle scinde deux pôles d'attirance. Rappelons que, pour un Américain, le Moyen Âge européen existe à peine, et que l’école du Nouveau Monde se passe aisément de l'apprentissage des langues étrangères.

De quelle « colonisation » parlons-nous ?

Ces signes antithétiques se sont vus renforcés, chez nous, dans le mouvement même de ce que l'on peut nommer une « colonisation américaine », à la suite singulièrement de l'emprise croissante des productions audio-visuelles, hollywoodiennes notamment, colportées par les médias de culture de masse.

En vérité, les effets de ce soft power ne sont pas seulement à évaluer sur le plan de la consommation des images formatées et grossièrement accordées, agencées à l'american way of life. Ce serait prendre un arbre (certes gros) pour la forêt. De fait, c'est la structure existentielle même, la nature vitale de l'Européen, qui ont été révolutionnées.

Dostoïevski écrit, dans Souvenirs de la maison des morts, titre prémonitoire, que « l'homme est un animal qui s'habitue à tout ». Son caractère protéique le dispose, parce que c'est un animal de pensée, d'imagination, un être dénaturé, à emprunter des habits neufs qui lui moulent l'intelligence, les affects, l'imagination, les habitus, les modes de nutrition, de reproduction sexuée, de politesse (ou de muflerie), et même les rêves. N'envisager que le domaine du cinéma et de la télévision (certes, des armes d'une efficacité redoutable) est restreindre le champ de l'arraisonnement colonisateur. L'homo europaeus a été changé radicalement, c'est-à-dire jusqu'aux racines.

Les gens d'un certain âge sont en mesure de comparer deux époques (celle des années 60, et celle d'aujourd'hui) aussi dissemblables que deux ères civilisationnelles. Ce qui paraissait, il y a un peu plus d'un demi-siècle, inimaginable, et pour tout dire scandaleux (il est inutile de donner une liste des « nouveautés » que notre modernité techno-sociétale a pu apportées, chacun peut s'en faire une idée), semble maintenant naturel, à tel point qu'on n'y porte presque aucune attention.

Les présumés « identitaires » politiques actuels, qui ont le vent en poupe, prennent d'ailleurs les signes de la modernité américaine (sex, sea and sun) pour des icônes de notre France ancienne, forcément voltairiennes, et un brin libertine (au sens de la culture de boîtes de nuit), ignorant complètement ce qu'elle fut vraiment. Et ces bouleversements ne sont pas des « déplacements », des « glissements » des mœurs, relativement lents à s'effectuer au fil des siècles, mais un effondrement de terrain considérable, à la suite de l'américanisation de notre vie idéologique et politique.

Américanisation id est occidentalisation

Pour autant, le terme « américanisation » porte à discussion. Comme il était dit auparavant, l'Amérique est un prolongement de l'Europe. On peut appeler cet ensemble civilisationnel, dont le mythe du progrès prométhéen et faustien est le Plus Petit Dénominateur Commun, l' « Occident ». Remarquons au passage que cet « Occident », sous son angle opératoire, a conquis la planète, et impose ses schémas économiques et politiques à toutes les nations du monde, y compris à celles qui s'opposent à l' « Occident » sous domination américaine. Pour revenir à la fragilité d'un vocable tel qu' « américanisation », il faut en effet le considérer comme un raccourci, un mot générique, qui est, dans l'absolu, relativement faux. Il vaudrait mieux parler d' « occidentalisation ». Car, si l'on déportait ce que dit Marx des ravages de l'argent, dans le Manifeste du Parti communiste, sur l'entreprise engagée par la modernité, au sens large, et telle qu'elle apparaît à l'orée de la Renaissance (et même avant) pour s'accélérer à partir du XVIIIe siècle, pour occuper maintenant, de façon écrasante, tous les aspects de la vie, on s'apercevrait que l' « Oubli » (de soi-même, du monde, de l'existence, du sens, de Tout) est le résultat dévastateur de ce déploiement de désastres pavés de bons sentiments.

Quelle issue pour l'Europe ?

Pour envisager un « sursaut civilisationnel », il est nécessaire d'envisager ce qui pourrait le rendre impossible. Car nous sommes présentement dans un cas de figure historique complètement inédit, où le désert total et radical a triomphé, ne laissant guère de disponibilité à ce qui demeure de vie végétative (soyons modeste) pour « renaître ». Le revival européen, pour ne parler que de lui, paraît bien hypothétique.

L'Histoire pourtant ne manque pas de ces résurrections miraculeuses, bien qu'on ne revienne jamais au statu quo ante. Prenons quelques exemples. L'Iran a réussi à recouvrer le legs de la vieille civilisation persane, après les génocides commis par les Mongols au XIIIe siècle (la chute de Bagdad est de 1258). Rome a paru ressusciter avec Charlemagne, après une éclipse de trois cents ans (mais l'empire byzantin, qui était, du reste, la revanche des hellénophones sur les latins, pour sa part, persistait, en s'adaptant). La Chine actuelle semble être un brillant Risorgimento de l'Empire du milieu. Mais l'Iran s'est appuyé sur une population homogène, un vaste territoire difficile d'accès, et surtout une religion vigoureuse: le chiisme. L'empire carolingien ne fut pas vraiment la résurrection de l'empire romain, même s'il participe d'un fantasme qui va hanter les Européens jusqu'à nos jours. Il est plutôt l'antichambre de la féodalisation du continent, de son recentrage sur des pouvoirs locaux puissants (dimension, d'ailleurs, qu'il ne faudrait pas dédaigner, pour caractériser une Europe dont la nature est d'être éminemment plurielle). Quant à la Chine, dont nous avons dit qu'elle était « occidentale », comme la Russie post-marxiste et libérale-étatique, elle se présente comme une revanche sur le colonialisme occidental (au sens classique), tout en en empruntant ses traits les plus saillants (à la suite de l'empereur Mao, qui fut un grand éradicateur de « vieilles vieilleries ») à ses adversaires, accentuant ainsi l' « Oubli ».

Nous n'avons pas évoqué l'Amérique latine qui, à mon sens, partage bien des points communs avec la Vieille Europe. Elle a ceci de caractéristique qu'elle est née d'un héritage, celui de l'empire espagnol, comme nous, qui sommes les héritiers de l'empire romain, qu'elle a tenté, comme nous, de « restituer », dans certains points du continent latino-américain, avec plus ou moins de succès, et avec un œil sentimental sur les grandes civilisations inca, maya, aztèque. Comme nous, elle a gardé cet idéal impérial, qui nous a tant travaillé.

La révolution bolivarienne fut un échec, tandis que les États géants, qui sont de fait des empires, comme le Brésil et le Mexique, furent des réussites, après bien des tribulations. Un pays comme le Mexique conjugue son hispanité (les Yankees en savent quelque chose) et le souvenir vivace de l'indianité.

Le Brésil est une mélange ethnique qui a plus ou moins « pris ». Ces nations s'opposent, plus ou moins virtuellement, plus ou moins violemment, à l'impérialisme US, qui les considère comme des proies traquées dans une réserve de chasse. Elles sont une solution existentielle qui a fait la part des démons du passé: racisme, intolérance religieuse, sous-développement quasi fatal, notamment à la suite du pillage par les oligarchies et les grandes firmes américaines. Toutefois, elles sont encore sujettes à bien des défis : une masse considérable de misérables, réduits à la violence sociale et aux trafics en tous genres, les pronunciamientos, les agressions américaines (peut-être un avenir tout prochain, en ce qui nous concerne).

Mutatis mutandis, c'est bien ce schéma civilisationnel qui est promis à la Vieille Europe.

20:35 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Trump – Poutine: Budapest devient le nouveau « point d'ancrage » de la paix

Trump – Poutine: Budapest devient le nouveau « point d'ancrage » de la paix

par Elena Fritz

Source: https://pi-news.net/2025/10/trump-putin-budapest-wird-zum...

Après un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait bientôt rencontrer à nouveau Poutine, cette fois à Budapest.

Donald Trump s'est entretenu jeudi au téléphone avec Vladimir Poutine et a qualifié la conversation de « très productive ». Ce qui a suivi pourrait changer le cours géopolitique des prochains mois.

Poutine a félicité Trump pour son «succès du siècle»: la paix au Proche-Orient.

Trump, quant à lui, considère ce succès comme la clé de la prochaine étape: la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Selon Trump, les deux parties souhaitent réunir leurs conseillers la semaine prochaine, sous la direction du ministre des Affaires étrangères Marco Rubio pour les États-Unis. Cette réunion doit servir à préparer un sommet à Budapest.

Budapest – l'heure d'Orbán

Ce n'est pas un hasard si Trump choisit précisément la Hongrie comme lieu de rencontre: Orbán est le seul chef de gouvernement de l'UE à se prononcer ouvertement en faveur de pourparlers de paix avec la Russie. Budapest devient ainsi le symbole de la souveraineté européenne – en dehors de la ligne bruxelloise.

Pour Trump, Orbán est également un test pour savoir si l'Europe est encore capable d'agir lorsque Washington ne mène pas la danse.

Le calcul stratégique

Trump souligne les « grands progrès » accomplis, mais évite d'entrer dans les détails. Les analystes y voient une double stratégie: il attire Zelensky et l'UE avec la perspective d'un soutien américain (« Tomahawks ») pour ensuite exiger un cessez-le-feu immédiat, comme preuve de sa capacité à instaurer la paix avant l'année électorale américaine.

Pour le Kremlin, Budapest est plus qu'un simple lieu: elle marque le retour à la realpolitik – laquelle consiste en des discussions sur la sécurité, le commerce et l'ordre d'après-guerre. L'Europe, en revanche, est mise en avant: tandis que Bruxelles parle de « dissuasion », d'autres négocient la paix et un nouvel ordre.

Conclusion

L'« élan mourant d'Anchorage » – l'échec de la communication entre les États-Unis et la Russie sous Biden – renaît à Budapest. Ce qui a commencé comme un geste pourrait devenir un tournant. Avec Budapest, un nouveau pôle géopolitique se forme: Washington – Moscou – Budapest. Les cartes de la sécurité européenne sont en train d'être redistribuées.

18:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, hongrie, europe, affaires européennes, russie, états-unis, viktor orban, vladimir poutine, donald trump, diplomatie, realpolitik |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Nietzsche et Marx

Nietzsche et Marx

par Joakim Andersen

Source: https://motpol.nu/oskorei/2025/10/06/costanzo-preve-om-ni...

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Costanzo Preve (1943-2013) fut l’un des plus grands spécialistes italiens du marxisme, lui-même marxiste durant de nombreuses années, doté d’une profonde connaissance de la philosophie et de l’histoire des idées. Après la chute du socialisme réel, il s'est éloigné de la gauche et a élaboré une critique de la dichotomie droite-gauche, proposant une alternative sous la forme d’un communisme communautaire et d’une Europe libre. Il a dépassé la peur permanente des gauches de s’associer à d’autres catégories d'idéologues et il a collaboré aussi bien avec Alian de Benosit qu’avec Claudio Mutti.

Preve était un penseur intéressant, comme en témoigne son ouvrage Marx e Nietzsche de 2004 (en italien, mais il existe aujourd’hui de bons logiciels de traduction). Le point de départ est que nous nous trouvons dans une nouvelle situation historique, où les anciennes lectures de Marx et Nietzsche sont dépassées. Il faut donc une nouvelle lecture, ce que Preve appelle une « orientation gestaltique ». Ce n'est pas chose aisée, étant donné les associations qui, au fil du temps, se sont attachées à Marx comme à Nietzsche, mais la situation est grave et, pour la comprendre, nous avons besoin, entre autres, de leurs outils.

Plusieurs de nos textes sur Marx et Engels ont abordé la déconstruction et la reconstruction, le fait de lire Marx « par la droite » et d’examiner dans quelle mesure une telle lecture offre des perspectives utiles et quelles en sont les limites. L’approche de Preve est en partie similaire; il estime que la dichotomie droite-gauche est dépassée et que Marx n’est aujourd’hui plus particulièrement de gauche. Il remarque qu’il est désormais reconnu que Nietzsche peut aussi être lu à gauche, mais « il n’est pas du tout de notoriété publique que Marx n’a pratiquement rien à voir avec ce qui est considéré comme la pensée de “gauche”. Marx était certainement “de gauche” en son temps, dans le sens que ce mot avait entre 1840 et 1880, mais aujourd’hui le terme “gauche”, malgré son flou, contient des éléments historiques (l'antifascisme, la modernisation) et philosophiques (l'historicisme, l'économicisme, etc.) qui n’ont plus rien à voir avec la vision du monde de Marx. »

Preve et l’histoire

Mais jusqu’à présent, beaucoup ont parlé de sa mort (Nietzsche), de son inexistence (Marx), etc., mais personne n’avait encore osé parler de sa consommation. Vattimo le fait, et à mon avis, le philosophe turinois n’est que le porte-parole involontaire de forces historiques et économiques immensément plus puissantes que lui: à savoir, le capitalisme totalitaire post-bourgeois et post-prolétarien. Le fait que l’Être puisse effectivement être « consommé » ne peut se produire que dans un horizon social où la Consommation est devenue le seul lien social perceptible, visible et discernable.

– Preve

Preve propose un résumé original de l’histoire moderne où, entre autres, la petite bourgeoisie et la dichotomie droite-gauche sont éclairées d’un jour nouveau. En partie, il s’agit de constats déjà connus — il écrit notamment que « les années qui vont de 1917 à 1945 ont été qualifiées de “guerre civile européenne” (Nolte) et les années 1945 à 1975 de “trente glorieuses” (Hobsbawm) ». Il est intéressant qu’il considère la période jusqu’en 1975 comme un « revers » pour la logique du capital, cette logique qui réduit tout à des marchandises sur le marché (« la première société de l’histoire humaine dont la dynamique interne de développement tend à désintégrer toutes les communautés préexistantes et à les remplacer par une masse artificielle de producteurs et de consommateurs sous pression »).

Ce revers venait de deux directions, de la « droite » et de la « gauche » (Preve cite ici tout autant Perón et le socialisme baasiste - de Syrie et d'Irak - que Staline et Hitler). Il s’agissait, du moins en Europe, de deux stratégies: «une tendance faisait appel à la petite bourgeoisie et était principalement de droite. Une autre tendance s’adressait aux classes laborieuses, prolétariennes et populaires et était principalement de gauche ». Dès les années 1970, la dynamique du capital a repris, plus particulièrement après la chute du bloc de l’Est.

Preve rappelle le grand ouvrage de Samuel Francis, Leviathan & Its Enemies, en constatant que « le nouveau capitalisme qui émerge après le tournant du 20ème siècle est largement post-bourgeois, post-populaire et post-prolétarien ». Il évoque à la fois Francis et Kotkin lorsqu’il identifie les composantes de la nouvelle société de classes comme « une oligarchie financière multinationale, une classe moyenne mondiale et une plèbe flexible sont les nouvelles classes qui exigent de nouvelles approches et de nouvelles classifications, lesquelles tardent à émerger précisément en raison d’une paralysie de trente ans dans la perception des innovations historiques ».

Un aspect fécond de l’écriture historique de Preve est sa compréhension du phénomène de 1968, célébré par beaucoup, et pas seulement à gauche, mais que Preve identifie comme « un moment “systémique” de transition d’un capitalisme bourgeois, donc encore relativement fragile, à un capitalisme post-bourgeois, donc beaucoup plus répandu, métabolisé et puissant. » Il s’agissait avant tout de détruire les restes des anciennes formes religieuses, culturelles, sociales et politiques européennes.

L’analyse de Preve sur la gauche à laquelle il a jadis appartenu est également précieuse. Il a visité à plusieurs reprises les pays de l’Est et a pu constater que la proportion de convaincus ne dépassait pas 20%, les 80% restants ne croyant pas au projet socialiste réel (y compris de nombreux hauts politiciens).

Preve décrit la gauche comme un milieu social incapable de se réformer. «En termes marxistes, toute proposition innovante est inacceptable si son destinataire social est irréformable. En termes nietzschéens, la consolidation d’un bloc social composé d’Ermites et de Derniers Hommes engendre simultanément Décadence et Nihilisme », constate-t-il. Il décrit aussi comment de nombreux anciens de gauche se sont tournés vers les États-Unis quand leur ancien “maître”, sous la forme de l’Union soviétique, avait disparu. « Pour moi, je le répète, l’appartenance n’est rien, et la compréhension est tout, et cette position est l’opposé de ce qui se passe dans 98% du mouvement communiste, pour lequel la compréhension ne compte pas et l’appartenance est tout », écrit Preve.

Preve et les couches intermédiaires

Politiquement, les communautés subalternes se redéfinissent comme le Peuple, et économiquement, elles se définissent comme le Prolétariat.

– Preve

Les choses deviennent vraiment intéressantes lorsque Preve aborde la relation entre la gauche et la classe ouvrière. Son point de départ est que les classes subalternes, dominées, sont incapables par elles-mêmes de développer une culture anticapitaliste et doivent donc déléguer ce travail aux couches intermédiaires instruites (« complètement incapables de produire une culture stratégique anticapitaliste, et obligées d’en déléguer la construction aux classes moyennes inférieures instruites, qui sont totalement inadaptées à cette tâche car prisonnières de leurs propres fantômes: ceux du ressentiment (prolétarien) et de la peur (petite-bourgeoisie)»). On peut d’ailleurs noter l’incapacité de Marx à l’introspection, évoquant la relation entre classe et idéologie mais sans s’attarder sur sa propre appartenance, qui était non prolétarienne.

Preve explique cela: « 95% des “intellectuels organiques” de la gauche (prolétarienne) et de la droite (petite-bourgeoise) proviennent du même environnement, à savoir la petite bourgeoisie cultivée… Marx et Nietzsche sont, de ce point de vue, des penseurs beaucoup plus proches qu’on ne le croit à première vue ». Il évoque aussi le fait que les couches subalternes, contrairement à la théorie de Marx, sont plus révolutionnaires au début de leur rencontre avec le capitalisme, avant d’être intégrées mentalement et politiquement, et que la prolétarisation des classes moyennes n’a pas eu lieu car « le mécontentement des classes moyennes est, de fait, bien plus dangereux pour la reproduction capitaliste que celui des classes ouvrières proprement dites (c’est un point que l’économisme populiste marxiste ne comprend pas et ne comprendra jamais)». Il remarque également que les alternatives de ces couches subalternes, mutualistes et coopératives, sont « en réalité le terrain le plus avancé possible pour ceux qui entendent maintenir leur ancienne identité fondée sur la solidarité ».

Marx et Nietzsche

Est-il possible de proposer une comparaison entre l’individualité libre de Marx et le Surhomme–l’Autre homme de Nietzsche ? Voilà, bien sûr, tout l’enjeu de ce modeste petit travail.

– Preve

La lecture que fait Preve de Marx revient aux sources et le replace dans son contexte historique. Il identifie notamment le cœur du projet marxien: l’aliénation. L’aliénation suppose une rupture historique et une nature humaine aliénée (la fameuse essence de l’espèce).

Preve résume l’aliénation ainsi: « le capitalisme aliène donc l’essence humaine générique du simple fait qu’il la réduit à une seule dimension: celle de la production et de l’échange de marchandises. L’essence humaine est générique, et le capitalisme la force à devenir uniquement spécifique. Les humains sont forcés de penser leur présent et de planifier leur avenir dans la seule dimension restrictive de la production et de l’échange de marchandises».

On peut ici comparer avec la description d’Evola du caractère démoniaque de l’économie et du travail contre d’autres activités, même si Marx, à la différence, manque d’un appareil conceptuel pour ces autres activités et cette essence d’espèce. Quoi qu’il en soit, Marx estime que l’homme a été aliéné au cours de l’histoire. Contrairement à beaucoup à droite, il pense néanmoins qu’un retour à des formes sociales plus anciennes et moins aliénées est impossible. Il faut donc construire de nouvelles formes.

Preve trouve cette approche féconde et écrit: « Marx envisage une anthropologie de l’individualité libre dans un cadre communautaire non oppressif, et c’est ce projet qui a les implications épistémologiques de sa théorie du “matérialisme historique”. Si un “retour à Marx” a un sens aujourd’hui, ce ne peut être que dans cette perspective. »

Tels sont les idéaux de Marx. Sa méthode peut être tout aussi utile selon Preve. Il s’agit d’un appareil conceptuel pour comprendre les sociétés, même si l’on sait aujourd’hui que Marx ne pouvait pas forcément prédire l’avenir avec le dit appareil. Il a surestimé, par exemple, le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière et n’a pas développé de théorie sur sa propre classe. Mais cela ne signifie pas que la notion de classe est inutilisable.

Preve résume la boîte à outils marxienne ainsi: «Le modèle scientifique de Marx repose sur quatre concepts fondamentaux (mode de production, forces productives, rapports de production et idéologie), auxquels on peut ajouter un cinquième et un sixième, développés surtout par Lénine (formation socio-économique et impérialisme)… Personnellement, je pense que l’utilisation rationnelle de ces six concepts, qui forment ensemble un modèle théorique harmonieux et équilibré, est totalement indépendante de la “foi” dite en une solution communiste des contradictions sociales, même si chez Marx, la perception de l’aliénation, le projet anthropologique de l’individualité libre et enfin le modèle épistémologique d’une science historique unifiée étaient une seule et même chose, inséparables».

Comme l’écrit Preve, il est tout à fait possible d’utiliser ces quatre ou six concepts marxistes centraux et de conclure que la société classique libérale ou l’État-providence est l’état le plus probable et/ou le plus souhaitable. Ou de les combiner à des concepts d’autres penseurs, par exemple Spengler et Schmitt.

La lecture que fait Preve de Nietzsche est par endroits aussi féconde que celle de Marx. Il ne considère pas Nietzsche comme un penseur particulièrement irrationnel ou athée; au contraire, il « philosophe avec le marteau » de façon fondamentalement rationnelle, et la « mort de Dieu » est avant tout une description d'une société ayant perdu sa base métaphysique.

Preve est conscient que Nietzsche avait une autre vision des ouvriers et de la démocratie que Marx; il écrit notamment: « Nietzsche, cependant, ne s'est pas seulement opposé à la Commune de Paris, il est allé beaucoup plus loin. Il y voyait le terrible signal émanant du “volcan” de la hideuse populace démocratique, porteuse du vieil esprit de ressentiment, de la décadence et du nouveau ressentiment du nihilisme. La Commune de Paris joue un rôle crucial dans la genèse historique et psychologique de la pensée de Nietzsche».

En même temps, il ne voit pas en Nietzsche un défenseur de l’inégalité, que ce soit dans sa forme traditionnelle ou libérale de marché (« que le lecteur réfléchisse donc à un fait curieux. Nietzsche, ce penseur dont le style expressif déborde de rhétorique sur l’inégalité, est en même temps le créateur d’une philosophie qui n’offre aucune base pour légitimer ni le modèle religieux de l’inégalité précapitaliste ni le modèle économique de l’inégalité capitaliste », écrit-il).

Mais, une fois encore, on peut distinguer entre les idéaux de Nietzsche, d'une part, et sa méthode ou son appareil conceptuel, d'autre part. Ce dernier s'avère utile pour comprendre aussi bien l’histoire que le présent, comme le montre l’analyse de la gauche teintée de nietzschéisme de Preve.

Il écrit à propos de Nietzsche: « il n’est pas incorrect de dire qu’il aboutit en fait à un système implicite, dans lequel un fait préliminaire à reconnaître (la mort de Dieu) donne lieu à une métaphysique fondée sur quatre coordonnées structurantes (décadence, nihilisme, retour éternel du même, et enfin la volonté de puissance). » Ce sont là quatre concepts utiles.

Preve résume aussi les cinq types de personnages chez Nietzsche: «La thèse de Nietzsche sur la mort de Dieu est une thèse anthropologique car elle n’a pas d’autre fonction que de servir de fondement à une sorte de théâtre anthropologique composé de cinq personnages différents (l’Homme, l’Ermite, l’Homme supérieur, le Dernier Homme, et enfin le Créateur) dont la nature doit être pleinement comprise. »

Dans l’ensemble, c’est un petit ouvrage riche d’enseignements. Preve décrit une nouvelle situation historique, où les anciennes classes ont été remplacées par des oligarques, une classe moyenne mondiale et une plèbe, et où droite et gauche sont devenus des concepts obsolètes. On n’est pas obligé de partager sa définition de la droite et de la gauche; il existe également une approche plus métahistorique représentée, entre autres, par Evola et Chafarevitch, qui permet de trouver son récit historique utile.

Preve est particulièrement intéressant pour une gauche qui commence à soupçonner que la « gauche » s’est enfermée dans des comportements nuisibles. Son analyse de l’empire mondial américain est en partie datée, beaucoup de choses se sont passées depuis 2004, mais la lutte pour une Europe libre demeure intemporelle.

L’accent mis par Preve sur le capitalisme plutôt que sur la bureaucratie moderne suggère aussi une perspective spécifique; la question de savoir qui est le maître et qui est le valet dans la relation entre « l’État et le capital » a été débattue depuis longtemps et, selon Evola et Klages, pourrait même cacher certains facteurs “z” ayant façonné aussi bien le capitalisme que l’État moderne. Mais dans l’ensemble, le livre de Preve, Marx e Nietzsche, est vivement recommandé au lecteur averti.

18:09 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, friedrich nietzsche, costanzo preve, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

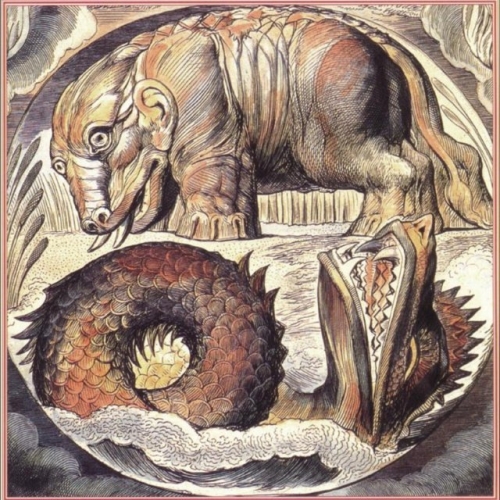

Béhémoth contre Léviathan: la liturgie antilibérale d’Aleksandr Douguine

Béhémoth contre Léviathan: la liturgie antilibérale d’Aleksandr Douguine

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/10/14/behemot-vastaan-leviat...

La philosophie politique d’Aleksandr Douguine cherche à répondre à la crise du monde moderne du point de vue russe, en cherchant une alternative au système de l’époque, dominé par l’hégémonie occidentale. Les racines de la pensée de Douguine se trouvent cependant chez des penseurs européens tels que Julius Evola et René Guénon, ainsi que Carl Schmitt et Martin Heidegger. Cette combinaison montre que son idéologie ne se limite pas à la pensée russe, mais constitue une synthèse complexe d’ésotérisme ainsi que de philosophie politique et existentielle, par laquelle il remet en cause les valeurs dominantes.

Dans le vide spirituel et idéologique ayant suivi l’effondrement de l’Union soviétique, Douguine a vu le libéralisme occidental s’imposer en Russie comme une force matérialiste et dépourvue d’âme, menaçant les valeurs traditionnelles et l’identité nationale. À partir de cette expérience, il s’est donné pour objectif de restaurer la vocation historique et civilisationnelle de la Russie. Douguine a commencé à formuler la «Quatrième théorie politique», qui rejette le libéralisme, le communisme et le fascisme comme des modèles sociaux qui ont échoué.

La Quatrième théorie politique ne se contente pas de critiquer le passé, mais propose une vision d’un monde multipolaire dans lequel les civilisations peuvent préserver leur singularité. Selon Douguine, la crise de notre époque découle de l’incapacité à respecter les différences culturelles et historiques, qu’il considère comme victimes de l’effet uniformisant du libéralisme mondial. Au cœur de sa philosophie se trouve l’idée d’une Russie puissance géopolitique et spirituelle, menant la résistance contre l’universalisme occidental.

Sur le plan géopolitique, Douguine a développé une version moderne de l’eurasisme jadis formulé par des émigrés russes, visant à fonder un « Empire eurasiatique ». Ce projet a pour but de contester l’ordre mondial occidental dominé par les États-Unis, en créant un système multipolaire qui met l’accent sur les valeurs traditionnelles et la diversité culturelle. Dans la vision ambitieuse de Douguine, l’empire unifie les peuples d’Eurasie sous la direction de la Russie, formant une sphère d’influence significative qui rejette le libéralisme occidental et les effets de la mondialisation.

Ces dernières années, Douguine a diffusé cette vision à l’échelle mondiale. Il est devenu un créateur de contenu actif sur les réseaux sociaux, touchant un public international avec ses publications. Douguine a accordé une attention particulière à Donald Trump, qu’il considère comme un challenger à l’hégémonie globaliste occidentale, espérant que l’Amérique de Trump se rapproche de la Russie de Poutine. Ce rêve est toutefois naïf, car la politique de Trump visait à renforcer le pouvoir unilatéral des États-Unis, ce qui est en contradiction avec l’idéal d’un monde multipolaire.

Le blogueur américain S. C. Hickman examine la philosophie de Douguine dans la perspective schmittienne, à travers les figures métaphysiques de Béhémoth et Léviathan – non seulement comme forces politiques, mais comme puissances ontologiques profondes dont la lutte façonne le monde contemporain. Ce combat reflète la transformation de l’ordre mondial, où tradition et technologie rivalisent pour l’hégémonie.

Béhémoth incarne le principe de la « terre », qui unit la sacralité du territoire, le caractère liturgique du temps et la vocation civilisationnelle de la politique. Béhémoth parle « russe, grec, persan et sanskrit » – des langues qui symbolisent de profondes traditions historiques. La citoyenneté est définie par l’obéissance à la vocation civilisationnelle, et l’État devient un autel. La vision multipolaire de Béhémoth est une « couronne de temples que les comptables de l’Atlantique ne peuvent pas inspecter », révolte contre la quantification globale.

Hickman souligne que la force du Béhémoth réside dans sa capacité à ancrer l’identité dans la terre et la tradition. Ce principe incarne la vision douguinienne de l’autodétermination des civilisations, où chaque culture conserve son essence unique plutôt qu’une homogénéisation globale.

Béhémoth ne défend pas seulement les racines historiques, mais les élève au rang sacré, faisant de la nation le porteur d’un destin collectif. Dans cette vision, la rationalité technologique et économique moderne est remplacée par une finalité mythique et spirituelle, qui rejette la foi occidentale dans le progrès.

À l’inverse, Léviathan représente, selon Hickman, le principe de la « mer », devenu une « force globale liquide », très éloignée de la vision étatique originelle de Thomas Hobbes. Il parle « anglais et Co. », passant des langues nationales au code universel de l’économie et de la technologie mondiales. Léviathan transforme « l’océan mondial en réseau et le réseau en cerveau », remplaçant l’État par des algorithmes, la souveraineté par des actions de sociétés et la sécurité par des plans de service.

La force du Léviathan se manifeste dans sa capacité à fondre les individus et les communautés dans un flux numérique homogène, où les frontières et identités traditionnelles se dissolvent dans la logique du marché et de la technologie. Ce changement fait du Léviathan non seulement une puissance économique, mais aussi une puissance ontologique dominante, redéfinissant l’humanité selon des critères de données et d’efficacité, ne laissant derrière lui qu’une « liturgie du code ».

Hickman comprend que, malgré leurs oppositions, Béhémoth et Léviathan partagent une hostilité envers le Logos, principe rationnel de la compréhension humaine. Béhémoth l’enterre sous la révélation et le mysticisme, Léviathan le fragmente en paquets de données; l’un exige le respect du mystère, l’autre l’obéissance aux mesures.

Le résultat, dans les deux cas, est le même: le rôle du citoyen est réduit à la soumission ou à la consommation passive. Ils rivalisent pour savoir qui prendra le pouvoir lorsque le projet libéral sera à peine refroidi. Hickman voit comme alternatives sinistres une vie à l’ombre de deux monstres – «l’autorité sacerdotale-royale» et «le pouvoir de la machine capitaliste».

L’analyse de Hickman révèle la contradiction centrale de la philosophie de Douguine: bien qu’il critique la crise provoquée par le libéralisme, son eurasisme et sa quatrième théorie politique mènent eux aussi à leur propre forme de totalitarisme. L’approche de Douguine est théologique: la vie moderne est une hérésie existentielle, à laquelle il oppose la liturgie, la hiérarchie et la transcendance.

Bien que le système de Douguine soit imparfait, contradictoire et sujet à des interprétations autoritaires, il offre une alternative à ceux qui rejettent le libéralisme. Sa philosophie ne vise pas tant à résoudre des problèmes politiques qu’à remettre en cause tout le fondement du système actuel. Cette approche reflète la mutation du paradigme mondial de notre époque et l’aspiration à un ordre qui brûle en son cœur.

17:23 Publié dans Actualité, Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, nouvelle droite, nouvelle droite russe, philosophie, béhémoth, léviathan, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook