samedi, 21 octobre 2023

Sur les cycles cosmiques et les rythmes du temps en Inde: un nouvel essai de Nuccio D'Anna

Sur les cycles cosmiques et les rythmes du temps en Inde: un nouvel essai de Nuccio D'Anna

Giovanni Sessa

Source: https://www.paginefilosofali.it/sui-cicli-cosmici-e-ritmi-del-tempo-in-india-un-nuovo-saggio-di-nuccio-danna-giovanni-sessa/

Nuccio D'Anna a récemment ajouté un ouvrage important à sa production de livres. Il sera particulièrement utile aux lecteurs intéressés par les études historico-religieuses et traditionnelles. Il s'agit du volume I cicli cosmici. Le dottrine indiane sui ritmi del tempo (= Les doctrines indiennes sur les rythmes du temps), que l'on trouve désormais dans les librairies grâce aux éditions Arỹa (pour commander : arya.victoriasrl@mail.com, pp. 240, euro 26.00). Dans ces pages, l'auteur fait preuve d'une maîtrise peu commune de la vaste littérature critique, il accompagne aussi avec sagacité le lecteur dans l'exégèse des textes sacrés complexes centrés sur la temporalité cyclique. Cette tâche est accomplie en se référant à la méthode comparative, qui permet de déduire la valeur universelle des mythes et des symboles. Les contenus abordés sont si vastes qu'il est difficile de les résumer dans l'espace d'une revue. Nous ne nous attarderons donc que sur quelques plexus théoriques.

Nuccio D'Anna commence par présenter le sens et la signification du "Centre" dans le monde traditionnel. Pour ce faire, il s'attarde sur la valeur du mont Meru: "considéré comme le reflet du pôle céleste qui tient, gouverne et oriente tout le mouvement du quadrant cosmique" (p. 3). La structure axiale de la montagne incite à la considérer comme: "le véhicule des bénédictions divines dispensées sans cesse [...] le Meru apparaît comme l'"arbre du cosmos"" (p. 4). Selon la tradition védique, de ses branches sont descendus les rayons de Sūrya qui ont transmis à l'humanité la "loi de Varuṇa, le Ṛta, l'Ordre qui est la Vérité". Le Ṛta : "a une relation directe avec la stabilité de la constellation des sept étoiles de l'Ourse" (p. 5). La montagne sacrée est étroitement liée, d'une part, à Agni, le dieu du feu prototypique qui brûle avec éclat au centre du monde, et, d'autre part, à Brahma, la divinité formatrice qui peut être comparée au "rocher indestructible", d'où rayonnent les "qualités" divines. Le Meru se dresse au centre d'une île circulaire subdivisée en sept "régions", autour desquelles se trouvent sept océans en correspondance "avec l'ordre planétaire habituellement structuré sur sept niveaux" (p. 10). La dernière étendue de mer est appelée "Océan de lait".

L'auteur précise : "Au cours du déroulement cyclique dans chacune de ces "îles", la Tradition [...] devra nécessairement trouver son propre développement intégral, ce qui aboutira inévitablement à l'épuisement de toutes les possibilités spirituelles véhiculées dans le monde" (p. 13). C'est ainsi que se révèle le lien d'un tel symbolisme avec le développement cyclique. Dans une telle cosmosophie, chaque point de pivot est gardé par une divinité : le cosmos lui-même prend des traits maṇḍaliques. L'éon actuel, dans la liste des 30 kalpas, occupe la 26ème place (Varaha-Kalpa) et est précédé par le Padama-kalpa. Selon l'enseignement traditionnel, la manifestation a régressé à cause du "poids des hommes", qui ont manipulé le Dharma. Durant le kalpa précédant le nôtre, Viṣṇu "l'Endormi" a effectué "sa propre intervention cosmogonique sous la forme d'une fleur de lotus qui émergea de son propre nombril" (p. 20), ce qui a permis une parfaite continuité doctrinale et rituelle entre les sixième et septième manvantaras de notre kalpa.

Brahma a donné naissance à la "terre primordiale" : "l'archétype ou le modèle préformel d'une réalité encore immaculée" (p. 21). Chaque fois que le Principe descend dans le devenir, selon la perspective traditionnelle indienne, il donne lieu à un véritable "sacrifice universel". C'est un acte capable d'agir contre les "puissances des ténèbres". Un rôle essentiel, en ce sens, est attribué par D'Anna à Prajapati, qui a rejoint la Terre immaculée qui a émergé des Eaux. Il "symbolise l'Unité ineffable dont tous les autres dieux sont issus et à laquelle ils retourneront" (p. 28). Cette potestas s'étend dans toutes les directions de l'espace. Les eaux primordiales ne sont rien d'autre que la transcription symbolique du "murmure" du temps qui passe, puisque le Principe, à la lumière des études de Marius Schneider, citées à plusieurs reprises par l'auteur, n'est que son-lumière. Les chanteurs sacrés : "Ils haïssent l'essence sonore et présensible [...] qui se déverse "naturellement" dans la vie cosmique" (p. 31). Le chant solaire des sept Ṛṣi formait la tête de Prajapati qui, en harmonisant le son et le rythme, "rendait possible la formulation des phonèmes et des syllabes" (p. 33).

L'auteur rappelle que le septième Manvatara a commencé après le Déluge. L'époque actuelle est divisée en quatre yugas, dont le développement est ordonné autour du symbole de la décennie, qui marque l'appauvrissement spirituel progressif, induit par les pouvoirs catagogiques de Koka et Vikoka (Gog et Magog). Le premier âge est l'"âge de la vérité" et de la plénitude spirituelle. La couleur qui le connote est le blanc, révélant son essence sapientielle et celle de la caste des Haṃsa : "Dans le jeu de dés indien [...] ce premier âge [...] correspond au "jet" réussi" (p. 112). Dans le deuxième âge, la "dynastie solaire" agit, visant à préserver la tradition "non-humaine", en accomplissant une action conservatrice, similaire à celle attribuée en Occident à Saturne. La valeur rituelle du jeu de dés, bien connue à Rome (il pouvait être pratiqué pendant les Saturnales, à l'occasion du solstice d'hiver), était liée à des conjonctures astronomiques particulières. Les "points" gravés sur les faces des dés étaient appelés "yeux", car ils renvoyaient aux "luminaires" qui brillaient "dans le ciel du primordial védique" (p. 115).

Lorsque le lancer de dés était désordonné, on l'attribuait à la lourdeur spirituelle du cycle, correspondant au tourbillon frénétique du monde. Le lancer de dés, où le trois apparaissait, indiquait le deuxième âge, dans lequel le monde reposait sur les "trois quarts" du dharma. Sa couleur était le rouge. Le deux du jeu de dés faisait référence au troisième âge, dans lequel le monde se développe sur la relation lumière/obscurité, qui tend de plus en plus à cristalliser ces deux puissances dans un sens oppositionnel. Dans cet âge, sattva se retire, rajas et tamas prédominent. Sa couleur est le vert.

Enfin, le kali-yuga, dont le début : "a été fixé pour coïncider avec la conjoncture aurorale qui a commencé à 6 heures du matin le 18 février 3102 avant J.-C.". (p. 118). Ce yuga est également divisé en quatre sous-âges : c'est l'âge de la résurgence des forces magmatiques et chaotiques qui submergent la perfection de l'Origine. Śiva se retire également des apparences phénoménales. Pour comprendre le déroulement cyclique, il faut se référer à la précession des équinoxes, dans laquelle l'obliquité de l'écliptique et de l'équateur dessine une " toupie " cosmique. Cette précession : "continue à se déployer autour d'un véritable "chef" qui en dirige le cours : c'est Dhruva" (p. 131), le pôle fixe, garant du retour à l'ordre à la fin du kali-yuga. D'Anna enrichit la présentation des cycles indiens par de nombreuses références érudites aux traditions grecques, mésopotamiennes et taoïstes, dont il trouve des échos jusque dans l'astronomie de Kepler. Il aborde également le symbolisme complexe qui sous-tend la vision cyclique et clarifie, entre autres, la faiblesse de l'exégèse "naturaliste" du temps cyclique, même celle formulée par Eliade, basée sur la référence aux cycles lunaires : "Seule cette (la) dimension cosmique-triomphale peut faire contempler la profondeur, la hauteur et l'ampleur du substrat spirituel qui nourrit la relation intime existant entre les phonèmes, les sons, les couleurs, les langages animaux [...] les scansions célestes [...] les moments saisonniers" (p. 209), la relation entre le macrocosme et le microcosme. L'essai de D'Anna est véritablement exhaustif.

Giovanni Sessa

23:53 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : traditions, traditionalisme, cycles cosmiques, nuccio d'anna, livre |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Carl Schmitt: État, mouvement, peuple

Carl Schmitt: État, mouvement, peuple

par Franco Brogioli

Source: https://www.centrostudilaruna.it/stato-movimento-popolo.html

Ce volume comprend Staat, Bewegung, Volk, écrit par le célèbre juriste et philosophe du droit allemand Carl Schmitt (1888-1985), l'un des principaux représentants de la révolution dite conservatrice, publié à Hambourg en 1933 et traduit en italien pour le Centro Librario Occidente de Palerme sous le titre Stato, Movimento, Popolo en 2021. Pour la première fois, il est publié seul en Italie.

En 1935, la maison d'édition Sansoni de Florence l'avait publié pour le compte de la Regia Università di Pisa sous la forme d'un recueil de trois essais de Schmitt intitulé, de manière quelque peu trompeuse il est vrai, Principii politici del nazionalsocialismo et préfacé par Arnaldo Volpicelli, alors professeur de doctrine de l'État à l'université de Pise. Deux de ces essais ont été repris en 1972 par le politologue Gianfranco Miglio, qui les a réédités sous le titre Le categorie del Politico : saggi di teoria politica (Les catégories du politique : essais de théorie politique) pour il Mulino, mais le texte sur l'État, le Mouvement, le Peuple n'y a pas été inclus, car Miglio le considérait comme dépassé. Cette lacune est aujourd'hui comblée. Il faut cependant reconnaître à Miglio le mérite d'avoir été le premier en Italie à rendre sa dignité scientifique à ce grand intellectuel européen.

L'éditeur sicilien a voulu faire précéder l'essai de Schmitt par le texte intitulé Notes sur le national-socialisme de Delio Cantimori (photo), écrit en avril 1934, qui introduit le livre de Sansoni. Cantimori, alors âgé d'une trentaine d'années, était assistant à l'Institut d'études germaniques où il avait été appelé par Giovanni Gentile et rédacteur de la revue de l'Institut. Dans ces notes, il documente les origines et la montée au pouvoir du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Pour Schmitt, en effet, le mouvement est autant État que Peuple et le pouvoir est fondé sur le Führerprinzip, c'est-à-dire le principe du chef suprême - Adolf Hitler - dans lequel le Peuple allemand se reconnaît intégralement, en vertu de l'égalité de lignage qui existe entre les citoyens du Troisième Reich germanique. Le juriste postule ce que devaient être les trois membres du nouvel État né de la révolution nationale-socialiste, qui, en ces mois, renaissait des cendres de la République libérale-démocratique et bourgeoise de Weimar, mais aussi l'élément unificateur.

Schmitt est né dans une famille catholique nombreuse et modeste à Plettenberg, en Westphalie protestante prussienne. Diplômé en 1910, docteur en droit de l'université de Strasbourg (alors incluse dans l'Allemagne wilhelminienne) en 1915 et professeur en 1916, il publie en 1921 Die Diktatur (La dictature), sur la constitution de la République de Weimar, en 1922 Politische Theologie (Théologie politique), hostile à la philosophie du droit, jugée trop formaliste, sur le rôle de l'État de droit dans la société, de Hans Kelsen, en 1923 Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (La situation historico-intellectuelle du parlementarisme actuel) sur l'incompatibilité du libéralisme et de la démocratie de masse, et en 1927 Der Begriff des Politischen (Le concept du politique), sur la relation ami-ennemi comme critère constitutif de la dimension du "politique". Les positions exprimées par Schmitt au cours de cette période, jusqu'au début des années 1930, sont parfois désignées par le concept de Révolution conservatrice (Konservative Revolution). En 1932, il collabore avec le chancelier Kurt von Schleicher. Après avoir enseigné dans diverses universités allemandes, il devient professeur à l'université Humboldt de Berlin en 1933, poste qu'il est contraint de quitter en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il avait adhéré au parti national-socialiste le 1er mai 1933 et, en novembre de la même année, il devint président de la Vereinigung der nationalsozialistischen Juristen (Union des juristes nationaux-socialistes) ; en juin 1934, il devint rédacteur en chef de la Deutsche Juristen-Zeitung (Journal des juristes allemands).

Se référant à la promulgation des lois de Nuremberg de 1935, qui interdisaient les mariages et les relations extraconjugales entre Juifs et non-Juifs au nom du maintien de la "pureté du sang allemand", Schmitt observe : "Aujourd'hui, le peuple allemand est redevenu allemand, y compris d'un point de vue juridique. Après les lois du 15 septembre, le sang allemand et l'honneur allemand sont redevenus les concepts directeurs de notre droit. L'État est désormais un moyen de servir la force de l'unité völkisch. Le Reich allemand n'a qu'une seule bannière, le drapeau du mouvement national-socialiste; et ce drapeau n'est pas seulement composé de couleurs, mais aussi d'un grand et authentique symbole: le signe du serment du peuple de la croix à crochets" (C. Schmitt, "La Constitution de la liberté", 1935).

En décembre 1936, il est cependant accusé d'opportunisme dans la revue SS Das Schwarze Korps et doit renoncer à jouer un rôle de premier plan dans le régime. En 1937, des cercles du régime, dans un rapport confidentiel adressé à Alfred Rosenberg, critiquent Schmitt pour sa doctrine, accusée d'être imprégnée de "romanisme", pour ses relations avec l'Église catholique et pour son soutien au présidentialisme. Jusqu'à la fin du national-socialisme, Schmitt a surtout travaillé dans le domaine du droit international et s'est efforcé de fournir au régime des mots-clés dans ce domaine. C'est ainsi qu'il a forgé en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, le concept de Völkerrechtliche Großraumordnung (ordre des grands espaces en droit international), une sorte de doctrine Monroe allemande, comme clé du nouveau droit international post-étatique et comme justification possible de la politique impérialiste d'Adolf Hitler. En outre, Carl Schmitt a participé à l'Aktion Ritterbusch, qui visait à soutenir l'effort de guerre de l'Allemagne nationale-socialiste par la participation active de personnalités du monde scientifique et culturel allemand, appelées à conseiller les politiques spatiales et démographiques du régime.

Capturé par les troupes alliées à la fin de la guerre, il risquait d'être jugé au procès de Nuremberg, mais il fut libéré en 1946 et retourna vivre dans sa ville natale, où il continua à travailler à titre privé et à publier dans le domaine du droit international. Cependant, il fut exclu de l'enseignement dans toutes les universités allemandes et aussi de l'Association des juristes allemands dans le cadre du programme de dénazification de l'Allemagne de l'après-guerre. Les expériences de cette période sont reflétées dans les essais Réponse à Nuremberg et Ex Captivitate Salus. Il est décédé en 1985, à l'âge de presque 97 ans.

En tant que juriste, Schmitt est l'un des théoriciens allemands du droit public et international les plus connus et les plus étudiés. Ses idées ont attiré et continuent d'attirer l'attention de spécialistes de la politique et du droit, notamment Walter Benjamin, Leo Strauss, Jacques Derrida, Chantal Mouffe et Slavoj Žižek, ainsi que, en Italie, Pierangelo Schiera, Carlo Galli, Mario Tronti, Massimo Cacciari, Gianfranco Miglio, Giacomo Marramao et Giorgio Agamben.

Sa pensée, qui plonge ses racines dans la religion catholique, s'articule autour des questions du pouvoir, de la violence et de la mise en œuvre du droit. Parmi ses concepts clés figurent, avec une formulation lapidaire, l'"état d'exception" (Ausnahmezustand), la "dictature" (Diktatur), la "souveraineté" (Souveranität), le katéchon et le "grand espace" (Großraum), et les définitions qu'il a inventées, telles que "théologie politique" (Politische Theologie), "gardien de la constitution" (Hüter der Verfassung), "dilatorischer Formelkompromiss" (dilatorischer Formelkompromiss), la "réalité constitutionnelle" (Verfassungswirklichkeit), le "décisionnisme" ou les oppositions dualistes telles que "légalité et légitimité" (Legalität und Legitimität), "loi et décret" (Gesetz und Maßnahme) et "hostis - inimicus" (la distinction entre ennemi et adversaire, la prémisse de la relation "ami-ennemi" comme critère constitutif de la sphère "politique").

Outre le droit public et international, ses travaux abordent d'autres disciplines, telles que la politologie, la sociologie, les sciences historiques, la théologie et la philosophie (en mettant l'accent sur les aspects ontologiques du droit). Schmitt est aujourd'hui décrit par ses détracteurs comme un "juriste criminel", un théoricien douteux hostile aux démocraties libérales, mais il est en même temps qualifié de "classique de la pensée politique" (Herfried Münkler), notamment en raison de son influence sur le droit public et la science juridique dans la première République fédérale allemande (par exemple en ce qui concerne le "vote de défiance constructif", les limites matérielles du pouvoir de révision constitutionnelle, la limitation des droits fondamentaux des sujets subversifs de l'ordre constitutionnel ou de la "démocratie militante").

En Italie, après une période de méfiance due à ses liens avec le national-socialisme, sa pensée fait aujourd'hui l'objet d'une attention récurrente, notamment en ce qui concerne les problèmes juridiques et philosophico-politiques de la mondialisation (Danilo Zolo, Carlo Galli, Giacomo Marramao), la crise des catégories juridiques modernes (Pietro Barcellona, Massimo Cacciari, Emanuele Castrucci), les processus de transition constitutionnelle et l'expérience paradigmatique de la République de Weimar (Gianfranco Miglio, Fulco Lanchester, Angelo Bolaffi).

Schmitt a été influencé de manière décisive dans la formation de sa pensée par des philosophes politiques et des théoriciens de l'État tels que Thomas Hobbes, Jean Bodin, Emmanuel Joseph Sieyès, Niccolò Machiavelli, Jean-Jacques Rousseau, Louis de Bonald, Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés, mais aussi par des contemporains tels que Georges Sorel, Ernst Jünger et Vilfredo Pareto. Schmitt considérait comme son maître le juriste français Maurice Hauriou, le plus grand représentant de l'institutionnalisme, qu'il cite à plusieurs reprises dans ses œuvres et qu'il décrit comme "le maître de notre discipline".

La compréhension que Schmitt a des concepts de la doctrine moderne de l'État est marquée par sa conviction que le système de la science juridique, en particulier le droit public, n'est pas autonome, mais plutôt imprégné, au cours de la sécularisation, d'une conceptualité théologique. Tous les concepts de la doctrine étatique sont des concepts théologiques sécularisés. Cette transposition ne concerne pas seulement le développement historique des concepts, mais aussi la composante métaphysique. La thèse de la sécularisation de Schmitt se reflète dans son concept de l'État. L'État est une instance absolue sécularisée et constitue la forme la plus intensive de l'unité politique. Cette unité s'est désintégrée au début du 20ème siècle avec l'avènement de la démocratie parlementaire, provoquée par l'antagonisme des classes et la confrontation entre les différents groupes d'intérêts économiques et sociaux, ce qui a rendu les décisions politiques unitaires difficiles ou impossibles. Le principe même de la majorité et de la minorité parlementaire n'est pas acceptable. L'unité ne peut être réalisée que s'il existe non seulement une égalité formelle, mais aussi une "uniformité substantielle de tout le peuple", qui peut être obtenue par l'exclusion ou l'anéantissement de tout élément étranger à l'uniformité. Un État dans lequel tous les citoyens sont égaux les uns aux autres est un "État total", qui représente le plus haut degré d'unité, puisque, par son ordre, il peut empêcher l'éclatement en groupes sociaux conflictuels et s'opposer à tout ce qui contredit l'uniformité substantielle. L'État exerce le monopole de la décision politique qui, pour Schmitt, coïncide avec la décision de savoir qui est l'ami et qui est l'ennemi : c'est pour Schmitt la distinction politique spécifique qui définit la sphère du "politique" et donc de l'État. L'ennemi n'est pas un adversaire en général, mais "essentiellement, dans un sens particulièrement intensif, quelque chose d'autre et d'étranger". L'État se caractérise donc par l'identification d'ennemis externes et internes à l'État : la détermination des premiers se fait par l'exercice du ius belli, celle des seconds par la neutralisation de ceux qui perturbent "la tranquillité, la sécurité et l'ordre" de l'État. Cette conception de "l'ennemi intérieur" a été largement invoquée lors de la conférence des juristes nationaux-socialistes allemands à Leipzig en 1933 pour justifier la politique raciale du régime : sans cette idée d'uniformité raciale, un État national-socialiste n'aurait pas pu exister. L'État de Schmitt est donc une unité politique suprême, fondée sur l'unité substantielle de tous ses membres, et montre sa force dans sa capacité à se débarrasser de ses ennemis intérieurs et extérieurs, jusqu'à les anéantir si nécessaire.

23:40 Publié dans Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolutionconservatrice, carl schmitt, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

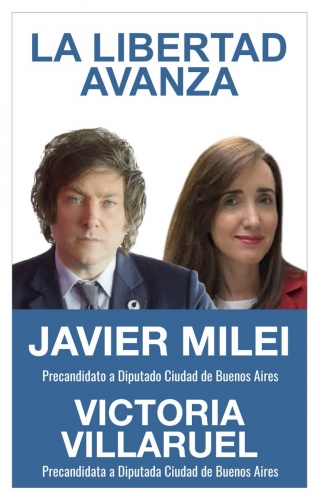

Argentine: Milei, dit « La Perruque », bientôt à la Maison rose ?

Argentine: Milei, dit «La Perruque», bientôt à la Maison rose ?

par Georges FELTIN-TRACOL

Le 22 octobre prochain va se dérouler en Argentine un scrutin présidentiel. Après un mandat chaotique de quatre ans miné par une inflation annuelle de 125 % et un taux de pauvreté avoisinant les 50 % de la population, l’actuel chef de l’État, Alberto Fernández, péroniste de centre-gauche, ne se représente pas. L’ancienne présidente péroniste de gauche de 2007 à 2015, Cristina Kirchner, qui est la vice-présidente, passe elle aussi son tour. Rappelons qu’en 2023, le péronisme a perdu tous ses axes fondamentaux et occupe tout le champ politique, de l’extrême gauche à la droite radicale sans oublier le centrisme. On attend cependant un écologisme péroniste ou un péronisme écologique…

Le candidat des dirigeants sortants est l’actuel ministre de l’Économie, Sergio Massa. Face à lui, le vieux parti Union civique radicale en coalition avec d’autres formations présente Patricia Bullrich, ministre de la Sécurité (de l’Intérieur si l’on veut) de 2015 à 2019 sous la présidence du libéral Mauricio Macri. Myriam Bregman porte les couleurs du Front de Gauche et des Travailleurs. Quant à l’actuel gouverneur de Córdoba, Juan Schiaretti, il incarne un centre-gauche modéré anti-kirchnériste et mécontent de la politique erratique de Macri. Mais ces quatre candidats à la « Maison rose », le siège de la présidence, craignent un cinquième que la presse surnomme « El Peluca » (« la Perruque ») en raison de sa coiffure excentrique : Javier Milei.

Aux élections primaires, obligatoires et simultanées du 13 août dernier, Javier Milei est arrivé en tête avec 29,86%. Ce député fédéral de Buenos Aires élu en 2021 met chaque mois à la loterie son indemnité parlementaire de 350.000 pesos (environ 2.900 euros). Les chaînes de télévision retransmettent en direct l’événement. C’est en 2014 que les animateurs radiophoniques et de télévision ont commencé à inviter cet économiste qui aborde la situation économique et politique du pays. Sa franchise et ses coups d’éclats verbaux en font vite une vedette médiatique.

Né dans la capitale argentine en 1970 d’un père chef d’entreprise de transports et d’une mère au foyer, Javier Milei s’essaye d’abord au football, puis au rock avant de suivre des cours d’économie et de décrocher un diplôme. Dans un pays où l’héritage interventionniste péroniste demeure fort présent dans les esprits, Milei se veut iconoclaste. Ce lecteur attentif de l’« École de Vienne » (Hayek par exemple) aime dénoncer la « caste politicienne parasite ». Ainsi prône-t-il la libération de l’Argentine ou, plus exactement, sa « libéralisation » : réduction draconienne des dépenses publiques, baisse massive des impôts, suppression des ministères de l’Éducation, de la Santé, de la Condition féminine, des Travaux publics et du Développement social, abandon de la gratuité de l’instruction, dissolution de la Banque centrale argentine, fin du contrôle des changes, arrêt du protectionnisme économique et recours au libre-échange total. Si Javier Milei se réclame du président faussement péroniste Carlos Menem (1989 – 1999), il apprécie beaucoup ce grand humaniste d’Al Capone. Il déteste en revanche le « pape » Bergoglio en qui il voit un fourrier du communisme.

Plus que libéral, Javier Milei est en réalité libertarien. Les Européens connaissent mal cette pensée politique. En 1988, Pierre Lemieux publie aux PUF dans la célèbre collection « Que sais-je ? », n° 2406, L’anarcho-capitalisme, c’est-à-dire la théorie d’une société sans aucun État dans laquelle toutes les relations humaines dépendraient du contrat et du droit. En 2009, Sébastien Caré sortait encore aux PUF dans la collection « Fondements de la politique » La pensée libertarienne. Genèse, fondements et horizons d’une utopie libérale. Pour cet auteur, les libertariens quittent le milieu conservateur et tombent à gauche. Dans les faits, en minarchiste fidèle à l’enseignement de Murray Rothbard, d’Ayn Rand et de Robert Nozick, Milei conçoit un « État minimal » réduit à ses seules fonctions régaliennes. Ainsi veut-il la liberté du port d’arme, la vente des organes humains, la légalisation de toutes les drogues. Il ne s’oppose ni au mariage pour tous, ni au changement de genre à la condition que cela ne coûte rien aux finances publiques. Il propose la dollarisation de l’économie. Le dollar des États-Unis remplacerait le peso et deviendrait la seule monnaie officielle. En revanche, ce climatosceptique avéré rejette l’avortement et le féminisme. Pourtant, il a choisi pour la vice-présidence la députée Victoria Villarruel accusée de nostalgie envers la junte militaire (1976 – 1983). Âgée de 50 ans, Karina dirige d’une main de fer la campagne de son frère si bien que de mauvais esprits la décrivent comme la véritable cheftaine…

Javier Milei a vécu en couple avec une célèbre chanteuse du cru. Désormais célibataire, il ne cache pas son hostilité à l’institution du mariage. Catholique de culture féru d’occultisme, il a déjà fait cloner l’un de ses chiens et a remercié les quatre autres décédés le soir de sa victoire aux primaires. Il organiserait des séances de spiritisme avec des tables tournantes afin de discuter avec ses chiens défunts.

Si existe depuis 2018 un Parti libertarien, Javier Milei a lancé son propre mouvement, La Libertad avanza (La Liberté avance), qui, pour l‘échéance présidentielle, s’est associée avec d’autres partis libéraux-conservateurs et des partis provinciaux assez anti-péronistes. Le système médiatique le soupçonne de proximité avec le parti espagnol Vox.

Suivi sur les réseaux sociaux par plus de cinq millions d’abonnés, Javier Milei considère que « la redistribution des richesses est un acte violent ». Il justifie sa chevelure exubérante en avouant être peigné par « la main invisible du marché ». En politique étrangère, ce super-atlantiste regrette l’entrée prochaine de l’Argentine dans les BRICS et soutient autant Israël que l’Ukraine. Il a enfin à plusieurs reprises mentionné devant micros et caméras son éventuelle conversion au judaïsme, bien sûr libéral. On est très loin d’une figure nationale-conservatrice, illibérale ou nationale-révolutionnaire...

Si Javier Milei devient le 54e chef d’État de l’Argentine, il est peu probable que son alliance électorale obtienne la majorité absolue au Congrès (Sénat et Chambre des députés). Dans un régime présidentiel tel que l’Argentine, le blocage risque alors de devenir permanent. Le chef de cabinet des ministres d'Argentine, soit l’équivalent du Premier ministre et du Secrétaire général de l’Élysée, devra pratiquer un art élevé de la séduction, du compromis et de la négociation auprès de parlementaires plus ou moins rétifs. Sa possible victoire peut aussi cristalliser l’activisme des forces de gauche et d’extrême gauche. En 2021, son slogan pendant la campagne législative était : « Je ne suis pas venu ici pour guider des agneaux mais pour réveiller les lions ! » Au pays des pumas, cette allusion féline relève de ses habituelles saillies.

GF-T

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 88, mise en ligne le 20 octobre 2023 sur Radio Méridien Zéro.

23:35 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : argentine, amérique du sud, amérique latine, amérique ibérique, javier miléi, néolibéralisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

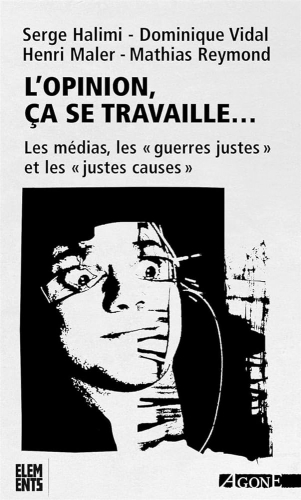

Les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi: qu’il s’agisse de vaccin, d’Europe à la Ursula-Macron, de guerre au Moyen-Orient, de russophobie ou de sinophobie, on retrouve les mêmes

Les nouveaux chiens de garde de Serge Halimi: qu’il s’agisse de vaccin, d’Europe à la Ursula-Macron, de guerre au Moyen-Orient, de russophobie ou de sinophobie, on retrouve les mêmes

par Nicolas Bonnal

La France est depuis toujours un pays conditionné. On le voit bien en relisant sans les œillères scolaires Molière ou La Bruyère. Le bourgeois, le dévot, le malade imaginaire, la femme savante, le sot savant, l’escroc médecin, le pédant-expert, l’hypocrite, la précieuse, sont des mines pour qui sait voir ; et la crise du Covid marquée par la dictature et la tartuferie sanitaire, revêt un caractère très français. Taine ou Tocqueville avaient tout dit. Centralisation, pouvoir royal, révolution, empire, radical-socialisme ont pavé la voie de la soumission jacobine de la masse (voyez mes textes sur le sujet) et l’esprit libre souvent ne comprend pas sa solitude.

La presse et la télé sont vilipendées aujourd’hui pour leur rôle. Mais elles sont toujours comme ça. Rappelons donc la belle étude de Serge Halimi.

La presse française, qui appartient à quelques oligarques (dont Bernard LVMH, qui pèse aujourd’hui MILLE milliards…de francs) et est subventionnée à hauteur de 500 millions d’euros tant elle dégoûte les Français, aura été crasse et ignoble depuis le début de cette histoire : affolement, confinements, masques, vaccins, meurtres de masse, passes sanitaires, chantage et menaces, elle nous aura tout imposé.

Malheureusement il n’y a rien de nouveau sous le sommeil : depuis les années Mitterrand et le passage du col Mao au Rotary (Hocquenghem) nous sommes dans un présent permanent d’omerta (Sophie Coignard), d’abjection et de désinformation sous contrôle de la mafia d’État (Vincent Jauvert). Ils sont là pour enrichir les riches et pour empoisonner les Français.

C’est que les gens dont nous parlons sont des chiens de garde. Et quels dobermans ! Et quels roquets ! Revenons-en alors au maître-livre de Serge Halimi, trublion du Monde diplomatique, qui rappelait dans son documenté pamphlet que le journaliste est avant tout un enthousiaste :

« La censure est cependant plus efficace quand elle n’a pas besoin de se dire, quand les intérêts du patron miraculeusement coïncident avec ceux de « l’information ». Le journaliste est alors prodigieusement libre. Et il est heureux. On lui octroie en prime le droit de se croire puissant. Fêtard sur la brèche d’un mur de Berlin qui s’ouvre à la liberté et au marché, petit soldat ébloui par l’armada de l’OTAN héliportant au Kosovo la guerre « chirurgicale » et les croisés de l’Occident, avocat quotidien de l’Europe libérale au moment du référendum constitutionnel : reporters et commentateurs eurent alors carte blanche pour exprimer leur enthousiasme. Le monde avait basculé dans la « société de l’information », avec ses hiérarchies « en réseau », ses blogs et ses nouveaux seigneurs. »

La presse fut chargée d’encenser Davos :

« Le capitalisme a ses charités, ses philanthropes dont la mission est d’enjoliver un système peu amène envers ceux qu’il ne comble pas de ses bienfaits. La presse trône au premier plan de ces campagnes de blanchiment. Ainsi, Davos, autrefois conclave des « global leaders » soucieux de « créer de la valeur » pour leurs actionnaires, serait presque devenu un lieu de virée pour patrons copains et citoyens. »

Halimi tacle au passage – mais ironiquement hélas - l’effarant Laurent Joffrin :

« N’accablons pas Laurent Joffrin. Lui qui, pendant les années Reagan, célébra les États- Unis et le libéralisme (l’émission « Vive la crise ! » fut en partie son œuvre) n’a fait que traduire à sa modeste échelle ce que, sous la double pression de la concentration capitaliste et d’une concurrence commerciale favorisant le conformisme et la bêtise, le journalisme est devenu presque partout : creux et révérencieux. »

La géographie ça sert d’abord à faire la guerre, disait le trop oublié géographe tiers-mondiste Yves Lacoste. La presse encore plus, surtout dans une puissance belligène et coloniale :

« Pendant les guerres, la presse se soucie moins de consensus, de pédagogie, de complexité, et davantage de réchauffer l’ardeur des combattants. Presque tout a été dit sur l’effondrement de l’esprit critique lors de la guerre du Golfe où, mis à part L’Humanité et La Croix (par intermittence), chacun des directeurs de quotidien se plaça au service de nos soldats. Quasiment unanimes, les hebdos, radios et télévisions firent chorus, se transformant en classe de recyclage pour officier au rancart vaincu en Algérie trente ans plus tôt et soucieux de prendre, dans les médias, sa revanche sur les Arabes. »

Halimi souligne cette haine pathologique du peuple. On la sentit venir en 1992 au moment de Maastricht. Juste là confinée au nationaliste pauvre (raciste, fasciste, nazi, antisémite, etc.), cette haine se communiqua à tout le peuple de gauche, du centre ou d’ailleurs :

« En 1992, la campagne du référendum sur le traité de Maastricht répéta les « dérives » observées pendant la guerre du Golfe. Là encore, beaucoup de choses se conjuguèrent : la volonté d’encourager l’élite éclairée qui construit l’avenir (« l’Europe») alors que le peuple ne sait qu’exhaler ses nostalgies, sa « xénophobie » et ses « peurs » ; la préférence instinctive pour les options du centre, surtout lorsqu’elles s’opposent aux extrêmes « populiste » et « nationaliste » ; enfin la place accordée aux avis des experts et des intellectuels, eux aussi particulièrement sensibles aux ressorts précédents. Intelligence contre irrationalité, ouverture contre repli, avenir contre passé, ordre contre meute : tous ces fragments d’un discours méprisant de caste et de classe resurgirent au moment du référendum de mai 2005 sur le traité constitutionnel européen. »

Et comme on continue de chercher la petite bête immonde ici et ailleurs, Halimi rappelle :

« Il a fallu attendre la fin du second septennat de François Mitterrand pour découvrir que l’ancien président de la République avait, sciemment et longtemps après la guerre, continué à fréquenter un haut dignitaire de Vichy impliqué dans les basses œuvres de ce régime, qu’il avait envoyé à la guillotine des militants de l’indépendance algérienne…Tant d’enquêteurs et tant de journaux se prétendant concurrents pour arriver à ce résultat-là ! »

Et puisque je citais Molière, je rappellerai sa prodigieuse pièce méconnue : « tu l’as voulu, Georges Dandin, tu l’as voulu ! ». Car le Français de souche adore remettre ça. Il élira sauf accident (mais lequel ?) l’énarque Pécresse après l’énarque Macron et l’énarque Hollande (voyez aussi les énarques Philippot ou Asselineau…), le tout sans se poser de questions.

23:30 Publié dans Actualité, Manipulations médiatiques | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serge halimi, nicolas bonnal, journalisme, manipulation médiatique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook