vendredi, 02 mai 2025

King Kong et la profanation du monde

King Kong et la profanation du monde

Nicolas Bonnal

On nous disait que le premier King Kong c’était une métaphore de la crise de 29… Et le comte Zaroff ?

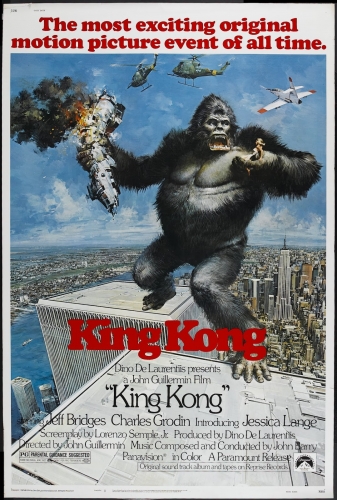

Le grand King Kong c’est le deuxième, celui de Guillermin, français (d’origine) créateur de la Tour infernale, et qui pendant quelques années a réalisé des superproduction géniales qui enfoncent tous les opus contemporains de Godard et compagnie ; et ce film est essentiel pour des raisons moins liées au cinéma que prévu (de toute manière c’est fini depuis Griffith ou Orson le cinéma) : on a une époque déchue mais lucide, un peu contestataire (le personnage de Jeff Bridges) ; on a la crise du pétrole et la révolte contre l’industrie (ce que Spengler appelle dans son livre sur la technique "la nausée de la machine") ; on a la prison de fer du grand pétrolier (fantastique décor) où l’on enferme le terrible poète amoureux, et qui rappelle encore et toujours la prison de fer de Dick; on a la lucidité maladroite et sympa des personnages pas trop prétentieux et encore positifs (l’une veut être une star, l’autre plus riche, l’autre sauveur de la nature); on a John Barry, musicien primaire mais malin génie capable de vous transporter trois notes ; on a Kauai l’île magique de l’archipel, et sa plage d’Honopu, et son rocher cathédrale. On a un peu de brouillard et on a un bon tricoteur de singe. La leçon anti-spectaculaire et anticapitaliste du film (le rigolo producteur finit écrasé par son monstre, on est à une époque où l’anticapitalisme de façade, venu de Debord ou Marcuse, ne doute de rien) a vite fait long feu mais l’essentiel reste. On enlève leur singe aux indigènes, on est dans la deuxième chute d’Eliade, dans le désenchantement du monde pas très bien compris par Max Weber.

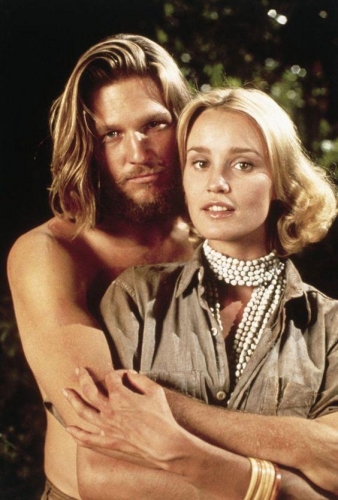

Ce film avait été moqué par la critique – mais moins par l’excellent critique et épistémologue iranien Youssef Ishagpour, qui essaie de voir au-delà d’Hollywood et ses stars. D’ailleurs c’était un film sans stars : ni la blonde (maladroite et malheureuse Jessica Lange) ni les acteurs ne sont vraiment des stars. La star c’est le singe, le sujet c’est l’amour si l’on veut, et la folie du monde moderne qui détruit le singe au lieu de l’exploiter. On n’a plus de pétrole alors on a des idées, on n’a plus d’usines alors tout devient spectacle et simulacre (le Vietnam d’Apocalypse now…). Vive Debord.

D’une certaine manière le film se termine dès que l’on retire le grand singe de son île. Les sauvages locaux, qui sont comme nos paysans de Farrebique, des êtres enracinés dans leur terre avec une relation magique au cosmos (cf. le marxiste Henri Lefebvre et ses propos sur la petite église de campagne encore ouverte dans les Fifties). Prescott explique très bien dans son anglais mesuré :

No, you're dead wrong. He was the terror, the mystery of their lives, and the magic. A year from now that will be an island full of burnt-out drunks. When we took Kong, we kidnapped their god.

Et comme on parlait de Mircea Eliade, parlons du lien entre cinoche et religion (voir Trotski aussi) :

« Tout un ouvrage serait à écrire sur les mythes de l'homme moderne, sur les mythologies camouflées dans les spectacles qu'il chérit, dans les livres qu'il lit. Le cinéma, cette « usine des rêves », reprend et utilise d'innombrables motifs mythiques : la lutte entre le Héros et le Monstre, les combats et les épreuves initiatiques, les figures et les images exemplaire (la « Jeune Fille », le « Héros », le paysage paradisiaque, I' « Enfer », etc.).»

Eliade ajoute :

« La grande majorité des «sans-religion» ne sont pas à proprement parler libérés des comportements religieux des théologies et des mythologies. »

Le King Kong de Guillermin c’est aussi la nostalgie d’un solide paradis (certes étrange) :

« Mais ce n'est pas uniquement dans les « petites religions » ou dans les mystiques politiques que l’on retrouve des comportements religieux camouflés ou dégénérés : on les reconnaît également dans des mouvements qui se proclament franchement laïques, voire antireligieux. Ainsi, dans le nudisme ou dans les mouvements pour la liberté sexuelle absolue, idéologies où l'on peut déchiffrer les traces de la « nostalgie du Paradis », le désir de réintégrer l’état édénique d'avant la chute, lors que le péché n'existait pas et qu'il n'y avait pas rupture entre les béatitudes de la chair et la conscience. »

Eliade annonçait qu’on allait tomber encore plus bas (ils font des selfies devant le cadavre de leur pape) :

« La non-religion équivaut à une nouvelle« chute » de l'homme : l’homme areligieux aurait perdu la capacité de vivre consciemment la religion et donc de la comprendre et de l’assumer ; mais, dans le plus profond de son être, il en garde encore le souvenir, de même qu'après la première « chute », et bien que spirituellement aveuglé, son ancêtre, l'homme primordial, Adam, avait conservé assez d'intelligence pour lui permettre de retrouver les traces de Dieu visibles dans le Monde. Après la première « chute », la religiosité était tombée au niveau de la conscience déchirée: après la deuxième, elle est tombée plus bas encore, dans les tréfonds de l’inconscient : elle a été « oubliée ». Ici s'arrêtent les considérations de l'historien des religions. »

Sources :

Le sacré et le profane (Eliade)

https://lesakerfrancophone.fr/monseigneur-gaume-et-le-car...

Grands auteurs traditionnels contre le monde moderne (Bonnal)

19:36 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, king kong, mircea eliade, nicolas bonnal, john guillermin |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Les commentaires sont fermés.