jeudi, 18 septembre 2025

Le « modèle finlandais » et autres scénarios possibles de l’après-guerre en Ukraine

Le « modèle finlandais » et autres scénarios possibles de l’après-guerre en Ukraine

par Maurizio Boni

Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31233-maur...

Au cours d’un entretien accordé à The Economist, le président finlandais Alexander Stubb a de nouveau évoqué la soi-disant « victoire » de la Finlande à l’été-automne 1944, non pas pour avoir vaincu une armée sur le terrain, mais pour avoir préservé son indépendance en négociant un armistice avantageux avec l’Union soviétique. L’histoire nous rappelle que le 9 août 1944, l’offensive soviétique vers Viipuri-Petrozavodsk en Carélie prit fin. L’Armée rouge élimina la menace que la Finlande faisait peser sur Leningrad et repoussa les troupes finlandaises de la République de Carélie.

À la suite de la perte de Viipuri/Vyborg, le maréchal Mannerheim, chef des forces armées finlandaises, et le gouvernement Hackzell se tournèrent vers Moscou en acceptant des conditions très strictes: rupture avec l’Allemagne, démilitarisation, réparations, cession de territoire et dissolution des organisations pro-hitlériennes. Le traité de paix de Paris de 1947 ratifia cet accord, scellant une neutralité qui dura plus de quatre décennies.

Ce parcours historique – armistice rapide contre marge d’autonomie – est aujourd’hui proposé comme scénario possible à l’Ukraine afin qu’après la guerre avec la Russie, elle puisse reconstruire sa souveraineté sans succomber aux diktats des vainqueurs.

Cette idée, déjà avancée à Washington lors du sommet avec les dirigeants européens dans le Bureau ovale de Trump, a été davantage commentée dans le monde russe qu’en Occident, stigmatisant certains aspects de la réalité historique non cités par Stubb et que les dirigeants européens, sans parler des Américains, ignoraient probablement.

En effet, tant le ministre des Affaires étrangères Lavrov que la porte-parole du ministère Maria Zakharova ont répondu à Stubb à la télévision nationale russe, soulignant que la Finlande a combattu aux côtés de la Wehrmacht contre l’URSS de 1941 à 1944, en rappelant des épisodes comme le blocus de Leningrad et la participation finlandaise à l’Holocauste.

Le message est clair : il ne suffit pas de revendiquer aujourd’hui une « victoire » habile de cette période du passé sans affronter la mémoire des atrocités commises. De fait, les Russes ont diffusé sur la première chaîne institutionnelle les images compromettantes de ces atrocités, qui, avec d’autres documents de l’époque, avaient été secrètement archivées et écartées pour ne pas entraver le développement des relations d’après-guerre entre Moscou et Helsinki.

Selon l’historien Gilbert Doctorow, en 1944, les Finlandais avaient simplement pris acte de l’évolution de la guerre et avaient décidé de changer de camp – ce qu’ils ont fait en payant un prix considérable.

En effet, le traité conclu entre la Russie et la Finlande en 1948 imposait des conditions que Stubb n’a pas citées, mais que Lavrov a rappelées. En particulier, Helsinki était obligée de maintenir perpétuellement la neutralité sans appartenir à aucun bloc militaire dirigé contre la Russie – aspect élégamment et opportunément dépassé près de 80 ans plus tard avec l’entrée de la Finlande dans l’OTAN.

Toutefois, Stubb avait aussi déclaré en avril dernier que son pays devait être mentalement préparé à rétablir les liens avec la Russie après la guerre en acceptant que celle-ci sera toujours son voisin.

Déclaration tempérée par des précisions ultérieures, mais qui n’a pas pu cacher l’évidence d’une nouvelle adaptation pragmatique et opportuniste d’Helsinki aux circonstances.

Cependant, Doctorow considère le cas finlandais dans un contexte européen plus large de pressions économiques et de cohérence politique. La chute du revenu par habitant et la hausse des coûts de financement poussent les petits pays européens à réévaluer les sanctions et à plaider pour la reprise des liens avec la Russie.

La Belgique, par exemple, connaît une envolée de postes vacants, la fermeture de commerces importants et une contraction significative de la consommation; des tensions analogues touchent la Finlande et d’autres États étroitement liés à l’économie allemande, aujourd’hui en récession pour le deuxième trimestre consécutif. Paris aussi, sous le poids de la dette publique, montre des signes de fragilité intérieure.

En revanche, les puissances de référence – Allemagne, France et Royaume-Uni – maintiennent une ligne dure, convaincues que tout relâchement profiterait au Kremlin. Doctorow estime néanmoins que la cohésion de l’UE sera difficile à maintenir sur le long terme: des dynamiques centrifuges et des choix bilatéraux à adopter vis-à-vis de Moscou se dessinent à l’horizon.

Le compromis à la finlandaise n’est pas un mirage, mais il risque de se transformer en partie d’échecs où chaque État joue seul. Les alliés les plus vulnérables chercheront un consensus pragmatique, tandis que les grands acteurs maintiendront le régime des sanctions. Le défi pour Bruxelles sera de gérer cette double demande de reconnexion et la crainte d’affaiblir la position stratégique face à Moscou.

Ainsi, à la fin du conflit ukrainien, l’Europe se trouverait, selon Doctorow (photo), divisée entre ceux qui prônent la réconciliation et ceux qui exigent la fermeté. Au milieu, comme toujours, demeureront les grands héritages du passé et le calcul de chaque puissance quant à son propre avenir géopolitique.

Pour ce qui est de Moscou, derrière les écrans de la diplomatie européenne, la priorité russe reste un accord avec les États-Unis, notamment sur le non-déploiement de missiles à portée intermédiaire en Allemagne. Ce n’est qu’après avoir résolu ce point que le Kremlin pourra s’adresser ouvertement à ses partenaires européens, désormais menacés par la perspective de sanctions prolongées et de tensions économiques croissantes.

Un scénario complémentaire est présenté par Douglas McGregor, colonel à la retraite et ancien conseiller du Secrétaire américain à la Défense, qui parvient à des conclusions similaires en ajoutant la variable du rôle de Washington dans l’après-guerre, ce qui n’est nullement acquis.

Selon cet officier américain, il est absurde de penser que Washington puisse garantir l’existence future de pays comme la Pologne, les pays baltes, la République tchèque, la Slovaquie ou la Hongrie. Les Américains ne vivent pas en Europe, mais les Européens, eux, oui, selon McGregor.

De plus, l’avenir de ce qui restera de l’Ukraine ne doit pas être discuté par la France ou l’Allemagne, mais par les États directement frontaliers de la Russie. Avec le déclin du parapluie protecteur américain et la crise de l’OTAN, ces pays devront complètement redéfinir leur architecture de sécurité. Le repli stratégique des États-Unis vers leur rôle historique de puissance maritime laissera un vide que les mécanismes traditionnels de l’Alliance atlantique ne pourront combler à eux seuls.

Dans ce contexte, la situation des pays d’Europe orientale est particulièrement complexe, car ils ont basé leur stratégie de sécurité post-soviétique entièrement sur la dissuasion de l’OTAN et la garantie de l’article 5. La perte de cette certitude les obligera à envisager des options fondamentales telles que des accords bilatéraux de non-agression conclus directement avec la Russie sur le modèle finlandais.

Ces accords pourraient inclure des garanties de neutralité en échange d’engagements russes à respecter l’intégrité territoriale et l’indépendance politique; l’Ukraine représente le cas le plus emblématique de cette transition.

Compte tenu des profondes divisions identitaires qui caractérisent le pays, avec les régions occidentales plus tournées vers l’Europe, une solution possible pourrait être une structure confédérale qui reconnaîtrait ces différences avec des garanties de sécurité différenciées selon les régions.

Ou bien, l’Ukraine pourrait obtenir des garanties de neutralité soutenues non seulement par la Russie, mais aussi par des puissances comme la Chine, l’Inde, et potentiellement une Europe en voie de réorganisation. Une alternative intéressante serait l’adoption d’un modèle de neutralité armée similaire à celui de la Suisse ou de l’Autriche pendant la Guerre froide, fondé sur un principe de neutralité garanti par la constitution, l’interdiction d’adhérer à des alliances militaires, des forces armées robustes exclusivement orientées vers la défense territoriale, des garanties internationales soutenues par la Russie et les puissances européennes, et une coopération économique sans implication militaire.

Le nouveau système de sécurité endogène, non plus dépendant des États-Unis, pourrait, selon McGregor, se matérialiser par un traité de sécurité continental, c’est-à-dire un nouveau cadre incluant la Russie, les États européens, et potentiellement la Turquie, basé sur des principes de non-agression mutuelle et de respect des sphères d’influence. L’ensemble serait complété par un système de supervision internationale des accords de limitation des armements et des activités militaires dans les zones frontalières.

Tout cela nécessiterait cependant une maturation politique significative de la part des élites d’Europe orientale (et pas seulement), qui devraient abandonner la mentalité de dépendance stratégique développée au cours des trois dernières décennies et assumer la responsabilité directe de leur propre sécurité nationale.

Après l’accomplissement inexorable par Moscou de tous les objectifs opérationnels de l’Opération militaire spéciale, l’échec désormais évident de l’approche UE-OTAN dans la conduite de la guerre, et dans l’attente de voir ce qu’il restera vraiment à gérer de l’Ukraine, la perspective d’un système multipolaire plus complexe mais potentiellement plus stable, fondé sur des équilibres régionaux et des accords de dissuasion mutuelle, pourrait constituer un modèle à suivre.

Il resterait cependant à vérifier dans quelle mesure les États-Unis sont réellement déterminés à « débrancher la prise » et à permettre à la Russie de jouer un nouveau rôle en Europe, alors que la guerre en Ukraine a précisément été déclenchée pour atteindre l’objectif inverse: déconnecter Moscou économiquement et politiquement du Vieux Continent.

En outre, la « maturité politique » européenne précédemment invoquée pourrait tarder à se manifester, à moins d’un changement radical de leadership, porteur d’une nouvelle et plus courageuse culture des relations internationales, capable d’abandonner la perspective d’une confrontation permanente avec la Russie.

À l’heure actuelle, les scénarios évoqués restent des hypothèses de travail à la concrétisation incertaine, mais leur analyse s’avère fondamentale pour combler le vide d’alternatives qui caractérise le débat stratégique européen actuel.

En tout état de cause, il existe un point de convergence fondamental : l’après-guerre en Ukraine ne pourra pas se résoudre par un retour au statu quo, mais imposera une redéfinition profonde des équilibres européens et mondiaux.

La possibilité d’un compromis pragmatique avec Moscou, la fragmentation interne de l’Union européenne, la réduction du rôle américain et l’émergence de nouvelles architectures de sécurité continentales représentent des variables qui s’entrecroisent et qui, inévitablement, façonneront l’avenir du continent tout entier, appelé à redéfinir son rôle dans le nouvel ordre mondial inévitablement multipolaire.

18:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, russie, finlande, europe, affaires européennes, sécurité, architecture de sécurité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

BlackRock, avec Rheinmetall, s’étend des chars aux navires de guerre. Et l’ex-dirigeant Merz plaide pour le réarmement

BlackRock, avec Rheinmetall, s’étend des chars aux navires de guerre. Et l’ex-dirigeant Merz plaide pour le réarmement

Rédaction Electo

Source: https://electomagazine.it/black-rock-con-rheinmetall-si-e...

Des coïncidences, ce ne sont que des coïncidences. Rheinmetall, le géant allemand de l’armement qui compte, par hasard, parmi ses principaux actionnaires le fonds BlackRock—au sein duquel le chancelier Merz était, comme par hasard, un haut dirigeant—a annoncé l’accord pour l’acquisition de Naval Vessels Lürssen, la division navale militaire du groupe Lürssen.

Ainsi, BlackRock renforce sa présence dans le secteur militaire, l’élargissant du domaine terrestre (chars, lance-grenades, véhicules de combat) à tout le domaine naval. Et cela arrive, comme par hasard, alors que son homme Merz, en tant que chancelier, insiste sur la nécessité du réarmement, de la préparation à la guerre, du retour à la conscription, car les jeunes Allemands ne semblent pas très enthousiastes à l’idée de s’engager comme volontaires pour aller se faire tuer par des Russes ou des Nord-Coréens.

Mais les jeunes Allemands ne comptent pas, pas plus que le vote régional qui a vu l’AfD tripler ses voix. Ce qui compte, c’est BlackRock, ce sont ses ordres et la promptitude de Merz à les exécuter. Mais, au moins, s'il vous plait, n’appelez pas cela une démocratie.

17:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : blackrock, rheinmetall, friedrich merz, allemagne, réarmement, europe, actualité, affaires européennes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

Markku Siira

Source: https://geopolarium.com/2025/09/15/teknofasismin-nousu-tr...

Le développement de l’intelligence artificielle a déclenché une vague d’investissements dans le secteur technologique. Des grandes entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google misent sur les modèles linguistiques, la puissance de calcul, la technologie des semi-conducteurs et les centres de données. Toutefois, la rentabilité économique de ces investissements demeure incertaine. Des innovations telles que celle de DeepSeek, une entreprise chinoise, démontrent que d’immenses ressources ne sont pas toujours nécessaires pour réussir dans la compétition mondiale.

Les récits médiatiques sur le potentiel révolutionnaire de l’IA se polarisent entre deux extrêmes: des visions utopiques prédisant que l’IA résoudra les problèmes de l’humanité, et des scénarios de menaces existentielles où l’IA relèguerait l’humanité au second plan. Ce discours polarisant néglige souvent les changements progressifs et pratiques par lesquels la technologie influence réellement la société.

La recherche de l’historienne Janis Mimura sur le technofascisme japonais, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (2011), offre un cadre d’analyse pour les évolutions actuelles. Mimura décrit comment le Japon a colonisé la Mandchourie, au nord-est de la Chine, dans les années 1930, faisant de la région un terrain d’expérimentation précoce du technofascisme. Il en résulta un État fantoche autoritaire, le Mandchoukouo, centré sur l’industrie lourde comme la production d’acier et d’armes, exploitant la population locale et les ressources naturelles au service des besoins militaires du Japon.

Le fonctionnaire du ministère du Commerce, Kishi Nobusuke (photo), a dirigé à partir de 1936 un programme d’industrialisation soutenu par les conglomérats zaibatsu au Mandchoukouo. Cela impliquait le recours au travail forcé et à l’esclavage, ainsi que des conditions de travail inhumaines, entraînant de nombreuses victimes. De retour à la politique nationale japonaise en 1939, Kishi a promu une industrialisation dirigée par l’État similaire dans son pays.

La technocratie était un projet idéologique plaçant la rationalité technologique au-dessus des valeurs sociales, légitimant ainsi la concentration du pouvoir. Contrairement au fascisme de Mussolini ou au national-socialisme d’Hitler, le système japonais ne reposait pas sur un chef charismatique, mais sur des bureaucrates et sur l’armée. Selon Mimura, le Japon a « glissé vers le fascisme » lorsque les fonctionnaires utilisaient leur pouvoir dans l’ombre au nom de l’empereur. La survie de la technocratie dans le Japon d’après-guerre témoigne de sa capacité d’adaptation institutionnelle.

L’élite technocratique de la Silicon Valley est devenue un acteur central aux États-Unis. Les géants du numérique tirent un pouvoir symbolique et matériel de l’apparente irrésistibilité de la technologie, marginalisant les débats critiques sur les impacts sociaux de la digitalisation. Ce pouvoir s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de l’administration Trump, visant à accélérer le développement de l’IA en réduisant la régulation et en promouvant le leadership mondial des États-Unis selon des objectifs géopolitiques stratégiques.

Lors de l’investiture présidentielle en janvier, des leaders technologiques tels qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg ont apporté leur soutien à Donald Trump, ce qui a été interprété comme une alliance stratégique au service d’intérêts économiques et politiques. Selon Mimura, une telle alliance entre l’État et l’élite industrielle rappelle le technofascisme du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, où les technocrates ont pris le pouvoir.

Contrairement au fascisme traditionnel, le technofascisme américain s’exprime comme une gouvernance technocratique subtile. Il se manifeste dans la prise de décision militaire, les opérations des services de sécurité et la projection de puissance mondiale. Socialement, il se traduit par la surveillance policière préventive, la surveillance des réseaux sociaux et le soutien au sionisme dans la politique étrangère. Dans le monde du travail, la culture du « hustle » issue de la Silicon Valley normalise la surcharge et affaiblit les droits des travailleurs. Cette évolution légitime la discrimination algorithmique et approfondit les inégalités socio-économiques.

Si le progrès technologique repose souvent sur des réformes progressives, le cœur du technofascisme consiste à considérer que la régulation – qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, des droits des travailleurs ou de la supervision financière – freine l’innovation. Par exemple, le discours public d’Elon Musk est passé de la mise en avant des risques de l’IA à sa valorisation stratégique dans la prise de décision automatisée et les applications basées sur les données, comme le développement de technologies par xAI.

Les conglomérats zaibatsu du Japon ont mené le développement industriel sans considération pour les droits des travailleurs; une dynamique similaire est visible aujourd’hui aux États-Unis, où les entreprises technologiques promeuvent automatisation et technologies de surveillance. L’infrastructure bâtie par les géants du numérique crée un « État profond » modernisé et antidémocratique, au service de l’élite technocratique et économique.

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».

La recherche de Mimura souligne la capacité des technocrates à survivre à l’effondrement des systèmes autoritaires en dépit des changements institutionnels. L’ascension de Kishi Nobusuke – malgré qu'il dirigea le projet technofasciste en Mandchourie et malgré des accusations de crimes de guerre – au poste de Premier ministre du Japon, avec le soutien des États-Unis, montre comment la compétence technocratique peut légitimer les changements de pouvoir dans les moments de rupture historique.

Aux États-Unis, une dynamique similaire ne s’exprime pas à travers des alliances fragiles (comme l’illustre la rupture entre Trump et Musk), mais par une intégration systémique: les géants du numérique sont devenus une partie essentielle de la cybersécurité fédérale, du renseignement et de la gestion des infrastructures critiques. La base du pouvoir se déplace du mandat démocratique vers une irremplaçabilité technique.

À mesure que l’ordre libéral occidental chancelle, il pourrait être remplacé par un pouvoir d’entreprise technofasciste agissant dans les coulisses de la politique. Selon une nouvelle étude, la majorité de plus de 500 politologues estime que les États-Unis évoluent vers un modèle de gouvernance autoritaire, où un groupe dominant utilise les institutions étatiques pour réprimer ses opposants politiques.

17:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : technofascisme, actualité, états-unis, japon, technocratie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Poudrière latino-américaine

Poudrière latino-américaine

Andrea Marcigliano

Source: https://electomagazine.it/polveriera-latino-americana/

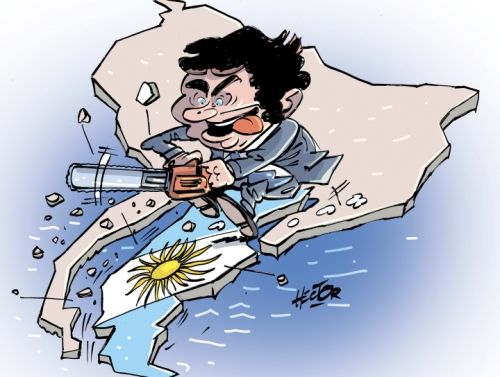

Maduro part en guerre. Le leader vénézuélien, qui se réfère à Simon Bolívar et à Chávez, semble déterminé.

Il est désormais temps de passer aux armes. Pour réagir aux ingérences constantes des gringos nord-américains.

Il ne voit pas d'autre solution. Passer à la défense active.

Cela peut faire sourire. Et, bien sûr, la force militaire de son Venezuela est risible face à la flotte américaine qui croise déjà, menaçante, dans ses eaux.

Cependant, la situation est très complexe. Et elle révèle le signal d'alarme d'un malaise qui touche toute l'Amérique du Sud, ou presque.

Car Washington a été très clair depuis l'arrivée au pouvoir de Trump. Le monde, dans son ensemble, est à l'évidence multipolaire. Et le jeu entre les puissances – en particulier la Russie, la Chine et les États-Unis – répond à trop de variables pour qu'il puisse y avoir une seule puissance à la tête du globe. Le rêve, ou le cauchemar, qui a commencé avec Clinton s'est misérablement évanoui avec la présidence de Biden.

Mais l'Amérique, c'est autre chose. Toute l'Amérique, de la pointe extrême de l'Alaska à la Terre de Feu. Le jardin de la maison yankee. Et cela ne se discute pas.

Maduro se mue donc en un problème. Qui devrait être résolu rapidement.

Cependant, la rébellion vénézuélienne n'est pas un événement isolé.

Toute l'Amérique du Sud est en effervescence. Ou plutôt, elle est traversée par une fièvre qui risque de devenir dangereuse. Voire mortelle, pour Washington.

Et à la Maison Blanche, ils le savent parfaitement. Car Washington peut prendre puis perdre le contrôle de l'Afghanistan. Cela fait partie du jeu.

Mais il ne peut absolument pas se permettre de laisser partir certaines parties de son jardin.

Un jardin, cependant, qui est aujourd'hui extrêmement agité.

Le géant brésilien, sous la présidence de Lula, s'est déjà, de fait, retiré du jardin. En se liant de plus en plus étroitement aux BRICS et en s'éloignant de toute protection de Washington.

Milei, bien sûr, est un allié fidèle. Mais seul un aveugle ne verrait pas que son hyperlibéralisme mène l'Argentine à la faillite. Écrasant sous le seuil de la misère de larges couches sociales.

Et les élections dans les États ont vu une lourde défaite du président actuel. De tristes présages pour l'avenir proche.

Puis, bien sûr, les pays de la région andine. Avec le Venezuela en tête.

Le Venezuela bolivariste, qui ose désormais défier Washington de plus en plus ouvertement.

Presque pour le contraindre à une intervention armée qui, bien sûr, aurait une issue prévisible.

Et qui pourrait néanmoins constituer un signal dangereux. La première étincelle d'un incendie capable de ravager toute l'Amérique du Sud.

16:45 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, venezuela, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Laisser l'URSS derrière soi Le passé soviétique divise; l'avenir russe unit

Laisser l'URSS derrière soi

Le passé soviétique divise; l'avenir russe unit

Alexander Douguine

Alexander Douguine soutient que l'URSS incarnait à la fois la russophobie et la grandeur russe, et qu'aujourd'hui, les Russes doivent dépasser son héritage non résolu pour construire une Grande Russie souveraine, orthodoxe et créative.

Comment devons-nous nous positionner par rapport à l'URSS ? D'un côté, les bolcheviks ont infligé des dommages irréparables au peuple russe. Des dommages terribles et irréparables. Cela ne peut être contesté; leur idéologie était véritablement russophobe, antichrétienne, purement satanique.

D'autre part, l'élite de l'Empire russe était occidentalisée et russophobe depuis le 18ème siècle, depuis Pierre le Grand. Totalement servile, pareille à l'image que nous a laissée Eltsine. Comment le peuple russe aurait-il pu ne pas se révolter contre une élite aussi occidentalisée ? Et, bien sûr, il s'est révolté.

Il s'est effectivement révolté. Mais une fois de plus sous la direction d'une élite inadaptée. Et avec une idéologie inadaptée. Encore une fois, une idéologie russophobe.

Que fallait-il donc faire ?

Le peuple russe a grandi à travers le communisme, à travers le soviétisme, en tendant vers Dieu et vers les étoiles. Comme le peuple russe est beau et indestructible !

En URSS, il y avait à la fois l'élément marxiste et l'élément russe. L'élément russe était magnifique; l'élément marxiste était loin d'être magnifique, il était même tout en laideur. L'élément populaire, folklorique, en URSS, était très important. Les Russes voulaient être libres. Ils voulaient abolir les élites occidentalisées. Aujourd'hui, les Russes veulent toujours la même chose. Mais cela est secondaire pour l'instant.

Quant à l'URSS, l'équilibre entre les Russes et les non-Russes n'a jamais été trouvé. Aujourd'hui, dans la Fédération de Russie, certains Russes regrettent le passé soviétique (on entend souvent: «Staline, reviens!»), tandis que d'autres rêvent d'un empire et exigent que Lénine soit retiré du mausolée.

L'idée même de l'URSS nous divise. Ce dont nous avons besoin, c'est que tout nous unisse, nous les Russes. Cela signifie que soit nous devons repenser l'URSS différemment (ni « pour » ni « contre », mais pour le bien du peuple russe), soit nous ne devons pas y penser du tout et aller de l'avant, vers l'avenir russe. Si nous ne parvenons pas à comprendre l'URSS à la manière russe (et nous n'y parvenons pas), alors peut-être est-il temps d'arrêter d'essayer de la comprendre. Laissons-la de côté pour plus tard. Construisons la Grande Russie, totalement indépendante du passé. Seulement tournée vers l'avenir. Nous avons besoin de la Russie du futur. Belle, grande et prospère. Libre et souveraine. Orthodoxe et populaire. Construisons-la.

Il est temps que nous commencions à créer notre propre culture. À nous libérer des clichés et à créer. Tout ce qui s'est passé avant ne doit pas nous freiner. Ce qui est fait est fait. Nous pouvons faire naître quelque chose d'inédit. Le peuple russe est grand, puissant, joyeux et capable de beaucoup de choses.

Nous devons seulement nous libérer. De l'Occident (qui n'est plus aujourd'hui qu'un monceau d'immondices) et de ce que nous n'avons pas réussi à accomplir dans le passé.

Nous devons davantage compter sur nos propres forces.

Quelqu'un a un jour expliqué à notre dirigeant que l'autarcie était une mauvaise chose. C'est une erreur: autarcie signifie la même chose que souveraineté, autosuffisance, mais en grec. Et la souveraineté est une bonne chose. L'autarcie est une bonne chose. Nous avons besoin d'une autarcie créative.

16:29 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, russie, urss, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook