lundi, 24 novembre 2025

La philosophie de la modernité et sa réfraction en Russie

La philosophie de la modernité et sa réfraction en Russie

Le présent texte est un essai écrit pour l’un des cours de Daria Platonova Douguina à la Faculté de philosophie de l’Université d’État de Moscou.

par Alexandre Douguine

La philosophie occidentale est arrivée en Russie de manière plutôt étrange. Il n’y avait ni logique ni succession cohérente. Nous avons pris certaines choses de l’Occident, souvent par coïncidence, comme ce qui était populaire là-bas, tout en négligeant d’autres éléments plus importants. D’où l’étrangeté du dialogue philosophique russo-occidental. Par moments, ces fragments ont été réconciliés de manière absolument exotique. La logique a été détournée pour devenir morale, et la philosophie rationnelle sèche a inspiré des écrivains et des poètes à tirer des conclusions et des images complètement inattendues.

Malgré le fait que les penseurs et écrivains russes ont parfois interprété la philosophie occidentale de manière totalement arbitraire, voire déformée, ils ont saisi certains aspects de cette philosophie avec une profondeur telle qu’il en est même venu à l’Occident l’idée que les Russes avaient découvert quelque chose de nouveau et d’inattendu, qui leur avait échappé.

Dans l’ensemble, la corrélation entre la pensée européenne occidentale et sa lecture en Russie aux XVIIIe-XIXe siècles est un sujet à part entière. En partant de la nature chaotique de cette réception, on peut établir de nombreux parallèles et comparer à la fois des sources d’influence évidentes et moins apparentes.

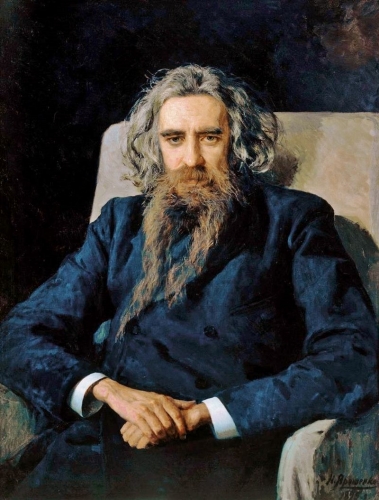

Pourtant, les auteurs russes les plus profonds et les plus originaux ont compris ce qui est avant tout dans la culture occidentale de la modernité. Vladimir Soloviev (illustration) qualifiait cela d’atomisation de la culture, de désintégration individualiste en fragments, et il voyait dans cela le destin de la modernité européenne. Dès le début de son article programmatique « Trois forces », Soloviev parlait d’une culture d’unité forcée qu’il identifiait à l’Est, et d’une seconde force opposée, celle de l’Occident moderne. Soloviev écrivait à propos de la force culturelle occidentale :

"Elle cherche à briser le bastion de l’unité morte, à donner partout la liberté aux formes de vie individuelles, à la liberté de l’individu et de son activité ; sous son influence, les éléments individuels de l’humanité deviennent les points de départ de la vie, agissent exclusivement pour eux-mêmes et à partir d’eux-mêmes, et le commun perd la signification de l’être réel et essentiel, et se transforme en quelque chose d’abstrait, de vide, en une loi formelle, et est finalement complètement dépourvu de sens. L’égoïsme universel et l’anarchie, une multitude d’unités individuelles sans lien intérieur — c’est l’expression extrême de cette force. Si elle devait prendre, seule, le contrôle, alors l’humanité se désintégrerait en composants, la connexion de la vie serait déchirée, et l’histoire finirait dans une guerre de tous contre tous avec l’autodestruction de l’humanité" (1).

En effet, la civilisation européenne de la modernité a conduit à cet « égoïsme universel et cette anarchie » ainsi qu’à une « multitude d’individus sans aucun lien intérieur ». Malgré le fait que tout ait commencé avec un rationalisme totalement unificateur et universaliste — Descartes et encore plus Leibniz et ses disciples — l’Occident s’est dirigé vers la désintégration progressive et la décomposition de la société en atomes. Les Russes ont perçu ce processus dans toute son ampleur et ont posé la question: qui empêchera cela de se développer jusqu’à la dislocation de l’être humain en tant que tel ? Après tout, la force déchaînée de la civilisation dépasse les capacités de l’individu. Cela signifie qu’à partir de la monade universelle et de sa téléologie, nous arrivons non seulement à l’individu, mais à des phases encore plus avancées dans la fragmentation de l’être humain en parties individuelles.

Ces réflexions m’ont conduit à comparer deux figures totalement hétérogènes : le philosophe allemand précis et pédant Christian Wolff, disciple de Leibniz, et le génie de l’écrivain russe Nikolai Gogol.

Note:

(1) V. Solov’ev, “Tri sily” (1877) [ https://www.vehi.net/soloviev/trisily.html ].

Buy Eschatological Optimism now: https://pravpublishing.com/product/eschatological-optimism/

Follow the Prav Publishing on Telegram: https://t.me/PRAVPublishing

13:02 Publié dans Nouvelle Droite, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle droite, nouvelle droite russe, alexandre douguine |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Écrire un commentaire