Ugo Gaudenzi, in: Rinascita, Consolidons deux axes contre l’atlantisme! [13 augustus 2008]

Bron: Euro-Synergies

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ecole des Cadres de Synergies Européennes - Wallonie - Namur - Octobre 2008

A lire:

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité internationale, géopolitique, politique, drogues, criminalité |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Paolo EMILIANI:

Lumière révolutionnaire

Washington a toujours considéré l’Amérique latine comme une sorte d’arrière-cour et le territoire des nations sud-américaines comme des espaces à dépouiller de leurs énormes ressources, par l’intermédiaire des multinationales américaines, sans que ces Etats n’aient à se préoccuper de politique étrangère. Certes, de temps en temps, la pure volonté populaire a triomphé dans certains de ces Etats mais toujours la seule CIA a suffi pour remettre les choses “en ordre”, comme ce fut par exemple le cas au Chili, où l’expérience Allende fut promptement coulée par le coup d’Etat de Pinochet, “sponsorisé” par les Etats-Unis.

En pratique, jusqu’à nos jours, l’unique exception a été Cuba, gouverné depuis presque un demi siècle par Fidel Castro, qui n’a jamais capitulé, ni après la tentative d’un coup de force militaire ni à la suite d’un embargo ininterrompu et criminel. A cause de cette résistance, jamais aucun président américain n’a pu “encaissé” le cas cubain, à commencer par le faux “bon” Kennedy mais, en fin de compte, Cuba n’est jamais qu’une petite île proche des côtes de la Floride.

Les choses commencent cependant à changer: les idéaux “bolivaristes”, le rêve d’une grande nation latino-américaine, pourraient devenir réalité.

Le guide éclairé de cette révolution bolivariste, celui qui pourrait faire jaillir l’étincelle d’un changement radical et “épocal” sur tout l’échiquier géopolitique mondial, s’appelle Hugo Chavez, président de la “république bolivarienne du Venezuela”. Chavez devient une référence pour tout le continent. Tout récemment, la Bolivie, lassée de devoir subir de continuelles tentatives de déstabilisation institutionnelle sous l’impulsion des services américains, a décidé d’expulser l’ambassadeur des Etats-Unis de La Paz. Chavez a immédiatement décidé de ne pas laisser seul son collègue Evo Morales et a fait aussitôt expulser l’ambassadeur américain en poste à Caracas et a menacé Washington de fermer les robinets du pétrole si les Etats-Unis persistaient à mener des actions hostiles aux gouvernements du Venezuela et de la Bolivie. Chavez est même allé plus loin: il a relancé une collaboration militaire avec Moscou; dans un passé fort récent, il avait déjà conclu des liens d’amitié solides avec l’Iran, créant ainsi les prémisses d’un accord international qui déciderait de facturer le pétrole en euro, acte qui marquerait le début d’une crise irréversible pour les Etats-Unis.

Les liens entre le Venezuela et la Bolivie sont désormais très forts et Chavez peut compter sur l’appui, plus ou moins sincère, plus ou moins déterminé, de quasi tous les gouvernements latino-américains et certainement d’un grande majorité populaire sur tout le continent. Chavez a démontré au monde que les hommes libres de la planète peuvent se dégager du régime mondialiste, que de nouvelles alliances entre les peuples sont possibles et que la lutte de l’un peut devenir la bataille de tous. Le régime globalitaire, jusqu’ici, avait pu détruire un à un ses ennemis, de Saddam à Milosevic, mais la roue tourne.... et “el pueblo unido jamàs serà vencido”.

Paolo EMILIANI.

(éditorial du quotidien romain “Rinascita”, 13-14 septembre 2008; trad. franç. : Robert Steuckers).

00:20 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amérique latine, amérique du sud, etats-unis, russie, iran, chavez, morales |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Alexander GRIESBACH:

Géopolitique pétrolière et gazière de l’Asie centrale: télescopage d’intérêts divergents

L’Asie centrale est l’une des zones-clefs de la géopolitique mondiale, à cause des réserves énergétiques qu’elle recèle. La lutte engagée pour le contrôle de ces réserves va certainement porter le nom de “New Great Game” (= “Le nouveau Grand Jeu”), en référence à l’affrontement russo-britannique du 19ème siècle et parce que de nouveaux acteurs y interviendront, notamment la Chine et l’Inde. Il y a d’abord la question de savoir qui se taillera la part du lion dans ces réserves énergétiques; mais, avant d’y répondre, aujourd’hui, il s’agit principalement de savoir comment ces réserves parviendront aux Etats destinataires; nous soulevons là la politique des oléoducs et gazoducs. Par Asie centrale, nous entendons bien sûr des Etats comme le Kazakhstan ou le Turkménistan mais aussi le Tibet, l’Afghanistan, certaines régions d’Iran ou comme le Pendjab au Pakistan et en Inde.

Prendre le défi russe au sérieux

Après la fin de l’Union Soviétique, l’intérêt des Etats-Unis, de la Russie et de la Chine n’a fait que croître au fur et à mesure que l’importance des réserves énergétiques croissait dans le système de la concurrence globale. Pour les Etats-Unis, la main-mise sur ces ressources constitue le motif principal de leur engagement dans la région. Cet engagement dans l’ancienne “arrière-cour” de l’Union Soviétique ne s’est pas déroulé sans ressacs. Malgré cela, après les événements du 11 septembre 2001, les dirigeants russes, américains et centre-asiatiques ont serré les coudes dans la “lutte commune contre le terrorisme”. Cette unanimité s’est vite évaporée à cause de l’incompatibilité d’humeur entre Bush et Poutine et surtout d’événements comme, par exemple, l’élargissement de l’OTAN vers l’Est, les révolutions sans effusion de sang d’Ukraine et de Géorgie et, enfin, la guerre en Irak. Poutine a réussi à repousser largement les Etats-Unis hors d’Asie centrale, notamment avec l’aide de la Chine: ce fut la réponse russe aux activités déployées par les Etats-Unis dans l’arrière-cour de Moscou. La tâche de Poutine fut sans doute facilitée parce que la rhétorique américaine des “droits de l’homme” avait sans nul doute énervé quelques autocrates de la région. Par ailleurs, le traitement réservé à l’autocrate Saddam Hussein a certainement eu un effet dissuasif.

Poutine à coup sûr s’est servi d’un instrument, que Medvedev reprendra certainement à son compte: l’Organisation de Coopération de Changhaï (OCC), laquelle, du point de vue occidental, constitue la réponse à la prétention américaine d’exercer un leadership mondial. Le septième sommet de l’OCC, qui s’est tenu à Bichkek en Kirghizie en août 2007, a clairement critiqué la “pax americana”. Moscou n’a pas mâché ses mots. Le rôle de “seule superpuissance” que Washington veut jouer, Poutine l’a relativisé: “Nous sommes convaincus que toutes les tentatives de vouloir résoudre seul tous les problèmes du monde sont vaines”. Alexander Rahr, expert ès-questions russes auprès de la DGAP (“Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik” / “Société allemande de politique étrangère”), a émis les commentaires suivants dès 2006: Moscou est déçu par l’Occident et s’en détourne pour se tourner vers l’espace asiatique et forger “de nouvelles alliances géostratégiques”. “Pour parvenir à cette fin, le Kremlin mobilise les immenses ressources énergétiques de la Russie, afin de récupérer sa position naguère perdue de puissance mondiale. L’Europe et l’Occident doivent prendre très au sérieux ce nouveau défi géopolitique”.

La Turquie: importante plaque tournante dans la politique énergétique

Ce “défi”, la revue “Geo”, de juin 2008, l’a mis en cartes et schémas, notamment sous la forme, plaisante, d’un table de joueurs de poker, qui symbolisent en l’occurrence les acteurs du “New Great Game”. A gauche, nous y voyons les Etats-Unis, qui sont les plus grands consommateurs de gaz et de pétrole et dont les intérêts consistent à se dégager d’une trop grande dépendance du Proche Orient. Les Etats-Unis, qui importent un quart de leur gaz naturel de Russie, investissent dans la construction de gazoducs et oléoducs qui évitent de passer par le territoire russe, comme le système “Nabucco” qui sera complètement opérationnel en 2013. Sur le tracé de ce système “Nabucco” se trouve la Turquie, qui acquiert de plus en plus d’importance car elle est, explique “Geo”, la principale “plaque tournante énergétique entre l’Est et l’Ouest”. De l’autre côté de la table des joueurs de poker, à droite, se trouve la Russie, qui tire des revenus des oléoducs et gazoducs et de la vente des pétroles et gaz de la région caspienne.

La Russie est bien entendu capable de faire de l’énergie une arme, en cas de “comportement fautif”, comme on vient de le voir. La Chine est la deuxième puissance assise à droite, à la table des joueurs: elle est devenue, entretemps, le deuxième consommateur de pétrole au monde et se présente comme concurrent de l’UE et des Etats-Unis. Le “gâteau”, qui forme l’enjeu, est au beau milieu de la table. Il comprend le Kazakhstan, dixième producteur de pétrole du monde; l’Azerbaïdjan, qui occupe un territoire géostratégiquement important entre l’Europe et l’Asie; le Turkménistan, l’un des pays les plus riches en gaz du monde, ainsi que l’Ouzbékistan, dont les gisements en pétrole et en gaz n’ont été que partiellement exploités jusqu’ici. Au réseau de distribution énergétique déjà existant entre les joueurs de poker, il faudra ajouter trois nouveaux grands “pipelines”, rien que pour l’approvisionnement en gaz naturel:

* Le “North Stream”, venant de Russie pour passer sous la Mer Baltique et aboutir en Allemagne; il aura environ 1200 km; Gazprom en est le principal actionnaire avec 51% des parts. “Wintershall AG” et la société “E.ON Ruhrgas AG” possèdent chacune 20%. Le premier tronçon sera prêt en 2010.

* La ligne “Nabucco”, qui partira de Turquie pour aboutir en Autriche, sera longue de 3300 km. Les travaux commenceront en 2010. Cette ligne devra relier l’UE aux gisements gaziers de la région caspienne.

* Le “South Stream” reliera la Russie à l’Italie et à l’Autriche. Ce sera un gazoduc italo-russe dont une partie sera installée sur le fond de la Mer Noire et reliera ainsi le port russe de Novorossisk au port bulgare de Varna. Ce projet est en concurrence directe avec celui de “Nabucco”.

Deux importants systèmes de “pipelines” sont déjà en activité:

* Le “Blue Stream” qui part de Russie pour aboutir à Ankara. Il est en activité depuis 2005. Il est long d’environ 1200 km.

* Le “BTE” ou “Bakou – Tiflis – Erzouroum (en Turquie)” est en activité depuis 2006. sa longueur est d’environ 690 km. On l’appelle également “South Caucasus Pipeline”.

Auxquels il faut encore ajouter:

* Le “BTC” ou “Bakou – Tiflis – Ceyhan (en Turquie). Sa longueur est d’environ 1770 km.

* Le “Drouchba” dont le tronçon septentrional part d’Almetievsk au Tatarstan, traverse la Biélorussie et la Pologne pour aboutir à Schwedt sur l’Oder et dont le tronçon méridional, après une bifurcation près de Masyr en Biélorussie, amène les hydrocarbures en République Tchèque et ensuite, via la Slovaquie, en Hongrie.

* Le pipeline “Kazakhstan-Chine”, qui est en service depuis 2004 et est long de ± 970 km.

Si vous imaginez que, dans ce contexte, la Chine et la Russie, qui toutes deux ont des motifs divers de vouloir chasser les Etats-Unis de leurs sphères d’influence respectives, vont faire cause commune, dans tous les cas de figure, sous l’égide de l’OCC, alors vous ne comprenez pas la dynamique du “New Great Game”, que l’on peut, à juste titre, qualifier de “champ de mines d’intérêts divergents”, pour paraphraser Keith Jones. Aigul Zharylgassova, de la “Société germano-kazakh” a bien mis en exergue l’agencement des intérêts chinois dans le cadre de l’OCC: “Avec l’OCC, la Chine tente de tuer deux mouches d’un seul coup de savate: d’un côté, la République Populaire de Chine coopère avec des Etats centre-asiatiques sur le plan militaire et garantit ainsi la sécurité de ses frontières occidentales; de l’autre côté, la RPC utilise l’Organisation pour réaliser des projets de communication et d’infrastructure afin d’avoir un accès assuré aux ressources énergétiques”. Cette analyse nous permet de comprendre pourquoi la Chine, qui avait toujours eu l’habitude de se montrer réservée face à tout système d’alliance, s’est laissée embrigader dans l’OCC. L’adhésion à l’OCC permet à la Chine de pratiquer “une politique nationale d’ordre dans la région” et de réactiver “son image de marque sur le plan international” (Zharylgassova).

Les divergences entre Moscou et Beijing

On discute beaucoup, en Occident, pour savoir si la rivalité entre la Chine et la Russie, pour prendre dans l’avenir le leadership au sein de l’OCC, mettra en péril l’existence même de cette organisation. Quelques analystes pensent que la Russie voudra, elle aussi, utiliser l’OCC pour au moins limiter “l’influence croissante de la Chine”, ce qu’elle cherche d’ailleurs déjà à faire en jouant “un rôle actif au sein de l’Organisation”. Moscou voit un moyen dans l’OCC de bétonner sa souveraineté lucrative sur le transport du pétrole et du gaz naturel.

Il existe également des divergences entre Moscou et Beijing pour savoir lesquels des Etats, qui avaient jusqu’ici un simple statut d’observateur (actuellement: la Mongolie, l’Inde, l’Iran et le Pakistan), pourront accéder dans un avenir proche au statut de membre à part entière. Le souhait de la Russie, d’accepter l’Iran comme membre à part entière, est contesté par la Chine car celle-ci n’a aucun intérêt à ce que l’islam reçoive un quelconque encouragement sur le territoire chinois lui-même par un effet (secondaire) de l’adhésion pleine et entière de l’Iran. La Chine refuse également l’adhésion pleine et entière de l’Inde parce que les deux géants asiatiques ont toujours été des rivaux. Les Chinois émettent également des réserves contre l’adhésion du Pakistan, dont les liens avec l’islam radical (les talibans) suscitent l’inquiétude à Beijing. On constate également des tensions à l’égard des autres Etats musulmans de l’Organisation, le Kazakhstan, le Kirgizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, car aucun de ces Etats n’a évidemment intérêt à dépendre unilatéralement de Moscou ou de Beijing.

Les démarches énergiques et assertives de Poutine n’ont certainement rien fait pour dissiper les méfiances entre les Etats membres de l’OCC. Il faudra encore attendre quelque peu pour savoir si le Président Medvedev montrera plus de doigté diplomatique. Le sommet des chefs des Etats membres de l’OCC à Duchanbé au Tadjikistan n’apportera rien de bien substantiel, car la solidarité avec la Russie, après la crise de l’Ossétie du Sud, est restée limitée. Les Etats membres de l’OCC ont simplement demandé à ce que “le problème soit résolu pacifiquement par le dialogue”. Aucune prise de position commune n’a suivi la reconnaissance unilatérale de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie par la Russie.

Vu les divergences entre les membres de l’OCC, le jugement qu’Alexander Rahr avait émis dans “Eurasisches Magazin” (28 février 2006) me semble caduc: il affirmait que “l’OCC pourrait rapidement devenir un nouvel acteur global sur la scène internationale, auquel, en cas de conflit avec l’Occident, même la superpuissance américaine n’aurait pas grand’ chose à opposer”. L’anti-occidentalisme ne suffira pas pour cimenter durablement la cohésion de l’OCC, vu les méfiances réciproques que cultivent les Etats membres de l’Organisation. Il est plus que probable que l’OCC entrera en crise en dépit de cet anti-occidentalisme qui sert de paravent à de profondes divergences d’intérêts.

L’intérêt des Européens, et donc des Allemands, c’est de ne pas attendre la crise passivement, mais de tenter de faire valoir leurs intérêts propres dans ce “champ de mines”.

Alexander GRIESBACH.

(Article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°38/2008; trad. franç.: Robert Steuckers).

00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, chine, asie centrale, eurasisme, eurasie, pétrole, oléoducs |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

| Le temps des continents et la déstabilisation de la planète par Tiberio Graziani  | |

| Mondialisation.ca, Le 17 septembre 2008 | |

| Eurasia Rivista di Studi Geopolitici no. 2 | |

| La réaffirmation de la Russie comme acteur mondial, avec la puissante croissance économique des deux colosses asiatiques, Chine et Inde, semble avoir définitivement marqué, dans le cadre des relations internationales, la fin de la saison unipolaire sous conduite étasunienne, et posé les conditions, minimales et suffisantes, pour la construction d’un ordre planétaire articulé sur d’avantage de pôles. Les entités géopolitiques qui caractérisent ce nouveau cycle ne seront pas, vraisemblablement, les nations ou les puissances régionales mais bien les grands espaces continentaux.

Un nouveau cycle géopolitique

Le nouvel ordre international qui s’est réalisé après le 11 septembre 2001 est dû surtout à trois facteurs concomitants : le premier concerne la politique eurasiatique lancée à Moscou, immédiatement après la fin de la présidence Eltsine, à partir de 2000-2001 ; le second concerne le développement économique particulier de l’antique Empire du Milieu qui, intelligemment intégré par la direction chinoise dans le cadre d’une stratégie géopolitique de longue période, fera de Pékin non seulement un géant économique mais un des principaux protagonistes de la politique mondiale du 21ème siècle. Le troisième, enfin, est strictement connecté à l’action de pénétration militaire des Usa dans l’espace proche et moyen-oriental, que Washington accompagne, de façon synergique, d’une intense activité de pression politique et économique dans certaines zones critiques comme celle de l’Asie centrale.

Les facteurs rappelés ci-dessus ont mis en évidence certains éléments importants utiles pour l’analyse géopolitique des futurs scénarios mondiaux : la centralité de la Russie comme région pivot de l’Eurasie, l’importance de la Chine comme élément de stabilité dans la masse continentale eurasiatique et d’équilibre pour la planète entière ; les mêmes facteurs, en outre, ont reproposé à l’échelle mondiale, les tensions permanentes entre d’une part les puissances thalassocratiques, représentées aujourd’hui par les USA, et d’autre part les puissances continentales, constituées principalement par la Russie et la Chine.

Pour la première fois depuis la dissolution de l’URSS, nous assistons au renforcement et à la mise au point d’importants dispositifs géopolitiques, comme par exemple l’Organisation de la Conférence de Shanghai et l’Organisation du Traité de Sécurité Collective des Pays de la Confédération des Etats Indépendants, qui rassemblent la Russie et les principaux pays du continent asiatique. De tels dispositifs sont significativement ouverts aussi au Pakistan, à la Turquie et à l’Iran mais excluent les puissances occidentales et les USA. Il faut y ajouter aussi les tentatives et les aspirations sud-américaines relatives à la constitution d’un système de défense du sous-continent indio-latin, délivré de Washington.

L’œuvre patiente et continue de tissage de relations spéciales entre Russie, Inde, Chine, Iran et les pays d’Asie centrale, mise en oeuvre par Poutine, et diligemment poursuivie maintenant par Medvedev, a certainement ralenti l’expansionnisme étasunien au cœur de l’Asie ; elle a aussi irrité fortement ces lobbies européens et d’outre-atlantique qui espéraient, au début des années 90 du siècle dernier, à force de « vagues démocratiques », ou plutôt de « bourrades démocratique » (2) - comme on le verra plus tard avec les agressions et les « guerres humanitaires » de l’Occident américano-centrique contre la Fédération yougoslave, l’Afghanistan, l’Irak - l’unification de la planète sous l’égide de Washington, champion de l’Humanité et, avant tout, la réalisation d’un gouvernement mondial fondé sur des critères libéraux de l’économie de marché.

Sur l’échiquier mondial, la formation d’une sorte de bloc eurasiatique, qui en est pour le moment encore à un stade embryonnaire et, du reste, déséquilibré vers la partie orientale de la masse continentale, à cause principalement de l’absence de l’Europe comme entité politique cohérente et de son insertion artificielle dans le camp « occidentaliste » ; cette formation a, en outre, et par effet de polarisation, indéniablement favorisé les tendances continentalistes de certains gouvernements d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Venezuela et Bolivie), en mettant ainsi en valeur l’hypothèse, réaliste, d’un scénario multipolaire en cours de constitution, articulé sur des entités géopolitiques continentales (3).

Nouvelles et vieilles tensions

La crainte d’une jonction des intérêts géopolitiques entre les grandes puissances eurasiatiques (Russie, Chine et Inde) et les tendances continentalistes de certains gouvernements sud-américains (4) ont éveillé, ces derniers temps, une attention ravivée du Département d’Etat des USA et de certains think tank atlantiques, chargés d’identifier les zones de crise et de définir des scénarios géopolitiques qui soient en syntonie avec les desiderata et les intérêts globaux de Washington et du Pentagone ; une attention vers ces régions de la masse continentale eurasiatique – et du sous-continent indio-latin – qui seraient plus exposées aux déchirures causées par des tensions endogènes historiques et encore irrésolues.

C’est donc dans la perspective d’opérations de malaise et de pression envers la Chine, la Russie et l’Inde et certains gouvernements latino-américains que, pensons-nous, l’on peut interpréter avec efficience certaines situations critiques qui sont proposées, avec une particulière emphase, à l’attention de l’opinion publique occidentale, par les principaux organes d’information.

Nous faisons ici référence à ce qu’on désigne comme la question de la minorité du peuple Karen et de la « révolte » couleur safran (5) du Myanmar, aux questions du Tibet et de la minorité uigur en République Populaire de Chine, à la déstabilisation du Pakistan (6), et au maintien d’une crise endémique dans la région afghane.

En instrumentalisant les tensions locales de certaines aires géostratégiques, les USA, avec leurs alliés occidentaux, ont lancé un processus de déstabilisation – de longue période - de tout l’arc himalayen, véritable charnière continentale, qui va impliquer huit pays de l’espace eurasiatique (Népal, Pakistan, Afghanistan, Myanmar, Bangladesh, Tibet, Bhoutan et Inde).

Ce processus de déstabilisation se coordonne avec celui déjà ébauché par les USA dans la zone caucasienne, sur la base des indications exposées, il y a plus de dix ans, par Bzezinski dans son ouvrage « Le grand échiquier » (7) ; ce processus semble en outre se conjuguer au Projet du Nouveau Grand Moyen-Orient de Bush-Rice-Olmert, destiné à redéfinir les équilibres de toute la zone en faveur des Etats-Unis et de son principal allié régional, Israël, ainsi qu’à reconsidérer les frontières des principaux pays de la zone (Iran, Syrie, Irak et Turquie) le long de lignes confessionnelles et ethniques.

Parallèlement à ce processus de déstabilisation, déjà en cours dans l’arc himalayen, il semble, selon l’avis autorisé du professeur Luiz Alberto Moniz Bandeira (8), que les USA en aient lancé un autre, analogue, dans leur ex-arrière cour, en Bolivie : précisément dans la « région de la demi-lune » sur la base des tensions ethniques, sociales et politiques qui affectent toute la zone.

Dans le cadre des stratégies destinées à fragmenter les espaces continentaux en voie d’intégration, il vaut la peine de souligner le grand rôle qu’ont joué et jouent les Organisations Non Gouvernementales dites humanitaires. Selon Michel Chossudovsky, directeur du Centre pour la recherche sur la mondialisation (CRM-CRG), certaines d’entre elles seraient directement et indirectement reliées à la CIA, par l’intermédiaire de la National Endowment for Democracy, puissante organisation étasunienne créée en 1983, dans le but de renforcer les institutions démocratiques dans le monde au moyen d’actions non gouvernementales (9).

L’histoire du 21ème siècle sera donc, selon toutes probabilités, l’histoire de l’affrontement entre deux tendances opposées : celle de la fragmentation (10) de la planète, pour le moment voulue par les USA, et celle des intégrations continentales, souhaitée par les plus grandes puissances eurasiatiques et par certains gouvernements du sous-continent indio-latin.

EURASIA. RIVISTA DI STUDI GEOPOLITICI. n. 2 – 2008 Editorial du numéro 2 Mai-août 2008

1. Marco Bagozzi, Accordi Brasile-Venezuela: verso una alleanza militare sudamericana svincolata da Washington, www.eurasia-rivista.org, 25 aprile 2008. 2. Samuel Huntington, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1995. 3. Richard Hass, président du Council on Foreign Office, l’influent think tank étasunien, est d’un autre avis : selon lui le 21ème siècle se dirigerait vers un système de non polarité, caractérisé par une ample diffusion de pouvoir étalé sur plusieurs objets (Etats, Puissances régionales, ONG, Corporations, Organisations internationales, etc.) plutôt que par une concentration sur quelques (rares) pôles. Richard Hass, The Age on Nonpolarity. What Will Follow U.S. Dominance, Foreign Affairs, vol. 87, n. 3, May/June 2008, pp. 44-56. 4. Raúl Zibechi, Il ritorno della Quarta Flotta: un messaggio di guerra, Cuba debate, 9 maggio 2008, in italiano: www.eurasia-rivista.org, 17 maggio 2008. 5. Voir dans ce même numéro de Eurasia, 2/2008, F. William Engdahl, La posta geopolitica della “rivoluzione color zafferano. 6. Michel Chossudovsky, La destabilizzazione del Pakistan, www.eurasia-rivista.org, 7 gennaio 2008; Alessandro Lattanzio, Il grande gioco riparte da Islamabad, www.eurasia-rivista.org, 29 dicembre 2007; Giovanna Canzano, La morte cruenta della Bhutto, intervista a Tiberio Graziani, www.eurasia-rivista.org, 28 dicembre 2007. 7. Zbigniew Brzezinski, La Grande Scacchiera, Longanesi, Milano, 1998. 8. Luiz Alberto Moniz Bandeira, A Balcanização da Bolívia, Folha de S.Paulo, 15/07/2007. Traduction italienne sur www.eurasia-rivista.org, 25 ottobre 2007. Sur le même thème voir aussi l’interview de Luiz Alberto Moniz Bandeira, Bolivia, Cuba, la seguridad de Brasil, el petróleo y la realidad del dólar, sur : www.laondadigital.com et en italien sur www.eurasia-rivista.org, 9 maggio 2008. 9. Michel Chossudovsky, Cina e America: l'Operazione psicologica dei diritti umani in Tibet, www.eurasia-rivista.org, 22 aprile 2008. 10. François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Edizioni all’insegna del Veltro, Parma, 2008. | |

Articles de Tiberio Graziani publiés par Mondialisation.ca | |

00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géostratégie, géoéconomie, nouvel ordre mondial, continentalisme, globalisation, histoire, politique |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

| Caucaso: Storia di una regione tra Europa e Asia |

| http://www.eurasia-rivista.org/ |

di Ninni Radicini |

00:29 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, caucase, géorgie, arménie, abkhazie, ossétie, russie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

|

| Ex: http://www.eurasia-rivista.org/ |

| di Djamaledine Benchenouf |

00:23 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pétrole, géostratégie, géoéconomie, afrique, etats-unis, bush, algérie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Francesca DESSI:

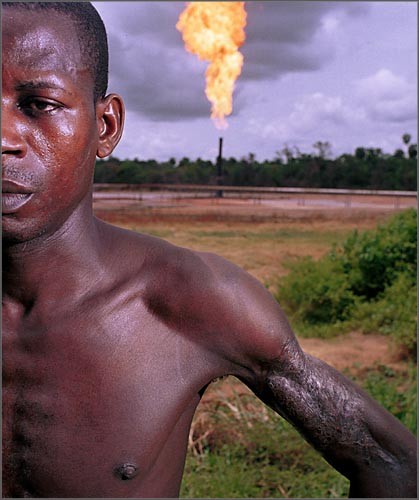

L’or noir, bonheur et malheur du Nigeria

Le conseil des ministres du Nigeria a remis de l’ordre dans l’organisation du gouvernement et de ses structures, en créant six ministères et, plus particulièrement, un département ministériel qui s’occupera du développement économique du Delta du Niger, le coeur pétrolifère du pays. Ce remaniement prévoit la constitution de pas moins de 42 ministères et, surtout, la scission du ministère de l’énergie en deux branches distinctes: l’une pour le pétrole, l’autre pour les autres formes d’énergie. Ces modifications structurelles font partie d’un plan de réaménagement de l’Etat voulu par le président Oumarou Yar’Adoua pour “garantir une plus grande flexibilité et une réelle efficacité politique”. Le président avait en effet affirmé plus d’une fois que la normalisation et le développement économique du Delta étaient des priorités pour le gouvernement. Une déclaration qui est bel et bien en contradiction avec la triste réalité de la région, marquée par un taux élevé de chômage et une extrême pauvreté. Il y a déjà des années, en effet, que la communauté du Delta dénonce la corruption qui règne dans les administrations nigerianes et l’exploitation qu’imposent les grandes puissances qui ont dépouillé la région de ses propres ressources, sans offrir aucun bien-être en échange.

En réponse à ce remaniement politique général, le “Mouvement pour l’émancipation du Delta” a accueilli avec “précoccupation” l’annonce, par le gouvernement nigerian, de constituer un ministère du Delta du Niger. C’est ce qu’affirme Jomo Gbomo, porte-paroles de l’organisation, dans un message envoyé par voie électronique aux principaux organes d’information.

Dans le document, nous pouvons lire que “la population de la région devrait recevoir cette dernière friandise avec préoccupation et ne pas accepter que les cinq prochaines décennies seront une nouvelle fois des années sombres de famine et de malnutrition, dues à un gouvernement qui gèrera à sa guise nos émotions, car ce n’est pas la première fois que l’on nous sert des “mets” soi-disant si appétissants: c’est ainsi depuis la fin des années 50”.

“Créer un ministère”, ajoute Gbomo, “n’équivaut pas à la venue du Messie tant attendu. Le Nigeria a créé quantité de ministères au cours de ces quarante dernières années et aucun d’entre eux n’a eu un impact positif sur la population. Ce sera une voie de plus pour la corruption et les favoritismes politiciens”. En effet, la situation pourra difficilement changer. Il y a effectivement trop d’intérêts qui tournent autour de l’Etat nigerian, premier producteur de pétrole du continent africain et septième exportateur mondial. Le Nigeria est l’une des régions du monde les plus riches en hydrocarbures, avec des réserves de pétrole équivalant à 32 milliards de barils; il est aussi le cinquième fournisseur de brut pour les Etats-Unis. Au fil des années, l’or noir du Nigeria a éveillé l’intérêt de plus d’une grande puissance.

Après avoir été courtisé par la Chine, l’Inde, le Brésil, la Russie, l’Europe et les Etats-Unis, l’Iran, à son tour, a commencé, ces derniers mois, à s’intéresser au pétrole nigerian. L’Iran a noué des rapports bilatéraux avec le Nigeria, promettant une coopération commerciale, politique et nucléaire.

Un accord a ainsi été signé début septembre à Abouja durant les rencontres de la Commission irano-nigeriane. Cet accord prévoit de fait le cession au Nigeria de technologies nucléaires à usage civil pour la production d’électricité, sans aucune implication militaire. Malgré cela, la nouvelle “amitié” entre le gouvernement d’Abouja et Téhéran, a provoqué un état d’alerte à la Maison Blanche et sur le Vieux Continent. Les Etats-Unis ne veulent pas que le Nigeria tombe dans les bras d’Ahmadinedjad. Mais il n’y a pas que cela. Washington ne peut pas se permettre de perdre l’exclusivité de ses rapports pétroliers avec les Nigerians, sous peine de dépendre exclusivement du Moyen Orient pour ses besoins énergétiques.

Les Etats-Unis avaient en effet prévu d’importer, d’ici la fin de la prochaine décennie, 25% de ses besoins en pétrole des gisements du Golfe de Guinée. Un projet où le Nigeria a évidemment un rôle important à jouer, étant le premier exportateur de brut de l’Afrique sub-saharienne. En échange, l’administration américaine a promis de fournir armes et formations à l’armée nigeriane, afin qu’elle puisse combattre les guerilleros du Delta du Niger, qui réclament le partage des revenus du pétrole pour améliorer les confitions de vie de la population. Le Nigeria, il est vrai, ne peut se permettre d’enfreindre les règles frauduleuses imposées à l’échelle internationale.

La région, où se situe le Nigeria, est en mesure de produire un peu plus du sixième de ses propres besoins en électricité. Le pays ne possède pas de raffineries pour pouvoir traiter le pétrole et a un besoin urgent d’électricité pour développer ses propres secteurs industriels, qui ont été ruinés, exactement comme son agriculture. Et comme l’assistance promise par les pays occidentaux se limite à de simples paroles, le Nigeria est bien obligé d’accepter toutes les offres, quelles que soient leurs provenances, en dépit qu’elles ne soient nullement désintéressées. C’est là une faiblesse patente du pays. Les Etats-Unis et l’Europe en sont inquiets parce que le Nigeria ne fait pas la distinction entre “bons” et “méchants” partenaires potentiels sur l’échiquier international. Une preuve? Le nouvel accord commercial, pour un montant de deux milliards et demi de dollars, qui vient d’être signé, début septembre, entre Gazprom et la Compagnie Pétrolière Nationale du Nigeria. Après quasiment dix-huit ans d’absence, Moscou revient en Afrique, tente de reprendre pied sur le continent en signant toute une série d’accords pour des fournitures énergétiques et militaires avec le Maroc, la Libye et l’Algérie.

Les Etats-Unis sont donc contraints de se préoccuper de l’expansionisme économique russe, tandis que l’Europe sait qu’elle dépend de Moscou pour son énergie. Le récent projet de Gazprom de construire un gazoduc partant du Delta du Niger pour arriver à la Méditerranée, en traversant le Sahara, évincera en quelque sorte le Vieux Continent, car, normalement, c’est l’Europe qui, de fait, devrait avoir un lien privilégié avec l’Afrique via la Méditerranée.

Le Nigeria apparaît dès lors comme un partenaire fondamental sur l’échiquier géopolitique et géo-économique. Le pétrole peut tout à la fois faire son bonheur et faire son malheur. Parce que le Nigeria est un pays pauvre et faible sur le plan politique, dont les ressources sont exploitées et emportées sans scrupules par de tierces puissances, aves lesquelles s’acoquinent une minorité locale corrompue. En fin de compte, la population du Nigeria est condamnée à la misère la plus absolue.

Francesca DESSI.

(article paru dans le quotidien romain “Rinascita”, 12 septembre 2008 – trad. franç. : Robert Steuckers).

00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géo-économie, afrique, afrique subsaharienne, nigeria, pétrole, énergie, gazprom |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Comme aux plus belles heures de la guerre du Kosovo, les médias « occidentaux » (c’est-à-dire ceux des pays inféodés à l’Oncle Sam) balancent des images en pagaille aux yeux des spectateurs (des images présentées comme celles de la guerre en Géorgie pourraient venir du Liban que personne ne s’en rendrait compte…), avec la traditionnelle répartition des rôles (Russie = puissance impérialiste cruelle, Géorgie = victime innocente et Etats-Unis/ « Communauté internationale » = grands frères protecteurs) et la scène peut être montée : avec la France dans le rôle pathétique des porteurs de riz et les Etats-Unis dans celui de l’acteur que l’on prend au sérieux, parce qu’il a les moyens de ses ambitions (contrairement au coq tricolore qui a renoncé à toute « ambition »). Il est particulièrement risible d’entendre parler « d’impérialisme » à propos de la Russie alors que la Géorgie (qui souhaite adhérer à l’OTAN) est depuis des années le chien fidèle, pour ne pas dire une colonie, des Etats-Unis (ce qui démontre que l’impérialisme n’est pas tant du côté russe qu’américain). Par ailleurs, le président Bush n’a pas craint le ridicule en appelant au respect le plus solennel de « l’intégrité territoriale » de la Géorgie ; on notera toutefois que le vol du Kosovo et le charcutage de « l’intégrité territoriale » de la Serbie n’ont pas particulièrement troublé le sommeil de la diplomatie US ces derniers mois… Joies et délices de l’hypocrisie américaine.

Derrière les pleurnicheries du président géorgien Mikheïl Saakachvili qui veut faire passer son pays pour la victime d’un nettoyage ethnique façon Darfour (il y a des « nettoyages ethniques » dans tous les conflits de nos jours, c’est merveilleux !) et la promptitude du bon samaritain américain à voler au secours de la Géorgie, il y a la réalité froide et incontournable des intérêts pétroliers américains et de leurs vassaux : en effet la Géorgie est l’intermédiaire entre l’axe atlantique (Etats-Unis/Europe de l’ouest) et les hydrocarbures d’Azerbaïdjan, situation bien pratique qui permet de contourner la Russie pour s’approvisionner en pétrole et ainsi accroître la tutelle américaine sur le continent européen grâce au pion géorgien… D’où l’inquiétude des Américains et de leurs alliés. De l’Irak à la Géorgie : rien de nouveau sous le soleil !

Enfin, dans cette affaire où les peuples des deux côtés de l’Atlantique sont pris pour des imbéciles par leurs élites médiatico-politiques, on remarquera cette propension bien journalistique à parler avec emphase de « communauté internationale » comme pour justifier les ingérences insupportables des élites américaines : la « communauté internationale » intervient ici, la « communauté internationale » fait cela… Et on oublie que derrière cette expression en trompe-l’œil (notion floue, sans aucun fondement juridique) se trouve l’œil de Washington puisque les Etats-Unis ont un poids considérable dans les décisions de l’OTAN (organisation politico-militaire héritée de la guerre froide et alliant les Etats-Unis et l’Europe occidentale pour la défense de cette dernière contre l’URSS). Chose qu’avait compris De Gaulle en retirant la France de sa structure militaire intégrée et de sa direction en 1966, se méfiant des arrières pensées du « grand frère américain ». Leçon oubliée par Nicolas Sarkozy qui annonce en 2008 le retour de l’hexagone dans le commandement intégré de l’OTAN. Attention donc aux termes tarte à la crème tels que « la communauté internationale » qui sous-entend de manière sournoise que la décision prise, parce qu’elle est « internationale », l’a été à l’unanimité ou est le résultat d’un consensus, alors que la plupart du temps ce sont les Etats-Unis qui ont le dernier mot (fait admis de tous).

La réémergence de la Russie sur la scène mondiale, débarrassée des scories du communisme, ardent défenseur du Kosovo serbe, impitoyable envers le terrorisme islamique et décidée à en finir avec la pax americana, devrait plutôt exciter la curiosité et la sympathie des Européens au lieu de se laisser bêtement prendre au piège de l’épouvantail soviétique agité par les Etats-Unis. L’âme de l’Europe, si elle est encore bien vivante, est très forte dans cette Russie orthodoxe fière de ses racines et de son identité.

La construction européenne, pour être crédible, ne peut pas se faire sans la Russie : revenir à la situation de la Guerre froide, avec un bloc américain à l’ouest et une Europe occidentale qui lui est totalement soumise (la seule différence aujourd’hui est que la sphère d’influence américaine s’étend jusqu’aux pays de l’est inclus), et un bloc russe d’autre part, serait, plus qu’un retour en arrière en forme de pied de nez historique, un insupportable gâchis ! Ne ratons pas cette occasion historique.

Julien Langella

00:44 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, russie, etats-unis, pétrole, caucase, géorgie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Europa der Völker statt US-Globalisierung

Gesellschaft für Freie Publizistik (GFP) e. V.

Deutscher Kongreß vom 23. bis 25. April 2004

DIE NEUE ACHSE – EUROPAS CHANCEN GEGEN AMERIKA

Vortrag von Robert STEUCKERS

Mein Vortrag hat selbstverständlich eine geopolitische Dimension, aber auch eine geoökonomische, in dem Sinn, daß die grossen Kommunikationswege und –netzwerke auf dem Land oder auf dem Meer oder die Tragweite der modernsten Waffensystemen im heutigen Wettbewerb zwischen Europa und den Vereinigten Staaten eine erhebliche Rolle spielen. Die Weite und der Umfang solcher Wege, Netzwerke, usw., bestimmen ob man in Völker- oder Reichskategorien denken sollte.

Wenn von Völkern die Rede ist, muß man wissen worum es geht. Die Völker, in der Zeit der Völkererhebungen im 19. Jahrhundert, haben gegen multiethnische Reiche, die sie als Zwangsjacken empfunden, rebelliert. Ab 1848, rebellierten oder entwickelten eine eigene Identitätsbewegung Polen und Finnen in Rußland, Tschechen und Italiener innerhalb des Hoheitsgebietes der k.u.k-Monarchie, Südslawen und Griechen im Ottomanischen Reich, Iren im Vereinigten Königreich; in Frankreich entwickelten sich die bretonischen oder die provenzalischen (die genannten “Félibriges”) Kulturbewegungen im Sinne einen ausgesprochenen Anti-Zentralismus und Anti-Jakobinismus.

Woher kommt diese allgemeine Kulturrevolte? Sie stammt, grob gesagt, aus der Geschichtsphilosophie Johann Gottfried Herders, der feststellte, daß bei jedem Volk, die Sprache, die Literatur, das geschichtliche Gedächtnis, jeweils ein Bündel von Kräften bildeten, die man als Identität anschauen kann. Die Identität ist also volksspezifisch, was impliziert, daß jedes Volk das Recht hat, seine eigene politische Gestalt zu haben, d. h. einen Staat nach seiner Fasson zu bilden. Vorteil davon ist es, daß jedes Volk seine Kräfte und seine Eigenheiten frei entfalten kann. Risiko aber ist es, daß innerhalb einer Völkergemeinschaft bzw eines Kulturkreises, Balkanisierung droht. Herder war bestimmt davon bewußt, da er auch eine Synthese zu entwerfen versuchte, indem er zur Zeit der russichen Kaiserin Catharina II. eine neue politisch-ideologisch-philosophische Gestaltung für den Zwischenraum zwischen Rußland und Deutschland theorisierte. Herder träumte, vom Baltikum bis zur Krim ein neues Griechenland homerischer Prägung entstehen zu lassen. Das Germanische, das Baltische und das Slawische hätten zusammen eine Rückkehr zum ältesten und heroischsten Griechenland versucht, die auch eine Rückkehr zu den ältesten und erhabenensten Quellen Europas wäre. Heute klingt das selbstverständlich ätherisch und utopisch : davon, und auch vom gesamten Werk Herders, muß man heute ein Grundelement enthalten. Eine Synthese in Europa ist nur möglich, indem man eine Rückkehr zu den urältesten Quellen macht, d. h. eine Rückkehr zu den ersten Grundlagen der europäischen Menschheit, zum Kern unseres eigenen Menschseins, den man ständig aktivieren muß. Archetypen sind Motoren, bewegende Kräfte, die kein Progressivismus auslöschen darf, da anders die Kultur in eine öde Trockenheit erstarrt.

Die Nation als Begriff war für Herder eine mehr oder weniger homogene und unveräusserliche Einheit von Ethnizität, Sprache, Literatur, Geschichte und Sitten. Für die französische Revolutionäre war die Nation nicht eine solche Bündelung von objecktiven Tatsachen, sondern bloß die bewaffnete Bevölkerung, egal welche Sprache die Massen sprachen, oder das bewaffnete Demos oder der “Dritte Stand”, den mobilgemacht wurde um die universalistische Republik endlos zu erweitern. Tilo Meyer, in seiner ausgezeichneten Definition der Nation, sagte daß das Ethnos (das Volk in der Herderschen Definition) nicht zur bloßen Verfügung des Demos geraten dürfte, was zur Folge hat, daß man als volksdemokratisch nur die politischen Systeme, die auf Herders Definition der Nation füßen, definieren kann, derweil die anderen Systeme, die vom revolutionären Frankreich stammen und nur das Demos verherrlichen zu ungunsten des Ethnos, gleichschaltend und totalitär sind. Das heutige Multikulti-Projekt ist in diesem Sinn ebenso gleichschaltend und totalitär.

Die Mobilisierung der Massen zur Zeit der französischen Revolution hatte selbstverständlich ein unmittelbares militärisches Zweck : den Revolutionsarmeen eine entscheidende Schlagkraft zu geben, um die gut ausgebildeten aber zahlenmäßig geringeren Berufsarmeen Preußens und Österreichs zu zerschlagen. Das ist in Jemmappes und teilweise in Valmy passiert. Die Revolution führte eine neue Kriegsführung ein, die ihr entscheidende Siege versichern konnte. Clausewitz, indem er die Gründe der preußischen Niederlagen erforschte, stellte fest, daß die totale Mobilmachung aller männlichen Kräfte innerhalb eines Staates die einzige mögliche Antwort der Revolution gegenüber war, um die Massen der bewaffneten Soldaten Frankreichs zu überschwemmen statt überschwommen zu werden. Das Beispiel der Bauern Spaniens, wo das ganze Volk sich für die Tradition gegen die Revolution einsetzte, bewies damals, daß auch traditionsorientierte Massen revolutionsinspirierte Massenarmeen zerschlagen oder zermürben könnten. Turnvater Jahn ist also die deutsche Synthese zwischen der Theorie Clausewitz’ und der Praxis der rebellierten Bauern Spaniens. Die Mobilisierung des Volkes erst in Spanien und später in Deutschland machte den Sieg über Napoleon, d. h. über das mechanische Revolutionsprinzip, möglich.

Nach dem Wiener Kongreß von 1815 wollten die reaktionären Kräfte die Völker wieder entwaffnen. Die versprochene politische Freiheit wollte das Metternich-Europa rückgängig machen. Aber wenn der Bauer oder der Handwerker Soldat sein sollte, und so den Blutszoll eventuell zahlen, erwirbt er ungezweifelt ein Recht auf Mitbestimmung. Wenn jeder das Recht und die Möglichkeit zu studieren erhält, erhält er auch gleichzeitig ein Recht zumindest geistlich mitzubestimmen, wie die deutschen nationaldemokratischen Burschenschaftler es wollten. Die Studenten rebellierten damals gegen eine Restauration, die die Militärdienstspflicht zwar erhalten wollte aber ohne die politische Freiheit zu gewähren. Ihre Rebellion füßte geistlich auf eine kuriose Mischung zwischen dem Herderschen Begriff der Nation und den mechanischen pseudo-nationalen Idealen der französischen Revolution. In dieser Zeit zwischen Revolution und Restauration, zwischen einem rebellischen Denken in Völkern und einem traditionsorientierten Denken in Reichen, waren die ideologischen Grenzen eher diffus. Eine Synthese, die organisch zu sein brauchte, war notwendig. Da eine solche Synthese noch nicht stattgefunden hat, ist es immer heute noch notwendig, über die Begriffe, die damals entstanden sind, nachzudenken.

Um zurück zur Dialektik Volk/Reich bzw Völker/Kulturkreise zu kommen, hatte man also am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts einerseits grössere Einheiten, die für die Meisten unüberschaubar waren, andererseits brauchten man doch diese grösseren Einheiten, um Wettbewerb leisten zu können, gegen die transatlantische Macht, die sich schon damals entfaltete. Die spanischen Kolonien machten sich angeblich “frei”, gerieten aber in der Abhängigkeit der aufkommenden Vereinigten Staaten. Der österreichische Minister Hülsemann, angesichts der Proklamation der Monroe-Doktrin, und der französische Philosoph Alexis de Tocqueville, nach einer langen Reise nach Amerika, warnten die Europäer, daß dort über die Atlantik eine Macht auftauchte, die ganz anders war, als was man in Europa stets gekannt hatte. Die Weltpolitik erhielt kontinentale Dimensionen. Die Zukunft wird von jetzt ab denjenigen Mächten gehören, die eine genügende Ausdehnung haben werden, die genug Rohstoffe auf einem geballten, gut abgerundeten, Hoheitsgebiet und nicht wie die Kolonialreiche, über alle Windrichtungen zerstreut.

Hülsemann, und später Constantin Franz, plädierten für ein Zusammenschließen der kolonienlosen Kontinentalmächte, was letztendlich dazu führte, daß Verträge wie der Drei-Kaiser-Bund oder daß Prinzipien wie die preussisch-russische Rücksprache praktiziert wurden. Anfang des 20. Jahrhunderts, wollte der Bund zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn das marode Ottomanische Reich als Ergänzungsraum wieder erquicken. Das implizierte die Konstruktion eines Kommunikationsnetzwerkes, m a w eine Eisenbahnstrecke zwischen Hamburg und Bagdad (und eventuell weiter, bis zur Küste des Persischen Golfes). Da liegen die Hauptgründe des Ersten Weltkrieges. England konnte keine nichtenglische Anwesenheit in diesem Gebiet dulden. Russland konnte es nicht annehmen, daß Deutsche und Österreich in Konstantinopel, bzw. Tsarigrad, die Politik mitentschieden.

Innerhalb Europas sind also reichische Strukturen notwendig, um den bodenständigen europäischen Kulturkreis zusammenzuhalten, damit alle Völker, die innerhalb dieses reichisch organisierten Kulturkreises, eine Zukunft haben können. Heute plädiert der US-amerikanische Professor Samuel Huntington dafür, politisch in Kulturkreiskategorien zu denken. Er spricht english von “civilizations”, wobei die deutsche Sprache etwa mit Oswald Spengler den Unterschied zwischen dem Begriff “Kultur”, den man als etwas organisches anschauen sollte, und dem Begriff “Zivilisation”, der als die rein mechanischen Errungenschaften eines Kulturkreises anzuschauen ist; diese Errungenschaften erreichen ihren Hohenpunkt, wenn die organischen Wurzelkräfte fast erschöpft sind. Samuel Huntington, als einer aktuelle Spengler-Schüler, meint, daß solche Wurzelkräfte wieder zu beleben sind, wenn man sich wieder darauf besinnen will, wie etwa die Muslimfundamentalisten oder die Erneuerer des Hinduismus es heute tun. Samuel Huntington spricht von einem allgemeinen westlichen Kulturkreis, der Europa und Amerika in einer atlantischen Einheit zusammenschmelzen würde. Für uns wie für Hülsemann und Tocqueville sind Europa, als schlafend-schlummernden Quelle des ureuropäischen Menschentums, und Amerika, als eine weltgeschichtliche und vergangenheitslose Neuheit revolutionärer und mechanischer Prägung, zwei grundverschiedene Pole, eben wenn an der Oberfläche Bruchstücke einer fabrizierten sogenannten “klassischen” Kultur als Ornamente übrigbleiben. Diese “klassischen” Ornamente werden heute in Amerika gründig zur Diskussion gestellt : sollte man sie bewahren als Überbleibsel einer mehr oder weniger vergessenen europäischen gemeinsamen Vergangenheit, sollte man sie im Denken definitiv erledigen, über Bord schmeißen, oder sollte man sie als geistliche Elemente für Tauschmanöver in der Medienwelt weiter benutzen?

Das heutige Europa, in der Gestalt von Euro-Brüssel, ist selbstverständlich kein Reich, aber nur ein Superstaat im Werden. “Staat” gleicht nicht “Reich”, da der Staat “steht”, und bewegt sich nicht, und da ein Reich per definitionem alles Organisches in sich aufnimmt, geistig-politisch bearbeitet und anpasst, und also stets in Gärung und Bewegung ist. Das heutige Euro-Brüssel wird, wenn es so weitergeht, zur totalen Erstarrung führen. Das heutige Euro-Brüssel hat kein Gedächtnis, hat jeden historischen Hintergrund verloren, ist wurzellos geworden : die Ideologie dieser machinenhaften Konstruktion ist eine pure Gedankenmachenschaft, die keine einzige Lektion aus der Vergangenheit lernen will. Dazu ist die wirtschaftliche Praxis Euro-Brüssels weltoffen und neoliberal, also eine Negation der geschichtlichen Dimension der realen Wirtschaftssysteme, die tatsächlich auf dem europäischen Boden sich entwickelt haben. Neoliberalismus erlaubt noch dazu keine positive Entwicklung in Richtung einer kontinentalen Autarkie. Euro-Brüssel ist deshalb nicht mehr europäisch in realgeschichtlichem Sinn des Wortes sondern westlich, da ein doktrinärer Neoliberalismus, als Modernisierung des alten angelsächsischen Manchester-Liberalismus, eben das ideologische Kennzeichen par excellence des Westens ist, wie so unterschiedliche Autoren wie Ernst Niekisch, Guillaume Faye oder Claudio Finzi es gründlich ausgelegt haben.

Aber die Projekte, Europas Kräfte zusammenzuballen, waren Anfangs bestimmt nicht “weltoffen”, sondern “autarkisch”, obwohl freiwirtschaftlich im Sinne eines Ordo-Liberalismus, d h eines Liberalismus, der mit nicht-ökonomischen Faktoren Rechnung hält. Eine Wirtschaft kann nicht ohne Gefahr alle anderen Gebieten der menschlichen Aktivitäten ausschalten. Kulturerbe, Organisation der Medizin und des Unterrichtswesens sollten immer einen gewissen Vorrang vor rein ökonomischen Faktoren bekommen, weil sie Ordnungs- und Stabilitätsfaktoren innerhalb einer Gesellschaft bzw eines Kulturkreises sind, sie garantieren deshalb die Zukunft der Völker die innerhalb dieses Kulturkreises leben. Ohne eine solche Stabilisierung, gehen die Völker am Liberalismus zugrunde, wie schon Arthur Moeller van den Bruck es Anfang der 20er Jahre festgestellt hatte.

Was Europa unmittelbar betrifft, hatten österreichische Industriellen und Wirtschaftsleute eine Europapolitik schon Ende des 19. Jahrhunderts vorgeschlagen. Zum Beispiel: Alexander von Peez spürte schon sehr früh, daß die VSA die Ausschaltung Europas nicht nur aus der Neuen Welt sondern auch überall und in Europa selbst planten. Die Überlebensfrage für alle europäische Völker war gestellt : entweder eine gesamteuropäische Einigung in einem autarkischen Wirtschaftssystem wie der Deutsche Zollverein oder die Kolonisierung durch die neue panamerikanische Macht, die damals in Werdung war. Alexander von Peez warnte schon vor der Gefahr einer “universellen Amerikanisierung”. Der Wirtschaftstheoretiker Gustav Schmoller, Galionsfigur der sogenannten “deutschen historischen Schule”, predigte für einen “Europäischen Wirtschaftsblock”, der fähig sein würde, den US-amerikanischen Dynamismus eine Antwort zu bieten. Für Schmoller sollte ein solcher Block “autarkisch” sein und sich durch Zollhürden schützen. Genau das Gegenteil was Europa heute tut. Julius Wolf, ein anderer deutscher Wirtschaftstheoretiker sah die Schließung des immensen panamerikanischen Marktes den europäischen Waren und Produkten gegenüber voraus, sowie auch eine schärfere Konkurrenz zwischen europäischen und amerikanischen Produkten weltweit. Arthur Dix und Walther Rathenau werden auch diese Perpektive annehmen. Jäckh und Rohrbach plaidierten für einen Wirtschaftsblock, der sich vom Nordsee bis zum Persischen Golf ausdehnen sollte. So entstand die sogenannte “Orientsfrage”, der Achse Hamburg-Kuweit entlang. Kaiser Wilhelm II. wollte den Balkanraum, Anatolien und das Zwei-Ströme-Land als Ergänzungsraum für die deutsche Industrie organisieren, aber er schlug die Mitbeteiligung anderer europäischen Mächten, inklusiv Frankreich, ritterlich vor. Gabriel Hanoteaux war der einzige wichtige französische Staatsmann, der positive Folge diesen rationellen Vorschlag geben wollte. In Rußland war das Projekt vom Staatsmann Sergeij Witte positiv akzeptiert. Leider wurden diese hellsehenden Staatsmänner beiseitegeschoben zugunsten Dunkelmänner aller möglichen ideologischen Schattierungen.

Der Zankapfel, der zum Ersten Weltkrieg geführt hat, war eigentlich die Stadt Konstantinopel. Objekt dieses extrem mörderischen Krieges war die Beherrschung der Meerstraßen und des östlichen Beckens des Mittelmeeres. Die Engländer hatten es immer gewünscht, diese Meerstraßen in den Händen der schwach gewordenen Türken zu lassen. Aber eine Türkei, die als Ergänzungsraum eines wirtschaftlich einheitlich organisierten Mitteleuropas unter deutscher Führung,war ihnen einen Dorn ins Auge. Der Rest des ottomanischen Reiches sollte nochmals zerstückelt werden, damit keine territoriale Kontinuität übrigbleibt besonders im Raum zwischen Mittelmeer und Perzischem Golf. Die Türkei, Rußland und Deutschland sollten in diesem hoch strategischen Gebiet der Welt verdrängt worden, eine “Containment-Policy” ante litteram. Die Russen träumten immer Konstantinopel wieder zu erobern und von dieser wunderschönen Stadt ein “Tsarigrad” zu machen. Die Russen, als Hauptvertreter des “Dritten Roms”, wollten, daß das ehemalige Bysanz der Mittelpunkt des christlich-orthodoxen Kutlurkreises wieder wurde. Die Franzosen hatten Interesse im Vorderasien, in Syrien und Libanon, wo sie die Interesse der dortigen christlichen Gemeinschaften offiziell verteidigten. Keine dieser Macht verstand, daß die neuen Zeiten eine neue Politik forderte. Das Zusammenprallen dieser verschiedenen und unterschiedlichen Interessen führte zur Katastrophe von 1914.

In 1918 waren Frankreich und England fast ruiniert. Sie hatten Riesenschulden in den VSA gemacht. Die beiden westlichen Mächte hatten allerlei Material in Amerika gekauft, um die Front halten zu können. Die VSA, die vor 1914 überall in der Welt Schulden hatten, wurden sehr rasch Schuldeiser statt Schuldner. Frankreich hatte nicht nur anderhalb Million Männer, d h ihre biologische Substanz, verloren, es mußte fast ewige Schulden zahlen, sodaß Versailles die Deutschen zwung, ein erhebliche Anteil der Schulden zu zahlen. Dieses Spiel von Schulden und Zahlungen hat Europa ruiniert, und es in einer Horrorspirale von Inflationen und Wirtschaftskatastrophen gestürzt. Während derr 20er Jahren wollten die VSA Deutschland als bevorzugter Kunde haben, um die zollgeschützten europäischen Märkte zu “penetrieren”, wie man damals sagte. Die Wirtschaft der Weimarer Republik, etwa mit den Young- oder Dawes-Plänen, galt in den höchsten Wirtschaftskreisen Amerikas als eine “penetrierte” Wirtschaft. Was damals für Deutschland galt, wird nach dem 2. Weltkrieg für ganz Westeuropa gelten und nach dem Kalten Krieg für Gesamteuropa. So hat sich stufenweise die “universelle” Amerikaniesierung, bzw die Eine-Welt-Ideologie Rooseveltscher Prägung bzw die heutige Globalisierung à la Sörös entwickelt. Die Namen sind zwar anders, die Strategie bleibt aber einheitlich.

Der 2. Weltkrieg hatte als Hauptkriegsziel Washingtons und Churchills, die Einheit Europas durch die Achsen-Mächte zu verhindern, damit so eine “unpenetrierte” und “unpenetrable” Wirtschaft nicht entstehen und sich behaupten könnte. Der 2. Weltkrieg hatte überhaupt nicht als Ziel, Europa zu “befreien”, sondern seine Wirtschaft in einem ständigen Zustand der Abhängigkeit zu halten, was keine “moralische” aber wohl eine sachlich materialistische und ökonomische Beurteilung der Kriegsverantwortlichkeiten ist. Einige deutlich behaupteten Kriegsziele werden kaum noch in unseren Medien erwähnt, was ihre gründliche Bedeutung nicht ausschließt, im Gegenteil! Die quasi offizielle Zeitschrift “Géopolitique”, die heute in Paris herausgegeben wird, erinnerte uns kürzlich an den britischen Willen, die Flußverkehr auf der Donau und die Verwirklichung der Rhein-Main-Donau-Verbindung zu verhindern. “Géopolitique” publizierte dabei eine Karte, die damals 1942 in der Londoner Presse gedruckt wurde. Deutschland sei gefährlich, nicht weil seine politische Regime “undemokratisch” wäre, aber weil diese Regime in der Lage geworden war, das Plan Karel des Großen und das Testament des preußischen Königs Friedrich des Zweiten zu realisieren, d h eine inländische kontinentale Flußverbindung zu verwirklichen, die die kontinentalen Mächte unabhängig ohne umfangreiche Flotte kontrolieren konnten, was automatisch die britische Kontrolle über das Mittelmeer strategisch stark relativierte. Um von der Atlantikküste nach den Kornfelder der Krim und der Dniestr- Dniepr- und Donbecken oder nach Ägypten zu fahren, braucht man nicht mehr notwendigerweise die Frachter der aus England finanzierten Reedereien. Das Schwarze Meer wird auch so direkt mit Mitteleuropa und dem Rheingebiet verbunden. Eine solche geopolitische, geostrategische und geoökonomische Symphonie wollten die Seemächte eben vermeiden, da sie so ihre Bedeutung verloren hätten. Die geopolitischen Visionen des von den englischen Diensten fergeleiteten französischen Geopolitiker André Chéradame, der die Zerstückelung Mitteleuropas und des Donau-Beckens für das Versailler Diktat vorbereitete, haben auch als Hauptziel, soviele künstliche, kaum lebbare und miteinander verfeindete Staaten im Donau-Gebiet zu schaffen, sodaß von Wien bis zum Schwarzen Meer keinen wirtschaftlich dynamischen Ergänzungsraum oder keinen reichisch strukturierten Raum mehr entstehen konnten.

Das Ziel, die Flußverkehr zu verhindern, wurde von den späteren Ereignissen des Kalten Krieges befestigt. Die Elbe (Achse Prag-Hamburg) und die Donau als Flußadern wurden durch den Eisernen Vorhang verriegelt. Der Kalte Krieg hatte als Ziel, diese Spaltung zu verewigen, sowie die Bombardierung der Donau-Brücken um Belgrad 1999 das gleiche Ziel verfolgten. Weiter hatte der Kalte Krieg als Ziel, Russland weit vom Mittelmeer zu halten, es keine Zugänge zur warmen Seen zu verschaffen, Deutschland gespaltet zu halten, Frankreich eine relative Autonomie zu lassen. Frankreich zählte offiziell zu den Siegermächten und wurde relativ von diesen Zerstückelungs- und Balkanisierungsmaßnahmen bespart. Die Amerikaner tolerierten diese Autonomie einfach weil die grossen französischen Flüße, wie die Seine, die Loire und die Garonne atlantische Flüße sind und keine nennenswerte Verbindungen mit dem Donau-Raum ermöglichen und weil damals die Konsumindustrie Frankreichs zu schwach war. Nur in den 50er und 60er Jahren, entwickelte sich in Frankreich eine solche Industrie mit billigeren Autos (Die 2CV-“häßliche Enten” von Citroën, die “Dauphine” oder R8-Modelle von Renault, usw), Moulinex-Küchenapparaten, usw aber ohne den deutschen Standard zu erreichen. Die Stärke Frankreichs war immer seine Goldreserven. Die Stärke Deutschlands die Herstellung von ausgezeichneten Prezisionsprodukten, die man gegen Gold oder Devisen verkaufen konnte. Anton Zischka schrieb einmal daß die Rückkehr aus Amerika der französischen Goldreserven zur Zeit der De Gaulleschen Rebellion in den 60er Jahren unter dem Impuls des Wirtschaftstheoretiker Rueff eine unzulängliche Maßnahme war, da gewisse Branchen der Konsumindustrie in Frankreich damals nicht bestanden : Photoapparate, Schreibmaschinen, Optikprodukte, solide Autos für den Ausfuhr wurden im Land nicht produziert. Sowie Zischka in seinem wichtigen Buch “Sieg der Arbeit” theorisierte, ist Gold eine statische Quelle des nationalen Reichtums derweil die Arbeit, als ständig produzierender Faktor, der Dynamik der neuzeitlichen Welt entspricht. Das hatten die US-amerikanischen Strategen sehr gut verstanden. Sie haben den Wirtschaftswunder geschehen lassen, da die quantitative Entwicklung eigentlich eine Täuschung war, da sie doch irgendwann ein Ende kennen wurde, nämlich weil die einzigen Weiterentwicklung der deutschen Industrie nur in Richtung des Balkanraumes, des Schwarzen-Meer-Beckens und Vorderasiens möglich ist.

In diesem konfliktreichen Gesamtkontext, dessen Wurzeln schon Ende des 19. Jahrhunderts liegen, sind seit einigen Jahrzehnten die Instrumente der Kolonisierung und Ausschaltung Deutschlands und Europas, die folgenden :

◊ DROGEN UND MAFIAS :

Um die Kontrolle über Europa zu üben, haben die US-amerikanischen Geheimdienste immer verschiedene Mafiaorganisationen ferngesteuert. Sowie der heutige französische Fachmann für das Mafiawesen Xavier Raufer es feststellt, hat der mafiagelenkte “Tropismus” (“tropisme mafieux”) Geschichte : Alles hat 1943 angefangen, wenn die US-Behörde der aus Sizilien stammende Mafiaboss Lucky Luciano aus dem Gefängnis holen, um die Landung der allierten Truppen in Sizilien und die Eroberung Süditaliens vorzubereiten. Seitdem kann man tatsächlich eine enge Verknüpfung zwischen Mafia und US-Spezialdiensten feststellen. Ab 1949, wenn Mao China in einer Volksrepublik umwandelt zieht sich eine nationalchinesische Kuo-Min-Tang-Armee im Goldenen Dreieck zwischen Burma und Laos zurück. Die Amerikaner wünschen, diese Armee in Reserve zu halten, um eventuell Operationen im kommunistischen China zu leiten. Der Kongreß hätte aber geweigert, eine solche Armee durch Steuergelder finanzieren zu lassen und solche Operationen zu billigen. Deshalb war eine Selbstfinanzierung durch Drogenproduktion und -Schmuggeln nötig. Während des Vietnam-Krieges, wurden Bergstämme, wie die Mois, mit militärischem Material bewaffnet, das durch Drogengelder bezahlt wurde. Vor der Machtübernahme Maos in China und vor dem Vietnamkrieg waren die Zahl der Drogensüchtigen sehr gering : nur Avant-Garde-Künstler, Schauspieler oder Schickeriamitglieder verbrauchten Heroin oder Cocain. Höchstens waren das 5000 Leute im Gesamtnordamerika. Drogenkonsum wurde durch die ferngesteuerten Medien angestachelt und am Ende des Vietnam-Krieges zählte Amerika 560.000 Drogensüchtigen. Die chinesische und italienische Mafia nahm die Logistik über und spielte so eine erhebliche Rolle in der Finanzierung von ungeliebten Kriegen. Die Allianz zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten erlaubt ein drittes Mafianetzwerk, an dieser gesamten Strategie teilzunehmen, nämlich die türkischen Organisationen, die eng mit parareligiösen Sekten und mit der Armee zusammenarbeiten. Die haben Beziehung zu ähnlichen kriminellen Organisation in Uzbekistan, in anderen türkischsprechenden Ländern Zentralasiens und insbesondere in Albanien. Die albanischen Mafiaorganisationen haben sich in ganz Europa ausgedehnt zur Gelegenheit des Kosovo-Konfliktes, um die UCK-Verbände zu finanzieren, die so die selbe Rolle wie die vietnamesischen Mois-Stämme in den 60er Jahren zu spielen, d h das Land vorzubereiten, bevor die NATO-Truppen tatsächlich intervenieren könnten.

Weiter hat das Drogenkonsum bei Jugendlichen eine andere strategische Rolle : das Unterrichtswesen zu untermauern, damit Deutschland und Europa eine weitere Trumpfkarte verlieren, d h die besten Erziehungsanstalten der Welt, die immer unser Kontinent die Möglichkeit gab, sich aus den schwierigsten Situationen zu retten.

Europaweit sollten die politischen Kräfte die Mafiaorganisationen bekämpfen, nicht nur weil sie kriminelle Organisationen sind, sondern auch weil sie Instrumente eines mit den europäischen Mächten tief befeindeten raumfremden Staatswesens. Die Mafiaorganisationen zu bekämpfen impliziert u a eine strenge Regulierung der Migrationsströme aus mafiakontrollierten Ländern (Türkei, Albanien, Uzbekistan, usw.)

◊ Die MULTIS (MULTINATIONALE FIRMEN)

Schon seit den 60er Jahren, sind die Multinationalen ein Instrument des US-Kapitalismus, um die anderen Staaten zur Öffnung der Grenzen zu zwingen. Ökonomisch führt das Prinzip der Multinationalen zur Entortungsstrategien, die man im neoliberalen Jargon “Delocalizations” (Delokalisierungen) nennt. Diese Entortungsstrategien sind für die hohen Arbeitlosigkeitsquoten verantwortlich. Eben für anscheinend unbedeutende Produkte wie Spielwaren oder Bonbons haben die Multinationalen hunderttausende Arbeitsplätze vernichtet. Beispiele : Miniaturautos wurden früher in meinen Kindersjahren in England hergestellt (wie etwa Dinky Toys, Matchbox, Corgi Toys, usw.). Jetzt kommen diese kleine Spielautos aus Thailand, Macau oder China. Zur Zeit seines nationalrevolutionären Trips schrieb Henning Eichberg mit Recht in den Seiten der Berliner Zeitschrift “Neue Zeit” über die “totale Subvertierung durch Bonbons”. Süßigkeiten für Kinder werden nicht mehr lokal produziert oder von der Oma mit Liebe hausgemacht sondern als “Mars”, “Milky way” oder “Snickers” von Multis massenhaft hergestellt und weltweit verkauft. Wieviele arbeitslose kleine Menschen?

Europaweit sollte die politische Kräfte Europas, zumindest wenn sie wirklich die Arbeitslosigkeit bekämpfen wollen, den Entortungsstrategien entscheidend “nein” sagen und alle möglichen Lokalproduktionen revalidieren.

◊ Der NEOLIBERALISMUS ALS IDEOLOGIE

Der Neoliberalismus ist die wirtschaftliche Ideologie der Globalisierung. Der berühmte französische Autor Michel Albert stellte Anfang der 90er Jahren, daß der Neoliberalismus, als Erbe der Thatcher- und Reaganregierungen, als Praxis eine allgemeine Ablehnung jeder Investierung am Ort war. Gegen diese neue Rage, Thatcher und die “Reaganomics” nachzuahmen, schlug Michel Albert vor, den Ordo-Liberalismus wieder in Ehre zu stellen. Er bezeichnete den Ordo-Liberalismus als “Rheinisches Modell”, das nicht nur “rheinische” bzw. Deutsch ist, sondern auch japanisch, schwedisch, teilweise belgisch (die patrimoniale Wirtschaft der alten Industrie-zonen Flanderns oder Walloniens) oder französisch (die Familiengroßbetriebe der Regionen um Lyon oder Lille oder aus Lothringen). Das “Rheinisches Modell” privilegiert Investierung statt Börsenspekulation. Die Investierung gilt nicht nur für industrielles Maschinenkapital sondern auch für Universitäten, Hochschulen oder Unterrichtswesen. Der Neoliberalismus neben dem Begleitungsphenomen des Mai-68-Gedankengutes ist eben die Ideologie die die Unterrichtssysteme in ganz Europa untermauert hat. In Deutschland ist die Lage schlimm, in Frankreich noch viel schlimmer, fast die totale Katastrophe. In England verlangt heute eine Bürgerinitiative (“Campaign for Real Education”), daß Lehrer und Elternverbände die Disziplin verschärfen und das Niveau der Unterrichte und die Sprachfähigkeiten der Schüler verbessern. Der Geopolitiker Robert Strauß-Hupé, der im Denkfabrik Roosevelts aktiv war, plante in seinem Programm für Deutschland und Europa, das er neben Morgenthaus Pastoralisierungspläne verfasste, die naturgegebenen Kräfte Europas zu zerstören, nämlich seine ethnische Homogeneität und die Qualität seiner Erziehungssysteme, die gebrochen werden sollten. Dazu haben die antiautoritären Spekulationen von weltfremden Pädagogen, das Drogenkonsum und die Mai-68-Ideologie gedient. Man flüstert manchmal, daß der 68-Philosoph Herbert Marcuse für das “Office for Strategic Studies” (OSS) gearbeitet hätte.

Europaweit sollten die gesunden politischen Kräfte für ein ordo-liberales Wirtschaftssystem rheinischen Modells sich einsetzen, das investiert statt spekuliert und das Schulwesen und die Universität unterstützt, ohne die anderen “non profit” Sektoren zu vernachlässigen (Krankenhäuser, Gesundheitswesen, Kulturwesen). Die profitlosen Pfeiler einer jeden Gesellschaft sollten nicht zur bloßen Disposition gestellt werden. Sie schmieden die Volksgemeinschaften zusammen und erwecken Treue in allen sozialen Schichten. Der Neoliberalismus wird eher vom Dschungelgesetz bestimmt.

◊ Die MEDIEN :

Europa wird auch durch Medien beherrscht, die von bestimmten Diensten ferngesteuert werden, um die “richtigen” Emotionen am richtigen Zeitpunkt entstehen zu lassen. Diese Medien prägen die zeitgenössische Mentalität und schliessen jeden kritischen Geist aus, insofern daß kritische Geister nur Geister sind, die in durch die Geschichte geprägte Traditionen und Bilder denken. Ort- und zeitlose Geister gehören der schwebenden Intelligenz, d h eben diese Art Intelligenz, daß die Amerikanisierung und die neoliberale Globalisierung brauchen. Die Beherrschung Europas durch Medieninstrumente fing schon unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg an, wenn die Zeitschrift “Reader’s Digest” überall in Europa und in allen Sprachen verbreitet wurde und wenn Frankreich 1948 gezwungen wurde US-Filme überall spielen zu lassen, weil es anders kein Geld im Rahmen des Marshall-Planes bekommen wurde. Die Regierung Léon Blums akzeptierte dieses Diktat. Der ehemalige linke Regisseur Claude Autant-Lara, wenn er 1989 im Europäischen Parlament auf der Liste vom französischen Nationalisten Le Pen gewählt wurde, nahm die Gelegenheit, als älterster Abgeordneter, die US-amerikanische Politik zu denunzieren, Hollywood-Filme systematisch durchsetzen zu wollen und so die jeweils nationale Produktion der europäischen Länder zu torpedieren. Lieder, Mode, Drogen, Fernsehen (mit CNN), Internet sind alle Kanäle, die die US-amerikanische Propaganda benutzt, um das historische Gedächtnis der Europäer auszuwischen und so die öffentliche Meinung zu beeinflussen, damit keine andere Weltanschauung mehr entstehen kann.

Europaweit sollten die gesunden politischen Kräfte, unabhängige und ortsgebundene Medien finanzieren und promovieren, die ideologisch und philosophisch verschieden sind, damit unsere Völker es vermeiden, durch hyperzentralisierte und durch eine raumfremde Supermacht ferngesteuerte Medienkomplexe verblödet und beeinflußt zu werden. Medienkontrolle ist eine vitale Notwendigkeit für die künftige “kognitive Kriege”, die als Ziel haben, die Geister zu beeinflussen und die “feindliche / ausländische Hörerschaften” (“enemy / alien audiences” im CIA- oder NSA-Jargon) rezeptiv zu machen, damit keine andere Lösung noch als moralisch oder akzeptabel angeschaut wird.

◊ Die militärische MITTEL

Man behauptet üblich, daß die US-amerikanische Macht eine Seemacht ist. Starke See- und Weltmächte sind traditionell “bi-ozeanisch”, haben also Fenster auf zwei Weltmeeren bzw Ozeanen. Der Krieg gegen Mexiko 1848 hatte als Ziel, sich ein breites Fenster in Richtung des Pazifischen Ozeans zu erobern und sich so mittel- oder langfristig den chinesischen bzw fernöstlichen Markt als exklusiver Absatzmarkt zu reservieren. Wenn Ende des 19. Jahrhunderts der US-Admiral Alfred Thayer Mahan seine Spannungen nicht sparte, um die “Navy League” als Instrument zur Promotion des US-Imperialismus zu gründen und zu etablieren, sind seine Intentionen auch von der US-Flotte in Werdung ein Waffenmonopol zu machen. Sein politisches und strategisches Ziel war es, den angelsächsischen Mächten eine weltweite, überall auftauchende und interventionsgerichtete Waffe zu geben, die Amerika und England eine grössere Schnelligkeit für weltweite Interventionszwecke gab und die die anderen Mächte nicht haben dürften. Weiteres Ziel war es, den anderen Mächten eine solche Waffe und alle künftigen gleichartigen Waffen zu entziehen. Die Eroberung des Pazifischen Raumes nach der Eroberung der Pazifischen Küste Kaliforniens 1848 fand fünfzig Jahre später statt, wenn der Krieg gegen Spanien mit der Ausschaltung dieser europäischen Macht aus dem Karibischen Raum und aus den Philippinen endete. Deutschland übernahm die Hoheit auf Mikronesien und verteidigte mit seiner Kriegsmarine die Samoa-Insel gegen die US-amerikanischen Ansprüche. Zwischen 1900 und 1917 unternahmen die VSA keine entscheidende Schritte, aber der Erste Weltkriege gab ihnen die Gelegenheit, zu intervenieren und den westlichen Allierten Material zu verkaufen, in so einem Umfang, daß sie nicht mehr Schulder sondern Schuldeiser werden.

1922 zwangen US-Amerikaner und Britten Deutschland und ihren eigenen ehemaligen Allierten den Vertrag von Washington auf. Zu wenig wurde uns bis jetzt über diesen schicksalhaften Vertrag erzählt. Er bestimmte die erlaubte Anzahl Tonnen für jede Seemacht der Erde : 550.000 Tonnen jemals für Britten und US-Amerikaner, 375.000 Tonnen für Japaner, 175.000 Tonnen jemals für Franzosen und Italiener. Versailles hatte schon das Schicksal der deutschen Marine besiegelt. Frankreich galt zwar als Sieger, konnte sich aber nicht mehr die Mittel geben, eine starke Seemacht zu werden. Die Reduzierung der deutschen Flotte war eine Rache für Samoa und ein Präventivmittel, das Reich aus dem Pazifischen Raum auszuschalten. Warum sollte man den Inhalt der Washingtoner Vertrag heute erinnern? Weil dieser Vertrag ein Schulbeispiel für einen amerikanischen “Modum operandi” ist. 1) Dieses Verfahren wurde später ständig systematisiert; 2) Die Völker versuchten vergebens Antworten zu erfinden, wie die Entwicklung der französischen Luftfahrt, mit heroischen Figuren wie Jean Mermoz und Antoine de Saint-Exupéry oder wie die Entwicklung der deutschen Zeppelin-Luftschiffe, die ein tragisches Ende mit der Katastrophe des Hindenburg-Luftschiffes 1937 in Neu York. Beide Mächte konnten nicht richtig Luftflotte entwickeln, um die verlorene Marinen zu ersetzen. Allgemeines Ziel war es, keine Autonomie der hochtechnologischen Waffenindustrie eben bei ehemaligen Verbündeten zu tolerieren. Nach dem 2. Weltkrieg, wurden Frankreich und die kleineren westlichen Mächten gezwungen, altes Kriegsmaterial für ihren Armeen zu kaufen. Die französische Armee wurde damals nur mit amerikanischem Material ausgerüstet. Aber mit der Hilfe von kriegsgefangener deutschen Ingenieuren wurde Frankreich fähig, sehr moderne Flugzeuge zu entwickeln, wie der Mistral-Düsenjäger. Nach 1945 besaß Deutschland keine nennenswerte Flugzeugindustrie mehr. Fokker in den Niederlanden überlebte kaum noch und blieb quasi unbedeutend. Unter De Gaulle entwickelten die französische Ingenieure, mit deutschen Kollegen, die Mirage-Flugzeuge, die eine sehr ernst zu nehmende Konkurrenz für die amerikanische Kriegsindustrie darstellten. Der Mirage-III-Jäger war eine weitere Entwicklung des sogenannten Volksjägers Heinkel 162. 1975 zwangen die Amerikaner, nachdem sie korrupte europäische Politiker überzeugt hatten, die Regierungen der NATO-Staaten aus dem Benelux und Skandinavien F-16-Düsenjäger zu kaufen, sodaß Franzosen und Schweden (SAAB) sich technologisch und finanziell nicht weiter entwickeln könnten. Den selben Trick wurden kürzlich mit den polnischen und ungarischen F-16s geübt. Seitdem hinken Franzosen und Schweden technologisch hinterher. Waffentechnologisch konnten die Deutsche Leopard-Panzer zwar entwickeln, weil Amerika als Seemacht eigentlich nicht so sehr an Landheerwaffen interessiert sind. Der Akzent liegt bei ihnen auf Flotte, U-Booten, Raketen, Satelliten und Luftwaffe.

Heute, so wie ein Dossier, das in dem Wochenblatt “Junge Freiheit” erschienen ist, es uns lernt, kaufen amerikanische Konzerne spitzentechnologische Industrien in Europa, sowie Fiat-Avio in Italien, also der Zweig des gigantischen Fiat-Konzernes, der sich mit Luftfahrt beschäftigt, die norddeutsche U-Boot-Firma und das spanische Konzern “Santa Barbara Blindados”, das die deutsche Leopard-Panzer für die Armee Spaniens produziert. So haben Leute aus der amerikanischen Kriegsindustrie Zugang zu alle Fachgeheime der deutschen Panzerindustrie. Diese finanziellen Manöver haben als Ziel, Europa zur Abhängigkeit zu zwingen, bevor es sich die Möglichkeiten gibt, sich militärisch zu behaupten.