Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - GRECE (Paris) - Décembre 1989

Robert Steuckers:

Géopolitique et Mitteleuropa

Contribution au XXIIIième Colloque du G.R.E.C.E. , Paris, Dimanche, 3 décembre 1989

Mesdames, Messieurs, Chers amis et camarades,

Quand, le soir du 9 novembre, une voix a interrompu le journaliste sportif, qui relatait les exploits d'une équipe de football, pour annoncer que le Mur de Berlin venait d'être ouvert, que sa sinistre existence avait cessé, que la rue avait arraché cette mesure aux gouvernants communistes de la RDA, j'ai su d'emblée qu'une ère historique nouvelle venait de naître, que l'Europe ne serait plus celle, manichéienne, de mon adolescence, que l'Europe de mon fils serait autre, que nous ne serions plus enfermés dans le ronron de notre Occident et que nos frères à l'Est ne seraient plus prisonniers de la logique communiste, logique sèche, froide, absconse et obsolète.

La destruction du Mur de Berlin annonce la guérison de l'Europe, son recentrage géographique et géopolitique. Si l'univers communiste a tenté en vain, pendant 40 ans, d'empêcher les Européens qui croupissaient sous son knout de recevoir des informations de l'Ouest, l'univers de la société marchande nous a gavé de sous-culture à profusion, de films idiots, de feuilletons d'une bêtise ahurissante et a sournoisement et systématiquement éradiqué en nous la fibre historique. A cette heure, nous nous trouvons donc en présence d'une moitié d'Européens qui peuvent dire tout ce qu'il veulent, mais si ce qu'ils veulent est important, on l'occultera et on le noiera sous une masse d'informations périphériques. Et en présence d'une autre moitié d'Européens qui ne peuvent en théorie rien dire, mais qui ont su garder au fond de leur cœur le souvenir de l'histoire, et qui savent transformer ce souvenir en force, en une force imperméable aux dogmes, en une force qui balaie les dictatures, les régimes sclérosés, les polices anti-émeutes.

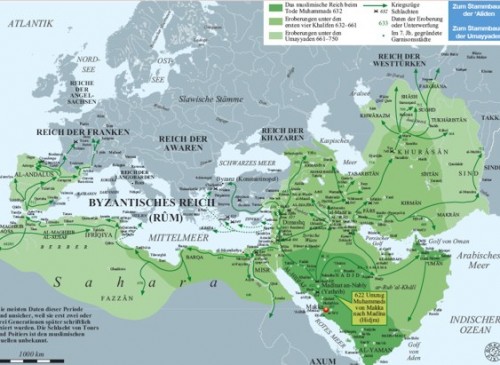

Les peuples de l'Est de la Mitteleuropa sont debout sur leur sol, sur leur glèbe et, faute de dialoguer dans un parlement, dialoguent avec l'immémorial de leur histoire. Une histoire qui a été mouvementée, qui est d'une complexité inouïe, où ne se mêlent pas seulement les souvenirs des Germains et des Slaves, des Magyars et des Daces romanisés, mais aussi ceux des ethnies indo-européennes dont il ne reste plus de traces linguistiques comme les Celtes, les Illyriens et les Vénètes. Cette richesse (S3) constitue un remède contre les simplifications abusives: le cocktail ethnique de la Mitteleuropa est infiniment productif, en créations culturelles et en tragédies politiques, parce qu'il a été buriné par des millénaires. La césure de l'Europe n'a duré que 40 ans. Qu'est-ce que c'est face à des millénaires d'histoire commune? De quel poids pèse la sécheresse marxiste face à l'incommensurable richesse culturelle de l'Europe centrale, face au sublime de la culture baroque et au génie des mélodies populaires, qu'à l'aube du siècle des musiciens hors pair ont sublimées en musique classique (H4)? Pour l'écrivain hongrois György Konrád (K9, K10, K11), c'est ce formidable kaléidoscope de créations immortelles que Yalta a voulu fourrer dans sa camisole de force, c'est cette matrice qu'il a voulu stériliser, en imposant, depuis Washington et Moscou, une métaphysique paralysante de nature idéologique; un manichéisme lourd, porté par d'impavides idéologues ou militaires, incapables de relativiser quoi que ce soit et réduisant la mosaïque centre-européenne à un terrain d'exercice pour armées étrangères, pour un champ de tir destiné aux ogives nucléaires.

Mais le déclin de la Mitteleuropa, depuis la dissolution de la monarchie austro-hongroise, jusqu'à son absorption par l'Allemagne nationale-socialiste puis à la conquête soviétique, relève de la responsabilité des peuples centre-européens eux-mêmes: ils ont voulu bâtir des Etats-Nations homogènes à la mode jacobine sur un territoire aux contours si flous qu'aucune frontière ne pouvait jamais y être juste. En conséquence, la logique qui convient au cœur de notre continent est une logique des fluidités, des réseaux, des rhizomes et non pas une logique équarissante, homogénéisante, rigide et arasante (H4) qui blesse les âmes, aigrit les cœurs, provoque les massacres et l'irréparable. Et c'est exactement une logique souple de ce type que suggère pour la nation allemande l'enfant terrible de la social-démocratie autrichienne, Günther Nenning, un écrivain original ne s'encombrant d'aucun conformisme (N2). La nation allemande et l'esprit allemand, dit-il, transcendent toutes les frontières que l'histoire leur a assignées. De même pour les Hongrois, les Polonais et les Tchèques.

La Mitteleuropa est donc un espace qui échappe à toutes les logiques cartésiennes. Mais qui n'en garde pas moins une originalité partagée par plusieurs peuples, une originalité telle qui fait qu'elle n'est pas saisissable à l'aide de quelques pauvres concepts étriqués mais seulement par l'âme et le cœur. Dans la sphère du concret, et plus précisément dans le domaine du droit, le professeur Wilhelm Brauneder (B9), constate que le droit autrichien, codifié dès la fin du XVIIIième siècle, sert de modèle à l'ensemble du monde slave et germanique et déborde en Lombardie. La Révolution française et l'épopée de Bonaparte mettront un terme à l'extension dans toute l'Europe de ce code de droit forgé dans les chanceleries viennoises. Mais la nostalgie de certaines mesures prévues, plus respectueuses des collectivités locales ou professionnelles, plus attentives aux phénomènes associatifs, durera jusqu'à la deuxième guerre mondiale.

La Mitteleuropa par sa diversité, par la superposition de ses multiples cultures nationales, parce qu'elle est synthèse de tant de contraires, s'oppose diamétralement à la culture atlantique qu'ont imposé nos suzerains américains. Outre-Atlantique, l'uniformisation est aisée, la mise au pas des cerveaux est facile: chaque immigrant est arrivé les mains vides, dans des villes sans histoire, face à une nature vierge, sans un ancêtre qui puisse lui rappeler la généalogie de chaque chose. Une telle uniformisation est impossible en Mitteleuropa: chaque maison, chaque chaumière, chaque autel, chaque forêt bruisse du murmure des siècles et des millénaires. Le communisme a tenté une uniformisation: il a échoué. Entre l'Amérique et la Mitteleuropa, incarnée par l'Autriche-Hongrie, une vieille haine couve et l'affaire Waldheim n'en est que le dernier et ridicule avatar. Une nation pluri-ethnique, soucieuse de respecter chaque spécificité populaire ou religieuse, soucieuse de forger un droit adapté à la mosaïque européenne, ne pouvait apparaître que comme "réactionnaire" aux yeux de ceux qui dominaient le Nouveau Monde après avoir éliminé les autochtones et obligé les immigrants à oublier ce qu'ils avaient été.

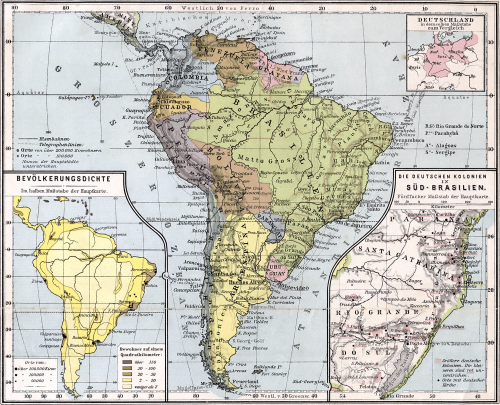

Pour échapper aux logiques de l'arasement, portée par les deux super-puissances, pour restaurer dans la foulée toutes les identités de l'Europe Centrale, pour leur assurer une indépendance politique et un développement autonome, un nombre impressionnant de projets ont été lancés dans le débat. Ces projets sont l'œuvre d'essayistes et d'écrivains issus de toutes les nationalités: Tchèques (K18), Polonais (K13), Croates, Hongrois (H4, H5, K9, K10, K11, S21, V1), Autrichiens (N2, D10, B9) , Allemands (A1, B7, W2), Slovaques. Certes, ces projets varient, sont chaque fois marqués par la nationalité de leurs auteurs. Le Hongrois György Konrád souhaite une confédération de la Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie, parce qu'il estime que l'expérience du socialisme réel et de la répression soviétique est une condition sine qua non pour définir la "culture du milieu". Dans la tradition de Masaryk, quelques essayistes pensent que la Mitteleuropa ne comprend que les pays qui ne sont ni allemands ni russes, de la Scandinavie à la Grèce. Mais peut-on exlure les deux Allemagnes et l'Autriche du débat sur la Mitteleuropa? Peut-on en exclure la Vénétie et la Lombardie, la Suisse, les Pays du Bénélux et, même, la France du Nord-Est voire le Sud-Est de l'Angleterre?

A ces questions, nous répondons évidemment: "non". La Mitteleuropa en tant que foyer de culture s'est diffusée, s'est insinuée partout en Europe, si bien que nous sommes tous, à des degrés divers, des Mitteleuropäer. Et l'indépendance des régions les plus éloignées des foyers que sont Vienne, Budapest et Prague, dépend en fin de compte de l'indépendance de l'Autriche, de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie. Et dépend également de l'indépendance des Allemagnes. Et comme la question de l'Europe Centrale est indissolublement liée à la question allemande (W2), il faut que celle-ci soit réglée dans les plus brefs délais. La pression de tous les Européens conscients du destin de leur continent doit s'exercer tous azimuts dans ce sens.

En Allemagne, une impressionnante phalange d'auteurs ont élaboré au cours de ces dernières années des projets de confédération inter-allemande, suggérant une neutralisation des deux Allemagnes, qui aurait précédé la réunification et l'adoption d'une nouvelle constitution, à mi-chemin entre le socialisme et le libéralisme, inspirée partiellement de Jakob Kaiser, l'adversaire chrétien-démocrate d'Adenauer, qui voulait une Allemagne neutre et sociale-solidariste (H1). Cette recherche fébrile fut la première phase (A1, B6, B7, IJ1). La phase suivante, elle, évoquait aussi la réunification par confédération mais sortait du cadre strictement allemand pour analyser la situation des pays neutres d'Europe: la Yougoslavie, la Suisse, l'Autriche, la Suède et la Finlande. L'Allemagne devait calquer son futur statut sur ceux des neutres et adopter un mode de défense national dégagé des blocs (A1, B6, G7, L5, L7). C'était l'idée d'une Europe qui ne serait ni atlantiste ni soviétisée mais trop importante pour être finlandisée. La gauche comme la droite participaient au débat et l'observateur extérieur pouvait constater avec quelle aisance et quelle tolérance les uns reprenaient des arguments aux autres; tous dialoguaient sans tenir compte des étiquettes (IJ1). Avec la perestroïka de Gorbatchev, les projets de confédération allemande et de zone neutre, à insérer entre les blocs pour éviter toute confrontation directe, acquièrent automatiquement une dimension nouvelle dès que le nouveau leader soviétique parle de "maison commune".

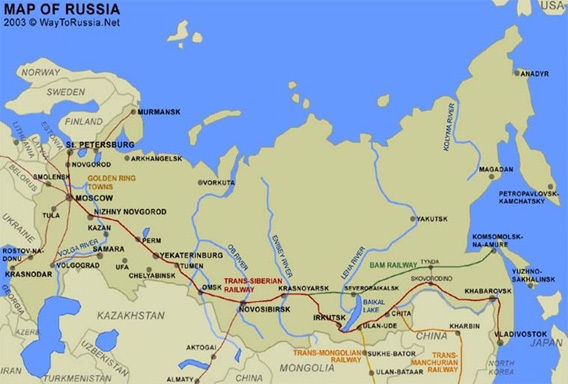

Devant le nouveau discours de Gorbatchev, on peut s'enthousiasmer ou rester sceptique. On peut arguer que la politique d'ouverture, les paroles de pacification, sont comparables à la procession d'Echternach: trois pas en avant, deux pas en arrière; résultat final: un pas en avant (H11, G1). On peut penser que l'URSS cherche toujours à se mesurer avec les Etats-Unis mais que, pour parvenir à ses fins et pour franchir le fameux "technological gap", dont parlait Arnold Toynbee (T3), elle a besoin de capitaux européens, ouest-allemands en l'occurrence. Gorbatchev organiserait ainsi une nouvelle NEP à l'exemple de Lénine (H11) et tournerait le dos au brejnévisme, pratique politique se résumant en un repli stérile de la Russie sur elle-même. Ce repli ne permettrait pas l'envol d'une technologie soviétique autonome et provoquerait en fin de compte un recul sur le plan militaire. L'analyse est juste. Mais, malgré ce calcul russe et malgré la présence des divisions de l'Armée Rouge, Gorbatchev prend plusieurs risques: tomber sous la dépendance de l'Europe sur le plan technologique, mécontenter de larges strates du peuple soviétique peu habituées à la concurrence libérale, amorcer un processus de dissolution des franges marginales de son empire. Du coup, les Européens peuvent lui renvoyer la balle et dire que l'idée de la "maison commune" les intéresse, à condition que les Europes (CEE + AELE, sans discrimination) soient ses seuls fournisseurs de biens technologiques, qu'il accepte de livrer des matières premières à prix concurrentiels, qu'il évacue le glacis centre-européen, que les principes fédéralistes de la constitution soviétique soient réellement appliqués, y compris dans les pays baltes. Que Gorbatchev se rassure: l'éventuelle désagrégation des franges marginales de l'Empire ne portera pas atteinte à l'identité du peuple russe, si celui-ci prend réellement au sérieux les implications du projet de "maison commune". Ce qui signifie qu'il pourra s'ouvrir sans obstacle à l'Europe et que, simultanément, tous les Européens pourront s'ouvrir aux potentialités du territoire russe, Sibérie comprise.

Pour les nouveaux diplomates soviétiques (D1, IJ2, L4, P3), la "maison commune" constitue un projet dynamique collectif, auquel tous les Européens doivent participer indépendamment de l'idéologie qu'ils professent et appliquent. Il s'agit en outre d'un processus d'intégration qui rencontre les vœux séculaires des partisans de l'Europe unie. La diversité européenne postule une architecture politique complexe et souple, de façon à éviter les gâchis des deux guerres mondiales. Lesquelles prouvent que plus aucun problème ne peut être résolu par les armes sur le continent européen. La similitude entre ce discours et la notion de jus publicum europaeum chez Carl Schmitt est évidente. Le jus publicum europaeum, c'était la limitation et la modération des conflits à l'intérieur du continent européen et/ou de la chrétienté, assorti du recours constant à la négociation. Aujourd'hui, expliquent les diplomates soviétiques, la recréation d'un jus publicum europaeum sous la dénomination simple et concrète de "maison commune", postule non un désarmement unilatéral mais un alignement des systèmes militaires sur les critères de la défensive, peut-être selon les modèles suisse et yougoslave. Ensuite, ils suggèrent une accentuation des coopérations économiques inter-européennes. 95% des échanges entre Européens de l'Est et Européens de l'Ouest ne concernent rien que l'Europe, ce qui prouve, ajoute le Soviétique Lomejko (L4), que la "maison commune", considérée comme entité globale, pourrait vivre en une autarcie relative, avec un surplus d'indépendance vis-à-vis du reste du monde.

Devant ce nouveau discours gorbatchévien, les Occidentaux restent perplexes. Pour les Américains (Z2), c'est "une métaphore sans contenu précis" mais qui vise, si l'on sait lire entre les lignes, l'élimination des Etats-Unis sur le continent européen ou, du moins, une minimisation drastique de leur rôle dans la défense et l'économie européennes. Et l'Américain Zinner suggère un modus vivendi: déconstruction de l'armement nucléaire américain en Europe si les Soviétiques en font autant; maintien de la présence économique américaine à part égale avec les Soviétiques. Les Etats-Unis ne renoncent pas au marché européen et entendent conserver la plus-value qu'ils retirent du contrôle des grands axes maritimes, plus-value qui se rétécirait comme une peau de chagrin si les flux d'échanges basculent vers l'Eurasie. Quant au porte-parole européen du débat organisé par le Club de Berlin, Wichard Woyke (W4), il se dit séduit par les propositions de Gorbatchev mais reste simplement prudent et refuse toute précipitation!

La "maison commune" partage donc bien des points communs avec l'idéal grand-européen qui a toujours été le nôtre et je concède qu'il est quelque peu vexant de le voir confisquer aujourd'hui par Gorbatchev. Mais voilà, l'idée grande-européenne est tellement évidente, la coopération entre toutes les nations d'Europe une nécessité historique vitale, qu'on devait tôt ou tard y aboutir sur l'ensemble du continent, y compris à Moscou. Evidemment —et c'est là que réside le danger— Gorbatchev n'a pas beaucoup d'autres atouts dans son jeu que sa belle rhétorique; les remarques de Paul Zinner, porte-paroles des Etats-Unis, ne sont donc pas dépourvues de pertinence. L'économie soviétique est dans un état déplorable. Mais son armée est toujours là et elle est la plus puissante en Europe, même si la propagande de l'OTAN a quelque peu exagéré les chiffres. Sans concessions sous le couvert de l'idéal de la "maison commune", Polonais et Soviétiques passeraient mal l'hiver, puisque leurs stocks sont quasi vides. Il faut donc bien que les Occidentaux les remplissent. C'est la raison pour laquelle les virtualités du discours gorbatchévien doivent être exploitées à fond et dans le sens de nos intérêts car les Européens doivent prendre leurs rivaux américains et japonais de vitesse en proposant, sur base des arguments de Lomejko (L4), une idéologie corrigée de la "maison commune" intégrant ET les intérêts européens (ceux de la CEE ainsi que ceux de l'AELE) ET les intérêts soviétiques, tout en annulant les nombreux points confus où les Soviétiques, en bons joueurs d'échec, pourraient faire montre de duplicité. Au fond, l'Américain Zinner (Z2) ne propose rien d'autre: un pacte américano-soviétique de neutralisation de l'Europe. A nous de proposer un pacte euro-soviétique, faisant pièce à l'impérialisme américain.

Car, si un nouvel espace euro-centré devait voir le jour, il ne pourrait plus être organisé selon les critères du communisme puisque ces recettes se sont avérées totalement improductives. Mais comme le libéralisme à l'occidentale affaiblit le politique, cette seule instance apte à faire passer les décisions du virtuel au réel; comme le libéralisme ne semble plus capable d'assurer le plein-emploi, c'est-à-dire la maximisation des capacités créatrices de nos peuples et non pas seulement la simple maximisation du profit dans le sens où l'entendent les idéologies matérialistes libérales; comme le libéralisme ne peut servir de modèle aux peuples de l'Est, habitués aux réflexes collectifs même si ceux-ci ont été dénaturés par la rigidité communiste, il est évident que l'organisation socio-économique de l'Europe réunifiée de l'avenir devra faire référence à d'autres théories, à des théories alternatives. Une dissidente tchèque déclarait la semaine dernière à des journalistes occidentaux que jamais son peuple n'accepterait la logique marchande et qu'il s'insurgerait contre elle avec la même énergie que contre le communisme d'appareil. Déclaration qui nous force à admettre que les principes de l'intéressement et de la participation, chers au gaullisme des années 60 et moqués par la bonne conscience néo-libérale, ont l'avenir devant eux. C'est d'ailleurs la plus belle pierre que la France peut apporter à la construction du grand espace, de la "maison commune".

En effet, le printemps de Prague, écrasé en août 1968 par les chars de Brejnev, avait son théoricien de l'économie alternative: Ota Sik. Son œuvre, si elle était conjuguée aux travaux du MAUSS en France, aux projets des théoriciens de la régulation et aux critiques des économies "décontextualisantes", permettrait de combler une terrible lacune commune et au discours gorbatchévien et au discours des eurocrates: en effet, quel projet de société alternatif et innovant suggèrent-ils? Aucun. La tâche d'un mouvement comme le nôtre, au seuil des années 90, n'est-il pas de s'investir à fond dans ce type de recherche, afin de ne pas déchoir en simple supplément d'âme d'une société entièrement imprégnée de l'utilitarisme libéral? Car la vague néo-libérale n'a rien apporté de durable à nos sociétés et ceux qui, présents dans tous les partis de l'établissement, se sont trop facilement laissé séduire par le clinquant de son discours, vont rater le train des années 90, vont fermer leurs cerveaux aux idées d'avenir.

Mais revenons à la question allemande, qui verrouille encore et toujours le passage de l'Europe fragmentée à l'Europe totale. Parmi les projets de confédération et de réunification, que j'évoquais tout-à-l'heure, les questions de sécurité dominent. A gauche de l'échiquier politique, elles se mêlaient de considérations anti-militaristes et pacifistes. Ailleurs, la volonté de créer l'apaisement entre l'Est et l'Ouest, couplée à l'espoir toujours récurrent de la réunification, passait par une critique systématique des stratégies de l'OTAN, y compris dans les rangs chrétiens-démocrates. Ainsi, le Dr. Bernhard Friedmann, parlementaire CDU et responsable de plusieurs commissions parlementaires, publie en 1987 un livre qui fait l'effet d'une bombe (F5). La réunification, y explique-t-il, est le seul projet de sécurité collective pour l'Europe. L'Allemagne, comme jadis la France de De Gaulle, doit trouver un mode original d'insérer sa défense entre les deux gros, sans être un simple jouet entre leurs mains.

L'année suivante, le Professeur Willms, éminent politologue, qui a défini de manière particulièrement magistrale les concepts d'identité et de nation, suggère une "fédération centre-européenne", obéissant à des principes politiques véritablement alternatifs tels:

1) la représentation triple des professions, des régions et des partis;

2) un ordre économique repensé et

3) une défense renforcée à la mode helvétique.

De Gaulle avait suggéré des mesures analogues, du moins quant à la représentation. Les thèses de Willms (W2) doivent dès lors mobiliser l'attention des Français. Car elles permettent de transcender les logiques bloquantes de la partitocratie et de maximiser la représentation populaire au sein des parlements. Autre argument de poids avancé par Willms: la fédération centre-européenne ne peut fonctionner que sur base d'une amnistie réciproque, d'un "oubli" permettant à l'histoire de redémarrer après la parenthèse de la seconde guerre mondiale et de notre long après-guerre.

Le Général Kiessling, chassé de l'état-major de l'OTAN en 1984, vient, quant à lui, de publier un brûlot remarquable: Neutralität ist kein Verrat, la neutralité n'est pas de la trahison (K2, K3). Dans cet ouvrage, il esquisse les grandes lignes d'un nouvel ordre européen. Parce que le statu quo est intenable. La volonté de rénover de fond en comble le statut de notre continent passe par une remise en question globale de tous les réflexes politiques et stratégiques auxquels nous avons été habitués depuis la guerre froide. C'est une contradiction insoluble de vouloir et la réunification et l'ancrage de la RFA dans les structures économiques et militaires occidentales. L'alignement sur l'Ouest, ce mot d'ordre d'Adenauer qui devait remplacer la raison d'Etat allemande, s'est révélé pure aberration. L'idée de réunification dans la neutralité est plus conforme aux principes généraux de la constitution démocratique de la RFA et permettrait d'insérer une Allemagne neutre entre les deux blocs, qui, ainsi, ne se feraient plus face directement.

C'est pourquoi Kiessling suggère un processus de réunification en huit étapes, passant 1) par le référendum populaire, 2) la constitution d'un conseil inter-allemand, 3) la reconstitution des Länder en RDA et la suppression de sa départementalisation, afin de redonner existence à des espaces homogènes et naturels et de supprimer des schémas administratifs desséchants, 4) la constitution d'une confédération allemande, 5) la réunification de Berlin, 6) l'élection d'une assemblée nationale constituante, 7) la proclamation de la République allemande, 8) la signature d'un traité de paix en bonne et due forme avec les Alliés de la seconde guerre mondiale. Cette République serait neutre et défendue par une armée unique de 300.000 hommes. La question reste ouverte de savoir si un pays comme l'Allemagne, avec des frontières ouvertes, sans protection naturelles, sauf les Alpes au Sud, peut se contenter d'une armée aussi dérisoire. La neutralité helvétique, malheureusement quelque peu battue en brèche lors de la "votation" de dimanche dernier, a été solide et durable parce que ce pays de 7 millions d'habitants peut mobiliser 650.000 hommes en 24 heures. Si ces proportions étaient appliquées à une Allemagne réunifiée, celle-ci devrait pouvoir mobiliser 7.400.000 hommes dans le même laps de temps!

Sur ce chapitre, la solution préconisée par le Colonel d.r. Lothar Penz (P2) est une imbrication de l'armée permanente, hyper-professionnalisée, dans des structures de défense populaire locale et dans la défense civile. Les brigades se mouvraient dans des zones territoriales bien circonscrites et constitueraient un système exclusivement défensif, procédant par "maillage" du territoire. Une Allemagne (ou une Europe centrale), défendue selon de telles stratégies, apaiserait et dissuaderait simultanément l'URSS. Le point commun des discussions lancées par Löser (L5), Kiessling (K2, K3) et Penz (P2), c'est la volonté de déconstruire les systèmes stratégiques offensifs qui forment la politique de l'OTAN et du Pacte de Varsovie, tout en garantissant une sécurité solide et crédible pour l'Europe.

En matière de politiques alternatives sérieuses, préconisées par des hommes compétents, ayant pignon sur rue, le terrain a été préparé en République Fédérale. Nous avions donc raison d'insister sur l'importance de ces projets dans les colonnes de notre presse et à la tribune de notre mouvement de pensée. D'autant plus, que le Chancelier Kohl lui-même vient de suggérer un processus de réunification simplifié, calqué sur toutes ces idées qui courent depuis quelques années. Kohl voit la réunification se produire en dix étapes, prévoyant des élections libres en RDA; ainsi que la création de "structures confédératives" et, enfin, la réunification après un référendum populaire. Cela ne manque pas de piquant, lorsque l'on sait que ce même chancelier avait traité les suggestions de Friedmann d'"insensées" (F5).

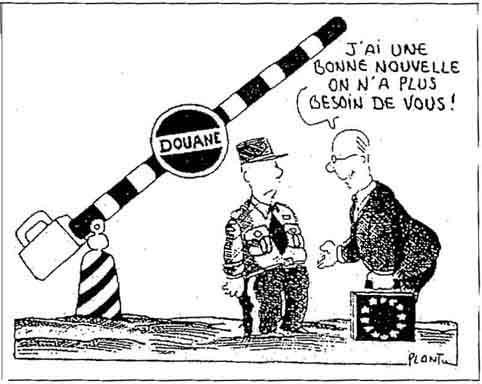

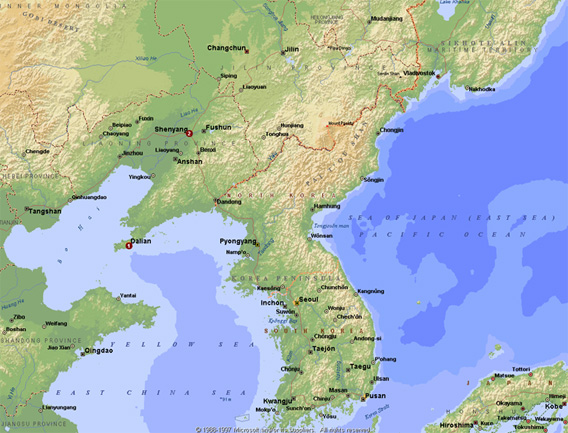

Le processus de réunification est donc en marche, qu'on le veuille ou non, qu'on le trouve trop lent ou trop rapide, qu'on estime ou non qu'il est grèvé de dangers et d'illusions. Alain Minc disait d'ailleurs, avec sa pertinence habituelle, dans La grande illusion (M8), que le Mur de Berlin protégeait l'Est de l'Ouest au temps de l'immobilisme diplomatique soviétique mais qu'il s'est mis à protéger l'Ouest de l'Est dès que s'est enclenchée la politique de charme de Gorbatchev! Maintenant que le Mur n'existe plus, c'est toute la rigidité des conceptions atlantistes qui est ébranlée. Les craintes habituelles de l'Occident, des éditorialistes américains et des publicistes français, qui en restent aux conceptions de Richelieu, ne se sont plus guère fait entendre (L1). Ce qui inquiète l'Occident, c'est l'éventuel retrait de la RFA de la CEE et de l'OTAN. Si l'Alliance atlantique devient effectivement redondante et qu'elle est davantage un magasin où les Etats-Unis écoulent leurs vieux stocks militaires, comme nous le souligne très justement l'Amiral Sanguinetti, il est quelque peu hardi d'affirmer que la RFA va tout de go renoncer à ses débouchés ouest-européens et à ses investissements industriels, notamment en Espagne et au Portugal. La RFA et les autres pays de la CEE ont désormais l'occasion de pratiquer une politique économique qui ne se réduit pas à l'Europe hémiplégique qu'est la CEE mais de s'assigner pour terrain de manœuvre l'Europe Totale, CEE, AELE et COMECON compris, des Açores au Détroit de Bering! Avec Régis Debray, nous disons: faisons l'Europe TOUS AZIMUTS!

Mais ce n'est pas seulement la perestroïka et le projet de "maison commune" qui ont suscité la nouvelle synergie. Un projet de l'OTAN a lui aussi provoqué un déclic. Quand le scénario des manœuvres dites Wintex-Cimex de février-mars 1989 a été publié, il a provoqué un véritable tollé en Allemagne fédérale. En effet, dans ce charmant exercice, les militaires américains avaient prévu un conflit en Europe centrale qui ne se résolvait que par le lancement de 17 têtes nucléaires sur les territoires allemand, tchèque, hongrois et polonais. Le territoire soviétique était épargné, de crainte que des représailles ne frappent le territoire américain. L'Europe, depuis toujours, n'a été considérée que comme un terrain de bataille dans les stratégies américaines (S16, M4). Une seule alternative pour les Européens, comme titrait Der Spiegel: "se sacrifier" (AA8). Entre le sacrifice exigé par les Etats-Unis et la prospérité promise par l'idéal de la "maison commune", il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'opinion publique allemande choisit de préférence le second terme de l'alternative. Même les politiciens de la CDU ont rué dans les brancards (AA9). L'Amiral Schmähling et les généraux Altenburg et Mack ont annoncé qu'en cas de conflit et d'application d'une telle stratégie criminelle, l'OTAN ne devait pas compter sur eux (S8). Déclaration qui équivaut à une démission pure et simple des principaux cadres de la Bundeswehr, fer de lance conventionnel de l'OTAN.

Cette gaffe gigantesque, commise par le Pentagone, a apporté de l'eau au moulin de Gorbatchev et révélé deux choses lourdes de concrétude: l'Europe ne peut survivre qu'en pratiquant une politique globale commune et en instaurant une défense commune, strictement défensive et en toute autonomie.

Le scénario des manœuvres Wintex-Cimex rend par conséquence le processus de réunification irréversible, de même que le rapprochement inter-européen, prélude à une confédération voire une fédération grande-européenne.

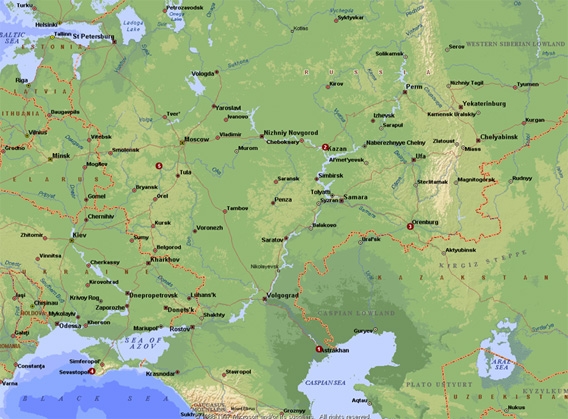

Depuis quelques années, nous avons défendu, à cette tribune, la théorie des "trois Europes", avec une Europe occidentale, sous influence américaine, ensuite une Europe centrale neutre ou en voie de neutralisation (s'étendant de la Suède à la Grèce), et, enfin, une Europe maintenue sous la coupe soviétique. Sur le plan économique, ces trois Europes correspondent peu ou prou à la CEE, l'AELE et le COMECON; sur le plan militaire, à l'OTAN, aux neutres et au Pacte de Varsovie. Nos vœux nous portaient à espérer un élargissement maximal de la zone centrale neutre, au détriment des zones d'influence soviétique et américaine. L'explosion de cet automne en RDA et la quasi neutralisation de la Hongrie ont accéléré ce processus de manière inattendue et l'agitation en Moldavie, dans les pays baltes, en Ukraine et en Biélorussie (B2, D8, G5, L2, S20, V3, Z1) ont jeté le doute sur la cohérence de l'URSS elle-même. N'oublions pas de mentionner aussi les manifestations tsaristes et l'audace du mouvement Pamyat à Moscou et à Leningrad. Toutes ces manifestations sont nationalistes et identitaires: elles contestent la perestroïka parce qu'elle est une idée abstraite et qu'elle pourrait introduire en Russie un libéralisme destructeur des identités. De cette façon, les visées impérialistes que pourrait dissimuler la stratégie soft du Kremlin à l'heure de Gorbatchev se voient annulées par la pression qu'exercent en aval les nationalistes russes, baltes, ukrainiens, etc. sur la politique intérieure de l'URSS. Quand Gorbatchev avait lancé sa politique de restructuration, de perestroïka, en 1985, les problèmes nationaux n'étaient pas à l'ordre du jour; en bonne logique marxiste et réformiste, le progrès devait advenir tout simplement par régulations des paradigmes de gestion en matières économiques. Le 6 janvier 1986, dans les colonnes de la Pravda, Gorbatchev déclare qu'il faut se débarrasser des réflexes nationaux archaïques et se vouer entièrement à un nouvel internationalisme prolétarien. Sous la pression des événements, cet optimisme progressiste très conventionnel fera long feu. Deux années plus tard, en juin 1988, Gorbatchev doit bien constater que la résistance à son projet internationaliste initial n'est pas venue des vieux cénacles brejnéviens, très minoritaires et complètement discrédités, mais des linéaments pré-marxistes, nationaux, qui structurent la mémoire des peuples de la grande fédération soviétique. Mieux: des groupes de pression mixtes, mi-nationaux mi-écologistes, contestent l'ensemble des structures soviétiques, voire la légitimité même de l'appareil. La perestroïka a ouvert la boîte de Pandore...

L'Europe post-communiste est donc en marche (S13); l'idéologie communiste a largement fait faillite, comme idée et comme pratique. Ce qui implique que l'URSS en tant que puissance mondiale ne dispose plus de cinquièmes colonnes dynamiques dans les pays occidentaux; c'est également une des raisons du profil bas qu'adopte Gorbatchev car l'histoire de ce siècle nous enseigne que l'arme la plus redoutable de Moscou a précisément été cette cinquième colonne. Et si les services américains ont sans doute tablé sur les crypto-libéraux parmi les réformistes gorbatchéviens, ils ont fait chou blanc. Nous autres, en revanche, partisans des identités européennes, pouvont développer notre propre cinquième colonne parmi les nationalistes russes et non-russes d'URSS et parmi les écologistes indépendants. Parallèlement à cette évolution, les Etats-Unis accusent un sérieux déclin, après la parenthèse du reaganisme, plus verbale que concrète. Le professeur Paul Kennedy (K19) a tiré le bilan: lorsque la puissance dominante ne détient plus le leadership technologique absolu ni une incontestable supériorité économique en tous domaines, elle entre dans une phase de déclin. Déclin qui, pour les Etats-Unis, s'est symbolisé tout récemment par l'acquisition du Manhattan Center Building par les Japonais.

Sur cet arrière-plan de déclin des deux super-gros, nous n'avons pas encore eu le temps, en Europe occidentale, d'esquisser un scénario affirmateur, où se trouveraient condensés toutes nos aspirations et tous nos intérêts. C'est une faiblesse. François Schlosser, dans Le Nouvel Observateur (S7), oppose un scénario positif à un scénario négatif. Ce dernier est une Europe nouvelle, auto-centrée autour de l'Allemagne, pays Baltes compris. Son scénario positif, c'est tout simplement un statu quo amélioré. Les pays européens du Comecon y sont positivement "finlandisés", ont reçu des institutions plus ou moins démocratiques et la CEE reste isolée sur elle-même. Les pays de l'AELE, eux, restent tels quels. Pour l'idéologie soft, qu'elle soit libérale ou socialoïde, ce statu quo amélioré est parfait: les économies se sont légèrement interpénétrées; les pays de l'Est sont gardés ou non par l'Armée Rouge si cela amuse encore Moscou mais il n'y a pas de grand espace européen, pas d'auto-centrage, pas de fusion, pas de réelle "maison commune". Les multinationales peuvent donc faire de bonnes affaires et améliorer leurs bilans. Les Etats-Unis restent économiquement présents en Europe, comme le souhaite Zinner (Z2). Valéry Giscard d'Estaing rejoint cette position lorsqu'il déclare à Paris-Match (G4) que la CEE ne peut se dissoudre dans une Europe de l'Atlantique à l'Oural. La soft-idéologie ambiante, l'établissement, l'espace de la pensée marchande, sont des partisans de la toute petite Europe... Et des adversaires de l'Europe Totale: nos adversaires...

Le mauvais scénario, pour François Schlosser, c'est celui d'une Europe allemande, c'est-à-dire recentrée autour de l'Allemagne réunifiée. Ce qui effraie en fait Schlosser, ce n'est pas tant la germanisation proprement dite que l'autonomisation spontanée de l'Europe par rapport aux stratégies des multinationales, l'émergeance de nouveaux circuits et flux économiques, annulant l'effet de la division et de la balkanisation de l'Europe. Quoi qu'il en soit, l'Allemagne étant le centre du continent européen, toutes les relations économiques et commerciales devront nécessairement passer par son territoire. Le commerce italo-scandinave, hollando-hongrois, anglo-roumain, etc. passe obligatoirement par le territoire allemand. Ensuite, le processus d'unification du continent passe également par les relations bilatérales tissées entre les petites nations de l'Est et de l'Ouest, méthode de détente qu'avait préconisée Pierre Harmel dans les années 60. Avec le dégel hongrois, ce processus est en train de reprendre de plus belle (B12, H3).

Quant à la France, dont les voies d'expansion économique ne portent pas vers l'Est ou vers les Balkans, son opinion publique doit savoir que des projets cohérents existent à Paris et en Allemagne pour pallier à cette situation (F6, K7). Depuis 1988, les observateurs allemands constatent que les craintes françaises de voir "dériver" l'Allemagne vers l'Est s'estompent et disparaissent (K7). Sous l'impulsion de quelques cercles diplomatiques et, en apparence sous l'oeil bienveillant de Mitterand, Français et Allemands envisagent une Ostpolitik commune. Richard von Weizsäcker le déclare en outre à Moscou: "La France et l'Allemagne peuvent collaborer [en Europe orientale et en URSS]. Il n'y a pas en ce domaine de voie allemande solitaire. Ce serait contre nos propres intérêts" (F6). D'importants cercles diplomatiques français abandonnent donc le vieil isolationisme récurrent de Paris, enterrent la méfiance héréditaire à l'égard de l'Allemagne, se distancient de l'idée d'une Europe exclusivement latine et carolingienne, renoncent à vouloir ancrer à tout prix la RFA à l'Ouest et adhèrent désormais à une forme de nationalisme grand-européen (K7). Ce sont là des tendances qu'il faut accentuer et qu'un visionnaire comme Jean Parvulesco a aperçu depuis longtemps déjà (P1, D5). A-t-il raison de dire que le grand projet gaullien de libération continentale, de libération eurasiatique, est en train de revenir subrepticement, à pas furtifs? Peut-être. Il est encore trop tôt pour répondre. L'histoire le confirmera ou l'infirmera.

Que la réunification plus que probable fasse imploser la CEE, que l'adhésion éventuelle de la Finlande, de la Pologne ou de la Hongrie à la CEE provoque un basculement tel qu'elle en acquiert un tout autre visage, l'important c'est qu'advienne, à l'aube du IIIième millénaire, l'Europe Totale que nous appelons de nos vœux. Mais la tâche sera lourde pour nous, si nous voulons participer à la construction de cet immense édifice. Nous devrons travailler avec plus d'énergie que jamais. Toutes les recettes de notre long après-guerre ont échoué. Plus aucune d'entre elles n'est intellectuellement satisfaisante. Il nous faut des systèmes sociaux nouveaux, obéissant à de tout autres principes. Il faut créer un droit adapté aux fantastiques innovations de notre siècle. Il faut réorganiser et redessiner nos territoires administratifs selon le mode des Länder allemands ou des cantons suisses, afin que toutes les spécificités qui constituent notre continent puissent être représentées valablement; ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Kiessling demande la fin de la départementalisation en RDA et la reconstitution des anciennes provinces. Enfin, nos armées devront être restructurées de fond en comble et dégagées de cette Alliance contre-nature qu'est l'OTAN.

Ces travaux innombrables et herculéens, auxquels notre mouvement de pensée devra participer, signalent que l'histoire est revenue et qu'elle nous interpelle. Ce que Jean Parvulesco appelle l'"ensoleillement ontologique" illuminera le cœur de nombreux citoyens d'Europe. Car elle revient la saison rougeoyante des Grands Brasiers et la forteresse révolutionnaire d'avant-garde achève de se construire dans quelques cerveaux hardis...

J'espère que cette salle en compte quelques-uns et qu'ils accompliront ce que l'Histoire commande, quand tombe le crépuscule des blocs et que s'annonce l'aurore des peuples.

Je vous remercie.

Bibliographie:

A.

A1) Herbert AMMON - Theodor SCHWEISFURTH, Friedensvertrag. Deutsche Konföderation. Europäisches Sicherheitssystem. Denkschrift zur Verwirklichung einer europäischen Friedensordnung, Ibf, Starnberg, 1985.

A2) Dominique AUDIBERT, "Hongrie: un réveil désordonné", Le Point, 890, 9 octobre 1989.

A3) Dominique AUDIBERT, "Hongrie: Bye, bye Lénine,...", Le Point, 891, 16 octobre 1989.

A4) Rudolf AUGSTEIN, "Ami, Go Home", Der Spiegel, 19/1989.

B.

B1) Egon BAHR, Interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel, 19/1989.

B2) Arnulf BARING, "Zerfällt das Zarenreich?", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Sept. 1989.

B3) Jörg BECKER, "US-amerikanischer Einfluß auf die Medien", in Eckart SPOO, op. cit.

B4) Volker BEECKEN, "Der Europagedanke: Deutsche Antwort oder bundesdeutsche Lebenslüge?", in SCHLEE, op. cit.

B4 bis) Hermann von BERG, "Der Weg zur Einheit wird frei", Mut, 266, Okt. 1989.

B5) Pierre BLANCHET, "Europe de l'Est: après l'effondrement du système totalitaire. Sur les décombres, quoi?", débat avec la participation d'Alexandre ADLER, Claude LEFORT, Paul THIBAUT, Alain BESANÇON, Hélène CARRERE d'ENCAUSSE, Pierre HASSNER, Thierry de MONTBRIAL, Christophe BERTRAM, Helmut SONNENFELDT, in Le Nouvel Observateur, 2-8 novembre 1989.

B6) Volker BÖGE - Peter WILKE, Sicherheitspolitische Alternativen. Bestandaufnahme und Vorschläge zur Diskussion, Nomos, Baden-Baden, 1984.

B7) F. BOLDT, "Mitteleuropa - Aktuelle Visionen seiner zukünftigen Gestalt", in BURMEISTER et alii, op. cit.

B8) Dieter BORKOWSKI, Erich Honecker. Statthalter Moskaus oder deutscher Patriot, Bertelsmann, München, 1987.

B9) Wilhelm BRAUNEDER, "Juristisches Mitteleuropa. Die Rechtstraditionen gemeinsamer Kultur", Mut, 246, Februar 1988.

B10) Karen BRESLAU, "Are These the Taiwans of Europe?", Newsweek, November 13, 1989.

B11) Pierre BRIANÇON, "Pays de l'Est: Moscou joue la non-ingérence. Mais limitée", Le Point, 891, 16 octobre 1989.

B12) Georg BRUNNER, "Die Bedeutung der kleineren Staaten des Warschauer Pakts für das Ost-West-Verhältnis", in JACOBSEN et alii, op. cit.

B13) H.-P. BURMEISTER, F. BOLDT, Gy. MESZAROS (Hrsg.), Mitteleuropa. Traum oder Trauma? Überlegungen zum Selbstbild einer Region, Temmen, Bremen, 1988.

Addendum:

B14) Justus B. BÜHLOW, Ostrevolution, Sinus, Krefeld, 1981.

C.

C1) James de CANDOLE, "Václav Havel as a Conservative Thinker", The Salisbury Review, Vol. 7, Nr. 2, December 1988.

C2) Jean CAU, "Elle ne se fara pas la réunification? Blague colossale! Elle est déjà faite!", Paris-Match, 23 novembre 1989.

C3) Yves CUAU, "La fin de l'après-guerre", Le Vif-L'Express, 352/2002, 17-23 novembre 1989.

C4) Arthur CONTE, "Aujourd'hui la mystique communiste est enterrée et Khomeiny prend la relève de Lénine", Paris-Match, 23 novembre 1989.

C5) Gordon A. CRAIG, Interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel, 1989.

D.

D1) Wjatscheslaw I. DASCHITSCHEW, "Das gesamteuropäische Haus und die deutsche Frage", in Mut, 267, Nov. 1989.

D2) Alain DAUVERGNE, "CEE: le risque d'implosion", Le Point, 888, 25 septembre 1989.

D3) Régis DEBRAY, Tous azimuts, Ed. Odile Jacob, Paris, 1989.

D4) Patrick DEMERIN, Passion d'Allemagne. Une citadelle instable, Ed. Autrement, Paris, 1986.

D5) Dominique DE ROUX, L'écriture de Charles De Gaulle, Trédaniel, Paris, 1989.

D6) James F. DOBBINS, "Die Vereinigten Staaten von Amerika, die Sowjetunion und die Deutschlandpolitik", Mut, 257, Jan. 1989.

D7) Andreas DOLLFUS, "Europa JA - Zentralismus NEIN", Mut, 258, Feb. 1989.

D8) Juris DREIFELDS, "Latvian National Rebirth", Problems of Communism, July-August 1989.

D9) François-Georges DREYFUS, Les Allemands entre l'Est et l'Ouest, Albatros, Paris, 1987.

D10) Heinrich DRIMMEL, Die Antipoden. Die Neue Welt in den USA und Österreich vor 1918, Amalthea, Wien/München, 1984.

D11) Heinz DÜRR, Interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel, 45/1989.

E.

E1) Horst EHMKE, "Perspektiven des europäisch-amerikanischen Verhältnisses in den neunziger Jahre", Europa Archiv, 44. Jahr, 15/16, 25. August 1989.

F.

F1) Ferenc FEHER/Agnès HELLER, Gauche de l'Est - Gauche de l'Ouest (contribution à la morphologie d'une relation problématique), Index (Etude n°10), Köln, 1985.

F2) Karl FELDMEYER, "Die Rückkehr der deutschen Frage", Mut, 266, Okt. 1989.

F3) Andrzej FLIS, "Crisis and Political Ritual in Postwar Poland", Problems of Communism, May-August 1989.

F4) Dieter FÖTISCH, "Die wirtschaftlichen Folgen der deutschen Wiedervereinigung", Criticón, 114, Juli/August 1989.

F5) Bernhard FRIEDMANN, Einheit statt Raketen. Thesen zur Wiedervereinigung als Sicherheitskonzept, Busse-Seewald, Herford, 1987.

F6) Renata FRITSCH-BOURNAZEL, "Paris-Bonn: Wachsende Chancen gemeinsamer Ostpolitik?", in JACOBSEN et alii, op. cit.

G.

G1) Marie-France GARAUD (éd.), numéro spécial de la revue Géopolitique, été 1989.

G2) Hans-Dietrich GENSCHER, Interview accordée à Der Spiegel, 39/1989.

G3) Manfred GERLACH, Interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel, 45/1989.

G4) Valéry GISCARD d'ESTAING, Interview accordé à Laurence MASUREL pour Paris-Match, 23 Novembre 1989.

G5) Paul GOBLE, "Soviet Ethnic Politics", Problems of Communism, July-August 1989.

G6) Günter GRASS, "Je ne crois pas à la réunification mais à la confédération des deux Etats", Paris-Match, 23 novembre 1989.

G7) Annemarie GROSSE-JÜTTE, "Profile neutraler/blockfreier Sicherheits- und Verteidigungspolitik", in Dieter LUTZ/A. GROSSE-JÜTTE, op. cit.

H.

H1) Christian HACKE, "Ein deutscher Patriot im Gegenstrom der Nachkriegsentwicklung. Zum 100. Geburtstag von Jakob Kaiser", Deutschland Archiv, Februar 1988.

H2) Karl-Eckhard HAHN, "Westeuropäische Integration, mitteleuropäisches Tauwetter und die deutsche Frage", Criticón, 113, Mai/Juni 1989.

H3) János HAJDU, "Die Bedeutung der kleineren Staaten Europas für das Ost-West-Verhältnis", in JACOBSEN et alii, op. cit.

H4) P. HANAK, "Schöpferische Kraft und Pluralität in der mitteleuropäischen Kultur", in BURMEISTER et alii, op. cit.

H5) P. HANAK, "Mitteleuropa als historische Region der Neuzeit", Ibid.

H6) Peter HAUNGS (Hrsg.), Europäisierung Europas?, Nomos, Baden-Baden, 1989.

H7) Václav HAVEL, Interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel, 45/1989.

H8) Kurt HEISSIG, "Deutschland und der Freiheitskampf Ost-Mitteleuropas", Die Aula, 7-8/1987.

H9) Stefan HEYM, "Hurra für den Pöbel", Der Spiegel, 45/1989.

H10) Rudolf HILF, Deutsche und Tschechen. Bedeutung und Wandlungen einer Nachbarschaft in Mitteleuropa mit einem Exkurs zur deutschen Frage, Leske + Budrich, Opladen, 1986.

H11) Klaus HORNUNG, "Gorbatschow auf Lenin-Kurs. Moskau, die Deutsche Frage und der "neue Stil"", Mut, 260, April 1989.

I/J.

IJ1) Eckhard JESSE, "Der "dritte Weg" in der deutschen Frage. Über die Aktualität, Problematik und Randständigkeit einer deutschlanpolitischen Position", Deutschland Archiv, 22. Jahr, Nr. 5/1989.

IJ2) Hanns-D. JACOBSEN, Heinrich MACHOWSKI, Dirk SAGER (Hrsg.), Perspektiven für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Festschrift zum 20-jährigen Bestehen des Politischen Clubs Berlin, Nomos, Baden-Baden, 1989.

K.

K1) Heinz J. KIEFER, "Die Europäische Nation Deutschland", Mut, 261, Mai 1989.

K2) Günter KIESSLING, Neutralität ist kein Verrat. Entwurf einer europäischen Friedensordnung, Straube, Erlangen, 1989.

K3) Günter KIESSLING, "Abrüstung und deutsche Frage", in Europa. Nationaleuropäisches Forum, 2/1989.

K4) Klaus Peter KISKER, "Veränderungen in den ökonomischen Beziehungen USA-BRD", in Eckart SPOO, op. cit.

K5) Hans-Helmuth KNÜTTER; "Die westdeutschen Parteien und der Antifaschismus", Mut, 266, Okt. 1989.

K6) Mauno KOIVISTO, Interview accordée à l'hebdomadaire Der Spiegel, 37/1989.

K7) Ingo KOLBOOM, "Ostpolitik als deutsch-französische Herausforderung", Europa Archiv, 44. Jahr, 4, 25. Februar 1989.

K8) György KONRAD, Antipolitik. Mitteleuropäische Meditationen, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1985.

K9) György KONRAD, "Mein Traum von Europa", in Kursbuch, 81, Sept. 1985.

K10) György KONRAD, "Den westlichen Höhlenforschern zur Aufmerksamkeit empfohlen", in BURMEISTER et alii, op. cit.

K11) Michel KORINMAN, "Naissance et renaissance d'un projet géopolitique", Hérodote, 48, Janv.-mars 1988.

K12) Hartmut KOSCHYK, Die Zukunft Deutschlands in Europa, BdV, Bonn, 1989.

K13) A. KRASINSKI, "Mitteleuropa", in BURMEISTER et alii, op. cit.

K14) Charles KRAUTHAMMER, "Return of the German Question", Time, September 25, 1989.

K15) J. KREN, "Historische Wandlungen des Tschechentums", in BURMEISTER et alii, op. cit.

K16) Detlev KÜHN, "Nachdenken über Deutschland - und handeln", Mut, 253, Sept. 1988.

K17) Detlef KÜHN, "Noch in diesem Jahrhundert", Mut, 266, Okt. 1989.

K18) Milan KUNDERA, "Das Abenteuer des europäischen Romans. Ein Gespräch mit dem tschechischen Schriftsteller Milan Kundera", Beilage der Süddeutschen Zeitung zur Frankfurter Buchmesse, 7. Okt. 1987.

Addendum:

K19) Paul KENNEDY, The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Random House, New York, 1987.

L.

L1) Pierre LELLOUCHE, "Au péril de l'Alliance", Le Point, 888, 25 septembre 1989.

L2) Egil LEVITS, "Der politische Aufbruch in den baltischen Staaten. Das Problem der Selbstbestimmung der nichtrussischen Völker in der Sowjetunion", Europa Archiv, 44. Jahr, 13, 10. Juli 1989.

L3) Werner LINK, "Gesamteuropäische Kooperationsansätze und Perspektiven", in Peter HAUNGS, op. cit.

L4) Wladimir B. LOMEJKO, "Das "Haus Europa" aus sowjetischer Sicht", in JACOBSEN/MACHOWSKI/SAGER, op. cit.

L5) Jochen LÖSER - Ulrike SCHILLING, Neutralität für Mitteleuropa. Das Ende der Blöcke, Bertelsmann, München, 1984.

L6) Alain LOUYOT, "Cinq scénarios pour l'Europe", Le Vif-L'Express, 352/2002, 17-23 novembre 1989.

L7) Dieter LUTZ - Annemarie GROSSE-JÜTTE (Hrsg.), Neutralität - Eine Alternative? Zur Militär- und Sicherheitspolitik neutraler Staaten in Europa, Nomos, Baden-Baden, 1982.

M.

M1) Claudio MAGRIS, Introduction à Roman SCHNUR, op. cit.

M2) Elie MARCUSE, "Europa über alles! Une interview exclusive de Horst Teltschick, le plus proche conseiller du Chancelier Kohl", Le Vif-L'Express, 352/2002, 17-23 novembre 1989.

M3) Tadeusz MAZOWIECKI, Interview accordée à Der Spiegel, 39/1989.

M4) Alfred MERCHTERSHEIMER/Erich SCHMIDT-EENBOOM, "Die Rolle der Bundesrepublik Deutschland in der US-Militärdoktrin", in Eckart SPOO, op. cit.

M5) Michael MEYER, "Germany's Mission", Newsweek, November 13, 1989.

M6) Adam MICHNIK, "Liegt die Existenz der DDR im Interesse Polens?", Der Spiegel, 42/1989.

M7) Werner MEYER-LARSEN, "Durchmuddeln mit George", Der Spiegel, 8/89.

N.

N1) Miklos NEMETH, Interview accordée à Der Spiegel, 43/1989.

N2) Günther NENNING, "Dieses deutsche Geisterreich...", Mut, 266, Okt. 1989.

N3) Thomas NOWOTNY, "Neutralitätspolitik", Europa Archiv, 44. Jahr, 13, 10. Juli 1989.

O.

O1) Achille OCCHETTO, "Neue Leitideen für eine europäische Linke. Etatismus und Neoliberalismus: eine falsche Alternative", Die Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte, 33. Jahrgang, 8, August 1985.

P.

P1) Jean PARVULESCO, Préface à Dominique De Roux, op. cit. (D5).

P2) Lothar PENZ, "Zukünftige Verteidigung", in Europa. Nationaleuropäisches Forum, 2/1989.

P3) Nikolaï PORTUGALOW, "Perestroïka im Bewußtsein der Deutschen. Die Zukunft der Bundesrepublik in einem Europa vom Atlantik bis zum Ural", Der Spiegel, 23/1989.

R.

R1) Jean-François REVEL, "Repartir à zéro", Le Point, 891, 16 octobre 1989.

R2) A.M. ROSENTHAL, "Alptraum für Westeuropa", Der Spiegel, 19/1989.

R3) Peter RUGE, Interview accordée à l'hebdomadaire Le Point, 888, 25 septembre 1989, p.35.

S.

S1) Tilo SCHABERT, "Die Atlantische Zivilisation. Über die Entstehung der einen Welt des Westens", in Peter HAUNGS, op. cit.

S2) Alfred SCHICKEL, "Schlesien, Brücke zwischen Deutschen und Polen", Mut, 253, Sept. 1988.

S3) Bruno SCHIER, West und Ost in den Volkskulturen Mitteleuropas, N.G. Elwert Verlag, Marburg, 1989.

S4) Emil SCHLEE (Hrsg.), Deutsche Frage - Deutsche Antworten, Arndt, Kiel, 1985.

S5) Rolf SCHLIERER, "Wiedervereinigung und Europäische Union", Criticón, 113, Mai/Juni 1989.

S6) Karl SCHLÖGEL, Die Mitte liegt ostwärts. Die Deutschen, der verlorene Osten und Mitteleuropa, Corso bei Siedler, Berlin, 1986.

S7) François SCHLOSSER, "La fin du bloc de l'Est? Quand l'Allemagne s'éveillera...", Le Nouvel Observateur, 2-8 novembre 1989.

S8) Elmar SCHMÄHLING, "Unsere Existenz ist unmittelbar berührt. Die Atomstrategie der NATO", Der Spiegel, 18/1989.

S9) Roman SCHNUR, Transversale. Spurensicherungen in Mitteleuropa, Karolinger, Wien, 1988.

S10) Thomas SCHREIBER, "La permanence du problème national en Europe centrale et orientale", Hérodote, 48, janv.-mars 1988.

S11) Wolfgang SCHULLER, "Zusammengehörigkeit über Systemgrenzen", Mut, 246, Februar 1988.

S12) Peter SCHWAN, "Europa als Dritte Kraft", in Peter HAUNGS, op. cit.

S13) Hans-Peter SCHWARZ, "Auf dem Weg zum post-kommunistischen Europas", Europa Archiv, 44. Jahr, 11, 10. Juni 1989.

S14) Jaroslav SEDIVY, "Neue Bedingungen für die Beziehungen zwischen sozialistischen Staaten", Europa Archiv, 44. Jahr, 15/16, 25. August 1989.

S15) Thomas SHERLOCK, "Politics and History under Gorbachev", Problems of Communism, May-August 1988.

S16) Eckart SPOO, Die Amerikaner in der Bundesrepublik. Besatzungsmacht oder Bündnispartner?, Kiepenhauer & Witsch, Köln, 1989.

S17) Wolfgang STRAUSS, ""Nieder mit der Partei!"", in Europa. Nationaleuropäisches Forum, 2/1989.

S18) Carl Gustaf STRÖHM, "Bonn-Washington, eine zerrüttete Ehe?", Criticón, 113, Mai/Juni 1989.

S19) Scott SULLIVAN, "A German-Slav Affinity?", Newsweek, November 13, 1989.

S20) Roman SZPORLUK, "Dilemmas of Russian Nationalism", Problems of Communism, July-August 1989.

S21) J. SZÜCS, "Ungarns regionale Lage in Europa", in BURMEISTER et alii, op. cit.

T.

T1) Harald THOMAS, "Friedenszone nicht Schlachtfeld", in Europa. Nationaleuropäisches Forum, 2/1989.

T2) Piet TOMMISSEN, "De Grootruimtetheorie van wijlen Carl Schmitt", Dietsland Europa, 12/1985.

T3) Arnold TOYNBEE, A Study of History, Volume 8, Oxford, OUP, 1954-63, pp. 126-150. Ibid., Volume 12 ("Reconsiderations"), pp. 536-546.

V.

V1) M. VAJDA, "Wer hat Rußland aus Europa ausgeschlossen?", in BURMEISTER et alii, op. cit.

V2) Georges VALANCE, "Une sacrée prise de poids", Le Point, 888, 25 septembre 1989.

V3) V. Stanley VARDYS, "Lithuanian National Politics", Problems of Communism, July-August 1989.

V4) Michael VOGT, "Neutralität: Fakten und Gedanken zu einem politischen Tabu", in SCHLEE, op. cit.

V5) Karsten D. VOIGT, "Die Vereinigung Europas - Westeuropäische Integration und gesamteuropäische Kooperation", Europa Archiv, 44. Jahr, 13, 10. Juli 1989.

W.

W1) Karlheinz WEISSMANN, "Die konservative Option. Vorschläge für eine andere Politik", Criticón, 113, Mai/Juni 1989.

W2) Bernard WILLMS - Paul KLEINEWEFERS, Erneuerung aus der Mitte. Diesseits von Ost und West, Busse-Seewald, Herford, 1988.

W3) Karel Van WOLFEREN, Vom Mythos der Unbesiegbaren. Anmerkungen zur Weltmacht Japan, Droemer-Knaur, München, 1989.

W4) Wichard WOYKE, "Das "Haus Europa" aus westeuropäischer Sicht", in JABOBSEN et alii, op. cit.

Z.

Z1) Jan ZAPRUDNIK, "Bielorussian Reawakening", Problems of Communism, July-August 1989.

Z2) Paul E. ZINNER, "Das "gemeinsame Haus Europa" aus amerikanischer Sicht", in JACOBSEN et alii, op. cit.

Articles anonymes:

AA1) AA, "If two Germanies became one", The Economist, 2-8 September 1989.

AA2) AA, "Germanies in confusion", The Economist, 7-13 October 1989.

AA3) AA, "In Search of Central Europe", The Salisbury Review, Vol. 6, Nr. 4, June 1988.

AA4) AA, "EG-Kommissar aus der DDR?", Der Spiegel, 44/1989.

AA5) AA, "Das Handels- und Industrieministerium Miti organisiert die Angriffe auf die Weltmärkte", Der Spiegel, 45/1989.

AA6) AA, "Deutschland, eine Supermacht?", Der Spiegel, 47/1989.

AA7) AA, "Der Umbruch im Warschauer Pakt macht Nato-Pläne zur Makulatur", Der Spiegel, 47/1989.

AA8) AA, "Wir Europäer sollen uns opfern", Der Spiegel, 17/1989.

AA9) AA, "Unsere Antwort wird Nein sein", Der Spiegel, 18/1989.

AA10) AA, "Der Iwan kommt - und feste druff. Wie die Amerikaner den großen Atomschlag in Europa übten", Der Spiegel, 18/1989.

AA11) AA, "Auf der Hut vor Deutschland", Der Spiegel, 19/1989.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

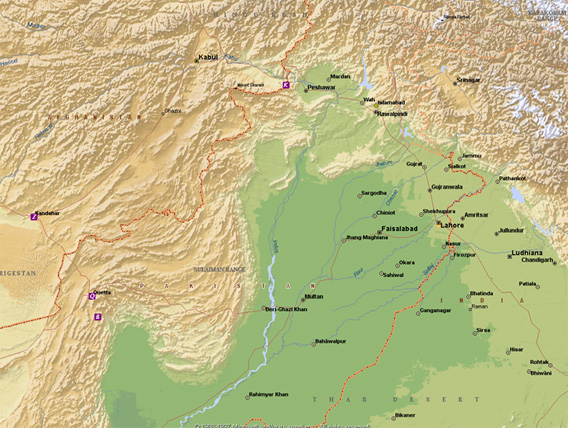

La decisión de Kirguistán de cerrar la base militar de Manas para Estados Unidos y la OTAN en sus operaciones intervencionistas en Afganistán sitúa hoy a ese país en el centro de la geopolítica en Asia central.

La decisión de Kirguistán de cerrar la base militar de Manas para Estados Unidos y la OTAN en sus operaciones intervencionistas en Afganistán sitúa hoy a ese país en el centro de la geopolítica en Asia central.

Russes et Américains se livrent en ce moment à un gigantesque Monopoly stratégique en Asie centrale. A la clé, le contrôle de bases militaires.

Russes et Américains se livrent en ce moment à un gigantesque Monopoly stratégique en Asie centrale. A la clé, le contrôle de bases militaires.