No próximo sábado, dia 27 de Junho, decorrerá em Lisboa a primeira Universidade de Verão da Associação Terra e Povo, que contará com a presença de vários oradores de diversos países. A recepção dos participantes será feita a partir das 10 horas e os trabalhos iniciar-se-ão às 10:30, prevendo-se que terminem às 17:30. As inscrições são limitadas e obrigatórias, devendo ser feitas por correio electrónico ou telefone. O preço é de € 30 e inclui almoço. Associados e estudantes beneficiam do preço reduzido de € 25.

No próximo sábado, dia 27 de Junho, decorrerá em Lisboa a primeira Universidade de Verão da Associação Terra e Povo, que contará com a presença de vários oradores de diversos países. A recepção dos participantes será feita a partir das 10 horas e os trabalhos iniciar-se-ão às 10:30, prevendo-se que terminem às 17:30. As inscrições são limitadas e obrigatórias, devendo ser feitas por correio electrónico ou telefone. O preço é de € 30 e inclui almoço. Associados e estudantes beneficiam do preço reduzido de € 25.

Organização: Associação Terra e Povo

lundi, 23 novembre 2009

Entretien de G. Faye avec le "Giornale d'Italia" (1998)

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

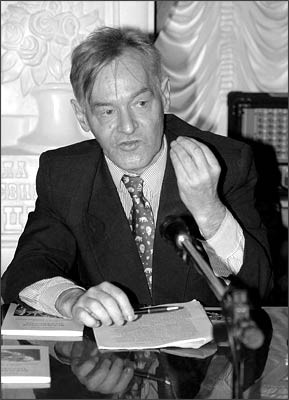

Entretien de Guillaume Faye avec le «Giornale d'Italia» (24 juillet 1998)

Q.: Guillaume Faye, vous avez aujourd'hui 49 ans et pendant vingt ans vous avez été le véritable moteur intellectuel de la “nouvelle droite”. Est-ce un rôle que vous revendiquez sans polémique?

GF: Avec Giorgio Locchi, j'ai orienté la nouvelle droite française dans un sens anti-occidental et anti-américain, alors, qu'à l'instar des nombreuses droites européennes de l'après-guerre, cette nouvelle droite française était partie de positions conservatrices, philo-américaines et anti-communistes. Or le communisme était déjà mort dans les années 70. Nous devons créer de nouveaux concepts.

Q.: Est-ce un hasard si, après votre départ, la “nouvelle droite" semble avoir marqué un temps d'arrêt...

GF: En effet, l'aventure de la nouvelle droite s'est achevée, néanmoins, en France, c'est la première fois depuis l'Action Française qu'un courant de pensée de droite a pu atteindre le niveau intellectuel de l'extrême-gauche. Avec la nouvelle droite, nous avons eu affaire à un premier mouvement de droite que l'on ne considérait pas d'emblée comme complètement stupide. La nouvelle droite a modifié le paysage politique et culturel français parce qu'elle a été un mouvement de droite qui, après la seconde guerre mondiale, ne se présentait pas comme réactionnaire ou nostalgique. Toutes les manifestations de la nouvelle droite entre 1970 et 1985 faisaient parler d'elles dans les médias. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas car les médias se désintéressent du combat intellectuel.

Q.: Quelles sont les nouvelles lignes de combat culturel que vous proposez personnellement aujourd'hui?

GF: La nouvelle droite a développé après mon départ des axes de réflexion que je conteste et que je ne trouve pas pertinents comme l'alliance entre l'Europe et le tiers-monde, le communautarisme (ndlr: que “Synergies européennes” ne conteste pas à condition que la réflexion sur le communautarisme américain débouche sur des positions originales, en adéquation avec la pensée politique européenne; Faye critique ici la mauvaise interprétation néo-droitiste actuelle de ce communautarisme américain) et l'ethnopluralisme (ndlr: Faye critique ici le romantisme qui consiste à trouver formidable la juxtaposition en une harmonie idyllique des ethnies les plus dissemblables sur un même territoire européen, comme, par exemple, les banlieues françaises, modèle inacceptable et dépourvu de toute convivialité; de telles positions sont défendues aujourd'hui par de Benoist et Champetier) et, partiellement, le philo-islamisme (ndlr: Faye critique ici les positions des islamophiles naïfs, qui prennent pour argent comptant, sans le moindre esprit critique, les affirmations les plus contestables ou les plus boîteuses, pourvu qu'elles soient émises par des musulmans; la branche néo-traditionaliste de la ND parisienne, orchestrée par Arnaud Guyot-Jeannin, adopte de telles positions). Enfin, je critique aussi une sorte d'anti-christianisme caricatural, folklorique et mal compris. Aujourd'hui, à la fin des années 90, ces idées ont basculé dans l'utopie et ne sont plus défendables parce que le panorama politique global a changé et que nous subissons une colonisation de la part des ressortissants du tiers-monde, parce que l'Islam se renforce dans la mesure où il adopte des positions revanchistes et anti-colonialistes, alors que l'ère de la colonisation européenne est définitivement révolue et que nos générations n'en sont nullement responsables. Nous devons déterminer dans un avenir proche si les Américains sont pour nous des compétiteurs ou des ennemis, des hostes ou des inimici. Pour moi, ils ne sont pas inimici, soit des ennemis à écraser, mais des hostes, des compétiteurs, auxquels nons serons confrontés.

Q.: Adhérez-vous à l'idée d'«Union Européenne»?

GF: Les entités nationales sont appelées à disparaître au bénéfice d'une réalité fédérale, de macrorégions ou d'une Europe qui, après s'être dotée d'un drapeau et d'une monnaie, se donnera également une politique étrangère commune et de nouvelles institutions. Telles sont les batailles que nous allons devoir affronter contre l'atlantisme. L'élargissement de l'OTAN a pour objectif d'empêcher l'indépendance européenne et de placer la force nucléaire française, aujourd'hui indépendante, sous le commandement intégré.

Q.: Mais la nouvelle Europe accepte la notion de marché?

GF: Je garde mes idées de “troisième voie”, mais je veux une troisième voie qui permette d'entrer en compétition économique avec les Etats-Unis. Je suis en faveur d'un système de grande autarcie, dirigé contre le WTO, capable d'assumer le contrôle du politique sur l'économie mais sans fiscalisme ni archéo-socialisme. Je dis oui aux grands groupes industriels européens, à des opérations comme celle de l'Airbus.

Q.: Quels sont les alliés potentiels de l'Europe?

GF: On pourrait envisager des alliés provisoires et aléatoires comme la Chine et l'Inde. Aussi la Russie, mais elle s'est effondrée aujourd'hui et cet effondrement pose problème. La Russie cherche également l'alliance de la Chine et de l'Inde.

Q.: Pourra-t-on tenir tête aux Etats-Unis?

GF: Les Etats-Unis contrôlent pour le moment la situation mais ne semblent pas se rendre compte de ce qui arrivera avec l'euro et à la suite du processus d'unification européenne.

Q.: Et l'Islam?

GF: Les Etats-Unis ont intérêt à ce que l'Islam s'affirme en Europe parce qu'il constitue un facteur de ralentissement de l'unification européenne.

Q.: L'Europe se fera-t-elle?

GF: Nous avons perdu une bataille mais non pas la guerre. L'important, c'est que les élites européennes abandonnent le nationalisme archaïque et acquièrent la conscience d'appartenir à un peuple européen unique. Car il y a un ennemi extérieur commun. “Synergies européennes”, plus que le GRECE, va dans le sens de cette unification de l'Europe.

(Propos recueillis par Michele Fasolo pour Il Giornale d'Italia, 24 juillet 1998).

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, europe, france, politique, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 22 octobre 2009

R. Steuckers: entretien pour le journal Hrvatsko Slovo

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Robert Steuckers :

Entretien pour le journal

Hrvatsko Slovo

Propos recueillis par Tomislav Sunic

1. Quelle est votre carte d'identité?

Je suis né en 1956 à Uccle près de Bruxelles. J'ai été à l'école de 1961 à 1974 et à l'Université et à l'école de traducteurs-interprètes de 1974 à 1980. Dans ma jeunesse, j'ai été fasciné par le roman historique anglais, par la dimension épique de l'Ivanhoe de Walter Scott, de la légende de Robin des Bois, par l'aventure de Quentin Durward, par les thématiques de la Table Ronde. Le cadre médiéval et la profondeur mythique ont très tôt constitué chez moi des référentiels importants, que j'ai complété avec notre propre héritage littéraire épique flamand, avec le Lion des Flandres de Hendrik Conscience, et par les thèmes bretons, découverts dans Le Loup Blanc de Paul Féval. Certes, j'ai lu à l'époque de nombreuses éditions vulgarisées, parfois imagées, de ces thématiques, mais elles n'ont cessé de me fasciner. Des films comme Excalibur ou Braveheart prouvent que ce filon reste malgré tout bien ancré dans l'imaginaire européen. En dépit des progrès techniques, du désenchantement comme résultat de plusieurs décennies de rationalisme bureaucratique, les peuples ont un besoin vital de cette veine épique, il est donc nécessaire que la trame de ces légendes ou que ces figures héroïsées demeurent des réferentiels impassables. Sur le plan philosophique, avant l'université, dans l'adolescence de 12 à 18 ans qui reste la période où s'acquièrent les bases éthiques et philosophiques essentielles du futur adulte, j'ai abordé Nietzsche, mais surtout Spengler parce qu'il met l'histoire en perspective. Pour un adolescent, Spengler est difficile à digérer, c'est évident et on n'en retient qu'une caricature quand on est un trop jeune lecteur de cet Allemand à la culture immense, qui nous a légué une vision synoptique de l'histoire mondiale. Toutefois, j'ai retenu de cette lecture, jusqu'à aujourd'hui, la volonté de mettre l'histoire en perspective, de ne jamais soustraire la pensée du drame planétaire qui se joue chaque jour et partout. Juste avant d'entrer à l'université, pendant la dernière année de l'école secondaire, j'ai découvert Toynbee, A Study of History, sa classification des civilisations, son étude des ressorts de celles-ci, sa dynamique de “challenge-and-response”; ensuite, pour la Noël 1973, il y avait pour moi dans la hotte des cadeaux Révolte contre le monde moderne de Julius Evola et une anthologie de textes de Gottfried Benn, où celui-ci insistait sur la notion de “forme”. J'avais également lu mes premiers ouvrages d'Ernst Jünger. A l'école, j'avais lu notamment le Testament espagnol de Koestler et La puissance et la gloire de Graham Greene, éveillant en moi un intérêt durable pour la littérature carcérale et surtout, avec le prêtre alcoolique admirablement mis en scène par Greene, les notions de péché, de perfectibilité, etc. que transcende malgré tout l'homme tel qu'il est, imparfait mais sublime en dépit de cette imperfection. Dès la première année à l'Université, je découvre la veine faustienne à partir de Goethe, les deux chefs-d'œuvre d'Orwell (La ferme des animaux et 1984), Darkness at Noon de Koestler (autre merveille de la littérature carcérale!). Immédiatement dans la foulée, je me suis plongé dans son ouvrage philosophique The Ghost in the Machine, qui m'a fait découvrir le combat philosophique, à mon avis central, contre le réductionnisme qui a ruiné le continent européen et la pensée occidentale en ce siècle et dont nous tentons péniblement de sortir aujourd'hui. Depuis ma sortie de l'université, j'ai évidemment travaillé comme traducteur, mais j'ai aussi fondé mes revues Orientations (1982-1992), Vouloir (depuis 1983), et co-édité avec mes amis suisses et français, le bulletin Nouvelles de Synergies Européennes (depuis 1994). Entre 1990 et 1992, j'ai travaillé avec le Prof. Jean-François Mattéi à l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques des Presses Universitaires de France.

2. Dans les milieux politico-littéraires, on vous colle souvent l'étiquette de “droitier”. Etes-vous de droite ou de gauche. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui?

Dans l'espace linguistique francophone, cela a été une véritable manie de coller à tout constestataire l'étiquette de “droite”, parce que la droite, depuis le libéralisme le plus modéré jusqu'à l'affirmation nationaliste la plus intransigeante, en passant par toutes les variantes non progressistes du catholicisme, ont été rejetées sans ménagement dans la géhenne des pensées interdites, considérées arbitrairement comme droitières voire comme crypto-fascistes ou carrément fascistes. Cette manie de juger toutes les pensées à l'aune d'un schéma binaire provient en droite ligne de la propagande communiste française, très puissante dans les médias et le monde des lettres à Paris, qui tentait d'assimiler tous les adversaires du PCF et de ses satellites au fascisme et à l'occupant allemand de 1940-44. Or, au-delà de cette polémique —que je ne reprendrai pas parce que je suis né après la guerre— je constate, comme doivent le constater tous les observateurs lucides, que les cultures dans le monde, que les filons culturels au sein de chaque culture, sont l'expression d'une pluralité inépuisable, où tout se compose, se décompose et se recompose à l'infini. Dans ce grouillement fécond, il est impossible d'opérer un tri au départ d'un schéma simplement binaire! La démarche binaire est toujours mutilante. Ceci dit, je vois essentiellement trois pistes pour échapper au schéma binaire gauche/droite.

- La première vient de la définition que donnait le grand économiste français François Perroux du rôle de l'homme dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la communauté où il est né par le hasard des circonstances. L'homme selon Perroux est une personne qui joue un rôle pour le bénéfice de sa communauté et non pas un individu qui s'isole du reste du monde et ne donne rien ni aux siens ni aux autres. En jouant ce rôle, l'homme tente au mieux d'incarner les valeurs impassables de sa communauté nationale ou religieuse. Cette définition a été classé à droite, précisément parce qu'elle insistait sur le caractère impassable des grandes valeurs traditionnelles, mais bon nombre d'hommes de gauche, qu'ils soient chrétiens, musulmans, agnostiques ou athées, en reconnaîtront la pertinence.

- La deuxième piste, très actuelle, est celle que nous indique le communautarisme américain, avec des auteurs comme Sandel, Taylor, McIntyre, Martha Nussbaum, Bellah, Barber,Walzer, etc. Au cours du XXième siècle, les grandes idéologies politiques dominantes ont tenté de mettre les valeurs entre parenthèses, de procéder à une neutralisation des valeurs, au bénéfice d'une approche purement technocratique des hommes et des choses. Dans les années 50 et 60, l'idéologie dominante de l'Occident, aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest, a été ce technocratisme, partagé par le libéralisme, la sociale-démocratie et un conservatisme qui se dégageait des valeurs traditionnelles du catholicisme ou du protestantisme (en Allemagne: de l'éthique prussienne du service à l'Etat). Les questions soulevées par les valeurs, dans l'optique d'une certaine philosophie empirique, néo-logique, étaient des questions vides de sens. Ce refus occidental des valeurs a généré un hyper-individualisme, une anomie générale qui se traduit par un incivisme global et une criminalité débridée en croissance continue. Le questionnement soulevé aujourd'hui par l'école communautarienne américaine est une réponse à l'anomie occidentale (dont on n'est pas toujours fort conscient dans les pays européens qui ont connu le communisme) et cette réponse transcende évidemment le clivage gauche/droite.

- La troisième piste est celle des populismes. Sous le titre significatif de Beyond Left and Right. Insurgency and the Establishment, une figure de proue de la gauche radicale américaine, David A. Horowitz, a publié récemment un ouvrage qui fait sensation aux Etats-Unis depuis quelques mois. Horowitz recence toutes les révoltes populaires américaines contre l'établissement au pouvoir à Washington, depuis 1880 à nos jours. Délibérément, Horowitz choisit à gauche comme à droite ses multiples exemples de révoltes du peuple contre ces oligarchies qui ne répondent plus aux nécessités cruelles qui frappent la population dans sa vie quotidienne. Horowitz brise un tabou tenace aux Etats-Unis, notamment en s'attaquant au caractère quelque peu coercitif des gauches, depuis le New Deal de Roosevelt jusqu'à nos jours. Une coercition subtile, bien camouflée derrière des paroles moralisantes... C'est à dessein que j'ai choisis ici des exemples américains, car les idéologèmes américains sont indépendants, finalement, des clivages européens nés de la seconde guerre mondiale. Même des propagandistes chevronnés ne pourront accuser de “fascisme” des filons idéologiques nés en plein centre ou en marge des traditions “républicaines” ou “démocrates”. Ce qui importe, c'est de défendre un continuum dans lequel on s'inscrit avec sa lignée.

3. Dans vos écrits sur la géopolitique, on perçoit une très nette influence des grands géopolitologues comme Kjellén, Mackinder, Haushofer et Jordis von Lohausen; vous semblez aussi vous intéresser aux travaux du Croate Radovan Pavic. De votre point de vue d'Européen du Nord-Ouest, comment percevez-vous la Mitteleuropa, plus particulièrement la Croatie?

C'est certain, j'ai été fasciné par les travaux des classiques de la géopolitique. J'ai rédigé des notes sur les géopolitologues dans l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques, éditée par le Prof. Jean-François Mattéi (Paris, 1992). Le dernier numéro de ma revue Vouloir (n°9/1997) est consacré à ces pionniers de la pensée géopolitique. En ce qui concerne votre compatriote Pavic, c'est, avec le Français Michel Foucher (Lyon), le meilleur dessinateur de cartes expressives, parlantes, suggestives en Europe aujourd'hui. L'art de la géopolitique, c'est avant tout l'art de savoir dessiner des cartes qui résument à elles seules, en un seul coup d'oeil, toute une problématique historique et géographique complexe. Pavic et Klemencic (avec son atlas de l'Europe, paru cette année à Zagreb) perpétuent une méthode, lancée par la géopolitique allemande au début de ce siècle, mais dont les racines remontent à ce pionnier de la géographie et de la cartographie que fut Carl Ritter (1779-1859). Quant à ma vision de la Mitteleuropa, elle est quelque peu différente de celle qu'avait envisagée Friedrich Naumann en 1916. Au beau milieu de la première guerre mondiale, Naumann percevait sa Mitteleuropa comme l'alliance du Reich allemand avec l'Autriche-Hongrie, flanquée éventuellement d'une nouvelle confédération balkanique faisant fonction d'Ergänzungsraum pour la machine industrielle allemande, autrichienne et tchèque. Cette alliance articulée en trois volets aurait eu son prolongement semi-colonial dans l'empire ottoman, jusqu'aux côtes de la Mer Rouge, du Golfe Persique et de l'Océan Indien. Aujourd'hui, un élément nouveau s'est ajouté et son importance est capitale: le Rhin et le Main sont désormais reliés au Danube par un canal à gros gabarit, assurant un transit direct entre la Mer du Nord et l'espace pontique (Fleuves ukrainiens, Crimée, Mer Noire, Caucase, Anatolie, Caspienne). Cette liaison est un événment extraordinaire, une nouvelle donne importante dans l'Europe en voie de formation. La vision du géopolitologue Artur Dix, malheureusement tombé dans l'oubli aujourd'hui, peut se réaliser. Dix, dans son ouvrage principal (Politische Geographie. Weltpolitisches Handbuch, 1923), a publié une carte montrant quelles dynamiques seraient possibles dès le creusement définitif du canal Main/Danube, un projet qu'avait déjà envisagé Charlemagne, il y a plus de mille ans! Aujourd'hui le Rhin est lié à la Meuse et pourrait être lié au Rhône (si les gauches françaises et les nationalistes étriqués de ce pays ne faisaient pas le jeu des adversaires extra-européens de l'unité de l'Europe et du rayonnement de sa culture). Les trafics sur route sont saturés en Europe et le transport de marchandises par camions s'avèrent trop cher. L'avenir appartient aux péniches, aux barges et aux gros-pousseurs fluviaux. Ainsi qu'aux oléoducs transcaucasiens. Fin décembre 1997, l'armée belge en poste en Slavonie orientale a plié bagages et a acheminé tout son charroi et ses blindés par pousseurs jusqu'à Liège, prouvant de la sorte l'importance militaire et stratégique du système fluvial intérieur de la Mitteleuropa. La mise en valeur de ce réseau diminue ipso facto l'importance de la Méditerranée, contrôlée par les flottes américaine et britannique, appuyées par leur allié turc. Les Etats d'Europe centrale peuvent contrôler aisément, par leurs propres forces terrestres la principale voie de passage à travers le continent. La liaison Rotterdam/Constantza devient l'épine dorsale de l'Europe. Quant à la Croatie, elle est une pièce importante dans cette dynamique, puisqu'elle est à la fois riveraine du Danube en Slavonie et de l'Adriatique, partie de la Méditerranée qui s'enfonce le plus profondément à l'intérieur du continent européen et qui revêt dès lors une importance stratégique considérable. Au cours de l'histoire, quand la Croatie appartenait à la double monarchie austro-hongroise et était liée au Saint-Empire, dont le territoire belge d'aujourd'hui faisait partie intégrante, elle offrait à cet ensemble complexe mais mal unifié une façade méditerranéenne, que l'empire ottoman et la France ont toujours voulu confisquer à l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie pour les asphyxier, les enclaver, leur couper la route du large. Rappelons tout de même que la misère de l'Europe, que la ruine de la civilisation européenne en ce siècle, vient essentiellement de l'alliance perverse et pluriséculaire de la France monarchique et de la Turquie ottomane, où la France reniait la civilisation européenne, mobilisait ses forces pour la détruire. La Mitteleuropa a été prise en tenaille et ravagée par cette alliance: en 1526, le Roi de France François Ier marche sur Milan qu'il veut arracher au Saint-Empire; il est battu à Pavie et pris prisonnier. Ses alliés ottomans profitent de sa trahison et de sa diversion et s'emparent de votre pays pendant longtemps en le ravageant totalement. Au XVIIième siècle, la collusion franco-ottomane fonctionne à nouveau, le Saint-Empire est attaqué à l'Ouest, le Palatinat est ravagé, la Franche-Comté est annexée par la France, la Lorraine impériale est envahie, l'Alsace est elle aussi définitivement arrachée à l'Empire: cette guerre inique a été menée pour soulager les Turcs pendant la grande guerre de 1684 à 1699, où la Sainte-Alliance des puissances européennes (Autriche-Hongrie, Pologne, Russie) conjugue ses efforts pour libérer les Balkans. En 1695, Louis XIV ravage les Pays-Bas et incendie Bruxelles en inaugurant le bombardement de pure terreur, tandis que les Ottomans reprennent pied en Serbie et en Roumanie. En 1699, le Prince Eugène, adversaire tenace de Louis XIV et brillant serviteur de l'Empire, impose aux Turcs le Traité de Carlowitz: la Sublime Porte doit céder 400.000 km2 de territoires à la Sainte-Alliance, mais au prix de tous les glacis de l'Ouest (Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bresse). La République sera tout aussi rénégate à l'égard de l'Europe que la monarchie française, tout en introduisant le fanatisme idéologique dans les guerres entre Etats, ruinant ainsi les principes civilisateurs du jus publicum europæum: en 1791, alors qu'Autrichiens, Hongrois et Russes s'apprêtaient à lancer une offensive définitive dans les Balkans, la France, fidèle à son anti-européisme foncier, oblige les troupes impériales à se porter à l'Ouest car elle lance les hordes révolutionnaires, récrutées dans les bas-fonds de Paris, contre les Pays-Bas et la Lorraine. Le premier souci de Napoléon a été de fabriquer des “départements illyriens” pour couper la côte dalmate de son “hinterland mitteleuropäisch” et pour priver ce dernier de toute façade méditerranéenne. L'indépendance de la Croatie met un terme à cette logique de l'asphyxie, redonne à la Mitteleuropa une façade adriatique/méditerranéenne.

4. A votre avis, quelles seront les forces géopolitiques qui auront un impact sur le destin croate dans l'avenir?

Le destin croate est lié au processus d'unification européenne et à la rentabilisation du nouvel axe central de l'Europe, la liaison par fleuves et canaux entre la Mer du Nord et la Mer Noire. Mais il reste à savoir si la “diagonale verte”, le verrou d'Etats plus ou moins liés à la Turquie et s'étendant de l'Albanie à la Macédoine, prendra forme ou non, ou si une zone de turbulences durables y empêchera l'émergence de dynamiques fécondes. Ensuite, l'affrontement croato-serbe en Slavonie pour la maîtrise d'une fenêtre sur le Danube pose une question de principe à Belgrade: la Serbie se souvient-elle du temps de la Sainte-Alliance où Austro-Hongrois catholiques et Russes orthodoxes joignaient fraternellement leurs efforts pour libérer les Balkans? Se faire l'allié inconditionnel de la France, comme en 1914, n'est-ce pas jouer le rôle dévolu par la monarchie et la république françaises à l'Empire ottoman de 1526 à 1792? Ce rôle d'ersatz de l'empire ottoman moribond est-il compatible avec le rôle qu'entendent se donner certains nationalistes serbes: celui de bouclier européen contre tout nouveau déferlement turc? La nouvelle Serbie déyougoslavisée a intérêt à participer à la dynamique danubienne et à trouver une liaison fluviale avec la Russie. Toute autre politique serait de l'aberration. Et serait contraire au principe de la Sainte-Alliance de 1684-1699, qu'il s'agit de restaurer après la chute du Rideau de fer et des régimes communistes. Par ailleurs, l'intérêt de la France (ou du moins de la population française) serait de joindre à la dynamique Rhin/Danube le complexe fluvial Saône/Rhône débouchant sur le bassin occidental de la Méditerranée, zone hautement stratégique pour l'ensemble européen, dont Mackinder, dans son livre Democratic Ideals and Reality (1919), avait bien montré l'importance, de César aux Vandales et aux Byzantins, et de ceux-ci aux Sarrazins et à Nelson.

5. En vue de la proximité balkanique, quelles seront les synergies convergentes?

Favoriser le transit inter-continental Rotterdam/Mer Noire et faire de la région pontique le tremplin vers les matières premières caucasiennes, caspiennes et centre-asiatiques, est une nécessité économique vitale pour tous les riverains de ce grand axe fluvial et de cette mer intérieure. D'office, dans un tel contexte, une symphonie adviendra inéluctablement, si les peuples ont la force de se dégager des influences étrangères qui veulent freiner ce processus. Les adversaires d'un consensus harmonieux en Europe, de tout retour au jus publicum europæum (dont l'OSCE est un embryon), placent leurs espoirs dans la ligne de fracture qui sépare l'Europe catholique et protestante d'une part, de l'Europe orthodoxe-byzantine d'autre part. Ils spéculent sur la classification récente des civilisations du globe par l'Américain Samuel Huntington, où la sphère occidentale euro-américaine (“The West”) serait séparée de la sphère orthodoxe par un fossé trop profond, à hauteur de Belgrade ou de Vukovar, soit exactement au milieu de la ligne Rotterdam/Constantza. Cette césure rendrait inopérante la nouvelle dynamique potentielle, couperait l'Europe industrielle des pétroles et des gaz caucasiens et l'Europe orientale, plus rurale, des produits industriels allemands. De même, la coupure sur le Danube à Belgrade a son équivalent au Nord du Caucase, avec la coupure tchétchène sur le parcours de l'oléoduc transcaucasien, qui aboutit à Novorossisk en Russie, sur les rives de la Mer Noire. La guerre tchétchène profite aux oléoducs turcs qui aboutissent en Méditerranée orientale contrôlée par les Etats-Unis, tout comme le blocage du transit danubien profite aux armateurs qui assurent le transport transméditerranéen et non pas aux peuples européens qui ont intérêt à raccourcir les voies de communication et à les contrôler directement. La raison d'être du nouvel Etat croate, aux yeux des Européens du Nord-Ouest et des Allemands, du moins s'ils sont conscients du destin du continent, se lit spontanément sur la carte: la configuration géographique de la Croatie, en forme de fer à cheval, donne à l'Ouest et au Centre de l'Europe une fenêtre adriatique et une fenêtre danubienne. La fenêtre adriatique donne un accès direct à la Méditerranée orientale (comme jadis la République de Venise), à condition que l'Adriatique ne soit pas bloquée à hauteur de l'Albanie et de l'Epire par une éventuelle barrière d'Etats satellites de la Turquie, qui verrouilleraient le cas échéant le Détroit d'Otrante ou y géneraient le transit. La fenêtre danubienne donne accès à la Mer Noire et au Caucase, à condition qu'elle ne soit pas bloquée par une entité serbe ou néo-yougoslave qui jouerait le même rôle de verrou que l'Empire ottoman jadis et oublierait la Sainte-Alliance de 1684 à 1699, prélude d'une symphonie efficace des forces en présence dans les Balkans et en Mer Noire. L'Europe comme puissance ne peut naître que d'une telle symphonie où le nouvel Etat croate à un rôle-clé à jouer, notamment en reprenant partiellement à son compte les anciennes dynamiques déployées par la République de Venise, dont Raguse/Dubrovnik était un superbe fleuron.

6. Vous semblez être assez critique à l'égard de l'Etat pluri-ethnique belge? Quel sera son rôle?

L'Etat et le peuple belges sont des victimes de la logique partitocratique. Les peuples de l'Ostmitteleuropa savent ce qu'est une logique partisane absolue, parce qu'ils ont vécu le communisme. A l'Ouest la logique partisane existe également: certes, dans la sphère privée, on peut dire ou proclamer ce que l'on veut, mais dans un Etat comme la Belgique, où les postes sont répartis entre trois formations politiques au pro rata des voix obtenues, on est obligé de s'aligner sur la politique et sur l'idéologie étriquée de l'un de ces trois partis (démocrates-chrétiens, socialistes, libéraux), sinon on est marginalisé ou exclu: la libre parole dérange, la volonté d'aller de l'avant est considérée comme “impie”. On m'objectera que la démocratie de modèle occidental permet l'alternance politique par le jeu des élections: or cette possibilité d'alternance a été éliminée en Belgique par le prolongement et la succession ad infinitum de “grandes coalitions” entre démocrates-chrétiens et socialistes. A l'exception de quelques années dans les “Eighties”, où les libéraux ont participé aux affaires. Ce type de “grandes coalitions” ne porte au pouvoir que l'aile gauche de la démocratie-chrétienne, dont l'arme principale est une démagogie dangereuse sur le long terme et dont la caractéristique majeure est l'absence de principes politiques. Cette absence de principes conduit à des bricolages politiques abracadabrants que les Belges appellent ironiquement de la “plomberie”. L'aile plus conservatrice de cette démocratie-chrétienne a été progressivement marginalisée en Flandre, pour faire place à des politiciens prêts à toutes les combines pour gouverner avec les socialistes. Or, les socialistes sont relativement minoritaires en Flandre mais majoritaires en Wallonie. Dans cette partie du pays, qui est francophone, ils ont mis le patrimoine régional en coupe réglée et ils y règnent comme la mafia en Sicile, avec des méthodes et des pratiques qui rappellent les grands réseaux italiens de criminalité. Les scandales qui n'ont cessé d'émailler la chronique quotidienne en Belgique viennent essentiellement de ce parti socialiste wallon. La Belgique fonctionne donc avec l'alliance de socialistes wallons majoritaires dans leur région, de socialistes flamands minoritaires dans leur région, de démocrates-chrétiens wallons minoritaires et de démocrates-chrétiens flamands majoritaires, mais dont la majorité est aujourd'hui contestée par les libéraux néo-thatchériens et les ultra-nationalistes. Une très forte minorité flamande conservatrice (mais divisée en plusieurs pôles antagonistes) est hors jeu, de même que les classes moyennes et les entrepreneurs dynamiques en Wallonie, qui font face à un socialisme archaïque, vindicatif, corrompu et inefficace. La solution réside dans une fédéralisation toujours plus poussée, de façon à ce que les Flamands plus conservateurs n'aient pas à subir le mafia-socialisme wallon et les Wallons socialistes n'aient pas à abandonner leurs acquis sociaux sous la pression de néo-thatchériens flamands. Mais la pire tare de la Belgique actuelle reste la nomination politique des magistrats, également au pro rata des voix obtenues par les partis. Cette pratique scandaleuse élimine l'indépendance de la magistrature et ruine le principe de la séparation des pouvoirs, dont l'Occident est pourtant si fier. Ce principe est lettre morte en Belgique et la cassure entre la population et les institutions judiciaires est désormais préoccupant et gros de complications. L'avenir de la Belgique s'avère précaire dans de telles conditions, d'autant plus que la France essaie d'avancer ses pions partout dans l'économie du pays, de le coloniser financièrement, avec l'accord tacite de Kohl —il faut bien le dire— qui achète de la sorte l'acceptation par la France de la réunification allemande. Le pays implosera si son personnel politique continue à ne pas avoir de vision géopolitique cohérente, s'il ne reprend pas conscience de son destin et de sa mission mitteleuropäisch, qui le conduiront de surcroît à retrouver les intérêts considérables qu'il avait dans la Mer Noire avant 1914, surtout les entreprises wallonnes! Non seulement l'Etat belge implosera s'il ne retrouve pas une vision géopolitique cohérente, mais chacune de ses composantes imploseront à leur tour, entraînant une catastrophe sans précédent pour la population et créant un vide au Nord-Ouest de l'Europe, dans une région hautement stratégique: le delta du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, avec tous les canaux qui les relient (Canal Albert, Canal Juliana, Canal Wilhelmina, Willemsvaart, etc.).

7. Le peuple flamand en Belgique a joué un rôle non négligeable lors de la guerre en ex-Yougoslavie, en apportant son aide au peuple croate. Qu'est-ce qui les unit?

Les nationalistes flamands s'identifient toujours aux peuples qui veulent s'affranchir ou se détacher de structures étatiques jugées oppressantes ou obsolètes. En Flandre, il existe un véritable engouement pour les Basques, les Bretons et les Corses: c'est dû partiellement à un ressentiment atavique à l'égard de la France et de l'Espagne. La Croatie a bénéficié elle aussi de ce sentiment de solidarité pour les peuples concrets contre les Etats abstraits. Pour la Croatie, il y a encore d'autres motifs de sympathie: il y a au fond de la culture flamande des éléments baroques comme en Autriche et en Bavière, mais marqués d'une truculence et d'une jovialité que l'on retrouve surtout dans la peinture de Rubens et de Jordaens. Ensuite, il y a évidemment le catholicisme, partagé par les Flamands et les Croates, et un Kulturnationalismus hérité de Herder qui est commun aux revendications nationalistes de nos deux peuples. Mais ce Kulturnationalismus n'est pas pur repli sur soi: il est toujours accompagné du sentiment d'appartenir à une entité plus grande que l'Etat contesté —l'Etat belge ici, l'Etat yougoslave chez vous— et cette entité est l'Europe comme espace de civilisation ou la Mitteleuropa comme communauté de destin historique. Certes, dans la partie flamande de la Belgique, le souvenir de l'Autriche habsbourgeoise est plus ancien, plus diffus et plus estompé. Mais il n'a pas laissé de mauvais souvenirs et l'Impératrice Marie-Thérèse, par exemple, demeure une personnalité historique respectée.

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, belgique, flandre, wallonie, mitteleuropa, europe centrale, europe, affaires européennes, croatie, politique internationale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 06 octobre 2009

Gaps in Germany's New Right

GAPS IN GERMANY'S NEW RIGHT

REVIEW: GERMANY'S NEW RIGHT AS CULTURE AND POLITICS. Roger Woods (Palgrave, Basingstoke 2007)

In this clear and workmanlike report and assessment of the New Right in Germany, Roger Woods first of all examines the cultural background, then goes on to explore the problematic Conservative Revolutionary and National Socialist legacy, New Right values and programmes, before reaching a somewhat downbeat conclusion. “The New Right project of providing itself with a cultural dimension as a solid foundation for new political thinking has not gone according to plan” says Woods, early-on.

Woods outlines three phases of New Right development in Germany since 1968; firstly as a meta-political movement taking its lead from the French New Right interpretation of Gramsci and culture combined with 1970s ideology, then the period 1982-1989 when the New Right served as a right wing corrective to right wing German Federal and Land governments and also in the historians dispute, and finally from 1989, after the collapse of socialism, when issues of national identity came to the fore.

The most interesting parts of the book deal with the ambiguous inheritance of Conservative Revolutionary thinkers of the Weimar Republic and the background of cultural pessimism. Woods emphasizes the uncertainty many German New Right thinkers betray despite promoting traditional values such as the Church, Family, Nation/ State. The cultural pessimist insight is that all these ideas have been tried, and failed, and that modernity in all its aspects is irreversible. With the current ecological crisis of climate change and industrial pollution, as Botho Strauss points out, not even nature can be relied upon. The quest for institutions that can embody transcendental values is abandoned. It is this feeling of resignation that allows German New Right thinkers like Martin Schwarz to contemplate compromise with Islam: “In a speech to the right wing organization Synergon Deutschland Martin Schwarz declares that if Europeans were to adopt the principles of Islam their nations would flourish”. “We live in a time of chaos and disintegration. If we wish to survive we must not convince ourselves that our main aim is to confront those people who are being uprooted and tossed around as the old order disintegrates...There is no Islamic conspiracy to bring down the West!” - Martin Schwarz.

Opposed to this defeatism are a minority including Pierre Krebs of Thule Seminar: “In the land of Nietzsche and Wagner, Bach and Kant, Clausewitz and Thomas Münzer a single word could fan the red glow of history back to life, smash to pieces half a century of dictatorial 'reeducation' that thought it could displace this word from the mind of a whole people without encountering any resistance”.

From an English perspective, this cultural pessimism may seem a result of over-intellectualizing and the particular, awkward memory for Germans of the NSDAP. If, as it is commonly held, Europe is a Symphony of Nations, then we have already heard the majesty of Mussolini and the sombre, expressionist tones of German National Socialism; yet England, the Celtic lands, Scandinavia, central Europe and Russia have so far remained silent. Let Russia sing and England and France take up the reprise! (Britain's particular excuse for European dis-engagement has been its global empire, its invention of the modern world, and currently its maintenance through force, financial power and flim-flam of that same decaying world).

Unfortunately, there is a significant oversight of which this book is guilty. I would argue that the major fault with the German New Right, and Woods account of it, is a lack of awareness of our true, shared pre-Christian Aryan heritage. As for Christianity, there seems little point in falling back on the tradition of a religion if that religion is wrong; and not only wrong, but destructive. German religious traditionalists are still mainly Christian, thereby continuing the Semitic monotheist intrusion into Aryan spirituality. How can Germans “return” to a faith that caused them so much physical and mental harm, from encouraging Charlemagne to slaughter thousands of pagan Saxons in order to force conversion, or that wasted Germany for generations after the carnage of the Thirty Years War?

Neither Roger Woods nor the examples he cites have much time for the insights of European paganism and the apparent pre-Christian Aryan ideology uncovered by Indo-Europeanists like Georges Dumezil and Alby Stone. European pagan metaphysics in conjunction with the ideas of Western philosophers such as Nietzsche and Heidegger and the political outlook of Evola and Yockey can provide meaning, to resist the onslaught of nihilist modernism and the doubts and uncertainties expressed by New Right thinkers in Germany. This is where the German New Right, and the New Right across Europe, will find the “fixed points”, the traditions, the models for a functioning society, and the new elan – the new spirit of adventure, hope, and destiny – for which the German New Right, and many Europeans more generally, have been searching.

This new spirit must originate from and embody the European Faustean sensibility; it must embrace synthesis, science and technology: “The fascist is obsessed with an ideal of Modernity and youth: he wants to create a new man, a lover of sport and autosport, living in a new city which has been given new life by futuristic architecture. He is an admirer of Le Cobusier, Marinetti, Gropius. He loves motors, mechanical engineering and speed.” - Zeev Sternhell, quoted on p68.

I have just two caveats for a book that is otherwise fair as far as it goes:

- for a book published in mid-2007, the references don't extend beyond Summer 2004 at the latest, as far as I can see. I don't blame the author for this; publication schedules are often delayed.

- secondly, the front cover appears to be a (totally uncredited) photograph of the Holocaust memorial in Berlin. According to the text within, “For the New Right, however, the Holocaust memorial is 'the last testament of the generation of 68'. Before they retire they want to deal Germany a blow which will shake it to its core. Junge Freiheit quotes Rudolf Augustein's view that the memorial is aimed against the newly emerging Germany in Berlin and the sovereignty that Germany had taken so long to restore”. To choose this particular image to illustrate the cover of a book on Germany's New Right is singularly inappropriate, almost a calculated insult directed at the book's readers.

00:18 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, sciences politiques, allemagne, politologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 14 septembre 2009

L'influence de Henri Lefèbvre sur Guillaume Faye

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997

Robert Steuckers:

L'influence de Henri Lefèbvre sur Guillaume Faye

Indubitable et déterminante est l'influence de Henri Lefebvre sur l'évolution des idées de Guillaume Faye; Henri Lefebvre fut un des principaux théoriciens du PCF et l'auteur de nombreux textes fondamentaux à l'usage des militants de ce parti fortement structuré et combatif. J'ai eu personnellement le plaisir de rencontrer ce philosophe ex-communiste français à deux reprises en compagnie de Guillaume Faye dans la salle du célèbre restaurant parisien “La Closerie des Lilas” que Lefebvre aimait fréquenter parce qu'il avait été un haut lieu du surréalisme parisien du temps d'André Breton. Lefebvre aimait se rémémorer les homériques bagarres entre les surréalistes et leurs adversaires qui avaient égayé ce restaurant. Avant de passer au marxisme, Lefebvre avait été surréaliste. Les conversations que nous avons eues avec ce philosophe d'une distinction exceptionnelle, raffiné et très aristocratique dans ses paroles et ses manières, ont été fructueuses et ont contribué à enrichir notamment le numéro de Nouvelle école sur Heidegger que nous préparions à l'époque. Trois ouvrages plus récents de Lefebvre, postmarxistes, ont attiré notre attention: Position: contre les technocrates. En finir avec l'humanité-fiction (Gonthier, Paris, 1967); Le manifeste différentialiste (Gallimard, Paris, 1970); De L'Etat. 1. L'Etat dans le monde moderne, (UGE, Paris, 1976).

Dans Position (op. cit.), Lefebvre s'insurgeait contre les projets d'exploration spatiale et lunaire car ils divertissaient l'homme de “l'humble surface du globe”, leur faisaient perdre le sens de la Terre, cher à Nietzsche. C'était aussi le résultat, pour Lefebvre, d'une idéologie qui avait perdu toute potentialité pratique, toute faculté de forger un projet concret pour remédier aux problèmes qui affectent la vie réelle des hommes et des cités. Cette idéologie, qui est celle de l'“humanisme libéral bourgeois”, n'est plus qu'un “mélange de philanthropie, de culture et de citations”; la philosophie s'y ritualise, devient simple cérémonial, sanctionne un immense jeu de dupes. Pour Lefebvre, cet enlisement dans la pure phraséologie ne doit pas nous conduire à refuser l'homme, comme le font les structuralistes autour de Foucault, qui jettent un soupçon destructeur, “déconstructiviste” sur tous les projets et les volontés politiques (plus tard, Lefebvre sera moins sévère à l'égard de Foucault). Dans un tel contexte, plus aucun élan révolutionnaire ou autre n'est possible: mouvement, dialectique, dynamiques et devenir sont tout simplements niés. Le structuralisme anti-historiciste et foucaldien constitue l'apogée du rejet de ce formidable filon que nous a légué Héraclite et inaugure, dit Lefebvre, un nouvel “éléatisme”: l'ancien éléatisme contestait le mouvement sensible, le nouveau conteste le mouvement historique. Pour Lefebvre, la philosophie parménidienne est celle de l'immobilité. Pour Faye, le néo-parménidisme du système, libéral, bourgeois et ploutocratique, est la philosophie du discours libéralo-humaniste répété à l'infini comme un catéchisme sec, sans merveilleux. Pour Lefebvre, la philosophie héraclitéenne est la philosophie du mouvement. Pour Faye, —qui retrouve là quelques échos spenglériens propres à la récupération néo-droitiste (via Locchi et de Benoist) de la “Révolution Conservatrice” weimarienne— l'héraclitéisme contemporain doit être un culte joyeux de la mobilité innovante. Pour l'ex-marxiste et ex-surréaliste comme pour le néo-droitiste absolu que fut Faye, les êtres, les stabilités, les structures ne sont que les traces du trajet du Devenir. Il n'y a pas pour eux de structures fixes et définitives: le mouvement réel du monde et du politique est un mouvement sans bonne fin de structuration et de déstructuration. Le monde ne saurait être enfermé dans un système qui n'a d'autres préoccupations que de se préserver. A ce structuralisme qui peut justifier les systèmes car il exclut les “anthropes” de chair et de volonté, il faut opposer l'anti-système voire la Vie. Pour Lefebvre (comme pour Faye), ce recours à la Vie n'est pas passéisme ou archaïsme: le système ne se combat pas en agitant des images embellies d'un passé tout hypothétique mais en investissant massivement de la technique dans la quotidienneté et en finir avec toute philosophie purement spéculative, avec l'humanité-fiction. L'important chez l'homme, c'est l'œuvre, c'est d'œuvrer. L'homme n'est authentique que s'il est “œuvrant” et participe ainsi au devenir. Les “non-œuvrants”, sont ceux qui fuient la technique (seul levier disponible), qui refusent de marquer le quotidien du sceau de la technique, qui cherchent à s'échapper dans l'archaïque et le primitif, dans la marginalité (Marcuse!) ou dans les névroses (psychanalyse!). Apologie de la technique et refus des nostalgies archaïsantes sont bel et bien les deux marques du néo-droitisme authentique, c'est-à-dire du néo-droitisme fayen. Elles sortent tout droit d'une lecture attentive des travaux de Henri Lefebvre.

Dans Le manifeste différentialiste, nous trouvons d'autres parallèles entre le post-marxisme de Lefebvre et le néo-droitisme de Faye, le premier ayant indubitablement fécondé le second: la critique des processus d'homogénéisation et un plaidoyer en faveur des “puissances différentielles” (qui doivent quitter leurs positions défensives pour passer à l'offensive). L'homogénéisation “répressive-oppressive” est dominante, victorieuse, mais ne vient pas définitivement à bout des résistances particularistes: celles-ci imposent alors malgré tout une sorte de polycentrisme, induit par la “lutte planétaire pour différer” et qu'il s'agit de consolider. Si l'on met un terme à cette lutte, si le pouvoir répressif et oppresseur vainc définitivement, ce sera l'arrêt de l'analyse, l'échec de l'action, le fin de la découverte et de la création.

De sa lecture de L'Etat dans le monde moderne, Faye semble avoir retiré quelques autres idées-clefs, notamment celle de la “mystification totale” concomitante à l'homogénéisation planétaire, où tantôt l'on exalte l'Etat (de Hobbes au stalinisme), tantôt on le méconnaît (de Descartes aux illusions du “savoir pur”), où le sexe, l'individu, l'élite, la structure (des structuralistes figés), l'information surabondante servent tout à tour à mystifier le public; ensuite l'idée que l'Etat ne doit pas être conçu comme un “achèvement mortel”, comme une “fin”, mais bien plutôt comme un “théâtre et un champ de luttes”. L'Etat finira mais cela ne signifiera pas pour autant la fin (du politique). Enfin, dans cet ouvrage, Faye a retenu le plaidoyer de Lefebvre pour le “différentiel”, c'est-à-dire pour “ce qui échappe à l'identité répétitive”, pour “ce qui produit au lieu de reproduire”, pour “ce qui lutte contre l'entropie et l'espace de mort, pour la conquête d'une identité collective différentielle”.

Cette lecture et ces rencontres de Faye avec Henri Lefebvre sont intéressantes à plus d'un titre: nous pouvons dire rétrospectivement qu'un courant est indubitablement passé entre les deux hommes, certainement parce que Lefebvre était un ancien du surréalisme, capable de comprendre ce mélange instable, bouillonnant et turbulent qu'était Faye, où se mêlaient justement anarchisme critique dirigé contre l'Etat routinier et recours à l'autorité politique (charismatique) qui va briser par la vigueur de ses décisions la routine incapable de faire face à l'imprévu, à la guerre ou à la catastrophe. Si l'on qualifie la démarche de Faye d'“esthétisante” (ce qui est assurément un raccourci), son esthétique ne peut être que cette “esthétique de la terreur” définie par Karl Heinz Bohrer et où la fusion d'intuitionnisme (bergsonien chez Faye) et de décisionnisme (schmittien) fait apparaître la soudaineté, l'événement imprévu et impromptu, —ce que Faye appelait, à la suite d'une certaine école schmittienne, l'Ernstfall— comme une manifestation à la fois vitale et catastrophique, la vie et l'histoire étant un flux ininterrompu de catastrophes, excluant toute quiétude. La lutte permanente réclamée par Lefebvre, la revendication perpétuelle du “différentiel” pour qu'hommes et choses ne demeurent pas figés et “éléatiques”, le temps authentique mais bref de la soudaineté, le chaïros, l'imprévu ou l'insolite revendiqués par les surréalistes et leurs épigones, le choc de l'état d'urgence considéré par Schmitt et Freund comme essentiels, sont autant de concepts ou de visions qui confluent dans cette synthèse fayenne. Ils la rendent inséparable des corpus doctrinaux agités à Paris dans les années 60 et 70 et ne permettent pas de conclure à une sorte de consubstantialité avec le “fascisme” ou l'“extrême-droitisme” fantasmagoriques que l'on a prêtés à sa nouvelle droite, dès le moment où, effrayé par tant d'audaces philosophiques à “gauche”, à “droite” et “ailleurs et partout”, le système a commencé à exiger un retour en arrière, une réduction à un moralisme minimal, tâche infâmante à laquelle se sont attelés des Bernard-Henry Lévy, des Guy Konopnicki, des Luc Ferry et des Alain Renaut, préparant ainsi les platitudes de notre political correctness.

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, guillaume faye, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, modernité, france, idéologie |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mercredi, 09 septembre 2009

Terre et Peuple: TABLE RONDE 2009

08:53 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : identité, mouvement identitaire, actualité, europe, affaires européennes, colloque |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 05 septembre 2009

Pourquoi nous sommes Européennes et non pas Occidentaux

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990

Robert Steuckers:

Pourquoi nous sommes Européens et non pas Occidentaux

Les tenants des vieilles droites dans la partie ouest de notre continent s'engagent pour la «défense de l'Occident». La Nouvelle Droite, dans le sillage des critiques conservatrices-révolutionnaires et nationales-révolutionnaires allemandes, avec Alain de Benoist et Guillaume Faye, ont soumis la notion d'Occident à une critique serrée, au nom de l'Europe. Du coup, dans l'espace linguistique francophone, les droites sont désormais divisées en deux camps: celui des Occidentalistes et celui des Européens ou Néo-Européens (l'expression est de Faye, soucieux de donner une dimension projectuelle et «futuriste» à son engagement et de le détacher de tout ancrage passéiste et démobilisateur). Ce clivage oppose aussi souvent, à de très rares exceptions près, ceux qui s'accomodent du libéralisme et de l'américanisation des mœurs en gardant comme alibi ou comme colifichet un christianisme intégriste ou moderniste, d'une part, à ceux qui luttent pour un socialisme enraciné, contre le nivellement culturel venu d'outre-Atlantique, d'autre part, tout en refusant le discours manipulatoire des christianismes historiques et des sectes actuelles (Moon, scientologistes, etc.), lesquelles cherchent à recréer artificiellement des «suppléments d'âme», dans une société désertifiée par le matérialisme.

A l'Occident des premiers, les seconds opposent l'Europe, parce qu'ils sont conscients que notre continent ne pourra survivre que s'il demeure entier, s'il s'unit, s'il fait retour sur lui-même, s'il recentre ses énergies pour les mettre au service de tous. Or l'idée d'Occident ne séduit que les droites françaises, belges, espagnoles et britanniques, qui se posent comme héritières de l'Empire Romain d'Occident, issu de la scission de 395, et de l'Europe carolingienne, destructrice de l'autonomie économique des sociétés paysannes, notamment en Allemagne du Nord. Cet occidentalisme des droites, surtout lorsqu'il est vulgarisé outrancièrement, conduit implicitement à dévaloriser l'histoire des régions d'Europe situées en dehors des limites de l'Empire Romain d'Occident ou du vaste territoire jadis soumis à Charlemagne, à ignorer délibérément les productions culturelles des espaces germaniques, slaves, celtiques, scandinaves, grecs, magyars, roumains, finnois, etc. L'occidentalisme est une vision hémiplégique de l'Europe. Une réduction délétère. Et dangereuse car elle ne valorise qu'une frange atlantique de notre continent au détriment de son centre (la Mitteleuropa), de la synthèse balkanique et de l'immensité territoriale russo-sibérienne, marquée du génie slave. L'occidentalisme ne valorise donc qu'une petite portion d'Europe; pire: il valorise dans la foulée le greffon monstrueux que cette portion d'Europe a crée en Amérique du Nord, cette implosion culturelle, où toutes les énergies créatrices s'annullent lamentablement.

L'historiographie russe du XIXième siècle a réagi vertement contre cette réduction. Des historiens ou philosophes de l'histoire comme Danilevski ou Leontiev, un écrivain aussi important que Dostoïevski, ont dénoncé l'Occident comme le terreau où a germé la maladie libérale, où l'individualisme a brisé les réflexes communautaires, provoquant une irrémédiable décadence. Leurs arguments consistaient souvent en des laïcisations didactiques des reproches adressés par le christianisme orthodoxe/byzantin aux catholiques et aux protestants. Basée sur le «mir», c'est-à-dire la communauté paysanne et villageoise russe, l'orthodoxie slave dénonce l'autoritarisme catholique et l'individualisme protestant. En effet, l'église catholique nomme des prêtres étrangers aux paroisses, condamnés par dogme à ne pas avoir de descendance donc à être des individus nomadisés, qui appliquent le plus souvent des politiques allant dans le sens des intérêts de l'église et non dans celui de l'intérêt vital, biologique et immédiat du peuple. Le protestantisme, pour sa part, laisse la porte ouverte à tous les subjectivismes, donc favorise la dissolution des communautés. De plus, l'église catholique a progressé en Germanie grâce à son alliance avec l'appareil militaire carolingien, lequel délègue à ses officiers démobilisés des fiefs, privant de la sorte les élites enracinées, nées au sein du peuple lui-même, de leur rôle naturel de guide. L'église catholique enclenche ainsi un processus d'aliénation catastrophique, qui creusera, tout au long du Moyen Age, un fossé profond entre la culture des élites et la culture du peuple (cette distinction a été bien mise en lumière par Robert Muchembled, historien français). Qui plus est, l'officier carolingien démobilisé devient individuellement propriétaire du sol, jusqu'alors propriété collective d'une communauté villageoise et transmise telle quelle de génération en génération (lire à ce propos le splendide roman de Henri Béraud: «Le Bois du Templier pendu»). Le peuple devient économiquement dépendant du bon vouloir d'un officier allochtone.

Quand nous refusons l'occidentalisme aujourd'hui, nous ne rejettons pas simplement les enfantillages de l'American Way of Life, la fadeur de l'idéologie américaine, les horreurs de la décadence américaine par l'héroïne ou le crack, nous nous insurgeons avec une égale vigueur contre toutes les idéologies qui refusent de tenir compte de l'enracinement comme valeur primordiale. Nous sommes, pour reprendre le vocabulaire de Muchembled, du côté de la «culture du peuple» contre la «culture des élites» (nécessairement allochtones dans la définition de l'historien). Nous nions au christianisme manipulateur, à l'autoritarisme carolingien et catholique, au cléricalisme, au monarchisme coupé du peuple, toute valeur potentielle parce qu'ils nient et tuent la force jaillissante et vivifiante de l'enracinement. Les critiques protestantes, libérales, illuministes (l'idéologie des Lumières), marxistes, etc., n'ont pas constitué des révolutions (au sens étymologique de «retour sur soi») véritables; elles sont restées détachées des glèbes et des chairs; elles ont tiré des plans sur la comète sans retomber dans la lourde concrétude du sol et de l'histoire; elles sont restées des joujoux d'élites bourgeoises ou embourgeoisées vivant de leurs rentes ou aux crochets de leurs amis (Marx!). Elles sont des manifestations d'occidentalisme dans le sens où l'Occident est l'assemblage hétéroclite de toutes les pensées et pratiques détachées des glèbes et des chairs. Lorsque nous privilégions l'usage des termes «Europe» et «européen» pour désigner notre vision continentale des choses, nous opérons mentalement une révolution réelle, une révolution qui nous reconduit à l'essentiel immédiat et concret, que Barrès désignait par sa belle expression: «La Terre et les Morts».

De ce choix philosophique, découle évidemment la nécessité de lutter sans relâche contre toutes les idéologies de manipulation que je viens de citer, de réhabiliter les réflexes religieux spontanés de nos populations, de se pencher sur le passé, de soutenir dans la pratique les cercles d'archéologie locale, de créer et d'instituer des formes d'économie qui assurent à tous les membres de notre communauté de quoi vivre décemment et de fonder des familles, de privilégier les droits collectifs et enracinés des peuples plutôt que les droits bourgeois, déracinés et individualistes que l'on nomme fallacieusement «droits de l'homme», sans apercevoir que l'humanité ne peut survivre que si les hommes concrets tendent la main à d'autres hommes concrets, vivent dans des foyers avec des femmes et des enfants concrets, travaillent dans des ateliers ou des fermes avec d'autres hommes concrets, sans jamais être isolés comme Robinson sur son île. L'Occident a raisonné depuis mille ans en termes de salut individuel, lors de la phase religieuse de son développement, en termes de profit individuel, lors de sa phase bourgeoise et matérialiste, en termes de narcissisme hédoniste, dans la phase de déliquescence totale qu'il traverse aujourd'hui. Le centre et l'est de notre continent ont su mieux conserver l'idée de communauté charnelle. En Allemagne et en Scandinavie, les idéaux populistes de toutes sortes ont su donner une harmonie intérieure à la société depuis deux siècles, laquelle s'est traduite par des progrès considérables tant sur le plan intellectuel que sur le plan technique. L'Allemagne et la Suède enregistrent des succès industriels et sociaux considérables précisément parce que l'individualisme occidental les a moins marquées. Les peuples slaves et baltes ont traversé l'âge sombre de l'ère marxiste sans oublier leurs racines, comme le prouve quantité de faits divers de l'actualité récente, notamment en Estonie, en Moldavie, en Lithuanie et en Azerbaïdjan.

Dans cette optique, le recentrage de l'Europe sur elle-même ne peut se faire sur base des idéaux occidentaux et des pratiques sociales qu'ils ont générées. Le recentrage de l'Europe se fera sur base des idéaux fructueux que la philosophie de Herder a fait germer de Dunkerque au Détroit de Bering. Ces idéaux placent au sommet de la hiérarchie des valeurs le peuple comme porteur et vecteur d'une culture spécifique et inaliénable, hissent la solidarité communautaire au rang de principe social cardinal. Dans cette optique, l'autre est toujours un frère, non pas un gogo à berner, à qui soutirer du fric, un péquenaud que l'on administre à coups d'ukases, que l'on écrase d'impôts en lui contant qu'il jouit tout de même des «droits de l'homme» et qu'il n'a qu'à être bien content et s'esbaudir à la pensée que les p'tits chinois, eux, ils n'en bénéficient pas. Tous les défenseurs de beaux principes idéalistes sont des escobars, des escrocs, des distilleurs d'opium du peuple. L'Occident des réactionnaires et le One-World aseptisé des américanolâtres, libéraux ou ex-soixante-huitards, sont des principes de nature manipulatoire. Notre Europe, elle, n'est pas un principe, elle une terre, une terre-mère qui a enfanté dans la douleur quelques races d'hommes qui se sont entrecroisés (des Méditerranéens et des Nordiques, des Ostbaltiques et des Dinariques, etc.) puis ont produit des tas de choses magnifiques qui étaient déjà inscrites virtuellement dans les gènes de leurs plus lointains ancêtres. Il faut continuer l'aventure. Il faut faire passer toutes nos énergies du virtuel au réel.

Robert STEUCKERS.

00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, europe, occident, philosophie, histoire, définition |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 29 août 2009

Brief Guillaume Fayes an seine Freunde (1987)

Brief Guillaume Fayes an seine Freunde (1987)

Liebe Freunde,

Als Kadermitglied und Funktionär des GRECEs seit 17 Jahre, habe ich seine Entfaltung, seinen Höhepunkt (1978-1982) und seinen Untergang (1982-1987) miterlebt.

Lange habe ich seinen Zerfall nicht akzeptiert und habe geglaubt, daß die Ursachen dieses Zerfalles konjunkturbezogen waren. Aber in Wirklichkeit sind diese Ursachen eher strukturell und, letzterhand positiv: der GRECE hat seine historische Aufgabe verwirklicht. Heute ist diese Aufgabe beendet. Die Arbeit der GRECE-Bewegung war wirklich grundsätzlich und kann heute befrüchtet werden. Es war eine konstruktive Arbeit, genauer die Rekonstruktion einer Ideologie und einer Weltanschauung. Die Bewegung hat auch Leute ausgebildet, die heute überall in der Zivilgesellschaft aktiv sind.

Deshalb, der dumme Wille, den GRECE “regenerieren” zu wollen, seine Botschaft steril zu wiederkauen und sie ständig so wiederholen, wie sie einst war, scheint mir heute völlig utopisch, unnötig und unmöglich zu sein. Ein solches nostalgisches Verhalten wäre nur eine Rückwärtsbewegung. Der GRECE war ein Erfolg. Es künstlich im Leben zu halten wollen, würde notwendigerweise zu einem Fiasko führen. Der GRECE hat seine metapolitische und kulturelle Aufgabe optimal beendet. Mit den Meilsteinen, die er gelegt hat, können wir uns orientieren, um sein Werk in anderer Form zu vertiefen und für die Zukunft zu gestalten. Eine solche Transformation ist nicht nur notwendig, weil unsere Zeit es fordert, aber auch um die gestrige Arbeit des GRECEs effizient zu machen. Wir müssen diesen geistig-intellektuellen Korpus mehr Potenz und so denkend, ihm organisationell eine andere Gestalt geben.

Hauptaufgabe ist es, die ideologische Erbschaft fruchtbar zu machen. Wir müssen jetzt, ab sofort, zurück zur Wirklichkeit und deshalb eine moderne und interventiongerichtete Strategie entwickeln. Das ist der Grund, warum wir denken, daß das Werk des GRECEs jetzt abgeschlossen ist. Darum, höre ich heute auf, Mitglied des GRECEs zu sein. Und ich hoffe, daß die meisten von euch die gleiche Analyse wie ich machen werden. Obwohl ich nicht mehr Mitglied des GRECEs bin, bleibe ich trotzdem ein treuer Mitkämpfer unseres Kampfgemeinschaft.

Zwei Neuorientierungen scheinen mir interessant: ab 1992 wird Europa anfangen, als eine reale politische Wirklichkeit zu existieren. Die Grenzen werden sich tatsächlich öffnen. Bald wird eine gemeinsame Währung kommen, usw. Wir müssen notwendigerweise diese Möglichkeiten benutzen, die uns unsere Feinde geben. Diese bauen praktisch einen europäischen Großraum für uns und geben uns so die Möglichkeit, eine gesamteuropäische Kampforganisation zu schaffen, die der Kern einer künftigen gesamteuropäischen Gemeinschaft für unsere eigene Weltanschauung sein wird.

Die Ideologie, die wir seit vielen Jahren innerhalb der GRECE-Denkfabrik ausgearbeitet haben, war von einer spezifischen Kernidee im Leben gehalten und diese Idee war die Befreiung des gesamteuropäischen Kontinents, damit an die Schaffung einer gesamteuropäischen Reichsgemeinschaft gearbeitet werden könnte. Aber eine solche Idee hat nie in der Geschichte Wirklichkeit gefunden.

Die Amerikaner leben in einer antiquierten Welt, weil der amerikanische Traum schon da ist, und deshalb, weil er da ist, ist er unwiederruflich alt. Der amerikanische Traum ist eine alte Sache, ist schon volle Wirklichkeit geworden. Aber unser Traum ist hypermodern, weil er noch nicht da ist, liegt vor uns in einer noch relativ fernen Zukunft. Deshalb ist unser Traum jugendhaft.

In diesem Sinn und mit einem Optimismus, die wir von dem Bewußtsein unserer in den GRECE-Jahren erarbeiteten Tradition und unserer langen Gedächtnis geerbt haben, kann unser Projekt entstehen und sich entfalten: wir werden eine flexible Organisation stiften, die nicht nur Frankreich-zentriert sein wird, aber sich überall in allen Ländern des Kontinents entwickeln wird, wir werden in allen möglichen Schichten und Dimensionen der Gesellschaft intervenieren, aber immer mit dem Vorhaben, eine Reichsvision für das künftige Europa zu schmieden.

Die zweite Neuorientierung ist die folgende: die Ideen, die der GRECE verbreitet hat, eben unter den völlig inadequaten Namen der “Neuen Rechten”, leben und verbreiten sich sehr weit über die engen Grenzen aller möglichen rechtskonservativen Denkschulen. Deshalb sollte die post-GRECE-istischen Nachfolger-Bewegung total modernistisch sein, alles, was die soziologische Rechte darstellt, überwinden, sich an allen neuen Impulsen aus der Gesellschaft öffnen, und hauptsächlich die nostalgisch-folkloristische Rechte eine definitive Absage erklären. Diese neue Bewegung wird als Beruf haben, alle Leute aus allen möglichen Horizonten zu gruppieren, wenn sie grundsätzlich unser Programm zustimmen. Zusammen müssen wir entschieden alle Formen der Abhängigkeit und der Unterwerfung, irgendeiner Rechten oder Linken gegenüber, zurückwerfen.

Ziel ist es, die Grundlagen einer Bewegung zu erarbeiten:

- 1. die sich in allen Ländern des Kontinents verbreiten wird;

- 2. die alle alten Schablone und Spaltungen überwindet;

- 3. die die Erbschaft unserer Arbeit in den GRECE-Jahren fruchtbar macht;

- 4. die als Ziel haben wird, konkret eine neue politische und aktive Elite zu schmieden, um positiv in der Zivilgesellschaft intervenieren zu können.

Eine solche Arbeit wird lang, schwer und mühsam sein. Sie ist aber lebenswichtig und soll sofort von jetzt ab angefangen werden. Es wäre auch notwendig und logisch, daß die meisten Mitglieder und Sympathisanten des GRECEs sich in dieser neuen Bewegung einen, weil diese die allein mögliche historische Kontinuität darstellen wird. Natürlich neue Menschen, die aus allen Horizonten zu uns kommen werden, werden sich mit uns in diesem Kampf verbrüdern. Um der realen Welt die Stirn bieten zu können, um in dieser realen Welt Aktion führen zu können, werden wir dringend diese neuen Menschen brauchen.

Auf der juridischen Ebene, ist der Kern dieser neuen Bewegung (die weder eine Partei noch ein Apparat ist!), die dazu bestimmt ist, neue Energie in unserer Bewegung einzufliessen, ist schon gestiftet worden. Er hat die juridische Gestalt einer Stiftung und heißt: EUROPA.

Diese neue Bewegung steht noch in seiner Vorbereitungsphase und wird nur real und konkret auf europäischer Ebene am Anfang des nächsten Uni-Jahres, also im September 1987 existieren. Geburtsstunde wird die Sommeruni 1987 sein, die wir im Region Nivernais Ende August halten werden (wir können über unseren üblichen Versammlungsort in der Provence dieses Jahres nicht verfügen). Während dieser Sommeruniversität werden wir die Grundlagen unserer künftigen Arbeit festlegen.

Es ist notwendig, daß viele von euch sich sofort einschreiben.

Jetzt zur Arbeit, liebe Freunde!

Mit meinen freundlichsten Grüßen,

Ihr, Guillaume Faye, Mai 1987.

00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, métapolitique, guillaume faye, droite, conservatisme, france |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 28 août 2009

Les pistes manquées de la "Nouvelle Droite" - Pour une critique constructive

Archives de "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1999

Les pistes manquées de la «nouvelle droite»

Pour une critique constructive

Robert STEUCKERS

En avril/mai 1987, Guillaume Faye claquait la porte du GRECE, principale officine du mouvement politico-intellectuel français que les journalistes avaient appelé la «nouvelle droite», histoire de lui donner un nom médiatisable. Faye y était resté pendant près de quinze ans, il avait porté le mouvement à bout de bras à ses heures de gloire. Il en ressortait dégoûté. Dans un texte récapitulatif qu'il a rédigé et qui est paru fin 1998 dans un livre intitulé L’archéofuturisme (éd. L’Æncre, Paris), il exprime clairement son désappointement ; il avait dégagé, dans un mémorandum dont il ne souhaite pas la publication mais qu’il nous avait soumis, les écrasantes responsabilités d'Alain de Benoist dans l'échec de ce mouvement de pensée, fort prometteur au départ, parce qu'il voulait réactiver ce que les idéologies dominantes avaient refoulé et ce que les multiples réductionnismes à l’œuvre dans la société excluaient ou refusaient de prendre en compte. Dans L’archéofuturisme, Faye, avec un langage plus feutré que dans son mémorandum, énonce les tares du mouvement, nous indique quelles ont été les impasses dans lesquelles celui-ci s'est fourvoyé et enlisé (paganisme folklorique, gauchisme révisé, fétichisme pour des mots creux, etc.) . Ensuite, il nous esquisse onze pistes pour relancer une dynamique, qui ne devra pas nécessairement s'appeler la “nouvelle droite”, le concept ayant fait faillite, désormais grevé de trop d'ambigüités.

Les options philosophiques de Faye mettent l'accent sur le futurisme, sur la prospective davantage que sur l'archéologie ou la mémoire, même s'il dit clairement que toute prospective futuriste doit avoir des assises historiques, des référentiels archétypaux. Néanmoins, la lecture de ses textes, l'audition de ses discours montrent que la fulgurante personnalité de Faye n'a nulle envie d'être trop embarrasée, trop incapacitée par le poids d'un héritage, quel qu'il soit. Puisqu'il nous enjoint de pratiquer et de propager un “archéo-futurisme”, sorte de mixte d'hellénité idéale et de fulgurances à la Marinetti —que Faye situe volontiers dans un environnement urbain et architectural mêlant Vitruve et Mies van der Rohe— dressons à notre tour un bilan et esquissons un projet, pour ce volume qui a pour objectif premier d'inaugurer l'ère de la “post-nouvelle-droite”. Notre approche sera peut-être moins “futuriste” que celle de Faye, elle privilégiera les continuités historiques, sans pour autant sombrer dans les archaïsmes qui condamnent à l'inaction et “muséifient” les discours.

Une terminologie ambiguë

Mais avant de passer au vif du sujet, rappelons que le terme de « nouvelle droite » est trop ambigu : le « new right » des pays anglo-saxons s’assimile à un curieux mixte de vieux conservatisme, de néo-puritanisme religieux et de néo-libéralisme offensif (lors de la montée de Reagan au pouvoir) ; la « Neue Rechte » allemande a un passé résolument national-révolutionnaire ; la nouvelle droite française est essentiellement portée par une association de combat métapolitique, le GRECE (Groupement de Recherches et d’Etudes sur la Civilisation Européenne). Nos critiques ne s’adressent pas à la « new right » anglo-saxonne, dont nous ne partageons pas les postulats et qui se déploie dans des aires politiques qui ne sont pas les nôtres, ni, a fortiori, à la « Neue Rechte » allemande dont nous nous sentons très proche, mais au GRECE (dont nous ne nions pas les acquis positifs) et à son « gourou », qui a toujours refusé toute direction collégiale, développé un culte puéril de sa personnalité, et s’est entouré d’hurluberlus dévots et sans culture, dont le cortège aurait inspiré Jérôme Bosch et fait la fortune du Dr. Freud. De club politico-culturel offensif et rupturaliste, le GRECE s’est transformé en une secte étriquée de copains plus ou moins farfelus, animée par un « Chancelier », sorte de gagman sexagénaire, grande gueule toujours occupée à monter des sketches au goût douteux, qui n’ont rien d’élitiste ni de philosophique ni de métapolitique. Triste épilogue…

Pourtant l’affaire GRECE n’avait pas commencé dans le gag (sauf si l’on se réfère à Roland Gaucher) (1). Le GRECE a constitué une réaction salubre contre la mainmise gauchiste-vulgaire sur les esprits dans les années 70. Cette réaction, cette volonté a permis de sortir du refoulement toute une panoplie de thématiques historiques ou organiques, d’introduire dans le débat les thématiques biologisantes ou les découvertes d’une psychologie différencialiste abordées aux Etats-Unis ou en Angleterre (Ardrey, Koestler, Eysenck, etc.). L’exploitation de l’œuvre de Konrad Lorenz et d’Irenäus Eibl-Eibesfeldt explique le franc succès du GRECE, explique aussi pourquoi nous avons été immanquablement attirés vers lui. Les numéros d’Eléments ou de Nouvelle école de 1975 à 1986 restent des sources de références incontournables. Malgré d’inévitables lacunes, dues à la faiblesse des moyens et des effectifs, le corpus prenait forme, lançait des débats, fécondait des esprits. Quelques adversaires de la ND ont reconnu l’importance de ses apports (Raymond Aron, par exemple).

Dans les années fortes de la ND, des dizaines de cadres ont été formés dans la discrétion, qui ont ensuite été injectés à divers niveaux de la vie politique ou culturelle de la France. A l’abri des regards, ces hommes et ces femmes continuent à faire du bon travail, dans des réseaux associatifs, dans des modules de recherches, chez des éditeurs... Mais ils ont abandonné la secte, ne la fréquentent plus, n’influencent malheureusement plus les jeunes qui y cherchent une voie et n’utilisent plus ce langage codé, repérable, stéréotypé, qui révèle une vulgate plutôt qu’une méthode.

La ND : un bon démarrage

Autre apport non négligeable de la ND : avoir contribué à « déculpabiliser » la culture dite de droite, diabolisée depuis 1945. C’est sans doute le principal motif de la haine que voue la gauche établie à la ND et à l’entreprise d’Alain de Benoist. Cette haine s’est déployée avec une férocité pathologique à partir de l’été 1979, quand la ND influençait fortement un hebdomadaire à très gros tirage, le Figaro-Magazine, dirigé par Louis Pauwels. Alain de Benoist y tenait la rubrique des « idées », poste d’avant-garde très efficace pour faire changer les mentalités, indiquer de nouvelles pistes à la culture française. L’idée d’une « école de pensée », formant des cadres en toute autonomie, la volonté de détruire les refoulements de la culture dominante et de proposer du neuf, sans jamais recourir à de vieilles lunes, ont contribué à forger le « mythe ND ». Très rapidement pourtant, l’offensive s’est soldé par un échec : l’idéologie dominante, les vigilants de la république, la gauche parisienne, les dévots d’un catholicisme progressiste ou intégriste se sont ligués contre la nouvelle venue et l’ont contrainte à la retraite. La ND a dû céder face au néo-libéralisme et au culte moralisant des droits de l’homme (couverture des pires dénis de droit que l’histoire ait jamais vécus). Dans les propres rangs de la ND, l’enthousiasme a fait place à l’aigreur. La lucidité a disparu au profit de la paranoïa. Au lieu d’admettre que la ND a battu en retraite, après un très beau combat, parce que les effectifs étaient trop réduits et encore insuffisamment formés, le microcosme néo-droitiste parisien a sombré dans les pleurs et les grincements de dents. Quinze ans après le ressac, malgré l’ouverture opportune de nouvelles pistes (écologie, communautarisme, etc.), aucune réflexion philosophique réelle et profonde n’est venue renforcer les options de départ. Vœux pieux et lamentations anti-technicistes ou anti-libérales ne peuvent tenir lieu de discours critique : nous aurions voulu une étude plus approfondie de Carl Schmitt, de Gramsci, de Hans Jonas, de Sombart, de De Man, etc. Et un plongeon dans le vaste océan de la postmodernité philosophique (Lyotard, Foucault, Deleuze, Guattari, etc.), ce qui aurait été tout naturel pour un mouvement d’origine française.