Ex: http://helmutmueller.wordpress.com/

Vor bald einem Jahr zitierte ich an dieser Stelle den Ökonomen John Kenneth Galbreith der „das selbstmörderische Treiben der gesellschaftlichen Hoffnungsträger und politische Ignoranz“ für den wirtschaftlichen Niedergang der USA verantwortlich gemacht hatte. Es brauchte immerhin zwei Jahrzehnte, bis sich – begünstigt durch eine inzwischen unhaltbar gewordene soziale und ökonomische Lage – diese Erkenntnisse nicht nur im Kopf der „kleinen Leute“ durchgesetzt hatte, sondern die Wut im Bauch auch an die Öffentlichkeit dringen konnte.

Kurz und gut: das Unbehagen war unterschwellig schon lange vorher spürbar, es fehlte nur noch der geeignete Zeitpunkt zu dessen öffentlichem Hochkommen.

Die bisher gewaltlosen „Aufstände“ sind daher auch nicht spontan über Nacht ausgebrochen, sondern wurden schon Monate vorher geplant und wurden z. B. von der „Midwest Academy“, die radikale Aktivisten in den Taktiken der Protestkundgebung, Zielausrichtung, Konfrontation und Einschüchterung unterrichtet“, unterstützt.

Von Anfang an waren aber auch schon Funktionäre von Gewerkschaften und Obama nahestehende Berater, so z. B. John Podesta, der Obama’s Team zur Regierungsübernahme (transition team) mitleitete und der dem von George Soros finanzierten „Center for American Progress“ vorsteht, eingebunden.

Daß Soros, im Gegensatz zu New Yorks Bürgermeister Bloomberg, dieser ebenfalls steinreich, sich nun auf der Seite der Demonstranten findet, überrascht daher nicht.

Der eher links-liberale und teilweise regierungsnahe Führungs-Hintergrund läßt mutmaßen, daß von demokratischer Seite eine Gegenbewegung zur republikanischen „Tea-Party“ geschaffen werden sollte. Anzunehmen ist auch, daß die Studien zur „Organisation eines gewaltfreien Widerstandes“ des Politologen Gene Sharp (hier schon einmal erwähnt), die bereits von den jungen arabischen „Revolutionären“ beachtet wurden, erstmals im eigenen Land zum Tragen kommen. Wie weit? Man wird sehen.

Ob Ratschläge der serbischen „Otpor“-Galionsfigur Srdja Popoviv, der – bekanntlich von Sharp inspiriert - den „arabischen Frühling“ mitgestaltete, dabei auch eine Rolle spielen, ist mir noch nicht bekannt.

Wenn es jetzt von Teilnehmerseite heißt, „das souveräne Volk jeder Nation habe die Macht, das Recht und die Pflicht das Schicksal der Nation mitzubestimmen“, dann mag das in manchen Ohren wie ein altbekanntes Lied klingen. Aber warum sollte diese bescheidene Vorstellung plötzlich jenseits des Atlantiks eher umgesetzt werden als hierzulande, wo übrigens die Volkssouveränität noch etwas weiter gedacht wird?

Starke Zweifel sind angebracht. Eher ist davon auszugehen, daß die allmächtigen Eliten im Hintergrund diese Protestbewegung längst in andere, für sie gefahrlosere Bahnen leiten. Und daß eine idealistisch bewegte Masse, nach einigen „Bauernopfern“, wieder einmal, wie schon beim Zusammenbruch der DDR oder jetzt in Nordafrika um die Früchte der Revolution bzw. ihren Traum betrogen wird. Alles andere wäre eine Jahrhundertsensation.

Aktueller Nachtrag: Soeben vernehme ich, daß Goldman Sachs in Zukunft in die Pfefferspray-Industrie investieren wolle. Wenn das kein Scherz ist?

Anhang:

Da die außenpolitische Vorgangsweise der USA seit Anbeginn nicht ohne Auswirkungen auf die Innenpolitik bleibt, folgt hier ein entsprechend ausführlicher Anhang für daran Interessierte:

Das Imperium USA* und dessen Außenpolitik

Der US-Präsident gilt hochoffiziell als grundlegende Institution der Außenpolitik, die maßgeblich vom „Council of Foreign Relations“ (zu 30% Geschäftsleute, der Rest Diplomaten, Ex-Präsidenten, Universitätsprofessoren und Spitzenjournalisten) und weiteren „Think-Tanks“ gestaltet wird. Diese stehen ebenfalls nicht nur dem Außenministerium bzw. der Regierung nahe, sondern vorwiegend auch den Konzernen und der Hochfinanz.

Offizielle oberste Priorität einer US-Regierung: Etablierung und Sicherung von Freiheit, Wohlstand und Frieden für die US-Bürger.

Inoffizielle oberste Priorität: Israels Wohlstand und Sicherheit gewährleisten. Jüdische Lobbies arbeiten und spionieren mittels zionistisch inspirierter Mittelsmänner in und im Dunstkreis von Regierung, Repräsentantenhaus und Kongreß. Diese organisieren, gemeinsam mit christlichen Fundamentalisten, großzügige Israel-Unterstützung und verhinderten bisher eine gerechte Friedenslösung zwischen Palästinensern und Israelis. Auch zettelten sie mit getürkten Informationen den Krieg gegen den Irak an.

Die frühe amerikanische Außenpolitik wurde von der 1823 verkündeten Monroe-Doktrin des Präsidenten James Monroe geprägt. Diese besagte, daß sich die europäischen Mächte vom amerikanischen Kontinent fernhalten sollten, bei gleichzeitiger Nicht-Einmischung der USA in die Angelegenheiten anderer Staaten.

Daraus wurde schließlich „Amerika den Amerikanern“. Doch Deutschland den Deutschen oder Europa den Europäern hört man dort wie anderswo schon weniger gerne. Man mischt sich überall ein, verbietet dasselbe aber für sich. Immerhin: nach den heute geltenden US-Vorstellungen hätte z.B. das zaristische Rußland zugunsten der Indianer eingreifen müssen.

Im Bürgerkrieg 1861-65 verfolgte die Nordstaaten-Armee gegen Kriegsende mit ihrem erbarmungslosen Vorgehen gegen unschuldige Dörfer, Pflanzungen und selbst Tiere bereits lange vor Hitler eine Politik der verbrannten Erde.

Der Begriff „bedingungslose Kapitulation“ stammt aus dieser Zeit und erinnert an die Roosevelt/Churchill-Forderung in Casablanca 1943. Die US-Außenpolitik trägt ohne Zweifel barbarische Züge aus der Zeit der Kolonisierung Amerikas (Ausrottung der Indianer).

Die nachfolgende Industrialisierung führte zur Bildung großer Konzerne, die durch ihre wirtschaftliche Macht- repräsentiert durch Rockefeller, Morgan, Carnegie, Meyer Guggenheim u.a. – auch die zukünftige Außenpolitik beeinflussen sollten. In konzernnahen Denkfabriken wurde die spätere Globalisierung, wie wir sie heute kennen, entwickelt. Durch sie versprach man sich nicht nur einen größeren US-Einfluß, sondern auch enorme ökonomische Gewinne.

Aber offensichtlich hatte man Nebenwirkungen der Globalisierung und die direkten und indirekten Schäden der so genannten Terrorbekämpfung und daraus resultierender Folgekriege nicht entsprechend bedacht.

Schon Präsident Theodore Roosevelt (1901–1909), der eine hegemoniale Machtstellung über die lateinamerikanischen Staaten beanspruchte, betrieb eine rein interventionistische Politik. Der Vorfall im Hafen von Havanna 1898, wo das US-Kriegsschiff Maine auf rätselhafte Weise explodierte, war einer dieser seither immer wieder inszenierten Anlaßfälle einen „kleinen Krieg“ zu beginnen.

Die spanische Flotte in Kuba, die damals die Waffen gestreckt hatte und abdampfen wollte, schoß man freundlicherweise gleich kurz und klein.

Federführend war bereits im Hintergrund die Hochfinanz. So auch als es um Panama ging. Roosevelt wollte den von den Franzosen begonnen Kanal fertigbauen lassen, doch erstens lief der Vertrag aus und zweitens gehörte die Provinz zu Kolumbien. Was tun? Nun die Amerikaner sind erfinderisch: Man wiegelte Bewohner Panamas auf, bewaffnete sie und unterstützte deren „Rebellion“ militärisch. Schließlich kaufte man den „Bloßfüßigen“ den Kanal ab und machte 1903 ein US-Hoheitsgebiet daraus.

Und weil beim Essen bekanntlich der Appetit kommt, hat man 1898 die Philippinnen und Puerto Rico auch gleich den Spaniern, die militärisch nichts mehr entgegensetzen konnten, abspenstig gemacht. Hawaii war dann 1898 ohnehin nur mehr ein nicht ernst zu nehmender Jausengegner.

Während des Ersten Weltkriegs blieben die Vereinigten Staaten bis 1917 formal neutral, unterstützten aber die Entente vor allem durch Nachschublieferungen, nachdem der verhinderte Engel Wilson mit dem Angriff auf die „Lusitania“ überzeugt werden konnte, daß das Deutsche Reich diszipliniert werden müßte.. Dazu beizutragen versuchte schon vorher eine Desinformation eines Herrn Morgenthau, damals Gesandter in Konstantinopel, der von einem deutschen Komplott gegen die freie Welt zu berichten wußte.

Doch noch wollte Wilson keinen Krieg. Am 6. April erklärten die USA, eigentlich die Hochfinanz, die die Milliarden, die sie bereits in ihre Freunde gesteckt hatten, gewinnbringend wiedersehen wollte, dann doch Deutschland den Krieg.**

Nach dem militärischen Sieg versuchte Präsident Woodrow Wilson (1913–1921) in Europa eine stabile Nachkriegsordnung zu etablieren, indem er in seinem 14-Punkte-Programm das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker sowie die Bildung eines Völkerbundes durchzusetzen. Dieser Plan schlug (sofern er überhaupt ernst gemeint war) erwartungsgemäß fehl und die USA verfolgte fortan wieder eine mehr isolationistische Politik.

Wilson aber soll nach dem Krieg an seinem Schreibtisch immerhin geweint haben. Was eigentlich wieder für ihn spräche. Ein früher Jimmy Carter sozusagen.

Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs – Präsident war inzwischen Heilsbringer Franklin Roosevelt, der vom ewigen Frieden träumte – blieben die USA dem Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung entsprechend zunächst neutral, unterstützten jedoch im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes Großbritannien und die Sowjetunion massiv mit Kapital- und Waffenlieferungen.. Auch aus innenpolitischen Gründen, so betrugen die Staatsschulden bereits 36 Mrd. Dollar.

Im Anschluss an den inszenierten Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, wo tausende Amerikaner für die Hochfinanz geopfert wurden, erklärten Roosevelt und seine „Gang“ Japan den Krieg und erhielten kurze Zeit später Kriegserklärungen von Deutschland und Italien.

Wie schon im Ersten Weltkrieg waren die Interessen des bereits erstarkten militärisch-industriellen Komplexes und das Potenzial der USA (290.000 Flugzeuge, 25.000 Panzer) entscheidend für den Sieg der Alliierten.

Nicht unerwähnt bleiben soll die Anbiederung Roosevelts an Stalin, dem er vorschlug gleich einmal 50.000 deutsche Offiziere erschießen zu lassen. So war das Verhungern-lassen von hundertausenden deutschen Kriegsgefangenen durch die US-Befreier dann wohl ein Akt „humanitärer Sterbebegleitung“.

Wenn Hitler einer der Gründerväter Israels ist, so ist Roosevelt dank seiner Sympathien für Stalin, der Schöpfer des einstigen kommunistischen Weltreichs. Daß der amerikanische Durchschnittsbürger von all dem auch nur das Geringste mitbekommen, geschweige denn verstanden hat, darf bezweifelt werden.

Die USA waren nach dem Kriege maßgeblich an der Gründung der Vereinten Nationen am 26. Juni 1945 in San Francisco beteiligt, die im Einvernehmen mit der Sowjetunion stattfand, haben aber inzwischen wegen des Mitspracherechts neuer, für sie wenig berechenbarer Staaten große Vorbehalte gegen sie.

Bald mündeten die internationalen Beziehungen jedoch in den Kalten Krieg. Präsident Harry S. Truman (1945-52) verfolgte eine antikommunistische „Containment“-Politik, die in der „Truman-Doktrin“ ihren Ausdruck fand. Was sogar zur Folge hatte, daß pro-nazistische so wie anti-semitische Fachkräfte aus Mittel- und Osteuropa angeheuert wurden.

In Abkehr von der Monroe-Doktrin sagten die USA dann allen Ländern zur Wahrung ihrer Unabhängigkeit Militär- und Wirtschaftshilfe zu, legten zur Eindämmung des Kommunismus den Marshall-Plan auf und genossen die Friedensdividende. Auf die Berlin-Blockade 1948/49 reagierten die Amerikaner mit der Luftbrücke.

Es folgte die Gründung der NATO 1949, die danach mehrmals einer Zerreißprobe ausgesetzt war, zuletzt im Fall Libyen. Relativ große Einigkeit gab es noch ein Jahr nach ihrer Gründung und während des Korea-Krieges (1950-53) , aber natürlich nur solange die Sowjetunion ein gefährliches Feindbild war.

Unter dem Vorwand Sicherheit zu gewährleisten, verkaufte man der Welt die Idee, es gebe eine internationale kommunistische Verschwörung, die allein durch Washingtons Macht gebannt werden könne. Man sagte, „indem ihr unsere Waffen kauft, unserem Militär und unseren Unternehmen erlaubt, sich in Euren Ländern auszutoben, von wem Euer Land geführt wird, werdet ihr von uns beschützt“.

Gleichzeitig hatte man es geschafft, die Europäer mit jenen herzergreifenden Floskeln von Demokratie und Freiheit aus ihren Kolonien zu verdrängen und ihnen die Idee der Entwicklungshilfe, die ihnen in Wirklichkeit nichts bringt, aufzuschwatzen. In diesem Sinne ist die NATO, auch nach neuem strategischen Konzept und infolge neuer (auch künstlich geschaffener) Bedrohungsszenarien, ein Instrument zur Festigung des Engagements der USA in Europa.

Erwähnenswert danach die Kennedy-Jahre 1961-63: Erst das Desaster in der kubanischen “Schweinebucht“ ,dann der Vietnamkrieg 1964-73 , der wie der Korea-Krieg unter demokratischer Präsidentschaft geführt wurde und den ein US-Kommentator als einen „Akt der Nächstenliebe“ bezeichnet hatte.

Dieser Krieg wurde durch den gefälschten Tonkin-Zwischenfall ausgelöst, geriet zu einem militärischen und moralischen Fiasko, das unter dem Republikaner Nixon mit dem Abzug der US-Truppen 1973 endete.

Zwischenbemerkung: Der Tonkin-Zwischenfall (auch Tongking-Zwischenfall genannt) war ein Ereignis vor der Küste Nordvietnams im August 1964, bei dem ein US-amerikanisches Kriegsschiff angeblich in ein Gefecht mit nordvietnamesischen Schnellbooten verwickelt wurde.

Der Zwischenfall wurde von der US-amerikanischen Regierung um Lyndon B. Johnson (1963-69) als Vorwand für die offizielle Beteiligung der USA an den damals stattfindenden Feindseligkeiten zwischen den beiden Landesteilen benutzt, die sich in der Folge zum Vietnamkrieg (1965–75) ausweiteten.

1971 veröffentlichte der Pentagon-Mitarbeiter Daniel Ellsberg einen als Pentagon-Papiere bekannt gewordenen Bericht, der die Darstellung des Zwischenfalls durch die frühere Regierung, als eine vom Geheimdienst später bestätigte bewusste Falschinformation (wahrscheinlich des militärisch-industriellen Komplexes) entlarvte.

Die Glaubwürdigkeit als Verbreiter demokratischer Werte stand hier und auch bei anderen Konfliktherden in Widerspruch mit der Unterstützung zahlreicher Militärdiktatoren oder der Durchführung und Unterstützung von Militärputschen, wie den Pinochets in Chile 1973-90 oder Mobutos 1965-97 im seinerzeit „Zaire“ genannten Kongo.

Die Furcht vor dem Kommunismus wurde denn auch zum Katalysator der Rüstungsanstrengungen (Wettrüsten) , an allen Ecken und Enden wurde der Feind ausgemacht. Am Ende erreichte die Autonomie des militärischen Establishments unglaubliche Ausmaße, die jeder demokratischen Kontrolle sich entzogen.

Als Architekt der Außen- wie auch der so genannten Entspannungspolitik unter Ford (1974-77) trat in diesen Jahren (1973 – 77) der in Fürth geborene Heinz Alfred Kissinger in Erscheinung. Vorher war er Sicherheitsberater unter Nixon 1969-74. In dieser Zeit gingen besonders viele geheime verdeckte Operationen der US-Außenpolitik über die Bühne, die unzählige unschuldige Opfer forderten.

2009 veröffentlichte übrigens Kissinger einen Vorschlag zu einer neuen Weltordnung, die sinngemäß vor allem eine neue Weltfinanzordnung sein sollte. In wessen Auftrag wohl?

Doch die Ölkrise 1974 und die iranische Geiselkrise 1979 unter dem oft belächelten „Friedensapostel“ Carter (1977-81) sowie die Folgen des Vietnamkriegs verursachten eine außenpolitische Orientierungslosigkeit. Nur für kurze Zeit.

Es war die Regierung Reagan (1981-89) die schließlich einen Paradigmenwechsel der amerikanischen Politik erreichte, sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik. Bereits unter diesem Präsidenten versuchte die politische Gruppierung der Neokonservativen (Neocons) sich zu profilieren, insbesondere durch die Befürwortung einer interventionistischen Außenpolitik und unilateraler Hegemonieansprüche. Die Invasion Grenadas war so ein Beispiel bzw. ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.

Die Neocons, wie sie (mit ihrem Gründervater Irvin Kristol) fortan genannt wurden,, entstammen meist aus unteren jüdischen sozialen Schichten, die erst einmal Sympathien für Marl Marx und Lenin zeigten und sich erst später zu so genannten Neokonservativen entwickelten. In den letzten Regierungen waren sie durch Leute wie Richard Pearle, Wolfowitz u.v.a. vertreten. Bei der Durchsetzung ihrer Konzepte waren und sind sie bereit, die Missachtung traditioneller Formen der Diplomatie und sogar des Völkerrechts in Kauf zu nehmen.

Reagans acht Regierungsjahre (bis 1989) waren durch eine liberale Wirtschaftspolitik ( Reaganomics), die Verminderung staatlicher Subventionen und Sozialleistungen, Einsparungen und ökonomische Probleme gekennzeichnet. Die Rüstungsausgaben wurden erhöht und ein sogenanntes „Star-Wars-Programm“ (SDI-Projekt bzw.„Krieg der Sterne“) aufgelegt.

Was nicht ohne Konsequenzen für die deutsche Innenpolitik blieb, in der sich neben besorgten Bürgern und Friedensaktivisten vor allem rot-grüne Schreihälse, später als Wendehälse à la Joschka Fischer bekannt, profilieren konnten.

Dem Kalten Krieger Reagan folgte Bush senior 1989-93 , der 1990 seine Neue Weltordnung ausrief. Schon dessen Politik wurde im eigenen Lande mit dem Imperialismus des alten Rom verglichen. Bushs Regierung vertraute nicht so sehr auf Zusammenarbeit und internationale Organisation, sondern auf einseitige Anordnung, die mit militärischer Gewalt durchgesetzt wird.

Dieser Bush war aber immerhin der einzige Staatschef der Vier Siegermächte der die deutsche Wiedervereinigung befürwortete. Allerdings mit der Bedingung: Nur wenn Deutschland in der NATO bleibt.

Eine widersprüchlich scheinende US-Außenpolitik – die aus einer komplexen Gesellschaft mit einer Vielzahl an Strömungen und Interessen resultiert - gegenüber Staaten, die die Menschenrechte nicht achten, also z. B. an Riad und Tel Aviv festhalten, andererseits die durch mangelndes Verständnis für andere Kulturkreise mit daraus folgenden Fehleinschätzungen gekennzeichnet ist.

So hatte man schon nach dem Ausbruch des ersten Golfkriegs zwischen Iran und Irak (1980–1988) aus Furcht vor den fundamentalistischen Kreisen in Teheran den Diktator Saddam Hussein unterstützt.

Die Geld- und Waffenlieferungen an die Mujaheddin in Afghanistan erwiesen sich ebenfalls als zweischneidig. Die Sowjetunion musste zwar nach zehn Jahren ihre Truppen abziehen, doch wurden gleichzeitig radikal-islamische Gruppen gestärkt. Ähnliches zeichnet sich in Tunesien, Ägypten und Libyen ab.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, die man u.a. zu Tode rüstete, endete der Kalte Krieg 1991. Genau in diesem Jahr kam es unter Bush Senior nach der Kuweit-Affäre im Rahmen der Operation Desert Shield zur schlimmsten Dauerbombadierung des Irak bei dem unter anderem hunderte Menschen, darunter Frauen und Kinder, in einem Bunker verbrannten. Aber wie heißt es so schön von Seite US-amerikanischer Militärs: „In diesen Ländern hat der Wert eines Lebens ohnehin eine andere Bedeutung“.

Unter dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton (1993–2001), kam es zu einem länger anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung („ New Economy“). Präsident Clintons Außenpolitik führten die Außenminister Warren Christopher während seiner ersten Amtszeit und Madeleine Albright während seiner zweiten.

In dieser Zeit wurde das israelisch-jordanische Friedenabkommen 1994 trotz innenpolitischen Drucks und das Kyoto-Protokoll 1997 unterzeichnet. Mit dem Anschlag auf das WTC begann die Angst vor Terroranschlägen.

Clinton mußte am Ende politischen Exponenten der Rechten nachgeben und eine außenpolitische Kurskorrektur vornehmen. War er zunächst noch UNO-freundlich gesinnt, so wurde er immer mehr vom Kongreß dazu angehalten, die Welt auschließlich mit amerikanischer Macht und allenfalls amerikanischer Gewalt zu ordnen. Zum Beispiel: Nachdem es den europäischen Staaten nicht gelungen war, nach dem Zerfall Jugoslawiens die Region zu befrieden, griffen US-Truppen im Rahmen der NATO völkerrechtswidrig in Bosnien, Kroatien und Serbien ein. 1999 gelang es, eine moderne, hoch entwickelte Gesellschaft auf Dritte-Welt-Niveau zurück zu bomben.

Versuche, im Nahen Osten einen Frieden zwischen Israel und Palästina zu erreichen, erlitten mit dem Attentat auf Jitzchak Rabin einen schweren Rückschlag. Bis heute hat man sich davon nicht erholt.

Clinton reagierte auf Provokationen des irakischen Diktators Saddam Hussein mit sporadischen Luftangriffen, ebenso wie im Sudan und Afghanistan nach Terroranschlägen auf die US-Botschaft in Nairobi 1998 und ein US-Kriegsschiff vor der Küste Jemens. Diese Anschläge wurden bereits dem Al Quaida- Netzwerk des Osama bin Laden (eine CIA-Schöpfung) zur Last gelegt.

Die „Erfolge“ der US-Außenpolitik können sich auch sonst sehen lassen: Zwischen 1945 und 2005 versuchten die USA mehr als 30 nationale Volksbewegungen zu zerschlagen und mehr als 30 fremde Regierungen zu stürzen. Millionen Menschen mußten dabei ihr Leben lassen, Millionen blieben in Not und Verzweiflung zurück.

Es ist eben so: Washingtons selektive Weltherrschaft, inzwischen allerdings in Frage gestellt, folgt zwingend einer imperialen Logik, und zwar aus einer einzigartigen Machtfülle.

Auf Clinton folgte der wenig ehrenwerte G. W. Bush (2001-09)., dessen zweite Amtszeit alles andere als glorios bezeichnet werden darf. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001, die Bush als große Chance bezeichnete, die Welt hinter den USA zusammenzuführen, verkündete der Präsident – der, wie seine israelischen Partner und früher Reagan auch, seine Visionen aus dem Alten Testament bezieht und sonst neokonservativen Beratern das Ohr schenkte – einen weltweiten „Krieg gegen den Terrorismus“.

Was zunächst in weiten Teilen der Bevölkerung- mit einem 60-70 Millionen-Anteil fundamentalistischer Christen – Zustimmung fand. Bush identifizierte, ähnlich wie bereits Reagan, eine „Achse des Bösen“ so genannter Schurkenstaaten wie Irak, Iran, Kuba und Nordkorea.

Bushs Außenpolitik, getragen von einer bunten konservativen Sammlungsbewegung, war vor allem nach dem 11. September militärisch orientiert, grenzte sich zu ihren Verbündeten ab und behielt sich vor, ihren Weltmachtanspruch mit Gewalt präemptiv und präventiv durchzusetzen.

In der Bush-Doktrin kam der imperiale Machtanspruch am deutlichsten hervor, auch wenn vordergründig von Kooperation, Menschenrechten, freier Marktwirtschaft und der Bekämpfung von Terrornetzwerken und Schurkenstaaten die Rede war.

Im Oktober 2001 wurde durch einen Feldzug in Afghanistan das radikal-islamische Taliban Regime gestürzt, das Osama bin Laden beherbergt hatte, den man aber in Wirklichkeit, nach Worten von CIA-Mann Michael Scheurer gar nicht stoppen wollte . (In 10 Fällen sei ihm ihm befohlen worden, sein Feuer zurückzuhalten. Während des Zeitraums 2007-09 konnten somit 285 Milliarden Steuerzahler-Dollar in betrügerische Firmen für den “Krieg gegen Terror” gepumpt werden).

Die durch das Afghanistan-Engagement erfolgten geostrategischen Verschiebungen im zentralasiatischen Raum blieben vorerst unbeachtet. Die Präsenz der USA drängte den Einfluß Rußlands zurück, und die US-Truppen werden als wichtigster Akteur gegen den islamistischen Terror akzeptiert, stützen aber gleichzeitig die autokratischen Regime der Region.

Ebenfalls im Namen des „Krieges gegen den Terrorismus“ begann im März 2003 ohne UNO-Mandat der Krieg gegen den Irak (Dritter Golfkrieg) mit dem Ziel, den Diktator Saddam Hussein zu stürzen. Unter dem Vorwand, er besitze Massenvernichtungswaffen und habe Kontakte zu Bin Laden, erfolgte der durch Lügen gestützte Angriff ohne UN-Mandat, also völkerrechtswidrig.

Die auch dadurch eingeleiteten Veränderungen im Nahen und Mittleren Osten, wofür Bush ja eine „Road Map“, die nie vollendet wurde, präsentiert hatte, werden erst jetzt in Ansätzen erkennbar.

George W. Bushs Hinwendung zu einem strategischen Konzept der „Präemption“ kann als Abkehr von der bisherigen amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik gewertet werden, die auf Abschreckung, Eindämmung sowie der Einwirkung ökonomischer und kultureller Einflussnahme basiert hatte

In Bushs eigenen Worten:

- „Make no distinction between terrorists and the nations that harbor them–and hold both to account.“

- „Take the fight to the enemy overseas before they can attack us again here at home.“

- „Confront threats before they fully materialize.“

- „Advance liberty and hope as an alternative to the enemy’s ideology of repression and fear.“

Unter Bush (der sich selbst natürlich als „unschuldig, rein und frei von Sünde“ einschätzt) beanspruchte der Verteidigungsetat etwa 400 Milliarden Dollar, was der Summe der Etats der zehn nächstgrößeren Staaten entsprach, womit die Mängel des Gesundheitssystems so wie ein Gros der Infrastrukturschäden behoben hätten werden können.

Nach der Präsidentenschaftswahl vom 4. November 2008 wurde der demokratische Senator des Bundesstaates Illinois Barack Obama, am 20.Januar 2009 vereidigt. Er ließ die laufenden Militärgerichtsverfahren gegen Insassen des Gefangenenlagers Guantanamo für 120 Tage aussetzen, was als Beginn der Auflösung des Lagers gewertet wurde. Zudem sagte er zu, binnen 18 Monaten die Truppen aus dem Irak abzuziehen. Beides ist nicht geschehen. Insgesamt versuchte er zumindest stärker auf Diplomatie als auf Konfrontation zu setzen.

Dennoch beschloß die Obama-Regierung 2009 den größten Verteidigungsetat der US-Geschichte in Höhe von 636,3 Milliarden Dollar, was gegenüber Obamas Vorgänger George W. Bush noch einmal - bedingt auch durch das Engagement in der arabischen Welt und die Milliardenhilfe für Israel – eine gewaltige Anhebung bedeutete. Die US-Regierung hat jedoch bereits angekündigt, weitere 30 Milliarden Dollar für Israel zu benötigen.

Wie lange die amerikanische Öffentlichkeit angesichts großer wirtschaftlicher Probleme diese von Hochfinanz, Konzernen und Pentagon bestimmte Politik noch mitmacht, ist eine Frage der Zeit. Schon rumort es ja.

Derweil hat man außenpolitisch neue Prioritäten: Bereits 2010 hatte Außenministerin Clinton eine Erhöhung der staatlichen Mittel für Bevölkerungskontrolle und -reduzierung in Entwicklungsländern angekündigt, die, zum »Kernstück der US-Außenpolitik« werden sollen. Mitte der 1970er-Jahre hat ja schon der erwähnte Henry Kissinger als Außenminister das berüchtigte Geheimdokument NNSM-200 verfasst, durch das die Bevölkerungskontrolle insgeheim auf die Agenda der US-Außenpolitik gesetzt wurde.

Weltweite Geburtenkontrolle und verdeckte Reduzierung der Welt-Bevölkerung sind also ein wichtiges Ziel der aufgefrischten Eugenik-Politik der USA (vor dem Zweiten Weltkrieg gab es so etwas ähnliches ja schon einmal).

Die Supermacht USA mit ihrem immer wieder neuem Neue-Weltordnung-Gefasel versucht also nach ihrem Gutdünken die Welt neu zu ordnen und drapiert ihre einseitigen, nicht unbedingt im Weißen Haus getroffenen Entscheidungen mit Hypermoral und einem abstrakten Sendungsbewußtsein. Besser stünde ihr an, endlich einmal intensiv den einzigartigen Holocaust an Indianern und Schwarzen sowie auch ihre weltweiten Kriegsverbrechen (besonders an Deutschen) aufzuarbeiten.

Noch einige Schlußbemerkungen: Di e USA sind zwar nach wie vor – als WK I- und WK II-Kriegsgewinner und mit dem Dollar als Leitwährung – der bestimmende außenpolitische, ökonomische und militärische Faktor in der Welt. Aber ihre in jeder Hinsicht feststellbare Überdehnung und die einseitige Einmischung im Nahen und Mittleren Osten (mit Israel als Klotz am Bein) sowie das Afghanistan-Abenteuer werden sich noch als nachhaltig fatal (auch für verbündete Europäer) herausstellen.

In Afrika versucht zwar Washington mehr Gewicht zu erlangen, wird es aber aus innenpolitischen Gründen und mit China, Indien und Brasilien als Konkurrenten dort zusehends schwerer haben.

Die von den USA ausgehende, von der Politik und den Finanzspekulanten verursachte und von den europäischen Regierungen beförderte und verschleppte Finanz- und Wirtschaftskrise ist ein Zeithammer, der uns noch hart treffen wird.

„Amerika über alles“ bleibt jenseits des Atlantiks zwar weiter die Devise, was allerdings nicht mehr überall goutiert wird und längerfristig in einen neuen US-Isolationismus führen könnte. Dann würden die Karten neu gemischt werden, auch im Protektorat Europa.

Ein gewißer Entfremdungsprozeß ist vor allem in den deutsch-amerikanischen Beziehungen jetzt schon nicht mehr zu übersehen, sollte vorerst aber nicht überschätzt werden. Noch funktionieren bewährte Seilschaften in beiden Lagern.

* Seit 1776 unabhängig, drittgrößter Staat, fast 10 Mio.km2, 311 Mio.EW, davon 1% Indianer, Supermacht und Weltpolizist

** Dazu schreibt Guido Giacomo Preparata, ein in Boston geborener Italiener, bis 2008 Assistenzprofessor für Volkswirtschaft an der Universität von Tacoma (Bundesstaat Washington,) in seinem im Jahre 2005 erschienen Buch „ Wer Hitler mächtig machte – Wie britisch-amerikanische Finanzeliten dem Dritten Reich den Weg bereiteten“ u.. a. : „…die Politik Großbritanniens und der USA war von Anfang an darauf ausgerichtet war, Deutschland als mögliches Hindernis gegenüber westlichen Herrschaftsbestrebungen auszuschalten. Mitteleuropa sollte keine unabhängige und eigenständige Rolle spielen dürfen, sondern dem Westen einverleibt werden. Unter allen Umständen wollten die westlichen Eliten verhindern, dass es zu einer Annäherung Deutschlands und Russlands käme, weil das ihren Zielen der Beherrschung des eurasischen Kontinents diametral entgegengesetzt gewesen wäre“.

In der Einleitung skizziert Preparata die Hauptthese seines Buches. Danach war das Aufkommen des Nazismus in Deutschland alles andere als ein Zufall. Mehr als 15 Jahre lang (1919–1933) haben sich seiner Ansicht nach die anglo-amerikanischen Eliten in die deutsche Politik eingemischt, um eine reaktionäre Bewegung zu schaffen, die als Schachfigur für ihre geopolitischen Intrigen benutzt werden konnte. Ohne diese (auch finanzielle) Unterstützung hätte es keinen Führer und keine Aufrüstung geben können.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

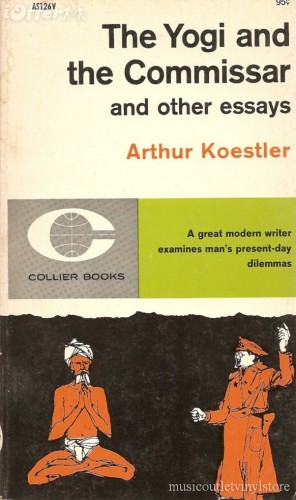

Arthur Koestler, the author of Le zéro et l’infini (in English,

Arthur Koestler, the author of Le zéro et l’infini (in English,

This year is the thirtieth anniversary of the 1968 revolution. What value does the “New Left” have for a rightist discourse today?

This year is the thirtieth anniversary of the 1968 revolution. What value does the “New Left” have for a rightist discourse today?

Futur auteur de Le zéro et l’infini, Arthur Koestler avait joué un rôle important dans la guerre d’Espagne comme agent du Komintern. Par ses écrits, il avait donné le ton d’une propagande antifranquiste qui a perduré. Plus tard, ses déceptions firent de lui un critique acéré du stalinisme. À l’été 1942, il publia un texte qui marquait sa rupture : Le yogi et le commissaire. Deux théories, écrivait-il, prétendent libérer le monde des maux qui l’accablent. La première, celle du commissaire (communiste) prône la transformation par l’extérieur. Elle professe que tous les maux de l’humanité, y compris la constipation, peuvent et doivent être guéris par la révolution, c’est-à-dire par la réorganisation du système de production. À l’opposé, la théorie du yogi pense qu’il n’y a de salut qu’intérieur et que seul l’effort spirituel de l’individu, les yeux sur les étoiles, peut sauver le monde. Mais l’histoire, concluait Koestler, avait consacré la faillite des deux théories. La première avait débouché sur les pires massacres de masse et la seconde conduisait à tout supporter passivement. C’était assez bien vu et totalement désespérant.

Futur auteur de Le zéro et l’infini, Arthur Koestler avait joué un rôle important dans la guerre d’Espagne comme agent du Komintern. Par ses écrits, il avait donné le ton d’une propagande antifranquiste qui a perduré. Plus tard, ses déceptions firent de lui un critique acéré du stalinisme. À l’été 1942, il publia un texte qui marquait sa rupture : Le yogi et le commissaire. Deux théories, écrivait-il, prétendent libérer le monde des maux qui l’accablent. La première, celle du commissaire (communiste) prône la transformation par l’extérieur. Elle professe que tous les maux de l’humanité, y compris la constipation, peuvent et doivent être guéris par la révolution, c’est-à-dire par la réorganisation du système de production. À l’opposé, la théorie du yogi pense qu’il n’y a de salut qu’intérieur et que seul l’effort spirituel de l’individu, les yeux sur les étoiles, peut sauver le monde. Mais l’histoire, concluait Koestler, avait consacré la faillite des deux théories. La première avait débouché sur les pires massacres de masse et la seconde conduisait à tout supporter passivement. C’était assez bien vu et totalement désespérant.